4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Johanna ist Fotografin, Witwe, vierundfünfzig Jahre alt, eine kluge, immer noch auffallend schöne Frau. Es ist Frühling, als sie mit einem Reportageauftrag nach Sankt Emmeran kommt, in ein abgelegenes Refugium in den Alpen, wo Gesundheitsapostel und Kulturschaffende sich vom Alltagsstreß erholen. In dieser entrückten Atmosphäre trifft sie auf zwei sehr unterschiedliche Männer, die sie hartnäckig umwerben: den älteren, erfolgreichen Verleger Bertold Baum – und den jungen Literaturstudenten Angelo, der sie zärtlich ›Donna Giovanna‹ nennt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 289

Ähnliche

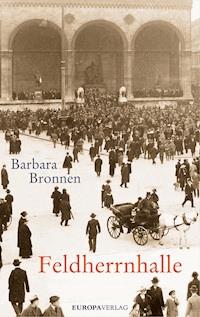

Barbara Bronnen

Donna Giovanna

Roman

FISCHER Digital

Inhalt

Prolog

Seit Tagen denke ich immer wieder an ihn und sehe sein Bild an: wie lustig er war, wie schön er war, Angelo, und wie jung! Wie habe ich versucht, ihn zu lieben, doch es gelang mir nur so kurz, so unvollkommen. Dennoch war es eine Zeit, die ich nie vergessen werde, eine Zeit voller Verlangen, und ich lächle seinem Bild zu, seinen leuchtenden Augen. Jetzt kann ich ihn ansehen, so lange ich will, und die Frage läßt mir manchmal keine Ruhe, was wohl mit ihm geschehen ist, damals, mit einem so jungen Mann? Bilder ziehen an mir vorüber, in denen ich ihn finde, so wie er war, aber mit mir habe ich da so meine Schwierigkeiten. Dabei war es eine Liebesgeschichte wie viele andere auch, ungewöhnlich vielleicht nur, weil es die Geschichte einer vierundfünfzigjährigen Frau war, die Liebe machte mit einem vierundzwanzigjährigen Studenten.

Ohne diese Geschichte hätte mein Leben weniger Farben, weniger Licht, und oft scheint es mir unmöglich, daß mein Leben so leuchtende kitschige Hochglanzbilder gehabt hat, so blau überwölbt vom bayerischen Himmel, aber auch so harte Schwarzweißbilder, gespeist vom Alterskontrast; dazwischen Weiches, Graues, Bilder, chamois-matt, bei nachlassendem Licht gemacht. Und immer wieder blättere ich beharrlich in nachdenklichen Porträtaufnahmen, Bildern von Angelo und von mir, der Photographin Johanna Johnson, und ich kann sehen, wie sich meine Einstellung zu mir gewandelt hat: ein wahres Bündel an Widersprüchlichkeiten war ich damals, durch mein Begehren auch ein wenig lächerlich, längst nicht mehr jung, aber hungrig – es schmerzt, das zu sehen.

All das, was ich erlebt habe in jenen Tagen, will ich aufschreiben. Nicht mehr nur Bilder machen, sondern schreiben und zusehen, ob sich mir der Inhalt meiner Bilder erschließt. Nicht mehr über meinem Selbstporträt sitzen, stöhnend von all der Sichtbarkeit, sondern darzustellen versuchen, was man nicht sieht, auch dieses bittersüße Begehren mit seiner bösen Kraft, das mich in einen noch lange nicht beigelegten Konflikt mit meiner Tochter verstrickte, in Eifersucht, Haß und Rache – auch davon will ich erzählen.

Die Sehnsüchte meines Herzens – ich will nichts retuschieren an meinem eigenen Bild. Dem Bild jener Frau, die ich damals gewesen bin, nicht jung, nicht alt – einem Bild, das vom Verschwinden der Jugend berichtet: ich muß nur nahe genug herangehen und es mir genau ansehen.

Die Geschichte spielt im Frühjahr 1990, zwanzig Monate ist es nun her. Der Ort der Liebeshandlung ist die anthroposophische Enklave St. Emmeran, eingerahmt von den bayerischen Alpen, ein verwunschenes Schloß. Meine Freundin Silvia, Redakteurin einer Frauenzeitschrift, hatte mir den Auftrag gegeben, in einer Photoreportage dieses herrliche Anwesen mit seinen hübschen Saaltöchtern und merkwürdigen Gästen einzufangen und mich gleichzeitig dort zu erholen.

Guido, meinen Mann, hatte ich vor einem Jahr begraben, und seither kostete mich jeder meiner Schritte Mühe, so leer klang es im Haus: ich war glücklich, es für eine Zeit zu verlassen.

Was mir zustieß, davon will ich berichten. Es ist spät in der Nacht: nun, ich fange einfach an, dazu braucht es nichts als Feder und Papier. Und Licht: ich richte die helle Lampe aufs Papier.

I Porträt im Gegenlicht

Sehnsuchtsbild

Noch nie in meinem Leben hat mich eine Begegnung mit solcher Wucht erfaßt wie damals die mit Angelo, gleich am Tag meiner Ankunft in St. Emmeran. Kaum hatte ich ihn gesehen, wie er dastand, das Profil zur Sonne gewandt, so jung, so fröhlich mit seinem Lockenkopf und seinen schwarzen Augen, war ich schon hingerissen: sein Bild glich den Bildern meiner Sehnsucht. So schön war er, daß mein Herz einen Satz machte, meine Lippen wurden trocken vor Erwartung von irgend etwas Geheimnisvollem, ich war voll Begierde nach etwas Neuem – einem Abenteuer vielleicht?

Gewiß eine ungewöhnliche Reaktion für eine wie mich, in deren Leben so etwas nicht gerade häufig ist. Doch sowie er mich ansprach, dieser frechäugige Junge, der eine lose Zunge hatte, versetzte ich ihm, darüber bin ich noch heute verblüfft, heimtückische Stöße, wie ein in die Enge getriebenes Tier, zog die Pfoten ein, angstvoll lauernd, und verbarg mich schließlich in den Höhlenfalten meines fortgeschrittenen Alters. Da hätte ich ebensogut zu Hause bleiben können, wenn für niemand mehr Platz war in meinem Leben: ich schüttelte über mich den Kopf.

Das Auge auf die Bergspitzen gerichtet, die im Rahmen meines Fensters leuchteten, saß ich dann in meinem Zimmer, wohin ich geflüchtet war, und wartete darauf, daß sich der Aufruhr in mir legte, dieser Ärger über mich selbst. Eigentlich liebe ich in meinem Leben die Anfänge, gar Anfänge mit solcher Anmut, und der Wunsch, das Rad zurückzudrehen und diesen schönen Jungen, statt abzuweisen, an der Hand zu nehmen, wurde übermächtig wach in mir: wirklich schade um diese unwiederbringliche Gelegenheit!

Ja, so war ich: meine eigene Reaktion hatte mich am empfindlichsten Punkt meiner Weiblichkeit getroffen, da, wo ich zimperlich und ängstlich war, ganz im Gegensatz zu Zeiten, wo ich mich wohl und aufgehoben fühlte. Selbst die Worte waren mir schwer geworden, hatten sich kein bißchen erhoben, sondern hafteten hartnäckig am Boden sogenannter Tatsachen und orientierten sich penetrant an parterrer Besserwisserei. So war ich Angelo begegnet, kleinmütig, machtgierig und hochnäsig, gewiß war es nun für alles zu spät.

Ich saß also in meinem Fremdenzimmer am Schreibtisch damals, voller Skrupel und voll Sehnsucht, und ich biß mir auf die Lippen und wischte mir mit den Fingerspitzen über die Schläfen. All meine Sicherheit hatte mich verlassen, ich rief mir meine Sätze wieder ins Gedächtnis zurück und sann darüber nach.

Wir hatten über Erfahrungen mit fremden Orten gesprochen, im Park vor dem Schloß, er scharrte mit den Füßen im Kies, und seine dunklen Augen lachten mich an. Doch bevor er noch seine Erzählung beendet hatte, reagierte ich schon abkanzelnd auf seine Beweglichkeit und mimte die erfahrene Frau: »In meinem Alter sieht man das anders.« Und gleich darauf, seine Finger spielten mit einer Locke, und sein Apfelduft wehte mich an, konnte ich es kaum erwarten zu verkünden: »Dafür habe ich einen anderen Blick, ja, ich kann ihn nicht abstellen, selbst wenn ich es wollte.« Und noch eins habe ich draufgesetzt: »Meine Arbeit ist mir wichtig, meine Familie.«

Er hatte vor mir gestanden, und seine Lider senkten sich leicht, so wunderschön im Gegenlicht, ein Fressen für eine Photographin. Und während meine Augen, von der Arbeit mit der Kamera geschult, voller Lust seinen Formen gefolgt waren, den Linien seines Gesichts, küßte er meine Hand, leicht über sie gebeugt, mit lächelnden Augen: »Sososo«, hatte er dann gesagt, »zum ersten, zum zweiten und zum dritten, und weiter, Johanna – Donna Giovanna?«

Mein Gott! Wie dick ich aufgetragen hatte, und dann dieser Ton, den ich nicht an mir ertrug, geziert und verlogen, wie ihn reife Damen manchmal für junge Männer parat haben! Gelassene Sicht und anderer Blick, gerade ich – armer Kleiner! Und wieder und wieder holte ich Bild um Bild aus meinem Gedächtnis hervor, von Scham erfüllt, und mein Herz klopfte, wenn ich ihn vor mir sah, strahlend vor Jugendfrische, schlagfertig, respektlos, gepflegt – Eigenschaften, die ich zu schätzen weiß. Eigentlich war das Ganze eine selbstverständliche Angelegenheit in einem Hotel wie jenem und eine belanglose Geschichte, wäre da nicht diese Abwehr gewesen, mehr als mir lieb war, dieses blendenwollende Salondamenlächeln, diese spöttische Unbeweglichkeit, hinter denen ich mich versteckt hielt, grauenhaft. Als ob ich Angelo gleich zu Beginn klarmachen wollte, daß ich untauglich geworden war – zur Liebe natürlich. Angst, fraglos nichts als Angst.

Ich sagte mir leise seinen Namen vor, Angelo, halb Italiener, halb Deutscher, vierundzwanzig Jahre, Literaturstudent, mehr wußte ich nicht; ich seufzte und hob meinen Blick zu den Bergen. Viele Gefühlswolken schwebten da durch meinen Kopf, mysteriöse Besorgnisse, moralische Bedenken, verstiegene Wünsche und wirre Gelüste. Eine sanfte Realitätsflucht ergriff mich, gerade so viel, wie zur ordentlichen Einleitung einer kleinen Liebesgeschichte nötig war. Und, so unfaßbar es war: schon mochte ich den Kitzel, den seine Anzüglichkeiten in mir erweckt hatten, nicht missen, ein Abenteuer in meinem sparsamen Witwenleben, denn viel war ja in jenem Jahr wirklich nicht geschehen.

Dies und vieles andere dachte ich an jenem Tag, und meine dummen Worte hatten mir meine Lügen besser zu Bewußtsein gebracht als die viele Grübelei seit Guidos Tod, denn sie waren in der Tat geeignet, jungen Männern einen Schauder über den Rücken zu jagen. Dazu dieser Dünkel, als hätte ich mit den Jahren eine Verbindung zu tieferen Schichten gewonnen, als nannte ich so etwas wie einen erfahrenen Blick mein eigen.

Fünfzig also, seit vier Jahren. In der Mitte des Lebens? Jeder weiß, daß man da die Mitte schon überschritten hat: da geschehen keine Wunder mehr, wenn überhaupt etwas geschieht. Sollte ich denn weiter warten auf etwas wie eine Vision, die vielleicht einmal kommen würde? Ach, ich wußte sehr wohl, daß sie jetzt kommen müßte, jetzt oder nie; es war keine Zeit mehr, davon zu träumen, was ich später tun würde, wenn ich älter wäre, ich war es, auch wenn ich so tat, als läge das noch vor mir, ich war es.

Familie? Als ich das sagte, hatte ich meine verheiratete Miene aufgesetzt, mein Einschränkungs- und Entsagungsgesicht. Meine beiden Töchter, vierundzwanzig und achtundzwanzig, waren längst aus dem Haus, sie hatten nicht einmal mehr Zeit, bei mir vorbeizuschauen; seit Guidos Tod haben wir uns kaum gesehen. Mein Beruf allerdings war eine andere Sache: nie war er mir so wichtig erschienen mit seinen intensiven Licht- und Schattenspielen, diesen Bild werdenden Beziehungen und blitzschnellen Spiegellieben, nein, das war mir wirklich ernst.

Mein Körper erinnerte sich mit ungewohnter Energie an Angelos Berührung, ich dachte an meine Bilder, in denen der Mann die Liebe und die Lust verkörperte, nicht anders als in meinem Leben. Sein Mund, seine schönen Hände, sein junger kräftiger Körper waren meiner Phantasie so gefährlich nahe, daß ich seufzen mußte. Es war, als folge mir bei allem, was ich dachte und fühlte und sah, Angelos Blick und als habe mein Leben mit einemmal eine vom Zufall hervorgerufene Veränderung erfahren, ohne daß ich etwas dagegen tun konnte. Ich war erfüllt von ungeahnter Neugierde und Kraft, und alles, was ich hinfort tun würde, sollte nur dem Ziel dienen, diesen Angelo zum Sprechen zu bringen: ich wollte wissen, wer er war.

Nach diesem Eingeständnis fühlte ich mich freier und blickte mich um. Vor mir standen das Glas mit dem Saft, der Obstteller und die Müslischale, ich tauchte meine Nase in die Äpfel, an Angelo denkend, und sog den Duft ein. Dann wußte ich nicht, was ich noch tun konnte in diesem ordentlichen Mansardenzimmer, so auf Besuch, verpflanzt in eine ungewohnte Umgebung, in Zukunft über Gebühr mit Aufstehen und Ausruhen beschäftigt.

In einer bastfarbenen Umgebung war ich gelandet, alles gediegen und natur und spartanisch dazu. Das Buch auf dem Schreibtisch gar in Rupfen eingeschlagen: die Philosophie des Begründers Hubert von dem Einen, Wanderprediger und Anthroposoph; das Essen soll mehr als gesund sein, hatte mir Silvia angedroht, Reformfanatiker würde ich hier antreffen, hatte sie gesagt, Verfechter einer mythischen Größe, genannt »globale Perspektive«, Anthroposophen wie Ökoromantiker, die nach den natürlichen Grundlagen der Welt suchen, und manche darunter, deren Reservoir an zynischen Wiederverzauberungssätzen unerschöpflich schien. Die Teilnehmer an diesen Naturexerzitien mit Therapieeffekt, abgehalten vom Sohn des Begründers, Ägid, seien nicht unbedeutende Künstler, Schriftsteller, Verleger, Regisseure, Musiker, kaum Paare, einzelne wie ich, mittelalterliche Damen mit Beruf, auf der Suche nach dem Leben wie ich, dazwischen die jungen Saaltöchter zum Bedienen, kaum mehr »höhere« Töchter, die sich Verbindungen schaffen sollten, ein paar Stipendiaten, in der Nebensaison kostenlos vom Kultusministerium verschickt. Das alles hatte sie mir vorausgesagt, meine kluge Freundin, für die ich nun seit zwei Jahrzehnten arbeite und die ich seit drei Jahrzehnten kenne; sie hatte mich gewarnt.

Ich blickte aus dem Fenster. Wahrhaftig, hier konnten die Augen ausschweifend werden, über den Park hinweg den Teich erfassen, das Badehaus, den imitierten griechischen Tempel, fern die Ahornallee, auf der Talseite gegenüber die sanften und die hohen Wogen der Berge, die weißglänzenden Gletscher.

An diesem Morgen hatte ich also tatsächlich mein Schlupfloch verlassen, endlich, entschlossen, mich dem Neubeginn meines Lebens zuzuwenden, mit klarem Kopf und geglätteten Zügen, war früh aufgestanden, hatte alles in den VW gepackt, war losgefahren, hinaus aus der Stadt ins Bayerische Land.

Ich freute mich am hellen frischen Grün des Laubes, der Wiesen, an dem Mai mit Junitemperaturen. Spring, dachte ich, was für ein Wort, spring hinein in ein neues Kapitel.

Ich fuhr rasch und nahm dann die Landstraße. Die schneebedeckten Berge unter dem blauen Himmel kamen näher, ein Tal tat sich auf, erst schmal und glitzernd feucht, zur Hälfte im Schatten, zur Hälfte im Licht: nur langsam verscheuchte die Sonne das Dunkel der Berge. Eine geheimnisvolle Sphäre, halb Licht-, halb Finsterland, ich jedenfalls blieb im Schatten. Doch je mehr sich das Tal verbreiterte, desto näher kam auch ich dem weißlich matten, dünnen Schimmern, bis sich schließlich die Sonne mit voller Kraft über alles ergoß – eine traumhafte, Zwinkern machende Helle. Ich wollte gerade meine Sonnenbrille im Fach suchen, da stieß ich beinahe mit dem Kühler gegen einen Grenzbalken, und ein Mann mit Lederhose lüpfte seinen Trachtenhut: »Grüß Gott, Privatgelände, Sie sind Gast auf St. Emmeran?«

Ich nickte, und die Schranken zum Palast der Berge öffneten sich, und während ich weiterfuhr, vorbei an den wenigen, an den Hang geschmiegten Häusern, an Gärten mit frühen Rosen – gab es das hier je, Rosen im Mai –, die Lippen zusammengepreßt vor Spannung, die Sinne abenteuerlustig geschärft, schon verzaubert, kehrte ich dem Rest der Welt entschlossen den Rücken.

Die Helligkeit des Landschaftsbildes nahm zu, ein Friede, der aus dem immer breiter werdenden Tal kam. Ein Parkplatz endlich, ein Wärter, der, zwei Finger an der Mütze, ans Fenster trat und sagte: »Bitte parken Sie hier, das Gepäck wird Ihnen gebracht.«

Mit dem Einspänner fuhr ich wie in eine andere Zeit; dann begann ein kurzer Aufstieg zum Schloß, das an den Berg geschmiegt dalag, vor sich den Fischweiher – ein schmucklos-schönes, geräumiges Kastell mit diesen spröden Behausungen, mein Mansardenzimmer ging zum Glück nach Süden.

Unter meinem Fenster leuchtete hellgrün der Park, darin eingebettet Huberts Grab, mit Blumen bedeckt wie ein kleiner Garten, der Grabstein stets mit frischen Gestecken geschmückt. Und ich konnte nicht umhin, an den Gärtner zu denken, der Guidos Grab frisch bepflanzen sollte, ein Gedanke, der weh tat, immer noch. Ob ich es wollte oder nicht, nach wie vor nahm Guido einen viel zu großen Platz in meinem Leben ein: so durfte das nicht bleiben.

Abschiedsblau

Immer noch gab es keinen Tag, an dem ich nicht an ihn gedacht hätte damals, denn sein Tod war der Beginn eines anhaltenden und angstvollen, von Abwehr und Anziehung durchsetzten Prozesses. Dabei war schon ein Jahr verstrichen, seit ich hinter der Urne hergeschritten war, mit schwerem Herzen und gesenktem Blick, müde und erschrocken.

Damals war der Verlust noch etwas Abstraktes gewesen, und ich mußte es mir wiederholen, wieder und wieder, damit ich es begriff: denn wie so oft, wenn etwas Außerordentliches geschieht, berührt es mich zunächst nicht, es dringt nicht ein in mein eigentliches Ich, sondern bleibt in einem Randbezirk, einer Wartehalle, eine lange Weile.

Die ganze Zeit ging ich hinter dem breiten Rücken des dunkel gekleideten Mannes her, den Blick auf die Urne geheftet, die er hoch über seinem Kopf trug, mit angewinkelten Armen, fast majestätisch. Ab und zu machte er zwischen seinen nachtwandlerischen Schritten eine Pause, damit der kleine Schweif der Trauernden sich sammelte, während über der Urne die kleinen bunten Autos auf der Überführung aufblitzten, gefangen im Stau. Ein Spinnwebfaden schwebte von dem rohen Gefäß herab, das dunkelrot (Rostschutzmittel?) gestrichen war; bei ›Marmor‹ hatte ich abgewinkt, wie bei ›Orgel‹ und ›Predigt‹, getreu Guidos Wunsch.

Verzweifelt nach seinem Bild suchend wohnte ich diesem Schauspiel bei, ohne daß ich es eigentlich sah. Nicht einmal mit enormer Anstrengung wollte es mir gelingen, mir den lebenden Guido in dieses Häuflein Staub verwandelt vorzustellen, seine Stimme, seinen Gang, seine Haut und sein Haar, sein Lächeln und seinen großen, ruhigen Körper. Und die ganze Zeit folgte ich dem Mann gemessenen Schrittes, fröstelnd, weil in die Leere in mir kein Sinn hineinzubringen war. Ich entsinne mich, wie mit einemmal mein Zwerchfell vibrierte, als ich auf das Blechding blickte, das vor mir dahinglitt: die Wunde mußte noch verborgen bleiben, und um nicht zu leiden, lachte ich lautlos, daß es schmerzte.

Ein kindliches Gefühl der Verlassenheit kroch in mir hoch, ein Bedürfnis nach Beschütztwerden und Furcht vor den Tagen, die kommen würden, unbewegt und sinnlos, so entsetzlich stumm, von quälender Leere.

Diesen Friedhof hatte ich erst einmal besucht, ich hatte nicht gewußt, wie groß er war. Katrin hinter mir schluchzte, kindlich und verzweifelt, doch sobald ich mich umwandte, sah sie weg: niemand durfte sich zwischen sie und ihre Trauer einschleichen, ich schon gar nicht. Da war mein Verhältnis zu Ariane, Guidos Tochter aus seiner ersten Ehe, die nach der Scheidung bei uns geblieben war, viel einfacher. Ariane ist ein Genie an Anpassungsfähigkeit, aber schlampig im Umgang mit der Zeit, und auch jetzt gab es von ihr immer noch keine Spur, nicht einmal an diesem Tag war sie pünktlich.

Meine Augen brannten, als ich nach hinten blickte, während wir auf das Grab zuschritten. Etwa fünfzig Trauergäste waren gekommen, die nächsten Verwandten, seine Schwester, sein Bruder, seine Mutter, meine Mutter, ein paar Freunde, ganz hinten hüpfte ein Kind.

Vielleicht hätte ich ihn verlassen, vielleicht, wie oft schon hatte ich es mir vorgenommen. Ich hatte diesen Gedanken kreuz und quer durch die letzten Jahre mitgeschleppt wie einen Schatten, dunkel und schwer wie eine Schuld, hatte mich aufgelehnt, gewehrt und ihn wieder wachsen gefühlt, unerbittlich und mysteriös. Vielleicht hatte er es auch geahnt, denn manchmal hat er eher als ich gespürt, was in mir wuchs. Plötzlich wurde mir etwas bewußt, so heftig, daß ich die Fingernägel der Rechten schmerzhaft in die linke Handfläche grub: durch seinen Tod beraubte er mich selbst der Möglichkeit, ihn zu verlassen.

Der Mann vor mir hatte vor der kleinen Grube angehalten, unvermutet stak ich mit dem Absatz im Lehmboden fest, riß mich ungeduldig los und flüsterte dem Mann zu: »Warten Sie noch einen Augenblick, Ariane, seine Tochter, fehlt.«

Schweigend standen wir da, eine ganze Weile, die Trauergäste hüstelten, vor unseren Füßen öffnete sich dunkel die Erde, und der Mann mit der Urne starrte mich an.

»Noch eine Minute«, bat ich leise, »sie muß gleich kommen.« Doch die Mundwinkel des Mannes senkten sich vorwurfsvoll, und er hob die Brauen. Er habe noch einen Termin mit dem Tod, bedeutete er mir, indem er mit dem Zeigefinger nach oben wies und dann auf die Urne klopfte. Nun gut, also denn, ich nickte.

Ich erinnere mich genau, wie er seine Hände mit der Urne im Halbkreis nach vorne führte, wie bei einer Turnübung, und nun das Ding vor seine Brust hielt, als salutiere er, wie er es schließlich von oben herab mit einer weltumfassenden Geste in das bißchen Grab senkte. Sein Halswirbel knackte, fast wäre er nach vorne gefallen, und ich dachte, Guido müsse jeden Augenblick um Hilfe schreien.

Nun, ich begriff noch immer nicht, daß Guido tot war, aber ich legte einen Strauß roter Rosen nieder; eine Rose blieb vor meinen Füßen, und ich behielt sie.

Ein kleiner Erdhügel erhob sich silbrigbraun, darauf leuchteten rubinrot die Rosen. Die Trauergäste hatten sich in einem kleinen Rund versammelt, und ich erfaßte mit meinem Profi-Blick Segmente und Details, sah die von der Morgensonne geblendeten Augen, gewinkelte Arme, Hände, die Blumensträuße hielten, Gesichter mit dieser höflichen Trauertönung, wie wir sie für die Toten parat halten; das ging mir auf die Nerven. Einer nach dem anderen schritt heran, um Blumen abzuwerfen, und da zitterten meine Beine doch. Guidos Schwester hatte Mühe, ihren Einkaufszettel unauffällig zu studieren und wieder wegzustecken, ehe sie mit Schulterflügeln, die etwas Unbeugsames hatten, und steifem Nacken zur Urne ging, bemüht, von der üblichen Trauerhaltung abzuweichen und sie zu vertiefen. Diese stereotype Schwermut in ihren verlangsamten Bewegungen, während sie innerlich hastete: schnell weg, hin zum nächsten Stückchen Leben. Wie in einem Theaterstück, mit einer Hauptdarstellerin, die Trauer probt.

Eine alles umfassende Erschöpfung und eine seltsame Schwäche hatten von mir Besitz ergriffen, die Folgen der endlosen Anstrengung vielleicht, sich seinem Tod nahe zu fühlen. Mehr als einmal in meinem Leben hatte ich schon geglaubt, den Tod erfaßt zu haben in einer verwelkten Blume, einer toten Katze, im Leichnam meines Vaters, hatte manchmal blitzartig begriffen, daß alles wieder verging und wieder da war, eine Aufeinanderfolge voll Zerbrechlichkeit und Schönheit, und Komik, das manchmal auch.

Ich drückte Hände und hörte Worte der Ohnmacht und Tarnung, durchsetzt von Wünschen, zu vergessen, aber das alles wußte ich und wollte es nicht noch einmal hören, also dankte ich knapp und wandte mich ab.

Nur Katrin weinte, die Augen rot und verquollen, und als ich sie an der Schulter berührte, ganz vorsichtig, sagte sie nichts, sondern fiel mir nur laut schluchzend in den Arm. Katrin, mein Abbild: unsere Ähnlichkeit bewegte mich auch jetzt wieder, und ich sah für einen Augenblick mich mit zwanzig, beim Tod meines Großvaters, ich erinnerte mich meiner Tränen, die mir vom Gesicht in die Bluse hineinliefen, hinab auf Brust und Rippen, und meiner Angst.

»So geh nach Hause, Liebes«, flüsterte ich, »ich komme bald«, und ich reichte ihr meinen Schlüssel, aber sie rieb sich die Augen, und ihr Blick glitt unsicher zu meiner Mutter hinüber.

»Laß nur, ich sage es ihr schon.«

Vielleicht gab ich ihr nur einen kleinen Klaps auf die Wange, denn ich umarmte sie nicht, um nicht erneut einen Tränenschwall hervorzurufen, wissend, wie sehr sie sich dann selbst hassen kann.

Nun meine Mutter, rüstigen Schrittes trotz ihrer achtzig Jahre, die Frau, die mich unverdrossen zwingt, mein Leben als Tochter fortzusetzen, wenn wir zusammen sind. Ich blieb angespannt und auf der Lauer, als ich sie umarmte, bereit, mich zu verteidigen, und sie sagte auch gleich, Schmerzenslinien im Gesicht, mit Vorwurf in der Stimme: »Du siehst erschöpft aus, du solltest …« Aber ich äußerte mich nicht dazu, sondern lächelte nur, fast heiter.

Ich wandte mich meiner Freundin Silvia zu und blickte in ihr gutgeformtes Gesicht, die schöne Nase, die vollen Lippen, während sie mir tröstend über die Arme strich.

»Mach dir nichts draus, Johanna«; sie hatte es gehört. Als sie endlich alle gingen, blieb ich allein zurück. Ich brauchte meinen Abschied, denn ich verabschiede mich immer gründlich, eine Ordnung, die ich zum Leben brauche, seit meiner Kindheit, seit dem Tod meines Vaters. Sag deinem Vater immer auf Wiedersehen, ehe du zur Schule gehst, hatte meine Mutter gesagt, und eines Tages, als ich zurückkehrte, war er tot. Tot, Guido, mein Mann, mein Geliebter, der Vater meines Kindes! Mit einemmal stand ein Bild vor meinen Augen, wir beide, ein schönes, gesundes, glückliches Paar, Mitte Dreißig, Katrin war gerade acht Monate alt, und wie wir uns davonstahlen, mit einem Blick herrlichen Einverständnisses und im Nebenzimmer beisammenlagen; ich barg den Kopf an seiner Brust, er streichelte meinen Hinterkopf, eine Berührung, die mich weich machte, so unendlich sanft, dazu Mozarts Oboenkonzert, die schönste Musik der Welt: alles war in Ordnung. Am Fußboden stand der große, hohe Kerzenleuchter, und sein Licht flackerte mit unserem Atem und unseren leichten Bewegungen. Und während er meine Brüste streichelte, meine Schultern und meinen Schoß, fühlte ich, wie eine Kraft mich durchzog, eine Kraft, die mich sicher machte. Zu ihm gehörte ich, nur zu ihm, an ihn war ich gebunden wie an niemanden sonst. Und als er sich über mich erhob, den Blick in meinen versenkt, die Hände an meinen Brüsten, hob ich meinen Schoß und öffnete mich für ihn. Als er eindrang, kräftig und behutsam zugleich und mich liebte, liebte, so lang, so schön, überlief mich ein Schauder von den Haarwurzeln bis zu den Zehenspitzen, eine Freude und eine Sicherheit, daß ich mich vor Glück eine Weile erschöpft zurückziehen mußte und ihn ansah: o Gott, ich kann ihn glücklich machen, ich kann das, ich! Und als ich ihn wieder aufnahm, durchfloß mich wieder dieses überströmende Kraftgefühl, ein wärmender Zustand äußersten Wohlgefühls, eine tiefe Vertrautheit, fast eine Behaglichkeit. So zart war unsere Berührung dabei gewesen und so leidenschaftlich zugleich, daß Höhepunkt und Ruhepunkt einander fest berührten, ein Schwebezustand jenseits des Orgasmus, vollgesogen mit Lust, fast ohne Bedürfnis, ohne den Wunsch nach mehr.

Ade, sagte ich leise zu Guido, ade, es ist zu hell und laut hier, und unvermittelt fühlte ich mich wieder ohne Schutz. Dann suchte ich eine Weile nach einer Stille, die mich mit ihm verband, doch plötzlich war jede Erinnerung an ihn verloren und jede Trauer fort, nichts in mir bewegte sich, nichts war geschehen, nichts, und tot konnte ich ihn mir immer noch nicht vorstellen.

Nur ein Gedanke war mir geblieben, starr und unverwandt: Dennoch, trotz seines Todes werde ich ihn verlassen.

Mit trockenen Augen drehte ich die einzelne Rose, durch deren Blätter die goldrote Sonne schien, in der Hand und roch daran; dann wandte ich mich um.

Ich trug die Rose noch in der Hand, als ich durch die Straßen ging.

Lichtvergleich

In jenen Tagen trat ich oft vor den Spiegel, damals in St. Emmeran, es war wie eine allmähliche Entdeckung und Überprüfung einer Frau, die ich so lange nicht mehr wahrgenommen hatte, ein Warten und Erwarten.

Ich sehe mich noch an jenem Tag, als mir einiges über mich klar wurde. Licht fiel durchs Fenster herein, im Bad plätscherte Wasser in die Wanne, und ich betrachtete mein Gesicht und meinen Körper. Schön? Nun, unter den Augen Krähenfüße wie Sonnenstrahlen, Lächelspuren, in die feine Haut geritzt, tiefer unter dem linken Auge, dafür das rechte größer: vom zu häufigen, taxierenden Blick in die Sonne. Die Art, wie mein Gesicht älter wird, mag ich ganz gut leiden, so kleine, persönliche Wellen, die das Leben ins Fleisch schlägt, das geht noch an, und Gehirnarbeit, die die Stirn riffelt, ist mir lieb, solange es nicht mehr wird; doch manchmal ist da an mir eine Färbung, ein Hauch, der mir weh tut.

Mein Kimono glitt herab, und ich drehte und wendete mich und musterte meinen Körper, dunkel, mit schwarzen Schatten, ein südlicher Olivton; lange Finger, schmale Hände, am Ringfinger der Reif aus mattem Gold, Guidos Ring. Und wenn auch meine Hüften eine Spur zu füllig sind, so halte ich mich doch gerade, ich verdanke das meinem stabilen Rückgrat. Jung sehe ich zwar nicht aus, obwohl sie es immer sagen, die alte Geschichte, aber es ist doch ein Körper voller Kraft und Energie. Ein Körper guter Qualität, hatte Guido immer gesagt, denke, der hält noch eine Weile.

Ich stützte meine Hände in die Hüften, ganz leicht, während vom Musikraum ein Flötenton zu mir herdrang, ganz leise. Mich fest im Auge behaltend, ging mein Blick über mein Bild hinaus, und ich sah, was ich früher immer von mir gewiesen hätte: eine praktische und mütterliche Seite an mir, verbunden mit einer präziseren und zugleich distanzierteren Vorstellung von der, die ich war, und ich entdeckte die Züge einer älter werdenden Frau, die ästhetische Einbußen mit einem Augenzwinkern hinzunehmen versucht. Unbestritten, daß ich weniger romantisch, disziplinierter und entschiedener geworden war, durchdrungen vom Wunsch, gut und angenehm zu altern: auch ein körperlicher Entschluß.

Eine lange Weile hatte ich so dagestanden, dann drehte ich den Wasserhahn ab, und als ich mich aufs Bett niederließ, da entdeckte ich auch meine andere Seite, die blasse und schwankende, voll Unsicherheit und erfüllt von Kämpfen um eine neue notwendige Bescheidenheit. Von meinem Stolz und meiner Arroganz war ich zwar heruntergekommen, aber ganz war ich noch nicht die Persönlichkeit, die ich mir unter mir vorstellte. Wenn ich mir auch nicht mehr so verführerisch vorkam, eine Folge des Nichtmehrsowichtignehmens wohl auch, so war ich wohl ansehnlich weiblich, sonst hätte mich Angelo nicht so angesehen, vielleicht gaben mir die feinen Anflüge von Melancholie etwas Neues und Sehnsüchtiges. Aber dieser Hauch von Selbstverleugnung in meinen Zügen, dieses Wackere und Tapfere, mehr durfte das wirklich nicht werden …

Eine Weile lag ich ausgestreckt im Bett, während Angelo meine Phantasien einkreiste, mich allmählich immer mehr in Besitz nehmend, meinen Körper und meinen Geist, und in meinem Kopf begann ich mir meinen neuen kleinen Liebesroman zu erzählen. Und da ich mehr noch nicht hatte, trug ich mir immer wieder den verzaubernden Anfang vor, sah seine dunklen Augen voll Aufmerksamkeit und Begehren, mit dieser gewissen Art italienischer Dreistigkeit im Blick, das Blitzen in seinen Augen, schlau und unverblümt, die halbgeöffneten Lippen. Und eine Fortsetzung schien aus alldem hervorzugehen, eine feine Berührung seiner Hand vielleicht, die sich auf mich legte, ein Flüstern, ein Lächeln, ein Kuß. So wurde ich in Gedanken Angelos Beute, und ich umarmte ihn, diesen schlankgliedrigen jungen Mann mit dem gelockten schwarzen Haar, der lebhaften Haut und der hübschen Nase – wie schön mußte es sein, mit diesem Jungen Liebe zu machen! Wie schön, ihn nur ein wenig festzuhalten, der so frei und unabhängig durchs Leben schwebt wie ein feines Federchen im Himmelsblau, wie frisch sein Atem, wenn er über mich gleitet!

Wenn er mit seinen hellwachen Bewegungen den Schleier von mir zöge – wie lebendig könnte ich werden, wie offen, wie befreit, erfüllt von guter Laune. Seine sexuelle Präsenz war mir in den Schoß gefahren, alles war so einleuchtend, so einfach und so greifbar. Ich konnte kein Ende finden, mich in Gedanken mit ihm, dem dreißig Jahre Jüngeren, zu beschäftigen – war ich etwa schon verliebt?

Dösend lauschte ich den Geräuschen im Schloß. Der Fahrstuhl tuckerte hoch wie ein alter Dampfer und blieb mit scheppernden Gittertüren stehen. Menschen, die langsam den Flur entlangschritten und hüstelten, Bergschuhe, die mit ihren Nägeln auf die Holztreppe schlugen, ferne Stimmen drangen zu mir hin. Vor meinem Zimmer das Flüstern einer Frauenstimme, das zustimmende Lachen des Mannes, begierig, mit jenem kehligen Ton, ein traurig machender Hinweis auf mein bejammernswertes Alleinsein.

Schutzsuchend umfaßte ich meine Brüste, mein Körper sollte mir Halt geben gegen den brennenden Neid auf die da draußen, die zu zweit waren. In mir dieses Vibrieren meines Fleisches, das leichte Beben wie grollendes Gewitter, das nicht zum Ausbruch kommt. Ein niedergehaltener Aufruhr, eine unterdrückte und unstillbare Unruhe zogen in mir ihre Kreise. Grollend überließ ich mich meiner schalen Selbstliebe, dumpf, hungrig, bebend, erschöpfend, verebbend.

Dann reckte ich mich seufzend, münzte das Gefühl der Leere um in einen schäbigen Hunger auf ein Stück Kuchen, schminkte und kämmte mich, zog mich an. Als ich, aufrecht und selbstbewußt, die Treppe hinabging, begegnete mir der grauhaarige, schlanke, braungebrannte alte Luis, das langjährige Faktotum des Hauses und Mann für alles, und ich genoß die Genugtuung, in seinem Blick das »Was-ist-gnädige-Frau-schön« zu lesen.

In der leeren Halle stand Angelo vor dem großen Spiegel und kämmte sein Haar, ich schloß einen Augenblick lang die Augen. Dann schritt ich kühn auf ihn zu, auf diesen sehr schönen und sehr schlanken Mann im Spiegel, und neben seiner Schulter erblickte ich meine Augen und mein frisches gerötetes Gesicht – ich mußte ihn immerfort ansehen.

Eine erbärmliche Unruhe machte sich in mir breit, als meine Augen zu seinem geöffneten Hemd glitten, darunter das schwarze Gekräusel auf seiner Brust. Ich mußte nur die Hand ausstrecken, dann könnte ich die Wärme dieses feinen Haars spüren, die glatte Haut, das Geflecht der Muskeln darunter. Angelo trug enge Jeans, und er bewegte sich darin mit der aggressiven Anmut des Italieners, tigerhaft, gebändigt. Wie benommen blickte ich ihn an, als er lächelte und zurücktrat: »Ladies first.«

Ein rosa Lichtfunke glitzerte auf seinen Zähnen, seine schwarzen Augen musterten mich unverschämt. Mutwilligkeit spielte um seinen Mund, seine Züge verrieten freche Entschlossenheit, er biß sich auf die Lippen und ließ die Zunge ein wenig vorschnellen.

Ich machte mein Witwengesicht.

Er lachte leise: »Sie können tun, was Sie wollen, ich hab’s gesehen.«

»Was schon«, sagte ich unbeteiligt.

»Wie Sie mich angeschaut haben.«

»Wie schon?« Meine Wangen wurden heiß, im Spiegel blickte ich auf eine Gruppe von älteren Herren, die die Treppe herabkam, vermutlich Gäste eines Anthroposophen-Kongresses.

»Sie wissen schon«, sagte er, sein Blick folgte dem meinen. »Ich schätze, daß hier alle Männer auf Sie fliegen werden.«

»An wie viele haben Sie gedacht«, ich sah mich um; hinter uns am Fensterflügel stand eine alte Dame. »Außerdem müssen hier noch ein paar andere Frauen sein.«

»Bei denen schau ich nur einmal hin«, sagte er leise, sein Atem streifte meinen Nacken. »Vor allem machen die mir kein Magenkribbeln.«

Mein Herz zuckte, und ich ertappte mich dabei, wie ich meinen Kopf ihm zuneigte, doch augenblicklich straffte ich meinen Rücken und machte meinen Blick vernünftig.

»Hören Sie, Kleiner«, und ich verstummte, denn mehr wußte ich nicht.

»Sie sind wunderschön«, sagte er beharrlich, »wenn Sie’s genau wissen wollen.« Er blickte meine Haare an, meinen Mund, lange meinen Mund, dann die Brust, den Schoß. »Daß es so was gibt.« Sein Blick glitt hinab zu meinen Beinen, und er gab mir ein breites Lächeln. Ich trug einen engen Rock, engen Pulli, schwarz natürlich, und Wanderschuhe waren das nicht.

»Ich krieg, was ich will«, sagte er mit fester Stimme, »da bin ich ganz sicher.«

Ich suchte krampfhaft nach einer Antwort. »Ich bezweifle, daß es je dazu kommt«, sagte ich dann schwach, »außerdem bin ich darüber hinaus. Und ich habe zu tun.«

»Aha«, sagte er. »Vorwand eins bis drei. Erstens Alter, zwotens Erfahrung, drittens Arbeit. Manche schaffen alles auf einmal! Warum lassen Sie sich nicht mal was anderes einfallen?«

»Ich bin eigentlich hier wegen einer Reportage über St. Emmeran, Gäste, Umgebung, Saaltöchter …«, lenkte ich ab; das mit der Arbeit wollte ich beweisen.

»Ein Artikel?«

»Photos. Eine Photoreportage. Für ›Isabelle‹: Eine Freundin hat mich darum gebeten, sie ist dort Redakteurin.«

»Photographin also. Trotzdem, ich frage mich –«

»Nein«, sagte ich, »nein.«

»Bei Ihnen is’ immer alles gleich Nein«, sagte er, »das merk’ ich schon. Haben Sie denn Zeit, meine Frage zu Ende zu hören?«

»Na gut«, sagte ich.

»Ob Sie verheiratet sind, will ich wissen.«

Die erste Frage des Italieners, dachte ich.

»Mein Mann ist tot.«

»Oh.« Er machte eine Pause. »Es ist nicht so, daß es mir leid tut«, sagte er dann, »das wäre gelogen.« Er nahm zart meine Hand. Ich mußte lächeln, wider Willen.

»Das ist der Ärger mit den Frauen: die anderen Männer, ob tot oder lebendig.« Er lächelte zurück.

»Aber er gehört nun mal zu mir«, sagte ich.

»Im wirklichen Leben aber nützt er Ihnen wenig.«

»Stimmt nicht ganz«, sagte ich.

»Wollen Sie mir nicht Ihre Lebensgeschichte erzählen – Kurzfassung?«