1,99 €

Mehr erfahren.

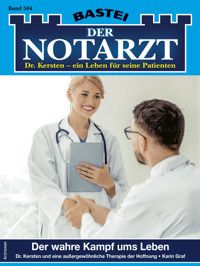

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

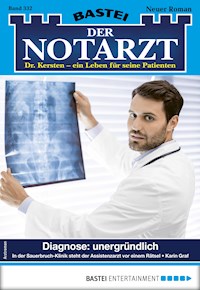

Diagnose: unergründlich - In der Sauerbruch-Klinik steht der Assistenzarzt vor einem Rätsel

Mit gerunzelter Stirn beobachtet Notarzt Peter Kersten, wie sich sein Assistenzarzt David eisern bemüht, zu verbergen, unter welch starken Schmerzen er leidet. Immer wieder stöhnt der junge Mann verhalten auf, bis Dr. Kersten schließlich der Geduldsfaden reißt.

"Behandlungsraum eins!", ordnet er an, obwohl David es Stunden zuvor vehement abgelehnt hat, sich untersuchen zu lassen.

"Unsinn! Mir ist heute nur ein bisschen komisch, aber mir fehlt nichts", protestiert der Assistenzarzt erneut.

"Ob dir etwas fehlt oder nicht, das werde ich beurteilen", brummt der Notarzt.

Sorgfältig führt er mehrere Untersuchungen durch, während David sich vor Schmerzen krümmt.

Als Peter Kersten seinem Mitarbeiter anschließend die Aufnahmen zeigt, die per Röntgenbild, MRT und Ultraschall gemacht wurden, ist David sprachlos.

"Diagnose unergründlich", murmelt er. Er kann sich einfach nicht erklären, was er da sieht. Wenn das hier wirklich Aufnahmen von seinem Inneren sind, dann wird ab heute in seinem Leben nichts mehr so sein, wie es einmal war ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 116

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Diagnose: unergründlich

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Wavebreakmedia / iStockphoto

eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 978-3-7325-7386-8

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Diagnose: unergründlich

In der Sauerbruch-Klinik steht der Assistenzarzt vor einem Rätsel

Von Karin Graf

Mit gerunzelter Stirn beobachtet Notarzt Peter Kersten, wie sich sein Assistenzarzt David eisern bemüht, zu verbergen, unter welch starken Schmerzen er leidet. Immer wieder stöhnt der junge Mann verhalten auf, bis Dr. Kersten schließlich der Geduldsfaden reißt.

„Behandlungsraum eins!“, ordnet er an, obwohl David es Stunden zuvor vehement abgelehnt hat, sich untersuchen zu lassen.

„Unsinn! Mir ist heute nur ein bisschen komisch, aber mir fehlt nichts“, protestiert der Assistenzarzt erneut.

„Ob dir etwas fehlt oder nicht, das werde ich beurteilen“, brummt der Notarzt.

Sorgfältig führt er mehrere Untersuchungen durch, während David sich vor Schmerzen krümmt.

Als Peter Kersten seinem Mitarbeiter anschließend die Aufnahmen zeigt, die per Röntgenbild, MRT und Ultraschall gemacht wurden, ist David sprachlos.

„Diagnose unergründlich“, murmelt er. Er kann sich einfach nicht erklären, was er da sieht. Wenn das hier wirklich Aufnahmen von seinem Inneren sind, dann wird ab heute in seinem Leben nichts mehr so sein, wie es einmal war …

„Es tut mir leid, ich muss gehen.“

Amanda legte das Silberbesteck auf den Tellerrand, nahm die blütenweiße Damastserviette von ihrem Schoß, faltete sie zusammen, legte sie neben ihren Teller und stand auf.

Zwanzig Minuten hatte sie gebraucht, um sich zu dieser Entscheidung durchzuringen. Von dem aufwendig zubereiteten Festmahl hatte sie nicht einen Bissen gegessen.

Die Jakobsmuscheln, die als Vorspeise serviert worden waren, hatte sie zu einer wackeligen Pyramide übereinandergestapelt. In der Champagnercremesuppe hatte sie so lange herumgerührt, bis sie endlich abserviert worden war. Das Filetsteak vom Kalb lag in winzig kleine Fitzelchen zerschnitten auf dem Teller mit dem echten Goldrand.

Dabei hatte sie sich wirklich auf dieses Essen gefreut. David Hagenberg, mit dem sie seit fast einem halben Jahr zusammen war, hatte sie zu seinem Geburtstag in sein Elternhaus eingeladen, und das war vermutlich ein Zeichen dafür, dass es ihm ernst mit ihr war.

Also, Elternhaus war vielleicht nicht ganz die korrekte Bezeichnung. Die Hagenbergs residierten in einer Villa. Nein, selbst das wäre eine Untertreibung gewesen. Man konnte das Gebäude durchaus als Schloss, wenn nicht gar als Palast bezeichnen.

Es lag am Stadtrand von Frankfurt inmitten eines parkähnlichen Gartens mit einem riesigen Schwimmteich, lauschigen Laubengängen und wahrhaft scheußlichen, zu Tiergestalten zusammengeschnippelten Büschen.

In diesem Garten – das sah man auf den ersten Blick – hatte die Natur kein einziges Wörtchen mitzureden. Amanda hatte sich auf dem kurzen Rundgang schmunzelnd vorgestellt, wie die Hausherrin wohl in Panik die Feuerwehr alarmierte, sollte ein Löwenzahn – oder gar ein Maulwurf! – es wagen, sein Köpfchen aus der Erde zu stecken.

Doch der Grund, warum sie sich hier nicht wohlfühlte, war nicht etwa der, dass das alles ein paar Nummern zu groß für sie war. Amanda konnte nicht einmal genau sagen, warum sie schon nach wenigen Minuten das dringende Bedürfnis verspürt hatte, die Flucht zu ergreifen.

Es hatte sie auch niemand gekränkt oder respektlos behandelt. Es war allein die Anwesenheit von Davids Eltern, die sie kaum ertragen konnte.

Als Herr Hagenberg ihr die Hand geschüttelt und gönnerhaft ihre Wange getätschelt hatte, hatte sie Gänsehaut am ganzen Körper bekommen und sich die Hand sofort reflexartig an ihrem Kleid saubergewischt. So, als hätte sie irrtümlich in das Netz einer fetten Spinne gefasst.

Vielleicht hatte sie so etwas Ähnliches wie einen hysterischen Anfall? Oder sie bekam ihre Tage ein bisschen zu früh. Da reagierte sie meistens ziemlich empfindlich und machte aus so mancher Mücke einen Elefanten.

Oder es war das, was ihre Großmutter, bei der sie aufgewachsen war, immer „das zweite Gesicht“ genannt hatte. Eine innere Stimme, die sie vor irgendetwas warnen wollte. Aber was sollte das sein?

Fakt war, dass sie bei der ersten Begegnung mit Davids Vater das Gefühl gehabt hatte, dem personifizierten Bösen gegenüberzustehen. Dabei war der Mann schon achtzig. Er wirkte bereits ein wenig klapprig und sah nicht gerade wie ein Serienkiller aus.

Frau Hagenberg war fast halb so alt wie ihr Mann. Zweiundvierzig. Und so schön und makellos, wie man es nur für sehr viel Geld sein konnte. Bei ihr hatte Amanda gar nichts gespürt. Hendrike Hagenberg kam ihr wie eine leere Hülle vor. Ein meisterhaft modellierter Körper ohne Seele.

Doch das konnte Amanda jetzt alles egal sein. Nach zwanzig Minuten, in denen sie wie auf Nadeln gesessen und fieberhaft überlegt hatte, was sie tun sollte, hatte sie sich nun endlich zu einer klaren Entscheidung durchgerungen.

„Vielen Dank für das Essen“, sagte sie steif, schob ihren Stuhl unter den Tisch und verließ das feudale Esszimmer, ohne sich noch einmal umzudrehen.

„Wie Sie meinen.“ Hendrike Hagenberg schaute nur kurz auf, kräuselte ihr Designernäschen, schüttelte fast unmerklich den Kopf und fuhr dann fort, an einem Salatblättchen zu knabbern.

Auch Arthur Hagenberg speiste ungerührt weiter.

„Lass sie doch, Junge“, empfahl er seinem Sohn, als David aufsprang, um Amanda zu folgen. „Sie passt nicht in unsere Kreise. Wenn du mich vorgewarnt hättest, dass sie aus der Unterschicht stammt, hätte ich dein Geburtstagsdinner in ein Fast-Food-Restaurant verlegt.“

„Sollte sie uns wieder einmal mit ihrem Besuch beehren, lasse ich Pommes frites mit Ketchup zubereiten und wir essen sie auf dem Fußboden sitzend mit den Fingern“, schlug seine Gattin vor und lachte verächtlich.

„Also, ich mochte sie sehr gern. Mir hat sie gut gefallen. Ich wäre froh, wenn sie bald wiederkäme.“ Davids achtjährige Schwester nahm Amanda, die ihr ein Buch mitgebracht und sich vor dem Essen wirklich nett mit ihr unterhalten hatte, in Schutz.

„Iss, Désirée!“, stöhnte Hendrike genervt. „Was verstehst du denn schon vom Leben? Es gibt eben solche und solche Menschen. Manche sind es nicht wert, dass man sich mit ihnen abgibt.“

Désirée, genannt Daisy, zuckte verständnislos mit den Schultern.

„Wieso solche und solche? Sie sieht doch genauso aus wie wir.“

„Äußerlich vielleicht“, belehrte sie ihr betagter Vater. „Die Menschen sind eingeteilt in eine herrschende und eine dienende Klasse. Und zu welcher sie gehört, das konnte man ja sofort an ihren Kleidern erkennen. Billigst! Von der Stange, wenn nicht gar von irgendeinem Wühltisch. Und sie trägt eine Armbanduhr vom Discounter. Mit Plastikarmband!“

„Großer Gott!“ Hendrike schauderte und warf einen Blick auf ihre goldene, mit kleinen Brillanten besetzte Uhr.

„Aber sie ist doch auch eine Ärztin!“, protestierte Daisy. „Wie David. Also gehört sie doch auch zu den solchen und nicht zu den solchen!“

Hendrike schauderte abermals übertrieben.

„Gruslig! Wenn man sich vorstellt, man geht guten Glaubens zu einem Arzt, lässt sich von ihm anfassen und ahnt nicht, dass er seine Kindheit und Jugend in der Gosse verbracht hat.“

Sie pickte mit der Gabel ein Gurkenstückchen auf. „Man sollte wirklich viel höhere Studiengebühren einführen, sodass der Abschaum von den Universitäten ferngehalten wird. Nicht wahr, Arthur-Schatz?“

„Wie wahr! Früher hätte es das nicht gegeben. Da wusste der Pöbel noch, wohin er gehört.“

Arthur-Schatz hob einen zerknitterten, knochigen Zeigefinger hoch und schnalzte mit der Zunge, als Daisy aufspringen und ihrem Bruder folgen wollte, der draußen nach Amanda rief.

„Du bleibst sitzen, junge Dame! David sagt dieser Person nur rasch auf Wiedersehen. Hoffentlich für immer.“

Sie war schon auf der Straße, als David Amanda endlich einholte. Ihre Tasche, ihren Mantel, den Schal und die Mütze hatte sie sich einfach unter den Arm geklemmt, und jetzt versuchte sie, mit einer zitternden Hand den Reißverschluss ihrer Stiefel zuzuziehen.

Mit tränennassem Gesicht schaute sie zu David auf, der wortlos vor ihr stehen geblieben war und sie fragend anblickte.

„Es tut mir leid! Es tut mir so unendlich leid. Ich konnte nicht anders.“

„Was war das denn eben?“ Der junge Mediziner schüttelte sichtlich verwirrt den Kopf. „Hast du einen wichtigen Termin vergessen? Ist dir plötzlich schlecht geworden? Hat dir das Essen nicht zugesagt? Was ist der Grund für deinen überstürzten Aufbruch?“

„Ich mag sie nicht. Alle beide. Ich mag sie alle beide nicht!“, schluchzte Amanda. „Daisy ist ein Schatz. Sie mag ich. Sehr sogar. Aber deine Eltern …“

„Hat Vater dich irgendwie gekränkt?“

„Nein.“

„Mutter?“

„Auch nicht.“

„Was ist es dann?“ Der attraktive, dunkelhaarige Vierundzwanzigjährige zuckte verwirrt mit den Schultern. „Du hast kaum ein Wort mit ihnen gesprochen. Gegessen hast du auch nichts. Wie kannst du nach so kurzer Zeit schon so eine Abneigung gegen dir noch völlig fremde Menschen entwickeln? Das verstehe ich nicht.“

„Ich doch auch nicht.“ Sie lehnte ihre Stirn gegen Davids Schulter. „Jetzt hasst du mich wahrscheinlich. Hältst mich für eine hysterische, dumme Pute. Unhöflich und undankbar.“

„Wenn du mir keinen guten Grund für deine völlig überzogene Reaktion nennen kannst, was bleibt mir dann anderes übrig? Erkläre es mir, bitte. Ich würde es wirklich gerne verstehen.“

Er zog ihre Kleider unter ihrem Arm hervor, als er sah, wie sie fröstelte, und half ihr in den Mantel.

„Dann wirst du mich erst recht hassen.“

„Versuch‘s doch einfach.“ Er wickelte ihr den Schal um den Hals und zog ihr fürsorglich die Mütze über die langen blonden Locken. Es war bereits empfindlich kalt, und noch dazu hatte es zu nieseln begonnen.

„Ich … also … ich …“ Amanda war nicht ganz sicher, ob es klug war, auszusprechen, was sie dort drinnen empfunden hatte. Aber vielleicht war es besser so. Es brachte ja doch nichts, eine Beziehung auf einer Lüge aufzubauen.

„Ich hatte die ganze Zeit lang das Gefühl, als säße ich in der Hölle. Von deinem Vater geht so … so etwas Dunkles aus. Etwas Böses. Etwas richtig Böses.“

„Ha!“ Mit einem überraschten Laut nahm David seine Hände von ihren Schultern, als ob er sie sich verbrannt hätte. „Bist du verrückt? Wie kommst du darauf? Wie kannst du so etwas sagen? Du sprichst immerhin über meinen Vater!“

„Ich weiß.“ Sie senkte den Kopf. „Jetzt ist es wohl aus zwischen uns. Oder?“

„Das muss es wohl“, erwiderte er kühl. „Du wirst ja wohl kaum mit dem Sohn des Teufels befreundet sein wollen.“ Er zog sein Handy aus der Hosentasche. „Ich rufe dir ein Taxi.“

„Nein, danke, ich laufe lieber. Es ist ja nicht besonders weit bis zur nächsten Bushaltestelle.“

Sie blieb noch kurz stehen und wartete. Es war vielleicht einfältig von ihr, aber sie hoffte so sehr, dass er ihr wenigstens einen Abschiedskuss geben würde und dass vielleicht doch noch alles gut werden könnte.

Doch er schaute sie nur traurig an und schüttelte den Kopf. Dann drehte er sich mit einem ziemlich unterkühlten „Mach‘s gut, Amanda!“ um und ging ins Haus zurück.

***

Es war nur eine rein rhetorische Frage, mit der die Kinder- und Jugendpsychologin Dr. Lea König gegen elf Uhr abends den Bereitschaftsraum in der Notaufnahme der Frankfurter Sauerbruch-Klinik betrat.

„Ist hier vielleicht zufällig jemand an einer Pizza interessiert?“

„Lea?“ Dr. Peter Kersten, der Leiter der Notaufnahme, der gerade dabei gewesen war, sämtliche Schränke in der kleinen Küchenzeile im hinteren Bereich des Bereitschaftsraums nach irgendetwas Essbarem – und seien es nur ein paar übrig gebliebene Kekskrümel – zu durchsuchen, fuhr erfreut herum. „Oh Schatz, ich liebe dich!“

„Ich liebe dich auch!“ Der junge, immer hungrige, rothaarige Assistenzarzt Elmar Rösner sprang so abrupt auf, dass sein Stuhl nach hinten kippte und krachend zu Boden fiel.

„Rein platonisch natürlich!“, versicherte er seinem Chef, der ihn mit hochgezogenen Augenbrauen belustigt anblickte.

„Rein kulinarisch, meinst du wohl!“, berichtigte die attraktive Psychologin lachend und ließ sich von Elmar den hohen Stapel Pizzaschachteln abnehmen, den sie auf beiden Händen trug und oben mit ihrem Kinn fixierte.

„Zwei, vier, acht, zehn …! Für jeden eine Ganze?“ Der junge Mediziner konnte so viel Glück kaum fassen.

Es war Samstagnacht, die Cafeteria hatte schon um acht Uhr dichtgemacht, und das Zeug aus den Snackautomaten schmeckte nach Plastik und bestand wahrscheinlich auch vorwiegend daraus.

Bevor der Assistenzarzt seine Beute in die Küchenecke schleppte, streckte er den Kopf zur Tür hinaus.

„Leute, der Pizzaservice ist da!“, tönte es laut durch die Notaufnahme. Die letzte Silbe war noch nicht verklungen, da wurden draußen auf dem langen, breiten Korridor etliche Türen aufgerissen. Sekunden später versammelte sich das gesamte Team im Bereitschaftsraum.

„Das verstehe ich nicht!“ Peter schüttelte schmunzelnd den Kopf. „Wenn ich mal rufe, ob jemand kurz Zeit für mich hat, dann hört das nie einer.“

„Das liegt am Text, Kollege“, erklärte Hannes Fischer, der sechzigjährige Anästhesist, schmunzelnd.

„Richtig!“, stimmte ihm Jens Jankovsky, der fast zwei Meter große Sanitäter, zu. „Pizza, das ist kurz, prägnant und erfreulich. Und es geht viel besser ins Ohr als Behandlungsprotokolle abtippen oder Lauf doch mal schnell runter ins Labor.“

„Ah ja! Dann weiß ich ja jetzt, was ich in Zukunft rufe, wenn ich einen von euch brauche.“ Peter umarmte seine Freundin und küsste sie auf beide Wangen. „Ich freue mich unglaublich, dich zu sehen, Schatz. Aber warum bist du so spät noch unterwegs?“

„Du weißt ja, ich war mal wieder als Expertin in diese Talkshow eingeladen.“

Sie ließ schmunzelnd ihre rechte Hand am Gelenk nach unten baumeln und streckte dabei den kleinen Finger geziert ab.

„Und nachdem ich fast eine Stunde lang von Schuschu, dem Starmaskenbildner, persönlich gestylt wurde, dachte ich, es wäre eine Verschwendung, so viel Schönheit zu Hause unter der Bettdecke zu verstecken.

„Dann dürften Sie aber überhaupt nie schlafen gehen, Lea“, schmeichelte ihr der Anästhesist. „Denn schön sind Sie immer.“

„Das ist wahr“, stimmte Elmar Rösner ihm zu. „Und sie scheint immer zu wissen, wann wir hier kurz vor dem Verhungern sind.“

Er machte sich gar nicht erst die Mühe, seine Pizza in Stücke zu schneiden. Er klappte sie einfach zusammen und biss gleich einmal ein Viertel davon ab.

„Lecker!“

Schwester Angelika, die Pflegerin, die in dieser Nacht am Anmeldeschalter Dienst hatte, sprang von dem Tisch, auf dem sie Pizza futternd gesessen hatte, als draußen die Tür des Patienteneingangs ins Schloss fiel.

„Bleibt sitzen und esst weiter!“, sagte sie großzügig. „Ich nehme erst einmal die Daten und die Anamnese auf und sage euch dann Bescheid. Aber Finger weg von meiner Pizza!“