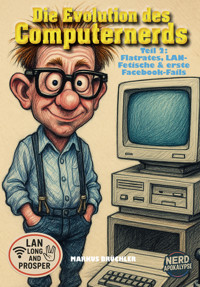

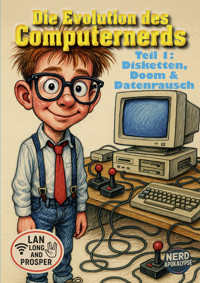

Die Evolution des Computernerds – Teile 1: Nerds vor der Apokalypse – Disketten, Doom & Datasette-Delirium E-Book

Markus Brüchler

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Colla & Gen Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine chronologisch-chaotische Zeitreise durch 27 Jahre Nerdkultur – zwischen verstaubten Disketten, legendären LAN-Partys und dem Klang des Modem-Connects. Satirisch, ehrlich, nerdig.

Was dieses Buch einzigartig macht:

Von der Datasette bis zum Pentium: Eine satirische Zeitreise durch die Anfänge der digitalen Zivilisation – mit echten Geschichten, echten Codes und echten Fehlermeldungen.

Zwischen Genialität und Wahnsinn: Wie eine Generation von Bastlern, Spielern und Cracks die Welt veränderte – ohne es zu merken.

Retro trifft Philosophie: Humorvolle Rückblicke mit Tiefgang – über Hochbegabung, Einsamkeit und das Chaos der frühen Nerdjahre.

Technikgeschichte mit Herzblut: C64, Amiga, DOS, Doom, BBS, Shareware, Windows 95 – jede Ära wird mit Liebe zum Detail und sarkastischem Unterton erzählt.

Authentisch und absurd zugleich: Basierend auf wahren Erlebnissen, halb vergessenen Listings und nächtelangen Floppy-Sessions.

Bevor das Internet kam, gab es Disketten. Und davor gab es Langeweile.

„Die Evolution der Computernerds“ erzählt die Geschichte einer Generation, die zwischen Datenrausch und sozialem Absturz ihre Identität im blauen Bildschirm fand.

Von den ersten Heimcomputern über Schul-Computerlabore, Cracker-Intros und LAN-Pioniere – bis zu den Momenten, in denen Technik plötzlich Seele bekam.

Teil 1 begleitet die Nerds von 1970 bis 1997 – durch Modemgeräusche, Abstürze, Primzahlen, selbstgeschriebene Programme und das unendliche Staunen, wenn etwas tatsächlich funktionierte.

„Wir wollten nur ein Spiel starten – und erfanden dabei aus Versehen das Internetgefühl.“

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse http://portal.dnb.de abrufbar.

Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Autors verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Impressum

Verlag: Colla & Gen Verlag und Service UG & Co. KG, Hauptstr. 65, 59439 Holzwickede

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Cover: Heribert Jankowski

Layout: Markus Brüchler, Heribert Jankowski

Autor: Markus Brüchler

Lektorat: Saskia Meyer

© 2025 Markus Brüchler

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Verlag verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Die Evolution des Computernerds Teil 1

Nerds vor der Apokalypse – Disketten, Doom & Datenrausch

Nerds von 1970 - 1997

Markus Brüchler

Über den Autor

Markus Brüchler, geboren in den frühen 1970er-Jahren – also noch bevor jemand „LAN-Party“ sagen konnte, geschweige denn wusste, dass man mit Disketten auch Freundschaften ruinieren kann. Während andere Kinder draußen kickten, formatierte er seine Fantasie in 5,25 Zoll und fragte sich, warum der C64 keine Emotionen zeigt, obwohl er doch so schön blinkt.

Sein Lebensweg verlief stets irgendwo zwischen Maschinenraum und Bildschirmflimmern, zwischen DOS-Befehlen und Dämonenbeschwörung via BASIC-Listing. Ob Turbo Pascal in der Schule, modembrummende Mailboxen oder explodierende Netzteile auf LAN-Partys – Markus hat nicht nur darüber geschrieben. Er hat es gelebt.

Dieses Buch entstand nicht spontan – es ist das Ergebnis von über 30 Jahren gesammelter Diskettenschmerzen, LAN-Erweckungserlebnissen und Kelleraromen. Von Gesprächen mit echten Nerds, denen die Zahl der offenen PC-Gehäuse wichtiger war als die der Social-Media-Follower. Von verlegten Joysticks, abgestürzten Rechnern und den legendären Tagen, als man „Speichern“ noch ernst nahm.

Stefan, Jan, Daniel und Sandra sind keine bloßen Erfindungen – sie sind Echo und Screenshot einer nerdigen Vergangenheit, in der Lötzinn heißer war als TikTok. Und auch wenn Markus nie einen Cracker-Handle hatte: Er versteht, warum jemand ein Spiel erst dann spielt, wenn die Intro-Musik fehlerfrei läuft – mit SID-Sound und voller Punktzahl.

„Alle Geschichten in diesem Buch sind echt (okay, viele… ein paar… leicht übertaktet).Ich war dabei, als jemand versuchte, WordPerfect mit Gewalt zu beenden.Ich habe Menschen gesehen, die Kabel nach Farbe sortierten – für den LAN-Feng-Shui-Fluss. Und ja – ich habe 30 Mark dafür genommen, eine Diskette richtig herum einzulegen.

Willkommen im nerdischen Maschinenraum, wo der Wahnsinn bootet.“ – Markus

Disclaimer & wichtige Hinweise

Dieses Buch basiert auf echten Erinnerungen, halb vergessenen Floppy-Disks und der romantischen Verklärung einer Zeit, in der 64 Kilobyte noch als unendlicher Speicherraum galten.

Einige dargestellte Ereignisse, Dialoge und Charaktere sind real, andere wurden zur satirischen Verdichtung modifiziert.

Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind rein zufällig, oder schlicht eine Frage des gleichen Modemsounds.

Die im Buch erwähnten Programme, Listings und Codeschnipsel dienen ausschließlich der nostalgischen Rekonstruktion und sind nicht zur praktischen Anwendung gedacht.

Wer versucht, sie auf moderner Hardware auszuführen, darf sich über Rauchzeichen, Kernel-Panics oder philosophische Erkenntnisse nicht beschweren.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Dieses Buch versteht sich als Hommage an die Pioniere, Bastler und Verrückten, die zwischen Datasette, Röhrenmonitor und Soundblaster 16 das Fundament der heutigen digitalen Welt legten.

Widmung

Für alle Nerds, Geeks und stachelbewerten Kreaturen,

die jemals versucht haben, einen Drucker mit Schimpfwörtern zu überreden, ein Netzwerk mit Kaffeeflecken zum Laufen zu bringen oder den Sinn des Lebens in einem Textadventure zu finden.

Für die Helden der LAN-Nächte, die Propheten des DOS-Prompts, die Erbauer von Welten mit 64 KB RAM und die Verteidiger der letzten funktionierenden Diskette.

Möge euer Code kompiliert, euer Kaffee nie alle und eure Joystickachsen ungebrochen bleiben.

LAN long and prosper.

🖖💾🔥.

Wie dieses Buch gelesen werden sollte

Dies ist kein Lexikon, sondern ein Zeitraffer durch ein Jahrzehnt,

das aus heutiger Sicht wie Science-Fiction wirkt. Man liest es nicht mit Tabellenkalkulation,

sondern mit Herzfrequenz,

irgendwo zwischen DOS-Prompt und Game-Over-Schirm.

Lies es nicht linear, sondern wie ein altes Diskettenarchiv: Stöbere, starte, stürze ab, lade neu. Lache über Fehlermeldungen,

erinnere dich an das Rattern des Laufwerks,

an Nächte voller Bugs und Glücksmomente,

wenn der Cursor endlich blinkte, wo er sollte.

Dieses Buch soll nicht nur gelesen, sondern erlebt werden,

wie ein Reboot deiner eigenen Jugend. Und falls du nie einen C64 besessen hast: Keine Sorge. Manche Geschichten muss man nicht erlebt haben,

um sie zu verstehen, nur fühlen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 9

Einleitung 13

Was ist ein Computernerd? 13

Der 8-Bit-Tempel und LAN-Party-Liturgien 16

Geburt des Nerd Cinematic Universe (NCU) 24

Die Geburt der Nerds (1970er – frühe 1980er) 26

Stefans frühe Kindheit und die ersten Schritte in die Welt der Technik 26

Außenseiter in der Grundschule: Pausenhof der 1970er 28

Zuflucht in Büchern und auf dem Bildschirm 31

Captain Future: Kult am Fernsehabend 33

Die ersten Heimcomputer: Liebe auf den ersten Byte 36

Liebe auf den ersten Byte 40

Abenteuer im 300-Baud-Netz 51

Club der Unverstandenen 54

Operation Supercomputer 57

Es war alles nur ein Traum 61

Der Brotkasten unterm Weihnachtsbaum 63

Weihnachten 1982: Der 8-Bit-Traum unterm Baum 63

Nerd-Neid unterm Christbaum: Jan und der Atari 800 66

Kleiner Bruder, großes Chaos 69

Pixelpiraten im Schulhof 72

Arcade-Fieber: Jumpman, Blue Max und Wizard of Wor75

Sportsgeist und Joystick-Aerobic: International Soccer & Summer Games 78

Impossible Mission: "Bleiben Sie eine Weile..." 82

Alltag im 8-Bit-Modus 85

Diskettenfieber: Vobis in Dortmund 88

Von Bits, Bytes und Basarträumen – Stefans erster Schritt ins Nerd-Business 91

Diskette gegen VHS – Showdown auf dem Trödelmarkt (1986) 100

Cracked by Stefan – Die Bitbiter-Jahre 111

Hausgemachte Nerd-Tools für den Schulalltag 111

Turbo Pascal und Uwes VHS-Chaos 120

Textadventure im Physiktrakt – Ein Abenteuer in 8 Bit 123

Jans Primzahl-Programm: Wenn der C64 kapituliert 128

Daniels Abtipp-Abenteuer: Der Klo-Spül-Simulator 130

Der C64 schlägt zurück – Sprachprogramm mit Nebenwirkungen 134

Disketten, Demos und Datenpiraten (1986–1989) 141

Das Keller-Labor des Wahnsinns (Ende 1989) 159

Inspiration auf VHS 161

Daniel 2.0 (Beta-Test) 162

Die 1990er Jahre: Stefans Aufbruch 169

Von Duschköpfen, Disketten und DOS – Stefans Aufbruch in die Nerdwelt (1990–1992) 169

1990 – Wenn Chemie gegen Computer verliert 169

Azubi zwischen Duschköpfen und Datenträumen 171

1991 – Der 286er im Colani-Design 175

Trödelmarkt-Romantik 2.0 177

1992 – Vom Kabelsalat zum Datenfrust 179

Das Internet aus der Glotze: Channel Videodat (1991–1995) 191

Daten zwischen den Zeilen 191

Wenn DOOM dazwischenfunkt 195

Die erste LAN-Party 199

Planung und Vorbereitung: Doom, Duke und naive Vorfreude 199

Der Aufbau: Kabelsalat und Nervenzusammenbruch 203

Die Pizza-Apokalypse 207

Endlich: Das erste Deathmatch 210

Handy-Fiasko im Supermarkt 214

Daniels LAN-Debakel und Stefans Aufstieg 221

Stefan gründet seine Nerd-Firma 221

Vom Trödelmarkt ins Bürokratie-Dickicht 222

Erste Kunden, erste Katastrophen 224

Die Konkurrenz schläft nicht 229

CeBIT 1997 – Im Bauch des Messemonsters 233

Halle 7: Schlachtfeld der 3D-Karten 239

Im Labyrinth der Hallen 242

Daniels Odyssee bei den Hostessen 244

Wiedervereinigung und VIP-Momente 248

Das Messemonster besiegt (für diesmal) 251

Epilog.exe – Rückblick mit Buffer Overflow 254

„Ich schwöre feierlich auf das Nerdgesetzbuch, alle Kabel zu ehren, alle Monitore mit Hingabe zu pflegen und jeden LAN-Ausfall mit Würde zu ertragen. Ich gelobe, niemals ein Diskettenlaufwerk zu verspotten, niemals ein LAN-Kabel zu entwirren, das kein Entwirren verlangt, und stets mit Stolz, Humor und kalter Pizza die Nerdkultur zu verteidigen. Möge der Ping niedrig und die Framerate hoch sein. LAN long and prosper.“

— Der Ewige Nerd-Schwur

Einleitung

Was ist ein Computernerd?

„Ein Nerd zu sein heißt nicht nur, Technik zu nutzen –

es heißt, sich ihr mit Haut und Haaren hinzugeben.“

Grell flackernde Bildschirme erhellen ein finsteres Zimmer. Kabel wuchern wie elektronische Efeuranken über Boden und Schreibtisch, während ein leises Piep die Stille durchbricht. Hier beobachten wir ihn in seinem natürlichen Habitat – den gemeinen Computernerd.

Doch was, bitte, ist ein Computernerd? Ein schüchterner Homo sapiens, der mehr Programmiersprachen als Smalltalk beherrscht? Ein nachtaktives Wesen, das vom Schein eines Monitors lebt und modemartige Laute von sich gibt?1 Oder gar ein heimlicher Superheld in T-Shirt und Sandalen, der die Welt rettet, während ihm die Brille von der Nase rutscht? Die Antwort: natürlich alles davon – und noch viel mehr.

Für den Nerd ist Technik kein reines Werkzeug, sie ist sein Fetisch und sein Lebenselexier. Seine Augen leuchten beim Anblick blinkender LEDs wie bei anderen das Herz am Weihnachtsbaum. Je obsoleter das Gerät, desto größer die Ehrfurcht: Vergilbte Tastaturen, knisternde Disketten und brummende Röhrenmonitore sind für ihn nicht bloß Elektroschrott, sie sind seine heilige Reliquien.2 Eine Altair-8800-Kiste von 1975 oder ein originaler Apple I aus dem Jahr 1976 treibt ihm schon mal Freudentränen in die Augen – Nostalgie ist der wahre Gral der Nerdkultur. Auch besitzt er mehr Kabel und Adapter als ein Tintenfisch Tentakel – man wirft ja nichts weg, es könnte ja noch nützlich sein. (Wer weiß, wann man mal einen VGA-auf-SCART-auf-Parallelport-Adapter braucht?)

Doch in der normalen Gesellschaft ist der Nerd zuweilen ein wandelnder Kollateralschaden: Im zwischenmenschlichen Parkett bewegt er sich mit der Grazie eines kaputten Roboters. Er beantwortet ein harmloses „Wie geht’s?“ schon mal mit einem zehnminütigen Monolog über die Vorzüge von Linux vs. Windows. Er erscheint zum Firmenjubiläum im „RTFM“-T-Shirt3, während alle anderen Anzug tragen. Beim Date unterbricht er die romantische Stille, weil dringend ein Star-Trek-Vergleich heraus muss. Smalltalk beherrscht er allenfalls, wenn es sich um die Programmiersprache gleichen Namens handelt. Laien mögen bei solchen Aktionen Fremdscham empfinden; der Nerd selbst geht zufrieden nach Hause – hat er doch nebenbei allen gezeigt, wie man das WLAN repariert.

All die sozialen Stolperer zum Trotz: Nerds haben die Welt verändert – und wie! Ohne sie sähe die Geschichte ziemlich anders aus. Wer knackte die geheimen Codes im Zweiten Weltkrieg? Ein paar unscheinbare Mathe-Nerds in England, deren Tüftelei mit dazu beitrug, den Krieg zu verkürzen. Wer steuerte Apollo 11 zum Mond? Keine strahlenden Helden in Cape und Kostüm, sondern blasse Ingenieure mit Rechenschiebern und dicken Brillengläsern. Und wer rettet bis heute regelmäßig unseren Alltag? Richtig – der Nerd von nebenan, den wir rufen, wenn der Drucker streikt oder das Smartphone mal wieder bockt.

Kehren wir zurück in die 1970er, zur Geburt der Heimcomputer-Ära: 1975 löste ein unscheinbarer Computerkasten namens Altair 8800 mit seinen flackernden Lämpchen eine Bastler-Revolution aus. Hobbyisten bestückten Platinen, flippten Byte für Byte per Kippschalter in das Gerät – und jubelten, wenn eine LED das tat, was sie programmiert hatten. Im legendären Homebrew Computer Club (gegründet 1975 im Silicon Valley) stellte ein gewisser Steve Wozniak 1976 seinen selbstgebauten Apple I vor – ein Holzkasten voller Chips, der den Startschuss für Apple gab und bewies, was zwei Nerds in einer Garage erreichen können. Zur selben Zeit hackten in Albuquerque zwei junge Kerle namens Bill und Paul an Software für eben jenen Altair herum – aus ihrem BASIC-Code sollte bald Microsoft entstehen. Mit anderen Worten: Die digitale Revolution begann nicht in Konzernzentralen, sondern in Nerd-Kellern und Garagen.

Genug der Theorie – begeben wir uns ins Hier und Jetzt, mitten hinein in eine Szene aus dem prallen Nerd-Leben: Jan kriecht unter dem Wohnzimmertisch herum und schließt gewissenhaft das zehnte Ethernet-Kabel an („zur Sicherheit“, murmelt er). Stefan überwacht mit Argusaugen den Bildschirm: Eine Latenz von 3 Millisekunden über dem Soll und er verzieht entsetzt das Gesicht – im Netzwerk stimmt doch was nicht! Sandra hebt grinsend eine Augenbraue:

„Leute, entspannt euch, wir machen hier ’ne LAN-Party, keinen Raketenstart.“

Mit einem lockeren Spruch und einer Runde Chips entschärft sie die Lage. Unterdessen schleppt Daniel mit leuchtenden Augen einen klobigen Röhrenmonitor heran:

„Retro-LAN ohne CRT ist wie Pac-Man ohne Pizza!“ verkündet er stolz und wirft den alten Kasten an, als hätte er gerade die Bundelade geborgen.

Man spürt es schon: Dieses herrliche Durcheinander ist erst der Anfang. Also anschnallen und zurücklehnen – mit unseren Nerds geht es erst richtig los, und das wird ein riesiger Spaß. Aber vorher begeben wir uns in eine Zeit, die längst vergangen ist, eine Zeit, in der die Grundlagen für das heutige Nerdtum gelegt wurden. Aber dazu mehr in Teil 1 dieser satirischen Reise.

Satirische Fußnoten

Jene berühmten riiieeep-tschak-chrrrr-Geräusche eines 56k-Modems beim Verbindungsaufbau – Musik in den Ohren eines jeden Nerds.↩

Tatsächlich gibt es Berichte von Nerds, die um eine abgerauchte CPU trauern wie andere um ein Haustier.↩

Steht für „Read The F**ing Manual“ – denn warum höflich fragen, wenn die Anleitung doch alles erklärt?* ↩

Der 8-Bit-Tempel und LAN-Party-Liturgien

Am Anfang war das Bit, und das Bit war bei den Nerds, und das Bit war Nerd1. So oder so ähnlich könnte man die Urgeschichte der Computernerds beginnen lassen – mit Technikfetischismus in quasi-religiösem Ton. Die ersten Heimcomputer-Altäre standen in dunklen Kellerkathedralen der 1980er: z.B. der Altair 8800, ein Kasten voll flackernder Lämpchen und Kippschalter aus dem Jahr 19752. In den Augen eines Nerds war das kein Kasten, sondern ein Heiligtum. Technikfetischismus als Religion ist hier wörtlich zu nehmen: Andächtig wurden binäre Gebete (00101010... amen!) in Form von Schalterstellungen gen Himmel gesendet, während LEDs im heiligen Takt blinkten.

Bald folgte der Commodore 64 – liebevoll „Brotkasten“ genannt – als Messias der 8-Bit-Ära. ⚠️ Nostalgie-Alarm: Was jetzt kommt, könnte Leser über 30 in entzücktes Schwärmen versetzen. Mit 64 Kilobyte RAM (ja, Kilobyte, nicht Gigabyte) brachte er eine ganze Generation von Nerds zum Frohlocken. Kaum etwas ließ ihre Herzen höher schlagen als das kratzige Geräusch einer Datasette, die ein Spiel lud, oder das Hochfahren mit dem vertrauten blauen BASIC-Bildschirm. Nostalgie ist der wahre Gral: Noch Jahrzehnte später geraten gestandene IT-Profis ins Schwärmen, sobald man ihnen einen klobigen Joystick aus den 80ern in die Hand drückt. In verrauchten Jugendzimmern der 1980er und 90er wurde auf diesen Maschinen gehackt, gezockt und die ersten Zeilen BASIC-Code mit zittrigen Fingern eingetippt – jeder Syntax Error ein kleiner Weltuntergang, jeder gelungen laufende „Hello World“-Code ein Wunder.

Parallel dazu formierten sich die ersten Nerd-Zirkel. Man traf sich in Computerclubs oder tauschte sich in Fanzines aus – frühe nerdige Gemeindebriefe, sozusagen. Im legendären Homebrew Computer Club in Kalifornien (1975 gegründet) hockten die Hobbyisten um ihre Platinen wie Druiden um den Zaubertrankkessel, tauschten Schaltpläne aus und flüsterten sich Programmiertipps zu, die heute als Ketzerei gelten würden (Stichwort: GOTO-Spaghetti-Code). Der Technikglaube schweißte zusammen: Nerds lieben alles, was piepst, blinkt oder veraltet ist – seien es vergilbte IBM-Tastaturen oder piepsende Röhrenmonitore, all diese Artefakte wurden zu Reliquien einer neuen Geek-Mythologie.

Und dann – ein Sprung in die 1990er: Die Ära der LAN-Partys brach an wie eine Offenbarung. Plötzlich wurden aus einsamen Bildschirm-Jüngern lautstarke LAN-Apostel. Eine typische LAN-Party jener Zeit glich einem chaotischen Ritual: Im Halbdunkel eines Kellers (Stefans Elternhaus bot sich hierfür stets an) flackerten Dutzende Monitore synchron zum Maschinengewehr-Takt von Doom II (1994) über das Netzwerk. Das LAN-Exzess-Gebetbuch bestand aus IP-Adressen und Cheats: „IDKFA“3 wurde zur Beschwörungsformel, und jeder Headshot in Quake wurde frenetisch bejubelt wie eine Wunderheilung auf dem digitalen Schlachtfeld.

Die Vorbereitung solcher Nächte grenzte an eine Wallfahrt: Jan, der bodenständige Bastler, erschien mit einem Rucksack voller Kabel, Switches und Ersatzteilen – dem Nerd-Notfallkit – sowie einer Thermoskanne Kaffee als Treibstoff. Ohne ihn hätte mindestens ein PC einsam in der Ecke gestanden, weil wieder jemand (wir schauen dich an, Daniel) sein Netzwerkkabel vergessen hatte. Stefan, der geniale Einzelgänger, war der Hohepriester der Hardware und überprüfte mit stoischer Miene jedes Netzteil und jede lüftergekühlte CPU, bevor das Zocken beginnen durfte. Man munkelt, er habe bei einer LAN-Party 1999 das gesamte Teilnehmerfeld warten lassen, nur um persönlich die korrekte Verlegung eines BNC-Kabels sicherzustellen – inklusive Abschlusswiderständen, versteht sich4.

Der LAN-Abend selbst verlief gleichzeitig ekstatisch und technisch prekär: Kaum ertönte das erste „Läuft!“, Daniels euphorischer Schlachtruf für jedes erfolgreiche Server-Pingen, schmierte natürlich irgendein Rechner ab. Eine Kette verzweifelter Neustarts und Treiber-Neuinstallationen folgte – begleitet von Sandras sarkastischen Kommentaren aus dem Off („Vielleicht solltet ihr den Computer mal anmachen – schon probiert?“). Doch gegen 3 Uhr morgens lief dann doch irgendwie alles: Ein Dutzend Nerds verbunden in einem lokalen Netzwerk-Nirwana, angetrieben von Cola, Pizza und dem heiligen Soundtrack aus kreischenden Lüftern und klackernden mechanischen Tastaturen. Jede LAN-Party war ein bisschen wie eine Messe, komplett mit absurden LAN-Fails (Stromausfall, verschüttete Club-Mate im Keyboard, versehentlich formatierte Festplatten – Halleluja!) und einem Gemeinschaftsgefühl, das man nur versteht, wenn man selbst mal um 5 Uhr früh jubelnd auf einen Sieg in Command & Conquer angestoßen hat.

So wundersam die 8-Bit-Tempel und LAN-Liturgien auch waren – die Reise der Nerd-Evolution ist hier noch lange nicht zu Ende. Wer dachte, dass nach Disketten und LAN-Kabeln Schluss sei, wurde im nächsten Jahrzehnt eines Besseren belehrt. Denn kaum waren die Kellerlichter nach der letzten LAN-Session erloschen, leuchtete ein neues, grenzenloses Paralleluniversum auf: das Internet. Und mit ihm begann ein Zeitalter, das mindestens so chaotisch war wie ein mit Pizzakäse verklebtes Keyboard...

Foren-Feuergefechte, Blockchain-Bazillus und der KI-Endboss

Willkommen in den 2000er-Jahren – dem Zeitalter der Forenschlachten. Die heimischen Keller vernetzten sich übers Internet zu einer globalen Arena, in der Online-Identitäten geboren wurden. Plötzlich war jeder Nerd ein Avatar mit fragwürdigem Nickname (xXx_Doominator_xXx lässt grüßen) und einer Signatur länger als so mancher Blogpost. In Foren und Chatrooms tobten verbale Gefechte, sogenannte Flamewars, um die unwichtigsten Wichtigkeiten: Windows vs. Linux, Star Wars vs. Star Trek, Tabs vs. Spaces – kein Thema war zu banal, um nicht episch diskutiert zu werden. Online-Identität hieß auch, Rollen auszuprobieren: Der schüchterne Daniel konnte als „LordXanathos“ plötzlich den Foren-Troll geben, während der sonst wortkarge Stefan als „BitMaster“ seitenlange Tutorials für Neueinsteiger schrieb. Und irgendwo dazwischen moderierte Sandra unter dem Alias „ModQueen“ mit ironischer Strenge und dem Banhammer als Zepter die hitzigsten Threads, bevor jemand einen Blutpakt mit seinem DSL-Router schloss.

Natürlich gab es auch Forenwahnsinn im Übermaß: Signaturen mit blinkenden GIFs, endlose Zitat-Pyramiden und die ungeschriebene Regel, dass nach spätestens 20 Beiträgen irgendwer den ersten Nazi-Vergleich auspackte5. Die Nerd-Community lernte schnell, mit neuen Phänomenen umzugehen: Don’t feed the troll! wurde zum Mantra, wenn Provokateure versuchten, alle in den Wahnsinn zu treiben. Gleichzeitig waren die Foren der 2000er die Schmieden der Nerd-Identität: Hier entstanden Freundschaften, Feindschaften und der eine oder andere legendäre Thread, der als Screenshot für die Nachwelt konserviert wurde (Stichwort: „Ich bin nicht aggressiv!!1!“ – ein Klassiker). Es war eine Zeit, in der man sich mit 56k-Modem in die Welt einwählte und stundenlang über BIOS-Einstellungen oder die richtige Reihenfolge der Star Wars-Filme stritt – herrlich unnütz und doch prägend.

Doch die 2000er brachten auch ihre eigenen Stolperfallen für Nerds mit sich. Erinnern wir uns an die Millenniums-Panik: Zum Jahreswechsel 1999/2000 saßen weltweit Programmierer wie Feuerwehrleute vor ihren Rechnern, bereit, den gefürchteten Y2K-Bug zu bekämpfen. Am Ende ging die Welt nicht unter – aber einige Nerds waren insgeheim enttäuscht, dass ihre lange Y2K-Nachtwache nur mit abgestandenem Kaffee statt mit einem Apokalypsen-Megaproblem endete. Kurz darauf platzte die Dotcom-Blase (2001) und so mancher Tech-Investor-Nerd schaute dumm aus der Wäsche, als seine geliebte Startup-Aktie „Pets.com“ den Bach runterging. Lektion gelernt: Nicht jeder mit „.com“ im Namen druckt automatisch Geld.

Auch technologisch gab es Irrwege: Erinnern wir uns an Vaporware-Legenden wie Duke Nukem Forever, das 1997 angekündigt und erst 2011 nach endlosem Geflacker released wurde6. Oder an Windows Vista (2007), das mehr Fehlerfenster öffnete als neue Horizonte – jeder Nerd hat bis heute leichte Zuckungen im Augenlid, wenn er nur an den „Möchten Sie zulassen, dass dieses Programm Änderungen vornimmt?“-Dialog denkt. Und wer 2005 voreilig auf HD-DVD statt Blu-ray gesetzt hatte, dürfte noch einen Stapel teurer Plastikscheiben im Keller liegen haben, als Mahnmal für schüchternen Fortschrittsglauben. Kurzum, die 2000er lehrten: Selbst die klügsten Nerds können mal auf die Nase fallen – sei es technisch, finanziell oder einfach nur beim Stolpern über das eigene, meterlange Ethernetkabel.

Ab etwa 2005 begann dann die große Kommerzialisierung der Nerd-Welt. Das Internet wurde Mainstream. YouTube, Facebook, Twitter – auf einmal tummelten sich nicht nur Nerds, sondern alle möglichen Leute online (Oma Erna liked jetzt Katzenvideos auf Facebook). Die Comic- und Games-Kultur explodierte in den Mainstream: Superheldenfilme beherrschten die Kinos, und auf der Gamescom drängelten sich Marketing-Abteilungen mit Cosplayern um die Wette. Nerd-Sein wurde irgendwie cool – oder zumindest massentauglich verwertbar. 2007 flimmerte The Big Bang Theory über die Bildschirme und machte vier socially awkward Physiker zu Sitcom-Helden. Plötzlich trugen Hipster Brillen mit Fensterglas (nur für den Look) und Shirts mit NES-Controllern drauf. Das war die Stunde der Fake-Nerds, und echte Nerds rümpften genervt die Nase.

Wie entlarvt man also einen Blender, der nur auf den Nerd-Zug aufgesprungen ist? Eine kleine Fake-Nerd-Checkliste:

Verwechselt Frodo mit Harry Potter (und wundert sich, warum Mittelerde nicht in Hogwarts liegt).

Trägt ein Nirvana-Shirt auf der LAN-Party und fragt, ob man Counter-Strike auch auf dem iPad spielen kann.

Redet von „dem Darth Vader aus Star Trek“ – unverzeihlich.

Nennt sich „Hacker“, weil er zwei Excel-Formeln zusammengefügt hat.

Kauft ein Retro-Konsolen-Poster für die Deko, kann aber keinen einzigen Anschluss am C64 benennen.

Wer auch nur zwei dieser Punkte erfüllt, wird liebevoll – oder erbarmungslos – durch den Kakao gezogen. Die Poser, Trend-Hopper und Fake-Influencer bekamen ihr Fett weg: Nerd sein ist kein Fast-Food-Kostüm, Freundchen! So blieb die kernige Nerdkultur trotzig. Immer noch galt: Realität und Wahnsinn verschwimmen, aber die wahren Nerds wussten, wer zur Familie gehört und wer nur Gast auf der Party ist.

Doch während diese Identitätsschlachten liefen, rückte schon der nächste Umbruch an: Blockchain und NFTs – der Hype der späten 2010er. Plötzlich propagierten Nerds (und solche, die sich dafür hielten) dezentralisierte Wunderwelten. Bitcoin stieg und fiel wie ein Fahrstuhl, ICOs schossen wie Pilze aus dem digitalen Boden. 2021 erreichte der NFT-Wahnsinn den Gipfel: Ein digitales Kunstwerk des Künstlers Beeple wurde für unglaubliche 69 Millionen Dollar versteigert – und das halbe Internet fragte sich, ob man das Bild nun wenigstens als Bildschirmhintergrund verwenden darf.

Sammelbildchen auf der Blockchain, ob Affen oder Pixelpunker, wurden zu Spekulationsobjekten. Ja, jemand zahlte tatsächlich sechsstellige Beträge für ein einziges CryptoKitty – ein virtuelles Kätzchenbild7. Der Blockchain-Bazillus infizierte viele: Daniel war Feuer und Flamme und verwandelte sich vom Träumer zum Krypto-Missionar, während Stefan skeptisch jeden neuen Coin auf ihren Code prüfte und nur mit dem Kopf schüttelte.

Aber wie jeder Hype flaute auch dieser ab. Spätestens 2022, als der NFT-Markt implodierte und so mancher stolze Besitzer eines „Bored Ape“-Bildchens feststellen musste, dass sein Affe plötzlich bananenwert war, stellte sich Ernüchterung ein. Die Nerd-Welt zuckte mit den Achseln: wieder was gelernt, weiter geht’s.

Und nun stehen wir in der Gegenwart, konfrontiert mit dem möglicherweise ultimativen Endgegner: der Künstlichen Intelligenz. Schon 2016 hat AlphaGo die Go-Legende Lee Sedol besiegt und damit einen Schock in der Nerd-Welt ausgelöst. Go, dieses jahrtausendealte Spiel, galt als letzte Bastion menschlicher Intuition – und dann kam eine KI und fegte den Meister vom Brett. Das war kein einfacher Computertrick mehr wie bei Schach in den 90ern, das war echte KI-Magie. Doch es sollte nur ein Vorbote sein.

In den 2020ern erlebten wir eine wahre KI-Explosion. Systeme wie GPT-4 erreichen ein Niveau, bei dem man sich unwillkürlich fragt, wer hier der Nerd ist – der Mensch am Rechner oder die Maschine im Rechner? KI-Assistenten schreiben Code, verfassen Essays und malen Bilder von Katzen als Astronauten, während man ihnen nur ein paar Stichworte hinwirft. Das ist gleichermaßen faszinierend und beängstigend. Die Nerdkultur ringt mit einer Kernfrage: KönnenMaschinen Menschen ersetzen? Was wird aus dem Programmierer-Nerd als Heldenfigur, wenn ein Teil seiner Denkarbeit von einer KI erledigt wird? Ist er entlastet – kann er sich auf Größeres konzentrieren – oder entwertet es seine mühsam aufgebauten Fähigkeiten? Eine klare Antwort darauf hat niemand. Einige Nerds begrüßen die KI begeistert als nächstes Level-Up, andere fühlen sich überrollt – und selbst in unserem Nerdquartett gehen die Meinungen auseinander. Stefan wittert neugierig das Potenzial und testet fleißig neue KI-Tools, Jan brummt etwas von „Skynet lässt grüßen“ und zieht vorsichtshalber ein Backup aller Daten, Daniel jubiliert über GPT-4 als neuen Mitstreiter (bis er merkt, dass die KI auch Bugs mitliefern kann) und Sandra bastelt währenddessen sarkastische Memes über die „KI-Invasion“ (Humor ist eben die beste Coping-Strategie).

Das Bild vom Nerd als Widerständler oder als Mainstream-Player verschwimmt hier endgültig. Einerseits sind Nerds längst Teil des Mainstreams – man denke an Tech-Milliardäre oder daran, dass mittlerweile die halbe Menschheit von ihren Errungenschaften abhängt. Andererseits spüren sie jetzt wieder dieses alte rebellische Kribbeln: Wenn die KI kommt und alle mit ihr schwimmen, möchten echte Nerds vielleicht dagegenhalten – oder wenigstens die Entwicklung kritisch beäugen. In Hacker-Foren wird hitzig diskutiert, ob man ChatGPT als praktisches Werkzeug sehen soll oder als Bedrohung für die eigene Kreativität. Die Meinungen gehen so weit auseinander wie einst bei Star Trek: Discovery.

Satirische Fußboten:

Freie Übersetzung aus dem Buch der Nerd-Genesis. ↩

Der MITS Altair 8800 erschien 1975 in Popular Electronics, oft als Start der Homecomputer-Ära gesehen. ↩

Cheat-Code für alle Schlüssel und Waffen in Doom – für Uneingeweihte pure Magie. ↩

Früher wurden Netzwerke teils über Koaxialkabel (BNC) verkabelt, die an beiden Enden einen Abschlusswiderstand brauchten. Wer das vergisst, erntet kein Mitleid, sondern Latenz-Spikes und Hohn. ↩

Godwin’s Law lässt grüßen: Mit zunehmender Länge einer Online-Diskussion steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Nazi-Vergleich gegen 1. ↩

Duke Nukem Forever: der berüchtigtste Vaporware-Titel. 14 Jahre Entwicklungszeit für ein mittelmäßiges Spiel – ein Rekord, den niemand knacken will. ↩

CryptoKitties: Ein NFT-Spiel, das 2017 das Ethereum-Netzwerk an seine Grenzen brachte, weil alle digitale Katzen züchten wollten. ↩

Geburt des Nerd Cinematic Universe (NCU)

Wenn ihr dachtet, die Filmnerds waren irre – wartet ab, bis ihr die Computernerds kennenlernt!

Willkommen im Nerd Cinematic Universe (NCU), dem vermutlich überflüssigsten, aber liebenswertesten aller fiktiven Universen. Ja, richtig gelesen: Cinematic Universe – denn warum sollte Hollywood allein das Monopol auf epische Crossover haben? Nachdem die legendären Filmnerds Uwe, Nadine, Mark und Sven uns bereits gezeigt haben, wie man mit Filmleidenschaft und ausreichend Popcorn eine ganze Videothek ins Wanken bringt, folgt nun der nächste Akt in unserem nerdigen Epos. Die alte Garde hat ihre Spuren hinterlassen (man munkelt, einer von ihnen habe einen heimlichen Gastauftritt auf Seite 42 – aber pssst, nicht weitersagen!), doch jetzt gehört die Bühne unseren neuen Helden.

Und was für Helden das sind! Stefan, der stille Genießer digitaler Tüfteleien, dessen Genialität meist leise im Hintergrund vor sich hin brütet und sich dann – wenn keiner damit rechnet – in einem Geistesblitz entlädt. Jan, getrieben von einem Kabelwahnsinn sondergleichen – man könnte schwören, er besitzt mehr USB-Kabel als die restliche Stadt zusammen. (WLAN ist für ihm vermutlich Teufelswerk – wo bliebe da der Spaß, wenn man kein Kabel entwirren kann?) Sandra, stets mit spitzer Zunge und einem Augenzwinkern bewaffnet, die jeden noch so nerdigen Moment mit bissigem Spott kommentiert und dabei die Jungs gleichzeitig irritiert und beeindruckt. Und Daniel, der Retro-Enthusiast mit einem ausgeprägten Fetisch für alles, was nach 8-Bit aussieht oder Disketten schluckt – er hält einen funktionsfähigen Commodore 64 in Ehren, als wäre es Excalibur persönlich. Zusammen bilden sie eine schräge Truppe, die bereit ist, Technik-Geschichte zu schreiben – oder zumindest ihr Wohnzimmer in ein chaotisches Nerd-Labor zu verwandeln.

Dieser Abschnitt markiert die Geburt des NCU – als ob ein Universum von verkabelten, sarkastischen, retro-liebenden Genies und Chaoten das Normalste der Welt wäre. Meta genug? Absolut. Hier verschwinden die Grenzen zwischen Realität und Geek-Fantasie in selbstironischer Weise: Wir wissen genau, wie absurd es klingt, ein „Nerd Cinematic Universe“ aufzubauen, und genau das macht den Spaß ja aus. (Als hätten wir aus den Filmnerds nicht schon gelernt, dass zu viel Nerd-Power auf engem Raum herrlich eskalieren kann!) Und doch können wir es nicht lassen, das Ganze noch eine Stufe weiter zu treiben – frei nach dem Motto: Mehr Nerds, mehr Chaos, mehr Spaß.

Also, liebe Leserinnen und Leser, anschnallen! Das Nerd-Universum wird größer, verrückter und vernetzter. Wenn ihr dachtet, die Filmnerds hätten euch an die Grenzen des Wahnsinns geführt, dann haltet euren Schraubenzieher (äh, ich meine natürlich „-dreher“. Tut mir leid, Thomas) fest – die Computernerds legen jetzt erst richtig los. Dies ist der Moment, in dem unser Nerd Cinematic Universe offiziell das Licht der Welt erblickt. Und glaubt uns: Das wird ein Spektakel, auf das selbst Uwe und seine Filmnerd-Crew mit einem anerkennenden Nicken aus der Ferne blicken. Jetzt kann das Abenteuer wirklich beginnen...

Die Geburt der Nerds (1970er – frühe 1980er)

Stefans frühe Kindheit und die ersten Schritte in die Welt der Technik

Stefan wurde im Jahr 1970 geboren – und fand sich bereits im zarten Alter von fünf Jahren emotional auf einem fremden Planeten wieder. Während andere Kinder ausgelassen im Sandkasten Burgen bauten oder Fangen spielten, betrachtete er die Welt mit staunenden, aber oft überforderten Augen. Die normalen Dinge des Lebens – lautes Gelächter auf dem Spielplatz, kunterbunte Kindergeburtstage mit Topfschlagen, das ungeschriebene Gesetz, dass man sich beim Verstecken auch wirklich versteckt, all das erschien ihm wie die rätselhaften Bräuche einer fremden Zivilisation. Emotional überfordert trifft es wohl am besten: Schon der Kindergarten fühlte sich für Stefan an wie ein wilder Dschungel voller unlogischer Regeln und chaotischer Rituale.

Bereits als Kleinkind suchte Stefan nach Inseln der Logik in diesem Ozean aus Unberechenbarkeit. Wo andere sich an Kuscheltieren festklammerten, hielt Stefan sich an Gegenstände mit Knöpfen und Kabeln. Ein altes Transistorradio wurde zu seinem treuen Begleiter – nicht weil Musik daraus dudelte, sondern weil es so wunderbar nach Technik roch, warm surrte und geheimnisvoll knackte, wenn man daran herumdrehte. Stefan saß stundenlang da und drehte vorsichtig an den Reglern, als würde er versuchen, eine Nachricht aus dem All zu empfangen. Seine Eltern beobachteten dieses Verhalten mit einem Mix aus stillem Stolz (immerhin konnte ihr Sprössling schon mit vier Jahren das Alphabet rückwärts aufsagen) und leiser Sorge, weil er so gar kein Interesse an den anderen Kindern zeigte. Während die Erzieherinnen im Kindergarten rätselten, warum der Junge lieber allein in der Bauecke an auseinander geschraubten Spielzeugautos bastelte, als mit den anderen „Dreißig Kleine Zappelmänner“ zu singen, war für ihn die Sache klar: Die Welt der Dinge war beruhigend und verständlich, im Gegensatz zur Welt der Menschen.

1975, im Alter von fünf Jahren, machte Stefan dann eine Entdeckung, die seine Bahn in Richtung Technik endgültig festlegte: Eine Pong-Konsole fand den Weg in den elterlichen Haushalt. Genauer gesagt schleppte sein Vater eines Abends stolz ein Gerät an, das laut Werbung die ganze Familie begeistern sollte, ein klobiges gelb-braunes Kästchen mit zwei Drehknöpfen, das man an den Fernseher anschloss.

Stefan wusste nicht recht, was ihn erwartete, als sein Vater die Konsole an den einzigen Fernseher im Wohnzimmer anschloss (ein schwerer Holzrahmen-Fernseher, der beim Einschalten klackte) und den Kanal suchte. Doch dann flackerte es auf dem Bildschirm: Zwei weiße Balken und ein kleiner quadratischer Punkt dazwischen – das virtuelle Tennis-Match begann! Für Stefans Eltern war es anfangs ein netter Partygag für die Erwachsenen, aber für Stefan war es pure Magie. Er drehte vorsichtig an dem Regler und – wow – der weiße Balken gehorchte seiner Handbewegung.

Er konnte etwas auf dem Fernseher steuern! Dieses Gefühl, Herr über einen Punkt aus Licht zu sein, versetzte ihn in helle Aufregung. Stunde um Stunde saß er fortan vor dem Flimmerkasten und übte sich in Pong, bis seine Mutter ihn irgendwann ins Bett scheuchen musste. Bald spielte keiner seiner Eltern mehr mit (gegen einen Fünfjährigen dauernd zu verlieren war dann doch schlecht fürs Ego), also trainierte Stefan allein: Mensch gegen Maschine – wobei er begeistert so tat, als sei die simple Pong-KI ein ebenbürtiger Gegner aus Silicon Valley. Dass die Grafik kaum mehr als zwei Striche und ein Pixel-Ball war, störte ihn nicht im Geringsten. In Stefans Vorstellung war das ein intergalaktisches Duell: der erste Schritt in eine größere Welt, in der er der Pilot war und der Fernseher sein Sternenschiff.

Außenseiter in der Grundschule: Pausenhof der 1970er

Mit der Einschulung 1976 wurde der Kontrast zwischen Stefan und der „normalen“ Welt noch deutlicher. In der Grundschule prallten seine eigene Logik und die kindliche Gruppenrealität täglich aufeinander wie zwei inkompatible Betriebssysteme. Gleich am ersten Schultag starrte Stefan mehr auf die Neonröhren an der Decke und das feinsäuberlich aufgereihte Kreide-Setup auf dem Lehrertisch als auf die Aufregung der Mitschüler mit ihren neuen Schultüten. Während die anderen Kinder stolz ihre Bleistifte mit Duftradierern tauschten und wild darauf los kritzelten, sortierte Stefan seine Stifte erst einmal nach Länge und Härtegrad, was ihm seltsame Blicke einbrachte.

Schon bald merkten seine Lehrer, dass mit diesem schmächtigen Jungen in der hintersten Reihe etwas „anders“ war. Frau Böttcher, die Klassenlehrerin der 2a, beobachtete eines Tages, wie Stefan während des Rechenunterrichts gelangweilt aus dem Fenster starrte – bis sie eine schwierige Frage stellte, die die ganze Klasse ins Grübeln brachte. „Wieviele Flächen hat ein Dodekaeder?“ wollte sie halb im Scherz wissen, nachdem die Geometrieaufgaben der zweiten Klasse für Stefan offensichtlich zu einfach waren. Ohne zu zögern ploppte die Antwort aus Stefan heraus: „Zwölf, Frau Böttcher.“ Die Lehrerin stockte, die Klassenkameraden glotzten – woher wusste er so etwas? Stefan zuckte nur die Achseln. Er hatte es halt mal gelesen, in einem seiner heiß geliebten Bücher über Mathematik, die er heimlich in der Schulbibliothek verschlang. Statt Anerkennung erntete er jedoch nur Stirnrunzeln und ein paar hämische Kicherer von den anderen. Fortan galt er als Klugscheißer – ein Etikett, das er weder wollte noch verstand.

Die späten 1970er auf dem Pausenhof waren für Stefan ein tägliches Minenfeld. Da war zum einen Harry, der größte und lauteste Junge der Klasse (und selbsternannter König des Pausenhofs), der es sich zur persönlichen Aufgabe machte, Stefan regelmäßig zu piesacken. Harry war ein Kind jener Zeit: Er trug immer ein BVB-Trikot mit der Nummer 9 und hatte scheinbar nur drei Gesprächsthemen – Fußball, Fußball und nochmal Fußball. Stefan hingegen konnte mit dem runden Leder ungefähr so viel anfangen wie mit den Hieroglyphen von Marsmenschen. Während die anderen Jungs in der großen Pause auf dem Asphalt kickten, stand Stefan lieber abseits und zeichnete in ein Notizheft komplizierte Labyrinthe oder skizzierte kleine Raumschiffe. Genau das machte ihn zur idealen Zielscheibe für Harrys Spott.

„Na, malst du wieder Ufos, du Space-Trottel?“

rief Harry eines Tages quer über den Hof, als er Stefan auf der Bank erwischte, vertieft in eine selbst ausgedachte Planetenlandschaft. Einige Kinder lachten, andere schauten verlegen weg. Stefan spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht schoss. Nicht vor Scham – sondern vor Unverständnis und Ärger. Warum war es lustig, dass er Raumschiffe zeichnete? War es etwa nicht viel seltsamer, einem Ball hinterherzurennen, der doch ohnehin immer wieder wegrollte? In Stefans Kopf formierte sich eine messerscharfe – wenngleich etwas oberlehrerhafte – Antwort:

„Harry, im Gegensatz zu dir beschäftige ich mich mit der Zukunft.“

Doch die Worte blieben ihm im Hals stecken, als Harry und seine Kumpanen schon näher kamen.