Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Das niedere Bild

- Sprache: Deutsch

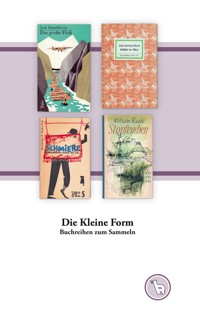

Unter Grafikern, Buchherstellern und Bibliophilen genießt die Kleine Form besondere Wertschätzung. Gemeint sind damit Bücher im handlichen Kleinformat, ursprünglich festgebundene Büchlein literarischen oder sachbezogenen Inhalts, dann aber auch gelumbeckte Taschenbücher und Hefte. Vorgestellt werden einige subjektiv ausgewählte kleine Buchreihen und Heftfolgen, die aufgrund ihres popularästhetischen Erscheinungsbildes zum Sammeln angeregt haben. Ihre Zeit war das 20. Jahrhundert. Die Palette reicht von der Insel-Bücherei und den rororo-Leinenrücken als Ikonen der Sammelleidenschaft bis zu Jugendreihen der Nachkriegszeit in der DDR.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 113

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Einführung

Ikonen

Die Insel-Bücherei – ein Abschied

Die rororo-Leinenrücken von Gröning/Pferdmenges

Longseller

„Studentenfutter“? – rowohlts monographien

Kind- und Jugendgemäßes

Die Kleine Jugendreihe des Verlags Kultur und Fortschritt

Meissners Jugendbücher

Knabes Jugendbücher (Notiz)

Die Trio-Jugendtaschenbücher und Heinz Stieger

Volksbücher-Variationen

Die Kleine Büchereivon Langen Müller

Deutsche Volksbibliothek – Aufbau-Verlag

Salzers Volksbücher

Der Aufwärts-Kriminalroman

DIE – Delikte Indizien Ermittlungen

Gelegenheits- und Versuchsreihen

Geschichtsnahe Erholung

Die Kleine westfälische Bibliothek und Horst Wasgindt

Schack, Verlag: Archive des Alltags

Die Schmiereund Rudolf Rolfs

Christliche Angebote

Das christliche Denkmal (Notiz)

Die Stuttgarter Bibelhefte und Robert Eberwein

Einführung

Das vorliegende Büchlein ist der Sammelleidenschaft entsprungen in Verbindung mit kulturkundlicher Neugier und einem popularästhetischen Interesse. Im Mittelpunkt stehen kleine Buchreihen und Heftfolgen, die als solche nicht nur ein (jeweils vollkommen unterschiedliches) inhaltliches Konzept aufweisen, sondern auch ein bestimmtes gestalterisches Gesicht zeigen.

Vorgestellt werden einige Reihen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern vornehmlich aufgrund äußerer Merkmale das Interesse des Sammlers und Bearbeiters geweckt haben. Die Auswahl stellt eine subjektive Zusammenstellung von Beispielen dar, zu der es zahlreiche Alternativen gäbe (wenn man von der Insel-Bücherei und den rororo-Bändchen absieht, die in eigentlich jeder Auswahl enthalten sein müssten).

Insgesamt ist die hier getroffene Auswahl also willkürlich. Ihre Kriterien sind stichwortartig beschreibbar als persönliches Schönheitsempfinden, allgemeine Sammellust und der – wiederum persönliche – Geldbeutel eines geborenen Lippers. Bei den Beschreibungen, die recht verschiedenartig ausfallen, wird weder eine Allgemeingültigkeit noch so etwas wie eine wissenschaftliche Bedeutsamkeit angestrebt. Sie sollen schlicht dazu animieren, die Erinnerung an und den Wert von „kleinen Büchern und Heften der Vergangenheit mit seriellem Charakter“ auch im digitalen Zeitalter und jenen, die noch folgen mögen, hoch zu halten. Dieser Wunsch möchte auch als Bitte an das Bibliothekswesen verstanden werden.

Die Kleine Form

Die Kleine Form im engeren Sinne meint festgebundene Büchlein freien, das heißt nicht vordefinierten Inhalts im Kleinformat – klassische Beispiele bilden Vorläuferreihen des 19. Jahrhunderts und dann die Insel-Bücherei und deren Nachahmer. Alles Übrige sind Variationen und Grenzertastungen, sowohl in formaler als auch in ästhetischer und natürlich inhaltlicher sowie literarischer Hinsicht, vom kleinen Sachbuch über das Erzählbändchen oder gar Gedichtbüchlein bis zur Heftfolge im Kleinstformat wie den Münchner Lesebogen oder den etwas später nachfolgenden Lux-Lesebogen.

Ausschlaggebend ist das subjektive Gefallen in einer oder gar mehrerlei Hinsicht, nicht die drucktechnische oder buchbinderische Ausstattung. Im Falle von Reclams Universal-Bibliothek ist es über 150 Jahre hinweg freilich mehr um die Nützlichkeit für die literarische Bildung als um ästhetische Kriterien gegangen, bei der Cotta‘schen Bibliothek der Weltliteratur zusätzlich um repräsentative Funktionen.

Die Kleine Form nennen Grafikdesigner und Buchkünstler das kleine Buchformat, das allerdings landläufig pauschal als Taschenbuch oder Pocket bezeichnet wird. Es verfügt über eigene Voraussetzungen und Bedingungen nicht nur ästhetischer und verlegerischwirtschaftlicher, sondern auch rezeptionsbezogener Art. Kleine und nicht unbedingt fest gebundene Bücher genießen seit langem den Ruf, „wohlfeil“ zu sein als mobil verfügbare Lektüre – bis hin zur „Frontbücherei“ des Zweiten Weltkriegs.

Die Grundidee der Buchreihe, einer Folge von erkennbar zusammengehörigen und deshalb nicht selten durchnummerierten Verlagsausgaben, eignet sich denn auch ganz besonders für kleine Bücher. Wer eines besitzt und ein weiteres, dazu passendes entdeckt, kann rasch den Wunsch nach Zuerwerb entwickeln – wenn er oder sie über ein auch nur leicht ausgeprägtes Buchsammler-Gen verfügt. Mit diesem Wunsch, der leicht in einen Vollständigkeitsdrang einmündet, haben zahlreiche kleine Buchreihen gerechnet (in übertragener und wörtlicher Bedeutung) und immer wieder neue Projekte auf dem Buchmarkt zu lancieren versucht, nach Möglichkeit sogar im festen „Abonnement“ verankert.

Die Geschichte der Kleinen Form in der Buchproduktion der Neuzeit insgesamt gilt als gut erforscht. Reclam, Insel und Rowohlt stellen, fast symbolartig, Kernwörter dar, mit denen das Gesamtgebiet der Kleinen Reihen mit vornehmlich literarischen Stoffen treffend umrissen werden kann. Dennoch gibt es zwischen den – zuerst einmal formal bestimmten – Einzelgenres zahlreiche Nischen, Übergänge und Verbindungen, deren Bedeutung für die Gesamtentwicklung noch längst nicht in ausreichendem Maße ausgeleuchtet worden ist. Zu den frühen, mehr oder weniger ambitionierten Beispielen zählen hier etwa die gebundenen Zweifäuster-Drucke oder Schaffsteins Blaue und Grüne Bändchen in gestalterisch ebenfalls einheitlicher Heftform aus den 1920er Jahren.

Die Kleine Reihe

In gewisser Weise ein Musterbeispiel hat die Büchergilde Gutenberg um das Jahr 2000 herum herausgebracht, indem sie in überlegter, in jeder Hinsicht durchstrukturierter Form ein Bücherpaket aus elf Bänden der bereits bestehenden Programmlinie Die Kleine Reihe in einem Schuber zusammenfasste. Seit 1982 waren unter diesem Titel kleinformatige Bücher in Serie erschienen, nach der Verlagswerbung „mit anspruchsvollen literarischen Texten, Essays, Kurzprosa und Gedichten in handlichem Format“.

Lizenzierte Erzählungen unterschiedlicher Herkunft wurden vom Heidesheimer Grafikbüro Thomas & Thomas Design unter einheitlichen Textvorgaben zu vielgestaltigen Buchumschlägen verarbeitet, die dennoch ein zwar maximal flexibles, aber doch deutlich durchscheinendes Konzept verraten. Wenn zu den Bänden dieses Schubers eine Beurteilung als opportun betrachtet würde, könnte sie nur lauten: eine kleine Meisterleistung von moderner buchbezogener Gebrauchskunst für das Sammlermetier.

Die Texte von Hesse über Lenz bis Genazino und Delius oder von Halldor Laxness über Charles Simmons bis Yasmina Reza boten ernsthafte Prosa unterhalb der Ebene umfänglicher Romane, aber auch jenseits der Unterhaltungswelt leichtfließender (Kurz-)Erzählungen. Auf eine phantasiereiche und zugleich individuelle Weise passten sich die Buchumschläge den geschilderten Genres und Milieus an, nicht ohne eigene, erlebnisbezogen zusätzlich animierende visuelle Akzente zu setzen.

Die Kleine Reihe der Büchergilde traf in einer geradezu strategisch angelegten, modernen Weise das Zentrum dessen, was mit der kleinen seriellen Buchform mitsamt Sammelcharakter gemeint sein mag. Die Unternehmung darf in der größeren Überschau (auch) als Weiterentwicklung der Neuen Arche Bücherei gelten, deren 18 erschienene Bändchen einige Jahrzehnte zuvor von Max Bartholl in einer ähnlichen Weise durchgestaltet worden sind.

Zuerst einmal geht es bei den meisten kleinen Buchreihen um literarische oder künstlerische Zusammengehörigkeiten, also um den Inhalt. Um den Reihencharakter aber auch äußerlich rasch erkennbar zu machen und den Sammeleifer auf möglichst attraktive Weise anzustacheln, verfügen alle kleinen Buchreihen um ein Design mit Wiedererkennungseffekt. Höchst unterschiedlich konnten im 20. Jahrhundert, dem „Jahrhundert des massenhaften und zugleich schönen Buches“, die Konzepte für ein solches Reihendesign ausfallen, und sehr weit ausdifferenziert waren die Stile und Methoden der beauftragten Buchkünstler, Illustratoren und Designer.

Genutzt wurden Farben, Schriften, Bilder und grafische Elemente, um ambitionierte Gebrauchskunst zu fertigen, zugleich aber auch den Wahrnehmungsgewohnheiten zu entsprechen und attraktiv zu wirken, um die jeweilige Reihe verkäuflich zu halten. Einige berühmte kleine Buchreihen wie die in riesiger Anzahl erschienenen Insel-Bücher oder die rororo-Bücher mit Leinenrücken gehören seit langem zu den beliebtesten einschlägigen Sammelobjekten überhaupt. Andere, inhaltlich und ästhetisch hochinteressante kleine Reihen sind seltener wie etwa die minimalistisch gestalteten Kleinen Bücher der Arche, und sehr viele, die in kleineren Auflagen erschienen, sind bisher ohne Beachtung geblieben.

Beim Definieren dessen, was als Kleine Reihe betrachtenswert ist, spielen formale Kriterien eine gewisse, wenngleich relativ locker zu sehende Rolle. Dazu zählt das Serielle, also die Zahl der herausgegebenen Titel, die nach oben offen ist und mindestens vier einzelne Druckschriften enthalten sollte. Ein weiteres und eher plump anmutendes Kriterium ist das Gewicht: Dicke und schwere Bücher wird man schwerlich als „kleine Reihe“ bezeichnen, wenn dies als ein fest definierter Begriff im Sinne eines terminus technicus verstanden werden soll und nicht als alltagssprachliche Bezeichnung für eine schlichte Aufreihung von relativ wenigen Büchern in einem Regal.

Bei der Formatgröße einer Reihe ist davon auszugehen, dass sie einheitlich angelegt (gewesen) ist. Reihen, deren Einzeltitel unterschiedliche Formate (und weitere variierende Eigenschaften) aufweisen, sind eher selten und nicht grundsätzlich auszuschließen. Der Wiedererkennungseffekt, der zu den allgemeinen Konstituenten einer Reihe gehört, ist bei Ihnen nicht oder kaum aufzufinden.

Auf der anderen Seite können Reihen, in denen unterschiedliche Formate und Ausstattungsvarianten vorkommen, zu den hochwertigsten ihrer Gattung zählen, weil sie die Individualität des Einzeltitels betonen, was in der Regel durch eine sorgsam reflektierte und umgesetzte, mehr oder weniger künstlerisch angelegte Gestaltung realisiert wird. Allerdings trifft dies für die Kleinen Reihen kaum zu, wenn man bei ihrer Bestimmung ein gewisses Buchformat voraussetzt, dessen Größe nicht überschritten wird. Hier bleibt es interessant, überindividuelle Einschätzungen heranzuziehen, bei welchem Format die Qualifizierung als Kleine Reihe aufhört. In der Tradition typografischer Sehweise könnte man hier auch antworten: wenn sich einspaltiger Satz aus Gründen der Lesbarkeit nicht mehr empfiehlt.

In einer direkten Verbindung damit steht die Ausstattung als Heft, Taschenbuch oder Buch. Hefte und Taschenbücher dürften qua definitionem „kleine Reihen“ bilden, sofern andere Voraussetzungen der seriellen Erscheinungsform erfüllt sind. Beim Buch bleibt wohl die Größe des Formats ausschlaggebend. So wird man etwa dünne Hefte in einheitlicher Ausstattung in einem DIN-A4-Format unter Umständen noch als Kleine Reihe ansprechen wegen ihres begrenzten Umfangs und ihrer „leichten“ Haptik bei überschaubarer Anzahl, wogegen Bücher in diesem Format wohl kaum so gelten dürfen. Letztlich sollten allzu wissenschaftliche definitorische Fragen (dem Sammler) als weniger wichtig erscheinen.

Kleine Sammlungen von kleinen Buchreihen können, zumal wenn man auch die Erscheinungsform in broschierten Heften hinzunimmt, Sammellust befriedigen und immer wieder neues Erkenntnisinteresse über Kontinuitäten und Neuerungen wecken. Den Hintergrund bildet die vielbeschriebene Welt der Bibliophilie, der stets ein elitärer Charakter innewohnte. Hier ist sie mit einem profanen bis trivialen Touch versehen, der das „niedere Bild“ der grafischen Gebrauchskunst und ihrer Erscheinungsformen im Verlauf des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt stellt. Angesichts der Frage, ob und wie es im 21. Jahrhundert noch Kleine Buchreihen geben wird, mag diese kleine Dokumentation auch als miniaturartiger Baustein auf dem Weg zu einem vorläufigen Resumée angesehen werden, obgleich es auch heutzutage immer wieder neue Versuche gibt, das Metier am Leben zu halten, etwa die Lyrikreihe Poesiealbum oder den Versuch, das „populäre Wissen“ doch noch in Papierform zu präsentieren, in der Reihe Reclam 100 Seiten.

Etwa 20 Reihen werden nachfolgend in unterschiedlicher Form textlich und bildlich vorgestellt, zumeist als vollständige Sammlungen, deren Kollektionierung in der Regel große Freude bereitet hat. Der also ziemlich disparate Kurztext-Reigen beginnt mit zwei persönlichen Sammlergeschichten.

Die Insel-Bücherei – ein Abschied

Die Perle der Kleinen Form dürfte wohl für alle Zeit die Insel-Bücherei bleiben. Ich habe sie bereits früh registriert, aber als etwas Fremdes ohne Habenwollen. In meiner Erinnerung waren die Insel-Bücher noch während meines Studiums eine bibliophile Angelegenheit für bürgerliche und nicht an Wissenschaft, sondern an Bildungsexklusivität interessierte Angehörige einer älteren Generation.

Als es dann bei mir los ging, im Verlauf des Jahres 1985, unterschieden sich die Begleiterscheinungen nicht von denjenigen aller anderen Sammlungen und Sammel-Leidenschaften: Die Begeisterung fraß sich in das alltägliche Bewusstsein, es entstand der berüchtigte Tunnel-Blick, und die Befindlichkeit changierte zwischen einer sich kindlich anfühlenden Freude an jedem neuen Stück und schlichter Raffgier.

Zuvor bereits hatte ich die Insel-Bücherei irgendwie nebenbei wahrgenommen mit ihrer Sammlerszene, die immer schon ein eigenes bibliophiles Genre unterhalb der großen Kostbarkeiten-Sammler oder auch eine „Vorschule der Bibliophilie“ dargestellt hat. Jetzt aber kam sie mir näher und auf eine Weise nah, die sich anfühlte, als würde sich mir eine neue Gefühlswelt erschließen. Nun, in einer anderen Lebensphase, ist die Liebe abgekühlt, und es steht an: gleichsam eine Trennung in beiderseitigem Einverständnis.

Zwischen 500 und 600 Exemplare sind es geworden im Verlauf von nahezu 30 Jahren. In den letzten Jahren hat sich der Bestand kaum noch verändert – einzelnen, wenigen Zugängen standen an Freundinnen und Freunde verschenkte Büchlein gegenüber, die bereits als Zeichen abklingender Hortungsstrukturiertheit zu spüren und zu deuten waren. Schon längere Zeit wurde das doppelt aufgebaute Bestandsverzeichnis eher schludrig ergänzt und bearbeitet. Es bestand aus der mobilen, auf Flohmärkten und Städtereisen in Form eines Vokabelheftes mitgeführten handschriftlichen Fehlliste sowie aus dem offiziellen, anhand der bibliografischen Literatur jeweils minutiös aktualisierten Nachweis wachsender Vollständigkeit.

Ein Profi-Sammler der Insel-Bücherei war ich nie und drohte ich auch nie zu werden. Als ich feststellte, dass viele Nummern doppelt oder sogar dreifach mit Titeln besetzt waren, fiel die Entscheidung rasch, nach Möglichkeit jeden Titel zu sammeln. Als sich mir die ganze Welt der Insel-Sammler erschloss mit der Jagd nach verschiedenen Auflagen, Überzugpapieren und editorischen Feinheiten, war ebenso rasch klar, dass diese Stufe an Intensität und Akribie (und Finanzaufwand) für mich nicht mehr erstrebenswert war. So blieb es sowohl hinsichtlich des Zeitaufwandes als auch im Hinblick auf das hinein gesteckte Kapital bei einem überschaubaren Rahmen.

Allerdings wurde dieses Konzept gleich zu Beginn einmal – ein einziges Mal – durchbrochen. Am 30. September 1985, als erst wenige, einzelne Insel-Bücher im Regal standen, sah ich in der Privatwohnung eines Trödlers, der sich später zum Antiquar entwickeln sollte, ein ganzes Regalbrett voller Insel-Bücher – ein für mich völlig neuer Anblick, der meinen Adrenalinspiegel nachhaltig veränderte. Ich ließ bettelnd nicht eher locker, bis ich das ganze Brett bzw. alle Bücher auf ihm zu einem – aus heutiger Sicht: sehr günstigen – Pauschalpreis gleich mitnehmen durfte. Es war ein wunderbares Erlebnis, dem seinerzeitigen Trödler hat es vielleicht sogar ein wenig weh getan.

Jedes Bändchen wurde in die Hand genommen, angeschaut, befühlt, durchgeblättert und bekam fein säuberlich seinen Besitzervermerk mit Datum. In dieser Zeit entstand im Übrigen auch der Wunsch nach einem eigenen Exlibris. Er wurde nie erfüllt, was aus heutiger Sicht ganz in Ordnung ist. Noch lange sind sämtliche Sammlungszugänge in entsprechender, vorsichtiger Weise mit dem Bleistift gekennzeichnet worden. Erst viel später wurde auch diese Handhabung laxer als Zeichen dafür, dass die Freude am einzelnen Buch wie auch am Kollektionieren nachgelassen hatte und die Sammlung unwichtiger geworden war.

So groß wie sie war, nahm die Sammlung aber inzwischen ein ganzes Billy-Regal ein, zumal auch diverse Ausgaben des Insel-Almanachs hinzugekommen waren, ebenfalls ursprünglich mit Vollständigkeitsanspruch erworben. Irgendwann war es nicht mehr nötig, alle Bändchen zugleich zu sehen: Bis dahin bildete dies eine konstitutive Komponente „meiner Insel-Sammlung“, die sich immer im Wohnzimmer befunden hat, nie im Arbeitszimmer. Nun wurden die Bände in Doppelreihe aufgestellt, was dazu führte, dass die jeweils hintere, unsichtbare Reihe praktisch vollkommen unberührt blieb, weil der Aufwand des Einfügens und Neuordnens einfach zu groß war. Aus der – nicht nur für mich – optisch sichtbaren Aufmerksamkeit