39,99 €

Mehr erfahren.

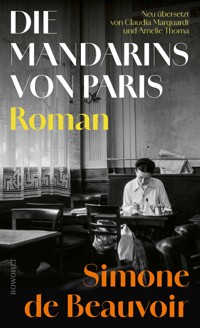

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vor 70 Jahren erschienen, ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt, jetzt in neuer Übersetzung und mit einem Nachwort von Nicole Seifert. Paris nach dem Ende der deutschen Besatzung. Die Mandarins, das sind die Caféhaus-Intellektuellen, die sich über Politik und Literatur die Köpfe heißreden. Und mittendrin Anne Dubreuilh, die feststellen muss, dass sie als Akademikerin bei den langen Abenden voller Zigarettenrauch und Alkoholdunst wohl mitreden darf, aber dennoch den schmerzhaften Riss spürt, der zwischen männlich und weiblich, zwischen öffentlich und privat verläuft. In ihrem preisgekrönten Roman, in dem man Boheme und Literaturmilieu der Rive Gauche wiederzuerkennen meint, skizziert de Beauvoir meisterhaft das Klima im Nachkriegsfrankreich. Die Neuordnung der Linken, die Zeit der großen politischen Umbrüche und vor allem des Feminismus in einer Zeit, in der patriarchale und nationalistische Tendenzen wieder erstarken: Die Aktualität dieses Romans ist kaum von der Hand zu weisen. «Ein bemerkenswertes Buch, ein Roman im großen Stil, couragiert gewissenhaft und auf mitreißende Weise ernsthaft.» Iris Murdoch, The Sunday Times «Bewegend und fesselnd.»The New York Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1331

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Simone de Beauvoir

Die Mandarins von Paris

Roman

Mit einem Nachwort von Nicole Seifert

Über dieses Buch

«Das Porträt einer Zeit, das vom Politischen bis zum Persönlichen und Zwischenmenschlichen eine Welt des Umbruchs erzählt. Es ist das mitreißende und nachhallende Werk einer großen Erzählerin.» Aus dem Nachwort von Nicole Seifert

Paris nach dem Ende der deutschen Besatzung. Die Mandarins, das sind die Caféhaus-Intellektuellen, die sich über Politik und Literatur die Köpfe heißreden. Und mittendrin Anne Dubreuilh, die feststellen muss, dass sie als Akademikerin bei den langen Abenden voller Zigarettenrauch und Alkoholdunst wohl mitreden darf, aber dennoch den schmerzhaften Riss spürt, der zwischen männlich und weiblich, zwischen öffentlich und privat verläuft.

In ihrem mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Roman, in dem man Boheme und Literaturmilieu der Rive Gauche wiederzuerkennen meint, skizziert de Beauvoir meisterhaft das Klima im Nachkriegsfrankreich.

Die Neuordnung der Linken, die Zeit der großen politischen Umbrüche und vor allem des Feminismus in einer Zeit, in der patriarchale und nationalistische Tendenzen wieder erstarken: Die Aktualität dieses Romans ist kaum von der Hand zu weisen.

«Ein bemerkenswertes Buch, ein Roman im großen Stil, couragiert gewissenhaft und auf mitreißende Weise ernsthaft.» Iris Murdoch, The Sunday Times

«Bewegend und fesselnd.»The New York Times

Vita

Simone de Beauvoir, geboren 1908 in Paris. Besuch des katholischen Mädcheninstituts Cours Desir. Studium der französischen Philologie und Philosophie. De Beauvoir bestimmte maßgeblich den intellektuellen Diskurs ihrer Zeit und engagierte sich in der Frauenbewegung. 1949 erschien Das andere Geschlecht und wurde ein Welterfolg. 1954 erhielt sie für Die Mandarins von Paris den Prix Goncourt. Sie starb 1986 in Paris.

Amelie Thoma arbeitete als Lektorin, ehe sie die Übersetzerlaufbahn einschlug. Neben Leïla Slimanis Romanen und Essays übertrug sie u.a. Texte von Marc Levy, Joël Dicker und Françoise Sagan ins Deutsche.

Claudia Marquardt arbeitete lange Jahre als Verlagslektorin, ehe sie sich als Übersetzerin selbstständig machte. Sie übertrug u.a. Laetitia Colombani, Fred Vargas, Maria Pourchet, Frédéric Beigbeder und Dai Sijie ins Deutsche.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 1954 unter dem Titel «Les mandarins» bei Éditions Gallimard, Paris.

Die Übersetzerinnen danken dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung ihrer Arbeit am vorliegenden Text.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Copyright © 1955 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Les Mandarins» Copyright © 1954 by Éditions Gallimard, Paris

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Robert Doisneau/Getty Images

ISBN 978-3-644-01935-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Nelson Algren

Kapitel I

I

Henri blickte ein letztes Mal zum Himmel: ein schwarzer Kristall. Kaum vorstellbar, dass tausend Flugzeuge diese Stille zerhackten; dennoch überschlugen sich die Worte jubelnd in seinem Kopf: Offensive gestoppt, deutscher Zusammenbruch, ich werde fahren können. Am Quai bog er um die Ecke. Die Straßen würden nach Öl und Orangenblüten duften, Menschen würden auf den erleuchteten Terrassen laut durcheinanderreden, er würde zu Gitarrenmusik echten Kaffee trinken. Seine Augen, seine Hände, seine Haut waren ausgehungert: Wie lange hatten sie gefastet! Langsam ging er die eiskalte Treppe hinauf.

«Endlich!» Paule umarmte ihn, als wäre er nach langen Gefahren zu ihr zurückgekehrt. Über ihre Schulter betrachtete er den kitschigen Weihnachtsbaum, den die großen Spiegel endlos reflektierten. Der Tisch war beladen mit Tellern, Gläsern, Flaschen. Mistel- und Stechpalmenzweige häuften sich am Fuß einer Trittleiter. Er löste sich von ihr und warf seinen Trenchcoat aufs Sofa.

«Hast du Radio gehört? Es gibt gute Neuigkeiten.»

«Ach! Sag schon!» Sie hörte nie Radio, sie wollte die Nachrichten nur aus seinem Mund erfahren.

«Hast du nicht bemerkt, wie hell es heute Abend ist? Es heißt, tausend Flugzeuge wären von Rundstedt auf den Fersen.»

«Mein Gott! Dann werden sie also nicht wiederkommen.»

«Das stand nie infrage.»

Um ehrlich zu sein, hatte auch ihn dieser Gedanke gestreift.

Paule lächelte geheimnisvoll: «Ich hatte meine Vorkehrungen getroffen.»

«Welche Vorkehrungen?»

«Hinten im Keller gibt es einen Verschlag. Ich habe die Concierge gebeten, ihn auszuräumen, dort hättest du dich versteckt.»

«Du hättest nicht mit der Concierge darüber reden sollen, genau so schürt man Panik.»

Mit der linken Hand hielt sie die Enden ihrer Stola umklammert. Es sah aus, als wollte sie ihr Herz schützen.

«Sie hätten dich erschossen», sagte sie. «Jede Nacht höre ich sie: Sie klopfen, ich mache auf und sehe sie.»

Reglos, mit halb geschlossenen Augen, schien sie tatsächlich Stimmen zu hören.

«Das wird nicht passieren», entgegnete Henri unbeschwert.

Sie öffnete die Augen und ließ die Hände sinken.

«Ist der Krieg wirklich zu Ende?»

«Lange wird es nicht mehr dauern.» Henri stellte die Trittleiter unter den großen Balken, der quer unter der Decke verlief. «Soll ich dir helfen?»

«Die Dubreuilhs kommen, um mir zu helfen.»

«Wir können ja schon mal anfangen.»

Er nahm den Hammer. Paule legte eine Hand auf seinen Arm. «Willst du nicht arbeiten?»

«Nicht heute Abend.»

«Das sagst du jeden Abend. Inzwischen hast du seit über einem Jahr nichts geschrieben.»

«Keine Sorge, ich habe Lust zu schreiben.»

«Diese Zeitung nimmt dich zu sehr in Anspruch, schau doch, wie spät du heimkommst. Bestimmt hast du nichts gegessen. Hast du Hunger?»

«Im Moment nicht.»

«Bist du müde?»

«Kein bisschen.»

Unter diesem Blick, der ihn voll aufmerksamer Sorge verzehrte, fühlte er sich wie ein großer, zerbrechlicher und gefährlicher Schatz. Das war es, was ihn ermüdete. Er stieg auf die Leiter und begann, mit kleinen, behutsamen Schlägen einen Nagel einzutreiben: Das Haus war nicht mehr das jüngste.

«Ich kann dir sogar verraten, was ich schreiben will: Es wird ein heiterer Roman.»

«Was meinst du damit?», fragte sie besorgt.

«Genau das, was ich sage: Ich habe Lust, einen heiteren Roman zu schreiben.»

Es fehlte nicht viel, und er hätte sich diesen Roman gleich hier ausgedacht, es hätte ihm Spaß gemacht, laut zu überlegen, doch Paule sah ihn so eindringlich an, dass er schwieg.

«Reich mir den großen Mistelzweig.»

Vorsichtig hängte er den grünen, mit kleinen weißen Augen gespickten Ball auf, und Paule hielt ihm einen weiteren Nagel hin. Ja, der Krieg war zu Ende, zumindest für ihn. Heute Abend gab es wirklich etwas zu feiern, der Friede begann, alles begann wieder: Feste, Unterhaltung, Vergnügen, Reisen, vielleicht Glück, sicherlich Freiheit. Er befestigte die restlichen Lamettagirlanden, Mistel- und Stechpalmenzweige am Balken.

«Ist es gut so?», fragte er, während er von der Trittleiter stieg.

«Perfekt.» Sie ging zum Weihnachtsbaum, richtete eine der Kerzen auf. «Wenn keine Gefahr mehr besteht, fährst du dann nach Portugal?»

«Natürlich.»

«Während dieser Reise wirst du wieder nicht arbeiten.»

«Wohl kaum.»

Sie spielte zögernd mit einer der goldenen Kugeln, die an den Zweigen schaukelten, und er sagte die Worte, die sie hören wollte:

«Es tut mir leid, dass ich dich nicht mitnehmen kann.»

«Ich weiß ja, es ist nicht deine Schuld. Gräm dich nicht, ich habe immer weniger Lust, um die Welt zu fahren. Was bringt das schon?» Sie lächelte. «Ich werde auf dich warten, Warten ist nicht schlimm, solange man in Sicherheit ist.»

Henri hätte beinahe gelacht: Was bringt das schon? Was für eine Frage! Lissabon. Porto. Sintra. Coimbra. Diese schönen Namen! Er brauchte sie nicht einmal auszusprechen, um vor Freude einen Kloß im Hals zu spüren. Es genügte, sich zu sagen: Ich werde nicht mehr hier sein, ich werde woanders sein. Woanders: Dieses Wort war noch schöner als die schönsten Namen.

«Ziehst du dich nicht um?», fragte er.

«Ich gehe schon.»

Sie stieg die Treppe zum Mezzanin hinauf, und er ging zum Tisch. In Wahrheit hatte er Hunger, doch sobald er den kleinsten Appetit äußerte, verzerrten sich Paules Züge vor Sorge. Er legte ein Stück Pastete auf eine Scheibe Brot und biss hinein. Entschlossen sagte er sich: ‹Wenn ich aus Portugal wiederkomme, ziehe ich ins Hotel.› Es ist so angenehm, abends in ein Zimmer zurückzukehren, in dem einen niemand erwartet! Selbst zu der Zeit, als er in Paule verliebt war, hatte er darauf Wert gelegt, seine eigenen vier Wände zu haben. Nur dass Paule zwischen ’39 und ’40 jede Nacht tot auf seine entsetzlich entstellte Leiche niedersank. Wie hätte er ihr, als sie ihn endlich wiederhatte, irgendetwas abschlagen können? Außerdem war es so viel praktischer mit der Sperrstunde. «Du kannst jederzeit gehen», sagte sie. Er hatte es noch nicht gekonnt. Er nahm eine Flasche und drehte den Öffner in den quietschenden Korken. Innerhalb eines Monats würde Paule sich daran gewöhnen, ohne ihn auszukommen. Und wenn nicht, sei’s drum. Frankreich war kein Gefängnis mehr, die Grenzen wurden geöffnet, das Leben sollte kein Gefängnis mehr sein. Vier Jahre Entbehrungen, vier Jahre im Dienst der anderen: Das war viel, zu viel. Es war Zeit, sich ein bisschen um sich selbst zu kümmern. Und dafür musste er allein und frei sein. Es war nicht leicht, nach vier Jahren wieder zu sich zu finden; es gab da eine Menge Dinge, die er klären musste. Welche? Na ja, er wusste es selbst nicht so genau, aber dort, während er durch die nach Öl riechenden Straßen spazierte, würde er versuchen, Bilanz zu ziehen. Wieder schlug ihm das Herz höher: Der Himmel wäre blau, Wäsche würde vor den Fenstern flattern. Die Hände in den Hosentaschen, würde er sich als Tourist unter Menschen bewegen, die eine fremde Sprache sprachen und deren Sorgen ihn nichts angingen. Er würde einfach leben, sich lebendig fühlen. Vielleicht reichte das schon, um sich Klarheit zu verschaffen.

«Wie lieb von dir, du hast alle Flaschen entkorkt!» Paule kam mit kleinen, samtweichen Schritten die Treppe herunter.

«Violett hat es dir offenbar angetan», sagte er lächelnd.

«Du liebst doch Violett», sagte sie. Er liebte Violett seit zehn Jahren. Zehn Jahre sind eine lange Zeit. «Gefällt dir dieses Kleid nicht?»

«Oh, es ist sehr schön!», beteuerte er. «Ich dachte nur, dass es auch andere Farben gibt, die dir gut stehen würden, Grün zum Beispiel», warf er auf gut Glück hin.

«Grün? Meinst du, ich sollte Grün tragen?»

Sie hatte sich vor einen der Spiegel gestellt und betrachtete sich unschlüssig. Es war vollkommen nutzlos! Ganz gleich, ob in Grün oder Gelb, niemals würde sie ihm wieder so begehrenswert erscheinen wie vor zehn Jahren, als sie ihm mit nonchalanter Geste ihre langen violetten Handschuhe gereicht hatte. Er lächelte ihr zu. «Komm, lass uns tanzen.»

«Ja, lass uns tanzen», sagte sie mit so glühender Begeisterung, dass Henri erstarrte. Ihr gemeinsames Leben war im letzten Jahr dermaßen eintönig gewesen, dass selbst Paule es sattzuhaben schien. Doch Anfang September hatte sie sich plötzlich verändert; jetzt lag in jedem ihrer Worte, Küsse, Blicke ein leidenschaftliches Beben. Als er sie umarmte, schmiegte sie sich an ihn und flüsterte:

«Erinnerst du dich daran, wie wir das erste Mal miteinander getanzt haben?»

«Ja, in der Pagode, du meintest, ich würde miserabel tanzen.»

«Es war an dem Tag, als ich dir das Musée Grévin gezeigt habe. Du kanntest das Musée Grévin nicht, du kanntest nichts», sagte sie gerührt. Sie legte die Stirn an Henris Wange. «Ich sehe uns wieder vor mir.»

Auch er sah sich wieder. Sie waren auf einen Sockel inmitten des Spiegelsaals gestiegen, und überall um sie her in den Säulenwäldern hatten sie sich unendlich vervielfacht. «Sag mir, dass ich die schönste aller Frauen bin.» – «Du bist die schönste aller Frauen.» – «Und du wirst der berühmteste Mann der Welt sein.»

Er blickte zu einem der großen Spiegel: Sie beide umschlungen als endlose Repetition in einer Allee von Weihnachtsbäumen, und Paule strahlte ihn verzückt an. Begriff sie denn nicht, dass das nicht mehr dasselbe Paar war?

«Es hat geklopft», sagte Henri und eilte zur Tür. Es waren die Dubreuilhs, beladen mit Körben und Einkaufstaschen. Anne hielt einen Strauß Rosen im Arm, und Dubreuilh hatte sich dicke Büschel roter Chilischoten über die Schulter geworfen. Nadine folgte ihnen mit mürrischem Gesicht.

«Fröhliche Weihnachten!»

«Fröhliche Weihnachten!»

«Habt ihr die Neuigkeit schon gehört? Die Luftwaffe hat endlich zugeschlagen.»

«Ja, tausend Flugzeuge!»

«Denen haben sie’s gezeigt.»

«Das ist das Ende.»

Dubreuilh legte den Armvoll roter Früchte auf dem Sofa ab. «Hier, als Dekoration für Ihr kleines Bordell.»

«Danke», sagte Paule kühl. Es ärgerte sie, dass Dubreuilh diese Wohnung ihr Bordell nannte. Wegen all der Spiegel und roten Wandbehänge, meinte er. Er sah sich um. «Man muss sie an den Balken in der Mitte hängen, das ist hübscher als diese Misteln.»

«Ich liebe Misteln», entgegnete Paule entschieden.

«Misteln sind doch albern, so rund, altmodisch. Außerdem ist die Mistel ein Parasit.»

«Befestigen Sie die Chilischoten oben an der Treppe, an der Balustrade», schlug Anne vor.

«Hier wäre es viel besser», widersprach Dubreuilh.

«Ich lege Wert auf meine Misteln und meine Stechpalmen», sagte Paule.

«Schon gut, schon gut, es ist Ihre Wohnung.» Dubreuilh winkte Nadine zu sich. «Komm, hilf mir.»

Anne packte Rillette, Butter, Käse und Kuchen aus. «Die sind für den Punsch», sagte sie und stellte zwei Flaschen Rum auf den Tisch. Dann drückte sie Paule ein Päckchen in die Hand: «Bitte sehr, dein Geschenk, und das hier ist für Sie.» Sie reichte Henri eine tönerne Pfeife, eine Vogelklaue, die ein kleines Ei umschloss – exakt die Pfeife, die Louis fünfzehn Jahre zuvor geraucht hatte.

«Wunderbar, seit fünfzehn Jahren wünsche ich mir so eine Pfeife, wie haben Sie das erraten?»

«Sie haben es mir gesagt!»

«Ein Kilo Tee! Du rettest mir das Leben», rief Paule. «Und wie der duftet: echter Tee!»

Henri begann, Brotscheiben zu schneiden; Anne bestrich sie mit Butter und Paule mit Rillette, wobei sie besorgt Dubreuilh beobachtete, der mit kräftigen Hammerschlägen die Nägel eintrieb.

«Wissen Sie, was hier fehlt?», rief er Paule zu. «Ein großer Kristalllüster. Ich werde Ihnen einen besorgen.»

«Ich will aber keinen!»

Dubreuilh hängte die Chilischoten auf und kam die Treppe herunter.

«Nicht schlecht!», sagte er, nachdem er sein Werk prüfend betrachtet hatte. Er trat an den Tisch und öffnete ein Säckchen mit Gewürzen. Seit Jahren schon fabrizierte er bei jeder Gelegenheit diesen Punsch, dessen Rezept er aus Haiti mitgebracht hatte. An die Balustrade gelehnt, kaute Nadine auf einer Pfefferschote; mit ihren achtzehn Jahren und trotz ihrer Streifzüge durch amerikanische und französische Betten, schien sie noch immer in den Flegeljahren zu stecken.

«Iss nicht die ganze Dekoration auf», rief Dubreuilh ihr zu. Er leerte eine Flasche Rum in die Salatschüssel und wandte sich an Henri: «Vorgestern habe ich Samazelle getroffen, und ich bin sehr froh, denn er scheint gewillt zu sein, sich uns anzuschließen. Sind Sie morgen Abend frei?»

«Ich komme nicht vor elf aus der Redaktion.»

«Dann schauen Sie um elf Uhr vorbei», sagte Dubreuilh, «wir müssen einiges besprechen, und mir wäre sehr daran gelegen, Sie dabeizuhaben.»

Henri lächelte. «Ich wüsste nicht so recht, wozu.»

«Ich habe ihm gesagt, dass wir zusammenarbeiten, aber Ihre Anwesenheit wird mehr Gewicht haben.»

«Ich glaube nicht, dass das für einen wie Samazelle von Bedeutung ist. Er wird sicher wissen, dass ich kein Politiker bin.»

«Aber er denkt genau wie ich, dass man die Politik nicht mehr nur den Politikern überlassen darf», erwiderte Dubreuilh. «Kommen Sie dazu, wenigstens für einen Moment. Hinter Samazelle stehen interessante Leute, junge Typen, die brauchen wir.»

«Sie werden ja wohl nicht schon wieder von Politik anfangen!», schaltete sich Paule verärgert ein. «Heute ist Feiertag.»

«Na und?», sagte Dubreuilh. «Darf man an Feiertagen etwa nicht über interessante Dinge reden?»

«Aber warum wollen Sie Henri in diese Geschichte mit hineinziehen? Er schuftet so schon genug, und er hat Ihnen zwanzig Mal gesagt, dass ihn Politik langweilt.»

«Ich weiß, Sie halten mich für einen Wüstling, der versucht, seine kleinen Freunde auf Abwege zu führen», sagte Dubreuilh lächelnd. «Doch Politik ist kein Laster, meine Schöne, und auch kein Gesellschaftsspiel. Sollte in drei Jahren ein neuer Krieg ausbrechen, würden Sie sich als Erste darüber beklagen.»

«Das ist Schwarzmalerei! Wenn dieser Krieg erst endgültig zu Ende ist, wird niemand Lust haben, einen neuen zu beginnen.»

«Sie denken, es spielt eine Rolle, worauf die Leute Lust haben!»

Paule wollte etwas erwidern, aber Henri kam ihr zuvor: «Wirklich, ich habe beim besten Willen keine Zeit.»

«An Zeit mangelt es nie», sagte Dubreuilh.

Henri lachte. «Ihnen nicht, aber ich bin ein normaler Mensch. Ich kann weder zwanzig Stunden am Stück arbeiten noch einen Monat lang ohne Schlaf auskommen.»

«Ich doch auch nicht!», sagte Dubreuilh. «Ich bin selbst keine zwanzig mehr. Das erwartet niemand von Ihnen», fügte er hinzu, während er mit kritischer Miene den Punsch probierte.

Henri betrachtete ihn amüsiert: Ganz gleich, ob zwanzig oder achtzig, mit seinen riesigen lachenden Augen, die alles verschlangen, würde Dubreuilh immer jung wirken. Was für ein Besessener! Verglichen mit ihm war Henri oft versucht, sich selbst als zerstreut, faul, unbeständig zu verurteilen. Doch es hatte keinen Sinn, sich zu verbiegen. Mit zwanzig hatte er Dubreuilh so sehr bewundert, dass er gemeint hatte, ihn imitieren zu müssen. Das Ergebnis: Er war immerzu müde, stopfte sich mit Tabletten voll, versank in Stumpfsinn. Er musste sich einfach damit abfinden: Ohne Muße verlor er die Lust am Leben und zugleich am Schreiben, er wurde zur Maschine. Vier Jahre lang war er eine Maschine gewesen, jetzt wollte er vor allen Dingen wieder ein Mensch werden.

«Ich frage mich, was Ihnen meine Unerfahrenheit nützen sollte», sagte er.

«Sie hat auch ihre guten Seiten, die Unerfahrenheit», erwiderte Dubreuilh. Mit einem kleinen Lächeln fügte er hinzu: «Und mittlerweile haben Sie einen Namen, der für viele Leute Gewicht hat.» Sein Lächeln wurde breiter. «Samazelle war vor dem Krieg in sämtlichen Parteigruppen und Untergruppen zugange, doch nicht deswegen will ich ihn dabeihaben, sondern weil er ein Held der Résistance ist, sein Name zieht.»

Henri musste lachen. Nie wirkte Dubreuilh unschuldiger, als wenn er sich zynisch gab; Paule hatte recht, ihn der Schwarzmalerei zu beschuldigen: Wenn er wirklich an einen bevorstehenden dritten Weltkrieg glaubte, wäre er nicht so gut gelaunt. Tatsächlich sah er Handlungsmöglichkeiten, die sich auftaten, und er brannte darauf, sie auszuschöpfen. Henri war weniger enthusiastisch. Offenbar hatte er sich verändert seit ’39. Früher war er links gewesen, weil er die Bourgeoisie verabscheute, weil Ungerechtigkeit ihn empörte, weil er alle Menschen als seine Brüder betrachtete. Lauter schöne, großmütige Empfindungen, die ihn zu nichts verpflichteten. Inzwischen wusste er, dass er sich, wollte er sich wirklich von seiner Klasse distanzieren, mit Haut und Haar dafür einsetzen müsste. Malefilatre, Bourgoin, Picard hatte es am Rand des kleinen Wäldchens erwischt, doch er würde immer so an sie denken, als lebten sie noch. Er saß mit ihnen am Tisch vor einem Hasenpfeffer, sie tranken Weißwein und redeten über die Zukunft, ohne so recht daran zu glauben – vier einfache Soldaten, aber nach Kriegsende wären sie wieder ein Bourgeois, ein Bauer und zwei Metallarbeiter. In dem Moment hatte Henri begriffen, dass er in den Augen der drei anderen und in seinen eigenen ein mehr oder weniger schuldbewusster, aber williger Privilegierter wäre, dass er nicht mehr einer von ihnen wäre. Um ihr Freund zu bleiben, gab es nur eine Möglichkeit: weiter Dinge mit ihnen gemeinsam zu tun. Noch klarer war es ihm geworden, als er ’41 mit der Gruppe von Bois-Colombes zusammengearbeitet hatte. Anfangs war es nicht reibungslos gelaufen. Es ärgerte ihn, dass Flamand bei jeder Gelegenheit wiederholte: «Ich bin ein Arbeiter, verstehst du, ich denke wie ein Arbeiter.» Doch dank ihm hatte Henri etwas am eigenen Leib erfahren, was er zuvor nicht gekannt hatte und dessen Bedrohung ihm von nun an stets gegenwärtig sein würde: Hass. Er hatte ihn entschärft. In der gemeinsamen Aktion hatten sie ihn als ihren Kameraden anerkannt; doch wenn er sich je wieder in einen gleichgültigen Bourgeois verwandelte, würde der Hass erneut aufflammen, und zu Recht. Solange er nicht das Gegenteil bewies, war er für Hunderte Millionen Menschen ein Feind, ein Feind der Menschheit. Das wollte er um keinen Preis. Er würde es beweisen. Das Pech war nur, dass die Aktion ein anderes Gesicht bekommen hatte. Widerstand war eine Sache, Politik eine andere. Politik begeisterte Henri nicht im Geringsten. Und er wusste, was eine Bewegung wie die, die Dubreuilh ins Auge fasste, bedeutete: Komitees, Konferenzen, Kongresse, es wird geredet und geredet. Man muss endlos taktieren, sich einigen, faule Kompromisse hinnehmen; verlorene Zeit, grimmige Zugeständnisse, stumpfe Langeweile – es gab nichts, was ihn mehr abschreckte. Eine Zeitung zu leiten, das war eine Arbeit, die er liebte. Aber natürlich stand eins dem anderen nicht im Weg, ja, beides ergänzte sich sogar. Er konnte die Espoir unmöglich als Alibi vorschieben. Nein, Henri fand nicht, dass er das Recht hatte, sich zu drücken; er konnte nur versuchen, den Aufwand in Grenzen zu halten.

«Mein Name, meine Anwesenheit ab und zu, das kann ich Ihnen nicht verwehren», sagte er. «Aber viel mehr dürfen Sie nicht von mir verlangen.»

«Ich werde sicher mehr von Ihnen verlangen», erwiderte Dubreuilh.

«Jedenfalls nicht sofort. Bis zu meiner Abreise ersticke ich in Arbeit.»

Dubreuilh sah Henri an. «Dann steht Ihr Plan also noch?»

«Mehr denn je. In spätestens drei Wochen breche ich auf.»

Verärgert sagte Dubreuilh: «Das ist nicht Ihr Ernst.»

«Ach, was Sie nicht sagen!», warf Anne mit feinem Spott ein. «Wenn Sie Lust hätten, wegzufahren, würden Sie es tun und erklären, dies sei das einzig Vernünftige.»

«Aber ich habe keine Lust, das ist mein Vorteil», entgegnete Dubreuilh.

«Mir scheint ja, Reisen werden maßlos verklärt», bemerkte Paule. Lächelnd wandte sie sich an Anne: «Eine Rose, die du mir bringst, gibt mir mehr als die Gärten der Alhambra nach fünfzehn Stunden Zugfahrt.»

«Ach, so eine Reise kann aufregend sein», sagte Dubreuilh, «doch im Moment ist es sehr viel aufregender, hier zu sein.»

«Ich für meinen Teil habe so große Lust, woanders zu sein, dass ich notfalls zu Fuß mit getrockneten Erbsen in den Schuhen losziehen würde», erwiderte Henri.

«Und die Espoir lassen Sie einfach so einen Monat lang im Stich?»

«Luc wird bestens ohne mich klarkommen.»

Verwundert betrachtete Henri die drei. ‹Sie merken es nicht!› Immer dieselben Gesichter, dieselbe Umgebung, dieselben Probleme, je mehr sich ändert, desto mehr bleibt es sich gleich. Am Ende fühlt man sich lebendig begraben. Die Freundschaft, die großen historischen Gefühle, all das hatte er zu schätzen gewusst; doch jetzt verlangte es ihn nach etwas anderem. Dieses Verlangen war so heftig, dass es zwecklos war, es erklären zu wollen.

«Fröhliche Weihnachten!»

Die Tür ging auf: Vincent, Lambert, Sézenac, Chancel, die ganze Zeitungstruppe. Sie hatten Flaschen und Schallplatten dabei, ihre Wangen waren von der Kälte gerötet, sie grölten den Gassenhauer der Augusttage:

Adieu, die sehen wir nie wieder

Aus, vorbei, sie sind hinüber!

Henri lächelte ihnen fröhlich zu. Er fühlte sich ebenso jung wie sie, und zugleich hatte er den Eindruck, sie alle ein wenig erschaffen zu haben. Er stimmte in ihren Gesang mit ein. Plötzlich ging das Licht aus, der Punsch flammte auf, die Wunderkerzen knisterten, Lambert und Vincent übersäten Henri mit Funken. Paule zündete am Baum die kindischen Kerzen an.

«Fröhliche Weihnachten!»

Sie kamen zu zweit, in Grüppchen; sie lauschten Django Reinhardts Gitarre, tanzten, tranken, alle lachten. Henri umarmte Anne, und sie sagte gerührt: «Es ist genau wie am Tag vor der Landung der Alliierten, derselbe Ort, dieselben Leute!»

«Ja. Und jetzt ist es wirklich passiert.»

«Für uns ist es passiert», sagte sie.

Er wusste, woran sie dachte: In diesem Moment brannten belgische Dörfer, in Holland standen ganze Landstriche unter Wasser. Trotzdem hatten sie hier etwas zu feiern: das erste Weihnachten im Frieden. Es musste doch auch mal gefeiert werden, was nützten sonst die Siege? Ja, sie feierten. Er erkannte ihn wieder, den Geruch von Alkohol, Tabak und Reispuder, den Duft langer Nächte. Tausend regenbogenfarbene Wasserfontänen tanzten in seiner Erinnerung. Vor dem Krieg hatte es so viele Nächte gegeben: in den Cafés von Montparnasse, wo sie sich an Café Crème und Worten berauschten, in den Ateliers, die nach Ölfarbe rochen, in den kleinen Tanzlokalen, wo er Paule, die schönste aller Frauen, in seinen Armen hielt; und immer raunte in der Morgendämmerung mit ihrem stählernen Klang eine leicht überdrehte Stimme in ihm, dass das Buch, an dem er gerade schrieb, gut werden würde und dass es nichts Wichtigeres auf der Welt gab.

«Wissen Sie», sagte er, «ich habe beschlossen, einen heiteren Roman zu schreiben.»

«Sie?» Anne betrachtete ihn amüsiert. «Wann fangen Sie damit an?»

«Morgen.»

Ja, mit einem Mal konnte er es nicht mehr erwarten, wieder das zu werden, was er war, was er immer hatte sein wollen, ein Schriftsteller. Er erkannte auch diese fiebrige Freude wieder: Ich beginne ein neues Buch. Er würde von all diesen Dingen erzählen, die gerade zu neuem Leben erwachten: den Morgendämmerungen, den langen Nächten, den Reisen, der Fröhlichkeit.

«Sie scheinen heute bester Laune zu sein», sagte Anne.

«Allerdings. Ich habe das Gefühl, aus einem langen Tunnel aufzutauchen. Sie nicht?»

Sie zögerte. «Ich weiß nicht. Es gab doch auch gute Momente in diesem Tunnel.»

«Natürlich.»

Er lächelte sie an. Sie sah heute Abend hübsch aus, wie eine Romanfigur, fand er, in ihrem strengen Kostüm. Wäre sie nicht eine alte Freundin und Dubreuilhs Frau gewesen, er hätte ihr gerne ein klein wenig den Hof gemacht. Er tanzte mehrmals hintereinander mit ihr, dann forderte er Claudie de Belzunce auf, die sich hier, tief dekolletiert und mit Familienschmuck behängt, mit der intellektuellen Elite gemeinmachte. Er forderte Jeannette Cange auf, dann Lucie Lenoir. All diese Frauen kannte er zu gut. Doch es würde andere Feste geben, andere Frauen. Henri lächelte Preston zu, der leicht schwankend den Salon durchquerte. Er war der erste amerikanische Bekannte, den er im August wiedergetroffen hatte, und sie waren einander um den Hals gefallen.

«Ich wollte unbedingt mit Ihnen feiern!», sagte Preston.

«Dann lassen Sie uns feiern!»

Sie tranken, und Preston begann, wehmütig von den New Yorker Nächten zu erzählen. Er war ziemlich blau und stützte sich auf Henris Schulter. «Sie müssen nach New York gehen», sagte er in gebieterischem Ton. «Sie werden dort gut ankommen, das garantiere ich Ihnen.»

«Bestimmt gehe ich nach New York», versicherte Henri.

«Sobald Sie da sind, müssen Sie sich ein kleines Flugzeug chartern, das ist die beste Art, das Land zu erkunden.»

«Ich kann nicht fliegen.»

«Ach! Das ist einfacher als Autofahren.»

«Dann werde ich es lernen.»

Ja, Portugal war nur der Anfang, danach kämen Amerika, Mexiko, Brasilien und vielleicht die UdSSR, China – alles. Henri würde wieder Autos fahren, er würde Flugzeuge fliegen. Die graublaue Luft war voller Verheißungen, die Zukunft breitete sich unendlich weit vor ihm aus.

Plötzlich wurde es still. Überrascht sah Henri, dass Paule sich ans Klavier gesetzt hatte. Sie begann zu singen. Das war schon lange nicht mehr vorgekommen. Henri versuchte, unvoreingenommen zu lauschen. Nie war es ihm gelungen, die Qualität dieser Stimme wirklich einzuschätzen; sicher war es keine gewöhnliche Stimme. Ab und zu meinte man, das Echo einer Bronzeglocke in Samt gehüllt herauszuhören. Wieder einmal fragte er sich: ‹Warum hat sie eigentlich aufgehört?› Zuerst hatte er in ihrem Opfer einen überwältigenden Liebesbeweis gesehen; später hatte er sich gewundert, dass Paule jedweder Gelegenheit, ihr Glück zu versuchen, auswich, und sich gefragt, ob sie ihre Liebe nicht als Vorwand benutzte, um sich nicht beweisen zu müssen.

Beifall brandete auf; er klatschte mit den anderen, und Anne flüsterte: «Ihre Stimme ist immer noch genauso schön. Ich bin sicher, sie hätte Erfolg, wenn sie wieder auftreten würde.»

«Meinen Sie? Ist es dafür nicht ein bisschen spät?», fragte Henri.

«Wieso denn? Mit ein wenig Unterricht …» Anne betrachtete ihn zögernd. «Ich glaube, das würde ihr guttun. Sie sollten sie ermutigen.»

«Vielleicht.»

Er beobachtete Paule, die von Claudie de Belzunce lächelnd Komplimente entgegennahm. Natürlich, es würde ihr Leben verändern; die Untätigkeit bekam ihr nicht. ‹Und mir würde es vieles erleichtern!›, sagte er sich. Warum eigentlich nicht? Heute Abend schien alles möglich. Paule würde berühmt werden, sie würde sich mit Leidenschaft ihrer Karriere widmen, er wäre frei, würde herumreisen und hätte hier und da kurze, vergnügliche Affären. Warum nicht? Er trat zu Nadine, die neben dem Ofen stand und mit verdrossener Miene Kaugummi kaute.

«Warum tanzen Sie nicht?»

Sie zuckte mit den Schultern. «Mit wem denn?»

«Mit mir, wenn Sie wollen.»

Sie war nicht hübsch, sie ähnelte ihrem Vater, und es war irritierend, dieses schroffe Gesicht auf den Schultern eines jungen Mädchens zu sehen. Ihre Augen waren blau, wie Annes, aber so kalt, dass sie zugleich verbraucht und unreif wirkten; trotzdem waren unter dem wollenen Kleid die Taille biegsamer, die Brüste fester, als Henri gedacht hatte.

«Es ist das erste Mal, dass wir miteinander tanzen», sagte er.

«Ja.» Sie fügte hinzu: «Sie tanzen gut.»

«Wundert Sie das?»

«Ich stelle es fest. Keiner dieser Rotzbengel kann tanzen.»

«Sie hatten keine Gelegenheit, es zu lernen.»

«Ich weiß», sagte sie. «Wir hatten keine Gelegenheit zu gar nichts.»

Er lächelte sie an. Eine junge Frau, selbst wenn sie nicht schön ist, bleibt doch eine Frau. Er mochte ihren nüchternen Geruch nach Eau de Cologne und frischer Wäsche. Sie tanzte schlecht, aber das spielte keine Rolle, denn da waren diese jungen Stimmen, das Lachen, die Trompetenmelodie, der Geschmack des Punschs, die Tannen mit ihren Blütenflämmchen in den Tiefen der Spiegel, hinter den Vorhängen ein klarer, schwarzer Himmel. Dubreuilh führte gerade einen Zaubertrick vor: Er zerschnitt eine Zeitung und fügte sie mit einer Handbewegung wieder zusammen; Lambert und Vincent duellierten sich mit leeren Flaschen, Anne und Lachaume sangen Opernarien. Züge, Flugzeuge, Schiffe bewegten sich um die Welt, und man konnte einsteigen.

«Sie tanzen nicht schlecht», sagte er höflich.

«Ich tanze wie ein Kamel. Aber das ist mir egal, ich tanze sowieso nicht gern.» Sie betrachtete ihn misstrauisch. «Diese affigen Zazous mit ihrem Jazz, die Keller, die nach Rauch und Schweiß stinken, gefällt Ihnen das?»

«Hin und wieder.» Er fragte: «Was gefällt Ihnen denn?»

«Nichts.»

Ihr Ton war derart grimmig, dass er sie neugierig musterte. Er fragte sich, ob Lust oder Enttäuschung sie in so viele Arme getrieben hatte. Vielleicht schliff Erregung die harten Kanten ihres Gesichtes. Dubreuilhs Kopf auf einem Kissen, wie das wohl aussah?

«Wenn ich nur daran denke, dass Sie nach Portugal gehen. Sie sind vielleicht ein Glückspilz!», sagte sie beleidigt.

«Bald wird es wieder leichter sein zu reisen.»

«Bald! Sie meinen in ein oder zwei Jahren! Wie haben Sie das hinbekommen?»

«Die Abteilung für Auslandspropaganda hat mich um ein paar Vorträge gebeten.»

«Mich bittet natürlich niemand um Vorträge», murrte sie. «Werden Sie viele halten?»

«Fünf oder sechs.»

«Und Sie werden einen Monat unterwegs sein!»

«Irgendeinen Trost müssen die alten Leute schon haben», sagte er heiter.

«Und was hat man, wenn man jung ist?» Nadine stieß einen lauten Seufzer aus. «Wenn wenigstens irgendwas passieren würde.»

«Was denn?»

«Die ganze Zeit ist angeblich Revolution! Und nichts tut sich …»

«Im August hat sich doch einiges getan.»

«Im August hieß es, alles würde sich ändern, dabei ist es ganz genau wie vorher: Die, die am meisten arbeiten, haben immer noch am wenigsten zu beißen, und alle finden das weiterhin völlig in Ordnung.»

«Niemand hier findet das in Ordnung», widersprach Henri.

«Aber alle finden sich damit ab», gab Nadine gereizt zurück. «Es ist schon abscheulich genug, dass man seine Zeit mit Arbeit vergeuden muss, aber wenn man davon nicht mal satt wird, gehe ich lieber unter die Gangster.»

«Das sehe ich genauso, wir alle sehen das so», sagte Henri. «Warten Sie noch ein bisschen, Sie sind zu ungeduldig.»

Nadine unterbrach ihn: «Als ob sie mir das zu Hause nicht schon lang und breit erklärt hätten, dass man eben warten muss; ich pfeif auf solche Erklärungen. Mal im Ernst, niemand versucht doch irgendetwas.»

«Und Sie?», fragte Henri freundlich. «Versuchen Sie etwas?»

«Ich? Ich bin zu jung dafür, ich zähle überhaupt nicht.»

Henri lachte laut auf.

«Keine Sorge, das Alter kommt schon, und zwar recht schnell!»

«Schnell! Es dauert dreihundertfünfundsechzig Tage, bis ein Jahr rum ist!» Nadine senkte den Kopf und grübelte eine Weile schweigend vor sich hin, dann sah sie ihn plötzlich an. «Nehmen Sie mich mit.»

«Wohin?», fragte Henri.

«Nach Portugal.

Er lächelte. «Das erscheint mir nicht sehr realistisch.»

«Ein wenig würde schon reichen.» Da er nicht antwortete, beharrte sie: «Warum ist es nicht realistisch?»

«Zuerst einmal, weil man mir keinen Reiseauftrag für zwei geben wird.»

«Also wirklich! Sie kennen doch Gott und die Welt. Sagen Sie einfach, ich wäre Ihre Sekretärin.» Nadines Lippen lächelten, aber ihr Blick war glühend ernst.

«Wenn ich jemanden mitnehmen würde, dann Paule», erwiderte er ebenso ernst.

«Sie mag keine Reisen.»

«Aber sie würde mich gern begleiten.»

«Seit zehn Jahren sieht sie Sie jeden Tag, und daran wird sich nichts ändern. Einen Monat mehr oder weniger, was kann ihr das schon ausmachen?»

Wieder lächelte Henri. «Ich werde Ihnen Orangen mitbringen.»

Nadines Gesicht wurde hart, und Henri sah Dubreuilhs Furcht einflößende Miene vor sich. «Sie wissen, dass ich kein achtjähriges Kind mehr bin.»

«Ich weiß.»

«Nein, für Sie werde ich immer die kleine Göre bleiben, die dem Kamin Fußtritte verpasste.»

«Ganz und gar nicht. Das habe ich ja wohl bewiesen, indem ich Sie zum Tanzen aufgefordert habe.»

«Ach, auf einem Familienfest! Aber Sie würden mich nicht fragen, ob ich mit Ihnen ausgehen will.»

Er betrachtete sie voller Sympathie. Wenigstens eine, die sich eine Luftveränderung wünschte; sie wünschte sich eine Menge Dinge, andere Dinge. Armes Mädchen! Es stimmte ja, sie hatte noch so wenig erleben dürfen. Einmal mit dem Fahrrad um die Île-de-France war vermutlich die einzige Reise, die sie je unternommen hatte. Eine freudlose Jugend, und dann war dieser Junge gestorben. Sie schien sich schnell getröstet zu haben, aber es musste dennoch eine miese Erinnerung sein.

«Da täuschen Sie sich», sagte er. «Ich frage Sie hiermit.»

«Wirklich?» Nadines Augen leuchteten. Sie sah gleich viel netter aus, wenn sich ihre Miene etwas aufhellte.

«Am Samstagabend gehe ich nicht in die Redaktion, treffen wir uns um acht in der Bar Rouge.»

«Und was machen wir dann?»

«Das entscheiden Sie.»

«Ich wüsste nicht, was.»

«Mir wird schon etwas einfallen. Kommen Sie, trinken wir ein Glas.»

«Ich trinke nicht, aber ich esse gern noch ein Sandwich.»

Sie gingen zum Buffet, wo Lenoir und Julien sich gerade stritten. Das war chronisch. Jeder warf dem anderen vor, seine Jugend auf die falsche Weise verraten zu haben. Einst hatten sie, da ihnen die Extravaganz des Surrealismus zu moderat erschien, die «para-humane» Bewegung gegründet. Lenoir war Sanskrit-Lehrer geworden und schrieb hermetische Gedichte, Julien war Bibliothekar und hatte aufgehört zu schreiben, vielleicht, weil er nach verfrühten Erfolgen eine Reife im Mittelmaß fürchtete.

«Was denkst du darüber?», fragte Lenoir. «Muss man gegen Schriftsteller, die Kollaborateure waren, vorgehen, oder nicht?»

«Heute Abend denke ich nicht!», antwortete Henri fröhlich.

«Sie am Veröffentlichen zu hindern ist eine schlechte Taktik», sagte Julien. «Während ihr euch mit euren Pamphleten verausgaben würdet, hätten sie jede Menge Zeit, um in aller Ruhe gute Bücher zu schreiben.»

Eine Hand legte sich schwer auf Henris Schulter: Scriassine.

«Schau, was ich mitgebracht habe: Amerikanischen Whisky, ich konnte zwei Flaschen rüberschmuggeln. Das erste Pariser Weihnachtsfest ist ein guter Anlass, sie zu trinken.»

«Fantastisch!», sagte Henri. Er füllte ein Glas mit Bourbon und reichte es Nadine.

«Ich trinke nicht.»

Mit beleidigtem Gesicht wandte sie sich ab, und Henri führte das Glas an seine Lippen. Er hatte diesen Geschmack vollkommen vergessen. Um genau zu sein, hatte er früher eher Scotch getrunken, aber da er dessen Geschmack auch vergessen hatte, machte es keinen Unterschied.

«Wer will einen Schuss echten Whisky?»

Luc näherte sich schlurfend auf seinen großen, gichtigen Füßen, Lambert und Vincent folgten ihm. Sie füllten ihre Gläser.

«Ein guter Weinbrand ist mir lieber», sagte Vincent.

«Der ist nicht schlecht», sagte Lambert halbherzig und sah Scriassine fragend an. «Stimmt es, dass sie davon in Amerika zwölf am Tag trinken?»

«Sie, wer sie?», erwiderte Scriassine. «Es gibt einhundertfünfzig Millionen Amerikaner, und die gleichen nicht alle den Helden Hemingways.» Sein Ton war barsch, zu Jüngeren war er selten freundlich. Er wandte sich demonstrativ an Henri:

«Ich hatte gerade eine ernste Unterhaltung mit Dubreuilh, ich bin sehr beunruhigt.»

Er sah besorgt aus, wie immer. Man hätte meinen können, dass alles, was in seiner Nähe oder auch nicht in seiner Nähe geschah, ihn persönlich betraf. Henri hatte nicht die geringste Lust, an seinen Bedenken teilzuhaben. Widerstrebend fragte er:

«Warum denn?»

«Ich dachte, diese Bewegung, die er gerade gründet, hätte zum Ziel, der Kommunistischen Partei das Proletariat abspenstig zu machen, doch das scheint überhaupt nicht Dubreuilhs Plan zu sein», sagte Scriassine in düsterem Ton.

«Nein, ganz und gar nicht», bestätigte Henri.

Niedergeschlagen dachte er: ‹Genau solche Gespräche werde ich den lieben langen Tag ertragen müssen, wenn ich mich von Dubreuilh in die Sache hineinziehen lasse.› Wieder packte ihn von Kopf bis Fuß das Bedürfnis, woanders zu sein.

«Machst du da mit?», fragte Scriassine.

«Nur ein wenig. Politik ist nicht meine Stärke.»

«Dir ist anscheinend nicht klar, was Dubreuilh da ausheckt.» Scriassine sah Henri vorwurfsvoll an. «Er versammelt eine sogenannte unabhängige Linke, die aber bereit ist, mit den Kommunisten gemeinsame Sache zu machen.»

«Ich weiß. Und?»

«Na ja, damit spielt er ihnen in die Hände. Es gibt eine Menge Leute, die der Kommunismus abschreckt und denen er ihn näherbringen wird.»

«Sag mir nicht, dass du gegen ein gemeinsames Vorgehen bist. Das wäre ja noch schöner, wenn die Linke anfangen würde, sich zu spalten!»

«Eine den Kommunisten unterworfene Linke! Das ist Augenwischerei», sagte Scriassine. «Wenn ihr davon überzeugt seid, euch ihnen anzuschließen, dann tretet in die Kommunistische Partei ein, das ist aufrichtiger.»

«Kommt nicht infrage. In etlichen Punkten sind wir nicht einer Meinung», entgegnete Henri.

Scriassine zuckte mit den Schultern. «Also werden euch die Stalinisten in drei Monaten als Sozialverräter bezichtigen.»

«Das wird man sehen», sagte Henri.

Er hätte die Diskussion gern beendet, doch Scriassine durchbohrte ihn mit seinem Blick. «Man hat mir gesagt, die Espoir hätte viele Leser in der Arbeiterklasse. Stimmt das?»

«Ja, das stimmt.»

«Dann leitest du die einzige nichtkommunistische Zeitung, die das Proletariat erreicht! Bist du dir deiner Verantwortung bewusst?»

«Durchaus.»

«Wenn du die Espoir in Dubreuilhs Dienste stellst, machst du dich zum Komplizen eines schmutzigen Manövers», sagte Scriassine. «Ganz gleich, ob Dubreuilh dein Freund ist», fügte er hinzu, «man muss ihm entgegentreten.»

«Hör zu, was die Zeitung angeht, so wird sie sich niemals in irgendjemandes Dienste stellen, weder in Dubreuilhs noch in deine.»

«Irgendwann wird die Espoir sich politisch festlegen müssen», sagte Scriassine.

«Nein. Ich werde mich grundsätzlich niemals politisch festlegen», erwiderte Henri. «Ich lege Wert darauf zu sagen, was ich denke, wie ich es denke, ohne mich einer Doktrin zu unterwerfen.»

«Das hat weder Hand noch Fuß!»

Plötzlich erklang Lucs ruhige Stimme: «Wir wollen uns politisch nicht festlegen, weil wir die Einheit der Résistance bewahren wollen.»

Henri schenkte sich ein Glas Bourbon ein. «Das ist alles Schwachsinn!», brummte er. Luc redete über nichts anderes: der Geist der Résistance, die Einheit der Résistance. Und Scriassine sah rot, sobald man über die UdSSR sprach. Sie sollten lieber jeder in seiner Ecke weiterfaseln. Henri leerte sein Glas. Er brauchte keine Ratschläge, er hatte seine eigene Vorstellung davon, wie eine Zeitung sein sollte. Natürlich würde die Espoir politisch Position beziehen müssen, aber unabhängig. Henri hatte die Zeitung nicht behalten, um daraus eines dieser Vorkriegskäseblätter zu machen. Damals hatte die gesamte Presse die Öffentlichkeit am Gängelband hinters Licht geführt, das Ergebnis hatte man gesehen: Ihres täglichen Orakels beraubt, waren die Leute völlig orientierungslos gewesen. Heute waren sich in den wesentlichen Fragen alle mehr oder weniger einig, vorbei die Zeit der Polemiken und parteipolitischen Kampagnen. Das musste man ausnutzen, um die Leser zu bilden, anstatt ihnen etwas einzutrichtern. Ihnen keine Meinungen diktieren, sondern ihnen beibringen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Das war nicht leicht, oft verlangten sie Antworten, und man durfte nicht den Eindruck von Unkenntnis, Zweifeln, Widersprüchlichkeit vermitteln. Aber ebendas war die große Herausforderung: sich ihr Vertrauen zu verdienen, anstatt es ihnen zu stehlen. Dass die Espoir fast überall gekauft wurde, bewies den Erfolg dieser Methode. ‹Man braucht den Kommunisten ihr Sektierertum nicht vorzuwerfen, wenn man selbst ebenso dogmatisch ist wie sie›, dachte Henri. Er unterbrach Scriassine:

«Meinst du nicht, wir könnten diese Diskussion ein andermal führen?»

«Na gut, verabreden wir uns.» Scriassine zog ein Heft aus seiner Tasche. «Ich denke, wir sollten uns dringend unterhalten.»

«Warten wir damit, bis ich von meiner Reise zurück bin.»

«Du verreist? Eine Informationsreise?»

«Nein, nur so zum Vergnügen.»

«Jetzt?»

«Und ob!»

«Ist das nicht Fahnenflucht?», fragte Scriassine.

«Fahnenflucht?», erwiderte Henri amüsiert. «Ich bin doch kein Soldat.» Er deutete mit dem Kinn zu Claudie de Belzunce. «Du solltest Claudie zum Tanzen auffordern, diese kaum bekleidete Dame, die überall mit Schmuck behängt ist. Sie ist eine echte Frau von Welt, und sie bewundert dich sehr.»

«Frauen von Welt sind eine meiner Schwächen.» Scriassine schüttelte lächelnd den Kopf. «Ich gebe zu, ich verstehe es selbst nicht.»

Er forderte Claudie auf, Nadine tanzte mit Lachaume, Dubreuilh und Paule umkreisten den Weihnachtsbaum. Sie mochte Dubreuilh nicht, aber es gelang ihm oft, sie zum Lachen zu bringen.

«Du hast Scriassine ordentlich schockiert!», sagte Vincent belustigt.

«Jeder ist schockiert, dass ich verreise», sagte Henri. «Allen voran Dubreuilh.»

«Die machen mir Spaß!», sagte Lambert. «Du hast dich mehr reingehängt als sie, oder? Da darfst du wohl mal Urlaub nehmen.»

‹Wirklich›, dachte Henri, ‹am besten komme ich mit den jungen Leuten aus.› Nadine beneidete ihn, Vincent und Lambert verstanden ihn. Auch sie hatten, sobald es möglich war, sehen wollen, was anderswo los war, hatten sich sofort als Kriegskorrespondenten registrieren lassen. Er blieb lange bei ihnen, und sie erzählten einander zum hundertsten Mal von jenen legendären Tagen, als sie die Räume der Zeitung besetzt hatten und man die Espoir vor der Nase der Deutschen verkaufte, während Henri seinen Leitartikel mit einem Revolver in der Schublade schrieb. Heute Abend bekamen diese alten Geschichten für ihn einen ganz neuen Glanz, da sie von weither zu ihm drangen: Er lag auf weichem Sand, das Meer war blau, er dachte unbekümmert an längst vergangene Zeiten, ferne Freunde und war hochzufrieden, allein und frei zu sein; er war glücklich.

Unverhofft fand er sich im roten Salon wieder, um vier Uhr morgens. Viele waren bereits gegangen, bald würden alle weg sein, er würde mit Paule zurückbleiben. Er müsste mit ihr reden, zärtlich sein.

Claudie küsste Paule auf die Wangen. «Liebes, deine Soiree hat alles übertroffen. Und du hast eine wundervolle Stimme. Wenn du wolltest, könntest du eine umschwärmte Diva der Nachkriegszeit sein.»

«So viel verlange ich gar nicht», erwiderte Paule gelöst.

Nein, diese Art Ambitionen hatte sie nicht. Er wusste, was sie sich wünschte: die schönste aller Frauen in den Armen des berühmtesten Mannes der Welt zu sein; und es würde ein gutes Stück Arbeit sein, sie von einem anderen Traum zu überzeugen. Die letzten Gäste brachen auf. Plötzlich war der Salon leer; es polterte im Treppenhaus, Schritte hämmerten durch die stille Straße, und Paule begann, unter den Sesseln vergessene Gläser einzusammeln.

«Claudie hat recht», sagte Henri, «deine Stimme ist noch immer genauso schön. Ich hatte sie so lange nicht gehört! Warum singst du gar nicht mehr?»

Paule strahlte. «Gefällt dir meine Stimme? Soll ich ab und zu für dich singen?»

«Natürlich.» Er lächelte. «Weißt du, was Anne zu mir gesagt hat: dass du wieder auftreten solltest.»

Paule sah ihn entrüstet an. «O nein! Komm mir nicht damit. Das ist doch längst abgeschlossen.»

«Und warum?», fragte Henri. «Hast du gesehen, wie sie applaudiert haben? Alle waren ganz ergriffen. Im Moment werden eine Menge Lokale eröffnet, und die Leute sehnen sich nach neuen Stars …»

Paule unterbrach ihn: «Nein, ich bitte dich, hör auf damit. Ich fände es entsetzlich, mich öffentlich zur Schau zu stellen. Hör auf damit», wiederholte sie flehend.

Er sah sie ratlos an: «Entsetzlich?», wiederholte er zögernd. «Das verstehe ich nicht. Früher fandest du es nicht entsetzlich, und du bist nicht gealtert, weißt du, du bist sogar noch schöner geworden.»

«Das war ein anderer Lebensabschnitt», sagte Paule, «diese Zeit ist für immer vorbei. Ich singe für dich und für niemanden sonst», fügte sie so entschieden hinzu, dass Henri verstummte. Doch er schwor sich, es erneut anzusprechen. Kurz war es still, dann sagte sie: «Gehen wir hinauf?»

«Gehen wir hinauf.»

Paule setzte sich aufs Bett. Sie legte ihre Ohrringe und ihre Ringe ab. «Hör mal», ihre Stimme war nun wieder sanft, «wenn es vorhin so aussah, als würde ich deine Reise nicht gutheißen, verzeih mir bitte.»

«Unsinn! Es ist dein gutes Recht, nicht gern zu reisen und dies auch zu äußern», entgegnete Henri. Der Gedanke, dass sie dieses Schuldgefühl den ganzen Abend über sorgfältig am Leben gehalten hatte, behagte ihm nicht.

«Ich verstehe vollkommen, dass du Lust hast zu verreisen», sagte sie. «Ich verstehe sogar sehr gut, dass du lieber ohne mich verreisen möchtest.»

«Es ist nicht so, dass ich es möchte.»

Sie winkte ab. «Du musst nicht höflich sein.» Sie legte die Hände flach auf ihre Knie. Kerzengerade aufgerichtet und mit reglosem Blick, sah sie aus wie eine Pythia. «Ich hatte nie vor, dich in unsere Liebe einzusperren. Du wärst nicht du selbst, wenn du dich nicht nach neuen Horizonten, neuer Nahrung sehntest.» Sie beugte sich vor und richtete ihren starren Blick auf ihn. «Es genügt mir, wenn du mich brauchst.»

Henri antwortete nicht. Er wollte ihr weder die Hoffnung nehmen noch sie ermutigen. ‹Könnte ich es ihr wenigstens verübeln!›, dachte er. Aber nein, nicht ein Vorwurf.

Paule erhob sich und lächelte, ihre Züge wurden wieder menschlich. Sie legte die Hände auf Henris Schultern, ihre Wange an seine Wange. «Könntest du ohne mich auskommen?»

«Nein, das weißt du genau.»

«Ja, ich weiß», sagte sie gleichmütig. «Würdest du mir das Gegenteil sagen, ich würde dir nicht glauben.»

Sie ging ins Bad. Es war unmöglich, ihr nicht ab und zu einen Satzfetzen, ein Lächeln zuzuwerfen. Diese Reliquien verwahrte sie einbalsamiert in ihrem Herzen und rang ihnen Wunder ab, wenn ihr Glaube zufällig einmal wankte. ‹Und trotz allem weiß sie im Grunde, dass ich sie nicht mehr liebe›, sagte er sich, um sich zu beruhigen. Er zog seine Kleider aus und den Pyjama an. Sie mochte es wissen, aber das brachte nichts, solange sie es nicht zuließ. Er hörte Seide rascheln, dann Wasser und Kristall: diese Geräusche, die ihm einst den Atem geraubt hatten. Verdrossen dachte er: ‹Nein, heute Abend nicht.› Paule erschien im Türrahmen, ihr Haar über die Schultern gebreitet, nackt und würdevoll; sie war fast ebenso perfekt wie früher, nur bedeutete Henri all diese Schönheit nichts mehr. Sie schlüpfte unter die Laken und schmiegte sich an ihn, ohne etwas zu sagen. Er fand keinen Vorwand, um sie zurückzuweisen, sie seufzte bereits lustvoll, während sie sich an ihn drängte. Er begann, ihre vertraute Schulter und Taille zu streicheln, und spürte, wie das Blut fügsam in sein Glied strömte. Umso besser. Paule wäre nicht in der Stimmung gewesen, sich mit einem Kuss auf die Stirn zu begnügen, und es würde sehr viel weniger Zeit kosten, sie zufriedenzustellen, als sich ihr zu erklären. Er küsste den heißen Mund, der sich unter seinem, gemäß der gewohnten Routine, öffnete. Doch dann löste sich Paule von seinen Lippen, und er hörte, peinlich berührt, wie sie alte Worte flüsterte, die er längst nicht mehr zu ihr sagte: «Bin ich noch immer deine schöne Glyzinienblüte?»

«Das bist du.»

«Und liebst du mich?», fragte sie, indem sie ihre Hand auf sein hartes Glied presste. «Du liebst mich doch noch immer?»

Er hatte nicht den Mut, ein Drama heraufzubeschwören, er war zu jedem Geständnis bereit, und sie wusste es: «Ja.»

«Gehörst du mir?»

«Ich gehöre dir.»

«Sag mir, dass du mich liebst, sag es.»

«Ich liebe dich.»

Sie stieß ein langes, argloses Röcheln aus. Er drückte sie heftig an sich, erstickte ihren Mund unter seinen Lippen. Ohne zu warten, drang er in sie ein: damit sie schneller fertig wären. In ihr war es rot wie in dem zu roten Salon, sie begann zu stöhnen und Worte zu schreien, wie früher. Aber früher schützte Henris Liebe sie; ihre Schreie, ihre Klagen, ihr Lachen, ihre Bisse waren heilige Opfergaben. Heute lag er auf einer verwirrten Frau, die obszöne Dinge sagte und deren Krallen wehtaten. Er war entsetzt von ihr und von sich. Mit zurückgeworfenem Kopf, geschlossenen Augen, entblößten Zähnen, gab sie sich so hemmungslos hin, war so schrecklich entrückt, dass er Lust hatte, sie zu ohrfeigen, um sie auf den Boden zurückzuholen, ihr zu sagen: Das bist du, das bin ich, und wir schlafen miteinander, mehr nicht. Er hatte das Gefühl, eine Leiche zu schänden oder eine Verrückte, und es gelang ihm nicht, zum Höhepunkt zu kommen. Als er sich endlich wieder auf Paule sinken ließ, hörte er ein triumphierendes Seufzen. Sie flüsterte:

«Bist du glücklich?»

«Natürlich.»

«Ich bin so glücklich!» Sie sah ihn mit leuchtenden Augen an, in denen Tränen glänzten. Er verbarg dieses Gesicht, das so unerträglich strahlte, an seiner Schulter. ‹Die Mandelbäume werden blühen …›, dachte er und schloss die Augen. ‹Und an den Orangenbäumen werden Orangen hängen.›

II

Nein, heute werde ich meinen Tod nicht kennenlernen; weder heute noch irgendwann. Ich werde für die andern tot sein, ohne dass ich mich je sterben sah.

Ich schloss die Augen wieder, konnte aber nicht mehr einschlafen. Warum ist der Tod in meine Träume zurückgekehrt? Er schleicht herum, ich spüre, wie er herumschleicht. Wieso?

Ich habe nicht immer gewusst, dass ich sterben würde. Als Kind glaubte ich an Gott. Ein weißes Kleid und zwei glänzend polierte Flügel erwarteten mich an der Himmelsgarderobe: Ich wollte hoch hinaus in die Wolken. Die Hände gefaltet, streckte ich mich aus auf meinem Federbett und gab mich den Freuden des Jenseits hin. Im Schlaf sagte ich mir manchmal: ‹Ich bin tot›, und meine wachsame Stimme garantierte mir die Ewigkeit. Die Stille des Todes zu entdecken war ein Schock. Eine Seejungfrau verging am Meeressaum. Aus Liebe zu einem jungen Mann hatte sie ihre unsterbliche Seele aufgegeben, und nichts blieb von ihr als ein wenig weißer Schaum ohne Erinnerung, ohne Stimme. Ich sagte mir, um mich zu trösten: ‹Das ist ein Märchen!›

Es war kein Märchen. Die Seejungfrau bin ich. Gott ist zu einer abstrakten Idee in den Tiefen des Himmels geworden, und eines Abends habe ich ihn gestrichen. Ich habe ihm nie nachgetrauert: Er stahl mir die Erde. Doch irgendwann habe ich begriffen, dass ich mich, indem ich ihn aufgab, zum Tode verurteilt hatte; ich war fünfzehn Jahre alt, und ich habe in der verlassenen Wohnung geschrien. Als ich wieder zu mir kam, habe ich mich gefragt: ‹Wie machen das die anderen Leute? Wie werde ich es machen? Werde ich mit dieser Angst leben?›

Von dem Moment an, als ich Robert zu lieben begann, hatte ich nie wieder Angst, vor nichts. Ich musste nur seinen Namen aussprechen, und schon war ich in Sicherheit. Er arbeitet im Nebenzimmer, ich kann aufstehen und die Tür öffnen … Doch ich bleibe liegen. Denn ich bin nicht sicher, ob er nicht auch dieses kleine nagende Geräusch vernimmt. Die Erde knackt unter unseren Füßen; über unseren Köpfen klafft ein Abgrund, und ich weiß nicht mehr, wer wir sind, noch, was uns erwartet.

Ich habe mich ruckartig aufgesetzt, die Augen geöffnet. Wie sich eingestehen, dass Robert in Gefahr ist? Wie es ertragen? Er hat mir nichts wirklich Beunruhigendes erzählt, er hat nichts Neues erzählt. Ich bin müde, ich habe zu viel getrunken, es ist nur ein Hirngespinst um vier Uhr morgens. Doch wer weiß schon, um welche Zeit wir klarsehen? War es nicht eher versponnen, sich noch in Sicherheit zu wähnen? Glaubte ich das wirklich?

Ich kann mich nicht erinnern; wir achteten nicht besonders auf unser eigenes Leben. Allein die Ereignisse zählten: die Fluchtwelle, die Rückkehr, die Sirenen, die Bomben, die Warteschlangen, unsere Versammlungen, die ersten Ausgaben der Espoir. In Paules Appartement spuckte eine bräunliche Kerze Rußflocken, mit zwei Konservenbüchsen hatten wir einen kleinen Ofen improvisiert, in dem wir Papier verbrannten, der Rauch biss in den Augen. Draußen gab es Blutlachen, das Donnern von Panzern und Kanonen, Schüsse krachten; in uns herrschten dieselbe Stille, derselbe Hunger, dieselbe Hoffnung. Jeden Morgen weckte uns dieselbe Frage: Weht das Hakenkreuz noch über dem Senat? Derselbe Jubel erfüllte unsere Herzen, als wir am Carrefour Montparnasse um ein Freudenfeuer tanzten. Und dann ist der Herbst vorübergegangen, und vorhin, als wir unter den Lichtern des Weihnachtsbaums unsere Toten endgültig vergaßen, wurde mir bewusst, dass wir nun wieder anfingen, jeder für sich zu existieren. «Meinst du, die Vergangenheit kann wiederkehren?», hat Paule gefragt; und Henri sagte zu mir: «Ich habe Lust, einen heiteren Roman zu schreiben.» Sie können wieder laut reden, ihre Bücher veröffentlichen, sie diskutieren, organisieren, machen Pläne, deswegen sind sie alle glücklich. Fast alle, zumindest. Ich habe den falschen Moment gewählt, um ins Grübeln zu verfallen. Heute wird gefeiert: das erste Weihnachten im Frieden, das letzte Weihnachten in Buchenwald, das letzte Weihnachten auf Erden, das erste Weihnachten, das Diego nicht mehr erlebt hat. Wir haben getanzt, rund um den verheißungsvoll glänzenden Weihnachtsbaum haben wir einander umarmt, und es waren viele, ach, so viele, die fehlten! Niemand hatte ihre letzten Worte gehört, und sie waren nirgends begraben. Das Nichts hatte sie verschluckt. Zwei Tage nach der Befreiung hatte Geneviève einen Sarg erhalten. War es der richtige? Man hatte Jacques’ Leiche nicht gefunden; ein Kamerad behauptete, er habe Hefte unter einem Baum vergraben. Welche Hefte? Welcher Baum? Sonia hatte um einen Pullover und ein Paar Seidenstrümpfe gebeten, und dann hatte sie nie wieder um etwas gebeten. Wo waren Rachels Gebeine und wo die der wunderschönen Rosa? In seinen Armen, die Rosas zarten Körper so oft umschlungen hatten, hielt Lambert Nadine, und Nadine lachte, wie zu der Zeit, als Diego sie in seinen Armen gehalten hatte. Ich betrachtete die Tannenallee am Grund der großen Spiegel und dachte: Da sind sie, die Kerzen, die Stechpalmen und Misteln, die sie nicht sehen; all das, was mir gegeben wird, raube ich ihnen. «Man hat sie erschossen.» Wen zuerst? Seinen Vater oder ihn? Der Tod war in seinen Plänen nicht vorgesehen. Hat er gewusst, dass er sterben würde? Hat er sich aufgelehnt, resigniert? Wie soll man es wissen? Und was spielt das nun, da er tot ist, noch für eine Rolle?

Kein Todestag, kein Grab. Deshalb taste ich noch nach ihm in diesem Leben, das er so stürmisch liebte. Ich strecke meine Hand nach dem Lichtschalter aus, lasse sie wieder sinken. In meinem Sekretär liegt eine Fotografie von Diego, doch ich kann sie noch so viele Stunden anstarren, nie werde ich unter den struppigen Haaren sein Gesicht aus Fleisch und Blut wiederfinden, dieses Gesicht, in dem alles zu groß war: die Augen, die Nase, die Ohren, der Mund. Er saß im Büro, und Robert fragte: «Sollten die Nazis gewinnen, was würden Sie tun?» Er hat geantwortet: «Der Sieg der Nazis ist in meinen Plänen nicht vorgesehen.» Seine Pläne sahen vor, Nadine zu heiraten und ein großer Dichter zu werden. Es wäre ihm womöglich gelungen: Mit sechzehn verstand er es schon, Worte in Glut zu verwandeln; vielleicht hätte er nicht viel Zeit gebraucht, fünf Jahre, vier. Er lebte so schnell. Wir drängten uns um den elektrischen Radiator, und ich sah ihm amüsiert dabei zu, wie er Hegel oder Kant verschlang. Er blätterte die Seiten so rasch um, als überflöge er einen Kriminalroman; und er begriff es tatsächlich. Nur seine Träume waren langsam.

Er war beinahe die ganze Zeit bei uns. Sein Vater war ein spanischer Jude, der hartnäckig darauf bestand, als Geschäftsmann Geld zu verdienen. Er sagte, er sei durch den spanischen Konsul geschützt. Diego warf ihm seinen Luxus und eine üppige blonde Mätresse vor. Unsere Genügsamkeit gefiel ihm. Außerdem war er in dem Alter, wo man bewundert, er bewunderte Robert. Eines Tages war er gekommen, um ihm seine Gedichte zu zeigen, so haben wir uns kennengelernt. Vom ersten Moment an schenkte er Nadine seine unbändige Liebe. Seine erste, seine einzige Liebe. Sie war überwältigt von dem Gefühl, endlich gebraucht zu werden. Dank ihr war Diego bei uns eingezogen. Er mochte mich gern, auch wenn er mich zu rational fand. Abends verlangte Nadine, dass ich sie zudeckte, wie früher. Er lag neben ihr und fragte: «Was ist mit mir? Bekomme ich keinen Gutenachtkuss von Ihnen?» Er bekam ihn. In diesem Jahr waren wir Freundinnen, meine Tochter und ich. Ich war ihr dankbar, dass sie zu aufrichtiger Liebe fähig war, und sie mir, dass ich ihrem Herzen nicht im Weg stand. Warum hätte ich das tun sollen? Sie war zwar erst siebzehn, doch Robert und ich fanden beide, dass es für das Glück nie zu früh sei.

Sie konnten so mitreißend glücklich sein! In ihrer Nähe fühlte ich mich wieder jung. «Kommen Sie mit uns zum Abendessen. Komm, heute wird gefeiert», sagten sie und zogen mich jeder an einem Arm. Diego hatte seinem Vater an diesem Tag ein Goldstück geklaut – typisch für sein Alter, nahm er lieber, als zu bekommen. Seinen Schatz hatte er mühelos zu Geld gemacht und den Nachmittag mit Nadine in der Achterbahn im Luna Park verbracht. Als ich sie abends auf der Straße traf, vertilgten sie gerade einen riesigen Kuchen, den sie im Hinterzimmer eines Bäckers erstanden hatten – das war ihr Appetithäppchen. Robert, den sie per Telefon einluden, war nicht bereit, seine Arbeit liegen zu lassen; ich begleitete sie. Ihre Gesichter waren marmeladenverschmiert, ihre Hände schwarz vom Dreck des Jahrmarkts, und in ihren Augen lag die Großspurigkeit von Verbrechern, denen ein Coup geglückt ist. Bestimmt dachte der Oberkellner, sie wären hier, um schnell ihre Beute zu verjubeln. Er wies uns einen Tisch ganz hinten im Saal zu und fragte mit eisiger Höflichkeit: «Monsieur hat kein Jackett?» Nadine warf ihre Jacke über Diegos löchrigen alten Pullover und offenbarte so ihre verknitterte und schmutzige Bluse. Man bediente uns dennoch. Sie bestellten zuerst Eis und Sardinen, dann Steaks, Pommes frites, Austern und noch einmal Eis. «Im Magen kommt sowieso alles zusammen», erklärten sie, während ihre Münder in Öl und Sahne badeten. Es machte ihnen solche Freude, sich satt zu essen! Egal, wie ich es anstellte, wir waren immer mehr oder weniger hungrig. «Iss, essen Sie», befahlen sie mir mit Nachdruck. Und sie steckten sich Pastetenstückchen in die Taschen für Robert.

Kurze Zeit danach klingelten eines Morgens die Deutschen bei Monsieur Serra: Der spanische Konsul war ausgetauscht worden, ohne dass man ihn darüber informiert hatte. Diego hatte in dieser Nacht bei seinem Vater geschlafen. Die Blonde wurde nicht behelligt. «Richten Sie Nadine aus, sie soll sich um mich keine Sorgen machen», sagte Diego. «Ich werde wiederkommen, weil ich wiederkommen will.» Das waren die letzten Worte, die man von ihm hörte; alle anderen sind für immer dahin. Wo er doch so gern redete.

Es war Frühling, der Himmel war sehr blau, und die Pfirsichbäume waren rosa. Als Nadine und ich mit dem Rad zwischen den blütenbeflaggten Gärten entlangfuhren, füllte die Freude der Wochenenden zu Friedenszeiten unsere Lungen. Die Wolkenkratzer von Drancy zerrissen jäh dieses Trugbild. Die Blonde hatte drei Millionen an einen Deutschen namens Felix gezahlt, der uns Nachrichten der Gefangenen übermittelte und versprochen hatte, ihnen zur Flucht zu verhelfen. Zwei Mal konnten wir mit dem Opernglas Diego an einem entfernten Fenster erkennen; man hatte ihm den Lockenschopf abrasiert, und es war nicht mehr wirklich er, der uns da zulächelte: Sein verstümmeltes Bild schien der Welt zu entschweben.

Eines Nachmittags im Mai fanden wir die großen Kasernen verlassen vor, Strohsäcke hingen zum Lüften aus den Fenstern, die auf leere Zimmer geöffnet waren. In dem Café, vor dem wir unsere Räder abstellten, sagte man uns, drei Züge hätten in der Nacht den Bahnhof verlassen. Lange spähten wir durch den Stacheldrahtverhau. Und plötzlich bemerkten wir sehr weit weg, sehr hoch oben zwei einsame Gestalten, die sich in unsere Richtung beugten. Die jüngere schwenkte mit ausladender, triumphierender Geste ihre Mütze. Felix hatte nicht gelogen, man hatte Diego nicht abtransportiert. Mit vor Freude zugeschnürter Kehle radelten wir zurück nach Paris.

«Sie sind in einem Lager für amerikanische Gefangene», sagte uns die Blonde. «Es geht ihnen gut, sie liegen in der Sonne.» Aber gesehen hatte sie sie nicht. Wir schickten ihnen Pullover, Schokolade. Felix richtete uns ihren Dank aus, doch uns erreichte keine einzige schriftliche Nachricht mehr von ihnen. Nadine verlangte einen Beweis: Diegos Ring, eine