9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

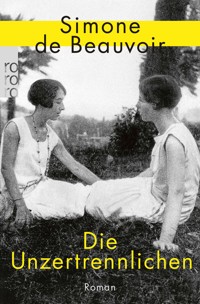

Ein autofiktionaler Roman, leidenschaftlich und tragisch, über die Rebellion junger Frauen: Sylvie (Simone de Beauvoir) und ihre Jugendfreundin Andrée (Zaza) sind unzertrennlich. Gemeinsam kämpfen sie gegen den erstickenden Konformismus einer bürgerlichen Gesellschaft, in der Küsse vor der Ehe und freie Gedanken für Frauen verboten sind. Sylvie bewundert Andrée: Sie scheint so selbständig – und doch gerät gerade sie immer tiefer in die Falle ihrer ach so tugendhaften Familie. Diese trennt Andrée von dem Jungen, den sie liebt. Sylvie will ihrer Freundin helfen. Aber wie? Als de Beauvoir das Manuskript Sartre zeigte, fand der es zu intim für eine Veröffentlichung. Es blieb in der Schublade. Fast siebzig Jahre später hat de Beauvoirs Adoptivtochter Sylvie Le Bon de Beauvoir diesen kurzen Roman nun freigegeben und ein Vorwort dazu geschrieben. Sie macht damit einen Urtext des frühen Feminismus zugänglich, mehr noch – eine Liebeserklärung de Beauvoirs an Zaza, die so jung starb. Ergänzt wird der Band mit noch nie gesehenen Schwarz-Weiß-Fotos und Briefen der beiden Freundinnen. «Eine unvergessliche Begegnung.» The New York Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Simone de Beauvoir

Die Unzertrennlichen

Über dieses Buch

Ein autofiktionaler Roman, leidenschaftlich und tragisch, über die Rebellion junger Frauen: Sylvie (Simone de Beauvoir) und ihre Jugendfreundin Andrée (Zaza) sind unzertrennlich. Gemeinsam kämpfen sie gegen den erstickenden Konformismus einer bürgerlichen Gesellschaft, in der Küsse vor der Ehe und freie Gedanken für Frauen verboten sind.

Sylvie bewundert Andrée: Sie scheint so selbständig – und doch gerät gerade sie immer tiefer in die Falle ihrer ach so tugendhaften Familie. Diese trennt Andrée von dem Jungen, den sie liebt. Sylvie will ihrer Freundin helfen. Aber wie?

Als de Beauvoir das Manuskript Sartre zeigte, fand der es zu intim für eine Veröffentlichung. Es blieb in der Schublade. Fast siebzig Jahre später hat de Beauvoirs Adoptivtochter Sylvie Le Bon de Beauvoir diesen kurzen Roman nun freigegeben und ein Vorwort dazu geschrieben. Sie macht damit einen Urtext des frühen Feminismus zugänglich, mehr noch – eine Liebeserklärung de Beauvoirs an Zaza, die so jung starb. Ergänzt wird der Band mit noch nie gesehenen Schwarz-Weiß-Fotos und Briefen der beiden Freundinnen.

Vita

Simone de Beauvoir, geboren 1908 in Paris. Schulausbildung an dem katholischen Mädcheninstitut Cours Desir, wo 1914 ihre Freundschaft mit Élisabeth Lacoin, genannt «Zaza», beginnt. Nach dem Abitur studiert Simone de Beauvoir französische Philologie und Philosophie und arbeitet vorerst als Lehrerin. 1943 Entlassung aus dem Schuldienst, weil sie die Beziehung einer Schülerin zu einem jüdischen Jungen verteidigt. Simone de Beauvoir ist fortan als freie Schriftstellerin tätig. 1954 erhält sie den Prix Goncourt. Sie engagiert sich, insbesondere seit Gründung des MLF (Mouvement de Libération des Femmes) 1970, in der französischen Frauenbewegung. 1986 stirbt Simone de Beauvoir und wird neben ihrem Lebensgefährten Jean-Paul Sartre auf dem Friedhof Montparnasse beigesetzt.

Amelie Thoma, geboren 1970 in Stuttgart. Sie studierte Romanistik und Kulturwissenschaften in Berlin und arbeitete als Lektorin, ehe sie die Übersetzerlaufbahn einschlug. Neben Leïla Slimanis Romanen und Essays übertrug sie u.a. Texte von Marc Levy, Joël Dicker und François Sagan ins Deutsche.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Les inséparables» bei Éditions l’Herne, Paris

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg «Les inséparables» Copyright © 2020 by Éditions de l’Herne, Paris

Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg,

nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Association Élisabeth Lacoin/Éditions de L’Herne

ISBN 978-3-644-00900-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Vorwort

Neben die neunjährige Simone de Beauvoir, Schülerin am katholischen Institut Adeline Desir, setzt sich ein Mädchen mit dunklem Bubikopf, Élisabeth Lacoin, genannt Zaza, die nur wenige Tage älter ist als sie. Natürlich, witzig, unverfroren, hebt sie sich von dem herrschenden Konformismus ab. Am ersten Tag des folgenden Schuljahres ist Zaza nicht da. Die Welt verdüstert sich, wird freudlos und erdrückend, bis die Nachzüglerin plötzlich auftaucht und mit ihr Sonne, Glück und Fröhlichkeit zurückkehren. Ihre wache Intelligenz und ihre zahlreichen Begabungen beeindrucken Simone, die sie bewundert und zu ihr aufblickt. Die beiden wetteifern um die besten Noten, werden unzertrennlich. Nicht dass Simone nicht glücklich wäre in ihrer Familie, mit der geliebten Mutter, dem Vater, den sie anhimmelt, und einer treu ergebenen kleinen Schwester. Doch was dem nunmehr zehnjährigen Mädchen da widerfährt, ist eine erste Liebe: Sie verehrt Zaza leidenschaftlich, fürchtet, ihr zu missfallen. Sie selbst in ihrer rührenden kindlichen Verletzlichkeit erkennt die frühzeitige Offenbarung natürlich nicht, nur für uns, ihre Zeugen, ist sie so ergreifend. Ihre langen Zwiegespräche mit Zaza bedeuten ihr unendlich viel. Aber, ach!, ihre Erziehung schränkt sie ein, keine Vertraulichkeiten, die beiden siezen sich, und trotz dieser Zurückhaltung reden sie miteinander, wie Simone nie zuvor mit jemandem geredet hat. Was ist das für ein namenloses Gefühl, das unter dem konventionellen Etikett der Freundschaft ihr unberührtes Herz in Bewunderung und Entzücken entflammt, wenn nicht Liebe? Sie begreift recht schnell, dass Zaza ihr weder die gleiche Zuneigung entgegenbringt noch ahnt, wie tief Simone für sie empfindet, doch was macht das schon, angesichts des Wunders, zu lieben?

Zaza wird jäh aus dem Leben gerissen, einen Monat vor ihrem 22. Geburtstag, am 25. November 1929. Eine unvorhergesehene Katastrophe, die Simone de Beauvoir von da an verfolgt. Lange sucht die Freundin sie in ihren Träumen heim, mit gelbem Gesicht unter einem rosa Hut und vorwurfsvollem Blick. Einziges Mittel, um das Nichts und das Vergessen zu bannen: die Literatur. Vier Mal schon hat die Schriftstellerin auf verschiedene Weisen vergeblich versucht, Zaza wiederauferstehen zu lassen: in unveröffentlichten Jugendromanen, im Erzählband Marcelle, Chantal, Lisa …, in einer gestrichenen Passage des Romans Die Mandarins von Paris, der ihr 1954 den Prix Goncourt einbrachte. Im selben Jahr wagt sie es ein weiteres Mal mit einem bis heute unveröffentlichten kurzen Roman, dem sie keinen Titel gab und den wir nun publizieren. Diese letzte Fiktionalisierung stellt sie nicht zufrieden, führt sie aber, durch eine grundlegende Umgestaltung, zur endgültigen literarischen Form. 1958 nimmt sie die Geschichte von Zazas Leben und Tod in ihre autobiographische Schrift Memoiren einer Tochter aus gutem Hause auf.

Der Text, den Simone de Beauvoir abgeschlossen und aufbewahrt hat, ist ungeachtet ihres eigenen kritischen Urteils von großem Wert: Angesichts des Unbegreiflichen verzweifelt man, sucht Erklärungen, versucht alle möglichen Annäherungs- und Betrachtungsweisen. Und Zazas Tod bleibt teilweise unbegreiflich. Die beiden Schriften von 1954 und 1958 werfen jeweils ein etwas anderes Licht darauf. In der fiktionalisierten Erzählung wird das Motiv der engen Freundschaft erstmals in Szene gesetzt. Jene Art von Freundschaft, die ebenso unergründlich ist wie die Liebe und über die Montaigne in Bezug auf sich selbst und La Boétie geschrieben hat: «Weil’s er war, weil ich’s war.» Neben Andrée, Zazas literarischer Inkarnation, gibt es eine Ich-Erzählerin, ihre Freundin Sylvie. Gemeinsam erleben «die beiden Unzertrennlichen», im Roman wie in der Wirklichkeit, die Ereignisse, doch es ist Sylvie, die sie durchs Brennglas ihrer Freundschaft berichtet und dabei im Spiel der Kontraste ihre unauflösliche Ambiguität erkennen lässt.

Die Entscheidung für die Fiktion bringt einige Abwandlungen mit sich, die man dechiffrieren muss. Namen von Personen und Orten, familiäre Situationen, die nicht der Realität entsprechen. Andrée Gallard tritt an die Stelle von Élisabeth Lacoin, und Sylvie Lepage an die Simone de Beauvoirs. Die Familie Gallard (Mabille in den Memoiren einer Tochter aus gutem Hause) umfasst sieben Kinder, wovon nur eines ein Junge ist; bei den Lacoins waren es neun lebende, sechs Mädchen und drei Buben. Simone de Beauvoir hatte nur eine Schwester, ihr Alter Ego Sylvie hat zwei. Im Pensionat Adélaïde erkennt man unschwer den berühmten Cours Desir in der Rue Jacob in Saint-Germain-des-Prés; dort wurden die beiden kleinen Mädchen von ihren Lehrerinnen «die Unzertrennlichen» getauft. Dieser Ausdruck, der eine Brücke schlägt zwischen Realität und Fiktion, soll dem Roman nun als Titel dienen. Hinter Pascal Blondel verbirgt sich Maurice Merleau-Ponty (Pradelle in den Memoiren), der als Halbwaise mit seiner innig geliebten Mutter sowie einer Schwester lebte, die keinerlei Ähnlichkeit mit Emma aufweist. Das Landgut Meyrignac im Limousin verwandelt sich in Sadernac, während Béthary für Gagnepan steht, einen der beiden Landsitze der Lacoins, den Simone de Beauvoir zweimal besuchte. Zaza liegt dort, in Saint-Pandelon, begraben.

Woran starb Zaza?

An einer viralen Enzephalitis, laut dem nüchternen wissenschaftlichen Befund. Doch welche unheilvolle Verkettung von Umständen, die viel weiter zurückreichte und mit ihren Maschen Zazas gesamte Existenz einschnürte, hat sie letztendlich geschwächt, erschöpft, verzweifelt dem Wahn und dem Tod anheimgegeben? Simone de Beauvoir hätte geantwortet: Zaza ist daran gestorben, dass sie außergewöhnlich war. Man hat sie umgebracht, ihr Tod war ein «spiritualistisches Verbrechen».

Zaza starb, weil sie versuchte, sie selbst zu sein, und man sie überzeugte, dass dieser Anspruch unrecht sei. In der militanten katholischen Bourgeoisie, in die sie am 25. Dezember 1907 hineingeboren wurde, in ihrer an starren Traditionen festhaltenden Familie, bestand die Pflicht eines Mädchens darin, sich zu vergessen, sich selbst zu entsagen, sich anzupassen. Weil Zaza außergewöhnlich war, konnte sie sich nicht «anpassen» – unheilvoller Begriff, der bedeutet, sich in eine vorgefertigte Form einzufügen, in die Wabe unter anderen Waben, die einem zugedacht ist: Was übersteht, wird hineingepresst, unterdrückt, als Ausschuss verworfen. Zaza vermochte sich nicht einzufügen, ihre Einzigartigkeit wurde zermahlen. Darin bestand das Verbrechen, der Mord. Simone de Beauvoir erinnerte sich mit einer Art Grausen daran, wie in Gagnepan einmal ein Familienfoto geschossen wurde, alle neun Kinder dem Alter nach aufgestellt, die sechs Mädchen im einheitlichen blauen Taftkleid und mit identischen kornblumengeschmückten Strohhüten. Dort hatte Zaza ihren Platz, der sie erwartete, seit aller Ewigkeit, den der jüngeren Lacoin-Tochter. Erbittert hatte die junge Simone dieses Bild abgelehnt. Nein, das war nicht Zaza, sie war «die Einzigartige». Das unvorhergesehene Auftreten einer Freiheit, das war es, was sämtliche Credos ihrer Familie in Abrede stellten: Die Gruppe besetzt sie unablässig, sie ist das Opfer der «sozialen Verpflichtungen». In einem Haushalt voller Brüder und Schwestern, Cousins, Freunden, einer riesigen Verwandtschaft, erdrückt von Aufgaben, gesellschaftlichen Anlässen, Besuchen oder gemeinsamen Vergnügungen, hat Zaza nicht einen Augenblick für sich, man lässt sie nie allein, auch nicht mit ihrer Freundin, sie kann nicht über sich selbst bestimmen, man gesteht ihr keinerlei Privatsphäre zu, weder fürs Geigenspiel noch zum Lernen, das Privileg der Einsamkeit wird ihr verwehrt. Aus diesem Grund sind die Sommer in Gagnepan die Hölle für sie. Sie erstickt, ihr Bedürfnis, dieser Allgegenwart der anderen zu entfliehen – man fühlt sich an ähnliche, in gewissen religiösen Orden auferlegte Kasteiungen erinnert –, treibt sie so weit, sich mit einer Axt den Fuß zu verletzen, um von einer besonders verhassten Verpflichtung entbunden zu werden. In diesem Milieu geht es darum, nicht aus der Reihe zu tanzen, nicht für-sich zu sein, sondern für-die-anderen zu sein. «Mama tut nie etwas für sich, sie opfert sich ihr Leben lang auf», sagt sie eines Tages. Unter dem andauernden Einfluss dieser entfremdenden Traditionen wird jede sich regende Individualisierung im Keim erstickt. Nun gibt es aber für Simone de Beauvoir nichts Skandalöseres, und genau das will dieser Roman zeigen: einen Skandal, der als ein philosophischer bezeichnet werden kann, weil er die menschliche Existenz betrifft. Der absolute Wert der Subjektivität wird der Kern ihres Denkens und Werks bleiben, nicht der Wert des Individuums, das nur eine beliebig aus der Gruppe herausgegriffene Nummer ist, sondern der einzigartigen Individualität, die aus jedem von uns «den unersetzbarsten Menschen» macht, wie Gide es nennt, die Existenz dieses Bewusstseins, hic et nunc. «Lieben Sie das, was man nie zweimal sehen wird.» Das ist die unerschütterliche Grundüberzeugung, die die philosophische Reflexion untermauern wird: Das Absolute wird hier unten auf Erden entschieden, während unseres einzigen alleinigen Daseins. Daher versteht es sich, dass es bei Zazas Geschichte ums Äußerste ging.

Was waren die Triebkräfte der Tragödie? Da gab es mehrere, zu einem Strang verwobene Umstände, von denen einige ins Auge springen: die Verehrung ihrer Mutter, deren Missbilligung sie innerlich zerriss. Zaza liebte ihre Mutter innig, eifersüchtig, unglücklich. Ihr Überschwang prallte an einer gewissen Reserviertheit derselben ab, und die zweite Tochter meinte als eine von vielen in der Geschwisterschar unterzugehen. Geschickt nutzte Madame Lacoin ihre Autorität nicht, um die Lebhaftigkeit ihrer kleinen Kinder zu unterdrücken, damit sie umso wirksamer blieb, wenn es um die entscheidenden Dinge ging. Der Weg einer jungen Frau ist vorgezeichnet und führt in die Ehe oder ins Kloster, sie kann nicht nach eigenem Geschmack oder Empfinden über ihr Schicksal entscheiden. Ihrer Familie obliegt es, eine Verbindung zu arrangieren, indem sie «Begegnungen» organisiert und die Kandidaten nach ihren ideologischen, religiösen, gesellschaftlichen, finanziellen Interessen auswählt. Man heiratete in seinen Kreisen. Ein erstes Mal stieß Zaza sich mit fünfzehn Jahren an diesen erdrückenden Dogmen, als die Liebe zu ihrem Cousin Bernard durch eine brutale Trennung jäh unterbunden wurde. Mit zwanzig Jahren droht man sie ein zweites Mal zu brechen. Ihre Wahl des Outsiders Pascal Blondel, ihre Hoffnung, ihn zu heiraten, das sind nichts als suspekte, inakzeptable Torheiten in den Augen ihres Klans. Zazas Verhängnis ist, dass der Feind tief in ihrem Innern einen Verbündeten hat. Ihr fehlt die Kraft, sich einer heiligen und geliebten Autorität zu widersetzen, deren Sanktion sie umbringt. Während der mütterliche Tadel an ihrem Selbstvertrauen und ihrer Lebensfreude nagt, macht sie ihn sich zu eigen und geht beinahe so weit, dem Richter recht zu geben, der sie verurteilt. Die von Madame Lacoin ausgeübte Unterdrückung ist umso widersprüchlicher, als man einen Riss im soliden Block ihres Konformismus erahnt: Als junge Frau ist sie offenbar selbst von ihrer Mutter zu einer Heirat gezwungen worden, die ihr widerstrebte. Sie musste «sich anpassen» – da ist es wieder, das schreckliche Wort –, verleugnete sich selbst und beschloss, ihrerseits zur herrschenden Matrone geworden, das zerstörerische Räderwerk erneut in Gang zu setzen. Welche Frustration, welche Verbitterung mögen sich hinter ihrer Selbstsicherheit verbergen?

Der Deckel der Frömmigkeit oder eher des Spiritualismus lastet schwer auf Zazas Leben. Sie wächst in einer von Religiosität gesättigten Atmosphäre auf: Als Spross einer Dynastie militanter Katholiken, mit einem Vater, der dem Verband der Väter kinderreicher Familien vorsteht, einer in der Gemeinde des heiligen Thomas von Aquin tätigen Mutter, einem Bruder, der Priester, und einer Schwester, die Nonne ist. Jedes Jahr begibt sich die Familie auf Pilgerfahrt nach Lourdes. Was Simone de Beauvoir als Spiritualismus anprangert, ist «all dieses Weiß», die täuschende Mystifikation, die darin besteht, ganz irdische Werte einer Klasse hinter einer übernatürlichen Aura zu verschleiern. Wohlgemerkt, die Täuscher sind selbst zuallererst Getäuschte. Der automatische Verweis auf den Klerus rechtfertigt alles. «Wir waren nur Werkzeuge in den Händen Gottes», sagt Monsieur Gallard nach dem Tod seiner Tochter. Man zwang Zaza in die Knie, weil sie selbst einen Katholizismus verinnerlicht hatte, der für gewöhnliche Menschen nur ein bequemer und formeller Brauch ist. Wieder hat ihr ihre Einzigartigkeit einen schlechten Dienst erwiesen. Obwohl sie die Heuchelei, die Lügen, den egoistischen «Moralismus» ihres Milieus durchschaut hat, dessen eigennützige und engstirnige Gedanken und Taten den Geist der Evangelien verraten, hält ihr kurz erschütterter Glaube stand. Doch sie leidet an einem inneren Exil, am Unverständnis ihrer Angehörigen, an ihrer Isolation – sie, die man nie je alleine lässt –, einer existenziellen Einsamkeit. Die Aufrichtigkeit ihrer spirituellen Ansprüche trägt nur dazu bei, sie im Wortsinne zu kränken, zu quälen, indem sie ihr tiefe innere Widersprüche auferlegt. Denn für sie ist der Glaube nicht, wie für so viele, eine gefällige Instrumentalisierung Gottes, ein Mittel, um sich recht zu geben, sich zu rechtfertigen und seiner Verantwortung zu entziehen, sondern die schmerzhafte Befragung eines schweigenden, unergründlichen Gottes, eines verborgenen Gottes. Als ihr eigener Scharfrichter martert sie sich: Soll sie gehorchen, abstumpfen, sich unterwerfen, vergessen, wie ihre Mutter es verlangt? Oder soll sie sich widersetzen, aufbegehren, die Gaben und Talente geltend machen, die ihr geschenkt wurden, wie ihre Freundin sie ermutigt? Was ist Gottes Wille? Was erwartet er von ihr?

Die Zwangsvorstellung der Sünde hat ihre Vitalität untergraben. Anders als ihre Freundin Sylvie weiß Andrée/Zaza bestens über sexuelle Dinge Bescheid. Mit fast schon sadistischer Schonungslosigkeit hat Madame Gallard ihre fünfzehnjährige Tochter über die eheliche Realität aufgeklärt. Die Hochzeitsnacht, verkündet sie unumwunden, «muss man eben hinter sich bringen». Zazas Erfahrung straft diesen Zynismus Lügen: Sie kennt den Zauber der Sexualität, der Erregung; die Küsse, die sie mit ihrem Freund Bernard getauscht hat, waren nicht platonischer Natur. Sie macht sich lustig über die Einfalt der Jungfrauen, die sie umgeben, die Heuchelei der Konformisten, die das drängende Begehren eines lebendigen Körpers «weißwäscht», leugnet oder verschleiert. Doch umgekehrt weiß sie auch, dass sie nicht immun ist gegen die Versuchung, und ihre glühende Sinnlichkeit, ihr feuriges Temperament, ihre körperliche Lebenslust werden von übertriebenen Skrupeln vergiftet: Im geringsten ihrer Wünsche argwöhnt sie eine Sünde, Unzucht. Gewissensbisse, Angst, Schuldgefühle treiben sie um, und je mehr sie sich selbst verurteilt, desto verlockender erscheint ihr die Entsagung, desto mehr liebäugelt sie mit dem Nichts, desto stärker wird ihre besorgniserregende Tendenz zur Selbstzerstörung. Schließlich kapituliert sie vor ihrer Mutter und Pascal, die sie von den Gefahren einer langen Verlobungszeit überzeugen, und akzeptiert das englische Exil, obwohl ihr ganzes Sein sich dagegen auflehnt. Dieser letzte grausame Zwang, den sie sich selbst antut, beschleunigt die Katastrophe. Zaza stirbt an all den Widersprüchen, die sie innerlich zerreißen.

In dieser Geschichte dient Sylvie, die Freundin, nur dazu, uns Andrée verständlich zu machen. Wie Éliane Lecarme-Tabone ganz richtig herausgestellt hat, ist hier wenig von ihren Erinnerungen die Rede, man erfährt nichts über ihr Leben, ihren persönlichen Kampf, die bewegte Geschichte ihrer Emanzipation, und vor allem wird der grundlegende Antagonismus zwischen Intellektuellen und Konformisten – zentrales Thema der Memoiren einer Tochter aus gutem Hause – hier nur angedeutet. Dennoch wird klar, dass sie in Andrées Kreisen nicht sehr willkommen ist, allenfalls toleriert wird. Während die Gallards sich eines komfortablen Wohlstands erfreuen, sieht sich ihre eigene, zunächst gutbürgerliche Familie nach dem Ersten Weltkrieg ruiniert und deklassiert. Verdeckte Demütigungen werden ihr während der Aufenthalte in Béthary nicht erspart: Man zeigt mit dem Finger auf ihre Frisur, ihre Garderobe, und Andrée hängt ihr diskret ein hübsches Kleid in den Schrank. Schlimmer noch: Madame Gallard misstraut ihr, dieser fehlgeleiteten jungen Frau, die an der Sorbonne studiert, einmal einen Beruf haben, Geld verdienen und unabhängig sein wird. Die herzzerreißende Szene in der Schlossküche, in der Sylvie Zaza, die aus allen Wolken fällt, anvertraut, was sie ihr die ganzen Jahre über bedeutet hat – alles –, markiert den Punkt, an dem sich die Rollen der beiden Freundinnen umkehren. Von nun an ist es Zaza, die sie mehr lieben wird. Sylvie steht die ganze Welt offen, während Andrée/Zaza sich auf den Tod zubewegt. Doch Sylvie/Simone wird Andrée mit Liebe und Achtsamkeit wieder zum Leben erwecken, wird sie durch die Gnade der Literatur wiederauferstehen und ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ich möchte daran erinnern, dass die vier Teile der Memoiren einer Tochter aus gutem Hause jeweils mit den folgenden Worten enden: «Zaza zu lieben», «erzählte», «den Tod überwände», «mit ihrem Tode bezahlt». Simone de Beauvoir fühlt sich schuldig, weil Überleben in gewisser Weise eine Schuld ist. Zaza war der Preis, in unveröffentlichten Notizen geht sie sogar so weit, zu sagen, «die Hostie» ihres eigenen Entrinnens. Und erfüllt ihre Geschichte für uns etwa nicht die quasi heilige Mission, die sie den Worten anvertraute: gegen die Zeit zu kämpfen, gegen das Vergessen zu kämpfen, gegen den Tod zu kämpfen, «der absoluten Gegenwart des Augenblicks, dieser Ewigkeit des immerwährenden Augenblicks gerecht zu werden»?

Sylvie Le Bon de Beauvoir

Die Unzertrennlichen

für Zaza

Wenn ich heute Abend Tränen in den Augen habe, ist es dann, weil Sie tot sind oder weil ich lebe? Ich sollte Ihnen diese Geschichte widmen. Aber ich weiß, dass Sie nirgends mehr sind, dass mir nur der Kunstgriff der Literatur erlaubt, hier mit Ihnen zu reden. Im Übrigen ist dies nicht wirklich Ihre Geschichte, sondern nur eine an uns inspirierte Geschichte. Sie waren nicht Andrée, ich bin nicht diese Sylvie, die in meinem Namen spricht.

Kapitel 1

M