9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der erste Roman einer der größten Autorinnen und Philosophinnen des zwanzigsten Jahrhunderts. De Beauvoirs erzählerisches «Gesellenstück» ist ein Roman über fünf Töchter aus gutem Hause: «Ich rebellierte damals gegen Intellekt und starre Bildung, die mich lange unterdrückt hatten, und wollte meinen Widerwillen dagegen in den Geschichten junger Frauen zum Ausdruck bringen, die ich kannte und die Opfer der gleichen Dinge geworden waren…» «Es ist unbedingt notwendig, dass die Frauen selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen.» (Simone de Beauvoir)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 372

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

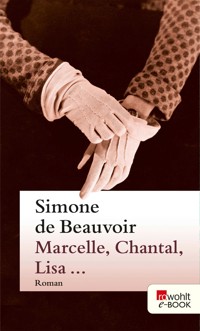

Simone de Beauvoir

Marcelle, Chantal, Lisa ...

Ein Roman in Erzählungen

Aus dem Französischen übertragen von Uli Aumüller

1.TeilMarcelle

Marcelle Drouffe war ein verträumtes und frühreifes kleines Mädchen. Schon im Alter von zehn Monaten hatte sie eine außergewöhnliche Sensibilität gezeigt. «Wenn du dir wehtatest, hast du nicht vor Schmerz geweint, sondern weil du dich von der Welt verraten fühltest», erzählte ihre Mutter ihr später.

Ihre Eltern verwöhnten sie, und sie war so brav, dass sie nie mit ihr schimpften. Aber sie lernte früh den Geschmack von Tränen kennen. Bei Anbruch der Dunkelheit schlüpfte sie unter den Schreibtisch ihres Vaters oder hinter die schweren Vorhänge im Salon und ließ die Traurigkeit und die Nacht in sich einziehen. Sie dachte an die kleinen Armen und an die Waisen, deren Geschichten sie in Büchern mit Goldschnitt gelesen hatte. Sie dachte daran, dass sie eines Tages erwachsen sein würde und dass ihre Mutter sie dann nicht mehr auf den Schoß nehmen würde, oder sie stellte sich vor, ihre Eltern wären tot und sie wäre allein auf der Welt. Dann rollten Tropfen ihre Backen hinunter, und sie fühlte ihren Körper in eine köstliche Leere abkippen.

Besonders gern weinte sie in Kirchen. An Feiertagen nahm Madame Drouffe sie mit, Jesuskinder aus Wachs in ihren Krippen zu bewundern oder den Duft der Ruhealtäre einzuatmen. Durch den strahlenden Dunstkreis der Kerzenflammen erblickte Marcelle wunderbare Visionen. Ihr Herz schmolz, und sie bot schluchzend einem blonden jungen Gott ihr Leben dar. Sie hatte ihn einmal gesehen, im Kino. Nachts, in ihrem Bett, vertraute sie sich ihm an und schlief an das Herz Jesu geschmiegt ein: Sie träumte, sie würde mit ihren langen Haaren zarte nackte Füße abtrocknen.

Eine Großtante von Marcelle unterhielt in der Rue Saint-Sulpice ein Lesekabinett. Sie war eine alte Frau mit brüchiger Stimme, die immer ein Band um den Hals trug. Für Marcelle gab es nichts Schöneres, als einen Tag bei Mademoiselle Olivier zu verbringen. Sie suchte sich unter den Büchern für die Jugend (bei denen im Katalog ein J hinter dem Titel stand) ein paar aus, dann setzte sie sich in einem dunklen Gang, der von oben bis unten mit schwarz eingebundenen Büchern bedeckt war, an ein Tischchen. Beim Schein einer Kerze verschlang sie Schmidts Erzählungen, die Romane von Reynes Montlaur oder von Madame Carette gesäuberte historische Memoiren. Der Kundschaft war der Zutritt zu den Gängen verboten. Nur eine Angestellte in hochgeschlossenem Mieder huschte manchmal wie eine Maus durch das Dunkel; sie kletterte auf eine Leiter, wobei sie sich in ihren langen Röcken verfing, und leuchtete mit einer Taschenlampe die Bücherreihen ab. Dann wusste Marcelle, dass ein neuer Besucher gekommen war und sich still auf einen Lederstuhl gesetzt hatte. Sie warf einen neugierigen Blick in den Laden: Sie entdeckte vor allem alte Damen und Priester. Auf einer Art Katheder sitzend, überwachte Mademoiselle Olivier den Raum mit strengem Blick. Vor ihr lag aufgeschlagen ein großes schwarz-grünes Verzeichnis, und bevor sie den Kunden die Bücher reichte, deren Rücken bei Romanen ein rotes, bei ernster Literatur ein gelbes Etikett schmückte, trug sie mit runder Schrift Titel und Namen des Autors ein.

Manche Stammkunden der Bibliothek erregten in Marcelle ein brennendes Interesse; reife Männer mit vom Denken durchgeistigten Gesichtern, mit verhangenen Blicken. Sie entdeckte an ihren ergrauenden Haaren, an ihren Überziehern, ihren bleichen Händen etwas erhaben Elegantes, das aus der Seele zu kommen schien; das waren vielleicht Schriftsteller, Dichter, bestimmt gehörten sie zu jener intellektuellen Elite, von der Monsieur Drouffe oft mit geheimnisvoller Miene sprach. Marcelle sah sie voller Verehrung an. Sie wünschte sich glühend, einer von ihnen würde sie eines Tages erblicken und mit samtiger Stimme sagen: «Was für kluge Bücher es liest, das hübsche kleine Mädchen!» Er würde ihr Fragen stellen und würde von ihren Antworten entzückt sein. Dann würde er sie mitnehmen in ein schönes Haus voller Bücher und Gemälde und würde sich mit ihr wie mit einer Erwachsenen unterhalten.

Marcelle hatte es sehr eilig, groß zu werden; sie wollte eine berühmte Schriftstellerin werden und mit großen Männern gebildete Gespräche führen. Nichts machte sie unglücklicher, als wie ein Kind behandelt zu werden. Sie blieb immer im Salon, wenn ihre Eltern Freunde eingeladen hatten; ihr behagte die Gesellschaft dieser reifen Frauen und Männer mit dem zurückhaltenden Lächeln, den gemessenen Bewegungen, den ernsten Stimmen. Wenn Monsieur Drouffe ihnen die Romane und Gedichte vorlas, die Marcelle für ihren kleinen Bruder Pascal verfasste, war sie etwas verlegen, aber überglücklich. Nur im Zusammensein mit gleichaltrigen Kindern war sie ausgelassen. Ihr brutales Lachen, ihre Schreie, ihre wilden Spiele entsetzten sie. Madame Drouffe hätte sie gerne in eine Schule geschickt, aber Marcelle war so sensibel, dass man nicht wagte, sie zu zwingen. Ihr wurde erlaubt, Privatstunden bei einem alten Fräulein zu nehmen; ihr Vater, der Professor für Grammatik war, übernahm ihre literarische Bildung, er verbesserte ihre Stilübungen und las ihr abends die großen Klassiker vor.

Wenn Madame Drouffe Marcelle allerdings in die Tuilerien oder in den Jardin du Luxembourg mitnahm, erlaubte sie ihr nicht, bei ihr sitzen zu bleiben. «Spiel mit deinen kleinen Freunden», befahl sie; das war der einzige Punkt, in dem sie ein Machtwort sprach. Marcelle gehorchte, doch nichts kam ihr so dumm vor, wie zu rennen und sich herumzustoßen; sie war nicht gelenkig und nahm widerwillig an den Spielen teil.

Später rief sie oft gerührt das Bild dieses nachdenklichen kleinen Mädchens wach, das sich an den Tagen, wenn die Weihnachtsbäume angezündet wurden, wenn in den Salons Farandole getanzt wurde, ans Fenster kauerte; die anderen Kinder waren zu sehr damit beschäftigt, sich mit Schokoladengebäck voll zu stopfen oder sich Papierhüte auf den Kopf zu stülpen, als dass sie sich von ihr stören ließen. Weit weg von ihren hochroten Gesichtern, von ihrem schrillen Gelächter, flüchtete sich Marcelle in eine Phantasiewelt.

Mademoiselle Olivier, die den Katalog der Bücher für die Jugend mit so viel Sorgfalt zusammengestellt hatte, wäre sehr erstaunt gewesen, hätte sie gewusst, welche Nahrung manche unschuldigen Mädchen und die erbaulichen Erzählungen des Domherrn Schmidt den Träumereien ihrer Nichte lieferten. Blaubarts Grausamkeit, die Prüfungen, die der holden Griseldis von ihrem argwöhnischen Gemahl auferlegt wurden, die Begegnung des Herzogs von Brabant mit der unglückseligen Genoveva, die unter ihren langen Haaren ganz nackt war, verwirrten Marcelle zutiefst. Ihr Entzücken an dieser Geschichte war unbegrenzt: Einer von einem imposanten Herrn misshandelten Frau gelingt es schließlich, durch Unterwerfung und Liebe dessen Herz zu erobern. Marcelle identifizierte sich mit dieser Heldin, die sie sich manchmal unschuldig und verkannt vorstellte, meistens aber eines schweren Vergehens schuldig, denn sie liebte es, zu Füßen eines schönen, reinen und schrecklichen Mannes reuevoll zu erschauern. Sie war ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und nannte ihn «Herr». Er ließ sie nackt vor sich bringen, und um sein kostbar aufgezäumtes Pferd zu besteigen, benutzte er ihren Körper als Trittleiter. Diesen Moment, wenn sie mit gesenktem Kopf, mit Verehrung und leidenschaftlicher Demut im Herzen spürte, wie ein spitzer Sporn ihren Sklavinnenrücken aufkratzte, zog sie wollüstig in die Länge. Wenn der Gerichtsherr mit den strengen Augen, von Mitleid und Liebe besiegt, die Hand als Zeichen der Vergebung auf ihren Kopf legte, umarmte sie seine Knie und fiel in eine süße Ohnmacht.

Sie war dreizehn Jahre alt, als in einem öffentlichen Lesesaal ihr Blick auf eine Unterhaltungsbeilage des Petit Parisien fiel: Ein Mann bedeckte einen Alabasterbusen mit gierigen Küssen. Den ganzen Tag über konnte Marcelle diesen Anblick nicht verscheuchen. Nachts, in ihrem Bett, gab sie sich ihm mit glühenden Wangen rückhaltlos hin. Benommen zwischen den warmen Decken liegend, bot sie von nun an jede Nacht ihre Brüste begehrlichen Lippen dar; gebieterische und zärtliche Hände strichen über ihr Fleisch, ein warmer Körper presste sich gegen ihren. Morgens schämte sie sich dieser Gedanken, doch sobald es dunkel wurde, wartete sie ungeduldig darauf, dass diese Bilder wiederkehrten. Es dauerte lange, bis sie einschlief: Ihre Lippen, ihr ausgetrockneter Hals taten ihr weh, und manchmal hatte sie Schüttelfrost und kalte Schweißausbrüche. Nach einem Jahr etwa wurden ihre Nächte wieder ruhig; sie hörte auf, sich in Hirngespinsten zu wiegen: Sie fing an, voller Beklommenheit auf ein ihr angemessenes Schicksal zu warten.

Ihre Gefühle waren zu anspruchsvoll, als dass sie sich mit der banalen Zuneigung hätte zufrieden geben können, die ihre Umgebung ihr entgegenbrachte. Madame Drouffe liebte Marcelle mit leidenschaftlicher Hingabe, aber sie war weder sehr intelligent noch sehr gebildet. Marcelle hatte ihre Mutter natürlich furchtbar gern, doch sie fühlte sich sehr allein neben ihr; oft konnte sie nicht anders, als ihr barsch zu antworten. Sie hatte gehofft, mit zunehmendem Alter eine Vertraute und Freundin ihres Vaters zu werden, aber Monsieur Drouffe interessierte sich ebenso wie für sie für Pascal, der anfing, Latein zu lernen, und für die kleine Marguerite. Er machte sich sogar oft über die Schüchternheit seiner Ältesten lustig und über ihre Hände, mit denen sie nichts anzufangen wusste. Marcelle war schmerzlich enttäuscht. «Wer wird mich lieben?», murmelte sie oft verzweifelt. Eines Abends, als ihr Vater Marcelle nach einer Veranstaltung, bei der niemand sie zum Tanzen aufgefordert hatte, wegen ihrer mürrischen Miene tadelte, brach sie in Schluchzen aus, lief in ihr Zimmer und sperrte sich ein. Madame Drouffe klopfte mehrmals leise an die Tür, aber Marcelle machte ihr nicht auf. Sie blieb im Dunkeln auf ihrem Bett liegen und starrte an die Decke, über die dann und wann beim Vorbeifahren einer Straßenbahn ein Lichtschein huschte. Sie bemitleidete sich grenzenlos. Nie würde sie jenen beschränkten und frivolen jungen Mädchen gleichen, die die Welt ihr vorzog, nie würde sie bereit sein, ihre Seele zu ersticken.

‹Ich bin nicht wie die anderen›, sagte sie sich leidenschaftlich. Sie erhob sich, stieß die Läden auf und ging auf den Balkon. Über Paris spannte sich ein Himmel in der Farbe von Herbstzeitlosen. Die Nacht war so süß, dass Marcelles Herz schneller zu schlagen anfing. Sie dachte an Madame de Staël, an Georges Eliott, an die Comtesse de Noailles. Da offenbarte sich ihr plötzlich wie durch ein Wunder ihr Schicksal. «Ich werde die Gefährtin eines genialen Mannes sein», murmelte sie ekstatisch.

Im Winter, der auf die Kriegserklärung folgte, glaubte sie ihn gefunden zu haben; er war Leutnant und las im Schützengraben Epiktets «Unterredungen». Marcelle wollte seiner würdig sein; sie war zu jung, um Krankenschwester zu werden, aber sie machte aus ihren alten Unterröcken haufenweise Scharpie und strickte unermüdlich Wintermützen. Außerdem sammelte sie auf den Champs-Élysées für das Rote Kreuz. Madame Drouffe machte es sich zur Gewohnheit, ihr jeden Abend einen Orangenblütentee zu trinken zu geben, damit sie nicht die ganze Nacht von den armen Verwundeten und den kleinen Flüchtlingen aus dem Norden träumte. Damals fing Marcelle an, sich ein bisschen das Gesicht zu pudern, weil sie so viel über die Schrecken des Krieges weinte, dass sie immer befürchtete, ihre Nase sei geschwollen und die Augen rot gerändert. Sie hörte auf, an Gott zu glauben: Bei dem ungeheuren Ausmaß menschlichen Leidens fühlte sie mit Bestimmtheit, dass es keine Vorsehung gab.

Das waren schreckliche Jahre für Marcelle, und später wunderte sie sich oft, dass sie an dieser Krise nicht zerbrochen war. Gott fehlte ihr, die Menschen verrieten sie. Der heldenhafte junge Leutnant heiratete eine Cousine von Marcelle. Die Welt wurde jeden Tag feindlicher, die zwischenmenschlichen Beziehungen wurden enttäuschender. Marcelle hatte den Wunsch, weit weg zu fliehen. Hätte sie nicht Angst gehabt, ihrer Mutter Kummer zu machen, wäre sie nach Madagaskar gegangen, um Leprakranke zu pflegen. Sie machte lange Spaziergänge durch den Bois de Boulogne, sie umarmte Baumstämme und rieb liebevoll ihre Wange gegen die raue Rinde dieser Lebewesen, die sich gern lieben lassen wollten, ohne sie zu verletzen.

Als kurz nach dem Krieg ihr Vater starb, war sie zwanzig Jahre alt. Pascal bereitete sich auf das Abitur vor, Marguerite ging in die Quinta. Madame Drouffe erwarb gegen eine bescheidene Ablösesumme Mademoiselle Oliviers Lesekabinett, das ziemlich hohe Einkünfte brachte. Marcelle wollte ihrer Mutter nicht zur Last fallen und hatte den Wunsch, ihrem Leben einen Sinn zu geben: Sie beschloss, einen Beruf zu ergreifen. Sie hätte keine Arbeit übernehmen können, die sie gefühlsmäßig nicht ansprach: Nach zweijähriger Vorbereitungszeit bekam sie eine Stelle als Sozialhelferin in einer Armenstation in der Rue de Ménilmontant.

Die Leiterin dieser Sozialeinrichtung war eine sanfte und sensible vierzigjährige Frau, die in ihrem Leben viel gelitten hatte; von der ersten Begegnung an war sie von Marcelles Jugend, von ihrer klangvollen Stimme und ihrem wachen Blick entzückt. Marcelle lernte die Annehmlichkeiten der Freundschaft kennen. Germaine Masson strickte duftige Schultertücher für sie und lud sie fast jeden Sonntag zum Kaffee ein. Marcelle erzählte ihr ihre Kindheit, sie vertraute ihr ihre Sehnsüchte, ihre Enttäuschungen und die Besonderheiten ihres Charakters an. Aber in ihrer Arbeit fand Marcelle nicht den Trost, den sie sich erhofft hatte. Die Sozialeinrichtung befasste sich damit, an die Bedürftigen des Viertels materielle Hilfen zu verteilen, arbeitslosen Jugendlichen Stellen zu besorgen, unglückliche Kinder zu schützen. Die Bedürftigen wurden in der Armenstation oder bei sich zu Hause medizinisch versorgt. Die Krankenschwestern waren aufopferungsvoll und gewissenhaft, betrachteten ihren Beruf aber als bloßen Broterwerb, und im Verlauf ihrer Gespräche bekam Marcelle nichts als Krankheitsgeschichten und Geldsorgen zu hören. Nie kam sie einer Seele näher.

Wenn sie abends in der überfüllten Metro nach Hause fuhr, fragte sich Marcelle traurig, ob die Leere in ihrem Innern jemals ausgefüllt werden würde. Verzweifelt sah sie die Männer mit den schwieligen Händen, die Frauen mit den fahlen Gesichtern an, diese Augen, die nicht einmal den Abglanz eines Ideals spiegelten. Den ganzen Tag über hatten sie schwer gearbeitet, und nun wollten sie essen; in ihnen war keine schöne Erinnerung, keine Hoffnung, nicht einmal ein harmonischer Vers, um sie sanft in ihrer Traurigkeit zu wiegen. Düstere und lichtlose Leben wie die Tunnel, die den Zug verschluckten. Die übel riechenden Waggons waren zum Ersticken. Marcelles Kehle war vor Mitleid wie zugeschnürt, und es kam ihr vor, als trüge sie alles Leid dieser Welt auf ihren Schultern. Sie hätte diesen Enterbten gern von der Schönheit, von der Liebe, vom Sinn des Leidens gesprochen, mit so überzeugenden Worten, dass ihr Leben dadurch verändert worden wäre. Sie konnte nichts für sie tun; ihre nutzlose Nächstenliebe verstärkte das physische Unbehagen, das der Geruch menschlichen Schweißes ihr verursachte, und von der Berührung grobschlächtiger Körper wurde ihr so übel, dass sie oft aussteigen und das letzte Stück Weg zu Fuß zurücklegen musste. Zu Hause angekommen, küsste sie lange ihr Gesicht im Spiegel. Unter unergründlichen Augen war die Haut etwas wund, durchsichtig, rot gesprenkelt wie das Herz einer Fingerhutblüte. Dieses pathetische Gesicht verdiente die Liebe eines Helden.

«Oh, mein Geliebter!», murmelte sie.

Marcelle arbeitete seit einem Jahr in der Rue de Ménilmontant, als sich ihr endlich eine Gelegenheit bot, ihre uneigennützigen Reichtümer an Kraft und Nächstenliebe zu verausgaben.

Es war an einem Aprilmorgen; sie saß mit Abrechnungen beschäftigt an ihrem Schreibtisch. «Stark sein und sich in schnöden Tätigkeiten aufreiben», murmelte sie, während sie ihre Additionen nachrechnete. Die Concierge klopfte an ihre Tür und reichte ihr zwei Visitenkarten: «Maurice Perdrières– Leiter der Sozialen Kontaktstelle», «Paul Desroches– Straßenbauingenieur». Diese Namen waren ihr unbekannt. Einen Augenblick später saßen ihr zwei etwa fünfundzwanzigjährige Männer gegenüber, mit intelligenten Gesichtern und fröhlichen Augen, die sich irgendwie ähnlich sahen. Ohne große Umschweife sagten sie Marcelle in unvermittelter und zutraulicher Weise, die ihr gefiel, dass sie gekommen waren, um sie um ihre Mitarbeit zu bitten.

Die Idee der Sozialen Kontaktstelle war aus dem Krieg entstanden; Perdrières und sein Freund Desroches hatten ein Jahr an der Front gekämpft, und dort, wo andere nur Morast und Blut hatten sehen können, hatten sie jene herrliche Sache entdeckt, die Brüderlichkeit heißt. Als sie 1919 zu ihren Büchern und ihrem Studium zurückkehrten, fühlten sie sich aus der Bahn geworfen. Das mit rein geistiger Arbeit erfüllte Leben, das ihnen einst genügt hatte, kam ihnen vertrocknet vor: Sie sehnten sich nach dem Gefühl der Verbrüderung. Perdrières und Desroches beschlossen, die tiefe und schlichte Kameradschaft des Schützengrabens zwischen den Klassen wieder aufleben zu lassen. Ihre Begeisterung und ihre Bereitwilligkeit überwanden alle Hindernisse: Bald hatten sie viele eifrige Jugendliche für ihre Ziele gewonnen. Gruppen wurden gebildet, so genannte Mannschaften, die abends in den abgelegenen Vierteln ausschwärmten, um Lehrlingen, Arbeitern Vorträge zu halten und um deren Freundschaft zu gewinnen. Der Verein nahm keine bestimmte politische Richtung für sich in Anspruch und hatte trotz seiner christlichen Zielsetzung keine religiösen Bekehrungsabsichten. Sein Ziel war uneigennütziger Austausch. Die Studenten brachten den jungen Arbeitern die geistige Nahrung, die allein dem Menschen innere Würde verleiht; dafür wurden sie vom Feuer der Großzügigkeit, der guten Laune und des Mutes gestärkt, das in der Volksseele lebt.

«Der Erfolg hat unsere Hoffnungen übertroffen», sagte Perdrières, «da ist nur das materielle Problem, das uns einschränkt, vor allem die Frage der Räumlichkeiten. Die Versammlungen finden oft in Kneipen statt.» Er lächelte: «Kneipen sind schön und gut, aber das kostet Geld, und schließlich ist man dort nicht zu Hause. Uns wäre sehr viel geholfen, wenn Sie uns ein Obdach anbieten könnten.»

Das Kinn in die Hand gestützt, schaute Marcelle Perdrières mit tiefem Interesse an: Diese Männer waren außergewöhnlich.

«Soziale Fragen interessieren mich sehr», sagte sie, «ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Hier versorgen wir nur die Körper, und darunter habe ich oft genug gelitten: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.»

«Sie können viel für uns tun», sagte Desroches, «Sie kennen die Gegebenheiten und die Bedürfnisse dieses Viertels. Um hier eine Mannschaft zu bilden, wäre Ihre Hilfe sehr wertvoll für uns.»

Marcelle willigte von ganzem Herzen ein und lud sie für den übernächsten Abend zum Essen ein, um die Angelegenheiten ausführlich zu besprechen. Als sie wieder allein war, verspürte sie eine überwältigende Freude: Endlich würde sie zeigen können, was in ihr steckte! Sie öffnete das Fenster und lehnte sich in den Garten hinaus: Tausende klebriger Blättchen flirrten in der Sonne; auch in ihrer Seele rauschte es frühlingshaft: Die in der Einsamkeit angehäuften inneren Reichtümer wollten zu Taten erblühen. Voller Begeisterung begrüßte Marcelle ihre innere Erneuerung wie das Heraufziehen einer Erneuerung der Welt.

Das Essen fand im Speisesaal der Armenstation statt. Germaine nahm nicht daran teil. Marcelle hatte eine hübsche Mahlzeit bestellt und eine bestickte Tischdecke aufgelegt, die ihrer Mutter gehörte. Perdrières und Desroches schienen dem, was sie aßen, keinerlei Beachtung zu schenken; sie redeten ununterbrochen äußerst angeregt über soziale Fragen, über Poésie pure, über des Menschen Los. Nie hatte Marcelle so eine interessante Unterhaltung mit angehört. Sie erklärten, man müsse das Volk auf die Höhe der Kultur heben und nicht die Kultur auf die Ebene des Volkes senken. Perdrières zitierte den Fall eines jungen Typographen, der Valéry besser verstand als die Professoren von der Sorbonne. Zum Nachtisch reichte Marcelle ihnen Benediktinerlikör, von dem sie selbst auch nippte. Es wurde beschlossen, dass Perdrières jeden Donnerstag einen Studienzirkel abhalten sollte. Desroches und ein anderer sollten die Englisch-, Buchführungs- und Französischkurse unter sich aufteilen. Dieser Unterricht war nur für junge Männer. «Die Jugend muss die Welt verändern», sagte Perdrières. Um auch mit deren Familien in Kontakt zu kommen, sollten im Festsaal einmal monatlich Vorträge über Themen von allgemeinem Interesse stattfinden, zu denen die jungen Leute ihre Verwandten und Freunde mitbringen konnten. Perdrières plante auch Gruppenausflüge, denn er glaubte an Picknicks im Grünen, an Wanderungen im Gleichschritt zu im Chor gesungenen Liedern, um dem Volk den Sinn geistiger Werte zu vermitteln. Da die Armenstation ab sechs Uhr leer stand, schlug Marcelle vor, dort eine Anlaufstelle einzurichten, die sie bis acht Uhr beaufsichtigen wollte: Sie würde es übernehmen, Bücher, Zeitschriften, einen Billardtisch zu besorgen.

Dieser Vorschlag wurde begeistert aufgenommen, und Desroches schwärmte von der außerordentlichen Entwicklung, den die Mannschaft der Rue de Ménilmontant dank Marcelles glücklicher Anregungen nehmen würde. Während er sprach, bemerkte Marcelle in seinem Mundwinkel eine kleine Schramme. Ihr fiel auch auf, dass Perdrières keine Sockenhalter trug und dass man seine Waden sah, wenn er die Beine übereinander schlug, das rührte sie. Diese außergewöhnlichen Menschen waren auch Männer, ungeschickte große Kinder, wie Männer eben sind. Sie hätte gern Ordnung in ihre Zimmer gebracht, ihre Krawatte zurechtgerückt und ihre Knöpfe angenäht, wie sie es für Pascal machte. Ihre Bewunderung bekam einen Anflug von mütterlicher Zuneigung.

Germaines anspruchsvolle und weichliche Zärtlichkeit belastete sie schon seit längerem. Germaine wollte in Marcelles Erfahrungen immer ihre eigenen Erfahrungen wiederfinden, in Marcelles Charakter Züge ihres eigenen Charakters entdecken. Sie quälte sie mit Fragen, sie nahm ihre ganze Freizeit in Anspruch. Diese ältliche Frau zehrte wie ein Vampir von der Jugend und dem Schwung ihrer Freundin. Der Umgang mit ihr war deprimierend. Männliche Kameradschaft dagegen beflügelte den Willen und den Mut, sie war rau, offen, ohne Umschweife.

«In gewisser Hinsicht bin ich sehr weiblich», sagte Marcelle eines Tages zu Desroches, «und trotzdem verstehe ich mich nur mit Männern.»

Sie hörte auf, Germaine so oft zu besuchen. Als sie sonntags telefonisch abgesagt hatte, stand am Montag in Germaines Augen ein stiller Vorwurf. Da fühlte Marcelle voller Stolz, dass ihre unbändige Natur sich nicht von ihren Gefühlen versklaven lassen würde.

Sie widmete nun ihre ganze Freizeit dem Verein. Viele junge Männer meldeten sich bei der Sozialen Kontaktstelle an. Allerdings hatten nur wenige von ihnen den echten Wunsch, sich zu bilden, und Marcelle machte sich keine Illusionen über den Wert ihrer Mitgliedschaft. Sie kamen, um sich mit ihren Kameraden zu treffen, sie kamen, weil nichts von ihnen verlangt wurde und weil sie kein Geld hatten, jeden Abend ins Café zu gehen. Manche, die meinten, sie könnten eines Tages eine Stelle oder medizinische Versorgung brauchen, wollten sich mit der Sozialeinrichtung gut stellen, die im Viertel als Macht betrachtet wurde; ihre Eltern drängten sie, die Soziale Kontaktstelle zu besuchen: Das konnte jedenfalls nicht schaden. In ihrer verdrießlichen und skeptischen Art versäumte Germaine es nicht, diese eigennützigen Motive hervorzuheben. Doch Marcelle war jedes Mittel der Anwerbung recht. Sie machte bei den Familien und den jungen Leuten, die sie von der Armenstation oder vom Stellenbüro her kannte, rege Propaganda: Nach und nach zogen diese andere nach sich.

Der Versammlungsraum war sehr groß. Marcelle setzte sich unauffällig ans Ende des Raums und tat so, als vertiefe sie sich in irgendeine Arbeit. Die jungen Leute spielten Billard oder Karten, lasen Zeitungen, unterhielten sich. Marcelle hatte mit dem Verwalter einer Volksbibliothek ein Abkommen getroffen, das es ihr ermöglichte, ihnen Bücher zur Verfügung zu stellen. Wenn sie bei ihr ein Buch ausliehen, zurückgaben oder sie um eine Auskunft baten, nutzte sie die Gelegenheit und knüpfte ein Gespräch an. Man sprach über den letzten Studienzirkel, über den nächsten Vortrag, und manchmal wurde die Unterhaltung persönlich. Marcelle glaubte, dass sie für diese Kinder zunächst einmal eine Kameradin werden musste, um Einfluss auf sie zu bekommen. Sie benahm sich bald vertraulicher. Sie beugte sich über ihre Schulter, um zu sehen, was sie lasen, und während sie mit ihnen redete, setzte sie sich manchmal zwanglos auf den Tisch. Sie liebte diese junge und herzliche Atmosphäre. Wenn sie mit einem kleinen Mechaniker oder mit einem Ladengehilfen scherzte, wurde ihr sonnenklar, dass die Schranken zwischen den Klassen allein von Hass und von Vorurteilen errichtet wurden. Die Zurückhaltung, die sie ihr gegenüber wahrten, schien ihr nicht etwa einen sozialen Unterschied zu betonen, sondern schmeichelte ihr wie eine heimliche Huldigung. Die meisten Mitglieder waren ordentlich, ernsthaft und stammten aus ehrbaren Familien. Aber als der Verein sich ausweitete, schlossen sich ihm zweifelhaftere Elemente an; es kamen sogar Kommunisten und auf Abwege Geratene. Gerade diesen verirrten Seelen widmete sich Marcelle besonders liebevoll: Sie machte es sich zur Aufgabe, ihr Gefühl für Moral zu wecken, sie ihrem verderblichen Milieu zu entreißen. An warmen Abenden, wenn sie in Hemdsärmeln wie anmutige Tiere auf den Fensterbänken saßen, fühlte Marcelle den verzweifelten Wunsch, ihre Köpfe mütterlich an ihr Herz zu drücken.

Vor allem einen von ihnen hätte Marcelle gerne in ihre Arme genommen, um ihn für immer vor Unheil zu schützen. Er hieß Fradin. Seine Züge waren unregelmäßig, seine Augen zärtlich, sein Mund war kindlich und sinnlich. Sein Hemd öffnete sich schamlos über einer goldbraunen Brust, und sein Schweiß roch nach Minze. Es wurde behauptet, er ließe sich von Frauen aushalten. Marcelle bat ihn oft, länger als die anderen dazubleiben und ihr beim Aufräumen zu helfen. Er willigte freundlich ein, aber es gelang ihr nie, ihn zum Sprechen zu bringen. Sobald er fertig war, nahm er seine Schirmmütze und sagte Marcelle mit vulgärer Stimme gute Nacht.

Beklommen sah sie ihn seinen Vergnügungen entgegengehen. Gleich würden sich auf irgendeinem populären Tanzfest geschminkte Mädchen an seinen Körper schmiegen und würden, den Kopf an seinen Hemdausschnitt gelehnt, seinen Geruch einatmen. Auf seinen Knien sitzend, würde eine seine Haare, seinen Nacken streicheln und zärtlich ihre Hand unter seinen Kragen schieben. Marcelle glaubte die Berührung der warmen, seidigen Haut in ihrer Handfläche zu spüren. Sie erschauerte. Wie sollte man diesen jungen Menschen Reinheit beibringen? Der Gedanke an die Gefahren, denen Fradin seine Seele, seinen Körper aussetzte, brachte sie aus der Fassung. Obwohl ihr Beruf sie mit den harten Realitäten des Lebens konfrontierte, erweckten die Wörter Laster, Syphilis, Geschlechtskrankheit in Marcelle noch Abscheu und Angst.

Marcelle blieb eine Weile schweren Herzens in dem leeren Raum stehen: Alle waren sie gegangen, hatten sie respektvoll, gleichgültig ihrer Reinheit und ihrer Einsamkeit überlassen. Sie machte die Lichter aus und ging zur Metrostation Ménilmontant. Sie dachte an den Moses von Vigny, an den Christus im Ölgarten. «Ich gebe, ich gebe, und wer gibt mir?», murmelte sie, wenn sie wieder in ihrem mit blassgrünem Jouy bespannten Zimmer war. Traurig legte sie ihre Lippen auf die Blumen mit den frischen Blütenblättern, die immer ihren Tisch schmückten. Sie liebte es, mit unbelebten Gegenständen zu sprechen, sie zu streicheln: Sie verlangten nichts von ihr und verweigerten sich nie. Oft schluchzte sie trotz des Rosendufts im sanften Schein der Lampe.

Weder Perdrières noch Desroches ahnten etwas von diesen Tränen. Das waren Männer, und sie glaubten, Ideen reichten aus, die Welt zu verwandeln. Marcelles anfängliches Interesse für ihre sozialen Theorien wurde zu Langeweile. Neben diesen Intellektuellen fühlte sie sich geheimnisvoll weiblich und wieder einmal allein. Sie schätzten sie, weil sie aktiv, intelligent und heiter war. Aber wer würde sie jemals in ihrer Schwäche kennen und lieben? «Die rührende Schwäche der Starken», notierte sie in einem Heft; sie nahm sich vor, ein Gedicht zu schreiben, das mit diesen Worten endete.

Marcelle verstand sich besser mit Desroches als mit Perdrières. Er war differenzierter, verständnisvoller, sein Geist und seine Bildung waren etwas ungeschliffen, seine Sensibilität war noch kindlich, aber er war empfänglich für Melancholie und für Zärtlichkeit und hatte ein Innenleben. Da sie fürchtete, Anlass zu böswilligen Kommentaren zu geben, wenn sie ihn zu oft in ihrem Büro empfing, traf sie ihn manchmal außerhalb ihrer Arbeitsstelle. Sie gingen zusammen zu Vorträgen, in Konzerte und tranken in Konditoreien Tee. Sie war nicht kokett zu ihm: Koketterie war in ihren Augen ein Mangel an Aufrichtigkeit und etwas Niedriges, aber sie wollte ihm ihr wahres Gesicht zeigen, und da er nicht sehr scharfsichtig war, war sie gezwungen, bestimmte Züge ihres Charakters hervorzuheben. Eines Tages begrüßte sie ihn ernst und sprach so bewegt über das tragische Leben der Armen, dass er, als er sie verließ, Tränen in den Augen hatte; am nächsten Tag fand er eine träge und frivole Frau vor, die sich über ernste Äußerungen lustig machte. Im Anschluss an einen beeindruckenden Vortrag von Claudel, als sie, anstatt gerührt zu sein, lustige Scherze über die Beleibtheit und die dicken Brillengläser des Dichters machte, schien Desroches so verwirrt, dass Marcelle in Gelächter ausbrach.

«Es gibt mehr als eine Frau in mir», sagte sie.

In der ersten Zeit redete Desroches immer von der Sozialen Kontaktstelle, von den Pflichten der Elite, von der Einstellung des Christen zu wirtschaftlichen und politischen Problemen: Er war praktizierender Katholik. Marcelle interessierte sich mehr für Menschen als für Ideen, und unter Freundschaft verstand sie nicht den Austausch von Meinungen, sondern tiefen seelischen Austausch. Sie fragte Desroches über seine Kindheit aus und vertraute ihm von sich selbst einiges an. Ihre Beziehung wurde enger. Desroches ging so weit, ihr manchmal Veilchen zu schenken; er versuchte, den genauen Farbton ihrer schönen Haare zu bestimmen.

«Sie sind nicht nur eine hervorragende Frau», sagte er eines Tages im Brustton der Überzeugung zu ihr, «Sie sind auch ganz einfach eine Frau.»

«Ja», sagte Marcelle weich, «eine Frau.»

Marcelle war von Desroches’ Persönlichkeit nicht überwältigt, aber sie fand es angenehm, verstanden und verehrt zu werden. Als Desroches sie bat, ihn zu heiraten, willigte sie ein. Desroches wollte nicht heiraten, bevor er eine Position hatte, die es Marcelle ermöglichte, ihre Arbeit aufzugeben. Um aber keinen Klatsch aufkommen zu lassen, verlobten sie sich sofort: In der Armenstation wurde ein hübsches Fest veranstaltet, bei dem Perdrières viel beklatschte Toasts ausbrachte.

Kurz darauf fuhr Marcelle mit ihrer Mutter für einen Monat aufs Land, wo sie Muße hatte, das ganze Ausmaß ihres Glücks zu genießen. Sie schrieb Desroches und Germaine vor Freude überquellende Briefe. «Ich liege den ganzen Tag auf der Wiese, von der Sonne berauscht wie ein junges Tier. Es tut mir nicht Leid um die schweren Jahre, die ich allein, ohne Liebe durchlebt habe: Meine Freude wäre nicht so überwältigend, wenn ich nicht unter Tränen auf sie gewartet hätte. Wie herrlich ist es doch, Germaine, nachdem ich das Gewicht meines unnützen Herzens so lange wie eine Bürde getragen habe, mich endlich einer großen Liebe hinzugeben.»

Marcelle gehörte nicht zu jenen, die das Glück egoistisch macht: Wieder in Paris, richtete sie eine Frauengruppe ein und übernahm den Studienzirkel. Jeden Sonnabend sprach sie vor begeisterten Zuhörern über Claudel, Péguy, über den sozialen Auftrag der Frau, über den Sinn des Schmerzes. Sie brachte auch Germaine dazu, jeden Monat zu propagandistischen Zwecken einen Tanzabend zu veranstalten, wo die jungen Leute des Viertels sich in familiärer und fröhlicher Atmosphäre ihrem Alter entsprechend amüsieren konnten. Der erste Abend war ein voller Erfolg. Marcelle tanzte mit Desroches. Sie tanzte auch mit Fradin und Linières: Jedes Mal, wenn die jungen Männer schüchtern die Arme um ihre Taille legten, fühlte sie das Wunderbare an dieser Verbrüderung so intensiv, dass ihr Herz schneller schlug. Am Ende des Tanzabends war sie zu erregt, als dass sie hätte schlafen können, und sie schlug Desroches vor, sie zu Fuß nach Haus zu begleiten. Fröhlich gingen sie durch die menschenleeren Straßen.

«Wie sehr man nach einem solchen Abend fühlt, dass die Annäherung der Klassen nur eine Sache des guten Willens ist!», sagte Desroches begeistert. Marcelle war ganz und gar seiner Meinung. Aber plötzlich dachte sie daran, wie selten die Gutwilligen sind: Sie wurde ganz traurig und schmiegte sich fröstelnd an ihren Verlobten. Er legte seinen Arm um sie, und einen Moment lang blieben sie in stiller Verbundenheit stehen. Marcelle schloss die Augen. Desroches’ Arm um ihrer Schulter war ein heißes und köstliches Brennen. Sie wandte ihm ihr Gesicht zu.

Desroches zögerte einen Augenblick, dann fühlte Marcelle zwei heiße Lippen auf ihrem Mund. Voller Zärtlichkeit und Hingabe erwiderte sie seinen Kuss leidenschaftlich. Sogleich löste er sich sanft von ihr und ging wieder neben ihr her, ohne sie zu berühren. Er schien verstört, und Marcelle wusste nichts mehr zu sagen. Ihre ganze Freude war erloschen. Nach diesen Stunden, in denen sie sich so großzügig eingesetzt hatte, enthüllte sich ihr plötzlich die Nichtigkeit jeglichen Handelns, jeglicher Liebe. Es kam ihr vor, als sei für große Seelen sogar das Glück geringfügig.

In den folgenden Tagen blieb Marcelle traurig und nervös. Sie hätte gern noch an Gott geglaubt, um wie in ihrer Kindheit in die Kirche zu gehen und zu weinen: Menschliches ließ sie immer unbefriedigt. Sie hatte sich die Liebe als wunderbare Fülle vorgestellt. Aber für ihr unruhiges Herz würde es auf Erden wohl nie Frieden geben. Fern von Desroches, sehnte sie ihn so verzweifelt herbei, dass ihr trockener Hals, ihre brennenden Lippen ihr wehtaten; war er da, empfand sie seine Anwesenheit als erstickend. Desroches hatte ihr immer etwas zu erzählen, mitzuteilen und war ständig am Lächeln. Während er sprach, schaute Marcelle verzweifelt diesen Körper an, hinter dem sich, kostbar und unerreichbar, eine Seele verschanzte. Sie war ihrer selbst so überdrüssig, dass sie sich gerne für immer in ihm verloren hätte. Doch zwei nebeneinander sitzende Menschen, die sich lieben, sind immer noch zwei einsame Menschen. Desroches schien von dieser Tragödie nichts zu ahnen. Eines Sonntagnachmittags war Marcelle jedoch so verstimmt, dass er sich schließlich darüber wunderte. Auf dem Diwan ihres blassgrünen Zimmers halb ausgestreckt, antwortete sie nur einsilbig. Die zarten Harmonien des Teppichs und der Wände nahm sie durch einen grauen Nebel wahr, die Umrisse der Gegenstände schienen ihr verschwommen, der Tag reizlos; ihr eigener Körper war bleiern.

«Was haben Sie, Liebste?», fragte Desroches und beugte sich über sie.

Sie lächelte schwach; sie wusste selbst nicht genau, über welchen Kummer sie hinweggetröstet werden wollte.

«Setzen Sie sich hierher, ganz nah neben mich», sagte sie. Er setzte sich und nahm mit etwas gezwungenem Gesicht ihre Hand. Sie legte den Kopf an seine Schulter.

«Oh, die Welt ist so grässlich!», sagte sie mit Tränen in den Augen. Er drückte sie an sich.

«Bleiben wir so sitzen», sagte sie, «so ist es gut.»

Die Wange neben die raue Jacke gelegt, in der Wärme dieses Körpers, die in ihren Körper überging, und von seinen starken Armen umschlungen, vergaß sie die Unzulänglichkeit des Glücks. Der Augenblick war von einer melancholischen Süße, die kein Wort ausdrücken konnte. Nur mit einem Kuss hätte Desroches ihre dargebotene Seele erlösen können. Er küsste sie nicht; er streichelte ihre Haare, dann stand er auf. Nachdem er weggegangen war, blieb Marcelle lange erschöpft und wunschlos liegen. Am liebsten hätte sie sich in nichts aufgelöst. Als sie aus dieser schmerzlichen Betäubung erwachte, konnte sie es nicht aushalten, mit sich allein zu sein, und ging auf die Straße. Zwei Stunden lief sie aufs Geratewohl herum, ohne zu wissen, warum sie von Schluchzen geschüttelt wurde. Manchmal musste sie sich gegen eine Mauer lehnen, weil sie ohnmächtig zu werden glaubte.

Einige Tage später führte sie mit Desroches ein langes Gespräch. Er sagte ihr, wie sehr er unter den Zwängen litte, die er sich auferlegte, und wie ungestüm er manchmal danach verlangte, sie in die Arme zu nehmen. Seiner Meinung nach dürfe ein Christ die Wonnen der körperlichen Vereinigung aber erst erfahren, wenn sie durch das Sakrament der Ehe geheiligt sei. Selbst dann war es ein schwieriges moralisches Problem, zu wissen, in welchem Maße die Sinnenlust gestattet ist, meinte er.

«Das Sakrament der Ehe ist keine Verherrlichung des Körpers», sagte er, «es ist das Annehmen unserer Fleischlichkeit. Es fordert jedoch gleichzeitig, dass diese unter der Kontrolle der Vernunft und des Willens bleibt; wir dürfen ihr kein Eigenleben zugestehen. Unseren rein physischen Trieben nachgeben heißt unsere menschliche Würde verleugnen.»

Marcelle war ganz und gar derselben Ansicht; sie fand, dass der Liebesakt nicht die brutale Befriedigung eines Verlangens sein dürfe, er müsse in freiem Entschluss gewählt und durch den Wunsch nach Zärtlichkeit gewissermaßen vergeistigt sein. «Von Zärtlichkeiten und Küssen verspricht man sich aber doch keine niedrigen Gelüste. Oft gibt es keine andere Sprache, mit der zwei Seelen sich vereinen könnten.»

Desroches protestierte lebhaft und meinte, dass er das Problem ganz genauso sähe. Nur würde ihre Verlobungszeit lange dauern: Um ihrer Hochzeitsnacht die bewegende Feierlichkeit zu bewahren, mussten sie sich davor hüten, ihre Körper aneinander zu gewöhnen, und sei es durch ganz keusche Umarmungen.

Marcelle fand es sehr schön, dass zwei Verlobte solche Themen ohne falsche Scham besprechen konnten, und sie sagte Desroches, wie sehr sie sein Zartgefühl schätzte. In der Folge litt sie jedoch darunter, zu sehen, mit welcher Leichtigkeit er die Disziplin wahrte, die er sich auferlegt hatte. Er war weder leidenschaftlich noch rastlos.

«Ich habe ihm nichts vorzuwerfen», sagte sie traurig zu Germaine, «es ist nur so: Ich wünsche mir Riesen, und es gibt nur Menschen.»

Auch in der Sozialen Kontaktstelle erlebte Marcelle grausame Enttäuschungen. Obwohl Perdrières in seinen Artikeln und Vorträgen behauptete, unverbildete Köpfe seien am besten geeignet, die unvergänglichen Meisterwerke des menschlichen Geistes zu erfassen, interessierten sich die Näherinnen und die kleinen Angestellten weder besonders für Racine noch für Baudelaire. Sie verstanden nicht, dass verheiratete Frauen darauf verzichten sollten, arbeiten zu gehen, um sich dem Heim und den Kindern zu widmen. Marcelle hielt ihnen wunderbare Vorträge über Entsagung und Hingabe, die sie sich ungerührt anhörten. Nach ihren Kursen, in denen sie ihr Bestes gab, war Marcelle ganz erschöpft. Im Frühling hatte sie großen Ärger mit der Frauengruppe: Die jungen Männer und die Mädchen, die sich regelmäßig bei den Tanzabenden der Armenstation zusammenfanden, nahmen die Gewohnheit an, sich heimlich zu treffen; sonntags erzählten sie ihren Familien oft, sie gingen mit ihrer Gruppe spazieren, die einen mit Marcelle, die anderen mit Perdrières, und machten dann zusammen ohne jede Aufsicht Spaziergänge. Als die Sache herauskam, gab es im Viertel einen kleinen Skandal. Die Tanzabende mussten abgeschafft werden, und es wurde von nun an sorgfältig darauf geachtet, jeden Kontakt zwischen den Geschlechtern zu vermeiden.

Marcelle begann den Verein, die Armenstation, die Rue de Ménilmontant zu hassen: Als sich alle Mitglieder des Vereins mit ihren Angehörigen und Freunden in einer nach feuchtem Holz riechenden langen Baracke zu einem Vortrag versammelten, war die Atmosphäre so bedrückend, dass Marcelle vor Verzweiflung erschauerte. Die Mädchen hörten nicht auf, dümmlich zu kichern, ihre Mütter richteten misstrauische und mitunter feindselige Blicke auf Marcelle. Die Studenten, die Gelehrten, die kamen, um je nach Fachgebiet über Péguy, die Vereinigten Staaten, über den Vorzeitmenschen zu sprechen, waren alle enttäuschend mittelmäßig. Über die graue Menge der Zuhörer hinweg starrte Marcelle auf das Ölpapier, das als Fensterscheibe diente, und dachte, dass ihre Jugend umsonst verrann. An dem Abend, als Perdrières ihr Denis Charval vorstellte, war Marcelle angenehm überrascht. Er war anders als die anderen Vortragenden: ein eleganter und ungezwungener junger Mann mit einer Strähne schwarzer Haare über der Stirn.

«Ist er einer Ihrer Freunde?», fragte sie Perdrières, während Charval sich hinter den Tisch setzte, auf dem eine grüne Decke lag.

«Er ist der Freund des Bruders einer meiner Freunde», sagte Perdrières. «Er soll höchst bemerkenswerte Verse veröffentlicht haben. Glauben Sie, dass das etwas bringt, ein Vortrag über Rimbaud?»

«Warum nicht?», sagte Marcelle. Interessiert musterte sie den jungen Dichter. Seine grünen Augen verrieten eine offene, extreme und kapriziöse Seele. Marcelle hatte den Eindruck, dass er über Rimbaud sprechend sein eigenes Inneres preisgeben würde.

Charval sprach bewegt, kunstverständig. Er beschrieb Rimbaud als einen Menschen, der nicht bereit gewesen war, seine Sehnsucht nach dem Unendlichen in sich zu ersticken. Die mittelmäßigen Güter, von denen die anderen sich verlocken lassen, hatte er alle ausgeschlagen: Zärtlichkeit, Familie, Ruhm, Liebe und sogar sein eigenes Genie. Um das Schöne dieser Ablehnung auszudrücken, bekam Charvals Stimme einen so nüchternen und zugleich ergreifenden Klang, dass Marcelle tief in seiner Seele zu lesen vermeinte.

«Wir bewundern Rimbaud für die unnachahmliche Harmonie seiner Gedichte und seiner Prosa», schloss er, «aber wenn wir ihn wie einen Bruder, wie einen schrecklichen und reinen Engel lieben, so für die wundervollen Seiten, die er nicht geschrieben hat.»

Vereinzeltes Klatschen wurde laut. Perdrières beugte sich zu Marcelle hinüber.

«Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht», sagte er besorgt. Marcelle zuckte die Achseln.

«Natürlich kann Rimbaud für diese Herde kein Beispiel sein.»

Sie schob ihren Stuhl zurück und ging zu Charval, um ihm im Namen des Vereins zu danken und ihm ihre Bewunderung auszudrücken. Charval wehrte bescheiden ab. Dann lud er Marcelle, Perdrières und Desroches ein, mit ihm etwas trinken zu gehen. Marcelle war noch nie in einem Lokal gewesen. Als sie die Tür einer großen Brasserie am Montparnasse aufstieß, kam es ihr vor, als werde sie plötzlich mitten in einen phantastischen Traum versetzt. Sie hatte bemerkt, dass die Uhr im Taxi bei zwanzig Francs stehen geblieben war. Den weißen Kaschmirschal, der Charvals Mantel aufhellte, schätzte sie auf über hundert Francs, und diese Pracht blendete und schockierte sie zugleich ein bisschen. Sie hätte Charval gerne besser kennen gelernt. Sein Mund glich dem des kleinen Fradin, und er hatte eine zynische Falte im Mundwinkel. Wenn man seine Züge mit den offenen Zügen Desroches’ verglich, ahnte man, dass er schon viel erlebt hatte.

Die Unterhaltung war weniger interessant, als sie hätte sein können, weil Perdrières pausenlos über das Volk und über Bildung sprach. Marcelle dachte gereizt, dass Charval aus ihrem Leben verschwinden würde, ohne dass er sie richtig hatte würdigen können. ‹Das Leben versteht sich schon gut genug darauf, die Menschen zur Einsamkeit zu verurteilen, wir dürfen uns nicht zu seinem Komplizen machen›, dachte sie. Sie sagte Charval, sie hätte den lebhaften Wunsch, seine Gedichte zu lesen, und lud ihn für den kommenden Sonntag zum Kaffee ein.

Es wurde eine wunderbare Begegnung. Von den ersten Minuten an gab Marcelle dem Gespräch eine vertraute und persönliche Note. Sie gestand, dass sie nicht mehr an den handelnden Einsatz glaubte, und Charval vertraute ihr an, dass er nie daran geglaubt habe. Weder er noch sie glaubten noch an Freundschaft. Marcelle sagte, ihre einzige Zuflucht seien ihre Träume und die poetischen Versuche, die sie von Zeit zu Zeit in ihre Tagebücher schrieb. Es verstörte sie, zu hören, dass Charval oft sogar die Poesie wie nutzloser Zeitvertreib oder wie eine Lüge vorkam. Er lebte für einige kostbare und reine Impressionen, die er nicht in Worte umsetzen konnte, ohne sich an ihnen zu versündigen. Marcelle protestierte; mit bebender Stimme erinnerte sie Charval an den Auftrag des Dichters und ermunterte ihn, nicht an sich zu zweifeln. Sie hätte dieses schöne, verbitterte Gesicht gern in ihre Hände genommen und etwas von ihrer Zuversicht und von ihrem Eifer hineinfließen lassen.

Charval war zu jung, zu schüchtern, um Marcelles Freundschaft zu suchen, deshalb kam sie ihm großzügig zuvor. Sie erkannte, dass sie im Leben dieses traurigen Kindes eine Rolle zu spielen hatte. Sie gingen zusammen in die neue Aufführung des Vieux-Colombier, in eine Picasso-Ausstellung im Studio des Ursulines, sie sahen sich fast jeden Tag. Charval fragte Marcelle über ihren Beruf, ihre Beschäftigungen, ihre Familie aus. Er sprach über die fesselnde Melancholie, die die Bars und Vergnügungslokale nachts ausstrahlen, über moderne Ästhetik, über die Absurdität des Lebens. Marcelle wollte seine Freunde kennen lernen. Sie begleitete ihn manchmal in Lokale, wo er mit Schriftstellern und Dichtern in hellen Anzügen und lockeren Hemden über Kubismus, Dadaismus, die letzten Gedichte Cocteaus oder die vierte Dimension diskutierte. Es war nicht leicht, der Unterhaltung zu folgen, die von einem Thema zum anderen sprang, mit eingeworfenen Scherzen und Andeutungen, die nur Eingeweihte verstehen konnten, aber Marcelle war entzückt, endlich in das Klima versetzt worden zu sein, in dem zu leben sie sich immer gewünscht hatte: In dieser merkwürdigen und verfeinerten Welt, umgeben von jungen Genies, konnte sie sich endlich entfalten. Unter all diesen Elitemenschen war Denis der schönste, der eleganteste und der jüngste; seine Stimme war die zärtlichste, sein Blick der verträumteste. Auf keinem anderen Gesicht las Marcelle so erregende Verheißungen. Seine Ansichten waren oft paradox, und Marcelle hörte sie sich voller Nachsicht an. Wenn sie etwas Einfluss auf Charval ausübte, würde sie ihn schon zu richtigeren Auffassungen bringen. Sie mochte aber die Lässigkeit seiner Sätze, ihre ungewissen und köstlichen Wendungen.

Seit ihrer ersten Begegnung waren kaum drei Wochen vergangen, als Denis Marcelle vorschlug, mit ihm am Ufer der Marne zu Abend zu essen. Es war ein schöner Sommerabend. Marcelle trug einen breitrandigen Strohhut und ein grün bedrucktes Kleid mit Ballonärmeln. Sie sah den blassen Himmel an, sie sah Charvals glatte Backen an. Sie zögerte, weil Desroches an diesem Abend bei den Drouffes zum Essen eingeladen war. Acht Tage zuvor hatte Marcelle mit ihrem Verlobten eine heftige Szene gehabt: Sie hatte ihm vorgeworfen, ängstlich, verständnislos und unsensibel zu sein, sie hatte ihm gesagt, dass sie seine Fürsorglichkeit, seine ständige gute Laune leid sei. Seitdem war ihr Verhältnis gespannt, doch Marcelle wollte nicht unhöflich sein.

«Rufen Sie zu Hause an, erfinden Sie irgendetwas», sagte Charval gebieterisch und schmollend. Marcelle lächelte. Sie empfand eine seltsame Lust, den Launen dieses Kindes nachzugeben.

«Ihnen kann man nichts abschlagen», sagte sie.

Sie aßen im Freien Bratkartoffeln und Aalragout. Marcelle, die Wein eigentlich nicht besonders mochte, trank fast eine halbe Flasche. Nach dem Essen legten sie sich am Ufer nebeneinander ins Gras. Paris war weit weg; die Rue de Ménilmontant, die Soziale Kontaktstelle, Desroches existierten nicht mehr. Es schien Marcelle, als würde sie wie ein fügsames Spielzeug von einem Schicksal davongetragen, gegen das sie nichts tun konnte. In ihrem Bewusstsein war nur noch das Schlagen ihres Herzens und ganz nah an ihrem Gesicht ein warmer Atem. Etwas würde geschehen, sie würde keine Bewegung machen, es aufzuhalten. Regungslos, passiv nahm sie es hin. Jahrelang hatte sie wie eine starke, sanfte, rastlose Frau gelebt; sie hatte das Bedürfnis, und sei es nur für einen Augenblick, einmal nichts zu denken, nichts zu wollen.

Zuerst regnete es auf ihre Augen, auf ihre Mundwinkel stürmische Küsse, dann fühlte sie die Wärme eines Körpers an ihrem Körper und auf ihrem Mund einen langen, tiefen Kuss. Sie ließ sich gehen. In ihr war nichts als Wohlgefühl und Schwäche. Hingegeben in Denis’ Armen liegend, erfuhr sie die süße Nähe des Nichts.

Plötzlich, wie ein Blitz, durchzuckte sie Angst. Ihre Muskeln zogen sich zusammen, und mit beiden Händen stieß sie den Mann weg, dessen Gewicht auf ihr lag. Gerade so lockten Verführer die Mädchen, die sie missbrauchen wollten, in einsames Gelände!

«Lassen Sie mich los», sagte sie mit erstickter Stimme, «Sie verlieren den Kopf.»