21,99 €

Mehr erfahren.

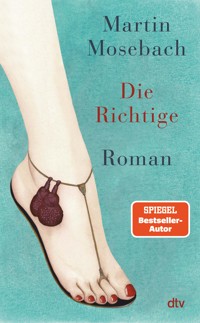

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Frauen, ein Maler und eine Warnung: »Werden Sie nicht sein Modell!« ›Die Richtige‹ ist etwas Besonderes im Werk von Martin Mosebach, steht für sich – als Spiegel, als Brennglas, als Kostbarkeit. Ein virtuos und mit großer Menschenkenntnis erzählter Roman über die Abgründe in menschlichen Beziehungen, über Kunst und Leben, Liebe und Macht. Ein verblühtes Azaleenbäumchen, fast schon im Müll, und dann, ganz unerwartet, eine rosa Wolke, neues Grün – »so müsste man arbeiten, wie diese Pflanze!« Sagt Louis Creutz, ein Maler, der über Grenzen hinweggeht, weil er keine sieht. Von den Menschen, die mit ihm in Berührung kommen, profitiert er, solange sie ihm nützlich sind, und dann lässt er sie fallen. Meist sind es Frauen, seine Modelle. Eine von ihnen ist inzwischen obdachlos, eine Streunerin mit goldgefärbten Locken, schwarzem Seidenumhang und einem unheimlichen Maskengesicht. Eine andere, noch junge, lebensfrohe, die barfuß in Sandalen der Kälte trotzt, schlägt jede Warnung in den Wind. Mit diesem Roman erklimmt Martin Mosebach neue Höhen – ein großes Buch, bildstark, voller Überraschungen und hinreißend erzählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Ein verblühtes Azaleenbäumchen, fast schon im Müll, und dann, ganz unerwartet, eine rosa Wolke, neues Grün – »so müsste man arbeiten, wie diese Pflanze!« Sagt Louis Creutz, ein Maler, der über Grenzen hinweggeht, weil er keine sieht. Von den Menschen, die mit ihm in Berührung kommen, profitiert er, solange sie ihm nützlich sind, und dann lässt er sie fallen. Meist sind es Frauen, seine Modelle. Eine von ihnen ist inzwischen obdachlos, eine Streunerin mit goldgefärbten Locken, schwarzem Seidenumhang und einem unheimlichen Maskengesicht. Eine andere, noch junge, lebensfrohe, die barfuß in Sandalen der Kälte trotzt, schlägt jede Warnung in den Wind.

›Die Richtige‹ ist etwas Besonderes im Werk von Martin Mosebach, steht für sich – als Spiegel, als Brennglas, als Kostbarkeit. Ein virtuos und mit großer Menschenkenntnis erzählter Roman über die Abgründe in menschlichen Beziehungen, über Kunst und Leben, Liebe und Macht.

Martin Mosebach

Die Richtige

Roman

1

In dem hohen Atelierfenster mit den eisengerahmten kleinen Scheiben stand immer ein Segment offen, denn der Maler liebte es, bei der Arbeit von einem Windhauch gestreift zu werden, gern einem kühlen. Er mochte es nicht zu warm und stand auch im frostigen Frühling in Hemdsärmeln vor der Leinwand.

In seiner luftigen Höhe bekam er Besuch von einer Taube. Sie saß oft lange auf der Fensterbank und fixierte aus kreisrundem Auge das Innere, als müsse sie darüber Auskunft geben. Noch näher kamen zwei schlanke, überbewegliche Vögel, die durchs offene Fenster hereinschossen, einander jagten, sich dann voneinander entfernt auf Bilderrahmen und Stuhllehnen niederließen, den Kopf unablässig drehend, die langen Schwanzfedern wippend, und mit vielfältig variiertem Zwitschern in Zwiesprache traten; erst trug der eine ein Trillern oder Flöten vor, verstummte dann und erwartete die Antwort, die stets mit leichter Verzögerung eintrat, als hätte der andere darüber ein wenig nachdenken müssen. Sie waren so groß wie Spatzen, aber windschnittig geformt, mit zimtfarbenem Rücken und grauer Brust – der Maler war kein Ornithologe und über das hinaus, was mit bloßem Auge zu erkennen war, nicht wißbegierig. Waren sie einem Käfig entflogen, war ihnen daher eine menschliche Behausung vertraut? Fühlten sich in der Freiheit aber doch wohl, weite Lufträume durchmessend, wenn es wieder nach draußen ging, und dann wieder herein ins Umschlossene, welches den akustisch günstigeren Hallraum für den melodiösen Dialog bot?

Der Maler wartete jeden Morgen dieses Frühlings auf ihr Erscheinen. Wenn er gegen zehn Uhr das Atelier betrat und sie noch nicht darin herumsausend vorfand, begann er nicht mit der Arbeit. Ihr Abflug glich einem Sprung in die Tiefe, der erst nach einem Verlust an Höhe durch den Flügelschlag aufgefangen wurde. Sie hatten ein einzigartiges Spiel entdeckt, was erst durch dieses Atelierfenster möglich wurde; es wäre nicht leicht gewesen, dafür einen ebenso geeigneten Ort zu finden. Dazu mußten sie sich trennen – einer blieb im Raum, der andere flog hinaus, aber nur, um sich draußen auf dem rostigen Eisenrahmen einer Scheibe festzukrallen. Auf die Innenseite des Glases begab sich nun der zweite Vogel; sie betrachteten einander zunächst, dann pickten sie in Richtung des gegenüberliegenden Schnabels – das war ganz zart zu hören –, dann gerieten sie in Erregung, ließen die Flügel wild flattern, so daß sie beinahe unsichtbar wurden, versuchten, in der Luft zu stehen und zugleich die kleinen Brüste aneinanderzudrängen, was sie niemals taten, wie der Maler zu beobachten meinte, wenn sie ohne das durchsichtige Hindernis zusammen waren. Mit aller zarten Vogelkraft warfen sie ihre Körper einander entgegen, so heftig, daß er fürchtete, sie könnten die zerbrechlichen Flügel verletzen, von der nicht erkennbaren Undurchdringlichkeit stets aufs neue zurückgeworfen. Lösten sie sich dann nach einer Weile voneinander, kehrte der Vogel, der nach draußen geflogen war, ins Atelier zurück, und es begann, während sie in großem Abstand voneinander saßen, aufs neue ihr Zwitschergespräch. Es war, als hätte die körperliche Attraktion augenblicklich nachgelassen, sobald es ungehindert möglich war, ihr nachzugeben.

Dies war ein sich über den ganzen Tag hinziehendes Ritual: der kraftvolle Wechselgesang beim gemeinsamen Aufenthalt im Atelier und daraufhin die wie verabredete Einnahme der Plätze zu beiden Seiten der Fensterscheibe, verbunden mit inbrünstigem Schwirren und Flattern und dem Sich-einander-Entgegenwerfen bis zur Erschöpfung. War es denkbar, daß die Familie dieser Vögel jahrtausendelang auf die Erfindung des Fensterglases gewartet hatte, um ihr uraltes Balz- und Liebesspiel ins ungeahnt Eigentliche zu steigern? Bekannt war dem Maler die Faszination von Vögeln durch ihr Spiegelbild, aber dies hier war etwas anderes. Diese beiden schoben das Hindernis bewußt zwischen sich, in einer geradezu mit dem Menschen konkurrierenden Aberration: die hinter Glas unerreichbare Erscheinung des anderen für reizvoller und anziehender zu halten als den unverstellten Zugang zu ihm. »Man kann nicht gleich behaupten, die Vögel hätten die Malerei entdeckt, aber die Wirkung, die sie auf manche ausüben kann, die kennen sie auch.«

Louis Creutz stand vor der Staffelei, auf die er ein kleineres Leinwandformat gestellt hatte, 30 mal 60, wie er es für Studien verwendete. In der rechten Hand hielt er den Pinsel, in der linken eine Palette mit den kreisförmig angeordneten Häufchen Ölfarbe – Siena, Umbra, Krapplack, ein leuchtendes Gelb, Lampenschwarz, ein wenig Bleiweiß. Sein Blick ging auf die Atelierwand, wo es nichts zu betrachten gab, wenn man sich nicht in die Reize eines schmutzig-weißen Kalkputzes versenken wollte. Kein Modell war anwesend, obwohl er doch ausschließlich nach Modell malte.

Aber dies war eine besondere Stunde. Heute würde seine neue Ausstellung in der Galerie Grünhaus eröffnet, und für solche Gelegenheiten hatte er ein Ritual, das ihn, wie er sagte, an das eigentlich Wichtige erinnern sollte: schon etwas Neues angefangen zu haben – über das, was da gerade gezeigt wurde, schon hinaus zu sein, bevor das Publikum die bis dahin entstandenen und damit im Grunde für ihn bereits erledigten Bilder sah.

Daß er solcher Vergewisserung bedurfte, mochte Leute, die ihn kannten, überraschen. So wie er auftrat, galt er als Inbegriff der Unbeeindruckbarkeit, unerschütterlich bis zur Gleichgültigkeit. Beim Lob seiner Bilder, das nun floß, da der Erfolg ihn nicht mehr mied, blieb er ebenso ungerührt wie bei Tadel, so wie auch Mißachtung in den Jahren zuvor ihn kalt gelassen hatte. Das hieß nicht, daß er die Unruhe und den Zweifel nicht gekannt hätte, aber die bezogen sich auf seine eigenen Maßstäbe, die denjenigen, die über seine Bilder nach flüchtigem Blick urteilten, grundsätzlich unzugänglich waren.

Wenn er malen durfte, was er wollte, wenn ihm also kein Porträtauftrag die Zeit stahl – ein Porträt kostete bei ihm viel Geld und war nach seinem Gefühl, während er daran arbeitete, doch immer unterbezahlt angesichts der Ablenkung, die es mit sich brachte –, wenn er sich also von solchen Notwendigkeiten wieder befreit hatte und zu dem zurückkehrte, was er die Arbeit an seinem Werk nannte, dann malte er beinahe ausschließlich Frauen, wenn man von einigen skizzenhaften Stilleben absah. Für ihn war die Frau das eigentliche Sujet der Ölmalerei, das hatte er zu seiner Überzeugung gemacht.

Die malerische Erfassung des weiblichen Körpers sei das einzige, was die Anstrengung lohne. Wenn er die weiße Haut bevorzugte, dann, weil ihre Varietäten unerschöpflich seien: die leuchtende und die fahle Blässe, die gelbstichige und die graustichige Haut, die der Rothaarigen und die der Blonden, die ins Oliv gehende Samtigkeit und die müde Unfrische, die gepflegte und die ungewaschene, die trockene und die verschwitzte, wobei er zu wissen meinte, daß man sogar den Geruch der Haut malen könne – doch, das müsse möglich sein –, nicht zu reden von der jugendlichen und später erschlaffenden Haut, der gesunden und der kränklichen. Er war sich sicher, daß er all dies mit ungetrübter Objektivität wahrnehme, wobei die Erinnerung ihm hätte sagen müssen, daß es bei dieser Objektivität oft nicht geblieben war. Es war dann doch häufig genug dazu gekommen, daß die kalte Beobachtung in eine gewisse Begeisterung umschlug, aber die war eben gleichfalls für das Gelingen der Arbeit erforderlich und wollte bewußt und in kalkulierten Grenzen eingesetzt werden, schon allein, um das jeweilige Modell bei Laune zu halten. »Was ich tue, ist verrückt.«

Während er spielerisch mit dem Pinsel in das eine und andere Farbhäufchen hineintupfte, führte er ein leises Selbstgespräch. Er rührte ein wenig in der aufgenommenen Farbpaste herum und setzte dann einen ersten Fleck auf die Leinwand – »Inkarnat ohne dazugehörenden Menschen, Fleisch an sich, anonym wie beim Metzger …« Er hatte ein Hellgrau gemischt, dem er jetzt eine warme Tönung gab, ein wenig danebengesetztes Siena ließ es aufblühen. »Ich erfinde ein Inkarnat vor Erschaffung des Menschen – es muß ja, bevor der Mensch erschaffen wurde, zweifellos die Idee der Haut schon gegeben haben, die sich dann am konkreten Menschen realisiert hat …« Anderen Leuten in seiner Umgebung verbot er stets, was er »Philosophieren« nannte; jetzt hingegen kam ihm ein solcher Gedanke ganz plausibel vor. Er sprang ihm von der Leinwand geradezu entgegen. Ein kühles Grauweiß, von stark durchbluteten Partien belebt, die von rosigen Lippen auf die hellen Wangen ausstrahlten, sehr schön, sehr schön. Die Haut eines noch im Reich der Möglichkeiten verborgenen Menschen. Er gab etwas Weiß hinzu und hellte die Cremigkeit des ockrigen Grau weiter auf, es wurde noch kühler, dann ein einziger Punkt Krapplack, ja, der hatte gefehlt, eine Wohltat – er stellte sich Licht im Schatten vor, obwohl es doch noch gar keinen Körper gab, der einen Schatten hätte werfen können.

Wenn das Licht Farben nicht nur leuchten lassen, sondern in Überhelligkeit sie auch abstumpfen und töten konnte, dann vermochte ein Schatten zu bewirken, daß sie in Wärme erblühten. Ein Schatten war eben kein schwarzes Loch, sondern eine Vertiefung der Farbe. Das war nicht leicht herzustellen, aber er konnte das – hier gestattete er sich einen Anflug von Selbstgefälligkeit. Das Unvermögen so vieler Maler beruhte freilich darauf, daß sie nie wirklich hinguckten. »Und was man nicht gesehen hat, das kann man auch nicht malen.« Blinde Maler – welch ein Schicksal. Und nun schob auch er Farbmaterie hin und her, ebenfalls ohne ein Modell vor Augen zu haben, allein im Vertrauen auf eine reiche Erfahrung, vermehrt durch die Erwartung, eines Tages eine Haut vor Augen zu haben, die jener glich, die er ahnungsweise beschwor, als werde sie durch dieses scheinbar ziellose Mischen und Verschmelzen schließlich herbeigerufen.

Das Telephon gab das Signal zur Beendigung dieses träumerischen Zustandes. Man meldete aus der Galerie, daß demnächst der einflußreiche Kunsthistoriker, der die Eröffnungsansprache halten sollte, zu reden beginnen werde. Louis Creutz erschien grundsätzlich erst nach solchen Ansprachen. Er könne Reden nicht ertragen, schon gar keine auf sich selbst, verspüre auch nicht die geringste Lust, die zahlreichen und zum Teil ärgerlichen Mißverständnisse aufzuklären, die bei solchen Anlässen unvermeidbar seien. Theorien, Analysen – Gedanken kurzum gehörten für ihn ohnehin in das Reich der Täuschungen. Was er soeben auf der Leinwand gemischt hatte, war wirklicher als alles, was darüber hätte gesagt werden können.

Er zog die Jacke eines abgetragenen Nadelstreifenanzugs an. Er war schlank geblieben, sie saß immer noch ziemlich lose. Die Hose gehörte zu einem anderen Anzug; auf das, was er trug, achtete er längst nicht mehr; in jungen Jahren war er in dieser Hinsicht sehr überlegt gewesen. Am Waschbecken aus emailliertem Eisen wusch er den Pinsel, das Marderhaar sorgfältig mit Seife einreibend. Einen Ölfarbfleck auf dem Daumen entfernte er mit der Nagelbürste, mit derselben fuhr er sich auch durch das voll gebliebene, früh weiß gewordene Haar, das er zweimal im Jahr kurz schneiden ließ, wenn es anfing, allzu künstlerisch auszusehen – das war dann doch zu peinlich. Dann brach er zu seiner Ausstellung auf, wo er, wie er wußte, mit Ungeduld erwartet wurde. Der Galerist hatte dem Redner taktvoll verschwiegen, daß der Maler an dessen ehrgeizigen Ausführungen nicht den geringsten Anteil nahm.

Das letzte Mal hatte Louis Creutz die Galerie betreten, als er die Hängung der Bilder besprochen hatte. Die leeren weißen, überhellen Hallen präsentierten jetzt zwölf große Leinwände; mehr nicht, denn er arbeitete langsam und brachte mit einem Bild manchmal Monate zu. Aber die Bilder verloren sich nicht an den langen Wänden. Die Frauenkörper wölbten sich wie Skulpturen in den Raum, eine äußerst dichte, man könnte sagen feinporige Malerei von luftloser Schwere. Die Akte waren beinahe lebensgroß, die vom Betrachter abgewandten Köpfe lenkten nicht von den Körpern ab – er wollte dem Torso, Armen und Schenkeln, die Individualität und den Ausdruck von Gesichtern verleihen. Augen, Nase und Mund machten es dem Betrachter zu leicht. Gleich komme Sympathie und Antipathie ins Spiel. Auch erotische Träume wirkten durch ihre Gesichtslosigkeit.

Er gab sich nicht der Illusion hin, daß bei einem Eröffnungsabend die Bilder studiert würden; zu den Einladungen der Grünhaus-Galerie drängte man sich. Die Räume waren überfüllt. Wer wirklich sehen sollte, was es Neues gab von Louis Creutz, erschien schon am Vortag, wenn auch die wichtigsten Kaufentscheidungen fielen.

Creutz betrat das Galeriegebäude von der Rückseite des Häuserblocks. Dort erwartete ihn bereits eine der jungen Frauen, die für Grünhaus arbeiteten, und führte ihn in das Büro des Chefs: der Professor spreche noch.

»Was für eine Ungezogenheit, einem stehenden Publikum lange Reden zu halten«, es war aber auch eine amüsierte Grausamkeit mit diesem Gedanken verbunden – welchen Strapazen sich ein ambitioniertes Publikum gern unterwarf!

Als draußen der Beifall aufrauschte, betrat Herr Hillmann sein Büro, des alten Grünhaus’ Junior-Geschäftspartner, dessen Kontur durch die vielen Begrüßungen von Gästen bereits etwas aufgelöst war, und reportierte in gedämpftem Verschwörerton, wer am Vormittag schon alles dagewesen sei – Louis Creutz werde keinen Anlaß haben, unzufrieden zu sein. Und auch heute abend nicht. Er nannte ein paar Namen von Leuten, die eigens von weither angereist waren.

»Sind Rudolf und Beate denn auch schon da?«

Das waren alte Freunde des Malers, die zu seinen ersten Sammlern gehörten, der Mann Teilhaber eines Unternehmens der mittelständischen Industrie, die Frau schon vor ihrer Heirat bekannt mit Louis Creutz, sie hatte ihn gleichsam in ihre Ehe mit eingebracht. Selbstverständlich seien sie da, die Getreuen – dieses schöne Wort klang aus dem Munde Hillmanns schon beinahe ironisch, als habe er im Kopf, daß die beiden ihre Ankäufe seit längerem eingestellt hatten und sich auf den einst erworbenen Schätzen nun ausruhten, zugleich aber weiterhin die Privilegien einer Freundschaft mit dem inzwischen Erfolgreichen in Anspruch nahmen.

»Sorgen Sie dafür, daß sie an der Tür stehen und mich ein wenig abschirmen, wenn ich herauskomme.«

Das Paar im Alter des Malers eignete sich in seiner raumverdrängenden Erscheinung vorzüglich für diese Aufgabe; der Mann, sportlich gebräunt, hochgewachsen im dunklen Geschäftsmannsanzug mit weißen Turnschuhen, welche die Größe seiner Füße betonten, die Frau, in einem weiten schwefelgelben Gewand und mit unförmigem Schmuck, waren es gewohnt, bei Anlässen wie diesem von ihm herbeikommandiert zu werden, und blieben bei dem alten Freund so lange, bis Herr Hillmann ihm zwei Amerikaner zuführte, mit denen er »unbedingt sprechen« müsse. Die Bilder waren jetzt von der Menge fast ganz verdeckt, nur da und dort ragten nackte Gliedmaßen über die Köpfe des Gedränges, überlebensgroß wirkend, als gehörten sie zu einem anderen Geschlecht als die hier Versammelten. Wer neugierige Blicke auf den standhaft neben der Bürotür ausharrenden Maler warf, mußte den Eindruck gewinnen, er sei mißmutig, so daß es nicht geraten schien, ihn anzusprechen.

Eine solche Menschenmenge ist in Bewegung; in einem langsamen, aber unaufhörlichen Kreisen trieb sie von links nach rechts an dem Maler vorbei und erfaßte schließlich seine Freunde, während er sich mit den Amerikanern unterhielt, die genau über ihn unterrichtet waren und ihn, wie sie sagten, seit einer Weile schon »verfolgten« – das klang, als wollten sie ihm jetzt, wo er ihnen endlich gegenüberstand, Handschellen anlegen. Als er sich dann nach Rudolf und Beate umsah, waren sie schon weit weg, der Mann die Menge überragend, so daß er nicht vollständig verlorengehen konnte; auch das Schwefelgelb der Frau blitzte hin und wieder auf. Rudolf neigte sich soeben zu einer jungen blonden Frau mit etwas unordentlichem Haar, die, was er sagte, mit beweglicher Miene aufnahm, den Ausdruck ständig ändernd. Er brachte sie offenbar zum Lachen, wobei Louis Creutz unwillkürlich die Vorstellung hatte, daß diese Frau auch ohne Anlaß lachbereit sei.

Einen Augenblick öffnete sich die Menschenmauer, und er sah sie ganz, schlank, in vorzüglicher Haltung, Gesicht, Hals und Arme sehr hellhäutig, ein nordischer Typ, aber von den Lippen her rosig erwärmt. Beate trat hinzu, stellte sich zu den beiden, ohne sich an dem Gespräch zu beteiligen, die junge Frau jedoch aufmerksam musternd. Louis Creutz wußte aus langer Erfahrung, daß dies nicht aus Eifersucht geschah, obwohl Rudolfs stets ironische Miene dabei war, in der sichtbaren Begeisterung über seine Entdeckung ins Dümmliche überzugehen.

Die Tür, die zum Büro führte, öffnete sich einen Spalt, die Amerikaner verabschiedeten sich, der Cordon sanitaire um den Maler hatte sich aufgelöst, und Creutz bemerkte, daß man sich bedrohlich auf ihn zu bewegte. Er schob sich in den Spalt, der sich genau im rechten Moment aufgetan hatte – nicht ganz zufällig, weil das Mädchen, das ihn draußen empfangen hatte, beauftragt war, ihn im Auge zu behalten und in kurzen Abständen nach ihm zu sehen. Was weiter an diesem Abend geschah, würde er morgen in langen Telephonaten mit einem vom Erfolg beschwingten Hillmann und mit Beate erfahren. An dem Essen, das dem Ganzen folgte, nahm er ohnehin nicht teil. Rudolf und Beate übernahmen in solchen Fällen eine gewisse Repräsentanz als authentische Zeugen seiner Anfänge, als es noch weder den alten Grünhaus noch gar einen Herrn Hillmann gegeben hatte. Sie entledigten sich dieser Aufgabe keineswegs mit Eifer, sondern eher, als müßten sie da länger in ihren Erinnerungen kramen – wie war denn das? –, dann auch mit vielsagenden Anspielungen, wobei sie es durchaus nicht vermieden, die komischen oder gar peinlichen Aspekte der Erfolglosigkeit zu verschleiern: »Er hat sich durchgebissen. Damals wußte niemand, daß er ein Genie ist – nur er selbst war davon überzeugt …«, aber darin klang doch mit, daß man solche Selbstgewißheit auch ein wenig närrisch finden dürfe. Sie könne ohnehin mit »der Anhimmelung von Louis« nicht viel anfangen, versicherte Beate, um hinzuzufügen: »Genies sind auch nur Leute.«Louis Creutz hingegen hatte den angebrochenen Abend bis in die frühen Morgenstunden mit seinem alten Freund Ed Weiss in einem halblegalen Spielklub verbracht, dort viel getrunken und noch mehr verloren, ein Reinigungsprozeß nach dieser Eröffnung; er verzieh sich nicht, daß solche Anlässe ihn nicht unbeteiligt ließen, und befand sich am nächsten Morgen trotz einer gewissen Benommenheit wieder in seelischem Gleichgewicht, den Geldverlust als eine zu absolvierende Buße für seine unangemessene Befangenheit hinnehmend. Am Telephon lauschte er gelassen Beates Rapport, wenige Fragen stellend, was um so leichter fiel, als Beate diesmal von der Ausstellung und den Reaktionen der von Hillmann später bewirteten Sammler und Kuratoren wenig berichtete, vielmehr ganz erfüllt war von einer ganz anderen Neuigkeit.

Rudolf habe eine Frau aufgetan, eine junge Frau aus dem Norden, mit schwedischem Vater und deutscher Mutter – »unschuldig«, sagte sie, was in ihrem Mund weniger ein Kompliment war als eine soziale Kategorie, es klangen auch Einfalt und Harmlosigkeit darin mit, und es bestätigte sich, daß diese Person nicht die mindeste Unruhe in ihr ausgelöst hatte. Rudolf hatte diese Frau, die er während der Eröffnung aufgegabelt hatte, auf Beates Anweisung hin in das Restaurant mitgebracht. Sie war zufällig in die Galerie geraten, offenbar hatte ihr Chef im Theaterbüro ihr die Einladung weitergegeben.

»Ich habe ihr ein bißchen auf den Zahn gefühlt; sie ist genauso, wie sie aussieht, es gab keine Überraschung« – genau das hatte sie auch zu ihrem Mann gesagt, als sie beide in weißen Pyjamas nebeneinander im Bett lagen und er noch bei der Wohltat verweilte, die langen Beine endlich in der Plumeauwärme ausstrecken zu können.

»Sie ist, wie sie aussieht – du weißt, was ich denke!«

Rudolf war schon etwas schläfrig: »Sie ist süß, sie hat eine schöne Stimme und einen kleinen lustigen Akzent, man hört ihr gern zu.«

Er hatte zu ihrer Linken gesessen und sich mit wohlwollender Neugier zu ihr geneigt. Er meine doch wohl nicht, daß sie seine onkelhafte Flüsterei nicht bemerkt habe – aber es war kein Vorwurf in dieser Bemerkung enthalten. Auch für ihn war »süß« keine ernstzunehmende Qualifikation, worauf sie sicher vertraute, obwohl man als Frau immer mit einer grundsätzlich unbeschränkten Dummheit der Männer rechnen mußte.

»Du kennst meine todsichere Intuition – ich habe sie gesehen und wußte sofort: Das ist die Richtige!«

»Das hast du inzwischen schon mindestens fünfmal gesagt und dich dann rasend schnell vom Gegenteil überzeugt, und wir alle mußten umschwenken.«

»Zum Glück! Im Prinzip hatte ich recht, aber man muß immer sehen, wie sich eine Ideallösung im Praktischen bewährt – und ich bin eben nicht verbohrt und kann Erkenntnisse verarbeiten …« Sie wisse inzwischen, daß man eine Frau finden müsse, die nicht zu ihr passe – »eine, mit der ich mich nie anfreunden würde!« Am besten ein ihr genau entgegengesetzter Typ – »gern auch ein bißchen spießig, lieb, immer gut gelaunt, wozu auch eine kleine Beschränktheit gehört, arglos, aber bei allem doch eine Erscheinung, aus der man etwas machen kann …«

»Sie ist etwas zu groß«, Rudolf wagte noch einen Einwand.

»Keineswegs, wäre sie kleiner, dann gäbe das ja ein Zwergenpaar, das hätte was Drolliges. Nein nein, einer von beiden muß wenigstens etwas hermachen. Du lädst sie morgen nach Venedig ein!«

»Von mir aus gern – aber du darfst es dir nicht dort schon wieder anders überlegt haben!«

Louis Creutz wurde jetzt in abgekürzter Form von dieser Unterhaltung unterrichtet, von deren Ergebnis vor allem.

»Soso, sie kommt also mit nach Venedig. Du weißt, ich habe für solche sehr hübschen Frauen nicht viel übrig, aber sie hielt sich gut, Rudolf wirkte geradezu ein wenig schlapp neben ihr …«

»Für den ist sie doch auch nicht. Ich erwarte von dir, daß du mich darin unterstützt – das Psychologische liegt mir nicht.« Er habe so eine unverschämte Art, sich in das Innenleben anderer Leute hineinzudrängen.

»Hörst du? Dieses eine Mal mußt du mir helfen!«

Ungeachtet ihrer Dringlichkeit hatte er während des ganzen Gesprächs die Leinwand, die er gestern Nachmittag auf die Staffelei gestellt hatte, und das Farbgeschiebe darauf unverwandt angesehen.

»Abstraktes Inkarnat«, dachte er, »die Absurdität schlechthin«, etwas Derartiges wurde Studie genannt, obwohl er genau wußte, wie wenig Studium an deren Entstehen beteiligt gewesen war – an diesem Hellgrau wie von im Schatten liegender Milch, an der Peripherie rosig erwärmt; er war zufrieden mit dem Ergebnis.

2

Das erste, was dem Maler an der Frau auffiel, waren ihre Füße. Der März in Venedig war naß und kalt, es hatte auch schon Überschwemmungen gegeben. Vor dem Hotel waren die Planken für die Stege gestapelt, die schnell aufgestellt wurden, wenn der Kanal über die Ufer trat. In der Gondelfähre, die hier fern von einer Brücke beide Seiten des Canal Grande miteinander verband, standen die Passagiere gedrängt unter Regenschirmen. Wenn das flache Boot durch eine Welle unsichtbar wurde, sah das aus, als seien sie über das Wasser zu Fuß unterwegs.

Die kleine Reisegesellschaft von Rudolf und Beate versammelte sich im Foyer, schon in Regenmänteln; man wartete nur noch auf die Frau. Sie war die letzte, was Beate im Geheimen verstimmte. »Wenn man eingeladen ist, muß man doch besonders pünktlich sein«, sagte sie später im Zimmer zu ihrem Mann, »lieber selber warten, als die Gastgeber warten lassen … Sie tut so, als hätte sie deinen Bruder schon am Haken und könnte uns alle zappeln lassen.«

Ihr Mann fand das zu streng. »Sie ist doch ein liebes Mädchen, vielleicht sogar ein bißchen zu lieb …«

»Im Gegenteil, sie ist eine Primadonna, redet wie ein Wasserfall und glaubt, sie müßte uns unterhalten.«

»Und wenn sie den Mund nicht aufmachen würde, wäre es auch nicht recht.«

»Verteidige sie auch noch.«

Sie war schon dabei, sich von ihrem Einfall zu distanzieren, die Frau einzuladen, auch wenn es gerade ihre Vorstellung war, der Bruder ihres Mannes habe unbedingt endlich zu heiraten. Damit das geschehe, müsse jemand »die Sache in die Hand nehmen«; so sagte sie häufig, wenn sie eine Initiative ergriff; sie war eine, die »etwas in die Hand nahm«, das war ihr Bild von sich selbst.

Als die Frau schließlich die Treppe herunterkam, kündigte sie sich durch das Klappern von Absätzen an, denn sie ging neben dem Läufer und hielt sich am Geländer fest, was den Blick von Louis Creutz auf ihre Füße lenkte. Ihre Sandalen saßen nicht sehr fest, sie waren mit bunten Wollpompons geschmückt. Strümpfe trug die Frau keine, ihre Zehennägel waren rot lackiert, die Füße erschienen, gemessen an ihrer Körpergröße, klein. Sie war bester Laune, ein argloses Lächeln verriet, daß sie nicht von dem Verdacht belastet war, irgendwo und bei wem auch immer nicht willkommen zu sein. Beate war dem Blick von Louis Creutz gefolgt, in solchen Wahrnehmungen war sie sehr schnell, aber sie hütete sich, ein Wort zu sagen, und sah erwartungsvoll dem Moment entgegen, in dem diese Füße naß und verfroren wären und die Frau den Ausflug durch die Stadt würde abbrechen müssen.

Nicht so der Maler. Mit nackten Füßen durch die überfluteten Gassen, das sei doch unendlich viel schöner als in unförmigen Gummistiefeln, der Umgebung auch viel angemessener – wer wolle sich denn ein Tizian- oder Veronese-Modell in Gummistiefeln vorstellen.

»Es ist alles eine Sache der Gewohnheit«, die Frau freute sich sichtlich über seine Aufmerksamkeit. Sie habe sich eines Tages entschlossen, zwischen März und Oktober keine Strümpfe zu tragen, bei gleich welchen Temperaturen. Rudolfs Bruder sah bewundernd zu ihr auf; er war einen Kopf kleiner als sie und begann schon kahl zu werden. Heute sei ihr erster Tag ohne Strümpfe, und sie habe sich schon darauf gefreut.

Es kam dann nicht dazu, daß Astrid durch eiskaltes Wasser waten mußte. Die Flut verebbte allmählich und ließ Glanz auf dem Pflaster zurück, aber im Nieselregen wurden die vollgesaugten bunten Pompons der Sandalen schwer. Die kleinen Füße röteten sich, Louis Creutz meinte, sie bläulich werden zu sehen.

Der Miene der Frau war aber keinerlei Unbehagen anzumerken. Klappernd stieg sie die zahllosen Brücken hinauf und hinab, und es war nicht Astrid, die um eine Pause zum Aufwärmen bat, sondern Beate. Man hatte sich einem Restaurant genähert, das man ohnehin besuchen wollte. In der Wärme, die ihnen von innen entgegenschlug, bemerkte man erst, wie durchgefroren man war. Auch die Frau mußte jetzt zugeben, kalte Füße zu haben, sie legte den linken Unterschenkel auf den rechten Oberschenkel und massierte ihre Zehen. Die Füße sahen wirklich mißhandelt aus, der Maler nahm seinen Kaschmirschal ab, beugte sich zu Boden und wickelte ihn um ihren rechten Knöchel.

»Wieviel Aufmerksamkeit man durch ein bißchen Unvernunft einstreichen kann«, Beate wandte sich halblaut an ihren Mann, für alle jedoch gut hörbar. Ihr Mann stieß seinen Bruder an und zeigte unter den Tisch, das sollte wohl heißen: »Mach die Augen auf, das wäre eigentlich dein Job!«

Die Frau nahm den Kaschmirschal wieder weg, danke, der sei nicht nötig, mit großer Entschiedenheit und ohne Louis Creutz anzusehen. Diese kleinen, erfrorenen Füße, über denen die tropfnassen und schmutzig gewordenen Pompons hingen! Er bewunderte ihre Sorglosigkeit: Die Füße, die Schwerarbeit zu verrichten haben, waren ja höchst sensible Gebilde, das waren keine Hufe, in ihnen versammelten sich gebündelte Nervenstränge, die ihre Reizungen in den ganzen Körper aussandten.

»Am liebsten würde ich ohne Sandalen über diese herrlich flachgeschliffenen Steinplatten laufen – die sind so weich gerundet, als seien sie von hunderttausend nackten Füßen geformt worden …«

»Das machen Sie bitte, wenn Sie mal allein in Venedig sind.« Beate milderte den Verweis ins Spöttische, die Frau nahm ihn auch gar nicht übel, ihr Strahlen war offenbar schwer zu trüben. Man merkte dem Bruder an, daß er gern etwas gesagt hätte, nachdem ihm schon nicht eingefallen war, ihr die Füße zu wärmen. Als interessiere er sich wirklich dafür, richtete er an sie die Frage, was denn Thorblén für ein Name sei, etwa ein französischer?

»Ach, das ist gar kein Name, das ist ein Kunstprodukt – Leute, die in Schweden solche Namen haben, heißen in Wahrheit Svensson, aber die gibt es zu Hunderttausenden, und deshalb benennt man sich um. Bei uns hat das schon mein Großvater getan, unnötig eigentlich, aber er war Chefarzt und wollte ein bißchen aus der Menge herausragen …«

Der Maler gab ihr recht. Es sei ein Wagnis, den empfangenen Namen zu ändern. Der Name sei kein beliebiges Akzidens wie eine Jacke. Er bilde ein Amalgam mit der durch ihn bezeichneten Person. Die werde mit einem neuen Namen, der sich eben nicht wirklich mit ihr verbinde, stets verkleidet aussehen – wer ein geschultes Auge habe, erkenne das ebenso wie die Operation an einer Nase, die aus der Gesichtsarchitektur gleichfalls nicht einfach herauszulösen sei.

Beate widersprach. Wie wenig das stimme, habe sie gerade in dieser Stadt erfahren, in der die großen Maler sämtlich nicht unter ihrem Geburtsnamen firmierten und als Auszeichnung und Bestärkung ihres Erfolgs mit neuen Namen berühmt geworden seien. Aber Louis Creutz ließ sich nicht gern korrigieren. Das sei keineswegs ein Gegenargument – diese neuen Namen, wie Tintoretto für Robusti oder Veronese für Cagliari, seien ihnen vom Volk verliehen worden, sie hätten sie sich nicht eitel ausgedacht wie ein Schlagersänger seinen Künstlernamen. Auch Beate hatte Widerspruch ungern; ihr Mann staunte im Stillen, daß sie ihn von dem Maler hinnahm; das war wohl ein Privileg alter Freundschaft mit ihren Zank- und Neckritualen. Er selbst verzichtete auf jede Auseinandersetzung mit ihr und schwieg einfach, wobei sie das mit Mißtrauen bemerkte; sie hegte dann den Verdacht, ihn keineswegs überzeugt zu haben.

Einige leichte Gerichte wurden aufgetragen; alle wollten nur Vorspeisen essen, die Hauptmahlzeit sollte erst abends stattfinden. Der Maler schwieg. Er spürte in seiner Hand, die den kalten, schmutzigen Fuß ganz kurz umfaßt hatte, noch die Erinnerung an diese Berührung, die kleinen Zehen und die lackierten Nägel. Dieser Eindruck ergänzte die Souveränität, mit welcher sie ihren in deutschen Ohren interessant klingenden Namen entzaubert hatte, als sei sie auf solche klangliche Aufputzung ihrer Person nicht angewiesen. Wobei ihm schon klar war, daß sie damit bei Beate eine entgegengesetzte Wirkung erzielte – er meinte, an deren Miene ein »Ach so« abgelesen zu haben, was der Eingeladenen vor allem deswegen entgangen war, weil sie sich gar nicht vorstellen konnte, daß so etwas eine Rolle spielte. Anders als von ihm so nachdrücklich behauptet, fühlte sie sich offenbar unabhängig von jeder Art Prägung; wäre sie am Ende sogar bereit gewesen, ohne jeden Namen durch die Welt zu gehen, wie sie auch in der Kälte keine Strümpfe anzog?

Das Schweigen am Tisch wurde nicht unterbrochen. Alle widmeten sich den Meeresfrüchten und dem Wein und sahen nicht von ihren Tellern auf. Es war ihnen jetzt, als ob dieses Schweigen etwas Endgültiges sei, wenn nicht einem von ihnen eine kluge Bemerkung einfiele; dabei wird eine solche Blockade am ehesten durch ein gedankenloses Plappern durchbrochen. Der Bruder war besonders auf seinen Teller konzentriert; der Maler meinte zu sehen, daß er den Blick der Frau zu meiden suchte, die als einzige gelassen zu sein schien. Ihr fiel dann schließlich auch das erlösende Wort ein.

»Das schmeckt gut.«

Wie auf einen Büchsenschuß löste sich die Beklommenheit auf, alle begannen auf einmal zu reden.

Bei dem ausgedehnten Spaziergang am Nachmittag war es trockener, ein weicher Wind wehte. Die nackten Füße in den bunten Sandalen wurden nicht mehr kommentiert. Auch der Maler verzichtete auf einen ihm auf der Zunge liegenden Hinweis, als sie an der Kirche der Unbeschuhten Karmelitinnen vorbeikamen.

3

Wenn ich mich frage, was du hier in Venedig eigentlich suchst, was das unablässige Betrachten und Abhaspeln eines potentiell unendlichen Besichtigungsprogramms dir eigentlich bringen soll – dir als Maler, für deine Malerei, denn für uns ist das einfach Unterhaltung, wir müssen aus Tintoretto-Betrachtungen keine Konsequenzen ziehen –, dann bin ich eher ratlos. Schönheitskult kann man dir wahrlich nicht vorwerfen. Du machst die schönsten Frauen häßlich auf deinen Bildern …«

Beate berührte ein empfindliches Thema, wobei sie nüchtern genug war, sich selbst nicht zu jenen »schönsten Frauen« zu rechnen, und modern genug, um geschönte Porträts, gleich ob gemalt oder photographiert, peinlich zu finden.

»Es geht mir um etwas ganz anderes.«

Louis Creutz ließ sich nicht durch persönliche Spitzen provozieren. Er gehe einem Problem nach, das er für ein grundlegendes aller künstlerischen Produktivität halte – dem Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit. In den venezianischen Sammlungen der großen Museen und in Venedig selbst erlebe man einen solchen Überfluß an Qualität und Luxus, daß es naheliege, nach dessen Ursprung zu fragen. Für ihn sei es inzwischen klar: Die venezianischen Hervorbringungen verdankten sich zu einem hohen Teil den natürlichen und technischen Gegebenheiten dieser Republik, sie seien aus der Verbindung der Natur mit den technischen Entwicklungen dieser einzigartigen Stadt geboren worden. Ihre Kunst gehe mit Krieg und Handel der Republik einher, entstamme ihnen, bediene sich ihrer, gehorche ihnen. Die Blüte der Ölmalerei an diesem Ort hänge damit zusammen, daß man auf den feuchten venezianischen Wänden keine haltbaren Fresken wie in Rom oder Florenz habe malen können und deshalb große Leinwände über die Saaldecken spannen mußte – diese reißfesten Leinwände, die viele Kilogramm Farbe zu tragen hatten, entstammten aber dem Arsenal, wo die Segel der Kriegsschiffe gewebt wurden. Ohne die Segel der Galeeren kein Tizian- und kein Tintoretto-Deckengemälde.

»Venezianischer Nebel, Regen, die Weichheit des venezianischen Lichts führten zu einem Sieg über die Zeichen-Idolisierung der Florentiner, als rauchige Verunklarung der Linie zur Sfumatura des Kolorismus – eine Hervorbringung des hiesigen Wetters! Die Starkfarbigkeit vor grauen Himmeln – grünes Wasser, rote Backsteinmauern, weißer istrischer Kalkstein –, Farbwunder an jeder Ecke, man lernt, in Farben, nicht in zeichnerischen Strukturen zu sehen.«

Auch das venezianische Glas folge der Weichheit und Blasigkeit des allgegenwärtigen Wassers, sei nicht kristallartig geschliffen wie in Böhmen, sondern gehe von der Rundung des Tropfens aus …

»Ich finde Murano-Glas scheußlich«, Beate nutzte ein Stichwort, zu dem sie eine entschiedene Meinung hatte. Man war soeben in einem der edleren Glasgeschäfte gewesen, auf deren Objekte die zahllosen Ramschläden mit Murano-Glas made in China freilich abstrahlten; was dort so geschmacklos gewesen war, unterschied sich erst auf den zweiten Blick von den nach historischen Vorbildern geblasenen Kostbarkeiten.

»Darum geht es jetzt nicht, die Sachen müssen an ihrem Platz sein, dann sind sie gut. Und ohnehin geht es gar nicht darum, was du findest, sondern um die Gesetzmäßigkeiten, die notwendigen Formen zugrunde liegen. Und daraus entstehen eben nicht Formen, wie ein Designer sie bastelt, um sein Markenzeichen zu entwickeln, sondern solche, die aus dem Leben in einer bestimmten Landschaft hervorwachsen – wie hier in der Lagune. Ich bin davon überzeugt, daß die Doppelchörigkeit der alten venezianischen Musik, geschrieben für die einander weit gegenüberliegenden Chortribünen in San Marco, mit den Warnrufen der Gondoliere zu tun hat, wenn sie um eine Ecke biegen, und denen von jenseits der Kurve der Echoruf eines anderen Ruderers antwortet … die venezianische Kunstanhäufung ist so überwältigend, weil ihr alltägliche Technik und die Natur zugearbeitet haben – das schafft einen uneinholbaren Vorsprung.«

»Dann sei nicht phantasielos und such mal nach dem Entsprechenden in deinem Deutschland.«

»Leichter gesagt als getan. Wir haben uns von unseren Naturvoraussetzungen schon längst und allzu gründlich befreit. Da gibt es nichts, woran man anknüpfen könnte.«

»Dann haben wir ja einen feinen Grund, warum es mit deiner Produktion nicht vorangehen will – zum Beispiel mit meinem Porträt …«

»Du willst das Bild ja gar nicht haben.«

»Das Porträt hat Rudolf bestellt, der will es in sein Büro hängen, für den Fall, daß es irgendwann mal fertig wird – bezahlt ist es doch wohl?«

»Das mußt du Rudolf fragen.«

»Dann hast du also zugeschlagen.«

»Ich schlage nicht zu, meine Preise sind nachprüfbar und leicht auszurechnen – Höhe mal Breite mal fünfundzwanzig –, übrigens immer noch billiger, als wenn du auf einer Auktion kaufst, manchmal jedenfalls.«

»Ich bewundere diese Pseudosachlichkeit – an dir ist wirklich ein Verkäufer verlorengegangen, du hättest den Leuten die miesesten Anlagen verhökern können.«

»Als ich achtzehn war, sollte ich in eine Bank gehen, das Angebot war da, ich hätte schnell Karriere machen können – aber als ich das ausgeschlagen habe, stand mein Entschluß fest: Was immer ich anfange, ich werde genausoviel verdienen wie als Bankmann …«

»Das ist die Legende für den Biographen. Als wir uns kennengelernt haben, warst du davon noch weit entfernt. Apropos weit entfernt – siehst du, wie aufgekratzt die Frau mit Rudolf spricht? Sie hängt sich bei ihm ein, sie macht sich wieder frei, um auf irgendwas am Horizont zu zeigen, sie erklärt ihm Venedig, wie du mir gerade Venedig erklärt hast – wir als Gastgeber scheinen uns dem Erklärungseifer unserer Gäste opfern zu müssen –, aber Dietrich, für den wir sie schließlich eingeladen haben, läuft allein, schon den ganzen kilometerlangen Kai entlang, eigentlich will er mit seinem Bruder sprechen, aber den Platz hat jetzt Frau Thorblén, und sie schüchtert ihn ein, anstatt ihn zu locken – wirklich das Gegenteil von dem, was ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, man muß die Sache mal ein bißchen in die Hand nehmen … Sie gefällt ihm doch an sich? Er hat ja nicht viele Vergleichsmöglichkeiten …«

»Sei bloß vorsichtig und presch da nicht wieder vor …«

»Ich will, daß etwas geschieht.« Ihre Entschlossenheit stand im Gegensatz zu dem bleichen Nebel, der sie auf dem ganzen Weg schon begleitete und das andere Ufer mit seinen Bauten wie eine verwischte Kohlezeichnung wirken ließ. In diesem Dunst bei sinkendem Licht schien es nichts zu geben, was nach Entscheidung drängte, es war vielmehr, als sei es für alles zu spät und die Dinge nähmen nun unendlich langsam ihren unabwendbaren Lauf.

Darüber hatten sie Dietrich, Rudolf und die Frau aus den Augen verloren. Während sie ins Gespräch vertieft waren, glitten die andern vor ihnen allmählich in den Nebel und entwischten ihnen, was nicht weiter von Bedeutung war; man würde sich vor dem Abendessen im Foyer des Hotels schon wiederfinden.

Sie passierten eine Kirche, deren Portal offenstand, drinnen Dämmer, darin brannten rote Ampeln mit einem Licht, das den Raum nicht erhellen sollte; die glühenden Pünktchen in der Finsternis vertieften das Dunkel noch.

Der Maler wußte von einem Tintoretto an einem Seitenaltar, über einem Taufbecken von Lombardi. Sie betraten das Mittelschiff, in dem gerade geputzt wurde. Zwei Männer waren damit beschäftigt, den Fußboden zu reinigen; stammten die Wachsflecken auf den grauen Marmorplatten von einer Kerzenprozession? Ein kleiner Dicker, unrasiert und mit fleckigem Pullover, arbeitete mit einem Wachsschaber an langem Besenstiel. Gelegentlich hielt er sich eine Plastikflasche vor den Hosenlatz und besprengte den Stein mit einem scharf riechenden Mittel, das sah aus, als bepinkle er den Marmor, was Beate so fesselte, daß sie bei seinem Anblick länger verharrte als vor dem Tintoretto – eine Kreuzigung, die im Zwielicht aber kaum zu erkennen war.

»Immerhin«, sagte der Maler, »mit diesem Nicht-Licht mußte er rechnen; daß von seinem Werk kaum mehr etwas erkennbar sein würde, wenn es über diesem Becken installiert wäre, das wußte er doch wohl. Und hat, das Dunkel einkalkulierend, die Figuren geisterhaft aus einer Unterwelt heraustreten lassen – vielleicht will Tintoretto in seiner gewalttätigen, geradezu brutalen Malweise so gesehen werden, als nächtliche Vision …«

Beate hörte ihm nicht zu. Neben dem chemiepinkelnden Wachskratzer stand ein turmartiger Mann mit sehr kleinem roten Kopf, der die Reinigung überwachte, aus statuarischer Unbeweglichkeit heraus gelegentlich den Arm hob und mit dem schlaff nach unten hängenden Zeigefinger auf weitere Flecken wies. Dies alles geschah sehr langsam, das Walten inmitten dieser Pracht gehorchte eigenen, dem Raum entspringenden Zeitgesetzen. Die Schläfrigkeit der beiden Knechtsgestalten harmonierte mit der Heiligkeit dieser Renaissancehalle, in der Eifer fehl am Platze gewesen wäre – wie die Liturgen bei ihren Zelebrationen von Assistenten und Zeremoniaren in Bewegung gesetzt werden, so der Wachsabkratzer durch den turmartigen Mikrozephalen. Beate sah die Komik darin und die spezifisch männliche Lächerlichkeit. »Nie würde eine Frau so putzen!«

Creutz trat zu ihr. »Verstehst du, daß diese beiden uns darstellen? Ich bin der versoffene Strolch mit dem Wachsschaber, und du bist der Schwachkopf, der ihm die Befehle erteilt. So sieht das von außen betrachtet aus.«

»Du tust ja nicht, was man dir befiehlt.«

Er verzichtete auf eine Antwort. Sie verließen die Kirche. Der Nebel verteilte das Tageslicht wie ein Lampenschirm, so daß sie draußen die Helligkeit von allen Seiten überfiel.

4

Auf der Uferpromenade, die endlose Riva degli Schiavoni entlang, unter dunklem Wolkenhimmel über den regennassen Steinquadern, begleitet von dem nie ausbleibenden venezianischen Farbdreiklang rot, weiß und türkis, hatte die kleine Gruppe sich neu geordnet. Vorweg gingen Beate und Rudolf, in weitem Abstand Louis Creutz mit Astrid, von Dietrich schweigend begleitet, während Astrid mit dem Maler sprach, als wäre der andere nicht anwesend.

Sie vergesse niemals ihre erste Italienreise mit den Eltern – vielmehr habe sie eigentlich alles davon vergessen bis auf den Abend in einem kleinen Wirtshaus in Trient. Neonlicht, viele Leute, laute Gespräche, die Eltern zankten sich, aber das taten sie meistens, sie habe das nicht belastet, da konnte sie sich ungestört umsehen. »Und da war etwas, was mir heute noch im Traum erscheint. Über unserem Tisch war ein Brettchen in die Wand eingelassen, und auf dem hüpfte ein kleiner Vogel – ganz frei scheinbar, es gab keinen Käfig. Es war ein Spatz, oder vielleicht doch ein Fink mit grauen und weißen Federn. Vor ihm zwei Näpfe mit Wasser und Körnern, in die er gelegentlich seinen Schnabel senkte. Und manchmal öffnete er auch seine Flügel und flatterte ein wenig, ohne sich dabei in die Lüfte zu heben. Eine seltsame Anhänglichkeit hat ihn an diesem Brett festgehalten – war das nur die Nahrung? Aber wie mochte er sich in dem Zigarettenrauch und dem grellen Licht fühlen? Vögel gehen doch auch zur Ruhe, verstummen in der Dunkelheit und erwachen erst bei Sonnenaufgang, piepsend. Dieser mußte wach bleiben, und da er nicht in einem Käfig saß, hätte man auch keine Decke über ihn breiten können.«

Und dann habe sie entdeckt, was ihn festhielt. In dem Brettchen gab es ein Loch, da hindurch führte eine kleine Kette, die an seinem Bein angeschlossen war, und an der hing ein Gewicht – kein großes, aber schwer genug, daß seine Kraft nicht genügte, es ganz hinaufzuziehen. Wenn er da oben zum Rand hüpfte, hob es sich, wenn er sich dem Loch näherte, sank es wieder herab. Sie habe nun nur noch das Gewicht im Auge behalten, sein Steigen und Sinken, und habe das zunächst als lustig empfunden. Die gereizte Unterhaltung der Eltern versank im Lärm des Gastraums. »Sie liebten sich eigentlich. Als mein Vater starb, ist meine Mutter, ohne krank gewesen zu sein, gleich hinterhergestorben.« Sie habe sich durch dieses Baumeln des Gewichts über ihr kurz versucht gefühlt, auf den Stuhl zu steigen und daran zu ziehen – »Kinder sind grausam« –, noch heute werde ihr bei dem Gedanken übel, was das für den Vogel bedeutet hätte. Sei diesem unablässig hüpfenden kleinen Wesen überhaupt bewußt gewesen, daß es eine Fessel trug? Ob sich der Vogelkopf so tief zu den Füßen hätte hinabneigen können, daß er den Ring um das dünne Beinchen gesehen hätte? Oder ob dieser anmutig grau-weiße Vogel das, was sein Bein beschwerte, vielmehr als seine eigene Unbeholfenheit aufgefaßt habe? Hätte ihm eine mitleidige Seele die Fessel abgenommen – begriffe er dann diese neue Leichtigkeit, das bis dahin unbekannte Vergnügen, viel höher hüpfen zu können als zuvor? Und wenn er daraufhin die Flügel ausbreitete, die ihn in die Lüfte hoben und ihn über dem Brettchen, seiner einzigen Heimat bisher, schweben ließen, und wenn er bald schon diesen Bannkreis zurückließe und in bis dahin unerreichte Gefilde entwiche – empfände er den neuen Zustand sogleich als völlig normal, mit einer Vergeßlichkeit gesegnet, die ihn davor bewahrte, die Erinnerung an die teuflische Kugel an seinem Fuß in die Zukunft zu schleppen, so wie er einst physisch von ihr hinabgezogen worden war?

Sie sprach sichtlich bewegt. Louis Creutz wurde es unbehaglich – »gleich fängt sie an zu philosophieren« –, aber Dietrich sah bewundernd zu ihr hinüber, wohl zunächst nicht aus Mitleid mit diesem Vogel, der, auch wenn ihm ein Leben in Freiheit beschieden gewesen wäre, inzwischen längst gestorben sein mußte, vergiftet, von einem Raubvogel zerfetzt oder im Winter erstarrt vom Dach gefallen. Er hatte Freude an ihrem Redefluß, der warmen Stimme mit dem unbestimmt ausländischen Akzent, an dem sanften Singsang der Sprachmelodie, die sich von der in Deutschland oft anzutreffenden Tonlosigkeit wohltuend unterschied: Sprechen als Vorform des Singens.

Der Maler unternahm den Versuch, Astrid von ihrer gefühlvollen Reminiszenz ins Allgemeine abzulenken, bevor sie am Ende in Tränen ausbrach. So sei das eben; bis zum Tod erführen wir nie, ob das, was uns einst an der Entfaltung unserer Kräfte gehindert habe, diese unüberwindlichen Fesseln – bei jedem andere, aber bei jedem vorhanden –, in unseren Fehleinstellungen, unserer partiellen Geisteskrankheit, in unseren Phobien und Charakterfehlern wurzelte »oder ob es nicht doch etwas Äußerliches gewesen ist, was durch einen Eingriff restlos hätte beseitigt werden können – ob das Gefängnis, in dem wir uns befanden, ganz und gar zu uns gehörte, oder ob es leicht von außen hätte aufgeschlossen werden können«.

Er fühlte sich nicht wohl bei diesen Worten. Das Weisheitliche lag ihm nicht, aber er bemerkte im Weitergehen, daß er Astrid nachdenklich gemacht hatte, als versuche sie, diese Allgemeinheiten auf ihr eigenes Leben zu beziehen, und so fuhr er fort: Und weil das so sei, weil wir nun einmal dazu verurteilt seien, im Ungewissen zu bleiben, lohne es nicht, darüber nachzugrübeln, man müsse vielmehr von dem Gegebenen ausgehen und daraus das Beste machen.

»Was konnte mein Vogel denn aus seiner Lage machen?«

Ein Einwand, den er beiseite fegte.

»Er konnte hüpfen und piepsen, fressen und scheißen – ich glaube nicht, daß er vom Fliegen geträumt hat – wie von Ihnen richtig vermutet, wußte er wohl auch gar nicht, daß er das gekonnt hätte …«

Seine Antwort war kaltschnäuziger ausgefallen, als er beabsichtigt hatte. Sie schwiegen. Dann sagte Dietrich: »Das mit dem Gewicht am Bein finde ich ziemlich gemein.«

Das vorausgegangene Paar war stehengeblieben und blickte zurück. Der Nebel hatte sich gehoben. Durch die dunklen Wolken war ein Sonnenstrahl gebrochen, hinter dem sich ein Stück glutroten Himmels zeigte. Über der dunklen Kirchenkuppel der Santa Maria della Salute phosphoreszierte es geradezu.

»Malerisch«, sagte Rudolf.

Creutz war immer noch auf Widerspruch aus. »Malerisch nennt man Sachen, die ich nie malen würde.«

5

In einer kleinen Osteria an den Fondamenta Nuove waren sie die einzigen Gäste; hier sollte sich nur schnell aufgewärmt werden. Louis Creutz bestellte Kaffee mit einem Schuß Mandellikör, »Caffè Corretto, den könnt ihr ruhig mal versuchen«. Beate verzog jedoch die Miene, nachdem sie genippt hatte, und schob ihre Tasse Rudolf hin. Es dauerte noch etwas bis zum Abendessen, und sie hätte sich gern kurz hingelegt, aber inzwischen waren sie in dem scheinbar ziellosen, von Louis Creutz allerdings unauffällig gelenkten Umherschweifen viel zu weit weg vom Hotel, als daß sie sich diesen Wunsch noch hätte erfüllen können. Die Kunst sei wichtig in Venedig, aber noch wichtiger sei es, sich in der Stadt zu verirren, um ein Gefühl für sie zu bekommen. Sagte er das, um Beate zu reizen? Möglich, daß er ihre beständige Vorführung von Unbeeindruckbarkeit manchmal satt bekam, obwohl ihm die doch seit langem bekannt sein mußte.

»Wie traurig, daß das alles hier versinken wird, wenn der Meeresspiegel immer weiter steigt.« Dietrichs Bemerkung klang nüchtern, das stammte aus wissenschaftlichen Prognosen, die ihn noch mehr beeindruckten als das, was er zu sehen bekommen hatte.

Sei das am Ende nicht eine Herausforderung für die Hydraulik? Daß Dietrich sich endlich einmal rührte, wollte Louis Creutz nutzen, um ihn ins Gespräch zu ziehen. Ja, läge hier nicht eine gigantische Aufgabe für die Firma? Hydraulisch die tiefliegenden Teile der Stadt einfach anzuheben – müßte das nicht möglich sein?

»Möglich ist vieles.« Dietrich zog sich schon wieder zurück. Er war kein Träumer und hatte keine Freude am Ausmalen phantastischer Projekte. In einem einzigen Blick übersah er die vielfältigen Hindernisse, die solchen Plänen in allen Richtungen im Wege standen, das verschloß ihm den Mund. Es erschien ihm sinnlos und auch ungehörig, seine Einwände nun detailliert auszubreiten, während sein Bruder gutgelaunt auf die kühne Idee einging. Klar könne man die Paläste anheben, aber danach stünden sie in der Luft – »Wolkenkuckucksheime«, Astrid war stolz auf dieses Wort, das sie noch nie zuvor verwendet hatte und das hier nun besonders gut zu passen schien. »So sagt man doch?«

Sie wollte sich lieber vergewissern, erntete aber lobenden Zuspruch, der von Beate allerdings etwas gönnerhaft ausfiel, so wie man ein Kind für eine kleine Leistung lobt.

»Ja, sie wird untergehen, diese Stadt, wobei sie teilweise ja schon untergegangen ist. Aber es bleibt so viel, was niemals untergehen wird – die Wolken, die wir den ganzen Tag gesehen haben, die Sonne, die schließlich durch sie hindurchbrach, der rote Himmel … Das Eigentliche bleibt immer!« Es sprach aus diesen Worten des Malers der Trotz, sich von Katastrophen auf keinen Fall überwältigen zu lassen. Er wollte seine Unabhängigkeit von äußeren Entwicklungen demonstrieren, auch wenn sie zerstörten, was sein Leben ausmachte, als wäre er mit seiner Lebensarbeit nicht ein, wenn auch kleiner, Bestandteil der bedrohten Kultur; noch in einem Rettungsboot werde er nach nichts anderem trachten, als seine Malerei bald irgendwo fortzusetzen. Astrid hörte wohl den anmaßenden Unterton nicht heraus und wollte auch etwas beisteuern: »Die Katzen und die Vögel werden bleiben …«