1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die UFO-AKTEN

- Sprache: Deutsch

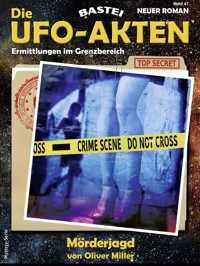

Andrew Palmer, ein langjähriger Mitarbeiter von Senator Campbell, bricht plötzlich alle Kontakte ab und verschwindet spurlos. Wenige Tage später werden durch Zufall seine Fingerabdrücke in einem Antiquitätengeschäft in San Francisco sichergestellt, wo ein Kunsthehler erschossen wurde.

Senator Campbell beauftragt Cliff und Judy mit den internen Ermittlungen. Sie sollen herausfinden, warum Palmer untergetaucht ist und was er in der kalifornischen Metropole wollte.

Hierbei kristallisiert sich zunehmend heraus, dass es Verbindungen zu einem früheren Fall gibt, in dem ein grünlich funkelndes Kunstobjekt eine große Rolle spielte ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Der Verräter

UFO-Archiv

Vorschau

Impressum

Oliver Miller

Der Verräter

Kleines Souterrain-Geschäft

San Francisco, Kalifornien, 12. Januar 2023, 16:30 Uhr

Reginald Dunlop war ein Taugenichts; niemand wollte ihn gern zum Freund haben, und schulisch hatte er auch auf ganzer Linie versagt. Relativ früh war er deshalb auf die schiefe Bahn geraten, dealte zunächst mit Drogen und beging Diebstähle.

Mit Anfang zwanzig erwarb er ein Antiquitätengeschäft, über das er seitdem Hehlerware und aus Museen entwendete Kunstobjekte verkaufte. Der Laden lief allerdings mehr schlecht als recht, daher bot er seine Waren zusätzlich im Darknet an.

Für heute hatte sich nun ein Kunde angekündigt, der einen seltenen Indianerschmuck bestellt hatte und diesen persönlich abholen wollte. Wobei er natürlich nicht ahnte, was der Verkäufer alles auf dem Kerbholz hatte ...

Nein, Reginald Dunlop konnte man nicht als ›unschuldigen‹ oder gar als ›netten‹ Menschen bezeichnen. Auch er selbst hätte diese Bezeichnungen für sich abgelehnt.

Gute Freunde oder Bekannte suchte man daher vergeblich. Seine Kontakte ließen sich vielmehr als temporäre Verbündete oder aber als Geschäftspartner ansehen.

Vielleicht ließen sich die Ursachen hierfür in der Kindheit des Verkäufers suchen.

Reginalds Vater, ein Polizist in einer nahezu winzigen Stadt in Kentucky, hatte seinen Sohn frühzeitig als Nichtsnutz abgestempelt und eine Wende zum Guten nahezu aufgegeben.

Seine Mutter war da zunächst anders gewesen und hatte, ganz die liebende Mama, noch lange zu ihm gehalten. Das Vertrauen kündigte sie ihm selbst da nicht auf, als Reginald mit den Drogendeals und Diebstählen begonnen hatte. Da war er schon lange nicht mehr zur Schule gegangen, sondern hatte seine Zeit stattdessen in einer der Malls im größeren Nachbarort zugebracht. Hier hatte er auch seine ersten Deals abgeschlossen: Nichts Großes, ein wenig Gras oder auch mal ein gestohlenes Autoradio.

Als man ihn dann erwischte, schleifte ihn sein Vater zurück in die Mall. Diesmal ging es nicht nur zum Kaufhausdetektiv, sondern auch zu einem der Rekrutierungsstände für die Marines. Dort überredete der gute alte Mick Dunlop seinen Sohn dazu, einen Vertrag als Zeitsoldat zu unterzeichnen. Dies geschah ganz in der makabren Hoffnung, Letzteren vielleicht nie wiedersehen zu müssen.

Wieder zu Hause angekommen waren natürlich lautstarke Diskussionen die Folge gewesen. Reginalds Mutter hatte den Rest des Tages geheult und seinem Dad bitterste Vorwürfe gemacht. Doch im Grunde wusste sie auch, dass ihr Sohn nie auf legale Art und Weise einem Broterwerb nachgehen würde, wenn es in dessen Leben nicht einen prägenden Einschnitt gab. Jegliche Schulbildung war bis jetzt jedenfalls ohne Erfolg gewesen. Reginald übte sich hingegen viel lieber im Organisieren von kriminellen Machenschaften und dem Einkauf und Weiterverkauf von gestohlenen Gegenständen oder Drogen.

Hieran konnte aber auch das Anheuern bei den Marines nichts ändern. Gewissermaßen bot es dem Sprössling der Dunlops sogar noch ein größeres Verkaufsfeld für sein nicht gesetzeskonformes Sortiment.

Fast intuitiv baute Reginald innerhalb der Truppe sein Netzwerk auf und verdiente sich neben seinem bescheidenen Sold durch die Beschaffung illegaler Substanzen eine goldene Nase. Dabei machte er sich trotz aller Scheinheiligkeit nichts vor: Er war ein lausiger Soldat, der es außer den Regelbeförderungen zu nichts gebracht hatte und eine möglichst ruhige Kugel zu schieben versuchte.

Im Jahr 2002 traf jedoch auch ihn das Los eines Auslandseinsatzes. Dieser sah vor, dass er für sechs Monate in einem Militärcamp der US Army in Kabul stationiert wurde. Trotz der verstörenden Eindrücke, die die militärische Intervention bei Reginald hinterlassen hatte, war es für ihn in krimineller Hinsicht nahezu ein Nirwana. Es gab Drogen im Überfluss und darüber hinaus noch einige interessante Kunstobjekte, die er ohne Skrupel von Afghanistan aus direkt in die USA verkaufte. Die ursprünglichen Besitzer waren mit ein paar lumpigen Dollarscheinen leicht zu überreden, und wenn nicht, hatte er ja immer noch sein M16-Sturmgewehr.

Reginald konnte sich wirklich nicht beschweren, neben dem militärischen Einsatz liefen seine zwielichtigen Deals wirklich gut. Doch die kriminelle Glückssträhne sollte nicht ewig anhalten: Bei einer unangekündigten Kontrolle hob man nämlich alsbald sein Zwischenlager an Heroin und Kunstgegenständen aus. Seine Militärlaufbahn war damit unehrenhaft beendet und er kehrte in die Staaten zurück.

Aus der Not heraus kaufte er sich dann in San Francisco einen kleinen Laden, der im Keller eines in die Jahre gekommenen Reihenhauses lag, und begann seine Geschäfte von hier aus zu koordinieren. Natürlich hätte er sich allein mit dem Verkauf vor Ort nicht über Wasser halten können, da kam ihm das Darknet ganz recht.

Da selten Kundschaft persönlich in dem als Antiquitätengeschäft getarnten Umschlagplatz für Hehlerware, Drogen und entwendete Kunstobjekte vorbeikam, verwandelte sich der Verkaufsraum mit der Zeit immer mehr zu einem Lager. Überall stand, lag oder hing etwas herum.

Dunlop räumte mit der rechten Hand einen alten Pizzakarton vom speckigen Tresen. Vor ihm aufgeklappt stand sein Laptop, von dem aus er Deals in die ganze Welt abwickelte. In etwa einer Stunde würde nun der nächste Kunde kommen, und Reginald hoffte inständig, dass der Typ pünktlich kam.

Der Kerl hatte bei ihm Indianerschmuck gekauft. Ein seltenes Stück, das Reginald aus einem Museum in einem Indianerreservat ›erworben‹ hatte. Dort hatte er schon seit Längerem einen Vertrauten, der ihm hin und wieder Museumsexponate zukommen ließ.

In diesem Fall wollte Dunlop den Deal möglichst schnell hinter sich bringen, denn der Käufer des Schmuckstückes, der sich ›Smith‹ nannte, hielt sich für besonders schlau. Als Retourkutsche hatte er sich daher vorgenommen, den feinen Kunden ein wenig zusätzlich zu schröpfen.

Ein maliziöses Grinsen huschte über Reginalds Gesicht.

Sollte der Preisaufschlag den Kunden vom Kauf abhalten, hatte er natürlich ein Ass im Ärmel. In zwei Stunden würde dann einfach ein weiterer Interessent kommen, der sogar mehr geboten hatte.

Dunlop war es einerlei. Wer zuerst zahlte, bekam das hässliche Ding.

»Wer zuerst genügend bezahlt ...«, murmelte er und grinste erneut.

Der eiskalte Regen prasselte auf Andrew Palmer nieder, als er durch die beinahe menschenleeren Straßen San Franciscos stampfte.

Um wenigstens trockenen Hauptes bei seinem Ziel anzukommen, hatte er die Kapuze seines Capes tief ins Gesicht gezogen. Dies änderte aber nichts daran, dass das Regenwasser immerzu von der alten Aktentasche troff, die er in seiner rechten Hand hielt.

Das Taxi hatte ihn nur wenige Blocks entfernt von der Seitenstraße herausgelassen, in der ein gewisser Reginald Dunlop seinen Laden betrieb.

Obzwar Palmer das lausige Wetter größtenteils verabscheute, war er in gewisser Weise auch nicht ganz böse darüber. Die Gegend, in der er sich gerade befand, war nämlich nicht die beste, sodass der Regen wenigstens einen Teil der recht seltsamen Zeitgenossen von den Straßen fernhielt.

Jedoch merkte er, wie langsam die Wut in ihm aufstieg. Innerlich hatte er irgendwie ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache und hoffte inständig, dass dieser Dunlop ihn nicht linken wollte.

Den Deal hatten beide übers Darknet abgeschlossen, wobei Palmer den Gegenstand nur über Fotos identifizieren konnte, die der Verkäufer ihm zugesendet hatte.

Der Preis war nahezu lächerlich, und konnte nur damit erklärt werden, dass Dunlop nicht wusste, was er da überhaupt in den Händen hielt. Generell glaubte Andrew, dass der Hehler nicht besonders intelligent war, so sehr dieser sich auch als Profi zu geben versuchte.

Palmer bog in eine dunkle Seitenstraße ein und erkannte sofort auf der rechten Seite eine schmale Treppe, die nach unten führte und mit der Abbildung von der Verkäuferseite übereinstimmte.

Als er die Stufen herabstieg, offenbarte sich ihm neben einem Schaufenster, in dem billige Schmuckkopien der amerikanischen indigenen Bevölkerung vor sich hinstaubten, eine stählerne Tür mit einem kleinen Guckloch.

Insgesamt wirkte das Geschäft von außen sehr unscheinbar. Lediglich ein kleines altes Schild über der Tür mit der Aufschrift ›Antiquitäten, Kunst und Seltenes‹ wies auf die Waren hin, die einen hier erwarteten.

Palmer musste über diese Banalität schmunzeln. Für ihn war das ein deutliches Anzeichen dafür, dass der Laden praktisch keinerlei Laufkundschaft hatte oder auch nur wollte.

Vorsichtig klopfte er an die Stahltür, die selbstverständlich verschlossen war.

Kurz darauf öffnete sie sich mit einem quietschenden Geräusch, doch der Blick in den Innenraum wurde Palmer zunächst von dem offensichtlichen Besitzer verdeckt.

Reginald Dunlop war ungefähr eineinhalb Köpfe kleiner als er und sehr korpulent. Das Gesicht war aufgequollen, und besonders markant waren die geröteten, wässrigen Augen. Dunlops braunes fettiges Haar zeigte bereits erste lichte Stellen, dies ließ ihn jedoch nicht davon abhalten, sie zu einem strähnigen Zopf zusammenzubinden. Auch die Kleidung des untersetzten Mannes machte einen vernachlässigten Eindruck. Der Pullover und die Jeans waren augenscheinlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gewaschen worden.

»Mister... äh... Smith!«, begrüßte Dunlop den Ankömmling und betonte besonders dessen Namen, der so offenkundig falsch war, dass beide es wussten.

Palmer widerstand der Versuchung, dem ekligen Kerl die Hand zu schütteln und nickte nur.

Dunlop ließ ihn in den Innenraum des Geschäfts eintreten, der bei funzeligem Licht betrachtet, nicht besonders groß wirkte.

Beide Wände zum Schaufenster hin waren mit einfachen stählernen Lagerregalen zugestellt, in denen unzählige Objekte aufbewahrt wurden.

Palmer, der von Hause aus Historiker war, erkannte verschiedene Kunstgegenstände aus Nord- und Südamerika wieder.

Ein paar altertümliche Waffen, einige billige kleine Gemälde und sogar eine Machete lagen dort.

Die gegenüberliegende Seite des Verkaufsraums war durch einen Tresen verstellt, auf dem neben einer uralten Kasse ein hochmoderner Laptop und mehrere Dosen Energiedrink standen.

Ein leicht süßlicher Geruch nach altem Essen stieg Palmer plötzlich in die Nase, der offensichtlich von dem Stapel alter Pizzakartons neben dem Tresen kam. In diesem Augenblick war er sich sicher, dass der dickbäuchige Verkäufer auch in dem Laden wohnte oder besser hauste.

»Schön, dass Sie kommen konnten, Mr. Smith. Lassen Sie mich mal schauen ...«, sagte Dunlop zu dem gerade eingetretenen Kunden und ging um den Tresen herum. Dann bückte er sich und begann in einer der Kisten unterhalb zu wühlen.

»Machen wir das ganze Spektakel kurz und sparen wir uns die Plattitüden«, entgegnete Andrew, der nur schnell von diesem widerlichen Ort wegwollte.

»Natürlich, der Kunde ist bei mir König!«, gab Dunlop in einem gespielt schleimigen Ton zurück und legte, als er wieder hinter dem Tresen angelangt war, einen in Wachstuch gewickelten Gegenstand darauf. »Da ist es ja, das schöne Stück!«

Palmer machte dann interessiert einen Schritt auf die Ladentheke zu, woraufhin der Händler das Tuch ein bisschen wegzog: »Ah, ah, Mr. Smith! Ich möchte zuerst mein sauer verdientes Geld sehen! Das verstehen Sie doch, Smith?«

Letzterer ließ sich nicht lange bitten, holte mit unterdrückter Wut den alten Aktenkoffer herbei und zog ein Bündel Hundert-Dollar-Noten hervor.

»Sehr schön!«, lobte Dunlop und weitete die Augen gierig.

Palmer näherte sich nun wieder dem Tresen, in der rechten Hand hielt er wedelnd ein Geldbündel. »Und jetzt möchte ich meinen Teil sehen!«

»Nicht so schnell, Mr. Smith! Wir müssen leider noch nachverhandeln.«

Palmer hielt inne, seine Kiefer malten vor Zorn.

»Sie kennen sich mit dem Darknet nicht besonders gut aus, oder?«

Palmer schwieg und beobachtete, wie sein Gegenüber vor Boshaftigkeit beinahe ein Freudentänzchen aufführte. »Was meinen Sie damit?«

»Nun, Sie sollten Ihre persönlichen Daten wesentlich besser verschlüsseln ..., Mr. Palmer.«

Andrew zuckte beim Klang seines Namens zusammen, was Dunlop mit sichtlicher Genugtuung registrierte.

»Ok, was wollen Sie?«, hakte er mit belegter Stimme nach und sah sich betont desinteressiert im Laden um, obwohl ihm das Herz beinahe bis zum Hals schlug. Schließlich hatte er sich das Ganze so ganz bestimmt nicht vorgestellt.

»Oh, im Grunde nur eine Art Sonderzuwendung für mein Vergessen!«, entgegnete Dunlop und starrte seinem Kunden hinterher, der mittlerweile nachdenklich durch die vollgestellten Gänge schritt.

Im nächsten Augenblick griff Palmer völlig beiläufig nach einer Machete, die in einem der Regale lag, und drehte sich mit ausgestreckter Hand zum Händler um. »Was würde mich daran hindern, Ihnen damit den Schädel einzuschlagen?«

»Seien Sie nicht albern, Palmer!«

»Stimmt, viel zu blutig!«, brummte er und ließ die Machete demonstrativ fallen. »Also, an wie viel haben Sie gedacht?«

Dunlop leckte sich über die wulstigen Lippen. »Genau 10.000 Dollar! Dann vergesse ich Ihren Namen und kann mich nicht mehr daran erinnern, dass Sie jemals hier gewesen sind.«

Palmer nickte langsam, denn er hatte bereits einen inneren Entschluss gefasst. Bleierne Argumente sollten nun seine technische Unfähigkeit ausgleichen. Langsam ging er daher zum Tresen zurück und griff er erneut in ein Ablagefach seines Aktenkoffers, wobei er aus den Augenwinkeln das gierige Blitzen im Gesicht des Händlers vernahm.

Dieses wandelte sich jedoch schlagartig zu blankem Entsetzen, als Palmer eine Halbautomatik mit Schalldämpfer hervorzog.

»Ja, eine Machete wäre zu auffällig und zu blutig gewesen!«, raunte er. Dann ging er auf den die Hände in einer sinnlosen Geste vors Gesicht reißenden Dunlop zu. Nur eine Sekunde später drückte er ab.

Das leise Plopp des Schusses wurde natürlich von der Stahltür und spätestens vom strömenden Regen geschluckt. Der dumpfe Aufprall des schweren Körpers von Dunlop, der nun ein hässliches Loch in der Stirn aufwies, erfüllte lediglich kurz das Innere des Ladens. Dann herrschte pure Stille.

Palmers Hand zitterte.

Nein, er hätte definitiv keinen guten Agenten abgegeben, war er sich nun sicher. Seine Nerven spielten in solchen Situationen immer verrückt. Manchmal fehlte ihm einfach die Zähigkeit, die in seinen Gedanken sehr wohl präsent war.

Trotz des angestiegenen Adrenalinspiegels versuchte er, sich mit großer Anstrengung zu sammeln. Nach ein paar tiefen Atemzügen gelang es ihm, seine Gedanken ein wenig zu ordnen. Der Grund, warum er hier war, war das im Darknet erworbene Schmuckstück, wurde er sich jetzt wieder bewusst.

Um nach dem Rechten zu schauen, drehte er sich nun von der Leiche weg und sah auf den Tresen, wo immer noch das Päckchen lag, das von einem Wachstuch umwickelt war. Vorsichtig griff er danach und rollte es aus. Inständig hoffte er, dass der Händler ihn nicht betrogen hatte.

Dann offenbarte sich der Inhalt. Es handelte sich um ein geschnitztes Holzkästchen, das nicht besonders groß war und einer Zigarrenschachtel ähnelte.

Die filigranen Verzierungen interessierten Palmer nicht, dafür der Kristall, der auf dem Deckel der Kiste eingelassen war. Es war ein grünlich fluoreszierender Stein, etwa in der Länge seines Mittelfingers.

Keine Ahnung, wie dieser Idiot Dunlop in den Besitz dieses Steines gekommen ist!, durchzuckte Palmer ein Gedanke. Nur ein Kenner weiß, um was für eine Art von Kristall es sich handelt.

Er selbst war ein solcher und hatte schon einmal einen anderen Splitter jenes wundersamen, außerirdischen Energiekristalls in den Händen gehalten.

Das war zwar jetzt schon ein paar Monate her, aber er erinnerte sich noch relativ gut daran, dass er damals zu einem Fall gerufen wurde, bei dem eine Halskette mit grünlichem Anhänger eine große Rolle gespielt hatte*.

Dieser besondere Fund im Hause Niedermayer hatte den Historiker seitdem nicht mehr losgelassen, denn er war sich sicher, dass es noch mehrere dieser Kristallsplitter geben musste. Und so hatte er es sich in der Zwischenzeit zur Aufgabe gemacht, danach zu suchen. Hierbei gab es natürlich auch Rückschläge, bis er eben auf das Angebot von Dunlop gestoßen war.

Ich muss aus dem Laden raus!, riss ihn plötzlich ein Hupgeräusch vor dem Geschäft aus den Gedanken.

Schnell schlug er das Kästchen wieder in das Tuch ein, stopfte das Päckchen in seine Aktentasche, zog seine ledernen Handschuhe an und verschwand in den prasselnden Regen.

In der Nähe der Stadt Selma

Selma, Alabama, 5. April 1865, 20:31 Uhr

Virgil Sutter kratzte sich das verfilzte Haar. »Verdammte Läuse«, brummte er und legte noch ein paar Zweige auf das vor ihm knisternde Feuer.

Das Holz war feucht und so stieg deutlicher Rauch in den Himmel auf. Virgil war es egal, was sollte schon passieren? Die Yankees hatten Besseres zu tun, als die Wälder nach versprengten Konföderierten zu durchkämmen. Seit Selma gefallen war, wimmelte es in der Gegend, insbesondere in den Bereichen abseits der großen Straßen nur so von Ex-Soldaten, die im Grunde bloß mit heiler Haut nach Hause wollten.

Auch Virgil ging es ähnlich, er hatte in den letzten vier Jahren für die konföderierte Armee gekämpft.

Den ganzen verdammten Krieg lang!, dachte er und spuckte ein Priem Kautabak ins Feuer, woraufhin ein kurzes Zischen ertönte.

Dabei war ihm die ach so eherne Sache der Südstaaten vollkommen egal. Seine Familie stammte aus einem Kaff in South Carolina. Sein Vater war ein Tagelöhner gewesen, der gemeinsam mit den Sklaven auf Baumwollfeldern geschuftet hatte, bis er sich mit dem Alkohol selbst umgebracht hatte. Seine Mutter hatte als Wäscherin gearbeitet. Virgil hatte keine Ahnung, was aus ihr geworden war.

Er selbst hatte sich mit sechzehn sofort bei Kriegsausbruch gemeldet, einfach um dem Elend von zu Hause zu entkommen. Doch gewissermaßen hatte er dadurch nur das eine Übel gegen ein anderes eingetauscht.

Ursprünglich hatte er in einem Regiment aus Carolina gedient, später war er dann zur Tennessee-Armee des legendären Nathan Bedford Forrest gekommen. Vier lausige Jahre hatte er nun im Dreck gelebt und sich von getrocknetem, gammligem Fleisch und Kondensmilch ernährt, war von Schlacht zu Schlacht marschiert und hatte die Knochen für einen Staat hingehalten, der sich den Teufel um ihn scherte.

Und wofür das alles? Dafür, dass ich jetzt wieder mit nichts dastehe ... mit rein gar nichts.

Der Sold war nie besonders hoch gewesen und wurde bis zuletzt in Konföderierten-Dollar ausbezahlt, die nicht einmal mehr das Papier wert waren, auf dem sie gedruckt wurden.