Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

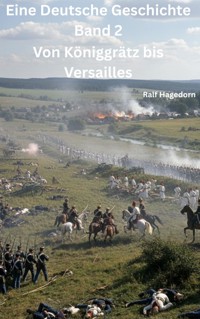

Zwischen Krieg, Schmerz und Hoffnung formt sich das neue Gesicht Deutschlands. Dieser zweite Band der "Deutschen Geschichte" entführt Sie in die turbulenten Jahre zwischen 1866 und 1871 – eine Epoche, in der alte Reiche fallen und neue geboren werden. Die Geschichte rollt von den Feldern Schleswig-Holsteins über die Straßen Wiens bis zu den Werkstätten Brandenburgs. Sie erzählt nicht von Königen und Generälen, sondern von jenen, die unter den Fahnen leben, lieben und leiden: Bauern, Lehrer, Soldaten und Mütter. Ihre Stimmen verweben sich zu einem großen Chor, der das einfache Leben der Menschen zum Spiegel eines ganzen Jahrhunderts macht. Wilhelm, der Schmied aus Brandenburg: Ein Soldat, gezeichnet von den Schlachten, der innerlich zerrissen gegen den Krieg kämpft und sich fragt, ob man Ehre behalten kann, ohne erneut zu töten. Franz, der Offizier aus Wien: Gebildet und sensibel, erlebt er den Untergang der österreichischen Vormacht. Er erkennt, dass der wahre Feind der Krieg selbst ist. Anna, die Bäckerin aus Schleswig: Ohne Waffen kämpft sie jeden Tag gegen Hunger und Verlust. Ihr Haus wird Zuflucht für Verwundete und ihr Herz zum stillen Symbol des Mitgefühls. Jakob und Karen Petersen, das Bauernpaar: Sie verkörpern die Zerrissenheit Schleswig-Holsteins. Ihr Widerstand bedeutet Beharren: pflügen, säen, überleben – und die Heimat durch Liebe und Leben zu bewahren. Niels, der Lehrer: Ein Mann der Vernunft, der an Menschlichkeit glaubt und seinen Schülern lehrt, dass der wahre Feind immer der Krieg ist. Ein tief bewegender historischer Roman über die Menschen, die den Preis für das neue Reich zahlten. Eine zeitlose Geschichte darüber, wie man versucht, inmitten des Donners der Kanonen Mensch zu bleiben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 62

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eine Deutsche Geschichte

Band 2

Von Königgrätz bis Versailles

IMPRESSUM:

Ralf Hagedorn

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

Geschichte mithilfe von ChatGPT geschrieben.

Coverbild Gemini.

Einleitung

Zwischen den Jahren 1866 und 1871 formt sich aus Krieg, Schmerz und Hoffnung das neue Gesicht Deutschlands. Von den Feldern Schleswig-Holsteins bis zu den Straßen Wiens, von den Werkstätten Brandenburgs bis zu den Klassenzimmern des Nordens erleben Menschen, wie Geschichte über sie hinwegrollt und wie sie trotzdem versuchen, Mensch zu bleiben.

Es ist die Zeit zwischen Königgrätz und Versailles:

eine Epoche, in der alte Reiche fallen, neue geboren werden.

und das einfache Leben der Menschen zum Spiegel eines ganzen Jahrhunderts wird.

Diese Geschichte erzählt nicht von Königen und Generälen, sondern von jenen, die unter den Fahnen leben, lieben und leiden: Bauern, Lehrer, Soldaten, Mütter. Ihre Stimmen verweben sich zu einem großen Chor – einer deutschen Geschichte, die zugleich persönlich und zeitlos ist.

Die Charaktere

Wilhelm – Der Schmied aus Brandenburg.

Ein einfacher Mann gezeichnet von Düppel und Königgrätz. Pflichtbewusst, doch innerlich zerrissen, kämpft er gegen den Krieg ebenso wie gegen die Erwartungen seiner Zeit. In ihm brennt die Frage, ob man Ehre behalten kann, ohne erneut zu töten.

Franz – Der Offizier aus Wien.

Gebildet, sensibel und vom Militär geprägt. Er erlebt den Untergang der österreichischen Vormacht und erkennt, dass der wahre Feind nicht jenseits der Grenzen steht, sondern in den Köpfen derer, die Krieg für Ruhm halten. Seine Tagebücher werden zum Gewissen der Geschichte.

Anna – Die Bäckerin aus Schleswig.

Sie trägt keine Waffen, doch sie kämpft jeden Tag: gegen Hunger, Verlust und das Vergessen. Ihr Haus wird Zuflucht für Verwundete und ihr Herz zum stillen Symbol des Mitgefühls in einer Welt aus Gewalt.

Jakob Petersen – Der Bauer aus Schleswig-Holstein.

Er verkörpert die Zerrissenheit des Nordens – zwischen Preußen, Österreich und Dänemark. Für ihn bedeutet Widerstand nicht Kampf, sondern Beharren: pflügen, säen, überleben.

Karen – Jakobs Frau.

Still und stark. In ihren Händen liegt die Zukunft ihres Hauses. Sie erinnert Jakob daran, dass Heimat nicht durch Fahnen entsteht, sondern durch Liebe und Leben.

Niels – Der Lehrer.

Ein Mann des Wortes und der Vernunft in einer Zeit des Geschreis. Er glaubt an Bildung, an Menschlichkeit – und daran, dass Frieden gelehrt werden kann. Seine Schüler sind sein Erbe, seine Stimme ein stiller Protest gegen den Lärm der Kanonen.

Diese sechs Leben, so verschieden sie sind, begegnen einander nicht immer – doch sie spiegeln das gleiche Schicksal:

Deutschland auf dem Weg in die Einheit, und die Menschen, die dafür den Preis bezahlen.

Jakob Petersen merkte es auf seinem Hof. Die preußischen Beamten wollten Abgaben, die österreichischen Gesandten wollten Gehorsam. Manchmal wusste er nicht, wem er überhaupt noch dienen sollte. Karen schüttelte den Kopf: „Sie streiten um unser Land, als wäre es ein Stück Vieh.“

Jakob nickte. Er arbeitete weiter, doch in ihm wuchs der Zorn. Nicht auf die einen oder die anderen – sondern auf beide. „Wir sind keine Münze,“ dachte er, „die man hin- und herwirft.“

In Wien erhielt Franz neue Berichte. „Preußen drängt,“ hieß es. „Bismarck spinnt Netze, zieht Allianzen. Ein Zusammenstoß ist unvermeidlich.“ Franz las diese Worte mit schwerem Herzen. Er dachte an die Kameraden von Düppel, an Wilhelm, den er nie gesehen, aber immer gefühlt hatte.

„Wien wird fallen, wenn wir nicht lernen,“ schrieb er in sein privates Heft. „Doch ich fürchte, niemand will lernen.“

Wilhelm in Brandenburg hörte dieselben Gerüchte. Die Zeitungen feierten Preußen als Führungsmacht, als Schicksal der Deutschen. In den Wirtshäusern sang man Lieder auf König Wilhelm und General von Moltke.

Doch Wilhelm fühlte nur Unruhe. Er sah in den Augen der jungen Rekruten denselben Glanz, den er einst getragen hatte, bevor Düppel ihm die Seele verbrannte.

Eines Abends sagte er zu seinem Vater: „Sie reden schon wieder vom Krieg.“

Der Alte legte das Eisen zur Seite. „Dann geh nicht hin, Wilhelm.“

Wilhelm schwieg. Er wusste, dass man sich nicht einfach verweigern konnte. Pflicht band ihn stärker als sein eigener Wille.

Anna hörte die Reiter in den Straßen Schleswig-Holsteins. Mal Preußen, mal Österreicher, mal beide. Sie verkaufte Brot an alle, doch in ihrem Herzen fragte sie: „Wie lange noch, bis sie sich gegeneinander wenden?“

Die Menschen im Dorf tuschelten. Manche sagten, Preußen sei stark, Österreich schwach. Andere fürchteten, dass ein neuer Krieg über ihre Häuser rollen würde.

Anna dachte an das Lazarett. Wenn sie wieder kämpfen, wird mein Haus erneut nach Blut riechen.

Und im Norden, in einer kleinen Schule, stand Niels vor seiner Klasse. Er schrieb mit Kreide an die Tafel: Frieden.

Dann wandte er sich zu den Kindern. „Dies ist das wichtigste Wort, das ihr lernen müsst“, sagte er.

Die Kinder schauten ihn fragend an. „Aber Herr Lehrer,“ fragte ein Junge, „kommt bald wieder Krieg?“

Niels schwieg lange, dann sagte er: „Ja. Aber vielleicht könnt ihr lernen, dass er nicht ewig dauern darf.“

So schwebte der Schatten eines neuen Sturms über allen über Preußen, über Österreich, über Schleswig.

Und jeder spürte: Der Krieg von 1864 war nur der Anfang gewesen.

Die Jahre 1865 und 1866 brachten ein unruhiges Rauschen, das wie fernes Donnergrollen wirkte. Noch war kein Schuss gefallen, doch in den Amtsstuben, auf den Märkten und in den Zeitungen spürte man, dass etwas Großes nahte.

In Schleswig-Holstein stritten Beamte. Preußische Inspektoren prüften Felder, österreichische Kommissare verlangten Abgaben. Mal mussten die Bauern doppelt zahlen, mal bekamen sie widersprüchliche Befehle. Das Volk murrte, und in den Schenken hieß es: „Bismarck will das Land ganz. Die Österreicher halten nur so lange durch, bis sie gezwungen sind zu gehen.“

Jakob Petersen hörte diese Worte und spürte Zorn. „Sie behandeln uns wie Vieh,“ sagte er zu Karen. „Erst Dänen, dann Preußen, dann beide und am Ende sind wir nur die, die schuften und bluten.“

Karen legte ihm die Hand auf die Schulter. „Dann bleib du der, der nicht nur schuftet. Bleib der, der lebt.“

Doch Jakob wusste: Wenn Krieg kam, würde niemand im Dorf verschont bleiben.

In Wien standen Offiziere im Kreis, Karten ausgebreitet, Blicke ernst. Franz lauschte, wie ein General sagte: „Preußen rüstet. Wir müssen ebenfalls bereit sein. In Böhmen wird sich das Schicksal entscheiden.“

Franz erinnerte sich an Düppel, an das Chaos, an das Gefühl, dass jeder Plan im Lärm der Kanonen zerfiel. Er wusste: Wieder würden junge Männer in Reihen marschieren, wieder würden Mütter weinen. Und diesmal würde nicht Dänemark der Gegner sein, sondern das eigene Bruderreich.

„Wenn wir gegeneinander marschieren“, schrieb er, „wird Deutschland sich selbst zerreißen.“

In Brandenburg hörte Wilhelm die Trommeln der Rekrutierungen. Junge Männer marschierten durch die Straßen, stolz, mit funkelnden Augen. Sie trugen die Uniform, die ihm einst Ehre versprochen und nur Albträume gebracht hatte.

Ein Offizier klopfte an die Schmiede, sprach mit seinem Vater: „Ihr Sohn hat sich verdient gemacht. Vielleicht ist es Zeit, dass er erneut dient.“

Wilhelm stand im Hintergrund, die Fäuste geballt. Er sah den Funkenflug des Ambosses, hörte das Rauschen des Blasebalgs und dachte: lieber Eisen als Blut.

Doch er wusste, dass er den Ruf nicht ewig würde überhören können.

Anna verkaufte weiter Brot, doch die Kunden sprachen immer häufiger über Krieg. „Preußen wird uns retten!“, sagten einige. „Österreich hält dagegen!“, sagten andere. Anna hörte zu und schwieg. Für sie war beides dasselbe: mehr Verwundete, mehr Tote, mehr Leid.

Sie sammelte Tücher, legte Vorräte beiseite. „Wenn sie wiederkommen“, dachte sie, „werde ich vorbereitet sein. Damit wenigstens einer hilft, wenn die Schreie Wiederklingen.“

Niels lehrte in seiner Schule weiter. Doch er sah, wie die Kinder die Zeitungsschlagzeilen lasen, wie die Väter in den Schenken über Politik stritten. „Sie lernen mehr über Krieg, als ich je lehren wollte“, dachte er.