4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

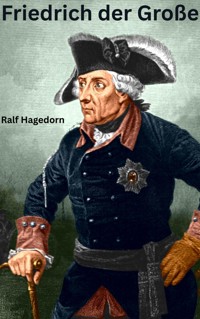

Das Buch "Friedrich der Große" von Ralf Hagedorn bietet eine umfassende Beschreibung des Lebens und Wirkens von Friedrich II. (1712–1786), auch bekannt als Friedrich der Große oder "Alter Fritz". Das Werk beleuchtet seine Rolle als König von Preußen ab 1772 und als Markgraf von Brandenburg ab 1740, sowie seine Herkunft aus der Hohenzollern-Dynastie. Ein zentraler Aspekt sind die von ihm geführten drei Schlesischen Kriege und der Siebenjährige Krieg, die Preußen als europäische Großmacht etablierten. Friedrich wird als Vertreter des aufgeklärten Absolutismus dargestellt, der sich selbst als "erster Diener des Staates" sah und tiefgreifende gesellschaftliche Reformen durchführte, darunter die Abschaffung der Folter und den Ausbau des Bildungssystems. Das Buch geht auch auf seine frühen Jahre ein, einschließlich seiner strengen Erziehung und des Konflikts mit seinem Vater, Friedrich Wilhelm I. Es werden Details zu seinem gescheiterten Fluchtversuch und der tragischen Hinrichtung seines Freundes Hans Hermann von Katte behandelt. Des Weiteren werden seine Ehe mit Elisabeth Christine und seine Zeit als Kronprinz in Rheinsberg beleuchtet, wo er sich philosophischen, historischen und poetischen Studien widmete und Werke wie den "Antimachiavel" verfasste. Hagedorn beschreibt zudem die politische und soziale Struktur Preußens unter Friedrichs Herrschaft, einschließlich der Verwaltung, der Ständegesellschaft (Adel, Stadtbürger, Bauern) und der wirtschaftlichen Verhältnisse. Auch die tolerante Haltung gegenüber religiösen Minderheiten wie Hugenotten und Katholiken, sowie die diskriminierende Behandlung der jüdischen Gemeinde finden Erwähnung. Das Buch ist angereichert mit historischen Gemälden und Abbildungen, die wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse aus Friedrichs Leben veranschaulichen. Es bietet somit einen tiefen Einblick in das Leben eines der prägendsten Herrscher der europäischen Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 46

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Friedrich der Große

IMPRESSUM:

Ralf Hagedorn

c/o IP-Management #4887

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

Friedrich II. mit Bruststern zum Schwarzen Adlerorden, Gemälde von Anton Graff, 1781.

Friedrich II. oder Friedrich der Große (* 24. Januar 1712 in Berlin; † 17. August 1786 in Potsdam), volkstümlich der „Alte Fritz“ genannt, war ab 1772 König von Preußen und ab 1740 Markgraf von Brandenburg und somit einer der Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches. Er entstammte der Dynastie der Hohenzollern.

Die von ihm gegen Österreich geführten drei Schlesischen Kriege um den Besitz Schlesiens führten zum deutschen Dualismus. Nach dem letzten dieser Kriege, dem Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763, war Preußen als fünfte Großmacht neben Frankreich, Großbritannien, Österreich und Russland in der europäischen Pentarchie anerkannt.

Friedrich gilt als ein Repräsentant des aufgeklärten Absolutismus. So bezeichnete er sich selbst als „ersten Diener des Staates“. Er setzte tiefgreifende gesellschaftliche Reformen durch, schaffte die Folter ab und forcierte den Ausbau des Bildungssystems.

Porträt des jungen Friedrich II. von Preußen von Antoine Pesne

Dynastie, Territorienverband, Machtmittel, Land und Leute

Territoriale Ausweitung unter Friedrich (grün)

Vom Schöpfer der Skizzen, auf denen das obige Altersporträt basiert, vom Danziger Daniel Chodowiecki, stammt auch diese Darstellung eines Spießrutenlaufs von 1776.

Friedrich standen für die Neuzeit typische Werkzeuge der Machtausübung zur Verfügung. Als Kennzeichen frühneuzeitlicher Herrschaft gilt, dass die durch Ehe, Erbgänge und Krieg zusammengeführten Territorien, die sich strukturell stark voneinander unterschieden, vor allem von der Dynastie zusammengeführt und gehalten wurden. Erst der Erwerb der Königskrone im Jahr 1701 ließ die über das ganze römisch-deutsche Reich verstreuten Territorien Brandenburg-Preußens nach außen wahrnehmbar zu einer staatlichen Einheit werden, die durch die Dynastie und deren Repräsentation auf der europäischen Ebene, deren Wahrnehmung von außen, aber auch durch die festgefügt wirkende Armee zusammenwuchs. Dieser spezifische Prozess dynastischer Staatsbildung und Vereinheitlichung wurde vor allem durch Friedrichs ehrgeizigen Vater vorangetrieben. Dabei stammten die Hohenzollern aus Südwestdeutschland; sie ließen sich bis ins 11. Jahrhundert zurückführen. Anfang des 15. Jahrhunderts als kaisertreue Burggrafen von Nürnberg mit der Mark Brandenburg belehnt, stiegen sie zu Kurfürsten auf. Das neue Territorium wurde zu einer langfristigen Arrondierungspolitik genutzt, wobei mit dem Erbfall des Herzogtums Preußen, das außerhalb des Reichsverbandes lag, der Anspruch auf die Königskrone zu legitimieren war.

Sophie Dorothea von Braunschweig, Mutter von Friedrich des Großen

Friedrich Wilhelm I. Vater von Friedrich des Großen im Harnisch mit Hermelinmantel, Marschallstab sowie Bruststern und Schulterband des Schwarzen Adlerordens (Gemälde von Antoine Pesne, um 1733)

1740 lebten in Friedrichs Erbteil 2.240.000 Menschen, 1784 betrachtete er in seinem stark angewachsenen Staat 5,5 Millionen Bewohner als seine Untertanen. Sieht man von den Territorien am Niederrhein und in Westfalen, also von Kleve, Mark und Ravensberg, ab, die seit dem Vertrag von Xanten an Brandenburg gekommen waren, so herrschte Friedrich über ein agrarisches, städtearmes Gebiet mit einer unentwickelten Infrastruktur. Dies und die territoriale Zersplitterung erschwerten die ökonomische Entfaltung ungemein. Doch bestand eine hierarchische, geordnete Verwaltung, an deren Spitze das 1723 geschaffene Generaldirektorium stand. Dieses führte das General-Kriegskommissariat und das Domänendirektorium zusammen, wobei ersteres merkantilistisch orientiert war. Doch war nicht nur diese Verwaltungseinheit ungewöhnlich, sondern auch die strikte Ressorttrennung Anzeichen einer modernisierten Verwaltung mit auf den Staatshaushalt ausgerichteter ökonomischer Intention. Das entsprechende Kollegium residierte im Berliner Stadtschloss, es war für die Innenpolitik genauso zuständig wie für Finanzverwaltung, Militärökonomie und Kriegsprovianntwesen. Es setzte sich aus vier Provinzbaudepartements zusammen. Insgesamt eine zeittypische Mischung aus territorialen und sachlichen Zuständigkeiten. Friedrich führte dies ererbte Regiment fort und vertiefte nur die Ressortdifferenzierung. So hatte sein nach dem Herrschaftsantritt eingerichtetes fünftes Departement für „Kommercien- und Manufaktur-Sachen“ ausschließlich gesamtstaatliche Zuständigkeit. An den Sitzungen nahm Friedrich genauso wenig teil wie sein Vater. Stattdessen wurden die Entscheidungen im königlichen Arbeitszimmer gefällt und durch Kabinettssekretäre in Auftrag gegeben. Während die Kriegs- und Domänenkammern dem Direktorium zugeordnet waren, regierte auf dem Lande der Landrat. Er war fast immer in seinem Amtsgebiet ansässig, wurde vom lokalen Adel vorgeschlagen und fast immer akzeptiert. Im Idealfall vermittelte er zwischen den Interessen der auf Autonomie pochenden Landadligen und den Verordnungen der landesherrlichen Obrigkeit.

Für die Außenpolitik blieb das von Friedrichs Vater geschaffene Kabinettsministerium bestehen. Es war für den Schriftverkehr mit den ausländischen Machtinstanzen sowie mit den dort akkreditierten Geschäftsträgern verantwortlich. Die ursprüngliche, 1604 gegründete erste Zentralbehörde, der Geheime Rat, bestand fort, doch war er nur noch mit den Bereichen Justiz, geistliche Angelegenheiten und Bildung befasst. Am Ende seiner Regierungszeit standen Friedrich etwa 300 Beamte zur Verfügung, einschließlich der Steuer- und Landräte waren es etwa 500 Amtsträger. Die in Europa verbreitete, nach uneingeschränkter Herrschaft strebende Regierungsform wird als Absolutismus bezeichnet, wenn diese auch nur die oberste Ebene eines komplexen Prozesses beschreiben kann. Der Begriff des aufgeklärten Absolutismus wurde erst 1847 von Wilhelm Roscher eingeführt, der in seinen Umrissen zur Naturlehre der drei Staatsformen zwischen einem frühen konfessionellen Absolutismus zur Zeit Philipps II. (1527–1598), einem höfischen Absolutismus Ludwigs XIV. und einem aufgeklärten Absolutismus Friedrichs II. unterschied.