Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bruño

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO

- Sprache: Spanisch

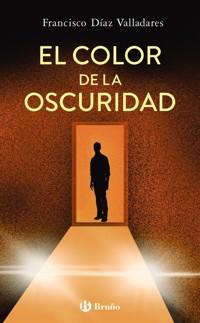

Tras sufrir un terrible accidente de tráfico, Álex se queda ciego. Para él y para su familia empieza entonces una nueva vida en la que nada, ni la tarea más simple, resulta fácil. Poco a poco, Álex irá aprendiendo a desenvolverse, pero un día se enamora, y eso, curiosamente, va a complicar mucho las cosas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A mi perra Nanuk. Nadie me obsequió nunca con tanto amor, ternura y fidelidad como me dio ella el tiempo que convivimos. Su postrera ceguera inspiró esta novela.

F. D. V.

Hay una condición peor que la ceguera, y es ver algo que no lo es.

THOMAS HARDY

#a

I

«… las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita, muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible».

Ensayo sobre la ceguera JOSÉ SARAMAGO

«¡ME ahogo!».

Un frío intenso le atenazaba el cuerpo. Empezó a bracear hacia la superficie con desesperación. La vislumbraba a pocos metros sobre su cabeza. Los pulmones amenazaban con estallarle. No podía más, no le quedaba aire. Durante unas décimas de segundo observó el abismo bajo sus pies: oscuridad. Dentro del pecho oleadas de calor hirientes lo invitaron a seguir respirando, pero no podía, si abría la boca moriría. Tenía que subir. Subir, subir, subir… Agitó los brazos. No llegaba.

«¡Me muero!».

«¡¡¡Nooo!!!».

Su propio grito interior le produjo una terrible punzada en la cabeza y lo devolvió a la realidad.

Trató de introducir aire en los pulmones dando grandes bocanadas.

Desesperación.

Jadeos.

Pero…, pero… ¿Por qué estaba todo tan oscuro? ¿Dónde se encontraba? Palpó el entorno. Aquello no era la superficie del mar. ¿Una cama…?

Las piernas. También le dolían las piernas.

«¡¡¡Dios mío!!!».

Sus manos se desplazaron veloces hacia ellas.

La derecha estaba escayolada.

–¡Ahhh!

La penetrante punzada volvió a atravesarle las sienes de lado a lado. Quería abrir los ojos, pero no podía. ¿Por qué no…? Algo le impedía mover los párpados… ¿Una venda? La tocó con cuidado. ¡Una gasa le aprisionaba el cráneo!

Intentó poner en orden sus pensamientos y cayó de nuevo en las difusas, oscuras y aterradoras profundidades. Ni siquiera tenía claro quién era y le horrorizaba la idea de encontrarse tumbado en aquel lugar desconocido.

Prestó atención. Un bip cadencioso en la parte de arriba, como si estuviera colgado de la pared, y a la derecha gorgoteos…

«¡¿Un hospital?!».

Algo metálico cayó al suelo y rebotó con estrépito. ¿Lejos, cerca? Se sobresaltó. Oyó pasos apresurados y palabras ininteligibles. Risas. De pronto, alguien ordenó silencio y las charlas se amortiguaron hasta convertirse en un murmullo de iglesia.

–¿Hay alguien ahí? –susurró a pesar de tener la certeza de estar solo–. ¿Mamá?

El ruido apagado del tráfico y el aullido de una ambulancia acercándose al hospital fueron la respuesta a esa pregunta matizada por el miedo.

El ulular de la sirena creció hasta que el vehículo se detuvo y el pitido se disipó emitiendo un sonido agónico. Esperó unos segundos y continuó examinando su cuerpo. El brazo izquierdo vendado hasta el codo, una aguja hipodérmica en el derecho y un par de tubitos de plástico metidos por la nariz.

Le costaba respirar.

–¡Por favor, que alguien me ayude! –gritó con desesperación.

La cadencia de los bips aumentó.

Oyó pasos acelerados. Una puerta se abrió. Alguien se acercó y manipuló algo.

Trató de incorporarse, pero una mano en el hombro se lo impidió.

–Por favor, Álex, relájate. Gracias a Dios, has vuelto en ti.

–¿Quién es usted? Quiero levantarme. ¿Dónde estoy?

–Soy tu enfermera, me llamo Cati. Tranquilízate. Estás en el Hospital de la Reina, en Ponferrada.

–Pero…

–Has estado en coma durante catorce días.

–¿Catorce días?

–Ya ha pasado lo peor.

–¿Ha pasado lo peor? ¿Qué ha pasado?

Su mundo auditivo volvió a sumergirse en un oscuro y profundo abismo.

#b

II

«… un silencio que parecía estar ocupando

el espacio de una ausencia…».

Ensayo sobre la ceguera JOSÉ SARAMAGO

AL cabo de un rato volvió de nuevo a la realidad, pero a una realidad confusa, caótica.

Sintió miedo, pánico…

La pérdida del sentido, por segunda vez, lo llevó a experimentar una sensación de desamparo, de soledad. Prestó atención: murmullos. Alguien hablaba quedo a su lado. No, no estaba solo. Trató de girarse hacia la voz; sin embargo, una incipiente punzada le hizo desistir. Había algo más. Aquella fragancia… Inspiró con fuerza. Nada que ver con el tufillo ácido del hospital. El perfume le resultaba tan familiar… ¡Mamá!

Algo en su interior se convulsionó cuando trató de llamarla y no pudo articular palabra. Sufrió una extraña sacudida. Enseguida acudieron marañas de recuerdos incomprensibles: pelotitas de goma que rebotaban insistentes contra las paredes del cerebro lo llevaron a estremecerse como un potro recién nacido. De repente, una de ellas se rompió en mil pedazos y dejó escapar un…, un… ¡Un grito!

«¡¡¡Álex!!!».

¡Lucía! Sí. Estaba seguro. Era el grito de Lucía.

Las escenas circulaban frente a él como en una de esas películas de ocho milímetros: el botellón, las copas en el pub, la carrera…

–Hay que llegar a Ponferrada antes que Roberto. Conozco un atajo –asegura Julio, el conductor, y salimos quemando ruedas.

Julio y yo tenemos la misma edad: diecisiete, y aunque Julio sabe conducir, aún no tiene carné. El coche es de su hermano. Este fin de semana se ha marchado con su novia a Estocolmo y, como en otras ocasiones, lo hemos cogido «prestado».

Roberto es el mayor de la pandilla. Tiene diecinueve y trabaja en una empresa textil de la familia. Él sí tiene carné de conducir y los fines de semana utiliza el coche de su padre.

Yo quiero ser como él: tener trabajo, coche, dinero para los fines de semana. No depender de la escasa paga semanal que me da mi padre ni de lo que puedo sisarle a mi madre.

Julio es buen conductor, pienso, y me relajo en el asiento trasero.

Enfila la calle principal acelerando a tope y haciendo eses para adelantar a otros coches. Antes de llegar al final, reduce a segunda y coge la curva con un gran chirrido de neumáticos.

Ángela, desde el asiento del copiloto y a pesar de estar borracha como una cuba, trata de advertirle:

–Julio, no deberíamos seguir…

–No me seas cagá –balbucea él–. Cortaremos por el puerto de Foncebadón.

Lucía, a mi lado, no para de reír.

–¡Acelera, tío! –lo animo.

Hemos conocido a las chicas por la tarde, en el botellón, en Astorga: Ana, Ángela y Lucía. Ellas también son de Ponferrada. Alguien propone continuar la fiesta allí y regresamos. Ana va con Roberto en su coche. Lucía y yo hemos congeniado desde el principio: hay miradas, sonrisas y esa empatía, química o como queramos llamarlo, que surge de la nada cuando dos personas se gustan.

Sí, me gusta: ojos color miel, pelo caoba y sonrisa luminosa. Un poco más alta que yo, viste un pantalón vaquero y una camiseta blanca de tirantes.

Las ruedas chirrían en un quejido largo, prolongado.

–¡Por favor –suplica Ángela–, no vayas tan deprisa, tengo miedo!

Julio suelta una carcajada, cambia a una marcha más corta y acelera por una carretera secundaria de subida al puerto.

Apenas presto ya atención. Mi interés y mis ojos andan ensimismados en el perfil de mi compañera. Voy a decirle que me gusta. ¿Y si me rechaza?

Como si adivinara mis pensamientos, se gira.

Mis ojos quedan enganchados a los suyos.

–Me gustas, Lucía.

Contengo la respiración.

–Tú…, tú…, tú a mí también –tartamudea.

–¡Eh, a ver qué pasa ahí atrás! –grita Julio, volviendo la cabeza.

De repente, un potente resplandor ilumina el interior.

–¡¡¡Álex!!!

Fuerte estrépito de chapa.

Gritos.

Giros.

Golpes.

Silencio.

Oscuridad, oscuridad, oscuridad…

#c

III

«… las lágrimas qué sentido tienen

cuando el mundo ha perdido todo su sentido».

Ensayo sobre la ceguera JOSÉ SARAMAGO

AUNQUE de manera débil, por fin consiguió pronunciar la palabra:

–¡Mamá!

–Aquí estoy, Álex –le acarició la mano y tragó saliva en un intento de ocultar la ansiedad–. También está papá.

–Hola, hijo –lo saludó el hombre, en un esfuerzo por aparentar normalidad.

–¿Qué ha pasado?

Cada palabra iba acompañada de un suplicio en forma de pinchazo en la cabeza.

–Habéis tenido un…, un accidente –a pesar de sus intentos de parecer sereno, la voz del padre se quebró a mitad de la frase.

–¿Y Julio? ¿Y las chicas?

Silencio.

–¿Qué…, qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Quiero saber qué ha pasado!

Trató de levantarse, pero la leve presión de una mano en su hombro se lo impidió.

–Debes calmarte –el tono preocupado de su padre lo puso aún más tenso–. Tuvisteis un accidente con el coche –soltó, y calló durante unos segundos para amortiguar el peso de la información–. Tú eres el único superviviente.

Fuerte pinchazo en las sienes, pellizco en el estómago, calambres en las piernas.

De su oscuro mundo empezaron a emerger imágenes de Julio, sonriente, con su desparpajo habitual.

No podía ser.

Julio no podía estar muerto. Aquello…, aquello tenía que ser un sueño. No, no…

Intentó llorar, pero sus ojos parecían secos. Presintió horrorizado que bajo la venda no había nada. ¿Se había quedado ciego? Las manos corrieron presas del pánico a arrancársela.

***

Los cinco días en la unidad de cuidados intensivos transcurrieron con exasperante lentitud.

Durante ese tiempo trataba de apartar el accidente de sus pensamientos. ¡Imposible! Faros cegadores, gritos, vueltas del coche…

¡Dios mío!

¿Y Lucía? Le gustaba. Nunca se había enamorado de alguien en el primer encuentro. Preciosa. Sus ojos, aquellos ojos…

La imagen se diluía a pesar de intentar retenerla a toda costa. ¿Se enamoraría una chica así de un ciego?

Nuevos recuerdos del accidente:

Un instante antes de perder por completo el sentido, oye voces, gritos, sirenas y continuos pitidos de silbato, como si alguien dirigiera la circulación.

–Este no llega vivo al hospital. ¿Qué te apuestas? –comenta uno de los que empujan la camilla.

–No apuesto nada –responde el otro–. Lleva dos trozos del salpicadero clavados en el cerebro. ¡Malditos críos! Se ha jugado la vida por no llevar el cinturón de seguridad.

Tiene una visión: su vida gira como cuando lanzas una moneda al aire. Hay un cincuenta por ciento de posibilidades de caer de un lado o del otro. Su destino da vueltas en una suerte de eternos segundos de incertidumbre y pánico. Al final toca el suelo y rebota varias veces. Corre para ver qué ha salido, pero antes de llegar cae en un enorme agujero negro.

***

Después de varios días le cambiaron la venda de la cabeza por una más pequeña que le cubría solo los ojos y lo trasladaron a la segunda planta, la de cirugía general.

Dos días más tarde recibió una visita sorpresa: Roberto.

–¿Cómo estás, tío? No…, no he venido antes porque…, porque me dijeron que no podía entrar, que…, que estabas en…

Lo notaba nervioso, titubeante, angustiado. Se había quedado a la entrada de la habitación, como si le diera miedo acercarse. Vestía vaqueros desgastados y una camiseta blanca, ajustada, para presumir de musculatura.

–No pasa nada –lo interrumpió.

–Ya veo que…, que estás bien.

–Bueno, dentro de lo que cabe…

–Claro.

Ambos evitaban hablar del accidente; sin embargo, Álex acabó abordando el tema.

–Quería saber si la otra chica, la que iba contigo, ¿cómo se llamaba?

–No me acuerdo. Después de aquella noche no la he vuelto a ver y… Oye, Álex, quisiera pedirte un favor, yo…

–¿Qué ocurre? –preguntó un poco alarmado.

–Verás…, nadie sabe que aquella noche habíamos salido juntos y no me gustaría que mi padre se enterara. Cuando me preguntó la Guardia Civil, negué haberos visto. Yo soy mayor de edad y podrían acusarme de…

Álex desconectó de la conversación mientras reflexionaba un momento. Siempre había considerado a Roberto una persona segura, la voz cantante del grupo, el que marcaba las pautas. Ahora, desde su oscuro mundo, le pareció un ser desamparado, débil.

–No te preocupes –respondió–, nadie sabrá nunca que tú ibas en el otro coche.

A partir de ahí, su actitud cambió y pasó de ser el pordiosero mendigando migajas al fanfarrón de siempre:

–No te faltará de nada, Álex. En cuanto salgas de aquí, iré a recogerte todas las tardes. Mis ojos serán los tuyos. Voy a presentarte a un grupo de tías, vas a alucinar.

Después de aquella tarde, nunca más volvió a visitarlo.

#d

IV

«De esa masa estamos hechos,

mitad indiferencia y mitad ruindad».

Ensayo sobre la ceguera JOSÉ SARAMAGO

LA Guardia Civil apareció una mañana en el hospital para interrogarlo y él negó la implicación de Roberto en el accidente.

–Has estado muy bien, Álex –señaló con tono serio su padre, presente en el interrogatorio.

Lo imaginó con su característico aire escocés: grande, un poco barrigón, enorme bigote rubio que retorcía orgulloso a cada instante, ojos claros bajo dos pobladas cejas y un hoyuelo en la barbilla. Aunque bebía solo de tarde en tarde, siempre mostraba la cara enrojecida.

Trabajaba como secretario del ayuntamiento y no era muy hablador. Permanecía al margen en la educación de sus hijos; sin embargo, cuando su mujer lo requería, con una simple mirada Álex y su hermana corregían su comportamiento.

Cati, la enfermera, lo visitaba a diario. Después de su turno, lo ayudaba a caminar por el pasillo, pues aunque la lesión de la pierna no era grave, la escayola le impedía andar con normalidad.

Una mañana apareció con alguien.

–Te presento a Fernando –señaló.

–¿Tu marido?

–Eso quisiera ella, pero no, no soy su marido –bromeó el hombre.

–Fernando y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo, Álex –explicó Cati–. Le he pedido que venga para hablar contigo. Te resultará de gran ayuda, pero no te fíes, porque está un poco loco.

–¿Eres un lazarillo? –preguntó Álex.

–No, no soy un lazarillo. Soy ciego, como tú. Un desprendimiento de retina originado por la diabetes me dejó sin vista.

La sorpresa fue mayúscula. Nunca había hablado con ningún ciego.

Fernando tenía cuarenta años y era abogado. Había trabajado como asesor de la ONCE hasta el año anterior, cuando le concedieron la baja permanente por un problema de asma crónica. Ahora impartía conferencias y se consagraba, de forma altruista, a ayudar a gente como él.

«Crea una pantalla mental y proyecta todas tus sensaciones e imágenes en ella. Será como estar siempre en el cine». Inteligente y dicharachero, transmitía seguridad. En unos días le enseñó muchísimo. Aparecía sobre las nueve de la mañana y se quedaba hasta la hora de la comida.

Una vez le preguntó sobre su aspecto físico y la respuesta lo dejó anonadado:

–¿Para qué narices quieres saber cómo soy si no me vas a ver en tu vida? Eso te ayudará a no juzgar a nadie por la apariencia. Mira, yo ni siquiera trato de poner forma a los objetos. Antes una mesa era un tablero con cuatro patas. Ahora es un mueble de la cocina, del salón o del bar donde entro a tomar café y tiene un fin determinado: poner la taza, colocar el libro para leer o el plato para comer. Ya está. ¿Lo entiendes?

Afirmó con la cabeza a pesar de no estar muy seguro. Hasta ese momento, Álex había estado practicando lo contrario: trataba de no perder referencias conocidas con ejercicios de memoria. Sobre todo, le horrorizaba olvidar los colores. Los colores. ¿Cuál era su color favorito? Los colores habían desaparecido de su cabeza. Sin embargo, conocía sus nombres: rojo, azul, verde… ¿Cómo era el azul?

Oscuridad, solo oscuridad. ¿Cuál era el color de la oscuridad?

Fernando lo aleccionaba:

–Si te das cuenta, ya estás fuera del contexto general. Ahora formas parte del infinito. Ya no hay vuelta atrás, Álex. No debes preocuparte ni siquiera del presente, y mucho menos del pasado; a partir de ahora toda tu vida transcurrirá en el devenir, en el futuro. Debes proyectarte hacia el futuro y dejar de lamentarte de una vez por todas.

No dejaría pasar ni un segundo más sin afrontar el miedo a adentrarse en el universo tenebroso desplegado ante él y vivir de acuerdo con las nuevas reglas: «Para el vidente el mundo tiene dimensiones; para nosotros, no. Nuestros pensamientos pueden llevarnos donde queramos. Incluso a convertir lo desagradable en agradable».

Durante días estuvo dándole vueltas y más vueltas, tratando de entender.

Fernando le regaló un bastón plegable y le enseñó a usarlo. Fue otro descubrimiento importante: qué fácil resultaba caminar rastreando el suelo. Aunque a veces se colaba algo por debajo y tropezaba. Para ponérselo más difícil, bajaban a los pasillos de las consultas externas. Él, apoyado en el hombro de Álex, se dejaba llevar. Cuando tropezaban con alguien, le daba un capón.

–¡No pegue al chico!

–No se preocupe, señora. Lo estoy entrenando para cuando salga a vender cupones.

La llegada de Fernando supuso nuevos cambios: dormía y comía mejor y era más feliz. Cada mañana lo esperaba expectante en la puerta de la habitación.

El día que le quitaron la escayola, Fernando lo sacó a hurtadillas del hospital y cogieron un autobús al Castillo de los Templarios.

Una mujer se acercó y preguntó:

–¿Por qué lleva esa venda?

–Lo han operado, señora –respondió Fernando–. Le han injertado unos ojos de lechuza utilizando una nueva técnica de Alemania.

Álex tuvo que morderse la lengua y tragar saliva para no soltar una carcajada.

Fernando era impredecible. Tenía respuesta para todo. Nunca había conocido a nadie con tanto sentido del humor.

Y eso se contagiaba.

Pasados unos días, Cati le comunicó una buena noticia: había estado hablando con el cirujano y pronto le darían el alta.

#e

V

«… lo que quería era no tener que abrir los ojos».

Ensayo sobre la cegueraJOSÉ SARAMAGO

A pesar de todo, cuando Fernando desaparecía, su mundo se tambaleaba. A la hora de las visitas llegaba alguien del instituto, familiares o vecinos; a veces, algún pariente de otros enfermos acudía por el morbo de ver al único superviviente. «¿Es aquí donde está el muchacho ciego?».

A la semana de estar en planta apareció la tía Carmen, la hermana mayor de su madre. Se había quedado viuda muy joven. Alta, delgada, falda por debajo de las rodillas y camisa oscura abotonada hasta arriba. Solo en verano, y algunas veces, se desabrochaba el primer botón. Tenía la cara muy pálida, los ojos acuosos y el cabello recogido en un moño en la nuca. No le gustaban los sofás, y en casa prefería sentarse en una silla, siempre muy tiesa, los pies juntos y las manos sujetándose la falda a la altura de las rodillas. A pesar de ser muy rica, tenía fama de tacaña, irascible y esquiva. Sin embargo, con Álex era distinta: cariñosa y amable. Los viernes iba a visitarla y casi siempre salía con veinte euros en el bolsillo para el fin de semana.

Cuando llegó a verlo, el ambiente de la habitación resultaba agobiante: los cotillas habituales, dos compañeros del padre con sus mujeres, saturaban a Álex. La tía se sentó en el borde del colchón, lo besó y lo acarició. Respiraba por la nariz, fuerte, como quien trata de calmarse.

–¿Cómo te encuentras? –le preguntó, hablándole muy cerca de la cara.

–Bien.

–No he venido antes para no agobiarte, pero he rezado mucho por ti.

Ahora resoplaba.

–¿Tienes que soportar este jaleo todos los días?

Se encogió de hombros.

–Esto lo arreglo yo enseguida. ¡Raquel! –gritó, dirigiéndose a la madre de Álex.

La oyó acercarse.

–Saca a toda esta gente de aquí ahora mismo. Tu hijo está en un hospital y no necesita este puñado de gallinas cacareando a su alrededor.

–Pero, Carmen, han venido a verlo y…

–Señoras y señores –anunció entonces, poniéndose de pie–, la visita ha terminado. Al enfermo le duele la cabeza. Vayan saliendo, por favor.

Hubo un rumor apagado y las visitas empezaron a abandonar la habitación.

Desde el pasillo le llegaba a Álex, diluida, la discusión entre su madre y Carmen, quien al cabo de un rato entró para despedirse del chico.

–No sé qué va a depararte el futuro –le susurró al oído–, pero cuenta con mi apoyo, ¿vale?

–Gracias, tía.

«Tienes que presentarme a esa tía tuya», afirmó Fernando después de que él le contara la anécdota al día siguiente.

***

Cuando regresó a casa rogó que no hicieran nada especial, al menos en unos días. Tenía miedo. No sabía muy bien a qué, pero tenía miedo. ¿O sí lo sabía? Enfrentarse a una cotidianidad muy limitada para el resto de su vida era su auténtico terror.

En el hospital se sentía arropado, protegido: Cati, Fernando, aquella habitación… Todo giraba en torno a él. Sin embargo, en casa no le quedaría más remedio que ponerse en marcha para asumir, de una vez por todas, ese devenir inseguro y acuciante. ¿Cómo iba a arreglárselas solo? Según Fernando, empezaría a valerse por sí mismo muy pronto, aunque él no dejaría de visitarlo y saldrían muchos días juntos.

–A no ser, claro, que quieras casarte conmigo. Pero hay dos problemas: uno, eres muy joven para mí, y otro, no eres mi tipo.

–¿Eres gay?

–¿Tú me ves a mí cara de gay?

–Bueno, nunca te he visto la cara, así que no puedo decirte cómo es. Pero presiento que la tienes muy dura, eso sí.

–Te voy a…

Recordar aquella conversación mientras regresaban del hospital le hizo reír de nuevo, aunque no espantó el miedo.

Bajó del coche temblando y recorrió el espacio hasta la entrada solo, manejando el bastón. Junto a él, su madre, atenta a cualquier tropiezo. Pero el jardín delantero lo conocía tan bien como la palma de su mano. Al llegar a la entrada su padre abrió la puerta y Álex entró en la casa. Luego se dirigió hacia las escaleras y subió a su cuarto. Nadie lo siguió. Apoyado en el quicio trató de calmarse. Estaba tenso, sudoroso. Empezó a recordar el lugar donde se encontraba cada objeto y dio unos pasos indecisos hasta topar con la cama. Se tumbó boca arriba. ¡Qué sensación tan distinta! Nunca más volvería a contemplar su pequeño universo: la mesa de estudio con el ordenador, la camiseta de la Roja firmada por Xavi, un póster de Shakira y, debajo, una medalla de bronce ganada con el equipo de fútbol local, donde jugaba como extremo derecho… Al fondo, el armario con la ropa: la chupa de cuero negra, la camisa de rayas, los pantalones vaqueros, su preciada colección de jerséis…

Nada de aquello tenía ya sentido. ¿Qué importaban ahora los colores y las formas?

De repente, su cerebro reprodujo el grito desesperado de Lucía justo antes del accidente.

Se puso de pie de un salto y empezó a jadear.

Los focos del camión, ruido de chapas, vueltas…

Otra vez el ahogo, la angustia, el miedo.

Vértigo. Las piernas se le aflojaron y cayó como un peso muerto sobre el colchón.

Recordó las palabras de Fernando: «¿Para qué quieres saber cómo son los objetos? Lo importante es conocer su utilidad».

Necesitaba pensar en positivo o se derrumbaría a cada instante. Aquello era el pasado. «Tú no tienes pasado, ni siquiera presente; tú ahora solo tienes futuro».

Se levantó y buscó el bastón.

–Como ya no puedes ir hacia atrás, deberás caminar hacia delante –señaló, repitiendo otra de sus frases.

#f

VI

«Siempre llega un momento en que no hay más remedio que arriesgarse».

Ensayo sobre la ceguera JOSÉ SARAMAGO

AL