Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

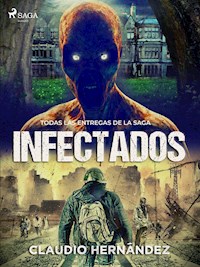

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Un escalofriante thriller con un final demoledor que no dejará a nadie indiferente. Hace años, la hija de Maria Ángels se ahogó, aunque su recuerdo sigue persiguiendo a su madre. Treinta años después, Emilio, un hombre asolado por el Alzheimer, descubre un cadáver, que pertenece a la hija de la única superviviente del accidente que acabó con la vida de Maria Ángels. El inspector encargado del caso está a punto de descubrir una trama horrible de secretos y misterios que, sin que él se dé cuenta, lo irá afectando personalmente poco a poco.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudio Hernandez

El hombre que caminaba solo

Saga

El hombre que caminaba solo

Copyright © 2017, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728331064

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Este libro se lo dedico a mi esposa Mary, quien me aguanta cada día mis niñeces, como esta. Y espero que nunca acabe. También dedico este mi libro a mi suegro, que fue un padre para mí, y sé que desde el cielo, o al lado mío, sigue riéndose cuando escribo. Él siempre sabía que era capaz de hacer cosas como esta, pero quería arrancarme un graznido. Él ha conseguido todo mi amor y lo llevo dentro de mí. Para ti. Y a Sheila quien me ha ayudado de nuevo...

El hombre que caminaba solo

1

Con el otoño llegaron las castañas y las setas, aunque nunca las recogió. El hombre que caminaba solo, hacía eso: caminar. Los laberintos del bosque eran para él recuerdos y sosiego, pero una trampa mortal cuando el jodido Alzheimer le jugaba una mala pasada. Claro, no debía andar solo por el bosque. Horadando con su encorvado cuerpo los frondosos bosques y los milenarios caminos angostos; unas veces cuesta abajo, otras hacía arriba. El hombre que caminaba solo se inspiraba en la naturaleza, para dejar atrás todo el sufrimiento vivido por la desgracia de su mujer, María Ángels, quien desde hace décadas ocupa una silla de ruedas y tiene que acostarla alzándola como una vieja muñeca de trapo, porque... Porque su hija ya no estaba con ella.

Revivir aquellos momentos le resultaba doloroso y solo los primeros rayos de luz le hacían sentirse bien. Incómodo, pero al fin y al cabo bien. Sabía que estaba vivo. El accidente pudo ser peor. Él conducía con demasiada lentitud, pero un kamikaze de la carretera lo había apartado de su línea blanca, escupiéndolo como un proyectil hacia el barranco. Todo dio vueltas y vueltas, pero ella no lo llevaba puesto: el cinturón de seguridad. Y salió despedida por la ventanilla como un trapo deslavazado. Pensó que se había ido para siempre. Aquella sangre, el crujir de sus huesos escuchándose junto con los golpes de campana del coche. Aquel grito ensordecedor. Y cuando al fin el coche se detuvo, incrustado en un enorme roble, la siguió viendo por el espejo retrovisor, que no se había movido de su sitio. Ella no se movía. Era un bulto entre la maleza. Desde entonces, el hombre caminaba solo. Para pensar. Para olvidar. Porque ella se había quedado paralítica y nada fue igual. Nada.

O quizá no fue así. Él olvidaba muchos recuerdos y el accidente era uno de ellos. No. No había sucedido así. La realidad era que en el accidente ella estaba sola, patinando con su coche sobre la helada calzada hasta empotrarse contra un árbol. Pero lo había olvidado. Como tantas cosas olvidaba, aunque todavía conservaba una lucidez inquietante cuando era él. Su mundo parecía irreal. Tan irreal como todo lo que vendría ahora.

Qué difícil era comprender una mente enferma.

—Una castaña —susurró Emilio mientras la punta de su mocasín removía las hojas muertas para sacar a la luz una enorme castaña—. Está mordida —añadió hablando solo. A los pájaros que estaban callados o al propio silencio, que solo un frondoso bosque puede crear. O quizá no; algunas veces el viento lloraba entre aquellas ramas y lo llenaban de tristeza.

Levantó la vista del suelo y miró las ramas de los árboles. Cerca debía haber un castaño. El sol intentaba colarse por esa telaraña de ramas que parecían una vieja alfombra tejida por miles de hilos. Sus ojos, arrugados, no se cerraron. Bajó la cabeza y siguió caminando solo. Como lo hacía habitualmente desde décadas. A veces con las manos entrelazadas a su espalda, el resto con los brazos inertes a ambos lados del cuerpo y muy pocas veces con las manos hundidas en sus bolsillos del pantalón, que habitualmente eran de pana. Incluso en verano.

Emilio medía un metro setenta y pesaba, desnudo, sesenta y dos kilos, muy lejos de aquellos noventa kilos de años atrás, cuando le daba duro a las pesas: el culturismo. Ahora estaba encorvado y su carne estirada como la piel de un lagarto. Estaba pálido y donde antes había una melena, ahora había una incipiente calva y a los lados, el cabello muy corto, color ceniza. Tenía todos sus dientes y ya estaba jubilado. La mella de las cinco operaciones a lo largo de su vida por hernias discales no le permitían andar muy deprisa, pero el temple lo tenía helado. Era tranquilo y lloraba con las películas. Sin embargo, no lloraba por su hijo, al que abandonó cuando el chiquillo tenía dieciséis años.

Su amor era su hija Aina.

El suelo húmedo y cubierto de hojas cubiertas de escarcha y gotas de agua le conducía a través del bosque. Hacia el descubrimiento del siglo. No todo podía salir bien aquel día de primeros de otoño.

Pisó una seta que se despachurró bajo su pie. Un ruido insignificante que no llegó a escuchar. Levantó el otro pie y siguió caminando, hasta que lo vio.

Varios dedos —como si estuvieran retorcidos— sobresalían de un montículo de hojas, y parecían señalar a todas partes, menos al cielo. A sus 67 años todavía podía ver bastante bien y no usaba gafas. Lo vio con claridad y su corazón se aceleró. Solo un poco. Sintió cómo el viento de esa mañana era ahora más frío de lo habitual. Más que cinco minutos antes. Sacó sus manos de los bolsillos de su chaqueta ceñida a su cuerpo. De color marrón y con una larga cremallera que bien podría pasar por una cicatriz, por el aspecto que tenía; se situaba desde el cuello hasta el cinturón.

Sus largos dedos se extendieron como zarpas a medida que se iba acercando al descubrimiento, como si quisiera buscar una pared en la que apoyarse. Los dedos inmóviles y blancuzcos se hacían cada vez más grandes. Las hojas tapaban un cuerpo. Sin duda, sin vida. En un extremo del montículo alargado como un ataúd, asomaba el dedo gordo de un pie desnudo.

Se le erizaron los pelos que no tenía en su cabeza. En la coronilla, y sintió como si de repente se hiciera el silencio más absurdo del mundo. Había hallado un cadáver cubierto de hojas muertas, como lo que debía estar bajo ese montón. Su primer pensamiento fue: «voy a llamar a la policía».

Y llamó.

Tenía el teléfono preparado con una agenda rápida con los números más precisos, la policía, los bomberos, su hija. Su huella dactilar se posó sobre el botón iluminado de policía. Se llevó el teléfono móvil a la oreja y empezó a escuchar el primer tono de llamada.

Su corazón le seguía palpitando, pero no tan acelerado como se esperaba. Emilio había sido un excelente psiquiatra y todavía podía recordar, aunque a veces se olvidaba de todo.

—¿Diga? —dijo una voz de mujer sin identificarse como la policía. Emilio se retiró el teléfono de la oreja enrojecida por el frío y miró a la pantalla táctil, dudando de si se había equivocado al marcar. Estaba seguro de que no era así. Esa fue una de las pocas veces que había acertado.

Se llevó el teléfono a la oreja otra vez.

—¿La policía?

—Sí, ¿qué desea?

—He encontrado un cadáver —dijo sin titubear.

2

El inspector de policía Andrés López estaba apurando su cigarrillo entre una nube de humo que giraba sobre sí mismo, retorciéndose, como un torbellino y extinguiéndose después. Con sus dedos largos y callosos cogió lo que quedaba del cigarrillo entre sus secos labios y lo lanzó al suelo, empujándolo con su dedo corazón que hacía las veces de un resorte. La colilla aterrizó en el suelo golpeándose dos o tres veces, como una piedra redonda deslizándose sobre el agua cuando es lanzada con fuerza.

La camarera lo miró con cara de hacer pocos amigos. Andrés le sonrió. No era ella. La misma mujer menuda que había soportado todo el humo de sus cigarrillos hacía ya algún tiempo y sacaba la lengua viperina cada vez que le señalaba el letrero de prohibido fumar. Esta vez era una chica todavía más joven. Recién cumplidos los dieciocho años. Con el cabello largo y ondulado. Rubia. Con ojos claros y una estatura media. Sus labios, a rebosar de jazmín, casi le arrebataban la hermosura por el disfraz de un payaso. Tenía un buen cuerpo y estaba embutida en su traje de camarera: que consistía en una indumentaria negra, con el eslogan en una esquina del bolsillo que acariciaba uno de sus pechos, abultados como globos.

Café no sé qué.

Andrés ya no lo recordaba y tampoco se había fijado en las letras. Marta, que estaba frente a él, bordeando la mesa metálica y de superficie rugosa, sí lo recordaría, pero no se lo preguntaría. Para Andrés era el bar de la entrada del cine Albéniz, que tantos recuerdos le traía.

—No has cambiado mucho —dijo Marta, mientras su dedo índice, concretamente con la yema, acariciaba el borde de su vaso de leche caliente. Una superficie lisa y redonda.

—Sin embargo, tú sí que has cambiado, hija —acució Andrés. La había llamado hija una vez más.

Ella frunció el ceño y bajo su nariz, se dibujó una sonrisa.

—¿Me estás llamando vieja? —Soltó una risita como la de una niña mala. Sus ojos brillaron, bajo la mezquina luz de la cafetería. Pero brillaron.

—No. Solo he dicho que has cambiado. Ahora eres más mayor. Solo un poco. Te veo más madura.

Ella estaba inclinando la cabeza hacia atrás con los ojos muy abiertos.

—Si solo han pasado algunos meses —le recriminó ella.

—Creo que es el color de tu cabello, lo que te hace diferente. Cuando te conocí, eras una niña asustada. Ahora, sin embargo, te veo una mujer guerrera. ¿Qué tal tu vida? ¿Sigues descifrando enigmas?

Ella asintió con la cabeza.

—Estoy escribiendo un libro sobre ello —admitió—. Toco un poco de todo. Aunque creo que me he quedado estancada. No sé si será un ensayo, una guía práctica o una novela como tal. —Sus ojos bizquearon.

Andrés puso su larga mano áspera sobre el cajetín de cigarrillos, que estaba sobre la mesita. Tenía la imperiosa necesidad de sentir la nicotina en sus pulmones. El áspero tacto del papel del cigarrillo bailando en sus labios secos.

—Siempre puedes escribir nuestra historia. El asesino del código —le recordó Andrés mientras un canto de la cajetilla golpeaba el borde del pulgar. Un cigarrillo salió como una lengua blanca.

Marta le sonrió. Era lo que mejor sabía hacer. Sonreírle al hombre que la ayudó a salir de un interminable túnel tenebroso en el cual se había convertido su vida. Su soledad. El inspector Andrés se había convertido en todo un ejemplo de padre para ella. Y ahora estaba aquí, porque le apetecía ver a su niña. Y eso le hacía feliz.

Había vuelto de Madrid para pasar dos días con ella, pero nunca imaginaria que la estancia se prolongaría hasta los tres días.

—Fue muy divertido —contestó ella, con un bigote de nata bajo su nariz. El vaso tintineó al apoyarse sobre la superficie de la mesa.

—Dímelo a mí —dijo Andrés mientras aspiraba de su cigarrillo, tan fuerte que hasta los ojos parecían hundírseles en sus cuencas.

—Los asesinatos eran espantosos, pero lo de los mensajes me entretuvo un tiempo —añadió ella mientras se limpiaba el bigote con una servilleta de papel.

—¿Ahora te parecen espantosos? —Andrés quiso reírse, pero él sabía que no era hombre de risa fácil. No sonrió—. ¿No te gustaba el terror?

Ella asintió con la cabeza.

—Sí, claro. —Su dedo jugueteaba otra vez con el borde del vaso.

—Y volviendo al color de tu cabello —dijo Andrés en un intento de disuasión—. ¿Te lo has aclarado, no es así?

—Eres muy perspicaz —sonrió ella.

—Eso me dicen todos —dijo Andrés soltando una nubecilla de humo que se disolvió bajo la lámpara que estaba centrada sobre su mesa. La luz era como un sol oculto por las nubes.

Marta volvió a bordear el canto del vaso con sus carnosos labios y sorbió un nuevo trago de leche. Esta vez, no hubo bigote en el labio superior.

—¿Y qué tal con ese sargento tan inquietante? —Marta se había desviado de nuevo del tema. Era curiosa.

Andrés aspiró de su cigarrillo mientras un extremo mostró el color rojo de las ascuas de un fuego.

—¿El que yo le llamo panza?

Marta soltó una risotada.

—¡Qué bueno!

—Estará paseándose detrás de su mesa en estos momentos, con la barriga sobre sus huevos enormes, estrujados bajo el cinturón. Me lo veo venir.

—¿Eh?

—Y no me río de esta situación. Solo que me impacta. Y por cierto, tengo que llamarle y decirle que he regresado a Gerona. Querrá verme. Será una visita escueta, eso espero. Pero le veo con más barriga, más bigote y con unos huevos mucho más grandes.

Marta se echó a reír. Su risa contagiosa llenó la sala de la cafetería y hubo alguien que giró la cabeza.

—Siempre has sido un cachondo. Muy serio, pero en el fondo un hombre noble.

Andrés escondió su rostro detrás de una densa nube de humo. La camarera le miró de reojo con los dientes apretados. Un cliente de una mesa lejana, levantó la mano y señaló la cortina de humo. La camarera abrió los brazos.

—Y cuéntame un poco más de tu vida —dijo Andrés mirándola con sus ojos que parecían siempre estar tristes y apagados, pero con un color que sobresalía a todo lo demás.

Marta puso las manos sobre la mesa. Sus largos dedos finos de piel suave parecían estar acariciando la superficie. Sus ojos comenzaron a brillar, con un líquido acuoso. Estaba aflorando una lágrima en cada uno de ellos. Pero no eran lágrimas de dolor sino de emoción, y no sabía cómo decírselo a su adoptado padre.

—Hay una cosa nueva en mi cuerpo —explicó con voz trémula.

Andrés aspiró de nuevo de su cigarrillo.

—¿Estás embarazada?

Ella asintió con la cabeza. Sus pómulos se sonrojaron y sus ojos brillaron bajo la mezquina luz de la lámpara. Sus uñas se deslizaron por la superficie de la mesa.

—Estoy de tres meses. ¿Cómo lo has sabido?

—¿Y me lo dices hoy? —Andrés no respondió a la pregunta de Marta.

—Tenía miedo...

—¿Miedo de que, Marta? Te dije que eras como mi hija que nunca tuve, pero que encontré. Recuérdalo. —El rostro de Andrés seguía impasible con su hirsuta piel vagando por la luz de la bombilla.

Marta agachó la cabeza. Sus ojos se fijaron en lo redondo y perfecto que era el círculo del vaso.

—No sé. Quizá debí confundirme. —Levantó una mano emocionada—. Quizá porque nunca tuve el padre ideal, todas mis ideas se retorcían en mi cabeza. Además, quería que fuera una sorpresa. Sí, eso creo.

Los dedos de Andrés, con las uñas casi amarillentas, llevaron la colilla esta vez hacia su taza de café vacía. Allí dentro el humo se ahogó en un hilo que subió de forma súbita hasta la lámpara que estaba sobre sus cabezas.

—Esa es la mejor de las noticias que me podías dar, hija.

—Me has llamado hija. Me gusta eso.

—Porque te considero mi hija. Siempre te lo he dicho. Todos estos meses. Todavía recuerdo la humedad de tus labios en mi mejilla. —Andrés se tocó la cara sin apartar la vista de ella. Una mirada que parecía cansada.

Marta levantó la cabeza y le sonrió. Una de sus manos cogió la mano de Andrés, con suavidad. Él sintió el calor de ella y algo dentro se le removió en una extraña sensación placentera.

—¿Quieres ejercer de abuelo del bebé?

Andrés se emocionó con los ojos húmedos, algo impropio de él.

—Claro, hija, claro que sí. —No tardó en responder.

Marta esbozó una larga y amplia sonrisa.

Los dos siguieron hablando de ello, mientras la mañana transcurría hasta el mediodía.

3

Emilio estaba rodeado por dos policías locales que sostenían un bloc en sus manos y un bolígrafo. Sus vestimentas de azul y a rayas blancas, al igual que las pegatinas del coche, brillaban bajo la oscuridad de las ramas y el brillo de las luces del coche patrulla. Una extraña mezcla de sensaciones y de efecto de luz que abordó a Emilio lo puso nervioso, que todavía seguía sujetando el teléfono móvil en una de sus manos temblorosas.

—¿Y cuándo dice que la descubrió usted? —preguntó uno de los policías. El más alto y con la espalda como un ropero. Su aspecto no era nada amigable.

—No lo sé. No lo recuerdo —dijo Emilio, que empezaba a sudar por la frente. Una ráfaga de aire agitó las ramas y varias hojas oscuras cayeron al suelo.

El policía más bajito abrió los ojos con cara de mosqueado. Tenían un cadáver a sus espaldas, porque aquello eran los dedos de una mano humana y el hombre que había dado la voz de alerta decía que no recordaba nada. Eso estaba muy bien…

—¿Pero cómo no se va a acordar de nada si ha sido usted quien ha llamado supuestamente a la policía, verdad?

Emilio se limitó a encogerse de hombros como un niño. Su encorvado cuerpo se dobló más hacia adelante, como un árbol partido en dos.

—¿No va a contestar? —Le reprimió el policía alto que había abierto sus brazos en señal de protesta—. No tendremos más remedio que convertirle en un presunto sospechoso...

—¡De qué! —vociferó Emilio cortándole de cuajo. Su teléfono móvil cayó al vacío inerte, como un peso muerto y el golpe fue acolchado por las hojas amontonadas en el suelo.

—¿Está nervioso? —Le preguntó el policía más bajito, mientras escribía en su bloc de notas. Estaba levantando un acta, o eso era lo que le habían dicho nada más personarse ante él.

—No —respondió Emilio, buscando con la mirada el teléfono móvil—. Aquí esta. —Se agachó a recogerlo y los policías se apartaron de él.

—Pero no recuerda nada —dijo el policía alto, que había bajado los brazos a ambos lados de su costado, dejándolos inertes.

—No. No recuerdo nada —dijo Emilio.

La mano del policía parecía querer ir en busca del arma reglamentaria, que estaba protegida en su funda. Un movimiento absurdo. De superioridad. De chulería.

—¿Sufre de alguna enfermedad, señor? —El policía bajito estaba esperando que le dijera su nombre pues había observado que todavía no le habían identificado.

—No lo sé —contestó Emilio ya erguido.

El policía más alto estaba empezando a ponerse nervioso.

—¿Recuerda cómo se llama? —La voz del policía alto sonó grave. Sin embargo, su mano se retiró de la reglamentaria. Las luces azules, arrojadizas, se reflejaban en sus caras.

—No —dijo Emilio.

Ahora el policía alto cogió el micrófono del intercomunicador, que estaba sujeto de su hombro, y pulsó el botón lateral mientras se lo llevaba a la boca.

—Aquí unidad tres. Necesitamos urgentemente la presencia de los Mossos d´Esquadra y un psicólogo. —Se dio la vuelta y bajó el volumen de su voz—. Creo que tenemos a un loco suelto.

Emilio le escuchó.

4

Había engordado mucho. Ahora su panza era más voluminosa; y el cinturón, fuertemente apretado alrededor de su bajo vientre, separaba la zona de la barriga que parecía desprenderse de las enormes pelotas que había desarrollado entre medio de las piernas. Estaba sentado cuando el teléfono sonó.

Un timbrazo como un despertador rebotó por las cuatros paredes de su despacho hasta ser absorbidas por sus oídos, que parecieron reverberar un instante.

Dejó que el teléfono sonara dos veces, tras lo cual alargó el brazo con la mano abierta. Al descolgarlo, escuchó la voz nerviosa —o quizás agitada— de un miembro de la Policía Judicial. Era la voz de Jordi. Su contacto más seguro con dicho cuerpo era su sobrino.

—Iñaki, creo que se ha encontrado el cuerpo de la desaparecida hace un mes.

—Todos los días desaparece gente. Refréscame la memoria, Jordi. —La voz del sargento Iñaki seguía siendo grave como de costumbre y su rostro no conocía tampoco sonrisa alguna.

—Se trata del caso Aina. Desaparecida hace un mes entre Anglés y Amer. El caso llegó a la televisión autonómica TV3 y los vecinos se volcaron en prestar su ayuda para buscarla.

Iñaki enarcó las cejas. Sus dedos se enrollaron en su abultado bigote gris. Había pasado tiempo.

—Sí, ya sé de quién se trata. Hace cinco semanas exactamente que desapareció, junto a su hija y sus dos tías. ¿Se ha procedido al levantamiento del cadáver?

—¿Cómo sabe que está muerta?

—¡Porque me ha acabado de decir que cree que han encontrado el cuerpo de Aina! —Esa pregunta tan estúpida le había irritado al sargento, que se levantó de su silla produciendo un chirriante ruido.

—Sí, es verdad. He dicho eso. Perdone por la confusión.

La panza de Iñaki se paseaba ahora entre el hueco formado por la silla y la mesa oxidada.

—¿Han identificado el cadáver?

Hubo un corto espacio de silencio que pareció prolongarse en el tiempo. Como un resuello.

—Todavía no ha llegado nadie, señor. —La voz de Jordi se escuchó como un ronquido. Estaba canalizada hacia el desconcierto—. Su gente y la Policía Judicial no han llegado todavía...

—¿Pero están avisados, verdad?

—Sí, claro, señor Iñaki. Todo el protocolo ha sido activado. Incluso el Juez Forense está de camino. —Ahora la voz sonaba más tranquila, con un soplido al final.

—¿Qué ha sonado?

—Nada, señor.

—¡Ah! —El sargento tomó asiento de nuevo. Esta vez la silla no chirrió—. ¿Y cuál es la ubicación?

—Se ha procedido a llamar a la Guardia Civil...

—¡Ya! Pero no a mí, que es quien está al mando en esta región. —La voz del sargento comenzaba a elevarse por encima del ruido de los coches, que penetraba por la ventana de su despacho como una taladradora.

—Los policías que nos han trasladado su estado son polluelos, señor. Han llamado a emergencias en lugar de seguir todo el protocolo.

Les había llamado "polluelos". Iñaki esbozó una cínica sonrisa.

—Esto lo arreglo yo. Ahora mismo envío dos unidades para allá como dictan las normas. Dígame, ¿dónde está?

—Un kilómetro después de la salida del pantano de Susqueda. A dos kilómetros en el interior del bosque que colinda con Amer.

—Está bien, iré yo también para allá. Mis hombres se perderían como niños.

Otra vez afloró la sonrisa bajo el mostacho de Iñaki, que estaba garabateando algo con un bolígrafo en un papel. Su frente estaba empezando a sudar, pero no se habían formado gotas todavía.

—Perfecto, señor. Aquí le estaré esperando.

—Y no me llame señor, que nos conocemos ya.

Jordi era su sobrino, que había elegido ser Mosso d´Esquadra en lugar de Guardia Civil. Pero todavía seguían llevándose bien. Todavía.

5

Las luces azules destellaban como fogonazos, rociando la escena del crimen como si estuvieran dentro de la feria de Murcia. Una feria que ya se venía arrastrando desde la época medieval en dicha comunidad y que a estas alturas tenía un gran reconocimiento nacional. Ahora había dos coches patrulla casi idénticos, repletos de pegatinas y agitando esas dichosas luces sobre sus cogotes y las ramas de los árboles. Y sobre todo, el montículo de hojas que el suave viento se veía incapaz de levantarlas. La mano seguía estando rígida y presentaba un color purpúreo muy acusado en una de ellas. La otra permanecía blancuzca; en parte, porque le faltaba la carne de los dedos. Los animales de la noche se habrían dado un festín con ese pedazo de carne.

El policía alto estaba al lado del montículo de hojas que no dejaban entrever el cuerpo —probablemente hinchado— de aquel cadáver, y lo estaba mirando con cierto asco. Todavía no habían procedido a levantar una sola hoja marchita. A su lado seguían cayendo hojas de los árboles por la suave brisa.

Emilio estaba apoyado en el capó de uno de los coches patrulla, con el culo aplastado en él. Todavía sujetaba en su mano derecha el teléfono móvil y no tenía intención de llamar a nadie más. No recordaba nada. Ni siquiera si tenía el documento de identidad en su cartera. Incluso ni se le pasaba por la cabeza pensar en su cartera. Sus ojos estaban inexpresivos y su rostro era pura inocencia.

El policía más bajito estaba frente a él, como instigándole. Acechándole con una mirada furibunda, que carecía de sentido. Los Mossos d´Esquadra daban vueltas por la zona, con sus intercomunicadores pegados a la oreja. Sus voces se escuchaban como los zumbidos de las avispas.

A pesar de estar dentro de un bosque, rodeado de la naturaleza, el aire olía a rancio. Una densa y pegajosa nube de olor les rodeaba, como la peste de la mierda.

6

Ya antes del terminar el crepúsculo del mediodía, Andrés se había tomado el tercer café bien cargado y se había ventilado media cajetilla de cigarrillos ante la atenta mirada de la camarera. Marta solo llevaba en el estómago un único vaso de leche y ya no tenía el bigote blanco. Sus manos, calientes, acariciaban constantemente la áspera piel de las manos de él.