Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

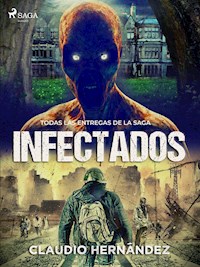

Hace años que el teniente Scott mató a tiros a Soberbia, un asesino en serie que puso en jaque a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, diez años después, la pesadilla empieza de nuevo. Un imitador de Soberbia está haciendo estragos en Manhattan. Scott tendrá que lanzarse en una carrera contra reloj en la que descubrirá aspectos de su pasado que deberían haber quedado enterrados largo tiempo atrás. Un escalofriante thriller de la mano de uno de los mayores expertos del género en España: Claudio Hernández, a quien ya consideran heredero de Stephen King.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 108

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudio Hernandez

Soberbia

Saga

Soberbia

Copyright © 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728331002

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Para los poseeen el don de la humildad que actua contra el pecado de la soberbia. Hay siete pecados capitales, pero de eso, ya se ha escrito mucho. En esta nueva aventura voy a escribir sobre la soberbia, cuyo nombre corresponde al chico malo de la historia. Les agradeceré si leen esto y deciden continuar adelante.

Y otro agradecimiento infinito a mi Sheila...

A tod@s vosotr@s, gracias por seguír ahí.

SOBERBIA

1

Manhattan estaba vacía esa noche de otoño.

Sí, esa Manhattan que se había paralizado por el horrible crimen de un hombre y su prometida. Un lugar que es destacado por ser el distrito con mayor población por metro cuadrado de los cinco que conforman Nueva York. Y es que esta ciudad con vida propia es en realidad, para los estadounidenses, la isla homónima, que está rodeada por los ríos Hudson, East y Harlem. Sí, esa Manhattan donde su corazón bombea los mayores centros culturales, financieros y comerciales del mundo. Y todos los sabían. Además de eso, entre sus enclaves más emblemáticos destacaban los altos y álgidos rascacielos de la talla del Empire State, Times Square y los teatros de Broadway. Todo un lujo, para mostrar el peor descubrimiento de su historia.

Pero Estados Unidos es el país de todas las oportunidades, y eso lo sabía el teniente Richard Scott, en el año 1983, cuando los coches de la policía eran de color marrón y saltaban sobre el asfalto como canguros. (Un momento), cuando todavía no cargaban los barcos con material militar destinado a Irak. Cuando el sol salía cada mañana ilusionado, como los jóvenes que descubrían algo que se llamaba casete y se escuchaba en un Walkman con algo pegado a las orejas. Entonces retumbaba toda la cabeza como una caja hueca y sus sonrisas se estiraban de oreja a oreja como sutiles payasos de feria.

La feria de luces llegó a eso de la medianoche en la Quinta Avenida, donde se encontraba gran parte del movimiento comercial durante el día, y el terror, ahora, por la noche. Los coches patrulla se habían atragantado con sus sirenas ululantes, y ahora las paredes de los edificios reflejaban meticulosamente —y de forma desordenada a la vez— aquellas frías luces rojas y azules.

El teniente Richard Scott apagó el motor de su Ford viejo y personal —pues no le gustaba conducir un vehículo de la comisaria—, y este rezongó antes de callarse en mitad de la noche. Después de esto, los muelles del asiento del conductor chirriaron como estúpidas viejas, y la portezuela se abrió con un graznido en las bisagras. Su pie derecho se posó sobre el suelo mojado, y sus ojos se clavaron en la línea amarilla, una de esas cintas que flotaba en el aire atrapado entre las gotas de la lluvia.

Detrás de esa línea fina, los agentes de policía, con su inspector incluido, se movían como hormigas sobre un rellano recubierto de astillas, cristales y huesos. Algunos de ellos balbuceaban palabras incompresibles, y otros miraban hacia arriba viendo caer las gotas de la lluvia, que era incesante.

—Dios, qué salto —dijo uno de ellos, con una gorra arrugada sobre su rechoncha cabeza. El plástico en forma de gabardina recubría su cuerpo como una sombrilla. Las gotas de agua repiqueteaban el sonido de la muerte en el plástico y se deslizaban por ella como lágrimas premonitorias.

El otro agente, no menos mojado, asentía con la cabeza; y sus ojos estaban casi inmóviles dentro de sus cuencas.

—Así está el pobre hombre —esgrimió un tercero. Había señalado algo parecido a un bulto oscuro.

El teniente Scott, de una estatura de metro ochenta, y casi cien kilos de peso, franqueó la cinta amarilla pasando por debajo de ella y se acercó a la víctima con los ojos clavados en los restos de lo que quedaba. Una figura que tomaba una postura antinatural y estrafalaria.

No dijo nada, y el inspector Bones lo miró de reojo mientras sorbía de un vaso de plástico con tapadera y una pajilla algo que parecía café quemado.

Scott tenía sesenta y nueve años y todavía estaba en activo. Su cabello canoso, bien repeinado, terminaba en una pequeña coleta atada con una goma con dos plumas, una verde y otra azul. No era indio, ni creía en los amuletos. Sencillamente había encontrado atractiva esa goma y ya está.

Con las manos en los bolsillos se puso delante de aquello; como siempre, con sus labios prietos, la mirada serena y callado.

2

En el suburbio de Manhattan viven las ratas y ella. Eso es lo que indicaba una pintada en una de las paredes de uno de los pocos callejones sin salida ni luz. El agua de la lluvia se colaba por una grieta al final del todo y gritaba como una rata asustada. Las gotas caían, bajo el subsuelo, sobre unas rocas mohosas en las que flotaba una extraña mujer —en un sofá de caoba, por cierto—, con un atuendo o disfraz muy peculiar: un vestido hecho jirones. Su rostro estaba oculto detrás de una máscara de metal y piedras verdes, como si de una joya se tratase. Sus manos eran el alargamiento de unos escudos metálicos que se asemejaban a lo que tenía sobre el rostro. El pulgar de la mano derecha estaba recubierta de una uña azul de metal. Si un rayo hubiera impactado contra el suelo de aquel callejón, abajo del todo, donde estaba ella, hubieran saltado chispas como si hubieran vuelto a la vida al mismísimo Frankenstein.

Un vestido casi extraterrestre la colmaba de colores y de huecos entre los que se mostraban las partes carnosas de su cuerpo. Incluso había un pecho casi al descubierto; y en la cintura, como la estola de un cura, la rodeaba una cadena de un vapor o algo así, por lo grande y pesada que era.

Ella era la reina, y todos los muertos de hambre de la ciudad de Manhattan acudían a su encuentro en busca de la felicidad y el cese de sus sufrimientos.

—Ven aquí —dijo con una estruendosa voz que rebotó en los raíles del metro, a casi cien metros de distancia. En ese momento había extendido la mano, y la uña azul resplandecía como un sol encerrado en un cielo moribundo.

Una anciana mugrienta, y a la que los ruidos de sus intestinos se fraguaban en una música celestial, se agachó sin decir nada e inclinó la cabeza.

Hacia abajo.

Pero cuando esa extraña mujer la miró, no vio nada salvo su rostro de ojos grises, piel carnosa, cabello largo hasta los hombros y facciones masculinas.

3

—Lo han tirado desde la azotea. Del tercer piso —aseguró uno de los agentes sin que Scott le preguntara nada. Le pareció que era necesario decírselo porque lo había estado mirando largo y tendido sin que aquel hombre dijera ni hiciera nada más que clavarse como una estaca frente a la estampa estrafalaria del hombre que se había incluso incrustado en el suelo.

Scott no dijo nada. Lo miró sin cambiar el semblante y volvió la vista al cuerpo destrozado de aquel desgraciado.

—Se llamaba Alan Reilik. Nunca había oído ese apellido —añadió otro agente.

El chapoteo sobre los plásticos que los cubrían era casi ensordecedor, y la sangre navegaba en los riachuelos del agua de la lluvia, y los sesos.

Eso también.

Aquellos dos agentes siguieron hablando casi en murmullos, dándose la vuelta como dos criticones de barrio y sonriendo como críos necios. En cierta manera, Richard Scott era un hombre parco en palabras, pero astuto. Necesitaba reflexionar en cada momento para poder situarse. Su mirada lo decía todo: asentía, negaba y hasta daba órdenes con un movimiento de ojos. Sin embargo, aquella noche de tormenta habló:

—Quiero saber qué ha sucedido aquí. ¿Por qué lo han tirado desde el tercer piso? ¿Quién ha sido? Su pasado. Si tenía pareja...

Los dos agentes se giraron como unos resortes, y uno de ellos le cortó la conversación como un cuchillo brillando ante el cuello de la víctima.

—¡Su novia está arriba!

El agente tenía los ojos casi desencajados, y su corazón comenzó a bombear petróleo espeso en lugar de sangre, por los dolores que le producían las venas. Un tambor de guerra tamborileaba en su cabeza.

—¿Cómo se encuentra?

—No está mucho mejor que el chico, señor.

Por un momento, aquellos ojos del agente se volvieron taciturnos, y después lunáticos.

Richard Scott se erigió bajo la lluvia como un orco1, quejándose de las articulaciones mientras apretaba los dientes y silenciaba el dolor con ello. No dijo nada y empezó a caminar hacia ellos. Pasó de largo con sus eternas manos metidas en los bolsillos de su chaqueta beis, rociada de lluvia hasta calarle los huesos, y entró por una puerta que estaba destrozada. Los cristales no brillaban en el suelo, y el marco de la puerta se volvió columpio bajo el viento.

Se detuvo y miró las escaleras de madera carcomidas, llena de agentes de policía que hacían su trabajo con las cabezas gachas y susurrando al empalagoso aire del interior del edificio.

Una anciana ataviada con una bata gris, tan apretada por el cinturón, como el caparazón de un romano, dijo algo de forma siniestra:

—Era un grupo de drogadictos. Yo los vi con mis propios ojos. —La anciana se había tocado los globos oculares con sus destartalados dedos amarillentos y tragó saliva al final del todo. Sus ojos estaban despiertos como los de una rata en medio de la noche.

El teniente Scott sabía que mentía, por lo que siguió subiendo las escaleras, lenta y oficiosamente, encaramándose hacia el tercer piso. Lanzó una mirada furtiva hacia el cielo del edificio y tragó saliva. Su mano se apostilló en los pasamanos destartalados y pintarrajeados como si fuera un edificio del distrito del Bronx.

4

El inspector Bones no estaba allí abajo.

Claro que no. Sabía que en ese lugar pernoctaban personajes de lo más variopinto, pero ahora estaba en el lugar de los hechos. Muy lejos de allí, observando los pasos del teniente Scott. Pero ella estaba con los suyos, los cuales no se movían.

Estaban muertos. Y ella, repantigada en el sofá. Bajo el incesante goteo del agua más pura que su alma.

5

—Está destrozada. La violaron unos cuantos —aseguró un policía con un bigote fino sobre su labio cínico. Le señalaba ahí abajo.

—¿Hay algún testigo de esto?

Scott no sonreía ni para despeinarse.

—No.

—¿Entonces por qué asegura que ha sido violada por unos cuantos?

—Bueno... Eh… Yo… he visto su estado y me parece algo bestial cómo la han dejado. Si ha sido un único hombre, le habrá introducido una barra de metal, pero no hemos descubierto nada de eso.

—Buena reflexión —dijo el teniente; y con los labios húmedos por la lluvia que arrastraba desde antes hizo una extraña mueca como la de un graznido, o había gruñido como un perro o había tratado de decir algo más.

Pero no habló.

Se puso en cuclillas delante de la chica desnuda y con las piernas abiertas como dos puertas.

6

Tenía el jodido enganche a internet en aquel subterráneo húmedo y mohoso. Y un portátil, porque también tenía luz. Ese tipo de ratas siempre se las saben todas para engancharse hasta el cielo y bajarse la luna bajo tierra. Y en el fondo se escuchaba el ritmo de la canción de Gülşah Kömür. Le apasionaba escucharla. La adrenalina era su vida, y esa canción, Çok mu Zor, era su inyección y dosis al mismo tiempo.

Y entonces, bailaba delante de aquellos sucios espejos remendados con telarañas en los que habitaban sus huéspedes con una cabeza de rata entre sus quelíceros como tijeras. Y se miraba de perfil, y de frente; y se acercaba tanto que su nariz tocaba esa áspera superficie de polvo y resquebrajos como los que produce un terremoto.

—¿Os gusta mi baile erótico? —preguntaba. Y los allí presentes no contestaban. La anciana se había ido. Pero ellas y otros seguían allí.

Pero muertos y putrefactos. O disecados.

Por supuesto, la muerte no contestó.