Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

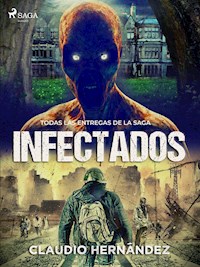

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Una serie de chicas aparecen muertas en el pueblo de Castle Lake Hill a lo largo de los años. El único que parece ser capaz de dar caza al asesino es el detective Andrew. Sin embargo, en esta ocasión ni siquiera los poderes especiales que tiene el detective parecen poder ayudarle en su misión. Tendrá que contar con la ayuda de Clarice, la única chica que escapó del verdadero asesino y que conoce un terrible secreto. En la mejor línea de thrillers como Seven, el Resplandor o Fargo, esta historia del maestro del terror, Claudio Hernández, pondrá los pelos de punta a los lectores más avezados.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudio Hernandez

Ojos que no se abren

(SPANISH EDITION)

Saga

Ojos que no se abren

Copyright © 2018, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728330951

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Este libro se lo dedico a mi esposa Mary, quien aguanta cada día niñeces como esta. Y espero que nunca deje de hacerlo. Esta vez me he embarcado en otra aventura que empecé en mi niñez y que, con tesón y apoyo, he terminado. Otro sueño hecho realidad. Ella dice que, a veces, brillo... A veces... Pero creo que esta vez he llegado más lejos en mi aventura que me ha despertado el lado más creativo de mi... Ese brillo... También se lo dedico a mi Suegro/Padre que sé que está viéndome desde arriba, que digo, desde mi lado... Todos los días... Pero en esta segunda edición existe una persona muy importante para mí, y ella es Sheila, quien ha leído todas mis obras, y en esta ocasión-como en muchas-se ha encargado de corregir todo el manuscrito.

Ojos que no se abren

1

Tenía las fotografías de aquellas siete pobres desgraciadas, a las cuales se había dado por desaparecidas y muertas cuatro años atrás. Sin saber por qué, había abierto su cajón, que carraspeó cuando mostró cuán largo era: en forma de lengua oscura. En su interior, un buen montón de carpetas verdes; porque él las quería de ese color; una manía como tantas otras que tenía y que pugnaban por salir a flote; como si un muelle en la parte inferior del cajón las estuviese empujando. Dos de aquellas carpetas destacaban sobre las demás, y por supuesto estaban las primeras, las cuales cogió con su rechoncha mano. Volvió a sentir el áspero tacto del papel o la cartulina vieja. Habían pasado cuatro años viajando de un lado para otro, y, por las noches reposaban en el fondo del cajón; hasta que este se llenó, y las carpetas ocuparon la parte superior para poder manosearlas, como seguramente aquel hijo de perra las había manoseado a todas ellas. O quizá no.

Ava, Madelyn, Hannah, Emily, Zoe, Kilye y Audrey.

Y como un despistado coleccionista, las había pegado en la pared de su despacho con cinta adhesiva; la pintura se resquebrajaba con cada fotografía que llenaba la pared, hasta que se repantigaba en su asiento giratorio para observarlas con detenimiento y desconcierto a la vez.

Todas ellas estaban desaparecidas y su asesino en la cárcel pudriéndose: tenía un cáncer terminal. Y Andrew esperaba escuchar el timbre de su teléfono para descubrir que todo se había acabado, pero su don de «Precognición» le decía que volvería a mirar el rostro de estas mujeres, que ahora solo eran fotografías descoloridas por el paso del tiempo, pegadas como chicles. No sabía por qué, pero tenía la certeza de que algo extraño iba a suceder.

Andrew no gozaba solo de un poder mental, sino de dos: la anterior mencionada y la «Visión Remota».

Sabía que algo iba a suceder.

Vaya si lo sabía.

Una de sus manías era volver una y otra vez a releer las investigaciones de todos los casos que habían llegado a sus manos: muertes, infidelidades, desapariciones, niñas que habían sido... No, no quería pensar en esa maldita palabra. Su mano menuda, ahora en un puño, apretaba su frente hasta sentir el peso de un martillo.

Y he aquí, que el buen hombre tuvo la idea de sacar la carpeta de ellas y la de él; como si de pronto regresara al pasado. Una obsesión que le había tenido obcecado toda la noche. No se había tomado la maldita pastilla. No se había tomado ninguna de ellas. Solo el riego fresco de varias cervezas atravesando su garganta le hacía olvidar, pero regresaban a su mente esas jodidas imágenes. No era normal en él tampoco que bebiera tantas cervezas.

Las fotos.

El asesino, con un diente partido y con cara de loco. Las pruebas recogidas, como las prendas de ropa de esas pobres mujeres, llenas de sus huellas, y su saliva, y sabe Dios qué más. No recordaba. Pero ahora, por la mañana, cuando los rayos del sol quedaban atrapados en las rendijas de la persiana y apenas alargaban sus dorados dedos hasta la mesa con la lengua fuera, sabía de qué se trataba.

Semen.

El líquido sedoso (o peor aún, pegajoso) de un color blancuzco como la pus contenía millones de seres vivos dentro, que a buen seguro eran mejores que él.

Parker Atkinson, que se estaba muriendo lentamente sin decir dónde cojones estaban los cuerpos de ellas, hasta que el teléfono sonara y adiós al secreto. La boca, que podría expulsar con escupitajos los lugares donde habían sido enterradas, o emparedadas, o quién sabe (en el fondo de algún lago), se iba a cerrar para siempre, llevándose el silbido con la expiración final.

Eso también lo sabía.

Su incipiente calva se iluminó con uno de aquellos rayos de sol de primavera en CastleLakeHill, una pequeña ciudad con frondosos bosques y seis profundos lagos en el condado de Maine, donde, al parecer, todo lo más extraño del mundo sucede. Pero solo sucedió en tres de esos lagos. Eso todavía no lo sabía.

Andrew Moore estaba ya casi jubilado —que no retirado— porque sus manías se lo impedían. Las chicas, como cuadros, lo miraban a él con unos ojos inexistentes, y él las miraba a ellas, con unos ojos castaños.

Mientras, pensaba en el monstruo de Parker Atkinson.

Y recordó que tampoco había ido a la cita con su mejor amigo: su psiquiatra. Un tipo alto y rubio, y sobre todo joven, que se llamaba Grayson Lee. Recordaba cómo siempre le estrechaba la mano y le mostraba, al mismo tiempo (de forma instintiva) una amplia sonrisa que no parecía tener fin. Una raya dibujada que podría rodear toda la cara hasta la nuca.

Y vio.

Cuando su corazón subía por el esófago es que algo iba mal. Un día, vio de antemano el clavo que iba a atravesar el pie de mamá, allá en los años cuarenta. Pero no se lo dijo y lo pisó; hasta tal punto, que la punta afilada salió por la otra parte del pie, manchada de sangre. Nunca se lo perdonaría, pero ahora lo estaba viendo. Detrás de sus ojos, donde el nervio óptico acaba en una conexión con alguna parte del cerebro, la vio.

Era Ava, y estaba durmiendo. A su lado, a lo largo de su cabello de color azul, se enredaban las flores y las malas hierbas, como una fina telaraña que lo cubre todo. Pero en su caso, podía percibir olores y escuchar ruido. Era algo chapoteando en el fondo, como una vaga banda sonora. Era agua y algo que rezongaba sobre el nivel de ella: una rana que se desgañitaba mientras su boca permanecía abierta y su ridícula lengua colgaba hacia un lado. Otro animal le había mordido la lengua tiempo atrás, y la pobre rana debía conformarse con la vida, con la dudosa existencia de Ava, privada de esa vida, y cuyos ojos no se podían abrir.

Le resultó algo trivial, como todas las veces; veía las cosas que le sucederían después, pero ahora había visto algo que le hizo saltar todas las alarmas de su cuerpo. Su corazón golpeó con fuerza el fofo pecho, y sus manos empezaron a sudar. El áspero o ácido líquido subió hasta la amígdala de su garganta, y se detuvo ahí con un escozor.

Esta vez había sido diferente.

Pero seguía siendo el resultado de la Precognición1.

A sus sesenta y tres años, todo le había parecido diferente.

De pronto, sonó el teléfono. Algo que la Precognición no le había avanzado. Era el aparato que estaba sobre la mesa de madera caoba, en una esquina de la misma; uno de esos inalámbricos, pero que sonaba como una campanilla de los años setenta, el mismo sonido que los teléfonos antiguos. Él estaba de espaldas al teléfono y le había pillado de imprevisto. Se movió bruscamente dentro de su silla giratoria al tiempo que algo frío se le subía a la cabeza.

No había visto detrás de sus ojos ese escenario. No había presagiado nada. «Al fin y al cabo solo era una llamada de teléfono», pensó mientras se daba la vuelta con la silla acomodada. Era negra y estaba acolchada. Tenía un respaldo que le llegaba hasta la nuca. Cuando lo compró −muy caprichoso él− había leído que tenía un respaldo con basculante con balanceo y que se podía ajustar al modo Toplift. Qué lindeza. Dicho respaldo (donde iba a sentar la mayoría del tiempo su enorme culo) era de doble capa. Se había asegurado bien de ello, y además en el cartel ponía: “puedes usar la silla más de ocho horas todos los días”. Sus ojos habían brillado al leer aquello y lo siguiente: “buena base estable con ruedas duras”. Él era grande y pesado (no gordo, sino pesado); cien kilos por lo bajo. Los reposa-brazos estaban desgastados por el constante refriego de su antebrazo. En verano, cuando se remangaba la camisa, su piel se arañaba con lo que parecía plástico, pero era cuero.

Quejumbroso, hizo deslizar —o mejor arrastrar— las cuatro ruedas de la silla hacia donde estaba el teléfono. Solo le distanciaba de esos timbrazos un metro y medio, y decidió que no era bueno levantarse de la silla tan pronto como se había sentado después de pegar todas aquellas jodidas fotografías.

Al cuarto timbrazo descolgó el teléfono.

—Le habla el detective Andrew Moore. ¿Quién me molesta a estas horas? —Su voz grave, y desgarrada a la vez, había aumentado de tono paulatinamente. Andrew no era uno de esos tipos con voz melosa y cariñosa, sino todo lo contrario. Voz fuerte y gruñón, pero sabía hacer bien su trabajo.

—Son más de las nueve y media, Andrew —le dijo una voz de pito en el otro extremo de la línea.

Andrew reconoció esa voz y frunció el ceño.

Sabía que algo malo −o no− iba a decirle.

—¡Maldito hijo de perra! ¿Para qué me has llamado, Colton? —Sus pies se apoyaron al suelo de linóleo, y se impulsó para darse la vuelta de nuevo hacia la pared. Hacia esas fotografías.

Colton Allen era el alcaide de la prisión del Centro Penitenciario en Warren, Maine. Un centro que solo tenía un cupo de 915 presos. Todo un lujo para el capullo de Parker Atkinson, porque tenían todas las comodidades del mundo; hasta televisión. Eso sí, en una sala. Un buen día, alguien dijo que los presos están en la cárcel para pagar una deuda con la sociedad, no para criar músculos y asaltar a gente inocente cuando dejen la prisión.

A Andrew siempre le había quedado esa espina clavada.

—Detective Andrew, tengo que darle una buena noticia —respondió Colton, jocosamente.

Andrew parecía que lo estaba viendo, escurriendo una risa contagiosa mientras su enclenque cuerpo se doblaba en dos, y sus largos dedos —finos como bolígrafos— estaban cerrados, probablemente, en el teléfono de la prisión.

—¡Vaya! una noticia. ¿Qué le hace tanta gracia?

En el otro extremo, en una zona remota de Maine, Colton cerró sus estirados labios en un rictus serio, como si fuera un niño travieso que había sido regañado por su padre.

—¿Se me ha escuchado reír?

—Como si lo estuviera viendo —respondió Andrew, con cara de malas pulgas. Él siempre tan serio y pensativo.

—Lo siento, pero dado que tenemos una cierta amistad, me limité a dejarme llevar por los impulsos, ya que creía que no le molestaría...

—Déjese de chácharas y vaya al grano —le interrumpió Andrew mientras sus ojos se fijaban en la fotografía que había pegada a cierta distancia de las siete mujeres: la de Parker (que tenía una mirada de locura en esa foto que estaba de frente).

De pronto, se hizo un silencio en la comunicación, solo roto por el ahogado maullido de un gato que se restregaba el lomo en una de las esquinas de su casa.

—Parker Atkinson ha muerto. Ha sido esta madrugada. Sobre las tres y cuatro minutos. Y no, no ha dicho nada antes de estirar la pata. Ya queda un hijo de puta menos en este país.

El detective se quedó atónito y claramente decepcionado, porque él creía que volvería a saber de aquel loco. Que hablaría al fin; que derrocharía por su boca todos los lugares en los que había hecho desaparecer a aquellas pobres siete mujeres. Ninguna pasaba de los treinta años, ni estuvieron casadas; ni mucho menos tuvieron hijos.

Como una torre emergiendo del suelo, Andrew se levantó de la silla en un costoso trabajo de giro de músculos y rozaduras de huesos de las piernas, que crujieron todos al unísono: fémur, rótula, peroné, tibia, tobillo y los huesos coxales. Un dedo largo y fino de sol, que se colaba por la esquina de la persiana bajada, le acarició la enorme panza como una bolsa de agua.

—Pues eso me ha jodido —dijo Andrew, con los dientes apretados, y colgó pulsando el botón con el pulgar.

En el otro lado de la línea, Colton se quedó mirando el teléfono, como si allí hubiera algo interesante que ver: un moco.

Andrew guió sus ojos a la fotografía de Parker, acercándose lenta y oficiosamente a la pared. Sus ojos —con una mirada profunda— escudriñaron cada pedazo de ese rostro. Parker Atkinson parecía reírse de él con una risa burlona, sin embargo, solo tenía los labios separados mientras mostraba sus feos dientes al foco de la cámara. El pelo, sucio y pringoso, se había acostado sobre su frente como una ventosa negruzca. Sus ojos eran endiabladamente inquietantes. Tenía cierto halo de locura; como si fuese un pervertido y un monstruo.

Los dedos de la mano derecha del detective rozaron la superficie lisa de la fotografía, con cierta delicadeza mientras se concentraba en emplear su don de la Visión Remota. Y vio algo.

Estaba tieso como una mojama.

Todavía encorvado, porque había pegado la fotografía a media altura de la pared, justo por encima del mueble de cajones (donde tenía todos los casos resueltos, y fracasos del pasado), Andrew había empezado a elucubrar.

2

En alguna parte de Maine, fuera del condado de CastleLakeHill, una mente enfermiza estaba escuchando la canción «Life In Mono» a todo volumen mientras tres radiadores le enfocaban el cuerpo emitiendo una densa ola de calor. Se acariciaba a sí mismo, con sus manos embadurnadas de gel, paseándolas por sus pechos, vientre plano, costillas, lateral, antebrazos e incluso su cara; al ritmo de la suave melodía de esa canción melosa y romanticona. Sus ojos brillaban de locura y la peluca de color verde descansaba sus largos extremos sobre sus hombros y le acariciaba la espalda. Sus movimientos eran sensuales, como la música y encajaba a la perfección cada movimiento.

Los altavoces salían de sus bobinas magnéticas en cada sonido de la batería y se escondía cuando la voz de una mujer casi susurraba la letra de la canción.

Esa mente enfermiza estaba encerrada en una habitación con las ventanas tapiadas y sin ventilación, con tres bombillas de color rojo que proyectaban una manta de sangre sobre su cuerpo y arañaba las paredes.

Su mano derecha bajó hasta su sexo y, con suavidad, se la introdujo en el hueco que formaban sus dos muslos. El vello casi espumoso hacía las veces del monte de Venus y en el único espejo que había frente a él, de su mismo tamaño, reflejó lo que parecía un coño.

Sus labios se estiraron en una mueca morbosa y enseñó su rosada lengua al espejo mientras se relamía los labios y sus párpados se cerraban. Y seguía moviéndose al ritmo de la susurrante música, porque para esa mente enfermiza: aquella canción era un susurro para sus oídos, aunque sonara a más de noventa decibelios.

En el camino de esa mente enfermiza estaba cruzarse con el detective Andrew.

Pero mientras tanto, seguía bailando y excitándose en una masturbación.

Al ritmo de la canción que sonaba una y otra vez.

3

Andrew Moore siempre quiso ser detective y lo consiguió pasando todos los escalones en el cuerpo de policía, pero a él le atraía más ser un detective privado; sin embargo, en los Estados Unidos esto no era una buena decisión, a menos que te conformaras con estudiar casos de infidelidad. Andrew quería capturar a las mentes más perversas de este mundo; bueno, de su estado o condado. Al haber cumplido con los requisitos en el cuerpo de policía, ahora podía hacer preguntas a los testigos, mirar a los ojos de los asesinos y resolver crímenes. Pero tras una larga vida dedicada a un continuo estrés, llegó a sopesar la idea de abandonarlo todo (a la edad de sesenta y tres años) porque creía que ya había hecho bastante. Pero algo dentro de él, que pugnaba por salir como un grano doloroso, le decía que su tiempo no había acabado todavía. No ahora.

Se quedó mirando los rostros de aquellas mujeres sonrientes y jóvenes, que ahora estaban estampadas en la pared como una colección de cromos.

Para el Cuerpo de la Policía de Maine, este caso parecía haberse resuelto de forma rápida y eficaz. Sin embargo, para Andrew siempre hubo un vacío que llenar. En algunas ocasiones sentía el latido desaforado de los corazones de aquellas mujeres. Y él pensaba que eran delirios, tal como le hacía creer su psiquiatra, Grayson Lee (un hombre de pelo rizado, rubio canoso y las mandíbulas prominentes).

Andrew le llamaba «El cuervo» por su vestimenta. Un traje oscuro: como el de un padre dolorido por la muerte de su hija, frente del ataúd, el cual dejarían pronto caer con suavidad hasta el fondo de la fosa cavada momentos antes.

Por supuesto, Grayson no sabía que lo llamaba así.

De nuevo, sonó el teléfono: esta vez el móvil que tenía guardado en el bolsillo de su gabardina gris. Aunque fuera verano, y aunque estuviera al lado de una chimenea, aquella gabardina de más de veinte años le acompañaría siempre.

Sintió cómo una pequeña vibración le relajaba el dolor de la cadera. Su carne prieta −aunque no bofa para el peso corporal que tenía− respondió a dicha vibración del móvil con un pequeño cosquilleo. Además, un zumbido (como una enorme mosca verde, de esas que acaban de pasar su afilada lengua por la viscosidad de un cadáver) parecía querer brotar del hueco del bolsillo, ascendiendo como el humo de un cigarrillo.

Andrew dejó que sonara dos veces, y a la tercera sus dedos se toparon con el canto del teléfono. Lo agarró como si fueran unas pinzas y se lo llevó a la oreja.

—¿Diga? —Ese era su número privado, y muy pocas personas lo tenían. Quizá solo dos en aquel momento: el sheriff Landon y su Psiquiatra: Grayson Lee.

—Hola, Andrew, ¿qué tal estás? —Era la voz ronca del segundo. Sonaba alto y claro. El teléfono (un Samsung del año 2003, con dos únicas teclas y nada de Android) todavía seguía funcionando. Era de color blanco.

—Bien, Grayson. Estoy bastante bien —mintió Andrew, mordisqueándose los labios. Sus ojos estaban puestos en la fotografía de Ava( la primera mujer situada a la izquierda). Ava Cox había desaparecido una mañana del mes de marzo, recién estrenada la primavera del año 2014. Tenía una buena memoria, de momento.

—No sé por qué, pero no te creo —dijo Grayson de forma tajante.

A Andrew le importaba un bledo lo que pudiera pensar Grayson, de modo que no se le secaron los labios, ni le empezó a sudar la frente. Sus ojos seguían absortos en la fotografía de aquella mujer con el pelo azul. Sí, era ridículo, pero así desapareció; aunque después le tintaran de nuevo el cabello de ese absurdo color (pero todavía no lo sabía).

—Bueno, ese es tu problema, no el mío —contestó Andrew, dejando de morderse el labio inferior. Los rayos del sol apenas podían atravesar la persiana, más que por las rendijas (finas como un fideo), y las agujas del reloj seguían avanzando esa mañana de marzo (casualmente coincidiendo con la primera desaparecida).

«El destino nos depara a todos una sorpresa», pensó.

—¿Has vuelto a tener manías, Andrew?

—No.

—¿Qué estás haciendo ahora?

—Rascarme el culo —respondió Andrew, sin soltar sonrisa alguna. Ni siquiera sus labios se estiraron en una mueca alargada.

—Ya. Siempre tan convincente, Andrew. ¿Sabes por qué te llamo?

—No —mintió Andrew. Sabía que se había saltado la cita.

Hubo un corto espacio de tiempo en el que reinó el silencio. Ningún perro ladró en la esquina más próxima, ni se escucharon las uñas de las ratas detrás de la pared.

—Pues que te has saltado la cita de nuevo. Tenías que haber estado aquí como un clavo anteayer. A las once de la mañana. ¿Te suena de algo eso?

—¡Vaya! Se me ha olvidado otra vez. —Ahora las yemas de los dedos de la mano izquierda acariciaban la fotografía de la mujer de pelo azul.

—Tú siempre tan ocurrente. —La voz de Grayson no denotaba ninguna gracia. Es más, parecía enfadado.

Andrew se lo estaba imaginando con su ridículo traje ajustado y repantigado en el sillón, detrás de su mesa negra. Una gigantesca mesa como la proa de un portaviones.

—No se me ocurre otra. Ya sabes que los que vamos para viejos olvidamos las cosas a veces. Además, esas jodidas pastillas que usted me receta me dejan todo el día durmiendo y como usted sabe, tengo cosas que hacer...

—Pero usted necesitó ayuda hace casi cuatro años y yo se la di. Estaba usted obsesionado y delirando con casi cualquier cosa —le cortó Grayson, casi elevando la voz. Ahora sonaba grave; al menos era mejor que escuchar a Colton «que la tenía aguda», pensó el detective.

—Eso lo tengo desde pequeño —suspiró Andrew mientras las yemas de sus dedos seguían acariciando la áspera superficie de la fotografía. Sus ojos la observaban con una mirada profunda. Como un hipnotizador.

—Por eso debería acudir más a sus citas, señor Andrew. —Le había llamado “señor” (era una manera de ganarse la confianza de sus pacientes). Siempre tan correcto, y con voz pausada ―aunque ronca― para dirigirse a ellos: a los trastornados.

—Lo sé. No hace falta que me lo recuerde. Por eso he llegado casi a la edad de la jubilación, ¿no le parece? —Andrew, mientras estaba hablando, sintió un fuerte dolor en la cabeza (esta vez más punzante que el de siempre). Ese dolor lo sentía dentro de su cabeza cada vez que se activaba su función de Visión Remota (como cariñosamente lo llamaba él). «Ya se ha activado», pensó.

—Quiero que me haga un favor, señor Andrew.

—¿Cuál? —Andrew seguía con las yemas de sus dedos sobre la fotografía, a pesar del dolor que sentía (el cual era cada vez más intenso, como si se acercara a un transformador de alta tensión).

—Que venga esta tarde por aquí. Sobre la cinco. Quiero tener una charla con usted. Creo que no está bien, lo noto en su voz...

—Jodido —le cortó Andrew. Su cabeza estaba a punto de explotar. Había detectado un objeto, una persona o un lugar. Recibía constante información psíquica en esos momentos de algo que estaba situado en alguna zona remota. Casi lo podía ver como una nueva fotografía. El dolor era lacerante y tuvo que ahogar un gemido. Su cara se frunció de dolor. Estaba sudando por la frente. Algo en algún lugar le estaba llamando. Andrew había investigado a fondo este don y apenas encontraba información de ello, salvo algunos experimentos realizados a un grupo de soldados de la Unión Soviética en los años setenta. Estos eran capaces de recibir información de lugares, objetos y personas, situados a una distancia lejana. No importaba los kilómetros que se interpusieran por el medio. Andrew estaba viendo algo. La información fluía al ritmo del galopante y pulsátil dolor de cabeza.

—¿Se siente usted bien? Le noto como si tuviera la voz afligida —explicó Grayson, desde el otro lado de la comunicación.

—Es un dolor de cabeza sin importancia —explicó Andrew, sin apartar sus yemas de los dedos de Ava Cox. Nunca le había dicho nada de los dolores de cabeza cuando una percepción psíquica aparecía de repente. Tampoco lo de la Visión Remota o la Precognición; eso había sido cosa de su madre, Karrin, ahora muerta hace siete años (a la edad de 81 años, de un paro cardiaco). No había sufrido.

—¿No estarás delirando, con esos poderes mentales que dices que posees?

—¿Qué narices está diciendo usted? —Andrew elevó la voz hasta el techo y las paredes respondieron.

—Sabe que eso no existe —dijo Grayson, siempre manteniendo el mismo tono de voz.

—Lo dejamos así, ¿ok? —El dolor de cabeza era ahora cada vez más intenso y estaba deseando que el pesado de su psiquiatra decidiera colgar el teléfono.

—Esta tarde. A las cinco. Andrew, no te olvides.

—Shhhfff. —Sonó una especie entre bufido de gato y silbido estrangulado en el gaznate. ¿Le había contado esas cosas a Grayson? No estaba muy seguro de ello, pero parecía que así había sido.

Y, de repente, escuchó un largo tono entre agudo y grave que indicaba que el señor Grayson había colgado. Andrew se sintió aliviado por un momento. Estaba hasta las narices de él, pero lo comprendía. No era normal tener ciertas habilidades con la mente como las que tenía él, y por eso no lo pregonaba a los cuatro vientos, pero bien sabía que estos le habían ayudado a resolver decenas de casos.

Y su astucia.

Pero de esas siete mujeres nunca le había pasado nada igual hasta ahora. Le había entrado el puntazo de sacar el expediente que siempre asomaba el primero al abrir el chirriante cajón. Tuvo la necesidad imperiosa de ponerlas en la pared y, a un lado, al asesino. Su corazón le decía «haz esto y aquello, que pronto va a suceder algo». Y estaba sucediendo. Como en un cuento de magia.

El dolor en su cabeza era como si una bomba estallase dentro de su cráneo. Sus dedos sobre la fotografía, todavía. La oreja caliente y enrojecida por el teléfono móvil que se guardó de nuevo en el bolsillo. El teléfono también estaba caliente.

Y recibió información.

4

Se lo había llevado a la tumba con la boca cerrada. Parker Atkinson estaba tendido sobre una helada camilla de metal, con los párpados blanquecinos. Una especie de sonrisa dibujada en sus labios parecían decir «iros a la mierda todos»; pero la verdad es que había tenido que aguantar una escalofriante cadena de dolores mientras el cáncer se lo comía. Estaba en los huesos. Su cadáver era una perfecta momia, pero si le abrías los ojos aún conservaba una locura en su mirada.

Colton Allen había firmado los documentos necesarios para mandar al infierno a aquel maldito asesino. Lo miró con semblante serio, bajo unos gruesos cristales de sus gafas, y sintió ganas de escupirle, al menos una sola vez; para despedirse de tal monstruo. En su ficha indicaba que había asesinado a siete mujeres, todas ellas aún desaparecidas, y el muy hijo de perra se había ido sin dejar rastro del lugar donde las había enterrado o tirado como bolsas de basura. Sin dejar una sola pista. Solo se reía y chillaba a medida que el cáncer se lo comía por dentro. «Metástasis» le había dicho el oncólogo. «Te vas a morir»; y parecía que sonreía a la vez que se lo decía.

—Te vas a quemar en el infierno —susurró Colton mientras dejaba la carpeta con la hoja firmada con un riguroso pulso que había marcado con fuerza la tinta sobre el papel. En el dedo pulgar del pie izquierdo de Parker había abrazada una pequeña goma con una etiqueta garabateada: era su nombre. La firma en el documento se posó al lado del tobillo de este pie (en el borde de la camilla) casi a punto de caerse al suelo.

Y media hora más tarde sus cabellos pringosos entraron en el túnel del horno crematorio. Una pequeña llama de color azul ―y que bailaba en silencio― le estaba esperando en el centro del recorrido. Empujaron el cuerpo hasta ver desaparecer sus apestosos pies, y la llama creció como un monstruo voraz alrededor de su cuerpo.

5

En la misma hora (en que su cuerpo se convertía en cenizas y los huesos quedaban libres de toda musculatura, tendones y ligamentos) la mente enfermiza seguía bailando con su sexo atrapado entre sus piernas, apretando con fuerza hasta sentir dolor mientras la música repetitiva de “Life In Mono” (explotando en los altavoces) parecía que iba a salir corriendo de aquella habitación pegajosa ―de un momento a otro― ante los ojos lunáticos de esa mente enfermiza.

La peluca verde se cayó al suelo, extendiéndose como los tentáculos de un pulpo sin vida.

Y sus ojos miraron al espejo y brillaron de nuevo.

Amortiguado por la música, se escuchó un grito detrás de la pared pintada de rojo.

6

Sus dedos estaban todavía apretados sobre la superficie de la fotografía de Ava Cox. Él la vio bocarriba, con los ojos cerrados. Los párpados maquillados y los labios sellados como si estuviera durmiendo. El dolor de cabeza era punzante, y a medida que le llegaba información, este se hacía cada vez más difícil de soportar; sin embargo, seguía aferrado a esa fotografía cerrando y abriendo los ojos.

El sol le calentaba el rostro, que sin duda era de Ava Cox (era como si la estuviera viendo de cerca, pero estaba lejos). Esta vez ―aunque diferente también―, había tenido un ejercicio de Visión Remota. Y recordó la sucesión de imágenes de apenas un par de horas. También la había visto tendida bocarriba y envuelta en flores de todos los colores. Pero antes había sido una visión sin dolor de cabeza: una Precognición.

También era la primera vez que habían concurrido tres factores: la manía, la Precognición y la Visión Remota. Esa mañana de la primera semana de primavera se había levantado con la necesidad de volver la vista atrás y después había venido todo lo demás.

Esa mañana de miércoles se habían disparado todos sus sensores de percepción extrasensorial. Así lo llamaba él; a veces lo llamaba “La máquina”. Y también se dio cuenta de que estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida en los días posteriores.

Sabía que esa mañana todo era anormalmente diferente.

El dolor punzante quería salir de su cráneo, pero Andrew no despegaba sus dedos de aquella fotografía. Recibió más información: era una imagen verde, de pequeño tamaño.

Salvo el retumbar de los latidos de su corazón y el ruido que produce el dolor intenso en la cabeza ―aunque sea vago― todo lo demás era silencio. No obstante, aquella magia se vio rota de repente por un ruido familiar: el croac de una rana.

Este dato era muy importante para él; además de recibir información e impresiones, podía recibir sonidos.

—Está en un río o en un lago —susurró cerrando los ojos, y el dolor pulsátil se convirtió en un sonido (como si un herrero estuviera forjando con su martillo el hierro templado de una espada).

Y el ruido crecía de volumen de forma constante, hasta escuchar a ese herrero resoplando en su cogote. Entonces, mientras esa cara angelical (que parecía intacta) seguía siendo un foco dentro de su mente concentrada, recordó algo de lo que había leído sobre la Visión Remota, en una de sus muchas búsquedas sobre este “poder psíquico” o “capacidad” que se podía aprender con un peculiar entrenamiento de la mente.

La Visión Remota ―también conocida por sus siglas «VR»― es una habilidad aprendida que posibilita a las personas descifrar imágenes de personas, locaciones, lugares y objetos con una capacidad mental (sin ninguna previsión del tema). La «VR» se clasifica como un fenómeno parapsicológico y se relaciona a otros hechos parapsicológicos, como los denominados “Clarividencia” y “Telepatía”. Desde un lugar aislado y sin ninguna pista, una persona con Visión Remota puede deducir las características aproximadas de un objetivo desconocido.

Entonces, tras recordar todo el texto completo que más le había llamado la atención un día de 1980, sus labios se estiraron en una mueca: una risa. Y el dolor de la cabeza se mitigaba un poco. Él era consciente de que no había necesitado aprender esta técnica, sino que había nacido con ella. Su Visión Remota era especial, al igual que su Precognición. Siguió riéndose en aquel acalorado despacho mientras sus dedos permanecían como ventosas sobre el rostro de Ava Cox.

Y la información que recibía era la siguiente:

«Estaba igual de bella como en la fotografía, dormida, rodeada de la naturaleza y arropada por el sol; con los ojos que no querían abrirse».

Y vio algo más en un nuevo y repentino dolor de cabeza.

«Una cabaña al final de un puente de madera, sin ninguna sujeción a los lados. Este estaba flotando sobre el agua, y bailaba al son del movimiento acuático, que era escaso».

Era un lago, de eso ya no había duda.

Y mientras se retorcía de dolor, vio más cosas.

«Un bosque que rodeaba el río, y los pájaros volando en el cielo despejado de esa mañana».

Y vio que Ava Cox estaba cubierta de flores, porque estaba desnuda dentro del agua y con la cabeza sobre una orilla, sin más olas que la suave fluctuación producida por un viento silencioso (que apenas se escuchaba entre los árboles).

Se concentró como si estuviera ejercitando su mente y vio más flores, así como la ventana de la cabaña, con una silueta delgada y encorvada que se podía ver a través de ella, y una caña de pescar. Pero no vio ninguna señalización del lugar.

Entonces, el dolor fue tan intenso que tuvo que despegar sus dedos de la fotografía de Ava. Sus dedos se retiraron, como si de repente la boca de Ava se hubiera abierto para darle un buen mordisco. La retiró con rapidez y el dolor desapareció.

También las imágenes que había estado viendo.

Y pensó en la visión que había tenido anteriormente y en esta, fundiéndose en una sola.

Sudaba copiosamente, y el corazón empezó a relajarse; así como los hilos de sol (que lograban penetrar al interior) cambiaban de sitio, formando finas líneas amarillas en el suelo y en su rostro. Una de esas líneas de sol se centró en la fotografía de Ava, y el color azul de su cabello brilló como una peluca de carnaval.

Acababa de cumplirse lo que ya presagiaba nada más abrir el cajón para coger aquella carpeta.

Entonces, se sentó en la silla (de ruedas incluidas) y se sacó el teléfono móvil del bolsillo para hacer una llamada.

Ava Cox aparecía en su mente con el pelo azul.

7

El sheriff de CastleLakeHill, el también conocido como «el Marshall» (por ser el de mayor rango en el cuerpo de policía) se llamaba Landon Miller y ya llevaba cinco años ejerciendo la ley. La comisaria, que se encontraba justo en el centro de la ciudad, tenía un trasiego incesante de agentes de policía, ayudantes y borrachos detenidos por alterar el orden público.

Aquella mañana de miércoles, como un día cualquiera, no era diferente.

Habían detenido al maltratador de unas prostitutas que trabajaban en la calle; sin bragas.

Kevin Smith (el ayudante de sheriff) fue quien despegó el auricular del teléfono, que comenzó a sonar entre el murmullo que llenaba el aire de la comisaria.

—Aquí comisaria, dígame. —La voz sonaba petulante, y en un principio Kevin se encontró con un silencio abismal en el auricular. Finalmente, escuchó la voz.

—Vamos, capullo. Quiero hablar con Landon.

Kevin reconoció la voz, y sus cejas se enarcaron. Delgado, y con un cabello oscuro azabache (repeinado con la raya a un lado); no tenía bigote, pero sí barba rala.

—Hola, Andrew, ¿qué tal está hoy? —Ahora la voz era más zalamera. Siempre se dirigía a Andrew con ese tono forzado, aunque en el fondo él no lo deseara hacer. Se retiró el auricular del teléfono de su oreja un instante para mirarlo despectivamente y pensó que sería una buena idea colgarle, aludiendo en una segunda llamada que todas las líneas estaban colapsadas esa mañana.

—Jodido —respondió Andrew cuando Kevin se hubo pegado el auricular al oído—. Y no trates de colgar el teléfono, porque eso es precisamente lo que deseas hacer.

Kevin enarcó aún más las cejas.

Recordó la gran bronca que le supuso equivocarse de persona en una detención, tras una redada en busca de estupefacientes. Landon, su jefe, estuvo a punto de destituirle. Así que no era de extrañar que ahora le tratara tan despóticamente.

—No. No trataba de colgar el teléfono, ni se me ocurriría hacer una cosa así —mintió Kevin, sintiendo un calor sofocante que le ascendía desde los pómulos hasta la frente. Kevin desconocía lo de los dotes psíquicos de Andrew, de modo que se quedó dubitativo e impresionado a la vez.

—¿Puedes pasarme con Landon? —insistió Andrew.

—Sí, si... claro. Ahora mismo le paso con él. Creo que está libre, en su despacho.

—¡Me da igual si está libre o no, o si está en su jodido despacho! —rezongó Andrew desde la penumbra de su propio despacho. Esa mañana, ya mediodía, estaba siendo muy ajetreada para él—. Tengo algo urgente que consultar.

Kevin pensó: ¿Y si es tan urgente, por qué no ha venido aquí? Sin embargo, pronto descubrió (justo antes de pulsar el botón «1» de la botonera del teléfono) que aquella pregunta que se había hecho a sí mismo, había sido un tanto absurda. Es más rápido una llamada telefónica: rectificó, y sus cejas se enarcaron de nuevo.

En la distancia, sumergido en el más absoluto silencio ―a excepción del jolgorio que se escuchaba de fondo a través del auricular―, el detective Andrew parecía estar en la más absoluta oscuridad; a pesar del lúgubre brillo de la bombilla (que se conservaba en el techo hacía más de una década). Ahora eran todas de led, pero él conservaba la de filamento. Todavía funcionaba. Y los rayos del sol, lánguidos, casi habían desaparecido ya.

Se escuchó toda una suerte de pitos y tonos, que parecían indicar que de un momento a otro se iba a corta la comunicación; o en el peor de los casos, parecía que estaban desmontando el teléfono. Al fin, una voz ronca sonó a través del auricular de Andrew.

—¿Sí?

—Si el capullo de tu ayudante te hubiera dicho que soy Andrew, no habrías contestado así, ¿verdad?

—¡Oh, vaya! Detective Andrew, ¿qué tal está? Hacía tiempo que no sabía nada de usted. —La voz ronca desvió el brillo del tono por una voz algo más aterciopelada. Los ojos del sheriff brillaron como chispas.

En el otro extremo de la comunicación pareció escucharse una carcajada, ahogada por los chasquidos de las nuevas tecnologías de la compañía BellaConnect (la compañía de teléfonos).

Landon era un tipo atlético, de ojos verdes y cabello rubio. A decir verdad, le sentaban bien las gafas de sol de la marca Vogue. Tenía la cara siempre bien afeitada, y apestaba a un perfume caro. Su frente solía brillar bajo el sol a partir de la entrada de primavera (por una pegajosa crema que se ponía todas las mañanas tras la ducha). Era un tipo duro y no tenía contemplaciones con ningún borracho. Admiraba a las prostitutas. Y tenía esposa y dos hijos, que vivían en una gran casa blanca con grandes ventanales y una puerta casi hermética.

Y por alguna razón, estaba fingiendo como lo había hecho Kevin.

—Vaya, te encuentro muy alegre esta mañana, ¿por qué será que no te estoy creyendo? —Andrew no es que se llevara mal con todo el mundo (con su mal humor o su forma peculiar de decir las cosas); solo mantenía las distancias.

—Sí, mi mujer está embarazada otra vez —mintió Landon, moviendo las cejas. Un palillo aplastado seguía moviéndose a lo largo de su boca, repasando la dentadura recién limpiada.

—¡Oh!, ¡mira qué bien!, la familia va aumentando. —Andrew dejó escapar una sonrisa en la distancia que parecía transformarse en un ligero silbido a través del teléfono. Sabía que estaba mintiendo, porque había recordado que el año anterior Landon le había dicho que se había hecho la vasectomía, que su mujer no estaba para cuidar de más bebés.

Landon no pudo más que dejar escapar una risilla de malvado.

—Bueno, sí. Eso está bien, ¿no?

Hubo un silencio ominoso que duró casi tres segundos.

Landon estaba a punto de colgar, cuando la voz grave de Andrew sonó de nuevo.

—Bueno, no te he llamado para ver si follas bien, ni nada de eso. Tengo otras muchas cosas en las que pensar. Como por ejemplo, el caso de las siete mujeres desaparecidas en el 2014, de las cuales solo encontramos sus prendas de vestir con las huellas de un lunático, que por cierto nunca creí que hubiera sido el asesino. ¿Me atrapas?

¿Qué había querido decir con esto último?

—Señor detective, ese caso ya se cerró. Caso cerrado. El asesino está pudriéndose en la jodida cárcel, y aunque nunca encontremos los cuerpos de aquellas pobres mujeres—había dicho pobres y no desgraciadas—, ya sabemos todos que las mató, y por eso está en el pasillo de la muerte...

—Ya no —le cortó Andrew.

Las cejas de Landon Miller se subieron casi a la altura de la frente mientras sus ojos se vieron obligados a abrirse de forma drástica.

—¿Lo han soltado?

—No.

—¿Entonces?

—Murió de madrugada. Padecía cáncer.

—Oh, eso no lo sabía. Lo siento.

—¿Por qué debe sentirlo? —Aquello parecía un interrogatorio (en el que los dos estaban frente a frente, pero separados por una mesa alargada de más de dos metros).

—Bueno, me ha pillado tan de sorpresa que he dicho lo primero que me ha venido a la mente. —El tipo duro que quería aparentar Landon no era tal, y muchas veces se comportaba peor que su ayudante. Mucho peor.

—El muy hijo de puta se ha ido sin abrir la boca más que para berrear como un cencerro. No ha dicho dónde abandonó a aquellas pobres desgraciadas. —Andrew sí se había referido a ellas como «Pobres desgraciadas».

—Si usted lo dice...

—¿Conoce más detalles del caso? —La voz de Andrew era ahora más grave y acentuaba cada palabra. Repantigado en su silla (mientras se calentaba la oreja con el teléfono), seguía observando aquellas fotografías bajo la luz mezquina de aquella bombilla con más años que el perro del vecino.

—Usted sabe más que yo ahora —respondió Landon, moviendo el culo de su silla. También era una de esas sillas con ruedas. Se balanceó, y las ruedas giraron sobre el suelo negruzco. Estaba sucio. Ahora hincó los codos en la mesa repleta de montones de carpetas y papeles desordenados. En el centro había una fotografía de su mujer y sus hijos: un chico y una chica.

Los tres estaban sonriendo todavía a la cámara fotográfica.

—Esta mañana me llamó el alcaide del Centro penitenciario en Warren, Colton, para darme la mala noticia.

—¿Mala?