Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

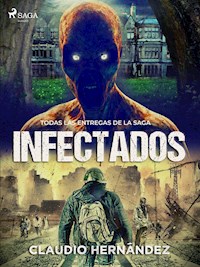

El cerebro esconde recovecos oscuros donde anidan monstruos y demonios. En esta demoledora novela, Claudio Hernández, uno de los más destacados autores de thrillers de España, nos adentra en los misterios de la mente humana a través de la historia de Tom, un chico con discapacidad y varios trastornos mentales. Una serie de vicisitudes llevarán a Tom al límite de estallar, y cuando eso suceda, se desatará una espiral de violencia que amenazará con acabar con todo y con todos a su alrededor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudio Hernandez

La historia de Tom

Saga

La historia de Tom

Copyright © 2017, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728330999

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Este libro se lo dedico a mi suegra Carmen, que por fortuna todavía sigue viva tras la pérdida, no anunciada, de mi suegro. Ellos han sido y serán mis padres para toda la vida; incluso después de la muerte: tan presente en todos nosotros.

Prólogo

El cerebro humano es el órgano más complejo que hay. Es capaz de adquirir varias personalidades al mismo tiempo, crear mutaciones en el cuerpo o decidir cuándo va a morir. Ningún psiquiatra ha conseguido controlar los diversos trastornos de personalidad, que existen en la actualidad, que dicen conocer. ¿Y qué pasa con los que no se conocen? La Fe y la Locura son solo dos cosas que pueden existir dentro del cerebro y manifestarse de forma obsesiva.

Esta es la historia de Tom. Alguien capaz de mostrar múltiples personalidades e identidades diferentes, añadidas a su ligero retraso mental.

Introducción

Carta escrita por Amelia a Tom Lee Rush; nunca recibida por este, por supuesto. Fechada el día 13 agosto de 1984 y encontrada inerte sobre su tumba. La carta decía así:

“Es una mañana espléndida y el sol luce como de costumbre desde hace dos meses. Me encanta el verano porque te permite ir vestida con una simple falda corta y un suéter escotado...pero no escribo para contarte esto. Ni para hablarte a ti, Tom, por dos razones:

Una, porque no sabes leer muy bien o rápido.

La otra, porque ya no estás entre nosotros.

En cierta manera, esta carta va dirigida a todos. A todos aquellos que tienen tu imagen vaga y oscura en sus mentes. A aquellos que giran la cabeza cuando pasan por delante de lo que fue tu dulce casita. A todos aquellos que señalan tu tumba con dedos temblorosos y sonríen al apartarse de ella. A todos ellos. Y a todos los que no estuvieron aquella noche.

En cierta manera, todos tienen parte de culpa.

Por ello escribo esta carta y la dejo sobre tu fosa, cavada temblorosamente por un viejo estúpido que no dejaba de escupir flemas cuando te enterraba. Yo estaba allí para ver ese acto asqueroso, ¿sabes? Estuve a tu lado siempre, a pesar de que en el último año no fui a visitarte. Ahora me arrepiento de ello. Pero la zorra de tu madre no me dejaba pasar del umbral de la puerta de tu casa.

Sin embargo, sabes que te escribía a través de la pantalla de tu ordenador. Recuerda: la pantalla en la que podías dibujar tus cosas...primero preciosas, pero que luego fueron degradándose hasta convertirse en cosas terroríficas. Debiste pasarlo muy mal últimamente; y yo, sin comprender nada de lo que te estaba sucediendo realmente.

También recuerdo las largas charlas por teléfono.

Road House es un pueblo pequeño y, como tal, cualquier cosa extraña que suceda corre como la pólvora, y mucho más si es una mala noticia. Tú has sido siempre noticia en grandes letras y todavía te llevan en boca un mes después de tu despedida.

Para aquel imbécil que coja esta carta le diré que...”

ↈ

“Parece que fue ayer cuando todo sucedió, pero lo cierto es que ha pasado un mes. Todavía tengo fresca su imagen en mi mente, a veces me parece que lo veo entre las sombras de la noche, en la oscuridad de mi habitación: moviéndose y acercándose a mí.

Tom Lee Rush no tenía amigos, y es cierto que apenas salía a la calle; de modo que no le conocían lo bastante bien como para juzgarle. Como lo están haciendo ahora. ¿Apenas salía a la calle? Bueno, tengo que decir que salía algunas noches, no sé para qué. Esa es la verdad y ellos volvían a él. O él los traía —no lo sé— pero eso ahora no importa.

Mi primo del alma sufría un ligero retraso mental, que por desgracia le trajo la jodida meningitis cuando apenas contaba un año. De no haber sido así, mi primo ahora estaría vivo y sería como nosotros. Un ligero retraso mental poco a poco lo llevó a la degradación, hasta la muerte. Una muerte —casi, diría yo— no merecida y demasiada prematura. Pero no fue el leve retraso mental lo que le llevó a la tumba, todo hay que aclararlo.

Tenía varios trastornos mentales, sí, he de admitirlo; y era capaz de mostrar múltiples personalidades e identidades, e incluso delirar como un genio; y no notabas su —digamos— ligero retraso mental. Lo de las identidades lo dijo su psiquiatra (no sé en qué consiste eso). Nunca noté nada. Y Tom tampoco me dijo nada al respecto. Quizá no lo sabía ni él mismo. Bueno, me contradigo. Sí que me decía cosas que recordaba y que le eran diferentes. Pero eran cosas vagas, recuerdos fugaces que bien podrían ser fruto de su imaginación. ¿O acaso Tom tenía razón y yo nunca lo creí realmente?

Pero tengo que decir que Tom Lee Rush no era malo. Solo era un retrasado mental que no había recibido el cariño de sus padres. Solo era alguien que por su condición no podía diferenciar lo bueno de lo malo. Pero eso es justificable. Luego estaba ese maldito trastorno de identidad. Otra vez lo he dicho...

Tom empeoró y se degradó rápidamente como una manzana podrida, a partir de que su jodida madre sufriera ataques de ansiedad, y sobre todo cuando...la engreída de Samantha se mudó a vivir en la casa de al lado de mi primo. Ella lo empeoró todo. Y vaya si lo hizo. Y también estaban ellos.

Pero ella era una estúpida provocadora.

Ahora ella está viva; y Tom, muerto. La muy zorra anda suelta y Tom está bajo tierra. Los otros, no sé donde están. No me creo nada del expediente de la policía. Aunque ahora que pienso: «qué importa eso ahora». Quizá yo sea como él en algunos momentos de mi vida. Quizá.

¿Pero sabes una cosa, amigo mío?

Todavía creo que Tom le hará pagar lo que hizo, aunque sea desde la tumba. Y ellos (bueno, de nuevo me refiero a ellos), en ese aspecto, supongo que hicieron lo debido y ya está.

No estoy loca.

Solo quería con locura a mi primo, y compartir con él su extraordinaria habilidad.

Y me niego a pensar que esté muerto.

Todavía tengo la esperanza de que algún día lo vea paseando solo por la calle, o con alguien, quién sabe.

Y me da igual lo que piense, amigo mío. Pero ya está bien de señalar a la tumba de Tom con una sonrisa histérica en los labios.

Además... ¿Qué morbo le ha empujado a coger esta carta?

Si es usted de la policía, quiero que sepan que son un atajo de inútiles. Siempre llegan cuando ya pasó todo. Ni los psiquiatras lo ayudaron. Trastornos mentales, múltiples personalidades. ¿Es eso malo? Quizá sí, pero eso ahora no importa.

Y una cosa más...

Anoche escuché el llanto de Tom suplicando perdón.

¡Ah! Y vuelve a dejar esta nota sobre su tumba, cabrón”.

Amelia; 13 de agosto de 1984.

El comienzo

Charlie

Su psiquiatra le había diagnosticado varios trastornos de personalidad, entre ellas la de adoptar personalidades múltiples, así como diversas identidades. Esta última era una enfermedad que creaba divisiones mentales en personas que sufren el trastorno de identidad disociativa. También sufría un ligero retraso mental producido por una enfermedad mortal. Su madre decía que estaba poseído por el mismísimo demonio y rezaba horas delante de un gran Cristo, que siempre miraba hacia el suelo y encima tenía los ojos cerrados, afligido por el dolor: postura que adoptó cuando fue tallado en madera. Y Tom Lee Rush, mientras tanto, se tomaba un cubo de pastillas de todos los colores cada día (sobre todo Sedum) y cobraba una pequeña pensión del estado por su incapacidad permanente, pero él seguía transformándose y viéndolos.

La casa de al lado, frecuentada por varios vecinos nuevos que siempre desaparecían, estaba vacía la mayor parte del tiempo. Ahora era el momento de recibir otra visita y Tom la esperaba con ansia mientras su nariz, pegada al cristal de su ventana, goteaba mocos que se deslizaban por el cristal, formando pequeños ríos opacos. Sus grandes manos estaban apoyadas, con las palmas abiertas, sobre el marco de la ventana, y sus ojos apenas se vislumbraban desde fuera, por la gran cantidad de suciedad que ostentaba el cristal.

Y él los seguía viendo a través de la ventana. Docenas de brazos entraban por el hueco de la misma cuando el viento la abría de un golpe. Brazos de color purpúreo con pingajos de piel aun más oscura, que se caían al suelo de su habitación. Manos que manoteaban el vacío mientras él las observaba con una de sus múltiples personalidades: la de un crío muerto de miedo frente a un perro rabioso al que le sale la espuma por ambos costados de la boca abierta. Y después cambiaba de parecer. Sencillamente se convertía en un loco que pretendía suicidarse volando la casa con dinamita en una mano y una botella de whisky en la otra, junto a su madre. Y así una y otra vez. Siempre el mismo ciclo. Y ellos venían y desaparecían; y después estaban ahí.

Tom Lee Rush estaba enfermo.

1

“Tom Lee Rush es un retrasado mental y come mierda...”

Una inscripción tallada a mano en uno de los bancos de madera del parque, enfrente de su casa, rezaba eso y otras cosas peores.

—A...antes del cien...ciento uno, e...está el no...noventa y cinco! —susurraba por lo bajo Tom Lee Rush con la nariz aplastada contra el cristal de la ventana de su habitación que daba a la calle soleada. Un moco pendía de uno de los orificios de su enorme nariz. Ambas manos estaban apoyadas contra el cristal y unos dedos embadurnados dibujaron extrañas formas pegajosas en el cristal.

Fuera, el sol era espléndido, y unos niños de no más de diez años con sus respectivas mamás se columpiaban en el parque que Tom no pisaría nunca, al menos de día. Si lo hacía era de noche, cuando no había nadie y, por supuesto, cuando se escapaba mientras mamá dormía presa de la borrachera. Y el parque estuvo vacío cuando sucedió todo.

Y también hacía otras cosas cuando salía.

...Tom lograba escaparse alguna que otra noche para ir en busca de algún gato, para luego clavarlo en la puerta de un vecino. Eso era lo peor que podía hacer, hasta el momento, en una de sus personalidades adoptadas: una identidad de un niño de trece años. Después volvía a ser Tom, de dieciocho años.

Los niños se columpiaban con grandes sonrisas dibujadas en sus caras y una de las madres señalaba hacia la casa de Tom. Después, se volvía y dejaba entrever una sonrisa de oreja a oreja a su amiga.

Tom Lee Rush era un retrasado mental, por lo que su condición no deseada le impedía realizar ciertas cosas; o quizá no. Pero eso no le convertía en un ser malo y nefasto; o quizá sí. Simplemente lo convertía en alguien que no había podido desarrollar su capacidad intelectual con normalidad, como los demás. Hasta que se transformaba. Hasta que adoptaba una nueva identidad. Una de ellas lo convertía en un ser frío, inteligente y psicópata.

Su psiquiatra le había diagnosticado varios trastornos de personalidad y un ligero retraso mental que no venía de serie, pero advirtió que a veces cambiaba de identidad. ¿O acaso cuando Tom habló sin tartamudear a los quince años, en una fría mañana de invierno, era producto de la imaginación del psiquiatra? A Tom le costaba hablar correctamente. Esta era otra secuela que arrastraba desde que sucedió todo. Hasta que cambiaba de personalidad o, mejor dicho, de identidad.

Cuando apenas contaba un año de edad, Tom sufrió una meningitis que lo dejó así (bueno, en parte). Eso le añadió un ligero retraso mental a su compleja personalidad, que trajo consigo cuando nació. En Road House existía una clínica de pequeñas cirugías, pero para cosas mayores debías desplazarte hacia Portland si querías acertar, aunque para cuando Tom fue ingresado en el hospital de Portland, ya era demasiado tarde. Se paseó por los largos pasillos del hospital ya en coma. Y gracias a Dios que despertó una semana después, pero ya no sería el mismo. Ya había adoptado nuevas identidades. ¿O eso se activó a causa de la meningitis? Probablemente no, solo la edad lo activaba.

Tras una larga recuperación, Tom regresó a casa con mamá y papá. Un año después, papá dejaba este jodido mundo víctima de un cáncer. De modo que Tom ni se enteró, ajeno a la muerte, y fue ahí cuando mamá empezó a darse cuenta de que necesitaba beber. Los siguientes años fueron un calvario. Subsistían de la paga que le había dejado su marido y de lo poco que podía ganar limpiando en algunas casas y en el colegio. Pero últimamente se había tirado de lleno a la bebida y se había convertido en una autentica alcohólica y ya era objeto de miradas frías y desvirtuadas. Se refugiaba en el alcohol y en la Fe en Cristo.

Los tiempos de gloria se habían acabado y Tom no progresaba, o al menos no lo demostraba; al menos delante de mamá y, últimamente, tampoco de su psiquiatra.

Tom Lee Rush era ahora un hombre de dieciocho años, bien desarrollado, que hasta el momento no había tenido un orgasmo. Quizá un poco obeso para su edad, en realidad demasiado obeso. ¿Acaso existía una edad para marcar la obesidad? Cuando se subía a la báscula del cuarto de baño —que lo hacía muy a menudo, sin saber en qué consistía aquella aguja moviéndose desaforadamente tras un diminuto cristal—, la aguja marcaba 120 Kilos. Tom mostraba una sonrisa y se bajaba de la báscula, no sin volver a subirse en ella para ver cómo la aguja se volvía loca allá abajo.

Unos ojos oscuros se escondían tras los cristales gruesos de sus gafas, con entusiasmo premeditado y horror mezclados. Unas gafas gruesas de montura de hueso, que estaban reparadas por una de las varillas con un viejo esparadrapo. Últimamente la visión también había empeorado bastante y se lo habían detectado a la tardía edad de once años, porque mamá observó que tropezaba muy a menudo con las cosas. Tenía el pelo liso y peinado pulcramente hacia atrás, aplastado por una densa capa de gomina que brillaba sobre su pelo pelirrojo, como un manojo de maíz tostado. Sus mejillas sonrosadas y cubiertas de acné se enrojecían fácilmente cuando trataba de reírse, y sus rechonchos nudillos se convertían en grandes manchas blancas cuando cerraba el puño. Era lento y torpe, pero agradable. Se pasaba la mayor parte del tiempo sedado gracias a unas pastillas denominadas Sedum. Lo que lo convertía en un ser apacible; sin embargo, de vez en cuando estallaba en un ataque de nervios. Como le venía sucediendo últimamente a mamá también.

Mamá era alta y delgada, terriblemente huesuda. Se llamaba Stella. En tiempos inmemorables, habría sido una mujer dulce, sonrosada y de esbelta figura. Ahora era una alcohólica esmirriada de grandes nudillos venosos y una mata de pelo gris desmarañado sobre su cabeza. Su mirada fría y encolerizada mostraba los efectos del alcohol y las pastillas sedantes. Vestía un largo y oscuro vestido, (lo que le hacía parecerse a una hurraca) que empezaba a romperse por el tiempo. Y para cuando eso sucediera, ni lo cosería ni se lo quitaría para lavárselo. De modo que era una perfecta guarra. Unas zapatillas grises enfundaban sus hinchados pies y, trepando pierna arriba, podías ver una maraña de venas ennegrecidas presagiando lo peor.

A Tom tampoco le cambiaban la ropa. Una muda en verano y otra en invierno. Cuando se quitaba una muda la guardaba en un destartalado armario de madera, en el cual Tom solía ver al bubo a medianoche y se despertaba gritando en un charco de sudor. Ahora era verano y Road House estaba de enhorabuena. Era un pueblo sentado al lado del mar y el faro brillaba en la noche como una luciérnaga inquietantemente extraña. Pronto vendrían los turistas y los que se pasaban el resto del año trabajando en la ciudad.

Entonces Tom estaría más encerrado que nunca, enfundado en una camiseta con un gran dibujo de Tom y Jerry y unos pantalones cortos de color verde tirando a oscuro, por la mierda acumulada en las últimas temporadas. Todavía le venían grandes, porque mamá ya había pensado no comprarle ni uno más en los próximos cinco años.

En definitiva, esta era la caótica familia de los Rush.

Y todo el mundo sabía que en el numero 3 de la calle Culver Street, vivían la vieja hurraca y el retrasado mental.

Justo al lado de esta había un letrero de "Se alquila", clavado como una estaca en el pecho de un vampiro y, tras ella, un jardín descuidado y una hermosa casa recién pintada de blanco y el techo negro.

Nadie que fuera del pueblo alquilaría esa casa; sin embargo, no todo el mundo conoce a sus vecinos: los del número 3.

—Des..después del no...noventa y cin..cinco, está el o...ochenta —Y Tom, estallando en carcajadas, se tiraba un pedo.

2

Contaba del revés. Siempre lo hacía; y siempre tartamudeando. Era alto, medía más de un metro ochenta, y estaba fornido, a pesar de la morbidez. Pero había excepciones; sí que las había. Cuando cambiaba de identidad, contaba del cero hasta el cien, sin tartamudear una sola vez, y sus ojos lanzaban un espantoso odio con sus grandes globos oculares: tan blancos como la leche y, al mismo tiempo, tan apagados… Con un grado de locura dentro de él. Y ya no era Tom, sino Jack, y odiaba a los hombres. Odiaba a sus vecinos. Y hacía cosas terribles.

3

Ahora Tom se trasformaba en Danny, un niño de ocho años, débil y miedica, pura inocencia. Su jodido e incontrolable trastorno de personalidad y de identidad.

—¡Vete! ¡Vete de a...aquí! ¡Vete de a...aquí! —Tom estaba agazapado, histérico detrás de las sábanas, en la penumbra de la habitación, con los ojos desencajados—. ¡Vete de a...aquí! ¡Bubo!.

En el otro extremo de la casa, una tenue luz iluminó débilmente el pasillo que separaba la habitación de Tom y la de mamá. Su madre había puesto los pies en el suelo, en un acto de excitación, con unos ojos entornados y chispeantes, que pronto verían a Tom lloriqueando detrás de un manojo de sábanas. Se tiraría a sus pelos como un gato y le obligaría a tomar un Sedum sin agua.

Cuando su madre entró, con los pelos apuntando hacia todas partes, vio cómo un rechoncho dedo apuntaba hacia el armario.

—¡El el bu...bo mama!

—¡Serás idiota! ¡Cuántas veces te he dicho que en el armario no hay nada, imbécil! —ladró la madre, histérica, mientras se lanzaba hacia él con las manos extendidas y los dedos muy abiertos, con la esperanza de agarrarlo de los pelos en la penumbra de la habitación.

—Mama S..Stella —balbuceó Tom, antes de recibir el primer arañazo de una uña rota.

—¡Te he dicho millones de veces que no me llames mamá Stella, cabrón! ¡¡¡Soy tu mamaaaá!!! —Su madre le asió por los pelos y tiró de ellos con todas sus fuerzas, hasta que le arrancó un mechón pelirrojo, en un acto de ira. Probablemente, no se esperaba que el mechón cediera bajo su mano, ya que se cayó de espaldas, sorprendida. El golpe fue hueco, y un lacerante dolor le trepó espalda arriba.

—¡Mamá!

—¡Cállate, imbécil! —voceó su madre desde el suelo mientras se reincorporaba, con el mechón ondeante todavía entre los dedos.

—Me me due..ele mucho.

Su madre se puso en pie, blasfemando, y arrastró los pies hasta el otro extremo de la habitación para encender la luz, no sin antes tropezar con un zapato de Tom.

—¡Maldita sea!

Cuando la luz se desbordó en la desordenada habitación, Tom tenía las manos apoyadas sobre su cabeza, y la cara congestionada, en un acto repentino de dolor. Sorprendentemente, todavía llevaba las gafas puestas.

—Due...ele mucho.

—Si no te callas, cabronazo, conseguirás que me cabree más y, entonces, te lamentarás de ello. ¿Te crees que me asustas con ese cuerpo? Eres lento y torpe. El pueblo entero sabe que eres un retrasado mental y que no vales para nada. Eres igual que tu padre. ¡Una mierda! —Su madre le había soltado la letanía, con la vaga esperanza de que Tom le comprendiera, pero Tom parecía perplejo, con unos ojos sorprendidos y ligeramente dilatados, de rodillas sobre la cama, lo que confirmaba su tesis—: Sabía que no te enterarías de nada. Eres un inútil.

—Due...ele...

—¡¡¡¿Quieres callarte?!!! —le atajó su madre, con las venas del cuello hinchadas dándole un aspecto aterrador.

—¡El bubo, mamá! Eta ahí —Tom le señaló de nuevo hacia el armario, con un dedo rechoncho.

Su madre se volvió de espaldas a él, repentinamente, ignorándole por completo; con un severo rictus de cinismo dibujado en sus labios.

—¡Ahora te daré yo bubo, idiota! —balbuceó mientras se arrastraba por el pasillo lentamente—. Ahora te daré yo.

—¡¡¡Mamaaaá!!! —gritó Tom, desde la habitación incoherente, pero su madre ya había bajado las escaleras y ahora estaba hurgando en el cajón de los medicamentos.

Una eternidad después, su madre traspasó de nuevo el umbral de la puerta, con una píldora azul en la mano. Se acercó a Tom y lo agarró de los pelos con la otra mano, tirando de ellos con fuerza; al tiempo que toda su cara se encogía en una malévola expresión.

—¡Toma cabrón, trágate esto! —Casi de un golpe introdujo la píldora en la boca de Tom, que permanecía complacido y, a la vez, extrañado.

Tom cerró la boca y, de forma violenta, se golpeó la cabeza con la cabecera de la cama cuando trató de echarse para atrás, en un acto autónomo. El golpe fue estruendoso y su madre dejó escapar una cínica risilla entre sus labios secos y agrietados.

—Eso está bien, a ver si te matas de una vez. ¡Pero trágate esa maldita píldora!

Tom se llevó la mano a la cabeza por segunda vez, y su rostro se encogió en un gesto de dolor. Un momento después, la nuez de Adán subía y bajaba, lentamente, en las profundidades de su cuello sudoroso.

—Muy bien, cabrón —balbuceó la madre, con una expresión terrorífica en sus ojos.

—El bubo. Bubo, mamá —Tom señaló de nuevo hacia el armario, tembloroso, mientras sudaba copiosamente.

Su madre tiró de nuevo con fuerza de su cabello con los nudillos de su puño mortalmente pálidos, que mostraban unos huesos deformes y descabellados.

—¡¡¡Idiotaaa!!! Allí no hay nada, maldito seas, y deja ya de joderme esta noche —Tiró con todas sus fuerzas del cabello de Tom, hasta el punto de balancearlo con todo su peso. Retiró la mano con unos cuantos pelos de más, enganchados entre los dedos; y, con la mano abierta, le propinó un tortazo que explotó hueco en la noche.

Pero Tom seguía señalando hacia el armario mientras una lágrima se escapaba de su ojo derecho tímidamente, rodando después, con triste lentitud, sobre su mejilla invadida por el acné juvenil.

—Mamá el bubo —Su dedo índice se alzó de nuevo y, con una voz más fina pero con un volumen alto, añadió—: ¡Soy Danny, mamá!

Pero mamá bajaba de nuevo las escaleras, ignorándole por completo. Encendió la luz de la cocina y rebuscó en un armario su más preciado valor: una botella de Bourbon. Se sirvió una copa y respiró hondamente con los ojos brillantes.

—Esto por mí —jadeó sola, y sorbió un trago de Bourbon, que ardió momentáneamente gaznate abajo: algo que la complacía enormemente.

Quince minutos después, Tom había dejado de joderle, de forma literal, la noche. Y yacía dormido complaciente, apiñado a un manojo de sábanas, enroscado como un feto. No sin dejar de apuntar con el dedo hacia el armario, de forma inconsciente.

Su madre se acostó media hora después, presa de una borrachera. Se olvidó de apagar la luz de la cocina y de cerrar la botella de Bourbon, y subió las escaleras dando traspiés.

...a ver si te rompes el cuello vieja zorra.

Las escaleras no eran excesivamente largas y estaban hechas de madera de nogal. Buen material. Pero la jodida vieja no las había barnizado en los últimos años, por lo que presentaban un aspecto descuidado y envejecido, más de la cuenta. Además, había una gran mancha de lejía, que sería leyenda por los años. Un año atrás, Stella había decidido fregar las escaleras. ¡Oh Dios, qué milagro! Y tenía la botella de lejía sobre uno de los escalones.

En aquella época tenían un gato. Esmirriado y hambriento. Pero al fin y al cabo, era un gato. Stella había ido en busca de una copa de Bourbon. Y cuando regresó, vio con enojo cómo la botella de lejía se derramaba por los escalones; y el felino, al lado de ella, la miraba con sus ojillos brillantes de mirada plana.

Y una mañana el gato apareció clavado en una de las puertas de la casa con un enorme cuchillo, atravesándolo como a un pincho moruno. El animal se desangró, con los ojos muy abiertos y vidriosos; y aquella expresión se quedó grabada en la mente de Tom, de tal forma que el muchacho repetía la hazaña una y otra vez cuando un gato caía presa de sus garras. Entonces, Tom se convirtió en Charlie: un adolescente de trece años con ideas aterradoras y malvadas. Otra de sus personalidades o identidades.

Pero sea cual fuere el recuerdo, Stella ni se acordaba de la mancha ni del jodido gato. Subió las escaleras como pudo, ayudándose del pasamanos; y cuando llegó al pasillo, su cuerpo enclenque se desplomó al suelo, golpeándose levemente la cabeza. Nada atroz. Nada que la mandara al otro barrio para siempre. Ni siquiera se abrió una maldita brecha de tres dedos de largo. No se golpeó con nada. Salvo con el jodido suelo, que estaba enmoquetado hasta las mismísimas puertas, roídas por las polillas, de las respectivas habitaciones. Una enfrente de la otra, como si se miraran continuamente con odio. Y había una tercera puerta en la parte central del pasillo: una puerta que daba a una habitación llena de herrumbre y malos recuerdos de su marido. Trapos, polvo y telarañas anidadas por enormes bichos (casi como un puño de grandes cuando extendían sus largas patas negras y curvadas). E incluso había una botella de Whisky vacía y polvorienta, la cual había perdido la etiqueta con el paso del tiempo. Y por supuesto, la puerta estaba cerrada con llave.

Stella permaneció allí tumbada en el suelo, durante largo rato; hasta que al fin el sueño se apoderó de ella, arrastrándola a interminables pesadillas y malos recuerdos.

Fuera, la noche devoraba todo con ansiedad, y la luna se escondió, a lo largo del firmamento, tras unas nubes irregulares y enormes.

Mientras en el Estado de Maine reinaba la oscuridad, en alguna parte del mundo el sol debía brillar en todo su esplendor.

4

Los trastornos psiquiátricos contemplan una serie de excentricidades en el comportamiento humano. Tom las tenía todas. Un esquizotípico rechaza frontalmente cualquier relación social; un bipolar cambia de estado de ánimo de la felicidad a la tristeza, tan fácil y repetidamente como el baile de un columpio; y un esquizoide tiene tendencias violentas. Pero Tom además habría adoptado distintas personalidades o identidades. Su psiquiatra le había diagnosticado, incluso, un trastorno de identidad disociativa: que dividía el cerebro en múltiples partes mentales. Estas personas, que tenían el poder de adoptar dos o más personalidades o de identidad de modo alternante —capaz de controlar el comportamiento del individuo en función de la identidad que se mostraba—, era raro que añadieran a su problema los trastornos de personalidad. Pero había una probabilidad de sufrirlas todas, y esta la tenía Tom. Jack era un malvado psicópata, cruelmente inteligente; Danny era un niño debilucho de ocho años, muy asustadizo; y Charlie era un adolescente con ideas temerarias y actos gamberros.

Tom las tenía todas.

Incluso de distinta condición sexual.

A veces era Sue.

Y otras era un homosexual llamado William.

Pero al fin y al cabo, Tom sufría un ligero retraso mental.

5

Al día siguiente, los de la mudanza estaban allí.

Era lunes, y el reloj marcaba las nueve y media con sus diminutas manecillas de plástico.

Stella, por supuesto, solo recordaba vagamente lo que había sucedido anoche. «Más de lo mismo», pensó irónicamente. Tom seguía con la nariz aplastada contra el cristal de su ventana y sacándose mocos de la nariz con el dedo índice —que apenas si tenía un ápice de uña ya que se lo mordisqueaba continuamente—.

Y por supuesto, Tom no recordaba nada de lo de anoche.

Sin embargo, tenía la seguridad de que en el armario seguía habiendo algo, aunque ahora por la mañana lo ignorara por completo.

El día era radiante y el sol caía con fuerza. La noche, una vez más, había devorado la presencia de las nubes en un cielo claro y alegre.

Stella salió a la calle con una escoba en la mano, con la intención de hacer algo. Pero eso era algo equivoco, ya que lo que realmente iba a hacer era oler, jactarse de los nuevos vecinos de al lado.

Un Ford azul, bastante nuevo y reluciente, se detuvo en un chirrido de ruedas; y un hombre alto, de abultada barriga, salió precipitado del coche para indicarles a los hombres de la mudanza que trataran con cuidado lo que tenían entre manos, puesto que estaban descargando ya los muebles.

Louis era un programador informático que, de alguna manera, había conocido anticipada su jubilación a la temprana edad de 45 años. Le faltaban todos los dedos de la mano derecha. Una mañana fatídica estaba discutiendo una mala jugada de los Lake Siders con un compañero de trabajo, cuando introdujo la mano accidentalmente en la trituradora de papeles mientras sonreía a su compañero. Un instante después, todo era dolor; y un reguero de sangre escandaloso, salpicándole los zapatos. Visto esto, perdió el conocimiento y se desmayó.

Sin embargo, después de la operación, larga y lenta, a Louis no le había sentado nada mal la jubilación anticipada por accidente. 1000 dólares al mes no estaban nada mal. Un año después del incidente, había engordado doce kilos y vio crecer su apepinada barriga llena de gases. Y su mano era ahora un muñón.

Tras él, se bajaron del coche su esposa Eillen, su hija Samantha —una adolescente exquisita, de curvas escandalosas, con una mata de pelo negro azabache ondeando en el viento— y, tras esta, el benjamín, Tony Crandall, un hombrecito de tan solo cinco años de edad y nariz respingona.

Stella los estaba observando, impávida, con la escoba en la mano, con el ceño fruncido, cuando Eillen se percató de ello.

—¡Buenos días, señora! Somos los nuevos vecinos.

Stella esbozó una sonrisa cínica y se dispuso a barrer torpemente sobre la hierba (en realidad, sobre la tierra removida).