Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

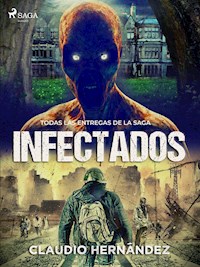

La exitosa saga Infectados, de Claudio Hernandez, llega por fin a los lectores en un formato total que abarca todas sus entregas. Desde los inicios en los albores de la Guerra Civil hasta el estallido de la infección de zombis que asola el mundo entero, pasando por las mil y una vicisitudes que tienen que atravesar sus protagonistas para escapar de Águilas, en Murcia, una ciudad asediada por los ejércitos de muertos. Acción, drama, aventura, dolor y mucha, mucha sangre esperan a quienes se adentren en esta imprescindible saga de no-muertos a la altura de los mejores episodios de Walking Dead.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudio Hernandez

Infectados

La ciudad del Zol

Hins A-Akila

Saga

Infectados

Copyright © 2016, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728331033

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Esta obra de ficción está dedicada a mi suegro, a mi suegra, a mi esposa y a sus trece hermanos, que existen de verdad. Ángel, mi suegro, nos cuida desde arriba. Ojalá se pudiera vencer a la muerte. Los personajes son reales, son familia, vecinos y amigos. La ciudad está descrita tal como es, con todas sus calles correctamente citadas. La historia del Castillo es cierta desde el principio, construido en el siglo XI por el reinado del Al-Ándalus.

Hins A-Akila existió de verdad y me inspiró esta obra de ficción a partir de los acontecimientos del siglo XI.

El principio de la historia es en realidad el final de la misma, déjate llevar por el terror y el misterio.

Preludio Primera parte

En un principio, fueron miembros amputados de los difuntos del cementerio los que dieron una primera pista, cuando empezaron a moverse. Después, el padre Martín fue pillado in fraganti levantando de su ataúd a un difunto que cobraba vida, y la infección se desató como una descarga de corriente eléctrica en buena parte de la ciudad de Águilas. Toda una vorágine de zombis ocupan varias calles céntricas mientras un grupo de turistas, encabezados por dos cuñados que se odian, quedan atrapados en el castillo, el cual esconde un secreto.

Sebastián, la carta

El hombre centenario ocupó el taburete frente a la mesa de madera, donde bien podría haber habido doce hombres más, con sus manos sobre la misma, y la mirada perdida, bajo la mezquina luz de las antorchas. Pero no, ahora estaba solo él. Sebastián, un hombre que había vivido dos pandemias o, lo que es lo mismo, dos experiencias con los muertos vivientes. La primera vez fue dos meses antes de acabar la Guerra Civil Española, cuando aquellas malditas bombas dejaron escapar un gas con un olor parecido a lejía, pero que levantaba a los muertos. Sus ojos fueron testigos de ello. Los que habían caído del cielo, según el pequeño Ángel, un niño de tan solo tres años de edad y espantosa recepción, caminaban después con sus propias piernas. Si no las tenían, se arrastraban de lado con el corazón en parada cardíaca y sin respiración alguna. Ahora, con la ciudad de Águilas en cuarentena y las balas silbando fuera del refugio desde varios frentes, donde precisamente estaba él, se estaba viviendo la infección más aterradora y cruel que había conocido, incluso después de conocer el contenido del libro del rey árabe Hins A-Akila, el cual afirmaba haber levantado a su ejército tras ser vencido por los berberiscos. Los ojos cansados de Sebastián miraron el folio amarillento vacío ya que, después de todo, tenía que dejar escrito qué fue lo que pasó en la ciudad de Águilas aunque, en cierto modo, le preocupaba más lo que vendría después.

Su temblorosa mano huesuda se movió sobre la arrugada madera de la mesa del refugio del castillo y sus dedos encontraron la pluma. Con gran pasividad, la alzó y, después de contemplarla bajo la luz rojiza de las antorchas que brillaban a sus espaldas, introdujo la punta de esta dentro de un bote de tinta. Su cuerpo encorvado mostraba unos bultos, eran sus vértebras que crujían cada vez que su barba blanca rozaba el amarillento folio. No se quejaba, tan solo rompía a toser cada vez que hablaba y se fatigaba con demasiada frecuencia. La punta de la pluma se posó sobre el papel y sus dedos hicieron presión para poder empezar a escribir. Y, mientras las llamas de las antorchas dibujaban caprichosas formas en la pared y el techo del refugio, Sebastián empezó a escribir:

Mis ojos han leído mucho sobre los caminantes, zombis, infectados o muertos vivientes. Y, por desgracia, los ha visto desde bien temprana edad. Esta es la segunda ocasión que sucede y el que ahora es el padre Martín, el que ha liado todo esto, era un joven extrovertido en la Guerra Civil Española, cuando sus ojos lo vieron todo. Pero, afortunadamente, no sabe mucho del rey Hins A-Akila, y seguro que no posee el segundo libro, que da la inmortalidad. Recuerdo cuando Águilas, después de llamarse Urci, poseía un gran cementerio donde hoy día han construido viviendas sobre las tumbas. Los restos de aquellos muertos, que lloraban por las noches desde debajo tierra, claman ahora su momento de gloria. Y más cuando los muertos de los dos nuevos cementerios volvieron a andar. A pesar de que eran ahora solo huesos, reclamaban su derecho a vivir. ¿Es esto vida?

Primera parte La ciudad del Zol

Varios helicópteros de la Guardia Civil sobrevolaban Águilas, ya que se encontraba en cuarentena. Abajo, esperaba una horda de zombis que deambulaba por todas partes en busca de carne humana. Existían varios focos de supervivientes, debido a que estaban hacinados en varios puntos estratégicos y difíciles de alcanzar, como el Castillo de San Juan de las Águilas. Allí se encontraban una veintena de supervivientes. Los zombis seguían avanzando y dando dentelladas a quienes lograban alcanzar. Los veían caminar, arrastrando los pies, pero lo hacían y eso, sencillamente, te sumía en un mar de dudas. ¿Dispararías contra cualquier cosa en un país democrático como es España?

La Guardia Civil y la Policía Local de Lorca y Murcia habían cerrado los accesos a la ciudad por carretera, desde Lorca pasando por la carretera de Andalucía y la de Calabardina. La Policía Local de Águilas, simplemente, no existía a estas alturas, todos se habían convertido en zombies. Muchos civiles caían en sus garras presos de la confianza y la ignorancia. Había zombis por todas partes: uno con la cabeza abierta y mostrando la masa cefalea, otro con un tronco clavado en el pecho, un tercero arrastrándose por el suelo, porque sus piernas se habían descompuesto demasiado ya. Toda una escena dantesca que se podía ver desde el aire. Y los zombis, guiados por el ruido aunque ciegos, miraban hacia arriba furibundos.

I

Javier y Álvaro seguían manteniendo las distancias entre ellos. Eran cuñados y solo había que ver sus cruces de miradas para darse cuenta de ello. Pero ahora no era momento para riñas ya que, bajo la muralla del castillo, una horda de infectados esperaba con ansia comer un pedazo de carne. Sus bocas estaban abiertas, apuntando hacia el cielo, babeantes y emitiendo guturales ruidos por la noche y por el día, mientras se paseaban de un extremo a otro arrastrando los pies o, sencillamente, arrastrándose por el suelo, porque estos ya se habían descompuesto. Uno de los últimos bastiones era el Castillo de San Juan de las Águilas. Otros refugios en activo como la Torre de COPE, Los Collados o, el más lejano, los Mayorales, seguían estando fuertes y seguros. Eran lugares tan dispersos y seguros que permitían a un pequeño grupo de reducidos miembros sobrevivir ante los zombis, que esperaban impasibles bajo la única muralla del Castillo de San Juan de las Águilas. El otro lado de la muralla daba al mar, profundo y lejano. El Castillo era el más castigado y tenso, por estar más cerca del centro de la ciudad, del ayuntamiento y de la iglesia de donde había empezado todo.

El Castillo de San Juan se alza sobre un cerro a ochenta y cinco metros sobre el nivel del mar, desde donde domina la localidad de Águilas, provincia de Murcia. Recién restaurado, posee electricidad y un ascensor de cristal y metal para permitir subir a los visitantes de forma cómoda, así como un nuevo mirador.

Según cuenta la historia, este castillo es un conjunto castrense del siglo XVIII, construido sobre la base de dos torres independientes, que datan de los siglos XV y XVI. Ambos llamados la batería de San Pedro y el fuerte de San Juan, unidos por un largo pasillo al aire libre y reforzado por paredes a ambos lados del mismo. La torre principal fue construida sobre un diseño árabe llamado Hisn A-Akila, donde puede apreciarse la forma redondeada del diseño final. El Fuerte de San Juan consta de dos plantas: el sótano en torno al depósito de agua, y la planta de acceso alrededor del patio. Hoy día se accede al Fuerte a través de una entrada, una puerta y el ascensor que da directamente al patio. Sin embargo, era realmente seguro a pesar de los esfuerzos de la restauración de hacerlo más accesible. Con todo esto y los víveres, se podía mantener la supervivencia mas allá de la vida prolongada de los infectados, cuya duración iba desde las ocho horas hasta varios días, según el estado de putrefacción de sus cuerpos. Pero llegaban en masa y olían la carne humana hacinada en el castillo. Por fortuna, la veintena de supervivientes que allí vivían, velaban por su seguridad las veinticuatro horas, en turnos de dos personas. La idea era contactar con los otros refugios, como la torre de COPE, los Collados o los Mayorales, con el fin de conocer si habían más supervivientes y hacerse más fuertes hasta que la era zombie pasase como una sombra en mitad de una noche de luna llena.

Javier estaba, rifle en mano, apuntalado en la pared de la torre más baja (San Pedro); Álvaro hacía lo mismo, pero en la torre de San Juan, con un cigarro de liar entre sus labios. Era de noche y tocaba guardia mientras el resto dormía plácidamente. Mañana seria un nuevo día, pensaba Javier, con la mirada fija en la horda de zombies que se encontraba unos metros más abajo, y que intentaba trepar inútilmente. Era un atardecer de viento, con un fondo de color rojo rodeando las nubes en el cielo, vaticinando que al día siguiente habría más viento todavía. Pero eso no era un problema.

II

Todo comenzó con una mano encontrada en las vías del tren, seccionada de mala gana, por el estado avanzado de putrefacción posiblemente, arrancada a jirones de un fuerte tirón. En algún momento pareció mover un dedo. El policía, que había madrugado bastante ese día, no dio crédito ni veracidad a lo que vio, por lo que lo sucedido pasó rápidamente a un segundo plano. Esto ocurrió semanas atrás.

Cada dos o tres días aparecían miembros de cadáveres en las proximidades del cementerio y en las vías del tren, y casi siempre daban la sensación de que todavía estaban vivos. Los miembros amputados o arrancados de forma desmarañada, pertenecían a los recientes difuntos de la ciudad. Era fácil identificar las partes encontradas, más que nada porque estaban muy cerca del cementerio viejo y del nuevo. La Policía Local sopesaba la idea de un grupo de desalmados jugando a un juego muy macabro. El fin seria hacer daño o, sencillamente, el atrevimiento de unos cuantos jóvenes. Solo eso. Pero se estaban equivocando.

Juan fue quien encontró la mano en las vías del tren. Fue el primer miembro amputado encontrado de una larga serie de ellos.

Juan había salido a sacar de paseo a su perrito Clidford, un Yorkshire, para que este hiciera sus necesidades en un terreno que bordeaba la vía del tren a trescientos metros del cementerio viejo. Cuando el animal se encontró con tal sorpresa, la cogió entre sus afilados dientes y se la llevó a su dueño. Juan, al agacharse y percatarse de lo que se trataba en realidad, dio un paso hacia atrás, trastabilló con la vía del tren y cayó al suelo. El impacto del espectáculo de su perrito de diminutas proporciones con una mano desmembrada en la boca, le causó un susto enorme que acabó en una quemazón en el centro del pecho y el estómago. La asfixia producida por el susto vino después, pero Juan supo coger fuerza y reincorporase para llamar a la policía y dar la noticia.

—¿Vio usted a alguien por aquí cerca cuando encontró la mano? —le interrogó el policía.

—No, qué va, me lo trajo el perro en la boca. Del susto que me di me caí y no pude ver nada. Lo único que hice fue llamaros por teléfono. Esta zona está muy aislada normalmente.

—Lo sabemos. Es una zona para el tren, no para peatones.

El policía estaba dándole una reprimenda porque las vías del tren eran para eso, para el tren, y no para pasear un perro. Disponía de un puente que cruzaba las vías y, cuando estaba bajado, sí había terreno para los animales. Juan asintió y guardó silencio. El policía apuntó todos los datos y se retiró.

El segundo hallazgo fue un brazo completo que yacía abandonado bajo un árbol en la urbanización más próxima al cementerio, a unos doscientos metros. La mujer, de avanzada edad y cuerpo obeso, casi se muere de un infarto al verlo en el suelo. Le pareció que se había movido, y lo declaró ante los agentes de policía media hora más tarde, aunque hicieron caso omiso. Al menos, en ese aspecto tan peculiar. Parecía imposible creer en una cosa así.

—Señora., tranquilícese —le decía el agente de policía—. La ambulancia ya llega, la sedarán un poquito y el ataque de ansiedad se le pasará. Respire hondo mientras tanto, por favor.

La señora, asfixiándose por la ansiedad, trató de relajarse hasta la llegada de la ambulancia y, en lo más hondo de ella misma, trataba de olvidar que aquello se había movido. Al menos, eso la dejaba en paz consigo misma y no se le disparaba la adrenalina. Al hacerlo, comenzó a sentirse mejor. La tez pálida dejaba paso a una piel mucho más rosada.

“Se había movido, maldita sea” “No, no es así”

La ambulancia llegó con las sirenas a todo gas y cesaron cuando la misma se detuvo. En unos cinco minutos estabilizaron a la señora mayor, con oxigeno y un tranquilizante bajo la lengua. Esto sucedió dos días después de que se encontrara la mano.

III

El boca a boca y el chismorreo de la gente fueron las principales fuentes para hacer llegar la misma conversación a todos los rincones de la ciudad. No había quien no hablase del tema, y la policía no había obtenido respuestas todavía, por lo que no se habían encontrado culpables de momento. Y, mientras tanto, la vida continuaba en la ciudad con toda normalidad. El viernes, el periódico local se había hecho eco de la noticia exagerándola para alimentar las mentes más morbosas. Nunca en la historia de Águilas había sucedido nada semejante.

El tercer encuentro lo atribuyeron a Pedro Rostán, quien se encontró una pierna humana a unos cien metros del cementerio. El hombre iba a encargar un nicho, justo en la puerta del camposanto, porque allí existía un almacén de mármol que los fabricaba. De pronto, le llamó la atención aquel bulto en medio de la calzada. Por fortuna, no había circulación aquella mañana. Se acercó rápidamente a eso, casi dando saltitos y, para cuando llegó al lugar exacto, se paró de inmediato, llevándose una cierta impresión que lo dejó en estado de shock durante unos segundos.

—¡Dios! —masculló por lo bajo—. ¿Qué es esto? — Estaba hablando solo.

Se entretuvo en tocarlo con la punta del zapato. Estaba en avanzado estado de descomposición, y el hedor le entraba por las narices. Pedro retrocedió en un rápido intento de evitar el vómito. El nauseabundo olor había trepado hasta sus pulmones para hacerle doblarse sobre sí mismo. Esta vez nada se movió en el pie, para diferencia con los otros casos, o quizás no lo descubrió en el momento oportuno. En cualquier caso, puso el descubrimiento en conocimiento de la policía quien, casi al instante, se presentó en el lugar de los hechos, ya que la comisaría se encuentra a unos quinientos metros hacia el lado oeste del cementerio. Ahora las cosas sucedían de verdad pero, afortunadamente, no eran hechos sobre un asesino en serie, sino que en teoría se trataba de una banda de gamberros, los cuales debían tener algo en contra de los muertos. Y sucedió varias veces más, hasta que pusieron vigilancia en los dos cementerios de la ciudad, momento en el cual se dejaron de hallar macabros encuentros en las zonas colindantes. Pero la gente seguía muriendo y siendo enterrada en el cementerio.

Lo más impresionante de todo, quizás, fue lo que sucedió en el tanatorio una semana después de todo aquel lío.

IV

El difunto se llamaba Benito Pérez y era un tipo raquítico que, a sus noventa y cuatro años, ya había vivido la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española y, después, la Segunda Guerra Mundial en las filas rusas, no con demasiada pasión. Ahora estaba casi marmolizado por el maquillaje al que se le había sometido para estar bien visible en el tanatorio, a expensas de la gente, paso previo a la misa y al entierro. Los familiares, llorando algunos y en silencio otros, estaban haciendo guardia frente al féretro repleto de coronas y recuerdos. “Nunca te olvidaremos, abuelo” ponía una de ellas, encargada por sus nietas, Ana y Rosa. Durante todo el día, la habitación donde estaba expuesto fue un trasiego de gente dándole el último adiós; por la noche, por las circunstancias que fueran, el muerto se quedó solo durante una hora.

Cuando su hija Rosario acudió a las seis de la mañana al tanatorio, se llevó el gran susto de su vida. El cuerpo estaba fuera de la caja y las flores desparramadas por todos lados, hechas trizas. Había unas manchas en el cristal, como de sangre oscura, muy negra y algo pegajosa. Parecía que hubiese querido salir de allí arañando el cristal. Ahora, boca abajo, no podía ver cómo se le habían caído los algodones de la nariz y la boca. Rosario estalló en gritos y se quedó paralizada por el terror. A las seis y media de la mañana comenzó a llegar gente, que la sostuvo y la tranquilizó. La policía llegó a las seis y cuarenta y cinco. Después de lo que habían vivido las últimas semanas, esto era lo más inexplicable que había sucedido. Tampoco aquí había una razón por la que el cadáver pudiese estar de esa manera ni cómo se destrozó aquel pequeño habitáculo de cristal. No había huellas por ninguna parte que delataran una gamberrada. Eso conmocionó a toda la ciudad de Águilas.

V

La prensa local estuvo realizando fotografías y grabaciones en vídeo. Entrevistaron a algunas personas y redactaron sus propias noticias, como si supieran qué demonios había pasado allí. Eso alimentaba más la imaginación de la gente. Nadie tenía acceso al habitáculo, excepto los trabajadores de la funeraria y el cura que le correspondía, ya que había tres en la capilla. Quizás, el responsable de todo esto fuera alguien muy respetado y conocido por todos. Los trabajadores tenían su coartada y el guardia se había dormido en la parte posterior del tanatorio. Solo quedaban los tres curas, pero el que más destacaba de todos por su rareza era el padre Martín. Un hombre extraño, de nariz aguilucha, alto y extremadamente delgado, con su sotana bailando tras su espalda cada vez que caminaba. Siempre arisco y exigente. Existía un misterio en torno al él y pronto se descubrió todo. Pero ya fue demasiado tarde.

VI

Por supuesto, no era Herbert West. Pero su poción mágica, diluida con líquidos de diferentes tubos de colores e inyectada a un cadáver, hacia que se provocaran espasmos en la musculatura y que el muerto se moviera. El Padre Martín estaba tan obsesionado con la muerte, que quería descubrir de qué manera se producía y hacer regresar a los muertos para regocijo de sus seres queridos. En realidad, no quería ver sufrir a tanta gente despidiéndose de alguien, sino poder decirles: he aquí el milagro de Dios, que ha obrado en él, y el muerto se levantará.

Fue también una casualidad que el policía y su compañero de fatigas lo descubrieran allí mismo, encorvado sobre el muerto, con una inyección en una mano, mientras con la otra sostenía el brazo ya rígido. Iban a preguntarle sobre unas quejas de un cristal roto en la iglesia por unos chicos días atrás, algo que no tenía nada que ver con el caso que estaban llevando.

—¡Oh! Dios misericordioso. ¡Haz que esta vez funcione! —gritaba el Padre Martín, ignorante de la presencia de ambos. Inyectó el contenido sobre la vena y esperó un milisegundo para ver las primeras reacciones sobre el cadáver, que empezó a sufrir espasmos y se movió convulsivamente.

—¡Por el amor de Dios, qué está haciendo! —gritó el policía mientras se acercaba a toda prisa hacia él.

El Padre Martín, dándose cuenta de su presencia, se giró furtivamente hacia ellos. Por la ventana rota entraban los rayos del sol y, de alguna manera, se las arreglaban para iluminar la zona en la que estaban ellos.

—¡No! ¡No os acerquéis, puede ser peligroso! —vociferó el cura, con los ojos como platos y algo angustiado.

—Deja eso en el suelo, señor Martín —le dijo uno de los policías. Tenía el arma entre las dos manos, firmemente empuñada—. No me gustaría tener que hacer algo que no quisiera.

—No hace falta llegar a tanto —dijo el otro policía—. Todo se puede arreglar hablando, seguro que sí. —Miró a su colega y prosiguió—. ¿Verdad, señor Martín?.

Ya estando cerca de él, y el cura dejó caer la jeringuilla sobre el muerto. Estaba aterrorizado y, de espaldas a él, el muerto se movía convulsionado, como si tuviese un ataque de rabia.

—Yo solo quería ayudar a mis feligreses —dijo el padre, antes de ser arañado por el muerto en un brazo.

Ahora estaba infectado y, lo que fueran simples espasmos, se había convertido en un virus que infectaba a una velocidad descontrolada. Un virus que te convertía en un zombi. Una nueva era había comenzado en ese preciso momento.

VII

Pero el padre Martín no era un simple zombi, sino un portador del virus. Debido a que se había inyectado previamente una suerte de combinaciones liquidas, la infección no se extendería más allá de la incubación. Podía infectar a todos cuantos rozara y arañara. Pero él sería igual de inteligente que antes, igual de flexible y raquítico que siempre. Igual de cabezota. Salió corriendo de la iglesia después de revelarse a sí mismo. Al fin y al cabo, tenía un plan.

—¡Sí! Ahora ya sabéis quién ha sido el autor de los hechos. La verdad es que formaba parte de mi trabajo, un poco sucio. He tenido que abandonar los trozos en cualquier parte, la verdad, pero me disculpo por ello. Eran simples pruebas y, al principio, me enojaba tanto que los abandonaba en cualquier lugar —El cura, lejos de confesar, se vanagloriaba de lo que él creía eran sus hazañas—. Pero luego la cosa funcionó y eso me congratulaba. Mira ahora lo que soy capaz de hacer—. Y se giró de nuevo para mostrar al cadáver debatiéndose en el féretro.

—¡Apártese de ahí, padre! —le ordenó uno de los policías, el que estaba más cerca de él, empuñando el arma tan fuerte que los nudillos se le habían vuelto blancos.

Pero el Padre Martín hizo caso omiso a la orden.

—¿Qué está intentando hacer con ese pobre hombre, matarlo? —interrogó el policía.

De repente, el cura se echó a reír jocosamente, mientras inclinaba la cabeza hacia atrás.

—No habéis entendido nada, jajaja —y se marchó de la iglesia.

Le siguieron con la mirilla del arma apuntándole, pero ninguno de los dos policías disparó. En lugar de eso, se acercaron al féretro, creyendo que había un hombre vivo.

“Claro que lo estaba, ahora era muerto viviente”

—Señor, ¿necesita ayuda? —le preguntó uno de los policías e, inmediatamente, conforme estaba asomado con la cabeza gacha al féretro, el cadáver lo agarró del cuello y le mordió en el mismo, con tal fuerza que le desgarró la yugular. La sangre salpicaba a chorros la cara del infectado y el pecho del policía.

Su compañero, presa del pánico y de la incertidumbre, realizó un disparo que no acertó a nadie por el estado de nerviosismo que tenía al apuntar. El féretro se cayó al suelo y el zombi se irguió muy rápidamente y se encaramó hacia el otro policía. Este efectuó dos disparos más, estos certeros, en el pecho y en el hombro. Y las balas salieron por la espalda, pero el zombi seguía andando, ya que no sentía dolor siquiera. El policía se echó para atrás, pero resbaló y cayó al suelo. En ese preciso instante, se le grabó en la retina la imagen del zombi abalanzándose hacia él con la boca abierta y los ojos enfurecidos de rabia. Un fuerte dolor en el hombro y la sangre saliendo a chorros, un desmayo y, después, la oscuridad total. De aquí al cataclismo solo había un paso, era cuestión de días que todo se volviera oscuridad para los habitantes de la ciudad. La era de los zombis había comenzado al fin.

VIII

Del contagio a la conversión podrían pasar desde segundos hasta unos pocos minutos, dependiendo del sujeto y naturaleza. El cadáver salió a la calle, fuera de la iglesia, dejando tras de sí a los dos policías convulsionándose en el proceso de la transformación. La iglesia estaba situada en la Plaza España, con el ayuntamiento enfrente. Todas las esquinas estaban custodiadas por árboles centenarios. Había gente paseando y críos correteando detrás de las palomas, viejos que estaban de cháchara, y el vehículo policial aparcado en una esquina, vacío. La gente hacía su vida normal y nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ni siquiera habían escuchado los disparos dentro de la iglesia, pues estaba insonorizada y, además, en ese momento estaban repiqueteando las campanas. Tampoco se habían dado cuenta de la velocidad tomada por el padre Martín a su salida de la misma. El zombi vio la luz nada más abrir la puerta. Ahora, uno de los policías estaba transformado y se ponía en pie de forma errática. El compañero todavía estaba convulsionándose en el suelo.

Una feligresa trataba de entrar a la iglesia y, sin percatarse del zombi, este mordió la yugular de la vieja, mientras salía de ella un chorro de sangre y tiraba de un trozo de carne, blandiéndola en el aire. No quería comer sino arrasar, destrozar, matar hasta la saciedad. Ya en ese momento, otro transeúnte se dio cuenta de la situación, pero no la achacó a un ataque zombi, sino a un robo o una agresión. Se dirigió al zombi y este le mordió los dedos de una mano, arrancándoselos de cuajo. El chico salió, haciendo aspavientos, pero quedó infectado, se mareó y cayó al suelo. Después salió el policía, con una mirada de odio, enrojecidas las retinas y la tez pálida y amoratada a la vez. Un viejo se acercó al escenario y recibió otra dentellada del zombi. Otro hombre se acercó al lugar para pedir explicaciones al policía, y este se abalanzó contra su cuello, mientras el otro policía se ponía de pie también. En cuestión de segundos, media docena de personas fueron mordidas, destrozadas e infectadas en lo que sería una cadena sin fin.

El resto de personas salieron despavoridas a medida que veían brotar la sangre y caían al suelo. La muchedumbre abrumada se disgregó rápidamente, pero todavía algunos cayeron en la trampa mortal por su insensatez. ¿Quién iba a imaginar que estaba empezando un ataque zombi y que aquello eran muertos vivientes?

En una esquina de la plaza, Andrés, un hombre de treinta años cualquiera y de los muchos que habían allí aquella calurosa mañana de julio, cogió el teléfono móvil con cierto nerviosismo y casi no atinaba a marcar el número de la policía.

—Policía, ¿dígame?

—Ho...Hola. ¿Policía?

—Sí, ¿dígame?

—Aquí está sucediendo algo muy fuerte. Dos de sus agentes están matando a las personas en la calle.

—¿Cómo dice?

—Que dos policías suyos están realizando una macabra matanza.

—¿Y dónde está sucediendo, para enviar a nuestros agentes?

—En la Plaza de España —y colgó.

El hombre se guardó el teléfono y siguió observando lo que allí, dantescamente, estaba sucediendo. Una mujer que pasaba por allí fu arrollada por el agente, que llevaba toda la camisa llena de sangre. La despedazó dándole dentelladas en el cuello y la dejó caer al suelo, ya desfallecida. Lo más impactante que Andrés vio, fue cómo después de varias convulsiones en el suelo, aquellas personas se levantaban y se lanzaban a otras mordiéndoles el cuello o los brazos. Imaginó que se estaba equivocando, que no estaba viendo tal cosa, que no sucedía así en realidad. Pero lejos de toda duda, eso era lo que estaba pasando. En un momento en el que se encontraba absorto y bien retirado de la escena, empezó a oír las sirenas de la policía que llegaba apresuradamente. Solo habían pasado tres minutos y ya había más de una decena de infectados en la Plaza de España. La duda y el nerviosismo imperaba en todos. Dos flamantes motos de la policía aparcaron a un lado de la calzada.

—¡Señor agente, están peleándose todos! —llegó a gritar un abuelo, haciendo aspavientos con las manos a causa del nerviosismo que tenía encima.

Uno de los agentes de Policía Local se bajó de la moto y se dirigió hacia los gritos, la gente en el suelo, la sangre, y los erráticos compañeros que atacaban a más transeúntes.

—¡Alto o disparo! —gritó el agente empuñando el arma.

Pero uno de sus compañeros, ahora zombi, aunque él no lo sabía, empezó a caminar lenta e inexorablemente hacia a él.

Estaba claro que había visto a su compañero del cuerpo matar o derribar a dos personas, pero no sabía por qué. Y, mucho menos, por qué dos policías hacían lo mismo: dar dentelladas y arrancar de cuajo parte de la yugular de sus víctimas. ¿Se habían vuelto locos? ¿Por qué otros también hacían lo mismo de forma irracional? ¿Por qué todos, uno a uno, arañaban y mordían cuando alcanzaban a alguien?

El policía zombi se le acercó demasiado y le arañó en el brazo. ¿Cómo iba a dispararle a un compañero de trabajo? Además, estaba confuso. El espectro, lo que quedaba de su compañero, era ahora una boca embadurnada de sangre, con el pecho de la camisa lleno de una gran mancha roja y espesa., arrastrando los pies erráticamente. El policía que portaba el arma tuvo que dispararle a la pierna, pero el zombi solo se movió levemente hacia atrás mientras la bala le atravesaba la pierna y salía por el otro extremo. Se acercó otra vez y le mordió el antebrazo con tal fuerza que se llevó un cuajo de carne. El policía sintió un punzante y aliviante dolor, ya que estaba efectuándose la simbiosis de la transformación. Soltó el arma y esta cayó al suelo. Un ardor y un aumento en la temperatura de su cuerpo le convirtieron, al fin, en un espectro tirado en el suelo. El proceso estaba a punto de culminar. Estaba perdiendo mucha sangre y allí mismo murió como ser humano, inerte en el suelo. Al cabo de pocos minutos, mientras la tragedia continuaba sucediendo y llegaban más refuerzos de policías, este empezó a convulsionarse en el suelo y, con un gran alarido, se encorvó hacia delante. Había regresado de la muerte. Ahora ya era un infectado, un espectro o un zombi, como quisiera llamársele. Convertido en poco tiempo. Nadie reparó en ello. Todo era confusión.

Para cuando se irguió, habían sido abatidos tres policías más y una docena de transeúntes. Todo era muy complejo y difuso. Nadie daba crédito a lo que estaban viendo, el principio de la creencia era un ataque de violencia pero, ¿por qué? Nadie lo sabía con exactitud.

La Plaza de España se estaba llenando de cadáveres que luego se levantaban a un lado de la misma y, del otro bando, mirones que seguían todo lo que sucedía. Y el padre Martín, que estaba oculto en una esquina de la iglesia, regresó adentro de ella por la parte de atrás, ya que disponía de una entrada posterior. Entró y empezó a orar.

—Oh señor, que estás en los cielos. Bendito seas por devolver la vida a los débiles de corazón, a los no creyentes, que ahora ya están de pie de nuevo. Oh señor, ¡gracias!

El padre Martín estaba endiabladamente contento y feliz por todo cuanto sucedía allá fuera. Por fin había conseguido revivir a los muertos con sus múltiples experimentos. Al principio fallaban, porque trabajaba con cuerpos demasiado descompuestos, pero ahora veía con ilusión cómo funcionaba y, el hecho de que se contagiara, le hacía feliz. Solo así se salvarían del pecado y todos serían iguales ante los ojos de Dios. Zombis errantes sin pensamiento mezquino alguno. Zombis guiados por el instinto de comerse a todos los que se cruzaran con ellos. A decir verdad, el padre Martín se comportaba como un verdadero loco con esa forma de pensar. Y, lo mejor de todo, es que creía de verdad que lo que estaba sucediendo era obra de Dios. Fuera, la batalla campal entre los infectados y la gente, incluidas las autoridades, continuaba su curso.

IX

Llegaron más efectivos de la Policía Local. Así como ambulancias y la benemérita. El padre Martín conectó los altavoces de la iglesia, abrió las puertas de la misma y comenzó a dar el discurso del año.

—¡Oh!, fieles míos, no temáis porque la vida se hará con vosotros. ¿Veis cómo los muertos se levantan ahora? —Los ojos del cura estaban relucientes en la oscuridad de la iglesia y, su sonrisa, de oreja a oreja, mostraba un ápice de perversidad. Cada vez se iba transformando más y ya no era el mismo de antes.

La gente empezó a chillar y a aullar como lobos ante tanto disparo y sirenas en la Plaza Mayor de España. Las puertas principales del ayuntamiento se cerraron con un fuerte golpe, para hacendarse tras ellas. Todo en un radio de trescientos metros ya eran muertos vivientes. En una de las esquinas de la plaza, donde aun no habían llegado los espectros, una pandilla de chicos exclamaban jocosamente lo guay que era ver eso que tanto habían visto en las películas y que ahora tenían aquí de verdad. Otro de los chicos se jactó de que se estaban quedando con todos ellos.

Los zombis ya andaban errantes en mitad de la plaza, a la altura de la fuente conocida como “la pava de la balsa”, muy popular en la ciudad. Las balas entraban en los cuerpos de los resucitados y los atravesaban, pero ningún daño les hacían. Ni tan siquiera les dolía, estaban muertos. Algunos fueron tomando posiciones en la ciudad, desviándose unos por la calle Conde de Aranda, otros por la de Carlos Tercero y, un tercer grupo hacia el puerto, donde estaba el parque infantil.

Abuelos, policías, jóvenes, viejas; ya había un buen grupo de zombis y, como a la policía que llegaba a disparar no se le ocurría hacerlo en la cabeza, ellos seguían avanzando y ganando terreno. Tan solo a un Guardia Civil se le ocurrió disparar a la cabeza a uno de ellos, y vio cómo se desplomó de un golpe seco en el suelo y no se movió más. Lo observó durante un buen rato. Estaba muerto de verdad.

—¡A la cabeza! ¡Disparad a la cabeza! —gritó el Guardia Civil a los demás.

Pero para entonces, ya había muchos erráticos deambulando por varias calles de la ciudad y atacando a todo aquel que se cruzaba en su camino, con los brazos extendidos queriendo coger algo. Mientras, el padre Martín oraba y lloraba a través de los altavoces. ¡ALELUYA!

—Necesitamos más refuerzos —dijo un policía a otro que tenía cerca de su mano la radio–. Todos los refuerzos aquí, hay que crear un cerco, rodeando varias calles para que no se expandan por ellas.

—Están escapando muchos de ellos —dijo el otro policía al tiempo que encendía la radio.

—Por eso mismo lo digo. Y son muertos vivientes. —Se miraron a los ojos y comprendieron que aquello era una locura, pero que era cierta.

Uno de los médicos de una de las ambulancias fue alcanzado por un caminante y la infección fue casi inmediata. Convulsiones, tez pálida, un calor intenso en el interior, y después la paz. Un resucitado más con ganas de morderle la yugular a alguien. Si tratabas de mirar a través de sus ojos solo veías bultos. De modo que sus sentidos prioritarios eran el oído y el olfato.

—Michael, ¿qué te pasa? —le preguntó el compañero al darse la vuelta y verlo con esa imagen. No obtuvo respuesta, solo una dentellada en el cuello.

Pero la mayor tragedia se formaría en el parque infantil.

—Aquí todas las unidades, vengan a la zona de la Plaza de España y calles colindantes. Tengan cuidado al venir, si ven a personas y miembros de nuestro cuerpo arrastrando los pies, no se fíen de ellos, son muertos vivientes.

—Jajaja —Se escuchó al otro lado del hilo.

—Repito, es absurdo, pero es todo cierto. Disparen a la cabeza. En el resto del cuerpo no les afecta. —Durante un largo periodo de tiempo, reinó un ominoso silencio.

—Está bien, vamos todos para allá.

—Tened cuidado de que no se os acerquen a vosotros. Si atacan a alguien disparad sin miramientos. En la cabeza, repito, en la cabeza. —guardó de nuevo silencio y continuó—. Esto se nos va de las manos.

En el parque infantil se acercaban ya tres de aquellos zombis con la boca abierta y un líquido espeso oscuro en ella: sangre a borbotones de los mordiscos que habían realizado. Varios policías, montados en sus flamantes motos, llegaron a tiempo y pararon cerca de la misma puerta del parque infantil, repleto de críos con sus madres.

—Todo el mundo que se vaya a sus casas y cierren todas las puertas y ventanas. Ahora, salid por la parte de atrás, estos señores vienen a devorarle —dijo el policía con un megáfono en la mano y la pistola en la otra.

—Ya decía yo que había mucho ruido —comentó una madre a otra.

—Sí, tienes razón, seguro que eran disparos —añadió su amiga.

La distancia era prudente como para confundir los ruidos, pero ahora debían darse a la fuga con sus pequeños. Uno de los policías le enseñó el arma a un errático zombi dándole el alto, porque no estaba seguro de si disparar o no. Este le mordió la mano, dejando caer la pistola al suelo. Inmediatamente después, otro zombi se abalanzó contra él a morderle la cara. En pocos segundos, el policía ya estaba muerto, inerte en el suelo a la espera de la simbiosis. El otro policía, vomitando en un extremo más lejano, cogió el arma y, después de limpiarse la boca con la manga de la camisa, efectuó un disparo al zombi. Este cayó al suelo limpiamente. El segundo disparo falló, las piernas le temblaban conforme se iba acercando al otro zombi. Pero una bala escapada desde la otra dirección, por parte de un Guardia Civil, impactó en el hombro del policía.

—¡Eh! ¡Que estoy vivo! —gritó entre el dolor punzante de la herida.

—¡Alto, no dispare a mi compañero! —gritó un tercer policía de los que habían llegado recientemente.

El Guardia Civil bajó el arma y la levantó de nuevo para seguir disparando a otros zombis. Ahora todo era un caos, no sabías a quién disparar. En cualquier caso, si tenías sangre en el cuerpo, es que ya habías sido alcanzado por uno de esos bichos y ya estabas infectado. Así que, debías fijarte en la ropa y en la rapidez con la que se movían los vivos de verdad. Los zombis eran lentos pero inexorables en su paso, aunque muy furiosos a la hora de morder en la yugular o donde fuera. Además, al estar recién infectados, solo se podía ver su tez pálida y una mirada inexpresiva en ellos.

Las madres y algunos padres cogieron a sus hijos y se catapultaron hacia la salida trasera del parque. El zombi que se escapó entre la escarpia de antes, se fue a la entrada del parque y alcanzó a una de las madres, dándole un mordisco en el omóplato. Esta se desplomó. Su hija, de siete años, salió corriendo hacia el gran grupo de gente que se escapaba a borbotones por la salida posterior del parque. El policía que estaba transformándose se puso de pie y empezó a andar zigzagueando hacia el puerto.

La confusión y el caos reinaban en todo el centro de la ciudad de Águilas, aunque ya una cosa sabían a ciencia cierta, y es que algo terriblemente malo estaba pasando, a juzgar por todo lo que podías ver y escuchar del padre Martín, que seguía rezando como un poseso en la iglesia, con los altavoces a plena potencia.

X

El punto que representaba ahora más peligro, era el parque infantil situado frente al Casino que, en estos momentos, estaba cerrado por el horario matinal. Como era julio y el calor caía infernal por la tarde en el parque, era por la mañana cuando más gente había, más madres con sus hijos, abuelos con sus nietos, tíos con sus sobrinos. Y todo el sector turístico a merced. El zombi policía se acercó peligrosamente al tumulto de gente, que trataba de escapar del parque. Había más zombis alrededor, incluso en la parte de atrás. No se habían percatado de ello, pero a estas alturas los zombis eran casi tan numerosos como los vivos, por el rápido y virulento contagio a dentelladas. La madre infectada alcanzó a su hermana, que estaba con ella cogida de la mano, y le clavó los dientes en el brazo. La mujer estalló en alaridos, pero la zombi, furiosa, le mordisqueó el cuello, extrayéndole gran cantidad de carne. La sangre empezó a brotar a borbotones y la mujer cayó al suelo desmayada hasta desangrarse. A los dos minutos, empezó a convulsionar.

Más caminantes o no muertos, alcanzaron a varios abuelos y abuelas en el gaznate, asfixiándoles al momento. El griterío era infernal, tanto que superaba los ruidos de los disparos en el otro extremo, en la plaza. Afortunadamente, los críos eran todos de una edad en la que podían correr abiertamente, y se esfumaban de ahí con espantosa velocidad. Pero los más lentos caían en los brazos extendidos de los zombis, que se orientaban por el ruido y el olfato. Sangre fresca. El miedo en el cuerpo y sudores de pánico, era lo que desataba la furia de los espectros. Un aire cálido lamía cada palmo de la calle hasta levantar polvo del suelo. Más zombis recién infectados se levantaban y otros eran abatidos a tiros en otra parte. Fue entonces cuando llegaron más policías a la zona.

Entre el caos y el griterío, algunos pequeños vieron caer al suelo a sus abuelos o madres y levantarse después de una forma muy extraña para ellos. Cascarria por todas partes y sangre, mucha sangre, para sus diminutas retinas.

XI

Los zombis ya se habían extendido en buena parte del centro de la ciudad y varios de ellos llegaban ahora al puerto, justo más abajo del parque infantil. Allí había dos pescadores arreglando las redes, sus pieles curtidas bajo el sol, escamadas por el frío intenso que estas recibían en invierno y por el calor que recibían del verano. Sus miradas de sufrimiento en el mar de toda una vida. Pero estaban allí sentados, cosiendo una red y apenas sin hablar. De repente, uno de los zombis pisó la red, se trastabilló y cayó al suelo.

—¡Pero hombre! Haga usted el favor de mirar por donde pisa —Se quejó uno de los marineros, mientras el otro se levantó preocupado por el estado del transeúnte.

—Rodríguez, no seas bruto con la gente. Ha tropezado y lo mismo se ha hecho daño. —El zombi permanecía quieto, inmóvil en el suelo, como esperando a que lo cogieran y después, ¡zas!

El pescador de piel curtida cogió del brazo al zombi, sin saberlo que lo era y, cuando tiró de él, este se dio media vuelta y le mostró una dentadura embadurnada de sangre. El marinero, preocupado, le preguntó:

—¿Está usted bien? —No hubo respuesta, sino un gutural ruido. Rápidamente, se fijó en los ojos del zombi y vio que eran totalmente blancos, como cubiertos por una tela opaca.

—Ah, perdón, es ciego. —Se arriesgó a decir el pescador, mientras el otro seguía mascullando en el otro extremo de la red.

En ese preciso momento, el zombi se irguió y sus brazos extendidos cogieron el cuello del pescador para inclinarse más y morderle. La sangre a chorros brotó hacia la cara del zombi, que emitía extraños ruidos guturales.

Fue en ese momento cuando el otro pescador se levantó para echarle una mano, pero ya era demasiado tarde. Dos zombis más lo estaban esperando, ambos con la boca abierta y los ojos muy blancos. La sordera de ambos marineros no les había dejado oír con claridad los disparos que se estaban efectuando en la Plaza de España, aunque no es de extrañar, ya que había uno buenos metros de distancia. Los zombis se echaron sobre él y empezaron a morderle por todos lados y, mientras sus duros ojos veían a estas cosas atacándole, vio como desangrado, su compañero de fatigas, se convulsionaba en el suelo tras estar un rato inerte, muerto.

Como el puerto tiene una construcción de hormigón, no existían bordes que limitaran el mar con la tierra ni una valla de por medio. Y, en el forcejeo, uno de los zombis cayó al agua. Agua que pertenecía a la playa de las Delicias, donde había muchísima gente bañándose.

XII

En alguna parte debía reinar la tranquilidad, pero aquí en el centro neurálgico de la ciudad, no precisamente. Los disparos se escuchaban cada vez menos, o bien porque se quedaban sin munición, o bien porque, ante la duda o en un despiste, eran alcanzados por las manos extendidas de los zombis. Estos deambulaban erráticos por el centro de la Plaza de España y otras calles extendidas a lo largo y ancho de la ciudad, desde el puerto hasta los extremos de la Calle Rey Carlos III o Vicente Aranda.

Unos cuantos zombis estaban aporreando las puertas del Ayuntamiento, porque sus olfatos les indicaban que había carne fresca dentro. La gran puerta, de diez metros de altura, era un fuerte para los funcionarios, que habían echado el cerrojo al otro lado de la puerta. Parapetados ahí estarían seguros, al menos de momento. En el otro extremo del Ayuntamiento, desde la Calle Vicente Aranda, también se había cerrado el acceso al mismo, pero esta vez con una puerta automática metálica y unas puertas de cristal reforzado. La gente que allí se había quedado encerrada no comprendía qué estaba sucediendo. Solo escuchaban disparos y veían a través de los cristales a los muertos desplazándose lentamente por la calle. El guardia del Ayuntamiento anunciaba tranquilidad en el interior, ya que los jolgorios se habían elevado, hasta tal punto de formar un gallinero. El ruido atraía a los muertos vivientes y estos se asomaban por la puerta metálica. La gente de las tiendas limítrofes ya había sucumbido al ataque zombi y muchos de ellos, conocidos de toda la vida, pululaban por la calle, con los brazos extendidos y los ojos acuosos y blancuzcos.

Cada vez quedaban menos policías locales para cubrir las zonas colindantes de la Plaza de España, y esto facilitaba la extensión de la presencia de los no muertos. Mientras, el padre Martín seguía como un loco rezando desde la iglesia, con los altavoces a toda pastilla.

—Hermanos míos, uníos a nosotros. Solo es vida. El Señor quiere purificaros, nada más. No viváis en pecado.

Eso sí era suficientemente audible dentro del Ayuntamiento, por los parapetados que estaban en las zonas antiguas del mismo, que tiempo atrás fueron unas mazmorras. Ahora eran dos despachos bajo tierra, con ventanales diminutos a ambos lados de la pared, reforzados con hierro templado. A esa altura, veías con claridad los pies de los zombis que alborotaban las zonas de alrededor de la puerta principal del Ayuntamiento. También podías ver el campanario de la iglesia y su entrada, pero no al padre Martín.

Juan y Diego, que estaban observando a través de las ventanas mientras escuchaban aporrear la puerta principal, discutían las piezas clave de todo el asunto. Eran los periodistas del consistorio.

—Ahora entiendo lo de los miembros tirados cerca del cementerio. El cura de los huevos ha estado haciendo extraños conjuros.

—Conjuros no, pero algo ha hecho. Vamos, que la que ha liado...

—Pues sí, habla de vida y esto son muertos vivientes. Se están matando unos a otros.. Hay que joderse. Toda una vida viendo películas de zombis y ahora lo ves al natural. Siempre dicen que la realidad supera la ficción.

—¿Estará sucediendo en todas partes esto? —inquirió Diego.

—No lo sé, al parecer podría tratarse de un caso aislado de aquí. Pero ya ves cómo se extiende la plaga, porque esto es como una plaga, amigo Diego.

Se sumieron en el silencio durante un instante y prosiguieron la conversación.

—¿Y qué podemos hacer ahora? —preguntó Diego.

—Esperar, supongo. No se me ocurre otra cosa. –Vio como un hombre caía al suelo aplastándose la cara contra el asfalto y mirando grotescamente hacia ellos. La sacudida hacia atrás fue bestial, casi repentina. El hombre tenía los ojos abiertos y de la yugular le brotaba mucha sangre. La gente allí hacinada se giró para mirar a otro lado, ante la dantesca situación. Juan no se volvió y miró fijamente al hombre que exhalaba su último suspiro de vida y moría, para revivir minutos más tarde. Había cerrado los ojos durante unos minutos y los abrió compulsivamente, de repente, acuosos y opacos. Una furia indescriptible los dominaba. El zombi se levantó. De haber tenido vista, seguro que habría alargado el brazo por la ventanilla cerrada.

—¡Hostias, joder! ¡Es para verlo y no creerlo! —gimoteó Juan.

Los disparos eran cada vez más escasos hasta que sucumbieron en el silencio. Los efectivos de la benemérita y la Policía Local se habían quedado sin munición. De nada servían los puños o las porras aquí, de modo que optaron, los que quedaban, por huir de la zona, probablemente en busca de más municiones. A estas alturas, los zombis ya estaban por todas partes. La Guardia Civil, que tenía su propio fuerte, apuntaló bien las puertas tras la entrada de los pocos efectivos que regresaron. En el cuartel debían ser una veintena de ellos, pero debían cumplir con su deber y proteger a la población. Disponían de un helicóptero, pero estaba al lado del cuartel, junto a la Cruz Roja, así que debían salir de allí para utilizarlo. Algo demasiado arriesgado pero que, si se hacía deprisa, no tendría mayor dificultad, ya que los zombis estaban a un kilómetro de allí.

Estaban en el comienzo de la Calle Iberia, justo en la zona de las viviendas Águilas 2000, zona que iba desde una punta a otra de la playa de la Colonia, que en estos momentos estaba repleta de gente bañándose y tomando el sol, ajena a todo cuanto estaba sucediendo.

XIII

A las fuerzas de seguridad no les dio tiempo de avisar a los bañistas de la playa de la Colonia, en parte porque estaban casi todos en la zona del centro y, en parte, porque estaban muy nerviosos con todo lo que estaba sucediendo y porque no creían que los muertos vivientes avanzaran tanto como lo estaban haciendo. Al final de la calle Carlos III y cortando la de Juan Carlos I, se encontraba todo el meollo de la playa. Era una de las más visitadas en la ciudad y se extendía desde la falda del Castillo San Juan de las Águilas hasta el cuartel de la benemérita.

Estaba lo suficientemente alejada como para no haber escuchado los disparos y, en cualquier caso, como es fiesta en esas fechas, bien podrían confundirse con petardos. El caso es que una horda de zombis ya estaba tomando rumbo a la playa, silenciosa, renqueando y arrastrando los pies, guiándose por el olfato.

El puesto de la Cruz Roja estaba en primera línea de la entrada a la playa. El puesto de control miraba hacia el mar, así como todos los efectivos. Tres chicos jóvenes velaban por la seguridad de los bañistas. Los del 112 también estaba allí, pero ninguno de ellos disponía de un arma con la que defenderse, pues no son cuerpos que puedan llevarlas.

Los primeros zombis se acercaron al puesto de control de la Cruz Roja y uno de los chicos se llevó un gran susto al ver al primero de ellos, con tanta sangre en la cara y en el pecho.

—¡Dios santo! Le ocurre al... —Y el zombi se le echó encima con gran furia en los ojos, dándole un mordisco en el pecho. El chico empezó a aullar como un lobo, y reclamó la atención de sus compañeros, que estaban tumbados en una hamaca, uno de ellos en el puesto de vigilancia en una torre de más de tres metros de altura.

—¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? —preguntó uno de los jóvenes, con la tez pálida.

—¡¡¡Coñoooo!!!

—¿Qué?

—Han mordido a Sáez. ¡Joder, este tío ha mordido a Sáez en el pecho y le ha arrancado un trozo de carne! —Ahí fue cuando otro zombi extendió sus largos brazos haciendo aspavientos para coger a uno de los chicos.

¡AAAAAHHHHHHH, ME ESTÁ MORDIENDOOOOOO!

Todo era confusión. Mordían en el cuello, en los brazos, en el pecho, en las piernas... en todas partes. Así, sin más. El estado de confusión reinaba en el chico que estaba en el puesto de vigilancia, que empezó a gritar como un loco allá arriba.

—¡Socorro! ¡Están mordiendo a mis compañeros! —Tenía las venas hinchadas en el cuello de tanto gritar. Pero nadie parecía hacer mucho caso, ya que no parecía más que una vulgar pelea. Lo único que hacían los bañistas más cercanos al puesto de control de la Cruz Roja, era curiosear, pero sin presentir en ningún momento que la cosa iba por otros derroteros.

Los zombis iban avanzando hacia la playa, hacia los bañistas y estos ya habían reparado en su forma de andar, como cojeando, algo anormal en tantas personas a la vez. Había gente joven, adultos, viejos, todos manchados de sangre, que ahora ya percibían por la poca distancia que les separaba. Y ahí fue cuando la curiosidad se volvió miedo y confusión.

—¿Qué coño es esto? —increpó un bañista levantándose. Los chicos de la Cruz Roja estaban tirados en el suelo, desangrándose, mientras el único que había quedado vivo seguía gritando en las alturas del puesto de vigilancia. Un no muerto estiró los brazos y agarró a un bañista muy confiado. Le mordió en el brazo y este chilló de miedo y dolor. Otro zombi se tiró directamente a la yugular de otro bañista, que había caído al suelo. Y así, uno tras otro. Algunos se retiraban corriendo pero otros, presa de la confusión, recibían las dentelladas. Y, de pronto, la gente empezó a huir despavorida de la playa, sin conocer todavía la situación. Había demasiados gritos y mucha sangre en la arena.

—¡Están matando a la gente! —gritó una mujer.

Ahora, los chicos de la Cruz Roja se convulsionaban en la arena, volviendo a la vida, con los ojos blancuzcos y encolerizados. Los del 112, que estaban paseándose por la playa, acudieron al sitio a ver qué sucedía. Eran dos chicos jóvenes. Al llegar, se encontraron con un dentellada en el cuello.

XIV

El zombi que cayó desde el puerto al agua, flotaba inerte boca abajo y las corrientes lo conducían hacia la playa de las Delicias, situada a unos escasos cuatrocientos metros del puerto. El zombi estaría allí en unos pocos minutos. Era fácil prever que no llegaría muerto, ya que ellos no respiraban y en el agua se sumían en un estado de letargo hasta que alcanzaran a alguien. Cerca de él, una pareja de jóvenes estaban disfrutando del baño, cerca de las barcas, bastante lejos de la orilla. De repente, las sonrisas dejaron paso a una mueca de miedo. Hallaron el cadáver flotando y empezaron a hacer señas con la mano a los que estaban ajenos a todo en la arena de la playa. También gritaron, pero nadie les escuchó. Sin darse cuenta, el chico, en su interés por despertar la curiosidad de los bañistas, tropezó con el cuerpo que, repentinamente, pareció recobrar la vida, ya que lo asió de un brazo y se lo llevó a la boca para morderlo. El dolor fue espantoso y la chica comenzó a chillar presa de un ataque de pánico. Los brazos del zombi se extendieron como algas en el mar, en busca del cuerpo de la chica, pero esta nadaba en dirección contraria hacia el fondo del mar. Y, lo peor de todo, era que no podría resistir más en el agua porque el miedo la estaba debilitando. El novio, que seguía gritando de dolor, pronto empezó a calmarse y a mostrar una tez pálida. El zombi le asestó otro enorme bocado, esta vez en el pecho. La sangre se mezcló con la salinidad del mar. La chica siguió gritando hasta tragar agua, lo que le causó un ataque de tos. Al rato, el chico se desmayó en el agua y su cuerpo quedó a la deriva, al igual que el del zombi. La chica, intentando respirar con más tranquilidad, intentó nadar hacia tierra.

XV

Juan, como buen periodista que era, cogió la cámara de grabar, una Sony portátil, y empezó a recoger todas las secuencias posibles desde la ventanilla blindada del cuarto de comunicaciones del Ayuntamiento. La cámara captaba los pies de los errantes y, de vez en cuando, alguien caía al suelo sobre su propio charco de sangre, se convulsionaba y, después, quedaba en paz. Al cabo de unos minutos, volvía a convulsionarse y se levantaba de nuevo.

—¿Podemos enviar por la emisora este vídeo? —preguntó Diego, con la esperanza de mostrar todo aquello al resto de la ciudad para que el contagio cesase.

—Creo que sí, podemos emitir este contenido a través de la TDT que tenemos desconectada. Los equipos siguen en su sitio.— Juan señaló a una esquina de la habitación, hacia una estantería que contenía los equipos de la TDT, el ncoder, el multiplexor y la etapa de potencia—. Los aparatos de la TDT y los televisores, con un poco de suerte, cogerán la señal de forma automática.

—Y... ¿cómo lo hacemos para la parte de emisión en los mayorales?

—Allí funciona con placas solares y está en marcha, creo, o se envía una orden desde aquí. Creo que no es tan difícil.

—Perfecto! —Diego estaba tembloroso y excitado por lo que iban a hacer: emitir todo aquello grabado al resto de la ciudad. Eso podría generar dos cosas: un caos o una concienciación, y los preparativos ante eventuales ataques. Más bien, seria una mezcla de ambas.