Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

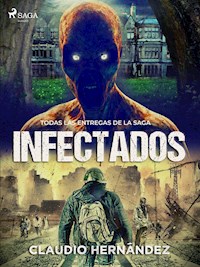

El mejor homenaje al IT de Stephen King, un regalo para los fans del escritor de Maine. Boad Hill, un pueblecito perdido en ninguna parte, esconde un secreto. Un secreto sobrenatural. Un grupo de amigos adolescentes aficionados a las historias de terror están a punto de descubrirlo. Tras una noche de espantos, carreras y horrores, tendrán que tomar una decisión: enfrentarse al horror que los acecha o morir en el intento.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 99

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudio Hernandez

El secreto de Boad Hill

Saga

El secreto de Boad Hill

Copyright © 2017, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728331071

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Este libro se lo dedico a mi esposa Mary, quien me aguanta cada día, mis niñeces, como esta. Y espero que nunca acabe. Esta vez me he embarcado en otra aventura que empecé en mi niñez y he aquí que con tesón y apoyo de ella, la he terminado. Otro sueño hecho realidad. Ella dice que brillo a veces, no sé por qué... A veces... Muy de vez en cuando...

El secreto de Boad Hill

Vino un día de lluvia. En otoño. Y Alyssia vio cómo su peluche de trapo —un pequeño osito con ojos negros y saltones— se deslizaba corriente abajo. Flotando, como las hojas caídas de los árboles, sobre el riachuelo que se había formado al borde de la acera.

Alyssia se soltó de la mano de su madre, con el corazón en un pálpito, y corrió en busca de su osito, húmedo y oscuro, cuando este ya estaba fuera del alcance de la alcantarilla, oscura y tétrica. Su osito de peluche estaba ahora navegando hacia un desagüe que se había formado en el centro de la calzada. Porque alguien había quitado la pesada tapadera del alcantarillado.

Para Alyssia, aquello era lo más parecido al agua que se va por el retrete cuando tiras de la cadena, y tuvo el dudoso orden mental de seguir corriendo y pararse. Pero sus manos y —más concretamente— sus dedos tocaron a su osito cuando el agua le llegaba a los tobillos y tenía el cabello empapado. Cuando lo vio.

Sus ojos, de un color amarillento como los de un lobo furioso en mitad de la noche, brillaron desde el fondo del desagüe que desfiguraba aquella horrible cara que veía por momentos. Sus dientes eran dos filas dentadas como la hoja de una sierra. La capucha ocultaba su cabello, o quizá no. Su frente estaba purpúrea y arrugada. Su rostro era pálido.

Y, un momento después de ver todo eso, una mano arrugada y esponjosa le cogió del brazo, tirando fuertemente de Alyssia. Su grito se ahogó en su garganta como una gran bola de nata. Todo esto al tiempo que su cuerpo se introducía en el desagüe y se escuchaban sus blandos huesos crujir, como si toda ella estuviera siendo succionada por un tubo a presión. Y el agua se tiñó de rojo, rodeándole medio cuerpo. Sus pies, temblando, fueron lo último que las nubes y las gotas de la lluvia vieron aquella mañana, antes de desaparecer.

Eso fue diez meses antes.

1

Los rayos mezquinos de la luna se filtraban por el hueco de las tablas que formaban las paredes de la cabaña, que había sido construida sobre las enormes ramas de un árbol casi centenario y que había estado allí mucho antes de que construyesen la calle Eaton Hill. No tenía puerta, y sobre las tablas que hacían de techo —por donde también se filtraban tanto los rayos del sol como ahora la luz de la luna—, estaba cubierta de un plástico transparente y ruidoso, para hacer frente a los días de lluvia —que eran muchos en otoño— y copos de nieve en invierno; pero ahora estaban en verano, en pleno mes de agosto, y los cinco críos estaban tratando de explicar qué era el fenómeno del miedo.

Sus rostros sudorosos escondían la inocencia y la inquietud a medida que contaban historias de miedo bajo la luz del foco de sus linternas, iluminándose las caras como si fueran verdaderos fantasmas. Los ojos se veían grotescos: con un halo de locura en sus miradas y los labios prietos.

En un momento dado, cuando el haz de la linterna enfocaba el rostro rechoncho de Chris, con su cabello castaño rizado y alborotado, este se hizo a un lado y, levantando el culo, soltó un pedo descomunal para su edad. Tenía doce años y era el más rellenito de todos. Sus grandes labios carnosos vibraron en una risotada que le hacía perder la respiración mientras los demás —cuatro chavales de entre once y trece años— se tapaban la nariz con sus pequeños dedos y lanzaban todo tipo de patadas a las rodillas de Chris, quien no paraba de reírse.

—¡Deja ya de comer tantas chocolatinas y así no te tirarás tantos cuescos como estos! —exclamó Brian, el rubiales del grupo. El crío era casi perfecto: con cabello rubio y ojos claros. No estaba ni gordo ni flaco. Y era bastante alto para sus doce años.

Chris se llevó las manos a la barriga y se rió tanto que se le escapó otra ventosidad. Dufman, el más delgado de todos —pero alto también, para sus doce años de edad— le propinó un puntapié en el culo y gritó:

—¡El gas se queda aquí dentro! ¡Abre la puerta!

—Pero si no hay puerta —explicó Reid, el pelirrojo del grupo, y al que llamaban por su apellido. Su frente y sus mejillas estaban llenas de pecas, invisibles ahora entre las penumbras de la cabaña. Chris había dejado caer la linterna en el suelo de la estancia y esta rodó hacia los pies de Mike, el mayor de todos, de trece años de edad y con unas gafas enormes sobre su rostro que parecieron brillar cuando el haz de la linterna apuntó a los cristales.

—Shhssss. Nos van a escuchar —anunció Mike tocándose la montura de las gafas para ubicárselas bien. A pesar de ser el más adulto, no era precisamente el más alto ni el más desarrollado. Rozaba la flaqueza de Dufman, pero no estaba encorvado y cojeaba al caminar, al contrario que Dufman. Su pelo moreno, algo largo para la época del año —pues estaban en verano de 1983, uno de los más calurosos que se habían conocido—, estaba despeinado y el flequillo se juntaba con las pobladas cejas.

Las risas se ahogaron casi al instante, pero sus cuerpos se convulsionaban entre los restos de la risa ahogada por sus puños. En definitiva, los pedos no habían sido de los más olorosos de Chris, esa noche en la que iban a experimentar una aventura sin precedentes.

2

Matt, el padre de Mike, estaba recostado en el sofá bebiendo cerveza y observando cómo su barriga había aumentado de volumen en los últimos años. Tenía una camiseta sudada que parecía negruzca y no húmeda. Estaba viendo la televisión cuando sorbió un poco de la lata de cerveza, se limpió la espuma del bigote y eructó al tiempo que preguntó a Dana, su esposa:

—¿Están todos los críos todavía en la cabaña del árbol?

Escuchó un «sí» como un grito, que provenía de la cocina y hacía eco por el corto pasillo que les separaba. Tras contener una palabrota, Matt se bebió de un solo trago lo que quedaba de la lata mientras escuchaba los pasos deslizantes de su esposa, raquítica y encorvada, avanzando hacia el salón. En las manos tenía un cuenco y una batidora que brillaba bajo la luz de las bombillas. El ruido se hacía cada vez más nítido hasta que la vio; en realidad vio su sombra, pues ni se giró a verla apoyada en el marco de la puerta.

—Todas las noches se reúnen nuestro hijo Mike, con sus cuatro amigos, allí dentro. En la cabaña que construiste para ellos. —Meneó la cabeza al tiempo que sus ojos se volvieron blancos—. Lo que me extraña es que no se haya caído del árbol todavía...

—El árbol es fuerte —le cortó Matt volviendo la cabeza ahora. Y allí estaba ella: batiendo huevos, como una silueta extraña bajo la luz de la bombilla que estaba a sus espaldas.

—Sí, pero la cabaña está igual que tú, ruinoso —ladró Dana, y se volvió hacia la cocina, batiendo todavía los huevos, como una máquina programada—. ¡Y dile a Mike que ya es la hora de la cena!

El repiqueteo se hizo cada vez más sordo hasta extinguirse en la nada. Matt empezó a moverse del sofá, sin saber nada de lo que sucedería esa noche.

3

—Eso no da miedo —anunció Mike, tocándose de nuevo las gafas. Era una manía que con el tiempo se le pasaría.

—Yo conozco cosas que han sucedido en la realidad, mucho peores que eso que has contado —explicó Brian con pasividad. Se mesó su cabello rubio con una lentitud pasmosa. Ahora había dos linternas encendidas; una de ellas le enfocaba directamente a los ojos. Los cerró, pero no se quejó.

—A mí lo que me da miedo, es el propio miedo —anunció Dufman—. Cuando se te instala en tu rostro, se te entumece todo y logras desmayarte porque tienes miedo de verdad. —Dufman se llevó la mano a su cabello oscuro, moreno, y bien corto. Le habían dicho que tocarse el pelo, cuando se sentía miedo, le libraba de ello. Pero eso no era verdad.

—A mí, eso de que la niña desapareciera en el desagüe de la calle central, no me cuela —dijo un Reid todo alterado. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de lo nervioso que era él de por sí.

—Sí, eso en un puro invento para que no salgamos solos a la calle. Alguien se lo inventó para hacer correr la voz y tratar de meternos miedo —explicó Brian, llevándose las manos a las rodillas. Las observó bajo la mezquina luz de una de las linternas que ya no tenía casi pilas y juntó sus piernas de forma instintiva.

—A mí me asustan las arañas. Sobre todo si las ves colgando del techo y notas que se acercan cada vez más, tirando de ese pegajoso hilo —dijo Chris, esta vez sin ventosear. Su semblante, aunque dibujaba una sonrisa, tenía ahora un halo de terror dibujado en él—. Sé una historia sobre una araña gigante que viene del espacio.

—¡Buaj! Eso está más que repetido —se quejó Reid.

—Sí, Contemos algo mejor —anunció Mike, y se enfocó la cara con su linterna, provocando unas risas en el grupo—. Qué tal una historia de un monstruo que sale del lago...

—Más de lo mismo —le cortó Reid. Ahora, un haz de luz enfocó sus oscuros ojos. Él se puso la mano delante de ellos, para protegerse de la luz intensa.

—Pues yo sé la historia de un gato que se vuelve loco y se tira a tus ojos —dijo Brian, dejando un brazo apoyado ahora sobre una rodilla. Estaban todos sentados en círculo, sobre el áspero suelo de madera, que crujía a cada movimiento. Había una sábana en el suelo y un par de cajas de madera con cuatro latas de coca-cola vacías en lo alto, cogiendo polvo. Y había muchos cómics esturreados por el suelo, con las hojas abiertas, y unos grotescos monstruos que pugnaban por salir de aquellas páginas.

—¿Un gato? —Reid parecía el que más hablaba—. ¿Por qué no un perro?

—Eso es trivial —dijo Chris, sintiendo cómo su estómago producía extraños ruidos en su interior. Se llevó la mano a la barriga—. Yo tengo hambre, ¿vosotros no?

—Una historia, que se base en comer hasta que revientas como un globo, estaría bien —anunció Mike, esta vez sin tocarse las gafas.

—¡Buaj! —se quejó de nuevo Reid. El haz de la linterna que sujetaba Chris le enfocó de nuevo—. No tenéis ideas buenas.

—Dinos tú algo bueno. Algo que de miedo de verdad —ladró Mike, volviéndose a ajustar las gafas.