Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

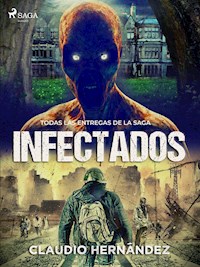

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

En la línea de escalofriantes sagas como Poltergeist o Expediente Warren, La casa de Bomnati nos presenta a la familia de Pedro, a quienes se les presenta una gran oportunidad: podrán vivir en la antigua casa Bonmati sin pagar alquiler, a cambio de mantenerla y cuidar del jardín. Sin embargo, en cuanto se instalan, tanto Pedro como su esposa y sus hijos empiezan a experimentar todo tipo de fenómenos extraños. El infierno está a punto de abrir sus puertas y arrastrarlos a todos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudio Hernandez

La casa de Bonmati

(SPANISH EDITION)

Saga

La casa de Bonmati

Copyright © 2019, 2022 Claudio Hernández and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728330944

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Este libro se lo dedico a mi esposa Mary, quien me aguanta cada día mis niñeces, como esta. Y espero que nunca acabe. Otra vez he escrito otra de mis locuras. Esta historia está basada en hechos reales y fue una época en la que uno desea olvidar para siempre... Ah! Y a mis lectoras cero Vanessa, Dulce y Sheila. Con Sheila por partida doble por corregirme el texto íntegro... Y a mi padre Ángel...

Prólogo

Y el gato se bufó, abriendo sus ojos verdosos y mostrando sus afilados colmillos. Sus uñas rasgaron el aire como cuchillos cortantes; arañando, de paso, el pecho de Antonia. La sangre empezó a brotar de dos líneas rectas y ella sintió el calor de su sangre, lívida y resbaladiza.

Después, el maullido agudo se difuminó dentro del bosque que rodeaba la casa, arropada por grandes árboles centenarios cuyas ramas, como largos brazos, descansaban sobre sus paredes.

Y el cristal de la ventana del ático se rajó como una telaraña, produciendo un ruido inquietante que hizo que los nuevos inquilinos se apartaran súbitamente de la puerta de la casa, al tiempo que sus cabezas, con los ojos desorbitados, miraron hacia arriba.

Detrás del cristal, que brillaba como un diamante pulido, bajo los primeros rayos del sol de aquella mañana, se vislumbró una silueta oscura que estaba quieta.

Como observándoles.

Después, el perro comenzó a ladrar histérico, mostrando sus feos dientes con una espuma impropia de él.

Sus rostros estaban enjutos.

No estaban solos.

1

La enorme llave oxidada entró en el ojo de la cerradura magistralmente, pero para girarla hacía falta emplear las dos manos, y esta chirriaba como una condenada dentro del bombín antiguo, como si estuvieran arrastrando unas cadenas herrumbrosas por una pared metálica.

Valentí, uno de los hermanos de los propietarios de la Masía, era un hombre alto, con una protuberante barriga (siempre escondida bajo una chaqueta azul de ejecutivo). Era calvo, y sus ojos, hundidos en sus cuencas, eran oscuros. Sus labios carnosos parecían estar relamiéndose el aceite que brillaba todavía en ellos. Sus rechonchas manos se volvieron blancas al girar tres veces la llave. Después, al retirar esta de la cerradura, sus nudillos se volvían rosados. No tenía bigote ni barba rala, y su voz era ronca y grave.

—Hace tiempo que tenemos la casa cerrada —se excusó el hombre de unos setenta años de edad mientras miraba bajo los rayos del sol la llave inmensa (del tamaño de una llave inglesa) que ahora sostenía en la palma de la mano.

—¿Desde cuándo está vacía? —quiso saber Pedro, el nuevo inquilino, con un rictus en sus labios que parecían dibujar una línea fina.

—Desde 1970 —respondió Valentí, mirándole a los ojos.

Pedro no medía más de un metro setenta, pero era de una complexión corpulenta y bastante musculosa. Cada uno de sus brazos podría pasar por los muslos de su mujer, Antonia, por el tamaño descomunal. Sus ojos eran marrones y tampoco tenía barba, aunque muchas veces se la había dejado crecer desmesuradamente. Ese día estaba afeitado por una cuchilla fina. Vestía una camiseta ceñida de color amarillo y unos pantalones vaqueros ajustados. Su calzado preferido eran los mocasines, que solo se quitaba para dormir. Un cinturón ancho rodeaba su cintura de avispa para proteger las hernias discales que tenía.

—Hace nueve años que está cerrada —dijo en voz baja Pedro, llevándose la mano a la barbilla. Era hombre de pocas palabras, y siempre hablaba con un complejo de inferioridad.

—Ustedes tienen todo el tiempo del mundo para ponerla bonita —dijo una voz femenina a sus espaldas. Era Ángels, la hermana de Valentí: una mujer rechoncha que, al contrario que sus hermanos —pues eran tres—, no conocía la altura. La mujer, más bien con aspecto de barril en tamaño y proporciones, lucía un cabello corto de color gris brillante. Tenía puesto un vestido de flores, y debajo se le marcaba el enorme sujetador color beige que sostenía sus grandes tetas, que acariciaban la altura de la barriga. Caminaba con lentitud y se quejaba constantemente de su pierna derecha. La mano en la espalda, a la altura de los riñones, era su postura preferida.

—¡Ya! —Antonia ocultó su descontento.

Juan (el hijo mayor de Antonia) se había ido hacia el gallinero, que estaba justo a la izquierda conforme entrabas a la casa, en busca de su perro: Dozer. Un nombre un tanto extraño para una mascota; pero peor era el nombre del gato: Whisky.

Por supuesto, no lo encontró, y empezó a silbar entrecortadamente, pues la lengua se le trababa y el silbido salía resquebrajado, como un graznido.

Pero sí observó el rastro de sus huellas sobre la tierra, montaña arriba, donde la vista no alcanzaba a ver nada más que miles de ramas —dispuestas de formas extrañas, como relámpagos en una noche de tormenta— haciendo desaparecer el bosque. La mayoría de los árboles eran robles, y los que estaban sobre la colina eran pinos. En la misma puerta de la casa, a unos tres metros, había una Higuera de cerca de setenta años, tan grande como un bosque entero.

—¡Mamá, Dozer se ha escapado! —vociferó Juan, que contaba con nueve años de edad. Era delgaducho y tenía las manos finas y largas. Esa mañana llevaba unos pantalones de campana —pasados ya de moda— y un jersey de lana gris con rayas oscuras que le había hecho su madre. El chico estaba asfixiándose dentro de ese horno.

Antonia no contestó.

—Mamá, Whisky se ha escapado —dijo Pili (la hija menor del matrimonio, cuatro años menor que su hermano). Su cabello se veía oscuro —al contrario que su hermano, que era castaño— y lo llevaba bastante largo. Su melena no tenía formas, sino que era lisa, con el flequillo cortado en línea recta, más arriba de la frente. Era delgada y llevaba un vestido rojo.

Antonia tampoco contestó esta vez.

—Tenga, la llave. —Valentí le puso la llave sobre la palma de la mano (que Pedro extendió tembloroso). Y se percató de que esta pesaba bastante—. Ahora es usted el nuevo inquilino de nuestra propiedad más deseada en nuestra familia desde mis abuelos, nuestros padres y ahora: nosotros, los únicos que quedamos. —Tenía el semblante serio, y sus ojos escondieron alguna razón más.

—Ya le contaremos la historia que tiene nuestra Masía —explicó Ángels, con una gran sonrisa dibujada en su cara arrugada. Era la mayor de los tres hermanos—. Pasaré algunos días hospedada con ustedes, para explicarles la historia de este hogar.

La cara de Antonia dibujó una línea recta en sus labios y cerró los ojos.

«Qué asco tenerla en casa para vigilarnos», pensó Antonia mientras desviaba la mirada hacia la Higuera.

La sangre del pecho ya estaba seca, pero había formado una mancha roja en su blusa blanca con escote.

Valentí empujó con fuerza la doble puerta de tres metros de alto y cuatro de ancho —dos por cada hoja— y esta chirrió sobre sus oxidadas bisagras, igual que el chillido de una vieja que ha perdido el conocimiento antes de morir en su penosa cama de hospital.

Los rayos del sol entraron en el interior (como dos grandes linternas encendidas), lamiendo la entrada oscura; pero salió un olor acre y a moho. Y a medida que se abrieron ambas partes de la puerta, la luz cegadora mostró una rancia entrada de paredes desconchadas y telarañas por todas las esquinas, habitadas por grandes arañas oscuras y tenebrosas, con sus ojillos rojos oteando la luz.

—Esta es la entrada —dijo Valentí, sacudiéndose las manos—. Como podéis ver, el tamaño del recibidor —o de la entrada, como prefiráis— es descomunal. Como el resto de la casa.

Pedro asintió con la cabeza, pero se hizo a un lado. Antonia puso cara de asco. «Mucha faena para limpiar», pensó.

El suelo era de piedra (como las calles de la Inglaterra de Jack el destripador), y muchas de las losas que lo componían estaban partidas y desgastadas. Una capa densa de polvo las cubría.

—Aquí entraban los caballos —explicó Ángels a sus espaldas. Su sonrisa eterna seguía dibujada en su rostro.

En el frente, dos inmensas escaleras se perdían en la altura. Cada escalón de estas estaba partido y desgastado. Una rata (con unos ojos brillantes y la cola más larga que Antonia había visto en su vida) se deslizó hacia una puerta en la base central, donde se perdió. Había papeles y basura en todos los escalones y más telarañas. Inusual, pues normalmente las arañas se anidan en la altura. Dos cucarachas se siguieron una a la otra en una gran carrera descubriendo sus caparazones marrones.

A la izquierda había dos puertas de dos metros de alto, de madera vieja y ambas tenían su propia cerradura. Estaban cerradas. A la derecha, una doble puerta más pequeña con cristales escondía una inmensa cocina de leña y pila de piedra.

—Pasen ustedes —dijo Valentí, extendiendo un brazo hacia el interior con el aire corrupto, como si aquello fuera un cementerio. Un olor nauseabundo impregnó la entrada hacia la salida, como una corriente de aire rancio—. Vamos a mostrarles la casa. Déjenme recordarles —una vez más— que ha estado cerrada mucho tiempo y no está precisamente en sus mejores condiciones; pero, con una capa de pintura y un lavado de cara, quedará como nueva. Lo realmente importante es que es resistente. —. Su mano palpó ahora la pared que se encontraba a su derecha—. Fíjense, que grosor tiene...

—Cuarenta centímetros de pared de piedra —le atajó Ángels.

Entonces, de pronto, Pili señaló hacia lo alto de una de las escaleras, y sus labios temblorosos dejaron escapar un susurro.

—He visto algo allí arriba, papá.

Pedro le acarició el cabello lacio.

—Son animales, hija, son animales.

El rostro de Valentí mostró una mirada fría y distante. Estremecedora, quizá. Permaneció en silencio.

Un largo y ominoso silencio en el que solo se escucharon los ladridos lejanos de Dozer, incapaz de romper la magia de la calma.

Finalmente, la visita a la casa se reanudó como si fuera un paseo por un museo lleno de antigüedades

Valentí abrió la puerta doble de la cocina. Los cristales estaban rajados, y faltaba uno de ellos. Su zapato crujió sobre los cristales del suelo. Bajó la cabeza y descubrió el destino del cristal que faltaba. La puerta chirrió como una condenada, aunque no con la intensidad de la puerta principal. Se escuchó el ruido ajetreado de los cristales del suelo al ser arrastrados por el suelo de cemento.

La luz del sol se reflejó vagamente en el suelo y en la pared de la entrada de la cocina, como un rayo láser en un puntero. Arrastrando los pies, Valentí se acercó a la ventana de muy reducidas dimensiones (que estaba sobre la pila de piedra) y la abrió, teniendo que soportar otro chirrido.

El sol penetró por la ventana con una lente bifocal, iluminando una gran mesa en el centro de la cocina. Una enorme cocina de casi cuarenta metros cuadrados.

La pareja de inquilinos se había quedado a las puertas de la cocina junto a sus hijos que, sorprendidos, oteaban cada rincón de la casa con su mirada inocente. Valentí les invitó a entrar, moviendo una mano.

—Pasad. Quiero que veáis vuestra nueva cocina que, seguro, será el deleite de todos vosotros. —Y no se equivocó. La cocina fue el único sitio donde nunca sucedió nada extraño. Era acogedora.

Pedro aún sostenía la llave en su mano; esta vez apretándola con fuerza en un puño cerrado.

Antonia fue la más decidida y dio un primer paso sobre el suelo de cemento, nada de plaqueta como los pisos. Las suelas de sus zapatos de tacón rozaron una áspera y rugosa superficie produciendo un ruido extraño.

—¡Ohhh! ¡Qué bonito! —dijo Antonia, llevándose las manos a la cara y marcando una O mayúscula con sus labios. Había visto la chimenea de grandes proporciones, algo que le causó mucha felicidad (pues era algo que apreciaba desde siempre).

Valentí le mostró su más amplia sonrisa y dijo:

—También tienen un horno para hacer pan.

La chimenea (de unos dos metros de ancho) estaba al lado derecho de la cocina, y el horno, con la boca cerrada ahora, se situaba al fondo de la cocina (a un lado de la pared ruinosa).

—Y la mesa es para preparar la matanza del cerdo, ¿verdad? —acertó a preguntar Antonia, y de pronto advirtió la oscuridad del hueco de la chimenea (que se perdía en la vista).

—¡Exacto! Aquí hacíamos todos los embutidos —explicó Valentí, pasando su rechoncho dedo por la superficie astillada de la mesa. No se clavó ninguna astilla.

Pedro, que se había atrevido a pasar el umbral de la puerta mientras esquivaba los cristales del suelo, estaba más entusiasmado que su mujer, pues su gran pasión eran las casas de campo.

En la pared de la izquierda había un gran hueco profundo dentro de la pared, como si allí hubiera estado algo hace mucho tiempo.

—¿Aquí había un armario? —preguntó Antonia, señalando el hueco.

Valentí movió la cabeza, y dijo:

—No. Había una Virgen.

—¿Qué Virgen?

—No lo sé. Ahora no lo recuerdo. —Valentí estaba mintiendo.

—¿Y por qué tenían una Virgen aquí?

Valentí no contestó, y la sonrisa estúpida de su hermana se difuminó de su rostro.

Juan estaba agachado frente a la chimenea, observando unos troncos ennegrecidos sobre un montículo de cenizas. Y miró por el hueco de la chimenea. Estaba todo oscuro.

Pili estaba agarrada al pantalón de su padre.

El olor agrio estaba todavía suspendido en el aire, como una densa y pegajosa neblina.

—¿Podemos seguir enseñándole la casa? —prorrumpió Ángels, mostrando de nuevo su sonrisa descarada. Sus piernas giraron y la ayudaron a salir de la cocina, siempre con la mano apoyada sobre su espalda.

Pedro no había llegado a tocar la superficie de la mesa, ni tampoco a abrir la puerta del horno; eso lo haría más adelante, a solas.

Salieron de la cocina casi al trote y se dirigieron hacia una de las puertas situada a la izquierda de la entrada. Valentí se sacó del bolsillo de la chaqueta un manojo de llaves tintineantes, gruesas, pero la mitad de pequeñas que la de la puerta principal, de la misma forma rústica.

La puerta, llena de telarañas, escondía una madera desgastada y llena de rajas, por la que podías ver la oscuridad de ese cuarto. Ahora se filtraban los rayos del sol, que mostraban una especie de partículas suspendidas alrededor de los haces de luz.

Al pasar junto a las escaleras, Pili señaló de nuevo una de ellas. Hacia lo alto.

—He visto algo — dijo. Pero nadie contestó.

El ruido chirriante de la llave al girar (y después, el de las bisagras) dio paso a todo un espectáculo de recordatorios, incluido un carruaje. Solo faltaba el caballo.

—Esta es una de las habitaciones donde nuestros padres y abuelos guardaban los carruajes, carros, ruedas de recambio y herramientas. Aquí se guardaban para ser reparados. Los carruajes completos se guardan en otra estancia, fuera de la casa. Os la enseñaré después —explicó Valentí, en medio de la penumbra. En esa habitación no había bombilla alguna suspendida en el techo, como un gigantesco moco.

Pedro se acercó al umbral de la puerta, y observó cada una de las piezas de aquella habitación, como si fueran reliquias. Sus ojos brillaron por un momento y sus labios se arrugaron. Distinguió, entre las herramientas, un trillo y una guadaña. Había palas, picos y ruedas de carruaje apoyadas en la pared. El propio carruaje en el centro, como un cráneo gigantesco con sus cuencas vacías, y palos largos doblegados por el tiempo.

Juan quiso entrar en la habitación, pero la mano rechoncha de Valentí le agarró el brazo delgado.

—Hijo, puedes hacerte daño ahí dentro —dijo cínicamente—. Hay muchas cosas que cortan. Esta es una de las habitaciones en las que no debes tocar nada.

Valentí movió la cabeza como una pelota hacia Pedro y Antonia con el ceño fruncido.

«No tenéis que entrar aquí joder», había pensado (casi en voz alta).

—O sea, que hay algunas habitaciones que no debemos entrar, ni limpiar, ¿es eso lo que quiere decir?

Valentí asintió con la cabeza.

Antonia se mesó el cabello, corto y rubio, satisfecha.

«¡Mejor, menos mierda que limpiar!», pensó, mientras sus ojos miraban el rostro de Valentí (que ya estaba cerrando la puerta de la habitación).

Con llave.

Ángels renqueó sobre el suelo empedrado hacia la otra puerta, y cuando llegó a ella —no sin quejarse de su espalda— apoyó su mano (casi morada) sobre la puerta astillada. Se clavó una astilla.

—¡Vaya por Dios! Una pincha —dijo con una voz aguada. Una pincha (como así se le conocía) era una astilla pequeña.

—Ten cuidado, hermana. Estas puertas necesitan una mano de pintura y lijarlas un poco. —De pronto, Valentí dejó de hablar, y empezó a pensar—. Mejor será que no se toquen las puertas. Solo pintura. Nada de lija. Son parte de nuestra vida. —Miró a Pedro.

Juan estaba ahora sentado en el primer peldaño de las escaleras de la derecha, y sintió el intenso frío en su culo (a pesar de que era verano).

—¡Juan, levántate de ahí! —vociferó la madre, arrugando sus labios pintados de rojo. —¿No ves que está lleno de cagarrutas de ratas?

«De mierda», pensó el crío.

Y se levantó. Tenía el culo helado.

Valentí se acercó a su hermana, y le pidió que le enseñara la herida. Su dedo rechoncho tenía un puntito negro de una astilla clavada en la yema de su pulgar. No había sangre.

Antonia los miró de reojo con el ceño fruncido.

«Vaya par de idiotas», pensó.

—No es nada. Cuando lleguemos a casa te sacaré la pincha con una aguja. ¡Anda que no he sacado pinchas! —Y su rostro mostró una amplia sonrisa a la puerta.

Ahora sus dedos juguetearon de nuevo con las llaves, y seleccionó una llave oxidada con un extremo de dos puntas rectangulares. La llave era maciza y acababa en forma de trébol.

Introdujo la llave (con un sonido peculiar) y giró de forma suave, solo una vez. Se escuchó un clan metálico, y la puerta se abrió, chirriando (como si tuviera un muelle, detrás de la misma, que se recogía). El problema venía del nivel de la puerta y la jamba.

En esa habitación sí que había luz. El pulsador era una llave (como una especie de grifo rectangular, como una cruz). Los dedos pulgar e índice de Valentí giraron la base —como una palanca—, y la luz amarillenta iluminó vagamente el espacio vacío de la habitación.

—Esta puerta puede permanecer siempre abierta, pues es la que os lleva al establo y al cuarto de baño; así que podéis olvidaros de la llave —explicó Valentí, mientras la llave tintineaba ahora junto a las otras (como las llaves de una mazmorra).

Con su sonrisa eterna —dibujada en su cara redonda— y la mano extendida (señalando con los dedos el suelo), Valentí les invitó a pasar primero a ellos.

Pedro fue el primero en entrar en la habitación vacía (algo impropio de él, ya que carecía de los impulsos necesarios para hacer las cosas cotidianas de la vida en cuanto a los asuntos de sociedad).

Hinchado, como un globo lleno de agua, Pedro se paseó hasta el fondo de la habitación, flexionando sus bíceps, como si estuviera delante de un espejo. La pared era gris, y la tierra se caía de los bordes de la piedra.

Antonia fue la segunda en entrar, y mostró una expresión impávida al ver el cuarto amarillento y «con olor a algo que parecía mierda», pensó.

Pili entró despacio, como si fuera metiendo sus pequeños pies en el agua fría de la piscina. Sus ojos estaban algo dilatados por la confusión. Juan, simplemente, dio un salto hasta el centro de la habitación, haciendo que sus zapatos levantarán una nubecilla de polvo.

Después entró Ángels, quejándose del pincho y observando todo el rato el puntito negro que dolía a horrores.

Valentí fue el último en entrar en la mezquina habitación, donde había espacio para todos. Era bastante amplia, pero olía a rancio y a algo más.

El traje azul de Valentí no brilló bajo la bombilla de cuarenta vatios, pero sí le pareció que una de las llaves resplandecía bajo la luz menguante, aun a pesar de estar oxidadas y de un color oscuro. La siguiente puerta no tenía cerradura.

En lugar de ello, tenía un enorme cerrojo que consistía en una barra de hierro torcida y oxidada con una palanca en un extremo. Si movías la palanca, el trozo de metal se movía dentro de unos anillos oscuros, chirriando como un animal herido hasta que alcanzaba el final de su recorrido.

—Está un poco duro de no usarlo todos estos años. Pero no hay nada mejor que poner una gota de aceite para que el cerrojo funcione sin ruido. —Esto último lo matizó Ángels, porque había visto doblegar los labios de los nuevos inquilinos a la vez que bizqueaban ante una tirícia, es decir, como si masticaran un pedazo de algodón. Esa palabra no venía ni en el diccionario, pero en Bonmati sí se empleaba bastante.

—Sí, mi hermana tiene razón —jadeó Valentí, mientras sudaba por la frente, y sus nudillos se habían vuelto blancos al estar empujando el cerrojo con todas sus fuerzas. Un ruido en sus tripas avisó de la apertura de la válvula de escape. Más mierda sobre la mierda no se notaría.

Finalmente, la puerta se abrió y, como una oleada de calor, el olor a mierda les golpeó los mofletes a todos, que tuvieron que torcer la cabeza (y aguantar la respiración durante unos interminables segundos).

—¡Huele a mierda! —exclamó Juan, con una pinza en la nariz formada por sus propios dedos. Su voz sonaba extraña. Ahogada.

—¡Hijo! —vociferó la madre, abriendo aún más los ojos ante la presencia de aquel olor tan persistente.

Su padre le dio un cogotazo con la mano, y la cabeza del pequeño rebotó en el aire y retrocedió como un balón. El pelo bailó en el brusco movimiento.

—¡Ay!

—Aquí está el establo. —Señaló Valentí—. Supongo que lo habrán descubierto antes de que yo lo diga. El anterior inquilino se dejó sin limpiar esta parte de la casa. —Hizo una pausa en la que se llevaba un pañuelo blanco a la enorme nariz, y agregó—. Bueno, toda la casa.

Encendió la luz del establo —que eran dos—, y se iluminó el gran espacio de más de cien metros cuadrados, con un brillo débil, y contemplaron, horrorizados, cómo cientos de ratas (del tamaño de conejos) corrían sobre las vigas de madera: una detrás de otra, dejando ver sus enormes bigotes y sus largas colas grisáceas.

Se escucharon varios bufidos y, finalmente, unos chillidos (como los de un gato cuando tiene hambre). Las vigas (de madera carcomida) estaban repletas de ojillos brillantes escondidos detrás de la paja.

—Pobretas —dijo Ángels, como si le importaran esas jodidas ratas. En realidad, las odiaba; pero interpretaba su papel.

Antonia se giró hacia ella para desafiarla con la mirada.

—Aquí es donde se crían las vacas y los borregos. Antaño estaban los caballos. —Valentí señaló los comederos del establo y las diferentes piezas de colección para vestir a un caballo: como una Baste o un Collaró (que estaban sujetos en la pared de la derecha por unos agarres oxidados).

El olor fétido todavía persistía como una nube esponjosa alrededor de sus cabezas.

—Nuestros abuelos guardaban a los caballos por la noche aquí —corroboró Ángels, avanzando hacia al interior del establo que se extendía ante ella, como una gran habitación de proporciones inmensas, como un refugio cavado en las profundidades de la casa con habitaciones escondidas tras otras puertas de madera carcomida.

Valentí movió su mano derecha, señalando el interior del establo. Ya se había quitado el pañuelo de la nariz y, antes de guardárselo en el bolsillo de la chaqueta, se lo quedó mirando como si allí hubiera algo interesante.

¿Dónde había leído esto?

Sus pies lo empujaron hacia adentro.

Y una sombra se dibujó en la pared, que no era la suya. Desapareció casi al instante, pero Pili la había visto y se quedó con los ojos abiertos, señalando la pared.

—¿Te asustan las ratas? —preguntó Valentí, con su estúpida sonrisa (dibujada en su cara durante toda la mañana)—. Ya no están. Se han marchado todas y no regresarán.

«Claro, porque la silueta o esa sombra las devorará a todas», pensó Pili, con el corazón en un puño.

Su padre le mesó el cabello.

Valentí comenzó a caminar por el establo y sus pasos sonaban como cáscaras de nuez rozando el suelo. Hubo un interminable y largo paseo hasta la puerta doble, igual que la de la entrada de la Masía donde se detuvo. Su calva brilló tenuemente bajo la luz de aquellas bombillas colgadas como murciélagos con la cabeza en llamas.

Ángels siguió en parte los pasos de su hermano, renqueando sin dejar de sujetarse la espalda con su menuda mano, y dijo:

—Podéis entrar. Aquí el olor es más llevadero. Mi hermano va a abrir la puerta, y todo será un recuerdo lejano. —Su mano se movía como un remo en el aire, y sus ojos oscuros brillaron bajo la luz mezquina. Sus pies —enfundados en unas zapatillas— estaban hundidos en la mierda seca, revuelta en paja.

Antonia puso cara de asco.

—¡Qué bien! —gritó Juan, echando a correr por el establo. Sus zapatos se llenaron de mierda y paja, pero el crío era feliz correteando por la cuadra, como presagiando que allí pasaría largas horas.

Y no se equivocó.

—¡Juan! ¡Quédate quieto! —gritó Antonia con los ojos blancuzcos. Los ponía así cuando gritaba, y la vena de su cuello se hinchaba como una manguera a punto de reventar.

—Déjelo que disfrute —dijo Valentí mientras trataba de quitar un pedazo de tronco que hacía de pestillo en la puerta doble. Su frente se llenó de sudor y sus nudillos se tornaron blancos de nuevo—. Me temo que tendrán que ayudarme.

Antonia miró a su marido.

—¡Pedro! Ayuda al pobre hombre.

Pedro se quedó un rato inmóvil sin saber por qué, pero finalmente reaccionó. Pasó por el umbral del marco de la puerta y sus zapatos pisaron la mierda mientras bufaba como un gato, sacando pecho.

«Aquí voy yo, el musculito de turno. Ese árbol es un palillo de dientes para mí», debió pensar (por la ligereza que empleó para llegar hasta la puerta donde Valentí estaba secándose el sudor con el mismo pañuelo de antes).

—Como verá, es un macizo tronco lo que atraviesa toda la puerta, además de tener cerradura. —El tronco estaba colocado cruzado (como una viga de hormigón entre las dos puertas) y encajado en dos agujeros: uno a cada extremo del amplio muro de la pared.

Pedro tocó la madera con sus dedos finos, y la bordeó como si sujetara una espada. Infló los pulmones y tiró hacia él. El tronco se desplazó hacia arriba y abandonó los dos agujeros a través de una guía marcada en la pared. Después, bajo un resoplido, y mostrando unos bíceps hinchados como dos neumáticos, dejó el tronco a un lado de la puerta, en posición vertical, apoyado en la pared.

—Gracias —dijo Ángels, desde el centro del establo.

Pedro hizo un gesto con la cara, pero no habló. Tímido él, y calzonazo para su mujer.

Pili, como siempre, estaba junto a él de nuevo. La niña de sus ojos, que se había desplazado como una sombra en mitad de la noche.

Valentí sacó de nuevo el manojo de llaves, y estas tintinearon de nuevo como las cadenas de una mazmorra. Eligió una tan grande como la de la entrada principal y la introdujo en la cerradura tras fallar dos veces.

Sonrió de nuevo dos veces más mientras sus ojillos se volvían hacia ellos y giró la llave con mucho menos esfuerzo (esta vez dos veces). Pero el ruido fue igual. Chirriante y desquiciante a la vez.

Antonia había pisado su primera mierda en su vida, y la paja se introdujo en el zapato de tacón, entre los dedos desnudos con las uñas pintadas de rojo. Muy cursi ella.

Entonces, las llaves regresaron al bolsillo de la chaqueta, y Valentí tiró de ambas partes de la puerta (que se abrió en dos). Entró luz, pero no los rayos del sol. Este estaba brillando al otro lado de la casa, y donde se hallaban era la parte más húmeda de la casa, incluso en el verano. Pero aquella luz seguía siendo mucho mejor que las mezquinas bombillas (que quedaron relegadas a un segundo plano).

—Esta es la parte de atrás de la casa —explicó Valentí, pisando la hierba húmeda que había aflorado en la misma línea de la puerta.

Y a la vez que se había abierto la puerta, el olor a mierda se había escapado por el hueco (como un gran pedo silencioso y extremadamente largo).

—¡Ostras, que chuli! —gritó Juan, corriendo hacia la salida como una polvorilla, pero esta vez solo levantando paja con sus tacones, y no nubecillas de polvo. Y mierda.

—¡Juan! —Antonia se llevó la mano a la boca ante la atenta mirada de Ángels.

Al salir, a la izquierda, había una ladera de la montaña, húmeda y musgosa, con cientos de árboles retorcidos como si estuvieran encorvados, cansados. Sobre el camino de tierra de la entrada a la parcela había una manta verde, como si allí hubiera miles de lágrimas perdidas de un desamor. Toda la hierba estaba húmeda.

—Como podéis ver, estáis en plena Naturaleza. Esta es la parte más recomendable para pasar el verano. Es una zona fresquita en la que nunca llegan los rayos del sol. Hay habitaciones que dan a esta parte de la casa. —Señaló Valentí, alzando la cabeza.

«Y la mierda también está aquí», pensó Antonia con una amarga cara. Pero nadie reparó en ella.

Ángels había llegado a la puerta arrastrando penosamente sus pies y quejándose de la espalda.

—Aquí abajo. —Señaló hacia la izquierda con su rechoncho dedo—. Hay un río. ¿Escuchas el agua correr?

Valentí dibujó una nueva forma de sonrisa en su cara. La tenía de todas las formas. Ahora, era como si estuviera cagando y por su ano hubiese salido el churro más grande del mundo. Era pura satisfacción.

—Es una afluencia del río Ter —explicó Valentí y añadió—: Y justo al frente está el propio rio Ter. — Ahora su sonrisa era la que se muestra después de limpiarse el culo.

Con sus pies aplastó un buen puñado de hierba que segundos antes estaba apuntando al cielo, y les mostró el camino que llevaba a la parte posterior de la casa, al bosque y a otro camino justo al lado, que conducía al río mencionado.

Había tres caminos.