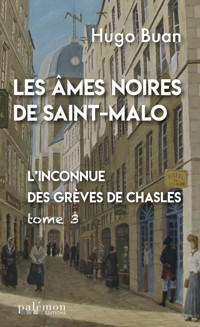

Alors que le commissaire Darcourt tente de s’initier au fonctionnement du télégraphe de Chappe, installé depuis quelques années au-dessus du clocher de Saint-Malo, de macabres nouvelles vont surgir de toute part. Qui est cette inconnue retrouvée noyée sur les Grèves de Chasles, dans la petite mer intérieure, cinq ans plus tôt ? Sa sœur, comme le prétend le juge qui lui annonce la nouvelle ? Le cadavre avait été identifié par la petite Marie de la ferme de Tourville, sa meilleure amie. Toujours à la recherche de Justine, Louis Darcourt ne peut s’y résigner. L’inspecteur Joseph va instaurer le doute dans sa réflexion. Et puis il y a tous ces morts, ces individus assassinés avec la signature, justement, de Justine… Jusqu’à ce que le drame arrive, le plus douloureux pour Darcourt… Ce premier mois du nouvel Empire, janvier 1805, sera impitoyable pour le jeune commissaire. Sans se départir de son irrésistible humour, Hugo Buan nous livre ce troisième roman policier historique, toujours aussi bien documenté, mystérieux, passionnant… À travers cette énigme captivante, il poursuit sa plongée dans le pays malouin du début du XIXe siècle pour notre plus grand plaisir !

À PROPOS DE L'AUTEUR

Hugo Buan est né en 1947 à Saint-Malo où il réside. Passionné de polar, il publie son premier roman,

Hortensias Blues (en 2008 aux éditions Galodé de Saint-Malo), une enquête policière bourrée d’humour à l’imagination débordante. Il crée ainsi le personnage du commissaire Lucien Workan, fonctionnaire quelque peu en disgrâce auprès de sa hiérarchie, ce qui lui vaut d’être muté depuis Toulouse, où il a laissé sa famille, à Rennes. Ses méthodes sont encore largement désapprouvées par son nouveau patron, mais pour Workan, seul le résulat compte ! Ajoutons que ses ouvrages se sont retrouvés sélectionnés pour pas moins de 5 prix, parmi lesquels le Prix Michel Lebrun (au Mans) et le Prix Polar de Cognac.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

CE LIVRE EST UN ROMAN.

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

Plan

PLAN CADASTRAL NAPOLÉONIEN DE LA CITÉ FORTIFIÉE.ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-MALO

EXTRAIT DU PLAN 1805 DES ENVIRONS DE SAINT-MALOÉTABLI PAR L’INGÉNIEUR GUIGNETTE.ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-MALO

Chapitre 1Arrestation à la Ville-Lehoux

23 thermidor an II (10 août 1794)

Justine s’essuya le front à l’aide du tablier en cotonnade beige qu’elle portait, noué à la taille, malheureusement trop grand pour elle ; il lui arrivait presque aux chevilles. Le soleil et la chaleur de thermidor lui empourpraient les joues, la sueur ruisselait en fines gouttes sur son visage. Du haut de ses quinze ans – elle était née le jour de Noël, le 25 décembre 1778, bien avant la Révolution –, elle ne se souvenait pas d’avoir connu un été aussi chaud.

Son père l’avait envoyée du côté du Petit Frotu glaner de la paille et des épis dans un champ fraîchement moissonné, au bord du Routhouan. « Ça nourrira tes bestiaux ! » lui avait-il dit. Son frère Louis était parti depuis deux jours, avec le petit bêta d’Henri Girard, faire la vraie moisson dans le Clos-Poulet, à la ferme du Bois Martin à Saint-Père. Qu’il était niais ce petit Girard, il rougissait dès qu’il la voyait et bégayait quand il lui parlait. Enfin, parler n’était pas le vrai mot, il bredouillait des âneries comme : « Tu as de belles mains, j’aimerais en prendre une. » N’importe quoi ! Elle écarta le haut de son tablier et jeta un œil sur sa poitrine, puis secoua la tête : elle n’avait pas trop de seins, mais elle était sûre qu’ils pousseraient l’année prochaine, et, s’ils ne poussaient pas, eh bien elle s’en passerait, voilà ! C’était sans doute pour ça que le petit Girard ne lui parlait pas de ses seins.

Elle ne comprenait pas que son frère Louis, si beau, si intelligent, puisse avoir le petit Girard comme ami. C’est vrai qu’elle avait remarqué lors d’une visite de la famille Hervelin à la boutique de la mère du petit Girard que Louis se mettait aussi à bafouiller en lorgnant les nénés de la mercière. Que les hommes étaient bêtes ! Et pourtant elle aurait voulu être un homme, elle ne supportait pas les robes et autres fanfreluches avec lesquelles les femmes avaient le don de se couvrir pour être belles. Belles, c’était vite dit ; endimanchées à la mode de la foire de Boisouze, oui ! La foire aux petits cochons que toutefois elle aimait tant. C’est pour cela qu’elle s’appropriait les vêtements de son frère quand ils étaient usés et s’habillait le plus souvent en garçon après avoir raccourci les manches de chemises et diminué les culottes.

Pour glaner, avec la chaleur, il était plus aisé de passer une robe légère sous le tablier, ça camouflait de plus les envies pressantes qui pouvaient survenir en plein milieu d’un champ. Elle arrivait maintenant près de la ferme de la Ville-Lehoux, et venait de croiser Laudard, le ramoneur, le vilain corbeau, qui allait de maison en maison proposer ses services. Elle ne l’aimait pas, il était sale et cliquetait de partout avec ses ustensiles ficelés à sa ceinture et à ses épaules. Il semblait que son échelle lui était cloutée sur le dos. Quel épouvantail ! Les paysans se méfiaient de lui. Le bruit courait qu’il renseignait les comités révolutionnaires sur la présence de prêtres réfractaires dans tel ou tel hameau de campagne.

Elle pensa à cet homme aperçu, l’autre soir, en pleine discussion, près de la grange, avec son père et sa mère. C’était peut-être un curé ? Ça devait être comme ça, un prêtre réfractaire. Mais comment les reconnaître sans leur soutane ? Le père Hervelin n’aimait pas qu’on lui pose des questions. Louis aussi l’avait vu, cet homme. Pendant le souper, elle attendit vainement que son frère posât la question de l’identité de l’individu au père ou à la mère, mais devant le visage fermé des parents, il s’était abstenu.

Au début, dans la famille, tout le monde aimait la Révolution. Puis on désenchanta, les différents comités de Port-Malo et de la nouvelle commune de Port-Solidor, anciennement Saint-Servan, s’acharnant à se faire détester par les braves gens. L’arrivée du terrible proconsul Le Carpentier envoyé par la Convention acheva l’esprit révolutionnaire de ceux qui hésitaient encore entre la monarchie et la république. Avant la Révolution, Marie-Madeleine Hervelin, la maman de Justine et de Louis, royaliste convaincue, femme pieuse, assistait à la messe tous les dimanches où elle entraînait sa fille. Louis les rejoignait de temps à autre, non par ferveur religieuse, mais par bienveillance envers sa maman.

Justine se persuada que l’homme entraperçu ne pouvait être qu’un prêtre réfractaire et que sa mère non seulement le cachait, mais aussi qu’il célébrait la messe dans la grange sur des bottes de paille. Elle allait franchir le pas et le lui demander franchement.

— Justine !

La jeune fille sursauta. Elle arrivait dans la cour de la ferme. Son père sortait de l’écurie à grands pas. Il avait crié et semblait tout essoufflé.

— Oui ?

— Va vite te cacher !

— Pourquoi ?

— Il y a des hommes, des soldats ou des gardes nationaux qui viennent de la Guymovière. Ils grimpent par la sente.

— Ils viennent chez nous ?

— Oui.

— Quoi faire ?

— Nous arrêter !

— Qu’est-ce qu’on a fait ?

— Ta mère a caché un curé… Je lui avais pourtant dit que ça nous apporterait des ennuis.

— C’est grave ?

— Avec ces gens-là, on ne sait jamais… Ils vont nous questionner et peut-être nous emmener pour nous faire peur.

— Alors, sauvez-vous, père.

— Ça ne sert à rien… Où aller ? Chez d’autres fermiers ? On ne va quand même pas les mettre dans l’embarras.

— Il y a des bateaux à Saint-Malo… J’ai entendu dire que des gens partaient se cacher en Angleterre.

Louis-Victor Hervelin émit un petit rire nerveux et secoua la tête.

— Non, ma fille… C’est pas pour nous, ça.

Justine essuya sa joue, un mélange de larmes et de sueur. Ses cheveux blonds lui collaient au front. Ses yeux verts en amande, qui changeaient de couleur avec les nuages du ciel, se durcirent, se plissèrent, la haine envahissait son cœur.

— Alors, je vous accompagne.

Marie-Madeleine Hervelin sortit de la maison et s’approcha de sa fille ; Justine l’enlaça par la taille et enfouit son visage dans les plis du tablier bleu de sa maman en sanglotant.

— Je vais avec vous, répéta Justine.

Sa mère lui caressa la tête.

— Non, ma toute belle aimée… Tu as une cachette sans égale dans le trou sous les planches près du puits, on va y étaler de la paille par-dessus, ils ne te trouveront pas… On reviendra demain après avoir été interrogés, ce ne sera pas long… Quand tu sortiras du trou, il y aura de quoi manger dans la huche à pain.

Des bruits de pas sur le sentier caillouteux résonnèrent.

— Viens vite !

*

La troupe de soldats pénétra dans la cour, ces derniers étaient vêtus d’uniformes élimés et disparates ; deux hommes en civil les devançaient. L’un d’eux, plume tricolore volant au vent sur son bicorne, s’avança vers les fermiers.

— Citoyen Hervelin ?

— C’est moi, dit le père.

Le représentant du proconsul Le Carpentier se tourna vers Marie-Madeleine.

— Citoyenne Hervelin ?

— C’est moi.

— Où sont vos enfants ?

— Quels enfants ?

— Ne jouez pas à la plus maligne avec moi, citoyenne, vous n’êtes pas sûre de gagner.

Marie-Madeleine baissa la tête.

— Alors ! Où sont-ils ?

— À Rennes.

— Sacrebleu ! Et que font-ils à Rennes ?

— Des études.

— Des études ? minauda l’homme enrubanné.

Le deuxième civil vint lui murmurer quelques mots à l’oreille. Il changea d’attitude.

— Bien, nous verrons ça plus tard. J’ai une déclaration du proconsul Le Carpentier à vous lire, citoyens.

Il déroula le rouleau de papier qu’il avait sous le bras et lut :

« Nous, proconsul Le Carpentier, représentant du peuple, délégué par la Convention nationale dans le département de la Manche et départements environnants dont l’Ille-et-Vilaine.

Informé, par des renseignements certains, que des prêtres réfractaires sont recelés dans des maisons et des fermes, tant à Port-Malo qu’à Port-Solidor, où ils entretiennent le fanatisme par des pratiques secrètes, le Salut public nous impose à partir de ce jour et sur-le-champ d’opérer des visites domiciliaires dans toutes les maisons de ces deux villes.

Chargeons les administrateurs du District de se concerter avec la Municipalité, le Comité de Surveillance et la Société populaire de chacune de ces deux communes, pour mettre le présent à exécution et… »

— C’est long ! s’impatienta Louis-Victor Hervelin.

— Ce n’est pourtant pas fini.

Le deuxième homme vint lui murmurer quelques mots à l’oreille.

— Bien ! fit l’enrubanné. C’est signé : Proconsul Le Carpentier. Liberté, égalité, fraternité ou la mort !

— Je ne vois pas le rapport avec nous, dit Hervelin.

— Il est de notoriété publique que vous cachez un de ces réfractaires à la Constitution civile du clergé.

— Quelle notoriété publique ?

Il se retourna vers la petite troupe.

— Gardes ! Attachez-les !

Tapie dans le trou près du puits, Justine se mordait les lèvres pour ne pas crier, ou éclater en sanglots. Par un interstice entre deux planches, elle apercevait toute la scène.

— Comment t’appelles-tu, citoyen ? Nomme-toi afin que les murs de cette ferme retiennent ton nom et vous maudissent, toi et tes comités, jusqu’au panier de la guillotine ! cria Hervelin.

— Je suis le citoyen Morvass… Théophile Morvass ! Et je suis fier d’être un bon républicain.

— Je n’ai pas entendu.

— Morvass ! brailla le représentant du peuple. Là, tu as compris ?

Les hommes de la troupe terminaient les nœuds et testaient la solidité des liens une fois la tâche achevée. Le citoyen Morvass demanda aux soldats d’aller fouiller la ferme. Tout devait y passer : l’habitation, les greniers, la grange, l’étable, l’écurie et même la soue aux cochons. Debout sous le soleil, les mains liées dans le dos, le couple Hervelin ne bronchait pas. Dignes dans ce qu’ils considéraient comme étant un contresens. Leur faute ? Avoir caché un homme qui fuyait la guillotine. Le tribunal leur donnera raison sans nul doute possible, c’était un geste de fraternité, la devise de la patrie.

Désormais, Justine n’ignorait plus de quoi on accusait ses parents ; cacher un prêtre réfractaire. Malgré la chaleur, son sang se glaça. Elle se souvint que son frère Louis, quelques jours plus tôt, était allé assister à l’exécution d’une dame, Angélique Glatin, qui avait caché deux prêtres réfractaires dont l’un fut guillotiné avec elle. Alors ? Il s’agissait du même crime. Ses parents allaient être guillotinés. Elle retint ses larmes alors qu’un des soldats s’affairait à donner des coups de baïonnette dans une meule de foin adossée à l’écurie. Soudain, elle entendit des pas sur les planches. Elle arrêta de respirer. Au bruit du treuil couinant, elle sut que l’homme remontait un seau d’eau du fond du puits. Les parents Hervelin ne bougeaient pas, tétanisés. Le garde alla ensuite proposer à boire à ses compagnons après avoir saisi l’écuelle qui était posée sur la margelle.

Tout ce remue-ménage dura près d’une demi-heure. Le citoyen Morvass se campa devant Marie-Madeleine.

— Dis donc, citoyenne, elle est bien jeune ta fille pour aller étudier à Rennes… Elle apprend à traire les vaches ?

— Non.

— Non quoi ?

Marie-Madeleine lui cracha au visage. Morvass recula et s’essuya de sa manche.

— Maudite catin ! Maudite garce de bigote ! Tu vas comprendre ton malheur !

Il se tourna vers les soldats.

— Arrêtez la fouille ! Vous trois, emmenez cette catin dans l’écurie, je vous rejoins… Les autres, commencez à descendre vers la Guymovière avec le citoyen Hervelin.

Les mains liées dans le dos, l’homme se débattit ; il reçut un coup de crosse à la tempe d’un des soldats et tomba à genoux. Un autre l’aida à se relever et l’entraîna vers le sentier de la Guymovière.

Dans son trou, Justine se serrait la gorge avec ses mains. Envie de mourir. Mourir à tout prix. Soudain, elle entendit des hurlements. Sa mère. Les cris venaient de l’écurie. Des cris mélangés à des voix d’hommes. Des voix de porcs. Des ahanements rauques et des rires vulgaires. Et toujours cette voix qui suppliait… en vain.

Quelques minutes plus tard, sortant de l’écurie, les quatre hommes traversèrent la cour en tirant Marie-Madeleine dépenaillée, les pieds traînant sur le sol, et disparurent dans le sentier.

Justine attendit, attendit, elle s’empêchait de respirer. Puis elle éclata, des sanglots, des pleurs, des cris ; elle souleva les planches dans un grand fracas en les projetant contre le puits et hurla, le visage rempli de haine tendu vers le soleil. Elle tenta de s’apaiser puis, hagarde et frissonnante, elle se dirigea vers l’habitation. Elle réunit quelques hardes dans une taie et vida la huche à pain qui servait de garde-manger : lard, confitures, les premières pommes, boule de pain noir, beurre et trois galettes de la veille. Elle glissa le tout dans une musette de chanvre et jeta un œil vers l’extérieur. Rien. Elle décida de se reposer, de reprendre une respiration normale avant de sortir ; elle s’assit à même le sol et réfléchit. Elle descendrait vers le Routhouan, suivrait le ruisseau qui l’emmènerait vers les grèves. Non, il fallait rejoindre la ferme de Marville en passant par la Tréhérais : oui, ça, c’était mieux. Plus court. À Marville, elle demanderait de l’aide et se cacherait en attendant le retour de ses parents.

Elle resta deux jours à la ferme de Marville. Elle apprit, par ses amis fermiers, que le lendemain de son arrivée, des coups de fusil avaient retenti aux Talards, dans la grève. On fusillait encore sûrement des brigands, des chouans, ou qui sait ? Peut-être des Vendéens restés dans l’arrière-pays et qui avaient fini par se faire prendre. Le lendemain, elle décida de remonter à la Ville-Lehoux voir si son frère et ses parents étaient revenus. Elle chercha en vain. Les hardes de Louis avaient disparu. Il était donc rentré des moissons de Saint-Père et reparti. Pourquoi ? Se cachait-il, lui aussi ? Où était-il ? Dans une maie, elle retrouva des vêtements de Louis quand il était plus jeune. Elle s’habillerait en garçon. Elle se coupa les cheveux et enfonça sur sa tête un vieux tricorne ayant appartenu à Louis quand il avait douze ans et qu’il mettait pour se rendre à la foire de Boisouze. Elle passa sa musette sur son épaule et décida de traverser Marville et le Grand Marais pour aller voir son amie, la petite Marie, à la ferme de Tourville.

Sur ses gardes, elle descendit la butte de la Hulotais, prit le sentier de la Tréhérais pour repasser de nouveau devant la ferme de Marville. Elle entendit un bruit caractéristique qui la fit se jeter dans un buisson. Avant de l’avoir vu, elle l’avait reconnu ; le ramoneur Laudard et son cliquetis de ferraille passèrent sur le chemin. Plus loin, à la Motte, elle se cacha encore, des soldats arpentaient la grève près de la Pouparderie. Que faisaient-ils ? L’hôpital n’était pas loin, un aliéné évadé ? Après avoir laissé les Talards et sa poudrière à sa gauche, elle longea le Grand Marais, passa Moka et arriva enfin à la ferme de Tourville. La belle demeure, une maison de maître, semblait silencieuse ; elle traversa la cour en s’abritant à l’ombre des bâtiments. Elle décida de pénétrer dans l’écurie et de se reposer sur un tas de paille. Elle s’endormit. Elle sentit qu’on la touchait, et se réveilla en sursaut.

— Marie ! cria-t-elle.

— Oui, c’est moi, ne crains rien, je suis toute seule.

— Hou ! Tu m’as fait peur.

La petite Marie s’assit à côté d’elle.

— Tu viens pour tes parents ?

— Qui t’a parlé de mes parents ?

— Ton frère est passé avant-hier…

— Tu as vu Louis ? la coupa Justine.

— Oui. Il était à leur recherche…

Elle baissa la tête et continua :

— Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes… es-tu avertie de ce qui s’est passé ?

Justine secoua la tête.

— Non… Mais je pense qu’ils ont été guillotinés… Ils cachaient un prêtre comme mademoiselle Glatin.

La petite Marie passa un bras sur les épaules de Justine.

— Ils ont été fusillés, la guillotine ne marchait pas…

— Aux Talards ?

— Oui. Sur la grève. Comme les Vendéens.

— J’étais cachée à la ferme de Marville, mes amis m’ont dit qu’ils avaient entendu des coups de feu. Ça devait être mes parents… Comment était Louis ?

— Affolé. Il était venu de la Ville-Lehoux en courant et se rendait dans les Murs par le Sillon. Je crois qu’il voulait assister à l’exécution… juste devant la guillotine.

— Il est revenu te voir après ?

— Non. Je ne l’ai pas revu… Qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?

— Chercher Louis, il doit bien se cacher quelque part… S’il vient te voir, tu lui dis que je passerai ici tous les dimanches soir… Qu’il m’attende.

— Tu seras où, toi ? On peut t’accueillir un moment à la ferme, si tu veux. Et puis tu peux peut-être rentrer à la Ville-Lehoux, ce n’est pas à toi qu’on en veut.

— J’ai entendu dire qu’on arrêtait les familles entières et j’ai bien vu les soldats me chercher… Je n’ai pas envie que toi et ta famille vous fassiez arrêter… Est-ce que le nom de Morvass te dit quelque chose ?

— Morvass ? Oui… ma mère a des cousins de ce nom-là… Pourquoi ?

Justine fut surprise par la réponse.

— Oh, comme ça, une affaire de grains à livrer… Je ne sais pas trop où… mes parents en parlaient entre eux. Le cousin de ta mère attendra.

Elle s’efforça de sourire.

— Ma mère ne les voit jamais, c’est de la fripouillerie des Sablons.

— Ah ! Bien, je vais te laisser…

— Tu vas où ?

— Dans les Murs… je pense que c’est là-bas que je peux retrouver Louis.

*

Justine gagna la ville, tout au bout de l’isthme du Sillon. Elle erra dans les ruelles animées de la vieille cité jusqu’à la tombée de nuit. Les murailles des remparts et les pierres des maisons chauffées par le soleil délivraient en cette soirée un air tiède et âcre dû aux odeurs fétides qui se dégageaient des caniveaux. Le nom de la rue Saint-Sauveur la rassura. Même si elle avait perdu son saint dans cette période troublée, elle gardait au moins le nom de Sauveur. Arrivée devant la place de la Hollande, elle prit à sa droite la petite rue de la Clouterie en laissant l’Hôtel-Dieu derrière elle. Un bout de rempart lui apparut, abritant un petit recoin. Elle s’y adossa, serra son baluchon contre elle, plia les jambes et ne tarda pas à s’y endormir.

La lueur blafarde des lanternes éclairait faiblement l’endroit. La jeune femme regarda ce garçon endormi le long du mur. Légèrement enivrée, elle sortait d’un des bordels de la rue des Mœurs. Elle s’approcha et appuya sur l’épaule du gamin. Justine se réveilla en sursaut et se campa sur ses jambes, prête à en découdre.

— Eh là ! fit la femme. Je ne te veux pas de mal.

Elle détailla le gamin des pieds à la tête.

— Mais dis donc, tu n’es pas un garçon. Tu me sembles être une fichue belle fille. À ton âge, tu ne devrais pas traîner dans ces coins sinistres. Y’a des bordées entières de charognards, de marins en manque d’équipage, et de foutus corsaires sans l’sou qui sont à l’affût d’un mauvais coup, vu qu’ils n’ont pas de quoi se payer une demoiselle comme moi.

Justine, adossée à son morceau de rempart, tenta de ralentir sa respiration. Son regard éclairé par intermittence, grâce aux lampes à huile qui se balançaient sur leurs fils tendus au milieu de la rue, essaya de dévisager la silhouette en contre-jour qui lui faisait face. Elle balbutia :

— Ils ont tué mes parents.

La femme recula d’un pas.

— Qui a tué qui ?

— Mes parents… Ils cachaient un prêtre… Ils ont été guillotinés.

— Quand ?

— Avant-hier.

— Impossible, la guillotine est en panne !

— Fusillés… ils ont été fusillés.

La femme hésita.

— Et toi ?

— Je me cache.

— Plutôt mal… À la vue de tout le monde… Je m’appelle Hortense, je travaille dans des cabarets ou à domicile selon la demande. Jamais chez moi.

Une odeur de parfum capiteux s’exhalait de la femme.

— Vous faites quoi, comme métier ? demanda Justine.

Seul un éclat de rire lui répondit.

— Tu sais laver, repasser, coudre ? Éventuellement, faire à manger ?

Justine s’empressa :

— Oui, oui, je sais faire tout ça… même mener les chèvres et les vaches et m’occuper des cochons.

— Mes cochons à moi, je suis la seule à pouvoir m’en occuper, et tant mieux pour toi… Tu pourrais venir chez moi. Avec mes amies, nous cherchons une femme à tout faire. Le linge, tout ça… Tu me sembles un peu jeune, mais on peut faire un essai. Tu seras logée et nourrie, plus ton dimanche ou ton décadi, comme tu veux.

— Je préfère le dimanche, ça revient plus souvent.

— Tu ne perds pas le nord… Viens, ne restons pas là. De temps à temps, il y a des patrouilles de la Garde nationale qui passent dans les rues à n’importe quelle heure du jour et de la nuit… Ton regard s’est adouci, tu me faisais peur. On t’a déjà dit que tu avais des yeux de loup ?

— Oui… C’est mieux que des yeux de cochon.

Hortense la regarda, intriguée. La petite s’enhardissait.

— Je ne te le fais pas dire… Je verrai demain au jour la véritable couleur de tes yeux. D’après toi, ils sont comment ?

— Ils changent de couleur, entre le bleu et le vert selon les nuages et la marée.

— La marée ?

— Enfin la mer, quoi ! C’est mon frère qui m’a dit ça parce que je ne vois pas mes yeux dehors.

— Dehors ?

— Oui. Je n’ai pas de miroir dehors… Et c’est dehors qu’ils changent de couleur.

— Assurément… Tu as toujours de la famille ? Un frère ?

— Oui.

— Et qu’est-il devenu ?

— Je ne sais pas.

Chapitre 2Visite de la police dans les Murs

Dix ans plus tard

Sextidi 26 frimaire an XIII (lundi 17 décembre 1804)

Antoine de Kervonan, qui tenait boutique dans les Murs, semblait avoir disparu du monde des vivants. Pas le seul Kervonan, mais aussi sa suite, trois ou quatre personnes, qui l’accompagnaient régulièrement. Des hommes ! Mais peut-être des femmes également, tant ces gens-là possédaient l’art du déguisement. Cela faisait exactement trois mois, jour pour jour, que le commissaire Louis Darcourt avait rencontré pour la dernière fois celui qu’il supposait être le Corbeau Blanc. Une rencontre impromptue, sur la mer, entre le rocher de Saint-Malo et l’île de Cézembre. Louis et ses inspecteurs naviguaient vers l’île pour la repeupler en lapins, ces derniers ayant été décimés par une étrange épidémie. « Il faut une nouvelle population de léporidés ! » avait dit le maire, Nicolas de Brecey. Il ne trouva pas mieux que la police de l’arrondissement de Saint-Malo pour cette expédition.

Antoine de Kervonan et son petit équipage rentraient au port ; il croisa l’embarcation de la police, et Louis reconnut le jeune homme qui ressemblait à sa sœur. Ce mystérieux personnage qu’ils avaient rencontré, lui et ses hommes, à maintes reprises. L’inspecteur Girard, qui tenait la barre du bateau, ne put manœuvrer et changer de cap brutalement, car il remorquait une petite chaloupe où se trouvaient les fameux léporidés. C’est ainsi que Kervonan lui avait échappé.

En ce matin froid, le quai balayé par un vent du nord, les deux policiers, Louis Darcourt et l’inspecteur mulâtre Joseph Tocagombo, débarquèrent sur la cale près du Ravelin. Le batelier du Naye accepta la pratique que lui tendait Darcourt. Les policiers étant exemptés de payer la traversée entre Saint-Servan et Saint-Malo, Louis apportait son obole. Ils passèrent sous la Grande Porte toujours sujette à un trafic intense. Un commerçant en face de la porte déchargeait des mannequins et des paniers en osier, obstruant en partie la chaussée. Un cheval se perdit d’un coup de sabot dans une empilée de mannes. Ils prirent la rue des Cordiers et la rue des Grands-Degrés avant de s’engouffrer dans la rue Migeaux. Ils n’en crurent pas leurs yeux, la boutique du cordier semblait animée. Malgré le froid, la porte était grande ouverte.

— Ce n’est pas croyable, lança Joseph, c’est ouvert.

— Soyons prudents, l’individu est dangereux.

— Si c’est le Corbeau Blanc ?

— C’est lui, j’en suis sûr.

Un homme s’affairait derrière le comptoir. Il se retourna, Darcourt venait d’actionner une clochette en levant le bras sous le linteau de la porte d’entrée. Le commerçant était de grande taille et portait, outre un tablier, un bandeau en cuir sur l’œil gauche. Il était vêtu comme sous l’Ancien Régime ; culottes et bas, longue chemise et cheveux noués en catogan. Son visage se durcit en voyant les deux policiers.

— Encore vous ! clama-t-il.

— Oui, c’est nous… Je sais que ça vous fait plaisir, alors nous ne résistons pas, nous aussi, à ce genre de visite plaisante. D’ailleurs je suis un peu déçu, ça ne se voit pas sur votre visage.

— Que me voulez-vous ?

— Ma sœur !

Kervonan regarda derrière lui comme s’il cherchait un fantôme. Son visage sembla marquer la stupeur.

— Votre quoi ? balbutia-t-il.

Darcourt l’imaginait en très bon comédien. Très intelligent. Il fallait l’être pour avoir traversé la Révolution depuis dix ans sans se faire prendre, tout en étant de la Conjuration bretonne en 1792 et devenu bandit de grand chemin.

— Vous avez bien entendu. Je veux voir ma sœur.

— Je sais à peine qui vous êtes, comment pourrais-je connaître votre sœur ?

— Vous étiez sur le même bateau qu’elle, il y a trois mois, nous allions à Cézembre quand nous nous sommes croisés. Elle était habillée en homme… comme souvent d’ailleurs.

— Ah ! Vous avez donc vu un homme en ma compagnie parmi mes autres amis hommes ?

— Oui, mais c’était ma sœur.

Kervonan prit un air narquois.

— Bien entendu, je vois… cet homme était une femme et, de surcroît, votre sœur ?

D’un geste brusque, Darcourt s’était penché sur le comptoir et avait saisi Kervonan par son col de chemise.

L’homme, fort et robuste, se défit facilement de la poigne du commissaire.

— Raillez mes paroles, Kervonan, et je vous embrocherai comme un vulgaire poulet… Je sais que vous connaissez ma sœur et que vous l’empêchez de me parler… même de me voir. Je sais que vous avez enlevé un sénateur à Dol1 et que je vous ai croisé le soir de la remise de la rançon… Je sais que ma sœur vous accompagnait, car c’est depuis cet enlèvement que vous m’avez affublé du sobriquet de « Louis le Républicain » par opposition à elle : « Justine la Royaliste », sans doute ? Je sais aussi que venant d’elle, ce sobriquet n’est pas malveillant, juste un regret, une désapprobation, car nos parents ont été tués par des révolutionnaires. Elle aurait sûrement voulu que j’épouse sa cause et que je les venge… J’ai suivi une autre voie, j’ai pris le parti d’une nation républicaine…

— Vous voulez dire impériale, désormais.

— Si vous voulez…

— Je ne le veux pas… c’est Napoléon qui l’a décidée. Et maintenant qu’il est couronné, ça va être difficile de le faire changer d’avis.

— Vous préféreriez vivre en monarchie capétienne sans doute ?

— Ce que je préfère ne vous regarde pas.

— En quelle année avez-vous émigré ? Étiez-vous présent à Saint-Malo en août 1794 ?

— On en a déjà parlé, je crois ?

Darcourt s’impatienta et tança le cordier borgne.

— Je veux savoir si vous étiez là en août 1794, sacredieu ! Au plus fort de la Terreur ?

Kervonan recula prudemment.

— Si je vous dis que j’étais là, ça change quoi ?

— Ça change que ma sœur s’est retrouvée seule à cette période dans cette ville et qu’elle aurait pu vous rencontrer… Et ensuite, vous l’auriez hébergée et sans doute enrôlée dans vos brigandages. J’espère qu’elle n’est pas devenue une criminelle.

— Ce n’est pas gentil de me prendre pour un brigand, commissaire. Je suis un honnête commerçant qui vend des bouts de ficelle et…

— Un honnête commerçant qui a toujours sa boutique fermée ! De quoi vivez-vous ?

— Justement, je visite mes clients de l’arrière-pays, au-delà de Rennes et de Lamballe et aussi en Normandie, de Granville à l’Avranchin… Le métier est dur à Saint-Malo, nous sommes nombreux, mais nos corderies sont les meilleures. Le cordage malouin est réputé et se vend bien dans les communes de campagne, alors je fais ma besogne.

— Kervonan, arrêtez de vous foutre de ma gueule… Vous passez votre temps embusqué dans les fourrés à attendre le passage de la diligence de Rennes. Vous avez pris un abonnement dans la côte de Hédé… vous pourriez créer un octroi là-bas tant vous y êtes présent.

— Vous vous trompez, commissaire. Je travaille, je viens de décrocher le marché du télégraphe de Chappe sur toute la ligne de Paris à Brest qui, vous le savez sans doute, passe par Saint-Malo.

— Ah ! Et en quoi ça consiste, le marché du télégraphe de Chappe, à part faire des singeries avec ses bras ?

— Ça fait cinq ans que les cordages des machineries n’ont pas été changés, en fait depuis leur mise en service en 1799. Entre cinquante et soixante stations réparties sur plus de cinq cents kilomètres à remettre à neuf, des cordages de tous les diamètres, des kilomètres de chanvre, de lin et de soie, ça rapporte plus que la diligence de Rennes, ne croyez-vous pas ?

C’était la première fois que Darcourt voyait Kervonan sourire… Malgré son bandeau sur l’œil, il devait plaire aux femmes.

— Vous ne fabriquez pas, vous n’avez pas de corderie, où vous fournissez-vous ?

— Aux Sablons, aux Talards, à Solidor, j’ai le choix, on fait marcher la concurrence… Demandez au maire de Saint-Servan, monsieur Pointel, vous verrez si je raconte des tromperies.

— Corde de soie ? s’enquit l’inspecteur Joseph.

— Oui, pour les petites poulies, dans la chambre de l’opérateur… Renseignez-vous auprès de monsieur Durant, c’est lui le directeur du télégraphe dans la région malouine. Il habite Saint-Servan.

Louis Darcourt s’agaça.

— Écoutez, Kervonan, ce n’est pas à vous de nous dire qui on doit voir ou ne pas voir…

— J’essaye simplement de vous faciliter la tâche, le coupa le borgne.

— Vous êtes moins verbeux quand il s’agit de vos activités annexes à celles de votre métier de négociant en cordage.

— Je ne comprends pas.

— Taisez-vous, Kervonan ! Vous m’insupportez ! Dites-moi où est ma sœur ou je vous estoque sans vergogne ! tonna-t-il.

L’inspecteur Joseph refoulait deux potentiels clients à la porte d’entrée.

— Je ne connais pas votre sœur.

Darcourt ragea. Impuissant, il signifia à Joseph que la visite était terminée. Les deux hommes sortirent dans la rue Migeaux. Il leur fallait attendre que la marée recouvre la mer intérieure pour embarquer avec un batelier vers la cale du Naye à Saint-Servan. Dans l’attente, les deux policiers décidèrent de se rendre à l’annexe de police, à l’intérieur des remparts, dont ils étaient les principaux occupants. Ils montèrent les marches de la rue du Puits-Aubray jusqu’à la rue de la Vieille-Boucherie. Joseph proposa à Louis d’aller prendre un grog à l’auberge du Chat qui Pète, à cause du vent de nordet qui lui pelait la peau, argua-t-il. L’auberge se trouvait rue du Pot-d’Étain, non loin de leur lieu de travail.

Dans l’âtre, un grand feu chauffait un chaudron duquel émanaient de bonnes odeurs de pot-au-feu.

Gaspard Leroy les reçut à bras ouverts comme à son habitude : habitude qui n’était pas partagée par Simone, sa revêche femme pour qui la vue des policiers semblait être une humiliation. Les Leroy, par peur de représailles, s’étaient empressés de changer de nom pendant la Révolution. Le nom de Corday fut choisi en raison d’une cousinade normande du côté de sa femme. À Mortain précisément. Malheureusement, il advint l’assassinat du journaliste révolutionnaire Marat par Charlotte Corday et les Leroy devinrent, aussi précipitamment que la première fois, des Lafleur, nom symbole de paix et de tolérance espéraient-ils.

— Qu’est-ce que je vous sers de c’temps-là ? demanda Gaspard. Une médication ?

— Oui, au rhum bien chaud ! asséna Joseph. Avec du riquiqui et du jus de rutabaga, et un petit quignon de pain pour tremper, c’est bon pour la santé.

Simone sortit de sa cuisine, elle avait reconnu les voix des policiers.

— Ça va pisser partout, lança-t-elle en maugréant, y’a pas pire que le rutabaga.

— Écoute, Simone, ces messieurs boivent ce qu’ils veulent, s’interposa Gaspard.

— Je suis heureux de voir que la patronne du Chat qui Pète nous reçoit toujours avec autant de plaisir, constata Louis Darcourt. Je suggère, chère Simone, que vous goûtiez au jus de rutabaga de votre mari. Il est excellent et vous amènera dans les mêmes dispositions que le chat de votre enseigne, et chassera, je l’espère, par les voies du Seigneur qui ne sont pas aussi impénétrables que ça, l’amertume qui est en vous.

— De quoi j’me mêle ?

— Du bien-vivre de cette auberge.

— Ne faites pas attention, commissaire, s’interposa Gaspard. Vous savez comment elle est : pas méchante pour deux sous, mais les effluves de ses marmites lui agitent le petit cochon fendu.

— Le petit cochon fendu ? s’étonna Darcourt.

— Oui, la tirelire, si vous préférez.

— Je ne préfère pas, mais j’ai bien compris.

— Retourne dans ta cuisine, Simone, ça sent le brûlé.

La mégère rebroussa chemin.

— Qu’est-ce que vous voulez, marmonna Gaspard, c’est pas beau de vieillir.

— Elle est encore jeune, votre femme.

— Quarante-cinq ans ! Vous trouvez ça jeune ? Elle décatit plus vite qu’un jarret dans l’eau bouillante.

— Je ne suis pas de votre avis, monsieur Leroy, soyez indulgent… Dites-moi, Gaspard, il va falloir que vous changiez de nom.

— Pourquoi ?

— Votre patronyme en ces temps impériaux ne va pas plaire à tout le monde.

— Et comment je peux m’appeler ?

— Si nous restons sur la logique de votre nom actuel, je ne vois que monsieur Lempereur, qu’en pensez-vous ?

— Ça fait beaucoup de changement en peu de temps.

— Le monde évolue, qui aurait pensé que vous et moi vivrions un jour sous un régime impérial ?

— Pas moi en tout cas.

Simone Leroy revint dans la salle, s’approcha du chaudron, souleva le couvercle et touilla le pot-au-feu à l’aide d’une grande cuillère de bois. Elle n’accorda aucun regard aux policiers et s’engouffra dans sa cuisine.

Louis et Joseph lampèrent leur potion de rhum et de riquiqui au jus de rutabaga. L’aubergiste était une des mouches de Louis, pas la meilleure, car il ne lui avait jamais fourni un renseignement utile.

— Rien de nouveau ? Des émigrés rentrés au pays ?

Il connaissait la réponse.

— Non, rien.

— Louis XVI aussi avait écrit « Rien » sur son journal le jour du 14 juillet 1789, on sait ce qu’il est advenu, le tourmenta Darcourt.

Gaspard se passa inconsciemment la main sur la gorge.

— C’était sur son carnet de chasse… je crois, balbutia-t-il.

*

Les deux hommes, chapeaux vissés sur le crâne, empruntèrent la rue des Cimetières pour se retrouver place de la Paroisse. Louis Darcourt leva la tête vers le dôme en ardoise de la cathédrale. Au-dessus se dressait, tel un calvaire macabre amputé d’une partie de ses croix, la silhouette sombre du télégraphe de Chappe. Seul le mât principal était bleu pour se fondre dans les couleurs du ciel ; le reste, la grande traverse et ses deux ailes, se voulait d’un noir de jais. Le mât bleu était fixe, à son sommet s’articulaient le régulateur en bois et ses deux indicateurs. En mouvement, l’ensemble dessinait dans le ciel des signes cabalistiques déchiffrés par quelques initiés à l’aide d’un code détenu uniquement par les directeurs du télégraphe. Le moyen de communication le plus rapide au monde, exposèrent à sa présentation les frères Chappe. Louis Darcourt frissonna.

— Qu’est-ce qu’il y a ? s’enquit Joseph.

— Tout cet attirail, là-haut ! lança-t-il en donnant un coup de menton vers le dôme de la cathédrale.

— Oui ?

— Le Corbeau Blanc, le ci-devant Antoine de Kervonan, le borgne des nœuds et des cordes… J’en suis malade, mais il a un pied là-dedans.

— Comment ça ?

— N’oublie pas qu’il vient de décrocher le marché du remplacement de tous les cordages des stations de Paris à Brest et…

— Je ne vois pas le désagrément.

— Il a forcément des connaissances dans ces stations télégraphiques… peut-être des employés qui connaissent les codes…

— Et alors ?

— Imaginons que certains employés soient au service de brigands comme lui… Tu imagines l’avantage qu’ils peuvent tirer de cet outillage ? Par exemple, avertir les chouans de Saint-Malo qu’un convoi exceptionnel vient de partir d’Avranches avec la recette des impôts… Ça laisse tout le temps à nos hommes de préparer une embuscade : au bon moment, au bon endroit.

— Ça ne doit pas être aussi simple que ça. J’ai entendu dire que c’étaient des signaux codés et réservés à la Marine et aux militaires… C’est bien par les militaires qu’on a appris le couronnement de Napoléon deux heures après qu’il est devenu Empereur.

— Moui… fit Darcourt, dubitatif. On va s’intéresser aux stations autour de Saint-Malo, tout au moins dans notre arrondissement, celles qui sont sous notre autorité. Je veux l’identité de tous les hommes qui y travaillent et leurs parcours révolutionnaires.

Un couinement leur fit lever la tête ; l’étrange machine venait de se mettre en branle. Les traverses en bois se désarticulèrent, et tel un pantin désemparé, dessinèrent en tout sens sur le bleu du ciel un galimatias de symboles éphémères.

1Voir Sillon rouge, tome 2 des Âmes noires de Saint-Malo, même auteur, même collection.

Chapitre 3Du bureau de police des Capucins aux Bas-Sablons

Septidi 27 frimaire an XIII (mardi 18 décembre 1804)

La veille au soir, dans la grande maison, place de Boisouze, Louis et Tchaka avaient grillé des châtaignes sur le feu, l’harassoire posée sur le trépied dans l’âtre de la cheminée. Ils avaient ri et bu plus que de raison, et Louis se hasarda à une démonstration de sauts de châtaignes dans la large poêle noire percée de plusieurs trous de la taille d’un bouton. L’exercice ne s’avérait pas très ardu et Louis récupéra, après le lancer, dans sa poêle, la totalité des fruits grillés sur le feu. Ils se noircirent les mains en décortiquant les écorces brûlées, Tchaka se rinça les doigts dans son verre de cidre en riant aux éclats.

En fin de soirée, elle s’était lovée contre lui.

— Ça va, ton travail ? lui demanda-t-elle.

— La routine habituelle : larcins, brigands, contrebandiers et nostalgiques de l’Ancien Régime…

Je pense qu’avec l’Empire, nous aurons désormais les nostalgiques de la Révolution et de la république. Nous nous attendons à des soubresauts. Et puis il y a toujours le retour des émigrés, les plus prudents, ceux qui espéraient vraiment un changement radical ; avec Napoléon, ils vont être servis.

— Pourquoi dis-tu ça ?

— J’ai combattu sur les mêmes champs de bataille que lui en Italie, c’est un homme courageux, très favorisé pour commander les hommes. Il est même brillant, mais hélas, avide de conquêtes. J’ai peur que ça se retourne contre notre pays.

Tchaka le pinça.

— Allez, sois optimiste ! Tu te souviens que je quitte la maison demain ?

— Oui, pour tes cours de peinture. C’est où, déjà ?

— Dans les Murs, rue de Dinan, près de chez monsieur Surcouf.

— Tu vas être absente longtemps ?

— Non. Deux ou trois jours au plus… Madame Nigaud de La Picaudière, partiellement impotente, ne pouvait se déplacer à mon atelier pour prendre des cours. Alors nous avons convenu de cette solution, je vais prendre pension chez elle et lui prodiguer mon savoir.

Elle éclata de rire.

— Tu ne risques pas de la fatiguer ?

— Non, elle a deux ou trois domestiques qui subviendront à mes besoins… et à mes désirs, ajouta-t-elle malicieusement.

— Et moi, je ne subviens pas à tes désirs ?

Tchaka se leva, prit Louis par la main et l’entraîna dans l’escalier.

— Viens. Nous allons voir ça.

*

En ce matin de frimaire, Louis Darcourt, assit derrière son bureau aux Capucins, se réchauffait les mains en les frottant l’une contre l’autre.

— Tu as froid ? s’enquit l’inspecteur Girard.

— Non, c’est de la fébrilité. Je suis fébrile depuis que j’ai appris, hier, que le Corbeau Blanc, le ci-devant vicomte de Kervonan, était l’adjudicataire du marché des fils et autres cordages à nœuds du télégraphe de Chappe. Tout au moins sur la ligne Paris-Brest.

— Nous n’étions pas sur le marché des cordes à nœuds que je sache ?

— Tu sais ce que c’est, le télégraphe de Chappe ?

— Oui, c’est le machin en planches qui bouge en haut du clocher.

— Et tu sais ce qu’ils disent, ce qu’ils signifient tous ces signes avec ces planches ?

— Ben non, comment veux-tu que je…

— Et voilà… Tu ne sais pas ! Et moi non plus, je ne sais pas ! Et quel est le rôle de la police sous Fouché, notre ministre, Desmarest, le chef de la Sûreté, sans oublier Réal ?

— C’est de savoir, marmonna Henri.

— Et on ne sait rien ! Quelle misère !

— Le directeur du télégraphe habite pas loin de chez toi, rue de Siam. Tu peux lui demander la signification de tout ce baragouinage… Mais je ne vois pas le rapport avec le Corbeau Blanc.

— Imagine, Henri, que Kervonan soit au courant de ce langage : il peut l’utiliser pour ses attaques de convois. Imagine un bateau qui appareille de Brest : une heure après, Kervonan est averti de cet état de fait.

— Je suis désolé, Louis, mais c’est un peu la raison de ce télégraphe, il est réservé à la Marine… Je suppose que c’est pour le mouvement des bateaux le long des côtes, et surtout les bateaux anglais. Et qui te dit que nos corsaires ne connaissent pas ce langage ?

Louis Darcourt s’affala dans son fauteuil.

— En fait, tout le monde sait le lire, sauf nous, dit-il, dépité.

— Mais non… Je ne connais pas un seul batelier du Naye capable de lire cet engin.

— Comment il s’appelle, Henri, ton directeur du télégraphe ?