7,99 €

Mehr erfahren.

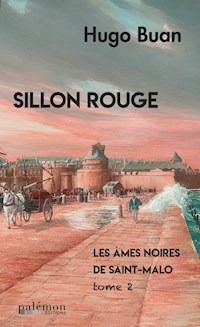

- Herausgeber: Palémon

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

1804. En cette année de fin de Consulat où Bonaparte se prépare à devenir Empereur sous le nom de Napoléon, le jeune commissaire Louis Darcourt poursuit, avec méthode, l’implantation de son antenne de police de l’arrondissement de Saint-Malo… C’est alors que, dans la quiétude de l’été malouin, vont surgir deux affaires hors du commun, tout aussi mystérieuses l’une que l’autre, qui l’attireront dans la région de Dol. Darcourt devra retrouver un ancien député de la Convention, ami de Danton, disparu dans des conditions étranges. Il sera aussi persuadé que le squelette découvert dans les dunes de la Hoguette est celui de sa soeur Justine. Il va être contraint de plonger en arrière dans les affres de la Révolution et de ses méandres obscurs, à l’époque où les exécutions s’enchaînaient, rougissant de sang le Sillon de Saint- Malo…

Sans se départir de son irrésistible humour (qui n'est pas sans rappeler celui d'Audiard), Hugo Buan nous livre ce deuxième roman policier historique, toujours aussi bien documenté, mystérieux, passionnant… À travers cette énigme captivante, il poursuit sa plongée dans le pays malouin du début du XIXe siècle pour notre plus grand plaisir !

À PROPOS DE L'AUTEUR

Hugo Buan est né à Saint-Malo où il vit et écrit. Passionné par les polars, il décide de se lancer lui‑même dans l’écriture en 2005, et crée le personnage de Workan, commissaire en disgrâce auprès de sa hiérarchie en raison des méthodes peu orthodoxes qu’il utilise. Les ouvrages de Hugo Buan, décalés mais toujours construits avec finesse, ont été sélectionnés pour divers prix, notamment le Prix Michel Lebrun au Mans et le Prix Polar de Cognac. En 2021, il se lance dans le polar historique avec Les âmes noires de Saint-Malo, dont le succès a été immédiat. Sillon rouge en est la suite.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Couverture

Page de titre

CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

Site de l’auteur : www.hugo-buan.fr

Carte

PLAN CADASTRAL NAPOLÉONIEN DE LA CITÉ FORTIFIÉE.ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-MALO

EXTRAIT DU PLAN 1805 DES ENVIRONS DE SAINT-MALO ÉTABLI PAR L’INGÉNIEUR GUIGNETTE.ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-MALO

Chapitre 1

Le Corbeau Blanc : Origines

Fin novembre 1793

Il échoua la frêle embarcation sur la grève près du fort Du Guesclin, fortin perché sur un rocher entre Cancale et Saint-Malo. Après avoir sauté à l’eau, il s’acharna à hisser la barque sur le sable à l’aide d’un bout effiloché. Le vent contraire fouettait la voile lâche qui battait le mât, c’était un gréement de fortune restauré par un apprenti charpentier de Jersey. Il renonça. Arrivé à pied sec, il lâcha le cordage et abandonna le canot au ressac des vagues, après avoir saisi son fusil et sa musette remplie de munitions ainsi qu’une boule de pain trempée par les embruns. Le premier quartier de lune éclairait le sable d’une pâle lueur en cette fin d’automne 1793. Il se mit à courir vers l’ouest, en longeant l’écume afin de se mettre à l’abri des patrouilles républicaines qui pullulaient sur la côte dans les derniers mois de cette année si tourmentée qui avait vu la mort du marquis, son chef bien aimé.

Antoine de Kervonan, la musette en bandoulière et le fusil à la main, escalada un petit sentier entre deux rochers et se dissimula sous des genêts ; il tendit l’oreille. Rien. Il y avait pourtant assez de lune pour qu’on le voie débarquer. Que faisait son compère qui devait l’attendre ? C’est vrai qu’Antoine aurait dû arriver deux nuits plus tôt, mais c’était sans compter les aléas des traversées, des états des marées et de l’orientation des vents. Les mains en cornet sur les lèvres, il tenta un hululement, un goéland lui répondit. Son ami imitait si parfaitement l’oiseau marin qu’Antoine se demanda s’il s’agissait du volatile. Il ne broncha pas et attendit. Soudain, une voix basse murmura :

— Antoine ?

— Je suis là… Qu’est-ce que tu fabriques, sacrebleu ? lui répondit Kervonan.

— J’ai eu une envie pressante, j’ai quitté la surveillance un moment… ne gueule pas, ça fait trois nuits consécutives que je viens me geler à t’attendre.

— Il me faut de la lune pour naviguer sinon je ne peux pas, je ne suis pas un corsaire.

— Le paquet a bien été livré à Jersey ?

— Oui. Depuis cinq jours. Il va bien. Il est meurtri de quitter la France, il a l’impression de trahir ses amis, leur combat. Armand et Thérèse morts, il pense que notre cause est perdue.

Le paquet s’appelait Georges Schaffner, officier major américain sous les ordres du colonel Armand pendant la guerre d’indépendance des États du nord de l’Amérique. Il aura suivi son chef jusqu’au bout, jusqu’à la fin tragique de ce dernier. Il avait émigré en France pour servir ce pays comme Armand le sien.

Armand-Charles Tuffin, marquis de La Rouërie, quitta la France et son château près de Fougères en avril 1777, avant Lafayette, pour Philadelphie, afin d’aider les insurgés américains. Il adhérait aux causes révolutionnaires de ce peuple et souhaitait surtout les débarrasser des colons anglais. Il devint ami avec George Washington, général en chef des armées insurrectionnelles, qui lui témoigna sa reconnaissance en le nommant brigadier-général à la fin de la guerre pour ses faits d’armes dans différentes batailles, parmi lesquelles Yorktown, Westchester, Brandywine et Camden. Il sera l’un des derniers combattants français à rentrer dans son pays en 1784, bien après Lafayette qui le précédera à la Cour du roi de France et qui sera hissé au niveau de héros national, ne lui laissant aucune miette aux yeux de Louis XVI. Armand ramènera à Saint-Ouen-la-Rouërie le fidèle ami, ce major Schaffner, et un animal, un singe qui battra la campagne fougeraise assis sur la croupe du cheval du marquis. Armand avait trente-trois ans à son retour en France.

Antoine et Léonce, son compagnon, continuèrent à grimper le sentier bordé de ronces.

— Ils sont où, les chevaux ? demanda Kervonan.

— Comme d’habitude, près de la cabane où on fait séjourner ceux qui veulent émigrer.

— Il faudrait peut-être changer d’endroit, on va finir par se faire prendre avec ce genre de routine… Et puis il va falloir que ça arrête d’émigrer ! se fâcha Kervonan. À cette cadence, il ne restera plus personne pour combattre les Bleus.

Léonce vit Antoine remettre le bandeau qui lui masquait l’œil gauche. Un an auparavant, une balle s’était fracassée sur un mur, lui envoyant un éclat de pierre dans la cavité orbitale, le privant à tout jamais de la vue. Il dissimulait la cicatrice sous un bandeau en cuir découpé et doublé de soie par un cordonnier.

— Je l’aimais bien, Schaffner, dit Léonce.

— Il n’est pas mort ! claqua Kervonan.

— Il reviendra ?

— Je ne sais pas.

— De toute façon, je ne comprenais rien de ce qu’il baragouinait.

— C’était un Américain. Il a eu du mal à se mettre au français, c’est tout. Le temps passé avec lui m’a permis de revivre les derniers moments de notre marquis, le colonel Armand, sa cavale jusqu’à son exhumation par ce vautour de Lalligand.

Kervonan vénérait le marquis de La Rouërie, il l’avait rencontré deux ou trois fois, dont une au manoir de la Fosse-Hingant en Saint-Coulomb, endroit devenu lieu de tourment pour tous les conjurés de l’Association bretonne et qui était à moins d’une lieue de l’anse Du Guesclin où il venait de débarquer. L’Association bretonne avait vu le jour à l’issue de différents entretiens entre le comte de Noyan, dans son manoir de La Mancellière en Baguer-Pican à côté de Dol, et La Rouërie qui lui rendait régulièrement visite. L’idée avait germé dans leurs esprits qu’il fallait défendre, outre la monarchie, toutes les libertés bretonnes acquises au fil des siècles et que mettait en danger la Révolution. Le comte de Noyan, trop vieux pour en prendre la tête, suggéra à son ami Armand d’y pourvoir, ce qu’accepta le marquis. Revenu dans son château près de Fougères, il en informa sa jolie cousine Thérèse de Moëlien1 et le major Schaffner qui y adhérèrent séance tenante. Un autre personnage sembla se joindre à la conjuration, il s’agissait du bon docteur Chévetel, le médecin de Bazouges-la-Pérouse et ami d’Armand. Quelques années auparavant, la jeune femme du marquis, de santé fragile, fut confiée aux bons soins du docteur qui l’accompagna jusqu’à sa mort. Leur mariage fut des plus courts, il avait duré six mois lorsqu’elle décéda. Il ne restait plus au château de La Rouërie qu’Armand, le major Schaffner, le singe et l’amitié de George Washington. Il fallait une maîtresse de maison pour diriger tout ça. La belle cousine Thérèse de Moëlien de Trojolif, âgée de vingt-sept ans, vint s’installer au domaine et s’attela à la tâche.

— Tu as entendu ? demanda Léonce.

— Non. Qu’est-ce qu’il y a ?

— On dirait des voix.

Les deux amis dressèrent l’oreille. Kervonan sortit la baïonnette de son fusil qu’il avait glissée dans sa ceinture.

— J’ai entendu, chuchota-t-il.

— Qu’est-ce que tu vas faire ?

— Ils sont près des chevaux, je te l’avais bien dit.

— On peut se sauver à pied.

— Non !

Au bas de la falaise, la mer battait les rochers.

— Ils vont nous tirer dessus, s’alarma Léonce.

— Voyons combien ils sont… C’est sûrement la Garde nationale ou un régiment de Saint-Malo.

— Si c’est nous qui tirons, les coups de feu vont rameuter la populace.

Léonce s’était saisi de son pistolet qu’il portait dans la ceinture de sa culotte à la mode de l’Ancien Régime et suivit Kervonan à pas de loup. Les deux hommes arrivèrent au bout du sentier et virent les soldats. Ils flattaient le flanc des chevaux pour mieux les détacher, ils n’étaient que deux.

— Donne-moi ton couteau, murmura Kervonan.

— Lequel ? Celui à découper la raie ?

— Parfait !

Il s’empara de l’arme.

— Maintenant, avance.

— Qu’est-ce que tu vas faire ?

— Je contourne les buissons et je vais arriver derrière eux.

— Et moi ? s’inquiéta Léonce.

— Tu vas arriver devant eux et entamer la discussion.

— Quelle discussion ?

— Celle qui ne nécessite pas de réponse.

Arc-bouté, Kervonan disparut silencieusement dans la nuit. Léonce s’avança vers les soldats en se raclant bruyamment la gorge.

— Halte-là ! Qui vive ? tonna l’un des uniformes.

Ils aperçurent le jeune homme.

— Qu’est-ce que tu fais là, citoyen, à c’t’heure de la nuit ?

— Je reviens de la pêche et…

Ils n’en sauront pas davantage, Kervonan était entre les deux militaires, les bras tendus, en croix, avec une baïonnette dans une main et un couteau à découper la raie dans l’autre, les deux armes plantées dans le cou des infortunés soldats. Ils s’écroulèrent sans un mot. Léonce se mit à trembler et à geindre. La voix chevrotante, il déclara :

— Foutre, Antoine ! Tu n’étais pas obligé de faire ça.

— Nous sommes en guerre, l’ami… Monte sur ton cheval !

Redoutant de tomber sur des patrouilles, ils contournèrent au petit trot le village de Saint-Coulomb par des chemins étroits. Toute cette partie de la côte était réputée pour servir de passage aux émigrés et à toutes sortes de trafics avec Jersey et l’Angleterre, y compris un débarquement possible des Anglais. Peu de temps après la sortie du village, ils passèrent non loin du manoir de la Fosse-Hingant où Kervonan avait rencontré le marquis et plusieurs membres de la Conjuration avant que ne s’y déroule le premier acte du drame.

Ce qu’ignorait Armand Tuffin de La Rouërie était que son ami, le docteur Chévetel, quand il séjournait à Paris, vivait en plein cœur du district des Cordeliers avec son fameux club et son fondateur Georges-Jacques Danton. Chévetel se lia d’amitié avec le fougueux avocat et aussi un autre médecin, le futur Ami du peuple, le docteur Marat. Tout près de là logeait un de ses plus proches amis, un journaliste plein de talent, Camille Desmoulins, lui-même voisin du comédien Fabre d’Églantine, qui sera à l’origine de bien des tourments avec son calendrier républicain. Comment ne pas être influencé ? Royaliste, servant la cause de la Conjuration bretonne avec La Rouërie, et républicain révolutionnaire avec la bande des Cordeliers. Chévetel jouera sur les deux tableaux en attendant de voir dans quel sens le vent tournera, et finira par choisir son camp. Il livrera Armand et la Conjuration. Le bon docteur de Bazouges fut chargé de mission par la République « pour déconcerter le complot » et arrêter ses chefs. Afin de rester le plus possible dans l’ombre, il s’adjoignit un sinistre personnage, Lalligand, pour les basses besognes.

La silhouette de la Fosse-Hingant s’éloignait, les deux cavaliers restaient sur leurs gardes.

— Qu’est devenu le propriétaire du château ? demanda Léonce.

— Marc Désilles ?

— Oui.

— Par miracle, il a réussi à s’échapper et a émigré à Jersey. C’était le trésorier de l’Association. L’une de ses filles, Angélique de La Fonchais, a été guillotinée au mois de juin à Paris avec Thérèse de Moëlien.

— Et ses autres sœurs ?

— Acquittées par le tribunal révolutionnaire. Angélique, elle, a refusé de livrer le nom de sa belle-sœur qui était compromise dans cette histoire… Il faut que l’on presse le pas, les corps des deux soldats ne vont pas tarder à être découverts. À Saint-Malo, on se séparera.

— Tu vas aller où ?

— Je vais vivre comme le marquis, lors de ses derniers mois. De maison en maison ou de château d’accueil en château d’accueil ; plus sûrement, la forêt. Je commence à être recherché… On se quittera plutôt sur Saint-Énogat, tu vas m’aider à traverser la Rance. Je vais essayer d’aller faire un tour au manoir de La Baronnais à Dinard. Tu connais un passeur ?

— En pleine nuit, ça va être dur. Tu veux traverser avec ton cheval ?

— Non. J’en volerai un de l’autre côté.

— On pourrait passer la nuit à la Toute-Naye, dans la maison de Jean du Buat, et on traversera demain ?

— Non, je n’ai pas de nouvelles de du Buat, il était membre de l’Association… Est-ce que le père Goriau a toujours son bateau à Solidor ?

— Oui.

— On va le réveiller.

— Il est vieux, il commence à avoir l’esprit qui part en pèlerinage.

— Alors on ne va pas le réveiller, mais uniquement prendre son bateau, tu lui feras savoir dans les jours prochains qu’on l’a vu échoué de l’autre côté de la Rance sur la grève du Prieuré à Dinard.

— J’espère qu’il se rappellera qu’il a un bateau.

— Je vais rendre une visite à Malo de La Baronnais dans son manoir qui est perché au-dessus du vieux Prieuré.

— Baronnais ? C’est une famille nombreuse, non ?

— On peut dire ça… Une fois, un invité du père se dit surpris de la tablée présente au repas alors que La Baronnais lui avait annoncé qu’il n’y aurait que lui, sa femme et ses enfants. C’était exact, il avait juste omis de préciser qu’il en avait vingt, neuf filles et onze garçons. Malo est le quinzième de la progéniture. Il est né la même année que moi, en 70. Ils ont caché La Rouërie un peu avant sa mort pendant qu’il fuyait la meute lâchée à ses trousses.

— Qu’est-ce que tu vas faire après ?

— Maintenant que Schaffner est à l’abri à Jersey, je vais continuer le combat et rejoindre le valeureux Boishardy dans son secteur des Côtes-du-Nord. Il commande une bande d’insurgés fidèles à notre cause.

Léonce hocha la tête.

— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Kervonan.

— Ça sent le vinaigre tout ça.

Devant le regard mauvais, enfin, l’œil mauvais de Kervonan, il reprit une allure altière et conquérante.

— Ça sent le vinaigre pour les révolutionnaires, je voulais dire.

Léonce tenta de déchiffrer l’expression du visage d’Antoine, s’il en avait une. Cet homme inspirait la crainte, et il savait qu’il ne rechignait pas à tuer s’il le fallait. Il venait d’en avoir la preuve sous ses propres yeux. Il pria pour que tous les comités révolutionnaires, de salut public, de surveillance et même des futurs comités en voie de création, mais tout aussi malveillants, ne viennent pas le mêler à cette histoire. Pour l’instant, il s’agissait d’accompagner Antoine de Kervonan, de s’accrocher à lui jusque dans les Côtes-du-Nord, de célébrer leurs adieux et de revenir séance tenante à Saint-Malo près de l’âtre maternel.

La traversée se passa sans anicroche, Léonce tenait fermement la barre du bateau du père Goriau. Du côté de Solidor, ils avaient échappé à une patrouille de soldats du fort d’Alet. À un peu plus de cinq lieues d’ici, la semaine précédente, à Dol et dans sa contrée, une série de batailles entre l’armée vendéenne de La Rochejaquelein et l’armée républicaine sous les ordres de Marceau et de Kléber avait provoqué des milliers de victimes et mis la région en ébullition. On fusillait des deux côtés sans aucune forme de loi. Des réfugiés de l’hétéroclite armée vendéenne, composée de combattants, mais aussi de femmes, d’enfants, de vieillards, se cachaient un peu partout dans les marais de Dol et aux abords du Clos-Poulet pour échapper aux foudres révolutionnaires.

De l’autre côté de la Rance, ils ressentirent comme une forme d’apaisement ; en face d’eux se dressaient les rivages ombrés de Port-Malo et de Port-Solidor qu’ils venaient de quitter quelques minutes auparavant.

— Je peux venir avec toi ? demanda Léonce.

— Je croyais que tu voulais rentrer à Saint-Malo ?

— Oui. Mais maintenant que je suis ici, j’ai l’impression d’être moins sur des braises ardentes.

— Comme tu voudras. On va essayer d’aller dormir à La Baronnais et demain nous marcherons vers l’ouest en direction de Plancoët et la forêt de la Hunaudaye pour retrouver Boishardy.

— On passera au château de La Guyomarais ?

— Non. Trop dangereux. J’ignore ce qu’il est devenu après les évènements tragiques du début d’année. Le major Schaffner ne le savait pas non plus.

— Il t’a raconté les derniers jours de notre chef, le colonel Armand ?

— Oui. Après avoir été hébergé à plusieurs reprises, là où on va, à La Baronnais, il s’est caché dans des bois, dans des grottes, des maisons amies, dans les douves du château de La Hunaudaye, chez Boishardy à Bréhand… jusqu’à cette date du 12 janvier dernier. Il avait neigé dans la région ainsi que sur la forêt de la Hunaudaye près de Lamballe. Cet hiver-là, tu t’en souviens, était très rigoureux. Un soir en ce mois de janvier, la neige se transforma en grésil, trois cavaliers transis de froid erraient à cheval sur des chemins détrempés : le marquis de La Rouërie, Loaisel, son secrétaire, et Saint-Pierre, son domestique. Dans la pénombre glaciale, ces deux derniers entendirent un grand fracas ; le cheval de La Rouërie était tombé dans une fondrière, la tête du marquis avait porté sur une souche et saignait abondamment. Ils le ranimèrent, mais il était trempé jusqu’aux os. Un logis ami, au plus près, était le château de La Guyomarais. Monsieur de La Guyomarais était membre de l’Association bretonne chère à La Rouërie. Il avait déjà hébergé Armand par trois fois. Avec méfiance, il ouvrit aux trois hommes, tant les patrouilles de la Garde nationale étaient fréquentes et suspicieuses dans la région. Saint-Pierre et La Rouërie, transis de froid, le corps frissonnant et grelottant de fièvre, furent alités, Loaisel alla chercher des médecins, d’abord à Plancoët le docteur Morel puis à Lamballe le docteur Taburet. Au bout de quelques jours, Saint-Pierre guérit, mais La Rouërie continuait de souffrir d’une sévère pneumonie. C’est le corps enfiévré que le marquis apprit le 25 janvier la mort de Louis XVI, qu’on lui cachait, en lisant une gazette laissée par inadvertance à sa portée. Il se leva, gesticula et se mit à délirer. On courut jusqu’à Saint-Servan chercher un troisième médecin, le docteur Lemasson, un ami de l’Association. Trop tard, Armand expira dans la nuit du 29 au 30 janvier dernier. Schaffner, le docteur Lemasson et La Guyomarais contresignèrent l’acte de décès.

— J’avais entendu dire qu’il y avait eu une visite domiciliaire par la Garde nationale à La Guyomarais pendant que le marquis était alité.

— C’est vrai. Ça n’a rien arrangé. Monsieur de La Guyomarais avait été prévenu par un des nôtres ; un gars de Lamballe. Il a fallu déloger Armand en pleine nuit et le porter dans une ferme voisine par un temps exécrable. Je pense que ça n’a fait qu’aggraver son infection pulmonaire.

— Et Chévetel ?

— Il y a quelques mois, à l’époque des faits, on ne savait pas qu’il avait trahi la Conjuration bretonne et son ami Armand. Son complice Lalligand était encore en chasse. Toujours d’après ce que m’a raconté Schaffner, il fallait cacher la mort du marquis à nos ennemis. La décision fut prise de l’inhumer dans un bois non loin du château entre quatre chênes. C’est un homme du domaine, le jardinier Perrin, qui creusa la tombe. Schaffner, La Guyomarais, Fontevieux, un autre ami d’Armand, et le docteur Lemasson qui pratiqua sur le défunt des incisions pour les remplir de chaux vive, l’enterrèrent. Ils égalisèrent la terre, la couvrirent de feuilles et plantèrent un pied de houx pour marquer l’endroit.

— Et Chévetel ?

— La mort du marquis fut ignorée à peu près jusqu’à la mi-février. Jusqu’à ce que Chévetel, aiguillonné par Danton qui craignait la révolte bretonne, reçut cet ordre de mission de capturer le marquis. La Rouërie devait lever une armée de dix mille hommes en appui de l’Armée des Princes. Chévetel donc, revint de Paris et se rendit à Saint-Coulomb au manoir de la Fosse-Hingant pour rencontrer son « ami » Armand. Marc Désilles, le propriétaire du manoir, n’ayant aucune raison de le soupçonner, lui dévoila la triste réalité, le marquis était mort et enterré à La Guyomarais à Saint-Denoual près de Lamballe. Séance tenante, Chévetel alla à Saint-Servan où logeait Lalligand à l’hôtel du Grand Pélican, l’informa et le lança sur la trace du corps du marquis. Vis-à-vis de Danton et de la Convention, il fallait être sûr de la mort de La Rouërie, cette engeance royaliste.

Kervonan termina sa phrase, essoufflé. Les deux hommes étaient arrivés au pied de La Baronnais après avoir parcouru le sentier qui partait de la grève et grimpait jusqu’au manoir surplombant la baie du Prieuré.

— Qu’est-ce que tu penses des corbeaux blancs ? demanda soudain Antoine.

— Les corbeaux blancs ? s’interrogea à voix haute Léonce, étonné. Ça n’existe pas.

— Si. Maintenant, ça va exister. Je serai le corbeau du Roi. Blanc comme l’âme pure du défunt qui va rejoindre le paradis. Blanc comme l’âme d’Armand-Charles Tuffin de La Rouërie mort sous les griffes noires des corbeaux de la Convention. Leurs âmes noires iront brûler en enfer jusqu’à la fin des temps… Tu veux savoir ce qu’est devenu le marquis ?

Léonce aurait bien tenté un trait d’humour en invoquant une résurrection, mais devant l’œil noir de Kervonan, il s’abstint et bredouilla :

— Oui.

— Le sinistre Lalligand, l’âme noire attisée par la non moins âme noire de Chévetel, se rendit à La Guyomarais vers la fin février, accompagné par des hommes de troupe et un juge de paix. Les domestiques, le jardinier, les trois médecins que l’on alla chercher et bien sûr la famille Guyomarais furent interrogés pendant des heures. Je précise que Schaffner n’était plus là, il tenait le récit d’un des médecins. Personne ne parla, aucun d’entre eux ne connaissait le nom de La Rouërie. Hélas, Lalligand apprit que le jardinier Perrin ne rechignait pas sur la bouteille. Il l’emmena à l’extérieur dans le froid hivernal et le fit trinquer avec des hommes de la troupe. Ivre, Perrin avoua et entraîna Lalligand sur la tombe, non sans s’être perdu plusieurs fois dans les bois. De retour au château, le chargé de mission de la Convention lança aux pieds de la citoyenne La Guyomarais un sac duquel roula la tête du marquis en bramant : « Maintenant, vous allez toujours nier que vous ne le connaissez pas ? » Madame de La Guyomarais s’évanouit. Les autres membres de la famille vinrent à son secours. C’était fini. Les habitants du château furent emmenés en prison, sauf les deux enfants. Leurs parents furent guillotinés à Paris avec Fontevieux et la cousine du marquis, la jolie Thérèse de Moëlien, et la fille de Marc Désilles. Douze têtes tombèrent ce jour-là. Comme savent le faire les Bretons, ils moururent dignement.

— On tambourine à la porte ? demanda Léonce.

— Non, on va dormir dans les fourrés, on entrera à l’aube. Faut pas oublier qu’ils sont plus d’une vingtaine là-dedans ; ça ne sert à rien de réveiller toute la marmaille.

Léonce s’endormit, il rêva d’un corbeau blanc avec les plumes des ailes, rouge sang.

1. Elle deviendra l’Amazone de la chouannerie et mourra guillotinée à Paris le 18 juin 1793 en compagnie d’autres conjurés.

Chapitre 2

Dix ans plus tard au commissariat de police des Capucins à Saint-Servan

Octidi 28 messidor an XII (mardi 17 juillet 1804)

Cela faisait un peu plus de six mois que le commissaire Louis Darcourt de Longueville avait installé sa police de l’arrondissement de Saint-Malo dans l’enceinte désaffectée du couvent des Capucins où il veillait sur la sécurité des citoyens des soixante-deux communes dudit arrondissement. La police au complet ne comptait en réalité que trois hommes, Darcourt lui-même, Joseph Tocagombo dit l’inspecteur Joseph, un mulâtre de l’île Bourbon, ex-esclave affranchi, et un jeune homme de Saint-Servan, l’inspecteur Henri Girard, ancien batelier du Naye, inconsciemment matois et ami de jeunesse de Darcourt quand celui-ci s’appelait encore Louis Hervelin.

En ce premier semestre de l’année 1804, les évènements s’accéléraient. Informé par son mentor parisien, le chef de la Sûreté Pierre-Marie Desmarest, Louis Darcourt classait méthodiquement, par ordre chronologique, les dépêches et autres correspondances envoyées par le subalterne de Fouché à son intention. Républicain aux prémices de la Révolution, puis profondément royaliste à la mort de ses parents sous la Terreur, la soif de vivre de Darcourt le fit opportuniste pour s’engager dans les armées de la République où il côtoya Bonaparte dans ses campagnes européennes. Il avait appris en mars, et cela lui causa un grand désarroi, la mort du duc d’Enghien dans les fossés de Vincennes. Le dernier grand chef chouan, Georges Cadoudal, opposé au Premier Consul, venait d’être guillotiné à Paris le 25 juin juste après Pichegru, l’autre comploteur, lui-même « suicidé » deux mois auparavant, le cou garrotté par une cravate torsadée à l’aide d’une cheville en bois, ce qui démontrait un acharnement suicidaire hors du commun.

Le 28 floréal an XII (18 mai 1804) un sénatus-consulte proclama Bonaparte « Empereur des Français » sous le nom de Napoléon Ier avec, à la demande de Cambacérès, une mise en application immédiate de la fonction. La cérémonie du sacre était prévue pour la fin de l’année. La mode était à la nouveauté, on changeait plus facilement de régime que de saisons. Louis Darcourt avait connu la Monarchie royale, la République révolutionnaire avec la Constituante, la Législative, la Convention, le Directoire, le Consulat et désormais l’Empire, il fallait s’adapter, il s’adaptera. Avec Desmarest, Réal et Fouché, il était du bon côté de la barrière ; encore s’agissait-il de ne pas trop la franchir. Fouché, qui venait d’être de nouveau nommé ministre de la police la semaine précédente, le 10 juillet, allait-il changer l’orientation des forces de l’ordre ? Louis attendait les nouvelles directives, paisiblement et sans crainte. La hantise de Desmarest de voir débarquer les émigrés et les Anglais sur la côte n’en demeurait pas moins obsessionnelle, il abreuvait quotidiennement le jeune commissaire de dépêches plus ou moins contradictoires que Louis entassait consciencieusement sous forme de petites piles, hautes comme des pichets contenant une pinte de cidre.

On tambourina à la porte du bureau de Darcourt.

— Entrez ! lança-t-il.

Un homme entra, canne à la main. Il ôta son chapeau haut de forme. Il portait une veste légère à basques sur un gilet brodé.

— Monsieur le maire, bredouilla Darcourt.

Cette hésitation dans la voix se comprenait, car il ne s’agissait pas du maire qu’il attendait. Il avait devant lui celui de Saint-Malo, Nicolas de Brecey.

— Excusez-moi, continua-t-il, je devais recevoir monsieur Pointel, votre homologue de Saint-Servan.

— Je sais. Je ne suis pas dans le bon commissariat, mais comme vous venez rarement dans votre annexe située dans nos murs, c’est moi qui effectue le déplacement. Je vais être bref, car la marée descend et je veux prendre le dernier bateau du Naye avant d’avoir à traverser à pied sec, si j’ose dire, la mer intérieure.

— Vous pourriez prendre une carriole. Il y a de très bons attelages qui font la traversée.

— Vous rigolez, j’espère. Je n’ai pas envie de me casser le dos sur ces immondes bancelles cahotant au gré des trous et des rus d’eau.

— La prospérité d’une ville se reconnaît dans la commodité des transports de sa population.

De Brecey fit la moue.

— La Révolution a laissé la ville à sec et…

— Ce qui est fâcheux pour un port, le coupa Darcourt.

— Ne jouez pas sur les mots, commissaire. Je voulais dire que les caisses sont vides et qu’il faudra des années avant que notre ville ne s’en remette.

— Elle s’en remettra, une ville où ses corsaires sont les maîtres des mers ne peut évoluer que vers l’opulence… Avec cette nouvelle guerre, pensez à tous ces vaisseaux anglais remplis de marchandises que nous allons capturer.

— Si vous le dites.

— Je le dis et je le pense.

— Justement, puisque vous me parlez de corsaires… C’est un peu à ce sujet que je voulais m’entretenir avec vous.

— Je vous préviens, j’ai le mal de mer, vous ne m’enrôlerez pas.

— Loin de moi cette idée. Je dois avouer que, moi-même, j’ai des haut-le-cœur quand je monte sur le pont d’un bateau.

— Et vous êtes le maire de Saint-Malo ? se navra Darcourt. La patrie des grands marins ! J’ai pourtant dans l’idée de créer une police maritime dans la mer intérieure. Ça nous permettrait de relier d’une façon rapide et directe la Grande-Porte aux Talards, Rocabey au Naye, le Val à la porte de Dinan et d’autres liaisons tout aussi judicieuses comme Solidor ou Alet. L’inspecteur Girard, qui, vous le savez, est un ancien batelier du Naye, serait chargé de cette police.

Le maire ferma les yeux, soupira et murmura :

— Mon Dieu.

— Oui, je sais, l’inspecteur Girard n’est pas dans les petits registres de la mairie, mais moi, il me donne satisfaction.

— Girard ou un autre, votre police ne pourra être qu’intermittente à cause des marées. Avec ce genre de police, je serais un voleur, je ne ferais mes coups qu’à marée basse.

Darcourt secoua la tête.

— Pas faux, bougonna-t-il.

— Concentrez-vous sur les assassins de tout poil qui sévissent dans la région.

— Je vous vois embarrassé, vous m’apportez un crime à résoudre ?

— Non… Tout à l’heure nous parlions de corsaires et je vous disais que ma visite était un peu à ce sujet… Quel jour sommes-nous aujourd’hui, commissaire Darcourt ?

— Si je ne m’abuse, le mardi 17 juillet 1804 ou si vous êtes attaché au calendrier républicain, l’octidi 28 messidor an XII et c’est la fête du blé.

— Épargnez-moi ce calendrier casse-tête… Nous sommes de la même origine tous les deux, non ?

Darcourt approuva d’un signe de tête. De Brecey poursuivit :

— Vous avez sans doute entendu parler de cette décoration que Bonaparte a créée il y a deux ans, lorsqu’il était Premier Consul, que l’on appelle la Légion d’honneur ?

— Bien sûr, puisque dimanche prochain je suis convié avec la police de l’arrondissement à la cérémonie pour honorer le premier Malouin à recevoir cette décoration…

Darcourt s’interrompit, soudain inquiet devant le visage soucieux du maire.

Il continua :

— Qu’est-ce que vous voulez m’apprendre ?

— Que la cérémonie aurait dû avoir lieu aujourd’hui, et que si elle a été reportée à dimanche, c’est parce que la médaille, le ruban et tout ce qui s’en suit ont disparu.

— La médaille de monsieur Surcouf ? Le premier Malouin à recevoir cette décoration ? fit Darcourt, médusé.

— Oui, hélas… Je peux m’asseoir ?

— Bien sûr, faites comme si vous étiez dans votre mairie et non dans celle du voisin.

— Merci, souffla le maire. Nous avons jusqu’à dimanche pour mettre la main sur le voleur.

— Où se trouvait cette décoration quand elle a été dérobée ?

— Sans doute à la sous-préfecture, on m’a certifié que le service des postes l’avait déposée à la guérite de l’accueil.

— Vous pensez que le sous-préfet est jaloux et la garderait pour lui ?

— Qu’allez-vous imaginer ? Certainement pas ! Vous avez quatre jours pour la retrouver.

— Pourquoi moi ?

— Parce que vous êtes de la police !

— Justement ! Je ne suis pas là pour rechercher des fanfreluches.

— Des fanfreluches ? s’étrangla de Brecey. La Légion d’honneur de monsieur Surcouf, commissaire… Des fanfreluches ? Le plus grand marin du monde.

— Il y a des magasins de pacotilles dans la Grand’Rue avec des tas de médailles venues de tous les pays, l’une d’elles fera l’affaire, je demanderai à la maman de l’inspecteur Girard qui tient une mercerie de nous fournir un beau ruban.

— Et le décret ?

— Quel décret ?

— Le décret impérial ! Celui signé par Napoléon pour l’attribution de ladite décoration dont le double est joint à la médaille… Vous voulez aussi imiter sa signature ?

Darcourt se gratta le menton.

— Non, pas vraiment… Vous me forcez un peu la main, là. Je vais me rendre à la sous-préfecture dans la journée et tenter de résoudre cette histoire… Mais, normalement, cette affaire doit revenir au commissaire Beaupain qui est sur place. Ne me dites pas qu’il est à Rennes au chevet d’un parent malade, alors que chacun sait que le valétudinaire en question est une jeune donzelle énamourée, enfiévrée non par la maladie, mais par le feu qui lui chauffe les cotillons.

— Permettez-moi d’ignorer votre clabauderie, commissaire… Je crains tout simplement que dans une affaire aussi délicate, Beaupain ne fasse preuve d’une grande diplomatie.

*

L’enquête sur le vol de la décoration fut brève et rapide. Les coupables n’étaient autres que les enfants du sous-préfet qui, prenant le coffret pour une boîte de friandises et s’apercevant de leur erreur, n’osèrent le restituer et le cachèrent dans le garde-manger de la cuisine sous une motte de beurre. C’est d’ailleurs la cuisinière qui venait, quelques minutes auparavant, de le découvrir au moment même où Darcourt mettait les pieds à la sous-préfecture. Le commissaire constata que le ruban, la médaille et le décret signé par l’Empereur étaient présents dans la boîte et laissa au sous-préfet le soin d’infliger les sanctions correspondantes à ses rejetons.

Louis Darcourt était arrivé à la sous-préfecture à cheval en compagnie de l’inspecteur Joseph, ils avaient contourné la mer intérieure par les digues et le Sillon. Le temps était au beau en cette mi-juillet et les deux hommes avaient galopé en chemise sur le sable de la Grande Grève, cheveux au vent et pistolets à la ceinture, leurs vêtements et chapeaux rangés en baluchon à l’arrière de la selle. L’annexe du commissariat de police se trouvait elle-même dans les locaux de la sous-préfecture, Louis et Joseph en profitèrent pour y effectuer une petite visite. La pièce était poussiéreuse, occultée par d’antiques rideaux en velours qui laissaient filtrer quelques rais de lumière.

— Pas reluisant tout ça, marmonna Darcourt.

— La vue sur les latrines dans la cour est toujours la même, s’amusa Joseph.

Le soldat qui montait la garde sur le perron de la sous-préfecture arriva dans le couloir à la porte du bureau des policiers. Le visage en sueur et passablement tourmenté, il héla le commissaire.

— Oui ? dit Darcourt.

— Excusez-moi, commissaire, il y a monsieur Surcouf qui cherche le commissaire Beaupain, mais il est à Rennes, le Beaupain, au chevet d’un patient. Je lui ai dit que vous étiez là, il veut vous voir. Qu’est-ce que je fais ?

— Je sais pourquoi il est là. Vous me l’envoyez.

Quelques instants plus tard, le corsaire, qui terrorisait les bateaux ennemis avec une préférence pour les navires anglais, fit son apparition dans la pièce ombrée. Darcourt s’approcha.

— Entrez, monsieur Surcouf.

Le commissaire, et ses six pieds de haut, dominait l’indomptable marin de plusieurs pouces. Ce dernier avait le visage volontaire, carré, le regard franc, les cheveux bruns et des rouflaquettes fournies. Il était râblé et bien planté sur ses jambes.

— Je suis le commissaire Darcourt et voici l’inspecteur Joseph Tocagombo de la feue île Bourbon.

Ce détail intéressa le corsaire.

— Je connais bien votre terre, dit Surcouf, moins que l’Île de France, mais j’ai eu le plaisir de m’y attarder quelques fois. Ce sont des mers attachantes, ces mers d’Inde.

Darcourt n’ignorait pas les exploits retentissants et la terreur que faisait régner le marin dans les mers du Sud et le golfe du Bengale.

— Vous avez cessé de parcourir les océans ? demanda Darcourt.

— Pour l’instant ! Il n’est pas dit que je n’y retourne pas un jour… Dorénavant, je me consacre à l’armement de mes propres navires. Après avoir armé la Caroline l’année dernière, je suis en train de préparer deux petits corsaires pour croiser dans la Manche, le Marsouin, dont je vais confier le commandement au capitaine Le Blanc, un marin de Granville, et la Confiance – rien à voir avec mon ancienne Confiance, celle-ci ne fait que soixante-dix tonneaux – qui sera commandée par mon cousin Potier de La Houssaye. Cette nouvelle guerre contre l’Angleterre est propice à ce genre d’investissements, conclut-il avec le sourire.

Puis il ajouta en baissant la voix :

— Si je suis là, c’est au sujet d’un vol qui m’interroge.

Darcourt se mit à sourire à son tour.

— Vous venez sans doute nous voir pour votre Légion d’honneur ?

Surcouf le regarda, étonné.

— Non ! Qu’est-ce qu’elle a ma Légion d’honneur ?

— Euh… Non… Rien… On l’a retrouvée.

— Pourquoi ? Elle avait disparu ?

Darcourt pouvait difficilement avouer que la décoration avait été récupérée sous une motte de beurre.

— Pas vraiment… Le cocher de la poste… Euh… l’avait déposée au tribunal au lieu de la sous-préfecture… Tout est rentré dans l’ordre.

— Parfait ! On peut s’asseoir ?

— Allez-y !

Darcourt passa derrière son bureau pendant que Joseph restait debout, les bras croisés, le regard fixe, qui ne cillait jamais, en direction du capitaine corsaire.

— C’est très fâcheux ce qui m’amène, commissaire… et très délicat. Tous les deux, nous avons combattu pour la République, sous le Consulat… pour Bonaparte. Je connais vos états de service, vous êtes un officier comme moi, nous servons notre patrie…

— Allons enfants de la patrie ! lança l’inspecteur Joseph sans bouger.

Surcouf releva la tête en direction du mulâtre, surpris.

— Que veux-tu dire, Joseph ? s’enquit Darcourt.

— Nous sommes tous des enfants de la patrie.

— Bien sûr… Toi autant que nous… je ne vois pas le problème.

— Il n’y en a pas.

— Alors tu aurais pu t’abstenir… Continuez, monsieur Surcouf.

— Je disais que nous étions des serviteurs de notre patrie… de notre pays, rectifia-t-il en lançant un œil vers l’inspecteur immobile campé près de lui.

— Bien sûr.

— Mais je suis aussi armateur et par conséquent commerçant. J’investis dans la marine et je fais vivre des centaines d’ouvriers et de marins. Cette profession, aussi belle soit-elle, m’amène à payer beaucoup d’impôts directs ou indirects… quelquefois trop. Pour la pérennité et la bonne marche de mon activité, je suis obligé de louvoyer. De tirer des bords.

— C’est normal pour un marin, dit Darcourt.

— Non. Vous ne comprenez pas. Voilà, je vais être direct ! On m’a volé trois boulets de canon !

« C’est vraiment petit, tout ça pour trois boulets de canon », pensa Darcourt.

— Vous savez, les boulets de canon, ça va, ça vient… Vous en balancez trois, et vous en arrivent quatre autres… Vous devez en récupérer de temps en temps, non ?

— Vous ne comprenez vraiment pas, commissaire, je vais vous expliquer. Nous sommes entre gentilshommes, bien entendu ?

Il lança un regard vers le mulâtre.

— L’inspecteur Joseph est une part de moi-même, dit Darcourt.

— Ce que je fais va vous sembler illégal, mais c’est pour rendre service à un de mes capitaines qui remontait de l’Île de France et qui a laissé… comment dire ? Quelques piastres d’or et divers bibelots également en or, à Nantes, ville où il s’était réfugié pour réparer une avarie.

— Bien sûr… et pourquoi a-t-il débarqué cet or ?

— Il faudra le lui demander. Dans la marine, on pose moins de questions.

— Je vous rappelle que vous êtes devant un commissaire de police, monsieur Surcouf. Je fais mon travail… Et qu’est devenu cet or ? Je ne vois pas le rapport avec les boulets de canon.

— Justement, tout est là, les trois boulets qui ont disparu sont en or.

— Bien sûr… J’aurais dû m’en douter. Vous me voyez quand même un peu abasourdi… Je suppose que c’est le même or qui a été débarqué à Nantes ?

— Oui.

— Et comment des piastres, des bibelots se transforment-ils en boulets de canon ?

— Pour armer mes navires, je fais venir des marchandises de toute l’Europe. Concernant les pièces d’artillerie, certains de mes canons et de mes boulets viennent de fonderies de la région nantaise et sont transportés par chariot jusqu’à Saint-Malo. En général par convois de quatre à cinq attelages, des fardiers à six roues. Vous voyez ?

— Je vois… Et vos trois boulets de canon ressemblaient à quoi ?