9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

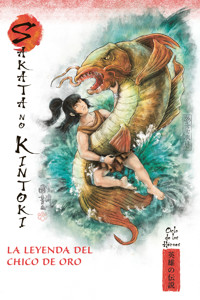

Amaterasu, la diosa del Sol, reina sobre la Alta Llanura del Cielo y su hermano Tsukuyomi lo hace sobre la Luna. Ambos viven en el Takamagahara, mientras que Susanoo, el tercero de los Hijos Ilustres del dios creador Izanagi, es relegado a las regiones inferiores, al Ashihara, donde alimenta su resentimiento. La juiciosa Amaterasu sabe que Susanoo se siente agraviado y tratará de aplacar su ira, pero este no atiende a razones y desata su frustración azotando la Gran Tierra de las Ocho Islas con tifones salvajes. La diosa del Sol habrá de hacer frente al desastre. Pero el desafío es inmenso.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

Los tres hijos ilustres

Capítulo 2

La furia de la tormenta

Capítulo 1

Potencias de creación

Capítulo 4

Sacrilegio ritual

Capítulo 5

La caverna del cielo

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© Marcos Jaén Sánchez por «La luz del Sol Naciente»

© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Diego Olmos por las ilustraciones

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio

Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Utagawa Kunisada / Wikimedia Commons: 106; Nishikawa Sukenobu / Wikimedia Commons: 109; Sailko / Wikimedia Commons: 111; Shunsai Toshimasa / Wikimedia Commons: 113a; Tsukioka Yoshitoshi / Wikimedia Commons: 113b; Nagasawa Rosetsu / Wikimedia Commons: 117aizq; Tan'gu-kanō / Wikimedia Commons: 117ad; Japanexperterna:117b.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: marzo de 2025

REF.: OBDO590

ISBN: 978-84-1098-484-4

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

AMATERASU ŌMIKAMI — la diosa del Sol Naciente, nacida del ojo izquierdo de Izanagi al purificarse de vuelta del Yomi. La primera de los Tres Hijos Ilustres. Es una kami fuerte e independiente, heredera de la sabiduría y la serenidad de sus ancestros, si bien aún es joven y no inmune a la duda.

TSUKUYOMI NO MIKOTO — el kami de la Luna, de sexo indefinido, nacido del ojo derecho de Izanagi. Segundo de los Tres Hijos Ilustres. Es una divinidad reflexiva y estudiosa, aunque su contemplación puede resultar excesiva. Sus consejos son muy valorados por su padre y después por su hermana.

TAKEHAYA SUSANOO — el dios de la tormenta, nacido de la nariz de Izanagi. Tercero de los Tres Hijos Ilustres. Es muy poderoso y le puede el ímpetu. A menudo su irresponsabilidad resulta en devastación. Con todo, también es capaz de grandes emprendimientos y sacrificios.

IZANAGI — deidad masculina nacida de las generaciones divinas que surgieron después de los «tres dioses creadores». El Señor del Centro Sagrado del Cielo, Ame no Minaka-nushi, lo envió a las regiones inferiores para que creara un mundo nuevo junto a Izanami, su esposa.

IZANAMI — deidad femenina, esposa de Izanagi, con quien creó la Gran Tierra de las Ocho Islas y la llenó de vida. Murió al dar a luz a su último hijo, Kagutsuchi, el kami del fuego, y desde entonces es la señora del Yomi, el mundo de los muertos, fuera del alcance de su esposo.

OMOIKANE Y AME NO UZUME — el hijo de Takami Musubi, uno de los «tres dioses creadores», conocido por su ingenio y su sabiduría, y la diosa de la fertilidad y la alegría, destacada bailarina. Los dos colaboran para auxiliar a la diosa del Sol cuando más lo necesita.

LOS TRES HIJOS ILUSTRES

os ojos de la joven Amaterasu eran apenas dos líneas rasgadas. Su larga cabellera negra se ondulaba a su espalda, lisa y resplandeciente, al modo de un estandarte que atrapara el fulgor del sol. Mientras tanto, ella se aferraba a las crines de la bestia majestuosa que era Yoake, «amanecer». Aquel caballo que le había regalado su padre era el único de su clase que de momento existía en el mundo. El retumbo frenético de sus cascos resonaba en la playa de arena cenicienta. Jinete y montura recorrían la orilla al galope y, al batir el agua espumosa con sus pezuñas, el animal alzaba una cortina de rociones destellantes a su paso.

La diosa se inclinó sobre el cuello del corcel para notar la fuerza de sus poderosos músculos. La brisa salina le raspaba la cara, trayendo consigo el aroma cargado del mar y el sonido de las olas que rompían contra la orilla. Cuando galopaba a lomos de Yoake, el viento le abría la túnica, que caracoleaba detrás formando una estela roja. La larga cola tironeaba de ella como si quisiera arrancarla de su montura, y la diosa tenía que luchar para no salir volando y acabar en el suelo. Únicamente en esos momentos la colmaba una sensación de libertad, de distensión de las rigideces a que se veía sometida a diario. Anhelaba volver a sentir ese torbellino en el cabello, trepidar con la potencia del galope. Anhelaba entrar en sintonía con todo lo existente, con la creación. Anhelaba la intensidad. Era hermosa y feroz, y estaba dotada tanto de decisión como de gracia. Su belleza no se podía contemplar largo tiempo sin tener que apartar la vista, pues llenaba de calor y de luz y suscitaba reverencia inmediata. Igual que el corcel respondía a sus órdenes como si le leyera la mente, todo aquel que se hallaba en su presencia sentía la inclinación de obedecer su juicio siempre penetrante. Se sabía poderosa, lo había sabido siempre. Ahora bien, también conocía algo que nadie veía en ella, pues lo mantenía celosamente oculto a los demás: sus inseguridades. Ni siquiera ella podía evitar que la acuciaran las dudas, como cualquier ser vivo que se enfrenta a los dilemas del mundo. Soltó las crines y luego levantó los brazos y el pálido rostro al cielo para lanzar un saludo al sol. En medio del vasto azul sin nubes, el rey de los astros bañaba de oro la Gran Tierra de las Ocho Islas, también conocida como Ashihara, o la Fértil Planicie de Juncos. La joven Amaterasu se alejó hacia el horizonte a lomos de Yoake siguiendo la línea de la playa de arenas oscuras, henchida de gratitud a su padre, el dios Izanagi, por el regalo de la existencia. Lo hubiera estrechado entre sus brazos de tenerlo delante, feliz de estar viva. No podía imaginar lo que le esperaba en adelante, el futuro que su padre estaba decidiendo para ella en ese mismo instante. Desde la cima del monte más alto de aquella región, el encanecido dios Izanagi contemplaba la cabalgata desaforada de su hija. Ni la vejez ni el cansancio habían menguado la aguda vista del venerable kami. A su lado yacía entre la hierba áspera una piedra como cualquier otra, de apariencia nada destacable, sin linaje alguno. Ahora bien, no era cualquier piedra para él, no era un vulgar pedrusco. Él mismo la había traído de muy lejos y la había depositado en aquella cumbre con gran cuidado. Era una piedra desgajada de la gran roca con la que había bloqueado la entrada al mundo de los muertos, el Yomi, el terrible lugar donde permanecía su esposa.

Puesto que ya no tenía a su lado a su amada Izanami, visitaba esa piedra y a ella le hablaba como si fuera su esposa muerta que estuviera allí mismo.

Ella se aferraba a las crines de la bestia majestuosa que era Yoake, «amanecer».

Aquel caballo era el único de su clase que de momento existía en el mundo.

—Los tres son tan distintos. Ojalá los hubieras conocido —murmuró el dios. Y luego se volvió hacia el norte y entornó los ojos para escudriñar lo que había más allá de toda posibilidad razonable de visión, a donde él, sin embargo, alcanzaba, como todos los de su divina estirpe.

Buscaba a su hijo Tsukuyomi, y a pesar de su percepción extraordinaria, le costaba dar con él. Tsukuyomi solía perderse en la calma de los espesos bosques, rodeado de los árboles más frondosos y de la hojarasca más densa. Por fin lo halló. Había levantado una pequeña construcción con madera y piedra —cubierta de cortezas de cedro y con una cortina de cáñamo trenzado como puerta—, un refugio de paz y tranquilidad en el corazón de la selva esmeralda, a cuyas sombras interiores se había retirado para apartarse del fragor del mundo.

Bajo aquel techado, el pensativo Tsukuyomi se había sentado en el interior de un arrecife de lamparillas de aceite que estaba rodeado de un mar de flores y frutas. Abierta en el pecho, la túnica solo le cubría los hombros y mostraba su cuerpo desprovisto de vello y la insinuación de unos pechos menudos. En su rostro limpio de barba o bigote, con escasas pestañas, rechoncho y de carnes fláccidas, no era fácil discernir si se trataba de un dios o de una diosa. Llevaba el cabello —negro y liso como el de su hermana— recogido en mizura, dos moños altos, uno a cada lado de la cabeza.

Tenía entre las manos una esfera iluminada por un resplandor muy leve, pero que parecía en convulsión constante, una suerte de llama imperecedera encapsulada por el propio poder del kami. Estudiaba sus fluctuaciones como quien lee un libro sagrado, pues en ella se conservaban registradas las gestas que habían llevado a cabo sus antecesores, que él pasaba los días estudiando. Y luego reflexionaba sobre todo lo existente, sus necesidades, sus servidumbres, la esperanza con que cada cosa emergía a la vida. No sentía la urgencia de salir fuera, pues allí estaba todo lo que le hacía falta: sabiduría, inspiración, guía, conocimiento. En su santuario, el aire estaba lleno del aroma de la hierba fresca, y él se sentía arrullado por el canto de los pájaros y el murmullo cristalino de los arroyos que corrían entre flores silvestres.

Lejos de allí, su padre, Izanagi, había tomado asiento junto a la piedra que le recordaba a su esposa.

—También a mí me ha llegado la hora del descanso, esposa mía, un descanso más luminoso y grato que el tuyo. Me cambiaría por ti sin pensarlo un instante si estuviera en mi mano, para que fueras tú quien pudiera gozarlo. Las más altas potencias me han concedido un don extraordinario: volveré por el Puente Celestial a la Alta Llanura que nos vio nacer. El camino que nos dijeron que era imposible hacer de regreso. —Sus ojos brillaban al representarse de nuevo el pasado, perpetuo en su recuerdo—. Todo va a cambiar. Todo está cambiando.

Llegó a su oído la protesta de unos truenos muy remotos que resonaban en las regiones más norteñas de la Fértil Planicie de Juncos. Unas negras nubes de tormenta se habían acumulado de súbito sobre aquella parte del territorio, tan lejos que solo los sentidos de una potencia celestial podían percibirlas. Izanagi se volvió hacia el norte y entornó los ojos para aguzar la vista. No sin esfuerzo acabó por distinguir una figura que saltaba entre los rayos y también oyó entre los truenos sus risotadas profundas, tanto que parecía que iban a partirle el pecho a quien las daba: el tercero de sus hijos.

Susanoo volaba por los aires exaltado como nunca. Lo arrastraban los poderosos vientos del huracán que él mismo había levantado. Su rostro estaba crispado, si bien en verdad gozaba, aunque con un regocijo violento, mientras cabalgaba sobre las corrientes a través de las nubes oscuras. Disfrutaba con el embate de la tempestad contra su cuerpo. Los rayos lo iluminaban al pasar junto a él cuando descargaban y los truenos retumbaban en sus oídos hasta ensordecerlo, pero él parecía inmune a todo dolor, saltando de corriente en corriente. Los vientos huracanados le retorcían los cabellos negros y encrespados, intentaban arrancarle la barba, tan larga que se le enroscaba alrededor del torso. Sus ropas, hechas jirones, estaban requemadas allí donde las descargas llegaban a rozarlo.

Perdido en la emoción de semejante vuelo, abrazado por los elementos, era ajeno por completo al rastro de destrucción que estaba causando abajo. La furia del huracán arrasaba el mundo a sus pies, la lluvia y los relámpagos desgarraban la faz de la tierra y lo destruían todo a su paso. Él lo ignoraba porque lo cegaba la inconsciencia, el deseo de satisfacción, la necesidad de sentir placer. Era una potencia temible, no se detenía ante nada ni nadie, siempre adelante sin pararse a considerar las consecuencias, sin inmutarse.

Por fin agotado y satisfecho, se dejó caer en la falda de un cerro, por la cual se desmoronó rodando hasta el fondo de una cañada angosta. Allí quedó recogido por la fronda esmeralda y acabó dormitando tan profundamente como una montaña. Era muy probable que cuando se despertase echara una mirada atrás y se diese cuenta de la magnitud de la destrucción que había provocado. Entonces se sentiría lleno de remordimientos y pesar, con el corazón oprimido por el daño que había infligido al mundo. Se tendría justamente por lo que más temía, se vería precisamente como odiaba que lo vieran los demás, como les reprochaba que le consideraran: una fuerza de caos y devastación.

Al sur, muy lejos, su padre, Izanagi, negó con la cabeza con evidente consternación. Luego puso la mano sobre la piedra para darle una suave caricia.

—Antes de irme debo disponer qué será de ellos. Solo a uno le espera la Más Alta Dignidad Celestial. Solo a ese debo escoger, pero ¿a quién de los tres?

Contempló la piedra, aunque esta no le respondía. ¿Había sido Izanami en verdad la madre de aquellos tres dioses, los últimos que habían venido al mundo? ¿Quién podía decirlo? «Si no nacieron de ti, al menos fue por ti que fueron engendrados. Y tú eres mi esposa», pensó Izanagi.

Los tres habían sido generados en el cuerpo del padre, pero nacieron cuando él, quebrado por la pena y la rabia, se purificó en un río después de regresar de la tierra de los muertos. Había acudido al inframundo a buscar a Izanami, pues no se resignaba a perderla. Estaba convencido de que iba a rescatarla de un destino lastimero, pero al llegar allí se percató de que era demasiado tarde: encontró a una Izanami transformada, convertida en una sombra eterna, en la primera de las sombras. Las potencias de las tinieblas la habían investido como su señora, y ella había aceptado. Había aceptado ser la soberana del Yomi.

Él lo negaba, sin embargo. No, se decía, aquella criatura terrible que era reina en el mundo de los muertos no era su esposa, no era la Izanami que él había conocido, sino otra. Su esposa era la que mantenía viva en su memoria. La diosa fuerte y osada que había bajado con él del Takamagahara a través del Puente Celestial para hacer emerger del caos oceánico la Gran Tierra de las Ocho Islas y llenarla de vida. La diosa que había aprendido a amarlo tanto como él la amaba.

Ahora la tarea para la cual les habían enviado allí estaba hecha. No solo era él quien se disponía a recogerse en un dorado retiro en las regiones de la Alta Pradera, sino también la más alta de las potencias celestiales, Ame no Minaka-nushi, el Señor del Centro Sagrado del Cielo, exhausto por el esfuerzo de la creación. El mundo disponía de todas sus partes y la primera generación de kami lo dejaría en manos de las potencias que habían nacido en él. Uno de los tres hijos de Izanagi sería ungido como el nuevo soberano universal. Y era él quien debía escogerlo. Una responsabilidad formidable, la más determinante desde que el mundo era mundo.

¿Quién era el más adecuado? ¿El templado Tsukuyomi? ¿La cabal Amaterasu? ¿El enérgico Susanoo?

No era cierto que la piedra no respondiera, se dijo. La verdad era que aquel pedazo de roca se estremecía bajo sus dedos como si trajera murmullos desde el mundo subterráneo, tal vez de la señora de aquellos dominios. La piedra murmuraba y a través de su brazo alcanzaba sus adentros y resonaba en su corazón. Y lo que el murmullo le decía era que no se torturase más, porque él ya sabía la respuesta. La había sabido siempre. Es imposible escoger entre los hijos, pero, en su caso, también era inútil engañarse: solo uno de sus vástagos había llegado a ocupar en su consideración el lugar de su esposa, un lugar de cariño y admiración. Solo uno de sus vástagos tenía la misma osadía y tenacidad que Izanami, la misma ansia de libertad y capacidad de mesura, la misma fuerza y delicadeza a la vez. Solo una de las tres potencias se parecía tanto a su esposa que al verla se diría que la fallecida volvía a pisar la tierra de los vivos. Esa era la elegida, y no podía ser otra.

≡

Las montañas, los ríos, los árboles, también la lluvia o los movimientos de la tierra, y por supuesto los animales, todos los fenómenos que conformaban la realidad, tenían su origen y el motivo de su buena o mala marcha en alguno de los muchos vástagos que había alumbrado la pareja celestial formada por Izanami e Izanagi.

El tiempo había pasado desde que ambos dioses descendieran del Takamagahara, y la Gran Tierra de las Ocho Islas había alcanzado la mayoría de edad. No por ello, sin embargo, había aumentado en la creación la distancia entre lo divino y lo terrenal. Ashihara estaba repleta de divinidades terrenales, los kunitsukami, la generación de kami que había seguido a la de las deidades celestiales, los amatsukami. Los kami terrenales eran potencias permanentes que, sin embargo, estaban íntimamente ligadas a un mundo fugaz. Un mundo cuya contemplación —la observación del fluir de los arroyos, de las olas de hierba en los prados, de las hojas murmurantes en el oro del atardecer— producía una sensación sublime: el sentimiento de lo eternamente perecedero.

En aquella edad de la creación todavía el entorno y los seres que lo habitaban se diferenciaban poco y ninguno atentaba contra el otro, sino que podía decirse que eran uno y lo mismo. Así, los amplios tejados kayabuki1 inclinados del palacio Yahirodono se elevaban por encima del dosel arbóreo con el aspecto de una estructura natural, pues naturales eran los elementos que lo levantaban, los cuales se habían dejado libres de enmascaramiento, de ornato o pintura. El palacio constaba de descomunales pilares circulares sobre los que descansaban vigas de madera triangulares encajadas unas sobre otras con gran maestría. Las puertas estaban formadas por celosías delicadamente talladas que solían estar abiertas, pues miraban a un hermoso lago natural. Disponía de más de un edificio, todos con una galería que los rodeaba y alzados sobre pilares. Los faldones de las cubiertas tenían un punto arqueado, acabados con corteza de cedro, muy del agrado del dios que las había construido. Era una estructura magnífica en la que, con todo, Izanagi procuraba pasar el menor tiempo posible, pues pasear por sus galerías no dejaba de recordarle que un día la levantó para la esposa que había perdido. Con todo, a pesar de sus reparos, tenía que volver una y otra vez, pues era el lugar donde se celebraban las ceremonias de importancia.