4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Cordina-Serie

- Sprache: Deutsch

Die beliebte Cordina-Saga: Liebe, Intrigen und Leidenschaften am Königshof der Fürstenfamilie von Cordina

Prinzessin Gabriella de Cordina kann sich nur mit Not aus den Fängen ihrer Entführer retten. Nun leidet sie unter Gedächtnisverlust. Wenn sie sich erinnert, dann schwebt sie in Gefahr, denn die Täter trachten ihr noch nach dem Leben. Wenn sie sich nicht erinnert, können die Kriminellen nicht gefasst werden. Die Aufgabe, Gabriella zu helfen, fällt dem Geheimagenten Reeve MacGee zu. Tag und Nacht verbringen die beiden miteinander. Doch kann er noch für ihre Sicherheit garantieren, wenn die beiden sich zu nahe kommen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

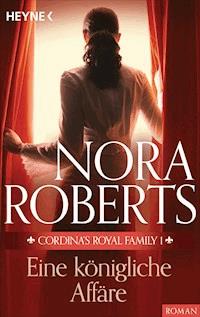

Nora Roberts

Cordina’s Royal Family 1

Eine königliche Affäre

Roman

Aus dem Amerikanischenvon Roy Gottwald

Wilhelm Heyne VerlagMünchen

1. KAPITEL

Sie hatte vergessen, warum sie so rannte. Sie wusste nur, dass sie nicht anhalten durfte. Denn wenn sie stehen blieb, war sie verloren. In diesem Rennen gab es nur zwei Plätze – den ersten und den letzten.

Abstand. Ihr einziger Gedanke war weiterrennen, vorwärtskommen, damit die Entfernung zwischen ihr und … dem, wo sie gewesen war, groß genug sein würde.

Sie war durchnässt bis auf die Haut. Der Regen strömte auf sie herab, aber sie erschrak nicht mehr bei jedem Donnerschlag, und sie zuckte nicht mehr bei jedem grellen Blitz zusammen. Sie fürchtete nicht die Dunkelheit. Wovor sie eigentlich Angst hatte, wusste sie selbst nicht mehr genau; doch sie war von ihrer Angst geradezu besessen. Dieses Gefühl ließ sie weiter den Straßenrand entlangstolpern, obwohl sie völlig erschöpft war. Wie sehr sehnte sie sich danach, an einem warmen, trockenen Ort zur Ruhe zu kommen.

Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Sie wusste nicht, wo sie gewesen war. Sie erinnerte sich weder an die hohen, im Winde schaukelnden Bäume noch an das Tosen des nahen Meeres. Kaum nahm sie den Duft der regennassen Blumen wahr, die sie auf ihrer Flucht zertrat.

Sie weinte, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ihre Sinne waren völlig benommen, und sie fühlte sich unsicher auf den Beinen. Es wäre ein Leichtes gewesen, einfach unter einem der Bäume Schutz zu suchen und aufzugeben. Aber irgendetwas trieb sie weiter. Dieses Etwas war jedoch nicht allein die Angst, nicht allein ihre Verwirrung. Es war eine innere Kraft, die sie über das Menschenmögliche hinaustrieb. Sie würde nicht dorthin zurückkehren, woher sie kam. Es blieb ihr keine andere Wahl, als vorwärts zu laufen.

Sie hatte keine Vorstellung, ob sie eine Meile oder zehn hinter sich gebracht hatte. Der Regen und ihre Tränen machten sie blind. Die Lichter hatten sie beinahe schon erfasst, ehe sie sie überhaupt wahrnahm.

Wie ein von Scheinwerfern geblendetes Tier blieb sie voller Panik auf der Stelle stehen. Jetzt hatten sie sie gefunden. Sie hatten sie verfolgt. Sie.

Eine Hupe kreischte auf, Räder quietschten. Völlig erschöpft brach sie schließlich bewusstlos auf der Straße zusammen.

»Sie kommt zu sich.«

»Dem Himmel sei Dank.«

»Bitte treten Sie einen Moment zurück und lassen Sie mich die Frau untersuchen. Sie könnte wieder das Bewusstsein verlieren!«

Wie durch schwebende Nebel vernahm sie die Stimmen. Hohl und aus der Ferne. Angst überkam sie erneut. Selbst in ihrem halb bewusstlosen Zustand hielt sie den Atem an. Sie war nicht entkommen, doch sie wollte sich ihre Furcht nicht anmerken lassen. Das versprach sie sich.

Als sie weiter zu Bewusstsein kam, ballte sie ihre Hände fest und energisch zu Fäusten. Der Druck ihrer Finger gab ihr ein wenig das Gefühl von Selbstsicherheit und Kontrolle.

Langsam öffnete sie die Augen. Die Nebel rissen auf, wallten zurück und verschwanden dann langsam. Als sie in das Gesicht starrte, das über sie gebeugt war, schwand auch ihre Furcht.

Es war ein ihr unbekanntes Gesicht. Er gehörte nicht zu ihnen. Das hätte sie bestimmt gewusst. Ihr Vertrauen wankte einen Moment lang, aber sie verhielt sich ruhig. Es war ein rundes, angenehmes Gesicht mit einem gestutzten, lockigen weißen Bart. Der glatte, kahle Kopf stand dazu in auffallendem Kontrast. Der Blick aus den müden Augen war scharf, aber nicht unfreundlich. Schließlich ergriff der Mann ihre Hand. Sie wehrte sich nicht.

»Meine Liebe«, sagte er mit angenehmer, dunkler Stimme. Zärtlich streichelte er ihre Finger, bis ihre Hand sich entspannte. »Sie sind jetzt in Sicherheit.«

Sie spürte, wie er ihren Puls maß, und sie sah ihm weiter in die Augen.

In Sicherheit.

Immer noch auf der Hut, wandte sie ihren Blick von ihm ab. Krankenhaus.

Obwohl das Zimmer fast elegant und recht groß war, wusste sie, dass sie sich in einem Krankenhaus befand. Der starke Geruch von Blumen und Antiseptika erfüllte den Raum. Und dann sah sie den Mann, der direkt an der Seite ihres Bettes stand.

Er hatte eine militärisch aufrechte Haltung und war makellos gekleidet. Graue Strähnen durchzogen sein Haar, das dennoch dunkel und voll war. Er hatte ein schmales, aristokratisches Gesicht. Dieses Gesicht ist ernst, dachte sie, aber bleich, sehr bleich, besonders gegen die Schatten unter seinen Augen. Trotz der Haltung und der perfekten Kleidung machte er den Eindruck, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen.

»Mein Liebes.« Seine Stimme zitterte, als er sich zu ihr hinabbeugte, um ihre freie Hand zu ergreifen. Er wirkte tief besorgt und presste ihre Finger an seine Lippen. Sie hatte den Eindruck, als bebe diese starke, feste Hand ein wenig. »Jetzt haben wir dich wieder, mein Liebes. Du bist wieder da.«

Sie zog ihre Hand nicht zurück, sondern ließ sie matt in der seinen liegen und betrachtete erneut sein Gesicht. »Wer sind Sie?«

Der Mann fuhr entsetzt zurück. Mit Tränen in den Augen starrte er sie an. »Wer …«

»Sie ist sehr schwach.« Freundlich unterbrach der Arzt ihn.

Sie sah, wie er seine Hand auf den Arm des Mannes legte, ob mit einer einhaltenden oder tröstenden Geste, konnte sie nicht beurteilen. »Sie hat viel durchgemacht. Eine anfängliche Verwirrung ist da ganz natürlich.«

Aus dem Liegen beobachtete sie den Arzt, der dem anderen Mann bedeutungsvolle Blicke zuwarf. Plötzlich spürte sie bohrende Übelkeit im Magen, und ihr wurde bewusst, dass sie im Warmen und Trockenen war. Sie fühlte sich warm, trocken und leer. In ihrem Inneren herrschte eine große Leere. Als sie wieder sprach, klang ihre Stimme überraschend kräftig.

»Ich weiß nicht, wo ich bin.« Unter der Hand des Arztes beschleunigte sich ihr Puls kurz, beruhigte sich jedoch gleich. »Ich weiß nicht, wer ich bin.«

»Sie haben Schlimmes durchlitten, meine Liebe.« Der Doktor sprach beruhigend auf sie ein, doch seine Gedanken wirbelten durcheinander. Wir brauchen einen Spezialisten, dachte er. Wenn sie nicht innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden ihr Gedächtnis wiederfindet, dann brauchen wir einen ausgezeichneten Spezialisten.

»Du erinnerst dich an nichts?« Der andere Mann hatte sich bei ihren Worten aufgerichtet. Jetzt sah er in seiner gefassten Haltung direkt auf sie herunter.

Verwirrt und bemüht, ihre Furcht zu unterdrücken, versuchte sie, sich aufzusetzen, doch der Arzt sprach beschwichtigend auf sie ein und drückte sie wieder zurück in die Kissen.

Sie erinnerte sich … Sie rannte, der Sturm, die Dunkelheit. Vor ihr tauchten Lichter auf. Fest schloss sie die Augen und bemühte sich um Haltung. Als sie die Augen wieder öffnete, klang ihre Stimme zwar immer noch fest, aber seltsam hohler. »Ich weiß nicht, wer ich bin. Bitte sagen Sie es mir.«

»Erst wenn Sie sich noch ein wenig mehr ausgeruht haben«, begann der Doktor. Der andere Mann unterbrach ihn mit einem stechenden Blick. Sie schaute kurz zu ihm hin und bemerkte, dass dieser Blick arrogant und zugleich befehlsgewohnt war.

»Du bist meine Tochter«, erklärte er. Wieder nahm er ihre Hand und hielt sie fest. Sogar das leichte Zittern war nicht mehr da. »Du bist Prinzessin Gabriella de Cordina.«

Ist das ein Albtraum oder ein Märchen?, fragte sie sich und starrte zu ihm hinauf. Mein Vater? Prinzessin? Cordina … Ihr war, als erkenne sie den Namen, und sie klammerte sich daran. Aber was bedeuteten diese Worte über die adelige Herkunft?

Sie konnte mit diesen Informationen nichts anfangen und sah ihm weiter ins Gesicht. Dieser Mann würde nicht lügen. Sein Gesicht war ausdruckslos, doch seine Augen spiegelten so viel innere Bewegung wider, dass sie sich selbst ohne Erinnerungsvermögen zu ihm hingezogen fühlte.

»Wenn ich eine Prinzessin bin«, begann sie, und die spröde Zurückhaltung ihres Tonfalls verletzte ihn offensichtlich, was an seinem Mienenspiel zu erkennen war. »Sind Sie dann ein König?«

Fast hätte er gelächelt. Vielleicht hatte der Schock ihre Erinnerung durcheinandergebracht, aber sie war noch immer seine Brie. »Cordina ist ein Fürstentum. Ich bin Fürst Armand. Du bist mein ältestes Kind und hast zwei Brüder, Alexander und Bennett!«

Vater und Brüder. Eine Familie, Wurzeln. Nichts rührte sich in ihr. »Und meine Mutter?«

Diesmal war sein Ausdruck leicht zu deuten: Trauer. »Sie starb, als du zwanzig Jahre alt warst. Seit damals bist du die erste Dame des Staates, die ihre Pflichten zusammen mit deinen eigenen wahrgenommen hat. Brie.« Sein Tonfall war jetzt weniger förmlich. »Wir nennen dich ›Brie‹.« Er drehte ihre Hand um, so dass die Traube aus Saphiren und Diamanten an ihrem Finger sie anstrahlte. »Ich habe dir das hier zu deinem einundzwanzigsten Geburtstag geschenkt, vor fast vier Jahren!«

Sie betrachtete den Ring und die starke, schöne Hand, die ihre eigene hielt. Sie erinnerte sich an nichts, und doch empfand sie Vertrauen. Erneut sah sie ihn an und brachte ein kleines Lächeln zustande. »Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack, Eure Hoheit.«

Er lächelte, aber sie hatte den Eindruck, als wäre er den Tränen gefährlich nahe. So nahe wie sie selbst. »Bitte«, begann sie um ihrer beider willen, »ich bin sehr müde.«

»Ja, wirklich.« Der Arzt streichelte ihre Hand, so wie er es seit dem Tag ihrer Geburt getan hatte. Das wusste sie allerdings nicht. »Jetzt ist Ruhe die beste Medizin.«

Widerstrebend ließ Fürst Armand die Hand seiner Tochter los. »Ich bleibe in der Nähe.«

Ihre Kräfte schwanden wieder. »Vielen Dank.« Sie hörte die Tür ins Schloss fallen, spürte jedoch die Nähe des Doktors. »Bin ich wirklich eine Prinzessin, wie er behauptet?«

»Niemand weiß das besser als ich.« Er strich ihr voller Zuneigung über die Wange. »Ich habe Sie zur Welt gebracht, im Juli vor fünfundzwanzig Jahren. Sie müssen jetzt ruhen, Eure Hoheit, nur ausruhen.«

Fürst Armand ging mit schnellem, energischem Schritt den Korridor hinunter. Ein Mitglied der fürstlichen Garde folgte ihm mit zwei Metern Abstand.

Er wollte allein sein. Wie sehr sehnte er sich nach fünf Minuten Alleinsein in einem abgeschiedenen Raum. Dort konnte er etwas von der inneren Spannung loswerden, etwas von den Gefühlen, die ihn überwältigten. Beinahe hätte er seine Tochter, seinen Schatz, verloren. Und jetzt da er sie wiederhatte, betrachtete sie ihn wie einen Fremden.

Wenn er herausfände, wer … Armand schob den Gedanken beiseite. Das konnte warten, sagte er sich.

In dem geräumigen, sonnendurchfluteten Aufenthaltsraum befanden sich drei weitere fürstliche Gardisten und verschiedene Mitglieder des Polizeihauptquartiers von Cordina. Alexander, sein Sohn und Thronerbe, schritt rauchend auf und ab. Er hatte die attraktive Erscheinung seines Vaters und dessen militärische Haltung. Allerdings fehlte ihm noch die Selbstkontrolle des Fürsten.

Er ist wie ein Vulkan, dachte Armand, und betrachtete den dreiundzwanzigjährigen Prinzen. Er kocht und brodelt, bricht aber noch nicht aus.

Auf dem gemütlichen, pastellfarbenen Sofa lag Bennett. Mit seinen zwanzig Jahren war er drauf und dran, der neueste Playboy-Prinz zu werden. Obwohl er ein dunkler Typ wie sein Vater war, hatte er das Aussehen von seiner hinreißend schönen Mutter geerbt. Manchmal ruhelos und viel zu oft indiskret, verfügte er doch über eine unermüdliche Anteilnahme und Freundlichkeit, die ihn bei seinen Untertanen sowie bei der Presse beliebt machten. Und ebenso bei der weiblichen Bevölkerung Europas, dachte Armand trocken.

Neben Bennett saß ein Amerikaner, der sich auf Armands Bitte hin dort eingefunden hatte. Beide Prinzen waren viel zu sehr mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, um die Anwesenheit ihres Vaters zu bemerken. Dem Amerikaner dagegen entging nichts. Aus diesem Grunde hatte Armand ihn zu sich rufen lassen.

Reeve MacGee blieb eine Weile ruhig sitzen und musterte den Fürsten. Er hält sich gut, dachte Reeve, aber ich habe auch nichts anderes erwartet.

Der Amerikaner hatte das Staatsoberhaupt von Cordina nur wenige Male getroffen, aber sein Vater war in Oxford mit Fürst Armand zusammen gewesen. Aus der Zeit stammte die Freundschaft, die so viele Jahre und die größte Entfernung überdauert hatte.

Armand wurde der Herrscher des kleinen, malerischen Staates an der Mittelmeerküste. Reeves Vater wurde Diplomat. Obwohl er selbst auch in politischen Kreisen aufgewachsen war, hatte Reeve für sich selbst eine Karriere gewählt, die sich mehr hinter den Kulissen abspielte.

Nach zehn Jahren Beschäftigung beim Geheimdienst hatte Reeve eine Kehrtwendung gemacht und ein eigenes Unternehmen gestartet. In seinem Leben war der Zeitpunkt gekommen, wo er es leid war, den Anordnungen anderer Leute zu folgen. Seine eigenen Regeln waren zwar oftmals noch viel strikter, noch unbeugsamer, aber es waren wenigstens seine eigenen. Die Erfahrungen, die er bei der Mordkommission und später bei einer Sondereinheit gemacht hatte, waren ihm sehr nützlich. Vor allem hatte er gelernt, zuerst seinem eigenen Instinkt zu vertrauen.

Er war in eine reiche Familie geboren worden. Durch seine eigenen Begabungen hatte er den Reichtum noch vermehrt. Früher hatte er seinen Beruf als Einkommensquelle und aufregende Tätigkeit angesehen. Doch jetzt arbeitete Reeve nicht mehr länger des Geldes wegen. Er nahm nur wenige Aufträge an, und dann stets ausgesuchte Fälle. Wenn, und wirklich nur wenn ihn eine Sache interessierte, akzeptierte er den Klienten.

Für die Außenwelt, und oft genug auch für sich selbst, war er jedoch nichts weiter als ein Farmer, und in diesem Bereich ohnehin ein Neuling. Vor weniger als einem Jahr hatte er sich eine Farm gekauft mit der Überlegung und dem Traum, sich dorthin einmal zurückziehen zu können. Das war für Reeve die Lösung. Zehn Jahre zwischen Gut und Böse, zwischen Gesetz und Unrecht, und das Tag für Tag, waren genug für ihn.

Er sagte sich, er habe seine Pflicht erfüllt und schied aus dem Geheimdienst aus. Ein Privatdetektiv konnte seine Klienten auswählen oder ablehnen. Er konnte nach seinen eigenen Vorstellungen arbeiten und selber seine Honorare festlegen. Sollte eine Aufgabe ihn in Gefahr bringen, dann konnte er damit auf seine eigene Weise fertig werden.

Bereits im Jahr zuvor hatte er weniger und weniger Privataufträge angenommen. So zog er sich langsam aus dem Geschäft zurück. Wenn er Gewissensbisse hatte, dann wusste niemand davon außer ihm selbst. Die Farm bot ihm Abwechslung. Dort konnte er ein grundlegend anderes Leben führen. Eines Tages sollte sie sein ganzer Lebensinhalt werden, das hatte er sich vorgenommen.

Reeve sah eher wie ein Soldat als wie ein Farmer aus. Nach Armands Eintreten stand er auf. Dabei bewegte sich sein großer, kräftiger Körper geschmeidig, Muskel für Muskel. Über dem einfarbigen Hemd und den modischen Bundfaltenhosen trug er ein gut sitzendes Leinenjackett. Er brachte es stets fertig, seine Anzüge entweder formell oder bequem wirken zu lassen, je nachdem, was die Situation erforderte.

Er gehörte zu den Männern, deren Kleidung, gleich wie elegant sie auch war, immer hinter der Wirkung der Person zurückblieb. Zuerst zog sein Gesicht die Aufmerksamkeit auf sich, vielleicht des ebenmäßig guten Aussehens wegen, das er von seinen schottisch-irischen Vorfahren geerbt hatte. Durch häufigen Aufenthalt an der frischen Luft hatte er eine gebräunte Haut, obwohl er als Typ eher hellhäutiger war. Der perfekte Haarschnitt konnte nicht verhindern, dass ihm ständig eine widerspenstige Locke ins Gesicht fiel, und um seine Lippen spielte ein Lächeln.

Reeve hatte eine athletische Figur, und seine Augen strahlten in dem klaren Blau, das man oft bei den Iren findet. Wenn er wollte, bezauberte er mit seinem strahlenden Blick die Menschen um ihn ebenso, wie er sie damit einschüchtern konnte.

Seine Haltung war nicht ganz so straff wie die des Fürsten, eher auf eine lässige Weise amerikanisch. »Eure Hoheit.«

Bei Reeves Worten sprangen sowohl Alexander als auch Bennett auf. »Brie?«, riefen sie wie aus einem Mund. Bennett war sofort an der Seite seines Vaters, Alexander drückte seine Zigarette in einem Aschenbecher aus. Reeve sah, wie sie dabei in viele Krümel zerbröckelte.

»Sie war bei Bewusstsein«, berichtete Armand knapp. »Ich konnte mit ihr sprechen.«

»Wie geht es ihr?« Bennett sah seinen Vater mit dunklen, besorgten Augen an. »Wann können wir sie endlich sehen?«

»Sie ist sehr müde«, sagte Armand und berührte dabei flüchtig den Arm seines Sohnes. »Vielleicht morgen.«

Alexander blieb weiterhin am Fenster stehen. »Weiß sie, wer …«, wollte er aufgebracht wissen.

»Das kann warten«, unterbrach ihn sein Vater.

Alexander hätte am liebsten weitergesprochen, aber er war zu gut erzogen. Er kannte die Regeln, die mit seinem Titel verbunden waren. »Wir werden sie bald nach Hause holen«, sagte er leise, und es klang fast wie eine Drohung. Rasch sah er hinüber zu den Gardisten und Polizeibeamten. Gabriella mochte hier geschützt sein, aber er wollte sie wieder daheim haben.

»So schnell wie möglich.«

»Vielleicht ist sie noch erschöpft«, begann Bennett, »aber bald wird sie ein bekanntes Gesicht sehen wollen. Alex und ich könnten hier warten.«

Ein bekanntes Gesicht. Armand sah an seinem Sohn vorbei zum Fenster hinaus. Für Brie gab es keine vertrauten Gesichter. Er würde es seinen Söhnen später erklären, wenn sie unter sich waren. Im Augenblick musste er die Rolle des Herrschers zu Ende spielen.

»Ihr könnt gehen!« Seine Worte richteten sich an Alexander und Bennett. »Morgen wird sie sich weiter erholt haben. Jetzt muss ich mit Reeve sprechen.« Er entließ seine Kinder ohne Geste. Da sie zögerten, hob er gebieterisch eine Braue.

»Hat sie Schmerzen?«, wollte Alexander wissen.

Armands Blick wurde weicher. »Nein. Das verspreche ich dir. Du wirst es bald selbst feststellen können«, setzte er hinzu, da Alexander eine unzufriedene Miene machte. »Gabriella ist stark!« Seine wenigen Worte waren voller Stolz.

Alexander grüßte mit einem Kopfnicken. Was ihm noch am Herzen lag, würde er in einem privaten Augenblick äußern. In Begleitung seines Bruders verließ er den Raum, gefolgt von den Gardisten.

Armand sah seinen Söhnen nach, dann wandte er sich an Reeve. »Bitte«, begann er und zeigte mit einer Geste zur Tür. »Gehen wir für einen Augenblick in Dr. Francos Büro!« Er ging den Korridor entlang, als bemerkte er die Wachtposten nicht. Reeve dagegen war sich ihrer Anwesenheit und der Anspannung, die von ihnen ausging, sehr wohl bewusst. Die Entführung eines Mitgliedes der fürstlichen Familie lässt die Leute nervös werden, dachte er. Armand öffnete eine Tür, wartete, bis Reeve eingetreten war, und schloss sie dann hinter ihm.

»Bitte, nehmen Sie Platz«, forderte er ihn auf. »Ich ziehe es vor zu stehen.«

Armand griff in seine Tasche und zog ein Etui hervor, dem er eine Zigarette entnahm, eine von zehn, die er sich am Tag gestattete. Ehe er sie anzünden konnte, hatte Reeve ihm schweigend Feuer gegeben.

»Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gekommen sind, Reeve. Ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit Ihnen zu sagen, wie sehr ich es zu schätzen weiß.«

»Es besteht kein Anlass, mir dafür zu danken, Eure Hoheit. Bis jetzt habe ich noch nichts getan.«

Armand atmete den Rauch aus. Jetzt, vor dem Sohn seines Freundes, konnte er sich ein wenig gehen lassen. »Sie denken, ich bin zu hart zu meinen Söhnen.«

»Ich denke, Sie kennen Ihre Söhne besser als ich.«

Armand lachte kurz auf und setzte sich dann. »Sie haben das diplomatische Talent Ihres Vaters geerbt.«

»Manchmal.«

»Sie besitzen auch, wenn ich es richtig zu beurteilen vermag, seinen klaren und scharfen Verstand.«

Reeve überlegte, ob sein Vater den Vergleich schätzen würde, und lächelte. »Vielen Dank, Eure Hoheit.«

»Bitte, wenn wir allein sind, nennen Sie mich Armand.« Zum ersten Mal, seit seine Tochter das Bewusstsein wiedererlangt hatte, gab er seinen Gefühlen nach. Mit einer Hand massierte er sich die Stirn direkt über den Augenbrauen. Die Kopfschmerzen, die er schon seit einigen Stunden hatte, konnte er nun nicht mehr ignorieren. »Ich glaube, ich muss die Freundschaft zu Ihrem Vater durch Sie in Anspruch nehmen, Reeve. Aufgrund der Liebe zu meiner Tochter bin ich davon überzeugt, keine andere Wahl zu haben!«

Reeve maß sein Gegenüber aufmerksam. Jetzt sah man mehr als nur königliche Haltung. Man sah den Vater, der sich verzweifelt um Beherrschung bemühte. Still nahm Reeve sich ebenfalls eine Zigarette, zündete sie an und ließ Armand ein paar Augenblicke Zeit. »Erzählen Sie mir.«

»Sie erinnert sich an nichts.«

»Sie kann sich nicht erinnern, wer sie entführt hat?« Mit einem düsteren Blick sah Reeve zu Boden. »Hat sie die Kerle überhaupt gesehen?«

»Sie erinnert sich an nichts«, wiederholte Armand und hob dabei den Kopf. »Nicht einmal an ihren eigenen Namen.«

Jetzt begriff Reeve die Schwierigkeit der Situation. Er nickte. Seine Miene verriet nicht im Mindesten, was in ihm vorging.

»Ich kann mir denken, dass ein zeitweiliger Gedächtnisverlust normal ist, nach all dem, was sie durchgemacht hat. Was sagt der Arzt?«

»Ich werde nachher mit dem Arzt sprechen!« Die Anspannung der letzten sechs Tage machte ihm deutlich zu schaffen, aber Armand bewahrte dennoch Haltung. »Sie sind gekommen, Reeve, weil ich Sie gebeten habe. Aber Sie haben mich bis jetzt noch nicht gefragt, warum!«

»Nein!«

»Als amerikanischer Staatsbürger sind Sie mir in nichts verpflichtet.«

»Nein«, sagte Reeve erneut.

Armand musterte den Amerikaner. Wie sein Vater, dachte er. Und wie seinem Vater konnte man Reeve MacGee Vertrauen schenken. Diesem Mann wollte er anvertrauen, was ihm das Liebste auf der Welt war. »In meiner Stellung muss man ständig mit einer Gefahr rechnen.«

»Jeder Herrscher muss damit leben.«

»Ja, und durch ihre Herkunft zwangsläufig auch die Kinder der Herrscher.« Er sah eine Weile auf seine Hände und den kostbaren Siegelring.

Armand war durch Geburt ein Fürst, aber er war auch ein Vater. Leider konnte er nicht wählen, was für ihn die größte Bedeutung hatte. Er war als Regent geboren, aufgewachsen und erzogen worden. So gab es für ihn in erster Linie die Verantwortung seinem Volk gegenüber.

»Natürlich haben meine Kinder ihren eigenen persönlichen Schutz.« Mit beherrschtem Zorn drückte er seine Zigarette aus. »Es hat allerdings den Anschein, als sei dieser Schutz unzureichend. Gabriella zeigt sich oft unduldsam bei der notwendigen Anwesenheit von Sicherheitsbeamten. Ihr Privatleben betreffend hat sie ihren eigenen Kopf. Vielleicht habe ich sie verzogen. Wir sind ein friedliches Land, Reeve. Die Bewohner von Cordina lieben ihre fürstliche Familie. Wenn meine Tochter von Zeit zu Zeit mal ihren Leibwächtern entschlüpft ist, dann habe ich kein großes Aufheben darum gemacht.«

»Konnte es auf diese Weise jetzt zu der Entführung kommen?«

»Sie wollte aufs Land fahren. Das tut sie manchmal. Die Verpflichtungen aufgrund ihrer Stellung sind zahlreich. Gabriella braucht ab und zu etwas Ablenkung und ein gewisses Maß an Zerstreuung. Bis vor sechs Tagen schien es immer eine harmlose Sache, deshalb gestattete ich es auch.«

Dem Ton nach zu urteilen, beherrschte Armand seine Familie wie sein Volk, gerecht, aber kühl, dachte Reeve. »Bis vor sechs Tagen«, wiederholte er, »als Ihre Tochter entführt wurde.«

Armand nickte ruhig. Es ging jetzt um Tatsachen, mit denen man sich auseinandersetzen musste, Gefühle waren hier unangebracht. »Bis wir absolut sicher sind, wer Gabriella entführt hat und warum, kann ihr ein solches Vergnügen nicht mehr gestattet werden. Ich würde der Palastgarde mein Leben anvertrauen, doch nicht mehr das meiner Tochter.«

Reeve machte seine Zigarette aus. Die Absicht war klar und deutlich. »Ich bin nicht mehr beim Geheimdienst, Armand.«

»Sie haben ein eigenes Unternehmen. Wie ich höre, sind Sie eine Art Experte auf dem Gebiet des Terrorismus.«

»In meinem Heimatland«, erklärte Reeve. »Hier in Cordina habe ich keine Zulassung. Im Laufe der Jahre hatte ich allerdings Gelegenheit, gute Kontakte zu schaffen. Ich könnte Ihnen die Namen einiger ausgezeichneter Leute vermitteln …«

»Ich suche einen Mann, dem ich das Leben meiner Tochter anvertrauen kann«, unterbrach Armand ihn. Er sagte das mit ruhiger Stimme, der drohende Unterton war jedoch unüberhörbar. »Einen Mann, von dem ich sicher sein kann, dass er ebenso objektiv bleibt, wie ich es sein muss. Einen Mann, der über die Erfahrungen verfügt, eine möglicherweise hochexplosive Lage mit Feingefühl zu handhaben. Ich habe Ihre Laufbahn aufmerksam verfolgt.« Als Reeve ihn verblüfft ansah, lächelte Armand ihn noch einmal an. »Ich verfüge über ausgezeichnete Beziehungen in Washington. Sie haben einen tadellosen Ruf, Reeve. Ihr Vater kann stolz auf Sie sein.«

Reeve fühlte sich unwohl, als der Name seines Vaters fiel. Diese Verbindung war für seinen Geschmack zu persönlich. Sie würde es ihm nur erschweren, anzunehmen und objektiv zu bleiben oder dankend und ohne Schuldbewusstsein abzulehnen. »Ich weiß ihr Vertrauen zu schätzen. Ich bin jedoch keine Polizist, kein Leibwächter. Ich bin jetzt Farmer!«

Armands Ausdruck blieb ernst, doch Reeve entging das amüsierte Flackern im Blick des Fürsten nicht. »Ja, so wurde mir berichtet. Wenn es Ihnen recht ist, belassen wir es dabei. Doch ich habe Sorgen, große Sorgen. Ich werde Sie jetzt allerdings nicht drängen.« Armand wusste, wann er zu fordern oder sich zurückzuziehen hatte.

»Überdenken Sie bitte das, was ich Ihnen gesagt habe. Vielleicht könnten wir morgen noch einmal miteinander sprechen, und Sie können selbst mit Gabriella reden. In der Zwischenzeit fühlen Sie sich bitte als unser Gast.«

Der Fürst erhob sich und betrachtete damit das Gespräch als beendet. »Mein Wagen wird Sie in den Palast zurückbringen.«

2. KAPITEL

Das Sonnenlicht des späten Vormittags flimmerte im Raum. Reeve betrachtete das Strahlenmuster auf dem Fußboden. Er hatte bei einem privaten Frühstück in der Suite des Fürsten ein weiteres Gespräch mit Armand geführt. Dabei war ihm die ruhige Entschlossenheit und das Herrschaftsbewusstsein des Fürsten nur zu präsent gewesen. Er war mit solchen Menschen aufgewachsen.

Leise vor sich hin fluchend sah Reeve hinaus auf die Bergkette, die Cordina so malerisch umgab.

Warum zum Teufel war er hier? Sein Land lag Tausende von Meilen entfernt und wartete darauf, von ihm bestellt zu werden. Stattdessen befand er sich in diesem Märchenland, wo die Luft verführerisch sanft und das Meer so nahe und so blau war. Er hätte nie hierherkommen dürfen.

Als Armand vor Kurzem mit ihm Kontakt aufnahm, hätte er bedauernd abwinken sollen. Als sein Vater ihn dann anrief, um der Bitte des Fürsten Nachdruck zu verleihen, hätte Reeve ihm erklären müssen, dass seine Felder darauf warteten, bestellt zu werden.

Aber er hatte es nicht getan. Mit einem Seufzer gestand Reeve sich den Grund ein. Sein Vater hatte so wenig von ihm verlangt und ihm so viel gegeben. Die Freundschaft, die den Botschafter Francis MacGee und Ihre Königliche Hoheit Fürst Armand von Cordina miteinander verband, war stark und lebendig. Armand war sogar zur Beerdigung von Reeves Mutter in die Staaten geflogen. Er konnte nicht einfach vergessen, wie viel diese Geste seinem Vater bedeutet hatte.

Und auch die Prinzessin war ihm nicht aus dem Sinn gegangen. Er starrte weiter hinaus auf die Berge. Die junge Frau schlief hinter ihm in einem Krankenhausbett, bleich, verletzbar, zerbrechlich. Reeve erinnerte sich, wie er zehn Jahre zuvor seine Eltern auf eine Reise nach Cordina begleitet hatte.

Damals hatte man ihren sechzehnten Geburtstag gefeiert. Er selbst war Anfang zwanzig gewesen und auf dem besten Weg, beim Geheimdienst Karriere zu machen. Er hatte nie an Märchen geglaubt, doch als Figur aus einem Traum war ihm die Prinzessin Gabriella erschienen.

Er konnte sich noch immer an ihren Anblick erinnern. Sie trug einen Traum aus weißer Seide, perlenbestickt und mit einer atemberaubend schmalen Taille, von der Volantkaskaden herabfielen, die über und über mit hellgrünen Ornamenten und Edelsteinen geschmückt waren. Die Frische ihres Kleides unterstrich noch das gesunde, jugendliche Aussehen der Prinzessin. In ihrem vollen kastanienbraunen Haar trug sie ein kleines Diadem aus Diamanten, das feurig darin blinkte und blitzte. Gabriellas zierliches Gesicht zeigte eine sanfte Röte, und ihr Mund war voll und vielversprechend. Doch vor allem ihre Augen … An sie erinnerte sich Reeve am besten. Diese Augen unter den dunklen, geschwungenen Brauen und mit den langen seidigen Wimpern leuchteten wie Topase.

Beinahe widerstrebend drehte Reeve sich jetzt um, um sie anzusehen.

Gabriella war vielleicht sogar noch feiner, seit sie sich vom Mädchen zur Frau entwickelt hatte. Der Schnitt ihrer Wangenknochen verlieh der Prinzessin Würde. Ihre Haut war bleich, als sei alles jugendliche Leben aus ihr gewichen. Das Haar war noch immer voll, aber es war jetzt streng nach hinten gekämmt, so dass das zierliche Gesicht noch verletzlicher wirkte. Sie hatte ihre Schönheit nicht verloren und wirkte so zerbrechlich, dass man beinahe Angst hatte, sie auch nur zu berühren.

Ein Arm lag schräg über dem Körper, und Reeve konnte das Feuer der Diamanten und Saphire an ihrer gepflegten Hand sehen. Ihre Fingernägel waren jedoch kurz und unregelmäßig, als wären sie abgebrochen. Der Abdruck von Fesseln zeigte sich noch immer an ihrem Handgelenk. Damals hatte sie dort – so erinnerte er sich – einen Perlenreif getragen.

Diese Erinnerungen ließen in Reeve Zorn aufkommen. Eine Woche war inzwischen seit ihrer Entführung verstrichen, und zwei Tage, seit das junge Paar sie ohnmächtig am Straßenrand aufgefunden hatte. Niemand wusste jedoch genau, was sie durchgemacht hatte. Er erinnerte sich des Duftes ihres Parfüms vor zehn Jahren; und jetzt wusste sie nicht einmal mehr ihren eigenen Namen.

Armand war sehr klug, dachte Reeve bitter, ja sogar gerissen gewesen, darauf zu bestehen, dass er Gabriella selbst besuchen sollte. Er fragte sich, wie er sich jetzt verhalten sollte. Er wollte ein eigenes, neues Leben beginnen, so hatte er sich entschieden. Ein Mann, vor dem ein Neuanfang lag, hatte nicht die Zeit, sich mit den Problemen anderer Leute zu befassen. Es war doch sein Wunsch gewesen, genau dem zu entfliehen.

Bei seinen Überlegungen runzelte er die Stirn, und so sah Gabriella ihn, als sie die Augen öffnete. Sie blickte in sein ernstes, sorgenvolles Gesicht, sah die funkelnden blauen Augen und den zusammengekniffenen Mund und erstarrte.

War das ein Traum oder die Wirklichkeit?, schoss es ihr durch den Kopf. Das Krankenhaus. Sie sah nur kurz zur Seite, um sich zu vergewissern, dass sie sich noch immer dort befand. Mit den Fingern krallte sie sich ängstlich ans Laken, aber ihre Stimme klang fest.

»Wer sind Sie?«

Was immer sich in den letzten Jahren oder in der vergangenen Woche verändert haben mochte, ihre Augen waren dieselben geblieben. Bernsteinfarben, unergründlich, faszinierend. Reeve behielt die Hände in den Taschen. »Ich bin Reeve MacGee, ein Freund Ihres Vaters!«

Gabriella entspannte sich ein wenig. Sie erinnerte sich an den Mann mit dem müden Blick und mit der militärischen Haltung, der ihr gesagt hatte, er sei ihr Vater. Welch ruhelose, enttäuschende Nacht hatte sie in dem Bemühen verbracht, den kleinsten Erinnerungsfetzen zu finden. »Kennen Sie mich?«

»Wir haben uns vor vielen Jahren einmal gesehen, Eure Hoheit.« Der Blick der Augen, die ihn damals bei dem jungen Mädchen und jetzt bei dieser Frau so fasziniert hatten, war unsicher. Sie braucht etwas, dachte er. Sie sucht etwas, an das sie sich klammern kann. »Es war an Ihrem sechzehnten Geburtstag. Sie sahen hinreißend aus!«

»Sie sind Amerikaner, Reeve MacGee?«

Er zögerte einen Moment, musterte sie eindringlich. »Ja. Woher wissen Sie das?«

»Ihr Akzent.« Aus dem Blick der Prinzessin sprach die Verwirrung, in der sie sich befand. Fast konnte er erkennen, wie sie sich an diesem dünnen Faden festzuhalten schien. »Ich kann es Ihrem Tonfall entnehmen. Ich bin dort gewesen … Ich bin doch dort gewesen?«

»Ja, Eure Hoheit.«

Er wusste es, dachte sie. Er wusste davon, aber sie konnte nur raten. »Nichts.« Tränen traten ihr in die Augen, aber sie hielt sie zurück. Sie war unverkennbar die Tochter ihre Vaters. »Können Sie sich vorstellen«, begann sie mit gefasster Stimme, »was es heißt, ohne jede Erinnerung aufzuwachen? Mein Leben besteht aus lauter leeren Seiten. Ich muss darauf warten, dass andere Menschen sie für mich ausfüllen. Bitte helfen Sie mir. Was ist mit mir geschehen?«

»Eure Hoheit …«

»Müssen Sie mich so anreden?«, wollte Gabriella wissen.

Dieses kurze Aufflackern ihres ungeduldigen Wesens belustigte ihn. Er war bemüht, nicht zu lächeln. »Nein«, sagte er schlicht und setzte sich bequem auf die Bettkante. »Wie möchten Sie denn angesprochen werden?«

»Mit meinem Namen.« Verärgert sah sie auf die Bandage an ihrem Handgelenk. Das muss schnell verschwinden, fand sie. Mühsam gelang es ihr, sich aufzusetzen. »Man hat mir gesagt, ich hieße Gabriella.«

»Ihre Familie und Ihre Freunde nennen Sie Brie.«

Sie dachte einen Augenblick nach, um die Verbindung zwischen den Namen zu finden. Aber die Seiten blieben leer. Nun gut. »Erzählen Sie mir bitte, was mit mir passiert ist.«

»Wir kennen bis jetzt noch keine Einzelheiten.«

»Aber das müssen Sie«, verlangte sie und beobachtete Reeve dabei. »Selbst wenn Ihnen nicht alles bekannt ist, werden Sie doch wenigstens ein paar Informationen haben. Ich möchte sie hören.«

Reeve betrachtete sie. Gabriella wirkte matt, aber unter der Schwäche spürte er ihren starken Willen. Hier musste er ansetzen. »Am vergangenen Sonntag haben sie nachmittags einen Ausflug aufs Land unternommen. Am darauf folgenden Tag hat man ihren Wagen verlassen aufgefunden. Dann kamen Anrufe mit Lösegeldforderungen. Angeblich hatte man Sie entführt und hielt Sie in Gewahrsam.«

Er erläuterte nicht näher, welcher Art die Drohungen gewesen waren oder was geschehen sollte, wenn man die Forderungen nicht erfüllt hätte. Ebenso wenig erklärte er, dass die Bedingungen von horrenden Lösegeldforderungen bis hin zur Freilassung bestimmter Gefangener gereicht hatten.

»Entführt!« Gabriella griff spontan nach seiner Hand. Vor ihren Augen tauchten schattenhaft Bilder auf. Ein kleines, finsteres Zimmer. Der Geruch von Brennöl und Most. Sie erinnerte sich an Übelkeit und Kopfschmerzen. Alle Ängste kamen wieder zurück, doch nichts sonst.

»Ich kann mich nicht klar entsinnen«, murmelte sie. »Irgendwie spüre ich, dass es stimmt, aber da ist dieser Schleier, den ich nicht zerreißen kann.«