4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie spricht ein Sachse? Sächsisch natürlich. Und das aus einem einzigen Grund - weil er es gar nicht anders kann. So jedenfalls steht es in dem Vorwort zu diesem ungewöhnlichen Lehrbuch für eine Weltsprache, die offenbar im Kommen ist. Alle Weltsprachen sind nicht zu unterdrücken, und so rückt die Zeit immer näher, da einer, wenn er es in Deutschland zu etwas bringen will, ein „Sächsisch-Deutsches Wörterbuch“ in der Tasche tragen muss. Die Sachsen sind auf dem Vormarsch! Schon zu DDR-Zeiten gelangten sie erfolgreich während ihres Feldzuges gen Norden bis zum Politbüro-Berlin. Ein Interview im Berliner Rundfunk mit dem Vorsitzenden irgendeines Berliner Wohnbezirkes unter dem Thema „Schöner unsere Wohnbezirke – mach mit!“ hätte sich möglicherweise so angehört: „Herr Jungmichel, Sie sind Hauptinitiator der Mach-mit-Bewegung ,Grüner geht’s nicht‘. Vielleicht können Sie als Berlina unseren Hörern erklären, wie det jekommen ist.“ „Also, mir im Bezirg Bango ham uns gesachd, swärd nich so lange rumgemährd – e Boom, noch e Boom un immer noch e Boom, un schon hammer en kleen Wald un brauchen nich mehr so weid in de Bilze ze latschen.“ Alles verstanden? Wenn nicht, dann können Sie ja noch etwas üben: Leipzig heißt in der sächsischen Weltsprache Leibzsch. Sprechen Sie es bitte langsam und laut nach: „LEIBZSCH“ Wiederholen Sie es unentwegt. Genieren Sie sich nicht, es in der U-Bahn, im Wartezimmer des Zahnarztes, mit oder ohne Zahnprothese oder während einer atemlosen Stille im Theater auszusprechen. Wenn es Ihnen endlich vollendet gelungen ist, dann können Sie ohne Gefahr in diesem Büchlein zu lesen beginnen. Die folgenden Belege sind von A wie Ausgleichende Gerechtigkeit bis Z wie Zoo sortiert. Hier ein Beispiel: Verkaufsfreude Zur verkaufsarmen DDR-Zeit waren die Verkäuferinnen, wenn sie überhaupt erfreut waren, besonders erfreut, wenn sich Kunden in ihre einsamen Abteilungen wagten und zaghaft ihre Wünsche äußerten. In ein HO-Warenhaus kam einst von weither eine mit einem Trabi rundsuchende Familie und traf auf eine herumstehende gefällige Verkäuferin, welche schnell und präzise die Wünsche der Käufer beantwortete. „Een Hammr? Hammr nich!“ „Globabier? Is nich!“ Die Familie wandert ab. Dreihundert Meter entfernt vom Kaufhaus, kurz vor dem Einstieg in den Trabi, kommt die Verkäuferin mit hochrotem Kopf angekeucht. „Wollnse vielleichd Dembodaschendiescher?“ Erfreuter Aufschrei der Familie. „Dembodaschendiescher, die gibds bei uns in dr driddn Edasche nich.“

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 44

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Wolfgang Eckert

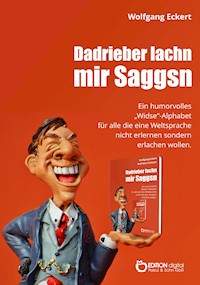

Dadrieber lachn mir Saggsn

Ein humorvolles „Widse“-Alphabet für alle, die eine Weltsprache nicht erlernen, sondern erlachen wollen

ISBN 978-3-96521-784-3 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 1993 im Tomus-Verlag München.

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Vorwort

Sprachwissenschaftler behaupten allen Ernstes, Sächsisch sei ein Dialekt wie das Mecklenburgische, Hessische oder gar das Bayerische. Dabei ist ein Mecklenburger nach mehreren Flaschen Korn, ein Hesse nach einigen Krügen Appelwoi und ein Bayer nach etlichen Maß Bier vorübergehend derart abgelenkt, dass er durchaus einmal – aus Versehen – einen Satz Hochdeutsch aus sich herausbringt. Ein Sachse könnte Korn, Appelwoi und Bier zugleich intus haben – er spricht weiter Sächsisch. Nicht etwa aus Bösartigkeit, sondern weil er gar nicht anders kann.

Alle Weltsprachen sind nicht zu unterdrücken, und so rückt die Zeit immer näher, da einer, wenn er es in Deutschland zu etwas bringen will, ein „Sächsisch-Deutsches Wörterbuch“ in der Tasche tragen muss. Die Sachsen sind auf dem Vormarsch!

Schon zu DDR-Zeiten gelangten sie erfolgreich während ihres Feldzuges gen Norden bis zum Politbüro-Berlin. Ein Interview im Berliner Rundfunk mit dem Vorsitzenden irgendeines Berliner Wohnbezirkes unter dem Thema „Schöner unsere Wohnbezirke – mach mit!“ hätte sich möglicherweise so angehört: „Herr Jungmichel, Sie sind Hauptinitiator der Mach-mit-Bewegung ,Grüner geht’s nicht‘. Vielleicht können Sie als Berlina unseren Hörern erklären, wie det jekommen ist.“

„Also, mir im Bezirg Bango ham uns gesachd, swärd nich so lange rumgemährd – e Boom, noch e Boom un immer noch e Boom, un schon hammer en kleen Wald un brauchen nich mehr so weid in de Bilze ze latschen.“

Bald wird Bonn nach Berlin verlegt, werden den Sachsen weitere Feldzüge erspart. Der erste Bundeskanzler, welcher sächselt, ist nicht mehr weit. Ich stelle ihn mir schon vor, wie er vorn in der Bütt – pardon, am Rednerpult – des Bundestages steht und gemütlich zu den Fraktionen des Bundestages herunterspricht: „Meine Dahm un Härrn Abgeordnedn, jedse drink mer erschd emal e Dibbl schwarzn Gaffee un dadrnach machn mer weider midr Bolidig. Ma sähn, was dadrbei rauskimmd.“

Wenn man sich ausmalt, wie der Sachse Johann Sebastian Bach sächselte und wie der Sachse Heinrich Zille später den Berliner Dialekt erlernen musste, so wird es auch in Zukunft um die Gefühlskraft und den Humor der Sachsen nicht schlecht bestellt sein. „Schon sgleensde Lied schlähchdne offs Gemied“, sang der Kabarettist Jürgen Hart, und über sich selbst lachen konnte der Sachse schon immer. Denn, man merke sich: Selbstironie ist die Gegenwehr der Angegriffenen. Mit ihr entmachten sie friedlich die Angreifer.

Der Oschatzer Walther Appelt, als Journalist in den 30er Jahren in Plauen wirkend, schrieb einst über die Sachsen:

„LEIBZSCH“

Ich bin ein Sachse, kennt ihr meine Schbrache?

Ihr kennt sie nich, ihr bilded’s eich bloß ein!

Denn was ich auch erzähl unn was ich sahche,

Ihr denkt ja doch bloß, dass solln Witze sein!

Ihr habbt ähm kee Frschdändnis,

eich fehlt die Menschenkenndnis:

Ihr denkt, mier Sachsen sinn ä deidscher Schdamm,

damit die andern was zu feixen hamm!

Wenn es so ist, dann stimmen die Sachsen zumindest andere Menschen fröhlich, und dies kann ja keine schlechte Eigenschaft sein. Wer andere ungewollt zum Lachen bringt – wie erst dann, wenn er es will? Obwohl: Gewollter Humor hat schon etwas Rouge aufgetragen. Der Humor des Sachsen kommt aus seinem Bauch und gerät danach erst in seinen Kopf. Deshalb ist er selbst überrascht beim Entdecken seiner Pointen und lacht herzhaft mit.

Über sich selbst lachen können macht auch den kleinsten Sachsen groß. Unerschütterlich begibt er sich auf seinen Weg in die Zukunft. Er sitzt vergnügt im D-Zug nach München und will nach Dresden. Gemütlich sagt er zu seinem Gegenüber: „Wie weid doch de Dechnig schonn is! Sie fahrn nach Minchen un ich nach Dräsdn. Dr eenzsche Underschied liechd darin, dass Sie so rum sidzn un ich so rum.“

Zum Geleit

Leipzig heißt in der sächsischen Weltsprache Leibzsch. Sprechen Sie es bitte langsam und laut nach: „LEIBZSCH“ Wiederholen Sie es unentwegt. Genieren Sie sich nicht, es in der U-Bahn, im Wartezimmer des Zahnarztes, mit oder ohne Zahnprothese oder während einer atemlosen Stille im Theater auszusprechen. Wenn es Ihnen endlich vollendet gelungen ist, dann können Sie ohne Gefahr in diesem Büchlein zu lesen beginnen.

A

Ausgleichende Gerechtigkeit

Wenn ein Sachse Glück hat, wird er von einem bestimmten Typ von Sachsen gemieden. Erst, wenn es ihm wieder schlecht geht, erntet er ein Übermaß an Freundlichkeit und Schulterklopfen. In gemeinsamer Not werden die Sachsen beängstigend fröhlich. Ihr ausgleichender Gerechtigkeitssinn ist schon bei den sächsischen Kindern sehr ausgeprägt.

Als es noch die Mauer gab, rief ein Kind von „drüben“: „Ätsch, wir haben Apfelsinen und Bananen!“

„Ätsch“, schrie das Sachsenkind zurück, „mir hamm enn Sozialismus!“

„Ätsch, den haben wir auch bald“, konterte das westdeutsche Kind.

Das Sachsenkind schwieg eine Weile und sann nach ausgleichender Gerechtigkeit.

„Ätsch, dann habbder ooch bald keene Abfelsin un Banan mähr!“

Aussprache

Um zu Beginn noch ein Beispiel sächsischer Sprachfeinheiten zu geben, sei gesagt, ein „E“ wird niemals so profan ausgesprochen, sondern melodisch wie ein „Ä“. Ruft der wenig Sprachgebildete bei einer Sache, die er bezweifelt „Nicht möglich“, so ruft der Sachse „Äscha!“. Aber die Nuancen in seiner Ausdrucksfähigkeit sind derart getönt, dass sogar Sachsen untereinander manchmal in Schwierigkeiten geraten.

Ein Mütterchen fragt in einer Leipziger Straßenbahn den Fahrer: „Wie weid issesn noch bis zun Obernblads?“

Es ist noch weit. Nach einiger Zeit fragt sie erneut, allmählich unruhig. Es ist immer noch weit. Der Fahrer verspricht ihr rechtzeitig Bescheid zu geben. Endlich! Der Opernplatz.

„Hier ist der Opernplatz!“, ruft der Fahrer.