6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

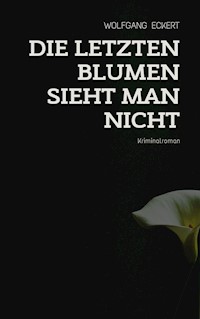

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

„Nur der Mörder bringt die Spannung“, beschwert sich der Autor dieser 22 Kriminalgeschichten, in denen er auf spannende Weise alte Fälle wieder aufleben lässt. Dieser Satz findet sich zu Beginn der Geschichte vom „schönen Jonas“, die er folgendermaßen einleitet: Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, dass er Mördern größeres Interesse zuwendet als den Ermordeten. Deren Ergreifung, die detaillierte Schilderung, wie sie das Verbrechen begingen, und die Beschäftigung mit ihrer Vergangenheit sind Gründe genug, das Ungeheuerliche im Gedächtnis zu behalten. Der Mörder lebt, der Ermordete ist zu schnell tot. Dessen letzte schreckliche Lebenssekunden sind nicht nachvollziehbar. Die weiß nur er und er hat sie mitgenommen. Das Leid seiner Angehörigen, ja, die bleibende Beschädigung ihres weiteren Lebens, gerät schnell in Vergessenheit. Der Weg des Mörders aber in die lebenslängliche Zelle oder dahin, wo die Tat noch im gleichen Maße, also mit dem Tod, gesühnt wird, den verfolgen die Außenstehenden mit Erschauern. Viele Fabeln von Kriminalromanen und -filmen sind auf diesem Prinzip entwickelt worden. Nur der Mörder bringt die Spannung. Manche Unbeteiligte schützen sich sogar vor einem solchen beunruhigenden Verbrechen, indem sie die Schuld daran dem Opfer zuschreiben, und wenn sie nur darin bestünde, dass es eine Minute sorglos gewesen war. Hätte es doch besser aufgepasst! Unterschwellig geschieht die Verdrängung durch Vorwürfe. Die Natur des Menschen kann ungerecht sein. 1789/90 erregte ein Mörder in Leipzig die etwas gehobenere Damenwelt derart, dass sie ihn mit ihrem Wehgeschrei über seine drohende Hinrichtung fast zu einem Unschuldsengel machte. Sie litt unter der Gewissheit, dann seinen wohlgeformten Körper nie mehr zu besitzen, und schon die Vorstellung, es könnte vielleicht noch etwas mit ihm werden, wenn er jetzt nicht hinter Gittern säße, brachte sie auf die Barrikaden. Er war ein Geiger, wohl eher ein Fiedler. Einer, der drauflosfiedelt und sich dabei charmant-dezent beinahe über die vor ihm sitzenden Damen beugt. Und dann erfahren wir, was diesem Mann eigentlich vorgeworfen wurde und weshalb es vor seiner Gefängniszelle im Georgenhaus am Leipziger Brühl zu regelrechten Frauenprotesten kam, welche am Ende aber nichts nützen. Sehr spannend liest sich das alles aber allemal. Zudem lädt der Autor dazu ein, die damaligen Tatorte und ihre Umgebung zu besichtigen. Dazu gibt es touristische Tipps, in diesem Falle Johann Sebastian Bach gewidmet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Wolfgang Eckert

Sächsische Morde

Kriminalhistorische Streifzüge

ISBN 978-3-96521-800-0 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 1998 im Verlag Das Neue Berlin.

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Woyzeck: … Jeder Mensch is ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.

(Georg Büchner, „Woyzeck“)

Der viel wilde Mann

Vielleicht war Kunz von Kauffungen der Begründer des Kidnappings in Sachsen. Klassisch ist sein Beispiel durch die lange Zeitdauer allemal. Eigentlich hieß Kunz Konrad. Aber wie aus Heinrich Hinz, so wurde aus Konrad Kunz. Eines seiner Stammgüter stand im schönburgischen Kauffungen bei Waldenburg. Aber er besaß auch Güter im böhmischen Eisenberg und in Kahlenberg, dem heutigen Callenberg, das ebenfalls in der Nähe von Waldenburg liegt.

Nun ist das politische Umfeld, in dem sich Kunz von Kauffungen bewegte, wohl etwas verworren. Deshalb wollen wir es langsam angehen lassen. Die Güter Eisenberg und Kahlenberg waren Lehen des Böhmenkaisers. Doch sie standen eben auf kursächsischem Boden. Der Herr des Bodens war der Kurfürst von Sachsen, Friedrich II., genannt der Sanftmütige. Kunz von Kauffungen hatte also genau besehen zwei Herren. Vor wem wird er mehr den Hut gezogen haben? Der Sanftmütige lag ihm wohl territorial etwas näher. Fakt ist, dass er sich mit den Herren von Einsiedel auf Burg Gnandstein und Wolftitz bestens verstand.

Kein Wunder. Denn einer von denen war Hofmarschall, und Kunz hatte dessen Schwester geheiratet. So ist er also kein hergelaufenes Hühnchen in der Schar der sächsischen Landritter gewesen.

Wirtschaftlich war er ein kluger Kopf. Es wird auch von ihm gesagt, Angst und Zögerlichkeit gehörten nicht zu seiner Lebensart. Das sollte für ihn noch verhängnisvoll werden.

In die Wirren seiner Zeit geriet er gründlich, und er hatte anfangs auch sein Gutes davon. Der Kurfürst von Sachsen hatte in Thüringen einen jüngeren Bruder, Herzog Wilhelm, den wollte er gern kommandieren, ihm vorschreiben, was er in Thüringen zu tun habe. Der richtete sich aber nicht danach. So stellte der Kurfürst, der gar nicht so sanftmütig war, wie er genannt wurde, ein Heer auf und fiel damit in Thüringen ein. Der Zorn des jüngeren Bruders über die Gewalttat des älteren war groß. Er hörte auf die Ratschläge seiner Vasallen, was zu tun sei. Besonders die aus dem Geschlecht der Vitzthums rieten ihm – und sie hatten dabei egoistische Gründe – zum Bund mit den Hussiten. Der Kurfürst von Sachsen geriet darüber in noch heftigere Wut, denn nichts hasste er mehr als hussitische Ketzerei. So zog er kurzerhand die auf seinem Territorium gelegenen Güter der Vitzthums ein, Enteignung ist also schon immer ein wirksames politisches Mittel gewesen, und verlieh diese Güter für immer an seine Getreuen. Einer davon war Kunz von Kauffungen. Er erhielt außer der Burg Kriebstein alles, was sonst zu ihr gehörte. Dabei wurde ihm aber gleich mitgeteilt, er müsse diese Burg abgeben, wenn er seine durch den Bruderkrieg verlorenen Besitzungen im Thüringer Pleisnerland, nach Behebung des Streites, vom sächsischen Kurfürst wieder zurückbekäme. Daran aber glaubte Kunz von Kauffungen nicht. Deshalb verwendete er viel Geld und ließ das Vorwerk Schweikartshain zu einem stattlichen Gut ausbauen.

Es war wohl der Irrtum seines Lebens. Denn 1450 schloss der Kurfürst tatsächlich mit seinem Bruder Frieden. Kunz erhielt die Anteile an den Erbgütern Kauffungen und Kahlenberg zurück. Sich von seinem mühesam aufgebauten Gut Schweikartshain aber zu trennen, war er auf keinen Fall bereit. So gab es Ärger.

Vier Jahre später fällte ein Schiedsgericht mit dem kurfürstlichen Kanzler Bebenburg einen Kompromiss: Alle bisherigen Aufwendungen sollten zusammengerechnet und verglichen werden. Ein Vergleich mit einem Stärkeren – wie musste der schon ausgehen? Das Ganze lief auf eine Abfindung hinaus.

Kunz wusste nun, er verlor Schweikartshain und erhielt auch viel zu wenig Mittel, um die inzwischen verfallenen Güter im Pleisnerland, die er zurückbekam, gründlich wieder erneuern zu können. Als einer, der für den Kurfürsten gekämpft hatte, fühlte er sich betrogen. Voller Groll suchte er auf seinem böhmischen Lehen in Eisenberg, wohin er sich zurückgezogen hatte, klare Gedanken zu finden. In Böhmen traf er seinen ehemaligen Feind Apel Vitzthum. Dem war nach den Friedensverhandlungen der Brüder unter Herzog Wilhelm mit seinen Gütern nichts anderes widerfahren. In Sachsen sank er bis zum Wegelagerer herab und musste fliehen.

Nun, die Feinde meines Feindes sind dann eben meine Freunde, sagte sich Kunz von Kauffungen. Das war der zweite Irrtum seines Lebens. Vitzthum brachte ihn auf eine gar merkwürdige Idee: Er riet ihm, des Kurfürsten zwölf- und vierzehnjährige Söhne Ernst und Albert aus dem Altenburger Schloss nach Eisenberg zu entführen und unter Androhung des Todes der beiden sein Recht zu fordern.

Kunz muss an seine Macht geglaubt haben, an die Macht eines Besitzenden über einen, der noch mehr besaß. Der unselige Vorschlag Vitzthums ließ ihn nicht mehr los. Er begann, über den Plan zu brüten.

Nach Altenburg wurde er von den Männern des Schiedsgerichtes ohnehin zur Klärung der Streitigkeiten und zum Abschluss des Vertrages geladen. Er fuhr jedes Mal, fand aber immer wieder eine Ausrede, die angebotenen Anzahlungen nicht zu entrichten. Während seines Aufenthaltes im Schloss spionierte er die Lage aus. Es gelang ihm, einige Knechte und den Küchenjungen Hans Schwalbe, die auf ihre Weise Verdruss mit dem Kurfürsten hatten oder dem angebotenen Geld zugetan waren, für seinen Plan zu gewinnen. Bewaffnete gab es wenige im Schloss. Reiste der Kurfürst, begleiteten sie ihn zu seinem Schutz. Also konnte das Vorhaben am besten zu solch einem Zeitpunkt gelingen. Kunz ließ sich in der Höhe das Fenster zeigen, hinter welchem sich die Prinzen befanden. Es war die Mitteletage. Vom Schlossgraben aus errechnete er das Maß für die Länge der anzufertigenden Strickleiter. Dann begab er sich zum Gut seines Bruders Dietrich von Kauffungen in Kahlenberg und wartete auf ein Zeichen des Altenburger Küchenjungen.

Dietrich von Kauffungen wollte seinen Bruder von der Tat abbringen. Er mahnte ihn eindringlich. Aber Kunz war von seinem Recht und dem guten Ausgang der Sache derart beseelt, dass er darüber sogar mit seinem Bruder in Streit geriet.

Am 5. Juli 1455 sandte Hans Schwalbe ein schriftliches Zeichen nach Kahlenberg, in dem er mitteilte, der Kurfürst begäbe sich am kommenden Sonntag mit seinem Gefolge nach Leipzig. Zusätzlich wäre außerhalb eine große Hochzeit, so dass noch weniger Leute im Schloss seien. Der Pförtner läge krank darnieder, und den Torwächter Asmus könne man leicht mit einem Trunk schläfrig machen.

Am 6. Juli 1455, abends gegen elf Uhr, erreichte Kunz von Kauffungen bei völliger Dunkelheit das Altenburger Schloss. Mit ihm, als enge Verbündete, waren zwei Ritter: Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfels. Außerdem hatte er etwa vierzig Männer und dreißig Pferde dabei. Er wies seine Leute zu größter Stille an und ließ das Schloss umstellen. Dann übergab er dem Küchenjungen Hans Schwalbe die angefertigte Strickleiter, und dieser rollte sie alsbald von einem Fenster der mittleren Etage hinab zum Schlossgraben. Es lief alles wie verabredet. Der Wächter Asmus hatte seinen Schlaftrunk, die sonstige Bewachung fehlte.

Kunz begann den gefährlichen Aufstieg aus dem Grund, sechs Knechte folgten ihm. Die Strickleiter erwies sich als sehr stabil und solide angefertigt. Hans Schwalbe schlich oben mit den Eindringlingen zu den Gemächern, in denen die Kurfürstin mit ihren Fräulein Amalia, Anna, Margaretha und Hedwig schlief. Möglichst leise brachen sie die Vorhängeschlösser an den Türen auf. Dann zeigte ihnen Schwalbe das Prinzenzimmer und zog sich zurück.

Die jungen Prinzen waren derart überrascht, dass sie wenig Schwierigkeiten bereiteten. Nur Prinz Albert gelang es, vor Angst unter das Bett zu kriechen. Den Gespielen der beiden, Graf von Barby, ließen die Entführer eingeschlossen zurück. Nun begann der halsbrecherische Abstieg. Kunz drohte den Prinzen, sollten sie auch nur einen Hilferuf ausstoßen, würde er sie von der Leiter herab in die Tiefe stürzen. Unten angekommen, bemerkte er, dass sie irrtümlich den Grafen von Barby bei sich hatten und nicht Prinz Albert. So kletterte er noch einmal empor – den Grafen hatte er bei sich –, schloss die Tür auf und tauschte ihn gegen Prinz Albert aus. Kunzens Mannen fürchteten die doppelt entstandene Gefahr mehr als er. Sie trieben zur Eile. Mosen und Schönfels übernahmen Prinz Ernst mit dem Auftrag, ihn nach Eisenberg zu entführen. Kunz hatte dasselbe mit Prinz Albert vor, nur auf einem anderen Weg, damit im Falle des Misslingens wenigstens einer der beiden Prinzen das Ziel erreichte und für die Erpressung blieb.

Der unmittelbare Fluchtweg ist nicht bekannt. Sie könnten zunächst über Kahlenberg geflohen sein, wo Kunz ja vom Gehöft seines Bruders aus den Raub gestartet hatte; Mosen und Schönfels durch den Hohensteiner Wald nach Hartenstein an der Zwickauer Mulde, welche Hochwasser führte und ihnen keinen erhofften Übergang bot.

In der Nähe auf einer Anhöhe fanden sie einen vorzüglichen Schlupfwinkel, eine ziemlich geräumige Höhle, die einst ein Stollen zur Gewinnung von Eisenstein gewesen war. Dort verkrochen sie sich. Es müssen ihnen aber Zweifel gekommen sein angesichts des Hochwassers, ob sie ihr Ziel jemals erreichen konnten. Vermutlich gaben sie sich dem Hartensteiner Schlossherrn Veit von Schönburg zu erkennen und lieferten ihm den Prinzen Ernst mit der Bitte um freies Geleit aus. An Kunz von Kauffungens alleiniges Los dachten sie nicht mehr. Veit von Schönburg ließ es bei einer strengen Verwarnung, und sie flohen so schnell wie möglich aus dem kursächsischen Gebiet. Erst durch die von ihnen geraubten Söhne des Kurfürsten wurden sie später begnadigt.

Kunz ritt indessen mit Prinz Albert aufwärts in die erzgebirgischen Wälder. Er hörte die Sturmglocken hinter sich herläuten und wusste, was die Stunde geschlagen hatte. So schnell aber konnte doch wohl die Kunde nicht ins Gebirge dringen, wird er gedacht haben. Er sandte einen kleinen Trupp seiner Leute zur Sicherung voraus. Die meisten entließ er, weil, seiner Meinung nach, Unauffälligkeit in dieser Gegend angebrachter war.

Wie sehr werden die Übriggebliebenen in Panik geraten sein, als sie dann auch oben in den Bergen die Geyersche Glocke laut Sturm läuten hörten, und diese dabei sogar zersprang?

Gegen Mittag rasteten sie völlig erschöpft von dem ununterbrochenen Ritt an einem Wiesenstück und ließen den Prinzen, der großen Durst verspürte, Beeren pflücken. Die Pferde waren müde, und auch Kunz konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Wenige Kilometer entfernt von dieser Stelle arbeitete ein Köhler namens Georg Schmidt. Der hatte ebenfalls das stundenlange Geläut aus Geyer gehört und vernahm dazu, wie seine Frau vor ihrer nahen Hütte heftig auf ein Eisen schlug. Es war das ausgemachte Zeichen bei Gefahr. Der Köhler brach sofort mit etlichen Gesellen auf und traf kurz danach den rastenden Kauffungen. Ahnend, dass die Gefahr mit dem fremden Ritter zusammenhängen musste, fragte er ohne Umschweife: „Herr, wo seids her? Und was is das für a Bub?“

Kunz maß die ärmlich gekleideten, aber kräftigen Gestalten des Köhlers und seiner Gesellen, die mit ihren verrußten Gesichtern obendrein noch ziemlich wild aussahen. Vor allem der Köhler schien ein Mann zu sein, der nicht lange fackelte. Eine Auseinandersetzung hielt Kunz nicht für ratsam.

„Der Knabe da“, erwiderte er zögernd, als sähe er ihn zum ersten Mal, „der ist entlaufen.“

„Und was wollt ihr mit ihm, Herr?“

„Ich habe den Auftrag, ihn seinem Vater zurückzubringen.“

„Und wer ist der Vater, Herr?“ Der Köhler musterte die zwar beschmutzte, doch sehr vornehme Bekleidung des Prinzen.

„Ihr fragt als einer eures Standes zu viel“, sagte Kunz scharf.

Der Wind trug kein Geläut mehr näher. Kunz bewegte sich so, dass er zwischen den Köhler, dessen Gesellen und Prinz Albert zu stehen kam.

„Ich hörte vorhin Glocken“, forschte er und tat ahnungslos, „war da irgendwo Feuer?“

„Naa“, erwiderte der Köhler. Er ließ Kunz nicht aus den Augen. „Das war es fei net. Manchmal läutens auch, wenn aaner gesucht wird.“

In diesem Augenblick sprang der Knabe hinter Kunz hervor auf die Köhlersleute zu und rief: „Ich bin Prinz Albert, und er hat mich gefangen! Aber ich kenne ihn nicht!“ Kunz von Kauffungen versuchte auf sein Pferd zu springen. Das misslang, weil ihn die Gesellen, bevor er oben war, wieder herunterzerrten. Das Schwert konnte er nicht mehr ziehen. Er begann, wild mit den Fäusten um sich zu schlagen. Der Köhler versetzte ihm mit seinem Schürbaum so gewaltige Schläge, dass er schließlich keine Gegenwehr mehr leistete. Das kleine Häuflein der Knechte Kunz von Kauffungens ergab sich schnell der Übermacht der Köhlergesellen, als sie ihren Herrn wehrlos sahen.

Man brachte den Gefangenen zum Kloster Grünhain. Dort wurde der Prinz mit Speis und Trank versorgt und der gesamte Vorfall der Gefangennahme an die Obrigkeit weitergemeldet. Am 9. Juli geleitete der Abt von Grünhain den Prinzen selbst nach Altenburg und sammelte sich gehörige Punkte als Befreier. Am 14. Juli reiste die Kurfürstin mit Prinz Albert nach Chemnitz, wohin zur gleichen Zeit auch aus Hartenstein Prinz Ernst gebracht wurde. Der Kurfürst traf ebenfalls ein, und sie alle dankten im Stift Ebersdorf Gott, den sie hätten ruhig auch Schmidt nennen sollen, für die Rettung. Kunz wird in der dort verfassten Denkschrift „der viel wilde Mann“ genannt.

Über Zwickau eskortierte eine starke Bewachung Kunz von Kauffungen nach Freiberg vor den Schöppenstuhl. An dem Tag schon, als die Familie des Kurfürsten im Stift Ebersdorf die Rettung ihrer Söhne aus den Fängen Kauffungens feierte, fiel dessen Haupt auf dem Markt von Freiberg. Vierzehn Tage später wurde der Küchenjunge Hans Schwalbe in Zwickau mit glühenden Zangen gebrannt und gevierteilt.

Am ungerechtesten ist die Rache des Kurfürsten bei Kunzens Bruder Dietrich von Kauffungen ausgefallen. Er, der sich nicht beteiligt und seinen Bruder eindringlich gewarnt hatte, aber unfreiwillig zum Mitwisser geworden war, fiel am 31. Juli 1455 als letzter in Altenburg durch das Schwert. Sein Kahlenberger Rittergut und das gesamte Viehzeug fielen dem sanftmütigen Kurfürsten in die Hände. Der Tod Dietrich von Kauffungens kam einer Ermordung gleich.

Heute hört sich die Geschichte des Prinzenraubes an wie eine Moritat aus der Ritterzeit, wie ein einmaliges Beispiel, das zu dem Vers verleitet:

Es ward ein Ritter, Kunz genannt,

beraubt um seine Rechte,

als Prinzenräuber uns bekannt,

kam unters Schwert der Knechte …

Aber hundertfach hat sich inzwischen das Motiv der Kindesentführung als Mittel zur Erpressung wiederholt. Aus den Pferden wurden Fluchtfahrzeuge, aus den Rittern Gangster, aus den Köhlersleuten Sondertrupps. Nur die Kinder sind das geblieben, was sie schon damals waren – unschuldig.

Mühllene

Die Mühllene galt als hässlich. Ihr stechender Blick berührte andere unangenehm. Aber sie wehrte sich vorzeitig gegen das auf sie zukommende Unrecht. Sie ging krumm und mit ungepflegtem grauem Haar umher. Außer einer gesunden Tochter hatte sie noch eine lahme zur Welt gebracht. Es steckte also etwas Missratenes in ihr, wie viele glaubten. Die Augen waren häufig entzündet. Der Mund stand in dem fahlen Gesicht schief. Wenn sie lächelte, dachten deshalb alle, sie grinste nur. Ihr ohnehin unschöner Körper welkte, in dürftige Lumpen gehüllt, langsam dahin. Sie konnte tun und sagen, was sie wollte – keiner zeigte dafür ein Gefühl. Hässlichkeit mögen die Menschen nicht. Es macht sie misstrauisch. Ihre Vorstellung von Schönheit wird durchkreuzt.

Die Mühllene war draußen, jenseits aller Gemeinschaft. Sie wollte dort hinein, und sie merkte, dass manche bei ihrem Anblick Angst bekamen, zumindest Unbehagen. Sie lebte in Leisnig, einem romantischen Städtchen an der Freiberger Mulde, und es war das Jahr 1615. Wenn die Mühllene wie alle anderen zu einer Hochzeit ging, weil auch sie die Braut bestaunen wollte, erschraken die Leute über ihr Auftauchen, und sie gaben ihr schnell vom Brautschmaus ab, damit sie bald wieder gehe. Die Mühllene erkannte das als einzigen Vorzug in ihrer Armut. Sie ging zu Festen und nahm das, was man ihr reichte, wie etwas Selbstverständliches.

Die Menschen leisteten ihr Abbitte dafür, dass sie ihr Aussehen als hässlich empfanden. So fand sie eine innere Befriedigung und ein bisschen verlorenes Selbstbewusstsein wieder.

Die Töchter waren beide mit guten Männern verheiratet und hatten je ein Kind. Die eine Tochter hieß die lahme Christine, die andere Anna. Sie mussten selber tüchtig schuften, um mit ihren Familien am kärglichen Leben zu bleiben.

Die Mühllene, die so hieß, weil sie einst in einer der Leisniger Mühlen ihr Dasein gefristet hatte, schlug sich allein durch, und sie nutzte ihren einzigen Vorteil, der ihre Hässlichkeit war. Eigentlich hieß sie Magdalena Alber. Ihr Mann Ambrosius war schon lange gestorben, und ihr wirklicher Name verschwand mit der Zeit, als sei nichts, auch gar nichts an ihr des Nennens wert.

Einmal ging sie mit ihrem Enkelsohn Burkhardt zum Anwesen des Martin Luntze, weil dort ein Sauschlachten im Gange war und der Duft frischen Wellfleisches, gekochten Sauerkrautes und würziger Wurstbrühe schon die Straße herab bis in ihren vor Hunger knurrenden Magen zog. Sie betrat den Hof und hielt wortlos, gewohnt, dass man ihr gab, ihren Topf hin. Die Schlachte-Helferinnen zogen sich furchtsam zurück, und Luntzes Frau schrie vor Schreck auf.

Luntze schwollen die Zornesadern auf der Stirn angesichts der ängstlichen Ehefrau, die als Herrin des Hauses seiner Meinung nach so nicht hätte vor einer Hergelaufenen stehen müssen. Er schlug der Mühllene den leeren Topf aus der Hand, dass er weit über das Hofpflaster rollte.

„Glaubst du, du kannst überall daherlaufen und fordern, was dir nicht gehört!“, schrie er. „Scher dich mit deinem Wechselbalg und komm nicht wieder!“ Die kleine Tochter Luntzes begann den blechernen Topf mit ihren Füßen über den Hof zu scheppern und rief: „Mühllene, krumme Beene, Mühllene, krumme Beene.“ Die Mühllene blickte das Kind mit ihren stechenden Augen an. Sie umkrampfte den Enkelsohn, und Wut stieg in ihr auf.

„Dass dich …!“, sagte sie. Aber sie war in ihrem Herzen viel zu gut für Verwünschungen. Und so ging sie schweigend davon.

Einen Tag später erkrankte Luntzes Tochter an hohem Fieber. Alle Versuche, es mit kalten Umschlägen und Preiselbeeren aus dem Wald herunterzubringen, halfen nichts. Die Ärzte probierten es mit der letzten Quacksalberei, dem Aderlassen. Das Fieber blieb.

Da entsann sich Luntze in seiner Todesangst des stechenden Blickes der Mühllene und ihres Ausrufes „Dass dich …!“ Ja, nur sie konnte es gewesen sein! Sie hatte das Kind, nur weil er den Topf nicht füllte, mit Blicken verhext. Er rief halb Leisnig auf die Straßen, holte Mühllene aus ihrer Behausung und zerrte sie durch das Badertor und die Badergasse, heftige Beschuldigungen ausstoßend, zum Rathaus am Marktplatz. Der Rat lief zusammen und hörte sich Luntzes Klage an. Draußen harrte das aufgebrachte Volk, meistens Leute, die der Mühllene schnell gegeben und die ihr bös waren, weil sie ohne einen Dank genommen hatte. Armut, die sich nicht demütig erweist, beleidigt die Satten.

Mühllene musste mit abgewandtem Gesicht vor den Ratstisch treten, damit ihre Blicke nicht auch noch die Ratsherren verhexten. Eigentlich war das schon ihre Verurteilung. Sie begann, sich mit einem Wortreichtum zu wehren, den ihr keiner zugetraut hatte, und den man ihr deshalb noch mehr übel nahm. Ist die Not hart wie eine Eisenstange, schlägt diese nur noch mehr auf die Schwachen ein. War nicht eben erst Balthasar Riemichs Frau gestorben, nachdem sie der Mühllene begegnete? War nicht im vorigen Jahr das Getreide auf dem Halm so missraten, dass kaum einer die Mehlspeisen genießen konnte? War nicht der Blitz in Urbans Krämerladen geschlagen, nachdem die Mühllene bei ihm gewesen war? Und arbeitete nicht die lahme Christine auf den Getreidefeldern? Hatte sie nicht die Lahmheit vom Teufel der Mutter? Und war Anna nicht oft spät noch ins Haus der Mutter gegangen, hatte sie dort nicht das Böse von ihr gelernt? Ja, diese drei waren ein unseliger Bund des Teufels! Her mit ihnen auf den Marktplatz und vor die Richter! Die beiden Ehemänner und Mühllehnes Enkelkinder traf kein Zorn.

Männer galten als stark und Kinder als gefeit vor dem Bösen.

„Ich habe nichts mit dem Satanus zu tun“, sagte die Mühllene derweil oben im Ratssaal und blickte die Ratsherren um ihr Leben flehend an.

„Lass dein Gesicht unten!“, schrien diese entsetzt.

Die Mühllene sah abermals zu Boden und bot so ein Bild tiefsten Kummers. „Luntzes Tochter ist übel vom Sauschlachten. Lasst ihr die Speis aus dem Mund, und es wird ihr besser gehen.“

„Woher weiß sie das?“, fragte ein Ratsherr.

„Es ist der Böse in ihr“, erwiderte ein anderer statt der Mühllene.

Pfarrer Annaberger begann nun, auf die Mühllene einzureden, bewarf sie mit Bibelsprüchen und allerlei Weihrauch. Er forderte sie auf, endlich in sich zu gehen und Buße zu tun. Aber was sollte sie anderes in sich finden, als ihre Schuldlosigkeit und den schrecklichen Gedanken, keine Sympathie vor ihren Richtern zu finden? Sie brachte kein Wort mehr hervor und schwieg.

„Das ist der Trotz, der Bockfuß“, sagten die Ratsherren, „der Teufel verschließt ihr das Maul zur Wahrheit.“ Aber ohne die Wahrheit kamen sie nicht weiter. Sie wurden unsicher, und so beschlossen sie, die Sache dem Leipziger Schöppengericht zu übergeben. Da waren sie alle Verantwortung los. Bis zur Klärung warfen sie die Mühllene und ihre zwei Töchter in den Turm.

Das Leipziger Schöppengericht gab seine Entscheidung schnell wieder zurück: „Gestehen die Weiber nicht, so wendet die scharfe Frage an!“ Die scharfe Frage war eine heuchlerische Umschreibung der Folter.

Sie bestand im Grunde genommen aus zwei Fragen mit ein und derselben Antwort: Gesteht ihr eure Untat? Wenn ja, so gibt es darauf den Tod. Leugnet ihr eure Untat? So macht ihr euch selber schuldig, und es gibt darauf den Tod. In der Regel gestanden die Gefolterten, die Martermethoden waren zu grausam. Die des Teufels und der Hexerei Verdächtigten wurden durch Teufel in Menschengestalt zu der Aussage gebracht, die man von ihnen hören wollte.

Die Mühllene bat immer wieder um ihre und ihrer Töchter Begnadigung, sie seien unschuldig wie ihre Kinder. Aber ihre Bitte stieß auf taube Ohren. Das Leipziger Schöppengericht hatte angewiesen und machte die Ausführenden frei von allen Skrupeln.

Als der Mühllene Pflöcke unter Fuß- und Zehennägel getrieben wurden, gab sie alle ihr vorgeworfenen Hexereien zu. Aber danach widerrief sie sogleich. Umso stärker streckte man sie darauf, zerrte sie, an einem Seil hängend, auf und ab, dass ihr fast die Sehnen zerrissen. Irr vor Schmerzen bejahte sie hinterher, das getan zu haben, was man von ihr gestanden haben wollte. Die Tochter Anna gab schon beim Hören der Schreie ihrer Mutter vor der Folter alles zu. Die lahme Christine ging ebenfalls durch die Folter. Von der Mutter habe sie die Zauberformel gelernt: „Du hast mich geschossen; so schieße ich dich wieder in dieses oder in jenes Namen.“ Und viermal sei der Satan zu ihr ins Bett gekommen. Die finsterste Fantasie in den Köpfen der Folterer fand so ihre grausige Auferstehung.

Die Tochter Anna bat nach dem Verhör, man solle sie doch laufenlassen, sie wolle irgendwohin gehen und alle Teufelei mitnehmen von Leisnig. Man könne damit das Holz zu ihrer Verbrennung, überhaupt alle Kosten sparen und das Geld lieber den armen Leuten geben.

Aber das Leipziger Schöppengericht entschied abschließend, dass die drei Frauen durchs Feuer vom Leben zum Tode gestraft werden müssen. Was machte das schon für einen Unterschied, wenn die Mühllene zusätzlich zur Richtstätte geschleift werden sollte …

Die Richtstätte wurde auf einer großen Weide am linken Muldenufer bestimmt. Drei tiefe Löcher gruben dort des Scharfrichters Stengler Gesellen aus Torgau. 26 Klafter Scheitholz, 9 Schock Bundholz und Stroh für 42 Groschen Stroh musste der Rat zum Aufbau des Verbrennungsplatzes aufbringen.

Einige Tage vor der Hinrichtung ließen die Ratsherren alle drei Frauen aus dem Turm in angenehmere Räume holen und mit Fleisch, Brot, Butter, Wein und Most bewirten. Eine fragwürdige Menschlichkeit. Wollten sie damit ihr Gewissen erleichtern? Der Stadtkämmerer vermerkte die Ausgaben mit 1 Schock 38 Groschen und 10 Pfennigen. Scharfrichter Stengler war freudig aus Torgau erschienen, denn die Arbeit, gleich dreifach, wurde sehr gut entlohnt.

Der 17. November 1615 begann mit Nebel über den Weiden. Ganz Leisnig war auf den Beinen, denn solch Spektakel gab es nicht alle Tage. Auf dem Marktplatz vollzog sich das hochnotpeinliche Halsgericht. Noch einmal wurden alle „Verbrechen“ der drei Frauen aufgezählt, die sie nie begangen hatten. Derweil ging es Luntzes Tochter längst wieder gut. Aber das interessierte keinen mehr. Die Richter erhoben sich. Der Bürgermeister von Leisnig fragte, ob die Verklagten, „was jetzo sie vernommen, vor öffentlich gehegtem peinlichem Halsgericht aufrecht erhalten wollen“.

„Ja“, hauchten die Frauen mehr als sie sprachen aus Angst, es könnten erneut bei einer Verweigerung schreckliche Foltern auf sie zukommen. Sie wollten weg, so schnell wie möglich weg von dieser für sie verdammten Welt. Sie waren schon jetzt mehr tot als lebendig. Über ihren Köpfen wurden die Richterstäbe zerbrochen, die Ratsherren stießen nach altem Brauch ihre Schemel um und wandten sich den Pferdekutschen zu. Langsam folgte die Menge den zum Tode Vorbestimmten auf ihrem letzten Gang. Schindergäule schleiften die wimmernde Mühllene durchs Kutteltor hinaus zur Weide. Neben ihr lief der Pfarrer Annaberger und redete allerhand Litanei murmelnd auf sie ein. Aber sie hörte ihn nicht, brauchte ihn nun schon gar nicht mehr.

Draußen auf der Weide wurden die drei Frauen mit Ketten an Pfähle gebunden. Dann zündete Richter Stengler das Feuer. Wie erstarrt stand die Menge und hörte auf das lange Todesgeschrei der Frauen, das zuletzt in Heulen überging. Und manch einer glaubte, im hochwirbelnden schwarzen Rauch Gestalten von Teufeln zu sehen, die, statt in die Hölle, zum Himmel aufstiegen.

Zu Hause geblieben waren die Männer und Kinder von Mühllenes Töchtern. Ihr Gram und ihre Verzweiflung, ihre Machtlosigkeit ist beim Eintrag des Ereignisses in die Aktenbündel nicht festgehalten worden.

150 Taler, damals der Preis für ein stattliches Rittergut, kostete die Hinrichtung. 50 Gulden erhielt der Scharfrichter. Man war nun die Hexen los, die an allem Schuld trugen.

Ob die Leisniger zwanzig Jahre später erneut Hexen als Begründung für die schrecklichen Ereignisse, die ihnen widerfuhren, suchten? Oder hatte man die Morde von 1615, denn um solche handelte es sich ja, längst vergessen?

1634 plünderte nämlich des Kaisers Obrist Schönickel vier Tage lang die Stadt mit einem Schaden von fast einer Viertelmillion Talern.

1637 steckten Eindringlinge die Stadt in Brand mit einem Verlust von 200 000 Talern. Außerdem raffte die Pest zur gleichen Zeit 2 000 Leisniger hinweg, und 1638 saugte die Reichsarmee die Stadt vollends aus.