7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

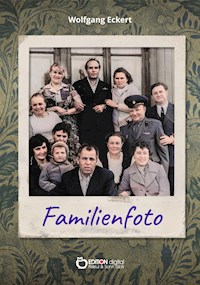

„Dann klickte der Auslöser.“ So lautet der letzte Satz dieses Buches, das erstmals 1982 als ein Gegenwartsroman erschienen war und inzwischen als ein Vergangenheitsroman gelesen werden kann. Als ein Roman mit DDR-Vergangenheit. Im Mittelpunkt des Buches stehen Paul Weidauer und seine Frau, die ein zweites Mal heiraten wollen: „Ich hab’s mir überlegt, Traude“, sagte er, „wir feiern im großen Stil.“ Er war plötzlich der Ansicht, so ein Ereignis muss für ewig in Erinnerung bleiben. Entweder man feiert eine Silberhochzeit unter vier Augen, was keine Hochzeit ist, oder man lädt Tod und Teufel dazu ein, also die Verwandtschaft. Seine Frau konnte sehr schöne große Augen machen, dunkelbraune. Immer dachte Paul dabei an eine neue Rehart, die einen auch anspringen kann, und das gefiel ihm. Seine Frau war fünfundvierzig und die Dachdecker pfiffen ihr von den Dächern hinterher, na ja, die Dachdecker hoch da droben, doch immerhin! Diese springenden Rehaugen also guckten ihn an, voller Freude und Schreck. „Hast du das richtig überlegt, Paulus?“, fragte sie. Und er erwiderte ohne Wimpernzucken: „Natürlich.“ Die beiden, die da wieder Braut und Bräutigam werden möchten, die haben allerdings auch einen Sohn – Matthias. Und der stellt ihnen eine ebenso einfache wie spannende Frage: „Was ist ’n mit euch?“, wollte er wissen. „Wir heiraten“, warf Paul ziemlich nebenbei hin, „Silberhochzeit. Nach fünfundzwanzig Jahren ist das Sitte.“ „Mann!“, staunte Matthias, „und nur mich erschaffen! Was habt ihr denn die übrige Zeit gemacht?“ Ja, was haben Paul und sein Reh in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren eigentlich gemacht? Spannende Auskünfte dazu gibt dieser Gegenwarts-Vergangenheitsroman aus einer kleinen Stadt in der großen DDR vom Ende der Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts. Das ist ziemlich weit weg, aber auf andere Weise auch ganz schon nah – zumindest je länger man sich in diese Familien- und Gesellschaftsgeschichte aus einer kleinen Stadt in der großen DDR hineinliest. Wer wissen möchte, wie es damals zuging, der findet hier Antworten. Und schon damals hat einer Angst, eine Festrede zu halten. Dann findet sie tatsächlich statt, diese Silberhochzeit – in einer tollen Atmosphäre und mit fast allen geladenen Gästen. Und hält Paul seine Rede, die mit Guten Appetit endet. Schließlich kommt einer der Gäste auf die geniale Idee, das Familienfoto vor damals haargenau zu wiederholen – auch wenn das Sofa nicht mehr dasselbe war. Aber die Leute waren dieselben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Wolfgang Eckert

Familienfoto

Roman

ISBN 978-3-96521-814-7 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 1982 im Mitteldeutschen Verlag Halle Leipzig

2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Erstes Kapitel

In dieser Stadt war alles möglich. Wochentags schickten ein Dutzend Webereischornsteine künstliche Bewölkung in die Umgebung, die leicht hügelig war, eine Art verschüchtertes Gebirge. Die Schlote der Stadt konnten also schon gesehen werden, wenn ihre Häuser noch von einer Bodenwelle verdeckt wurden. Zum Glück, denn sie waren zu sehr das Produkt einstiger Bodenspekulanten. Sie standen reihenweise im Karree, Türme auf den Giebelfenstern, bärtige Köpfe an der Vorderfassade; meistens war das Baujahr angebracht: Achtzehnhundertneunundneunzig. Wer sich auskannte, wusste, was da alles zu Ende ging.

Die Hinterhöfe und -gärten waren das Produkt der Hausbesitzer: Blumen oder Kohlrabi, Klopfstangen, Hollywoodschaukeln je nach Lebenshaltung. Und Karnickel, die mit ihren Hinterläufen gegen die Stallwände schlugen. Paradies für Kinder – oder Grenze. In manchen Betten wurde auch vormittags geseufzt, die Schornsteinfeger wussten darüber Bescheid. Sie kletterten auf den ungleichen Dächern entlang und zeigten ihre weißen Zähne. So lange sie da oben waren, gab es unten welche, die sich noch freuten, wenn es ihnen gelungen war, ein richtiges flackerndes Feuer in Gang zu bringen. Ansonsten war die Stadt nicht die schlechteste, wohl aber auch nicht die beste. Sie lag hinter den großen Städten und vor den kleinen Dörfern. Es war alles möglich: Vergröberung und Verfeinerung. Im Ladenfenster des Kommissionshändlers Pinske kackten sechs mickrige Kücken immer noch aufgeregt in die effektvoll gestreuten Sägespäne, obwohl Ostern vorbei war. Aber hier verschwanden auch die Plakate viel zu spät. Die Mulde, unweit der Stadt, trug außer den üblichen Färbereiabwässern braunes Schmelzwasser aus dem Gebirge. Vom Eise befreit also – aber die Straßen waren noch nicht vom Streusand befreit. Sie wirkten nur neu in der Stille. Vier Sorten Vögel, die sich erstaunlicherweise mit der Stadt angefreundet hatten, spektakelten auf den Dachrinnen, und in manchen Radios machten jetzt Millionen Hausfrauen in Deutschland Schluss mit dem Grauschleier und Prinzessin zur Lippe-Biesterfeld (82) machte noch Jagd auf Wildschweine.

Das war im Mai, als Paul Weidauer auf die Idee kam, seine Frau das zweite Mal zu heiraten.

„Ich hab’s mir überlegt, Traude“, sagte er, „wir feiern im großen Stil.“

Er war plötzlich der Ansicht, so ein Ereignis muss für ewig in Erinnerung bleiben. Entweder man feiert eine Silberhochzeit unter vier Augen, was keine Hochzeit ist, oder man lädt Tod und Teufel dazu ein, also die Verwandtschaft. Seine Frau konnte sehr schöne große Augen machen, dunkelbraune. Immer dachte Paul dabei an eine neue Rehart, die einen auch anspringen kann, und das gefiel ihm. Seine Frau war fünfundvierzig und die Dachdecker pfiffen ihr von den Dächern hinterher, na ja, die Dachdecker hoch da droben, doch immerhin!

Diese springenden Rehaugen also guckten ihn an, voller Freude und Schreck. „Hast du das richtig überlegt, Paulus?“, fragte sie.

Und er erwiderte ohne Wimpemzucken: „Natürlich.“

Sie nannten ihn manchmal Paulus, weil er seine Brauen ganz langsam bis zum Haaransatz starten lassen konnte, wenn ihn etwas erfreute oder ärgerte. Als es seine Frau einst entdeckte, rief sie: „Wie ein Prophet! Wie irgend so ein Johannes oder Paulus. Ja, Paulus, ganz richtig, das passt!“

„Und wer war das?“, fragte Sohn Matthias.

„Ach“, erwiderte Traude, „eine uralte Gestalt.“

Darauf sprach Paul eine Woche lang nicht mehr mit ihr. Er griff sich ein Lexikon und suchte unter Paul, weil er ihnen beweisen wollte, wer er wirklich war. Dort stand: Paul – der Kleine, der Geringe. Da wollte er doch lieber Paulus heißen.

„Hast du dir das richtig überlegt, Paulus?“, fragte damals Traude.

„Natürlich“, hieß seine Antwort, und natürlich hatte er sich das nicht richtig überlegt. Mein Gott, ’n paar Leute einladen, was war denn das schon! Früher klatschte man in die Hände, und sie waren alle da.

„Wir müssen Einladungen drucken lassen“, sagte seine Frau in ihrer schnellen praktischen Art, „und Danksagungen gleich hinzu, denn nun wird es bekannt. Hoffentlich nimmt die Druckerei noch an, Oktober ist schnell.“

„Danksagungen!“, schrie er. „Wir sind doch nicht gestorben.“

Auf einmal war etwas anders. Gerade so, als würde ein Geigerzähler seinen Rhythmus ändern.

Zum Abendbrot sagte Traude: „Im großen Stil, erklär mir das mal.“

Er kaute in der Geschwindigkeit seines Gedächtnisses, nämlich langsam. „Tja“, erwiderte er, „Bier, ein paar Kästen, was Feines auf dem Teller und vielleicht dann Eisbombe.“

„Eisbombe“, wiederholte Traude, als meinte sie Zeitbombe, „ich ahnte es. Du die Idee, ich die Arbeit.“

„Du nicht“, widersprach er, „du bist die Braut.“

Und das war ungeheuer albern, denn das hieß ja, er war der Bräutigam.

Matthias nahm sein Zwergradio vom Ohr.

„Was ist ’n mit euch?“, wollte er wissen.

„Wir heiraten“, warf Paul ziemlich nebenbei hin, „Silberhochzeit. Nach fünfundzwanzig Jahren ist das Sitte.“

„Mann!“, staunte Matthias, „und nur mich erschaffen! Was habt ihr denn die übrige Zeit gemacht?“

„Gearbeitet“, erwiderte er. Und je mehr er darüber nachdachte, es stimmte. Feiern standen in ihrem Leben wie Oasen in der Wüste. Hochzeit, Geburt von Matthias, Schulanfang, Jugendweihe …

Seinen Fünfzigsten hatte er selber zu ’ner Bagatelle gemacht.

„Schön wär’ es schon“, sagte Traude und sah ihn ganz anders an als sonst.

Er holte Zettel und Bleistift. „Pass auf, die paar Leute haben wir schnell. Zuerst Alfred und Lenchen, die waren damals Trauzeugen. Dann Lilo und Theo.“

„Da musst du Britta hinzuschreiben“, ergänzte sie.

Sie stellten plötzlich fest, dass auch Alfred Kinder besaß und sogar Onkel Al, obwohl der wenig Zeit hatte. Und die Kinder besaßen Familien. Also ohne Kinder, das stand nun fest.

Zum ersten Mal kam Paul der Gedanke: Verwandte, das ist eine Organisation, die in dem Moment auf ihre Zusammengehörigkeit pocht, wenn man sie trennen will. Die Stammbäume der Köbners und Weidauers waren so ineinander verwachsen, dass immer ein Köbner mit herunterfiel, wenn sie am Stammbaum der Weidauers rüttelten. Als die Liste vollständig war, verlas Paul nochmals zur Kontrolle die Namen, und Matthias sagte, das klänge wie eine Anrufung, Geister in der Ferne und so, na ja, eine Karte käme im Jahr: Wir leben noch, lebt ihr? Oder zum Wochenmarkt in der Stadt stolperte ein Verwandter zufällig über einen anderen. Wie geht’s euch denn? Uns geht’s, und wie geht’s euch? Uns geht’s auch! Jetzt wüsste er erst, was entfernte Verwandte bedeuteten.

„Matthias!“, mahnte Traude.

Es war abends. Die Sonne färbte aus der Erkerwohnung einen roten Salon, er kam Paul deshalb geräumig vor. Die Türen aus den Angeln gehoben, die Betten auseinandergeschlagen, die brauchten sie für die eine Nacht nicht, ist doch klar nach fünfundzwanzig Jahren – der reinste Tanzsaal wartete auf seine Gäste. Paul sah Theo mit Lenchen über die Schwelle walzern und Traude am Tafelende, silbergekrönt, und er zählte noch einmal die Namen auf der Liste durch.

„Hatten wir die alle schon mal auf einen Haufen?“, fragte er ungläubig.

„Vor vierzehn Jahren“, sagte Traude sofort, „zu Matthias’ Schulanfang. Da hat Albert sogar ein Foto gemacht. Warte, das muss im grünen Karton liegen.“

Es war ihre Lieblingsbeschäftigung, Fotos der Verwandten in Schuhkartons einzuwecken oder an jede freie Wandstelle zu nageln. Hängte Paul seine Arbeitsjacke an den Haken, verdeckte er jedes Mal das Gesicht einer Großtante namens Sidonie. Nahm er die Jacke wieder weg, traf ihn ihr vorwurfsvoller Blick. Es war schon vorgekommen, dass er bei solcher Gesichtsverhängerei Besuch im Wohnzimmer reden hörte. Traude stellte Fragen, beantwortete welche und lachte. Es war klar, dass er nach der Mittagsschicht in seinen bequem ausgebeulten Trainingsanzug kriechen wollte. Nun musste er in die guten Hosen, in ein weißes Hemd und in ein besonders nettes Grinsen. So hergerichtet betrat er das Wohnzimmer. Traude wischte Staub.

„Oh!“, rief sie, als sie ihn so eingepackt sah, „das kann doch nicht wahr sein!“

„Ich denke, du hast Besuch“, sagte er.

„Besuch? Siehst du welchen?“

„Aber du hast gesprochen.“

„Habe ich das?“

„Und ob. Erst hast du etwas gefragt, danach tüchtig gelacht.“

„So“, sagte sie nachdenklich. „Es kann schon sein, Paul, manchmal rede ich.“

Kein Zweifel, sie sprach mit ihren Verwandten dort an der Tapete. Telefonie oder so nannte man das, wenn ihn nicht alles täuschte. Es war ein Foto, achtzehn mal vierundzwanzig im Maß. Deshalb sahen sie alle ziemlich großporig aus. Auf der Rückseite stand: Schulanfang. Von links nach rechts 1. Reihe stehend, 2. Reihe sitzend … Es fehlte nur noch ein Fußball und der Hinweis auf Betreuer, Trainer, Mannschaftsarzt. Die zweite Reihe saß auf dem alten Sofa, so richtig zum Liegen, mit Schlummerrolle, Platz für die Beine und der Möglichkeit, sich bequem von rechts nach links zu drehen. Der reinste Fesselballon. Heute hatten sie etwas Eidotterfarbenes stehen mit schicken Seitenwänden aus Rohrgeflecht, durch das er seine Füße fädeln musste, wenn er sie einmal ausstrecken wollte. Verdammtes Sofa, sagte er dann, und Traude verbesserte ihn. Das hieße jetzt Couch und sei nicht zum Schlafen da, sondern fürs Fernsehen. Na schön. Auf dem Monumentalsofa von damals saßen die Frauen alle ziemlich aufrecht und lachten erschreckend gleichmäßig in die Kamera. Hinter der Lehne, Arme über der Brust verschränkt, standen die Besitzer der Damen, Alfred, Harry, Onkel Al, eigentlich Albert. Seine eigene Person übersah Paul, denn er kämmte damals das Haar noch mit Scheitel. Britta trug nur eine knallrote Badehose. Jetzt, vierzehn Jahre später, hätte das einiges Aufsehen erregt. Matthias hielt sich an seiner giftgrünen Zuckertüte fest, Onkel Theo lag ausgestreckt wie ein Abtreter vor allen Füßen.

Und genauer betrachtet, Onkel Al hatte etwas Verkrampftes, Abgehetztes an sich, denn er war damals im letzten Moment vom Auslöser weg in die Gruppe gesprungen. Brittas Badehose erinnerte Paul daran, dass es sehr heiß gewesen war und sie im Hinterhof eine Zinkwanne voller Wasser für die Kinder aufgestellt hatten, in der sie dann zu später Stunde Alfred schnarchend und bis zum Schlips eingeweicht fanden. Überhaupt war alles so schön furchtbar bunt. Irgendein Kunstfotograf hatte sie vom Schwarz-weiß ins Farbige versetzt. Retuschiert, nannte das Traude. Die Frauen bekamen dadurch Zigeunereinschlag. Und es gab keinen, der nicht über ein rosiges Gesicht verfügte, sogar der blasse Onkel Theo. Deshalb sah es bei ihm so aus, als sei er Pausenunterhalter im Zirkus. Kurz: Je länger sie das Foto beguckten, desto mehr wuchsen sie hinein, und das war merkwürdig. Da sieht man sie alle zum Greifen nahe und man spürt, dass da eine Sache von irgendeinem Punkt zu einem anderen läuft. Gleich wird Schwager Al rufen: „Genügt!“ und die Starre löst sich. Theo schreit: „Gibt’s denn in dem Haus nichts zu trinken?“ Lenchen singt mit brustvoller Stimme: „Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein.“ Weil sie gern Wein trinkt. Und Traude befreit Matthias, den Helden des Tages, von seiner Zuckertüte. Das Foto lag vor ihnen, achtzehn mal vierundzwanzig.

„Schöne Zeiten“, sagte Traude leise.

„Die werden es wieder, verlass dich darauf“, erklärte Paul zu Matthias' Entsetzen.

Dann holte Traude ihre Großeltern von der Wand, weil sie in einem besonders verschnörkelten Rahmen steckten, und ehe Paul einschreiten konnte, hing die gesamte Zuckertütengesellschaft neben dem Wohnzimmerschrank. Das Abendlicht beschien jeden so traulich. Sie standen schweigend vor dem Kunstwerk. Der Rahmen gab Raumtiefe, eine beängstigende Lebendigkeit. Paul sah trotz der Retuschiererei, dass Matthias die braunen Augen seiner Mutter besaß und die großen Ohren von ihm. Große Ohren verrieten viel Familiensinn. Natürlich glaubte Matthias, ganz anders zu sein. Paul übrigens glaubte es auch. Was ihn betraf.

„Mit Einladungen drucken, das geht nicht“, entschied er, „das ist zu förmlich. Wir müssen Briefe schreiben. Eigene Handschrift hat Wert. Oder besser, wir müssen hingehen. Sonst denken sie noch, wir haben ein Büro eröffnet.“

„Mein Gott“, sagte Traude, „man sieht sich gar nicht mehr so.“ Sie musterten erneut beeindruckt das Foto. Der Abstand von ihnen zu ihnen war überraschend.

Die Weidauers wohnten im Süden der Stadt, in der Karl-Schiefer-Straße 27, über dem zweiten Stock, Mansarde. „Unter dem Dach" klingt nicht so gut, in einem Viertel, wo die Häuser ineinandergewachsen sind wie Korallen. Die Leute übrigens auch. Die Hinterhausfassaden umschlossen im Viereck die Höfe. Ein Echo gab das wie in den Bergen. Wenn jemand aus der gegenüberliegenden Ziegelstraße nieste, brauchte einer von ihnen nicht besonders laut Gesundheit zu sagen, und der andere erwiderte trotzdem: Danke. Das war es, was sie hielt. Hier ging jeder mit der Gewissheit ins Bett, ganz in der Nähe zu sein, was manchmal auch beängstigend werden kann. Geschichten hinter den Wänden kamen oft vierundzwanzig Stunden später an die Öffentlichkeit. Hier hatte mindestens ein Familienmitglied mit einem aus der nächsten Familie am Tag zu tun, denn über die gesamte Stadt verstreut gab es den VEB Damentextilien, den kein Einheimischer so nannte. Elf Fabrikanten verließen gleich nach fünfundvierzig noch im Benzinsog der abziehenden amerikanischen Elitetruppen das Land, und einer von ihnen, der Größte, der Textilkönig Alois Haueisen, besaß auch die größte Frau, Emma Haueisen, einsfünfundachtzig hoch und einhundertsechzig schwer, die, ihrem Gatten zuliebe, dessen Produkte auf der reichlichen Haut trug: groß karierte Schottenstoffe. Als sie ihrer Ehehälfte Hals über Kopf folgte, begannen die ersten enteigneten Betriebe im Volksmund Emma zu heißen, Emma I, Emma II, III, IV … betrauert oder bejubelt von den Dagebliebenen.

Paul blieb das gleich. Er war nicht auf solche Betriebstreue angewiesen. In den Jahren bei „AUGUST RAFFENDORFER, VORZÜGLICHE STOFFE FÜR DIE DAME“, hatte er das Weben sehr gründlich gelernt. Er wusste, dass er auch ohne Raffendorfer mit dem Gewebe fertig wurde. Und nun lief er schon wer weiß wie lange die Karl-Schiefer-Straße hinab bis zur Unterführung. Auf der Packhofstraße traf er dann Richter-Max. Früher kam der gelaufen, jetzt brauchte er die Beiwagenmaschine, aber das war eine andere Geschichte. Es gab ein kurzes Kopfnicken, eine Art Zeitnahme. Kam Paul zehn Häuser später als gestern, wusste er, woran er war. Dann musste er vorsichtig rennen, denn er hatte eine mächtig ramponierte Aktentasche unter die Achsel geklemmt, mit einer Thermosflasche drin, trotz der neuen Kaffeemaschine im Betrieb, weil er Schwarztee trank. Jahre schon das gleiche Bild. Manchmal wechselte er eine alte Hose gegen eine neue, die Schuhe wechselten mit der Witterung, im Sommer die grauen, die braunen im Winter. Kehrte der Sommer zurück, waren auch die grauen wieder da. „Deine Jacke scheint unsterblich zu sein“, sagte Richter-Max. Paul grüßte früh nach allen Seiten. Manchmal auch mürrisch, nicht jeder Tag ist ein Volksfest, besonders, wenn die Wolken tief auf den Dächern hängen. Die Schornsteinwolken. Aber Paul kam nicht weg, er klemmte fest dazwischen in dieser Stadt. Manchmal wollte er seine Webautomaten in die Luft sprengen und ein andermal mit hellblauer Farbe anstreichen. Saß er zu Hause, dachte er an die Arbeit, war er auf Arbeit, dachte er an zu Hause. Es flucht sich ganz schön, wenn man weiß, dass man nie rausgeschmissen wird.

Im Vordergebäude stand Traude an der Schärmaschine. Schlank wie die Mädchen neben ihr. Das hätte ihr mit zwanzig gut gestanden, doch da wäre das kein Kunststück gewesen. Matthias steckte mit Paul im Websaal, als Vorrichter. Aber zuerst hatte Paul darauf bestanden, dass er zwei Jahre lang webte! Ein Vorrichter, der nicht weben konnte, war ein Vorrichter ohne Hirn.

„So so, Weber wird er“, sagten damals Bekannte, solche, für die der Stoff erst bei einem weißbemantelten Modeschöpfer begann, „mit Ingenieur war wohl nichts? Hast eben ein bisschen Pech mit deinem Sohn, Paul.“

Sein Vater und sein Großvater, die waren Weber gewesen. Großvater webte mit der Hand zu Hause in der Wohnung. Der hatte sich noch richtig mit Händen und Füßen das Geld verdient und die Nacht zum Sonnabend durchgearbeitet, damit er früh rechtzeitig Ware liefern konnte. Sonntags ging er mit der Familie und seinem Chemisett vor der Brust die Stadt einmal hinauf spazieren und wieder hinab. Am Montag machte er blau, um in der Kneipe über die neueste politische Lage zu diskutieren. Dann war wieder Dienstag.

Pauls Vater stand schon an englischen mechanischen Oberschlagstühlen und trug ein kragenloses gestreiftes Hemd. Für ihn lieferte ein anderer die Ware. So konnte er getrost sonnabends für den arbeiten. Sonntags ging auch er mit seiner Familie spazieren, und abends diskutierte er in der Kneipe über die neueste politische Lage. Dann war für ihn schon Montag. Es war immer dieselbe Kneipe und dieselbe Lage. Die kam erst bei Paul ein bisschen durcheinander. Spaziert war er genug. Bis zur Kurischen Nehrung, und danach schnell wieder zurück in Richtung Halbe. Zuerst glaubte er, die Schuld liegt bei seinem Vater und Großvater. Aber jetzt dachte er, Kriege werden auf andere Weise gemacht, und sie beginnen schon zwanzig Jahre vorher. Jeden Tag ein bisschen. In der Zeitung, mit Vertragsbrüchen, im Ausprobieren der Grenzen und beim Friseur. Und wenn sie dann richtig losgehen, glaubt jeder, dass es gar nicht anders kommen konnte. Und wenn sie vorbei sind, weiß jeder, dass es hätte anders kommen müssen. Zwanzig Jahre zu spät. Und so etwas machte Paul Sorgen. Als er damals mit Traude in die Karl-Schiefer-Straße zog, waren die weißen Farbkreuze der amerikanischen Quartiermacher noch an einigen Häuserwänden zu sehen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, er hätte sie vor dem Verfall restaurieren lassen als ewige Mahnung. Die Straße gefiel ihm sofort. Hier bauten viele ihre Nester, diesmal auf lange Zeit. Sie sägten und hämmerten, als müssten sie etwas Versäumtes nachholen. Die Wirklichkeit gab ihnen recht: Kinder wurden geboren, und die Straße wurde jünger durch ihr Geschrei. Seitdem war es nicht eben aufregend. Ein Leben wie ein gerader Bleistiftstrich. Heirat, Kindtaufe, Geld verdienen und wieder ausgeben. Für so einen ist nicht einmal eine Währungsreform eine Katastrophe. Fotoalben füllen sich: Matthias im ersten Jahr, von allen Seiten verewigt auf einem Lammfell, ein paar Bilder vom Motorradrennen auf dem Sachsenring, misslungene Schnappschüsse meistens, dann die Schulanfangtruppe, jetzt an der Wand, Traude während einer Reise nach Potsdam-Sanssouci, eine Hand um die Schulter von Matthias gelegt. Paul fehlte fast immer: Als hätte er sich ferngehalten hinter dem Sucher, als wäre von ihm nichts zu berichten. Nichts Außergewöhnliches. Das gab es bei anderen. In seiner Gegend waren einige Leute übers Normalmaß reich geworden. Durch keinen Lottogewinn, nein, scheinbar in den achteinhalb Stunden, wo auch er im Websaal stand. Allerdings wurden die das nicht im Websaal, kapier’ das einer. Dabei fing er pünktlich an, hörte pünktlich auf und gönnte sich kaum Pausen wie Richter-Max auch.

„Irgendjemand muss sich bei uns verrechnen“, meinte der mit seinem Charlie-Chaplin-Blick, wenn sie sich in der Garderobe auf Wiedersehen sagten. Nein, zu Bewunderndes gab es nicht in seinem Leben. Und doch dachte er manchmal, das hat es gegeben, er hat es nur nicht bemerkt, er hat sich zu wenig Zeit dazu genommen.

Und wenn er abends in seinem Hinterhoffenster hing und eine schläfrige Frauenstimme hörte, die „Komm doch nun endlich“ rief, oder ein anderer sagte über den Zaun „Kannst du mir mal deine Gabel borgen, ich krieg’ morgen Briketts“, und Ackermanns gegenüber legten ihre Kissen auf den Fensterstock, stemmten die Ellbogen hinein und nahmen das letzte Stück Sonne in Besitz, jeden Abend taten sie das, bis sie im Spätherbst wie ein paar alte Zugvögel verschwanden, dann war dies vielleicht das echte Wunder für ihn. Und nun diese Silberhochzeit. Fünfundzwanzig Jahre Traude und Paul Weidauer.

„Mann!“, hatte Matthias ausgerufen, „Fünfundzwanzig Jahre verheiratet und nur mich erschaffen! Was habt ihr denn die übrige Zeit gemacht?“

Das war der Anfang, wenn einer so zu fragen begann.

Zweites Kapitel

Obwohl noch fünf Monate ins Land gehen mussten, begann sich schon jetzt, wenn Paul vor dem Einschlafen die Augen schloss, sein Kopf zu drehen. Ihm war plötzlich eingefallen, dass zu einer Silberhochzeit eine Festrede gehörte, eine Rede unter Freunden also, eine „freihändig“ gehaltene. Du die Idee, ich die Arbeit, hatte Traude gesagt. Er besah staunend den Kugelschreiber, mit dem er sich da bewaffnet hatte. Er wusste nicht, wie seine Verwandten nun angeredet werden wollten. Harry und seine Frau Irene, die Cousine Traudes, hatte er fast aus den Augen verloren. Harry sei ein bedeutender Mann geworden, und Irene unterstütze ihn dabei, so hieß es. Zögernd grüßten sie die Weidauers bei Begegnungen, nicht unfreundlich, aber überlegend, in welchem Verhältnis sie eigentlich zueinander stehen sollten. Die brauchten wohl keine Einladung mehr, oder?

Am nächsten Tag hätte Paul die Graupen in der Betriebsküche beinahe gedankenverloren mit Messer und Gabel gegessen. Er sah sich am Tischende, das Glas erhoben, alle Blicke hingen an seinen Lippen. Die Truppe auf dem Foto an der Wohnstubenwand schwebte wie eine bedrohliche Masse über ihm, und es war klar, er musste mit jedem einzeln fertig werden. An seinem Webstuhlgitter hing ein Fadenzähler, ein kleines, aufklappbares Gestell aus Messing, mit einem Vergrößerungsglas eingebaut, durch das man mühelos die Gewebedichte auf zwei Quadratzentimeter auszählen konnte. Den nahm er mit nach Hause. Er holte die Hochzeitskandidaten vom Haken, setzte das Gerät irgendwohin und beugte sich neugierig darüber. Was er zuerst sah, war eine weiße Fläche, die sich nach kurzer Orientierung als Lenchens Brustausschnitt erwies. Paul verstärkte seine Absicht, Lenchen unbedingt zur Silberhochzeit einzuladen, schon allein deshalb, um zu prüfen, ob die Architektur von Lenchens Oberkörper dem Sturm der Zeit getrotzt hatte. Er seufzte sogar ein bisschen, schwenkte aber dann schuldbewusst nach links an den Sofarand, wo seine Frau saß und ihm das Gefühl gab, er sei ungeheuer bescheiden. Neunzehnhundertzweiundsechzig sah Traude noch so aus wie neunzehnhundertsechsundvierzig: einen Kopf voller Locken. Sie brauchte sich keine Sorgen um ihre Figur zu machen, denn sie hatte keine, höchstens eine Strichfrauchenfigur war das, mehr nicht. Im Oktober sechsundvierzig gab es in Berthels Hotel das erste Weinfest nach dem Krieg, zu dem Alkolat, ein Getränk wie verdünnter, gesüßter Essig, ausgeschenkt wurde. Drei Gläser davon erzeugten ein Kratzen im Hals und das Gefühl, etwas besonders Herziges im Bauch zu haben. Aber das Gesöff schmeckte süß, denn rein zufällig hatte sich im Bahnhofsgelände ein Waggon mit Süßstoff entkuppelt, und es fand sich keiner, der die Kupplung wieder einhängen wollte. Die Firma EXA, weithin stinkend in der Stadt, Produzent von Dörrgemüse und Melasse, kippte den Waggoninhalt fein dosiert in die Alkolatfässer; nun konnte das Geschäft und das erste Weinfest steigen. Die Veranstalter freuten sich über das schöne Herbstwetter, denn drei Eimer Brikett, die im Riesenkeller des Hotels gefunden wurden, genügten nicht, den Saal bis Mitternacht auszuheizen.

So saß die Kapelle, wie sie damals hieß, gut temperiert auf der mit kindskopfgroßen Pappweinbeeren verhangenen Bühne und spielte zeitgemäß: „Ach, verzeihen Sie mein Herr, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroda. Jaja, er schafft es vielleicht, wenn die Kohle noch reicht …“

Wenn sich Paul richtig erinnerte, trug der Pianist eine blaue Jacke und der Schlagzeuger eine Hose, die dazu gepasst hätte. Doch schon der erste Trompeter entfernte sich weit von ihnen, denn der trug etwas Weinrot-Verwaschenes. Einheitlich waren nur ihre schwarz-weißen Pepita-Schlipse, die sie ohne Zweifel während der Plünderung in Witts Warenlager ergattert hatten. Im Saal foxtrotteten überwiegend Frauen mit Frisuren im Stil „Bund deutscher Mädchen“. Solche kannte Paul damals, das war aber auch gleich alles. Ansonsten liefen Schieber mit ungewöhnlichen Angeboten durch die Tischreihen. Und keine Spur von Wein, trotz der Rheinlandschaft aus Wasserfarben an den Wänden. Paul war durch zwei Schulfreunde hierher geraten, die er in der „EMMA“ wiedergetroffen hatte: Mennhardt, der als Reiher beschäftigt war und Petzold, ein Andreher. Er stand wieder an seinen alten Webstühlen und verschoss Tag für Tag graues Streichgarn, das vorher geleimt werden musste, damit es nicht schon während der Verarbeitung zerfaserte. Sie saßen vom an der Bühne. Die Kapelle ließ eben den „Schwarzen Panther“ los. Ringsum Wände aus Tanzenden, Schweißgeruch, Igelitschuhe.

„Bei den Stukas war ich!“, schrie Petzold.

Er hielt die flache Hand waagerecht in der Luft, ließ sie seitlich abkippen, heulte auf und bombardierte das Alkolatglas.

Mennhardt sah ihn lange spöttisch an. Da ließ Petzold seine Hand auf den Tisch fallen und sagte leise: „Wir sind bloß nicht mehr hochgekommen.“

Das waren so ihre Gespräche. Sie nippten vom Alkolat und ließen dabei die Ellbogen keinen Zentimeter vom Tisch hochkommen.

„Gute Weiber gibt es hier“, erklärte Petzold ohne hinzusehen.

„Warte ab, die Richtigen kommen erst nach der Pause“, belehrte ihn Mennhardt. Mit denen hier kannst du nur über Puppenstuben reden!“

Petzolds Augen waren voller Hunger. „Die Richtigen. Wie sind denn die?“

„Wirst’s schon sehen“, wich Mennhardt aus. „Nach der Pause kommen die, die jetzt noch im Bett liegen, verstehst du? Die wärmen ihre Falle an und tauchen auf, wenn es ernst wird. Was, Weidauer?“

Paul dachte, woher will er das wissen, hier ist doch zum ersten Mal Tanz. Aber er überlegte. Petzold hatte Mennhardt gefragt und Mennhardt ihn. Er brauchte nur zu nicken, dann war er der Gescheiteste, und der wollte er auch einmal sein. Also nickte er.

„Du passt in die Welt“, sagte Mennhardt befriedigt.

Paul sah, wie Petzold erschauerte bei dem Gedanken an die Zeit nach der Pause, wo die Frauen mit ihm Ernst machen. Dann erfassten die Leute auf der Bühne die Situation im Saal. Sie intonierten einen Tusch, und der Pianist verkündete: „Damenwahl!“

Das Gekreische der hochspringenden Damen erinnerte an eine Treibjagd.

Gegen Pauls Rücken klopfte jemand. Anständig, wie er zumindest damals war, erhob er sich und fiel beinahe wieder auf den Stuhl zurück, aber sie hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr aus ihren harten Fingern.

„Ich dachte schon, du schläfst hier am Tisch“, sagte sie mit einer Stimme wie aufgekratzt. Viel Alkolat, dachte er.

Der Pianist sang vom Ersten, der ein Matrose war, und die Köpfe der Frauen, die einen Mann erjagt hatten, sanken gegen die dazugehörigen Schultern. Sie aber unterzog ihn einer Musterung, Zahn um Zahn, auf Kimme und Korn.

„Na, viel Fett hast du nicht auf den Knochen, woher auch“, schnarrte sie.

„Ein guter Hahn wird selten fett“, schwatzte er gepresst. Der Schweiß begann seinen Nacken zu kitzeln. Sie lachte ziemlich laut und nüchtern. Sonst war sie hellblond – die einzige Zartheit, die sie sich erfärbt hatte. Er konnte ihr kleiner Bruder sein, aber schon das schien enorm geschmeichelt. Sie roch nach Tabak, die Lippen waren weich und voll, aber so mit Rot bemalt, dass er ihre Wärme bezweifelte. Er war damals sehr erschrocken. Alle drei Tänze lang versuchte er, ihren drängenden Schenkeln zu entgehen, was sehr elegant aussah. Nachher kaufte er ihr an der Theke ein Heißgetränk, das gab es hier auch. Er weiß nicht mehr, wie es schmeckte.

„Wenn du abhauen willst, brauchst du nur zu winken“, raunte sie.

Wieder am Tisch, sagte er: „Deine Pausentheorie stimmt nicht, Mennhardt.“

Der kippte sein Alkolat in großen Zügen.

„Mann!“, rief er, „ich hab’ eine, du, die leg’ ich mir zurecht.“

Petzold war nicht da, der blieb gleich neben seiner Wahldame und lauerte.

Die Kapelle blies zur Revanche. Mennhardt sprang auf und verschwand in der Menge. Paul aber suchte einen Weg um drei Ecktische, er duckte sich hinter den Paaren und lief hinaus ins Freie. Was ist los, dachte er, entweder verstehe ich die Frauen nicht, oder die Frauen verstehen mich nicht. Er hatte kein Gefühl für das da im Saal, das sie Tanz nannten. Davon hatte keiner gesprochen in Ostpreußen und in der Gegend von Halbe. Wenn dort vom Tanz die Rede gewesen war, dann im militärischen Sinn: Jetzt geht der Tanz los. Auf Weiber war er besser vorbereitet. Gebete darüber kannte er genug. Weiber waren Frauen, die Weiber hießen, wenn sie in den Köpfen unter den Stahlhelmen massenweise auftraten. Sie mussten schnell bereit sein, weil es nicht viel Zeit für die Fantasie gab, die Pausen zwischen den Angriffen wurden immer kürzer. Es gab überhaupt kein Weib mehr, das nicht über einen breiten Hintern verfügte. Mensch, wenn ich hier rauskomme, unter fünfen mach’ ich’s nicht. Und einen Hintern müssen die haben, wo du dich einhängen kannst, hosianna!

Das hatte er von achtzehn bis zwanzig gehört. Zwei Jahre Lehrzeit ohne Prüfung, in Drecklöchern, auf Rückmärschen …

Und damals in Berthels Hotel, wo er sein Examen ablegen konnte – wenn du abhauen willst, brauchst du nur zu winken – schlich er hinaus und lehnte sich im Dunkeln an ein Geländer, das zum städtischen Rosarium führte. Wenn sie in Massen auftraten, waren es Weiber. Aber jede einzeln wurde zu einer Frau. Und er begriff nicht, dass da eine wieder ein Weib sein wollte. Dass Weiber aber auch Köpfe besaßen, hatten sie ihm nicht gesagt. Mindestens einhundert davon liefen gut sichtbar im Saal umher. Was ging dahinter vor? Konnte man sich mit denen über Marschbefehle und feindliche Panzerangriffe unterhalten? Denn, wie Mennhardt über Puppenstuben zu sprechen, hatte er kein Talent.

Die Stadt hinter dem Rosarium blinzelte verdunkelt zu ihm herüber. Er hatte Mühe, die Pfeile mit der Aufschrift „Luftschutzkeller“, die er am Tag auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle passierte, nicht mehr ernst zu nehmen. Noch immer hielt er die Stadt, weil sie nach der Mitte zu trichterförmig verlief, für Flakbeschuss bestens geeignet. Aber der Krieg war zu Ende. Und viele von denen, die sich ihre breithintrigen Weiber zusammengeträumt hatten, lagen unter Kiefernwäldern in der Mark. Er wusste sogar, wie tief sie lagen, wie tief sie liegen mussten im feuchtwarmen April, er kannte die Technik. Der Schreck kommt erst, wenn man nachzudenken beginnt. Da ist es ein kalter Schreck zwischen Herbsttanz und Erinnerung. Da hält man sich am Geländer fest und stöhnt leise, hier hört es doch keiner. Dann zuckt man etwas verlegen zusammen, wenn jemand dicht nebenan mit zittriger, ängstlicher Stimme fragt: „Ist Ihnen nicht gut?“

Im mickrigen Lichtstrahl der Saalbeleuchtung erkannte er eine Gestalt, die er zuerst für ein kleines Mädchen hielt, so schmächtig war sie. In dem geblümten Kleid und den hochhackigen Schuhen, die viel zu groß wirkten bei den dünnen Beinen, sah sie aus wie ein Kind, das sich Sachen von Erwachsenen drübergezogen hatte, um Dame zu spielen. Aber sie musste erwachsen sein, mindestens aus dem Schulbankalter heraus, sonst hätte sie nicht abends gegen neun neben ihm gestanden, überall uninteressant flach. Womöglich war sie aus den Armen irgendeines Tänzers da drinnen geschlüpft, um Luft zu schnappen, und sie sagte nun ein zweites Mal, weil er mit dieser Nachtwandlerin nichts anzufangen wusste: „Fehlt Ihnen etwas?“

„Warum sollte mir etwas fehlen?“, fragte er. „Sind Sie vom Fundbüro?“

Sie musste sein Grinsen bemerkt haben, denn sie erwiderte nun ziemlich beruhigt: „Nein, von der Feuerwehr.“

Er weiß nicht, ob sie darüber lachten. Auf alle Fälle lächeln sie heute darüber.

Ihre Stimme war erstaunlich dunkel und angenehm. Plötzlich bekam er Angst, sie könnte sich umdrehen und wieder hineingehen in den Saal. Aber sie blieb, sah in Richtung Rosarium und schwieg. Über ihnen dehnte sich der Herbsthimmel. Zum Greifen nahe der Große Wagen und dahinter ein Geflimmer, dass einem die Brust eng wurde vor lauter Ferne. Je länger er überlegte, was nun zu sagen sei, desto weniger wusste er es. Noch nie stand er im Halbdunkel mit einem Mädchen zusammen. Sie war gut zwei Schritt von ihm entfernt, und es erschien ihm unmöglich, diesen Abstand zu verringern. „Das mit der Feuerwehr vorhin war gut“, sagte er endlich. „Als Feuerwehrhauptmann sehen Sie bestimmt zackig aus.“

„Uniformen gefallen mir nicht“, erwiderte sie.

„Mir auch nicht“, stimmte er ihr bei, bemüht, seinen Fehler wiedergutzumachen. „Entweder waren bei mir die Ärmel zu lang oder die Hosen zu kurz.“

Da mussten sie nun doch lachen. Sie sah ihn wohl, wie er mit der Uniform nicht zurechtkam, wie er mit den Ärmeln schlenkerte und nicht eins wurde mit ihnen. Und er führte es gleich noch ein bisschen vor, damit er länger das Lachen hörte, das ihm gefiel. Er verrenkte sich so sehr, bis es die zwei Schritte zu ihr nicht mehr gab, und er bewitzelte eine Uniform, die er überlebt hatte, das wurde ihm viel später klar.

„Mein großer Bruder wollte immer hören, wie schick er darin aussieht“, plapperte sie. „Und weil ihm das nicht genügte, hat er sich, so oft es möglich war, fotografieren lassen, auf dem Pferd oder allein mit dem Ausgehsäbel. Wir haben sogar eine Aufnahme, da wird ihm ein Abzeichen überreicht, richtig feierlich guckt er da.“

Aha, so einer, dachte er, einer mit Schlepper. Und er muss wohl ziemlich kalt gefragt haben: „Was sagt er jetzt dazu, wenn er sich so sieht? Darauf kommt es an, was einer jetzt dazu sagt.“

„Er ist tot“, erwiderte sie leise, „meine Eltern wissen nicht einmal, wo er liegt.“

Da sah er sie zum ersten Mal länger von der Seite an. Aber sie war nicht zu Tränen gerührt, und er freute sich, weil sonstige Äußerungen wie „Das tut mir leid" nicht nötig waren. Er hätte das auch nicht gekonnt.

„Muss man das wissen?“, fragte sie.

„Was?“

„Na, wo er liegt.“

„Es nützt einem nichts, auch wenn man’s weiß“, sagte er. Sie nickte.

Er lehnte dicht neben ihr am Geländer. Eine kleine, ungewollte Bewegung, und sie berührten sich. Vorhin, als sie lachte, hätte er es am liebsten getan, jetzt kam ihm das unwichtig vor.

„Das ist zwei Jahre her“, erinnerte sie sich, „meine Freundinnen sagten damals, nun musst du trauern und darfst nicht lachen, wenn es etwas zu lachen gibt, so gehört sich das.“

Sie wandte sich plötzlich ihm zu. Er sah mit Staunen, dass eine Fülle von Locken, wie sie kein Friseur zustande brachte, ihr schmales Gesicht mit den großen Augen umschloss.

Aus der Saaltür drängten die Paare ins Rosarium. Mennhardts angekündigte Pause begann. Die Frauen ohne Männer blieben im Saal, aber die Paare suchten einsame Stellen, verloren sich hinter den Wacholderbüschen und zwischen den zugeschütteten Luftschutzgräben, auf denen jetzt Rosen blühten. Um die machten alle Mädchen einen Bogen, denn es gab keine Strümpfe.

„Gehen wir auch ein Stück?“, fragte er. Es gefiel ihm nicht, den Eindruck zu erwecken, kein Paar zu sein. Sie spazierten durch Gekicher und Geflüster. Einmal stolperten sie über Beine, und jemand knurrte ärgerlich von unten herauf: „Mensch, schlaft nicht. Hier ist kein Platz, dort hinten könnt ihr euch hinlegen.“

Erschrocken strauchelten sie durch die Anlagen wie durch einen Irrgarten.

Das Ende der Pause kündigte sich durch ein Trompetensolo an, da war noch wenig Bewegung im Rosarium. Dann aber spielte die Kapelle einen Schlager, den sogar die dicken Spulweiber in der „EMMA“ auswendig kannten: „Die Capri-Fischer“. „Bella, bella, bella, Marie“, schluchzte jemand, und Scharen von halbzerdrückten Mädchen zerrten mit glitzernden Augen ihre benommenen Tänzer zum Saaleingang. Paul hielt die Hand des Mädchens, die klein und fest war, sie wurden in den Saal geschoben, blinzelten gegen das Licht und starrten auf ihre Füße, die einen hoffnungslosen Zweikampf mit dem Takt begannen.

„Ich kann nicht tanzen!“, rief sie, als eine in Stimmung geratene Menge brüllte: „Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt …“ „Hauptsache, wir stellen uns kein Bein!“, rief er hinunter.

Sie reichte ihm bis zur Nase, und sie war so leicht, dass er glaubte, er tanzt allein. Da war die andere vorhin besser gewesen, der musste er ausweichen, und es kam immerhin so eine Art Tanz zustande, mit Ausfall- und Abwehrschritten. Die hier, die machte sich nur bemerkbar, wenn sie ihm auf seine Schuhe trat. Die biss sich auf ihre Lippen und gab nicht auf. Die blickte zwischendurch ganz angestrengt zu ihm hoch, da sah er, dass sie braune Augen hatte, die es hier in der Gegend gar nicht gab, und er sagte: „Na, das klappt doch schon ganz gut.“

Trotzdem wollte er sich nicht zu einer Abfindung durch Alkolat aufraffen.

„Wo sitzen Sie denn?“, fragte er, als sich die Paare zerstreuten.

„Ich weiß nicht.“ Sie blieb einfach dort stehen, wo sie sich Tritte versetzt hatten.

„Aber Sie müssen doch wissen, wo Sie vorhin saßen!“

„Nicht böse sein“, sagte sie, „ich war nicht hier drin. Ich stand immer draußen. Und Sie haben mich auch nicht gefragt.“

Du meine Güte, auch das noch! dachte er. Warum hat sie braune Augen? Wenn eine solche Augen hat, darf sie doch nicht so gucken. Steht da und wartet, was nun wird.

Mennhardt und Petzold winkten von ihrem Tisch aus. Zwei Mädchen saßen jetzt neben ihnen. Die eine nippte mit spitzen Lippen an Mennhardts Glas und lachte bei jeder Gelegenheit, die andere beobachtete Paul mit großen Augen.

„He, Weidauer!“, rief Petzold, „wir streiten uns eben. Mennhardt behauptet, Glenn Miller ist gestorben, und ich sage, er wurde in der Luft abgeschossen.“

„Du mit deinem Stuka-Tick“, fauchte Mennhardt dazwischen.

„Glenn Miller“, wiederholte Paul und grübelte, auf welche Art von Tod er sich festlegen sollte.

Aber das Mädchen am Glas half ihm aus der Patsche.

„Und wissen Sie“, fragte sie, „ob Bully Buhlan mit Rita Paul verheiratet ist?“

„Das glaub’ ich nicht“, sagte er, „dann müsste sie ja Rita Buhlan heißen.“

Darauf stieß das Mädchen spitze Lachschreie aus, Mennhardt hieb sich auf die Schenkel, und Petzold vergaß gluckernd Glenn Miller. Nur das andere Mädchen blieb immer noch ernst. Es blickte staunend auf Pauls Geländerbekanntschaft, und der dachte: Kein Wunder, das gibt es doch gar nicht, schon wieder braune Augen, ist das jetzt Mode?

„Was willst du denn hier?“, fragte das Mädchen, „wenn du nach Hause kommst, kannst du von Mutter was erleben, verlass dich drauf!“

Pauls Tänzerin stammelte rückengedeckt hinter ihm: „Das ist meine Schwester Lilo.“

Er klappte nach vorn: „Angenehm.“

„Ob Ihnen das angenehm ist, interessiert mich nicht“, sagte Lilo, „was denken Sie, wie die Sache ausgeht, wenn meine Mutter davon erfahrt? Die gibt mir Schuld, und ich krieg’ Tanzverbot. Schließlich ist das meine kleine Schwester. Sehen Sie sich doch an, wie klein die ist.“

Er wusste es ja. Die kleine Schwester merkte vor lauter Zorn nicht, wie sie mit ihren Fäusten gegen seinen Arm trommelte.

„Ich bin nicht viel jünger als du“, protestierte sie, „und …“

„Das spielt keine Rolle“, unterbrach sie Lilo, „Mutter hat gesagt: Erst mit sechzehn.“

„Das bin ich doch bald!“

„Bald, aber nicht jetzt. Wie bist du denn rausgekommen?“

„Ich habe Albert einen Stoffball genäht, dafür hat er aufgepasst, ob Mutter schläft“, sagte die kleine Schwester stolz.

Das andere Mädchen wieherte los und Mennhardt wurde von ihrem Lachen angesteckt. Petzold verkniff sich seine Heiterkeit nach einem kurzen Blick auf Lilo.

„Geh sofort nach Hause!“, befahl Lilo.

„Mach balle, balle“, prustete Mennhardt und steigerte sich ins Gebrüll. Nun konnte auch Petzold nicht mehr still sein, und sogar Lilo lächelte.

Die kleine Schwester war sehr rot geworden. Es sah aus, als stemmte sie ihre Beine gegen das Parkett. Die Lippen waren spitz und zusammengepresst, sie verhinderten jedes Wort.

Plötzlich rannte sie über den Saal und verschwand am Ausgang. Er fand sie dort, wo er sie vorhin gefunden hatte. Sie heulte leise, brachte es aber fertig, damit aufzuhören.

„Ist doch nicht so schlimm“, sagte er, „jede andere hätte das getan. Jede andere hätte gewartet, dass einer kommt, der sie in den Saal lotst.“

Ihre Augen kamen ihm jetzt sehr dunkel vor.

„Ich habe wirklich gedacht, Ihnen ist nicht gut“, sagte sie.

Er hob in gespielter Ergebung seine Hände. „Ja ja, in Ordnung, das war nett von Ihnen.“ – „Auch das danach“, fügte er leise hinzu, „nun würde ich aber das tun, was Ihre Schwester geraten hat.“

„Ich geh’ doch schon“, sagte sie, „jetzt gehe ich.“

Aber sie blieb stehen, das Gesicht von ihm abgewandt. „Es ist nur wegen der Huppmännchen“, sagte sie.

„Der was?“

„Der Huppmännchen. Gestern sollen sie in der Augasse gewesen sein, ihre Augen und die Zähne leuchten richtig gelb, wissen Sie. Und sie springen einen an, ganz plötzlich, aus dem Dunkeln. So ungefähr. Manche erzählen, da haben sich welche Spannfedern an die Schuhe geschnallt. Was denken Sie?“

Sie stand vor ihm, die Arme erhoben, die Finger gespreizt, die Augen zum Fürchten geweitet – ein misslungenes Huppmännchen.

„Bei Ihnen denke ich überhaupt nicht mehr“, erwiderte er.

Sie ließ ihre Arme fallen. „Und durch die Augasse muss ich.“

Die Sterne waren die einzige kostenlose Beleuchtung in der Stadt. Die Straßenbeleuchtung wurde von den Bewohnern der Reihenhäuser betrieben. Erloschen dort die schwachen Glühbirnen hinter den Fenstern, meistens durch Stromsperre, dann sah die Stadt aus wie eine Festung mit meterlangen Steinwällen. Schwarz ragten sie in die Höhe und ließen den Nachthimmel nur in schmalen, dunklen Bändern zwischen die Wände fallen, wie in der Augasse. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen: Eine Stadt mit totaler Stromsperre.

Seit einhundert Jahren hatten die Leute hier offenbar keine andere Absicht, als dicht beieinander zu wohnen. Baute ein Neuer, nahm er die Wand des Nachbarn zur Anleihe und mauerte, so hoch sein Geld reichte. Folglich buckelten die Dächer, Kamelhöckern gleichend, die Augasse entlang. Es war tatsächlich eine Huppmännchengegend. Und er wünschte sich ein besonders grusliges, damit ihre Schultern zwischen seine Arme kamen. Ohne Anlass wusste er nicht, wie man das anstellte. Aber schließlich war die Augasse keine Autobahn und schon nach dreißig Schritten zu Ende. Sie liefen die Marienstraße hinauf, an den alten Stadthäusern vorbei, am Rathaus mit seinen ausgetretenen roten Porphyrtreppen. Zu dieser Zeit gab es dort die Kartenstelle. Gelbe, grüne und braune Karten, in Markenabschnitte aufgeteilt. Marken für Brot, Fleisch und Zucker. War die Karte verbraucht, nützte auch kein Geld mehr. Dann betraten sie den Platz, der vor einem Jahr Bismarck-Platz geheißen hatte und im Moment nicht wusste, wie er in Zukunft heißen soll. Eisen-Bismarck war zu leichtem Geschütz dahingeschmolzen worden. Der verlassene Denkmalsockel wirkte in der Dunkelheit noch verlassener. Er kletterte plötzlich hinauf, weil er da wenigstens etwas anderes vorführen konnte als seine Nervosität. Er stellte ein Bein vor, griff sich an die Stirn, was nichts mit seiner Ratlosigkeit zu tun hatte, und wies mit der anderen Hand in die Ferne.

„Dies nun“, verkündete er, „ist ab heute der Paul-Weidauer-Platz.“ „Paul“, sagte sie, „Paul heißen Sie also. Und ich Traude.“

Er unterbrach seine Pose und gab ein ziemlich verunglücktes Denkmal ab.

„Paul Weidauer, Weber in der EMMA, Werk vier“, ergänzte er mit einer Verbeugung.

Sie konnte einen kleinen Aufschrei nicht unterdrücken, der aus Pauls Höhe weder als Schreck noch als Freude zu erkennen war. „Dort bin ich auch“, sagte sie. „Ich bin Ansteckerin.“

Er rutschte auf den Rand des Sockels und blickte nachdenklich zu ihr hinunter. Von hier oben war sie noch schmaler als sonst. Er sah die riesigen Körbe voller Kreuzspulen in der Schärerei, keine Frau konnte sie auch nur zehn Zentimeter anheben; er sah nun, wie sie die Körbe aus der Vorbereitung in den Fahrstuhl, dann den langen Weg zum Schärsaal zerrte. Dreißig Körbe und mehr am Tag, diesen Sommer bei großer Hitze direkt unter dem Dach, tausend Kreuzspulen, die an das Gatter der Schärmaschine gesteckt werden mussten, tausendmal Bücken am Tag vom Korb zum Gatter und oft mit leerem Magen. Womöglich war sie es, die vorigen Monat in der Schärerei umgekippt war. Der ganze Betrieb erzählte davon. Bestimmt war sie es. Aber sie stand nun dort unten wie eine Siegerin. Und das Herz klopfte ihm plötzlich unruhig gegen die Rippen, weil sie aufgehört hatte, ein kleines Mädchen zu sein.

„Später will ich einmal Schärerin werden“, sagte sie zu ihm hinauf, „glauben Sie, dass ich es schaffe?“

„Bestimmt“, sagte er. Und er verschwieg ihr, weshalb er sich das wünschte. Eine Schärerin war keine Ansteckerin, zerrte keine Körbe.

„Und Sie? Was wollen Sie einmal werden?“

„Weber“, erklärte er.

„Aber das sind Sie doch schon!“

„Ich will es immer wieder werden.“

„Nichts anderes?“

„Nichts anderes.“

Das klang wie ein Schwur. Wie sollte er ihr erklären, dass es auch einer war? Mit ihr konnte man nicht über Panzer und Dauerbeschuss reden, über Dreck und Blut und darüber, wie ein Fetzen Blau zwischen zwei Baumkronen die Hoffnung auf zwei Webstühle zu Hause erhalten hatte, an denen er jeden Kratzer kannte. Mit ihr, das fühlte er schon damals, musste man über Dinge reden, die es noch gar nicht gab.

„Auf dem Sockel“, sagte sie, „da sehen Sie so – so geistvoll aus.“

„Und ohne Sockel?“, wollte er wissen.

Sie zögerte. Dann sagte sie leise: „Da gefallen Sie mir besser.“

„Schade!“, rief er und sprang schnell zu ihr hinunter. Er legte seine Arme um ihre Schultern und merkte erst hinterher, dass es seine Arme waren. So standen sie, überrascht und erstaunt und rieben ihre Köpfe wie junge Katzen gegeneinander und versuchten, mit ihren Lippen etwas anzufangen. Und es durchfuhr sie wohl die gleiche Freude, dass sie nun viel Zeit vor sich hatten.

Drittes Kapitel

Ende Juni holte Paul sonntags sein altes Diamant-Rad vom Boden, blies den Staub vom Lenker, griff die leeren Schläuche ab wie ein Ambulanzarzt und hoffte, dass da noch was zu machen ist. Matthias lag im Bett und hörte sich stöhnend vor Wonne zum dritten Mal Count Basies St. Louis Boogie von einer Langspielplatte an. Paul wusste, dass er nun mindestens zwei Wochen auf Count Basie stehen würde.

„Matthias, komm doch bitte mal!“, rief Traude, „Paulus will radfahren.“

Ein ungläubiges Lachen war die Antwort. Gleich darauf stand Matthias im Zimmer.

„Er will radfahren“, sagte sie fassungslos, „zehn Jahre saß er nicht im Sattel, was kann man da machen?“

„Zehn Jahre nicht im Sattel, jippijeh!“, schrie Matthias und stieß ein furchtbares Gewieher aus. Dann ritt er durch irgendeine Prärie und warf Lasso. Paul hielt die Luftpumpe wie eine Reitpeitsche.

„Das Rad wird’s wohl aushalten“, sagte er, „pump mir mal Luft auf, Matthias, aber hart, ich bin nicht mehr so leicht wie früher.“ Das Rad lauerte müde im Hof an der Hauswand und konnte die Luft nicht eine Minute halten.

„Total porös“, stellte Matthias fest, was Traude zu der erleichterten Bemerkung veranlasste, dazu noch Pauls poröse Knochen, das wäre sowieso nicht gut gegangen.

„Wie wär’s mit meinem Rad?“, fragte Matthias. Er besaß ein Rad mit Dreigangschaltung, Leichtmetallrahmen und einem Flachlenker, der sich weit über das Vorderrad neigte. Traude schlug die Hände über den Kopf zusammen: „Um Gottes willen! Das ist doch eins, worauf man liegt. Hast du schon mal deinen Vater liegend gesehen?“

„Ja, auf dem Sofa“, erwiderte er, und da meinte er das alte, bequeme.

„Das fährt aber nicht“, sagte sie.

„Ich fahre“, sagte Paul, „Hauptsache, ich schlafe nicht dabei ein.“

Damit war das Problem geklärt. Es wurde erst wieder aufgegriffen, als er zum Frühstück erschien, mit einer Hosenklammer an jedem Hosenbein, als hätte das Rad auf beiden Seiten eine Kette, und einer Mütze schon zur Probe auf dem Kopf, der man ansah, dass sie der Wind nachher mächtig aufblasen wird. Das Ganze bekam den Charakter einer Ballonfahrt. Na ja, er wurde älter, seine Kopfhaut dünner, aber der Wind richtete sich nicht danach.

„Wohin fliegst du denn eigentlich?“, wollte Matthias wissen.

„Zu Alfred“, erklärte er.

„Zu Alfred?!“, riefen beide.

Alfred war sein Bruder. Der einzige Unterschied zu Paul bestand darin, dass Alfred zwanzig Pfund mehr hatte, also rund zwei Zentner wog, und Paul in die freudige Einbildung versetzte, schlank zu sein. Alfred wohnte draußen vor der Stadt, in einer Siedlung, die Wolfsberg hieß und den Duft zweier Dörfer über ihre Dächer bekam. Deshalb spielten sie dort auch ein bisschen Landwirt, mit Hühnern, Schafen, und wenn es hoch kam, einem Schwein.

Alfred war Heizer und Besitzer einer Hausfrau namens Lenchen, dasselbe Lenchen im Fadenzähler. Ihre fünf Kinder waren durch Hochzeit in verschiedene Städte gezogen. Zu Alfred hatten die Weidauers nur noch lockere Verbindung, ohne dass etwas zwischen ihnen geschehen war. Eine Karte zu Feiertagen, oder eine unverhoffte Begegnung. Es ergab sich eben so.

„Ich fange an, unsere Silberhochzeit vorzubereiten“, sagte Paul, und seine Augenbrauen gingen auf Höhe. „Alfred steht als erster auf der Liste, also kommt er auch als erster dran.“

Von Lenchen sprach er kein Wort, er sah vor Schamröte enorm gesund aus, und sie muteten ihm nun das Unternehmen zu.

Sein Start vollzog sich wegen des flachen Lenkers blitzartig. Er hatte schon zehn Meter Vorsprung und begann dann erst ziemlich heftig auf dem Gefährt zu wackeln. Er spürte, wie ihn das eigene Gewicht gegen seinen Willen in die Ziegelstraßenkurve katapultierte, aber er fuhr. Nach zwei weiteren Kurven beherrschte er die Fliehkraft des Rades und wurde auf der Chaussee sogar baumsicher. Die Luft zog tiefer in seine Lungen, er pfiff den St. Louis Boogie so erstaunlich falsch, dass eine völlig neue Komposition entstand. Die Saat auf den Feldern lief an ihm wie ein grüner Strom vorbei und weckte die Erinnerung an einen Mann, der vor zehn Jahren hier schon einmal mit seinem Sohn den Gegenwind überwunden hatte. Paul fuhr vorwärts und radelte zurück in seine Vergangenheit. Enten, Katzen und Bussarde kreuzten zu Wasser, zu Lande und zur Luft seine Tour, und einmal entdeckte er sogar einen Betrieb, der schnelle Sichtwerber besitzen musste, denn an seiner Vorderfassade stand auf ausgebröckeltem Grund: ES LEBE DER 7. OKTOBER. Jetzt aber war erst Ende Juni.

„Aha, Paul“, sagte Alfred unter der Achsel hindurch, weil er in den Eingeweiden eines grünen Trabanten hing, „wie geht’s?“

„Es geht“, sagte Paul.

„Bei uns auch“, erwiderte Alfred schon wieder im Auto, und Paul versuchte, ihn sich vorzustellen, wie er an der Festtafel Platz nahm. Doch er konnte sich nicht konzentrieren, denn Alfred drehte einen Damenstrumpf in der Hand.

„Ein Glück, dass ich eine Frau habe“, sagte er, „der Keilriemen ist gerissen, aber mit ’nem Dederonstrumpf geht’s wieder. Du weißt ja, wie das so ist.“

Paul konnte sich nicht vorstellen, weshalb Strümpfe für ein Auto gut sind. Deshalb nickte er fachmännisch. Er lehnte sein Rad an das Haus, riss es aber gleich wieder fort, als er die frisch geputzte Wand sah. In den Garten hinein war das Siedlungshaus bucklig geworden. Ein großer Betonkasten wuchs an seiner Rückseite. Statt des Holzzaunes gab es Rundeisenteile, rot, gelb und blau lackiert, ein Viertel des Gartens war betoniert. „Kein Unkraut mehr, kein Rasenmähen – keine Zeit“, sagte Alfred.

Und im ehemaligen Saustall hielt er sich nun diesen grünen Trabant.

„Helen ist nur mal nebenan, sie kommt gleich wieder. Es stört dich doch nicht, wenn ich weitermache?“, fragte er und machte weiter.

„Nein, nein“, erwiderte Paul erschrocken. Er kam nicht von dem Gedanken los, einer Hausschlachtung beizuwohnen. Alfred hatte Wassereimer und Schüsseln um den Trabant stehen. Und überall fehlte der Geruch von Stallmist. Die weißen Leghorn, die hier einst den Garten entwurmten, waren vielleicht davongeflogen. Und eine Frau namens Helen passte zu Alfred wie ein Mokkaschälchen zu Blechnäpfen. War Alfred etwa geschieden? Er starrte auf den blau-gelb-roten Zaun, der Papageien eine hervorragende Tarnung geboten hätte, und befürchtete, gleich stöckelt dahinter ein ebensolches farbenfrohes Weib heraus. Alfred keuchte, er steckte ein Bein in die Höhe und zuckte damit, weil seine Arme an irgendeinem Darm des Autos rissen. Auch Paul seufzte unter der Anstrengung, sich nicht mehr zurechtzufinden. Früher war alles viel einfacher gewesen. Da stand er mit Traude draußen vor dem Zaun, dem Holzzaun natürlich, und sie sahen in den Garten wie in ein Paradies. Das war ein Garten mit einer Butterblumenwiese, schon das Wort Butter verzauberte damals, und die Obstbäume schlossen ihre Zweige darüber wie zu einem Dach. Alfred wohnte hier, seit zwei Jahren verheiratet mit dem Haus und Lenchen. Im Oberstübchen lebten die einstigen Besitzer, Lenchens Eltern. Dazu noch im Grundstück vierundzwanzig Leghorn, die so weiß waren wie die Siedlungswände, und herumkrabbelnd Tochter Elvira … Es lagen ein Winter und ein Frühling zwischen der nächtlichen Umtaufe des Bismarckplatzes in Paul-Weidauer-Platz, ein todeskalter Winter mit Baumdiebstahl, Schrankzertrümmerung mangels Feuerholz und Überfällen auf Brikettzüge – mit einem Frühling, der deshalb um so wärmer über sie hereingebrochen war. Paul hatte mittlerweile seine Sonntagsbesuche bei Traudes Familie mit Auszeichnung bestanden. Traudes Bruder Albert stellte ihr kein Bein mehr, wenn sie abends freudetrunken durch den Vorgarten auf Paul zulief. Und Schwester Lilo von Berthels Hotel hegte wie Mutter Köbner wärmste Gefühle für ihn, wobei sie immer schnell vor seiner Ankunft ihre Strumpfnähte in Linie brachte. Petzold, der Stukaflieger, hatte ihr bei dieser Vorbereitung übereilig behilflich sein wollen und fehlte seitdem. Paul fehlte nicht. Und er beschäftigte sich sehr intensiv mit ähnlichen Hilfeleistungen bei Traude. Außerdem wollte er vom großen Bruder Alfred einmal erfahren, wie das so weitergeht. Nun hielt er Traudes Hand sehr fest in seiner und rief: „Hallo!“

Es war Kirschenzeit, zwei Leitern lehnten im schwer tragenden Baum. Alfred betätigte eine Versammlungsglocke, die an der Hauswand hing, und sie dachten erst, das geschähe ihretwegen. Aber in allen Gegenden wurden die Stare an Alfreds Kirschen erinnert, und sie fielen nach dem Gebimmel kreischend in den Baum ein. Alfred, der das nicht bemerkte, rief: „Ab und zu muss man die Kerle vertreiben. Grüß dich, Paul, aha, das ist sie also!“

„Das ist Traude“, sagte Paul, und Traude lächelte tapfer.

Alfred stand und dachte. Kirschen baumelten an seinem Ohr so groß wie Kastagnetten, in den Jackentaschen steckten Eier. Traude, die häufig von verdickter Wassersuppe lebte, erschien er wie ein Sinnbild der Natur: Gesunde Zähne, gesunder Bauch, Siedlerbräune im Genick. Noch vor Kriegsende hatte Alfred geheiratet. Er lag im Saal der hiesigen Turngemeinde mit einem Heimatschuss in der Wade.

Lenchen beugte ihren Busen, den der weiße Kittel wie zwei schneebedeckte Bergspitzen aussehen ließ, über seine Pritsche, und Alfred bekam Augenbeschwerden.

VERWUNDETER UNTEROFFIZIER HEIRATET SANITÄTSSCHWESTER – LIEBE IM STRECKVERBAND. Das war der letzte Kriegsbericht in der Lokalpresse. Alfred aber dachte bereits an die Zukunft, da er nun einmal hier vor der Wohnung lag. Die Zukunft war ein Häuschen, für Lenchen war sie ein starker Mann, und sie sorgte dafür, dass Alfreds Aufenthalt in seinem Streckverband gestreckt wurde. Als der Gips fiel, rannte Alfred in Zivilklamotten, die ihm Lenchen von seinen Eltern besorgt hatte, zu Witts Warenlager. Hellbraune Lederstiefel und ballenweise Marinestoffe gab es dort. Lange Zeit danach liefen die Einheimischen wie Gebirgsmatrosen durch die Stadt. Aber Alfred hatte wenig Zeit, im Gegensatz zu den Amis, die draußen an der Chaussee auf die weißen Fahnen warteten. Er verirrte sich im Warenlager und fand deshalb nur zwanzig Paar schwarze Herrensocken mit Silbereffekt für Lenchen, dann legte er sich eilends wieder auf seine Pritsche, um in aller Form gefangen genommen zu werden mit seinen zwanzig Paar Seidensocken. Das war sein Glück. Der amerikanische Entlassungsoffizier zieht sich wahrscheinlich jetzt erst das zwanzigste Paar über, wenn er zu einem Treffen amerikanischer Kriegsveteranen geht. Seitdem liebt Alfred Socken. Allerdings sind sie wesentlich bunter geworden, so bunt wie sein Zaun jetzt.

„Was macht Traude?“, fragte Alfred in das Auto hinein.

„Sie lässt dich grüßen“, erwiderte Paul. Er freute sich, dass die Rede auf Traude kam. Jetzt konnte er die fünfundzwanzig Jahre erwähnen, ja ja, wie die Zeit vergeht, und Alfred würde sich wundern, fünfundzwanzig Jahre schon, das muss gefeiert werden, und Paul würde sagen, deshalb bin ich doch hier.

Aber Alfred ließ den Motor anspringen. „So“, erklärte er, Jetzt guck das mal an. Ist kaum zu glauben: Ein Damenstrumpf für einen Keilriemen. Man lernt nie aus.“

„Nie“, bestätigte Paul.

Damals, als er Traude zur Besichtigung gebracht hatte, war es ähnlich. Damals staunten sie über die Fähigkeit Lenchens, Kirschen zu einer dicken Marmelade zusammenzukochen. In der Küche schwitzten die Wände. Lenchen band sich eilig die Schürze ab. Sie schob beide ins Wohnzimmer und warf Paul einen Blick zu, der „Die-braucht-viel-Marmelade“ hieß.

„Setzt euch", befahl sie, „ich zieh' nur was anderes an. Habt ihr eine Tasche mit? Ihr kriegt ein paar Gläser.“

Alfred nahm auch Platz und holte vorsichtig einige Eier aus den Jackentaschen.

„Nestfrisch", sagte er und strahlte. „Bekommt ihr auch.“

Es war gemütlich im Zimmer, obwohl nichts Gemütliches dastand, keine bequemen Sessel, keine stille Ecke für dämmernde Nachmittage, höchstens ein altes Radio, hoch und gerundet wie ein Torbogen, stand auf dem Fensterstock, Musik für drinnen und für draußen. Nach einer Weile wusste Paul, woher die Gemütlichkeit kam: Von den Zweigen, die bis ans Fenster wuchsen und im Wind leise anklopften, von der Hoffnung auf morgen ins Schrotbrot gekratzte Kirschmarmelade, wenn sich der Hunger nicht länger aufschieben ließ. Es fiel ihm leichter, eine Schnitte in Traudes Garnkörbe zu stecken, als „Ich liebe dich“ zu stottern. Denn dies war es nun wohl zu seiner maßlosen Verwunderung.

Lenchen kam zurück und zauberte Schüsseln voller frisch gewaschener Kirschen auf den Tisch, dazu Brot und selbst gezogenen Stachelbeerwein in kobaltblauen, hohen Römern, ein Stillleben, aber eines zum Anfassen.

„Prost!“, rief Alfred, „Prost, Traude! Das ist Lenchen, ich bin Alfred. Mit dem da wirst du mich nicht verwechseln, ich bin schwerer, hahaha! Da macht mal vorwärts, jetzt sind wir dran, prost!“

Die Römer stammten von „August Raffendorfer – Vorzügliche Stoffe für die Dame“. Alfred hatte die verlassene Villa mit ausgeräumt, die nun ein Heim für elternlose Kinder wurde. Der Mund war ihm offengeblieben beim Anblick des holzgetäfelten Esszimmers. „Du kriegst den Stuhl und du das Bild und du den Rauchverzehrer“, hatte Alfred gesagt und von der Türschwelle aus verteilt. „Jetzt sind wir dran!“

Er selber nahm sich ein Akkordeon Marke „Hohner“, einen Olympiaband von 1936 und diese Römer, die ihm wegen ihrer Farbe sehr gefielen. Im Kommunismus gab es kein Privateigentum mehr. Alles gehörte allen, und ihm gehörte auch etwas. Prost!

Sie setzten die Römer ab und verzogen ihre Gesichter, die Zuckerknappheit war unverkennbar. Dann guckten alle Traude an, der nichts weiter übrig blieb, als rot zu werden.

„Iss erst mal“, sagte Lenchen, „wenn wir fertig sind, zeige ich dir unsere Elvira. Die ist fast den ganzen Tag im Garten. Frische Luft macht gesund.“

So traten sie bald hinaus unter die Obstbäume. Ringsum rannten die weißen Leghorn wie zu einer Manöverübung hinter Rhabarberstauden und Erdbeerwälle. Auf der Wiese in einer Umzäunung saß Elvira. Vielleicht liefen da sonst Kücken drin herum.

„Ach, ist die süß!“, rief Traude, was Lenchen in helle Freude versetzte. Alfred signalisierte Paul mit den Augen: Siehst du, die beißt schon an. Und der dachte, so geht das also weiter, so ungefähr.

Das Kind war blass und erschreckend dünn. Die blauen Augen – Lenchens blaue Augen – lagen tief in dem breiten Gesicht, das auch Lenchens Gesicht war. Traude nahm das Kind heraus und schmiegte sich an den groß wirkenden Kopf. Paul erlebte für Sekunden ein beklemmendes Vorvatergefühl, und um das Maß voll zu machen, sagte Lenchen mit Unterton: „Steht dir aber gut, Traude.“

„Ich glaube, es hat eingemacht“, rief Traude schnell.

Die Frauen legten Klein Elvira zwecks näherer Besichtigung auf eine Decke.

„Guck dir das Kind an“, sagte Alfred, „wenn ich nichts zu beißen ranschaffe, wird da nichts. Ich organisiere mir Karnickel. Und Puten hab’ ich auch in Aussicht.“

Von Kleinvieh verstand Paul soviel wie von Autos.

„Donnerwetter!“, rief er deshalb.

„Wirst schon sehen, wie ich aus dem Dreck rauskomme“, erklärte Alfred. „Ich hab’ mal zwanzig Paar Socken dazu gebraucht. So billig mach’ ich’s nicht wieder.“

In den Bäumen schlugen die Finken. Vom nahen Wald lachten die Eichelhäher.

Am Ende des Gartenweges stand ein Schuppen, dessen Tür aus zwei Teilen bestand.

„Und nun“, sagte Alfred, „zeig’ ich dir etwas.“ Er klappte den oberen Teil auf, ein weiß gekalkter Raum ward sichtbar, tipp-topp neu, halbiert durch Gitterstäbe. „Was glaubst du, was da drin fehlt?“

Paul betrachtete eine Weile die geöffnete Oberseite, und je länger er hinsah, desto mehr kam die ihm wie eine Einflugsschneise vor.

„Ist doch klar“, sagte er, „Tauben.“

„’ne Sau“, verbesserte Alfred. Und es war eine Weile still. Kein Strohhalm war im Stall zu sehen, aber sie konnten sich nicht mehr gegen den Gedanken wehren, dass es raschelte. Wurstbrühdämpfe zogen in Pauls Nase, er schluckte voller Sehnsucht.

Noch nie hat ihm Wurstbrühe wieder so gut geschmeckt wie die, die er damals roch.

„Dort hinten wird sie liegen“, erklärte Alfred, „anfangs quer und dann, wenn sie größer ist, längs.“

Er malte die schlachtreife Form mit den Händen. Und wirklich war es nun so, als läge die Sau an der Wand, rosig und prall, die Schinkenspeckseiten zuckten. Alfred schnalzte mit der Zunge, sie kam auf vier herrlichen Eisbeinen ans Gitter und grunzte. Alfred kraulte ihr die Ohren.

„Das gibt es doch gar nicht“, flüsterte Paul, „was willst du ihr denn zu fressen geben, uns fehlt’s doch selber? Und was willst du zahlen?“

„Eine Sau frisst alles“, klärte Alfred das erste Problem.

„Hast du zahlen gesagt, Paul? Ich tausche. Als Heizer krieg’ ich Deputatkohle.“

„Ist ja toll, eine richtige Sau“, murmelte Paul, „und woher?“

„Von einem Bauern aus Pfaffenbach. Hör zu, Paul, ihr könnt mir helfen, du und Traude. Wenn ich das Ferkel hole, hat es Schlaftabletten im Bauch. Sicher ist sicher. Es kommt in den Kinderwagen, Kissen drüber und Elvira drauf. Und euch brauche ich dabei als Kulisse. Eine kleine Landpartie, verstehst du, ein Familienfest oder so. Wenn’s geht, nächsten Sonntag.“

„In Ordnung, es geht“, sagte Paul. „Wie gefällt sie dir?“

Alfred hob die Schultern. „Hab’ sie noch nicht richtig gesehen.“

„Ich meine Traude.“

„Ach so.“

Alfred nahm auf zwanzig Meter Entfernung Maß. „Die guckt ganz vernünftig“, erwiderte er vorsichtig, „eine Schaufelbreite zu dünn, aber ich gehe von Lenchen aus. Die kriegt ihr zweites Kind, dass du’s gleich weißt.“

Kein Wunder bei dieser Brust, dachte Paul, und er war direkt froh, weil Traude in dieser Richtung keine Gefahren bot.

Den Tag, an dem sie etwas ganz Unwahrscheinliches in dieser Zeit aus Pfaffenbach holten, und zwar eine Sau, fünf Handbreiten lang und zwei davon dick, ohne Glücksklee im Rüssel und ohne Schlitz auf dem Rücken für den Geldeinwurf, nein, eine richtige Miniatursau mit Ringelschwanz und weißen Borsten, den Tag wird Paul nie vergessen.

Damals begann der Sonntag mit einem Dutzend Lerchen, die in der Luft ihre Stehversuche machten. Er stand auf einem Feldweg, der durch halb reife Kornfelder führte, an Löwenzahn mit Sauerampfer vorbei. Er wartete auf Traude und die anderen, denn hier sollte die Landpartie beginnen, an deren Ende eine Sau das Ziel sein sollte. Seine Herrenkombination konnte sich sehen lassen. Sie ähnelte den heutigen Erzeugnissen bei Modenschauen nur darin, dass sie später in dieser einmaligen Ausführung auch nicht zu kaufen war. Die braune Zweireiherjacke mit rosa Nadelstreifen hatte er eingetauscht gegen Zigaretten, welche jetzt einer rauchte, der eine Nummer kleiner als er war. Die Jacke ließ sich deshalb nur offen tragen, was ihm eine lässige Haltung gab. Beide Hände in den Taschen seiner weiten Pfefferundsalzhose, verbarg er die Kürze der Ärmel und gab gleichzeitig der Hose einen vorgetäuschten straffen Sitz.

So sieht er sich heute noch stehen. Da, wo jetzt der Nacken spannt, waren damals zwei Höhlungen. Da, wo er sich gern beim Baden auf den zu fleischgewordenen Brustkorb schlägt, hätte er sich bei demselben Versuch neunzehnhundertsiebenundvierzig die Finger gebrochen. Es war das Zeitalter des Dörrgemüses, in Wasser gequollen und gekocht, ein Leckerbissen. Das liegt so weit zurück. Er zögert manchmal, es den Jüngeren weiterzuerzählen, weil ihm selber das Gefühl für Hunger und Kälte abhanden gekommen ist. Wie sollen sie ihm dann glauben?