6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

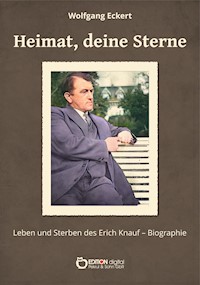

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Da wird einer wieder zum Sancho Pansa. Aber der Reihe nach. Dieser spannende Lebensbericht besteht aus zwei Teilen und erlaubt tiefe Einblicke in deutsch-deutsche Geschichte – aus DDR-Zeiten, aus der Zeit der Wende und einigen Jahren danach. Im 1. Teil, „DER MANN MIT DER HORNBRILLE“, schildert der Autor sein Leben als DDR-Schriftsteller, sein Ringen mit der Entscheidung, ob er Mitglied der SED werden soll oder nicht, und eine Begegnung mit zwei Offizieren der DDR-Staatssicherheit im Frühjahr 1970, die ihn zur inoffiziellen Mitarbeit gewinnen wollen und auf listig-hinterhältige Weise auf seine Zuverlässigkeit testen und ihm eine Unterschrift zur Verschwiegenheit abschwatzen, die ihm Jahrzehnte später große berufliche und persönliche Schwierigkeiten machen wird - auch wenn er einer solchen inoffiziellen Zusammenarbeit nicht zustimmt. Aber das weiß er damals noch nicht. Und manches von dem, was ihm widerfährt und was ihm viel später, bei Einsicht in von der Stasi angelegten Unterlagen erfährt, wird er auch dann nicht verstehen. Im 2. Teil, „VOM SCHRIFTSTELLER ZUM UNTERNEHMER“, erlebt der Autor die bereits im Titel genannte Veränderung, erlebt neue Veröffentlichungsmöglichkeiten und neue Freiheiten, aber auch Arbeitslosigkeit und neue Unfreiheiten und eine böse Krankheit sowie eine Art Menschenjagd. Der gejagte Mensch ist in diesem Falle der Autor selbst, dem von interessierter Seite unterstellt wird, doch mit der Stasi zusammengearbeitet zu haben. Es hatte kein Abbau stattgefunden. So hieß meine tröstliche Diagnose. Vom Fenster aus sah ich den Horizont mit dem fernen, ach so fernen Wald. Ich hörte nun schon die Stimme des anonymen Anrufers, den subversiven Unterton, den Hass in seinen Worten, mit dem er mich zu einem Spitzel machte. Ich fühlte zum ersten Mal, dass es Menschen in meiner unmittelbaren Nähe gab, denen ich nichts getan hatte und die mich trotzdem nicht mochten. Ich ahnte eine Bedrohung. Mein Humor verließ mich. Es war so, als schoss jemand aus einem sicheren Versteck auf mich, und ich wusste nicht die Richtung. Der Mann versucht sich zu wehren, bekommt es aber mit den Windmühlen der bundesdeutschen Bürokratie zu tun und droht, fast daran zu scheitern. Der Mann kommt sich mehr und mehr vor wie ein Aussätziger vor. Selbst, als er in der neuen Zeit einen der damaligen Stasi-Offiziere wiedertrifft, kann ihm das nicht helfen, die Wahrheit zu sagen – weil sie keiner der heute Mächtigen hören will. Und Don Quijote steigt von der Rosinante herunter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Wolfgang Eckert

ICH WAR EIN SPITZELTÄTER

Aufzeichnungen eines Ahnungslosen

ISBN 978-3-96521-816-1 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 2002 im Ingo Koch Verlag Rostock

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

FÜR MEINE ENKEL

ERSTER TEIL

DER MANN MIT DER HORNBRILLE

Diese Geschichte ist wirklich geschehen und also banal. Die Wirklichkeit wird erst farbig durch die Fantasie. Aber hier wäre jede Fantasie die Verklärung des Geschehenen. So hätte es nicht sein können, so war es. Mit dem Abstand, den mir die Jahre brachten, verschwand allmählich die Bitterkeit. Jetzt kann ich darüber lächeln wie ein Clown. Nur die Namen der Personen sind der Fantasie preisgegeben. Sie heißen hier anders. Wer sich dennoch erkennt, den bitte ich, mir das nicht vorzuwerfen. Weil er aber nicht genannt ist, kann er immer noch auf einen anderen zeigen. Wer sich getroffen fühlt, muss nicht betroffen sein. Die Wirklichkeit schwankt zwischen Ernst und Komik. Jeder erkennt sie. Jeder versucht, sie zu verbergen. So läuft sie nackt zwischen der Rosinante und dem Esel. Er ist mir deshalb sehr nahe: Sancho Panza, der auf seinem kleinen dicken Esel neben seinem Herrn Don Quijote einherreitet und ihm immer wieder verzweifelt die Wirklichkeit klar machen will. Aber der Don stürmt ritterlich auf die bösen Windmühlenflügel los und lässt sich von ihnen gar schmerzlich aus seiner Rosinante hebeln. Sancho zerrt ihn, den unbesiegbar an das Gute Glaubenden, schließlich aus der Gefahrenzone und folgt ihm weiter zu neuen wahnwitzigen Abenteuern, weil er doch hofft, durch ihn eine Insel zu bekommen. Des Menschen Träume sind Inseln. Millionen von Sancho Panzas sind seitdem von ihrem Esel auf die Rosinante geklettert, um so in einer gehobenen Stellung der Wirklichkeit zu entfliehen. Und saßen sie einmal da oben, hörten sie nicht mehr auf die Panzas. „Bedenkt doch, die dort sich zeigen, sind keine Riesen, sondern Windmühlen!“ Wer für eine Welt der Ritterlichkeit reitet, holt sich Beulen. Und da der Mensch im Laufe der Zeit immer schmerzempfindlicher wurde, verzichtete er darauf und nannte das fortan Vernunft. Don Quijote wurde für die Vernünftigen zu einer Warnung und für die Unvernünftigen zu einem Versuch, es doch wenigstens einmal gewagt zu haben. Der Spötter Shaw schrieb:

„Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an; der Unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab.“

Bei solchen Feststellungen wird es ersichtlich, dass ich in einem sehr vernünftigen Land lebe. Doch ich komme aus dem Land der Don Quijotes, einst DDR genannt. Unsere Herren rannten hurtig gegen die Mühlen des Kapitalismus und zerschellten daran, während diese unbeirrt alles weiter zu Mehl und Kleie zermalmen, was ihnen zwischen die Mahlsteine gerät. Aber wir haben es einmal versucht, auf einer klapprigen Mähre, die wir Sozialismus nannten. Und die jetzigen Herren wachen nun ängstlich darüber, dass wir nicht wieder auf solche Ideen kommen. Ihre Angst ist unbegründet. Es gibt mehr Satte als Hungrige. Und sobald einer ein bisschen hungrig wird, kriegt er gleich wieder etwas auf den Teller. Oder auf den Helm. Herren sind immer, ob wir nun auf einer Rosinante oder auf einem Esel reiten, um unsere Zielrichtung besorgt. Edle Ritter von der traurigen Gestalt und treuherzige Diener beunruhigen sie nicht. Wenn es hoch kommt, stellen sie ihnen zur Ablenkung Windmühlen hin.

Im Frühjahr 1970 dachten einige Herren aus der alten Zeit im Auftrag ihrer noch größeren Herren mehr über mich nach als ich über mich selber. Ich war soeben auf einem äußerst wackligen Gaul namens Pegasus gestiegen und machte mich auf, mit literarischen Worten, wohlbemerkt, mit Worten, für die Gerechtigkeit zu streiten. Weit und breit kein Sancho Panza, der mich hätte noch rechtzeitig vom Schlachtfeld zerren können. Ein paar kleine literarische Erfolge ließen mich wacker losreiten. Ich warf mich als Handweber weg und träumte von riesigen Leserscharen, die meinen Namen ausriefen, als sei ich für sie Manna. Das Leben lag vor mir wie eine weite Ebene, und ich ritt da hinein mit dem Ruf: Aufgepasst, hier kommt ein neuer heiterer Genius. Denn einige Leser hatten über meine Geschichten gelacht. Die literarischen Gedanken waren nun mein Besitz. Ich dachte, also irrte ich. Einen Nagel in ein Stück Holz treiben ist noch immer leichter als einen Gedanken in ein Stück Hirn. Aber ich denke seitdem unentwegt. Ich denke und denke, und wenn ich mich morgens beim Ausrasieren meines bärtigen Gesichtes im Spiegel betrachte, entdecke ich zwei lächerliche philosophische Fältchen über meiner Nasenwurzel als Ergebnis dieser fragwürdigen Beschäftigung. Das ist alles an Erfolg in dreißig Jahren. Sonst besitze ich noch eine Frau, damals 1970 eine hübsche Frau genannt und 1970 einen dreijährigen Sohn, später „ein lieber hübscher Junge“ genannt. Aber Geduld – darauf kommen wir noch. Eine Wohnung besaß ich auch mit Balkon, Bad, Vorsaal und Telefon, einer ungeheuren Errungenschaft in diesen Zeiten. Die Wohnung kostete nur 42 DDR-Mark Miete. Das noch heute zu wissen, verdanke ich eben jenen Herren, die damals mehr über mich nachdachten als ich über mich selber. Und das will schon etwas heißen.

Also 1970. Da saßen einige Herren an einem Tisch in einem Dienstzimmer zusammen und betrachteten begehrlich, ja beinahe liebevoll, meine bisherigen Lebensdaten, heute Vita genannt. Fleißige Menschen hatten ihnen auf dem Tisch alles das zugetragen, was sich mit mir bisher so zugetragen hatte. Ein Herr Kramer hat auf einer Schreibmaschinenseite dicht gedrängt in 61 Zeilen am 3. März 1970 den Leuten am Schreibtisch akkurat zugearbeitet:

WOLFGANG ECKERT IST ETWA 35 JAHRE ALT, GROSS UND SCHLANK, SCHWARZHAARIG UND BRILLENTRÄGER (DUNKLE HORNBRILLE). ER WOHNT IN NAREM, STRASSE DES FRIEDENS 11.

Sogleich beginnt meine Seele zu schwärmen. Ach ja, schwarzhaarig. Wie lange ist’s her. Seitdem graute ich vor dieser Welt. Und die dunkle Hornbrille erinnert mich an meine erste Geschichte, die ich mit dreizehn Jahren schrieb. Sie hieß „Der Mann mit der Hornbrille“. Das war noch zur Zeit der Ostzone. Oder wie es offiziell hieß: Sowjetische Besatzungszone. Ich hingegen besetzte mit meinen Schulkameraden vierzehn Tage lang das Volkshaus meiner Stadt. Da gab es das erste Kinderferienlager. Ich ging früh dorthin und abends wieder nach Hause. Die Freie Deutsche Jugend, von der ich wenig Ahnung hatte, veranstaltete mit uns Fahnenappelle, Spiele, sportliche Wettkämpfe und manchmal Gesänge. „Im Frühtau zu Berge wir gehn fallera”. Sogenannte Pioniere der ersten FDJ-Stunde, aus meiner Sicht uralte FDJ-Opas, erzählten uns von Stalin, der den Krieg gegen die Faschisten gewonnen hatte und ein gütiger Mann war. Bis in die Nacht hinein könne man in seinem Kreml-Zimmer Licht brennen sehen, weil er auch über unser Wohl nachdächte.

Ich aber dachte darüber nach, wie ich zu Kleingeld kommen kann. Wenn wir abends nach Hause gingen, mussten wir an Bauers Eisdiele vorbei. Dort gab es das erste Speiseeis in Narem. Es war klumpig und etwas zäh. Weiß der Teufel wie sein Schöpfer den Geschmack erzeugte! Vielleicht aus Milchpulver, Wasser, Himbeersaft und Zuckerersatz. Aber es war das erste Eis und tatsächlich eiskalt. Mir jedoch klimperte für jeden Abend zu wenig Hartgeld in der Hosentasche. Ich hatte schon damals angefangen, Gedichte zu dichten. Ein pädagogisch denkender und Bilder malender Onkel schenkte mir Weihnachten 1947 ein Poesiealbum und schrieb, freundlich mit dem Zaunpfahl winkend, gleich selber vorn hinein: Meine selbstverfassten Gedichte. Also vollendete ich prompt diesen Vorsatz. Mein Repertoire reichte von „Ach, dem Häuptling der Apatschen/ passen nicht mehr seine Latschen“ bis hin zu solch philosophisch getragenen Zeilen „Wenn du älter wirst von Jahr zu Jahr/ und dir grauer wird das Haar,/ dann denke an die schönen Stunden,/ die dir die Jugend hat erfunden“. Es waren Zeilen, wie sie nur ein blutjunger Greis ergriffen zu Papier bringen konnte.

Nun aber saß mir, verbunden mit der Sehnsucht nach Speiseeis, die materielle Not im Nacken. So kam ich auf die Idee, eine DIN A-4-Seite bis zum Gehtnichtmehr mit einer Kriminalgeschichte vollzuschreiben. Der Förderung der Kaufkraft wegen mussten in ihr mindestens drei Tote vorkommen. Wenn ich das Papier in der Faust zerknüllt hätte, wäre dabei garantiert eine Tasse voller Blut herausgekommen. Am nächsten Tag las ich nach dem Fahnenappell den „Mann mit der Hornbrille“ einigen ahnungslosen Opfern vor. Es war meine erste Lesung. Sie wollten die Geschichte sofort haben. „Könnt ihr“, erwiderte ich, „sie kostet zwanzig Pfennige“.

Der Absatz geschah reibungslos. Ein sich im Lager befindender Nochfabrikantensohn verfügte über genügend Zahlungsfähigkeit. So vollzog sich ausnahmsweise einmal ein umgekehrter Vorgang. Nachtragend kann man mir heute vorwerfen, ich hätte Fabrikanten ausgebeutet. Dann zog ich vor aller Augen die Story „Der Tod im Eisenbahnwagen“ hervor, und sie wollten sie gar nicht erst hören, sondern gleich kaufen. Ich musste nun jeden Tag zu Hause mindestens zwei Geschichten schreiben, wenn ich an mein Speiseeis kommen wollte. Abend für Abend hockte ich tief über ein Blatt Papier gebeugt in meinem Zimmer und ermordete irgendwelche Figuren, während draußen die Nachbarkinder voller Freude in der Sommerluft spielten. Meiner armen Mutter bereitete das große Sorgen, denn sie dachte, ich sei nicht mehr richtig im Kopf. Sie ahnte nicht, dass hier einer um seinen Gelderwerb kämpfte. Ich schrieb, bot am anderen Tag an und kassierte. Das ging so lange gut, bis die FDJ-Leitung hinter meinen schwunghaften Handel kam und mich als blutrünstigen Schundautor westlichen Typs und Ausbeuter entlarvte. Ich wurde verboten. Auch ich kann also, wie so viele nach dem Zusammenbruch der DDR gern ausgerufen hätten, von mir behaupten, ich war ein verbotener Autor. Meine Reue ist willig gewesen, aber meine Beherrschung, kein Eis mehr zu essen, schwach. Ich las meine Geschichten nun illegal hinter dem Vorhang der Volkshausbühne im großen Saal. Jetzt starben bei mir schon welche im ersten Satz. Die Fans drängten noch eifriger zu mir. Und so verdoppelte ich den Kaufpreis. Ich war also damals ein geschäftstüchtiger Typ. Leider verlor ich in der Folgezeit gründlich dieses Talent. Vielleicht lag das daran, dass ich mir später jede Stunde hätte Eis leisten können.

Von alldem wusste Herr Kramer natürlich nichts. Ich hatte mir die Hornbrille viele Jahre später zugeeignet und nie mehr an den „Mann mit der Hornbrille“ gedacht.

Die Herren am Schreibtisch fuhren unterdessen, mit ihren Blicken aufmerksam dem Zeigefinger des Oberherrn folgend, die Zeilen meiner Vita entlang. Von einem Vollstudium war dort die Rede, das ich von 1960 bis 1963 am Leipziger Literaturinstitut absolvierte. Das muss ich zugeben: Manchmal ist es ein Vollstudium gewesen. Besonders nach den Zwischenprüfungen, die wir vom „Elefant“ über die „Grüne Schenke“ bis zu „Auerbachs Keller“ im Goetheschen Sinne urwüchsig feierten. Herr Kramer meinte sicherlich ein Direktstudium. Aber das kann man ihm bei der Eile, die ihm geboten war, mein bisheriges Leben aufzulisten, nicht verübeln.

E. IST KEIN TRINKER, NICHTRAUCHER …

Beinahe möchte ich gemäß diverser Heiratsannoncen hinzufügen: Nichttänzer. Eitel wie ich bin, kann ich nicht verheimlichen, dass er mir umfangreiches Wissen bescheinigte, welches ich uneigennützig an schreibende Arbeiter weitergäbe.

VON W. E. SIND NIE ABFÄLLIGE ODER ZWEIDEUTIGE BEMERKUNGEN ÜBER UNSERE REPUBLIK, ÜBER DIE POLITIK UND DIE BESCHLÜSSE VON PARTEI UND REGIERUNG ODER DERGLEICHEN ZU HÖREN. E. IST SELBST KEIN GENOSSE.

Da habe ich meine Schwierigkeiten. Wie kann man selbst kein Genosse sein – ? Wenn selbst für persönlich steht, so meinte Herr Kramer damit, dass ich nicht persönlich ein Genosse war. Das heißt demnach, ich habe mich hinter einem Genossen versteckt, um nicht persönlich als solcher zu erscheinen. Ein unpersönlicher Genosse. Davon habe ich allerdings etliche kennengelernt. Kleine Nagetiere am Fundament. Außerdem kannte ich auch Leute, die bei jeder günstigen Gelegenheit feurig ausriefen, sie wären zwar keine Genossen, also nicht selbst. Aber sie dächten so, sie wären bloß nicht in der Partei. Parteilose Genossen. Was ist das nun wieder? Genossen, die nie Partei ergriffen? Die Frage kommt zu spät. Nach dem Zusammenbruch der DDR beobachtete ich bei manchen Genossen eine absolute Schmerzlosigkeit. Die Zerstörung ihrer sozialistischen Ideale tat ihnen nicht weh. Weil sie keine besaßen. Sie hatten ihre Zugehörigkeit nur als Vorteil benutzt. Jetzt brauchten sie bloß ihre Gewinn bringenden Beziehungen zu Spitzenfunktionären auszutauschen gegen die von Managern und Geschäftsführern. Aufbegehrt hatten sie nie, sondern nur begehrt. Geübt im Heranpirschen an einflussreiche Leute, fanden sie nun schnell die neue Fährte. Ihr ausgeprägter Geruchssinn, zu erschnuppern, wo es besser ist, der Vorteile wegen keinen Widerstand zu leisten, ließ sie problemlos erneut heimisch werden. Sie wendeten ihre Hälse so rasant, dass kaum einer die Drehung bemerkte. Schwupps! Zwei- dreimal rotiert, und sie glitten elastisch auf ihrer gewohnten Schleimspur dahin. Ihr Ziel ist das Wohlwollen aller Mächtigen. Wie wir seit Shaw wissen, eine sehr vernünftige Haltung. Mitgelaufen – gut gelaufen!

Gehen wir aber zurück zu Herrn Kramer, der sich 1970 ebenfalls Wohlwollen verschaffte und mich einigermaßen gut gekannt haben muss. Nur bei „Kinder“ hat er ein Fragezeichen gesetzt. Später wusste er es und berichtete noch einmal darüber. Sonst aber irrte er nicht. Ja, ich war ein braver Bürger, der keine abfälligen Bemerkungen über seinen Staat gebrauchte. Zumindest 1970 nicht. Ich glaubte, dass der Prager Frühling 1968 der Beginn einer normalen politischen Jahreszeitenabfolge sei. Ihn würde ein heißer Sommer ablösen und den ein reformenreicher Herbst. Auch wenn sie Dubcek in die Wüste geschickt hatten, so war ich überzeugt davon, es mussten nun Veränderungen kommen. Ich bemerkte nicht, wie nach dem Frühling der kalte Winter einzog. Für mich ging es doch aufwärts. Ich hatte meine Geschichte „Mit Ehrwürden fing alles an“ nun auch in Buchform, und die Leute lachten herzhaft darüber. Ich merkte das bei Lesungen. Einladungen dazu kamen jetzt öfters. Ich dachte, wenn wir über uns lachen können, werden wir es schon schaffen.

Die Herren am Schreibtisch beugten sich während dieser Zeit zufrieden über meine vor ihnen ausgebreitete Lebensbeschreibung, die auch etwas von meiner Lebensweise verriet. Ein friedlicher Bürger, soso, also ein begehrenswertes Objekt. Zeigte er bei der alles entscheidenden drohenden Frage „Bist du nun für den Frieden oder nicht?“ ein verlegen lächelndes nachgiebiges Gesicht, so wurde er bald in Ehrenämter geschoben und musste sich kübelweise die Probleme und den Ärger der anderen übers Haupt schütten lassen. Hatte er viele freundliche Beziehungen zu Menschen und gesellschaftlichen Bereichen, dann galt er als Erfolg verheißende Quelle für eine sichernde und zugleich misstrauische Einrichtung. Keiner war mehr gefährdet als ein friedlicher Bürger.

Davon ahnte ich damals natürlich nichts. Während die Herren am Schreibtisch abwägten, überlegten und sich in ihren Köpfen eine Idee zu formen begann, lief ich jeden Morgen zu meinen Eltern arbeiten. Denen ich das so sagte, die lächelten nachsichtig. Ein Schriftsteller und arbeiten! Meine Eltern wohnten in einem erfreulich freundlich gestalteten Neubaugebiet am Rande der Stadt. Genügend Bäume, Büsche, Wiesen, jede Wohnung einen Balkon, schräge rote Ziegeldächer, die Hauswände farbig. Keine grauen flachen Blöcke, in denen eine soziale Zeitbombe tickte. Mir fehlte ein Arbeitszimmer. Kam mein dreijähriger Sohn vom Kindergarten, brauchte er die kleine Wohnung zum Spielen. Die Ruhe zum Schreiben war dann dahin. Deshalb boten mir meine Eltern ihr sogenanntes Kinderzimmer an. Das hatte auch disziplinäre Vorteile. Ich musste nicht mehr wie früher in die Weberei, sondern nun in die Dichterei gehen. Dort schrieb ich mein erstes Buch „Pardon, sagen wir du?“ eben wie ein Arbeiter, der früh schaffen ging und abends wie viele andere wieder zur Familie zurückkehrte. Zwischendurch kam meine Mutter herein und stellte schweigend etwas zu essen und trinken auf den Tisch. Ihr sorgenvoller Blick streifte mich noch immer. Allerdings zeigten ihr die ersten Veröffentlichungen, dass es mittlerweile ordentlicher in meinem Kopf zugehen musste. Glücklicherweise sagten ihr die Leute nicht, was sie über mich dachten. Eine Heimatzeitung hatte Tierfabeln von mir gedruckt, welche von vielen in der Umgebung neugierig gelesen wurden. „Der schreibt von Löwen, Nashörnern und Kamelen, die bei ihm reden können. Der muss nicht ganz richtig im Kopf sein.“

Nein, die Sorgen meiner Mutter bezogen sich auf ihre Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen waren. Sie wollte mich einst mit Schlips und Kragen in ein gut beheiztes und behütetes Verwaltungszimmer der hiesigen Webereien gehen sehen. Daraus wurde wohl nichts. So heizte sie mir nun selber ein, zog mir beim Abschied die Jacke zu, bat mich, den oberen Hemdknopf zu schließen, und klagte, dass ich bei der kühlen Witterung keinen Schal trage. Das hat sie ihr Leben lang getan. Auch als ich schon über Sechzig war. Ihre Sorge um meinen Kopf wandelte sich im Laufe der Zeit in die Sorge, ich könne etwas Politisches schreiben und – wie sie es nannte – weggeholt werden. Jetzt erst, wo ich Enkelkinder habe, verstehe ich ihre ständige Sorge um mich. Die Harmonie war das Ziel meiner Mutter. Alle Menschen sollten gut sein, besonders zu mir. Und da die Welt leider so eingerichtet ist, Harmonie zu zerstören, konnte meine Mutter nach einem Debakel ihrer Hoffnungen tagelang in eine traurige Müdigkeit verfallen. Aber sie nahm immer wieder Anlauf. Mein Vater begab sich gar nicht erst in solche Träume aus Angst vor Enttäuschungen. Das war eine andere Art des Strebens nach Harmonie. Während meine Mutter über die Folgen meines Schreibens nachgrübelte, las mein Vater einfach meine Geschichten, wusste nun Bescheid und war's zufrieden.

Wenden wir uns noch einmal Herrn Kramer zu mit seiner abschließenden Mitteilung:

E. ARBEITET SCHRIFTSTELLERISCH IN EINEM ZIMMER BEI SEINEN ELTERN AUF DEM FRIEDRICH-ENGELS-RING 51 IN NAREM. NACH SEINEN ANGABEN IST ER TÄGLICH ERST AB 19.00 UHR IN SEINER EIGENEN WOHNUNG ANZUTREFFEN

ODER ZU SPRECHEN, IN WELCHER EIN TELEFON MIT DER NUMMER 2968 STEHT.

Demnach hat mich Herr Kramer schon einmal angerufen. Aber wahrscheinlich unter seinem richtigen Namen, damit ich ihn jetzt nicht erkenne.

DIE SCHÄFERHUNDPRÜFUNG

Im Dienstzimmer der sichernden Einrichtung ordneten die Verantwortlichen über mich meine bisher angefallenen Papiere. Da waren Beurteilungen meiner ehemaligen Betriebsleitung, der Kaderabteilung, von Betriebsstättenleitern und des Betriebszeitungsredakteurs, bei dem ich ein vierwöchiges Praktikum während meines Literaturstudiums absolvierte. Nein, nein, die hatten das der sichernden Einrichtung nicht geliefert! Deren sich ausweisende kleinere Mitarbeiter besorgten sich das höflich zurückhaltend mit der Bemerkung, es ginge um eine routinemäßige Erfragung. So kam denn zulichte, dass ich ein bescheidenes Wesen habe, etwas mehr Selbstsicherheit durchaus angebracht wäre, dass ich die anfallenden Arbeiten in der Weberei immer zur vollsten Zufriedenheit erfüllt hätte, mich aber noch befleißigen müsse,

DIE GRUNDLAGEN DER MARXISTISCHEN PHILOSOPHIE ZU EINER HERZENSSACHE WERDEN ZU LASSEN. ZUM EINTRITT IN DIE PARTEI DER ARBEITERKLASSE KONNTE ER TROTZ MEHRMALIGEN ANSPRECHENS NOCH NICHT GEWONNEN WERDEN. ALS BIBLIOTHEKAR LEISTET ER, GEMÄSS DER ZEIT, DIE IHM ZUR VERFÜGUNG STEHT, EINE GUTE ARBEIT.

Gemäß der Zeit. Nach dem Literaturstudium hatte ich dort 1963 als Leiter der Gewerkschaftsbibliothek angefangen. Halbtags. Ich bekam dafür 300 Mark, abzüglich der Steuern genau 250 Mark im Monat. Die andere Hälfte meiner Zeit schrieb ich zu Hause an einem Weberroman, der nicht enden wollte. Im Betrieb gab es eine Meinung, wenn sie von meiner Halbtagsbeschäftigung erfuhren: Der muss sehr krank sein. Kam die Verneinung, stand das Urteil fest: Der muss sehr faul sein. Ich lief gern während meiner selber frei geschaffenen Zeit hinaus in die Flur, weil ich glaubte, beim Wandern die besten Einfälle zu bekommen. „Jetzt spaziert er wieder in die Botanik, während seine Frau ins Krankenhaus arbeiten geht“, sagten die Nachbarn, „merkt die denn nicht, wie sie ihn aushält?“

Im Dienstzimmer der sichernden Einrichtung verbreitete sich deshalb etwas Skepsis. Meine sittliche Reife blieb zweifelhaft, wie auch meine politische. Ich hatte als Handweber damals die Chance, eine Vorbereitungsabteilung mit zwanzig Frauen zu übernehmen und mich dazu auch bereiterklärt. Der Kaderleiter holte tief Luft und sagte: „So, das wäre geschafft.“ Dann nahm er mit Blicken an mir Maß und fügte hinzu: „Nun zu einer anderen Sache: Wie steht' s denn mit der Partei?“ Ich erwiderte ihm wahrheitsgemäß, ich wüsste nicht, wie es um die Partei steht, da ich nicht in ihr bin. „Das ist es eben!“, rief er, „Wenn Sie drin wären, wüssten Sie es. Wer drin ist, weiß besser Bescheid.“ Ich sagte ihm, ich möchte dann noch eine Weile dumm bleiben. Am nächsten Tag holte er mich wieder und am darauffolgenden Tag auch, so lange, bis er immer ärgerlicher über meine anhaltende Dummheit wurde. Schließlich bat ich, mich doch endlich in Ruhe zu lassen und mir die zwanzig Frauen zu geben.

„Ohne Partei keine Frauen“, entschied der Kaderleiter meine Kaderfrage. Ich ging zurück und setzte mich wieder in meinen Handwebstuhl. Und obwohl ich nun nicht besser Bescheid wusste, wusste ich doch Bescheid. Dreißig Jahre später, 1988, geschah dasselbe meinem Sohn. Die Werber riefen am Ende verzweifelt vorwurfsvoll: „Und das bei so einem Vater!“ Ratlos kam mein Sohn zu so einem Vater. Ich verriet ihm meine Geschichte. „Morgen erzählst du sie ihnen und grüßt sie von mir und teilst ihnen mit, ich hätte gesagt, sie sind noch genauso dumm wie damals.“ Er tat es und hatte fortan Ruhe. Vielleicht ist es hier einmal angebracht festzuhalten, dass die Herren, welche mehr über mich nachdachten als ich über mich selber, trotz ihres sehr zivilen Aussehens Ränge bekleideten. Da war der Unterleutnant, der Hauptmann, der Leutnant, der Oberleutnant. Besonders beauftragt, die Möglichkeit einer Kontaktierung auszutüfteln, war ein Leutnant. Nennen wir ihn deshalb Leutnant Tüftler.

Er konnte nicht genug über mich in Erfahrung bringen. So ließ er noch eine Wohngebietsermittlung durchführen, die meine Indifferenz weiter verschlimmerte:

BIS ZU SEINER VEREHELICHUNG SEI ER KEINER GEREGELTEN ARBEIT NACHGEGANGEN. ERST SEINE FRAU VERLANGTE VON IHM, DASS ER ARBEITEN GEHE.

Solches zerknirscht mich noch jetzt. Abgesehen davon, dass Verehelichung etwas Gewaltsames in sich birgt und wie Verhaftung klingt, ist es nun erwiesen: ich bin unter den fleißigen Menschen ein Bummelant. Ich habe nichts anderes im Sinn, als Leute zu beobachten und aufzuschreiben, warum sie so und nicht so sind. Dann erhoffe ich auch noch, sie lesen so etwas. Eine kleine Schar von Fans versammelte sich dennoch um mich, besuchte uns in der Wohnung und diskutierte mit mir über das Geschriebene. Im Bericht der Wohngebietsermittlung liest sich das folgendermaßen:

IM WOHNGEBIET WURDE MEHRMALS FESTGESTELLT, DASS VERSCHIEDENE Pkw VOR DEM HAUS DER FAM. E. PARKEN. AUCH IST SEHR OFT BESUCH BZW. PERSONENBEWEGUNG IN DER WOHNUNG FESTZUSTELLEN.

Der Unterschied zwischen Besuch und Personenbewegung irritiert mich. Besuch kommt und geht wieder. Aber Personenbewegung? Waren unsere Parterrefenster abends erleuchtet, konnte einer von der anderen Straßenseite aus sehen, wie meine Frau ihre Person vom Küchentisch zum Aufwaschtisch bewegte und meine bewegliche Person dem Regal unter dem Wohnzimmerfenster ein Buch entnahm. Dann war da noch eine ganz kleine Person, die ständig umherwirbelte. Oder war mit Personenbewegung gemeint, Personen, die uns besuchten, wurden beim Anhören meiner Geschichten innerlich bewegt? Geheimnisvoll ist die Sprache der sichernden Einrichtung. Seit Anfang März 1970 stand eindeutig fest, sie bewegte meine Person zwecks genauerer Identifizierung unaufhaltsam hin und her. Stück für Stück sammelte sie Mosaiksteine, und so entstand meine Person wie ein hundertfach zersprungenes Spiegelbild.

Leutnant Tüftler war mit den bisherigen Informationen immer noch nicht zufrieden. Oder sein Vorgesetzter wollte ihn vor einer möglichen Beförderung stärker abfordern. So heuerte er neben dem bereits gut bekannten Herrn Kramer einen Herrn namens Peter Vallentin an, der ein fast künstlerisches Porträt meiner Seele lieferte. Offensichtlich war er ein Schriftsteller, denn nur ein Schriftsteller kann solch eine Fantasie entwickeln. Und er musste mit mir studiert haben. Er kannte meine Seminargruppe so gut wie ich. Sein schützender Arm, den er um meine spätere bedauernswerte Frau legte, ist nicht zu übersehen. Peter Vallentin, nicht zu verwechseln mit Karl Valentin, der ein besserer Schauspieler war, fertigte Leutnant Tüftler eine Psychoanalyse aus meiner Studienzeit.

VON CHARAKTER WAR E. IN DIESER ZEIT AUFGESCHLOSSEN UND INTERESSIERT ALLEN GESELLSCHAFTLICHEN UND SCHULISCHEN PROBLEMEN GEGENÜBER, EIGENBRÖDLERISCH UND UNAUSGEGLICHEN IN PRIVATDINGEN. DAS ÄNDERTE SICH FÜR KURZE ZEIT, ALS ER SEINE JETZIGE FRAU EINIGE ZEIT UND NÄHER KANNTE. ETWA NACH DER VERLOBUNG 1962 WURDE ER WIEDER DER EIGENBRÖDLERISCHE UND STARRSINNIGE CHARAKTER VON VORHER, AUCH OFT SEINER VERLOBTEN GEGENÜBER. IN DIESER BEZIEHUNG IST ER BIS HEUTE BEI BESTIMMTEN KLEINBÜRGERLICHEN ANSICHTEN UND SPIESSBÜRGERLICHEN MORALANSICHTEN (BESONDERS ÜBER ROLLE UND FUNKTION DER EHE) GEBLIEBEN. E. IST MITTEILSAM BIS ZUR SCHWATZHAFTIGKEIT.

IM CHARAKTERLICHEN AUFTRETEN HAT SICH E. ETWAS GEÄNDERT.

Für Leutnant Tüftler ergaben sich wiederholt Gründe zum Zögern. Mitteilsam war ja ganz gut, aber Schwatzhaftigkeit gefährlich. Meine von Herrn Vallentin nachgewiesene Starrsinnigkeit führte übrigens dazu, dass ich heute noch mit derselben Frau verheiratet bin. Ein Spießer mit besonderen Fähigkeiten auf dem Gebiet der Ehemoral. Seit vierzig Jahren muss meine Frau mit meinem eigenbrötlerischen Charakter auskommen, wobei ich nicht weiß, ob EIGENBRÖDLERISCH damals schon ein Vorzeichen der neuen Rechtschreibung war. Oder der ganz alten. Da hieß es noch Brod. Auf alle Fälle wollte Herr Vallentin darauf hinweisen, ich sei mein eigener Bäcker. Ich buk mir mein Leben. Seit 1960 lief mein Hirn auf wie ein Brotteig im Ofen. Vom Webstuhl zur Hochschule. Als Achtklässler unter ehemaligen Oberschülern. Nur wenige teilten dies Los mit mir. Wir hechelten hinterher. In den Diskussionen schwieg ich angesichts der Weisheiten. Manchmal stammelte ich irgendeine Meinung, auf die keiner hörte. So begann ich, Witze zu erzählen, die ich in den Websälen mitbekommen hatte. Da lachten die anderen über mich, und ich war wenigstens für kurze Zeit der Clown.

Angefangen hatte alles gleich zu Beginn des Studiums. Wir leisteten vier Wochen Ernteeinsatz in der Dübener Heide und lagen abends im Schlafsaal einer Jugendherberge. Nebenan, durch eine Tür zu uns verbunden, schliefen die mir noch fremden Dozenten. Ich erzählte einen Witz und erntete rundum schallendes Gelächter. Die Metallbetten wackelten, knarrten und klirrten unter den sich vor Lachen windenden Studenten. Das spornte mich zu immer weiteren Witzen an, die allmählich auch in die Kategorie „Unter der Gürtellinie“ gerieten. Plötzlich hörte ich von nebenan das vergnügt fistelnde Lachen unseres stellvertretenden Institutsdirektors Dr. K., den wir später nach seinem Vornamen Kurt liebevoll Kutte nannten. Ich lag vernichtet und erstarrt und brachte kein Wort mehr heraus. Aber da tönte seine Stimme herüber: „Erzählen Sie weiter! Bitte, erzählen Sie weiter!“ Von Stund an waren uns die Dozenten nicht mehr fremd, und dieses vertrauensvolle Verhältnis blieb bis zum Ende des Studiums und darüber hinaus erhalten.

Ich las die mir aufgetragenen Bücher die gesamte Studienzeit brav, bis mir die Augen tränten. Deutsche, russische, französische, englische, amerikanische Literatur … Ich lernte nachzudenken und Zusammenhänge zu finden an einer Schule, die nach dem Zusammenbruch der DDR wie so viele Institute in der Presse verrufen wurde. Als sich 1990 die Schriftsteller der DDR wie ein versprengter Haufen in Berlin trafen, um von Stefan Heym zu erfahren, wie schlimm es in Zukunft für sie wird, kam mir in der Pause einer meiner Institutsprofessoren die Treppe herab entgegen, im Begriff müde nach Hause zu gehen, und er fragte mich: „Haben wir denn alles falsch gemacht?“

Was mich betrifft: Nein, sie haben nicht alles falsch gemacht. Das Schreiben konnten sie mich nicht lehren, wollten sie auch gar nicht. Aber sie regten mich dazu an. Die meisten leben nicht mehr, deren Haltung ich achtete. Sie wiesen mir den Weg in die Literaturen, dem Witzeerzähler aus dem Websaal, und sie ließen mich daran erkennen, wie oben und unten, wie arm und reich entsteht. Nein, alles haben sie nicht falsch gemacht, aber manches durch Verschweigen. Wer schweigt, billigt und gewährt denen Macht, die nur das sehen wollen, was ihnen recht ist. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und wir, die wir damals zu oft geschwiegen haben, müssten jetzt eigentlich über unsere Stimmbrüche nachdenken. Leutnant Tüftler hatte nun genügend Material über mich sammeln lassen und setzte sich zu einem abschließenden Bericht hin. Herr Kramer und Herr Vallentin blieben zur Verfügung, sofern sich die Gelegenheit ergab, mit mir ein Bier zu trinken. Im Ermittlungsbericht über Eckert, Wolfgang wurde noch einmal deutschlich genau erfasst, was sich zugetragen hatte.

WÄHREND DES STUDIUMS TRAT E. MIT BESONDEREN LEISTUNGEN NICHT HERVOR.

SEIN STANDPUNKT LAUTET, EIN SCHRIFTSTELLER MUSS SICH IN SEINER TÄTIGKEIT BESTÄTIGEN. IN LITERARISCHER HINSICHT WERDEN SEINE LEISTUNGEN MIT GUT BIS SEHR GUT EINGESCHÄTZT UND MAN SAGT IHM EINE GUTE BIS SEHR GUTE PERSPEKTIVE VORAUS. OBWOHL SEINE LITERATUR DEN FORDERUNGEN DES SOZ. REALISMUS ENTSPRICHT, IST E. BESONDERS POL.-IDEOL. SCHNELL ZU BEEINFLUSSEN UND ES IST DAVON ABHÄNGIG, MIT WEM ER GERADE IN VERBINDUNG STEHT. ORGANISATIONEN: FDGB, DSF, DSV, DTSB, KB. VORSTRAFEN: KEINE.

Ach, welch herrliche Zeit, als ich noch nicht vorbestraft war! Leutnant Tüftlers sichernde Einrichtung zeigte die Qualitäten eines Hundevereins und ich die eines ihrer jungen Schäferhunde. Die theoretische Prüfung schien bestanden. Aus der Farbe meines Felles ließ sich Güte ableiten. Ich ging noch nicht ganz sicher bei Fuß. Ob ich einen weggeworfenen Knochen verlässlich apportieren konnte, stand offen. Bellen ging gut, es durfte nur kein Kläffen werden. Blieb also die praktische Prüfung: Hörten meine noch nicht vollkommen aufgerichteten Ohren die Mäuse in ihrem Bau rascheln und biss ich auch wachsam genug in den hingehaltenen Schutzhandschuh? Vorerst aber galt es, ein Halsband anzufertigen, in das ich dann meinen Kopf stecken und an der Leine geführt werden konnte.

KLAPPE AUF!

In den Apriltagen 1970 ereigneten sich vor unserem Haus Dreharbeiten. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Die Herren der sichernden Einrichtung werden wohl nur, und das ihrer Art gemäß, einen Fotoapparat benutzt haben. Aber sie inszenierten, und deshalb kann man getrost von Dreharbeiten sprechen. Also Klappe auf: Den Fußsteig entlang kam langsam ein etwa sechzigjähriger weißhaariger Mann. Er trug eine Sonnenbrille mit sehr dunklen Gläsern. Eine Hornbrille war es nicht. Als die Hausfront mit unseren Parterrefenstern kulissenhaft hinter ihm war, drückte der Kameramann auf der anderen Straßenseite ab und schoss mehrere Aufnahmen. Klappe zu. Dann lief der Mann weiter, betrat das Treppenhaus, drückte auf unseren Klingelknopf und wir erschienen, um nach seinem Begehr zu fragen. Er suchte einen alten Kriegskameraden namens Eckert. Das erweckte beiderseitige Heiterkeit, denn jeder konnte sehen, dass der Waffengang an mir vorbeigegangen war. Mir fehlte jegliches Verständnis für Waffen. Hätte ich auf dem Jahrmarkt mit einem Luftgewehr auf Porzellanröllchen geschossen, wären nicht diese, sondern der Budenbesitzer in Gefahr gewesen. Nein, der Krieg hatte mich nur gestreift mit seinen Auswirkungen, die Hunger hießen.