7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

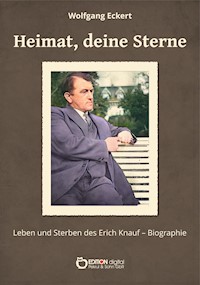

Wer kennt noch Erich Knauf? Es mögen nicht mehr viele Leute sein. Diese Unkenntnis über einen in den 1920 und 1930er Jahren bekannten Journalisten und Autor, Lied- und Werbetexter hat auch mit dessen tragischem Ende zu tun. Wurde er doch nach einer Denunziation wegen defätistischer Äußerungen verhaftet, zum Tode verurteilt und am 2. Mai 1944 hingerichtet. Knauf war am 21. Februar 1895 im sächsischen Meerane geboren worden. Es ist gut, dass der gleichfalls dort geborene Schriftsteller Wolfang Eckert eine lesenswerte Biografie seines von den Nazis ermordeten Kollegen geschrieben hat: Als ich vor fünfundzwanzig Jahren im Kreuzworträtsel eines hiesigen Lokalblattes unter 4 waagerecht MEERANER SCHRIFTSTELLER las, setzte ich geschmeichelt meinen Namen ein. Aber er passte nicht. So sehr ich mich auch bemühte, berühmt zu werden, es war ein Buchstabe zu viel. Tage später stand in der Auflösung: KNAUF. Das Rätsel war gelöst, jedoch der Name blieb mir ein Rätsel. Ich ging auf die Suche und entdeckte schließlich einen Artikel Erich Kästners vom Januar 1946, „Eine unbezahlte Rechnung“. Was ich dort über Erich Knauf erfuhr, ließ mich nicht mehr los. Ich wandte mich an Kästner, und er gab mir die Anschrift von Knaufs Witwe, Erna Knauf, die in Berlin Tempelhof lebt. Was ich noch nicht besaß – Unveröffentlichtes, Fotos, Dokumente, Briefe, die gesamte Ausgabe der Zeitschrift „Die Büchergilde“ von 1928 bis 1932 – bekam ich von Erna Knauf geschenkt. Am 4. November 1987 übertrug sie mir alle Urheberrechte über die veröffentlichten und unveröffentlichten Werke sowie alle Nachlassmaterialien ihres Mannes. Der Titel der Biografie bezieht sich auf ein Lied von Werner Bochmann, für das Knauf den Text geschrieben hatte. Es entstand für den Film „Quax der Bruchpilot“ mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle: Die Chance für diese Melodie kam in einer bestimmten Szene. Der Flugschüler Quax schlägt mit seiner Maschine in der Luft und zum Schrecken der am Boden Zurückgebliebenen ungewollte Kapriolen. Es war eine, Heinz Rühmann auf den Leib geschriebene Rolle: der kleine Mann in komischen Situationen wider Willen, die ihm aber gar nicht komisch vorkommen. Unten, in einem Forsthaus sitzend, beraten die zivilen Flugschüler verzweifelt, wie sie Otto Groschenbügel, genannt Quax, heil aus den Lüften herunterbringen. Einer hat die Idee, sie sollten erst einmal ein Lied singen. Das beruhigt und führt eventuell zu einer Lösung. So entstand das Lied „Heimat, deine Sterne“ mit dem Text von Erich Knauf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Wolfgang Eckert

Heimat, deine Sterne …

Leben und Sterben des Erich Knauf. Eine Biografie

ISBN 978-3-96521-786-7 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 2018 im Vergangenheitsverlag, Berlin.

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Alle Abbildungen stammen aus dem privaten Archiv von Wolfgang Eckert.

Für Erna Knauf

In der Morgenkühle sang die Amsel …

In den Morgenstunden am 28. März 1944 halten nahe des Gebäudes Am Feldberg 3 in Berlin-Kaulsdorf zwei Personenautos. Heraus steigen einige Zivilisten und nähern sich schweigend dem gut gepflegten Einfamilienhaus. Es ist Dienstag. Also ein ganz gewöhnlicher Wochentag, obwohl in dieser immer zerbombter aussehenden Reichshauptstadt nichts mehr als gewöhnlich bezeichnet werden kann. Nur der Frühling kündigt sich ordnungsgemäß mit dem zaghaften Gesang einer Amsel in der Morgenkühle an. Aber dafür entwickeln die Männer vor der Haustür keinen Sinn. Ihre entschlossenen Gesichter verraten, dass sie schnell und möglichst reibungslos eine Arbeit zu verrichten haben.

So wollen wir es sehen, und es kann auch womöglich alles anders gewesen sein. Die Geschichte liegt über fünfzig Jahre zurück. Was von ihr übrig geblieben ist, sind Briefe, Akten, die Äußerungen von bestürzten Zeitgenossen, Trauer, Verzweiflung und Zorn. Die Amsel in der Morgenkühle haben nur wir gehört. Man möge uns verzeihen. Aber die Männer vor dem Haus waren bestimmt davon überzeugt, eine Arbeit zu verrichten. Dass es eine dreckige war, hat später erst die Zeitgeschichte richtiggestellt. Das Haus gehört dem Arzt Dr. Hans Daubenspeck, der im Moment nicht praktiziert, da er Soldat ist. Um Frau und Kind vor den zunehmenden Bombenangriffen zu schützen, hat er sie in Ahrenshoop untergebracht und die Zimmer vermietet an zwei ihm sympathisch gewordene Künstler.

Der eine verdient sich sein Geld als Pressezeichner und Karikaturist. Beliebt sind seine Serie „Vater und Sohn“ in der „Berliner Illustrierten“ und seine Karikaturen in der Wochenschrift „Das Reich“. Er heißt Erich Ohser. Unter seine Arbeiten setzt er das Pseudonym e.o.plauen. Der andere ist der Schriftsteller Erich Knauf, Autor mehrerer Bücher und jetzt in dieser unruhigen Zeit beruhigenderweise Leiter des Pressedienstes der Terra Filmkunst.

Beide kennen sich schon aus ihrer Plauener Zeit und gelten als unzertrennliche Freunde. Und beide haben ihre Frauen, wie Dr. Daubenspeck seine Frau, in Sicherheit gebracht. Knaufs Frau Erna wohnt bei Familienangehörigen in Thüringen. Seine Wohnung in der Charlottenburger Straße 56 gibt es seit dem 22. November 1943 nicht mehr. In einem Brief an die Schwester Grete schreibt Knauf: „Am 22. kurz nach dem Alarm war ich obdachlos. Es ist alles verbrannt, was noch in der Wohnung war. Und das war leider nicht wenig. Wäscheschrank, Toilettentisch, Esszimmer, Bücherzimmer mit neun Zehnteln der Bibliothek. Und die Küche mit all dem, was im Keller war. Ich habe dann jede Nacht eine andere Bleibe gehabt, in Wannsee bei Bochmann, in Schlachtensee bei einem Kollegen, dann war ich bei Erna und holte mir Wäsche, und jetzt wohne ich in Berlin-Kaulsdorf Am Feldberg 3 bei Dr. Daubenspeck, Telefon 509050. Ich habe ein kleines, aber warmes Zimmer, alles ist sehr sauber, man kocht mir Essen – und überhaupt, ich habe das große Los gezogen.

Da ich hier auch eine Schreibmaschine habe, fehlt mir zu meinem Glück nur Erna. Ich habe sogar seither ein neues Lied gemacht, eine große Arbeit für Rogo beendet, und ich denke, hier noch manches zu schreiben. Es ist gut, dass Ihr nicht in Berlin seid. Wir werden hier noch viel Schlimmes erleben … “

Ebenfalls im Haus Am Feldberg 3 wohnt ein ausgebombter Hauptmann der Reserve im Oberkommando der Wehrmacht und Herausgeber der Zeitschrift „Das Neue Deutsche Lichtbild“ namens Bruno Schultz mit seiner Frau. Gestern Abend hat er der Hausangestellten der Daubenspecks, Fräulein Friedel, gesagt, sie brauche morgen nicht den Wecker zu stellen. Sie wollte zu Frau Daubenspeck nach Ahrenshoop fahren. Er, Schultz, wäre morgen auch früh auf und könne sie dann wecken. Nachdem sie das Haus verlassen hatte, ist er es nun, der auf das Klingeln hin öffnet und die Frage, ob hier der Schriftsteller Erich Knauf und der Karikaturist Erich Ohser wohnen, zu so früher Morgenstunde, wie es scheint, etwas verwundert bejaht.

Hinter ihm stehen nun die beiden Freunde, Knauf gut ausgeschlafen, schon gewaschen und rasiert, Ohser aussehend wie nach einer schlecht verbrachten Nacht, sehr blass, in den Augen etwas Abschließendes, die Bestätigung einer Ahnung. Die Zivilisten benötigen es nicht, sich schriftlich auszuweisen. „Geheime Staatspolizei. Kommen Sie mit, Sie sind verhaftet.“ Ohser nickt, mehr zu sich selber. Knauf ist um eine ruhige Haltung bemüht. Er blickt sogar etwas ungläubig. Zu fragen, weshalb diese Verhaftung, das unterlässt er. Er hat bereits Erfahrung in solchen Dingen.

Hauptmann Schultz und dessen Frau, die nun ebenfalls dasteht, versichern, den Frauen der Verhafteten Auskunft zu geben, sollten diese anrufen. Aber die beiden Männer reagieren nicht mehr darauf. Dann werden sie schnell zu den Autos gebracht. Die Türen klappen. Das scharfe Geräusch der losdrehenden Reifen. Stille. In der Morgenkühle singt nur noch zaghaft die Amsel.

Im ersten Auto wird kein Wort gesprochen. Das dürfte in dem dahinter fahrenden mit Ohser nicht anders sein. In dem ersten sorgt sich Knauf zunächst um den Freund, dessen Zustand in den letzten Tagen schlimm war und der nach jener Warnung sogar geäußert hatte, Schluss zu machen, nach jener Warnung, die jetzt ihre Berechtigung hat.

Sie fahren durch eine Straße, aus der heruntergestürzte Mauersteine geräumt werden. Auch in Knaufs Kopf stürzen die festen Gedanken wie Steine in sich zusammen. Vorgestern noch war er für drei Tage bei Erna in Thüringen gewesen und gestern sechs Uhr früh wieder in Berlin angekommen. Drei Tage wollte er abwarten, ob sich etwas ereignet, wollte er zur Besinnung kommen und in Ruhe die Sache überdenken. Politisch hatte er sich seit seiner Zeit als Pressechef ruhig verhalten. Es gab also keinen Grund. Möglicherweise hatten Neider, die ihm sein Unterkommen beim Film missgönnten, Gerüchte inszeniert. Jetzt weiß er, es sind keine Gerüchte gewesen. Er versucht, sich innerlich zu beruhigen und auf kommende Fragen einzustellen. Aber warum holen sie dann auch Ohser? Sollte Dr. Daubenspeck Recht haben? Er sieht Erna beim Abschied im Wald verschwinden, und er ist gar nicht traurig, so gut weiß er sie aufgehoben. Der stille Wald – alles hatte so etwas Beruhigendes. Plötzlich sehnt er sich nach diesen Tannen, möchte ebenfalls unter ihnen verschwinden wie unter einem wärmenden Mantel. Er hätte dort bleiben sollen. Zu spät. Es hat keinen Sinn mehr, darüber zu grübeln, dass Ohser und er und noch ein Freund, Ernst von der Decken, sich ein gemeinsames Quartier suchen wollten, mit einer Hauswirtschafterin, damit sie erst einmal weg von dieser Wohnung in Kaulsdorf waren. Vor einer reichlichen Woche hatte Dr. Daubenspeck ihn und Ohser telefonisch vor Hauptmann Schultz gewarnt. Der habe ihm gesagt, Schreckliches passiere im Haus Am Feldberg 3. Dort gäbe es eine kommunistische Zelle. Das Oberhaupt sei Knauf. Er, Schultz, habe den Befehl, seiner vorgesetzten Dienststelle im Oberkommando der Wehrmacht alles Verdächtige zu melden und die beiden zu beobachten. Mit ihrer Verhaftung durch die Gestapo sei in den nächsten Tagen zu rechnen. Dr. Daubenspeck riet zur Flucht. Er nannte Freunde in Meersburg und Konstanz, die einen Grenzübertritt ermöglichen könnten. Aber Knauf und Ohser hatten zunächst bestürzt, jedoch dann dankend abgelehnt. Es gab keine kommunistische Zelle. Und wo es keine Beweise gab, war keine Gefahr. Dies glaubt Knauf auch jetzt noch immer, als die beiden Autos dort halten, wo zu landen er nicht gehofft hatte.

Das erste Verhör begann knapp, beinahe dienstlich korrekt. Während draußen auf dem Gang ständig Schritte zu hören waren, Türen schlugen, saß hier beinahe behaglich ein Mann hinter seinem Schreibtisch, beamtlich sauber gekleidet, wie er auch auf jedem anderen Amt hätte sitzen können. Knauf musste vor dem Schreibtisch stehenbleiben. Er empfand erneut eine beklemmende Demütigung, die ihm schon einmal in Oranienburg widerfahren war. An der Tür wachten zwei von den Kaulsdorfer Abholern, die immer noch so blickten, als verrichteten sie eine Arbeit. Dieselbe Haltung ging auch von dem Fräulein hinter der Schreibmaschine aus, dessen Finger auf den Tasten wie schussbereit lauerten.

„Name?“, fragte der Beamte fast leise.

„Knauf, Erich.“

Die Schreibmaschine knatterte los, und Knauf wusste, dass nun jedes Wort konserviert wurde.

„Geboren?“

„Am einundzwanzigsten Februar Achtzehnhundertfünfundneunzig.“

„Wo?“

„In Meerane in Sachsen.“

„Kriegsteilnehmer?“

„Im ersten Weltkrieg.“

„Auszeichnungen?“

„Verwundetenabzeichen und Eisernes Kreuz zweiter Klasse.“

„Ach. Da haben Sie ja eine feine Entwicklung. Wir wissen noch ein bisschen mehr. Sie haben am Putsch gegen Kapp teilgenommen, sie waren im Konzentrationslager. Aber daraus haben Sie nichts gelernt, wie Ihre die Wehrkraft zersetzenden Äußerungen beweisen.“

„Ich wüsste nicht –“

„Das überlassen Sie uns! Haben Sie folgendes gesagt?“ Der Beamte legte einige Seiten zurecht. Es war ihm die Vorfreude anzusehen, während er Knauf beim Vorlesen genau beobachtete.

„Die SS sind die größten Strolche. Die brechen in Wohnungen ein unter dem Vorwand, sich – weil sie ausgebombt sind – Wohnungen zu beschaffen. Oder hier: Unser Reichsminister Herr Doktor Goebbels habe mit dem Staatsschauspieler George eine Auseinandersetzung gehabt und diese mit dem Argument beendet: Ich bin Minister, also habe ich Recht. Dies ist eine in Intellektuellenkreisen, denen Sie ja angehören, besonders infame Verleumdung. Als könne unser Minister für Volksaufklärung eine Auseinandersetzung nicht mit geistigen Mitteln führen! Oder was ist das: Unser Führer sei ein Idiot und ein ewiger Gefreiter, der nichts anderes kann, als tüchtige Generale in die Wüste zu schicken – !? Und sind Sie wirklich der Meinung, es ist alles verloren und wir sollten die Waffen niederlegen? Und hier. Also das ist ja unerhört! Ein deutscher Sieg ist unser größtes Unglück, denn der Führer hat gesagt, dass er dann erst richtig Nationalsozialist sein wird.“

Knauf steht aufrecht da. Er weiß, was diese Anschuldigungen bedeuten. Er hat jetzt den Wunsch, sich setzen zu dürfen. Er versucht sich abzulenken, damit in seinem Gesicht keine Regung zu erkennen ist. Um diese Zeit müsste er längst in Potsdam sein, weil er dort schon seit einer halben Stunde mit Alf Teichs einen Termin hat. Gleich wird sich alles klären. Er wird hinausgehen und nach der Möglichkeit zum Telefonieren fragen können. Dann meldet sich Teichs Stimme, und er kann ihm sagen, dass sich hier ein Missverständnis geklärt hat und er eine Stunde später eintreffen wird.

„Nun?“, fragt der Beamte wiederum leise, „ich höre.“

„Wie sollte ich – “

„Sie haben hier nur mit einem Nein oder einem Ja zu antworten! Stammen diese Äußerungen von Ihnen?“

„Ich kann mich nicht daran erinnern“, sagt Knauf. Und er weiß es wirklich nicht. Er weiß nur, dass er so etwas denkt.

„Aber Ihr Mitbewohner Hauptmann Schultz hat sich sehr genau daran erinnert. Und seine Frau ebenfalls. Das sind schon zwei Zeugen und obendrein zwei aufrechte zuverlässige Volksgenossen. Herr Knauf, Sie werden sich schon noch erinnern, verlassen Sie sich auf uns. Abführen.“

Knauf wird ins Kellergeschoss hinabgebracht. Die Zelle ist wie alle Gefängniszellen, kalt, tot, jedes Stäubchen erzeugt ein Gefühl ohnmächtiger Einsamkeit. Er setzt sich auf die Pritsche, stützt den Kopf in beide Hände und versucht so, Ruhe in diesen hineinzubringen.

Wie oft haben er und Ohser mit den Schultzes Wein getrunken, gewitzelt, ja, auch gespöttelt. Manche sarkastische Bemerkung stammte sogar von Schultz. Wein hatte Schultz genug, er bekam ihn kistenweise. Und zugegeben, sie tranken ihn gern und viel. Dass sie dabei ihre Gedanken über die gegenwärtige Situation austauschten, ganz freimütig unter Künstlern, das war doch wohl normal. Manchmal saßen sie in den Zimmern von Schultz, oft auch im Luftschutzkeller des Hauses mit den Bewohnern der umliegenden Häuser. Das Haus Am Feldberg 3 war das einzige in der Umgegend mit einem solchen Keller. Während das Gebrumm der anglo-amerikanischen Bomberverbände über dem Dach bedrohlich nahe zu hören war und Einschläge den möglichen plötzlichen Tod signalisierten, konnte es schon passiert sein, dass ein spöttisch-bitteres Bonmot die Stimmung überbrücken half. Was wird Erich dazu beim Verhör sagen, dachte Knauf, Erich Ohser, der um vieles jüngere Freund? Witze konnten doch nicht die Wehrkraft zersetzen! Und wenn ja, wie schlimm stand es dann um sie, um dieses Land – ? Wann würde er Ohser wiedersehen, draußen, wenn sich alles geklärt hatte? Gestern noch war er mit ihm am Bahnhof Zoo im Kino gewesen, und er hatte sofort danach an Erna in Thüringen geschrieben: „Aus der Tatsache, dass wir 1/2 4 nachm. ins Kino gehen, kannst Du ermessen, dass es ihm nicht schlecht gehen kann.“

Da war Ohser aus seiner Krise, Schluss zu machen, schon heraus. Knauf dachte an Erna. Immer wieder an Erna. Irgendwann wird sie anrufen und erfahren, was geschehen ist. Dann wird sie kommen. Und die Freunde werden kommen. Und alles wird gut.

Im Büro des Staatssekretärs Dr. Prause wurde zur selben Zeit der Text für ein Blitztelegramm an Minister Goebbels aufgestellt:

„Dem Herrn Minister

In der Angelegenheit Terra und „Reich“ teilte Gruppenführer Müller heute Vormittag mit, dass die beiden Angeschuldigten in den Morgenstunden verhaftet worden sind. Die erste Vernehmung ist im Augenblick noch im Gange. Eine weitere Information darüber wird am Nachmittag übermittelt.

Gruppenführer Müller erklärte zu der Angelegenheit, dass sie mit aller Beschleunigung betrieben würde, so dass der Volksgerichtshof bereits gegen Ende der Woche in Tätigkeit treten könnte. Heil Hitler!“

Wen der Teufel treibt, der hat Eile, heißt ein altes deutsches Sprichwort.

Des Meeraner Schneidermeisters Sohn

Das Haus, in dem Erich Knauf am 21. Februar 1895 geboren wurde, steht im sächsischen Meerane. Die Straße hieß Philippstraße, dann Otto-Nuschke-Straße, und nun heißt sie wieder Philippstraße. Das Haus trägt die Nummer 3. In Kaulsdorf trug das Haus Am Feldberg, in dem Knauf zuletzt wohnte, auch die Nummer 3. Als kehre alles zu einem Punkt zurück.

Biegt man von der Meeraner Amtsstraße in die Philippstraße ein, so ist es gleich linkerhand das zweite Gebäude mit einer schmucklosen Fassade. Erdgeschoss, erste Etage, Giebelfenster unter dem Dach. Einzige Seltenheit: Die Fensterscheiben, durch Stege verkleinert, sind leicht nach außen gewölbt, etwa wie Kameralinsen. Aber im Zuge der Modernisierung wird auch diese Seltenheit bald verschwinden. Jetzt jedoch ist das gesamte Wohngebiet, im Volksmund Crimmitschauer Viertel genannt, „dank“ der baulichen Stagnation und der mangelhaften Werterhaltung zur DDR-Zeit, fast noch so, wie es der kleine Erich Knauf zur Jahrhundertwende sah und erlebte. Über die ausgetretenen Sandsteinstufen vor der einfachen Haustür ist er gegangen, hat er mit Sicherheit gesessen, so sicher, wie hinter einem der Giebelfenster sein Bett gestanden hat. Denn alle Kinder in diesem Viertel schliefen in solchen Dachkammern. Alle Straßen des Crimmitschauer Viertels sind im Karree angelegt, die Häuser dementsprechend in Zeilen. An den Ecken gab es winzige Läden – Bäcker, Fleischer, Kolonialwarenhändler, manchmal eine Kleine-Leute-Kneipe. Jenseits der Häuser winzige Hinterhöfe mit kärglichen Randbeeten. Da hockten sie wohl abends nach der Arbeit, wenn es ihnen drinnen zu eng wurde, denn dort saßen sie fast übereinander. Das gesamte Viertel roch nach Bodenspekulanten und Maklern des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts. Überwiegend lebten hier Fabrikarbeiter – Weber, Appreteure, Färber, Spinner. Auch Hausweber, Kutscher, Maurer und andere Handwerker. Die Maurer arbeiteten im Winter als Fabrikweber. Unterhalb von Knaufs Geburtshaus verlief die Bahnlinie Gößnitz-Glauchau wie auch heute noch. Oberhalb am Ende der Straße hörte damals schon die Stadt auf. Vorrangig waren es Textilfabrikanten, die in Meerane das Niveau bestimmten.

In Knaufs später Erinnerung ist seine Geburtsstadt „… nur noch ein Bild, eine Fotomontage: Fabriken, Arbeiterhäuser, ein paar Unternehmervillen, eine Kirche, ein Bismarckdenkmal, ein Gondelteich im spärlichen Gehölz und – Armut.“

Fabriken gibt es nicht mehr. Ihre baulichen Ruinen standen mit leeren ausgehöhlten Fenstern wie Totenköpfe in der Stadt, demzufolge sind die Arbeiterhäuser keine Arbeiterhäuser mehr. In den Unternehmervillen befinden sich Kinderheim, Suchtkrankenstation oder andere Einrichtungen. Die Kirche kündet von ihrer gegenwärtigen Restaurierung. Bismarck wurde im Zweiten Weltkrieg, welch ironische Fügung, als Eisen spendendes Denkmal zu Blut verursachendem Kriegsmaterial zerschmolzen. Sein denkmalerischer Nachfolger Thälmann steht in einer verlassenen Ziegelei verlassen herum. Nun heißt der Platz wieder wie er zu Meeraner Urzeiten einmal hieß: Teichplatz. Die Armut ist eine ganz andere geworden …

Aber Knaufs kurze Erinnerung umreißt sehr prägnant sein Kindheitsmilieu. Der Vater, Heinrich Knauf, war Schneider. In einem Adressbuch wird er noch als Agent geführt. Nach unseren heutigen, durchs Fernsehen verdorbenen Vorstellungen, könnte das wer weiß was Gefährliches sein. Was Heinrich Knauf mit seiner Agentur vermittelte, ist unbekannt. Fest steht, er war von Beruf Schneider und vom Verstand her Sozialdemokrat. Er arbeitete nach Maß und nahm auch genau Maß, was sein Denken betraf. Diese Anschauung wird er während der Anproben in der Philippstraße 3 seinen Kunden im Gespräch vermittelt haben. Er war redegewandt, überdurchschnittlich intelligent, ein Autodidakt. Aber er benutzte seine Kenntnisse nicht, um sich über seine Nachbarn zu erheben. Er lebte und litt mit ihnen. Er war gütig und aus dem Wissen über ihre soziale Lage heraus zu seinem eigenen Schaden nachsichtig. Oft musste der kleine Erich Knauf als ältestes Kind von noch drei Geschwistern am Lohntag vor den Fabriktoren die säumigen Kunden abfangen und hartnäckig die Schneiderrechnung wenigstens in Raten für den Vater und damit für die Familie sichern. Manchmal wurde er nur mit Naturalien befriedigt. Sogar die eigenen Genossen der SPD nutzten die Gutmütigkeit ihres Parteifreundes Heinrich Knauf weidlich aus. Er war als Gehilfe nach seiner militärischen Dienstzeit aus dem thüringischen Westhausen nach Meerane gekommen und hatte sich selbstständig gemacht. „Schuld“ daran war vermutlich die Tochter des Meeraner Hauswebers Lippold, Thekla. Er heiratete sie 1894 und zog mit ihr in die äußerst enge Wohnung in der Philippstraße. Mit ihr, die ihm auch in seinen politischen Ambitionen treu zur Seite stand und fürsorglich um die Familie bemüht war, lebte er glücklich zusammen.

Erich Knauf wuchs also in ärmlichen, aber harmonischen Verhältnissen auf. Der Bildungshunger des Vaters übertrug sich auf ihn, der Fleiß und die organisatorische Vitalität der Mutter ebenso. Knauf war als Kind aus den untersten Schichten so begabt, dass er deshalb eine Freistelle in der hiesigen Realschule unter lauter Kindern von Fabrikanten und Kaufleuten erhielt. Dort gibt es jetzt in der nun Goethe-Schule heißenden Einrichtung eine Tafel, die an den einstigen Schüler Knauf erinnert, und das Kunsthaus hat eine Gedenkausstellung für ihn. Manchmal ließen es ihn seine Klassenkameraden schon spüren, dass er nicht einer von ihnen war. Klasse erfuhr er in einem ganz konkreten Sinn. Früh bekam er die sozialen Ideale und Erfahrungen seines Vaters mit, dass die kleinen Leute untereinander zusammenhalten müssten und trotz ihrer arbeitsmäßigen Erschöpfung etwas für ihre Bildung tun sollten. Denn nur wer Zusammenhänge erkennt, versucht seine missliche Situation zu verändern.

Bei festlichen Anlässen oder wenn es sonst einmal finanziell zu erschwingen war, schenkten ihm seine Eltern gute Bücher. So gehörte bald Cervantes „Don Quichote“ zu seinen Lieblingsbüchern. Bis in die Nacht hinein las er sich durch die Seiten. Wenn ihn die Mutter dabei in seiner Dachkammer überraschte und mehr aus Angst um seine Gesundheit zornig wurde, täuschte er das gehorsame Kind vor, löschte die Lampe, um sie gleich wieder einzuschalten, sobald er die Mutter im Bett wusste.

Beim Kampf des Don mit den Windmühlenflügeln erheiterte ihn wohl mehr das Bild eines sich selber mit der Lanze auf den Flügel gespießt habenden und in der Luft rotierenden Helden. Die Tragik dieses hoffnungslosen Anrennens und den traurigen Ernst des Werkes begriff er vielleicht noch nicht, ahnte ihn zuweilen nur. Wenn ein Expresszug vorbeisauste und sein Signal in die nächtliche Ferne heulte, da zog der kleine Erich wie Don Quichote in die Welt hinaus, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Wirklich kam er aber damit vorerst nur bis zur Gaststätte „Feldschlösschen“ an der Hohen Straße. Ein anderer Meeraner, der später in Dresden als Kunstmaler gelebt habende Otto Griebel, welcher mit Erich Knauf in die Bürgerschule, dem heutigen Pestalozzi-Gymnasium, gegangen war, beschreibt in seinem Buch „Ich war ein Mann der Straße“ folgende Episode:

„Während des Crimmitschauer Weberstreikes 1903/04 forderte mich mein gleichaltriger Meeraner Schulkamerad, des Schneidermeisters Sohn Erich Knauf, einmal auf, ihm zu helfen, gesammelte Lebensmittel dort hinüberzubringen. An einem Winterabend hatten wir unseren schweren, vollen Deckelkorb schon bis an das Feldschlösschen geschleppt, als plötzlich ein Gendarm vor uns von seinem Rade herabstieg und uns anhielt. Er wollte wissen, wer wir seien, wohin wir wollten und was in dem Korbe wäre. Wir beiden kleinen Kerle logen tapfer drauflos, ohne jedoch verhindern zu können, dass der Grobian den Inhalt der Lebensmitteltüten in den Schnee streute und mit den Füßen zertrampelte. Erst danach ließ der Gendarm uns wieder laufen ….“

Otto Griebel, der am 31. März 1895 in einem Haus am Meeraner Markt zur Welt kam, war mit Otto Dix und Joachim Ringelnatz befreundet gewesen. Einige seiner Bilder wurden von den Nazis der entarteten Kunst zugerechnet.

Knaufs Gerechtigkeitsbedürfnis wurde am Feldschlösschen gewaltsam beendet. Wenn einer mit acht Jahren zusehen muss, wie das vom Mund der Meeraner Arbeiter mühsam Abgesparte im Schnee zu Dreck getrampelt wird, formt das frühzeitig sein soziales Verhalten.

1908 erhielt der Schneidermeister Heinrich Knauf von seinen SPD-Genossen den Auftrag, als Parteisekretär ins elsäßische Straßburg zu gehen. Die Gründe, weshalb gerade dorthin, sind unerforschlich. Wollten sie ihn loswerden? Er nimmt den Auftrag an, da auch seine Familie mitgehen kann. Erich Knauf hat der Weggang von der Realschule leidgetan. Aber er entschloss sich trotzdem, nicht bei den Großeltern zu bleiben, sondern den Eltern und Geschwistern zu folgen. Seine früh geweckte Sehnsucht in die Ferne hatte gesiegt. So endet seine Meeraner Kindheit.

Straßburg – Knaufs Eltern sind dort nicht glücklich geworden. Die eifrigen Bemühungen Deutschlands, den Einfluss in Elsass-Lothringen zu vergrößern, stießen auf französischen Widerstand und schufen schwierige politische Verhältnisse. In der Zeit, da Heinrich Knauf als sozialdemokratischer Parteisekretär wirken sollte, war Straßburg seit 1871 Hauptstadt des Reichslandes Elsass-Lothringen. Mit dem Ende des I. Weltkrieges 1918 wurde zwar ein Sozialist Bürgermeister der Stadt, jedoch mit einer französischen Gesinnung. Die deutsche Zeit war vorbei. Heinrich Knauf mit seiner sozialdemokratischen deutschen Haltung wird entweder die Entwicklung nicht verstanden haben oder die Elsäßer lehnten strikt einen „Wagges“ ab, der ihnen seine Lebensphilosophie beibringen wollte. Hinzu kam eine kurze Freiheitsstrafe wegen Majestätsbeleidigung in einer seiner Reden oder in einer Veröffentlichung. Er stand auf verlorenem Posten. Nach einem Jahr verließen die Knaufs Straßburg und kehrten nicht nach Meerane zurück, sondern in das thüringische Gera. Es hat also Knauf wieder in seine ursprüngliche Heimat gezogen.

Aber bei Erich Knauf, dem ältesten Sohn, weckte Straßburg vollends seine Liebe zur Kunst. Er, dessen Leistungen in Rechnen, Mathematik und Physik wahrlich nicht die glorreichsten waren, dafür umso mehr in Deutsch und Geschichte, dessen Meeraner Deutschlehrer schon frühzeitig seine künstlerische Neigung erkannt hatte, kümmerte sich nicht um die Nöte des Vaters. Das alte Straßburg berauschte ihn. Gleich am ersten Tag verschwand er aus der neuen Wohnung und kehrte erst spät abends wieder heim, wo die Eltern vor Sorge um ihn fast grau geworden waren. Denen hatte das viel zu ernste Kind im Vergleich zu den Geschwistern schon immer Grund zum Nachdenken gegeben. Wenn seine Geschwister mit den Holzklötzern des Spielbaukastens für eine Kathedrale ganz einfach Eisenbahn spielten, so nahm er die Vorlage und baute gewissenhaft die Kathedrale nach. In keiner Weise ließ er sich davon abbringen und wurde jähzornig, wenn die Geschwister einzelne Steine nicht wieder in den Baukasten zurückgelegt hatten. Das war für ihn gedankenloser Umgang mit Wertvollem, auch Verschwendung. Als erstes Kind hatte er die Armut der Eltern am ehesten begriffen, wusste, was es bedeutete, wenn die Meeraner Händler nichts mehr für die Knaufs anschrieben.

Damit war auf einmal alles zu Ende. Die Baukastenwelt Erich Knaufs wandelte sich in wundersame Wirklichkeit. Er streifte durch die Stadt, bestaunte alemannische Fachwerkbauten, alte Brücken über die Ill, den Orangeriepark, hörte viele deutsche Stimmen und las zugleich französische Bezeichnungen. Alleen begeisterten, prunkvolle Geschäftsstraßen verwirrten ihn. Denkmale wie das des hier geborenen Napoleon-Generals Jean Babtiste Kleber ließen ihn die Zeit vergessen inmitten von Häusern der deutschen Renaissance und mondäner Hotels im Pariser Stil. Und dann stand er wie gebannt: Hoch vor ihm auf ragte plötzlich das Münster, und er konnte sich beim Anblick der übermächtigen baulichen Details nicht konzentrieren. So etwas wie die Rose an der Westseite des Münsters hatte er noch nie in seinem Leben gesehen. Er fand keine Sprache. Er stand und schwieg. Es musste ihm wie Goethe ergangen sein, der aber seine erste Begegnung in Worte fassen konnte: „Als ich das erste Mal nach dem Münster gieng, hatte ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrt ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen … Wie oft bin ich zurückgekehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen in jedem Lichte des Tags, zu schauen seine Würde und Herrlichkeit.“ Erich Knauf versuchte mit den Augen nachzubauen. Wie in anderen kindlichen Seelen beim Anblick einer vorbeifahrenden Lokomotive der Wunsch entsteht, Lokomotivführer zu werden, so formte sich ihn ihm der Wunsch, Architekt zu werden oder zumindest die Sehnsucht, solche Bauwerke für andere, die sie nicht erlebten, mit geschriebenen Worten verbildlichen zu können.

Als er wieder zu Hause ankam, erschreckte er seine Eltern mit dem leidenschaftlichen, unwiderruflichen Entschluss, er werde bald Schriftsteller sein. Heinrich Knauf kannte die Begeisterung seines Sohnes für die Literatur, aber er lächelte amüsiert darüber. Die häusliche, alltagsbezogene Mutter sprach von Spinnereien und die Geschwister brachen in das höhnisch-grausame Gelächter von Kindern aus.

Das hat den kleinen Erich Knauf nicht gerade ermutigt, zumal ihm in der Straßburger Thomasschule wie einst in der Meeraner Realschule keineswegs eine Welle der Sympathie entgegenschlug. Hier wurde neben einem gepflegten Deutsch ein elegantes Französisch gesprochen. Und nun dieser preußische „Wagges“ mit seiner sächsischen Aussprache! Er war ständig Prügeleien ausgesetzt, die er natürlich zu Hause verschwieg. Unter seinem Hemd versteckt trug er einen starken Kupferdraht, mit dem er sich einigermaßen Ruhe verschaffte. Die hatte er aber wirklich nur, wenn er mit seinem Bruder Eugen in die nahen Vogesen wanderte. Denn dies war seine zweite neue Leidenschaft: Wandern und Freude an der Natur. Das ständige Sich-wehren-müssen hatte ihn übernervös gemacht. Für jede Äußerung erntete er Hohn. Er begann zu stottern, zu schielen, wagte es überhaupt nicht mehr, den Lehrern zu antworten, auch, wenn er alles wusste. Sie verstanden sein Stammeln nicht, ließen es oft ganz sein, ihn zu fragen.

Eines Tages kündigte ein Lehrer an, dass sie ins Theater gehen werden, und zwar sei der „Götz von Berlichingen“ auf dem Programm. Die Klasse jubelte. Der Lehrer aber beschwichtigte. Es müsse einer den Inhalt des Stückes wiedergeben können und so in der Lage sein, die Klasse für den Gang vorzubereiten. Ohne Kenntnis kein Theater. Schweigen. Niemand brachte das zustande. Erich Knauf schwitzte, er fieberte. Den „Götz“ hatte er wie den „Don Quichote“ so oft gelesen, dass ihm fast jeder Satz in den Ohren klang. Er überwandt sich und hob zögernd die Hand.

„Was denn, du, Knauf – ?!“, rief der Lehrer.

„Ich ka-kann“, stotterte Knauf fast atemlos.

Die gesamte Klasse brüllte, dass sich beinahe die Bänke bogen. Der Lehrer schwankte, ob er der Klasse eine Belustigung bieten oder Knauf eine Blamage ersparen sollte. Schließlich entschied er: „Dann komme vor, Knauf, und fange an!“

Erich Knauf taumelte mehr als er ging zum Pult. Er nahm all seinen Mut zusammen, raffte sich auf, begann zuerst wie erwartet stockend, wurde lockerer und rezitierte sich schließlich in eine Begeisterung hinein, die auch seine anfangs verblüfften Klassenkameraden mitriss:

„Allmächtiger Gott! Wie wohl ists einem unter deinem Himmel. Wie frei! Die Bäume treiben Knospen und alle Welt hofft … Schließt eure Herzen sorgfältiger als eure Tore. Es kommen die Zeiten des Betrugs, es ist ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit List, und der Edle wird in ihre Netze fallen … “

Die Klasse tobte, der Theaterbesuch war gerettet und der Lehrer von diesem Tag an für Erich Knauf ein wirklicher Freund.

Als Knauf mit den Eltern nach Gera zog, trug er in seinem Herzen das Erlebnis Straßburg mit, den Sieg über sein eigenes gehemmtes Ich, an den er sich später besonders dann immer erinnerte, wenn es galt, Mut zur Wahrheit zu haben.

In Gera übernahm Heinrich Knauf wieder Funktionen seiner Partei und wurde Schriftleiter der sozialdemokratischen Zeitung „Ostthüringer Tribüne“. Er hatte wenig Zeit für die Familie, lebte ganz für seine Aufgabe. Dem Wunsch des Sohnes, Schriftsteller oder Journalist zu werden, gab er weiterhin nicht nach. Wie sollte er auch einen noch nicht einmal Vierzehnjährigen in solch unsichere Existenz schicken? Er hatte auch sonst keine begründete Veranlassung dazu, denn nichts war bisher von Erich Knauf veröffentlicht, weder in der Presse, noch in einem Verlag. Der Rat, er solle doch erst einmal einen Beruf erlernen und somit ins Leben hineinriechen, war deshalb wohl das Richtige. Erich Knauf begann eine Lehre als Schriftsetzer. Wenn ich schon selber keine Schrift stellen darf, wird er gedacht haben, dann wenigstens eine setzen. Die Nähe des Buchdruckes zur Literatur hat ihn dabei vielleicht getröstet. Aber es sollten keine glücklichen Lehrjahre werden. Knauf geriet in ein raues Klima übler Gildenscherze und böser Schikanen. Die Hierarchie der Meister löste bei den Gesellen Rache nach unten zu den Lehrlingen aus, und Erich Knauf, der eben erst in Straßburg sein Selbstvertrauen gefunden hatte, verlor es wieder. Er fand keine Freunde unter den Berufskollegen, weil er nicht bereit war, diese ungerechten Privilegien mitzumachen. Die ständigen Bösartigkeiten erzeugten Zorn in ihm. Er kapselte sich ab, suchte seine Welt in den Büchern, begann zu zeichnen und dies mit beachtlichem Können. Er schenkte seine Bilder den Verwandten, und so sind die meisten Federzeichnungen heute leider verschollen. In der Ausgabe der Plauener „Volks=Zeitung für das Vogtland“ vom 15. Oktober 1924 ist von ihm eine Porträtzeichnung Karl Kautzky’s enthalten, die sein Talent beweist. Und in dem von ihm 1929 in der Büchergilde Gutenberg herausgegebenen Erinnerungsbuch „Welt werde froh“ zum 10. Jahrestag der Ermordung Kurt Eisners befindet sich eine ebenso gelungene Federzeichnung des Schriftstellers und Revolutionärs.

Entlassungszeugnis Gera 1911