Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

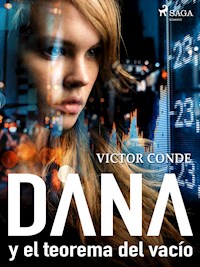

Una arriesgada novela conceptual de uno de los maestros del género fantástico en España, Víctor Conde. A Dana Lorenzo, experta de uan corporación financiera, se le concede la oportunidad de comprobar que el sistema financiero mundial está a punto de perder su sentido. Con aires de thriller y profundidad oceánica, Victor Conde nos hace reflexionar con una novela que pone los pelos de punta por su verosimilitud.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Víctor Conde

Dana y el teorema del vacío

Saga

Dana y el teorema del vacío

Copyright © 2021 Víctor Conde and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726831801

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

SINOPSIS

¿Qué pasaría si descubriésemos de repente que al dinero, como concepto, le quedan solo cuatro años de vida?

Dana Lorenzo trabaja como experta en teoría para una gran corporación financiera. Es una de las mujeres más inteligentes y capaces del mundo. Su pasatiempo es algo que ella llama el Teorema del Vacío, que tiene que ver con los conceptos de «dinero» y «riqueza» de los países. Un día, alguien le roba el teorema y lo usa para demostrarle que al dinero y a la riqueza, tal y como los entendemos hoy en día, les quedan solo unos pocos años de existencia…

Para Thais, mi pequeña investigadora.

La genialidad altera los parámetros de su hábitat.

Thomas Malthus

PRIMERA PARTE

DANA TIENE UNA TEORÍA SOBRE EL VACÍO

1. CRISTAL Y ARENA

Dana Lorenzo miró al ancho pero casi despejado auditorio. La mayoría de los asientos, dispuestos en gradas con una suave inclinación, estaban vacíos. Se suponía que aquello no debería ser así: le habían asegurado que al menos dos ciclos enteros de estudiantes de economía chinos asistirían a su conferencia. Pero allí solo había una treintena de cabezas, eso sí, todas con los ojos clavados en ella con la máxima expectación. Sus ágiles dedos de veinteañeros estaban preparados para volcar a las tabletas lo que dijera ella con una velocidad asombrosa.

Bueno, quizás aquí se halle el próximo Adam Smith de Asia, pensó. Treinta no son quinientos, pero no les voy a defraudar. Apostaré por la individualidad, no por la masa.

Sabía que en toda China había casi noventa millones de personas tituladas con estudios superiores, una vez y media la población de Italia. Y aun así, eso solo representaba un 6’5 % del total de los habitantes del país. Entonces, ¿qué hacían tantas sillas vacías?

La jefa de teoría de Inverscape se aclaró la garganta y comenzó, la boca pegada al micrófono:

—Tengo la (equívoca) certeza de que hubo una época, y puede que incluso un lugar asociado a ella, en la que todo el mundo parecía poseer una intuición particular para saber cuál era su inclinación política, y a qué bandera seguir para apoyar sus ideales. Es una ilusión creada por un marco histórico que no vivimos, sino que nos contaron. Ya sabemos lo que pasa cuando te cuentan las cosas: que lo que te llega es un resumen, un esquema simplificado de lo que pasó. Y los esquemas suelen ser ciertos a nivel general, pero nunca a nivel particular. Te pueden decir que durante los años cincuenta mi país, España, fue reaccionaria, pero esa no es la verdad; solo es el resultante de la interacción de millones de pequeñas fuerzas que al final lograron tirar de la cuerda en una dirección determinada. Te pueden decir que España fue socialista en los ochenta, cosa que tampoco es verdad: ahí se quedan en el tintero las miles de batallas individuales que no prosperaron, que tiraban en sentidos opuestos, y que nadie, al no haber sido glosadas en un índice, se molestó en añadir a la ecuación de la década. ¿Mentiras globales o resúmenes parciales?

A medida que hablaba, una traductora profesional contratada por la Universidad de Pekín traducía sus palabras al putonghua, acompañándolas de una fuerte gesticulación, por si había algún sordomudo en la sala. Con una demora de unos cuantos segundos, los dedos de los alumnos comenzaron a saltar como cigarras.

Dana se había asegurado de pasarle por escrito a la traductora su discurso. Quería que lo leyera con detenimiento para que, en caso de encontrarse con algún tecnicismo de difícil traducción, tuviera tiempo de elegir la opción correcta. No deseaba que por culpa de la ambigüedad de una palabra se desvirtuase el sentido del discurso.

—A veces, me pregunto qué resumen estamos redactando de nuestra época, y quiénes son sus protagonistas. ¿Los más inteligentes o los más polémicos? ¿Los más sinceros o los que han sabido hacer del juego social y del dorarle la píldora a los demás un arte? ¿Aquellos a los que realmente les importa muy poco decir lo que piensan en voz alta, o los que disfrazan de rebeldía cool y de pensamiento antisistema sus ganas de caer bien y ser los reyes de la fiesta? La respuesta quizá sea un pelín sobrecogedora: a lo mejor, la relación entre nuestra sociedad y la falsedad y el baile de máscaras es la misma que entre la arena y el cristal. Son cosas distintas cuando las tocas, pero están compuestas por la misma sustancia.

»Puede que el motor que impulsa los cambios sociales sea el mismo que nos lleva a luchar por ideales vacuos, y a dejarnos matar por causas perdidas. Nos interesa más sentirnos bien porque estamos combatiendo por una causa, que comprobar si esa causa tiene futuro o no. O si hay alguna lógica bajo ella, aparte de las ganas que unos pocos siempre han tenido de construir muros muy altos para tener solo ellos la llave.

Cuando pronunció la palabra «causa», unos sonidos amortiguados pero potentes llegaron desde fuera del auditorio. Todos sabían lo que significaban, y aunque había paredes gruesas separándolos de la calle y personal de seguridad en las entradas, no pudieron reprimir un escalofrío. Los estudiantes miraron a los lados, y algunos se contrajeron sobre sí mismos como pequeños caracoles.

Dana también tenía esos sentimientos, con la diferencia de que ella, como extranjera, estaba a punto de coger un jet privado que la llevaría muy lejos. A medio mundo de distancia. Aquellos chavales tendrían que vivir con lo que pasase en su ciudad durante las siguientes semanas.

Para mitigar un poco la tensión, el siguiente párrafo lo dijo en un tono más distendido:

—Nuestro mundo no consta de mares, montañas y valles. Consta de escenas sociales. Y esas escenas tienen sus maestros de títeres y sus marionetas, sus reyes y sus vasallos. España es un país que te otorga, como don gentilicio solo por haber nacido en él, la potestad de ser un erudito en dos temas: fútbol y política. Cuando un español habla sobre estos temas, sabe de lo que está hablando, intrínsecamente. —Eso arrancó unas cuantas risas. Ese cliché encajaba con la idea que en China se tenía del país natal de la ponente—. Esto lo hace patente cada filósofo de barillo cuando entona su estribillo: que aquí todos tienen la razón, a pesar de que en un mismo instante se defiendan cien razones distintas. Con esa digna batuta en la mano que es la copa de coñac, se esgrimen un montón de argumentos que están colmados de tres cosas: los no debo, los no puedo y los no sé. Pocos se detienen a pensar, en medio del impulso de sus razonamientos, que los no debo te coartan la ilusión por emprender proyectos, los no puedo te llenan de obstáculos difíciles de salvar, mientras que los no sé están ahí para interponerse entre tus ganas de ser sabio y los límites que te ha impuesto la naturaleza. Otro baile de máscaras, solo que la careta que llevamos es nuestro propio rostro, y el hilo que nos la sujeta al cráneo está hecho de dudas.

»El poeta polaco Zbigniew Herbert dijo que cuando todos los valores de nuestra sociedad se colapsen, las ratas muertas serán el nuevo valor de cambio. En realidad, no se estaba refiriendo a ratas reales, las de alcantarilla, sino a nosotros, a los que jugamos el juego y estamos condenados a morir en él. Nosotros, y nuestras opiniones sobre las cosas, seremos la nueva moneda de cambio cuando instrumentos como Facebook acaben de construir una realidad en la que las opiniones de barillo sean la única verdad, los baremos que únicamente importen. Eso ya está sucediendo: no nos callamos nada, expresamos nuestras opiniones sobre todo (y no solo de fútbol y política), y nos metemos a escribir cosas en el muro de los demás sin ser invitados, pensando que nuestro veredicto es bienvenido y que al otro le importa. O que vamos a influir en su manera de pensar.

»Falso. Cada opinión tiene su valor, su equivalente en divisa internacional de pensamiento, y ese valor no aumenta ni disminuye porque otros te saquen tarjetitas con números del uno al diez valorando tus desmanes. Tus desmanes van a seguir teniendo el mismo coste en ratas muertas en el mercado global de las redes sociales. ¿Cuánto creéis que vale este?

Más risas salpicaron el aire quieto de la sala. Del otro lado de las paredes, filtrándose como fantasmas sonoros, llegaban ruidos de una muchedumbre enfurecida: consignas lanzadas al aire y eslóganes frenéticos. Aquel auditorio enorme y casi vacío parecía una isla de tranquilidad en medio de una galerna de ruido.

—Nuestro mundo consta de intereses, de valores de cambio en mercados internacionales de cosas muertas... Pero hay unos pocos que todavía están vivos —dijo Dana, para concluir. Tenía ganas de recibir la salva de aplausos y largarse—. Gente que, cuando le preguntas por qué se cae la manzana del árbol, va y te responde: «Isaac Newton a tu servicio». Hay dos tipos de personas en el mundo: las que dirigen toda su energía a triunfar en la escena social dominada por los valores de cambio de los que hablaba Herbert, y las que redirigen esa energía a ser felices en sí mismas, por sus propios logros, sin someterlos al juicio de ninguna escena social.

»Esa gente es la que, para mí, realmente merece la pena. Es gente que te cae mal cuando habla porque peca de pedante, estúpida o radical (¿no lo han sido siempre todos los escritores, antes de que entrásemos en este prismático mundo de corrección política?). Pero lo son porque, cuando el dado canta impares para ellos, esas personas hacen trampas y usan los decimales para avanzar casillas. Hay gente de cristal, cohesionada e incapaz de cambiar, y gente de arena, granulosa y versátil. A mí me gustaría puntuar como mínimo un seis en esa escala de arena, pero creo que todavía estoy en un ridículo 0’3 %. Mis opiniones valen solo cinco o seis ratas muertas en el mercado, cuando para comprar un «me gusta» en el Facebook de nuestros políticos hacen falta como mínimo doce. ¿Estaré viva... o estaré muerta?

La traductora, que sabía que ese era el final del discurso, hizo una reverencia al auditorio en espera del aplauso. Su cabello, impenetrablemente negro, se derramó como una llovizna de noche. Pero se sorprendió cuando Dana, tras un instante de duda, añadió:

—Todos sois más jóvenes que yo. Con treinta y cinco años ya me catalogaréis como una vieja carcamal. Desde vuestra perspectiva, es lógico que tengáis días en los que dieciocho años os parezca una edad óptima, y quizás sea por eso que solo os dura veinte segundos de tiempo real. Lo queráis o no, estáis condenados a esperar un poquito a que nosotros, los que ahora ocupamos los puestos clave, nos cansemos de manipular los hilos y os alcancen las ondas expansivas de nuestros errores. Ninguna profesión puede permitirse la moratoria, y la Economía aún menos. —Los observó con una especie de magnánimo desprecio—. Vivís en un mundo hiperconectado, de redes sociales y pensamiento global. Sois nativos digitales; en vida, no habéis conocido otra cosa. Corréis un severo peligro de perder vuestra identidad si un mínimo de gente no le da al «me gusta» en vuestra red. Pero yo, que no crecí en ese mundo aunque he logrado triunfar en él, voy a venderos un consejo. ¿Su precio? Dos segundos de vuestro tiempo.

Dana notó cómo los treinta pares de ojos, más los de la traductora, que cogía sus palabras al vuelo y las sometía a la alquimia del putonghua, se clavaban en ella.

—Vuestros profesores de economía os presentan el mundo como un gigantesco pastel, riquísimo, donde podéis meter el dedo y rechupetear algo de la nata. Pero os diré esto, aunque suene un poquito a metáfora sexual: no metáis el dedo demasiado adentro buscando el bizcocho que se esconde debajo. Porque os podríais llevar la desagradable sorpresa de que el pastel, en realidad, no contiene nada. Que está lleno de aire. La economía es así, porque está inspirada en el concepto de riqueza... y al igual que los bosones de Higgs, todavía no se ha demostrado que eso exista. —Hizo un barrido con la vista por toda la sala, sin pararse en nadie pero con la suficiente lentitud como para que pareciera que se estaba deteniendo en cada uno—. Al fin y al cabo, entre la nata y la nada solo hay una letra de diferencia.

Obviamente, ese juego de palabras no tenía equivalencia en mandarín. Sin embargo, la intérprete era buena, y aunque necesitó por lo menos cinco frases más, logró traducir el chiste a los alumnos.

Estos rieron, y despidieron a la ponente con un sincero aplauso. Cuando los invitaron a participar en una ponencia sobre el valor de las redes sociales, impartida por una europea que tenía fama de ser una de las mujeres más sagaces del panorama actual de la ideología, se esperaron un discurso denso, cáustico, casi ininteligible. Pero Dana lo había hecho ameno; había usado palabras sencillas y lo había salpicado con un poquito de irreverencia. Y de chistes picantes. Con eso se había ganado sus corazones, que era lo que importaba.

—Si me lo permite, la acompañaré hasta la salida donde la espera la limusina —dijo la intérprete en un español sin acento—. Ha estado bien, ¿verdad?

—Bueno, creo que se han quedado satisfechos —suspiró Dana, recogiendo su bolso—. Eso del valor en cosas muertas de las opiniones basura de Facebook les ha impactado.

—A mí también. Esta noche añadiré una adenda sobre eso en mi muro, a ver con cuántas ratas me premian.

Afuera llovía. Y la tarde se había transformado en noche gracias a:

Tumultos; gente apelotonada en las calles; humo de bengalas enroscándose en espirales de ceniza; presencia policial fría y distante, inhumana; incendios de neón trepando por las fachadas, sus cortafuegos los espacios entre las ventanas. No había luna, pero sí aviones. Muy arriba, en lo alto, yendo de aquí para allá como pájaros de alas entablilladas. Águilas enfermas que escupían chorros de aire negro.

El clamor de la manifestación era ensordecedor. Se encontraban en la gran avenida comercial de Wangfujing, el centro de las compras en Pekín. Y aunque su anchura normalmente bastaba para aliviar el denso tráfico humano de la urbe —era una femoral preparada para soportar un concepto de «hora punta» que en Occidente achantaría a cualquiera—, ahora estaba cortada. La había tomado un ejército formado por estudiantes, trabajadores, funcionarios, campesinos, hijos proletarios de la Revolución Cultural y representantes de las siete castas de China. Un bosque de pancartas se empapaba bajo la lluvia. El clamor de las gargantas alcanzaba tales cotas que, de haber elevado un poco más el volumen, a Dana le habría resultado imposible tolerarlo. Era un acantilado de sonido que podía dañar la audición humana, alimentado por mil sirenas de policía.

—¡Allí está! —exclamó la intérprete, señalando un vehículo. Era una limusina negra como el betún, con una doble piel de reflejos de neón—. ¡Buena suerte!

—¡G…a…c…as! —logró decir Dana. La chica volvió corriendo al auditorio mientras ella entraba en el coche. Fue como ser tragada por una garganta de silencio.

—Gracias a Dios. —Se escarbó sin vergüenza en los oídos—. Un minuto más ahí fuera y me quedo sorda de por vida. ¿Cómo has conseguido llegar?

El hombre trajeado que ocupaba el asiento principal —el que los ejecutivos llamaban «el trono», porque era aquel hacia el que estaban orientadas las pantallas digitales y el mueble bar— llevaba puestas unas gafas de sol. No las necesitaba. Tampoco se las quitó.

—La gente ve aparecer una limo y se apartan con un temor reverencial, como si se les plantara delante un tanque. Temen que la munición que lleva dentro, la munición del dinero, sea más letal para ellos que un obús del doce.

—Presumido.

—Y con gusto. Mi boca dice hola.

—Hola.

—¿Cómo te ha ido ahí dentro, ante las fieras?

Dana se recogió la cabellera en un moño. Era morena, aunque desde luego sin esa pureza alquitranada, de negro primigenio del vacío del espacio, de las mujeres orientales.

—No estaban muy hambrientas. Ni había demasiadas. Eran chicos muy responsables que habían preferido ir a clase antes que sumarse a sus compañeros en la «mani». Seguro que mañana les tirarán tomates.

—Arroz. Aquí se tira arroz. —El hombre de las gafas llevaba el cabello engominado, con tanta argamasa que ni un huracán habría arruinado su perfecta simetría. A Dana no le gustaban los hombres tan pulcros, tan estudiados: parecían artificiales. Y eso que su jefe, a pesar de andar rozando los cincuenta, era un hombre bastante atractivo. Tenía una piel envidiablemente tersa y sin huellas de la edad, algo por lo que habrían matado muchas mujeres con la mitad de años. En sus ojos de comadreja se vislumbraba una astucia observadora, y una torva sugerencia de prepotencia tiraba hacia abajo de la curva de su boca—. La gramínea no tiene aquí un significado nupcial. Es más bien un gesto despectivo.

—Pues lo que sea. Oye, Damián, estoy cansada. Quiero llegar al avión para acostarme y dormir. —Tableteó con los dedos en su labio inferior—. Creo que necesitaré pastillas. Son once horas hasta Madrid.

—Laurent de Lavoisier a tu servicio. —Abrió el botiquín—. Tenemos de todo: benzodiazepina, melatonina, difenhidramina, caramelos blandos...

—Estás asustándome. ¿Es la guerra química?

—Casi. La guerra del sueño. Quien consiga almacenar más, gana. El sueño cotizará en bolsa dentro de nada.

—Seguro que sí; su primo el Tiempo ya lo hace. —La mujer suspiró, estirando la espalda. Los cristales del coche eran espejos por fuera, así que espió a través de ellos con la tranquilidad de saberse a salvo—. Dios. ¿A qué viene esta manifestación tan violenta? ¿Por qué protestan?

—Recortes sin precedentes en los últimos treinta años. El Gobierno se está cebando con todas las clases sociales, menos en las más altas. No sé por qué; no ha trascendido el motivo de tal apretón de cinturones. Pero los mercados están nerviosos. ¿Hablamos del vuelo del colibrí?

Esa era una característica de su jefe: la manera abrupta que tenía de cambiar de tema al final de las frases. No lo hacía por capricho, sino porque realmente su cerebro funcionaba así, abriendo y cerrando carpetas, flujos de pensamiento. Buscando sorprender a sus contertulios.

—No quiero hablar del vuelo del colibrí. Míralos, parecen fieras que saben que los humanos les han arrebatado sus cotos de caza —murmuró ella con la voz suave que ponía cuando las teorías llegaban hasta su cerebro—. Un elenco de emociones de tal magnitud necesita algo más que una justificación social. Una preocupación capaz de poner a la gente tan furiosa es lo que la lleva a una a ponerse a hacer cestos de mimbre. —Miró a su jefe—. ¿Y a ti, cómo te ha ido en la reunión? ¿El futuro de Inverscape en China es dorado brillante, o solo magenta apagadito?

—Dorado, aunque un poco mate. Nuestros competidores franceses están que trinan con todo esto de la revalorización del yuan, pero pujarán fuerte. Ganarán.

—Tú ganarás también. Siempre ganas. En teoría.

—Sabes mucho de eso, ¿no? Eres mi experta en teoría.

—Lo soy. Y, en teoría, tengo mucho sueño. Déjame dormir, pesado. Despiértame cuando oigamos cantar un chotis. —Dana cerró los ojos y simuló unos ronquidos. Su jefe sirvió coñac en dos copas.

Fuera, el inmenso organismo formado por miles de personas experimentó sus propias contracciones: se retorció, se alzó como una serpiente para caer de nuevo sobre el asfalto. Era la expresión de una sociedad dedicada a elaborados rituales que giraban alrededor de la observancia de las divisiones humanas, en un mandala que parecía un temporizador. Los nombres de las empresas más poderosas, en caracteres chinos, estallaban en las plicas de los edificios: letras de pan de oro sobre cristal esmerilado. Pero la serpiente no sentía ningún respeto por ellos. Los ignoraba cuando no los vilipendiaba abiertamente. La serpiente se movía arrasando con todo lo que hallaba en su camino. Incrustaba su feroz siseo en los edificios que representaban el triunfo del dinero en una sociedad pobre; la suma de mil babeles privadas.

Estaba viva, respiraba, mordía, odiaba. Sin atravesar ningún efecto Doppler, su estruendo cobraba vida y se enroscaba en espirales de destrucción sobre aquellos mapas de cemento.

—Nuestro futuro en Asia será brillante. —Damián calibró las sombras que se apelotonaban al otro lado de los cristales. Sombras humanas, coléricas, entusiastas; siluetas llenas de mensaje—. El euro no puede perder, no acabará fraccionándose en jiao y fen. Tiene el bagaje cultural griego para apoyarle, con todo eso de los gigantes y los titanes y los héroes míticos. Es una moneda con sangre legendaria.

—Los chinos tienen miles de años de historia —dijo Dana en voz baja, sin abrir los ojos. Estaba intentando apartarse del mundo, pero a pesar de lo aislada acústicamente que estaba la limusina, un rumor sordo seguía colándose por algún lado. Era como oír olas rompiendo en una costa lejana—. Seguro que nos ganan en número de héroes. Y de monstruos. Su siglo veinte sabe mucho de ellos.

—¿Más que el europeo? —Damián se acordó del nazismo.

—Más, te lo aseguro. Por mucho que nosotros creamos que hemos sufrido, ellos han sufrido más. Acojónate con las cifras.

Permanecieron en silencio mientras la limusina accedía a una calle secundaria y se plantaba ante una barrera policial, el límite por ese lado de la piel de la serpiente. El jefe de protocolo de Inverscape se bajó del asiento delantero y estuvo un rato charlando con las autoridades y exhibiendo papeles. Al final, los policías les pusieron una escolta de dos coches para que los acompañara al aeropuerto.

Durante el trayecto, Dana consiguió dormir un poco; minutos, nada más. Cuantiosas pero efímeras cantidades de femtosegundos que le sentaron bien. Sin embargo, una nueva clase de estruendo la despertó. No el de millares de voces humanas, ni la distorsión de un idioma que incluía el intentar pronunciarlo más allá del límite de las cuerdas vocales.

Lo que la arrancó de la placidez del sueño fue la turbina de un avión.

—¿Qué? —gritó, dando un salto.

—Tranquila, estamos llegando al aeropuerto internacional PEK. Esas de ahí son las pistas militares.

Lejos de las pistas civiles se extendían unas líneas kilométricas reservadas al ejército del aire. Sobre una de ellas, protegida tras altas alambradas, caía del cielo un gigantesco A400M, la respuesta europea al mayor transporte de tropas americano, un titán cuatrimotor capaz de contener dos helicópteros en su panza. Parecía una obra escultórica hecha de aire, de metal ingrávido, de empuje y frenada. Se dejó caer sobre su monstruoso tren de aterrizaje, que aguantó la paliza con un gemido y unas nubes de polvo. A medida que el avión quemaba pista para frenar, Dana vio pasar su densa silueta negra. Le recordó la mancha de aceite que siempre dejaba el coche que su padre tenía en el garaje, en modo de «arreglo continuo». Daba igual cuántas veces cambiara los manguitos, debajo del capó siempre se terminaba formando una nueva sombra: un negro intenso sobre el oscuro fantasma de una mancha anterior.

Para Dana, eso había terminado formando parte de la definición de oscuridad. Cuando alguien le preguntaba «¿cómo de negro está el panorama?», y ella respondía «negro capó», estaba refiriéndose a un tipo de lobreguez tan espesa y definitiva que no podía hacerse nada por iluminarla.

—Es un avión militar alemán. Y allá al fondo, esos cazas que están junto a los hangares... ¿no son franceses? —preguntó Dana.

—Parece que sí. Eurofighters. ¿Estarán invadiendo China?

—Si lo hacen, es con la connivencia de la Asamblea Nacional. Mira cómo van los camiones de la base a reaprovisionarlos. Y están ayudándoles a descargar... ¿eso son cohetes? Uauh.

El ceño de Damián se frunció. Se percibía la sombra residual de una transacción entre distintas potencias, quizá Oriente y Occidente, igual que había otra entre los manifestantes y el Estado. Termodinámica invisible, el tracto más lúgubre de la diplomacia. La única diferencia entre las dos era el volumen.

—¿Por qué Europa traería armas a Asia? ¿Compraventa? ¿Apoyo táctico a alguna maniobra del gobierno de Xi Jinping? —preguntó Damián.

—No sé nada sobre armas, no me gustan. Aunque la guerra es la confirmación definitiva del materialismo dialéctico de Marx, no me atrae para nada.

—¿Por qué dices eso?

—Porque la doctrina marxista concibe la realidad como regida por enfrentamientos, contradicciones y fuerzas opuestas, en una lucha sin reglas claras. ¿Qué mejor definición hay que esa para la guerra? —murmuró Dana—. Pero sigue sin gustarme a pesar de su estrato filosófico. El enfrentamiento bélico, como concepto, me parece indignante. Un fracaso.

—¿Y la paz? ¿Qué sería, según esa definición?

—¡Antidialéctica!

Damián se quitó las gafas. Estrechó tanto los ojos para escrutar en la distancia, para ver si lograba discernir qué estaba pasando en la zona militar, que se convirtieron en saeteras. Dana se quedó mirando sus manos con interés, aquellas manos impolutas con las que sostenía las gafas. Su cuidada piel mostraba una tara, un círculo escarificado en el dedo anular que hablaba de un antiguo compromiso.

—Buf, qué poco brummm me da esto. Mejor hacemos ¡zuipppp! de este país cuanto antes —dijo el ejecutivo, simulando con los dedos el despegue de un avión.

—Qué onomatopéyico estás esta noche. Por cierto... ¿esa marca es la de una sortija?

—Sí, como los anillos de los árboles. Por mucho que me la lave, jamás se va.

Dana sonrió.

—Entonces, sí que tienes al menos una cicatriz.

Media hora después, el jet de la corporación Inverscape subió a los cielos como una súplica correctamente formulada, y se convirtió en uno de esos pájaros de alas entablilladas que lo contaminaban. Un latido silábico remoto de la palabra «avión».

El sol naciente les quedaba detrás.

2. ASIMÉTRICA

Teniendo en cuenta la cantidad de horas que había entre la capital de España y China, más los repostajes, llegaron razonablemente rápido, antes del anochecer del día siguiente. Y eso, sobrevolando el Polo Norte, el camino más corto. Aun con todo, Dana estaba que no podía ni con su alma. Sintiéndolo mucho, dejó plantado a su jefe, prometiendo que al día siguiente se presentaría a primera hora en el despacho, y se fue a casa a dormir. Si tenía suerte, empataría con el siguiente amanecer y su reloj biológico no se volvería loco.

Había gente que, cuando se la presentaban, se preguntaba si ese aire de distante concentración que tenía Dana sería una forma de autocontrol, de rigor académico, o bien el fruto de una extrañeza ante el mundo de tan honda raigambre que no la estropeaba ni el agotamiento.

El mundo mental de Dana Lorenzo, su espacio interior, no tenía límites: su mente trabajaba con la asombrosa rapidez de una superdotada, estableciendo en tiempo récord los patrones necesarios para hacer lo que ella llamaba «disparototalear», que venía a ser algo así como arrojar hilos de pensamiento espontáneo en todas direcciones, a partir de una idea, y ver qué nuevas tierras desconocidas iluminaban sus conclusiones. Era la experta en teoría de mercados y flujo de capital de una gran compañía, y antes de eso había sido doctora en Economía y licenciada —solo licenciada, porque no le había dado tiempo para más— en Filosofía, rama existencialismo. Un buen currículum para que la gente se fiara de sus desmanes, como los había llamado ante los alumnos chinos.

Por el contrario, su espacio exterior era más bien escueto, quizá como compensación ante tanta expansión neuronal. A su cuerpo le bastaba un apartamento de cincuenta metros cuadrados, relativamente cercano al parque del Retiro, al que las cosas compradas más por capricho que por necesidad conferían un carácter muy ecléctico. La rareza de su apartamento era un espejo de la rareza interior de la dueña. Solo que a la suya la tenía un poquito más organizada.

¿Qué es lo que tiene el hogar de una? Referencias. A momentos felices; a otros regulares; a otros que era mejor no relacionar con nada...

El crujido de la puerta fue lo primero que desató un chute de endorfinas en su cabeza. Después, el olor de los sillones, comprados en rebajas no recordaba dónde, amasado en aquel aire tras tantos días de tener la casa cerrada.

—Aaaahhh... —Se dejó caer en el chaise longe con la clase de resolución que señala la caída de un pájaro muerto. Notó su manera de crujir. Su salón tenía personalidad, quién decía que no, aunque estuviera hecho a base de amontonar ofertas de Ikea. A ella le gustaba, aunque hubiese sido también el escenario de malos momentos. Como la ruptura con su ex, por ejemplo. El eco del último chillido de ella al cerrarle la puerta en las narices aún estaba atrapado por allí, en alguna parte; su propio fantasma con cadenas.

Su mejor amiga, Raquel, la única que conservaba de los tiempos de la universidad, le dijo una vez que las personas estaban hechas para vivir en pareja. Que un hombre o una mujer sin su respectiva media naranja —y aquí no entraba en puntillismos sobre si debía ser de un sexo u otro— era como una escultura asimétrica. Una ecuación sin balancear. Sin embargo, Dana había interpuesto una enmienda: le interesaban más las personas que se sienten cómodas con su propia soledad, y que si alguna vez deciden ceder a sus bajos instintos y necesitan algo de sexo, por distraerse, lo sacan de amigos y no de gente emocionalmente implicada.

¿Significa eso que el sexo nunca implica?, preguntó el emulador de «Raquel» que había activado en su cerebro. ¡No!, habría sido la respuesta: el sexo es antidialéctico, como la paz. No quiere enfrentamientos ni problemas con nadie. Solo unas pocas embestidas por delante, a lo mejor unas cuantas despacito por detrás para terminar, y a la ducha.

Intentó no pensar en ello, pero a veces, su mente se emperraba en llevarla a un viaje que no deseaba. Y, aunque no quisiera ir, la arrastraba de todos modos.

—Mi mente… —susurró, frotándose las sienes. Era la parte de su cuerpo de la que más orgullosa estaba: su cerebro. Una joyita bien tallada por los orfebres del ADN. El resto de su cansado y sudoroso yo... bueno, tampoco estaba tan mal, aunque no se consideraba una mujer guapa. No tenía tiempo para serlo. Poseía un físico casi hermoso gracias a sus ojos castaños, con un cabello más cercano al gris ratón que al moreno latino, que raleaba mientras más se alejaba de su frente, y unos modales sustentados en una fría y aséptica urbanidad.

Así era ella: una sintiempoparaserguapa. Para reconstruirse todas las mañanas frente al espejo. De Sintiempoparaserguapalandia del norte.

El teléfono sonó. Lo descolgó de mala gana.

—¡Qué!

—Bienvenida a casa, señorita Lorenzo —dijo la voz amable de la empresa de seguridad, la que vigilaba su madriguera de conejo mientras ella revoloteaba por el mundo—. Hemos detectado que se ha abierto la puerta de su domicilio. Queríamos confirmar que se trataba de usted.

—Soy yo, muchas gracias. Tecleé el código, ¿no? Acabo de volver de un largo viaje, así que, si es tan amable...

—¡Solo un minuto, por favor! Hace una hora sucedió algo: se disparó una alarma en su domicilio.

—Oh, no. No no no no no —zanjó, tajante. Su estricta hoja de ruta ducha-masaje de burbujas-cena-cama no admitía intromisiones. Ni siquiera quería hablar de ellas, porque era el primer paso para una posible aceptación. Y lo único que quería hacer con los problemas era aplastarlos bajo su calcañar igual que hacía la Asamblea Nacional china con las protestas de su pueblo.

¿Qué es lo que tiene el hogar de una cuando una deja de estar contenta? Asimetrías.

—¿Qué ha pasado hace una hora? —se resignó Dana—. ¿Entró algún ladrón? —Dios, ¿y si sigue aún aquí?, se tensó, mirando hacia el pasillo y las habitaciones que aún no había comprobado. Su cabeza pareció estar montada sobre rodamientos a bolas, de la velocidad con la que giró.

—No detectamos la apertura de puertas ni de ventanas. La alarma provino de su terminal informática. Se encendió sola, dio un aviso de seguridad y volvió a apagarse.

—¿¿Qué?? —Eso hizo que Dana se pusiera en pie. Que alguien entrara y se pusiera a registrar su armario de ropa anodina, o que forzara la caja de seguridad de detrás de las toallas, esa que solo criaba telarañas, le importaba un rábano. Pero que jugaran con su terminal, la única cosa de valor que había en la casa...

Había mucha información en ese disco duro que no debía caer en malas manos, entendiendo por malas las de cualquiera que no fuera Dana Lorenzo. El aparato ni siquiera tenía conexión a la Red. Para ella, ese era el mejor antitroyano, aunque sabía de sobras que un hacker podía averiguar parte de lo que había hecho un ordenador aunque estuviera apagado. Había técnicas para leer el mapa de electricidad remanente del monitor, píxel a píxel, y extraer de él su última imagen.

Corrió al despacho. Allí estaba: un viejo ordenador de torre, estilo principios de la década de los 10. Intacto. No se lo habían llevado ni lo habían reventado para quitarle los discos. Pero sí que había algo, un cierto perfume a violación en el aire... Dana tenía un sexto sentido para eso, para saber cuándo alguien había estado manoseando sus cosas.

Le faltaba algo, aunque no sabía qué.

Extendió las manos sobre el teclado. Pudo sentir un calor emanando de las teclas que no era el suyo; un galvanismo etéreo que no pertenecía a sus dedos, sino a los de otra persona. Probablemente, a alguien con guantes. Ella podía notar esas cosas. Al igual que las pipas de espuma de mar parecían retener parte de la sabiduría de la última persona que fumó en ellas, los ordenadores se impregnaban de algún modo con el aura de su último usuario. Y este no había sido Dana.

Alguien más lo había usado recientemente, sin permiso.

—¿Señorita, sigue ahí? —preguntó la voz del teléfono, con ese aire de «me gustaría ir a tu casa a darle un beso de tornillo a tu Tiziano, que sé que tienes dinero».

—Sí... espere, ahora la llamo. Déjeme comprobar una cosa. —Y colgó.

Estaba en un estado de dislocación total. Corrió por las habitaciones, por los dos baños, mirando en cada rincón, debajo de las camas, en los armarios. Incluso detrás del horrendo biombo japonés que le había regalado su madre. Pero el piso estaba desierto. Durante aquellos vertiginosos momentos, Dana no estuvo segura de nada; todo lo dominaba la inquietante sospecha de que le habían robado algo.

—Esos cabrones deberían estar en la cárcel —murmuró—. Con solo un Spectrum 48K de los ochenta para distraerse. —Dirigió su ojo mental a los enemigos de Inverscape que podían tener interés en el espionaje industrial, incluyéndolos en su juicio.

Encendió la terminal. Mientras el NeXTSTEP cargaba, repasó unos documentos que tenía en la gaveta. Memorandos de circulación interna. Ninguno contenía secretos importantes. Eran el típico ruido administrativo pasado a tinta, no cosas que pudieran parecerle suculentas a un espía. El estilo de las circulares que Damián mandaba a su gente era estridente, con párrafos minados de dobles sentidos a punto de estallar. Lo que quería era fomentar la competitividad entre los departamentos para que luchasen por ser mejores que los demás. Empresas como Apple se habían hecho famosas por usar ese sistema desde los años setenta. Que funcionara o no... eso dependía de las cifras. Y del volumen de las broncas.

Se sentía mal. Tensa. Como cuando era adolescente y le venía el periodo, que siempre había somatizado con extrema mala leche. Los primeros años, rondando los doce, llegó a sentirse orgullosa de su regla —la hacía sentirse mayor, más cerca del mundo adulto de lo que sus incipientes pechos de niña parecían sugerir—, pero luego, dejó de enarbolarla como una bandera y de hablarle de ella a sus hermanas. Para ser mayor no necesitaba desangrarse como un cerdo. Había otros sistemas más pulcros.

El ordenador la saludó. Dana tecleó unas órdenes veloces, haciendo un chequeo rápido por el disco duro y comprobando el registro, a ver si habían instalado algo...

Su corazón se ahogó. Llegó a parecer el gemebundo girar de un estárter en la oscuridad.

Ya sabía lo que le faltaba.

No tenía nada que ver con Inverscape, ni con ninguna faceta de su actividad profesional. Era su proyecto más personal y sagrado, uno en el que llevaba años trabajando por cuenta propia. Alguien le había puesto sus sucias manos encima.

El Teorema del Vacío.

Ilusiones. Eso es con frecuencia lo único que queda al final del día, cuando te has pasado un montón de horas haciendo algo que no te gusta y que supone la constatación de que estás tirando tu vida por el retrete. Hay excusas que funcionan. Los padres trabajadores dicen que lo hacen por sus hijos, para que ellos disfruten de todo el tiempo que sus progenitores no supieron ahorrar. Los adolescentes las usan para estudiar durante unos años esa carrera absolutamente inútil pero que les llena el alma, aunque luego no les llene los bolsillos.

Ilusiones. Están ahí y tienen forma de cajas fuertes, donde puedes guardar tus asuntos más secretos y no contárselos a nadie. Dedícate a ellas siempre que puedas, aunque sea un ratito todas las noches, te dices a ti misma; a veces te distraerán de la cruda realidad del mundo y se convertirán en la única fuente de felicidad de tu triste existencia. Otras veces, demostrarán ser un fraude, y te empujarán a la locura cuando te des cuenta de que, desde el instante inicial en que confiaste en ellas, estabas condenada a fracasar.

Ilusiones.

La de Dana era una idea que se le había ocurrido en la universidad. Un programa informático no demasiado complejo —lo cual era una hazaña, teniendo en cuenta lo que era capaz de hacer— que servía para analizar los espectros macroeconómicos del mundo a partir de unos datos sencillos. Lo llamaba el Teorema del Vacío por el sustrato filosófico que subyacía bajo el código: la idea, que a veces no la dejaba dormir, de que realmente no había nada tras el concepto moderno de «riqueza», ni del de «dinero». Que era todo un inmenso fraude; un juego de espejos condenado a hacerse añicos en cualquier momento. Un pastel inflado solo con aire, como aquel de nata del que le había hablado a los chinos.

Oh, sí, el dinero existía, por supuesto: la gente lo usaba, aunque su forma física no era más que una inercia social. Dentro de poco, sería un fantasma exclusivamente digital. Pero lo que le preocupaba a Dana no era eso, sino que realmente pudiera desaparecer en cualquier momento. Dejar de tener sentido de la noche a la mañana, incluso en el marco de una civilización basada en los mercados.

Su programita informático medía algo tan sugerente y abstracto como la cercanía que había en el tiempo, en cualquier momento dado, a lo que ella llamaba «el Wyrm». En otras palabras: cómo de cerca estaba el sistema de ese momento de colapso total, y cuánto faltaba para llegar a él. Al día, terrible e incomprensible, en que el dinero, como concepto y también como herramienta, dejara de tener valor y ya no sirviese para hacer trueques. Pura econometría lúdica. Era como el Reloj de la Deuda de Times Square, que corría a velocidades supersónicas, pero en formato de bolsillo.

Antes de salir hacia Pekín, había dejado su ordenador trabajando en la última versión actualizada del programa, a punto de sacar una conclusión que no vio porque Damián estaba metiéndole prisa para ir al aeropuerto. Antes de salir, cargada con tres maletas, había apagado la pantalla y dejado a la máquina trabajando con instrucciones precisas para que guardase el resultado en su memoria. Como no estaba conectada a Internet, sino que Dana le alimentaba los datos manualmente, tampoco podía enviarle sus resultados al móvil.

Solo que alguien la había encendido hacía una hora, una escasa hora de tiempo, mientras Dana esperaba a que el taxi viniera a recogerla al aeropuerto. Luego, había borrado los resultados —aunque no el programa: el instalador seguía allí—, y se había largado con ellos.

La mujer se reclinó en la silla. Miró al techo.

¿Por qué haría alguien algo así? Y ¿quién? ¿Quién estaría tan loco como para interesarse, al extremo de cometer allanamiento, por el hobby de una chica? ¿Por su juguetito de la facultad?

No podían ser espías de las empresas enemigas de Inverscape. A nadie le interesaba aquello. El Teorema del Vacío era una idea lúdica, sin aplicación directa en el mundo laboral. Dana, que normalmente se mostraba muy insolente ante la presencia de cualquier constructo teórico, la había creado para jugar con conceptos imposibles. Como un escritor de ciencia ficción que se deleita desarrollando una idea que se le ha ocurrido, pero que solo sería factible en un futuro muy lejano y cuando la sociedad y la tecnología hubieran cambiado muchísimo.

Soñar por el mero placer de soñar.

Pero, si eso era así... ¿a qué venía esa intromisión en su privacidad? ¿Y por qué no le habían robado el ordenador entero, si era muy fácil desconectarlo y llevárselo?

Llamó a su jefe por la línea segura.

—Había conseguido dormirme. —Una hilera de palabras arrastradas.

—Lo siento. Damián, ha habido una violación de seguridad en mi casa. Me han robado datos de la terminal.

Unos segundos de pausa, de asimilación.

—¿Importantes?

—No, aquí no tengo nada secreto, solo cosas mías. Pero estoy preocupada.

—Voy a dar el aviso a los chicos de contraespionaje. Por si acaso. Mañana te recojo en el edificio Alcatesa, en la azotea.

—Vale. Buenas noches. Y perdona.

—Tranquila, no hay de q... —Antes de colgar, Damián ya había vuelto a dormirse.

El techo, ese lugar donde siempre abandonaba la vista.

Seguro que habrá sido la travesura de algún pirata informático, déjate de paranoias, se amonestó. Déjate de paranoias...

La asaltó una súbita intuición. Se levantó corriendo y salió a la pequeña terraza que daba a la Castellana. Una hamaca —Ikea— que nunca usaba pudría sus colores al sol, junto a una mesita de cristal para bebidas —Emporio del Mueble— que conservaba los surcos de vasos puestos allí en su último cumpleaños. Más cosas compradas para aparentar que tenía vida social y que se divertía con sus amigos, cuando eso no pasaba desde que se había licenciado.

Se asomó por la barandilla y vio un parterre de flores que el arquitecto había colocado unos centímetros por debajo de su azotea. Metió la mano en un hueco casi inaccesible, por debajo del macetero, y no tocó nada. Estaba vacío. Y eso fue lo que la preocupó.

En aquel pequeño escondite, tan improbable que ni el ladrón más listo podría haberlo encontrado, Dana tenía escondido un pendrive de apertura. Era un pequeño dispositivo USB2 que le habían dado en la empresa de seguridad, y que si lo conectaba al puerto de la azotea, podía desconectar la alarma y abrir la puerta del salón. Por allí, un intruso podría entrar sin ser detectado.

El pendrive no estaba. Y era imposible, por lo profundo del hueco, que se hubiese caído a la calle. O que alguna paloma se lo hubiese llevado en el pico, confundiéndolo con un gusano cibernético.

Alguien lo había encontrado y lo había usado para colarse en su apartamento. Quizá descolgándose desde otra terraza. Y solo había una persona en este mundo, solo una —y no era nadie de Inverscape— a quien le había confesado que ese trasto estaba allí.

Su exnovio. El fantasma de las cadenas.

Se llamaba Juan Carlos Riquelme, aunque cuando estaba en la facultad se había cambiado el nombre por el de Próspero, como el mago de Shakespeare. Su más estrafalario y teatral do de pecho. Dana lo había conocido cuando estudiaba Filosofía, y entre ellos había nacido no algo que se pudiera llamar amor, pero sí una amistad cómplice. Un querer estar el uno con el otro hablando de mil cosas y pariendo teorías capaces de revolucionar el mundo. La llama de la juventud.

Juan Carlos —perdón, Próspero— procedía de un barrio de clase media, pero había adoptado los modismos de los pobres, de los desahuciados, porque casaban mejor con su espíritu hippie