16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Weltverlorenheit einer Einöde auf den hohen Grenzbergen des bayerisch-böhmischen Waldgebirges und das Schicksal der Menschen dort sind Ort und Thema dieses Buches. Das Leben lehrt hier die Bewohner das Glück der Bescheidenheit, und Natur und Menschen sind derart miteinander verwoben, dass der Roman weit über ein nur landschaftlich gebundenes Werk hinausweist. Paul Friedl beweist wieder einmal sein Talent für reife Erzählkunst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

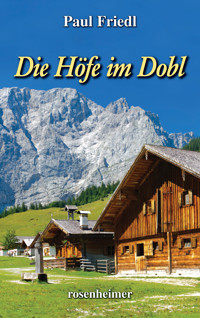

Titelfoto: © Wolfgang Ehn, Mittenwald

eISBN 978-3-475-54679-2 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Das glückliche Ende der Welt

Die Weltverlorenheit einer Einöde auf den hohen Grenzbergen des bayerisch-böhmischen Waldgebirges und das Schicksal der Menschen dort sind Ort und Thema dieses Buches. Das Leben lehrt hier die Bewohner das Glück der Bescheidenheit, und Natur und Menschen sind derart miteinander verwoben, dass der Roman weit über ein nur landschaftlich gebundenes Werk hinausweist. Paul Friedl beweist wieder einmal sein Talent für reife Erzählkunst.

Hochauf gupften sich die zottigen Waldberge, die der strenge Winter zerzaust zurückgelassen hatte. Über ihre runden, felsschründigen Buckel lief seit Jahrhunderten die verwilderte Schneise, die die Grenze gegen Böhmen anzeigte. Jeder dieser Waldgipfel trug seinen grünfleckigen Mantel und ließ ihn in stundenweiter faltiger Schleppe in die Täler hinabreichen. Uralte Baumriesen standen auf wie schwarze Wetterkerzen, grüngoldenes Buchenlaub leuchtete, graue Felsabstürze gaben schäbige Flecken, und die olivenen Fichtenbestände drängten sich bergwandernd.

Wie Läuse im warmen Pelz versteckten sich Holzhauereinöden und Weiler.

In einer verschlissenen Falte des weiten Waldmantels, durch die eilend ein Bach das Weite suchte, tat sich hellgrün ein Wiesenflecken auf, hügelten sich braune Felder gegen den Forst. Am Wasser hatten sich einige Häusel und Höfe versammelt und mit einem spitztürmigen Kirchlein zu einem Ort zusammengetan.

Stinglreut.

Holzapfelbäume blühten, und Birken standen an einem ausgefahrenen Weg, der von unten sich heraufschlängelte und bergwärts wieder im Wald verschwand. Eine Stunde weit trieb er sich kreuz und quer unter den Fichten herum und stieß dann zu einem mageren, baumlosen Schmielenfleck, den zwei uralte Ahorne beherrschten, die das Forsthaus Guglwies in ihren Schatten nahmen.

Drüben am Schachtenruck schrie schon seit dem Morgen ein Kuckuck und wurde nicht müde, obwohl die Maisonne sich schon zum Untergang über den Waldbuckeln rüstete, und in den Ahornen stritten schon den ganzen Nachmittag die Feldkrähen, die im Frühjahr von Stinglreut zur Guglwies übersiedelt waren. Erbost über ihren kreischenden Disput, gicksten die Blaumeisen in der Hollerstaude hinter dem Forsthaus.

Das rote Ziegeldach wurde von der Abendsonne angestrahlt, und aus dem Kamin stieg kerzengerade ein weißer Rauch. Die Wände waren mit braunen Schindeln verkleidet, die Fensterstöcke weiß gestrichen. Lange Schatten zeichneten die Tannen und Fichten auf die Lichtung und über den Weg, auf dem die Holzhauer in den derben Schuhen mit den lauten Holzsohlen dem Forsthaus zutrabten. Hinter ihnen zerflossen die grauen Wölkchen des böhmischen Landtabaks, und der Rauch mischte sich mit dem frischen Duft der sprossenden Fichten und dem Hauch des Harzes, den der Wind trug.

Sie trampelten in das Forsthaus, daß der Holzboden dröhnte, steckten die warmen Pfeifen in die Hosensäcke, zogen die verschweißten Hüte und warteten schweigend im Hausgang vor der Türe, auf der ein Zettel kündete, daß dahinter die Forstkanzlei war.

Da standen sie stumm, ein wenig vornübergebeugt, in der bezeichnenden Haltung der Schwerarbeitenden, in den bärtigen Gesichtern die Gelassenheit oder die schmunzelnde Erwartung auf die Lohntüte, die hinter dieser Türe auf einem Tisch fertig zur Aushändigung bereit lag.

Aus dem hinteren Teil des Hausganges, wo eine Türe in die Wohnküche des Försters führte, klangen das muntere Geplauder eines kleinen Mädchens und die mahnenden Worte der Försterin. Vor der Türe lag Hasso, der Haushund, und wandte kein Auge von den Männern im vorderen Hausgang.

„Sterl!“

Rauh drang die Stimme des Försters Greiner durch die Türe der Kanzlei, und ein großer älterer Holzhauer pumperte mit rauhen Knöcheln an den Türstock und trat ein.

Hinter einem Schreibtisch saß der Förster, ein junger Mann mit einem schwarzen Vollbart, und reichte dem Eintretenden die gelbe Lohntüte entgegen.

„Na, Sterl, gefällt es Ihnen nun drunten in Stinglreut besser als droben in der Gschwend?“

„Könnt ich gerade net sagen, Herr Förster, aber wenn man halt in die Jahr kommt, dann soll man sich näher an die Kirche und den Freithof heranmachen.“

„Im Herbst können Sie um die Rente einkommen. In der Partie können Sie doch nimmer mithalten. Werde Ihnen eine leichtere Arbeit geben, wo Sie nicht im Akkord zu schaffen brauchen.“

„Ich bedank mich schön, Herr Förster“, sagte der Sterl, und sein braungegerbtes Gesicht mit den klugen dunklen Augen und dem schon ergrauten Bärtchen auf der Oberlippe drückte Zufriedenheit aus, indes er nach der Lohntüte griff.

„Kern!“ brüllte der Förster und bedeutete dem abgehenden Sterl: „Draußen warten!“

Während der alte Sterl dem anderen die Türklinke in die Hand gab und dieser noch schnell an den Türpfosten klopfte, nahm der Förster Greiner aus einem Tabakglas eine Prise Schnupftabak. Der Holzhauer Kern, klein und gedrungen, mit einem rotbärtigen Fuchsgesicht, wartete, bis der Förster den Tabak in die Nase aufgezogen hatte und ihm dann die Lohntüte hinhielt.

„Kern, warum sind eigentlich Sie nicht droben geblieben in der Gschwend?“

„Allein ist es da droben nix, und seit mein Weib gestorben ist, hab ich es nimmer verkraftet. Die kalte Stube, wenn ich heimgekommen bin, hab mir selber kochen und waschen müssen. Da bin ich halt zu meiner Tochter gezogen. Mir wär es eh droben lieber gewesen, aber die Zeiten ändern sich halt, Herr Förster.“

„Ist schon recht, Kern“, meinte der Förster Greiner mit einer abschließenden Handbewegung. „Draußen warten, und der Utz soll kommen.“

„Utz!“ rief der Holzhauer Kern und drückte sich aus dem Zimmer.

„Heut hat er noch was Extriges, weil wir warten müssen“, zwispelte er im Hausgang den anderen zu und zupfte seinen roten Fuchsbart.

Der Utz kam heraus, und hinter ihm wurde nach dem Dobler gerufen.

„Was kann es sein?“ muteten sie leise.

„Vielleicht kriegen wir einen anderen Tarif“, bemerkte der junge Thums spöttisch, und der himmellange Keppl zahnte: „Oder er sagt uns die Arbeit auf.“

„Keppl und Thums!“ brüllte der Förster, und die zwei Jüngsten der Partie trampelten, ohne anzuklopfen, in die Forstkanzlei.

„Tüne zu!“ befahl Greiner, und umständlich drückte der Thums, ein Mannsbild kräftig und untersetzt, die Türe ins Schloß.

„Na, wie geht es mit der Arbeit?“ fragte der Förster nun freundlich.

„Geht schon, Herr Förster“, antwortete ihm der große Keppl und stand dabei stramm.

„Haben uns in der Gefangenschaft auch nix geschenkt. Sind in der Holzarbeit eingesetzt gewesen“, bemerkte der Thums und hielt ebenfalls die Hände an die Hosennaht, als hätte er einem militärischen Vorgesetzten Rede und Antwort zu stehen.

„Habt in der ersten Woche auch schon einen ganz schönen Akkordlohn“, sagte Greiner anerkennend. „Wo seid ihr denn gewesen?“

„Südfrankreich.“

„Na ja, der Krieg ist aus.“ Überlegend fixierte der Förster sie und machte keine Anstalten, ihnen die Lohntüte auszuhändigen, sondern fragte weiter: „Ihr seid alle beide noch ledig?“

„Jawohl, Herr Förster!“

„Keine Braut? Wäre doch schon Zeit! Seid beide bald dreißig Jahre alt.“

Der Thums hüstelte: „Braut kann man net grad sagen, aber ich geh mit dem Reibenwirt seinem Dirndl, das ist soviel wie ausgemacht.“

„Und Sie?“

Der Keppl wog seinen langen Oberkörper hin und her und wurde vor Verlegenheit rot.

„Bin auch dran. Weiß aber net, was der Sterl dazu sagt. Seine Tochter wär es, die Karolina.“

Der Förster unterdrückte ein Lächeln: „Na, dann seht halt zu, daß etwas draus wird. Habt ihr schon eine Wohnung?“

Ratlos sahen sich die zwei Holzhauer an.

„Das ist es ja“, stotterte der Thums.

„Und Sie, Keppl?“

„Nix.“

Der Förster sah sie unter halbgeschlossenen Lidern an und meinte so beiläufig: „Das ist nicht schlimm. Die zwei Häusl droben in der Gschwend sind freigeworden. Überlegt es euch einmal. Ich kann euch drei Jahre die Häuser mietfrei geben.“

Der Thums rieb sich die Bartstoppeln, daß es in der Stille leise rauschte.

„Ist halt weit weg“, gab der Keppl zu bedenken.

„Zur Arbeit habt ihr es gut, da seid ihr direkt dran — und ihr seid doch zwei Kameraden, in der Gefangenschaft beisammen gewesen — das wäre doch was für euch!“

Der Thums verzog den Mund, als hätte er in eine Schlehe gebissen.

„Hier, überlegt es doch einmal.“ Greiner reichte ihnen die Lohntüten. „Draußen warten. Weber!“

Der letzte der Holzhauer nahm seinen Lohn in Empfang und gesellte sich wieder zu den Wartenden. Sie horchten auf das Rücken des Stuhles in der Forstkanzlei und auf das Räuspern des Försters, sahen sich fragend an.

„Ob wir —“, stieß der Keppl den Thums an.

„Dumm wär es net. Keine Miete, net weit zur Arbeit, das Brennholz vor der Tür, zwei Geißen futtern und vielleicht —“

„Was vielleicht?“

Ganz nahe brachte der Thums seinen Mund an das Ohr des Keppl: „Vielleicht gäb es auch eine Nebeneinnahme, und ein Bröckel Fleisch könnt auch abfallen.“

„Alle reinkommen!“ rief der Förster Greiner und riß die Türe auf.

Erst wollte keiner der erste sein, dann drängten sie alle zugleich in die Kanzlei und blieben, die Hüte drehend, vor dem Schreibtisch stehen. Unsicher sahen sie den Förster an und hefteten dann ihre Blicke auf das Hirschgeweih an der Wand oder den Schrank mit den Schriftordnern und den Holzlisten.

„Also, Leute, was im Hirschschlag noch einzuschlagen ist, wird auf Langholz gearbeitet, die Akkordsätze für Langholz kennt ihr ja. Wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Zwei Mann bräucht ich, weil in der Buschau Stangen gehauen werden müssen. Das wär was für den Dobler und den Weber.“

„Wär es net was für die Jungen?“ brummte der Dobler in den Boden hinein. „Die Au ist naß, und mit meinem Schuhzeug — hab eh das Reißen in der Achsel.“

„Wär mir schon auch recht, wenn ich —“, gab der Weber dazu und hatte damit seine Meinung gesagt, wenn er es auch immer nur in halben Sätzen tat.

„Der Ambros und der Kaspar wären halt die Jüngsten“, bohrte der Dobler weiter.

Der Keppl und der Thums sahen sich an.

„Das kann ich nicht tun“, lehnte der Förster brüsk ab, „die zwei sind noch keine vierzehn Tag aus der Gefangenschaft zurück.“

„Wir machen es aber, wenn das Stangenhauen im Akkord geht“, erklärte der Ambros Keppl, und Greiner atmete erleichtert auf.

„Gut, dann wäre das erledigt.“

Die anderen Holzhauer blinzelten gegen die tiefstehende Sonne, die durch das Fenster in die Kanzlei schien.

„Dann noch eins, Leute“, fuhr der Förster fort. „In der Gschwend droben stehen die zwei Häuser leer und müssen wieder bezogen werden. Daß der Sterl und der Kern abgezogen sind, kann man ihnen net übelnehmen, weil sie beide bald ins Rentenalter kommen. Wenn sich von euch niemand meldet, dann muß ich auf andere Männer zurückgreifen, die sich für diese Wohnungen interessieren. Allerdings muß ich diese Leute dann auch im Forst beschäftigen, und da ich nicht mehr Leute haben darf — ja nun, da müßt ich eben zweien von euch kündigen. Also wer geht in die Häuser nach Gschwend hinauf?“

Unruhig scharrten die Holzhauer und wichen dem fragenden Blick des Försters aus und sahen zur Decke empor oder auf den Boden. Umständlich schlug sich der Utz eine Prise Tabak auf die Faust und schnupfte sie in die Nase auf. Der Ambros Keppl und der Kaspar Thums sahen sich wieder an und verstanden sich. Der Ambros räusperte sich:

„Wenn es noch eine Weile Zeit hätte, Herr Förster? Wir haben uns das schon überlegt, aber als ledige Mannsbilder können wir doch net naufziehen.“

Das Aufatmen der andern belustigte den Förster, und händereibend freute er sich selber auch über die Lösung:

„Na also! Das ist gut! Seht also zu, daß ihr bald zweispännig werdet und unter die Haube kommt. Wenn ihr mit dem Stangenhauen fertig seid, dann könnt ihr gleich im Taglohn die Häusel herrichten: die Stuben weißeln, das Dach richten und was sonst noch zu tun ist. Könnt es euch ja einmal anschauen. Wird das beste sein, wir gehen am Montag gegen Abend mitsammen hinauf. Das wäre alles, einen guten Sonntag also.“

Die sieben stampften aus der Forstkanzlei, trampelten durch den Hausgang ins Freie, setzten die Hüte auf und zogen die Pfeifen wieder aus den Hosensäcken.

„Was meinst?“ fragte der Utz leise den Sterl.

„Wenn die Leute närrisch werden, dann geben sie ein Zeichen. Die sind ja blöd! Sollen nur einmal einen Winter da droben mitmachen, dann singen sie schon anders!“ kritisierte der Sterl. „Ich hab fünfundzwanzig Jahr da droben ausgehalten und weiß das Meinige.“

Der Kern hatte sich an die beiden herangemacht und seufzte: „Ist eine schöne Zeit gewesen, aber heute ist das anders.“

Der Ambros Keppl und der Kaspar Thums waren schon vorangegangen, und als die Pfeifen angebrannt waren, folgten ihnen auch die anderen auf dem Weg nach Stinglreut hinunter. Die Sonne säumte die Wipfel der Fichten links und rechts am Weg noch golden ein, ehe sie versank und aus dem Wald die Schatten kamen.

Der steinige Weg lief vor ihnen her abwärts und wollte für die müden Füße kein Ende nehmen. Im Rucksack klapperte der Kochtiegel, und die geschulterten Äxte drückten. Plempernd schlug die umgehängte Baumsäge bei jedem Sprung über einen Stein an die Rauchtabakbüchse in der Joppentasche des Thums. Es dauerte eine lange Weile, bis er seinen schwierigen Gedankengang abbrach und zweifelnd seinen Kameraden fragte:

„Jetzt sag einmal — in die Gschwend sollen wir hinauf, soviel ich mich auskenne? Wie ist denn das gekommen?“

Der Ambros schnüffelte mit seiner großen Nase, die wie ein Geierschnabel gebogen war.

„Du hast mir zugeblinzelt, also hab ich das Maul aufgemacht.“

„Ei, ei, ist das eine dumme Geschichte!“ tat der Kaspar. „Und heiraten sollen wir auch, wenn ich recht verstanden hab.“

„Da hast schon recht verstanden.“

„Und da wird man net einmal gefragt?“ wunderte sich der Kaspar kopfschüttelnd, worauf ihn der Ambros grob anfuhr:

„Depp, hab ich dich net angschaut? Und hast du mir net zugezwinkert? Nachher hab ich natürlich zum Förster gesagt, daß wir zwei auf die Gschwend ziehen und heiraten.“

„Gezwinkert hab ich?“ zweifelte nun der Kaspar wieder, „kann aber sein, daß mir nur ein kleines Fliegerl oder eine Mucken in die Augen gekommen ist.“

„Ja, Herrschaftseiten, willst mich jetzt im Stich lassen?“

„Nein, das net. Eigentlich paßt es mir ja, aber was wird die Wirtsresl sagen?“

Der Ambros Keppl bremste seine langen Schritte und sah den Kaspar Thums mit scharfen Augen an. Betont und in salbungsvollem Hochdeutsch sagte er: „Das Weib hat dem Manne zu folgen — und wenn sie das net tut, dann taugt sie sowieso nix.“

„Das sagst du, aber für mich wird das eine harte Nuß“, seufzte der Kaspar.

„Da gibt’s nix mehr zu überlegen! Ich sag zu der Meinigen: Entweder du gehst mit, dann wird geheiratet, oder du bleibst da, dann kannst dich um einen andern umschauen. Bedenk, Kaspar: Wohnung frei, Holz frei und noch ein paar andere Annehmlichkeiten, von denen ich jetzt gar net reden will. Jeder hat sein eigenes Haus und kann tun, als ob es das seinige wär. In der Gefangenschaft haben wir ausgemacht, daß wir beinander bleiben, und wenn du das nimmer wissen willst, dann kannst mir den Buckel runterrutschen!“

„Ich werde es morgen der Resl sagen.“

„Nix morgen!“ beharrte der Ambros. „Heut noch wird das ausgemacht! Du bist eh beim Reibenwirt, und da wart ich um zehn Uhr vor dem Haus auf dich. Bis dahin hab ich es meiner Karolina auch beigebracht, und hoffentlich macht mir der alte Sterl keine Schwierigkeiten!“

Der Teufelsbach schäumte aus einer Schlucht heran und lief neben dem Weg her, der hier zur Waldstraße ausgebaut war, durch die Buschau dem Dorf Stinglreut zu. Die Sonne war untergegangen, und der Wald dämmerte sich ein. Das Rauschen des Baches verschluckte das Klappern der Holzschuhe.

„Wenn du mir aber ein wenig beireden tätest, bei der Resl“, fing nun der Kaspar vorsichtig an, „wenn du so beiläufig zum Wirt kämest und davon zu reden anfangen tätest, dann wär das für mich leichter.“

„Nix da! Das mußt du selber ausmachen.“

„Und wenn sie net will?“

„Höllseiten, gibt ja noch andere Weibsbilder auch!“

„Eigentlich hast du recht, aber ich hab ein so weiches Herz, und die Resl wird mich gar net ausreden lassen.“

„Wenn du nix mehr zu reden weißt, dann haust du einfach ab.“

Nun führte die Straße ein Stück eben dahin, und sie kamen aus dem Wald. In den Häusern von Stinglreut brannten schon die Lichter, und der Kirchturm stach in den dunkelblauen Nachthimmel.

„Um zehne bin ich beim Wirt und warte auf dich!“

Der Ambros bog in einen Wiesensteig ein und steuerte einem kleinen Bauernanwesen zu, wo seine Mutter in zwei Stuben wohnte, und der Kaspar wanderte dem Dorf zu, wo er bei seiner Base in einem kleinen Häusl Aufnahme gefunden hatte. Das Gebetläuten vom Kirchturm beendete den Tag und mahnte zur Nachtruhe. Ringsum kam das Echo der Glockenklänge von den Waldhängen zurück.

Die alte Mutter des Ambros Keppl wartete schon mit einem gezupften Teller voll schmalzigem Kartoffelsterz auf den Sohn, und als dieser sich am Brunnen gewaschen hatte und sich zum Tisch setzte, rückte er auch gleich mit seiner Neuigkeit heraus. Die Kepplin war ein gescheites Weib, das ihr Lebtag die Unannehmlichkeiten einer kleinen Mietwohnung und die Herrschaft eines launischen Hausherrn zur Genüge kennengelernt hatte. Sie war voller Freude über das Glück ihres großen Buben, der nun also heiraten und sogar in ein eigenes Häusl ziehen sollte.

„Lieber im hintersten Waldfleck sein eigener Herr, als da im Ort in der schönsten Mietwohnung“, sagte sie. „Ich bleib ja herunten, denn mir wär der Weg in die Kirche und ins Dorf zu weit, aber für dich ist es ein wahres Glück, und wenn die Karolina auch einverstanden ist, dann kann sich ja gar nix fehlen.“

„Ich freu mich schon drauf“, versicherte er, „das ist gerade was für mich. Bin gern im Wald, hab dann net weit zur Arbeit, Wirtshaus brauch ich keines, und auf die Leute im Dorf kann ich auch verzichten.“

Die verpechte Arbeitskleidung legte er ab und zog einen abgetragenen Sonntagsanzug an. Er hatte es eilig. Über einen Wiesensteig stelzte er dem Ort zu, und die lautvolle und webende Maiennacht beflügelte ihn. Am unteren Ende des Dorfes hatte sich der Holzhauer Sterl ein altes Haus gekauft und es herrichten lassen. Der Ambros betrat es mit einem Hochgefühl, als käme er nicht als der nichtshabende Holzhauer zum Hochzeitausmachen, sondern als ein Mann, hinter dem Haus und Hof stand und der seiner Zukünftigen etwas zu bieten hatte.

Eigentlich würde ja dieses Haus hier auch später einmal an ihn fallen, den Schwiegersohn, weil die Karolina nur noch das einzige Kind des Sterl war, nachdem der Sohn im Kriege blieb. Mit der Karolina, mit der er schon vor dem Krieg angebandelt und ihr auch fleißig Feldpostbriefe geschrieben hatte, hatte er es also ganz gut getroffen.

Überraschen konnte er sie nicht mehr, das merkte er schon, als er in die Stube trat, denn sichtlich hatten Vater und Mutter Sterl eben mit ihrer Tochter von ihm gesprochen, und der Sterl wußte ja schon, wer der neue Inwohner von einem der Gschwendhäuser sein würde.

„Wissen tut ihr es schon“, fiel er also gleich mit der Türe ins Haus, „jetzt wird es zum Heiraten, wenn alles stimmt und wenn die Lina damit einverstanden ist. Was meinst du dazu?” Er wollte damit beginnen, das herrliche Leben in der Waldeinsamkeit auf fast tausend Meter Höhe auszumalen, aber die Lina fuhr ihm lachend dazwischen:

„Da brauchst du mir nix zu erzählen, ich bin ja da droben aufgewachsen. Oh, ist das eine schöne Zeit gewesen, und gern geh ich wieder hinauf!”

Sie war ein schlankes, fast schmächtiges blondes Mädchen mit einem runden und gesunden Gesicht und einem kräftigen, von Sommersprossen besetzten Stupsnäschen, das gerne lachte, aber weniger gerne redete, geradeso, wie sie halt die Waldeinschicht auf der Gschwend gemacht hatte.

„Für einen Holzhauer gibt es nix Schöneres, als so nah bei der Arbeit zu hausen. Zwei Geißen könnt ihr euch leicht halten, das Brennholz habt ihr vor der Tür, und wenn einer net dumm ist, dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten, wo man sich billiger lebt und so —” Der alte Sterl kniff ein Auge zu. Sein gegerbtes, faltiges Gesicht mit dem hängenden Schnurrbart spiegelte alle Waldgeheimnisse wider.

„Fehlt sich nix, Schwiegervater, ich bin kein Dummer! Die Hauptsache ist, daß die Lina mitgeht! Ich versteh gar net, warum sich sonst keiner gemeldet hat für die Gschwend, die andern werden mich und den Kaspar wohl für närrisch halten.”

Und während beim Sterl noch viel über die Hochzeit, die man ganz schlicht feiern wollte, gesprochen wurde, drückte sich der Kaspar Thums bänglich und wie ein Schuldbewußter in die Küche des Reibenwirtes, um mit der Resl zu reden. Verlegen begann er:

„Also, daß ich dir sag, es pressiert mit dem Heiraten, und die Wohnung haben wir schon.”

Die Resl, der man die verblühte Jugend schon anmerkte, klapperte mit den Töpfen und bemerkte nur bissig:

„O du Gimpel! Wo wirst du eine Wohnung hernehmen, wo es überhaupt keine gibt! Ausgerechnet du?“

„Du wirst staunen, ein ganzes Haus! Und drei Jahre wohnungsgeldfrei!“

„Du spinnst ja!“

Soweit er die Resl kannte, war das Gespräch bis jetzt ganz gut verlaufen, und in der Meinung, daß jetzt der Zeitpunkt günstig sei, mit der Wahrheit herauszurücken, sagte er mit einem gewinnenden Lächeln:

„Wir werden heiraten und auf die Gschwend ziehen.“

Da wandte sie sich vom Ofen ab und starrte ihn verblüfft an:

„Jetzt spinnst du aber wirklich. Fallt dir nix Dümmeres ein?“

„Ist denn das was Dummes?“ fragte er bescheiden.

„Ja, glaubst du denn, ich geh in die Gschwend hinauf, wo die Fuchsen und die Hasen sich gute Nacht wünschen? Da kann ich mich ja gleich lebendig eingraben lassen!“

„Wunderbar ist es da droben! Geißen können wir uns halten und haben ein Haus für uns. Holzfrei sind wir auch.“

„Und im Winter friert uns das Maul zu, und kein Elektrisch und weit und breit kein Mensch! Wer hat dir denn diesen Blödsinn eingeredet?“

„Der Ambros hat halt schon zugesagt.“

Sie lief rot an: „Das hab ich mir denkt, daß dieser Spitzbub dahintersteckt! Aber da wird nix draus!“

Er stammelte ratlos: „Hab aber dem Förster schon zugesagt und kann mich doch net blamieren. Der Ambros geht ja auch hinauf.“

„Dann heiratest meinetwegen den Ambros, aber mich laß in Ruhe!“

Nun war es Zeit, daß er es andersherum versuchte.

„Aber geh, Reserl“, schmollte er und legte den Arm um ihre Hüfte. Sie aber drückte ihm den brennheißen Schöpflöffel auf die Finger, daß er aufjuchzend von ihr abließ.

„Kein Wort mehr, das wird nix!“

„Ist es dann zwischen uns aus, wenn ich doch —“, fragte er vorsichtig und blies sich die verbrannten Finger.

„Ja!“

„Dann geh ich!“ drohte er.

„Schau, daß du weiterkommst!“

Das war für den bedächtigen Kaspar Thums zuviel, und darauf wußte er auch keine Antwort mehr. Sollte er nun in die Wirtsstube hinausgehen, aus der man Stimmen hörte? Lieber nicht. Wie ein Dieb schlich er aus der Küche und ins Freie. Unter dem sternhellen Nachthimmel war ihm, als wäre er gerade noch rechtzeitig einem großen Ungemach mit heiler Haut entkommen.

„Das ist aber schnell gegangen“, meinte er zu sich selber und sah sich unschlüssig um. Um zehn Uhr wollte der Ambros ihn hier vor dem Wirtshaus erwarten, und nun schlug die Turmuhr gegenüber gerade die neunte Abendstunde. Die Glockenschläge schienen ihm heute so feierlich und laut zu klingen. Im Wirtsgarten setzte er sich unter einer der alten Linden auf eine Bank, um seine Gedanken wieder einzufangen und in eine Ordnung zu bringen.

Es war so schön ruhig hier. Die jungen Blätter der Wirtsgartenlinden wurden leicht vom Wind bewegt, und hinter dem Kirchberg herauf hörte er den Bach rauschen. Ab und zu störte nur ein fernes Pumpern oder unterdrücktes Auflachen, wenn in der Gaststube einer der Schafkopfer einen Trumpf auf den Tisch haute und sich ein anderer des gemachten Fehlers freute.

War nun etwas futschgegangen oder nicht?

Das bissige Getue der Wirtsresl hatte ihm schon lange nicht mehr gefallen, und je mehr sie sich kennengelernt hatten, war sie für ihn zu einer trüben Erinnerung an die Militärzeit geworden. Sie kommandierte wie ein Feldwebel und machte ihn zum Putzlappen. War das überhaupt eine Liebe? Wer sieht in so ein Weibsbild hinein? Die einen kratzen und beißen und haben ihren Mann doch gern, die anderen können nicht genug schöntun und mögen ihren Mann doch nicht. Die einen wollen einen Hanswursten, und die anderen haben ihn nur gern, wenn er ihnen von Zeit zu Zeit eine herunterhaut. Wie sollte da er, der Kaspar Thums, wissen, woran er mit der Resl war?

Der Ambros hätte halt dasein müssen, der hätte ihr es besser beibringen können. Überhaupt — der Ambros, der war schlau wie ein Fuchs und gerissen wie eine Maus, die schon einmal aus der Falle kam. In der Gefangenschaft hatten sie sich eng zusammengeschlossen, nachdem sie schon in der gleichen Kompanie gedient hatten, und wenn der Ambros damals in den Vogesen nicht gewesen wäre, dann hätte der Kaspar Thums kaum die Heimat wiedergesehen. Damals, in einer Nacht, war der Ambros zu ihm gekommen und hatte gesagt: „Kaspar, hau ab und versteck dich! Die schießen da in der Gegend herum und passen gar net auf, ob sie einen treffen oder net. Wenn es dumm geht, erwischt dich so ein Kügerl oder eine Granate!“

Da war dem Kaspar Kaiser und Vaterland gleichgültig geworden, und er war dem Ambros in ein Erdloch gefolgt, in das am nächsten Morgen ein Franzose schaute und sie zum Mitgehen aufforderte. Als er, der Kaspar Thums, zusammen mit dem Ambros Keppl nach Hause kam, hatte er keine Angehörigen mehr, weil seine Mutter gestorben und sein Vater drüben in Stubenbach zum zweitenmal verheiratet war. Eine Base, hier in Stinglreut, hatte ihm einen Unterschlupf gegeben, und der Förster Greiner ihn als Holzhauer genommen. Die Wirtsresl hatte dann einmal eine scherzhafte Anfrage für Ernst genommen, und wenn sie auch schon ziemlich übertragen und ein halbes Dutzend Jährlein älter war als er, so hatte ihm das doch sehr gefallen und ihm ein wenig Heimatgefühl in Stinglreut gegeben. Und jetzt, weil er auch noch ein Unterkommen gefunden hätte und sogar in ein eigenes Häusl ziehen könnte, wollte sie nicht mit! Obwohl ihr Bruder, dem nun die Wirtschaft gehörte, froh gewesen wäre, wenn er sie losgebracht hätte.

Vielleicht aber überlegte es sich die Resl noch einmal?

Droben im Wald schrie ein Käuzchen in die Nacht. Es wurde kühl auf der Gartenbank. Uber den Dorfplatz kam ein langer Schatten heran, und der Kaspar ging ihm aus dem Wirtsgarten entgegen.

„Na, was ist jetzt?“ fragte der Ambros gedämpft.

„Nix, sie will net.“

„Das hab ich mir denkt. Sei froh, sag ich, die hätt dir das Leben ganz schön sauer gemacht! Weißt du dir eine andere? Her muß eine, und wenn sie einen Buckel hat!“

„Weiß keine“, maulte der Kaspar niedergeschlagen.

Der Ambros wiegte überlegend seinen Oberkörper und schnüffelte mit seiner Geiernase, wie er es immer tat, wenn ihn etwas über Gebühr beschäftigte.

„Die Walburga vom Sagschneider, die kennst du doch? Ist ja in der Nachbarschaft. Die geht mit keinem Burschen, und die wär gar net so übel.“

„Freilich, oh, die wär mir lieber als die Resl, aber so ein junges Ding meint, wer noch alles kommen und um sie anhalten müßte. Da ist der Kaspar zu wenig.“

„Ach was!“ zischte der Ambros. „Das wollen wir erst einmal probieren und zwar gleich.“

„Wie denn? Wenn du mir net dabei hilfst, mag ich net.“

Der Ambros nahm seinen Kameraden beim Arm und zog ihn fort. Hinter der Kirche ging ein schmaler Weg den Hang hinunter zum Bach und ein Stück weiter abwärts zur Sägemühle.

„Die sind noch auf, da müssen wir noch warten“, flüsterte der Ambros und drückte den Kaspar auf einen Wiesenrain nieder. „Dort überm Stadel ist ihr Fenster, und eine Leiter werden wir schon finden. Wenn sie ins Bett gegangen sind, dann steigst du hinauf und klopfst an.“

„Und was soll ich sagen?“ zwispelte der Kaspar ängstlich.

„Du sagst, daß du dir beim Tag nichts zu sagen getraust und deswegen ans Fenster kommst, daß du ganz wild bist nach ihr und dir selber den Kopf abreißen tätest, wenn sie dich net will. Sag nur gleich, daß du sofort heiraten willst, das zieht schon.“

„Und wenn sie gar net aufmacht?“

„Du mußt so laut klopfen und so lange, bis sie aufmacht. Die will doch auch net, daß ihre Leute merken, daß jemand an ihrem Fenster ist.“

Während sie warteten, wisperte der Ambros dem Kaspar noch weitere Anweisungen zu, und als in der Sägmühle das Licht ausgemacht wurde, suchten sie gemeinsam nach einer Leiter. Das Rauschen des Baches über den Fall verschlang ihre schleichenden Schritte und das Knarzen des Stadeldaches, als der Kaspar auf den Knien zum Fenster der Walburga rutschte.

Der Ambros brauchte am Fuße der Leiter gar nicht lange zu warten, denn kaum war der Kaspar in der Dunkelheit verschwunden, baumelten seine Füße auch schon wieder vom Stadeldach und suchten die oberste Leitersprosse.

„Was ist denn? Hat aber net lang dauert“, sagte dieser fragend.

„Aufgemacht hat sie, aber wie ich zu reden anfangen wollte, hat sie gesagt: wenn ich was will, kann ich beim Tag kommen, und hat das Fenster zugeschlagen — und mir aufs Hirn.“

Dann lachten sie beide und gingen wieder in den Ort zurück.

„Also morgen — und ich bin dabei, sonst wird es wieder nix. Dich kann man ja net allein lassen“, verabschiedete sich der Ambros von seinem Kameraden.

Am anderen Tag, als die Stinglreuter aus der Sonntagsmesse gingen, standen der Ambros Keppl und der Kaspar Thums zufällig an der Ecke der Freithofmauer, an der der Weg hinunter zur Sägemühle vorbeiführte, und als die stramme, rotbackige und braunhaarige Walburga an ihnen vorbei mußte, sprach der Ambros sie schnüffelnd an:

„Burgl, wir zwei hätten mit dir was zu reden“

„So?“ tat sie hochnäsig, blieb aber doch bei ihnen stehen. Der Ambros wartete gar nicht erst, bis der Kaspar etwas sagte, sondern er fragte die Walburga:

„Ist net heut nacht einer an deinem Fenster gewesen?“ Der Kaspar stand dabei und schaute wie ein gescholtener Schulbub.

„Hab ihn schon kennt“, erwiderte die Burgl schnippisch, „diese Sachen mag ich net! Wenn er mir was sagen will, dann soll er beim Tag sein Maul aufmachen!“

„Weißt, er ist halt kein Maulaufreißer und Sprüchmacher, aber ein guter Kamerad — und alleweil erzählt er mir von dir“, tat der Ambros bieder, und der Kaspar wechselte dabei die Farbe.

„Daß ich net lache!“ zürnte die Burgl. „Und die Wirtsresl? Das weiß man ja im ganzen Dorf, daß er zu der hingeht!“

Nun faßte sich der Kaspar: „Wo hätt ich denn hingehen sollen? Bin halt zum Wirt gegangen, aber mit der Resl? Da ist fast gar nix dahinter, die will nix von mir wissen — und ich bin halt ein rechter Zipfl und trau mir nix zu sagen — deswegen redet der Ambros für mich.“

Daß er seine Unbeholfenheit so offen zugab, stimmte die Walburga milder, und sie lachte nun schon. Als der Ambros nun wieder zu reden begann, eindringlich mit den Händen gestikulierend und wichtig mit den Augendeckeln blinzelnd wie ein Viehhändler, hörte sie ihm schon mit mehr Interesse zu.

„Bist net ausgeschmiert mit diesem Lattierl da, und dein Vater hat noch einen ganzen Schüppel Kinder, da kannst du net alleweil daheim an der Suppenschüssel sitzen. Ich tät net lang überlegen, weil heut eh auf ein Mannsbild zehn Weibsleut fallen, wo so viele im Krieg geblieben sind. Uns pressiert es, weil wir zwei heiraten müssen — weil wir auf die Gschwend gehen.“

Die Redseligkeit seines Kameraden bewundernd, hörte der Kaspar staunend zu, wie der andere das Leben in der Einöde droben an der Grenze so schön ausmalte, als gäbe es dort nur lauter Honiglecken, und man tät leben wie ein König.

„In der Gschwend hat die Welt ihr End, sagen aber die Leute“, überlegte die Burgl und gab dann zu: „Mir tät es nix ausmachen.“

„Alsdann“, triumphierte der Ambros, „dann gehen wir gleich zu deinem Vater und der Muter und machen die Sache aus.“

„Warum sagt er nix?“ entrüstete sich die Burgl, halb geschämig und halb geärgert.

„Ich —“ stotterte der Kaspar, „ich rede schon noch, aber wenn der Ambros net dabei ist.“

„Also? Was ist?“ drängte der lange Keppl.

Die Burgl wurde ernst: „Ist recht, und wir zwei werden uns das schon ausmachen. Dich brauchen wir gar net dazu. Wenn du aber meinst, du mußt dabeisein, wenn wir mit dem Vater reden, geh nur mit.“

Dann lachte sie wieder über den tiefen und erlösenden Seufzer des Kaspar und sein glückstrahlendes Gesicht und ging ihnen voran den Steig zur Säge hinunter.

In der Stube des Sägmüllers Wurm tummelte sich ein halbes Dutzend kleiner Kinder und stritten sich drei größere Buben mit einem Mädchen, das das Mittagessen vorbereitete und wohl zwei Jahre älter war als die Walburga. Die Sägmüllerin versuchte schimpfend, die Ruhe herzustellen, als die Walburga mit den beiden Holzhauern eintrat.

„Die zwei möchten mit dir und dem Vater reden“, erklärte die Burgl und lachte verstohlen.

„Der Vater ist in der Säge drüben, und da gehen wir halt gleich hinüber, wenn es so was Wichtiges ist.“

Die Sägmüllerin ging ihnen voraus, und in der holzverstaubten Säge, bei den stillstehenden, die Bäume fressenden, Stahlzähne bleckenden Sägegattern war das Hochzeitstagmachen mit dem verdrossenen Sägmüller bald abgetan.

Mit etwas Mißtrauen die beiden Brautwerber musternd und sie anhörend, entschied er grob:

„Meinetwegen, bin froh, wenn ich wenigstens eine aus dem Haus bringe. Aber Geld haben wir net, und was sie mitbekommt, ist nix weiter wie ein wenig Wäsche und vielleicht ein Stückei zur Wohnungseinrichtung.“

„Und das Bett, wie es sich gehört“, ergänzte die Sägmüllerin.

„Das ist ja alles gar net so wichtig“, stotterte der Kaspar, und die Walburga, die wortlos dem Verhandeln gefolgt war, lächelte ihm nun mit feuchten Augen zu.

„Es ist wohl ein wenig schnell gegangen, aber der Vater hat recht: es sind noch viel zuviel Kinder im Haus, und einmal muß es ja doch sein.“

„Soll dich net reuen, Burgl, und so froh bin ich, daß ich es dir gar net sagen kann.“ Ein wenig durcheineinander gebracht, drückte ihr der Kaspar die Hand, und der Ambros zwinkerte belustigt den Sägmüllerleuten zu.

„Morgen machen wir blau und tun nix“, erklärte er händereibend, „da holen wir uns die Heiratspapiere und schauen uns einmal auf der Gschwend um. In der Frühe kann der Kaspar gleich über die Grenze nach Stubenbach gehen, weil er dort seine Papiere bekommt, und dann treffen wir uns am Nachmittag beim Förster auf der Guglwies.“

Der Sägmüller war schon wieder im unteren Teil der Sägmühle verschwunden, und sein Weib hatte die Überraschung noch nicht überwunden.

„So was ist mir noch net vorgekommen! Hab gar net gewußt, daß sich zwischen euch zweien was angesponnen hat! Hab alleweil gemeint, der junge Wirt hätte ein Auge auf unsere Burgl, weil er schon einmal meinem Mann gegenüber was angedeutet hat.“

„Schnell ist es gegangen, Mutter“, meinte die Burgl, „aber eins muß ja einmal aus dem Haus, und den Wirt hätte ich net mögen.“

Als sich die zwei Holzhauer wieder verabschiedeten und zum Dorf hinauf gingen, freute sich der Kaspar: „Halt mich, Ambros, damit ich net aus der Haut fahre oder in die Luft springe! Wie wir von der Gefangenschaft gekommen sind, hab ich gemeint, es gibt für mich nix Schöneres mehr auf der Welt, und jetzt — jetzt soll ich die Burgl kriegen und ein Häusl? Das geht mir auf einmal gar net in den Kopf hinein!“

An diesem Sonntag gingen sie noch zum Wirt, ließen sich von den Dorfleuten und den Holzhauern aufziehen und für dumm halten und lachten darüber. Als der Kaspar nicht in die Küche ging und die Resl, als sie sich zu ihnen an den Tisch setzte, nicht beachtete, wurde diese fuchtig:

„Alleweil hab ich da noch ein Wörtl mitzureden, und ich sag, daß es mit der Gschwend nix wird!“

Da nahm sich der Kaspar Thums einen Anlauf und sagte etwas zaghaft:

„Da bist schon zu spät daran. Ich heirate in vierzehn Tagen.“

„Da bleibt dir der Schnabel sauber!“ lachte sie ihn aus, aber kaltblütig mischte sich nun der Ambros in das Gespräch und schnüffelte blinzelnd:

„Ich mein aber, daß dir der Schnabel sauber bleibt.“

Nun kamen bei der Resl Zorn und Mißtrauen hoch. „Was wird da gespielt?“

„Das wirst noch innewerden!“ lachte der Ambros und zog den Kaspar vom Sitz und zur Türe.

Die Resl griff sich den Thums am anderen Arm und zischte ihm zu: „Du hast mir das Heiraten versprochen!“

Da raffte der Kaspar seinen ganzen Mut zusammen und spielte den Groben: „Und du hast mich gestern hinausgeworfen!“

Dann fuhren sie aus der Türe wie zwei Flüchtende, und hinter ihnen dröhnte das Gelächter der Gäste und das Schimpfen der Wirtsresl.

„Respekt!“ meinte der Ambros draußen anerkennend: „Du hast das Richtige gesagt! Und wenn der Wirtssepp einmal weiß, daß du net seine Schwester heiratest, sondern die Burgl, die er selber im Auge gehabt hat, dann brauchst du beim Reibenwirt überhaupt nimmer einkehren.“

Über der Guglwies, wo die Waldwege sich teilten, der eine rechtsab zur Grenze führte und der andere links hinauf zur Gschwend ging, saß am späten Montagnachmittag der Ambros Keppl und wartete auf den Kaspar, der von Stubenbach herüberkommen mußte.

Am Vormittag war er, der Ambros, auf der Gemeinde und im Pfarrhof gewesen und hatte das Aufgebot zur Hochzeit mit der Karolina Sterl erstellen lassen. Dann war ihm die Wirtsresl über den Weg gelaufen und hatte ihn giftig angefahren:

„Wie ist das jetzt?“ hatte sie wissen wollen. „Ihr zwei Narren seid imstande und geht wirklich auf die Gschwend! Und wenn du mir den Kaspar abredest, dann kannst du was erleben!“

Und er erwiderte ihr mit boshaftem Vergnügen: „Geheiratet wird, Resl, und in vierzehn Tagen ziehen wir auf, da beißt die Maus keinen Faden mehr ab.“

Sie hatte ihn ausgelacht und ihm die Faust gezeigt: „Glaubst du, ich geh da hinauf, wo die Welt ausgeht und mit Brettern vernagelt ist?“

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com