16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

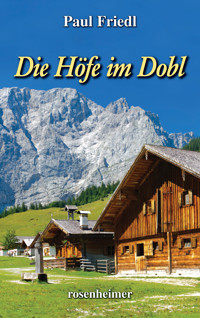

Das schmucke, vom Wald umschlossene Bahnwärterhaus der Waldbahn wirkt so beschaulich auf den Reisenden. Wer denkt schon daran, dass auch unter diesem kleinen Dach Freud und Leid wohnen? Das Geschehen einer Nacht erschüttert den Alltag der Menschen drunten im Dorf und oben auf den Höfen am Hochberg. Was Hass, Liebe und Eifersucht heraufbeschworen haben, zieht die Bahnwärterleute in Feindschaften hinein und verkettet das Schicksal der Familie jäh mit dem der anderen. Dennoch bewahren sie sich ihre Gutherzigkeit, und es gelingt ihnen schließlich, die Not der Menschen ein wenig zu lindern. Paul Friedl zeichnet keine Idylle, sondern lässt echte Menschen in einer spannenden und realistischen Geschichte leben und handeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

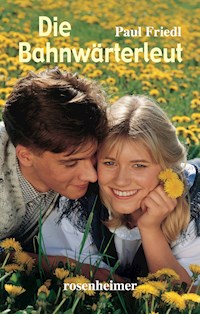

Titelfoto: Michael Wolf, München

eISBN 978-3-475-54681-5 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Die Bahnwärterleut

Das schmucke, vom Wald umschlossene Bahnwärterhaus der Waldbahn wirkt so beschaulich auf den Reisenden. Wer denkt schon daran, dass auch unter diesem kleinen Dach Freud und Leid wohnen? Das Geschehen einer Nacht erschüttert den Alltag der Menschen drunten im Dorf und oben auf den Höfen am Hochberg. Was Hass, Liebe und Eifersucht heraufbeschworen haben, zieht die Bahnwärterleute in Feindschaften hinein und verkettet das Schicksal der Familie jäh mit dem der anderen. Dennoch bewahren sie sich ihre Gutherzigkeit, und es gelingt ihnen schließlich, die Not der Menschen ein wenig zu lindern. Paul Friedl zeichnet keine Idylle, sondern lässt echte Menschen in einer spannenden und realistischen Geschichte leben und handeln.

Im Tanzsaal beim Tannenwirt zu Aubach geigten und schrammten, pfiffen und bliesen die Musikanten einen flotten Bauerndreher, scherfeiten und scharrten die Paare, und das Gelärm von Musik, Lachen und Reden drängte, zusammen mit Rauch und Bierdampf in die stockfinstere Herbstnacht hinaus. Im Saal pumperte der Bierschlegel, mit dem der Tannenwirt frisch anzapfte, und der Wirtssohn Andres rollte rumpelnd ein leeres Faß über das Steinpflaster des gewölbten Hausgangs ins Freie. Schnaufend gönnte sich dann der Andres vor der Haustür eine kleine Pause, stand breitbeinig und starrte in die Dunkelheit. Die Hemdsärmel an den muskulösen Armen bis über die Ellenbogen zurückgeschoben, den weißen Metzgerschurz um Brust und Bauch, vierschrötig und plump, wirkte er wie ein Hausknecht, der darauf wartete, daß es jemanden an die Luft zu befördern gebe.

Sein kugelrunder Kopf mit dem feisten Gesicht und den dicken Backen, die blinzelnden Augen und das wippende Streichholz zwischen den wulstigen Lippen, gaben ihm etwas gemütlich Harmloses, sie verrieten aber auch, daß der junge Mann Kraft genug besaß, um für Ruhe und Ordnung im Hause seines Vaters eintreten zu können.

Ein kühler Wind wehte von den Bergen des Bayerischen Waldes, fegte über den Dorfplatz und raschelte mit dem Laub unter den Linden des Wirtsgartens. Dorf und Wald, die Hausgiebel und die entblätterten Baumkronen waren in der nebelschwangeren Finsternis verschwunden, und nur von der anderen Seite des Dorfplatzes sahen zwei trübe Lichter, die Fenster der Gaststube beim Alten Wirt, herüber. Aus den Tiefen der Nacht brachte der Wind stoßweise das Rauschen des Waldes am Hochberg und das Sausen des Aubaches, der im Unterdorf über das Wehr der Sägemühle schoß.

Angesichts der kärglichen Beleuchtung beim Alten Wirt mußte der Andres schadenfroh grinsen. Seit der Tannenwirt sein Gastzimmer umgebaut, ein Nebenzimmer und einen Tanzsaal geschaffen hatte, war es mit dem Alten Wirt aus. Nur wenige Stammgäste waren ihm verblieben, und niemand dachte mehr daran, in seiner engen Tanzstube im oberen Stock eine Hochzeit abzuhalten. Wenn beim Tannenwirt die Gaststube voll war, dann saßen beim Alten Wirt höchstens ein halbes Dutzend griesgrämige Bauern, nörgelten über die Zeiten und spielten einen langweiligen Tarock. Er konnte sich denken, wer heute dort drüben unter der schwachen Glühbirne am abgewetzten Biertisch saß: der protzige Eberlbauer und der alte Dorfwagner Engelbert Rankl, der eigentlich heute im Tanzsaal sein müßte, bei der Hochzeit seiner Tochter Lona, die am Vormittag mit dem Bahnwärter Ambros Schaffer getraut worden war.

Gutes würden sie kaum reden, da drüben, über den Tannenwirt und das Brautpaar.

Eine seltsame Hochzeit war das heute. Der Ambros war nicht vom Dorf, und die Lona hatte ihn gegen den Willen ihres Vaters genommen. Aber mehr als der alte Dorfwagner würde der Eberl an seinem Zorn beißen, denn er war hinter der Lona hergewesen wie der Geier hinter einer Haustaube. Und wenn der Ambros und die Lona auch gut zusammenpaßten, bleiben würde eine Feindschaft, die nicht ohne Folgen sein konnte und noch allerhand Wirbel in das Dorf Aubach bringen würde.

In weitem Bogen spuckte er das wippende Zündholz auf den Dorfplatz. Was ging es ihn an! Respekt vor der Lona! Sie hatte dem großkopfeten Eberlbauern gezeigt, daß man mit Geld nicht alles haben kann.

Er ballte die Fäuste in den Hosentaschen. Der Eberl Hans wußte ganz gut, warum er den Tannenwirt mied. Da war noch eine Rechnung offen zwischen dem Wirtssohn Andres Fastner und dem größten Bauern im Dorf, eine bittere Rechnung!

Das hatte Zeit! Mochte der Eberl Hans sich einbilden, daß der Tannenwirtssohn schon alles vergessen hatte, um so besser! Vielleicht war es auch gut gewesen, daß der Eberlbauer ihm die Resl vom Zandtner ausgespannt hatte; Wenn er heute so überlegte … Die Schönheit der Resl war dahin, seit sie im Kindbett war, und jetzt hatte der Eberl sie am Hals, sie und das Kind. Jetzt wollte er von ihr nichts mehr wissen, und das besänftigte den Zorn des Andres ein wenig, denn sicher würde sie oft daran denken, daß es besser gewesen wäre, wenn sie beim Tannenwirtssohn geblieben wäre. Trotzdem — der Eberl Hans wußte, daß diese Rechnung noch offenstand und es nur die Gelegenheit brauchte, um die Quittung zu erhalten.

Die Musik im Tanzsaal hatte ausgesetzt, und das Stimmengewirr brauste in den Hausgang heraus, übertönt vom Lachen.

Der Andres wollte sich gerade wieder an die Schenke im Saal begeben, als ein Geräusch ihn veranlaßte, noch einmal auf den Dorfplatz zu schauen. Beim Alten Wirt wurde eine Tür zugeschlagen, und rauhe Männerstimmen verrieten, daß sich jemand dem Gasthaus Zur Tanne näherte. Im schwachen Schein der Lampe, deren Licht nur einige Schritte weit auf den Platz hinausreichte, tauchten zwei Männer auf.

Der Andres pfiff leise durch die Zähne. Jetzt konnte es am End noch lustig werden! Er hatte die beiden gleich erkannt, und unwillkürlich nahm er die Fäuste aus der Hosentasche, als müßte er den Ankommenden den Eingang verwehren. Da waren sie also: der lange, knochige Großbauer Hans Eberl und der kleine, vom Alter gebuckelte Dorfwagner, ihrem Gang nach beide schon angetrunken. Sie stutzten, als sie den Andres unterm Haustor sahen, und der Alte blieb stehen:

„Ich geh lieber heim.“

Der Eberl salferte antreibend: „Geh weiter, wir halten uns net lang, möcht grad sehen, wie es zugeht da drinnen.“

„Nein, heut net! Wie schaut das aus, wenn sie mich sehen.“

„Ach was, wir können doch unser Bier kaufen, wo wir wollen! Grad extra gehen wir hinein, Engelbert, grad extra! Und ich möcht sehen, wer uns das verbieten wollt!“ Der Eberlbauer packte den Alten am Arm und zog ihn mit sich. Der Andres trat zur Seite und, den jungen Bauern übersehend, spöttelte er den Dorfwagner an:

„Jetzt kommt der Brautvater! Hast mir schon gefehlt. An so einem Tag gehört es sich, daß der Vater auch dabei ist. Die werden sich freuen!“

„Wir gehen nur in die Gaststube“, knurrte der Eberl Hans. „Mit der Hochzeit haben wir nix zu tun!“

„Bist auch net eingeladen, soviel ich weiß“, sagte der Andres grob, und fügte bissig hinzu: „Und wir haben dir auch net Post getan.“

Mit höhnendem Lachen gab ihm der Eberl heraus: „Ihr habt ein Wirtshaus, und Hausverbot hab ich bei euch net. Also?“ Den taumelnden Alten mit sich ziehend, verschwand er in der Gaststube und knallte die Tür zu. Der Andres zuckte die Schultern, suchte in der Hosentasche ein Streichholz, steckte es zwischen die Zähne und ging dem Tanzsaal zu.

An der Saaltür traf er auf den Rankl Xaver, den Bruder der Braut, und flüsterte ihm zu: „Dein Vater sitzt in der Gaststube, und der Eberl ist dabei.“

„Das hab ich mir gedacht, daß der keine Ruh gibt! Was will er denn?“

Mit einem Schulterzucken ging der Andres weiter und trat hinter die Saalschenke, während der Xaver sich durch die Tanzenden drängte und dem Brauttisch im Hintergrund des rauchgeschwängerten Raumes zustrebte. Dort sprach er leise mit dem Bräutigam, einem mittelgroßen Mann mit einem offenen und fröhlichen Gesicht, auffallend blauen Augen unter einem blonden Haarschopf und dem unbefangenen Lächeln des glücklichen Hochzeiters. Erstaunt, verlegen und ein wenig betroffen, stotterte der Ambros Schaffer:

„Der Vater? Warum geht er net in den Saal? Und was will der Eberlbauer? Was hab ich mit dem zu tun? Ich kenne ihn ja nur vom Sehen.“

„Umsonst ist der net da, weißt ja, daß er hinter der Lona her war und sie ihn abgewiesen hat.“

„Das geht doch mich nix an!“

Der Xaver entfernte sich wieder, und seine Schwester, die gemerkt hatte, daß etwas vorgefallen war, faßte ihn am Arm: „Was ist denn?“

„Gar nix ist“, lächelte er gezwungen und nahm seinen Platz am Brauttisch wieder ein.

Hinter der Schenke raunte der Andres seinem Vater zu: „Wird gut sein, wenn du in die Gaststube gehst und ein Auge auf den Eberl Hans hast. Der ist net umsonst gekommen!“

Gelassen wischte sich der dicke Tannenwirt die Hände am weißen Schurz ab und meinte: „Alsdann — aber in den Saal kommt er net herein! Halt die Augen offen, Andres, von dem lassen wir uns nix hereinpfuschen! Jetzt kauf ich mir die zwei!“ Durch die Tür, die von der Schenke in die Küche führte, ging er, und als er von der Küche aus die Gaststube betrat, hatte er in seinem feisten Gesicht das freundliche und joviale Lächeln des guten Gastwirtes, der sich um seine Gäste kümmert.

Einige junge Leute, die zur Hochzeitsgesellschaft gehörten und sich ins Gastzimmer zurückgezogen hatten, unterhielten sich laut und lärmend an einem Tisch. In der Ecke saßen der Eberl und der Dorfwagner, sahen beim Eintritt des Wirtes absichtlich weg und taten, als hätten sie ihn nicht bemerkt. Da der Wirt sich aber aufseufzend und mit einem gutmütigen Nicken zu ihnen setzte, sahen sie sich verstehend an. Der Eberl Hans setzte ein unverschämtes Lächeln auf, während der alte Rankl den eisgrauen Kopf senkte und auf den Tisch starrte. Vom Saal her kam das vom Reden und Lachen, Stampfen und Juchzen übertönte Spiel der Musikanten, und draußen, im hallenden Hausgang, unterhielten sieb einige Burschen lautmäulig.

Der Wirt schien bester Laune zu sein.

„Na, ihr zwei“, begann er aufgeräumt, „kommt ihr auch zur Hochzeit?“

Der Eberl bemerkte wohl das Lauern in den Augen und wußte, daß die Freundlichkeit nicht echt war. Er antwortete denn auch nur mit einem unverständlichen Brummen, und der Dorfwagner griff rasch zum Bierkrug, um der Frage auszuweichen und die Unterhaltung mit dem Wirt dem Eberlbauern zu überlassen. Der Wirt aber ließ nicht locker und sprach nun den Alten direkt an:

„Du gehörst ja eigentlich an den Brauttisch.“

„Die hat mich net gefragt und sich von mir auch nix sagen lassen. Also bin ich ihr nix schuldig“, würgte der Dorfwagner heraus.

„Und du?“ wandte sich nun der Tannenwirt an den Bauern. „Dich werden sie net eingeladen haben.“

„Wär auch net hergegangen, wenn sie mich eingeladen hätten“, grinste der Eberl.

„Jetzt bist aber da! Obwohl du sonst zu mir gar net hereingehst.“

Dafür hatte der Eberl nur ein Schulterzucken. Der Wirt sah ihn nur augenzwinkernd an und redete wieder, zum alten Rankl hin:

„Der Schaffer Ambros ist ein braver Bursch, bei dem wird deine Lona es schon aushalten können.“

Der Alte schüttelte bekümmert den Kopf und lallte mit bierschwerer Zunge: „Ein lausiger Bahnwärter! Wo sie einen großen Bauern hätte haben können! Der Hans hätte meine Apollonia geheiratet!“

„Meinst? Na ja, da kann man halt nix machen: wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie pappen, und wenn sie auch in einen Kuhdreck fällt. Ist ein altes Sprichwort und hat was Wahres an sich“, tat der Wirt gemütlich, wandte sich aber nun wieder an den schweigsamen Bauern:

„Du hast ja sowieso die Zandtner Resl mit dem Kind. Die Resl ist eine tüchtige Person und mag arbeiten, kann die Bauernarbeit auch. Grad eine solche brauchst du.“

Damit hatte er den jungen Bauern aus der Zurückhaltung herausgelockt und ihn bei der wundesten Stelle erwischt.

„Was für eine ich brauche, das weiß ich selber!“ fuhr er auf. Dann lachte er hämisch und quittierte die Rede des Wirtes mit boshaftem Augenfunkeln. „Net im Traum wär es mir eingefallen, mit der Resl anzubandeln, aber weil dein Andres sich so um sie umgetan hat, wollt ich wissen, ob ich sie ausspannen kann.“

Der Wirt tat gleichgültig. „Aber jetzt hast halt das Kind mit ihr, und das ist ein anderes Paar Stiefel.“

Im wachsenden Rausch hakte nun auch der alte Rankl ein: „Ja, gell, das hat meine Apollonia auch alleweil gesagt: sie mag keinen, der schon mit einer andern ein Kind hat.“

Der Eberl wurde grob: „Red doch net so dumm daher! Wirst doch net glauben, daß ich keine mehr haben kann, weil deine Lona einen andern heiratet?“

„Das hab ich net gesagt“, duckte sich der Alte.

Mit einem breiten Lachen steigerte nun auch der Wirt noch den Ärger des Bauern: „Mir hast du einen Gefallen getan, Eberl. Ich bin froh darüber, daß du meinem Andres die Resl abgenommen hast. Sie wär keine gute Wirtin geworden, aber für dich paßt sie gerade.“

Kalt parierte der junge Bauer: „Die ist nix für mich. Auf die Resl verzichte ich. Dein Andres kann sie haben. Für das Kind komme ich auf.“

In das Gesicht des Tannenwirtes stieg der Zorn, doch er beherrschte sich und antwortete: „Das mußt ihm selber sagen.“ Die Lust zur Unterhaltung mit den beiden war ihm vergangen. Schwerfällig erhob er sich, stand eine Weile, als überlegte er, ob er sie nicht besser gleich an die Luft setzen sollte, ging dann aber zum Schanktisch, goß sich ein halbes Glas Bier ein und verschwand in der Küche.

„Wir hätten net hergehen sollen“, greinte der alte Dorfwagner. „Wie schaut das aus? Ich sitz da, und meine Apollonia —“

„Halt’s Maul, Nachbar!“ zischte der Eberl. „Jetzt sind wir hier, und deiner Lona gratulier ich heut auch noch, wenn ich auch net geladen bin.“

Die Hochzeitsgäste im Tanzsaal gaben sich in ungezwungener Heiterkeit dem Vergnügen hin, und die Musikanten kamen kaum dazu, eine Pause zu machen. Nun wurden die schnelleren Tänze gewünscht, bestellt und auch bezahlt, und die Fünfmarkstücke klapperten in die Schüssel auf dem Musikantentisch. Nur am Brauttisch wollte keine Fröhlichkeit mehr aufkommen. In dieser letzten Stunde vor Mitternacht waren das Brautpaar und die Verwandtschaft schon müde und abgespannt. Nervös zog der Bräutigam Ambros Schaffer an seiner Zigarette und wechselte unruhige Blicke mit seinem Schwager Xaver, der sich so gesetzt hatte, daß er die Saaltür im Auge hatte. Die Braut zupfte zerstreut an ihrem weißen Taschentuch herum und hörte mit einer Unmutsfalte auf der Stirn dem Geplapper einer alten Base zu, die sich immer wieder von neuem darüber aufhielt, daß bei dieser Hochzeit der Brautvater fehle.

„Reden wir doch nimmer davon“, tat die Lona gleichgültig. „Der Vater ist net so, den hat nur der Eberl soweit gebracht. Ich hab doch nix gegen meinen Vater, und er hat nix gegen mich!“

Die Base ließ aber nicht locker. „Wahr ist es eigentlich schon, und dein Vater hat halt dein Bestes gewollt. Könntest eine große Bäuerin sein und hast den Eisenbahner genommen!“

„Hör doch endlich auf! Der Ambros und ich, wir lieben uns, und den Eberlbauern hätte ich nie genommen!“

Um das Gesalber der Base abzubrechen, drehte die Lona ihr brüsk den Rücken und wandte sich an ihren Mann:

„Du bist so ruhig, Ambros! Müde? Ich bin auch froh, wenn Schluß ist.“

Wieder war ein Tanz zu Ende. In einer Saalecke fingen die Burschen zu singen an, und das genossene Bier trieb die Lautstärke der Unterhaltung noch höher.

Erhitzt und ein wenig beschwipst, kam die Zandtner Resl an den Brauttisch und flüsterte der Lona ins Ohr:

„Ich dank dir halt, Lona, und wünsch dir alles Gute!“

Verwundert sah die Braut sie an. „Wofür willst mir denn danken? Bist mir doch nix schuldig?“

„Doch — du hättest mir den Hans wegnehmen können — und meinem Kind den Vater.“

„Ach geh, daran hab ich doch keinen Augenblick gedacht!“

„Aber er! Er ist ganz narrisch auf dich gewesen, jawohl, und wenn ich bedenke, daß du den großen Hof ausgeschlagen hast? Und gar so unrecht ist der Hans net, man muß ihn nur verstehen.“

Die Lona lächelte. „Ist ja gut, und ich hoffe ja auch, daß er dich versteht.“

Wichtig tat die Resl: „Er wird schon noch zur Einsicht kommen!“

„Hoffentlich!“

Die älteren Hochzeitsgäste machten sich nun schon auf den Heimweg, und auch die Eltern des Bräutigams verabschiedeten sich. Der Xaver brachte die zwei alten Leute auf den Dorfplatz zum Auto, das sie nach Deggendorf bringen sollte, wo der pensionierte Eisenbahner Ambros Schaffer senior wohnte.

Die Zandtner Resl aber hatte noch nicht alles angebracht, was sie hatte sagen wollen, und tuschelnd wandte sie sich nun wieder an die Braut: „Du, der Hans sitzt in der Gaststube und dein Vater auch.“

Die Lona wurde blaß: „Der Vater? Warum?“

Ärgerlich fuhr der Ambros die Resl an: „Das hättest net zu sagen brauchen!“ Tröstend sagte er zu seiner jungen Frau: „Ich hab das schon gewußt. Brauchst dich deswegen net zu ärgern, das renkt sich schon wieder ein. Der Eberl hat ihn halt so unter sich.“

Betroffen sah er nach der Saaltür. Dort war der lange Eberlbauer erschienen, den Hut im Genick und den Rausch im Gesicht. Er steuerte an den Tanzpaaren vorbei zum Musiktisch, und auf seinen Zuruf beendeten die Musikanten den Tanz. Er warf einen Geldschein in die Schüssel und verhandelte mit den Musikern:

„Gstanzl!“ forderte er.

Im Saal wurde es ruhig, und die Gäste sahen nun, teils belustigt, teils betreten, auf den Bauern. Die Musiker sahen sich verlegen an, und einer meinte schulterzuckend:

„Wer bezahlt, wird bedient.“

Sie setzten die Instrumente an und spielten die gewünschte Schnaderhüpflweise vor.

Inzwischen war auch der Andres hinter der Schenke auf den Eindringling aufmerksam geworden. Die Fäuste auf den Schenktisch gestemmt, das wippende Zündholz zwischen den Zähnen, schien er eine Weile zu überlegen. Dann schob er sich aus der Schenke heraus und stand abwartend. Die Gäste zogen sich vom Musikantentisch zurück. Sie tuschelten und murrten, als der Eberl Hans zu singen anfing:

„’s Dirndl is vom Heuwinkl -winkl,

g’heirat hat’s einen Eisenbahnerstingl,

hint und vorn nix wie Not,

o je, pfüat Gott.“

Ein kurzes Spiel folgte, und dann fing der Eberl wieder an, laut und rauh:

„Wenn einer nix kann,

dersell geht zu der Bahn —“

Mit einigen langen Schritten war der Wirtssohn bei der Musik angelangt und gebot energisch: „Schluß!“

Während das Spiel vertröpfelte und der Bauer den Gesang abbrach, forderte der Andres:

„Du hast da herinnen nix zu suchen! Verschwinde, aber sofort!“

Aber auch der Eberl hatte seine Anhänger. Ein Bursche rief aus dem Hintergrund dem Wirtssohn zu, er solle den Eberl doch singen lassen und fand auch gleich an einem Tisch Zustimmung.

„Gehen tu ich, wann ich mag!“ begehrte der Großbauer auf.

„Du gehst sofort!“ schrie von der Tür her der Bruder der Braut, der eben die Eltern des Bräutigams verabschiedet hatte und bei seiner Rückkehr sofort erkannte, was geschah. Mit geballten Fäusten kam er näher, doch der Eberl fauchte ihn verächtlich an:

„Du Notnickl, was willst denn du?“

„Halt dich heraußen!“ raunte der Andres dem Xaver zu, packte den Eberl blitzschnell von hinten an den Schultern, stieß ihm das Knie in den Rücken und schob ihn, ehe er sich sträuben konnte, zur Saaltür. Nun meldeten sich die anderen Dorfleute, die dem Großbauern weniger gut gesinnt waren, und hetzten: „Raus damit!“

Der kräftige Wirtssohn stieß den Eberl vor sich her durch den Hausgang und schleuderte den Betrunkenen mit einem Fußtritt auf den Dorfplatz. Hilfsbereit kam auch der massige Tannenwirt herbei und rief erbost: „Hab ja gewußt, daß der was im Sinn hat! Hättest ihm doch den Buckel vollgehaut!“

Die Hochzeitsgäste, die noch bis fast zur Mitternacht ausgeharrt hatten, machten sich auf den Heimweg. Die Musikanten zogen ab, und auf dem Dorfplatz verblieben nur noch einige junge Burschen, die aus einigem Abstand mit ansahen, wie der alte Dorfwagner versuchte, den fluchend und salfernd am Zaun lehnenden Eberlbauern zum Heimgehen zu bewegen.

„Mich hinauswerfen! Mich, den Eberl!“ knirschte er. „Das lasse ich mir net gefallen! Ich hab niemandem was getan!“

Vergeblich war das Zureden des Alten.

„Den Andres kauf ich mir noch! Heut noch! Und der Eisenbahner soll auch noch an den Hochzeitstag denken!“ wütete der Bauer weiter und wollte zurück in das Wirtshaus. Da trat die Zandtner Resl, die bei den Zuschauern im Dunkel gestanden hatte, an den Betrunkenen heran: „Sei gescheit, Hans! Komm, gehen wir! Hast ja einen Rausch.“

Er zischte sie an: „Geh du weg! Was willst denn du?“

„Heimgehen sollst, mehr will ich net. Komm, ich geh mit dir, und der Andres hat das ja auch net so gemeint. Hättest halt net in den Saal gehen sollen.“

Er stieß sie von sich, daß sie taumelte: „Dich brauche ich net! Dich will ich überhaupt nimmer sehen! Und der ganzen Ranklbagasche bring ich das noch herein!“

Worauf sich der alte Dorfwagner wieder meldete und ihn besänftigen wollte: „Was hast denn gegen uns? Wegen der Lona? Jetzt ist ies nun einmal so, daß sie einen andern geheiratet hat. Komm, gehen wir!“

Der Eberl stieß ihn in die Seite, daß er sich krümmte und hinfiel. Er raffte sich auf und zog sich zurück.

„Eine Ranklbagasche geben wir dir noch lange nicht ab“, murmelte er. „Schau selber, wie du weiterkommst!“

Noch einmal versuchte es nun die Resl: „Sei gescheit, Hans.“

Er geiferte: „Dich will ich nimmer sehen! Geh weg, sonst vergeß ich mich!“

Auch die Resl hatte an diesem Abend mehr getrunken, als sie vertragen konnte, und das gab ihr den Mut, ihm drohend zu antworten: „Du willst mich nimmer sehen? Hast du mir net die Heirat versprochen? Hab ich net ein Kind von dir?“

Höhnisch lachte er: „Ich dich heiraten? Das wirst du net erleben! Du kommst mir net ins Haus!“ Da schlug sie ihn ins Gesicht und rannte davon.

Der Eberl keuchte: „So ein Luder! So ein mistiges!“

Noch einmal meldete sich der alte Rankl aus dem Hintergrund: „Eine Bagasche geben wir dir net ab, du großer Saubauer!“ bröselte er.

Der Eberl tobte: „Marschieren müßt ihr — von eurer Fretten jag ich euch, und dann brenn ich das alte Haus weg! Nicht einmal hingehen könnt ihr zu eurem Haus, wenn ich euch net über meinen Grund lasse!“

Die noch verbliebenen, meist jüngeren Zuschauer verdrückten sich in der dunklen Nacht. Es war besser, wenn man am nächsten Tag nicht soviel gehört und gesehen hatte, und wenn der Eberlbauer einen Rausch hatte, dann war er unberechenbar. Schließlich konnte man noch als Zeuge herangezogen werden.

Durch den Hausgang des Tannenwirtes kamen nun die Brautleute und der Bruder der Braut. Sie redeten mit dem Wirt und dem Andres und verabschiedeten sich von ihnen. Da schlurfte auch der alte Rankl davon. Der Eberl drückte sich an den Zaun.

„Ich begleite euch noch bis zum Bahnhäusl hinauf“, bot sich der Xaver an. „Ist ja so finster, daß man die Hand net vor den Augen sieht.“

Seine Schwester lehnte ab: „Wir haben ja die Taschenlampe. Geh nur heim.“

„Wenn du meinst? Ich komme morgen nachmittag bei euch vorbei. Gute Nacht.“

Der wandernde Lichtkegel der Taschenlampe entfernte sich und verschwand dorfaufwärts im Finstern. Knarrend und polternd schloß sich das Tor des Tannenwirtes. Langsam entfernte sich nun auch der Xaver dem Unterdorf zu und sah noch einmal zurück.

Er stutzte.

Gegen den Lichtschein, der noch aus der Gaststube fiel, sah er am Zaun den Schatten eines Mannes und erkannte die lange hagere Gestalt.

Der Eberl Hans?

Nun löste sich der Schatten vom Zaun und taumelte davon, den Weg, den eben die Jungverheirateten gegangen waren.

Was wollte er? Der Xaver überlegte, dann ging er den stolpernden Schritten nach. Dir trau ich net, Bürscherl!

Nur noch zwei Häuser schlossen sich dorfaufwärts an den Tannenwirt an, dann kamen Wiesenstreifen und der Wald, durch den der Ambros und die Lona zum Bahnhäusl mußten. Was wollte der Eberl in dieser Richtung? Ging er den beiden nach?

Hinter dem letzten Haus beschleunigte der Xaver seine Schritte und holte den Bauern ein.

„Hans! Das ist net dein Heimweg! Wo willst du hin? Mach keine Dummheiten, sag ich dir!“

Der Eberl war sichtlich überrascht und grunzte störrisch: „Das geht doch dich nix an! Ich kann hingehen, wohin ich will!“

„Ich trau dir net. Geh heim!“

Der Eberl lallte: „Was willst denn du? Du hast ihr abgeraten! Ich wär mit der Lona einig geworden — aber du hast deiner Schwester abgeraten!“

„Ist ja Krampf, was du da sagst! Sie hat dich einfach net haben wollen. Geh heim, sag ich dir noch einmal!“

Im Finstern sah er undeutlich vor sich den Betrunkenen und stand mit geballten Fäusten, auf einen Angriff gefaßt. Wenn er den Eberl noch ein paar Augenblicke aufhalten konnte, würde er das junge Paar nicht mehr einholen.

„Sind doch alleweil gute Nachbarn gewesen. Was hast du denn auf einmal gegen uns? Wegen der Lona? Das laßt sich einfach net erzwingen“, versuchte er es im guten.

„Mit euch werde ich noch quitt!“ bröselte der Eberl. Der Xaver trat einige Schritte zurück. Den Weg hinauf zum Bahnhäusl würden der Ambros und die Lona nun schon mehr als zur Hälfte zurückgelegt haben, und er hatte keine Lust, sich mit dem Betrunkenen noch weiter zu streiten. Nun machte er seinem Ärger Luft:

„Du kannst uns gar nix anhaben, und ich tät dir auch raten, daß du es net probierst. Geh heim, und schlaf deinen Rausch aus.“

Dann ließ er ihn stehen und ging zurück.

Beim ersten Haus, das er in der stockfinsteren Nacht vom Weg aus nicht einmal wahrnehmen konnte, bellte der Hund, und ein Stück weiter hörte er vor sich ein Geräusch, wie wenn jemand vom steinigen Weg auf die nebenliegende Hauswiese gesprungen wäre.

Verdammte Finsternis!

Tastend und horchend ging er weiter und gelangte wieder auf den Dorfplatz. Im Gasthaus „Zur Tanne“ brannte kein Licht mehr, und doch vermeinte er, eine Tür klappen zu hören, und beim Alten Wirt, bei dem man auch längst schon zu Bett gegangen war, schlurften Schritte.

Kein Licht verriet mehr Leben im Dorf, und die Hausgiebel waren in der Nacht untergetaucht. Ein kühler Herbstwind zog vom Unterdorf herauf gegen den Hochberg. Irgendwo an einem Stadel klapperte ein loses Brett. Die Geräusche irritierten ihn. Wer war denn um diese Stunde noch unterwegs? Wer schlich sich in dieser Stockfinsternis um die Häuser? Mit einem Griff zur hinteren Hosentasche vergewisserte er sich, daß er ein Messer einstecken hatte. Langsam und leise auftretend, verließ er den Dorfplatz und näherte sich dem rauschenden Aubach, auf dessen anderen Seite am Hang das Haus des Dorfwagners und droben auf der Höhe mitten in den Feldern und Wiesen der Hof des Eberlbauern lag. Als er auf die kleine Holzbrücke zuging, hörte er wieder eilige Schritte vom Oberdorf her und blieb stehen. Sie klapperten an der Brücke vorbei die Straße abwärts.

Das war kein Mann, sondern ein laufendes Weibsbild. Er sah zurück, ob irgendwo ein Licht brannte, doch die Finsternis hüllte alles ein. Über die Brücke gehend, schaute er vergeblich nach einem Licht im Vaterhaus. Der Vater mußte eigentlich schon daheim sein. War er schon zu Bett gegangen?

In den letzten Tagen war der Vater nie mehr vor Mitternacht und oft erst gegen Morgen schwer angetrunken heimgekommen. Tag für Tag! Am Morgen schon holte der Eberl ihn wieder und schleppte ihn zum Alten Wirt und in die Wirtshäuser der Nachbardörfer. Was der Eberl damit bezwecken wollte, das hatten der Xaver und seine Schwester, die Lona, bald erkannt: Unfrieden wollte er in die Familie bringen, und das war ihm auch gelungen. Eine Schande für die Familie war es, daß der Vater der Braut der Hochzeit ferngeblieben war!

Bei dem alten hölzernen Haus angelangt, griff er nach dem Türschlüssel über dem Türstock, sperrte auf und machte in der Wohnstube Licht. Kein Anzeichen, daß der alte Rankl etwa schon daheim wäre.

Hut und Rock hängte er an den Kleiderrechen bei der Tür, zog die Schuhe aus und setzte sich hemdärmlig und noch eine Zigarette rauchend auf die Wandbank. Die Stubenwärme des vergangenen Tages und der Ruch der alten Holzwände stauten sich unter der schwarzen Balkendecke im niederen Raum. Die Wanduhr zeigte eine Stunde nach Mitternacht.

Eine Weile döste er vor sich hin und wurde wach, als die Haustür ging und der Vater grau und verfallen im Gesicht in die Stube trat.

„Wo bist denn noch so lange gewesen?“ fragte der Xaver vorwurfsvoll. „Muß man sich um dich auch noch sorgen? Hat das sein müssen, daß du dich beim Tannenwirt in die Gaststube gehockt hast, statt daß du bei der Hochzeit mitgetan hättest?“

Ächzend ließ sich der Alte auf das Kanapee sinken. „Ach was — ist ja sowieso alles egal. Jetzt ist es schon geschehen und nimmer zu ändern — und was nachkommt, das werden wir ja sehen.“

„Ist gut, wenn du das einsiehst. Hast uns in der letzten Zeit genug Kummer gemacht. Seit ich vom Militär zurück bin, hab ich dich noch net nüchtern gesehen.“

Kopfschüttelnd und in sich zusammengesunken, mumfelte der Alte: „Muß die den Bahnwärter heiraten! Kann sein, daß sie recht gehabt hat. Fast möcht ich es nun glauben. Eine Bagasche hat er uns geheißen, und vom Haus will er uns treiben! Heut hat er sich gezeigt, wie er eigentlich ist. Aber ich hab ihm … “

Sein Gerede erstarb in einem unverständlichen Murmeln, und dann nickte er im Sitzen ein. Da nahm der Xaver ihm den Hut vom Kopf und zog ihm den Rock aus:

„Leg dich um und bleib auf dem Kanapee, ins Bett gehst du ja heute doch nimmer. Ich mach das Licht aus.“

Der Vater hörte ihn schon nicht mehr und begann zu schnarchen.

Auf dem Fahrweg, der über dem Dorf durch den Wald zur Bahnstrecke und darüber hinaus zu den unterm Hochberg liegenden, oberen Höfen führte, ging das junge Paar seiner künftigen Heimat zu, dem Bahnposten sieben an der Waldbahnstrecke von Plattling nach Eisenstein.

„Gott sei Dank, daß dieser Tag vorbei ist!“ schnaufte die Lona erleichtert auf und preßte den Arm ihres Mannes. „Und wegen meinem Vater brauchst du dir keinen Ärger machen. Der wird schon noch ein Einsehen haben.“

Gutmütig lachte er. „Ich denk mir nix. Ist halt ein alter Mann und hätte es halt gern gesehen, wenn du eine große Bäuerin geworden wärst. Zu seiner Zeit hat man halt anders gedacht und hat mehr auf das Geld geschaut. Ihm wird halt auch sein Vater die Braut ausgesucht haben.“

„Ach, das Geld! Mir ist ein guter Mann lieber.“

Der Lichtkegel der Taschenlampe wanderte vor ihnen her, über Wurzel und Steine, Moosflecken und ausgefahrene Radfurchen, streifte Bäume und Stauden und riß sie wie warnende und winkende Geister aus der Finsternis.

„Ich freue mich auf unser Bahnhäusl und auf den Dienst“, plauderte er. „Alleweil bin ich schon ein Eisenbahner gewesen und hab schon als Bub an meinem hölzernen Zug die größte Freud gehabt. Weißt, lange brauche ich ja den Bahnwärter und Streckengeher net zu machen, wenn ich net will. Nach zwei Jahren kann ich mich auf einen Bahnhof melden.“

Sie kicherte: „Den ganzen Tag hast mir schon von der Eisenbahn erzählt.“

„Ist aber wahr!“ schwärmte er. „Wenn man so bedenkt, was die Eisenbahn für ein Land bedeutet, wieviel Leut da fahren und wieviel Güter transportiert werden — und wieviel Verantwortung dabei ist.“

Sie schmollte: „Heut ist unser Hochzeitstag, und du erzählst alleweil wieder von der Eisenbahn.“

„Ja — gell, und wenn ich auf der Strecke bin, mußt du den Bahnwärter machen, den Zug abnehmen und weitermelden, die Schranken ziehen, und eine zweite Dienstmütze hab ich auch, die kannst du aufsetzen, wenn du Dienst machen mußt.“

Der Schein der Lampe ließ ihre weißen Schuhe und das Brautkleid aufschimmern, und das brachte ihn auf einen anderen Gedanken.

„Daß du zu Fuß heimgehen mußt in deiner Brautnacht, das ist mir schon recht zuwider. Aber da herauf hätte ja doch kein Auto fahren können. Wollte schon den Sigl vom oberen Hof bitten, daß er sich eine Kutsche ausleiht und uns heimfährt. Der hätte es vielleicht getan, aber ich kenne halt unsere zukünftigen Nachbarn noch zu wenig.“

„Ach geh! Nach dem lauten Tag bin ich grad froh, daß wir noch ein Stückerl in der frischen Luft durch den Wald gehen können.“

Ein schwarzer Hund sprang knapp vor ihnen über den Weg und verschwand auf der anderen Seite im Wald. Die Lona war zusammengeschreckt und ärgerte sich: „Das ist dem Tannenwirt sein Köter, der jagt wieder. Daß der Wirt das Vieh net besser einsperrt!“

Noch einmal ging es ein Stück steiler hinan, dann huschte der Lichtschein über einen Wiesenfleck und ließ eine rot-weiße Bahnschranke aufleuchten. Ein kalter Wind, den sie im Wald nicht verspürt hatten, zog durch die Waldschneise, durch die der Schienenstrang herankam und in der Nacht wieder verschwand.

Ein paar Schritte gingen sie am Geleise entlang einen schmalen Fußpfad, dann tauchte vor ihnen das Bahnwärterhaus auf, der Bahnposten sieben.

„Der Schmelz hat net auf uns gewartet. Ist halt nach dem letzten Zug heimgegangen. Von jetzt an ist es an uns, den Dienst zu machen. Ich freue mich schon.“

Das Licht der Taschenlampe streifte die weiße Wand, den braungestrichenen Zaun eines kleinen Gartens und die grüne Läutbude.

„So jetzt wären wir da“, erklärte der Ambros und holte unter dem Lattenrost vor der Haustür den Schlüssel hervor, sperrte auf und machte dm schmalen Hausgang und der kleinen Wohnküche Licht. Dann führte er die Lona hinein und streichelte ihr mit glänzenden Augen die frischen Wangen. „Wenn wir zwei fest Zusammenhalten, dann kann sich nix fehlen.“

„Ja“, lächelte sie und legte die Arme um seinen Hals, küßte ihn und sah sich dann in der Küche um.

Auf dem Tisch lag ein Sträußlein roter und blauer Astern und ein Zettel, auf dem der bisherige Bahnwärter Schmelz, der vor seiner Pensionierung in der vergangenen Nacht den letzten Dienst getan hatte, herzliche Glückwünsche geschrieben hatte.

„Oh, Ambros, da werden wir es schön haben, ein ganzes Häusl für uns!“ jubelte die Lona. In den vergangenen Tagen hatten sie zusammen eingerichtet und doch freute sich die Lona, als sähe sie die Wohnstube und das angrenzende Schlafzimmerchen zum erstenmal. Es war gemütlich warm, denn der alte Schmelz hatte ihnen das Feuer im Ofen unterhalten. Sie nahm den Brautschleier ab, während er noch einige Scheitel Holz in den Ofen legte.

„Gell, und dreinmachen lassen wir uns nix zwischen uns. Wir haben geheiratet, weil wir uns gern haben.“

„Freilich!“ bestätigte sie glücklich. Sie hatte diesen etwas schmächtigen, kraushaarigen blonden Mann mit den hellen blauen Augen und dem offenen, immer etwas verwunderten Ausdruck im Gesicht wirklich liebgewonnen und hatte sich keinen andern gewünscht.

Die alte Eisenbahneruhr mit den vier Gewichten und der Alarmglocke klingelte die zweite Morgenstunde, als im Bahnwärterhäusl beim Bahnposten sieben das Licht verlöschte.

Der Wind sang in der Telegrafenleitung, und auf den nachtschwarzen Wald schauerte ein Herbstregen nieder.

Der erste Tagesschein verdrängte die Nacht.

Auf der Waldbahn rollte der Frühzug von den Bergen über Brücken und durch Einschnitte, an steilen Hängen entlang und durch Tunnel polternd dem Donautal zu. Als er durch die Waldschneise am Bahnposten sieben vorbeidonnerte, stand der neue Bahnwärter Ambros Schaffer bei der grünen Läutbude am Geleise und salutierte, als säße das Staatsoberhaupt hinter den erleuchteten Abteilfenstern. Er stand noch, als der Zug schon in der Nebelwand verschwunden war, und ganz feierlich war ihm zumute.

Das war also sein erster Zug. Bald würde der Gegenzug von unten herauf kommen.

Die Nebelschwaden, die durch den Wald vom Aubachtal heraufkamen, fingen das Tageslicht ein und der Schienenstrang glänzte.

Im Gärtlein neben dem Bahnwärterhaus standen die letzten Astern, die Regentropfen wie Tränen auf den Blütenköpfen, und an den Bohnenstangen hing bräunlich das welke Gerank. Im Wald, der das Bahnhäusl mit hohen steifen Fichten einschloß, wurden die Krähen wach und kreischten in den Sonntagmorgen. Vom nebelverhüllten Einschnitt her blies der Wind und schob die weißen Schwaden vor sich her.

Heute brauchte er keinen Dienst als Streckengeher zu tun, sein erster Tag auf dem Bahnposten war ein Ruhetag.

Ein neuer Lebensabschnitt begann. Wie er wohl werden würde?

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com