16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

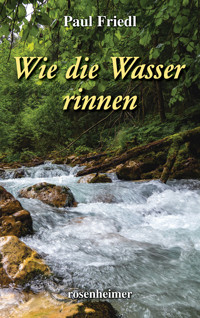

Hart und abenteuerlich ist die Arbeit der Flößer, aber sie lieben ihren traditionellen Beruf. Die verschworene Gemeinschaft gibt ihnen Halt und Kraft, den Gefahren zu trotzen und die mächtigen Stämme aus den Hochwäldern des Bayerischen Waldes auf ihrer Wasserreise zu begleiten. Doch was geschieht, wenn der Regen ausbleibt? Oder wenn er gar zu heftig ist? Riskante Manöver gehören zum täglichen, erbarmungslosen Kampf mit den Elementen um die eigene Existenz. Hochdramatische Szenen spielen sich nicht nur vor dem inneren Auge der besorgten Familien ab.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2008

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: TIPHO Bildarchiv, Altleiningen

eISBN 978-3-475-54678-5 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Wie die Wasser rinnen

Hart und abenteuerlich ist die Arbeit der Flößer, aber sie lieben ihren traditionellen Beruf. Die verschworene Gemeinschaft gibt ihnen Halt und Kraft, den Gefahren zu trotzen und die mächtigen Stämme aus den Hochwäldern des Bayerischen Waldes auf ihrer Wasserreise zu begleiten. Doch was geschieht, wenn der Regen ausbleibt? Oder wenn er gar zu heftig ist? Riskante Manöver gehören zum täglichen, erbarmungslosen Kampf mit den Elementen um die eigene Existenz.

Hochdramatische Szenen spielen sich nicht nur vor dem inneren Auge der besorgten Familien ab.

Die stechende Julisonne eines Dürrjahres glühte an einem Nachmittag über den Waldbergen an der böhmischen Grenze und quälte in der dörrenden Waldsenke zwischen dem Arberstock und dem Großen Falkenstein Mensch und Tier. Müde Tannennadeln rieselten leise auf den Waldboden, und das helle Oliv der weiten Forsten war grau und staubig. Die heiße Luft flimmerte unter einem bleifarbenen Himmel, schillernd wie flüssiges Glas.

Auf der Waldstraße vom Bärenloch und dem Waldhaus nach Ludwigsthal stieg hinter den schwerbeladenen Blöcherfuhrwerken gelber Staub auf und senkte sich träge auf die Farne und den Waldgrund. In der Deffernik, die zu normalen Zeiten die Wasser aus den Waldungen brachte, bleichte das Triftholz wie fahle Knochen auf dem Bachgestein, durch das nur ein schwaches Rinnsal seinen Weg suchte. Nur ein Bachläufer turnte über Stein und Holz und horchte auf das Quietschen der Wagenräder, die im Straßensand mahlten. Schwarze Schnaken und braune Bremsen stießen in Wolken auf die dampfenden Pferdeleiber nieder und fielen die Fuhrleute an, die verdrossen neben dem Gefährt gingen, ohne die Tiere anzutreiben.

Die Sonne stach aus dem Himmel, der kein Blau mehr hatte.

Der Schloderer, der als erster fuhr, ließ sein Gespann gehen und wartete auf den nachkommenden Fuhrmann. Der Schweiß rann ihm über das rote Gesicht und tropfte von seinem Schnurrbart, doch die grauen Augen lagen trocken und durstend tief in den Höhlen.

„Die kommen auch net weiter“, grantelte er und deutete mit dem Peitschenstiel zur Deffernik hinunter, „da ist heut in der Schnaunzen was los.“

Der Feiderer, groß und hager, fippte mit dem Peitschenschnürl über die Rücken seiner geplagten Rösser und scheuchte den Schwarm des Geschmeißes auf.

„Wird eine teure Trift für den Sagerer. Kann net flößen und hat die Leute im Taglohn. Ein Roß ist halt ein Roß, das geht Sommer wie Winter, und wenn das Wetter net will, sind die Flößer arme Hunde.“

Der Knecht der dritten Fuhre war ebenfalls nachgekommen und grinste. „Hoffentlich haben sie net schon das ganze Bier zusammengesoffen!“

„Heut ist mir das frische Brunnenwasser genausolieb wie eine Maß Bier“, meinte der Schloderer und ging rasch seinem Fuhrwerk nach, da nun die Waldstraße anstieg und über die Eisenbahn zum alleinstehenden Fuhrleutegasthaus führte, das sie, und auch der Volksmund, nur die „Schnaunze“ hießen.

Da war einmal ein alter Wirt, der die Grobheit brauchte, um mit dem oft hitzigen Volk der Holzhauer und Fuhrleute zurechtzukommen. „Halt die Schnauze!“ war seine Mahnung an einen Krakeeler, und sie wußten, daß dieser Aufforderung bald der Hinauswurf folgte, wenn sie die Warnung des bärenstarken Gastwirts nicht befolgten. Der wortkarge Mann beschränkte sich schließlich nur mehr auf ein drohendes, derbwaldlerisches „Schnaunzn“, wenn er Ruhe gebot, und brachte damit seinem Wirtshaus den Namen zu, der viele Jahrzehnte und auch den Wirt überlebte.

Ächzend und rumpelnd überquerten die Blochfuhren das Bahngeleise, und aus dem Wirtshaus unterhalb der Straße klang ihnen das rauhe Singen der Flößer entgegen. Die Fuhrleute stellten im Waldschatten ab, lösten die Stränge, holten mit den Eimern Wasser vom Wirtsbrunnen und hängten den Pferden die Hafersäcke vor. Bedächtig rieb der Feiderer seine Rösser mit einer Handvoll Heu ab und warf ihnen, zum Schutz gegen die Fliegen, eine leichte Decke über. Dann zog die Müdigkeit die drei Fuhrmänner auf die Holzbänke vor dem Wirtshaus nieder. Die Wirtin war schon mit den gefüllten Maßkrügen da, und vom ersten Trunk leerten sich die Krüge über die Hälfte.

Sogar im Hausschatten war es unerträglich schwül, und der kühlende Hauch aus dem Walde blieb aus. Aus den Joppen holten die Knechte die Brotrenken, groß wie ein halber Ziegelstein und von der Sonne ausgetrocknet, und aßen schweigend. Das Getümmel, das aus den Fenstern hinter ihrem Rücken drang, genierte sie nicht. Zwischen Flößern und Fuhrleuten war keine Freundschaft, und den müden Knechten war nicht zum Lärmen. Vor der Sonne waren sie schon in Zwiesel weggefahren. Sie hatten die harte Arbeit des Aufladens hinter sich. Die Füße waren schwer wie Steine und die Haut an den Armen und im Gesicht trocken und gespannt. Sie fürchteten die kalten Wintertage weniger als den heißen Sommer, nahmen sich nur selten Zeit, eine Stunde länger im Waldwirtshaus zu bleiben, und ihre Sprache war gemächlich, wie der Gang ihrer Pferde.

Der Schloderer schob die verbliebenen Brotbrösel vom Tisch den wartenden Hühnern zu und wischte sich den Mund. Mit einem Schulterzucken meinte er:

„Das meinige wäre das net: einmal hochauf, schreien und saufen, und dann wieder schinden wie ein Ochse und sich im Wasser das Reißen holen.“

„Flößer sind alleweil schon luderig gewesen“, bemerkte der Feiderer dazu, und der dritte nickte nur. Von irgendwoher kam ein kurzer, zugiger Hauch.

„Werde mich net lang halten“, meldete sich der Schloderer wieder, ,,heut wird’s noch mächtig krachen.“

Unter die Wirtshaustür war ein breitschultriger älterer Mann getreten, sah gegen den Himmel und nahm die Rede des Fuhrknechtes auf:

„Meinst du? Auf das Blitzen und Krachen leg ich aber keinen Wert, wenn es kein Wasser bringt. Regnen müßt es, daß die Bäche übergehen.“

„Wenn es auch regnet“, zweifelte der Feiderer, „wirst net viel davon haben. Ist alles so dürr, daß der Wald alles fängt. Wird kein Tropfen herauskommen, wenn es net gleich einen ganzen Tag in Kübeln schüttet.“

Der Himmel wurde gelb und rot, ein grauer Saum zog über dem Wald auf. In der Gaststube pumperte der Bierschlegel auf dem Zapfen eines neuen Fasses.

„Die haben auch das Bier lieber als das Wasser“, schmunzelte der Schloderer, „wenn jetzt auch das Wasser käme, könntest sie wohl doch net vom Maßkrug wegbringen, Sagerer.“

Verdrossen schubste der Floßmeister die Schultern.

„Sie können es vertragen, und wenn ich sie brauche, sind sie da. Wenn sie nur net raufen.“ Kritisch musterte er das Grau am Horizont. „Wenn ich wüßte — “

In der Gaststube sangen sie wieder. Es war ein Haufen hemdsärmeliger Burschen und Männer, kraftstrotzend und wettergebräunt. Der Bierdunst und der Pfeifenrauch drängten aus dem offenen Fenster um die Nasen der Fuhrleute.

„Wird doch ein Wetter werden“, meinte der Feiderer, „möcht vorher noch zur Säge kommen.“

Sie tranken aus, legten das Geld auf den Tisch und gingen zu ihren Gespannen. Während sie die Stränge einhängten und die Pferde antrieben, kehrte der Floßmeister Sagerer in die Gaststube zurück.

„Tu ein wenig langsam mit dem Einschenken“, flüsterte er dem Schnaunzenwirt zu und brüllte dann in das laute Lachen und Singen:

„Also, Leut, heute warten wir nimmer! Schaut zwar her, als tät ein Wetter aufziehen. Wenn es Wasser gibt, dann geht es morgen um fünf Uhr los. Der Tröpl triftet ab mit seinen Leuten, so gut es geht, und der Hackl übernimmt den Einwurf in der Bruckau und bei der Regenhütte. Sind noch an die tausend Blöcher, die dort liegen.“

„Und wenn wir kein Wasser haben?“ begehrte in der Ecke der Achatz auf und schob den Hut aus dem rauschroten Gesicht.

„Dann haben wir eben noch einen Feiertag!“ schnauzte der Floßmeister ihn an.

Es war still geworden in der Gaststube, und der Achatz brummte nörgelnd: „Feiertag haben wir jetzt schon genug. Von was sollen wir leben?“

Ungerührt und breitschlächtig stand der Sagerer. „Solange es zum Saufen reicht, wird es auch zum Leben langen. Alle Tag einen Rausch, das ist net gut für die Familie und auch net für die Arbeit.“

„Hab ich meine Arbeit net alleweil richtig getan?“ brauste der Achatz auf.

Der Sagerer überging dieses Aufbegehren, und aus den Gesichtern der anderen Flößer war nicht zu lesen, was sie dazu dachten.

„Um sechs Uhr ziehen wir den See und die anderen Schwellen“, entschied der Floßmeister, „und ich denke, daß wir mit der Trift auf alle Fälle bis Zwiesel kommen. Buchinger, du nimmst das Radl und fährst heut noch die Schwellen ab, wieviel Wasser sie haben, für die anderen ist der Tag aus. Wird gut sein, wenn ihr bald ins Heu geht.“

„Einschenken!“ rief der Achatz trotzend. „Bin alt genug und brauche keinen Vormund mehr!“

Zögernd und mit einem fragenden Blick auf den Sagerer holte der Schnaunzenwirt den Maßkrug des alten Flößers. Der Floßmeister ließ sich mit einem wütenden Schnauben auf einen Stuhl fallen und gab dem Wirt nur durch eine lässige Handbewegung zu verstehen, daß es ihm gleich sei. Im Grunde war es ihm gleichgültig, und er konnte es kaum ändern, daß der alte Mann seinen täglichen Rausch haben mußte.

„Einmal wird es schon schiefgehen“, knurrte er verärgert und halblaut den anderen zu, die am Tisch saßen, und bei denen er Platz genommen hatte. „Der Bierteufel hat schon ganz andere umgebracht, wird auch er es net aushalten.“

Der Schein des schwülen Abends legte draußen eine leichte Röte über den Wald, und die heiße Luft drängte im Schwall in die Wirtsstube. Sie wischten sich den Schweiß von den Gesichtern und sahen verdrossen vor sich hin. Der Tröpl, schon einer der Ältesten in der Flößerpartie, raunte dem Floßmeister zu: „Beim Blöchereinwerfen hätte ich ihn lieber net, kannst ihn net zur Triftpartie nehmen?“

Der Sagerer zuckte mit den Schultern. „Ist halt auch schon ein alter Mann, und nach so einem Tag möcht ich ihn net ins Wasser lassen. Tät mir Vorwürfe machen, wenn mit ihm was wäre. Der triftet nun schon zwanzig Jahre mit mir, sonst — na ja, und seine Familie tät mir auch leid.“

Bedauernd sah er dabei auf das dunkelhaarige Mädchen, das bleich und verschüchtert neben dem Achatz auf der Bank saß, die Hände um die Henkel der Tragtasche verkrampft, in der sie dem Vater das Mittagessen bis von Zwiesel hergetragen hatte. Vergeblich versuchte der junge Buchinger, ein kräftiger Bursche mit hagerem braunem Gesicht, der bei den beiden am Tisch saß, das Mädchen aufzuheitern. Es hörte kaum auf ihn, sah nur immer wieder bekümmert auf den betrunkenen Vater und bat leise:

„Geh heim, Vater.“

„Und grad extra geh ich net heim!“

Die gute Stimmung, die den ganzen Tag über angehalten hatte, war verflogen. Die Flößer saßen entweder flüsternd und über die Bockbeinigkeit des Achatz grollend oder stumpf lauernd und darauf wartend, was der Floßmeister noch tun werde. Dieser hatte das fast leere Bierglas von sich geschoben. Den Achatz kritisch beobachtend, kaute er an der Unterlippe, und, die derbe Faust auf der Tischplatte, ließ er die dicken Finger aufschnellen und schloß sie wieder, als wollte er bald irgend etwas packen. Sie kannten das. Seinen Leuten gegenüber hatte der Sagerer immer viel Langmut gezeigt, nahm ihnen nicht krumm, daß sie über den Drust tranken oder zuviel Schnaps erwischten, wenn sie vor Kälte schlotternd aus dem Wasser kamen. Wenn er auch nicht mit ihnen sang und stritt und immer nur wenig redete, so stand er doch zu ihnen, bezahlte sie gut und verlangte nichts weiter, als daß sie ihre Arbeit taten, besonders dann, wenn die Wasserführung, das Triftwasser, genutzt werden mußte. Nur mit dem Achatz hatte es in der letzten Zeit oft eine Auseinandersetzung gegeben, und die schien heute auch wieder unvermeidbar.

Drüben am Tisch wollte nun auch der Buchinger dem älteren Kameraden zureden und meinte ruhig:

„Ich denke, daß wir heute Schluß machen, Achatz, morgen kann ein strenger Tag werden. Gehen wir halt heim.“

Den dankbaren Blick der Barbara, der Tochter des Flößers, nahm er mit einem Lächeln auf und blinzelte ihr zu, als wollte er sagen, daß es schon recht werden würde.

Ein leises und fernes Grollen ließ sie aufhorchen.

„Wird doch ein Gewitter“, meinte der Tröpl, doch der Sagerer schüttelte den Kopf.

„Steht auf der falschen Seite. Was überm böhmischen Eisenstein aufsteht, kommt net zu uns.“ Laut und befehlend fuhr er fort: „Also, Buchinger, hau ab und radl zu den Schwellen. Der See hat Wasser genug, und wenn die Schwellen auch nur halbvoll sind, schaffen wir ein gutes Stückl. Und du, Achatz, gehst jetzt heim. Wenn ich dich in einer halben Stund noch sehe, brauchst du morgen net und überhaupt nimmer zu kommen.“ Damit stand er auf und verließ das Wirtshaus.

Die Augen der Barbara wurden wässerig.

„Geh, Vater! Wirst noch die Arbeit verlieren!“

Stier sah der Achatz zu seinen Kameraden hinüber, und da ihre Gesichter verschlossen und ablehnend ihm zugewandt waren, erhob er sich schwerfällig, griff nach seiner Joppe und taumelte aus der Stube.

„Gibt auch noch andere Wirtshäuser“, knurrte er, „und ich bin kein kleiner Bub mehr! Dieses Anschaffen habe ich schon lange satt.“

Mit gesenktem Kopf folgte ihm die Barbara. Der Buchinger flüsterte ihr unter der Tür noch zu, daß sie sich deswegen keinen Kummer zu machen brauche, dann nahm er das draußen lehnende Fahrrad und radelte davon. Die Zurückgebliebenen atmeten auf, und der Schnaunzenwirt brachte ihnen die Abendmahlzeit, jedem einen großen Käse und einen Renken Brot. Die Unterhaltung kam nun wieder in Gang, und eine Weile drehte sie sich um den alten Achatz und seine Familie.

War ein unguter Kamerad geworden, der alte Achatz, seit er ins Trinken gekommen war. Einmal über den Durst trinken, das nahm man bei den Flößern nicht übel. Das passierte, wenn man auf das Wasser warten mußte oder wenn im späten Herbst der Triftabschlag gefeiert wurde und der Floßmeister das Freibier gab. Wie der Alte es aber in letzter Zeit trieb, das konnte nicht guttun. Wo kämen sie hin, wenn sie ebenfalls das sauer verdiente Geld durch die Gurgel laufen ließen? Hatte jeder Weib und Kinder daheim. Darum scherte sich aber der Achatz nicht, und wie es bei dem daheim aussah, das konnte man seinem Dirndl, der Barbara, vom blassen Gesicht ablesen. Die Mutter mußte als Tagwerkerin auf der Säge arbeiten und auch noch das Essen für den alten Säufer herbringen, der daheim keinen Pfennig abgab.

„Der Achatz hat den ewigen Durst, und wer den einmal hat, der bringt ihn seiner Lebtag nimmer los. Den bringt er um“, kaute der Zitzler, der von Böbrach stammte, und der Schinhärl, ein breitschultriger und kräftiger Mann aus dem böhmischen Eisenstein, der den ganzen Nachmittag kaum ein Wort geredet hatte und eine einzige Maß Bier getrunken hatte, meinte:

„Da, da — pf — pf — hilft — nix!“

Sie schmunzelten und nickten. Der Schinhärl stand bei ihnen in hohem Ansehen, und an sein Stottern hatten sie sich längst gewöhnt. Der Böhmerwäldler schuftete im Wasser wie ein Wilder, und wie er sich sonst verhielt, ging sie ja nichts an. Oft lebte der Schinhärl in einer Woche nur von zwei Brotlaiben, die er von daheim mitbrachte, und trank Wasser dazu, und wenn die anderen in den Nächten in einem billigen Wirtshausquartier ruhten, dann suchte der Böhmerwäldler sich ein Heulager oder nächtigte im Wald. Er hatte für eine Frau und zehn Kinder zu sorgen, und das nahm er ernst. Deshalb ließen sie ihm oft einen Wurstzipfel zukommen. Der junge Buchinger, lustig und ledig, konnte es sich auch leisten, dem Schinhärl ab und zu ein Bier zu bezahlen. Daraus war eine dicke Freundschaft geworden.

Die Sonne war untergegangen, und der Dunst hob sich zu weißen Wolkenfahnen. Uber den böhmischen Wäldern grollte das Gewitter.

„Das schüttet sein Wasser drüben aus“, unkte der Zitzler, „und wir haben wieder nichts davon.“

„Noch zwei solche Tage, dann sind die Bäche leer, und für uns ist Feierabend“, meinte der Tröpl besorgt. „Morgen können wir den Arbersee noch ziehen, dann aber braucht er vierzehn Tage, bis er sich wieder auffüllt. Mit der Schmalzbachschwelle ist kaum zu rechnen, und mit der Höllbachschwelle schon gar net.“

Sie nickten nur stumm und beendeten ihre karge Mahlzeit.

Drei Tage mußte der Triftmeister den Lohn zahlen, auch wenn es kein Wasser gab, dann aber war wirklich Feierabend. Zwei Tage hatten sie nun schon gewartet, und wenn es nicht regnete, dann war Paßzeit, die nicht bezahlt wurde.

Das war ein Sommer, wie ihn noch keiner erlebt hatte. Im Regenfluß bleckten die weißen Kiesel und die groben Granitblöcke, unter denen sich das bißchen Flußwasser verlor. Die Mühlen und Sägen standen still, und in den austrocknenden Gumpen zeigten die toten Fische die Bäuche.

Dem Meister mußte das schwer im Kopf umgehen.

Der Wirt döste bei der Schenke, da den Flößern die Lust zum Weitertrinken vergangen war. Neben ihm schlummerte ein großer Wolfshund, der, als das Leuchten ferner Blitze die dämmernde Stube erhellte, erwachte und sich nach seinem Herrn umsah.

„Suchst den Herrn?“ schmeichelte der Tröpl. „Der wird am Bach drunten sein und sich die Steine ansehen.“

Die strohhaarige Tochter des Schnaunzenwirts kam, um die Petroleumlampe anzuzünden:

„Was ist denn los mit euch?“ spöttelte sie. „Lauter Bierneigel seh ich, und warum seid ihr auf einmal so still?“ Sie stieg auf einen Stuhl, nahm die Lampe vom Haken, stellte sie auf einen Tisch und zündete sie umständlich an. Träge erhob sich der junge Flößer Zankl und nahm ihr die brennende Lampe ab. Während er auf den Stuhl stieg und sie wieder an den Haken an der Decke hängte, flüsterte er:

„Na, was ist es, Fini? In der heißen Nacht wirst dein Kammerfenster wohl net zumachen?“

„Hat sich schon ein anderer angemeldet!“ lachte sie. „Aber einem Flößer trau ich net! Bleib nur schön im Heu!“

Als sie die Stube wieder verließ, wischte neben ihr der Wolfshund aus der Tür und lief, die Nase am Boden, über die kleine Wiese hinüber zum Wald. Dort führte der Gehsteig hinunter zum Regen.

„Ich leg mich heut auf die Wiese hinaus. Bei der Hitze halt ich es unterm Stadeldach net aus“, brummte der Zitzler, und der Schinhärl nickte heftig: „Das — pf — pf —“

Dann schwieg er, aber die anderen wußten, was er hatte sagen wollen. Der Wirt rieb sich gähnend die Augen, wischte sich über den grauen Bart und sah nach den Bierkrügen, in denen braun und schaumlos die letzten Reste auf das Getrunkenwerden warteten.

„Was ist? Soll ich einschenken?“

Sie schüttelten schweigend die Köpfe.

„Dann ist um das Licht schade“, entschied er, stieg auf den Stuhl, schraubte die Flamme nieder und blies sie aus. Der junge Albert Zankl lachte spöttisch und frotzelte:

„Mich hätt schon noch gedürstet, aber dein Plempel ist ja net zu saufen.“

Während er seinen Bierrest unter den Tisch schüttete, tranken die anderen schweigend ihre Neigen aus und verließen die Wirtsstube. Vor dem Haus standen sie und sahen zum nächtlichen Himmel hinauf. Aus dem Tal herauf kam die Luft heiß wie aus einem Backofen. Die Sterne standen trüb und verschwommen wie hinter einer blinden Glasscheibe.

In dieser Nacht ging keiner ins Heulager. Sie legten sich in die Wiesen, die Joppen unter den Köpfen.

„So einen Sommer denk ich noch net“, murrte der Tröpl noch, aber er erhielt keine Antwort mehr. Die Müdigkeit hatte sie redefaul gemacht, der Schlaf kam über sie wie eine Betäubung.

Vom abziehenden Gewitter über der Grenze blendeten noch lautlose Himmelsleuchter. Ihr Schein huschte über die Schlafenden und den leise knisternden Wald. Das hölzerne Waldwirtshaus knackte wie dürres Astholz. Vom Stadel hinüber zu den Bäumen schwangen sich die Fledermäuse und löschten die kleinen tanzenden Lichter der lautlos schwebenden Leuchtkäfer. Grillen sägten aufgeregt am Rand des Wiesenfleckens und verstummten, erschöpft wie die sieben Männer, erst gegen Mitternacht.

Sie hörten den Buchinger nicht mehr, der mit dem Fahrrad von den Schwellen kam, es ans Haus lehnte, auf die Hausbank sank und sofort einschlief. Bald nach ihm kam durch den Wald herauf der Sagerer, begleitet vom lautlos huschenden Schatten seines Hundes. Er schüttelte den Buchinger, bis er ihn wach hatte:

„Was ist mit den Schwellen?“ fragte er.

„Die Schmalzbachschwelle ist voll, und die Höllbachschwelle wird es bis zum Morgen werden. In den Bächen aber ist kaum ein Tropfen. Wird sich das Schwellwasser verlaufen, bis es herunterkommt“, gähnte der junge Flößer.

Mit einem unterdrückten Fluch raunte der Floßmeister:

„Ich kann net helfen! Probieren müssen wir es! Um sechs laß ich den See ziehen, und eine Viertelstunde drauf muß der Schmalzbach aufgemacht werden. Kümmere dich drum! Dann fährst du zum Höllbach hinauf und läßt die Schwelle um acht Uhr abgehen. Aber net eher! Verstehst!“

„Ist recht, Meister“, gähnte der Buchinger, und als der Sagerer ins Haus gehen wollte, um das einzige Fremdenzimmer, das er für sich gemietet hatte, aufzusuchen, hielt der Buchinger ihn noch einmal zurück:

„Meister, was ist mit dem Achatz? Wirst ihn doch net ausstellen wollen? Wir bringen ihn schon wieder hin, und wenn einmal das Wasser da ist und die Trift geht, dann hat er eh keine Zeit mehr zum Saufen.“

Der Sagerer schwieg eine Weile.

„Was kümmerst du dich darum? Wenn er in der Früh net da ist oder zu spät kommt, schicke ich ihn heim. Hab lange genug zugewartet.“

„Tät mir leid, Meister, wegen — seinem Weib und dem Kind. Ich bring ihn wieder hin, Meister — tät halt bitten —“

„Du meinst, er könnt einmal dein Schwiegervater werden. Ich sag dir aber, daß er davon nichts wissen will.“

Der breitschrötige Floßmeister verschwand im Haus, und der Hund folgte ihm. Der Buchinger blinzelte noch eine Weile zu den Sternen hinauf, bis ihn der Schlaf wieder übermannte.

Auf der Wiese wälzte sich der Schinhärl aus dem böhmischen Eisenstein in unruhigen Träumen.

Ein Weib und zehn Kinder!

Und wenn kein Wasser kam, dann gab es kein Geld! Sonst hörte man das Brausen des Regenflusses in den Nächten bis zum Schnaunzenwirtshaus herauf, einmal friedlich und leise, dann wieder tobend im Hochwasser des Frühjahrs oder bis über den Rand gefüllt vom Spätherbstregen. In dieser Nacht aber war es drunten im Flußtal totenstill. Nur beim Waldwirtshaus plätscherte der Hausbrunnen mit einem dünnen Fädlein Quellwasser in den hölzernen Trog.

Die Nacht war kurz.

Kaum war der letzte Tagesschein im Westen über den Wäldern von Rabenstein verschwunden, hellte es im Osten schon wieder auf. Die Luft aus dem Hochtal zwischen Arber und Falkenstein war im kommenden Morgen etwas kühler geworden, nur der Wald hauchte noch die gespeicherte Wärme der heißen Tage aus.

Im Stadel des Schnaunzenwirtshauses krähte ein Hahn dem neuen Tag entgegen, dann knarrte die Haustür, und die Wirtstochter trat ins Freie. Verwundert betrachtete sie den sitzend auf der Hausbank schlafenden Buchinger, ging zum Brunnen und wusch sich. Mit einem Blick zum hohen Gipfel des Bergkönigs Arber hinüber und zum Himmel hinauf prüfte sie den neuen Tag, sah auf die auf der Wiese schlafenden Flößer und kehrte zur Haustür zurück. Die Arme in die Seiten gestemmt, sah sie auf den Schläfer auf der Bank nieder und rüttelte ihn dann heftig an der Schulter, bis er wach wurde.

„Hans“, flüsterte sie ihm zu, „du wirst doch net die ganze Nacht da auf der harten Bank geschlafen haben? Warum bist du net ins Haus gegangen?“

„He, wird ja schon wieder Tag!“ gähnte er, erhob sich steif und streckte sich. Die Taschenuhr ziehend und dann enttäuscht den klarblauen Himmel musternd, maulte er:

„Na ja, hat noch Zeit, und wie es herschaut, wird es heut wieder nichts. Na, Fini? Du bist auch schon auf?“

„Komm, ich mach dir einen starken Kaffee“, drängte sie, „mußt ja ganz zerschlagen sein. Wie kann man nur im Sitzen schlafen!“

Er lachte. „Das macht mir nichts aus! Kaffee? Eine Halbe Bier brauch ich jetzt, die richtet mich wieder auf.“

Sie faßte ihn am Arm und zog ihn durch den Hausgang in die muffige Kuchl.

Sich die Augen reibend, nahm der junge Flößer auf der Bank Platz, und eilig holte die Fini aus dem Keller eine Flasche Bier und strich ihrem frühen Gast ein mächtiges Butterbrot. Während sie dann im Ofen Feuer machte, meinte sie zufrieden lächelnd:

„Ist noch niemand aufgestanden. Können wir uns wenigstens wieder einmal allein unterhalten.“ Nachdem sie Wasser aufgesetzt hatte, kam sie zu ihm an den Tisch, saß dicht neben ihm auf der Bank und sah ihn erwartungsvoll an.

Ein wenig verlegen sein Butterbrot kauend, meinte er:

„Hast dich gestern ganz wenig sehen lassen.“

Ihre Augen blitzten befriedigt auf. Das war gerade das Gespräch, das sie haben wollte.

„Hat dir das was ausgemacht? Du hast dich auch so ganz gut unterhalten.“

Unbehaglich rückte er auf der Bank ein Stück weiter, doch schon war sie wieder an seiner Seite. Kichernd erzählte sie:

„Der Zankl wollt heut nacht zu mir ans Kammerfenster.“

„Wirst ihm halt gefallen.“

Sie biß sich auf die Lippen und zog die Stirne in Falten. „Pah, ich will doch dem Zankl nichts!“

Da er darauf nichts sagte und tat, als wäre nun das Essen und Trinken das wichtigste, begann sie wieder, flüsternd und schmeichelnd:

„Im Frühjahr da hast du dich noch recht umgetan und bist oft da gewesen. Weißt du noch, was du gesagt hast, als wir einmal draußen auf der Hausbank gesessen sind?“

„Weiß ich nimmer“, tat er ungerührt, und die Röte schoß ihr ins Gesicht.

„Daß wir zwei ein recht gutes Paar abgeben würden“, drängte sie.

„So?“ zweifelte er und lachte: „Das weiß ich gar nimmer. Da werd ich halt ein bisserl über den Durst getrunken haben.“

Nun wurde sie wirklich zornig und fauchte ihn an: „Du weißt es schon noch, aber zugeben willst du es net, weil du jetzt hinter dem Achatz seiner Barbara her bist! Als wenn so ein Dirndl was für dich wär! Der schaut ja die Not aus den Augen! Hat ein Gesicht wie ein gebleichtes Handtuch, und was ist sonst an ihr dran? Gar nichts! Und was hat sie? Erst recht nichts!“

Ihre Heftigkeit ärgerte ihn. „Laß die Barbara in Ruh! Die hat dir noch nichts getan, und nachsagen kann ihr niemand was Unrechtes.“

Nun war die Fini wieder friedlich. Mit einem leisen Vorwurf redete sie auf ihn ein: „Hätte nach Zwiesel heiraten können, auf ein Wirtshaus, und der Almerbauer von Bärnzell hat mit meinem Vater auch schon gesprochen, und von den anderen will ich gar net reden — aber weil du im Frühjahr so schön getan hast, hab ich mich mit keinem eingelassen. Und da käm jetzt die Barbara —“ Sie war wieder zornig geworden.

Er sah zum Fenster hinaus, sah wieder auf die Taschenuhr und tat, als hätte er nicht hingehört. Dann deutete er auf den Ofen und spöttelte: „Schau hin, das Feuer ist dir ausgegangen!“

Was sie noch weiter zu sagen hatte, blieb ihm für diesen Tag erspart, denn inzwischen hatte der helle Tag auch die Flößer geweckt. Sie trampelten bereits in die Wirtsstube. Der Tröpl riß die Küchentür auf und feixte:

„Ihr zwei habt wohl auf den Schlaf verzichtet? Ja, ja, die Liebe! Die Leut sind alle da und möchten Bier und Brotzeit.“

Nun war die Fini wieder munter und unbefangen, und mit einem verschlagenen Lächeln stand sie auf: „Komm schon, Tröpl! Warum sollen wir schlafen, wenn wir was Schöneres tun können? Der Hans kann so gut erzählen, und da ist uns die Zeit zu schnell vergangen.“ Mit einem boshaften Zwinkern sah sie den jungen Flößer an und verließ die Küche.

„Die macht ja bloß Sprüch“, berichtigte indes der Buchinger und folgte dem Tröpl in den Hausgang. „Da draußen auf der Hausbank hab ich geschlafen.“

„Mich geht es ja nichts an“, wehrte der Tröpl ab, und während er in die Wirtsstube ging, verließ der Buchinger das Haus und wusch sich am Brunnen. Das Gerede der Fini hatte ihm den schönen Morgen verdorben. Was wollte sie eigentlich? Vielleicht hatte er ihr wirklich einmal ein paar Schmeicheleien gesagt, aber daß ihr das nun wieder einfiel und sie auf andere Burschen verzichtet hatte, das glaubte er ihr nicht.

Die Sonne kam gerade über den Wald herauf und streute ihr Licht über den dürstenden Wald, der nichts von der Morgenfrische hatte, sondern aussah, als wäre er leicht verstaubt.

Über die Bodenstiege polterte schwerfällig und verschlafen der Floßmeister Sagerer und verschwand in der Küche, aus der nun schon der starke Bohnenkaffee duftete. Die Fini stellte ihm mit einem freundlichen Morgengruß, den er nicht erwiderte, eine große buntbemalte Tasse mit dem ungesüßten Kaffee hin, in die er das schwere Hausbrot einbrockte und hastig wieder herauslöffelte.

„Die fangen schon wieder mit dem Bier an da drüben“, machte sich die Fini bemerkbar.

„Das schadet nichts“, knurrte er verdrießlich, „gib jedem ein Stück Wurst extra auf meine Rechnung, die werden heute viel reißen und schinden müssen.“

Die Fini rührte sich nicht, sah ihn nur nachdenklich an und platzte heraus: „Die anderen gehen ja, die trinken net zuviel, aber der Achatz? Daß ihr den alleweil noch mit arbeiten laßt, das wundert mich. Der ist ja Tag und Nacht nimmer nüchtern, und wenn ihm was passiert, dann wird es heißen: Ihr hättet das wissen müssen.“

„Der arbeitet gut, und um das andere braucht sich niemand zu kümmern“, grollte der Sagerer. „Wenn es mir zu dumm wird, dann weiß ich schon, was ich zu tun habe. Misch dich net unter die Flößer, Fini, die sind ein eigenes Volk und nehmen das gleich übel.“

„Hab nur gemeint“, entschuldigte sie sich, „aber ich hab mir gedacht — weil er über euch oft so Bemerkungen macht —, daß das auf die Dauer net gut tut.“

Die alte Küchenuhr rasselte die fünfte Morgenstunde, und draußen kam die Sonne höher über den Wald.

„Höllteufel, ein Tag wie der andere!“ fluchte der Sagerer, schob die leere Tasse von sich und stapfte aus der Stube. „Gib dem Hund was“, rief er noch zurück, „und mach mir bis zum Abend die Rechnung fertig.“

In der Wirtsstube ging bei den Flößern die Unterhaltung noch etwas schläfrig, doch sahen sie interessiert auf, als der Meister eintrat und bei der Tür stehenblieb.

„Na, Leut, richtet euch, und daß mir jeder an seiner Stelle ist! Heut geht es nach den Minuten, und kein Tropfen Wasser darf ungenützt durchlaufen! Tröpl, du fängst mit drei Mann bei der Regenhütte mit dem Einwerfen an, wenn der See kommt. Der Zitzler nimmt einen Mann mit und beißt den Stoß aus, der bei der Rotaubrucken steckt, und der Schinhärl treibt mit den anderen den Sterz bei Ludwigsthal weiter. Der Zankl und der Buchinger triften den Nachgang von der Deffernik herunter. Bis zum Fällenrechen sollten wir eigentlich heute kommen, also stemmt euch ein! Wenn wir es schaffen, dann steht zur Nacht ein Faß Bier auf dem Tisch.“

„Jawohl, Meister!“ antworteten sie im Chor, und seinem Hund rufend ging der Sagerer, nahm vor dem Haus einen Treibhaken und schritt auf dem Sträßlein nach Ludwigsthal hinunter davon. Zum Buchinger, der das Fahrrad aufpumpte, rief er noch zurück: „Also, du weißt die Zeiten, und der Teufel holt dich, wenn eine Schwelle auch nur eine Minute zu früh oder zu spät gezogen wird!“

„Ist gut, Meister!“

Ein wenig hatten die Morgenstunden abgekühlt, nun aber strahlte der Himmel über dem Wald und den Bergen wieder im reinsten Blau, und die Sonne heizte einen neuen Tag an.

Auf der Straße von Zwiesel her rollten nun wieder die Holzfuhrwerke dem Walde zu, ein gutes Dutzend schwere Blöcherwagen mit starken Gäulen davor und stämmigen Fuhrleuten, die unlustig und pfeifenrauchend neben ihrem Gespann hertrotteten.

„Guten Morgen, Sagerer!“ rief einer den Floßmeister an. „Unser Transport ist halt doch sicherer als der deine! Unsere Rosse gehen halt Sommer wie Winter!“

Der Sagerer winkte nur verdrossen mit der Hand ab. Mit den Roßknechten wollten die Flößer nicht viel zu tun haben, denn diese vergönnten den Wassertreibern den hohen Verdienst nicht und kamen gleich mit dem Spott, wenn es bei der Trift nicht klappte.

Bei der Glashütte im Dorf verließ er die Straße und stelzte zum Regen hinunter, dem Fluß, der einen für die Flößer so verheißungsvollen Namen hatte und der sie in diesem Sommer so sehr im Stich ließ.

Unterhalb der Glashütte waren sie vor drei Tagen mit der Trift steckengeblieben. Hier hatte sich der Sterz, die erste schwimmende Portion der Trift, festgesetzt, hatten sich die blankgeschälten Stämme zusammengeschoben und verkeilt, als sich das Wasser unter ihren Baumleibern verlief. Hunderte von Blöchern von der Dicke, die noch ein Männerarm umfassen konnte, bis zu einer Mächtigkeit, die nur von zwei Männern zu umspannen war, lagen im trockenen Flußbett auf dem blanken Gestein und bleichten in der Sonne, eine Holzbrücke, die weit in den Wald hinein reichte, und auf der man trockenen Fußes über den Regen gehen konnte. Dieser war zu einem kleinen Wasserlauf geworden, der kaum ein Bloch zu tragen vermochte. Durstend neigten sich die Erlen an den unterspülten Ufern über das leere Rinnsal, und ihre Blätter fingen schon zu dorren an und färbten sich braun.

„Wenn wir heute net wegkommen, dann ist der Profit beim Teufel, und wenn ich in diesem Jahr die drei Triften net durchbringe, dann kann ich im nächsten Sommer selber den Treibhaken nehmen“, grollte er im Selbstgespräch. Auf dem Steig neben dem Fluß gelangte er zur Rotaubrücke und zur Einmündung der Deffernik. Man nannte sie die Unglücksbrücke, weil sie vor Jahren einmal unter dem Gewicht eines schwerbeladenen Blochfuhrwerkes eingestürzt war, wobei der Fuhrmann schwer verletzt wurde und die stürzenden Stämme die beiden Pferde erdrückt hatten.

Hier hatte sich ein Stoß gebildet, ein Haufen von Stämmen, der vom Flußgrund bis zum Brückengeländer heraufreichte. Ein plötzlich einfallendes Hochwasser hätte diesen Stoß verrammelter und verkeilter Blöcher so sehr gegen die Brücke gedrückt, daß sie keine Viertelstunde standgehalten hätte. Die oberen Stämme, die sich schon gegen das Geländer stemmten, mußten weg, ehe der See kam. Eine harte Arbeit. Eine Spur auf dem anderen Ufer machte ihn stutzig, und er ging über die Brücke.

Das ist am Abend noch net gewesen, überlegte er.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com