16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der junge Künstler Albert Lorenz weiß, dass er bald erblinden wird. Weder seiner Braut noch seiner Mutter wagt er zunächst von seinem Schicksal zu berichten. Bevor völliges Dunkel ihn umfängt, zieht er sich noch einmal in die Einsamkeit des Waldes zurück. "Im letzten Licht" gewinnt die Landschaft des Bayerischen Waldes mehr und mehr an Selbstständigkeit und greift schließlich entscheidend in Alberts Leben ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2002

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

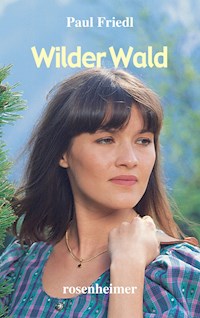

Titelfoto: Michael Wolf, München

eISBN 978-3-475-54700-3 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Im letzten Licht

Der junge Künstler Albert Lorenz weiß, dass er bald erblinden wird. Weder seiner Braut noch seiner Mutter wagt er zunächst von seinem Schicksal zu berichten. Bevor völliges Dunkel ihn umfängt, zieht er sich noch einmal in die Einsamkeit des Waldes zurück. „Im letzten Licht“ gewinnt die Landschaft des Bayerischen Waldes mehr und mehr an Selbstständigkeit und greift schließlich entscheidend in Alberts Leben ein.

Die winterliche Landschaft des Oberpfälzer Waldes mit schneeverkrusteten Föhren und weiten Schneeflächen zog wie ein Filmstreifen am Abteilfenster vorbei, und die Telegraphenstangen liefen eilig davon. Sie nahmen in Gestänge und Draht die weißen Rauchwolken der Lokomotive mit in die glitzernde Ferne, über der rotglühend der Feuerball der sinkenden Sonne stand. Das monotone Klopfen der Räder und die stumpfe Wärme im verrauchten Abteil machten müde.

Der junge hagere Mann lehnte sich zurück und schloß die schmerzenden Augen. Das Rauschen und Klappern der Räder, das Reden der Mitreisenden verschmolzen zu einem Summen und Dröhnen, das ihn einhüllte. Der rote Schein der untergehenden Sonne blieb hinter seinen geschlossenen Lidern haften, sich verzerrend und aufleuchtend, und der Nachhall des Hörens und Sehens wurde im leichten Schlaf zum visionären Bild.

In den dunkelnden Abendhimmel ragte der spitze Bergkegel des Osser. Die bewaldeten Bergflanken und die grauen Steinwände wuchsen düster und voller Geheimnisse aus dem Tal empor, und die Fichtenwipfel, zerzaust und zerrupft, verkümmert und verkrüppelt von den Stürmen, trugen einen hellen Schein. Das Abendrot hatte auf den Wipfeln die Waldlichter angesteckt, streifte die Felsstürze und wanderte mit dem fliehenden Tag aus dem Tal dem Gipfel zu. Dort droben glühte es in der blutigen Farbe des böhmischen Granats, der in feinen Körnern in das Urgestein eingesprengt war, und drüben, aus dem Angeltal, hinter dem Berg, schob der Böhmwind mächtig dräuende Wolken auf. Sie bäumten sich über dem Berghaupt, stießen und drängten sich in wildem Streit, stürmten auf den letzten hellen Himmelsflecken zu und löschten ihn aus. Sie brachten das Dunkel der Nacht und stoben in grauem Gewühl gegen das letzte Rosenrot der Felsen an. Aus der Tiefe des eingenächteten Lamer Tales stieg ein dumpfes Brausen, in dem der Eisenhammer am Lambach seinen wuchtenden Takt klopfte.

Auf dem kleinen Bergwiesenfleck, dicht unter dem Berggipfel, ließ ein letzter Sonnenstrahl die braunen Wände und die spiegelnden Fenster eines Häuschens aufleuchten. Das Brausen und Dröhnen schien nun von dem phantastischen Farbenspiel zu kommen, das sich um Wald und Berg und Wolken, um Baum und Fels zu einem wogenden Regenbogen formte, eine lautgewordene Symphonie des Lichtes, ein prunkendes Leuchten des Abends, ehe die Nacht kam.

Und vom Tal kroch die Nacht an den Berghängen hoch, nahm die roten Lichter von den Baumwipfeln und schob den Tanz der Farben und des Lichtes über den Felsgipfel hinaus in das Gewölk. Sie kam wie das Grauen und hinterließ einen brennenden Schmerz in den geschlossenen Augen des jungen Mannes, und er fuhr auf.

Die Sonne war untergegangen, und die verschneiten Fluren liefen in blauen Weiten und Wellen in die Dämmerung zurück.

Er nahm die starke Brille von den Augen und preßte die Hand gegen die heißen Lider.

„Jetzt haben Sie sicher geträumt, Herr Lorenz.“

Es war eine jugendfrische Stimme, die ihn aus dem Gewirr und Gepolter ansprach, heiter und belustigt. Er setzte die Brille wieder auf und sah auf die Sprecherin, die wohl in der letzten Station zugestiegen sein mußte. Sie hatte ihm gegenüber Platz genommen.

„Entschuldigen Sie — ja freilich“, lächelte er verlegen und etwas betreten, „ich muß wohl geschlafen haben — ja, sogar geträumt habe ich. Ich schlafe sonst nicht in der Eisenbahn.“

Verwirrt sah er sich im dämmernden Abteil um. Ein kleines Kind sang auf dem Schoß der Mutter hoch und spitz mit feinem Stimmchen. Die junge Dame gegenüber, mit braunem Pelzmantel und keck auf das Ohr gerückter Pelzkappe, unter der eine Fülle haselbrauner Locken hervorquoll, sah ihn mit lebhaften Augen an.

„Fahren Sie auch wieder einmal heim?“

Ihre Munterkeit und die freundliche, ein wenig neugierige Anrede, heischte eine Antwort.

„Ja, aber wenn ich mir die Frage erlauben darf: Kennen Sie mich?“

„O ja, freilich kenne ich Sie! Ich bin auch von Cham, und dort kennt Sie wohl jeder Mensch. Ich bin die Gustl Braumiller, vom Studienrat Braumiller, und habe Sie oft genug gesehen. Wir wohnen ja in der gleichen Straße“, sagte sie eifrig.

Er wollte ihr etwas Freundliches sagen.

„Da rennt man in der Gegend herum und weiß gar nicht, mit welch hübschen Damen man in der gleichen Straße wohnt. Allerdings, bei mir ist das ja entschuldbar.“ Er deutete mit einem schmalen Lächeln nach seiner dicken Brille.

„Oh, das versteh ich.“ Sie wurde etwas rot und versuchte, das Peinliche, das sie plötzlich beide spürten, mit einem Scherz wegzureden: „Und wenn man verlobt ist, darf man ja auch nicht mehr so sehr nach anderen Mädchen sehen.“

Hatte die Erinnerung an seine Kurzsichtigkeit ihn doch verletzt? Er sah zum Fenster hinaus, und sie beobachtete ihn unauffällig. Was er wohl jetzt dachte? Recht taktvoll war ihr gut gemeinter Scherz ja auch nicht gewesen. Sie ärgerte sich. Jetzt war er sichtlich verstimmt.

Aus seinen Gedanken sich lösend, starrte er sie nun ernst an und sagte: „Vielleicht haben Sie recht, vielleicht aber bin ich morgen schon nicht mehr verlobt.“

Sie wußte nichts mehr zu sagen und war froh, daß das Schlagen der Räder zum rumpelnden Stoßen wurde und der Zug über die ersten Weichen des Bahnhofes in Cham, dem alten und geschichtsträchtigen Bürgerstädtchen am Regenfluß, einfuhr.

Der junge Mann stand auf, nahm seinen Koffer und wartete, bis der Zug hielt und sich die Mitreisenden aus dem Abteil drängten.

„Guten Abend, Herr Lorenz“, sagte die Gustl Braumiller und entfernte sich. Es tat ihm nun leid, daß er ihr so unhöflich und ironisch den harmlosen Scherz quittiert hatte.

Wurde er schon unleidig und unfreundlich, weil das Schicksal ihm einen bösen Streich spielen wollte? Oder war er fremd geworden in seiner Heimat, die er nun jahrelang nur in den Ferien und Festtagen aufsuchen konnte?

An diesem Abend, im letzten Schein des Tages, kam ihm ohnehin hier alles trist und trostlos vor. Der graue Bahnhof, die drängenden Menschen, die in der beißenden Kälte den warmen Stuben zustrebten. Es war für ihn immer ein freudiger Augenblick gewesen, wenn er hier aus dem Zug stieg und durch die vertrauten Straßen und Gassen heimwärts gehen konnte. Heute spürte er nichts von diesem frohen Gefühl der Erwartung des Wiedersehens mit der alten Mutter und der Braut. Was er diesmal in seinem freudlosen Herzen heimtrug, war nichts als eine große Not, mit der er selbst noch nicht fertig geworden war. Langsam verließ er den Bahnhof und folgte nicht der Hauptstraße, sondern ging den Bahnanlagen folgend und durch eine Unterführung den stillen Meraner Weg heimwärts. Zwei Tage und eine Nacht hatte er in der Augenklinik in München Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was er seiner Mutter und seiner Gerda sagen sollte, und nun wußte er es doch nicht.

Unter der alten Stadtmauer und den vom Rauhreif prächtig gezierten Bäumen der kleinen Allee wurde sein Schritt immer langsamer.

Die Mutter wartete voller Sorge auf das Ergebnis seiner Reise. Die großen Erfolge ihres einzigen Sohnes, des Kunstmalers Albert Lorenz, hatten sie beglückt und die einfache Frau stolz gemacht, und seine Zukunft war ihr größtes Anliegen geworden. Sollte er es nun übers Herz bringen und ihr sagen, daß ihm wahrscheinlich nur mehr die Frist eines Jahres gegeben war, bis es um ihn dunkel würde, weil bis dahin die Augen erblindeten; Durfte er der alten und kranken Mutter die letzten Tage ihres Lebens verbittern, indem er ihr eine Last auferlegte, die er ohnedies besser allein trug? Jawohl, allein! Zu diesem Entschluß hatte er sich durchgerungen und dabei sollte es auch bleiben. Was hatte eine Bindung an eine Braut für einen Sinn, wenn aus dem Verlobten bald ein hilfloser Blinder würde? Wie sollte dieser für eine Frau und eine Familie sorgen können? Sie müßte das einsehen.

Was aber würde die Mutter sagen, wenn er sich von Gerda trennte? Mußte sie da nicht einmal den eigentlichen Grund erfahren?

Warum ging ihm die bevorstehende Trennung von seiner Braut nicht tiefer? Warum machte sie ihm nicht mehr Schmerz? War er nun so abgestumpft und mit sich selber beschäftigt, daß ihm alles andere schon gleichgültig war? Er hatte sie wirklich lieb! Wie war sie doch seiner befangenen Werbung und seinem unbeholfenen Gehaben entgegengekommen, hatte mit viel Herzenstakt die Freundschaft angenommen, und so waren sie sich nähergekommen, bis er ihr schlicht und einfach sagen konnte, daß er sie gerne zur Frau hätte. Er war wohl ein ungeschickter Liebhaber gewesen, aber sie hatte ihn allezeit verstanden. Er verdankte ihr etwas von seinem Erfolg. Aber war sie nicht in der letzten Zeit merkbar kühler und unduldsamer geworden? Es lag vielleicht daran, daß sie sich so selten trafen, weil er so wenig daheim gewesen war. Hatte ihre Liebe zu ihm nachgelassen? Er wünschte es fast, denn dann wäre es leichter, sich mit ihr auszureden. Oder war auch sie ihm schon gleichgültig geworden? Die letzten Tage hatten ihn wohl etwas verwirrt, so daß er sich über seine Gefühle selbst nicht mehr klarwurde. Und doch schmerzte es ihn, wenn er an ihre stete Fröhlichkeit und an ihr gutes Lachen dachte. Fast ein Jahr lang hatte er alle seine Gedanken über die Zukunft um sie herumgebaut.

Sie war sein erstes großes Erlebnis geworden, so sonderbar das bei einem fast Vierzigjährigen sein mochte. Sein Lebensweg war eben anders gewesen, als das bei jungen Männern gemeinhin der Fall war. Aus einem kleinen Waldierdorf, aus der Stube eines armen Holzhauers, hatte ihn dieser Weg über viel Not und Entbehrung, fanatisches Lernen und zähe Arbeit zum bekannten Kunstmaler geführt, dessen Bilder anerkannt, gerühmt und auch gekauft wurden. Darüber hatte er seine Jugend und seine Umwelt vergessen und die schönste Zeit vertan. Es war hart gewesen, und nur seine Mutter hatte an ihn geglaubt, wenn die anderen im Dorfe ihn arbeitsscheu und übergeschnappt schelten wollten. Sie hatte gedarbt, und wenn er an sich selber verzweifeln wollte, hatte sie ihn in ihrem Glauben an seine Berufung aufrecht erhalten. Dafür liebte er diese kleine Frau in der bescheidenen Waldlertracht mit dem schwarzen Kopftuch so sehr, daß er durch die Jahre der Jugend in seinem Herzen kaum einen Platz für ein junges Mädchen fand.

Wie der Schnee unter seinen Tritten sang! Hart und höhnisch. Ist doch nichts mehr zu ändern! Es war dunkel geworden, und der Fluß hauchte seinen eisigen Atem gegen den frostklaren Himmel.

In wenigen Tagen war dieses Jahr zu Ende, das ihm den größten Erfolg gebracht hatte und ihm in diesen letzten Tagen wieder alles genommen und zerstört hatte. Was würde im nächsten Jahr kommen? Daran wollte er nicht denken. Aber mußte er nicht immer mit Angst und Grauen an die Zeit denken, die er einmal in der Dunkelheit, der ewigen Finsternis würde verbringen müssen! Licht und Sonne, Kontur und Farbe waren ihm wichtiger gewesen als Speise und Trank, und das Sehen und Malen waren sein Lebensinhalt geworden. Die Waldlandschaften, die er auf die Leinwand zauberte, seine Waldlerhäuser, Sommerwälder und Berge hatten ihn zum Maler des Bayerischen Waldes gemacht, und jedes Bild trug einen Teil glücklichen Erlebens und ein Stück von seiner großen Liebe zu seiner Heimat.

Die Glocken der Klosterkirche fingen das Abendgeläut an, und von der Pfarrkirche summte und brummte es dazu, und die schwebenden Klänge zogen über die alten Winkel um das Burgtor und die stillen Gassen und Häuser hinweg. Hinter Vorhängen schimmerten die Lichter. Die erste Seitengasse in diesem Altstadtteil nahm seine Schritte hallend auf. Hier wohnte seine Mutter, seit sie mit ihm, nach dem Tode des Vaters, vom Walddorf im Lamer Winkel in die Stadt Cham gezogen war.

Vor einem alten Haus tastete er nach der Türglocke und horchte. Eine ältere Frau öffnete, begrüßte ihn freundlich und sah ihn prüfend an.

„Na, wie geht es, Frau Ertl?“ fragte er und fühlte sich hinter der Schwelle dieses Hauses und angesichts der gutmütigen und verträglichen Hausfrau erst richtig daheim. Fast flüsternd, und als dürfte es niemand hören, redete sie auf ihn ein:

„Gut, daß Sie da sind, Herr Lorenz! Es geht ganz leidlich — aber der harte Winter halt, der hat der Mutter stark zugesetzt, und sie kränkelt schon ein paar Tage. Hat so hart gewartet, daß Sie kommen.“

Die Hausfrau begleitete ihn bis in die Wohnung im ersten Stock.

„Ich hab Ihnen was zu essen hergerichtet und warm gestellt. Und wenn Sie mich brauchen sollten oder mit der Mutter was wäre, dann holen Sie mich nur. Gute Nacht.“

Leise stellte er den Koffer ab und schloß die Wohnungstüre. Mit den kalten Händen fuhr er sich. über Stirn und Wangen, um die Sorgen wegzuwischen, und versuchte ein Lächeln. Dann trat er schnell und mit gespielter Heiterkeit in das Wohnzimmer.

„Bist endlich da?“ In einem Lehnstuhl am Ofen kauerte die Mutter, ein schmales, abgerackertes Weiblein mit dem schwarzen, langen Kopftuch der Waldlerinnen um die weißen Haare, das sie auch im Hause nicht mehr abnahm. Und ihre feine, brüchige Stimme forschte weiter: „Und wie hat es gegangen?“

Er hatte gewußt, daß dies die erste Frage sein würde, und er vermied es, ihr in die Augen zu schauen.

So ging er in die Fensterecke, wo auf einem Tischchen ein Tannenbaum stand, bäuerlich verziert mit großen Kugeln und Weihnachtsgebäck, mit buntem Flittergold und roten Kerzen. Die alte Frau zog die Schultern fröstelnd zusammen. Das Mutterherz ahnte, daß die kleine Spanne Zeit, die er bis zu seiner Antwort verstreichen ließ, Sorge bedeutete. Bange fragend drängte sie:

„Wie ist es denn — mit den Augen?“

„Es ist grad net besser geworden“, tat er gleichmütig, „aber auch net schlechter. Ich muß halt ein bissel Obacht geben und soll die Augen net zu stark anstrengen.“

Sie kannte ihn zu gut und wußte auch den verborgenen Unterton in seiner Stimme zu deuten. Es war nicht so, wie er sagte, das spürte sie und fragte nichts mehr. Er kam an den Tisch und setzte sich. Unter dem Schein der Lampe war sein Gesicht bleich und spitz.

„Und wie geht es dir?“ plauderte er, doch seine Hände strichen unruhig das Tischtuch. Sie lächelte, still und ergeben.

„Frieren tut mich halt allweil, und gar so müd bin ich. Weh tut mir gar nix, und so kann ich es schon ertragen. Willst net was essen?“ Die warme Güte des Mutterherzens läutete weich und melodisch in den Lauten ihrer Waldlersprache.

„Hast recht.“ Munter tat er sich um, holte das gewärmte Essen und war froh darüber, daß sie nicht weiter nach dem Erfolg der Behandlung in der Augenklinik fragte. Um sie davon abzulenken, erzählte er von seinen Besuchen, die er nebenbei gemacht hatte, sprach erinnernd von der Weihnacht im kleinen Holzhauerhäusl, als der Vater noch lebte. Sie hörte ihm gerne zu, wenn er so ungezwungen mit ihr redete und es nicht in der feineren Sprache tat, die er sich in den Jahren auf der Kunstakademie zugelegt hatte. Da war er wieder ihr Bub und nicht der Kunstmaler Albert Lorenz, vor dem sie selber oft so viel Respekt hatte. Denn wenn er in seiner Rede manchmal auch zu Hause über die Art seines Herkommens hinausging und nicht in der Muttersprache redete, dann wurde sie still und verlegen. Wenn er dann aber die Gitarre nahm und die alten dörflichen Volkslieder sang, dann war alles wieder wie daheim im Walddorf. Aber es hatte immer wieder viele Wochen gedauert, bis er zu kurzen Ferien kommen konnte. Nun aber würde er daheim bleiben und sich hier ein Atelier einrichten.

Und davon plauderte er jetzt und machte Pläne, aß und täuschte Hunger vor, obwohl ihm die Bissen im Halse steckenbleiben wollten.

Die alte Frau wurde unruhig: „Da ist was, was du mir net sagen willst.“

Lachend beruhigte er sie, aber voller Unruhe und Mißtrauen sah sie ihn an. Dann schwiegen sie eine Weile, und er räumte das Geschirr ab.

„Magst net noch einmal das Bäuml anzünden?“ unterbrach die Mutter das Schweigen, und als der Weihnachtsbaum, im Flittergold glänzend, die Wohnstube mild ausleuchtete, bemerkte sie zögernd:

„Heut hätt aber die Gerda kommen können! Sie hat doch gewußt, daß du heute heimkommst. Bei mir hat sie sich schon drei Wochen nimmer sehen lassen.“

Um seinen Mund zuckte es: „Ist ja so auch ganz schön, Mutter.“

„Oft hab ich mir deine Bilder angeschaut, und da ist eines dabei, das vom Ossergipfel, das gefällt mir am meisten, und heut nacht hat mir davon geträumt. Der Berg hat zu brennen angefangen, und herunten ist alles finster gewesen, stockfinster. Und du hast mich bei der Hand genommen und bergaufwärts gezogen und hast gesagt: „Geh, Mutter, sonst erwischen wir das letzte Licht nimmer. Oh, und ich hab net so schnell mitkönnen, und da bist du allein weitergegangen und im Feuer verschwunden.“

„Ja, es gibt oft seltsame Träume.“

Der Raum um sie wurde heimelig wie in alten Tagen. Die knisternden Lichter des Christbaumes, das Ticken der Uhr, die atmende Wärme machten ihn müde. Er gähnte.

„Bist schon müde, gell? Gehen wir halt ins Bett. So eine schöne Stunde ist schon lange nimmer gewesen.“

Er nickte zustimmend und löschte die Lichter am Baum. Von einer Unrast getrieben ging die alte Frau durch das Zimmer, strich mit ihren welken Händen liebkosend über die alten Möbel.

„Wirst keine guten Weihnachten gehabt haben in der Klinik“, sagte sie schleppend, „darum hab ich das Bäuml herrichten lassen. Muß mir alles noch einmal genau anschauen, weil es heute so ganz anders ist. Hätt dein Osserbild gern noch einmal gesehen, aber ich fürchte es.“ Sie nahm das Bild seines Vaters von der Kommode und wischte sich über die Augen. „Grad als tät er reden, so lebendig ist heute das Bildl.“

Besorgt drängte er darauf, daß sie sich nun hinlegen solle, und führte sie in das Schlafzimmer nebenan.

„Morgen können wir ja wieder weiterreden, Mutter. Schlaf gut.“

Die zitternde Unrast verließ sie erst, als er sie zu Bett gebracht hatte und sie mit gefalteten Händen in den Kissen lag. Ihr Blick folgte ihm, bis er die Türe hinter sich zugezogen hatte. Leise auftretend verließ nun auch er das Wohnzimmer, um in sein Zimmer zu gehen, das ihm Atelier und Schlafstube zugleich war. Der große Raum, in zwei Teile geteilt und durch einen Vorhang getrennt, war von eisiger Kälte erfüllt und die großen Fenster rauh angereift. Ölbilder, Aquarelle und Zeichnungen an den Wänden, Staffelei und Tisch, Farben und Terpentingeruch zeugten vom Zweck dieses Raumes. Hier sprachen der Wald und seine Menschen, die Landschaft, strahlend und prunkend in der Farbe, die Waldbauern, Holzhauer und Dorfleute im Werktags- und Feiertagsstaat aus vielen Kunstwerken, und das gedämpfte Licht der Deckenlampe leuchtete auf ein Bild, das noch auf der Staffelei stand.

Es war der mächtige Osser im Banne des Winters, der steil aufstrebende Kegel angeleuchtet vom Abendschein, aus dem tiefvioletten Dunkel des Waldmantels ansteigend. Ober seinem Gipfel türmte sich das graue Schneegewölk mit himbeerroten Rändern, und unten verbargen sich die breitgedachten Häuser von Lam in der Nacht. Und der letzte Sonnenstrahl klammerte sich noch an die Felsenspitze, ehe er sich endgültig, über den Berg hinaus, im nächtlichen All verlieren mußte.

Das letzte Licht! So hatte er dieses Bild genannt. Es war eines der vielen Bergbilder, die er seinem Berg, dem Osser, abgelauscht hatte. Im prächtigen Farbenspiel des Winterabends hatte er ihn hingestellt, und dort wo der letzte Sonnenfunken lag und noch einmal auf einem Bergwiesenfleck verharrte, war seine zweite Heimat, sein Berghäusl, dicht unter dem Gipfel. Dieser Osser war sein Wunderberg, den er scherzweise oft das Matterhorn des Waldgebirges genannt hatte. Dieser Bergriese hatte ihn in seinen geheimnisvollen Bann geschlagen, und er war zu ihm aufgestiegen an jedem freien Tag, ob Winter oder Sommer war, die Sonne glühte, der Regen rauschte oder der Wald im Frost knarrte. Alle seine erinnernde Liebe zu dem armseligen Vaterhaus im Walddorf hatte er auf dieses Blockhäuschen auf dem Berg übertragen. Dort spürte er das warme Holz, dort oben hatte er in vielem Alleinsein den Wald sehen gelernt und ihm die vielen Stimmungsbilder abgelauscht, die ihn zum bekannten Maler des Bayerischen Waldes gemacht hatten. Er setzte sich frierend auf einen Stuhl vor die Staffelei. Kaum ein anderes Motiv hatte ihn so beschäftigt und ergriffen wie dieses letzte Licht um den winterlichen Berg.

In die Nacht versunken war die kleine Welt, und tintenschwarz grenzten die Wälder die tiefblauen Schneehänge ab. In schweren Lasten ruhte der Schnee auf den Dächern der Häuser im Tal. Dort lebten die Menschen, schliefen oder wachten voller Hoffnung auf den anderen Tag oder ihn in Angst erwartend und verwünschend. Und dieser Sonnenfunke auf dem Gipfel mochte für manchen im Tal wohl das letzte Licht sein. Er konnte sich von diesem Bild mit seinen drängenden Vergleichen nicht trennen, obwohl ihn die Kälte des Raumes schüttelte.

Das letzte Licht!

Die Düsternis, die von diesem Bild ausging, griff mit kalten Händen nach seinem Herzen und preßte es zusammen, daß es schmerzte. Das war nicht die Lieblichkeit der Natur, wie sie aus den Bildern an den Wänden ringsum sprach, sondern die trübe Aussage eines ahnungsvollen Schauens, es war der Tag, der zur Neige ging und das Licht wegnahm. Wald und Berg, Himmel und Wolken, das Sonnenspiel im Baumschatten und das rieselnde Leuchten auf dem spiegelnden Bergsee waren sein Glück. Die Gottesnatur hatte ihn immer andächtig gemacht, und wenn er glückselig sah und weltentrückt malte, dann war es immer ein tiefinnerliches Danken an den Schöpfer gewesen, der ihm die Farbenfreude und in seiner Natur den Lehrmeister gegeben hatte.

Und jetzt?

Monate noch, ein Jahr vielleicht, und es wird finster sein um ihn. Er hörte den Professor mit seiner etwas heiseren Stimme sagen: Nützen Sie die Zeit, bereiten Sie sich darauf vor. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber es gibt eben Dinge, an denen auch die ärztliche Kunst nichts ändern kann. Helfen könnte vielleicht — ich sage vielleicht — die Natur, aber das würde dann eben ein Wunder sein, und es ist das beste, wir rechnen nicht mit Wundern!

Die Kälte trieb ihn auf, und er schritt in seinem kleinen Atelier hin und her.

Nützen Sie die Zeit!

Wie sollte er sie nun nützen? Kann man die Zeit, wenn sie einmal bemessen ist, überhaupt noch befriedigend nützen? Wird nicht jeder Zeitraum zu kurz, wenn man sein Ende voraus weiß? Wo war seine Zeit überhaupt hingekommen? Er hatte sie dem Lernen und Mühen um die Kunst geopfert und auf das frische fröhliche Leben des jungen Mannes verzichtet. Sollte er nun versuchen, die versäumte Jugend nachzuholen? Sollte er dieses Jahr, mit dem er im besten Fall noch zu rechnen hatte, einer Jugend leben, die er schon hinter sich hatte?

Alt und müde, hoffnungslos und zerschlagen sah er sich kurz vor dem Ende seines Weges, den bald ein unerbittliches Schicksal jählings abschneiden würde.

Aus einem kleinen Rahmen auf dem Tisch sah ihn das Bild eines jungen Mädchens mit klugen und fröhlichen Augen an. Er nahm das Bild in die zitternde Hand.

Gerda. Im kommenden Frühjahr hatten sie heiraten wollen!

Längst könnte sie seine Frau sein, wie sie es schon seit zwei Jahren wollte. Er aber hatte sie immer wieder vertröstet und den Gedanken an eine Heirat von sich geschoben, hatte gewartet auf die Zeit, bis seine Einkünfte ihm die sichere Existenz gaben. Dabei war wohl ein anderer Grund noch gewichtiger gewesen. Er hatte sich gescheut, seiner Mutter, die einfache Holzhackersfrau mit dem schlichten Wesen des Dorfes, die in der kleinen Stadt nicht heimisch werden konnte, das junge Mädchen ins Haus zu bringen. Die junge Frau bürgerlicher Art hätte kaum die alte Mutter gänzlich verstanden.

Nun war es gut, daß er die Heirat verzögert hatte und noch frei entscheiden konnte. Nun brauchte er das junge lebensfrohe Mädchen nicht in sein Unglück hineinzuziehen. Alles mußte jetzt zurückstehen, was er gewünscht und gewollt hatte. Es gab nichts mehr zu planen. Erst mußte er zur Ruhe kommen, und das konnte er nur, wenn er diese Trennung hinter sich hatte.

Sollte er es ihr schreiben?

Nein, er mußte mit ihr selber sprechen, gleich am Morgen mußte er das tun! Das Lampenlicht schmerzte ihn, und er löschte es, trat an das Fenster und schabte sich mit den Fingernägeln einen kleinen Ausblick durch die Eisblumen frei. Unter ihm lag wie ein heller Silberstreifen der Regenfluß, und darüber hinaus verloren sich vor den Toren der Stadt die schneegrauen Fluren in der Weite. Matter Sternenschein war auf den Dächern der kleinen Häuser am Regen. Er drückte die heiße Stirne an die kühlende Fensterscheibe, ging ins Zimmer zurück und blieb lange im Dunkeln sitzen, holte sich nur einmal den Mantel und hüllte sich frierend ein. Im Wachen und Halbschlaf gingen die Stunden, bis am Fenster eine rötliche Helle den kommenden Tag anzeigte.

Drunten in der Regenstraße rollte ein Wagen. Leise zog er im Vorraum die Schuhe an und schlich in das Wohnzimmer. Das Lametta am Weihnachtsbaum glitzerte kalt und feindlich. Die Uhr schlug hart und dröhnend.

Sieben Uhr!

Er horchte an der Türe zum Schlafzimmer der Mutter und verließ die Wohnung. Er mußte Gerda treffen, wenn sie ins Geschäft ging. Dann war cs noch zeitig genug, den Ofen anzuheizen, den Kaffee zu kochen und die Mutter zu wecken.

Beißend fuhr die Kälte ihn an, als er das Haus verließ und der Ludwigsstraße zusteuerte. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen und gesenktem Kopf drückte er sich an den Menschen vorbei, die an diesem rotangehauchten eisigen Morgen ihrem Tagewerk zustrebten. In der Waldschmidtstraße ging er frierend und wartend vor einem Haus auf und ab.

Alles ging vorüber, auch diese Stunde, sagte er sich.

Dem roten Schein, den der Morgen dem dampfenden Dunst gegeben hatte, folgte nun die blutige Sonnenscheibe, unbarmherzig kalt aber blieb die Luft.

Aus der Türe des Hauses schritt nun rasch, die rote Wollmütze mit beiden Händen tief über die Locken ziehend, seine Braut und wollte sich schnell gegen die Stadt hin entfernen, als er sie anrief.

„Guten Morgen, Gerda!“

Sie wandte sich erschrocken um und hielt zögernd an. Röte und Blässe wechselten in ihrem Gesicht, und betreten sah sie zu Boden. Er bemerkte es mit Verwunderung und wartete. Da sah sie ihn kurz an und fing stotternd an zu reden:

„Bist du krank, Bertl? Du siehst furchtbar aus!“

Unsicher nestelten ihre Hände am Gürtel ihres Mantels, und sie sah wieder die Straße entlang.

Was mochte sie nur haben?

„Nein, krank bin ich nicht, Gerda, aber ich bin so früh da, weil ich dir etwas sagen muß, was sich nicht aufschieben läßt.“ Sein Staunen wuchs, als sie ihn nun kühl und abwartend ansah und sich auf die Unterlippe biß. Hatten sie sich jemals so gegenübergestanden? War denn etwas vorgefallen?

„Hast du denn meinen Brief schon erhalten, Bertl? Ich habe ihn doch gestern abend erst zur Post gegeben. Oder ist der Stadtklatsch schon wieder schneller gewesen als mein Brief?“

Er verstand sie nicht und vermochte auch keine Antwort zu geben.

„Was ist mit dem Brief?“ fragte er verständnislos.

„Ich habe dir geschrieben — und — ja — wenn du den Brief noch nicht hast — und du bist jetzt da, dann muß ich es dir halt jetzt sagen.“ Sie fing zu gehen an: „Komm, sonst wird es mir zu spät. Es ist gleich acht Uhr.“

Stadteinwärts schritt er stumm neben ihr her und wartete. Etwas war anders geworden zwischen ihnen. Lag das an ihm oder an ihr? Was war das mit dem Brief? Die Hände fest in die Manteltaschen gestemmt und den Kopf gesenkt, fing sie nun zu reden an. Verdrossen und trotzend klang ihre Stimme.

„Schau, Bertl, es nützt nichts mehr. Ich hab dir in diesem Brief geschrieben, daß es zwischen uns aus sein muß. Ich habe dich recht gern gehabt, aber da ist etwas zwischen uns, ich weiß nicht was, aber das macht uns fremd. Vielleicht ist es der Altersunterschied: Du bist bald vierzig und ich bin noch nicht fünfundzwanzig. Wenn ich da so die jungen Leute anschaue — nicht, daß du meinst — oh, wie soll ich es dir nur sagen! Du bist schon sehr ernst, und junge Leute — dann lebst du nur deiner Kunst — ich kann es einfach nicht sagen, aber in dem Brief steht alles.“

Sie gingen eine Weile stumm nebeneinander her, und sie sah ihn verstohlen von der Seite an. Da er nicht aufbrauste, wie sie befürchtet hatte, wuchs ihr Mut. Nun bekam sie einen leichten Ärger über ihre Unsicherheit und Verlegenheit. Der Bruch war bereits da, und nun mußte es einfach ausgesprochen werden. Hatte er überhaupt gehört, was sie ihm zu erklären versucht hatte? Oder hielt er es für eine Laune, die er nicht ernst zu nehmen brauchte? Sie ärgerte sich.

„Bertl!“

Wie aus einem Traum erwachend, atmete er auf.

„Ja, ganz recht — also der Brief — du hast recht. Ich werde ihn lesen.“ Fröstelnd steckte er den Kopf wieder in den Mantelkragen.

„Schau, Bertl, es ist wirklich das beste. Ich habe mir das wohl überlegt.“

Über den Steinmarkt gingen sie hinauf zum Rathaus.

„Sag halt etwas, Bertl, schimpf meinetwegen!“

Er schrak wieder aus seinem Sinnen auf: „Was soll ich sagen? Ich danke dir halt. Du hast dir und mir eine schwere Stunde leichter gemacht.“

Unbehaglich zog sie die Schultern hoch und betrachtete ihn prüfend. Sie kannte sich an ihm nicht mehr aus und hatte eine andere Antwort erwartet. Fast spürte sie etwas wie gekränkten Stolz.

Vor der Ladentüre des Kaufhauses, in dem sie als Verkäuferin tätig war, blieb sie stehen und trat dicht an ihn heran: „Sei mir nicht böse, Bertl, gell? Wir können gute Freunde bleiben.“

Verwundert und zerstreut sah er sie an.

„Ja — freilich — selbstverständlich.“ Er stand steif wie ein Stück Holz und sah an ihr vorbei in die verfrorenen Schaufenster. Auf seinen Wangen brannten rote Flecken, und seine Augen waren entzündet. Dann raffte er sich entschlossen auf, gab ihr stumm die Hand und entfernte sich. Ein Unbehagen ergriff sie, und sie hätte weinen können, als sie ihm nachsah, wie er gebückt über den Hauptplatz davonging und im Durchgang des ehrwürdigen Rathausbaues verschwand.

Nun war es geschehen! Aus! Und sie war darüber nicht glücklich.

Wo waren nun seine unguten Eigenschaften geblieben, die sie sich ständig vorgehalten hatte. War er nicht ein guter Kerl, und hatte er nicht alles für sie getan? Es war ein quälender Vormittag, voller Zweifel, Scham und Unlust, und erst als sie am Mittag von einem blonden jungen Mann vom Geschäft abgeholt und nach Hause begleitet wurde, kam sie über die trüben Gedanken hinweg.

Ach was, im Leben geht eben alles vorüber, dachte sie, und hörte auf die läppischen Späße ihres Begleiters.

Albert Lorenz wanderte seiner Wohnung zu. Das übermüdete Gehirn konnte die überstandene Aussprache noch nicht völlig mit seinen nächtlichen Gedanken zusammenbringen. Er empfand nur eine Erleichterung, eine kleine Freude darüber, daß es nun so ganz anders gekommen und ihm erspart geblieben war, das trennende Wort zu sprechen. Er hatte ein Verlöbnis lösen wollen, das schon auseinandergefallen war. Außer einer kleinen Enttäuschung war er jetzt gar nicht traurig darüber. Es war ihm doch viel erspart geblieben!

Und doch: Ihre Worte hatten ihn wie ein Donnerschlag getroffen, und die Aussprache war für ihn bitterer gewesen, als er es sich vorgestellt hatte. Warum? Weil das, was er als schweren Opfergang empfunden hatte, weil das, was ihn die vorhergehende Nacht über so quälte, umsonst gewesen war. Sie hatte sich längst von ihm abgewandt, als er noch mit seinem Schicksal haderte und seine Liebe begrub.

Er achtete nicht auf die Morgengrüße der ihm Begegnenden und lachte bitter auf, als der Postbote ihm einen Brief in die Hand drückte. Er kannte das Kuvert und nun ja auch bereits den Inhalt!

Jetzt brauchte er eine warme Stube, Alleinsein und Schlaf. Leise sperrte er die Wohnungstüre auf, machte im Wohnzimmer und in der Küche Feuer und stellte das Kaffeewasser auf. Er setzte sich an den Ofen und wartete auf die Wärme, und die Müdigkeit überfiel ihn.

Erst als das Feuer wieder ausgegangen und die Küche wieder kalt war, erwachte er aus dem traumlosen Schlaf. Erschrocken und schlaftrunken sah er sich um. Es war heller Tag geworden.

In die Stille um ihn leuchtete die Sonne. Es mußte schon gegen den Mittag gehen.

Die Mutter mußte schon wach sein. Er horchte, ging hinüber in das Wohnzimmer und klopfte an die Türe, hinter der die Mutter schlief.

„Mutter!“

Es kam keine Antwort. Die tödliche Ruhe im Hause ließ ihn erschauern, und leise öffnete er die Türe. Von einem jähen Schrecken erfaßt mußte er sich am Türrahmen festhalten. Das Gesicht, das dort so klein und fahl aus den Kissen sah, war das einer Toten.

Das war der letzte Tag im Jahr.

Frostklirrend war er heraufgezogen, und huschelnd, mit verfrorenen Gesichtern waren die vielen Menschen um das offene Grab gestanden. Er hatte sie nur wie durch einen Schleier gesehen, und ihre Anwesenheit hatte ihn gestört und war ihm unerträglich. Während der Geistliche betete, ein kleiner Chor sang und er dann viele Hände drücken mußte, hatte er darüber nachgedacht, wie doch die Menschen im Grunde oberflächlich und herzlos wären. Sollte man in solchen Stunden, in denen man seinen Schmerz nicht mehr verbergen konnte, nicht am besten allein gelassen werden, statt im Kreise vieler Neugieriger stehen zu müssen? Wäre es nicht die sinnvollste und würdigste Totenfeier, wenn man ein Liebes allein zu Grabe geleiten könnte?

Auch in der Kirche hatte er so mit sich gerechtet und sich weit fort gewünscht. Es gab aber auch eine innere Stimme, die ihn ins Unrecht setzen wollte. War er schon so sehr mit der Welt zerfallen, daß er menschenscheu wurde? Durfte er deshalb das, was die Gemeinschaft und die Tradition bedeutete, ablehnen? Irgendwohin sehnte er sich, an einen einsamen Ort, um wieder zu sich selbst zu finden und mit all dem fertig zu werden, was in so kurzer Zeit über ihn gekommen war.

Auf seinen Berg, in sein Berghäusl wünschte er sich, in die erhabene und heilende Ruhe des eingewinterten Ossergipfels.

Als er nach dem Trauergottesdienst heimzu ging und das Leben in den Straßen um ihn war wie an allen Tagen, wurde ihm leichter. War es nicht besser so für die Mutter, daß sie im Frieden hatte gehen können? Nun hatte sie es nicht mehr erfahren, was ihren Sohn getroffen hatte, nichts mehr von der drohenden Erblindung und nichts mehr von der gelösten Verlobung.

Es wurde ihm schwer, die Vorgänge der letzten Tage gedanklich zusammenzuholen. Die Hausfrau, die gute Frau Ertl, hatte ihm alles abgenommen, was für die Beerdigung der Mutter zu veranlassen war. Nun war es vorbei.

Nur als Gerda ihm lange und fest die Hand gedrückt hatte, war ihm ein Würgen in den Hals gekommen. Jetzt ging sie an seiner Seite der Stadt zu und blieb neben ihm bis zu seiner Haustüre. Hatte sie schon mehr zu ihm gesprochen, oder hörte er sie jetzt erst, da er sich von ihr verabschiedete? Was wollte sie noch?

Hastig und beschwörend sagte sie:

„Du bist wirklich krank, Bertl. Ich hab es dir vor ein paar Tagen schon angemerkt. Mußt dich hinlegen. Es tut mir alles so leid. Deine Mutter —“

„Ja“, sagte er, und es klang fremd und hölzern.

„Bertl, was willst du denn jetzt tun? Gib mir den Brief wieder. Bertl — ich — ich —“

„Der Brief? Wieso? Ach ja, ich hab ihn schon gelesen. Du hast recht. Also — behüt dich Gott.“

Als er nach der Türklinke griff, faßte sie ihn am Arm und hielt ihn zurück.

„Bertl, hörst du denn überhaupt, was ich sage? Laß es wieder gut sein! Ich kann es nicht — kann dich guten Menschen jetzt nicht allein lassen —“ Tränen erstickten ihre Stimme.

„So? Vielleicht — also, auf Wiedersehen.“

Ihr Aufschluchzen hörte er nicht mehr. Mechanisch stieg er Stufe für Stufe zu seiner Wohnung hinauf, ging auf Zehenspitzen durch die stillen und kalten Räume und warf sich angekleidet auf sein Bett.

Die Sonne schien durch einen Spalt der zugezogenen Gardinen und ließ das Bild auf der Staffelei aufleuchten. Die Ruhe und Erhabenheit des Bergriesen Osser wirkte auf ihn wie Balsam.

Alles vergeht!

Alles um ihn war im Zeitraum von wenigen Tagen anders geworden. Was hatte er nicht alles verloren: die Mutter, die Braut, den Beruf, die Zukunft!

Und was blieb ihm? Sein Freund, der Berg! Unter seinem Gipfel lag das Fleckchen Erde, das er so sehr liebte, wie er in der Erinnerung das kleine Holzhackerhaus im Dorf liebte.

Dieser Osser war sein heiliger Berg.

Und nun wußte er, wie er die Zeit nützen wollte, die ihm noch verblieb, jeden Tag und jede Stunde, bevor es Nacht um ihn wurde. Dort oben hatte er eine Bergheimat, und dort wollte er Licht und Farbe minutenweise kosten und in sich hineintrinken, damit sie noch unlöschbar vor seinen Augen ständen, wenn er sie einmal nicht mehr erleben durfte.

Dieser Berg rief ihn zu sich!

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com