16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

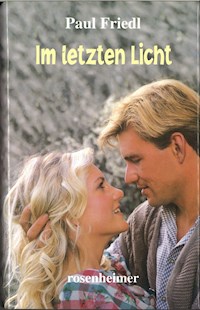

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Paul Friedl zeichnet in diesem Roman das Leben des "Rehpeter" nach, eines Waldläufers, Wilddiebes und Schmugglers, der im Bayerischen Wald ein abenteuerliches Leben geführt hat. Der "Rehpeter" war ein schuldlos einsamer Mensch, der geliebt und gehasst und schließlich auf einen Weg gezwungen wurde, den er nicht mehr verlassen konnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2003

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

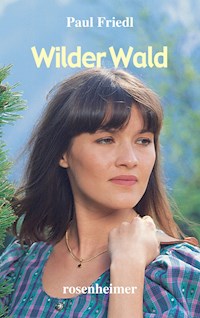

Titelfoto: Michael Wolf, München

eISBN 978-3-475-54687-7 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Wilder Wald

Paul Friedl zeichnet in diesem Roman das Leben des „Rehpeter“ nach, eines Waldläufers, Wilddiebes und Schmugglers, der im Bayerischen Wald ein abenteuerliches Leben geführt hat. Der „Rehpeter“ war ein schuldlos einsamer Mensch, der geliebt und gehasst und schließlich auf einen Weg gezwungen wurde, den er nicht mehr verlassen konnte.

Über die Dächer des alten Grenzstädtchens Furth im Wald flutete das erste Licht eines Junimorgens. Der über die Waldhöhen blitzende Sonnenstrahl hob das Schloß, die Türme der Pfarrkirche und die der Kreuzkirche aus dem schwindenden Nachtdunkel der Gassen. Die Glocken in den Türmen läuteten den Tag an, und die hellen und summenden Klänge schwammen über die Häuser in das Hügelland weithin. Steile Rauchkerzen begannen aus den Kaminen gegen den blauen Himmel zu steigen, und je weiter die Sonne sich über den Wald schob, desto mehr erwachte der Ort. Zwei Gäule zogen einen Ackerwagen über das rumpelnde Kopfsteinpflaster, und das Klappern ihrer Hufe hallte in der Gasse. Aus einer Schmiede meldete sich der klingende Hammerschlag und störte die Dohlen auf, die nun kreischend um die Türme kreisten. Die letzten Schatten der Nacht verkrochen sich in dunklen Haustoren.

Aus dem Haus des Webers Eckl kam schon seit dem ersten Morgengrauen das Pochen des Webstuhls und das rutschende Zischen des fleißigen Schiffchens, und als die Sonne den Weg auch in die Gasse fand, ließ sie die Schusterkugel in der Werkstatt des Kilian Kolbeck aufleuchten, und das Wasser im Glas gab den engen Wänden einen flirrenden Schein. Auf dem Podest am Fenster saßen nagelnd und klopfend, zwirnend und nähend der Meister, sein Geselle und ein lang aufgeschossener Lehrbub.

Meister Kolbeck, dick und behäbig, mit blinzelnden Augen und einem buschigen Schnurrbart im runden Gesicht, begrüßte die Sonne mit einem langen Trunk aus dem Bierkrug und erhob sich schwerfällig, um den frischen Morgen durch ein winziges Oberfenster in die stickige Werkstätte einzulassen. Sich ächzend wieder auf seinen Schemel niederlassend, nahm er den hungrigen und dürstenden Blick seines ihm gegenübersitzenden Gesellen Jakob zur Kenntnis, warf, sich den Bart wischend, auch einen forschenden Blick auf den Lehrbuben an seiner Seite und klopfte sich aus dem grüngläsernen Schnupftabakglas eine braune Prise auf die Faust. Während er sich den Riemen wieder über das Knie zog und nach einem Schuh griff, musterte er unter der gerunzelten Stirn hervor den hochaufgeschossenen schmalen Jungen neben sich, der an einem schweren Bauernschuh nähte, als hätte er es schon immer getan, und nicht erst seit drei Tagen. Ein braunes Gesicht mit vorstehenden Backenknochen, einem auffallend langen Kinn und einer spitzhakigen Nase ließ den Buben alt erscheinen. Seine dunklen Augen schienen in den Höhlen unter der Stirn keinen Platz zu haben, und die Augendeckel spannten sich zur Hälfte wie ein Dächlein über die vorstehenden Augäpfel, als wollten sie den ewig lauernden, scheuen und oft stechend scharfen Blick verbergen.

„Und du sagst, daß du noch bei keinem Meister gewesen bist? Wo hast du denn dann das Nähen mit der Ahl gelernt?“ knurrte der Kolbeck.

„Haben daheim die Schuhe selber geflickt, Meister“, lispelte der Bub bescheiden.

„Daheim! Weißt du endlich, wo du daheim bist?“

„Nein, Meister.“

Kopfschüttelnd klopfte der Meister ein Stück Leder, und der feine Staub fing die Sonne ein und wirbelte im glänzenden Strahl.

Neugierig horchte der Geselle Jakob und rieb sich den roten Bartflaum am Kinn. Der Meister griff wieder zum Bierkrug und forschte dann weiter, wie er es schon drei Tage vergeblich tat.

„Gewohnt habt ihr also in einem Häusl mit zwei Kühen. Wer sind denn eure Nachbarn gewesen?“

„Hatten keine Nachbarn, Meister, alles Wald.“

„Und wohin seid ihr in die Kirche gegangen?“

„Bin nit in eine Kirche gegangen.“

„Aber es muß doch irgendwo eine Ortschaft gewesen sein, wie hat die geheißen?“

„Ist zwei Stunden weit weg gewesen und hat Dorf geheißen.“

„Wie hat denn deine Mutter geheißen?“

„Mutter, sonst nix!“

Der Meister ließ nicht locker: „Hat man vom Häusl aus einen Berg gesehen? Was ist das für ein Berg gewesen?“

„Das weiß ich nit, Meister.“

In der Küche nebenan klapperte das Geschirr, und der Geselle mahnte: „Mich tät schon hungern und dürsten, Meister.“

Unwillig zog der Kolbeck die dunklen Augenbrauen auf. „Mußt du alleweil nur ans Fressen und Saufen denken? Der Mensch ist zur Arbeit auf der Welt!“

Der Jakob nörgelte aufsässig: „Aber der Mensch muß auch essen und schlafen, sonst holt ihn der Teufel! Um zehne ins Bett und um viere wieder auf den Schusterstuhl, das hält kein Roß ohne Fressen aus! Ein Sitzfleisch hab ich schon wie Sohlenleder!“

„Schlafen kannst du am Sonntag den ganzen Tag lang. Aber da müßt ihr jungen Gitzer ja hinter den Menschern her sein!“

Verdrossen schwieg nun der Jakob und nagelte mit rotem Gesicht an seinem Schuh. Der Meister wandte sich wieder seinem Lehrbuben zu:

„Ist ein Wasser in der Nähe gewesen? Hat das einen Namen gehabt?“

Der Junge hob seine Augendächlein und sah den Meister kurz und listig an: „Hat Bachl geheißen.“

An seinem Schnurrbart kauend, murrte der Kolbeck: „Ich bringe es schon noch heraus. Der Sprache nach bist du entweder aus dem Lamerischen oder von drüben aus dem Angeltal. Hast in der Red net viel Steinpfälzisches oder Böhmisches. Kennst du den Arber oder den Osser?“

Der Bursche schüttelte nur den Kopf.

Nun steckte ein kleines Mädchen mit schwarzem Haar und munteren Augen den Kopf zur Tür herein und meldete mit hellem Stimmchen: „Sollt zur Suppe kommen!“

Wie vom Stuhl geschnellt, rumpelte der Jakob aus der Tür, bedächtig streifte der Meister die Lederschnitzel vom Schurz, erhob sich und folgte ihm, und der Lehrbub machte den letzten. Der Dampf der Milchsuppe kam ihnen verheißungsvoll entgegen, und das frischaufgeschnittene Brot duftete. Neidvoll sah der Jakob, wie die hagere Meisterin dem Lehrbuben einen Streifen von dem Geräucherten abschnitt, das der Meister sich schon zum Frühstück einverleibte. Wütend löffelte der Geselle die großen Brotbrocken aus der Schüssel und maulte:

„Warum muß der eine Ausnahm haben?“

„Das geht dich nix an, Jakob!“ wies die Meisterin ihn scharf zurecht. „Hätt der Peterl unsere Vroni net weggerissen, dann wär sie unter die Huf und die Räder gekommen und wir hätten sie zum Freithof tragen können.“ Und sehr betont forderte sie den Lehrbuben auf: „Iß nur, Bub, hast eh keine guten Zeiten hinter dir, das merkt man!“

Der Meister schmunzelte hämisch, schnitt ein winziges Schnitzlein vom Fleisch und legte es dem Gesellen hin:

„Da, damit dir die Brotbrocken net vor Neid im Hals bleiben!“

Gierig verschlang der Jakob das Schnitzelchen.

Sittsam löffelte die kleine Vroni die Milchsuppe aus ihrem Schüsserl, doch die Blicke ihrer großen Augen wanderten von einem zum anderen und blieben immer wieder lange und forschend auf dem Gesicht des Lehrbuben haften. Schließlich platzte das kleine Mädchen mit der Frage heraus:

„Vater, weißt du nun schon, wo der Peterl her ist?“

„Er will es net sagen“, sagte der Meister verärgert, und schnell antwortete darauf der Lehrbub, ohne aufzusehen:

„Ich weiß es nit.“

„Wird ihm schon noch einfallen“, meinte die Meisterin begütigend.

„Wenn er es net sagen will, kann ich ihn auch net behalten. Das sagt der Bürgermeister.“ Schulterzuckend erhob sich der Meister und ging, gefolgt vom Gesellen und dem Lehrbuben, in die Werkstatt zurück. Hinter ihnen her schlug die Wanduhr in der Küche schnarrend die siebente Morgenstunde.

Meister Kolbeck nahm aus dem Regal ein Paar Stiefel und drückte sie dem Lehrbuben in die Hand:

„Die Stiefel tragst du zu meinem Vetter, dem Dimpfl in Eschlkam, sagst ihm einen schönen Gruß, sagst ihm, daß das Stiefelrichten einen Gulden kosten tät, und sagst, daß der Meister das Geld gleich braucht. Brauchst nur die Straße da hinaus zu gehen und kannst auch einmal fragen, wo es nach Eschlkam geht.“

„Weiß es, Meister.“

Mißtrauisch sah der Kolbeck ihn an: „Du weißt es? Also bist du schon dort gewesen?“

„Ja.“

„Schlenz net lang umeinand, dann brauchst du eine gute Stunde hin und eine zurück, und um zehne kannst wieder hier sein.“

„Ist recht, Meister.“

Der Lehrbub Peter stand lang und dürr, mit etwas vorgebeugtem Oberkörper, und überragte fast den Schuhmacher, der wieder Mißtrauen in den Augen hatte und zweifelte:

„Fünfzehn Jahre willst du erst alt sein?“

„Die Mutter hat es gesagt, Meister.“

„Und kennst dich in Eschlkam aus?“

Der Lehrbub hatte die Stiefel geschultert und schon die Türklinke in der Hand. Mit hintergründigem Lächeln sagte er: „Bin schon seit Ostern unterwegs und bin wie ein Vogel im Wald umhergeflogen.“

Flugs war er im Hausgang und auf der Straße und ging mit langen federnden Schritten davon. Der Geselle Jakob rieb sich den roten Bartflaum.

„Meister, wenn ich was sagen darf: Ich trau ihm net! Der hat den falschen Blick und weiß genau, wo er her ist. Sagen will er es net, weil er wahrscheinlich was ausgefressen hat.“

Gereizt sträubte der Kolbeck seinen Schnurrbart.

„Dich geht es nix an! Ich bring es noch heraus, wo der Bub her ist. Wenn net, dann hau ich ihn wieder aus!“

Der Jakob bohrte weiter: „Ich schlafe net gern mit ihm in einer Kammer. Bei Nacht singt und pfeift er im Schlaf, und gestern hab ich ihn erwischt, wie er in meiner Kiste herumgesucht hat.“

„Das sagst du erst jetzt? Hat er dir was gemaust?“

„Nein, Meister.“

„Na also! Sperr deine Kiste zu! Der Bub ist halt neugierig.“

Verdrossen begann der Meister eine Schuhsohle aufzunageln und knurrte mit einer Kopfbewegung nach dem leeren Bierkrug auf dem Fensterbrett:

„Hol drei Quartel beim Vetter droben.“

Der Jakob sprang auf und verließ mit dem Krug laufend das Haus. Auf der Gasse begegnete ihm der Bürgermeister, ein korpulenter und großer Mann, der als Handelsmann großes Ansehen genoß und, sich dessen bewußt, in vornehmer Haltung und gemessenen Schrittes dem Schusterhaus zustrebte. In der Werkstätte legte der Meister den Schuh weg und erwartete mißgelaunt den hohen Besuch.

Jetzt hatte er also mit der Gemeinde zu tun! Es war ihm nicht wohl gewesen, als er den Buben aufnahm, und er mußte sich gestehen, daß er selber ihn auch für einen Tunichtgut hielt, der von zu Hause fortgelaufen oder einem Meister durchgebrannt war. Über eine Stunde hatte er ihn vor drei Tagen drüben beim Weber Eckl stehen sehen und sich darüber geärgert, daß der heruntergekommene Bursche das Schusterhaus nicht aus den Augen ließ. Dann war plötzlich ein Gerumpel in der Gasse gewesen, die Bräurösser waren trabend, den schweren Bierwagen hinter sich herreißend, die Gasse heruntergekommen. Gleichzeitig hatte er die Haustür klappen hören und sein Töchterchen über die Gasse laufen sehen. Da war der fremde Bub wie ein Blitz losgesprungen und hatte das Mädel vor den Hufen der Rösser zurückgezerrt. Die Schusterin hatte das totbleiche Kind und seinen Retter ins Haus gebracht, und mit den dankbaren Reden der Eltern war es so gekommen, daß der Junge im geeigneten Augenblick seine Frage anbringen konnte, ob der Meister nicht einen Lehrbuben brauchen könnte.

Wär es anders gewesen, dann hätte er den verwahrlosten Buben zum Teufel gejagt, aber nun hatte er ihn eben auf dem Schusterstuhl und im Haus und konnte zusehen, wie er mit den Schwierigkeiten fertig wurde.

Freundlich und herablassend einen guten Morgen wünschend, trat der Bürgermeister ein und rückte auch gleich streng und amtlich mit dem Grund seines Besuches heraus:

„Wo ist dein zugelaufener Lehrbub? Hab mir sagen lassen, daß der Bursche net einmal weiß, wie er heißt und woher er kommt.“

Verlegen räusperte sich der Kolbeck. „Ist ein Teixelsding. Peter heißt er, und mehr hab ich noch net aus ihm herausbringen können. Entweder er ist ein ganz verdrückter Bursch, oder er weiß wirklich net, wo er daheim ist. Meinem Weib hat er gesagt, die Mutter wär gestorben, und da wär er auf und davon gegangen.“

Er erzählte von all den Fragen, mit denen er den Buben hatte ausforschen wollen, und daß er ihn eben mit einem Paar Stiefel nach Eschlkam geschickt habe, von wo er ihn vor zehn Uhr nicht zurückerwarte.

„Wenn wir net herausbringen, wohin er zuständig ist, können wir ihn net behalten, und ich muß ihn ausweisen lassen, sonst fällt er einmal unserer Gemeinde zur Last.“

Der Jakob kam mit dem Bierkrug zurück und stürzte sich wieder über die Arbeit, war aber mit Aug und Ohr bei der Unterhaltung, die der Meister mit dem Bürgermeister hatte. Schließlich warf er ein: „Das mit meiner Kiste, Meister.“

„Halt dein Maul! Dich hat niemand gefragt!“

Die Schusterin kam von der Küche und wollte ihre Meinung zugunsten des Lehrbuben sagen, doch grob wies ihr Mann sie zurück, und der Bürgermeister erklärte:

„Kolbeck, wenn ich bis morgen net weiß, was mit dem Buben los ist, laß ich ihn abholen.“

In der Küche schnarrte die Uhr die achte Morgenstunde, und draußen vor dem Fenster wischte ein Schatten durch die Gasse, und die Haustür klappte. Dann stand der Lehrbub Peter in der Werkstatt, und der Meister wurde blaß.

„Warum bist du schon wieder da? Wo hast du die Stiefel!“

Ein wenig außer Atem berichtete der Peter: „Der Herr Vetter läßt danken, und zum Zahlen kommt er am Nachmittag selber.“

Dem Meister Kolbeck schoß die Zornröte ins runde Gesicht, und seine Glatze glühte auf wie eine überheizte Ofenplatte.

„Bist du närrisch? Wo hast du die Stiefel!“ Seine Augen wurden groß, als er bemerkte, daß der Peter nicht mehr die verschlissene Hose trug, in der er fortgelaufen war. Seine langen Beine steckten in einer langen Lederhose. „Wo hast du die Hose her?“

„Hat der Herr Vetter mir geschenkt, weil mir die meinige geplatzt ist beim Rennen.“

Der Meister schnaufte: „Um sieben hab ich ihn fortgeschickt, und jetzt ist es acht, und er will in Eschlkam gewesen sein! Bist du geflogen?“

„Nein, gerennt.“

Außer sich vor Wut griff der Meister Kolbeck nach dem Knieriemen und ließ ihn über den Buckel des Lehrbuben sausen.

„Wo hast du die Stiefel gelassen, du Lugenbeutel? Wo hast du die Hose her?“ schäumte er.

Da hoben sich die Augendächlein über den vorstehenden Augäpfeln im schmerzverzogenen Gesicht, und ein Blick traf den Schuhmacher, so stechend und voller Haß, daß er mitten im Zuschlagen innehielt und den Arm sinken ließ.

„Die Stiefel hab ich abgeliefert!“ zischte der Bub ihn an wie eine gereizte Katze, und unter den engen Joppenärmeln spannten sich seine Muskeln und bogen sich die Arme, als wollte er den Meister anspringen.

„Laß das Schlagen!“ mahnte nun der Bürgermeister. „Ich laß ihn auf das Rathaus bringen. Wird sich schon herausstellen, wo die Wahrheit ist.“ Und an den Gesellen Jakob gewandt: „Hol den Polizeidiener! Und du, Bub, bleibst da.“

Mit befriedigtem Grinsen jagte der Geselle aus dem Haus. In der Schusterwerkstatt war nur noch das schwere und erregte Schnauben des Meisters zu hören. Aus der Küchentür huschte die Veronika, stellte sich mit geballten Fäustchen vor ihren Vater und gellte ihn mit schrillem Kinderstimmchen an:

„Dich mag ich nimmer!“ Dann verschwand sie wieder, laut aufweinend.

Das kantige, eingefallene Gesicht des Lehrbuben war wie versteinert. Das Kinn wirkte noch länger und zitterte, und, den Blick auf den Boden gerichtet, stand er unbewegt, als wäre kein Leben mehr in ihm.

„Zu einem Krüppel schlag ich ihn, wenn ich die Stiefel net wiederbekomme!“ schäumte der Kolbeck wieder auf, und noch einmal legte sich der Bürgermeister ein: „Wir kriegen schon heraus, wohin er sie gebracht hat.“

Draußen trabte durch die Gasse der Polizeidiener Sigl, lockerte im Laufen seinen Säbel und stürmte in die Werkstatt. Angriffsbereit sah er von einem zum anderen.

„Nimm ihn mit und sperr ihn ein!“ befahl der Bürgermeister, auf den Lehrbuben weisend, und der Peter folgte ohne Widerstreben dem Polizeidiener. Der Bürgermeister ging, ohne sich zu verabschieden, und warf noch einen kritischen Blick zurück auf den Meister Kolbeck, der seinen Zorn im Bierkrug ertränkte.

Lauernd beobachtete ihn auch der Geselle Jakob und meinte nach einer Weile vorsichtig und mit schadenfrohem Lächeln:

„Was hab ich gesagt, Meister? Da habt ihr nun den schlechten Dank für eure Gutheit!“

„Halt’s Maul!“ greinte der Meister und machte sich wütend über ein Paar derbe Bauernschuhe her. Im Lauf des Vormittags mußte der Jakob noch öfter zum Wirtsvetter laufen, denn der Meister schien einen unlöschbaren Groll zu haben.

Die Sonne stand über den Dächern, und aus der Küche kroch der Duft von geschmalzenen Roggennudeln in die Schusterwerkstatt. Schnuppernd sah der Jakob von seiner Arbeit auf und warf einen Blick auf die Gasse.

„Da kommt er wieder, Meister!“ rief er und wies mit dem pechigen Finger aus dem Fenster, wo der Lehrbub eben zögernd auf das Haus zuging.

„Jetzt kommt er mir gerade recht!“ lallte der Kolbeck mit schwerer Zunge, nahm den Knieriemen und torkelte in den Hausgang. Hinter dem durch die Haustür zaghaft eintretenden Buben schob er den Riegel vor, faßte den Erschrockenen beim Kragen und belferte:

„So, Bürschl, wo sind meine Stiefel?“

Zweimal sauste der Riemen auf Kopf und Rücken des Lehrbuben nieder, dann riß der Peter sich los und sprang die Bodenstiege hinauf. Schnaubend und knurrend, den Knieriemen schwingend, hantelte sich der dicke Schuster am Geländer hoch und drohte:

„Bürscherl, du kommst mir net aus! Ich wix dich, bis du springst wie ein Heuschreck! Ich hau dir die Stiefel vom Buckel runter, du Zigeuner —“

Er war schon oben angelangt und ging auf den Buben los, der sich an die Wand drückte und ihn anstarrte. Not und Grimm in den stechenden Augen.

„Meister, ich hab die Stiefel beim Herrn Vetter abgeliefert!“ kreischte er, und als der Kolbeck zum Schlag ausholte, sprang er ihn an wie eine wütende Katze. Der Anprall warf den dicken Schuster zurück, und er stürzte rücklings die Bodenstiege hinunter. Hinter ihm her raste der Peter, setzte über den Brüllenden hinweg, riß den Haustürriegel zurück und verschwand in der Gasse.

Aus der Werkstätte kam bedächtig der Geselle Jakob und versuchte, die Schadenfreude in seinem Gesicht durch eine bedauernde Grimasse zu verbergen, und aus der Küche stürzte die Schusterin. Der Hausgang hallte vom wehleidigen Stöhnen des Meisters und dem Gejammer der Meisterin. Sie hieß den Jakob schnell den Bader zu holen. Der Geselle rannte aus dem Haus, hatte es aber dann nicht mehr eilig und rieb sich, vor sich hinpfeifend, den Bartflaum. Das Getümmel im Schusterhaus lockte indessen den Weber Eckl und dessen Gesellen herbei, und auch die Nachbarn kamen. Sie halfen der Schusterin, ihren Mann ins Bett zu bringen.

In der Küche brannten die geschmalzenen Roggennudeln an, und der Geselle Jakob saß nichtstuend in der Werkstatt, während der Bader feststellte, daß der Schuster Kolbeck den Arm gebrochen, die Schulter ausgerenkt und den Kopf voller Beulen hatte.

Der Verdruß dieses Junitages wuchs noch, als der Polizeidiener Sigl angerannt kam und berichtete, daß der eingesperrte Lehrbub Peter durch das Gitter im Rathauskeller geschlüpft und entflohen sei.

„Hättet ihr ihn net auskommen lassen, dann hätte er mich net über die Bodenstiege herunterwerfen können!“ fluchte der Schuster in seinem Bett, und sein Töchterchen Vroni tanzte lachend in der Küche herum und freute sich:

„Gerade recht ist dem Vater geschehen, weil er den armen Peterl verhaut hat! Der Peterl läßt sich nimmer einfangen, das weiß ich bestimmt!“

Die Schusterin riß die verbrannten Nudeln vom Herd.

Die Aufregung ging an diesem Tag im Schusterhaus nicht aus. Nach dem Mittag kam der Vetter Dimpfl von Eschlkam, hörte sich erstaunt und erschrocken an, was geschehen war, und legte dem Kolbeck einen Gulden auf das Bett:

„Vetter, der Bub ist bei mir gewesen und hat die Stiefel gebracht. Ich hab dir ja auch durch ihn sagen lassen, daß ich nach dem Mittag selber zum Zahlen komme.“

Worauf der Meister seinen Vetter bleich und ungläubig anstarrte, als hätte er einen Geist vor sich, und stöhnte:

„Das kann doch net wahr sein! Dann ist der Bub ein Hexer, der fliegen kann! Hat es denn so was schon gegeben, daß einer in einem knappen Stündl nach Eschlkam geht und zurückkommt?“

„Kann dir nix anderes sagen, als was wahr ist“, verabschiedete sich kopfschüttelnd der Dimpfl.

Gegen Abend machte der Nachbar des Schusters Kolbeck dem Verletzten einen Besuch und erzählte ihm bei dieser Gelegenheit ein sonderbares Erlebnis, das er und sein Weib am frühen Morgen hatten. Sie mähten auf ihrer Wiese, die neben dem Sträßlein nach Eschlkam liegt, als sie einen Burschen gegen Eschlkam und wieder zurück nach Furth rennen sahen, so schnell, daß kein Rennroß mit ihm hätte Schritt halten können.

Da zog sich der Kolbeck ächzend die Zudecke über den Kopf, und die Kolbeckin schlug jammernd die Hände vor das Gesicht.

„Mann, o Mann, das bringt uns nix Gutes ein!“

Aus dem Waldland an der böhmischen Grenze hebt sich unweit Furth und der alten Wallfahrt zum Heiligen Blut ein langer Bergrücken empor, als wollte ein baumzottiges Urtier mit dem Buckel voran aus den Tiefen des Gebirges steigen: der Hohenbogen. Von einem seiner felsigen Gipfel sieht man über das Neukirchener Land und in das Tal des Weißen Regen, und dort oben sind unter Felsgeröll und Blöcken die Reste des Wallgrabens einer längst verschollenen Burg.

Ehe der Berg vom Westen her ansteigt, liegen unterm Wald die Wiesen und Feldbreiten von Madersdorf.

Beim Waldbauern Kienberger standen an diesem sonnigen Junitag die kleinen Fenster der Stube im alten Holzbauernhaus weit offen. Es ging gegen Mittag, und die Bäuerin stocherte am Herd in der großen Raine den schmalzduftenden Kartoffelsterz. Dann deckte sie das grobe Leinen über den großen Tisch, schüttete Sauermilch in die Schüssel und legte die Löffel zurecht.

Haustür und Stubentür standen angelweit offen, und die Hühner tummelten sich im Gang.

Noch einmal sah die Kienbergerin nach der Raine mit dem duftenden Sterz, jagte dann die Hühner aus dem Gang und folgte ihnen bis auf den Weg hinaus, der ins Dorf führte. Die Hände an den Mund haltend, rief sie ihren Mann an, der mit Knecht und Magd ein gutes Stück unterhalb des Hofes auf einer Wiese Heu wendete.

„Huhuuu!“

Dorf und Hof lagen im sonnigen Mittagsfrieden. Der Wald hinter dem Hof stand still im heißen Tag, und außer den Leuten vom Kienbergerhof, die nun den Hang hinauf zum Essen gingen, war weit und breit kein Mensch mehr zu sehen. Von oben sah ihnen wartend die Bäuerin entgegen und bemerkte nicht den Schatten, der wieselflink um die Stadelecke ins Haus huschte und ebensoschnell wieder heraus kam und zum Wald hinauf wischte. Was er davontrug, wurden die Kienbergerischen inne, als sie sich an den Tisch setzten und die Bäuerin die Sterzraine auftragen wollte. Sie suchte vergeblich danach. Erst lachten Bauer und Gesinde und hielten es für einen Scherz, den die Bäuerin sich hatte einfallen lassen, dann halfen sie bei der Suche mit, und schließlich gaben sie es auf und begnügten sich mit Brot und Sauermilch.

„Das hat uns eine Hex angetan!“ bangte die Bäuerin. „Ich hätte es doch sehen müssen, wenn jemand ins Haus gekommen wär!“

Das machte die Dienstboten und den Bauern ganz verstört, und sie rätselten darüber, wie eine große Raine voll Erdäpfelsterz einfach verschwinden kann. Nach dem Essen rannten sie zum Nachbarn, um ihm den seltsamen Vorfall zu erzählen, doch er schüttelte den Kopf:

„An Hexen glaub ich net, und meine Joppe, die ich beim Heuen am Waldrand hingelegt hatte, ist auch weg.“

„Das muß aber ein lüftiger Gauner sein. Da wollen wir lieber im Dorf einsagen, daß in jedem Haus eine Wache bleibt und net alles auf die Wiesen geht“, meinte der Kienberger, und der Nachbar schickte seinen Jüngsten los zu den anderen Bauern.

Beim Kienberger traf es die Bäuerin, am Nachmittag das Haus zu hüten, und sie tat es auf der Hausbank sitzend.

Es ging gegen die Vesperzeit, als sie durch einen gewaltigen Krach aufgeschreckt wurde. Etwas hatte so gegen die Stadelwand gedonnert, daß es noch im Wald droben nachhallte. Die Kienbergerin nahm die bereitgelegte Mistgabel und schlich bänglich um die Stadelecke.

Da lag im Gras der hinteren Hauswiese die leere Sterzraine.

Am Abend suchten die Madersdorfer, mit Prügeln und Heugabeln bewaffnet, die Umgebung des Dorfes ab, doch sie fanden nichts.

Am nächsten Tag kamen die Gendarmen von Kötzting und erzählten, daß ein Schusterbub aus Furth gesucht werde, der seinen Meister angefallen und schwer verletzt habe, und weil am gleichen Tag in Oberdörfl einem Bauern die Brotzeit vom Feld weg gestohlen wurde, suchten die Gendarmen, unterstützt von den Dörflern, im Teufelsloch, einer Schlucht unterm Hohenbogen. Sie fanden ein Streulager und ein zerschlissenes altes Jöppl, aber sonst wieder nichts.

Ein Julisonnabend des Jahres 1850 ging zu Ende, und im Wirtshaus in Arrach, dem kleinen Dorf im Lamerwinkel, kehrten einige Waldbauern und Holzhauer zu, saßen die Hüttenfuhrleute am Tisch und spielte ein Schleifer von Schrenkenthal die Zither. Der Pfeifenqualm machte die Wirtsstube finster und legte sich wie eine graue Wolke gegen die Fenster. Die Abendsonne glühte in den Scheiben.

Sonst hatte der Zitherspieler im bärtigen Hauser Girgl von der Simmerlöd einen guten Mitsänger bei den rauhen Liedern, heute aber saß der Girgl stumm, am Pfeifenröhrl saugend, und sinnierte vor sich hin. Bis der Wirt ihn fragte, welcher Verdruß ihm denn heute ins Kreuz gekrochen sei.

„Wenn ich es euch sag, dann glaubt ihr es doch net“, brummte der Girgl und weckte damit die Neugierde und die Fragerei. Als schließlich alle Anwesenden auf das Gefrage am Musikantentischl aufmerksam wurden und mithorchten, rückte der Girgl mit einer unglaublichen Geschichte heraus:

„Bin in der Früh mit dem Hackl ins Auholz gegangen und wollt mir Holz zum Kürbenzäunen holen“, begann er, und der Wirt fiel ihm gleich ins Wort:

„Das Hackl kenn ich! Wenn man auf den Hahn drückt, dann kracht es!“

Der Girgl schmunzelte nicht einmal, sondern fuhr, selber noch den Kopf schüttelnd über das unfaßbare Erlebnis, in seiner Geschichte fort.

Mit der Hacke war er also noch vor dem Sonnenaufgang ins Auholz gegangen, langsam und auf den Gesang der erwachenden Vogelwelt lauschend. Am Waldrand der großen Lichtung oberhalb der Au war er stehengeblieben, um zu schnupfen. Im selben Augenblick sei ein Rehbock aus dem Wald auf die Blöße zur Äsung gekommen, habe plötzlich verhofft und sei dann mit langen Sprüngen über die Lichtung davon. Soweit war gar nichts an der Sache gewesen, aber im selben Augenblick sprang aus dem Wald ein Bursche, hetzte hinter dem Bock her, erreichte ihn noch vor dem drüberen Waldrand, riß den Bock nieder und gab ihm mit einem Messer den Fang. Ehe der Girgl sich fassen konnte, hatte der Bursche den Rehbock geschultert und war damit im Wald verschwunden.

„So was hab ich noch nie gesehen! Der Bursch ist gesaust wie der geölte Blitz, so schnell, daß ich euch net einmal sagen könnt, wie er ausgesehen hat. Habt ihr schon einmal einen gesehen, der im Rennen einen Rehbock erwischt hat?“

Erst folgten ein allgemeines Gelächter und Witzeleien, als aber der Girgl bereit war, bei seiner Seligkeit zu schwören, unterhielt man sich noch lange darüber, was der Hauser von der Simmerlöd wohl wirklich gesehen haben könnte, einen Riesenfuchs oder ein anderes Waldtier — einen jungen Burschen, wie er behauptete, sicher nicht.

Einige Tage später, als der Hohenwarther Bote zukehrte und das Neueste aus Kötzting erzählte, wurde die Geschichte des Hauser Girgl schon wahrscheinlicher.

Beim Postwirt zu Kötzting saßen an einem Vormittag, nachdem man einen angesehenen Bürger des Marktes zu Grabe getragen hatte, Leidtragende und Trauergäste beim Leichentrunk, unter ihnen auch zwei Gendarmen und der Gerichtsdiener. Das Gastzimmer war bis auf den letzten Platz besetzt, der Postwirt hatte tüchtig zu tun, und in der Kuchl nebenan waren Frau und Magd fleißig daran, die bestellten Lüngerl und Suppen zu kochen. Die Wirtin war damit so beschäftigt, daß sie auf den jungen Burschen kaum achtete, der vom Hausgang her, einen Rehbock auf der Schulter, in die Küche kam und das Wild auf die Bank warf.

„Ob der Herr Wirt einen Rehbock brauchen kann?“ wandte der langbeinige Junge mit dem langen Kinn, den groben Backenknochen und den etwas vorstehenden Augen sich an die Wirtin.

„Schickt dich der Förster? Setz dich derweil.“ Und durch die offene Tür zum Gastzimmer rief sie nach ihrem Mann. Der sah verwundert den jungen Burschen an.

„Was willst denn?“

„Könnt den Rehbock sicher brauchen. Könnt ihn ganz billig haben. Ich nehme, was ihr mir gebt“, erklärte der Bursche forsch und hielt die Hand auf.

Der Wirt war wie aus den Wolken gefallen.

„Was bist denn du für einer? Wo hast das Reh her?“

„Das sag ich net, und das geht euch auch nix an. Mein Geld möcht ich!“ wurde der Bursche frech und hielt immer noch die Hand hin.

Das war dem Postwirt nun doch zu dumm, und kurzentschlossen packte er den Burschen beim Kragen und warf ihn in den Hausgang hinaus. Wie eine Katze kam er dort auf die Beine, war mit ein paar Sprüngen vor dem Haus, hob von einem Haufen faustgroßer Steine, was er mit beiden Händen fassen konnte, und dann klirrten die Fensterscheiben der Gaststube und hagelte es die Steine auf die Tische und die Köpfe der Trauergemeinde. Die Gendarmen und der Gerichtsdiener rumpelten auf und stürzten aus der Tür, Burschen und Männer folgten ihnen. Der Gerichtsdiener, der als erster auf die Straße kam, erhielt einen Stein vor die Stirn und setzte sich benommen auf das Pflaster, und die anderen hetzten hinter dem flüchtenden Bürschl her, das bis dahin noch keiner gesehen hatte. So sehr sie auch rannten, der Verfolgte huschte leichtfüßig durch die Gassen und um die Hausecken und war nicht einzuholen.

Aus dem Markt ging die Jagd über den Regensteg auf die Fleckenwiesen, wo die Dicken und Behäbigen schon zurückblieben und schweratmend aufgaben. Der braune Bursche sprang den anderen immer ein gutes Stück voraus, ließ sie herankommen und setzte sich dann wieder ein Stück weiter ab, wartete oft lachend, bis die Verfolger dicht bei ihm waren und rief herausfordernd:

„Ist keiner unter euch, der den Rehpeter fangt?“

Über das Sträßlein nach Beckendorf wurde die Hatz schon langsamer, denn den Gendarmen und den jungen Männern ging der Atem aus. Sie wollten nur nicht aufgeben, weil der Verfolgte sie immer wieder an sich herankommen ließ und sie deswegen glaubten, daß auch er es bald nicht mehr schaffte. So ging es weiter bis zum Galgenfeld, dann aber verschwand der Rehpeter mit einem wilden Jubelschrei im Wald, und erschöpft hielten die letzten der Verfolger an.

Tief atmend saßen sie auf einem Ackerrand, und es wurde ihnen bewußt, daß sie noch nie zuvor einen so leichtfüßigen und schnellen Läufer gesehen hatten, wie es der Rehpeter war.

Und die Geschichte vom Rehpeter ging nun, abenteuerlich und mit viel Phantasie gefärbt, durch den oberen Wald.

In Thalersdorf im Zellertal klapperte und nakelte am Hang unterm Sträßlein die alte Mühle versonnen hinter buschigen Hollerstauden und umsäumt von verträumten Wiesenflecken. Oberhalb der Talstraße hämmerte der Schmied in den sommerlichen Nachmittag. Drunten am Bach, wo bei einem Feldkreuz und unter einem mächtigen Lärchbaum eine Reihe von altersgrauen Totenbrettern sich gegenseitig stützten, schwang die Mühldirn den Rechen und häufelte das Heu, und ihr rotes Kopftuch leuchtete wie eine vom Wind bewegte große Mohnrose. Den sommerlichen Talwinkel schloß gegen Norden der gründüstere Höhenzug des Keitersberges ab.

Im Zellertal brütete die Sonnenhitze, und die Birken am Weg schienen zu schlafen. In die Stille des Nachmittags läutete der Schmiedehammer, polterte leise die Mühle und rauschte das Wasser über das Rad.

Mit einem leisen Ruf des Erschreckens hielt die Mühldirn inne und sah nach dem jungen Burschen, der plötzlich unweit von ihr bei den Totenbrettern stand und sie aus halbgeschlossenen Augen anstarrte. Eine Lederhose spannte sich um die schlanken Beine, und ein abgewetztes Jöppl hing um den nackten Oberkörper. Das lange Haar, weder blond noch braun, zottig wie vergilbtes Waldmoos, saß gleich einer mißfarbenen Haube auf dem Kopf.

„Hö! Brauchst dich nit zu fürchten, Moidl, ich tu dir nix.“ Mit müdem Lächeln zeigte er die weißen Zähne, was dem braunen Gesicht mit dem langen Kinn ein wenig die abstoßende Häßlichkeit nahm.

Sie faßte sich und vergewisserte sich mit einem schnellen Blick, daß die Mühle ja nicht weit war. Doch ihre Stimme zitterte, als sic fragte:

„Wo kommst denn du her? Aus dem Zellertal bist du net, das kenn ich an deiner Sprache.“

Er nickte und lehnte sich erschöpft an den Stamm des Lärchbaumes. „Wenn ich selber wüßt, wo ich her bin, dann tät ich es dir sagen. Hast du nit ein Bröckl Brot? Ich kann nimmer stehen vor Hunger.“

Unwillkürlich griff sie in den Kittelsack, zog die Hand wieder zurück, betrachtete ihn bedauernd und antwortete nun mutig:

„Hab nix. Geh zur Müllerin, ist eine gute Frau, und ein Stückl Brot ist von ihr alleweil zu haben.“

Ohne darauf etwas zu erwidern, wankte der Bursche der Mühle zu. Scheu prüften die dunklen Augen das Mühlenhaus, seine Nase zog schnuppernd den Ruch von altem Holz, von Mehl und Brot ein, und entschlossen drückte er die Haustür auf. Sie öffnete sich knarzend und quietschend. Das Haus schütterte und zitterte. Die Sonne schien in den Hausgang auf die morschen und durchgetretenen Bodenbretter, und eine Maus huschte in die dunkle Ecke.

Gespannt auf die Geräusche im Haus horchend, klopfte er an die Stubentür und folgte einem hellen „Herein“.

Ein blondes Mädchen mit gesunden roten Wangen und eine weißhaarige Frau mit gutem, mütterlichem Gesicht saßen auf der Wandbank vor den Spinnrädern und sahen ihm neugierig und ein wenig abweisend entgegen.

„Bitten tät ich um ein Stückel Brot“, lallte er ermattet und mußte sich an den Türstock lehnen, weil die Knie ihm versagen wollten.

„He, so jung noch und schon ein Walzbruder? Gib ihm ein Renkerl Brot und eine Schüssel Milch!“ befahl die Müllerin ihrer Tochter und forderte den Fremden auf: „Setz dich.“

Das blonde Mädchen beeilte sich, und bald saß der hochgewachsene Junge essend am Tisch und achtete nicht mehr auf seine Umgebung, bis er den letzten Tropfen Milch geschluckt hatte. Aufmerksam hatten Mutter und Tochter ihn betrachtet und ihn durch keine Frage gestört, bis er nun selber wissen wollte:

„Wo bin ich?“

„In der Thalersdorfer Mühle“, meinte die Müllerin freundlich und forschte: „Kommst du von weither?“

„Ja“, antwortete er bescheiden. „Und tausendmal Vergeltʼs Gott.“ Seine Blicke wanderten durch die Stube und blieben an der Müllerin hängen: „Ob der Müller mich brauchen könnt? Ich tu alles.“

Mutter und Tochter sahen sich an.

„Kann sein, ist uns der Knecht erst vor vierzehn Tagen davon. Lisl, hol den Vater.“

Das Mädel ging aus der Stube, und der Bursche versicherte noch einmal:

„Alles tu ich, was angeschafft wird! Sollt Euch nit reuen.“

Mit groben Holzschuhen polterte der Müller in die Stube, stellte sich vor den Fremden, musterte ihn mit durchdringendem Blick seiner grauen Augen und sagte dann:

„Du möchtest bleiben? Du gefällst mir net. Wie heißt du?“

Der Bursche war aufgestanden und überragte den Müller, der klein und breitschultrig, mehlbestaubt und mißtrauisch blinzelnd ihn abschätzte.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com