16,99 €

Mehr erfahren.

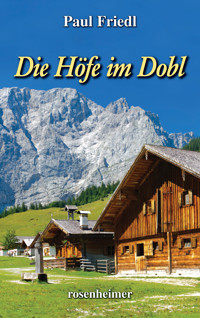

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

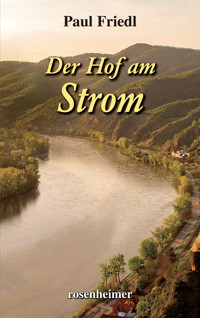

Es ist ein merkwürdiger Menschenschlag zwischen dem Donaustrom und dem Böhmerwald. Lange sind sie in ihren abseitigen Einöden und versteckten Dörfern für sich allein gewesen. Das harte Dasein ließ sie fröhlich und besinnlich, eigenwillig und schrullig werden. Im Winter rückten sie zusammen und machten das Erzählen zu ihrem Zeitvertreib. Es entstand eine eigene Welt voller Humor und absurder Geschichten, so auch die Mär von den Finsingern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2003

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: Michael Wolf, München

eISBN 978-3-475-54699-0 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Finsing

Es ist ein merkwürdiger Menschenschlag zwischen dem Donaustrom und dem Böhmerwald. Lange sind sie in ihren abseitigen Einöden und versteckten Dörfern für sich allein gewesen. Das harte Dasein ließ sie fröhlich und besinnlich, eigenwillig und schrullig werden. Im Winter rückten sie zusammen und machten das Erzählen zu ihrem Zeitvertreib. Es entstand eine eigene Welt voller Humor und absurder Geschichten, so auch die Mär von den Finsingern.

War es vor urdenklichen Zeiten oder erst gestern? Vielleicht ist es das Heute — wer weiß es? Im Waldgebirge über dem alten Donaustrom geht die Zeit in manchem abseitigen Waldwinkel anders als landeinwärts, geht langsamer und bedächtiger. Für das, was sie erzählen, setzen sich dort die Menschen die Zeit selber. Sie tun es spitzfindig und hintergründig, reden vom Gestern und meinen das Heute, erzählen von einem Irrwisch und meinen dich. Wenn ein paar Menschlein zum Mond fahren, so stört sie das nicht, denn die anderen, die meisten, bleiben doch auf der Erde. Menschen mit allem Menschlichen.

Wenn über dem Waldgebirge die stille Sommersonne liegt, dann steht die Zeit, dann leuchten die Wälder und die Berge immer noch wie vor urdenklichen Zeiten, wie damals.

Damals, als die knarrende rostende Uhr auf dem Stadtturm von Tekkendorf zur Mittagsstunde dreizehn schlug, weil sie die zwölf Schläge der ganzen Stunde so gemächlich abzählte, daß sie gerade rechtzeitig damit fertig wurde, um auch gleich das erste Viertel nach zwölf darauf zu setzen. Damals sang der Wind aus dem hintersten Wald leise Sommerlieder oder grölte die Melodie des Herbststurms hinaus ins Gäu, brachte geheimnisschwangere Windgesänge von den Bergen oder ließ in dunklen Nächten die Wilde Jagd über die Dächer der kleinen Stadt am Strom brausen.

Die Waldbuckel, die sich nordwestwärts von Stadt und Strom aufhügelten, bargen auf ihren Höhen das Himmelreich. Vielleicht nannten es die Tekkendorfer so, weil dort nach trüben Tagen, nach Gewittern und Stürmen der Himmel immer wieder frohleuchtend aufblaute, als wäre es das Gebet der Mönche im Kloster hinter den Waldhügeln, das das Firmament säuberte. Noch ein Stück weiter, über das Himmelreich hinaus, lag die Verkehrte Welt, und mittendrin, von lindgrünen Birken und pechtränenden Tannen umsäumt, ein Dorf, von dem man sagte, daß man dort keinen herein und keinen hinaus ließe. Müßte man dort notgedrungen einen Dorfbürger wegschicken, wenn Salz und Pfeffer rar wurden, dann mußte der Mann schwören, nicht zu sagen, woher er käme, und niemandem den Weg zu verraten, der in die Verkehrte Welt führte.

Der späte Sommer lag satt und faul über dem Wald unterm Himmelreich. Der Vogelsang hatte ihn sanft eingelullt, und die talfließenden Wässerlein plauderten ihm die Träume zu.

Bis ihn ein greller Pfiff weckte.

Erschreckt erwachten die Fichten und Tannen und hielten abwehrend die Astarme von sich. Die Erlbüsche duckten sich, und es war, als hätte das schrille Pfeifen der Natur den Atem weggenommen.

Nur das Sonnenlicht schien mit einem feinen singenden Rauschen auf den Wipfeln zu tanzen und durch das Buchenlaub und die Fichtennadeln einzutropfen in die Schatten unter den Bäumen. Runde Lichtkugeln zitterten auf den grünen Moospolstern und dem Heidelbeerkraut, drehten sich als braune Goldkringel auf dem alten Laub des Waldbodens.

Zuerst erwachte der Eichelhäher aus seinem Schreck, duckte sich schimpfend und keckernd unter das Kraut des Siebensterns bei den Haselstauden. Dann erwachte das Waldgeräusch wieder, lispelten sich die Espen ihre Entrüstung über den Lärm zu, und die Waldvögel stimmten in das Geschimpfe ein. Sie schauten mit langen Hälsen von ihren hohen Sitzen auf den Störenfried herunter, der auf hölzernen Bundschuhsohlen dahinklapperte, das Schwegelholz des Dudelsacks unter den Arm klemmte, das Filzhütl mit der langen Geierfeder ins Genick schob und sich mit der Hand die Schweißtropfen vom munteren braunen Gesicht wischte.

„Oh, du vieles Wald, lustiges und langweiliges!“ böhmelte der Bursche und sprang von Stein zu Stein, dem Wässerlein ausweichend, das in der Wegfurche abwärts rieselte. Auf seinem Rücken hopste der Schnorchsack bei jedem Sprung hoch auf, und das Lederränzlein an der Seite tanzte am Riemen.

„Ui, ui, kommt sich Bach auf Weg!“ plauderte er mit sich selber. Eine lederne Hose spannte sich straff um seine schlanken Beine, und ein abgewetztes zwilchenes Wams umschloß eng den Oberkörper. Heiter über den herrlichen Wald und ärgerlich über den schlechten Weg, führte er wieder das Schwegelholz an den Mund und tat einen gellenden Pfiff, horchte auf die folgende Stille und lachte, als bald darauf das Vogelgezeter von neuem anhub.

„Was, du Vogel? Du zornig, weil ich kann pfeifen schöner und lauter?“

Dann sprang er weiter über die Steine des bergauf führenden Bauernfahrweges, bis er die Höhe erreichte. Weißleibige Birken säumten eine Lichtung, in deren Mitte ein uralter verkrüppelter und halbdürrer Holzapfelbaum stand. Verschmitzt lachte der Pfeifer, und mit einer umgreifenden Handbewegung, als nähme er von der ganzen Waldblöße Besitz, freute er sich:

„Ei, hat Gottele mich geschickt eine Mahlzeit, dank schön!“

Mit langen Schritten stiefelte er zu dem Baum, legte Dudelsack und Brotbeutel in den Schatten und musterte mit gestrecktem Hals die kleinen grünen Wildäpfel.

„Oh, maly jabiko, kleine Apfel“, seufzte er enttäuscht und verdrehte die Augen. Er riß einige der harten Früchte vom Ast und setzte sich damit unter dem Baum ins Gras, biß hinein und warf sie weit von sich.

„Kann kein Mensch nix essen!“ Betrübt griff er nach dem Brotsack, stülpte ihn um und achtete darauf, daß kein Brösel aus der hohlen Hand fiel. Gelassen leckte er die wenigen Brotkrümelchen auf, ließ sich zurückfallen und sah, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, durch das wirre Geäst des Baums zum blauen Himmel hinauf. Böse rumpelte und knurrte der leere Magen.

Fliegen und Waldimmen summten und sangen um den Baum, und gelbe Schmetterlinge taumelten über die Wiese. Sie schläferten den müden Wanderer und seinen hungrigen Magen ein. Aus dem langen Traum von Schinken und Met weckte ihn, als die niedergehende Sonne die Wipfel schon rot einsäumte, das Gekreisch eines Geiers, der sich auf dem Holzapfelbaum niedergelassen hatte und sich über den schlafenden Menschen erzürnte. Lange Schatten zogen sich über die Waldblöße, der Himmel war dunkelblau geworden.

Der Pfeifer richtete sich auf und rieb sich die Augen.

„Ach Gottele! Kommt sich Nacht über Tag und ich hab keine Liege und Dach!“ jammerte er, griff nach einem Holzapfel und warf ihn nach dem lärmenden Vogel, der krächzend und schimpfend abstrich. Der Pfeifer kletterte wieselflink auf den Baum, hangelte sich zum Gipfel und hielt von einer Astgabel aus Umschau.

„O Maria von Pribram!“ lachte er und schnippte mit den Fingern, als er unweit von der Lichtung den Wald enden sah und ein steinbeschwertes, breites Schindeldach inmitten einiger Feldflecken einen Bauernhof anzeigte. „Freu, Magen, dich!“

Rutschend und fallend ließ er sich vom Baum herunter, hing Dudelsack und Brotranzen um und suchte den Weg, der von der Waldlichtung der Sonne nachging. Doch bald teilte sich dieser in drei gleiche Waldfahrten. Rätselnd legte er den Finger an die Nase und überlegte, welche Richtung er nun einschlagen sollte. Da rief ihn rechtsseits ein Buchfink vom dürren Ast einer Kiefer herunter an.

Und diesem Wegweiser folgte der Spielmann.

Die Sonne hatte sich mit einem rotglühenden Wolkenstreifen umgeben und rüstete sich, hinter dem Wald zu versinken, als er auf einen baumumschlossenen Rodungsfleck hinaustrat und vor sich das geduckte, schier unter dem großen Dach verschwindende Bauernhaus sah. Grauverwitterte Feldsteine türmten sich als Mauern um einige kleine Äcker und Wiesen, überwachsen von Hundsbirlstauden und Vogelbeergesträuch, und die Beeren leuchteten rot. Der Weg wurde grasig und endete vor einem Hanichelzaun, der das Haus umfriedete. Zwei große schwarze und langzottige Hunde sprangen heran und stellten mit wütendem Gekläff den Fremden. Im Haus rührte sich nichts.

„Schöne Hund, brave Hund“, lockte der Pfeifer und drückte das Gatter auf. Das böse Knurren der Tiere, die sich sprungbereit duckten, bannte ihn fest. „Hui, Pfeifelein, jetzt du helfen!“

Langsam, den Hunden in die blutrünstigen Augen schauend, blies er den Schnorchsack auf und fing zu dudeln an, daß es vom Haus zurückpfiff. Mit gesträubtem Pelz zogen sich die Hunde zum Haus zurück, und er folgte ihnen Schritt für Schritt. Schließlich fingen die Tiere mit gestreckten Hälsen jammervoll zu heulen an. Die fippenden und purzelnden Töne überschlugen sich zwischen den Waldsäumen und klangen mit dem Jaulen der Hunde zu einem sonderbaren Konzert zusammen.

Noch lauter aber kam von der Hausecke ein spitzer Schrei: „He! Wotan! Freia!“

Mit einem langen Pfiff beendete der Wanderer sein Ständchen, und die Hunde schlichen mit eingezogenen Schwänzen der Ruferin zu, die nun völlig hervortrat. Eine junge, kräftige und große Frau war es, die um die Ecke des wuchtigen Balkenhauses herum kam und ihm mit einem offenen Lachen im sommersprossigen Gesicht zurief:

„Hör auf mit dem Gedudel! Das tut ja weh wie die Gefrier oder der Ohwied, der das Herz anfrißt!“

Das veranlaßte den Pfeifer, noch einmal eine Leier von Tönen über die Hoflichtung zu jagen, und sie stand im umgarteten Hofraum und hielt sich die Ohren zu. Lose hing das braune Haar ihr tief über die Schultern, und aus ihrem breiten Gesicht strahlten große Augen und ein roter Mund, die Freude der Einschichterin über den Anblick eines fremden Menschen. Die weiten Ärmel des leinenen Gewandes waren ihr zurückgerutscht und ließen die kräftigen Arme sehen. Da lachte auch der Spielmann, zog mit einer Verbeugung seinen Filz vom Kopf, schwang ihn und preßte zugleich die letzte Luft aus dem Schnorchsack durch das Pfeiflein, bis das laute Gellen in einem Wimmern starb.

„Schön Musik freut schön Mädel“, meinte er keck, zeigte die weißen Zähne und staunte die Maid an, die, von der späten Sonne gesäumt, vor ihm stand und ihm nun zuwinkte.

„Komm!“

Sie sperrte die Hunde in einen kleinen Schuppen und überzeugte sich mit einem Blick über die Schulter, daß er nachkam. Sie ging ihm voran zu dem weitläufigen Balkenhaus mit dem riesigen Strohdach, das nur ebenerdige Räume deckte und bei der groben Haustür mit der Hand erreichbar war. Er schlug das Kreuzzeichen, als er über die Schwelle trat und ihr in einen breiten, lehmgestampften Flur folgte, wo neben einem hölzernen Pflug mit einem kleinen eisernen Pflugeisen hölzerne Rechen und Gabeln an der Wand lehnten. Dann schob sie eine niedere Tür auf, und er trat in eine weiträumige Stube. Sie wirkte um so größer, als ihre karge Einrichtung sich in die Ecken drängte und den sandgestreuten Boden unter der verrauchten Balkendecke freigab. Den Wänden entlang lief eine Bank aus gespaltenen Baumstämmen, in der vorderen Ecke stand zwischen zwei Fensterchen ein grober Tisch und in der Ecke gegenüber der offene Steinherd.

Hinter dem Tisch saß ein breitschultriger alter Mann, bärtig wie ein Waldriese. Seine grauen Haare saßen auf dem Kopf wie eine struppige Pelzkappe. Seine mächtigen Arme, muskelstrotzend und zerschunden, lagen auf dem Tisch wie dicke Holzprügel oder die mächtigen Wurzeln eines urigen Eichbaums. Die Abendsonne, die durch das Fenster leuchtete, ließ sein wetterbraunes Gesicht rot erscheinen.

„Der Pfeifer möchte im Heu liegen, Vater“, sagte das Mädchen ruhig, nahm einen Holzeimer aus der Ecke und verließ damit die Stube.

Mit flinken Augen sah sich der Spielmann um und ließ den Blick immer wieder zu dem Alten am Tisch zurückkehren, der ihn feindselig musterte. Stubenwärme und der Ruch von gemahlenem Korn und saurer Milch rief bei dem Fremdling wieder den Hunger wach. Aufrecht und keineswegs wie ein Bettler stand er da und wartete auf eine Anrede. Endlich begann der graue verwucherte Bart des Alten, der fast das ganze Gesicht bedeckte, zu zittern und gab den geöffneten Mund wie ein dunkles Loch frei:

„Wo kommst her?“

„Von Donauland und Tekkendorf.“

„Wo willst hin?“

„Durch Wald und Berg gen Regensburg.“

„Bist ein Böhm?“ grollte die Stimme des Alten, als käme sie unterm Tisch hervor.

Der Pfeifer lächelte: „Nix Böhm, komm aus Donauslowakien, Vater Krobat, Mutter Cech.“

Die Augen des Alten faßten einen Schimmer des Abendrots und glühten feindlich auf: „Will keinen Zigeuner im Haus! In das Himmelreich gehört kein Schwegelpfeifer!“ Rauh bellte er auf: „He, he, he!“

Erschrocken starrte der Wandersmann den Bauern an und merkte, daß dieser nur seine Tochter herbeigerufen hatte, erst, als diese schon in die Stube kam. Nun fiel ihm auch auf, daß die Maid so groß war, daß die Stubenhöhe ihr nicht gestattete, sich ganz aufzurichten. Ihr geneigter Kopf reichte bis an die Balken. Dann erhob sich schwerfällig der Alte, und auch er stand mit gekrümmtem Rücken, den zottigen Kopf unter der Decke gebeugt.

„Tu den Zigeuner futtern und zeig ihm den Weg zum Egger. Auf dem Schloß können sie einen Spielmann brauchen, wir nit!“

Die verschlissene und bocksteife Lederhose reichte ihm gerade über die Knie, und seine bloßen Füße waren unförmig, vernarbt und zerschunden. Als er gebückt durch die Tür davonging, glich er einem zottigen Tier.

Die Junge sah ihm nach, liebevoll und mit einem glücklichen Lächeln, wandte sich dann an den Pfeifer, rückte einen klobigen Holzschemel an den Tisch und lud ihn ein:

„Setz dich. Der Vater ist nit so, wie er tut. Traut halt nit allen Fremden. Ist einmal einer dagewesen, der ihn zum Dank für Speis und Trank mit dem Messer angegangen hat und Geld von ihm wollte.“

Belustigt hörte der junge Spielmann zu, setzte sich und fragte:

„Und was dann gewesen?“

„Ui, der Vater hat ihm das Messer genommen und hat ihn in der Stube nach der Geißel tanzen und springen lassen, bis er keinen Schnauf mehr tun konnte. Dann hat er ihn hinausgetragen und hinter die Feldsteinmauer geworfen. Zwei Tage ist er dort gelegen, ehe er wieder gehen konnte.“

Aus dem Kessel, der an der Zahnstange über dem offenen Herd hing, schöpfte sie in eine hölzerne Schüssel Milchsuppe, holte aus einem Fach unter der Tischplatte einen Löffel und einen Klumpen schwarzbraunes Brot und forderte ihn zum Essen auf. Sie tat alles gelassen und freundlich, und er machte sich mit Eifer über Brot und Suppe her. Bewundernd mußte er sie immer wieder ansehen, wie sie groß und stark vor ihm stand und ihm schmunzelnd beim Essen zusah. Ihr gesundrotes Gesicht mit den Sommersprossen um die Nase und den roten Lippen, gerahmt von der Fülle langer Haare, schien ihn nicht mehr loszulassen. Das brachte sie zum Erröten.

„Möcht ich bleiben gern bei dich“, seufzte der Pfeifer und bettelte sie mit seinen braunen Augen an.

Da lachte sie übermütig und schüttelte den Kopf: „Ich zeig dir den Weg, nit ins Schloß, aber zu den frommen Brüdern zu Metten. Die machen auch Musik, und da bist du gut aufgehoben.“ Bedauernd fügte sie hinzu: „Vater will halt nit, daß du dableibst.“

Tief bekümmert schob er die Schüssel zurück.

„Wie heißt du denn?“ platzte sie neugierig heraus.

„Ich Wenzel Kosch, solang ich bin auf Wanderschaft. Und du?“

„Bin dem Himmelreicher seine Birgitt.“ Verschämt versuchte sie, die Falten ihres Leinenkittels und der rupfenen Schürze zu glätten.

„Bist du Moidl oder Weib?“

„Hab keinen Mann und darf keinen haben, solang der Vater lebt.“

Nachdenklich zog er die Stirn in Falten.

„Warum sagen du immer Himmelreich?“

Mit dem Arm machte sie eine kreisende Bewegung, als grenzte sie damit draußen die Fluren bis zu den Waldgrenzen ab:

„Das ist das Himmelreich. Weiß nit, warum. Ist voll von Plag, aber schön, wenn der Vogel singt oder der Schnee sein Leintuch legt.“

„Dann sein Vater lieber Gott und du Engel?“ lachte er und klatschte belustigt die Hände zusammen.

Draußen hub ein Schimpfen und Krakeelen an und die Hunde fetzten und wüteten im Schuppen gegen das Türl. Die Birgitt rannte zum Fenster.

„Die Büttel!“ schrie sie erschrocken.

Sie wollte zur Tür, da tümmelte es schon durch den Flur, und in die Stube schoben zwei rauhbärtige Männer den Himmelreicher. Derb und finster waren ihre Gesichter unter den braunrot gestreiften Baretten, kräftige Saufänger hatten sie als Spieße und an den Gürteln breite Haumesser. Einer trug scheppernd eine Silberkette um den Hals. An der Seite hing ein Ochsenziemer.

„Heut ist Zahltag, Himmelreicher, da hilft dir alles nix!“ lachte er grob. „Du bringst uns nit los, ehe wir nit Zins und Zehent haben!“

„Der Brein ist noch auf dem Feld, das Korn noch nit geklopft!“ zeterte wütend der Alte. „Im Kasten ist kein Gulden! Wo nix ist, da ist auch nix zu holen!“

Dabei schob er die beiden mit starken Armen von sich.

„Wenn der Bauer greint, dann hat er Geld“, füchselte der zweite der Fronboten, kniff die Birgitt in den Arm und tätschelte ihr den Rücken. „Hast du es nit vergraben, so finden wir es!“

Die ungebärdige Bewegung, mit der die Birgitt ihn von sich stieß, brachte ihn ins Wanken. Indessen musterte der andere den Spielmann und fragte:

„Was bist du für einer?“

Der Spielmann erhob sich, stellte sich stolz vor den Büttel hin, verschränkte die Arme und antwortete mit scharfer Betonung:

„Graf Wenzel von Jakonitz!“

Verächtlich sah er die beiden Burgknechte an, setzte sich wieder auf die Stubenbank, streckte die Beine von sich, schob die Hände in die Hosensäcke und lächelte spöttisch.

„Ja, es hilft nix“, meinte der Schwarzbärtige mit dem Ochsenziemer. Etwas ratlos und gemäßigter wandte er sich wieder dem Bauern zu: „Heimbringen müssen wir was, sonst sind wir die Dummen. Rück also heraus mit dem Geld, Himmelreicher!“

Dabei nahm er den Ochsenziemer vom Gürtel und wog ihn in der Hand. Der Birgitt kamen die Tränen, und der Alte stand gebückt und stierte zu Boden. „Es ist kein Heller im Haus“, murrte er.

„Dann nehmen wir eben das Moidl und den letzten Brein mit“, entschied der jüngere der Knechte.

„Die Birgitt brauch ich zur Arbeit und den Brein zum Leben!“ stieß der Bauer finster und drohend hervor. „Wer mir die letzte Hirse anrührt, den erschlag ich wie eine Wildkatze!“

Das Fenster glühte rot auf im Abendschein, und draußen lärmten die Hunde. Der Schwarzbärtige verlor die Geduld. Das Rot seiner Nase verbreitete sich über das ganze Gesicht.

„Los! Was wir finden, nehmen wir!“ raunzte der Fronknecht. „Und mach keine Spuchten, sonst gerb ich dir das Fell. Die Birgitt geht mit!“

Sie zerrten das Mädchen aus der Stube, trampelten die Bodenstiege hinauf und rumorten unter dem Dach herum. Sie suchten das Letzte, was an Mehl und Brein noch zu finden war. Mit geballten Fäusten und zornrot horchte der Himmelreicher nach oben.

Gelassen hatte der Spielmann den Luftsack seiner Schwegelpfeife aufgeblasen und entlockte ihr einen langen Pfiff, ließ dann eine Folge von tollenden, sich überschlagenden Tönen aus seinem Holz, seine Finger vollführten auf den Pfeifenlöchern einen wilden Tanz. Mit einem Gellen, das die Stube füllte und die Wände sprengen wollte, hielt er an, als der Bauer brüllte:

„Tu dein Schwegelholz weg, oder ich dreh dir den Kragen um!“ Mit den großen klobigen Händen fuhr er sich in die Haare und stampfte wütend auf den Lehmboden, daß seine barfüßigen Sohlen klatschten. „Wenn ich schon verhungern muß, dann können sie mich auch gleich erschlagen oder aufhängen!“ tobte er, zog aus einer Balkenritze ein langes Messer und wollte damit aus der Stube. Mit einem Sprung war der Pfeifer an seiner Seite und hielt ihn zurück:

„Still, Mann, ich kann helfen!“

Er nahm ihm das Messer ab und drängte ihn auf die Bank. Draußen rumpelten die Zehentknechte wieder über die Bodenstiege und vor das Haus. Der Spielmann bedeutete dem Himmelreicher zu bleiben und verließ die Stube. Einen unter einem Dachvorsprung abgestellten Schubkarren hatten die beiden Männer hervorgezogen und darauf ihre Beute, ein Holzgeschirr mit Mehl und ein Stümpflein Hirsebrein geladen, und mit verweinten Augen stand die Birgitt dabei.

„Herr Graf“, spöttelte der Schwarzbärtige, „könnten uns voranspielen, dann geht das Schieben leichter.“

„Das bleiben da!“ fuhr der Pfeifer ihn grob an und setzte den Fuß auf den Karren. An die Birgitt gewandt, fragte er: „Was ist wert das da?“

„Nit viel und nit die sechs Gulden, die wir zahlen müssen. Aber es ist unser Letztes!“ schluckte sie.

„Sechs Gulden?“ Der Spielmann holte unter seinem Wams ein ledernes Säcklein hervor und entnahm ihm die Münzen und reichte sie dem Schwarzbärtigen.

„Schreiben, daß du bekommen.“

Mit einem Jubelschrei rannte die Birgitt davon und kam mit dem Zinsbüchlein wieder. Schweigend und den Spielmann unter den verwachsenen Augenbrauen hervor finster ansehend, bestätigte der Schwarzbärtige den Empfang.

„Hopp!“ bedeutete Wenzel den Bütteln mit einer unmißverständlichen Armbewegung, daß sie sich nun schleunigst entfernen sollten.

Eine Weile brauchten die Egger Schloßknechte, bis sie die Überraschung verwanden, dann aber kam ihnen der Ärger.

„Sollten das Bürschlein eigentlich mitnehmen, könnt ihn der Herr im Rattenloch kirre machen“, grinste der Schwarze zu seinem Helfer hin.

Die Hunde tobten im Schuppen, und mit einem spitzbübischen Lachen ging der Pfeifer zum Türl, um die zähnefletschenden Köter freizulassen.

„Holla!“ rief der jüngere der Knechte, rannte auf den Zaun zu und sprang mit einem Satz darüber. Der Schwarzbärtige folgte ihm fluchend. Der Pfeifer Wenzel verlor die Ruhe nicht, eilte in die Stube zurück, holte die Schwegelpfeife und stieg damit über den Gartenzaun.

„Hopp!“ sagte er, packte den Schwarzbärtigen bei der Schulter und drehte ihn in die Wegrichtung, die vom Himmelreicherhof zum Wald führte.

„Noch einmal rühr mich an —“, brüllte der Büttel und griff nach seinem Ochsenziemer.

„Sag deinem Herrn, Graf Wenzel von Jakonitz wird kommen.“

Die Gelassenheit des Burschen machte die beiden Fronknechte stutzig. Sie verständigten sich mit einem Blick und fingen zu gehen an, nicht ohne die Birgitt und den Himmelreicher noch mit unflätigen Worten zu bedenken.

Hinter ihnen blieb der Spielmann und blies auf seinem Pfeiflein mißtönende und gellende Klänge, bis sie im Wald verschwunden waren. In tanzenden Sprüngen geleitete er sie, und die Sonne schien sich, erschreckt vom falschen Spiel, schleunigst hinter die Bäume zu ducken. Eine Dohle fluderte auf dem Gipfel einer dürren Tanne und schimpfte krächzend.

Als der Wenzel dann zum Hof zurückkam, rasten die Hunde im eingegarteten Viereck herum. Nun nahmen sie seine Witterung auf und hörten zu bellen auf. Als er wieder über den Zaun stieg, schnüffelten sie an seinen Beinen, hinderten ihn jedoch nicht, ins Haus zu gehen.

Im Dämmern saß der alte Himmelreicher an seinem Platz hinterm Tisch, die Hand auf dem Zinsbüchel, und die Birgitt stand am Herd.

„Ist Zeit“, brummte der Alte, und das Mädchen verließ grußlos die Stube. Draußen knarrte die Bodenstiege unter ihren Tritten.

„Kannst bleiben“, knurrte nun der Alte den Spielmann an, schob sich von der Bank, schlurfte aus der Stube und kam mit einem Schauben Stroh zurück, den er in der Ecke auf den Lehmboden warf. Dann ging auch er wortlos, kam mit den Hunden wieder, befahl sie mit einem Knurren zum Herd und verschwand abermals.

In der Stube wurde es dunkel.

„Das sein Himmlreich!“ seufzte der Pfeifer, legte sich das Stroh zurecht und streckte sich auf das harte Lager. Die zunehmende Finsternis verwischte die Leiber der liegenden Hunde. Nur ihre Augen blieben als helle Punkte neben dem Herd.

Über sich hörte er noch ein gedämpftes Reden, und dann begann droben über der Balkendecke der Himmelreicher zu schnarchen, daß die Wände summten, und er fiel selber in den tiefen Schlaf des müden Wanderers.

Schon der erste Tagesschimmer weckte ihn.

Er horchte in das Haus, und als alles ruhig blieb, nahm er seinen Spielsack und den Brotranzen und stahl sich hinaus, kletterte über den Zaun und begrüßte froh und ausgeruht den ersten Sonnenstrahl.

Vor sich hinsummend, marschierte er den vergrasten Weg weiter, auf dem er am Abend den Fronboten nachgepfiffen hatte. Im Waldschatten war es noch kühl, und ein Stieglitz weckte seine Jungen mit einem verschlafenen Ziepen. Ein Häher schwang sich schimpfend von einem Baumwipfel zum anderen, und dann erwachte der Wald. Launig hörte der Pfeifer auf den vielfältigen Singsang und suchte die kleinen Waldsänger im Laub und Nadelgezweig zu entdecken.

Wieder teilte sich der Weg; eine Fahrt holperte bergauf, wo die düsteren Fichten gegen einen Berg wanderten, während der vergraste Weg in die Tiefe eines Birkenwaldes und eines engen Tals führte.

Er setzte sich auf einen Baumstumpf und sah zurück auf die Lichtung und den Himmelreicherhof. Geduckt unter dem verwitterten Strohdach stand das Haus verschlafen im Morgenlicht. Wald und Wiese, Hang und Mulde, Strauch und Feldblume, ein lichter Flecken im dunklen Tann, die Feldstücke von Steinmauern aus Tausenden von Brocken gesäumt, war hier im wilden Wald wie ein kleines Wunder ausgebreitet: ein Himmelreich.

Ein Himmelreich, das sich seine beiden Bewohner jeden Tag von neuem mit Mühe und Plag verdienen mußten. Das war ein Schinden um jede magere Kornähre und um jedes Quentchen Hirsebrein!

Dann kamen zwei rauhe Büttel und wollten den letzten Brein mitnehmen! Das sollte ein Himmelreich sein?

Er zog seinen Lederbeutel unter dem Wams hervor und sah traurig hinein. Ein großer Teil von dem, was er sich in Pladlingen und Tekkendorf erpfiffen und erspielt hatte, was ihm Zehrgeld auf seiner Wanderschaft sein sollte, hatte er hingegeben.

Pah! Mochte es dahin sein! Er hatte immer noch seine Schwegelpfeife! So wie er in Tekkendorf den reichen Glashändlern und den Leuten aus der Stadt die Münzlein abgeluchst hatte, so würde er auch weiterhin Zuhörer finden, die ein weniges gaben, und wenn es nur Speis und Trank war.

Im Sommerschein dieses Morgens und im Anblick des Himmelreicherhofs war ihm plötzlich, als wäre er bald am Ende seiner Wanderschaft. Der Drang in die Weite plagte ihn nicht mehr, und vergessen und vergangen war, was hinter ihm lag und was er als Zukunft geträumt hatte.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com