16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

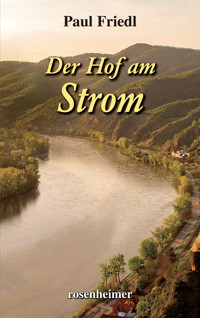

Das wunderschöne Berg- und Waldland des Bayerischen Waldes bildet die Kulisse für diesen Roman, der von den Menschen an der Grenze von Österreich und Bayern erzählt. Es geht um das einfache Leben der Hausweber, die verschlossen und bescheiden ihrem Tagwerk nachgehen. Weil der ältere Bruder Simon den Hof geerbt hat und der jüngere Severin fürchtet, seine geliebte Antonie nie heiraten zu können, versucht er sich als Weber. Doch viel ist damit nicht mehr zu verdienen, seit es billigere Produkte aus der Fabrik gibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2005

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: Michael Wolf, München

eISBN 978-3-475-54695-2 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Der Weber von Gollnerberg

Das wunderschöne Berg- und Waldland des Bayerischen Waldes bildet die Kulisse für diesen Roman, der von den Menschen an der Grenze von Österreich und Bayern erzählt. Es geht um das einfache Leben der Hausweber, die verschlossen und bescheiden ihrem Tagwerk nachgehen.

Weil der ältere Bruder Simon den Hof geerbt hat und der jüngere Severin fürchtet, seine geliebte Antonie nie heiraten zu können, versucht er sich als Weber. Doch viel ist damit nicht mehr zu verdienen, seit es billigere Produkte aus der Fabrik gibt.

Eine frostige, sternklare Winternacht und ein halber Mond ließen die weiten und welligen Schneeflächen in der Talmulde von Gollnerberg schimmern und glitzern und die rauhreiftragenden Bäume in der Stille träumen. Über den Aschhäuslberg und die buckligen Höhen an der Grenze strich ein eisiger Ostwind, sirrte und summte über die weitverstreuten und tiefverschneiten Häuser und Höfe, feilte in die weißen Flächen feine Rillen, harfte in den Wäldern, stäubte den Schnee auf, trug ihn in wirbelndem Gewölk über die Hügel und Dächer und baute ihn in den Windschatten zu hohen Wehen. Die Trittwege zogen sich wie dunkle Fäden von Hof zu Hof und hinüber zur Landstraße nach Wegscheid, abreißend dort, wo der scharfe Ost sie zugedeckt hatte.

Alles Leben ruhte unter der weißen Decke, unter den hohen Schneehauben der flachen Dächer, im singenden Wind und unter der langsam wandernden Mondsichel.

Nur ein winziges Licht glühte trübe im weiten Tal hinter den Schneehaufen von einem einsamen Haus gegen den Hang unterm Aschhäuslberg hervor, flackernd hinter gaukelnden Schatten. Das Kreischen, Johlen und Stampfen hinter den Fenstern drang nicht weit, der Wind nahm es mit in die Stille der Nacht und löste es auf.

Unter der niederen, rußschwarzen Balkendecke tummelten im müden Licht der Petroleumlampe ein Dutzend Mädchen und Burschen in fröhlicher Ausgelassenheit, tanzten nach der Weise einer Mundharmonika, stampften in Socken und Strümpfen, lachten und johlten zu groben Späßen und ließen, wenn sie schwitzend und atemlos unterbrachen, den Bierkrug umgehen, den ein junger Mann vom Faß auf der Bank immer wieder auffüllte. Der Rauch von Pfeifen und Zigaretten, aufgewirbelter Staub, Bierdunst und Schweißgeruch schwängerten die Luft und stauten sich unter der Decke, die erhitzten Gesichter glühten, und das Lachen und Lärmen nahm von Stunde zu Stunde zu. Immer wieder spielte der junge Bursche mit dem Fotzhobel auf, hauchte in seine Harmonika, daß es ihm die Augen aus dem Kopf trieb. Harte Männerfersen klopften auf den Stubenboden, Socken wischten und platschten im Takt, und leichte Mädchenfüße huschten.

Nur zwei junge Leute waren in der Stube, die nicht ganz mittaten, die Antonie Kasberger von den Gollnerhäusern, die auf der Bank sitzend zusah und sich nur selten zum Tanz nehmen ließ, und einer der Samerbrüder, der Severin, der auf einem Schemel beim Ofen kauerte und schmunzelnd seine Stummelpfeife rauchte. Er lachte, wenn die Tänzer hochaufsprangen und juchzten, dann aber schien er wieder alles um sich herum zu vergessen und beobachtete verstohlen die Antonie. Er war hager und mager, und trotz seiner Jugend zeigten sich in seinem Gesicht schon die Sorgenfalten und die Hintersinnigkeit eines verschlossenen Menschen. Ein eigenartiger und auffälliger Gegensatz zum Severin Samer war sein Bruder Simon, der, kräftig und untersetzt, mit dickem Gesicht und einem dunklen Schnurrbärtchen, schwitzend herumfuhrwerkte und, ungeschickt seine Tänzerin führend, immer gegen die anderen Paare rumpelte. Er war der Ältere und spielte den Hausherrn, denn seit vor einem Jahr innerhalb einer Woche der alte Samer und sein Weib diese Welt verlassen hatten, hausten die ledigen Samerbuben auf dem Höfl. Und weil das Trauerjahr vorbei war, hatten sich die jungen Leute von Gollnerberg zu einer fidelen Sitzweil bei den Samern verabredet, hatten das Geld für ein Faß Bier zusammengelegt und den Banzen am Abend auf dem Zugschlitten heraufgebracht. Und dann vergaßen sie, daß morgen wieder der karge und arbeitsschwere Alltag sein würde.

„Das Bier geht aus“, verkündete der Bursche am Faß und trommelte mit dem Schlegel auf dem hohlen Banzen.

„Dann muß ein Schnaps her!“ kreischte die Mühlbauer Marl, ein temperamentvolles Dirndl mit schwarzem Wuschelhaar und ebensolchen Augen. „Ich zahl ihn, und wenn ich ein Vierteljahr darum arbeiten muß, weil es heut gar so lustig ist.“

„Den Schnaps stifte ich“, tat der Simon überlegen und prahlerisch, ging in die Kammer nebenan und kam mit einer Flasche wieder. „Echter Slibowitz, und wenn er gar ist, ich hol mir wieder einen — von drüben.“

Er reichte die Flasche der Kasberger Toni hin: „Du darfst antrinken.“

„Ich trink keinen Schnaps“, wehrte sie ab, worauf die lustige Marl sich rasch die Flasche aneignete:

„Tu nur her da! Dann bleibt für uns mehr!“ Sie nahm einen kräftigen Schluck, hustete und lehnte sich lachend zurück: „Jetzt wird es erst zünftig!“

Der Slibowitz ging um und war zu Ende, ehe er noch zum Severin am Ofen gelangte. Er grinste nur und beobachtete belustigt die Wirkung des Schnapses, die sich bald einstellte.

Das Kichern und Plappern der Mädchen wurde lauter, und die Mühlbauer Marl forderte den „Bauernjager“, einen Tanz, bei dem die Paare im Kreis marschierten und tanzten. Die Marl führte mit ihrem Tänzer an, sprang über einen Schragen, kroch unter dem Tisch durch, tänzelte über die umlaufende Wandbank, und alle mußten folgen, bis die Mundharmonika zum Rundtanz spielte. Dazu sangen sie, torkelten und taumelten durch die Stube, und unter ihrem Geschrei klirrten die eisblumenbesetzten Fensterscheiben.

Draußen fuhr vom Dach eine Schütte Schnee ab und baute ein Fenster zu. Das Gerumpel erschütterte die alten Holzwände, und sie hörten zu tanzen auf.

„Mir ist schlecht“, jammerte die Marl, und ihre schwarzen Augen leuchteten im blassen Gesicht. Die Petroleumlampe brannte nieder, und der Simon zündete eine Kerze an.

„Ich möchte heimgehen“, sagte ein anderes Mädchen in die eingetretene Stille, und ein Bursche salferte: „Haben eh nix mehr zu trinken, also gehen wir.“

Über die große Stube hinweg sahen sich der Severin und die Kasberger Toni an, erhoben sich, und während die Toni in ihre Wollweste schlüpfte und einen Schal um den Kopf schlug, stand der Severin auf, zog seinen tuchenen Janker an und stülpte den Hut auf den Kopf. Die anderen waren noch damit beschäftigt, ihre Schuhe und Joppen und Mäntel anzuziehen, als die beiden mit einem „Gute Nacht“ in die Hausfletz hinaustraten. Simons wütender Blick war ihnen nicht entgangen, und draußen flüsterte die Toni:

„Ist am End besser, wenn du dableibst — ich meine wegen dem Simon. Ich fürchte mich allein net.“

Er schob sie zur Haustür hinaus und sagte: „Es ist zu weit, da kann ich dich allein net gehen lassen.“

Der Nachtfrost fiel sie an wie ein unsichtbarer Geist, der ihnen den Atem nehmen wollte. Die Mondsichel stand noch über dem Horizont, und der Ostwind ließ ihre Wangen brennen. Stechend klar leuchteten die Sterne. Sie schienen sich zu drehen und standen wie Himmelslichter im dunklen Firmament.

„Ich hätte net hergehen sollen, aber ich wollte wieder einmal unter Leuten sein“, huschelte sie unter dem Schal hervor. „Hat mir aber gar net recht gefallen.“

Durch den Schatten des zum Hof gehörigen und leerstehenden Beihäusels bogen sie auf den ausgetretenen Pfad ein, der nach Norden führte. Da ihn der Wind teilweise zugeweht hatte, ging der Severin voran. Er fragte zurück:

„Hat er wieder auf dich eingeredet? Hab es gesehen. Besoffen ist er auch, und da, fürcht ich, wird er wieder streiten wollen, wenn ich heimkomme. Er ist halt arg eifersüchtig.“

„Eben darum wäre es besser gewesen, wenn ich gar net erst gekommen wäre.“

Der Schnee knirschte und quietschte unter ihren Schuhen, und als sie zur Neumühle niederstiegen, kamen sie auf eine ausgefahrene Wegstrecke und brauchten nicht mehr hintereinander zu gehen. Sie hängte sich bei ihm ein.

Die Mondsichel war verschwunden, und die Bäume hatten keinen Schatten mehr.

„Tagelang redet er nix mit mir“, erzählte der Severin, „und wenn net die alte Basl bei uns wäre, dann wäre es oft net auszuhalten.“

Da es wieder aufwärts ging und der zugige Wind sie wieder erfaßte, zog sie den Schal vor das Gesicht.

„Es wird net gut tun mit uns zweien, und ich möchte net der Grund dafür sein, daß zwischen euch Brüdern eine Feindschaft ist“, bedauerte sie.

„Mach dir darüber keine Gedanken, das ertrag ich. Etwas anderes ist es, daß meine Eltern ihm das Haus vermacht haben und er mich auszahlen soll. So wie es steht, kann er das in einigen Jahren noch net. Und was werden deine Leute sagen, wenn wir es einmal offenkundig werden lassen? Dein Vater wird sagen: Vom Gernhaben kann man net leben. Aber ich kann arbeiten, Toni, und das Weben kann ich auch. Den Stuhl haben wir noch im Beihäusl stehen, und Garn ist auch noch da. Wenn ich mir Muster ausdenke, wie sie noch net dagewesen sind, dann wird mir der Wegscheider Verleger das Zeug schon abnehmen.“

Sie blieb stehen und sah ihn bange an: „Hab es dir net sagen wollen, aber schließlich mußt du es wissen: Vor acht Tagen ist der Simon bei uns gewesen. Hat getan, als ob er eine Kuh kaufen wollte, und als er mich allein angetroffen hat, ist er recht zudringlich geworden. Wollte mich um den Hals nehmen, wollte wissen, wann wir heiraten könnten und ob er davon mit meinem Vater und der Mutter reden könnte. Er ist recht zornig geworden, weil ich ihm das ausreden wollte, und hat geflucht:, Wenn du mich net willst, sollst auch den Severin net haben, das garantier ich dir.' Ich bin ihm davongelaufen und habe mich eingesperrt, und dann ist zum Glück der Vater dazugekommen.“

„Der kann sagen, was er will!“ brauste der Severin auf. „Wenn wir zwei zusammenhalten, dann kann er gar nix, und wenn er mich net hat, dann braucht er einen Knecht, und den kann er sich net leisten. Wenn es um die Arbeit geht, dann kann er zu mir sogar recht freundlich sein. Auf die Dauer werde ich ja doch net daheim bleiben, wenn ich auch das Wohnrecht habe.“

Sie fing wieder zu gehen an. „Mir ist das halt recht zuwider.“

Sie drückte seinen Arm, und schweigend wanderten sie von der Wegfahrt ab einem kleinen Anwesen bei den Gollnerhäusern zu. Vor der Haustür gab sie ihm die Hand und lächelte:

„Bin doch recht froh, daß du mitgegangen bist, gute Nacht.“

„Ich komme am Sonntag einmal vorbei. Möchte sowieso mit deinem Vater über die Weberei reden. Er hat mehr Erfahrung.“

Er stand noch, bis sie die Haustür von innen verriegelte, und stapfte dann den Weg zurück, den Rockkragen hochgeschlagen und die Hände in den Hosentaschen. Der Frost brannte im Gesicht und an den Ohren, die Zehen schmerzten in den abgetragenen Schuhen. Auf der Höhe über der Neumühle kam er wieder in den Wind, und dieser drang ihm durch die Kleidung bis auf die Haut. Rasch ausschreitend, trachtete er heimzu. Es mußte schon gegen den Morgen gehen.

Seine Gedanken beschäftigten sich mit der Kasberger Antonie und seinem Bruder Simon.

War doch nur der Toni ihre Angelegenheit, mit wem sie gehen wollte, und es gab in Gollnerberg und der Umgebung Mädel genug, so daß der Simon gar nicht so sehr auf die Toni versessen zu sein brauchte! Die Toni war eine Stille und Bescheidene, sie paßte gar nicht zu dem robusten Bruder. Aber war es nicht immer so gewesen, daß der Simon alles haben wollte, was er, der Severin, besaß? Ob es in der Kinderzeit ein Spielzeug oder später ein Stück Kleidung war, ein Messerchen oder ein Geldbeutelchen, wofür sich der Severin das Geld selbst gespart hatte? Und wenn der Vater mit einem kleinen Taschengeld herausrückte, dann wollte der Simon mehr haben als sein Bruder, weil er der Ältere war. Beim Nachlaßgericht wollte er mehr haben, als ihm nach dem Testament zustand. Gut, daß der Vater noch ein Testament gemacht hatte. Streitend wollte er ablehnen, daß dem Jüngeren das Wohnrecht, zwei Liter Milch täglich, ein Laib Brot wöchentlich und ein Bifang Erdäpfel zustanden! Und tausend Mark, die er dem Severin auszuzahlen hatte. Um dieses Geld würde es wohl noch viel Unfrieden geben, Milch und Brot beanspruchte er sowieso nicht, so lange er daheim noch in der Kost war.

Drüben, beim Moser, dem Nachbarn, heulte der Hund jämmerlich, und als er nur noch einen Katzensprung vom Samerhaus entfernt war, schnürte ein Fuchs über den Hang herunter und rannte dem Wald zu. Es hatte der beißende Ost ihn wohl auch halbblind gemacht, daß er des nächtlichen Wanderers nicht achtete.

Es war kein Licht mehr hinter den Fenstern. Der Simon war wohl gleich schlafen gegangen. Erleichtert stellte er das fest, denn der Zorn hätte den Bruder wieder nur streitbar gemacht.

Erschrocken bemerkte er, daß die Haustür verriegelt war. Man tat das nie, solange noch jemand außer Haus war. Hatte der Simon in seiner Trunkenheit abgesperrt?

Er horchte. In der Stube schlug die Uhr schnarrend die fünfte Morgenstunde.

Mit starren Fäusten trommelte er gegen die dicken Fichtenbretter und horchte wieder. Nichts rührte sich. Die Base schlief hinten in der Kammer, sie würde ihn nicht hören, aber der Simon mußte doch von dem Lärm wach werden! Wieder und wieder pumperte er an die Tür, nichts rührte sich. Sollte er ums Haus herum an das Fenster gehen und klopfen? Wenn der Bruder schon diesen Lärm nicht hören wollte, dann würde auch sein Klopfen am Fenster umsonst sein.

Ärger und Niedergeschlagenheit erfaßten ihn. Länger konnte er bei dieser Kälte nicht mehr bleiben. Stall und Stadel waren ebenfalls verschlossen.

Das Beihäusl!

Oft hatte er, wenn sie wieder Streit gehabt hatten, überlegt, ob er nicht ins Beihäusl ziehen sollte.

Er stapfte hinüber, scharrte mit den Füßen die Schneewehe vor der Tür zur Seite und griff mit den klammen Fingern durch ein Loch, schob den Riegel zurück und schloß die Tür wieder hinter sich. Im Finstern tastete er sich zur Stube. Ein wenig Licht drang durch die dick angefrorenen Scheiben, und die Kälte im unbewohnten Raum nahm ihm fast den Atem. Beim Ofen herumgreifend, fand er, daß noch Holz vorhanden war und auch einige Hobelspäne in der Kiste lagen. Er fingerte die Zündhölzer aus der Tasche und machte Feuer, ließ das Ofentürl offen, um etwas Licht zu haben, und hustete im Rauch, den der kalte Kamin nicht abziehen wollte. Auf einer kleinen Anrichte fand er einen Leuchter mit einem Kerzenrest, zündete ihn an und sah sich um. In der Ecke stand das dunkle Gerüst des Webstuhles, Tisch und Bank waren vorhanden, und sogar einiges Geschirr war noch im Schüsselrahmen.

Der Ofen wärmte gut. Er hielt die kalten Hände über die eiserne Platte und überlegte.

Sie kamen ganz selten in das unbewohnte Beihäusl, aber er wußte, daß nebenan in der Kammer noch das Bett stehen mußte, in dem der alte Knecht seines Vaters, der Hias, geschlafen hatte. Mit dem Leuchter in der Hand drückte er die knarrende Kammertür auf und leuchtete hinein. Das Bett war da und sogar Strohsack, Kissen und Zudecke waren noch vorhanden. Dicker Staub auf dem Boden und auf dem Bett, Spinnweben überall, und eine Kälte war wie in einem Eiskeller. Zum Schlafen würde er da nicht kommen. Wieder in der Stube, legte er noch einige Holzscheite auf das Feuer und freute sich, daß nun endlich der Rauch abzog. Der Raum erwärmte sich langsam, der dicke Reif an den Fenstern wollte aber nicht weichen. Er rückte sich einen Schrägen an den Ofen, und als das Kerzenflämmchen abgebrannt und der Docht im letzten flüssigen Wachs ertrunken war, nickte er ein. Während der Ofen ihm Gesicht und Brust erwärmte, kroch aus dem alten, durchgetretenen Fußboden hinter ihm die Kälte, strahlten Wände und Fenster den Frost aus, und es fror ihn in den Rücken, daß er bald wieder zu sich kam.

Hier war es nicht auszuhalten, ehe nicht einen Tag lang geheizt worden war.

Der alte Webstuhl zog ihn an. Er erinnerte sich noch, wie der Großvater vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein im Stuhl saß, das Schiffchen laufen ließ und die Stube vom Klappern und Klopfen erfüllt war. Und die Großmutter saß am Spinnrad, um das eigene Garn für das grobe Leinen zu spinnen und es dann auf dem Spulrad abzuspulen. Damals erfüllte das Beihäusl noch seinen Zweck als Austragswohnung für die Alten. Vater und Mutter aber kamen nicht dazu, sich zur Ruhe zu setzen, der Tod holte sie mitten aus dem Leben.

Seine Füße waren noch eiskalt, und er fing in der Stube zu gehen an, betastete den Webstuhl, sah, daß die Holzwürmer dem Gebälk arg zugesetzt hatten, und stellte fest, was daran erneuert werden müßte.

Einmal standen diese Stühle in allen Stuben von Gollnerberg und im ganzen Wegscheider Land, bis das billige Baumwollgewebe der Webfabriken das Haushandwerk der Weber zum Erliegen gebracht hatte. Immer war aber noch einige Nachfrage nach dem handgewebten Leinen, doch der geringe Lohn nährte nicht mehr.

Ein Nebenverdienst konnte es noch sein. Wenn ihm der Verleger in Wegscheid das Leinen abnahm, dann wollte er es riskieren. Und wenn der Unfrieden drüben im Haus es haben wollte, dann zog er einfach ins Beihäusl um und fing das Weben wieder an. Was blieb ihm anderes übrig? Fort wollte er nicht, und hierherum gab es keine Arbeit. Ein paarmal war er schon beim Förster in Breitenberg gewesen, einer Arbeit im Holz nachzufragen. Vergeblich.

Und der Simon gab ihm nur fünf Mark in der Woche und meinte, das wäre genug. Der Bruder sah in ihm nur noch den Knecht und schob ihm auch alle Knechtsarbeit zu. Fünf Mark! Damit sollte er sich gewanden, die Schuhe kaufen, den Rauchtabak bezahlen. Seit die Eltern tot waren, hatte er kein Wirtshaus mehr von innen gesehen.

Er war der Knecht, und der Simon der Anschaffer. So hatten es Vater und Mutter bestimmt nicht gemeint! Wie sollte er da jemals zum Heiraten kommen?

Ausgesperrt hatte ihn der Bruder, und das war wohl Absicht gewesen. Um ihm zu zeigen, wer der Herr im Samerhaus war. Er empfand keinen Zorn, nur bedrückt und traurig war er. Und doch konnte es so nicht weitergehen. Wie sollte das noch mit ihm und der Toni werden? Was war sie doch für ein wunderbares Mädchen! Sie wußte um seine Armut und daß er nichts hatte, womit er einen Hausstand hätte gründen können, und trotzdem schickte sie ihn nicht weg.

Wenn er nur einmal den Mut aufbrächte, es mit dem Simon zum Bruch kommen zu lassen! Aber wenn der Bruder grob wurde, dann erbarmte ihn der Jähzornige, und er schwieg. Es würde wieder Streit geben, denn der Simon war auf die Kasberger Toni ganz verrückt. Heute durfte er nicht mehr klein beigeben. Leicht würde es nicht werden, denn der Simon tobte und lenkte dann rechtzeitig wieder ein, tat, als wäre nichts gewesen und als hätte er nie etwas Ungutes gesagt. Der Bruder war schlau und brauchte ihn als billige Arbeitskraft.

Nun wurde es schon wärmer in der Beihäuslstube, und die Eisblumenrinde an den Fenstern bekam oben schon einen hellen Rand. Immer strömte aber noch die Kälte aus dem Boden und den Wänden. Seltsam, wie geborgen er sich in dieser kleinen Stube fühlte. Wenn es sein mußte, daß sie auseinandergingen, das Wohnrecht im Beihäusl konnte der Simon ihm nicht verwehren, und hier könnte er sein eigener Herr sein. Was ausgedungen war, konnte auch nicht abgestritten werden, Milch und Brot und Kartoffeln. Trotz der kargen Entlohnung hatte er den Notgroschen zurückgelegt. Er konnte es ja beim Förster in Breitenberg noch einmal versuchen.

Ein schwacher Lichtschein am Fenster verriet ihm, daß sie drüben im Haus schon aufgestanden waren. Der Hunger plagte ihn.

Er riß sich zusammen, reckte sich und ballte die Fäuste. Heute mußte es ausgetragen werden, und am besten gleich in aller Frühe. Die Base, die so wenig redete und so schlecht hörte, würde es begreifen, wenn er es nicht mehr länger aushielt.

Der Wind hatte zwischen dem Beihäusl und dem Wohnhaus eine trennende Mauer aus hartem Schnee errichtet. Der Severin umging sie, sah durch das vorhanglose Fenster die Base und den Simon unter der Petroleumlampe am Tisch sitzen, Brotlaib und Kaffeehäferl vor sich.

Als er sich den Schnee von den Schuhen stampfte, sah der Bruder nur kurz auf. Die Haustür war nicht mehr verschlossen, und als der Severin in die Stube trat, fragte der Simon, sein rundes Gesicht zu einem Grinsen verzerrend:

„Wo kommst denn du her?“

„Hast mich ja ausgesperrt“, brummte der Severin, nahm eine Kaffeetasse vom Schüsselrahmen und schöpfte sie aus dem Tiegel auf dem Ofen voll, setzte sich damit an den Tisch und griff nach dem Brotlaib.

„Ausgesperrt?“ meinte der Simon stirnrunzelnd. „Hast doch jetzt herein können!“

Das gemeine Lachen trieb dem Severin die Röte ins Gesicht, aber er verzichtete darauf, noch etwas zu sagen.

Mit halbgeschlossenen Augen begann der Simon nach einer Weile: „Haben noch drei Ster Holz im Wald oben stehen, die holen wir am Vormittag.“ Da der Severin nichts dazu sagte, bohrte er weiter: „Wo bist du denn gewesen? In der Zeit geh ich dreimal bis zu den Gollnerhäusern und zurück. Habt ihr soviel zu reden gehabt?“

Der herausfordernde Spott zwang dem Severin nun doch das erste Wort ab, und er murrte: „Darum brauchst du dich net zu kümmern, das ist meine Sache.“

Scheinheilig und brüderliches Wohlwollen heuchelnd, fuhr der andere fort: „Ich verstehe dich net. Überlege doch einmal. Wann und wie willst du eigentlich heiraten? Ist ja nix da. Kannst ja net einmal die Brautmesse zahlen oder den Hochzeiteranzug. So wie es jetzt ist, hältst du die Toni nur zum Narren. Ich verstehe net, daß das Mädel das net einsieht. Aber ich weiß ja, daß sie dir noch net zugesagt hat.“

„Du weißt gar nix.“

„Das hat sie mir selber gesagt. Sie muß es sich erst überlegen, und ich soll ihr Zeit lassen.“

Nun erst sah der Severin auf: „Du? Du sollst ihr Zeit lassen? Hältst mich wohl für dumm!“

Die alte Base versuchte das bislang noch ruhig geführte Gespräch mitzuhören und hielt die hohle Hand ans Ohr.

Der Simon wurde heftiger: „Du spinnst ja! Bildest dir was ein, was gar net ist. Sie will dir nix, und du rennst hinter ihr her wie ein Hund!“

„Diesen Hund tätest halt du gern machen, aber dich will sie net“, versuchte der Severin nun auch zu frotzeln.

„Ich? Ich hab was und kann heiraten, und ich werd auch bald heiraten, aber du? Du hast gar nix!“

„Und werde auch nix haben, solange ich daheim bleibe“, nickte der Severin. „Darum werde ich auch gehen, und zwar heute noch.“

„Wohin?“ lauerte der Simon. „Wo willst du schon hin? Daß ich net lache!“

„Dich geht das nix an, aber ich möchte von heute an alles, was mir zugeschrieben ist.“

Da fing der Bruder zu schreien an: „Was willst du? Hast das Essen und einen Wochenlohn, und das ist sowieso mehr, als dir geschrieben ist.“

Nun, da sie lauter geworden waren, hörte auch die Base, worum es ging, und sie mischte sich ein: „Er arbeitet doch! Was hast du denn alleweil an ihm auszusetzen?“

„Dem seine Arbeit mag ich um ein Fünferl! Der soll nur gehen und sich woanders umschauen, damit er einmal inne wird, was Arbeit ist.“

Der Severin war blaß geworden. Soweit war sein Bruder noch nie gegangen. Und die Base zürnte:

„Wer macht denn dann bei uns die meiste Arbeit? Etwa du?“

„Künftig wird er sie schon machen müssen“, begehrte nun der Severin auf und spürte die Freude, endlich den Mut zu haben, es zum Bruch kommen zu lassen. Ruhig und fest erklärte er: „Das Wohnrecht hab ich, ich gehe ins Beihäusl, und meinen Ausnahm verlange ich.“

Der Simon schaltete diesmal nicht mehr auf die versöhnliche Weise um. Er schrie: „Du hast alleweil dein Auskommen gehabt, und wegen einem Weibsleut brauchen wir net auseinanderzugehen. Du bleibst da! Wenn du gehst, streite ich den Ausnahm an.“

„Das kannst du machen, wie du willst. Den Hausdeppen mach ich net länger. Die tausend Mark, die mir nach dem Testament zustehen, kannst du in Raten zahlen.“

Der Severin stand auf und ging aus der Stube. Während er den Simon und die Base noch abwörteln hörte, suchte er in dem hölzernen Verschlag unterm Dach, in dem sein Bett und sein Kasten standen, seinen geringen Besitz zusammen, band Kleider und Wäsche zu einem Bündel und trug es hinüber ins Beihäusl. Bettstelle und Kasten wollte er später holen, denn jetzt würde ihm der Bruder kaum helfen, das Zeug aus dem Haus zu schaffen. Nur Polster und Tuchet wollte er noch holen.

Im dunklen Hausflur erwartete ihn der Simon.

„Mach keine Geschichten. Gestritten haben wir uns schön öfter, deswegen brauchst du doch net gleich zu gehen!“

Als der Severin, ohne etwas zu sagen, an ihm vorbei und die Bodenstiege hinaufging, versuchte er es noch einmal im guten: „Könntest mir beim Futterschneiden helfen, und nach der Stallarbeit holen wir das Holz vom Wald herunter.“

„Das geht mich nix mehr an!“ rief der Severin von oben herunter. „Bin froh, daß es endlich soweit ist! Hab lange genug den Knecht gemacht!“

Mit einem lästerlichen Fluch verschwand drunten der Simon in der Stube und warf die Tür zu, daß es im Hause dröhnte. Im Finstern raffte der Severin das Bettzeug zusammen und trug es ins Beihäusl.

Das Feuer im Ofen war ausgegangen, und er schürte es neu an. Draußen kam der Tag, kalt und klar, und es wurde hell in dem kleinen Raum. Schwankend zwischen einem Glücksgefühl der gewonnenen Freiheit und der Sorge um die Zukunft sah sich der Severin um. Es mußte viel getan werden, um das Beihäusl wieder wohnlich zu machen, aber die alten abgewetzten Möbelstücke, Tisch und Bank, Anrichte, die spinnwebenüberzogenen und verstaubten Bilder von Jesus und Maria in der Tischecke und der alte braune Webstuhl hatten so viel Liebes und Vertrautes, daß ihm ganz wohl ums Herz wurde. Er konnte über ein Mäuslein lachen, das hinter dem alten Reisig beim Ofen hervorguckte, durch die Stube huschte und unterm Tisch verschwand, setzte sich in die Ofenwärme und überlegte. Die aufgehende Sonne vergoldete die blitzenden Eisblumen an den beiden kleinen Stubenfenstern, und ihr Schein gab den grüngemalten Wänden etwas Heimeliges.

Es wurde warm in der Stube, und das in der Winterkälte erstarrte Häusl begann zu leben. Das Webgestühl knackte, als wollte es auf sich aufmerksam machen, die Holzdecke knisterte, und das dürre Holz im Ofen brixte und krachte. Er öffnete die Kammertür, um auch drinnen die eisige Luft aufzuwärmen, und machte sich daran, sich einzurichten. Am liebsten hätte er nun gesungen und gepfiffen, doch er mußte an die Zukunft denken. Nun würde es wohl noch einigen Streit geben, bis er den Bruder soweit hatte, daß dieser mit dem Ausgeding herausrückte, mit der Milch und dem Brot, mit Kartoffeln und Brennholz.

Drüben im Haus hörte er die Tür knarren und die Base und den Simon reden. Er verstand sie nicht. Nach einiger Zeit aber hörte er die Haustür vom Beihäusl, und die Base kam in die Stube: Sie trug einen Hafen mit Milch.

„Jetzt ist er fort. Wahrscheinlich will er sich irgendwo erkundigen, wie das mit deinem Ausnahm ist und ob er sich net davon drücken könnte. Aber ich sage: Was dir zusteht, mußt du auch bekommen. Ich mische mich net zwischen euch, aber mich hat es net gewundert, daß du nimmer weitermachen willst. Vor dem Mittag wird er nimmer zurückkommen, und derweil ziehen wir um.“

Ohne Widerspruch und dankbar für das Verständnis folgte der Severin der energischen Base, die im Samerhaus das eigentliche Regiment führte und gegen die auch der Ältere nicht aufmuckte, da er ohne sie, die nichts für ihre Arbeit forderte, in eine Zwangslage gekommen wäre, aus der ihm nur eine gute Heirat heraushelfen könnte.

Einen Laib Brot und einiges Geschirr, Sauerkraut und Kartoffeln brachten sie herüber und schleppten zum Ende auch noch den Kleiderkasten vom Bodenverschlag ins Beihäusl. Als sie ihm von ihrer kleinen Rente auch noch zehn Mark geben wollte, lehnte er das Geld ab, nahm aber herzlich dankend ihr Angebot an, daß er sich bei ihr etwas ausleihen könne, wenn er in Not käme. Ehe sie ihn wieder allein ließ, gab sie ihm noch einige Ratschläge, und er umarmte sie, daß sie sich scheltend wehren mußte.

„Das Bettzeug vom Hias räumst du unter das Dach, und jetzt wünsche ich dir viel Glück.“

„Ich finde schon eine Arbeit, und webern werde ich nebenbei, und ich freue mich schon drauf!“ versicherte er.

Dann holte er vom Hausbrunnen einen Eimer Wasser und begann den alten Staub zu entfernen, Tisch, Bank, die Anrichte und den Fußboden zu waschen und die Spinnweben abzukehren.

„Hier ist es ja schöner und gemütlicher als drüben“, redete er sich selber zu, aß zum Mittag warme Milch und Brot, rauchte seine Pfeife und schmiedete Pläne für die nächsten Tage.

Schon am Nachmittag machte er sich über den Webstuhl her und säuberte ihn, fand unterm Dach noch ein gutes Quantum Garn, und als ihm gegen Abend die Base eine Lampe und eine Flasche Petroleum brachte, versuchte er anzuwenden, was ihm Großvater und Vater gezeigt hatten.

Und bis über die Mitternacht hinaus brannte im Beihäusl das Licht.

Beim Kasberger in den Gollnerhäusern waren sie verwundert, als am frühen Vormittag der Samer Simon angestapft kam und ein wenig verlegen vorgab, daß er gerade auf dem Weg vorbeikäme und sich gedacht habe, er könnte einmal kurz hereinschauen und nachfragen, ob die Toni gut nach Hause gekommen sei.

Leutselig lud der Kasberger ihn ein, sich ein wenig zu setzen, und so hatte es der Simon auch erwartet. Die Kasbergerin holte eine Flasche Bier und stellte sie dem Gast hin, der, wie man es der Einfachheit halber im Winkel hielt, auf ein Trinkglas verzichtete und gerne den Durst und den Kater der vergangenen Nacht gleich aus der Flasche löschte.

„Weiß net“, sagte sie, „wann sie heimgekommen ist, muß aber spät gewesen sein, weil ich sie heut dreimal hab wecken müssen. Hab aber gemeint, du hättest sie heimgebracht.“

Der Simon machte ein saures Gesicht und raunzte: „Hätte ich auch — aber sie hat sich vom Severin heimbringen lassen.“

Da kam die Toni gerade in die Stube, sah den Simon nur mit einem mißtrauisch prüfenden Blick an und bestätigte gelassen: „Ja, der Severin ist mitgegangen, das war noch der einzige Nüchterne.“

Abfällig maulte der Samer Simon: „Mein Bruder kann halt auch das Schmusen besser als ich.“

Die strohhaarige Toni zog verärgert die fast weißen Augenbrauen zusammen, fixierte ihn mit den hellen Augen und erwiderte abweisend: „Da ist gar nix geschmust worden. Dazu ist der Severin viel zu anständig.“

„Oh, der weiß schon, was er will! Das ist ein Häuslschleicher und ein Feinspinner!“

Die Toni nahm einen Eimer und verließ die Stube.

„Das hat sie net gern, wenn du so von deinem Bruder redest“, bemerkte der Kasberger.

Der Simon aber hatte die Kasbergerin auf seiner Seite, und sie warf ein:

„Kann sein, daß der Severin ernsthaft auf die Toni aus ist. Und sie kriegt ja auch einmal das Haus. Eine schlechte Partie ist sie net.“

Zynisch lachte der Simon. „Aber er ist eine schlechte Partie! Hat nix und verdient nix! Schaut sich auch nach keiner Arbeit um. Ich laß ihn halt so mitkommen, denn leben muß er ja auch, aber als Hochzeiter kann ich ihn mir net vorstellen.“

„Hörst du?“ wandte sich die Kasbergerin an ihren Mann.

„Ich mach mir meine Meinung selber“, knurrte dieser grantig, „und ich kenne euch alle zwei. Mir paßt der Severin, und ich hab nix gegen ihn. Das andere muß die Toni selber wissen.“

Der Simon gab nicht nach. Er nickte und meinte hintersinnig: „Ich sag ja nix gegen ihn, ich meine nur, wenn euer Bub net gefallen wäre und er das Anwesen übernehmen müßte, dann hätte vielleicht der Severin net so viel Interesse an der Toni.“

Das war dem Kasberger nun doch zu dumm, und er wurde deutlicher: „Ich weiß schon, wo du hinaus willst! Mir gefällt das net! Da, meine ich, wird es zwischen euch Brüdern auf die Dauer sowieso net guttun.“

„Kannst recht haben, heut früh ist er ausgezogen, ins Beihäusl. Meinetwegen kann er tun, was er will, jetzt wird er halt erst recht nimmer auf einen grünen Zweig kommen. Von mir kann er nix mehr erwarten.“

Nun zahnte der Kasberger: „Den Ausnahm wirst ihm geben müssen, und jetzt kann er sich wenigstens nach einer Arbeit umschauen. Ist ja doch alleweil nur dein Knecht gewesen.“

Der Samer Simon bekam eine rote Stirn und blinzelte unter den schläfrigen Lidern hervor den Kasberger an, erhob sich schwerfällig und ging zur Tür: „Na ja, ich wollte euch nur gesagt haben, wie es steht. Wollte mich sowieso net lang aufhalten und werde wieder einmal vorbeikommen.“

Als er draußen war, meinte der Kasberger zu seinem Weib: „Wenn einer ein Häuslschleicher ist, dann ist es der Simon. Mir gefällt der Bursche net.“

„Aber er hat was“, wandte die Kasbergerin ein, „und ein bisserl was sollte einer schon mitbringen, wenn er zu uns herheiraten will. Der Simon könnte ja verkaufen.“

Darauf bekam sie keine Antwort, und der Kasberger beschäftigte sich angelegentlich mit dem Kanarienvogel, der in der Steige am Fenster seinen Gesang rollte.

Der Simon sah sich vor dem Haus um und hörte die Antonie in einem kleinen hölzernen Waschhäusl die Wäsche bürsten. Sie sah kaum auf, als er eintrat, und meinte nur:

„Gehst schon wieder?“

„Ja, zuerst aber möcht ich doch mit dir noch ein Wort reden. Kannst es dir ja noch einmal überlegen. Ich muß heiraten, und eine andere möchte ich net.“

„Da brauche ich mir nix zu überlegen, ich will noch lange net heiraten. Meine Leut sind noch net so alt, und ein lediges Leben ist mir lieber als ein gebundenes.“

„Aber mit dem Severin gehst du!“ polterte er. „Das, meine ich, solltest dir überlegen, damit dich einmal nix zu reuen braucht.“

Nun erst sah sie ihn an, legte die Bürste hin und stemmte die Fäuste in die Hüften: „Ausgemacht ist gar nix, damit du es weißt, aber ich kann den Severin gut leiden. Er ist ein anständiger Mensch, und ich glaube net, daß der über dich schimpfen tät. Er ist auch net so zudringlich wie du.“

Der Simon knirschte: „Ich sag dir nur das eine: Wenn du mich net willst, dann soll er dich auch net haben. Dafür werde ich sorgen.“

Die Toni lachte. „Was bildest du dir denn eigentlich ein? Wenn du net gleich verschwindest, dann kannst du einen nassen Waschhadern um die Ohren haben.“

Verblüfft sah er sie an, machte wortlos kehrt, rutschte, als er aus dem Waschhäusl ging, auf einem Eisplättl aus und fiel hin. Mit einem derben Fluch rappelte er sich auf und ging davon. Hinter ihm lachte die Toni her.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com