2,99 €

Mehr erfahren.

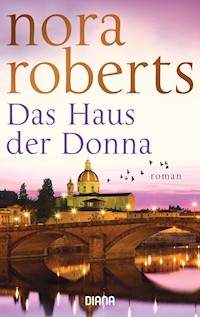

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Geheimnis der Dunklen Lady.

Die amerikanische Kunstexpertin Dr. Miranda Jones reist nach Florenz, um eine kürzlich gefundene Bronzeskulptur zu untersuchen. Ihr Urteil: Die Dunkle Lady stammt tatsächlich aus der Medici-Ära. Doch ihre Expertise wird angefochten, Miranda öffentlich gedemütigt. Rückhalt findet sie zunächst bei dem attraktiven Galeristen Ryan Boldari, doch ist er wirklich ein Freund?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 746

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Für Marianne und Ky voller Liebe, Hoffnung und Bewunderung

TEIL EINS

Zu Hause

Schönheit an sich ist die Entschuldigung für ihre Existenz.

EMERSON

1

Der scharfe, feuchte Wind drang ihr bis ins Mark. Auf beiden Seiten der Straße türmte sich der Schnee, den der Sturm zu Beginn der Woche dorthin geweht hatte. Der Himmel war schmutzigblau. Kahle Bäume mit nackten, schwarzen Ästen reckten sich aus dem winterbraunen Gras.

Das war Maine im März.

Miranda stellte die Heizung höher und programmierte ihren CD-Player auf Puccinis La Bohème. Die Musik dröhnte aus den Lautsprechern.

Sie fuhr nach Hause. Nach einer zehntägigen Vortragsreise, in der sie von einem Ort zum anderen, vom Hotel zum College-Campus, zum Flughafen und ins nächste Hotel gejagt war, sehnte sie sich jetzt danach, endlich wieder nach Hause zu kommen.

Möglicherweise hatte ihre Erleichterung etwas damit zu tun, daß sie Vorträge haßte, daß sie jedesmal, wenn sie vor den Reihen aufmerksamer Gesichter stand, furchtbar litt. Aber Schüchternheit und Lampenfieber durften der Pflicht nicht im Wege stehen.

Schließlich war sie Dr. Miranda Jones, eine Jones aus Jones Point. Und das durfte sie nie vergessen.

Die Stadt war vom ersten Charles Jones gegründet worden, der damit sein beanspruchtes Gebiet in der Neuen Welt absteckte. Miranda wußte, daß die Jones ihre Herrschaftsbereiche deutlich machen, daß sie ihre Position als führende Familie des Point erhalten mußten, um würdige Mitglieder der Gesellschaft zu sein, um sich so zu verhalten, wie es von den Jones aus Jones Point in Maine erwartet wurde.

Froh, sich endlich vom Flughafen zu entfernen, bog Miranda auf die Küstenstraße ab und trat das Gaspedal durch. Schnell zu fahren war eine ihrer kleinen Freuden. Sie bewegte sich gern schnell, liebte es, in kürzester Zeit und ohne großes Aufsehen von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Eine Frau, die auf bloßen Füßen beinahe ein Meter achtzig groß war und deren Haare die Farbe eines Spielzeugfeuerwehrautos hatten, blieb allerdings selten unbemerkt. Selbst wenn sie bei einer Sache ganz unbeteiligt war, sah sie doch immer so aus, als trüge sie die Verantwortung.

Und wenn sie sich mit raschen Schritten und zielgerichtet von der Stelle bewegte, wichen ihr meistens alle Leute aus.

Ihre Stimme hatte ein Mann, der sie verehrte, einmal mit in Samt eingehülltem Sandpapier verglichen. Miranda kompensierte diese Laune der Natur, wie sie sie nannte, durch eine knappe, kühle Sprechweise, die an Schroffheit grenzte.

Aber sie erreichte damit, was sie wollte.

Ihr Körper hätte von einem keltischen Krieger abstammen können, ihr Gesicht jedoch war typisch für New England. Schmal und kühl, mit einer langen, geraden Nase, leicht vorstehendem Kinn und ausgeprägten Wangenknochen. Ihr Mund war voll und groß, allerdings preßte sie die Lippen meistens ernst zusammen. Ihre Augen waren leuchtend blau, blickten jedoch in der Regel ziemlich nüchtern.

Doch während sie jetzt die lange, gewundene Straße, die sich um die schneebedeckten Klippen herumschlängelte, entlangfuhr, gelangte ihr Lächeln bis zu den Augen. Das Meer hinter den Klippen war aufgewühlt und stahlgrau. Sie liebte seine Stimmungen, seine Macht, zu beruhigen oder zu erregen. Dort, wo die Straße sich wie ein Finger krümmte, konnte Miranda das donnernde Krachen der Wellen hören. Sie schlugen gegen die Felsen und zogen sich dann zurück, um wie eine Faust erneut zuzuschlagen.

Die blassen Sonnenstrahlen glitzerten auf dem Schnee, den der Wind durch die Luft und über die Straße wirbelte. Als Miranda noch ein Kind gewesen war und voller Phantasien steckte, hatte sie sich immer vorgestellt, wie sich die Bäume vor dem Wind zusammenkuschelten und einander ihre Klagen zuraunten.

Phantasien hatte sie schon lange nicht mehr, aber den Anblick der knorrigen, verwachsenen Bäume, die wie alte Soldaten in Gruppen zusammenstanden, liebte sie immer noch.

Die Straße stieg nun an, während das Land immer schmaler und jetzt von beiden Seiten von Wasser umspült wurde. Mit beständigem Hunger nagte das Meer am Festland. Der höchste Punkt der Küste ragte wie ein Buckel hervor, und auf seiner Spitze lag das alte viktorianische Haus, von dem aus man eine herrliche Aussicht über Land und Meer hatte. Darunter war die weiße Kuppel des Leuchtturms zu sehen, der die Küste bewachte.

Das Haus war ihr als Kind Zuflucht und Freude gewesen – und das nur wegen der Frau, die darin wohnte. Amelia Jones hatte auf die Traditionen der Jones gepfiffen und so gelebt, wie sie es für richtig hielt. Sie hatte stets gesagt, was sie dachte, und immer, immer war in ihrem Herzen Platz für ihre beiden Enkel gewesen.

Miranda hatte sie angebetet. Der einzige große Schmerz, den Amelia ihr je zugefügt hatte, war ihr Tod gewesen – ohne Vorwarnung war sie vor acht Wintern in ihrem Bett eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.

Sie vermachte sowohl das Haus als auch das ansehnliche Vermögen, das sie über die Jahre angesammelt hatte, und ihre Kunstsammlung Miranda und ihrem Bruder. Ihrem Sohn, Mirandas Vater, hinterließ sie den Wunsch, er möge, bis sie sich wiedersähen, wenigstens halbwegs so geworden sein, wie sie es immer gehofft hatte. Ihrer Schwiegertochter wiederum vermachte sie ihre Perlenkette, weil sie das einzige war, was Elizabeth jemals wirklich geschätzt hatte.

Das ist ganz ihre Art gewesen, dachte Miranda jetzt. Diese giftigen kleinen Kommentare im Testament. Jahrelang hatte sie ganz allein in dem großen Steinhaus gewohnt, da sie ihren Mann um mehr als zehn Jahre überlebt hatte.

Wieder einmal dachte Miranda an ihre Großmutter, als sie das Ende der Küstenstraße erreichte und in die lange, gewundene Einfahrt abbog.

Das Haus hatte alles überlebt, die gnadenlose Kälte der Winter, die plötzliche Hitze der Hochsommer. Doch jetzt, dachte Miranda mit leisem Schuldgefühl, wurde es ziemlich vernachlässigt.

Weder sie noch Andrew fanden jemals Zeit, die Anstreicher kommen zu lassen oder sich um die Rasenpflege zu kümmern. Das Haus, das in ihrer Kindheit ein Schmuckstück zum Vorzeigen gewesen war, stellte jetzt seine Risse und Narben zur Schau. Und doch war es immer noch schön, dachte Miranda, so wie eine alte Frau, die sich ihrer Jahre nicht schämt. Es wirkte nicht verfallen, sondern stand gerade und rechtwinklig da, würdig durch seinen grauen Stein, edel durch die Erker und Türmchen.

Auf der Windschattenseite befand sich eine reizende, mit Glyzinien berankte Pergola, die das Dach im Frühjahr in ein Blütenmeer hüllte. Miranda nahm sich jedesmal vor, auf einer der Marmorbänke unter diesem lauschigen Baldachin zu sitzen, um den Duft, den Schatten und die Ruhe zu genießen. Aber irgendwie verging der Frühling, es wurde Sommer, dann Herbst – und erst im Winter, wenn die dicken Ranken wieder kahl waren, fiel ihr ihr Vorhaben wieder ein.

Vielleicht sollte sie einige der Bretter auf der breiten Vorderveranda des Hauses ersetzen. Und das Geländer und die Gitter, deren ursprüngliches Blau zu Grau verblaßt war, mußten unbedingt abgekratzt und neu gestrichen werden. Die Glyzinien sollten wahrscheinlich geschnitten und gedüngt werden.

Sie würde das alles in Angriff nehmen. Früher oder später.

Aber die Fenster glänzten, und selbst die grimmigen Gesichter der Wasserspeier, die an den Dachrinnen angebracht waren, grinsten.

Breite Terrassen und schmale Balkone boten Ausblicke in alle Richtungen. Aus den Kaminen stieg Rauch auf – wenn sich jemand die Zeit nahm, ein Feuer zu machen. Riesige Eichen umstanden das Haus, und eine dichte Pinienhecke bot Schutz gegen den Nordwind.

Miranda und ihr Bruder lebten hier friedlich miteinander – oder sie hatten es zumindest getan, bevor Andrew angefangen hatte zu trinken. Aber darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken. Sie hatte ihn gern um sich, mochte und liebte ihn, und es war ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten und mit ihm das Haus zu teilen.

Als sie aus dem Wagen stieg, blies der Wind ihr die Haare in die Augen. Unwillig strich sie sie zurück und beugte sich ins Auto, um ihren Laptop und ihre Aktentasche herauszuholen. Sie summte die letzten Takte von Puccini, ging zum Kofferraum und öffnete ihn.

Die Haare wehten ihr abermals ins Gesicht, und sie schnaubte irritiert. Aus dem halben Seufzer wurde jedoch ein ersticktes Keuchen, als jemand in ihr Haar packte und es wie ein Seil benutzte, um ihren Kopf zurückzuziehen. Kleine weiße Sterne tanzten plötzlich vor Mirandas Augen, Schmerz und Schock explodierten in ihrem Schädel. Die Spitze eines Messers preßte sich kalt und scharf gegen ihre Halsschlagader.

Innerlich schrie sie auf, und die Angst stieg ihr bis in die Kehle. Doch bevor sie den Mund aufmachen konnte, wurde sie herumgeschleudert und so hart gegen das Auto gestoßen, daß der Schmerz in ihrer Hüfte sie fast besinnungslos machte und ihre Beine unter ihr nachgaben. Die Hand zerrte erneut an ihren Haaren, und ihr Kopf flog wie der einer Puppe hin und her.

Sein Gesicht war grauenerregend. Kalkweiß und voller Narben, mit aufgedunsenen Zügen. Es dauerte einige Sekunden, bevor Miranda in ihrem Entsetzen merkte, daß es eine Maske war – Gummi und Farbe, zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Sie wehrte sich nicht, konnte es auch gar nicht. Nichts fürchtete sie so sehr wie ein Messer mit seiner tödlichen Spitze, seiner scharfen, tödlichen Klinge. Es drückte sich in die weiche Stelle unter ihrem Kinn, so daß jeder Atemzug von Schmerz und Entsetzen begleitet war.

Er war groß. Ungefähr ein Meter neunzig, registrierte sie und bemühte sich, jedes Detail in sich aufzunehmen, obwohl ihr das Herz bis zum Hals schlug. Zweihundertfünfzig Pfund oder sogar mehr, breite Schultern, Stiernacken.

O Gott!

Braune Augen. Schmutzigbraun. Das war alles, was sie durch die Horrormaske aus Gummi sehen konnte. Und diese Augen waren kalt wie die eines Hais. Gefühllos fuhr er jetzt mit der Spitze des Messers über ihre Kehle und ritzte die Haut auf.

Es brannte leicht, und Miranda spürte, wie etwas ihren Hals hinunterlief. Blut.

»Bitte«, stammelte sie, während sie unwillkürlich nach seinem Handgelenk griff. Jeder rationale Gedanke verwandelte sich jedoch in nackte Angst, als er die Messerspitze dazu benutzte, ihren Kopf hochzudrücken und die verletzliche Linie ihrer Kehle freizulegen.

Vor Mirandas innerem Auge blitzte ein Bild auf – wie das Messer schnell und leise ihre Halsschlagader aufschlitzte und ein Schwall warmen Blutes hervorschoß. Sie würde im Stehen sterben, geschlachtet wie ein Lamm.

»Bitte nicht! Ich habe dreihundertfünfzig Dollar in bar bei mir.« Bitte, mach, daß er Geld will, dachte sie voller Panik. Bitte laß es nur Geld sein. Sollte er sie allerdings vergewaltigen wollen, so betete Miranda darum, daß sie den Mut hatte zu kämpfen, auch wenn sie nicht gewinnen konnte.

»Ich gebe Ihnen Geld«, begann sie erneut und keuchte entsetzt auf, als er sie wie ein Bündel Lumpen zur Seite stieß.

Sie stürzte hart zu Boden. Die Kieselsteine der Auffahrt schnitten ihr die Handflächen auf. Miranda hörte sich selbst wimmern und haßte sich für die hilflose, lähmende Angst, die es ihr unmöglich machte, etwas anderes zu tun, als den Mann schreckerfüllt anzustarren.

Das Messer anzustarren, das im blassen Sonnenlicht glitzerte. Obwohl ihr Verstand sie vehement aufforderte, wegzulaufen oder zu kämpfen, war sie wie gelähmt.

Er hob ihre Tasche und ihren Aktenkoffer auf und drehte dabei die Klinge so, daß die reflektierende Sonne Miranda blendete. Dann bückte er sich und rammte das Messer in den Hinterreifen. Als er es wieder herausgezogen hatte und einen Schritt auf sie zu machte, begann Miranda, panisch aufs Haus zuzukriechen.

Sie erwartete jeden Moment, daß er wieder zuschlug, an ihren Kleidern zerrte, ihr das Messer mit der gleichen sorglosen Wucht in den Rücken stieß, wie er es in den Reifen gerammt hatte, doch sie kroch immer weiter über das dürre Wintergras.

Erst als sie die Treppe erreicht hatte, blickte sie sich um. In ihrem Kopf drehte sich alles, und kleine, gehetzte Laute drangen aus ihrem Mund.

Sie war allein.

Miranda zog sich die Stufen hinauf Die Atemstöße kratzten in ihrem Hals, brannten in ihren Lungen. Sie mußte ins Haus gelangen, hier wegkommen. Die Tür verriegeln. Bevor er zurückkam. Bevor er zurückkam und sie abermals mit seinem Messer bedrohte.

Ihre Hand glitt zweimal vom Türgriff ab, zweimal, bevor es ihr gelang, die Finger darum zu schließen. Abgeschlossen. Natürlich war die Tür abgeschlossen. Niemand war zu Hause. Niemand war da, der ihr helfen konnte.

Einen Moment lang rollte sie sich vor der Tür zusammen, zitternd vor Schock und vor der Kälte, die der Wind über die Hügel brachte.

Beweg dich! befahl sie sich. Du mußt dich bewegen. Hol den Schlüssel, schließ auf, ruf die Polizei.

Ihr Blick schoß von rechts nach links, wie der eines gehetzten Kaninchens, und ihre Zähne begannen zu klappern. Sie hielt sich am Türgriff fest und zog sich hoch. Ihre Beine drohten nachzugeben, und ihr linkes Knie schmerzte unerträglich, aber sie taumelte von der Veranda und blickte sich voller Panik nach ihrer Tasche um. Bis ihr einfiel, daß er sie ja mitgenommen hatte.

Miranda plapperte unsinnige Worte, Gebete, Flüche, Bitten, während sie die Autotür aufriß und das Handschuhfach durchwühlte. Ihre Finger hatten bereits den Zweitschlüssel umkrallt, als ein Geräusch sie wild herumfahren ließ.

Aber es war nur der Wind, der durch die nackten, schwarzen Äste rauschte, durch die dornigen Ranken der Kletterrosen und durch das dürre, raschelnde Gras.

Mit pfeifendem Atem stürzte sie humpelnd wieder auf das Haus zu, fummelte hektisch mit dem Schlüssel am Schloß herum und heulte vor Erleichterung auf, als er endlich hineinglitt.

Miranda taumelte ins Haus, schlug die Tür hinter sich zu und verriegelte sie. Sie sank mit dem Rücken gegen das Holz. Die Schlüssel glitten ihr aus der Hand. Vor ihren Augen verschwamm alles, also ließ sie die Lider sinken. Sie fühlte sich wie betäubt. Doch sie mußte etwas tun, erinnerte sich nur nicht, wie der nächste Schritt auszusehen hatte.

In ihren Ohren klingelte es, und langsam stieg Übelkeit in ihr hoch. Miranda biß die Zähne zusammen und machte einen Schritt vorwärts, dann vorsichtig einen weiteren. Die ganze Halle um sie herum schien zu schwanken.

Sie hatte beinahe schon den Fuß der Treppe erreicht, als sie merkte, daß nicht ihre Ohren klingelten, sondern das Telefon. Mechanisch ging sie in den Salon, wo alles so seltsam normal und vertraut war, und nahm den Hörer ab.

»Hallo?« Ihre Stimme klang weit weg, dumpf wie ein Schlag auf eine Holztrommel. Schwankend stand sie da und starrte auf das Muster, das die Sonne auf den Holzboden malte. »Ja. Ja, ich verstehe. Ich komme. Ich habe... Was?« Miranda schüttelte den Kopf, um wieder klar denken zu können, und überlegte krampfhaft, was sie als nächstes sagen mußte. »Ich muß mich zuerst... ich muß mich zuerst um ein paar andere Dinge kümmern. Nein, ich komme so schnell wie möglich.«

Dann schwoll ein Gefühl in ihr an, das sie, benommen wie sie war, zunächst nicht als Hysterie erkannte. »Ich habe schon gepackt«, sagte sie und lachte.

Sie lachte immer noch, als sie den Hörer wieder auflegte. Und sie lachte auch noch, als sie auf einem Sessel in sich zusammensank, sich wie ein Ball zusammenrollte, und merkte gar nicht, daß aus dem Lachen langsam ein Schluchzen wurde.

Miranda umfaßte die Tasse heißen Tee fest mit beiden Händen, trank ihn aber nicht. Sie wußte, daß ihre Hände zu sehr zitterten, um die Tasse zum Mund führen zu können, aber es war tröstlich, sie einfach nur zu halten, die Hitze durch das Porzellan zu spüren.

Sie hatte einen zusammenhängenden Bericht abgegeben – man mußte kohärent, präzise und ruhig sein, wenn man der Polizei ein Verbrechen meldete.

Als sie wieder klar denken konnte, hatte sie die richtigen Anrufe getätigt, und sie hatte mit den Polizeibeamten geredet, die zum Haus gekommen waren. Aber jetzt war das erledigt, und sie war wieder allein. Und abermals hatte sie das Gefühl, keinen einzigen klaren Gedanken fassen zu können.

»Miranda!« Der Schrei wurde begleitet von donnernden Schlägen gegen die Haustür. Andrew stürmte herein und registrierte entsetzt den Gesichtsausdruck seiner Schwester. »Oh, mein Gott!« Er lief zu ihr, kauerte sich vor sie hin und strich mit seinen langen Fingern über ihre bleichen Wangen. »Oh, Liebling.«

»Mir geht’s gut. Nur ein paar blaue Flecken.« Mirandas mühsam aufgebaute Beherrschung geriet ins Wanken. »Ich bin nicht schwer verletzt – ich hatte nur so unglaubliche Angst!«

Andrew blickte auf die Risse in ihrer Hose, das getrocknete Blut auf der Wolle. »Dieser Hurensohn.« Seine Augen, die von einem helleren Blau waren als die seiner Schwester, wurden dunkel vor Entsetzen. »Hat er...« Er umschloß mit seinen Händen die ihren, die immer noch die Porzellantasse umklammert hielten. »Hat er dich vergewaltigt?«

»Nein. Nein. Nichts dergleichen. Er hat nur meine Tasche gestohlen. Er wollte einfach nur Geld. Es tut mir leid, daß du von der Polizei angerufen worden bist. Ich hätte es selbst tun sollen.«

»Ist schon in Ordnung. Mach dir keine Sorgen.« Andrew umschloß ihre Hände fester, ließ sie aber rasch los, als sie zusammenzuckte. »Oh, Baby!« Er nahm ihr die Tasse ab, stellte sie beiseite und betrachtete ihre aufgeschürften Fingerkuppen. »Es tut mir so leid. Komm, ich bringe dich ins Krankenhaus.«

»Ich muß nicht ins Krankenhaus. Ich habe nur ein paar Beulen und blaue Flecken.« Miranda holte tief Luft, was ihr jetzt, wo er hier war, leichter fiel.

Andrew konnte sie wütend machen, und er hatte sie enttäuscht. Aber er war ihr ganzes Leben lang der einzige gewesen, der immer bei ihr, immer dagewesen war.

Er drückte ihr die Tasse Tee wieder in die Hand. »Trink einen Schluck«, befahl er, dann stand er auf und lief im Zimmer auf und ab.

Er hatte ein schmales, knochiges Gesicht, das gut zu seinem langgliedrigen, schlaksigen Körperbau paßte. Seine Haut sah ähnlich aus wie die seiner Schwester, allerdings waren seine Haare von einem dunkleren Rot, fast mahagonifarben. Jetzt stemmte er wütend die Hände in die Hüften.

»Ich wünschte, ich wäre hier gewesen. Verdammt, Miranda. Ich hätte hier sein müssen!«

»Du kannst nicht überall sein, Andrew. Niemand hätte vorhersagen können, daß ich vor unserem Haus überfallen werde. Ich glaube – und die Polizei glaubt es auch –, daß er ins Haus einbrechen und uns ausrauben wollte, und mein Nachhausekommen hat ihn überrascht und deshalb hat er seine Pläne geändert.«

»Sie sagten, er hatte ein Messer.«

»Ja.« Sie hob die Hand, um behutsam die feine Linie an ihrer Kehle zu betasten. »Und ich kann dir sagen, daß ich meine Messerphobie noch nicht überwunden habe. Ich brauche nur eins zu sehen, und mein Verstand steht still.«

Andrew blickte grimmig drein, fragte aber mit sanfter Stimme, während er sich neben sie setzte: »Was hat er getan? Kannst du es mir erzählen?«

»Er ist aus dem Nichts aufgetaucht. Ich wollte gerade meine Sachen aus dem Auto holen. Er hat mich an den Haaren zurückgerissen und mir das Messer an die Kehle gehalten. Ich dachte, er wollte mich umbringen, aber er hat mich nur niedergeschlagen, meine Tasche und meine Aktentasche genommen, die Reifen zerstochen, und dann war er weg.« Miranda versuchte ein schiefes Lächeln. »Nicht ganz der Empfang zu Hause, den ich mir vorgestellt hatte.«

»Ich hätte hier sein sollen«, sagte Andrew noch einmal.

»Andrew, bitte.« Sie lehnte sich an ihn und schloß die Augen. »Du bist ja jetzt hier.« Und das genügte offenbar, um sie zu beruhigen.

»Mutter hat angerufen.«

»Was?« Er hatte ihr gerade den Arm um die Schultern legen wollen, beugte sich jetzt aber vor, um seiner Schwester ins Gesicht zu sehen.

»Das Telefon klingelte, als ich ins Haus trat. Gott, ich bin immer noch ganz benommen«, klagte Miranda und rieb sich die Schläfen. »Ich muß morgen nach Florenz fliegen.«

»Sei nicht albern. Du bist gerade erst nach Hause gekommen, und du bist überfallen worden, verletzt und durcheinander. Du meine Güte, wie kann sie da von dir erwarten, daß du ein Flugzeug besteigst?«

»Ich habe es ihr nicht gesagt.« Miranda zuckte mit den Schultern. »Ich habe gar nicht nachgedacht. Jedenfalls war die Aufforderung laut und deutlich. Ich muß einen Flug buchen.«

»Miranda, du wirst jetzt ins Bett gehen.«

»Ja.« Sie lächelte wieder. »Bald.«

»Ich rufe sie an.« Andrew sog die Luft ein wie jemand, dem eine unangenehme Aufgabe bevorsteht. »Ich erkläre es ihr.«

»Mein Held.« Liebevoll küßte sie ihn auf die Wange. »Nein, ich fliege. Ein heißes Bad, ein paar Aspirin, und mir geht es wieder gut. Und außerdem kann ich nach diesem kleinen Abenteuer ein bißchen Ablenkung gut gebrauchen. Anscheinend hat sie eine Bronzeskulptur, die ich untersuchen soll.« Der Tee war kalt geworden, und Miranda stellte die Tasse wieder ab. »Sie würde mich nicht nach Standjo beordern, wenn es nicht wichtig wäre. Sie braucht einen Archäometriker und zwar schnell.«

»Sie hat einen unter ihren Leuten in Standjo.«

»Stimmt.« Dieses Mal war Mirandas Lächeln fröhlich. »Standjo« stand für Standford-Jones. Elizabeth hatte dafür gesorgt, daß nicht nur ihr Name, sondern auch alles, was mit ihr zu tun hatte, in dem Florentiner Unternehmen an erster Stelle stand. »Wenn sie mich dahaben will, muß es also etwas Großes sein. Sie will, daß es in der Familie bleibt. Elizabeth Standford-Jones, Direktorin von Standjo, Florenz, schickt nach einem Experten für italienische Renaissance-Bronzen, und sie wünscht, daß dieser den Namen Jones trägt. Ich habe nicht vor, sie zu enttäuschen.«

Miranda bekam für den nächsten Morgen keinen Flug mehr und mußte die Abendmaschine nach Rom mit Transfer nach Florenz buchen.

Fast ein ganzer Tag Verspätung.

Das würde ein Heidengeld kosten.

Während sie versuchte, ihre Schmerzen im heißen Badewasser zu lindern, berechnete Miranda die Zeitdifferenz und beschloß, daß es keinen Grund gab, ihre Mutter anzurufen. Elizabeth lag jetzt wahrscheinlich schon im Bett.

Heute abend konnte sie sowieso nichts mehr in die Wege leiten. Morgen früh würde sie bei Standjo anrufen. Ein Tag mehr würde keinen großen Unterschied machen, nicht einmal für Elizabeth.

Sie würde mit einem Mietwagen zum Flughafen fahren, weil ihr Knie so sehr schmerzte, daß das Fahren schwierig werden konnte, selbst wenn sie die Reifen rasch gewechselt bekam. Sie mußte nur...

Miranda setzte sich so abrupt auf, daß das Wasser über den Wannenrand schwappte.

Ihr Paß. Ihr Paß, ihr Führerschein, ihre Kreditkarten. Der Kerl hatte ihr die Brieftasche gestohlen, die Handtasche – alle ihre Unterlagen.

»Oh, Mist«, brachte sie nur hervor und rieb sich mit den Händen übers Gesicht. Das war der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte.

Miranda zog den altmodischen Stöpsel aus dem Abfluß der Wanne mit den Klauenfüßen. Sie dampfte förmlich, und der Ausbruch zorniger Energie ließ sie aufstehen und nach einem Handtuch greifen, bevor ihr lädiertes Knie unter ihr nachgab. Sie unterdrückte einen Schmerzenslaut, stützte sich an der Wand ab und ließ sich wieder zurücksinken, wobei das Handtuch in das ablaufende Wasser fiel.

Plötzlich hätte sie am liebsten geweint, vor Frustration, Schmerzen und der Angst, die sie jetzt wie ein tiefer Stich durchfuhr. Nackt und zitternd saß sie da, und ihr Atem kam in kurzen, keuchenden Stößen, bis sie sich wieder gefaßt hatte.

Durch Tränen würde sie weder ihre Papiere zurückbekommen, noch konnte sie damit die Schrammen heilen oder nach Florenz gelangen. Also drängte Miranda sie entschlossen zurück und wrang das Handtuch aus. Vorsichtig stützte sie sich ab, um aus der Wanne zu steigen. Dann hangelte sie sich zu dem deckenhohen Spiegel an der Innenseite der Tür und stellte sich davor.

Auf ihren Armen waren blaue Flecken. Sie konnte sich gar nicht erinnern, daß der Mann sie dort angefaßt hatte, aber die Male waren deutlich zu sehen, also mußte er es wohl getan haben. Ihre Hüfte schillerte bereits schwarzblau und tat entsetzlich weh. Das kam daher, daß er sie ans Auto gerammt hatte.

Ihre Knie waren zerkratzt und aufgeschürft, das linke war häßlich rot und geschwollen. Wahrscheinlich hatte sie sich eine Prellung zugezogen, als sie hingefallen war. Ihre Handflächen brannten von der rauhen Begegnung mit dem Kies der Auffahrt.

Aber es war die lange, feine Linie an ihrer Kehle, die ihr erneut Benommenheit und Übelkeit verursachte. Fasziniert und entsetzt zugleich fuhr sie mit den Fingern daran entlang. Knapp neben der Halsschlagader dachte sie. Knapp am Tod vorbei.

Er hätte sie mit Leichtigkeit töten können.

Und das war schlimmer als die blauen Flecken, schlimmer als die pochenden Schmerzen. Ein Fremder hatte ihr Leben in seiner Hand gehalten.

»Nie wieder.« Sie wandte sich vom Spiegel ab und humpelte zu dem Messinghaken neben der Tür, an dem ihr Bademantel hing. »Das lasse ich nie wieder zu.«

Miranda fror und wickelte sich, so rasch sie konnte, in ihren Bademantel. Während sie ihn zuschnürte, ließ sie ein Geräusch draußen vor dem Fenster erstarren. Ihr Herz raste.

Er war zurückgekommen.

Sie wollte weglaufen, sich verstecken, nach Andrew schreien, sich hinter der verschlossenen Tür zusammenrollen. Mit zusammengebissenen Zähnen schob sie sich jedoch ans Fenster und blickte hinaus.

Es war Andrew. Miranda wurde schwindlig vor Erleichterung. Er trug die Holzfällerjacke, die er immer anhatte, wenn er Holz hackte oder auf den Klippen mit dem Fahrrad unterwegs war. Er hatte das Flutlicht eingeschaltet und schwang auf dem Weg durch den Garten etwas in der Hand.

Verwirrt preßte sie ihr Gesicht ans Fenster.

Ein Golfschläger? Warum in aller Welt marschierte er mit einem Golfschläger über den verschneiten Rasen?

Aber dann wußte sie, warum, und Liebe durchflutete sie, beruhigte sie mehr als jedes Schmerzmittel.

Er wollte sie bewachen. Tränen traten ihr in die Augen. Dann sah sie, daß er stehenblieb, etwas aus seiner Tasche zog und zum Mund führte.

Ihr Bruder nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche.

Oh, Andrew, dachte sie, und schloß deprimiert die Augen. Was sind wir nur für ein Pärchen.

Die Schmerzen in ihrem Knie weckten sie auf.

Miranda schaltete das Licht an und schüttelte ein paar Tabletten aus dem Röhrchen auf ihren Nachttisch. Sie schluckte sie und dachte dabei, daß sie doch wohl besser Andrews Rat befolgt hätte und ins Krankenhaus gegangen wäre, wo irgendein sympathischer Arzt ihr ein wirkungsvolleres Mittel gegen die Schmerzen verschrieben hätte.

Miranda blickte auf das Leuchtzifferblatt ihrer Uhr und stellte fest, daß es kurz nach drei war. Wenigstens hatte die Mischung aus Ibuprofen und Aspirin, die sie um Mitternacht genommen hatte, ihr drei Stunden Erleichterung verschafft. Doch jetzt war sie wach und von Schmerzen geplagt. Da konnte sie genausogut das Geschäftliche erledigen.

Elizabeth würde inzwischen an ihrem Schreibtisch sitzen. Miranda griff zum Hörer und wählte die Nummer. Stöhnend schob sie ihr Kissen gegen das geschwungene Metallteil am Kopfende des Bettes und lehnte sich dagegen.

»Miranda, ich wollte gerade eine Nachricht in deinem Hotel hinterlassen.«

»Ich werde später kommen. Ich...«

»Später?« Das Wort klang wie ein Eiszapfen, kalt und scharf.

»Es tut mir leid.«

»Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, daß dieses Projekt absolute Priorität besitzt. Ich habe der Regierung garantiert, daß wir heute mit den Untersuchungen beginnen.«

»Ich werde dir John Carter schicken. Ich...«

»Ich habe nicht nach John Carter gefragt, sondern nach dir! Was du sonst im Moment zu tun hast, kann delegiert werden. Ich glaube, das habe ich ebenfalls deutlich genug gemacht.«

»Ja, das hast du.« Nein, dachte Miranda, dieses Mal halfen die Tabletten nicht. Aber die kalte Wut, die in ihr aufstieg, nahm dem Schmerz ein wenig die Schärfe. »Ich hatte auch durchaus die Absicht, pünktlich dazusein. Wie befohlen.«

»Und warum kommst du dann nicht?«

»Mein Paß und meine anderen Papiere sind gestern gestohlen worden. Ich werde sie mir so schnell wie möglich wieder beschaffen und den Flug umbuchen. Da jedoch heute Freitag ist, kann ich wohl kaum vor nächster Woche damit rechnen, Ersatzpapiere zu bekommen.«

Sie weiß, wie Bürokratien arbeiten, dachte Miranda grimmig. Sie ist schließlich in einer aufgewachsen.

»Selbst an einem relativ ruhigen Ort wie Jones Point ist es unverantwortlich, das Auto nicht abzuschließen.«

»Die Papiere waren nicht im Auto, ich trug sie bei mir. Ich sage dir Bescheid, sobald ich neue habe und genau weiß, wann ich komme. Es tut mir leid, daß ich mich verspäte. Sobald ich da bin, widme ich dem Projekt meine ganze Zeit und Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, Mutter.«

Es bereitete Miranda ein perverses Vergnügen, aufzulegen, bevor Elizabeth etwas erwidern konnte.

Dreitausend Meilen entfernt starrte Elizabeth in ihrem eleganten, weitläufigen Büro mit einer Mischung aus Ärger und Verwirrung auf das Telefon.

»Gibt es ein Problem?«

Zerstreut sah Elizabeth ihre frühere Schwiegertochter an. Elise Warfield saß mit einem Clipboard auf dem Schoß da, ihre großen, grünen Augen blickten verwirrt, und ihr weicher, voller Mund war zu einem aufmerksamen Lächeln verzogen.

Die Ehe zwischen Elise und Andrew hatte nicht funktioniert, was für Elizabeth eine Enttäuschung gewesen war. Aber ihre professionelle und persönliche Beziehung zu Elise war durch die Scheidung nicht beeinträchtigt worden.

»Ja. Miranda kommt erst später.«

»Später?« Elise zog die Augenbrauen hoch, so daß sie unter ihrem Pony verschwanden. »Das sieht Miranda gar nicht ähnlich.«

»Ihr Paß und ihre anderen Ausweispapiere sind gestohlen worden.«

»Oh, das ist ja schrecklich!« Elise stand auf. Sie war nur etwa ein Meter sechzig groß. Ihr Körper hatte üppige weibliche Kurven, sah aber trotzdem zart aus. Mit ihrem schwarzen Haar, das sich wie eine Kappe um ihren Kopf schmiegte, den langen Wimpern, der milchweißen Haut und ihrem tiefroten Mund sah sie wie eine vielversprechende, attraktive Fee aus. »Ist sie überfallen worden?«

»Einzelheiten weiß ich nicht.« Elizabeth preßte die Lippen zusammen. »Sie kümmert sich darum, daß sie Ersatz bekommt, und bucht ihren Flug um. Es wird ein paar Tage dauern.«

Elise wollte noch fragen, ob Miranda verletzt sei, besann sich aber eines Besseren. Elizabeths Blick nach zu urteilen wußte sie es entweder nicht, oder es war im Moment nicht ihre Hauptsorge. »Ich weiß, daß du heute mit den Untersuchungen beginnen wolltest. Das läßt sich sicher trotzdem arrangieren. Ich kann meine andere Arbeit aufschieben und selbst anfangen.«

Nachdenklich stand Elizabeth auf und trat ans Fenster. Sie konnte immer klarer denken, wenn sie über die Stadt blickte. Florenz war ihr Zuhause, es war ihr Zuhause gewesen, seit sie die Stadt zum ersten Mal gesehen hatte. Damals war sie achtzehn gewesen, eine junge College-Studentin mit einer maßlosen Liebe zur Kunst und einem geheimen Durst nach Abenteuern.

Sie hatte sich hoffnungslos in die Stadt verliebt, in die roten Dächer, die majestätischen Kuppeln, die verwinkelten Gassen und die lärmenden Piazzas.

Und sie hatte sich in einen jungen Bildhauer verliebt, der sie charmant in sein Bett gelockt, sie mit Pasta gefüttert und ihr ihr eigenes Herz gezeigt hatte.

Natürlich war es keine passende Beziehung gewesen. Vollkommen unpassend sogar. Er war arm und voller wilder Leidenschaft. Elizabeths Eltern hatten sie im selben Moment, in dem sie von der Affäre erfuhren, nach Boston zurückgeholt.

Und das hatte die Beziehung natürlich beendet.

Elizabeth schüttelte die Erinnerungen ab, ärgerlich, weil ihre Gedanken in die Vergangenheit abgeglitten waren. Sie hatte ihre eigenen Entscheidungen getroffen, und diese waren absolut richtig gewesen.

Jetzt war sie die Direktorin der weltweit größten und angesehensten Firma, die Kunstgegenstände auf Echtheit und Alter prüfte. Standjo hätte genausogut zum Familienunternehmen der Jones gehören können, aber es gehörte ihr. Ihr Name befand sich oben an erster Stelle, und sie auch.

Sie stand am Fenster, eine schlanke, attraktive Frau von achtundfünfzig Jahren. Ihre Haare waren aschblond – mit diskreten Strähnchen von einem der Topsalons in Florenz. Ihr untadeliger Geschmack spiegelte sich in ihrem perfekt geschnittenen Valentino-Kostüm wider, auberginefarben mit gehämmerten Goldknöpfen. Ihre Lederpumps paßten im Farbton genau dazu.

Elizabeths Gesicht war glatt, die gute New-England-Knochenstruktur kaschierte die wenigen Falten, die es wagten, sich zu zeigen. Ihre Augen waren von einem scharfen und harten, intelligenten Blau. Sie bot das Bild einer kühlen, eleganten Geschäftsfrau mit Geld und der entsprechenden gesellschaftlichen Stellung.

Mit weniger hätte sie sich auch nie zufriedengegeben.

Nein, dachte sie, ich will immer nur das absolut Beste.

»Wir warten auf Miranda«, sagte Elizabeth und drehte sich wieder zu Elise herum. »Sie ist die Spezialistin. Ich werde den Minister persönlich anrufen und ihm die kurze Verzögerung erklären.«

Elise lächelte sie an. »Verzögerungen versteht niemand so gut wie die Italiener.«

»Genau. Wir sehen uns später die Berichte an, Elise. Ich möchte jetzt erst einmal den Anruf erledigen.«

»Du bist die Chefin.«

»Ja. Oh, John Carter kommt übrigens morgen. Er wird in Mirandas Team mitarbeiten. Du kannst ihm ruhig in der Zwischenzeit ein anderes Projekt anvertrauen, schließlich braucht er hier nicht Däumchen zu drehen.«

»John kommt? Das freut mich. Wir können ihn im Labor immer gebrauchen. Ich kümmere mich darum.«

»Danke, Elise.«

Sobald sie allein war, setzte Elizabeth sich wieder an ihren Schreibtisch und musterte den Safe, der gegenüber an der Wand stand. Wenn man bedachte, was er enthielt...

Miranda würde das Projekt leiten. Das hatte sie gleich beschlossen, als sie die Bronze gesehen hatte. Es würde eine Standjo-Unternehmung sein, geleitet von einer Jones. Das hatte Elizabeth so geplant, das erwartete sie.

Und das würde sie auch erreichen.

2

Miranda kam fünf Tage zu spät. Sie stieß die hohen mittelalterlichen Türflügel von Standjo, Florenz, auf und marschierte so energisch durch die Halle, daß die Absätze ihrer praktischen Pumps wie Gewehrschüsse auf dem weißen Marmorboden widerhallten.

Während sie um eine hervorragende Bronzereproduktion von Cellinis Perseus, der Medusas abgeschlagenes Haupt in der Hand hielt, herumging, clippte sie den Standjo-Ausweis, den Elizabeths Assistentin ihr per Express zugeschickt hatte, an den Aufschlag ihres Jacketts.

Miranda hatte sich oft gefragt, was die Kunst-Auswahl in der Eingangshalle wohl über ihre Mutter aussagte. Vermutlich, daß sie alle Feinde mit einem einzigen Schlag vernichtete.

Miranda blieb an der Rezeption stehen, trug sich hastig in das Besucherbuch ein und fügte, nach einem Blick auf ihre Uhr, die Zeit hinzu.

Sie hatte sich sorfältig, geradezu strategisch für diesen Tag angezogen und ein königsblaues Seidenkostüm gewählt, das streng und militärisch wirkte. Miranda fand, es erregte Aufsehen und strahlte zugleich Stärke aus.

Das richtige Auftreten war lebenswichtig, wenn man vor einer Begegnung mit der Direktorin des besten Archäometrie-Labors in der Welt stand. Auch wenn diese Direktorin die eigene Mutter war.

Sie drückte den Aufzugknopf und wartete ungeduldig. Sie war entsetzlich nervös, und das Herz schlug ihr bis zum Hals, aber sie ließ sich nichts anmerken.

Während sie den Aufzug betrat, zog sie ihre Lippen noch einmal nach. Ein Lippenstift hielt bei ihr normalerweise ein ganzes Jahr, manchmal sogar länger, da sie sich mit solch lästigen Dingen nur befaßte, wenn es nicht zu vermeiden war.

Zufrieden, ihr Bestes getan zu haben, steckte sie ihre Puderdose mit dem Spiegel wieder in die Handtasche und fuhr mit der Hand über den französischen Knoten, der sie entschieden zuviel Zeit und Probleme gekostet hatte. Die Türen des Aufzugs öffneten sich gerade, als sie ein paar Nadeln, die sich gelöst hatten, wieder an Ort und Stelle schob.

Sie betrat die ruhige, elegante Lobby dessen, was sie immer als das innere Heiligtum bezeichnete. Der perlgraue Teppichboden, die elfenbeinfarbenen Wände und die strengen antiken Stühle paßten zu ihrer Mutter, fand sie. Hübsch, geschmackvoll und distanziert. Auch die schmale Konsole, an der die Empfangsdame mit ihrem hochmodernen Computer- und Telefonsystem arbeitete, war ganz Elizabeth. Effizient, nüchtern im Top-Design.

»Buon giorno.« Miranda trat an die Rezeption und trug ihr Anliegen kurz und in fehlerfreiem Italienisch vor. »Sono la Dottoressa jones. Ho un appuntamento con la Signora Standford-Jones.«

»Si, Dottoressa. Un momento.«

Im Geiste trat Miranda von einem Fuß auf den anderen, zupfte an ihrem Jackett und ließ die Schultern kreisen. Manchmal half es ihr, ihren Körper ruhig zu halten, wenn sie sich einfach vorstellte, wie sie zuckte und sich bewegte. Sie beendete gerade einen imaginären Schrittwechsel, als die Dame vom Empfang ihr lächelnd zu verstehen gab, sie könne eintreten.

Miranda trat durch die doppelten Glastüren zu ihrer Linken und ging den kühlen, weißen Flur entlang, der zum Büro der Signora Direttrice führte.

Sie klopfte an. Elizabeth erwartete von jedem, daß er anklopfte. Sofort ertönte ein »Entri«.

Elizabeth saß an ihrem Schreibtisch, einem eleganten Hepplewhite aus Satinholz, der perfekt zu ihrem Aussehen paßte. Das Fenster hinter ihr bot einen atemberaubenden Ausblick auf Florenz in all seiner sonnenbeschienenen Pracht.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!