9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Rosenkriege

- Sprache: Deutsch

Blutrot blüht die Rose von Lancaster. Mit kaum zwölf Jahren wird Margaret Beaufort aus dem Hause Lancaster 1455 mit Edmund Tudor verheiratet. Die Familie wartet ungeduldig auf einen Thronfolger. Tatsächlich bekommt Margaret, selbst noch ein Kind, einen Sohn: Henry. Als mit dem Rosenkrieg ein tödlicher Kampf um die Krone entbrennt, gilt Margarets ganzes Streben einem einzigen Ziel: Ihr Sohn soll König von England werden. Denn in einem ist Margaret sich sicher: Gott steht auf ihrer Seite. «Niemand schreibt besser über die Tudors als Philippa Gregory. … Sie stellt alle ihre Nacheiferer in den Schatten.» (Publishers Weekly) «Gregory ist ohne Frage auf der Höhe ihres Könnens.» (The Huffington Post) «Gregorys lebendige, souveräne Erzählweise macht diese Figur zu einer würdigen Heldin ihrer Zeit.» (Booklist) «Ein von Beginn an spannender und mitreißender historischer Roman … dramatisch und ergreifend.» (histo-couch.de über «Die Königin der Weißen Rose»)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 573

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

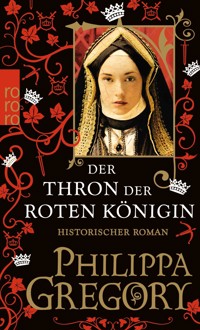

Philippa Gregory

Der Thron der roten Königin

Über dieses Buch

Blutrot blüht die Rose von Lancaster.

Mit kaum zwölf Jahren wird Margaret Beaufort aus dem Hause Lancaster 1455 mit Edmund Tudor verheiratet. Die Familie wartet ungeduldig auf einen Thronfolger. Tatsächlich bekommt Margaret, selbst noch ein Kind, einen Sohn: Henry.

Als mit dem Rosenkrieg ein tödlicher Kampf um die Krone entbrennt, gilt Margarets ganzes Streben einem einzigen Ziel: Ihr Sohn soll König von England werden. Denn in einem ist Margaret sich sicher: Gott steht auf ihrer Seite.

«Niemand schreibt besser über die Tudors als Philippa Gregory. … Sie stellt alle ihre Nacheiferer in den Schatten.» (Publishers Weekly)

«Gregory ist ohne Frage auf der Höhe ihres Könnens.» (The Huffington Post)

«Gregorys lebendige, souveräne Erzählweise macht diese Figur zu einer würdigen Heldin ihrer Zeit.» (Booklist)

«Ein von Beginn an spannender und mitreißender historischer Roman … dramatisch und ergreifend.» (histo-couch.de über «Die Königin der Weißen Rose»)

Vita

Philippa Gregory, geboren 1954 in Kenia, studierte Geschichte in Brighton und promovierte an der University of Edinburgh über die englische Literatur des 18. Jahrhunderts. In den USA und in Großbritannien feiert Gregory seit langem riesige Erfolge als Bestsellerautorin. Neben zahlreichen historischen Romanen schreibt sie auch Kinderbücher, Kurzgeschichten, Reiseberichte sowie Drehbücher; sie arbeitet als Journalistin für große Zeitungen, Radio und Fernsehen. Philippa Gregory lebt mit ihrer Familie in Nordengland.

Weitere Veröffentlichungen:

Der erste Band aus der Reihe über die Rosenkriege:

Die Königin der Weißen Rose

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2012

Covergestaltung any.way, Cathrin Günther

Coverabbildung Jeff Cottenden

ISBN 978-3-644-46281-6

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Anthony

Frühjahr 1453

Nach der Dunkelheit drinnen blendet mich das helle Licht des Himmels. Ich kneife die Augen zusammen und höre das Anschwellen zahlloser Stimmen. Doch dieses Flüstern, das zum Grollen wird, ist nicht meine Armee, die mich ruft. Es ist nicht ihr Angriffsgeschrei, und es rührt auch nicht vom Klopfen der Schwerter auf die Schilde. Was dort knatternd vor dem Himmel weht, sind nicht meine Engel und Lilien auf Leinen gestickt, sondern verfluchte englische Standarten, triumphierend in der Maibrise. Das sind auch keine Hymnen, es sind Schreie von Menschen, die begierig sind, jemanden sterben zu sehen: mich.

Als ich über die Schwelle meines Gefängnisses auf den Marktplatz trete, ragt mein Ziel hoch vor mir auf – ein Holzstapel, an dem eine Leiter mit ein paar rohgezimmerten Sprossen lehnt. Ich flüstere: «Ein Kreuz. Kann ich ein Kreuz bekommen?» Und dann lauter: «Ein Kreuz! Ich brauche ein Kreuz!» Und irgendein Mann, ein Fremder, ein Feind, ein Engländer, einer von denen, die wir wegen ihrer unaufhörlichen Blasphemie die «Gottverfluchten» nennen, streckt mir ein grobgeschnitztes Kreuz entgegen. Ohne jeglichen Stolz schnappe ich es aus seiner dreckigen Hand. Ich halte es umklammert, als sie mich auf den Holzstapel zuschubsen und die Leiter hochschieben, als ich beim Emporklettern von den rohen Sprossen abrutsche und weiter hinaufklettere, als ich groß bin, bis zu dem wackeligen Podest, das oben auf den Scheiterhaufen gehämmert wurde. Als sie mich grob umdrehen und mir die Hände hinter dem Rücken um den Pflock binden, halte ich es noch immer.

Es geschieht alles so langsam, dass ich fast meinen könnte, die Zeit sei stehengeblieben und die Engel kämen zu mir herab. Es sind schon merkwürdigere Dinge geschehen. Sind mir die Engel etwa nicht erschienen, als ich die Schafe gehütet habe? Haben sie mich etwa nicht beim Namen gerufen? Habe ich keine Armee zur Befreiung von Orléans angeführt? Habe ich etwa nicht den Dauphin gekrönt und die Engländer vertrieben? Ich allein? Ein Mädchen aus Domrémy, geleitet von seinen Engeln?

Rundum am Boden entzünden sie das Reisig. Rauch wirbelt auf und wabert in der Brise. Dann fängt das Holz Feuer, und eine heiße Wolke umhüllt mich, ich muss husten und blinzeln, mir tränen die Augen. Schon verkohlen meine Fußsohlen. Ich trete von einem Fuß auf den anderen, wie eine Närrin, als könnte ich mir auf diese Weise Unannehmlichkeiten ersparen, und ich spähe durch den Rauch, ob nicht jemand mit Wassereimern angelaufen kommt, um zu erklären, dass der König, den ich gekrönt habe, diesem Treiben Einhalt gebietet. Oder ob die Engländer, die mich einem Soldaten abgekauft haben, jetzt nicht doch einsehen, dass sie mich nicht töten dürfen, oder dass meine Kirche erkennt, dass ich ein gutes Mädchen bin, eine gute Frau, unschuldig – außer dass ich Gott mit einer leidenschaftlichen Bestimmung gedient habe.

Kein Retter findet sich in der dichtgedrängten Menschenmenge. Der Lärm schwillt zu einem ohrenbetäubenden Kreischen an: einem Durcheinander aus gebrüllten Segen und Flüchen, Gebeten und Obszönitäten. Ich blicke nach oben in den blauen Himmel nach meinen herabsteigenden Engeln, da löst sich im Scheiterhaufen unter mir ein Stamm, und der Pfahl schwankt. Die ersten Funken fliegen hoch und versengen meine Jacke. Sie verglühen wie Feuerfliegen auf meinem Ärmel. Ein trockenes Kratzen in der Kehle von all dem Rauch bringt mich zum Husten, und ich flüstere wie ein Mädchen: «Lieber Gott, rette mich, deine Tochter! Lieber Gott, halte deine Hand über mich. Lieber Gott, verschone mich, deine Tochter …»

Ein lauter Knall, ein Schlag gegen den Kopf. Fassungslos sitze ich auf den Dielen meines Schlafzimmers, die Hand am geprellten Ohr. Ich sehe um mich wie eine Närrin und erkenne nichts. Meine adlige Gouvernante kommt zur Tür herein. Als sie mich benommen neben dem umgekippten Gebetshocker sitzen sieht, sagt sie gereizt: «Lady Margaret, geht zu Bett. Es ist weit über Eure Schlafenszeit. Unsere Liebe Frau Mutter schätzt die Gebete ungehorsamer Mädchen nicht. Es liegt kein Verdienst in der Übertreibung. Eure Mutter wünscht, dass Ihr früh am Morgen aufsteht. Ihr könnt nicht die ganze Nacht aufbleiben und beten, das ist Torheit.»

Sie knallt die Tür zu. Ich höre, wie sie zu den Mädchen sagt, eine von ihnen müsse mich jetzt ins Bett bringen und neben mir schlafen, um sicherzustellen, dass ich mich nicht um Mitternacht zu einer neuen Gebetsrunde erhebe. Sie mögen es nicht, wenn ich mich nach dem Stundengebet richte; sie stehen zwischen mir und einem heiligen Leben und sagen, ich sei zu jung und brauche meinen Schlaf. Sie wagen sogar anzudeuten, ich spiele mich nur auf und täusche Frömmigkeit vor. Dabei weiß ich, dass Gott mich berufen hat und es meine Pflicht ist, meine höhere Pflicht, ihm zu gehorchen.

Doch selbst wenn ich die ganze Nacht beten würde, könnte ich die Vision nicht zurückholen, die eben gerade noch so hell war. Sie ist verflogen. Einen Moment lang, einen heiligen Moment, war ich dort: Ich war die Jungfrau von Orléans, die heilige Johanna von Frankreich. Ich habe begriffen, wozu ein Mädchen imstande sein kann, was eine Frau sein kann. Dann haben sie mich auf die Erde zurückgezerrt und mit mir geschimpft wie mit einem gewöhnlichen Mädchen und alles zerstört.

«Heilige Maria, leite mich, Ihr Engel, kommt zurück», flüstere ich und versuche, wieder auf den Platz zu gelangen, zu der wartenden Menschenmenge, zu diesem ergreifenden Augenblick. Aber es ist alles weg. Ich muss mich am Bettpfosten hochziehen, um wieder auf die Füße zu kommen. Mir schwindelt vom Fasten und Beten, und ich reibe das Knie, auf das ich gefallen bin. Die Haut ist wunderbar rau, ich ziehe das Nachthemd hoch und sehe mir die Knie an. Sie sind rau und rot. Die Knie einer Heiligen, Gott sei gelobt, ich habe die Knie einer Heiligen. Ich habe so viel auf harten Böden gebetet, dass die Haut meiner Knie hart geworden ist wie die Hornhaut am Finger eines englischen Bogenschützen. Ich bin noch nicht einmal zehn Jahre alt, aber ich habe die Knie einer Heiligen. Das muss etwas heißen, da mag sich meine alte adlige Gouvernante ruhig bei meiner Mutter über exzessive und theatralische Andacht beschweren. Ich habe die Knie einer Heiligen. Ich habe die Haut meiner Knie durch fortwährendes Beten abgeschürft, sie sind meine Stigmata: die Knie einer Heiligen. So Gott will, werde ich die Herausforderung annehmen und auch das Ende einer Heiligen finden.

Ich gehe ins Bett, wie mir befohlen wurde, denn Gehorsam, selbst gegenüber närrischen und ordinären Frauen, ist eine Tugend. Ich mag die Tochter eines der größten englischen Heerführer in Frankreich sein, aus der großen Familie der Beauforts und daher Thronerbin des englischen Königs Henry VI., dennoch muss ich meiner adligen Gouvernante und meiner Mutter gehorchen, als wäre ich ein ganz gewöhnliches Mädchen. Ich nehme eine hohe Stellung im Königreich ein, ich bin eine nahe Verwandte des Königs – aber zu Hause schenkt man mir schrecklich wenig Beachtung, dort muss ich tun, was mir eine dumme alte Frau vorschreibt, die die Predigt des Priesters verschläft und während des Tischgebets gezuckerte Pflaumen lutscht. Ich betrachte sie als Kreuz, das ich zu tragen habe, und schließe sie in meine Gebete ein.

Diese Gebete werden ihre unsterbliche Seele retten – ihrer wahren Verdienste zum Trotz –, denn der Zufall will es, dass meine Gebete besonders gesegnet sind. Seit ich ein kleines Mädchen war, seit ich fünf Jahre alt war, habe ich gewusst, dass ich in den Augen Gottes etwas Besonderes bin. Viele Jahre lang habe ich das für eine einmalige Gabe gehalten – manchmal habe ich die Gegenwart Gottes gespürt, manchmal den Segen Unserer Lieben Frau. Aber im letzten Jahr kam ein Veteran aus Frankreich an unsere Küchentür, der sich bettelnd zu seiner Gemeinde durchschlug. Ich war gerade dabei, den Rahm von der Milch zu schöpfen, und hörte, wie er das Milchmädchen um etwas zu essen bat, denn er sei Soldat und habe ein Wunder gesehen: Er habe das Mädchen gesehen, das sie die Jungfrau von Orléans nennen.

«Lass ihn hereinkommen!», befahl ich ihr und kletterte vom Hocker.

«Er ist dreckig», gab sie zur Antwort. «Er kommt nur bis zur Schwelle.»

Er kam zur Tür geschlurft und ließ sein Bündel fallen. «Wenn Ihr etwas Milch für mich erübrigen könntet, junge Dame», wimmerte er. «Und vielleicht einen Kanten Brot für einen alten Mann, einen Soldaten für Herrn und Vaterland …»

«Was hast du über die Jungfrau von Orléans gesagt?», unterbrach ich ihn. «Und über Wunder?»

Das Mädchen hinter mir murmelte halblaut vor sich hin, schlug die Augen gen Himmel, schnitt einen Kanten dunkles Roggenbrot ab und goss Milch in einen alten Tonbecher. Den riss er ihr fast aus der Hand und stürzte alles in einem Zug herunter, bevor er sich nach mehr umsah.

«Antworte mir», befahl ich ihm.

Die Magd bedeutete ihm, dass er mir zu gehorchen habe, und so wandte er sich mit einer Verbeugung an mich. «Ich habe unter dem Duke of Bedford in Frankreich gedient, als ich von einem Mädchen hörte, das mit den Franzosen ritt», begann er. «Einige hielten sie für eine Hexe, andere meinten, sie sei mit dem Teufel im Bunde. Aber meine Dirn…» Die Magd schnalzte mit den Fingern, und er schluckte das Wort herunter. «Eine junge Frau, die ich zufällig kannte, erzählte mir, dass dieses Mädchen, Johanna aus Domrémy, mit den Engeln gesprochen hat. Sie hatte versprochen, dass sie den französischen Prinzen gekrönt auf dem Thron Frankreichs sehen würde. Sie war nur eine Magd, ein Mädchen vom Lande, aber sie behauptete, dass die Engel zu ihr gesprochen und sie angerufen hätten, ihr Land vor uns zu retten.»

Ich war entzückt. «Engel haben zu ihr gesprochen?»

Er lächelte liebenswürdig. «Ja, junge Dame. Sie war ein Mädchen, kaum älter als Ihr.»

«Aber wie ist es ihr gelungen, die Menschen zum Zuhören zu bewegen? Wie ist es ihr gelungen, den Leuten begreiflich zu machen, dass sie besonders war?»

«Oh, sie ist auf einem großen weißen Pferd geritten und hat Männerkleidung getragen, sogar eine Rüstung. Auf ihrem Banner prangten Lilien und Engel, und als sie sie zu dem französischen Prinzen brachten, hat sie ihn unter all seinen Höflingen erkannt.»

«Sie hat eine Rüstung getragen?», flüsterte ich erstaunt, als würde sich mein Leben vor mir abspulen und nicht die Geschichte eines fremden französischen Mädchens. Was könnte ich sein, wenn die Leute nur begreifen würden, dass die Engel zu mir sprechen, so wie sie zu dieser Johanna gesprochen haben?

«Sie trug eine Rüstung und führte ihre Männer in die Schlacht.» Er nickte. «Ich habe sie gesehen.»

Ich winkte das Milchmädchen heran. «Bring ihm etwas Fleisch und Dünnbier zum Trinken.» Sie lief zur Vorratskammer, und der fremde Mann und ich traten aus der Milchkammer. Vor der Hintertür ließ er sich auf einen Stein sinken. Ich wartete ab, bis sie unsanft eine flache Schale vor ihm abgesetzt und er sich das Essen in den Mund gestopft hatte. Er aß wie ein ausgehungerter Hund, ohne Würde, und als er fertig war und seinen Becher heruntergestürzt hatte, nahm ich meine Befragung wieder auf. «Wo hast du sie das erste Mal gesehen?»

«Ah», gab er von sich und fuhr sich mit dem Ärmel über den Mund. «Wir haben eine französische Stadt namens Orléans belagert und waren siegesgewiss. In jenen Tagen, vor ihr, haben wir immer gewonnen. Wir hatten Langbogen, und sie nicht; wir haben sie einfach alle niedergeschossen, es war ein Kinderspiel, wir brauchten eigentlich nur auf ihre Kehrseite zu zielen. Ich war Bogenschütze.» Dann machte er eine Pause, als schäme er sich, etwas zu weit von der Wahrheit abgekommen zu sein. «Ich war Pfeilmacher», berichtigte er sich. «Ich habe die Pfeile hergestellt. Aber unsere Bogenschützen haben jede Schlacht gewonnen.»

«Schon gut, aber was war mit Johanna?»

«Ich erzähle doch von ihr. Aber Ihr müsst verstehen, dass sie keine Chance hatten zu gewinnen. Weisere und bessere Männer als sie wussten, dass sie verloren waren. Sie haben jede Schlacht verloren.»

«Aber sie?», flüsterte ich.

«Sie hat behauptet, sie würde Stimmen hören und Engel würden zu ihr sprechen. Man hat ihr gesagt, sie solle zu dem französischen Prinzen gehen – ein Einfaltspinsel, ein Niemand. Sie solle ihn dazu bewegen, sich als König auf seinen Thron zu setzen und uns von unseren Ländereien in Frankreich zu vertreiben. Sie hat sich zum König durchgeschlagen und ihm gesagt, er müsse sich auf seinen Thron setzen und ihr gestatten, seine Armee anzuführen. Er hat gedacht, vielleicht besitzt sie die Gabe der Prophezeiung, wie sollte er das wissen – und außerdem hatte er nichts zu verlieren. Die Männer haben an sie geglaubt. Sie war nur ein Mädchen vom Lande, aber sie hat sich gekleidet wie eine Kriegerin, und ihr Banner war mit Lilien und Engeln bestickt. Sie hat einen Boten zu einer Kirche geschickt, und dort haben sie ein altes Kreuzfahrerschwert gefunden, genau an der Stelle, die sie bezeichnet hatte – es lag dort seit vielen Jahren versteckt.»

«Wirklich?»

Er lachte, dann hustete er und spuckte Schleim aus. «Wer weiß? Vielleicht ist etwas dran. Meine Dirn…, die Frau, die ich kannte, hat Johanna für eine heilige Magd gehalten, von Gott ausersehen, Frankreich vor uns Engländern zu retten. Sie war überzeugt, sie könnte von keinem Schwert berührt werden. Sie hielt sie für einen Engel.»

«Und wie war sie?»

«Ein Mädchen, bloß ein Mädchen wie Ihr. Klein, mit strahlenden Augen, von sich überzeugt.»

Mir schwoll das Herz. «Wie ich?»

«Ganz wie Ihr.»

«Haben ihr die Leute auch dauernd gesagt, was sie zu tun habe? Haben sie ihr gesagt, sie wisse nichts?»

Er schüttelte den Kopf. «Nein, nein, sie war die Heeresführerin. Sie ist ihrer eigenen Vision von sich selbst gefolgt. Sie hat eine Armee von viertausend Mann befehligt und uns angegriffen, als wir vor Orléans lagerten. Unsere Lords konnten ihre Männer nicht bewegen, gegen sie anzutreten; ihr bloßer Anblick hat uns in Angst und Schrecken versetzt. Niemand hat das Schwert gegen sie erhoben. Wir haben alle gedacht, sie sei unschlagbar. Als wir uns nach Jargeau wandten, jagte sie uns hinterher, sie hat angegriffen, sie hat immer angegriffen. Wir hatten alle entsetzliche Angst vor ihr. Wir haben geschworen, sie sei eine Hexe.»

«Eine Hexe oder von Engeln geleitet?», verlangte ich von ihm zu wissen.

Er lächelte. «Ich habe sie in Paris gesehen. Es war nichts Böses an ihr. Sie hat ausgesehen, als hielte Gott persönlich sie auf diesem großen Pferd. Mein Lord hat sie eine Blume des Rittertums genannt. Wirklich.»

«Schön?», flüsterte ich. Ich selber bin kein schönes Mädchen, und darüber ist meine Mutter sehr enttäuscht. Ich nicht, denn ich stehe über den Eitelkeiten der Welt. Er schüttelte den Kopf und sagte genau das, was ich hören wollte. «Nein, nicht hübsch, kein hübsches kleines Ding, auch nicht mädchenhaft; aber sie hatte ein gewisses Leuchten.»

Ich nickte. In diesem Moment, so ging es mir, verstand ich … alles. «Kämpft sie noch immer?»

«Gott sei Euch gnädig, Euch kleiner Närrin. Nein, sie ist tot. Tot – seit bald zwanzig Jahren.»

«Tot?»

«Nach Paris hat sich ihr Blatt gewendet; wir haben sie vor den Mauern der Stadt zurückgeworfen, aber es war knapp – denkt nur! Fast hätte sie Paris eingenommen! Am Ende hat ein burgundischer Soldat sie mitten im Kampf von ihrem weißen Pferd gezogen», teilte mir der Bettler knapp mit. «Und an uns verkauft. Wir haben sie hingerichtet, als Ketzerin verbrannt.»

Ich war entsetzt. «Aber du hast gesagt, sie wurde von Engeln geleitet!»

«Sie ist ihren Stimmen bis in den Tod gefolgt», versetzte er nur. «Man hat sie untersucht. Sie war tatsächlich Jungfrau. Sie war tatsächlich Jungfrau Johanna. Und sie hat die Wahrheit gesehen, nämlich dass wir in Frankreich besiegt werden würden. Ich glaube, jetzt sind wir verloren. Sie hat aus ihrem König einen Mann gemacht und aus ihren Soldaten eine Armee. Sie war kein gewöhnliches Mädchen. Ich glaube nicht, dass ich je wieder so eine zu sehen kriege. Sie hat längst gebrannt, bevor wir sie auf den Scheiterhaufen geschafft haben. Der Heilige Geist hat lichterloh in ihr gebrannt.»

Ich holte Luft. «Ich bin wie sie», flüsterte ich ihm zu.

Er sah in mein verzücktes Gesicht und lachte. «Nein, das sind doch nur alte Geschichten», sagte er. «Nichts für ein Mädchen wie Euch. Sie ist tot, und bald wird sie vergessen sein. Sie haben ihre Asche in alle Winde verstreut, damit niemand ihr einen Schrein bauen kann.»

«Aber Gott hat zu ihr gesprochen, zu einem Mädchen», flüsterte ich. «Er hat nicht zum König gesprochen und auch nicht zu einem Jungen. Er hat zu einem Mädchen gesprochen.»

Der alte Soldat nickte. «Ich bezweifele nicht, dass sie fest daran geglaubt hat», sagte er. «Ich bezweifele auch nicht, dass sie die Stimmen der Engel gehört hat. Es muss so gewesen sein. Sonst hätte sie nicht tun können, was sie getan hat.»

Von der Vordertür war der schrille Ruf meiner Gouvernante zu hören, und während ich einen Augenblick lauschte, nahm der Soldat seinen Beutel und warf ihn über die Schulter.

«Aber ist es denn wahr?», verlangte ich ernsthaft zu wissen, als er sich mit langen, ausholenden Schritten über den Stallhof zum Tor zur Straße in Bewegung setzte.

«Soldatenmärchen», sagte er gleichgültig. «Vergesst sie und vergesst Johanna, und weiß Gott, an mich wird sich auch niemand erinnern.»

Ich ließ ihn ziehen, doch weder vergaß ich Johanna, noch werde ich sie je vergessen. Ich rufe ihren Namen an, damit sie mich leitet, und schließe die Augen und versuche, sie zu sehen. Und seit jenem Tag wird jedem Soldaten, der an die Tür von Bletsoe klopft und um Essen bettelt, befohlen zu warten, denn die kleine Lady Margaret wünscht ihn zweifelsohne zu sehen. Ich frage sie immer, ob sie in Les Augustins, Les Tourelles, Orléans, in Jargeau, Beaugency, Patay oder Paris waren. Ich kenne die Orte ihrer Siege, so wie ich die Namen der benachbarten Dörfer in Bedfordshire kenne. Manche Soldaten waren bei diesen Schlachten dabei; einige haben Johanna sogar gesehen. Sie berichten alle von einem schlanken Mädchen auf einem großen Pferd, ein Banner über dem Haupt, das immer dort zu sehen war, wo der Kampf am wildesten tobte, ein Mädchen wie ein Prinz, das schwor, seinem Land Frieden und Sieg zu bringen, und das sich in den Dienst Gottes stellte. Bloß ein Mädchen, ein Mädchen wie ich: aber eine Heldin.

Beim Frühstück am nächsten Morgen erfahre ich, warum mir untersagt wurde, die Nacht hindurch zu beten. Meine Mutter sagt mir, ich müsse mich auf eine Reise vorbereiten, auf eine lange Reise. «Wir gehen nach London», sagt sie ruhig. «An den Hof.»

Der Gedanke an eine Reise nach London begeistert mich, aber ich hüte mich, wie ein eitles, stolzes Mädchen zu jauchzen. Vielmehr senke ich den Kopf und flüstere: «Wie du wünschst, Frau Mutter.» Dies ist das Beste, was mir passieren konnte. Unser Haus in Bletsoe, im Herzen der Grafschaft Bedfordshire, ist so ruhig und langweilig, dass ich gar keine Gelegenheit bekomme, den Gefahren der Welt zu trotzen. Hier gibt es keine Versuchungen, denen ich widerstehen könnte. Hier sieht mich niemand außer den Dienern und meinen älteren Halbbrüdern und Halbschwestern, die mich alle für ein unbedeutendes, kleines Mädchen halten. Ich versuche an Johanna zu denken, die die Schafe ihres Vaters in Domrémy gehütet hat, die wie ich inmitten von unendlichen matschigen Feldern begraben war. Sie hat sich nicht über die Langeweile auf dem Land beschwert; sie hat auf die Stimmen gewartet, die sie aufgefordert haben, Großes zu tun. Das muss ich auch tun.

Ich frage mich, ob das Geheiß, nach London zu gehen, die Stimme ist, auf die ich gewartet habe und die mich nun zu Großem aufruft. Wir gehen an den Hof des guten Königs Henry VI. Sicherlich wird er mich als seine nächste Verwandte willkommen heißen, denn schließlich bin ich seine Cousine zweiten Grades. Sein Großvater und mein Großvater waren Halbbrüder, und dies ist eine sehr enge Verbindung, wenn einer von beiden König ist und der andere nicht. Und erst recht, wenn der eine ein Gesetz verabschiedet hat, nach dem meine Familie, die Beauforts, als rechtmäßig anerkannt werden, wenn auch nicht von königlichem Geblüt. Bestimmt wird er in mir das heilige Licht sehen, von dem alle sagen, es leuchte in ihm. Gewiss wird er mich als Verwandte und als Seelenverwandte ansehen. Was, wenn er beschließt, dass ich bei ihm am Hof bleiben soll? Warum nicht? Was, wenn er mich zu seiner Ratgeberin macht wie der Dauphin Johanna von Orléans? Ich bin seine Cousine zweiten Grades, und es fehlt nicht mehr viel, und ich habe Visionen von Heiligen. Ich bin zwar erst neun, aber ich höre die Stimmen der Engel, und wenn sie mich lassen, bete ich die ganze Nacht. Wenn ich als Junge zur Welt gekommen wäre, dann wäre ich jetzt fast der Prince of Wales. Manchmal frage ich mich, ob sie sich wünschen, ich wäre als Junge zur Welt gekommen, und deswegen blind sind für das Licht, das in mir leuchtet. Könnte es sein, dass sie so sehr von der Sünde des Stolzes ergriffen sind, dass sie sich wünschen, ich wäre ein Junge? Dass sie meine Größe missachten – die Größe eines heiligen Mädchens?

«Ja, Frau Mutter», sage ich gehorsam.

«Du klingst nicht besonders begeistert», sagt sie. «Willst du denn gar nicht wissen, warum wir fahren?»

Unbedingt. «Ja, wenn es dir genehm ist.»

«Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass deine Verlobung mit John de la Pole aufgelöst werden muss. Als die Verbindung eingegangen wurde und du sechs Jahre alt warst, war er eine gute Partie, doch nun wirst du dich von ihm lösen. Du wirst einem richterlichen Gremium vorgeführt, das dich fragen wird, ob du das Verlöbnis beenden möchtest, und du wirst ja sagen. Hast du mich verstanden?»

Das klingt beängstigend. «Aber ich werde nicht wissen, was ich sagen soll.»

«Du wirst einfach nur dem Ende der Verlobung zustimmen. Du wirst einfach nur ja sagen.»

«Was, wenn sie mich fragen, ob ich glaube, dass dies Gottes Wille ist? Was, wenn sie mich fragen, ob dies die Antwort auf meine Gebete ist?»

Sie seufzt, als sei ich ihr lästig. «Das werden sie dich nicht fragen.»

«Und was geschieht dann?»

«Seine Gnaden, der König, wird einen neuen Vormund ernennen, und dafür verspricht er dich einem anderen Mann seiner Wahl.»

«Eine neue Verlobung?»

«Ja.»

«Kann ich nicht ins Kloster gehen?» Ich stelle meine Frage sehr leise, auch wenn ich schon weiß, wie ihre Antwort lauten wird. Niemand achtet meine spirituellen Gaben. «Nun, wo diese Verlobung gelöst ist, wäre das doch möglich, oder?»

«Natürlich kannst du nicht ins Kloster gehen, Margaret. Sei nicht albern. Es ist deine Pflicht, einen Sohn und Erben zu gebären, einen Jungen für unsere Familie, die Beauforts, einen jungen Verwandten des Königs von England, einen Sohn des Hauses Lancaster. Gott weiß, dass das Haus York genügend Söhne hat. Es ist unerlässlich, dass wir einen eigenen haben. Und du wirst uns einen schenken.»

«Aber ich glaube, ich bin berufen …»

«Du bist berufen, die Mutter des nächsten Erben des Hauses Lancaster zu sein», sagt sie barsch. «Das sollte genug Ehrgeiz sein für ein Mädchen. Nun geh und halt dich zur Abreise bereit. Deine Zofen werden inzwischen deine Kleider gepackt haben; du musst nur noch deine Puppe für die Reise suchen.»

Ich hole meine Puppe und mein eigenes, sorgfältig abgeschriebenes Gebetsbuch. Selbstverständlich kann ich Französisch lesen und Englisch auch, aber ich bin weder des Lateinischen noch des Griechischen mächtig, und meine Mutter gestattet mir keinen Privatunterricht. Ein Mädchen ist die Bildung nicht wert, sagt sie. Ich wünschte, ich könnte die Heilsbotschaft und die Gebete auf Latein lesen, aber ich kann es nicht, und auf Englisch gibt es nur wenige kostbare per Hand kopierte Exemplare. Jungen werden in Latein und Griechisch und weiteren Fächern unterrichtet; aber Mädchen brauchen nur Lesen und Schreiben zu lernen, sie müssen Nähen können und Haushaltsbücher führen, sollen ein Instrument spielen und sich an Gedichten erfreuen. Wäre ich Äbtissin, hätte ich eine große Bibliothek zur Hand und könnte all die Texte abschreiben lassen, die ich lesen wollte. Novizinnen müssten mir den ganzen Tag vorlesen. Ich wäre eine gelehrte Frau und kein unwissendes Mädchen, ich wäre nicht dumm wie ein gewöhnliches Mädchen.

Lebte mein Vater noch, hätte er mir vielleicht Latein beigebracht. Er hat sehr viel gelesen und geschrieben; so viel weiß ich immerhin über ihn. Er war viele Jahre lang in Frankreich in Gefangenschaft und hat sich dort täglich seinen Studien gewidmet. Aber er ist wenige Tage vor meinem ersten Geburtstag gestorben. Meine Geburt hat ihm so wenig bedeutet, dass er auf Feldzug in Frankreich war, um sein Vermögen zurückzugewinnen, als meine Mutter mit mir niederkam. Erst kurz vor meinem ersten Geburtstag kehrte er nach Hause zurück, und dann ist er gestorben; also hat er mich und meine Gaben nie kennengelernt.

Wir werden drei Tage benötigen, um nach London zu kommen. Meine Mutter wird ihr eigenes Pferd reiten, aber ich soll hinter einem der Pferdeknechte aufsitzen. Er heißt Wat und hält sich für einen großen Charmeur in den Ställen und in der Küche. Er zwinkert mir zu, als wäre ich zu einem Mann wie ihm freundlich, und ich bedenke ihn mit einem tadelnden Blick, um ihn daran zu erinnern, dass ich eine Beaufort bin und er ein Niemand. Ich sitze hinter ihm auf und muss mich an seinem Ledergürtel festhalten, da sagt er zu mir: «Halt dich gut fest. Du weißt ja: Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps.» Ich nicke kalt, um ihn zu warnen, dass ich nicht will, dass er den ganzen Weg bis nach Ampthill mit mir spricht.

Also singt er, und das ist genauso schlimm. In hellem Tenor schmettert er Lieder über die Liebe und die Heuernte, und die Männer, die mit uns reiten, um uns vor bewaffneten Banden zu beschützen, die in diesen Tagen überall in England ihr Unwesen treiben, fallen ein und singen mit. Ich wünschte, meine Mutter würde ihnen befehlen, still zu sein oder wenigstens Psalmen zu singen; aber sie genießt den Ritt in der warmen Frühlingssonne, und als sie an meine Seite kommt, lächelt sie und verspricht: «Jetzt ist es nicht mehr weit, Margaret. Wir übernachten heute in Abbots Langley, und morgen reiten wir weiter nach London. Bist du nicht zu müde?»

Die Menschen, die sich um mich kümmern sollten, haben mich so schlecht auf das Leben vorbereitet, dass ich jetzt nicht einmal reiten kann. Man gestattet mir nicht, auf einem eigenen Pferd zu sitzen und geführt zu werden, nicht einmal, als wir nach London kommen und Hunderte von Menschen in den Straßen, auf Plätzen und aus den Läden heraus die fünfzig Mitglieder unseres Haushaltes angaffen, als wir vorbeireiten. Wie kann ich ihnen als Heldin zur Rettung Englands erscheinen, wenn ich im Damensitz hinter Wat durchgeschüttelt werde, die Hand an seinem Gürtel, wie eine Dorfschlampe auf dem Weg zum Gänsemarkt. Ich erwecke ganz und gar nicht den Eindruck einer Erbin des Hauses Lancaster. Wir übernachten nicht am Hof, sondern in einem Gasthaus. Mein Vormund, der Duke of Suffolk, ist vor seinem Ableben in Ungnade gefallen, und deswegen können wir nicht in seinem Palast absteigen. Ich mache Unsere Liebe Frau darauf aufmerksam, dass wir in London kein eigenes großes Haus haben, doch dann denke ich daran, dass sie in Bethlehem auch mit einem einfachen Gasthaus vorliebnehmen musste, obwohl Herodes im Palast sicherlich einige leerstehende Räume hatte. Es muss doch wohl geeignetere Unterkünfte gegeben haben als einen Stall. Wenn man bedenkt, wer sie war. Und so versuche ich, mich wie sie in mein Schicksal zu ergeben.

Wenigstens bekomme ich ein Londoner Kleid, bevor wir zum Hof gehen, um mein Verlöbnis zu lösen. Meine Frau Mutter bestellt Schneider und Näherinnen in unseren Gasthof ein, und ich werde mit einem wunderbaren Kleid ausgestattet. Sie erzählen, dass die Damen jetzt bei Hofe einen hohen, konischen Kopfschmuck tragen, so hoch, dass sie sich selbst unter einem mehr als zwei Meter hohen Türdurchgang noch ducken müssen, um hindurchzukommen. Die Königin, Margarete von Anjou, liebt schöne Kleider. Sie trägt sie in einem neuen Rubinrot, das aus einem bisher unbekannten Farbstoff hergestellt wird. Man erzählt sich, es sei so rot wie Blut. Im Gegensatz dazu bestellt meine Mutter ein Kleid von engelhaftem Weiß, das mit den roten Rosen des Hauses Lancaster besetzt ist, um alle daran zu erinnern, dass ich zwar nur ein neunjähriges Mädchen bin, aber doch die Erbin unseres Hauses. Erst als die neuen Kleider fertig sind, können wir auf einer Barke den Fluss hinunterfahren, um bei Hofe vorgestellt zu werden und meinen Rücktritt vom Verlöbnis zu erklären.

Die Lösung meines Verlöbnisses ist eine schreckliche Enttäuschung. Ich hatte gehofft, sie würden mich befragen, und ich könnte ihnen schüchtern, aber in klaren Worten mitteilen, ich wisse von Gott, dass John de la Pole nicht mein Gemahl werden könne. Ich hatte mir vorgestellt, wie ich vor einem Tribunal von Richtern stehe und sie in Erstaunen versetze wie Jesus als Kleinkind in der Synagoge. Ich hatte gedacht, ich könnte sagen, dass ich einen Traum hatte, durch den mir bedeutet wurde, dass ich ihn nicht heiraten solle, weil ich für ein größeres Schicksal bestimmt sei: Ich sei durch Gott selbst auserwählt, England zu retten! Dazu bestimmt, Königin von England zu werden und mit dem Namen Margaret Regina – Margaret R. – zu unterschreiben. Doch ich bekomme keine Gelegenheit, das Wort an sie zu richten und zu leuchten. Es wurde alles schon aufgeschrieben, bevor wir kamen, und man erlaubt mir nur zu sagen: «Ich widerspreche der Verlobung» und mit meinem Namen zu unterschreiben, der schlicht Margaret Beaufort lautet. Das ist alles. Niemand fragt mich, was ich von der Sache halte.

Wir warten vor dem Audienzsaal, und ein Mann des Königs kommt heraus und ruft «Lady Margaret Beaufort!», und alle sehen mich an. Einen Moment lang, einen wirklich wunderbaren Moment lang, spüre ich, dass mich alle ansehen, und ich denke daran, in Verachtung weltlicher Eitelkeit die Augen niederzuschlagen. Dann führt mich meine Mutter in den Audienzsaal des Königs.

Der König sitzt auf einem großen Thron unter dem Baldachin. Der Thron der Königin neben ihm ist fast genauso groß. Sie hat helle Haare und braune Augen, ein rundes, teigiges Gesicht und eine gerade Nase. Ich finde, sie sieht schön und verwöhnt aus, und der König neben ihr hell und blass. Ich könnte nicht behaupten, bei dieser ersten Begutachtung ein heiliges Licht zu erkennen. Er sieht ganz normal aus. Er lächelt mich an, als ich hereinkomme und knickse, aber die Königin sieht von den roten Rosen am Saum meines Gewandes zu der kleinen Krone, die meinen Schleier hält, und wendet den Blick ab, als hielte sie nicht viel von mir. Da sie Französin ist, hat sie vermutlich keine Vorstellung davon, wer ich sein könnte. Man hätte ihr mitteilen sollen, falls sie kein Kind bekäme, müsse ein anderer Junge zum Erben des Hauses Lancaster bestimmt werden, und das könne sehr wohl mein Sohn sein. Bestimmt würde sie mir dann mehr Aufmerksamkeit schenken. Aber sie ist weltlich. Die Franzosen können schrecklich weltlich sein; das ist mir schon bei meiner Lektüre aufgefallen. Sie hätte gewiss nicht einmal das Licht der Jungfrau von Orléans bemerkt. Ich bin nicht überrascht, dass sie mich nicht bewundert.

Neben ihr steht eine unglaublich schöne Frau, vielleicht die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Sie trägt ein blaues, silbern durchwirktes Gewand, das wie Wasser schimmert. Man könnte meinen, sie sei geschuppt wie ein Fisch. Als sie bemerkt, wie ich sie anstarre, schenkt sie mir ein Lächeln, und dabei leuchtet ihr Gesicht warm vor Schönheit – wie Sonnenschein auf einer Wasseroberfläche an einem Sommertag.

«Wer ist das?», frage ich meine Mutter flüsternd, die mich in den Arm zwickt, damit ich still bin.

«Jacquetta Rivers. Hör auf, sie so anzustarren», blafft sie mich an und zwickt mich noch einmal in den Arm, um mich in die Gegenwart zurückzuholen. Ich sinke in einen tiefen Knicks und lächele den König an.

«Ich übergebe deine Tochter in die Vormundschaft meiner geliebten Halbbrüder, Edmund und Jasper Tudor», sagt der König zu meiner Mutter. «Sie kann bei dir leben, bis die Zeit für ihre Verehelichung gekommen ist.»

Die Königin flüstert Jacquetta etwas zu, und sie beugt sich zu ihr hinunter wie eine Weide am Fluss. Der Schleier ihres hohen Kopfschmuckes bauscht sich auf. Die Königin wirkt ob dieser Nachricht nicht sehr erfreut, und ich bin sprachlos. Ich warte darauf, dass mich jemand um meine Einwilligung bittet, damit ich erklären kann, dass ich für ein Leben der Heiligkeit bestimmt bin, aber meine Mutter knickst nur und tritt zurück. Ein anderer tritt vor, und alles ist vorbei. Der König hat mich kaum angesehen; er weiß nichts über mich – nicht mehr, als er wusste, bevor ich den Raum betreten habe, und doch hat er mich einem neuen Vormund übergeben, einem Fremden obendrein. Wie kann es sein, dass er nicht bemerkt, dass ich – wie er – ein Kind von besonderer Heiligkeit bin? Bekomme ich keine Gelegenheit, ihm zu sagen, dass ich die Knie einer Heiligen habe?

«Darf ich etwas sagen?», flüstere ich meiner Mutter zu.

«Nein, natürlich nicht.»

Wie soll er wissen, wer ich bin, wenn Gott sich nicht beeilt und es ihm sagt? «Und was geschieht nun?»

«Wir warten, bis der König die anderen Bittsteller vorgelassen hat, dann speisen wir», antwortet sie.

«Nein, ich meine, was geschieht mit mir?»

Sie sieht mich an, als sei ich dumm und verstünde nichts. «Du gehst eine neue Verlobung ein», sagt sie. «Hast du denn nicht zugehört, Margaret? Ich wünschte, du wärest aufmerksamer. Das ist eine noch bessere Partie für dich. Erst wirst du Mündel und dann Gemahlin von Edmund Tudor, dem Halbbruder des Königs. Die beiden Tudors sind die Söhne von Katharina von Valois, der Mutter des Königs, aus ihrer zweiten Ehe mit Owen Tudor. Die Brüder Edmund und Jasper sind Lieblinge des Königs. Sie sind zur Hälfte von königlichem Geblüt und stehen hoch in seiner Gunst. Du heiratest den Älteren.»

«Wird er mich denn nicht erst kennenlernen wollen?»

«Warum sollte er?»

«Um zu sehen, ob er mich mag?»

Sie schüttelt den Kopf. «Sie wollen nicht dich», sagt sie. «Sie wollen den Sohn, den du gebären wirst.»

«Aber ich bin erst neun.»

«Er kann warten, bis du zwölf bist», gibt sie zurück.

«Werde ich dann verheiratet?»

«Natürlich», erwidert sie, als sei ich eine Närrin, auch nur zu fragen.

«Und wie alt ist er dann?»

Sie überlegt kurz. «Fünfundzwanzig.»

Ich blinzele. «Und wo soll er schlafen?», möchte ich wissen. Ich denke an das Haus in Bletsoe, das keine Zimmerflucht für einen jungen Hünen und seine Entourage hat, geschweige denn für seinen jüngeren Bruder.

Sie lacht. «Oh, Margaret. Du bleibst doch nicht zu Hause bei mir. Du wirst bei ihm und seinem Bruder in Wales leben, in Lamphey Palace.»

Ich blinzele. «Frau Mutter, du schickst mich weg, um alleine bei zwei erwachsenen Männern in Wales zu leben? Wenn ich zwölf bin?»

Sie zuckt die Achseln, als tue es ihr leid, aber als könne man nichts dagegen tun. «Eine gute Partie», sagt sie. «Königliches Blut auf beiden Seiten. Wenn du einen Sohn bekommst, hat er einen sehr starken Thronanspruch. Du bist eine enge Verwandte des Königs, und dein Gemahl ist sein Halbbruder. Wenn du einen Jungen bekommst – und das wirst du –, wird er Richard of York ein für alle Mal in Schach halten. Denk daran; denk an nichts anderes.»

August 1453

Meine Mutter hat gesagt, die Zeit werde schnell vergehen, doch das tut sie natürlich nicht. Die Tage ziehen sich in die Länge, und nichts geschieht. Meine Halbgeschwister aus der ersten Ehe meiner Mutter mit Oliver St. John erweisen mir nicht mehr Respekt als vorher, obwohl ich jetzt mit einem Tudor verheiratet werde und nicht mit einem de la Pole. Sie lachen mich aus, weil ich in Wales leben muss. Sie erzählen mir, dort wohnten Drachen und Hexen und es gebe keine Straßen, sondern nur riesige Burgen in dunklen Wäldern, wo Wasserhexen aus Quellen steigen, um Sterbliche zu bezaubern. Wo Wölfe in großen Rudeln umherstreifen und Jagd auf Menschen machen. Es ändert sich gar nichts, bis wir eines Abends beim Familiengebet eine halbe Stunde länger auf den Knien bleiben müssen. Meine Mutter spricht den Namen des Königs mit noch größerer Inbrunst als sonst, und wir beten für die Genesung des Königs, Henry VI., in dieser seiner Kümmernis. Wir bitten Unsere Liebe Frau, das Kind, das im Leib der Königin wächst, möge ein Junge werden, ein neuer Prinz für das Haus Lancaster.

Ich beende das Gebet für die Gesundheit der Königin nicht mit «Amen», denn sie war nicht besonders freundlich zu mir. Außerdem macht mir jedes ihrer Kinder die Stellung als nächste Lancastererbin streitig. Ich bitte nicht um eine Totgeburt, denn das hieße ja, ihr etwas Schlechtes zu wünschen, und außerdem würde ich damit die Sünde des Neids begehen. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungfrau Maria meine mangelnde Begeisterung verstehen wird, die Himmelskönigin, die alles über Erbschaft weiß und darüber, wie schwer es ist, Thronerbin zu sein, aber eben nur ein Mädchen. Was auch geschieht, ich könnte nie Königin werden; niemand würde das akzeptieren. Sollte ich aber einen Sohn haben, so hat er einen starken Thronanspruch. Die Jungfrau Maria bekam natürlich auch einen Sohn, das war es, was alle von ihr erwarteten, und so wurde sie zur Muttergottes und Himmelskönigin und konnte sich Maria Regina nennen: Maria R.

Ich warte, bis meine Halbgeschwister zum Abendessen vorausgelaufen sind, und frage meine Mutter, warum wir so inständig für die Gesundheit des Königs gebetet haben und was sie mit «dieser seiner Kümmernis» gemeint hat. Ihr Gesicht ist angespannt vor Sorge. «Dein neuer Vormund, Edmund Tudor, hat mir einen Brief geschrieben», sagt sie. «Er spricht davon, dass der König in eine Art Trance gefallen ist. Er sagt nichts, und er tut nichts; er sitzt still mit gesenkten Augen da und kann nicht geweckt werden.»

«Spricht Gott zu ihm?»

Gereizt rümpft sie die Nase. «Tja, wer weiß? Wer weiß? Deine Frömmigkeit macht dir gewiss alle Ehre, Margaret. Doch wenn Gott zum König spricht, dann hat er sich für diese Unterhaltung nicht die beste Zeit ausgesucht. Sobald der König auch nur das geringste Zeichen von Schwäche zeigt, wird der Duke of York die Gelegenheit ergreifen und die Macht an sich reißen. Die Königin ist vor das Parlament getreten und hat alle Macht des Königs für sich beansprucht, aber sie werden ihr niemals vertrauen. An ihrer Stelle werden sie Richard of York zum Regenten ernennen. So viel ist gewiss. Dann werden wir von den Yorks regiert, und du wirst bald merken, dass sich unser Blatt rasch zum Schlechteren wendet.»

«Inwiefern?»

«Wenn sich der König nicht erholt, werden wir von Richard of York regiert und nicht vom König. Richard und seine Familie werden eine lange Regentschaft genießen, bis das Kind, das die Königin jetzt erwartet, zum Mann herangewachsen ist. Sie haben viele Jahre Zeit, sich in den besten Stellungen in der Kirche, in Frankreich und in England einzunisten.» Von ihrer eigenen Gereiztheit angespornt, eilt sie vor mir her zur großen Halle. «Ich rechne damit, dass sie zu mir kommen werden, um deine Verlobung rückgängig zu machen. Sie werden nicht erlauben, dass du mit einem Tudor aus dem Hause Lancaster verlobt bist. Sie werden wollen, dass du in ihr Haus einheiratest, und wenn das Haus Lancaster durch dich weiterleben soll, muss ich ihm die Stirn bieten. Das wird Richard of York gegen mich aufbringen, und das bedeutet jahrelange Schwierigkeiten.»

«Aber warum spielt das eine so große Rolle?», frage ich und bemühe mich, im Stechschritt den langen Korridor hinunter mitzuhalten. «Wir sind doch von königlichem Geblüt. Warum müssen wir Rivalen sein? Wir sind alle Plantagenets, wir stammen alle von Edward III. ab. Wir sind alle eng miteinander verwandt. Richard of York ist ein entfernter Cousin des Königs – genau wie ich.»

Sie dreht sich zu mir um, und als der Saum ihres Gewands die auf dem Boden ausgestreuten Kräuter aufwirbelt, steigt der Geruch von Lavendel empor. «Wir mögen alle einer Familie entstammen, doch das ist auch der Grund, warum wir keine Freunde sind, wir rivalisieren um den Thron. Welche Fehden sind schlimmer als Familienstreitigkeiten? Wir mögen alle nahe und entfernte Cousins sein, aber sie gehören dem Hause York an und wir dem Hause Lancaster. Vergiss das nicht. Wir Lancasters stammen in direkter Linie von Edward III. ab, durch seinen Sohn, John of Gaunt. In direkter Linie! Die Yorks dagegen können ihre Linie nur durch John of Gaunts jüngeren Bruder Edmund zurückverfolgen. Sie sind die nachgeordnete Linie: Sie stammen nicht von Edward ab, sondern von einem jüngeren Bruder. Sie können nur dann den Thron von England besteigen, wenn es keinen Sohn aus dem Hause Lancaster mehr gibt. Also – denk doch nach, Margaret! –, was glaubst du, was sie sich erhoffen, wenn der König von England in Trance fällt, sein Kind aber noch nicht geboren ist? Was glaubst du, was sie sich erträumen, wenn du zwar Erbin Lancasters bist, aber nur ein Mädchen, und obendrein noch nicht einmal verheiratet? Geschweige denn, dass du einen Sohn entbunden hättest?»

«Sie wollen, dass ich in ihr Haus einheirate?», frage ich verwirrt bei dem Gedanken an ein neues Verlöbnis.

Sie lacht kurz auf. «Ja. Aber um die Wahrheit zu sagen, am liebsten würden sie dich tot sehen.»

Das bringt mich zum Schweigen. Dass eine ganze Familie, ein großes Haus wie York, sich meinen Tod wünscht, ist ein angsteinflößender Gedanke. «Aber der König wird doch gewiss bald aufwachen? Und dann ist alles wieder, wie es sein sollte. Und sein Kind könnte ein Sohn sein, der zum Erben Lancasters wird, und alles ist wieder, wie es sein sollte.»

«Bete zu Gott, dass der König bald aufwacht!», entfährt es ihr. «Aber du solltest auch dafür beten, dass es kein Kind gibt, das dich verdrängen kann. Und bete zu Gott, dass wir dich unverzüglich verheiraten und deine Ehe unverzüglich vollzogen wird. Denn vor dem Ehrgeiz des Hauses York ist niemand sicher.»

Oktober 1453

Der König träumt weiter, in seinem Wachschlaf lächelt er. Wenn ich in meinem Zimmer alleine bin, versuche ich mich so hinzusetzen, wie er den Erzählungen nach dasitzt, und starre auf die Dielen. Es könnte ja sein, dass Gott so zu mir kommt, wie er zum König gekommen ist. Ich verschließe meine Ohren vor dem Lärm vom Stallhof unter meinem Fenster, vor dem lauten Singen aus der Waschküche, wo Wäsche gegen ein Brett geschlagen wird. Ich versuche, meine Seele zu Gott treiben zu lassen, und spüre den allumfassenden Frieden, der die Seele des Königs umfangen hält. Er sieht die besorgten Gesichter seiner Ratgeber nicht und ist sogar blind für seine Frau, als sie ihm den neugeborenen Sohn in die Arme legt und ihn auffordert aufzuwachen, um den kleinen Prinz Edward zu begrüßen, den Erben des Throns von England. Selbst als die Wut sie übermannt und sie ihm ins Gesicht schreit, er müsse aufwachen, weil das Haus Lancaster sonst dem Untergang geweiht sei.

Ich versuche mich ganz von Gott einnehmen zu lassen wie der König, aber immer klopft jemand an die Tür oder ruft im Flur, ich solle kommen, um diese oder jene Aufgabe zu erledigen. Dann werde ich in die gewöhnliche, sündige Welt zurückgezerrt und wache auf. Ganz England rätselt, warum der König nicht aufwacht, und während er dort sitzt und nur auf die Worte der Engel lauscht, nimmt Richard of York, der sich selbst zum Regenten von England ernannt hat, die Zügel der Regierung in die Hand und benimmt sich wie der König persönlich. Und so tritt Margaret, die Königin, an ihre Freunde heran, um sie zu warnen, womöglich brauche sie ihre Hilfe zur Verteidigung ihres neugeborenen Sohns. Allein die Warnung reicht aus, um Unbehagen zu schüren. Überall in England beginnen Männer, Truppen anzumustern und sich zu überlegen, ob es ihnen unter einer verhassten französischen Königin mit einem rechtmäßigen neugeborenen Prinzen in den Armen bessergeht oder ob sie dem gutaussehenden, beliebten Engländer Richard of York folgen sollen, wohin sein Ehrgeiz ihn auch führen mag.

Sommer 1455

Endlich ist er da – mein Hochzeitstag. Ich stehe in meinem besten, hochgegürteten Kleid an der Kirchentür. In den lächerlich weiten Ärmeln verlieren sich meine dünnen Arme und kleinen Hände. Der hohe konische Kopfschmuck mit dem Unterbau aus Draht ist ermüdend schwer. Der Flinder, der vom Scheitelpunkt des Hennins herabfällt, verhüllt meine Blässe ebenso wie meinen Unmut. Meine Mutter steht neben mir, um mich zu meinem Vormund Edmund Tudor zu geleiten, der zu dem Schluss gekommen ist – wie zweifellos jeder weise Vormund –, dass mir am besten durch eine Eheschließung mit ihm gedient ist: Er selbst ist die beste Wahl als Sachwalter meiner Interessen.

«Ich habe Angst», flüstere ich meiner Mutter zu, und sie sieht auf mich herunter. Ich bin einen Kopf kleiner als sie, ich bin zwölf Jahre alt, aber noch ein kleines Mädchen, meine Brust ist flach wie ein Brett, mein Körper unbehaart unter den üppigen Stoffschichten. Sie mussten mein Korsett mit Leinen ausstopfen, um einen Busen anzudeuten. Ich bin ein Kind, das man ausschickt, die Pflichten einer Frau zu erfüllen.

«Du brauchst keine Angst zu haben», meint sie kurz angebunden.

Ich versuche es noch einmal. «Ich dachte, ich würde Jungfrau bleiben wie Johanna von Orléans», flüstere ich und zupfe an ihrem Ärmel, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. «Das weißt du doch. Ich wollte das schon immer. Ich wollte ins Kloster. Ich will noch immer ins Kloster gehen. Es kann gut sein, dass ich berufen bin. Es könnte Gottes Wille sein. Wir sollten Rat einholen. Wir könnten den Priester fragen. Wir könnten ihn jetzt fragen, bevor es zu spät ist. Was ist, wenn Gott mich für sich selbst will? Dann wäre es Blasphemie, wenn ich heirate.»

Sie wendet sich mir zu und nimmt meine kalten Hände in die ihren. «Margaret», sagt sie ernst, «wisse, dass du dein Leben nie frei wählen durftest. Du bist ein Mädchen, und Mädchen haben keine Wahl. Niemals hättest du deinen eigenen Gemahl wählen dürfen, denn du bist von königlichem Geblüt. Für dich wäre immer ein Gemahl ausgesucht worden. Auch das weißt du. Und schließlich bist du aus dem Geschlecht der Lancaster. Du kannst deine Loyalität nicht wählen. Du hast deinem Haus zu dienen, deiner Familie und deinem Gemahl. Ich habe dir gestattet, zu träumen und zu lesen, aber jetzt ist die Zeit gekommen, da du deine albernen Geschichten und Träume vergessen und deine Pflicht tun musst. Glaub nicht, du könntest dich wie dein Vater verhalten und der Pflicht entrinnen. Er hat den Weg eines Feiglings gewählt, und der steht dir nicht offen.»

Diese plötzliche Anspielung auf meinen Vater erschüttert mich. Von ihrem zweiten Gemahl, meinem Vater, spricht sie äußerst selten, und dann in vagen Worten. Ich will gerade fragen: Wie ist er weggelaufen? Was war sein feiger Ausweg? Doch schon schwingt das Kirchenportal auf. Ich muss hineingehen und die Hand meines Gemahls nehmen, um mit ihm vor den Priester zu treten und zu schwören, dass ich seine Frau sein werde. Meine Hand verschwindet in seiner großen Hand, und ich höre, wie er mit tiefer Stimme die Fragen beantwortet, auf die ich nur flüsternd entgegnen kann. Er steckt mir einen schweren Ring aus walisischem Gold an den Finger, und ich balle die Hand zur Faust, damit er nicht herunterfällt. Der Ring ist mir viel zu groß. Ich sehe zu ihm empor, verwundert, dass er denkt, aus so einer Ehe könne etwas werden, wo doch sein Ring zu groß ist für meine Hand und ich erst zwölf bin und er doppelt so alt. Er ist ein kampfgestählter, ehrgeiziger Mann, ein harter Mann aus einer machthungrigen Familie. Ich bin nur ein Kind, das sich nach einem spirituellen Leben sehnt, ein Mädchen, das hofft, die Menschen werden erkennen, dass es etwas Besonderes ist. Doch das scheint – wie so vieles – niemanden zu kümmern.

Ich soll mein Eheleben im Palast von Lamphey in Pembrokeshire beginnen, mitten im Herzen des schrecklichen Wales. In den ersten Monaten habe ich keine Zeit, meine Mutter und meine Familie zu vermissen, denn alles ist mir so fremd, dass ich mich völlig umstellen muss. Den größten Teil meiner Zeit verbringe ich mit den Dienerinnen und meinen weiblichen Begleiterinnen auf der Burg. Mein Gemahl und sein Bruder stürmen herein und hinaus wie Regen. Meine adlige Gouvernante und meine Zofe haben mich begleitet, aber alle anderen sind Fremde. Sie sprechen Walisisch und starren mich an, wenn ich sie um einen Schluck Milch, ein Glas Dünnbier oder einen Krug Wasser zum Waschen bitte. Ich sehne mich so sehr nach einem freundlichen, vertrauten Gesicht, dass ich mich sogar freuen würde, den Pferdeknecht Wat zu sehen.

Die Burg steht in einer gottverlassenen Gegend, um mich herum nur hohe Berge und Himmel. Schon eine halbe Stunde bevor sie sich über den grauen Schieferdächern und den vom Regen gestreiften Mauern öffnen, kann ich die Regenwolken wie einen nassen Vorhang näher kommen sehen. Die Kapelle ist ein kaltes, heruntergekommenes Gebäude, und der Priester zollt mir keine Aufmerksamkeit; er bemerkt meine außergewöhnliche Frömmigkeit nicht einmal. Ich gehe oft in die Kapelle, um zu beten, dann fällt das Licht durch das Westfenster auf meinen gesenkten Kopf, doch niemand bemerkt es. London ist eine beschwerliche Reise von neun Tagen entfernt, genauso weit wie mein altes Zuhause. Ein Brief von meiner Mutter ist bis zu zehn Tagen unterwegs, doch sie schreibt nur selten. Manchmal kommt es mir vor, als wäre ich vom Schlachtfeld entführt worden und würde gegen Lösegeld in Feindesland festgehalten wie mein Vater. Fremder und einsamer als ich kann man sich nicht fühlen.

Das Schlimmste ist, dass ich seit meiner Hochzeitsnacht keine einzige Vision mehr hatte. Ich verbringe ganze Nachmittage auf den Knien; ich schließe die Tür zu meinem Privatgemach und tue, als würde ich nähen. Aber mir erscheint nichts. Keine Vision vom Scheiterhaufen oder von den Schlachten, nicht einmal ein flatterndes Banner mit Engeln und Lilien. Ich bitte die Jungfrau Maria um eine Vision von Johanna von Orléans, doch sie gewährt sie mir nicht, und wenn ich schließlich auf die Fersen zurückfalle, fürchte ich, dass ich nur als Jungfrau heilig war. Als Gemahlin bin ich nichts Besonderes.

Nichts auf der Welt kann mich für diesen Verlust entschädigen. Ich wurde in dem Wissen erzogen, die Tochter eines großen Mannes und Erbin der königlichen Familie zu sein, doch meine Herrlichkeit lag in dem Wissen, dass Gott zu mir sprach, ganz unmittelbar, und dass er mir die Vision der Jungfrau von Orléans schickte. Er schickte mir einen Engel in der Verkleidung eines Bettlers, um mir alles über sie zu erzählen. Er ernannte William de la Pole zu meinem Vormund, damit er – der Johanna mit eigenen Augen gesehen hat – dieselbe Heiligkeit in mir erkennen konnte. Doch dann hat Gott diesen vernünftigen Plan aus irgendeinem Grund vergessen und mich in den Gewahrsam eines Gemahls gegeben, der nicht das geringste Interesse an meiner Heiligkeit bekundet und mir – in einer einzigen schrecklichen Nacht, in der er die Ehe grob vollzieht – meine Jungfräulichkeit ebenso raubt wie meine Visionen. Warum Gott mich auserwählt und dann missachtet hat, vermag ich nicht zu verstehen. Es ist nicht an mir, den Willen Gottes zu hinterfragen, dennoch frage ich mich: Warum hat er mich auserwählt, um mich hier in Wales zu verlassen? Wäre es nicht Gott, würde man denken, die Sache sei sehr schlecht geplant. Schließlich ist es nicht so, als könnte ich hier irgendetwas tun, und bestimmt betrachtet mich niemand als lebendiges Licht. Es ist noch schlimmer als in Bletsoe, wo sich die Leute wenigstens über meine übertriebene Heiligkeit beschwert haben. Hier bemerken sie sie nicht einmal. Ich fürchte, mein Licht steht hier unter dem Scheffel, und ich kann gar nichts tun, um mich der Welt als Leuchtfeuer zu zeigen.

Ich nehme an, mein Gemahl ist gut aussehend und tapfer. Tagsüber sehe ich ihn und seinen Bruder kaum, da sie immer ausreiten, um den Frieden des Königs gegen ein Dutzend kleinerer Aufstände in der Gegend zu verteidigen. Edmund übernimmt die Führung; Jasper, sein Bruder, folgt ihm wie ein Schatten. Sie gehen sogar im Gleichschritt – Edmund geht mit großen Schritten voran, Jasper folgt ihm auf den Fersen. Sie sind nur ein Jahr auseinander. Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, sie seien Zwillinge. Sie haben dasselbe unselige fuchsrote Haar und lange dünne Nasen. Noch sind sie groß und schlank, aber ich glaube, später werden sie Fett ansetzen, und zwar recht bald. Wenn sie sprechen, kann der eine die Sätze des anderen beenden, und sie lachen dauernd über Witze, die nur sie allein komisch finden. Sie sprechen kaum mit mir, und sie erklären mir nie, was so komisch sein soll. Waffen sind ihre größte Leidenschaft, und sie können sich einen ganzen Abend darüber ereifern, wie man einen Bogen richtig spannt. Ich kann ihren Nutzen in Gottes Plan nicht erkennen.

Die Burg ist ständig in Alarmbereitschaft, weil immerfort bewaffnete Soldaten vorüberziehen und die Dörfer in der Umgebung plündern. Meine Mutter hatte recht mit ihren Befürchtungen: Seit der König in Trance gefallen ist, gibt es nun überall Unruhen. Hier ist es noch schlimmer als andernorts, weil es ohnehin ein ziemlich wildes Land ist. Und eigentlich war es auch nicht anders, als es dem König wieder besserging, auch wenn man den gemeinen Leuten gesagt hat, sie sollten sich freuen. Jetzt jedenfalls, da er wieder krank geworden ist, sagen einige, so werde es immer sein: Wir werden alle mit einem König leben müssen, von dem man nie weiß, ob er wach bleibt. Das ist ganz offensichtlich ein Nachteil. Selbst ich kann das sehen.

Männer bewaffnen sich gegen die Herrschaft dieses Königs. Zuerst haben sie sich über die erhöhten Steuern für die endlosen Kriege gegen Frankreich beschwert, und nun klagen sie darüber, dass die Kriege zwar vorbei sind, wir aber alles verloren haben, was wir einst unter dem Vater und dem Großvater des Königs gewonnen haben, die tapferer waren als er. Die Königin, eine Französin, ist allen verhasst. Man flüstert, der König stehe unter ihrem Pantoffel und das Land werde von einer Französin regiert; es wäre besser, der Duke of York regierte es.

Wer einen Groll gegen seinen Nachbarn hegt, ergreift die Gelegenheit, dessen Zäune einzureißen, sein Wild zu schießen oder sein Holz zu stehlen. Dann gibt es Streit, und Edmund muss dazwischengehen und mehr schlecht als recht richten. Die Straßen sind gefährlich, weil umherstreifende Soldatenhorden aus den Frankreichfeldzügen plündern und Menschen entführen. Wenn ich hinter einem Diener zwischen den Hütten des kleinen Dorfes hindurchreite, die sich an die Mauern der Burg drängen, muss ich eine bewaffnete Wache mitnehmen. Ich sehe die weißen Gesichter und eingesunkenen Augen des Hungers, und niemand lächelt mich an, auch wenn man meinen sollte, sie würden sich freuen, dass die neue Lady des Palastes sich für sie interessiert. Denn wer wird sich für sie verwenden hier auf Erden und droben im Himmel, wenn nicht ich? Doch ich verstehe nicht, was sie zu mir sagen, denn sie sprechen alle Walisisch, und wenn sie mir zu nahe kommen, senken die Diener ihre Piken und befehlen ihnen zurückzutreten. Für die gemeinen Menschen im Dorf bin ich offensichtlich genauso wenig ein Licht wie für die im Palast. Ich bin zwölf – wenn die Menschen jetzt nicht sehen können, dass ich ein Licht in einer dunklen Welt bin, wann denn dann? Doch wie sollte hier im elenden Wales, wo es nichts gibt als Matsch, irgendjemand irgendetwas sehen?

Eigentlich lebt Edmunds Bruder Jasper ein paar Meilen entfernt auf Pembroke Castle, aber er ist nur selten dort. Entweder hält er sich bei Hofe auf, wo er im Interesse des englischen Friedens versucht, das angespannte Übereinkommen zwischen der Familie York und dem König aufrechtzuerhalten – oder hier bei uns. Ob er nun ausreitet, um den König zu besuchen, oder mit sorgenvollem Gesicht nach Hause kommt, weil der König wieder in Trance gefallen ist, er findet immer einen Weg, der an Lamphey vorbeiführt, um bei uns zu Abend zu essen.

Beim Essen unterhält sich mein Gemahl Edmund nur mit seinem Bruder Jasper. Sie wechseln kein einziges Wort mit mir, und ich muss mit anhören, wie sie sich sorgen, ob Richard of York seinen Thronanspruch geltend machen könnte. Er wird beraten von Richard Neville, Earl of Warwick, und beide, Warwick wie York, sind Männer von zu großem Ehrgeiz, als dass sie einem schlafenden König gehorchen würden. Viele meinen, in den Händen eines Regenten sei das Land nicht sicher, und wenn der König nicht aufwache, werde England die Jahre, bis sein Sohn alt genug ist, um zu regieren, nicht überstehen. Einer muss sich auf den Thron setzen; wir können uns nicht von einem schlafenden König und einem Säugling regieren lassen.

«Wir können keine weitere lange Regentschaft erdulden, wir brauchen einen König», sagt Jasper. «Ich wünschte mir bei Gott, du hättest sie schon vor Jahren geheiratet und beschlafen. Dann wären wir dem Spiel jetzt voraus.»

Ich erröte und senke den Blick. Auf meinem Teller türmen sich Berge von Wild, verkocht bis zur Unkenntlichkeit. In Wales jagen sie lieber, als Gemüse anzubauen, und für jede Mahlzeit wird irgendein magerer Vogel oder ein wildes Tier geschlachtet. Ich sehne mich nach Fastentagen, wenn es nur Fisch gibt, und ich erlege mir zusätzliche Tage auf, an denen ich Verzicht übe, um diesem klebrigen Einheitsbrei zu entgehen. Jeder spießt die Fleischbrocken mit seinem Dolch von einer gemeinsamen Platte auf und tunkt seinen Kanten Brot in die Soße. Sie wischen sich die Hände an der Hose ab und den Mund am Ärmelaufschlag. Selbst an der herrschaftlichen Tafel wird das Fleisch auf Brottellern serviert, die am Ende der Mahlzeit verzehrt werden. Sie haben keine richtigen Teller. Servietten sind ihnen offensichtlich zu französisch. Man empfindet es hier als patriotische Pflicht, sich den Mund am Ärmel abzuwischen, und jeder zieht bei Tisch seinen eigenen Löffel aus dem Stiefel, als sei er ein Familienerbstück.

Ich nehme mir ein kleines Stück Fleisch und knabbere daran. Der Geruch des Fetts dreht mir den Magen um. Jetzt sprechen sie vor mir, als ob ich taub wäre: Ob ich wohl fruchtbar bin und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mein Sohn, falls die Königin aus England vertrieben wird oder ihr Kind stirbt, seinen Thronanspruch durchsetzt.