4,99 €

Mehr erfahren.

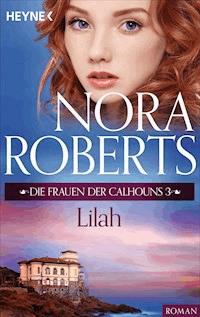

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Calhoun-Serie

- Sprache: Deutsch

Die Calhouns: Leidenschaft, Abenteuer und Romantik.

Fünf Frauen auf der Suche nach Liebe und nach einem mysteriösen Schatz.

Lilah Calhoun ist hin- und hergerissen: Seit sie dem Wissenschaftler Max Quarterlain das Leben gerettet hat und sie gemeinsam die alten Familiendokumente nach einem Hinweis auf das Versteck der Smaragde durchgehen, prickelt es zwischen ihnen. Ein erster Kuss sagt ihr alles, was sie wissen will: Er erwidert ihre Gefühle. Doch gleichzeitig versucht er, sie von der Schatzsuche abzuhalten. Warum nur? Wenn er sie wirklich liebt, sollte er ehrlich sein. Lilah ahnt nicht, dass nur Max weiß, in welcher Gefahr sie schwebt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2013

Sammlungen

Ähnliche

Nora Roberts

Die Frauen der Calhouns 3

Lilah

Roman

Aus dem Amerikanischen von M. R. Heinze

Wilhelm Heyne Verlag

PROLOG

Bar Harbor, 1913

Die Klippen rufen mich. Hoch und wild und gefährlich schön, so stehen sie da und locken verführerisch wie ein Liebhaber. Am Morgen war die Luft so sanft wie die Wolken, die über den westlichen Himmel zogen. Möwen kreisten und riefen. Ein einsamer Klang wie von einer Glockenboje, deren Läuten auf dem Wind dahertreibt. Es erinnerte mich an eine Kirchenglocke, die eine Geburt verkündet – oder einen Todesfall.

Wie Luftspiegelungen schimmerten Inseln durch den feinen Dunst, den die Sonne noch nicht über dem Wasser aufgelöst hatte. Fischer steuerten ihre behäbigen Boote aus der Bay hinaus auf die rollende See.

Obwohl ich wusste, dass er nicht da sein würde, konnte ich nicht fernbleiben.

Ich nahm die Kinder mit. Es kann nicht falsch sein, mit ihnen das Glück teilen zu wollen, das ich stets empfinde, wenn ich durch das Wildgras zu den Felsen wandere. Ich hielt Ethans Hand in der einen, Colleens in der anderen Hand. Nanny führte den kleinen Sean, während er durch das Gras hinter einem gelben Schmetterling hertappte.

Ihr Lachen – der süßeste Klang für eine Mutter – schwebte durch die Luft. Noch werden sie nicht von den Sorgen der Welt bedrückt, von den Aufständen in Meako, der Unruhe in Europa. Zu ihrer Welt gehören weder Betrug noch Schuldgefühle oder Leidenschaften. Könnte ich sie doch bloß so unschuldig und sicher und frei erhalten! Aber ich weiß, dass sie sich eines Tages all diesen aufwühlenden Emotionen der Erwachsenen sowie deren Sorgen stellen müssen.

Doch heute sollten Blumen gepflückt und Fragen beantwortet werden. Und mir blieb es, Träumen nachzuhängen.

Zweifellos weiß Nanny, warum ich hier spazieren gehe. Sie kennt mich zu gut, um nicht in mein Herz zu blicken. Sie liebt mich zu sehr, um mich zu kritisieren. Niemand sieht deutlicher als sie, dass es in meiner Ehe keine Liebe gibt. Diese Ehe ist für Fergus eine Annehmlichkeit, für mich eine Pflicht. Gäbe es nicht die Kinder, hätten wir nichts gemeinsam. Und ich befürchte, dass er sie nur als Besitz betrachtet, als Symbole für seinen Erfolg, genau wie unser Heim in New York oder The Towers, das burgartige Haus, das er auf dieser Insel für den Sommer gebaut hat. Oder für mich, eine Frau, die er geheiratet hat, die er für attraktiv genug, für wohlerzogen genug erachtet, um den Namen Calhoun zu tragen. Seine Tafel zu zieren oder an seinem Arm zu glänzen, wenn wir uns in der Gesellschaft bewegen, die für ihn so wichtig ist.

Es klingt kalt, wenn ich dies schreibe, doch ich kann nicht so tun, als gäbe es Wärme in meiner Ehe mit Fergus. Ganz sicher existiert keine Leidenschaft. Als ich den Wünschen meiner Eltern folgte und ihn heiratete, hoffte ich auf Zuneigung, die sich zur Liebe entwickeln würde. Doch ich war noch sehr jung.

Bis vor einem Jahr konnte ich mir selbst einreden, dass ich zufrieden war. Ich habe einen erfolgreichen Ehemann, wundervolle Kinder, einen beneidenswerten Platz innerhalb der Gesellschaft und einen Kreis eleganter Freunde. Meine Garderobe quillt über von schönen Kleidern und Juwelen. Die Smaragde, die Fergus mir zu Ethans Geburt schenkte, sind einer Königin würdig. Mein Sommerhaus ist imposant und mit seinen Erkern und Türmchen ebenfalls für königliche Bewohner geeignet, mit seinen hohen Räumen mit den Seidentapeten, den schimmernden Fußböden und den teuersten Teppichen.

Welche Frau wäre mit all dem nicht zufrieden? Was könnte eine pflichtgetreue Ehefrau noch mehr verlangen? Außer Liebe nichts.

Es war Liebe, was ich auf diesen Klippen fand, bei jenem Künstler, der dort stand, der See zugewandt, und diese Felsen und die tobenden Wasser auf Leinwand bannte. Christian. Sein dunkles Haar vom Wind zerzaust, seine grauen Augen waren so dunkel, so eindringlich, wenn sie mich betrachteten. Hätte ich ihn nicht getroffen, hätte ich vielleicht weiterhin Zufriedenheit heucheln können. Ich hätte weiterhin so tun können, als würde ich mich nicht nach süßen Worten oder einer sanften Berührung mitten in der Nacht sehnen.

Doch ich traf ihn, und mein Leben veränderte sich. Nicht für hundert Smaragdcolliers würde ich zu dieser falschen Zufriedenheit zurückkehren. Mit Christian habe ich etwas gefunden, das wertvoller ist als alles Gold, das Fergus so eifrig anhäuft. Es ist nichts, das ich in der Hand halten oder am Hals herumtragen kann, sondern etwas, das ich in meinem Herzen bewahre.

Wenn ich ihn auf den Klippen treffe, wie ich dies an diesem Nachmittag tun werde, werde ich nicht um das trauern, was wir nicht haben können, das wir uns nicht zu nehmen wagen, sondern ich werde die Stunden genießen, die uns geschenkt sind. Wenn ich seine Arme um mich fühle und seine Lippen auf den meinen spüre, werde ich wissen, dass Bianca die glücklichste Frau auf der Welt ist, weil sie so sehr geliebt wird.

1. KAPITEL

Bar Harbor, 1991

Ein Gewitter zog herauf. Von dem hohen Turmfenster aus konnte Lilah die Silberzungen der Blitze am schwarzen Himmel im Osten erkennen. Donner grollte.

Etwas kam näher. Sie fühlte es, nicht nur in der schwerer werdenden Luft, sondern auch am Schlagen ihres Herzens.

Sie lächelte, als sie an ihre Urgroßmutter dachte. Hatte Bianca jemals hier gestanden, einem Gewitter zugesehen und sich gewünscht, ihr Liebster wäre neben ihr, um mit ihr die Kraft und die entfesselte Leidenschaft zu teilen? Natürlich hatte sie das.

Doch Lilah wusste, dass Bianca hier allein gestanden hatte, genau wie sie jetzt. Vielleicht war es diese Einsamkeit gewesen, die Bianca dazu getrieben hatte, sich aus diesem Fenster auf die tödlichen Felsen in der Tiefe zu stürzen.

Kopfschüttelnd mahnte Lilah sich, dass Depressionen und düstere Gedanken nicht zu einer Frau passten, die das Leben nahm, wie es kam – und die es sich zur Devise gemacht hatte, unnötige Anstrengungen zu vermeiden.

Lilah schämte sich nicht dafür, dass sie lieber saß als stand, lieber ging als lief und ein Schläfchen körperlichem Training vorzog, um sich in Form zu halten.

Sie grübelte nicht gern und ärgerte sich sehr darüber, dass sie es in den letzten Wochen doch getan hatte. Dabei konnte sie eigentlich zufrieden sein. Ihr Leben verlief gleichmäßig ruhig. Ihr Heim und ihre Familie, beides für sie genauso wichtig wie ihre eigene Bequemlichkeit, waren gesichert, erweiterten sich sogar auf eine sehr erfreuliche Art und Weise.

Ihre jüngste Schwester, C. C., war gerade von ihrer Hochzeitsreise zurück und blühte wie eine Rose. Amanda, die praktischste der Calhoun-Schwestern, war bis über beide Ohren verliebt und plante auch schon ihre eigene Hochzeit.

Die beiden Männer im Leben ihrer Schwestern fanden Lilahs ungeteilte Zustimmung. Trenton St. James, ihr neuer Schwager, war ein tüchtiger Geschäftsmann mit einem weichen Herzen unter seinem Maßanzug. Sloan O’Riley mit seinen Cowboystiefeln und dem schleppenden Oklahoma-Akzent besaß ihre Bewunderung dafür, dass er Amandas spröde Fassade durchbrochen hatte.

Dass zwei ihrer geliebten Nichten mit wundervollen Männern verbunden waren, versetzte Tante Coco natürlich in einen wahren Glückstaumel. Lilah amüsierte sich insgeheim darüber, dass ihre Tante fest davon überzeugt war, sie habe diese Liebesaffären eingefädelt. Und jetzt wollte Tante Coco, seit vielen Jahren Beschützerin der Calhoun-Schwestern, diesen Dienst auch Lilah und ihrer älteren Schwester Suzanna erweisen.

Viel Glück, wünschte Lilah ihrer Tante. Nach einer traumatischen Scheidung und mit zwei kleinen Kindern – ganz zu schweigen von ihrem eigenen Geschäft – würde Suzanna kaum mitspielen. Sie hatte sich einmal böse verbrannt, und eine kluge Frau ließ sich nicht zweimal ins Feuer stoßen.

Was sie selbst betraf, so hatte Lilah ihr Bestes getan, um sich zu verlieben, um dieses innere Klicken zu hören, wenn man den Menschen gefunden hatte, der einem bestimmt war. Doch bisher hatte dieser ganz spezielle Teil ihres Herzens starrsinnig geschwiegen.

Dafür ist immer noch Zeit, tröstete sie sich. Sie war siebenundzwanzig, glücklich mit ihrer Arbeit, geborgen in ihrer Familie. Vor ein paar Monaten hätten sie beinahe The Towers verloren, das verfallende, exzentrische Haus der Calhouns auf den Klippen über der See. Wäre Trent nicht gewesen, hätte Lilah jetzt nicht in dem Turmzimmer, das sie so liebte, stehen und das heraufziehende Gewitter beobachten können.

Sie hatte also ihr Heim, ihre Familie, ihre Arbeit und ein Geheimnis, das gehütet werden musste. Urgroßmutter Biancas Smaragde. Obwohl Lilah die Steine nie gesehen hatte, konnte sie sie sich lebhaft vorstellen.

Zwei sagenhafte Reihen grüner Steine, betont durch glitzernde Diamanten. Schimmerndes Gold in kunstvoller Filigranarbeit. Und von der unteren Reihe hängend, dieser herrliche, leuchtende Smaragdtropfen. Über seinen finanziellen und ästhetischen Wert hinaus stellte dieses Collier für Lilah ein direktes Bindeglied zu einer Vorfahrin dar, die sie faszinierte, und symbolisierte die Hoffnung auf ewige Liebe.

Die Legende besagte, dass Bianca beschlossen hatte, ihre freudlose Ehe zu beenden, und einige besonders lieb gewonnene Gegenstände, darunter die Halskette, in eine Kassette packte und versteckte, weil sie hoffte, eine Möglichkeit zu finden, mit ihrem Geliebten zu fliehen. Doch bevor sie ihren Plan verwirklichen konnte, war sie aus Verzweiflung aus dem Turmfenster in den Tod gesprungen.

Ein tragisches Ende einer Romanze, dachte Lilah, doch sie fühlte sich nicht immer so traurig, wenn sie an Bianca dachte. Biancas Geist war in The Towers verblieben, und in diesem Raum hoch droben, in dem Bianca so viele Stunden damit zugebracht hatte, sich nach ihrem Geliebten zu sehnen, fühlte Lilah sich ihr nahe.

Wir werden die Smaragde finden, redete sie sich selbst ein. Das ist uns vorherbestimmt.

Tatsächlich hatte die Halskette bereits für Probleme gesorgt. Die Presse hatte davon erfahren und die Geschichte von dem verborgenen Schatz ausgewalzt, und zwar so erfolgreich, dass der Ärger über neugierige Touristen oder Amateurschatzsucher hinausging und einen skrupellosen Dieb in ihr Haus gebracht hatte.

Bei der Vorstellung, dass Amanda hätte ums Leben kommen können, als sie die Unterlagen der Familie schützte, damit keine Hinweise auf die Smaragde in falsche Hände gelangten, schauderte Lilah. Trotz Amandas Heldenhaftigkeit war der Mann, der sich selbst William Livingston nannte, mit einer ganzen Menge alter Papiere geflohen. Lilah hoffte inständig, er möge nichts weiter finden als Rezepte und unbezahlte Rechnungen.

William Livingston alias Peter Mitchell, ein Mann mit einem Dutzend Decknamen, würde die Smaragde nicht in seine Finger bekommen. Nicht, wenn es nach den Calhoun-Frauen ging, und dazu zählte nach Lilahs Ansicht auch immer noch Bianca, die genauso zu The Towers gehörte wie der abbröckelnde Verputz und die knarrenden Bodendielen.

Ruhelos wich Lilah von dem Fenster zurück. Sie war eine Frau, die an Instinkte und Vorahnungen glaubte.

In dieser Nacht braute sich etwas zusammen.

Erneut blickte sie hinaus. Das Gewitter kam schnell näher und nahm an Stärke zu.

Lilah verspürte den unwiderstehlichen Drang, den Naturkräften im Freien entgegenzutreten.

Max merkte, dass sein Magen im gleichen Takt wie das Boot schwankte. Die Yacht, verbesserte er sich. Eine acht Meter lange Schönheit mit allem Komfort eines Zuhauses. Sicher mit mehr Komfort als sein eigenes Zuhause, ein voll gestopftes Apartment nahe dem Campus der Cornell University. Das Problem war nur, dass diese acht Meter lange Schönheit auf einem sehr zornigen Atlantik schwamm, dem die beiden Pillen gegen Seekrankheit, die Max geschluckt hatte, nicht gewachsen waren.

Er strich sich eine dunkle Locke aus der Stirn, die sofort wieder zurückfiel. Das Schwanken der Yacht ließ die Messinglampe über seinem Schreibtisch tanzen. Max bemühte sich nach Kräften, es zu ignorieren. Professoren für amerikanische Geschichte bekamen nicht jeden Tag eine gleichermaßen faszinierende wie lukrative Arbeit für den Sommer angeboten. Und es bestand durchaus die Möglichkeit, dass er auch noch ein Buch daraus machen konnte.

Von einem exzentrischen Millionär als Forscher engagiert zu werden, war der Stoff, aus dem die Träume sind. In diesem Fall war es eine Tatsache.

Als das Schiff rollte, presste Max eine Hand auf seinen Magen und probierte es mit drei tiefen Atemzügen. Da dies nichts half, versuchte er, sich auf sein Glück zu konzentrieren.

Der Brief von Ellis Caufield war gerade rechtzeitig gekommen, als Max sich für eine Sommerarbeit verpflichten wollte. Das Angebot war unwiderstehlich und äußerst schmeichelhaft gewesen. Ein echter Glücksfall.

In seinem täglichen Leben dachte Max nie daran, dass er einen ausgezeichneten Ruf besitzen könnte. Einige viel beachtete Artikel, ein paar Preise – doch das war beschränkt auf die enge akademische Welt, in der Max sich glücklich vergraben hatte. Wenn er ein guter Lehrer war, so kam das daher, dass er es verstand, bei seinen Studenten das Interesse an der Vergangenheit zu wecken, bei jungen Leuten also, die fest in der Gegenwart verwurzelt waren.

Es war eine Überraschung gewesen, dass Caufield, ein akademischer Laie, von ihm gehört hatte und ihn genug respektierte, um ihm eine dermaßen interessante Arbeit anzubieten.

Was für einen Mann mit der Gedankenwelt von Maxwell Quartermain noch erregender war als die Yacht, das Honorar und ein Sommerurlaub in Bar Harbor auf Mount Desert Island, das war die Geschichte, die in jedem Blatt Papier steckte, das er katalogisieren sollte.

Eine Rechnung für einen Damenhut, datiert 1932. Die Gästeliste einer Party aus dem Jahr 1911. Die Kopie einer Reparaturrechnung für einen 1935er Ford. Das handgeschriebene Rezept für eine Kräutermedizin gegen Krupp. Es gab Briefe aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, Zeitungsausschnitte mit den Namen Carnegie und Kennedy, Versandrechnungen für Chippendale-Schränke, einen Waterford-Lüster. Alte Tanzkarten, vergilbte Rezepte.

Für einen Mann, der den Großteil seines intellektuellen Lebens in der Vergangenheit verbrachte, war dies eine wahre Schatzgrube. Er hätte gratis jedes einzelne Blatt geprüft, doch Ellis Caufield hatte Max mehr geboten, als er mit seiner Lehrtätigkeit in zwei Semestern verdiente.

Ein Traum ging in Erfüllung. Anstatt sich den Sommer über damit abzumühen, gelangweilte Studenten für den kulturellen und politischen Zustand Amerikas vor dem Ersten Weltkrieg zu interessieren, genoss er sein Leben nun in vollen Zügen. Mit dem Geld, das zur Hälfte bereits überwiesen worden war, konnte Max es sich leisten, ein Jahr lang nicht zu unterrichten und mit dem Buch zu beginnen, das er hatte schreiben wollen.

Max fühlte sich tief in Caufields Schuld. Ein Jahr für sich selbst! Das war mehr, als er sich je erträumt hatte. Sein Verstand hatte ihm ein Stipendium an der Cornell University verschafft. Sein Verstand und harte Arbeit hatten ihm mit fünfundzwanzig einen Doktor der Philosophie eingebracht. Acht Jahre arbeitete er seither, unterrichtete, bereitete Vorlesungen vor, beurteilte Arbeiten und nahm sich nur die Zeit, um ein paar Artikel zu schreiben.

Jetzt würde er dank Caufield die Zeit haben, die er sich bis dahin nie genommen hatte. Er konnte das Projekt in Angriff nehmen, das er in seinem Kopf und seinem Herzen verborgen hatte.

Er wollte einen im zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts angesiedelten Roman schreiben. Nicht bloß eine Geschichtslektion oder eine Abhandlung über Ursachen und Auswirkungen des Krieges, sondern eine Erzählung von Menschen, die vom Strudel der Ereignisse mitgerissen wurden. Von Menschen, die er kennen und verstehen lernte, indem er ihre alten Papiere las.

Caufield hatte es ihm ermöglicht. Und das alles wurde durch einen luxuriösen Sommerurlaub auf einer Yacht versüßt. Es war nur ein Jammer, dass Max nicht hatte ahnen können, wie widerspenstig sein Körper auf die Bewegungen der See reagierte. Ihm ging es schlecht.

Zu der Übelkeit gesellten sich jetzt auch Kopfschmerzen. Max brauchte Luft. Frische Luft. Er stöhnte ein wenig, als er aufstand und sein Magen sich bei der nächsten Welle hob. Er konnte förmlich fühlen, wie er sich grün verfärbte. Luft! Max taumelte aus der Kabine und fragte sich, ob er jemals Seemannsbeine bekommen würde. Nach einer Woche hatte er geglaubt, sich schon ganz gut zu machen, doch seit dem Aufziehen der Schlechtwetterfront fühlte er sich wieder unsicher.

Wie gut, dass er nicht – wie er sich manchmal ausmalte – auf der ›Mayflower‹ gefahren war. Er hätte es niemals bis Plymouth Rock geschafft.

Eine Hand gegen die Mahagonitäfelung gestützt, torkelte Max durch den schwankenden Korridor in Richtung Treppe.

Caufields Kabinentür stand offen. Max hätte niemals gelauscht. Er hielt nur kurz inne, um seinen Magen zu beruhigen, und hörte seinen Arbeitgeber mit dem Kapitän sprechen. Als sich die Benommenheit aus Max’ Kopf verzog, erkannte er, dass sie nicht über das Wetter oder den Kurs redeten.

»Ich werde nicht auf die Halskette verzichten«, sagte Caufield ungeduldig. »Ich habe schon eine Menge Ärger und Kosten auf mich genommen.«

Die Antwort des Kapitäns klang ähnlich angespannt. »Ich verstehe nicht, warum du Quartermain in die Sache reingezogen hast. Wenn er kapiert, warum dich diese Papiere interessieren und wie du sie bekommen hast, wird er Schwierigkeiten machen.«

»Er wird es nicht herausfinden. Für den guten Professor haben diese Dokumente meiner Familie gehört. Und ich bin reich genug, exzentrisch genug, sie konservieren zu lassen.«

»Wenn er etwas hört …«

»Etwas hört?«, unterbrach Caufield lachend. »Der ist so in der Vergangenheit vergraben, dass er nicht einmal seinen eigenen Namen kennt. Was glaubst du denn, warum ich gerade ihn ausgesucht habe? Ich mache meine Hausarbeiten, Hawkins, und ich habe mich gründlich über Quartermain informiert. Er ist ein akademisches Fossil mit mehr Gehirn als praktischem Menschenverstand, und er interessiert sich nur dafür, was in der Vergangenheit passiert ist. Gegenwärtige Ereignisse wie bewaffneter Raubüberfall und die Calhoun-Smaragde liegen außerhalb seiner Welt.«

Auf dem Korridor verhielt Max sich völlig still, während seine Übelkeit mit einem schlimmen Verdacht um seine Aufmerksamkeit kämpfte. Bewaffneter Raubüberfall! Die beiden Worte wirbelten durch seinen Kopf.

»In New York wären wir besser dran«, beschwerte sich Hawkins. »Ich habe die Wallingford-Sache ausgekundschaftet, während du im letzten Monat weg warst. Wir könnten uns die Diamanten der alten Lady innerhalb einer Woche unter den Nagel reißen.«

»Die Diamanten laufen nicht weg.« Caufields Ton wurde härter. »Ich will die Smaragde, und ich kriege sie. Ich raube seit zwanzig Jahren, Hawkins, und ich weiß, dass man nur einmal im Leben eine so große Chance kriegt.«

»Die Diamanten …«

»Sind Steine.« Jetzt klang die Stimme zärtlich und vielleicht auch ein wenig verrückt. »Die Smaragde aber sind eine Legende. Sie werden mir gehören, was immer es kostet.«

Max stand wie erstarrt vor der Kabine. Die würgende Übelkeit in seinem Magen wurde von dem Schock verdrängt. Er hatte keine Ahnung, wovon die beiden sprachen, aber eines war klar – er wurde von einem Dieb benutzt, denn in diesen Papieren steckte mehr, als er geahnt hatte.

Ihm waren weder Caufields Fanatismus noch die unterdrückte Brutalität in Hawkins’ Stimme entgangen. Und Fanatismus hatte sich im Verlauf der Geschichte immer wieder als eine höchst gefährliche Waffe bestätigt. Seine einzige Verteidigung dagegen war Wissen.

Er musste die Papiere an sich bringen und einen Weg von dem Boot herunter und zur Polizei finden. Obwohl nichts von dem, was er der Polizei erzählen konnte, einen Sinn ergab. Er wich zurück und hoffte, seine Gedanken würden sich klären, bis er seine eigene Kabine erreicht hatte. Doch eine plötzliche Welle brachte das Boot dazu, sich aufzubäumen, und schleuderte Max durch die offene Tür in die Kabine.

»Dr. Quartermain.« Caufield klammerte sich an seinem Tisch fest und hob eine Augenbraue. »Nun, es sieht ganz so aus, als wären Sie zur falschen Zeit am falschen Ort.«

Max hielt sich am Türrahmen fest, als er rückwärts taumelte, und verfluchte das unruhige Deck unter seinen Füßen. »Ich … brauchte frische Luft.«

»Er hat jedes verdammte Wort gehört«, murmelte der Kapitän.

»Das ist mir klar, Hawkins. Der Professor ist nicht mit einem Pokergesicht gesegnet. Nun denn.« Caufield öffnete eine Schublade. »Dann ändern wir einfach unsere Pläne ein wenig. Ich fürchte, Sie bekommen während unseres Aufenthalts in Bar Harbor keinen Landgang, Professor.« Er holte einen verchromten Revolver hervor. »Unangenehm, ich weiß, aber ich bin sicher, Sie werden bei Ihrer Arbeit Ihre Kabine mehr als ausreichend finden. Hawkins, bring ihn zurück und sperr ihn ein!«

Ein Donnerschlag ließ die Yacht erbeben. Das reichte aus, dass Max seine Beine wieder bewegen konnte. Als das Boot schwankte, jagte er zurück auf den Korridor, zog sich am Geländer entlang und kämpfte gegen die Bewegung des Bootes an. Die Schreie hinter ihm wurden schwächer, als er das Deck erreichte und in das Heulen des Sturmes geriet.

Salzige Gischt klatschte ihm ins Gesicht und blendete ihn für einen Moment, als er sich hektisch nach einer Fluchtmöglichkeit umsah. Ein Blitz zerriss den schwarzen Himmel und erhellte die aufgewühlte See, die fernen Felsen und die vage Silhouette des Festlandes. Der nächste Brecher kostete Max fast das Gleichgewicht, aber mit einer Kombination aus Glück und purer Willenskraft hielt er sich auf den Beinen. Instinktiv rannte er los und schlidderte über das nasse Deck. Im Licht des nächsten Blitzes sah er einen der Matrosen zu ihm herüberblicken. Der Mann rief etwas und gestikulierte, aber Max wirbelte auf dem schlüpfrigen Deck herum und rannte weiter.

Er versuchte, sich zu konzentrieren, doch seine Gedanken überschlugen sich. Der Sturm, das schaukelnde Boot, die blinkende Waffe. Als wäre er in dem Albtraum eines anderen gefangen. Er war ein Geschichtsprofessor, ein Mann, der sich in Büchern vergrub und selten lange genug daraus auftauchte, um sich daran zu erinnern, ob er etwas gegessen oder seine Wäsche abgeholt hatte. Er war tödlich langweilig und trottete durch die akademische Tretmühle, wie er das sein ganzes Leben lang getan hatte. Ganz sicher konnte er nicht auf einer Yacht auf dem Atlantik von bewaffneten Dieben gejagt werden!

»Quartermain!«

Die Stimme seines Arbeitgebers war so nahe, dass Max sich umdrehte. Die weniger als zwei Meter entfernte Waffe erinnerte ihn daran, dass manche Albträume real waren. Langsam wich er zurück, bis er gegen die Reling stieß. Jetzt gab es keinen Ausweg mehr.

»Ich weiß, dass es unangenehm ist«, sagte Caufield, »aber ich finde, Sie sollten in Ihre Kabine zurückgehen.« Ein Blitz betonte seine Worte. »Der Sturm soll kurz, aber ziemlich heftig werden. Wir möchten doch nicht, dass Sie über Bord fallen.«

»Sie sind ein Dieb.«

»Ja.« Caufield lächelte, die Beine gegen das rollende Deck gestemmt. Er genoss die Situation – den Wind, die elektrisch aufgeladene Luft, das bleiche Gesicht seines Opfers, das er in die Ecke getrieben hatte. »Und jetzt, da ich wesentlich offener darüber sprechen kann, wonach Sie suchen sollen, müsste unsere Arbeit viel rascher vorangehen. Kommen Sie, Doktor, benützen Sie Ihr gefeiertes Gehirn.«

Aus den Augenwinkeln sah Max, dass Hawkins sich ihm von der anderen Seite näherte. Gleich würden sie ihn haben, und wenn das passierte, würde er nie wieder ein Klassenzimmer betreten.

Aus einem Überlebensinstinkt heraus, der noch nie auf die Probe gestellt worden war, schwang er sich über die Reling. Er hörte noch einen Donnerschlag, fühlte ein Brennen an seiner Schläfe und tauchte in das dunkle, aufgewühlte Wasser.

Lilah war die kurvenreiche Straße zum Fuß der Klippen hinuntergefahren. Der Sturm hatte sich verstärkt und zerrte an ihren Haaren, als sie aus dem Wagen stieg. Sie wusste nicht, weshalb es sie gedrängt hatte, hierher zu kommen, allein auf diesem schmalen, steinigen Strandabschnitt zu stehen und sich dem Unwetter entgegenzustemmen.

Doch nun war sie hier, und Begeisterung durchströmte sie und ließ ihr Herz schneller schlagen. Ihr Lachen trieb mit dem Sturm davon. Kraft und Leidenschaft explodierten um sie herum in einem Kampf, den sie genießen konnte.

Wellen schlugen gegen die Felsen, spritzten hoch und besprühten sie mit schäumender Gischt. Sie fröstelte, zog sich jedoch nicht zurück, sondern schloss die Augen und hob ihr Gesicht dem Wasser entgegen.

Das Tosen war gewaltig, wild. Über ihr entlud sich das Gewitter jetzt in geringster Entfernung.

Der Regen hing so schwer in der Luft, dass man ihn förmlich schmecken konnte, aber er blieb noch aus. Blitze hatten die Vorherrschaft übernommen und jagten durch die Dunkelheit, während das Krachen des Donners mit dem Toben von Wasser und Sturm wetteiferten.

Lilah hatte das Gefühl, allein in einem wildbewegten Gemälde zu sein, doch sie verspürte keine Einsamkeit und auch keine Angst. Es war Erwartung, was auf ihrer Haut prickelte, genauso leidenschaftlich und dunkel wie das Gewitter.

Etwas zieht herauf, dachte sie erneut, als sie den Kopf in den Nacken legte.

Ohne die Blitze hätte sie den Mann nicht gesehen. Zuerst bemerkte sie nur dunkle Umrisse in dem noch dunkleren Wasser und fragte sich, ob ein Delfin zu dicht an die Klippen herangeschwommen war. Neugierig trat sie näher.

Das war kein Delfin, erkannte sie in einem Anflug von Panik. Ein Mann! Zu benommen, um sich zu bewegen, beobachtete sie, wie er unterging. Bestimmt hatte sie sich nur etwas eingebildet. Sie war bloß in dem Mysterium des Gewitters gefangen. Es war verrückt zu glauben, jemand würde in diesem abgelegenen und wilden Abschnitt mit den Wellen kämpfen.

Doch als die Gestalt wieder auftauchte, schleuderte Lilah ihre Sandalen von den Füßen und hechtete in das eisige schwarze Wasser.

Max’ Kräfte schwanden. Obwohl es ihm gelungen war, die Schuhe abzustreifen, fühlten sich seine Beine abscheulich schwer an. Er war immer ein kräftiger Schwimmer gewesen. Das war der einzige Sport, für den er ein Talent besaß. Doch das Meer riss ihn mit sich, zog ihn nach Lust und Laune in die Tiefe und gab ihn spielerisch wieder frei, wenn er um einen Atemzug kämpfte.

Die nächste Welle überrollte ihn, und erschöpft ließ er sich unter die Oberfläche drücken. Er hoffte nur zu ertrinken, bevor er gegen die Felsen krachte.

Er fühlte, wie sich etwas um seinen Hals schlang, und wehrte sich mit letzter Kraft dagegen. Wilde Fantasien von Seeschlangen ließen ihn kämpfen. Plötzlich kam er wieder an die Oberfläche, und seine brennenden Lungen sogen sich voll Luft. Dunkel sah er das Gesicht einer Frau. Blass, unglaublich schön. Dunkle nasse Haare berührten sein Gesicht.

»Festhalten«, schrie sie ihm zu. »Wir schaffen es!«

Die Frau zog ihn zur Küste und stemmte sich gegen den Sog der Wellen. Halluzinationen, dachte Max. Es musste eine Halluzination sein, dass ihm eine schöne Frau in letzter Sekunde zu Hilfe kam. Doch die Möglichkeit, dass ein Wunder geschehen war, ließ seinen verblassenden Überlebenswillen erstarken, und er begann mitzuarbeiten.

Die Wellen krachten gegen Max und Lilah, zerrten sie einen Meter zurück, wenn sie sich zwei Meter vorgearbeitet hatten. Über ihnen öffnete sich der Himmel und ließ schwere Tropfen herabprasseln. Die Frau schrie wieder etwas, doch er konnte nur noch ein dumpfes Dröhnen in seinem Kopf hören.

Er musste schon tot sein. Es gab keinen Schmerz mehr. Er konnte nur noch das Gesicht der Frau sehen, das Schimmern ihrer Augen, die nassen Wimpern. Es konnte einem Mann Schlimmeres zustoßen, als mit diesem Bild vor seinem geistigen Auge zu sterben.

Doch ihre Augen schimmerten vor Zorn. Sie wollte ihm helfen! Und sie brauchte seine Hilfe. Instinktiv schlang er einen Arm um ihre Taille, sodass sie sich gegenseitig stützen konnten.

Er wusste nicht mehr, wie oft sie untergingen, wie oft der eine den anderen wieder hochzog. Als er die aufragenden Felsen entdeckte, drehte er seinen ermatteten Körper, um die Frau zu schützen. Eine besonders kräftige Welle schleuderte sie beide hüfthoch aus dem Wasser, so mühelos, wie ein Finger eine Ameise von einem Stein schnippt.

Seine Schulter krachte gegen Felsen, doch er fühlte es kaum. Dann knirschte Sand unter seinen Knien, riss seine Haut auf. Das Wasser wollte sie zurücksaugen, doch sie krochen auf das felsige Ufer.

Eine grauenhafte Übelkeit überkam ihn und schüttelte ihn durch, bis er meinte, auseinanderzubrechen. Als das Schlimmste vorbei war, rollte er sich hustend auf den Rücken. Der Himmel drehte sich über ihm, zuerst schwarz, dann leuchtend. Dann war ihr Gesicht wieder über ihm. Eine Hand strich sanft über seine Stirn.

»Du hast es geschafft, Matrose.«

Er konnte sie nur anstarren. Sie war unheimlich schön. In den flackernden Blitzen sah er, dass ihr Haar rötlich-golden war. Es floss um ihr Gesicht, ihre Schultern, bis auf seine Brust hinunter. Ihre Augen besaßen das mystische Grün einer ruhigen See. Während das Wasser von ihr auf ihn hinuntertropfte, tastete er nach ihrem Gesicht, in der Überzeugung, seine Finger würden das Bild durchdringen. Doch er fühlte ihre Haut, kalt, nass und weich wie nach einem Frühlingsregen.

»Wirklich …« Seine Stimme war kaum mehr als ein heiseres Krächzen. »Es gibt dich wirklich …«

»Verdammt richtig.« Sie lächelte, legte ihre Hände an sein Gesicht und lachte. »Sie leben. Wir beide leben!« Und sie küsste ihn. Tief, überschwänglich, bis sich alles in seinem Kopf drehte. Lachen schwang in dem Kuss mit. Er hörte genau die Freude darin.

Als er wieder zu ihr aufblickte, verschwamm ihre Gestalt. Dieses ätherische Gesicht verblasste, bis er nur noch diese unglaublichen schimmernden Augen erkennen konnte.

»Ich habe nie an Meerjungfrauen geglaubt«, murmelte er, bevor er das Bewusstsein verlor.

2. KAPITEL

»Armer Mann.« Coco, mädchenhaft und schön in einem fließenden purpurfarbenen Kaftan, stand neben dem Bett, während sie mit Adleraugen beobachtete, wie Lilah die Wunde an der Schläfe ihres bewusstlosen Gastes verband. »Was, um alles in der Welt, mag ihm zugestoßen sein?«

»Wir müssen abwarten, bis wir ihn fragen können.« Lilah arbeitete vorsichtig weiter, während sie das blasse Gesicht auf dem Kopfkissen betrachtete. Anfang dreißig, schätzte sie. Keine Sonnenbräune, obwohl es mitten im Juni war. Schreibtischtyp, obwohl er eine recht kräftige Muskulatur besaß. Sein Körper war gut in Schuss, wenn auch ein wenig schlaksig. Sein Gewicht hatte ihr jedenfalls mehr als nur ein wenig Mühe bereitet, als sie ihn zu ihrem Wagen gezogen hatte. Sein Gesicht war schmal, länglich. Intellektuell, dachte sie. Der Mund war ansprechend. Ziemlich poetisch, trotz der Blässe. Obwohl seine Augen jetzt geschlossen waren, wusste sie, dass sie blau waren. Sein mittlerweile fast trockenes Haar war voller Sand, lang und dicht. Es war dunkel und lockig.

»Ich habe den Arzt angerufen«, sagte Amanda, als sie in das Schlafzimmer stürmte. Ihre Finger trommelten gegen das Fußende, während sie stirnrunzelnd den Patienten musterte. »Er meint, wir sollten ihn in die Notaufnahme bringen.«

Lilah blickte hoch, als ein Blitz nahe am Haus einschlug und der Regen gegen die Fenster peitschte. »Ich möchte ihn bei diesem Unwetter nicht nach draußen bringen, wenn es nicht unbedingt sein muss.«

»Ich glaube, sie hat recht.« Suzanna stand auf der anderen Seite des Bettes. »Ich glaube auch, dass Lilah ein heißes Bad nehmen und sich hinlegen sollte.«

»Mir geht es gut.« Lilah war in einen Bademantel gehüllt und wurde von einem ordentlichen Schluck Brandy gewärmt.

»Du bist verrückt.« C. C. massierte Lilahs Nacken, während sie mit ihr schimpfte. »Mitten in einem Sturm ins Meer zu springen!«

»Ansonsten wäre er ertrunken.« Lilah tätschelte C. C.s Hand. »Wo ist Trent?«

C. C. seufzte bei dem Gedanken an ihren frischgebackenen Ehemann. »Er und Sloan überzeugen sich davon, dass die Baustelle gut abgesichert ist. Es gießt in Strömen, und sie sorgen sich um Wasserschäden.«

»Ich denke, ich sollte Hühnersuppe machen.« Coco betrachtete noch einmal den Patienten, während ihre mütterlichen Instinkte auf Hochtouren liefen. »Genau das braucht er, wenn er aufwacht.«

Max wachte langsam auf. Sehr benebelt. Er hörte den fernen Klang von Frauenstimmen. Leise, sachte, besänftigend. Wie Musik lullten sie ihn in Träume. Als er den Kopf wandte, fühlte Max eine sanfte Berührung an seiner Stirn. Langsam öffnete er die Augen, die noch von dem Salzwasser brannten. Der schwach erleuchtete Raum wirkte verschwommen, schwankte und nahm nur langsam Konturen an.

Sie waren zu fünft, stellte er träumerisch fest. Fünf unglaubliche Exemplare des weiblichen Geschlechts. Auf der einen Seite des Bettes war eine Blonde, poetisch schön, Augen voll Sorge. Am Fußende stand eine große, schlanke Brünette, die gleichermaßen ungeduldig und mitfühlend wirkte. Eine ältere Frau mit aschblonden Haaren und einer imposanten Figur strahlte ihn an. Eine grünäugige, schwarzhaarige Amazone neigte ihren Kopf und lächelte neugierig.

Dann war da seine Meerjungfrau. Sie saß neben ihm in einem weißen Bademantel. Ihr herrliches Haar fiel in wilden Locken bis zu ihrer Taille. Er musste irgendein Zeichen gegeben haben, denn sie alle traten etwas näher, als wollten sie ihm Trost spenden. Die Hand der Meerjungfrau legte sich auf die seine.

»Das muss der Himmel sein«, murmelte er aus trockener Kehle. »Dafür lohnt es sich zu sterben.«