Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

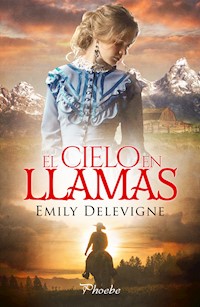

Jackson Hole, Wyoming. Comienzos del siglo XX. Ella solo busca la venganza… Atrás quedaron los años en los que Imogen Phillips disfrutaba de las noches estrelladas en el rancho familiar. Ahora ya no tiene nada. Tras la muerte de su abuelo y de Daisy, su hermana, todo lo que le queda es un rancho ubicado a las afueras del pueblo. Completamente sola, tendrá que hacer frente a todas las amenazas que la rodean y averiguar cómo murió Daisy, quien vivió sus últimos días casada con un hombre cruel y despiadado. … hasta que él se cruza en su camino. En su afán por vengarse, conocerá a Harvey Brown. Alto, guapo y con un pasado oscuro, la joven se sentirá rápidamente atraída por él. El destino unirá sus caminos de forma irremediable, arrastrándolos a vivir no solo múltiples peligros, sino también una desenfrenada pasión…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: marzo de 2023

Copyright © 2023 Irene Manzano Pinto

© de esta edición: 2023, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-47-5BIC: FRH

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®Fotografías: de cubierta: zastavkin/[email protected]/Depositphotos.comIlustraciones de interior de capítulos: rawpixel.com en Freepik/macrovector en Freepik/Freepik/brgfx en Freepik

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Agradecimientos

Contenido especial

Para Melón y Gazpacho, mis dos perros-hijos.

1

Año 1900

Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos)

—¡Deprisa, muchacha! ¡Esta maldita tormenta asustará a los caballos!

Imogen salió disparada del interior de su hogar para dirigirse hacia los establos, de donde provenían los asustados relinchos de los caballos. Su abuelo, Hershel, iba detrás de ella, apoyado en su bastón de madera barnizada. Debía ser su hermana, Daisy, la que estuviese allí, intentando sosegar a las dos yeguas que les quedaban y que se movían con nerviosismo dentro de sus cuadras. Pero había desaparecido, como llevaba haciendo desde hacía un mes.

Daisy pensaba que nadie lo sabía, que era demasiado discreta para levantar sospecha alguna. Pero, una vez más, se equivocaba. Su abuelo quizá habría hecho la vista gorda, pero en cuanto Imogen hubiese tranquilizado a las dos yeguas, el anciano iba a darse cuenta de que su otra nieta no estaba presente. Una vez más. Tampoco podía culpar a su hermana. Sus padres la habían consentido hasta niveles insospechados. Le habían dado todo aquello que su pequeña hija les había pedido. Por si fuera poco, tras la muerte de estos, el carácter de Daisy se había endurecido, y, como resultado, se habían hecho más tangibles aquellas conductas infantiles que algún día iban a terminar por conseguir que Imogen cometiera una locura.

Metafóricamente hablando.

—¿Dónde demonios está tu hermana? ¡La necesitamos! —vociferó su abuelo, empapado bajo la torrencial lluvia.

En cuanto Imogen dio la vuelta al rancho, entró en las caballerizas. Con el pelo completamente pegado al rostro, colocó las manos sobre la puerta de madera para no resbalarse. Iba a buscar la llave correcta del manojo cuando una fuerte corriente de viento empujó la puerta y la abrió. Sorprendida, pues esa puerta siempre estaba cerrada, Imogen entró con rapidez para dirigirse a la primera cuadra.

Ignoró a las dos personas que se movían sobre un lecho de paja.

—¡Tranquila, Arena! —dijo con voz pausada y calmada para apaciguar a la yegua—. Relájate, chica. Así. Ha sido un trueno, eso es todo.

Acarició la cabeza del animal, retirándole el flequillo marrón oscuro. Los ojos del equino estaban clavados en ella, y parecían más sosegados a medida que las caricias de Imogen continuaban.

Con una sonrisa, se alejó de Arena para ir hacia Nieve: de color blanco, tanto el cuerpo como las largas crines, era la más nerviosa de las dos, y la más arisca. Supo que necesitaba la ayuda de su abuelo cuando el animal reaccionó de forma agresiva al verla. O eso pensó ella.

—¡Abuelo! ¿Abuelo? ¡Necesito tu ayuda! Nieve…

La voz de Imogen fue interrumpida cuando la yegua golpeó con las patas traseras la puerta del cubil y la arrancó de cuajo. El ruido del golpe tapó el de otro trueno. Asustada, Imogen no pudo menos que observar cómo la yegua salía de los establos para quedar libre por la pequeña parcela del rancho. Si se acercaba a los límites, Nieve podría, con total seguridad, saltar la valla que los rodeaba.

Sacudió la cabeza y salió del resguardo que le ofrecían los establos. La lluvia volvió a caer contra su cuerpo con fuerza mientras una violenta ráfaga de viento azotaba su rostro. El animal corría hacia la valla, decidido y sin parar. Apenas era una mancha en el crepúsculo de aquella tormenta.

Sin saber qué hacer, Imogen pensó que la única opción viable sería ensillar a Arena e ir tras Nieve. Cuando se cansara, podía capturarla con un lazo, como su abuelo le había enseñado.

Cogiendo aire, se daba la vuelta para ensillar a Arena cuando escuchó otro caballo a lo lejos.

Imogen se giró y entrecerró los ojos. La lluvia caía inclinada, lo que le impedía ver con claridad. La esbelta figura de un hombre montado sobre un enorme semental apareció tras la niebla que cubría Jackson Hole. Nieve, que había saltado la valla, intentaba huir del desconocido que iba tras ella. El hombre hacía movimientos con el brazo derecho mientras que con el izquierdo guiaba a su animal.

Nieve corría con ímpetu, pero el semental la superaba en tamaño y velocidad, por lo que la alcanzó en poco tiempo. Al contrario que Nieve, era completamente negro, como las sombras que poco a poco llegaban con el anochecer.

El hombre consiguió echar el lazo sobre el cuello de la yegua, hasta hacer que parara. Nieve estaba agitada; movió la cabeza de un lado a otro hasta que el enorme caballo se pegó a ella.

Sin esperar un segundo más, Imogen echó a correr hacia donde ellos se encontraban, pisando todos los charcos que había en su camino. Un rayo iluminó el cielo, y pudo ver por unos instantes los poderosos brazos del extraño y su sombrero. Se preguntó por qué lo llevaba en el crepúsculo, con las últimas luces del día.

Abrió la puerta de la valla y salió. Se detuvo justo donde estaba Nieve. Acarició a la yegua con parsimonia, sintiendo su áspero pelaje empapado por la lluvia.

—¡Gracias por su ayuda! —le gritó al desconocido para que pudiese oírla, pues el ruido de la tormenta habría acallado su voz—. ¡Pensaba que tendría que ensillar a Arena e ir tras ella!

—¡No hay problema! —respondió él con una aterciopelada y masculina voz. Imogen sintió un escalofrío la nuca. Se preguntó si era a causa del frío o por el desconocido—. Recorría el perímetro junto a Tobb cuando he visto tu caballo.

De repente, un perro ladró al lado del desconocido, captando la atención de Imogen. Sorprendida, parpadeó. Tobb era un perro sin raza que movía la cola con deleite. Fue hasta ella, mirándola con unos cálidos ojos marrones. Imogen se agachó y acarició la empapada cabeza del animal con rapidez. Se incorporó, cogió aire y alzó el rostro para ver quién la había ayudado.

—¡Debería volver a su rancho! ¡Lo peor de la tormenta está por venir! —gritó él, apremiándola a que hiciera algo. Imogen había aguantado la respiración, paralizada bajo aquel par de ojos azules que la escudriñaban con sabiduría y paciencia.

En ese momento Hershel apareció a su lado. Llevaba las bridas en una mano y se encargó de colocárselas a Nieve. Al terminar, se giró hacia el desconocido y asintió.

—Gracias por su ayuda —dijo el abuelo en voz alta, esbozando una sonrisa—. ¡No me habría gustado que Imogen cabalgara a estas horas para buscar a Nieve!

—Me alegra haber sido útil, aunque con esta tormenta ni siquiera los bandidos se la habrían jugado por una yegua. Si me disculpan…

—¿Cuál es su nombre, joven? —preguntó Hershel.

—Harvey. Harvey Brown.

Su abuelo asintió de forma sutil en señal de agradecimiento.

Harvey le quitó el lazo al caballo y, con un gesto de la cabeza, espoleó a su semental, que cabalgó hacia el este.

Hershel le dio las riendas a Imogen, dejándola sola para volver al rancho. Ella observó cómo la niebla engullía la esbelta figura de aquel hombre hasta hacerla desaparecer. Los erráticos latidos de su corazón golpeaban contra sus costillas. La misteriosa imagen de aquel desconocido se le había grabado a fuego en la retina, aturdiéndola. Un trueno resonó, e Imogen dio un respingo. Nieve se movió, inquieta.

Tras suspirar, Imogen cerró la valla tras de sí y marchó hacia las cuadras junto a la yegua. Escuchaba el sonido de sus pies al pisar los charcos y el barro.

A medida que avanzaba bajo la lluvia, recordaba una y otra vez aquellos ojos tan atrayentes y cálidos de un color azul horizonte. Le había sorprendido la amabilidad del desconocido, quien no había dudado en socorrerlos y evitar un mal mayor. Imogen dudaba que hubiese podido alcanzar a la yegua junto a Arena. Habría tenido que dejarla sola y reanudar la búsqueda al día siguiente, y sabía lo que aquello habría significado: algún depredador habría podido cazarla, o quizás habría sufrido un accidente al resbalar por una pendiente.

Asustada por el camino que tomaban sus pensamientos, entró en los establos y llevó la yegua hacia su cubil. Su abuelo intentaba colocar la puerta; luchaba por encajar las bisagras, sin resultado, mientras las gotas de agua caían de su pelo blanco hasta el suelo.

—Yo la pondré ahora, o haré un apaño hasta mañana —dijo Imogen, entrando en el cubil cuando su abuelo se hizo a un lado. Para que la yegua no escapara, ató las riendas a un poste y salió—. Déjamela a mí. De todas formas tengo que secar a…

—¡Ni hablar! —saltó él, enfadado, y su rostro se volvió rojo por la ira. Echó una mirada a Daisy, que permanecía callada y con el vestido mal abrochado detrás de ellos. Su melena rubia y corta estaba empapada y llena de paja—. Si crees que no te he visto con el cobarde de Henry, ¡estás muy equivocada! —bramó, golpeando con su bastón un cubo vacío—. ¡Tendría que darte vergüenza! Tu hermana y yo nos hemos tenido que ocupar de este incidente mientras tú te… te…

—Abuelo, está bien, quizá mañana… —dijo Imogen.

—¡Tú te encargarás de secar a Nieve y de arreglar esta puerta, Daisy! —la interrumpió su abuelo. Se acercó a Daisy, que permanecía callada y lo miraba con sus grandes ojos azules. Hershel se aproximó un poco más, entrecerrando los ojos y dejando ver lo furioso que estaba—. Mañana mismo iré a hablar con ese sinvergüenza…

—¡No, abuelo, por favor! —suplicó Daisy juntando las pálidas y delicadas manos—. Solo…

—¡Imogen, entra conmigo! Vendré antes de acostarme para asegurarme de que lo has dejado todo recogido, Daisy. Debería avergonzarte el comportamiento que muestras. Tus padres se revolverían en sus tumbas si te vieran.

Un trueno resonó bastante cerca. Los caballos volvieron a inquietarse.

—Deberíamos asegurar las puertas. Estas son demasiado viejas y no aguantarán —dijo Imogen tras echar un rápido vistazo al más que evidente deterioro que mostraba la madera.

—Deja que tu hermana se ocupe de sus tareas aunque sea por una sola vez en su vida.

Ella asintió y vio cómo su abuelo abandonaba el establo para bordear el rancho y entrar en la casa. Se fijó en la dificultad con la que caminaba, quizá empeorada por la tormenta. Siempre había sido fuerte como un roble, pero los dos últimos inviernos habían sido demasiado duros para él. El bastón se había convertido en su mejor amigo, y aguantaba todo el peso de su cuerpo. Había pertenecido al padre de Imogen y Daisy, hijo de Hershel, quien había sufrido un accidente cuando se había caído de su montura. El caballo había descendido sobre su pierna derecha y lo había dejado cojo hasta el fin de sus días. En cambio, la cojera de Hershel parecía deberse más a la edad.

La noche ya había llegado y cubría todo Jackson Hole. Sin embargo, los rayos iluminaban momentáneamente el hermoso paisaje, desde la cadena montañosa hasta el lago Jackson, a apenas unas unos veinte minutos a caballo. Imogen permanecía callada, sin saber qué decir. Su hermana Daisy estaba sonrojada, con una triste mirada, mientras intentaba abrocharse de forma poco acertada todos los botones de su vestido.

A Imogen no le había hecho ni pizca de gracia haberla visto en compañía de Henry. Era mayor que ella, con más experiencia y con una larga cola de mujeres que lo reclamaban como padre de sus ilegítimos hijos. Por supuesto, Imogen había entendido que Henry se hubiese fijado en su hermana: era de estatura mediana, con unos labios carnosos y un cuerpo exuberante. Había sacado lo mejor tanto de su madre como de su padre. Por eso no comprendía cómo su hermana se había fijado en aquel hombre. Quizá se debiese a su altura y a su delgado pero esbelto cuerpo. O quizá a sus rasgados ojos azules y a aquel pelo corto del color del trigo. Henry era guapo, pero a Imogen le gustaban los hombres con mayor envergadura y que poseyeran una mirada madura y juiciosa.

Como, por ejemplo, el desconocido que la había ayudado con Nieve. ¿Cómo había dicho que se llamaba? Ah, sí, Harvey. La torrencial lluvia y la escasa luz del crepúsculo le habían dificultado verlo con la claridad que habría deseado. Pero ni tan siquiera tales condiciones le habían impedido percatarse de su atractivo. Lo primero que la había cautivado habían sido los ojos color azul horizonte, marcados por unas espesas y oscuras pestañas que contrastaban y acentuaban sus iris.

—¿Vas a decir algo o vas a quedarte ahí como un pasmarote?

Las palabras de su hermana la sacaron de sus pensamientos. Sacudió la cabeza y tembló por el frío. Se le había olvidado que se había mojado a causa de la lluvia.

—Ya sabes mi opinión sobre Henry. Aunque admito que desconocía que tuvieses interés en él.

—¿Y quién no lo tiene? —preguntó su hermana, que agarró un trapo de gran tamaño para secar a Nieve. Comenzó a frotar con firmeza pero también con suavidad todo su cuerpo. La yegua se tranquilizó—. Era un secreto a voces.

—Lo sería para ti. Ni el abuelo ni yo lo sabíamos.

—He tenido cuidado… Eso sin contar con que ambos habéis estado muy ocupados con el rancho. Podría haberme paseado con él por aquí y no os habríais dado cuenta.

—Ya que tú apenas haces tu trabajo, lo hago yo.

—Te gusta. Disfrutas cuidando de todos los animales: Arena, Nieve, ese pequeño pájaro que atiendes con tanto cariño y…

—Sabes que, aunque yo haga tu parte, necesito que te centres. Después de los inviernos tan crueles que hemos pasado, especialmente en el ochenta y siete, los cultivos…

—¿Ves? ¡Ese es el problema! ¡Siempre hablas de lo mismo: trabajo!

Imogen miró a su hermana con el ceño fruncido. Deseaba con todas sus ganas zarandearla y hacer que volviera a sus cabales.

—Sabes que estás viva por el esfuerzo del abuelo y del mío, ¿verdad? Ni Henry ni tus amigas tienen nada que ver.

—Estás equivocada. De hecho, gracias a ellos no me muero de aburrimiento. ¡Estamos tan lejos del centro del pueblo…!

—¿Desde cuándo te has vuelto tan superficial? —preguntó Imogen, que avanzó un paso en su dirección. Su hermana secaba en ese momento el pecho del animal—. Tú no eras así. Hace apenas dos años todo sobre lo que hablabas era…

—He cambiado de parecer, ¿de acuerdo? —la interrumpió Daisy, que había terminado de secar al animal. Le quitó la brida y se enfocó en la puerta del cubil.

Y por eso le daba tanta pena a Imogen el cambio de su hermana. Era tan habilidosa con las manos que era la única capaz de arreglar las puertas y ventanas en cuestión de minutos. De hecho, ya había colocado la puerta del cubil. En cambio, ella no era tan inteligente ni talentosa como Daisy. Era trabajadora, pero hasta ahí llegaba su pericia. Imogen envidiaba la forma en la que su hermana trabajaba: encontraba la solución más práctica y resolvía cualquier problema en cuestión de minutos.

Su abuelo era consciente de la inteligencia innata de Daisy, y eso lo enfurecía todavía más. Odiaba ver cómo tanto talento era desaprovechado. Y para estar en brazos de un desalmado como Henry Anderson. Tanta materia prima y sin poder explotarla…

—Estás temblando. Deberías marcharte y cambiarte de ropa —dijo Daisy con tranquilidad, concentrada en lo que hacía—. Acabaré pronto.

Un trueno volvió a retumbar en las paredes del rancho, y lo siguió una brusca corriente de aire. Imogen asintió, pero antes fue hacia su hermana y se colocó a su lado para abrazarla. Envolvió su cuerpo con los brazos y colocó la cabeza sobre su menudo hombro. Temía que Daisy se dejara influir por Henry. Él no era tonto, más bien todo lo contrario, y algo debía de querer de su hermana para ir tras ella. Si hubiese sido solo atracción, ya habría dejado de verla semanas atrás.

—¿Puedes prometerme que tendrás cuidado?

—¿A qué te refieres, Imogen?

—A Henry, a todo. A las decisiones que tomes. Eres lista. Y mucho.

Daisy suspiró. A ella no le hizo falta mirarla para saber que había puesto los ojos en blanco.

—¿Quieres dejar de preocuparte?

—Lo que has estado haciendo hoy con Henry es muy peligroso, Daisy. No lo conoces lo suficiente. ¡Sabes todos esos rumores que circulan sobre él! Créeme si te digo que te arrepentirías si te vieses casada con alguien así.

Su hermana se deshizo del abrazo sacudiéndose. Imogen la miró con preocupación, pero Daisy parecía ignorar todos los peligros que seguían a aquel hombre. ¿Es que acaso no era capaz de ver aquella sombra de malicia en la mirada de Henry? ¿O esa sonrisa torcida que no hacía presagiar nada bueno?

—Prométeme…

—¿Pero aún sigues con eso?

—¿Puedes…?

—Está bien, tranquila. Ahora márchate, que quiero terminar esto cuanto antes. Mañana me espera un buen sermón del abuelo.

Imogen cerró la puerta del establo a sus espaldas. Fue recibida por la fría lluvia. Sin molestarse en correr, pues ya estaba mojada, contempló cómo sus botas se hundían en el fango, pisando todos los charcos que se interponían en su camino. Vio una pequeña rana saltar de un lado a otro antes de perderse en la vegetación.

Estaba preocupada. Muy preocupada. Tenía el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. De que algo malo iba a sucederle a Daisy, su hermana pequeña. Temía que Henry consiguiera manipular su inocente mente y la alejara de ellos.

Imogen aceleró el paso cuando un relámpago iluminó el cielo con un destello de luz. Las estrellas que miraba cada noche, tumbada sobre una manta, estaban tapadas por las espesas y gruesas nubes de la tormenta. Pero así era la primavera en Jackson Hole: fugaz y violenta, efímera y devastadora. Sobre todo para los cultivos que durante tanto tiempo Hershel y ella habían intentado plantar.

Más le valía tener una idea brillante o su familia y ella iban a pasar bastante hambre el próximo invierno. Eso si su abuelo resistía.

A la mañana siguiente Imogen se despertó con un tremendo dolor de cabeza. Supo que algo no andaba bien justo en el momento en el que estornudó con todas sus fuerzas, y eso le causó un profundo dolor en el pecho. Al parecer, su pequeña aventura bajo la lluvia le había costado un resfriado, pensó con un escalofrío.

Los rayos del sol entraban por la ventana e iluminaban su modesta habitación mientras los pájaros cantaban en el exterior. Incorporándose, echó una ojeada y vio que el sol se encontraba en su cénit, señal de que había amanecido ya hacía unas cuantas horas. Su abuelo le había dejado dormir en vez de despertarla para que se ocupara de los caballos y volviera a levantar el huerto. Ya que Daisy estaba allí, o al menos eso esperaba, podría proponerle alguna idea para evitar que las tormentas primaverales arrasaran con su pequeña plantación.

Después de haberse aseado y arreglado, bajó las escaleras con rapidez. Sus botas resonaron contra las escaleras de madera, alertando de su presencia. Sin embargo, no había nadie en el interior. Extrañada, decidió salir a pesar de las protestas de su estómago por estar en ayunas.

Lo primero que notó fue que la temperatura había subido, si la comparaba con la de la noche anterior. Lo segundo, que todo el rancho estaba cubierto de charcos de agua y fango, por lo que era imposible hacer nada con el huerto. Y, por último, que había un silencio ensordecedor solo llenado por los cantos de los pájaros. Extrañada, Imogen se dirigió hacia las caballerizas.

Ninguno de los dos caballos estaba.

Confundida, se quitó las botas y las dejó en el porche, junto a la mesa de madera y las sillas. Descalza, se dirigió a la cocina para desayunar. Un rápido vistazo a la despensa le hizo saber que necesitaba acercarse al centro del pueblo a comprar. Desgraciadamente, iba a tener que esperar unos días. Hasta que no fuera a casa de Allison y cuidara de sus tres niños durante dos semanas, no iba a tener dinero. El rancho ya no era productivo, y con el estado de salud de su abuelo empeorando cada año, los ingresos eran menores. Los días en los que la despensa estaba llena y desprendía un delicioso olor habían desaparecido. Si la situación seguía igual, Imogen podía verse obligada a vender a los caballos.

Desesperanzada, siguió desayunando, a pesar de no poder hacer nada hasta que su abuelo y su hermana regresaran. ¿A dónde habrían ido? ¿Por qué no la habían avisado? Observó la última pizca de pan y la poca leche que les quedaba. Su abuelo iba a pescar casi todos los días y se colocaba en la orilla junto a Craig, su único amigo en Jackson Hole. Al contrario que ellos, Craig vivía con relativa estabilidad junto a su esposa. Tenía la misma edad que su abuelo, y su única hija se había casado con un ganadero que le aseguraba una cómoda y placentera vida.

Imogen sabía que Hershel deseaba eso para ellas: asegurarles un futuro. Él no iba a durar mucho más, quizás ni siquiera fuese a sobrevivir al próximo inverno, y temía dejarlas solas. Jackson Hole era un lugar relativamente tranquilo, sin la presencia de bandidos, pero eso podía cambiar de un día para otro.

Las voces de su hermana y de su abuelo sonaron en el exterior. Parecían estar discutiendo. Imogen engulló lo que le quedaba del desayuno y salió disparada hacia el porche para colocarse las botas. Al terminar, se incorporó y vio a su hermana salir de las caballerizas, ignorando los alaridos de su abuelo.

—¡No tendrías que haberlo hecho! ¡No es justo!

—¿Qué ha pasado? —preguntó Imogen al ver el evidente enfado que ambos traían. Mientras que su hermana apretaba los puños a ambos lados del cuerpo, su abuelo tenía el rostro rojo y la vena de la frente marcada. Eso solo sucedía cuando estaba muy cabreado.

—¡Te casarás con Henry Anderson dentro de una semana! ¿Te enteras, jovencita? ¡Una semana!

—¡Eso es injusto! ¡La decisión la has tomado tú! ¡Me has avergonzado al acudir a su casa para exigirle…!

A pesar de que había cierta distancia entre su rancho y el próximo, Imogen estaba segura de que podían escuchar los gritos de su hermana y de su abuelo. Los pájaros habían dejado de canturrear, asustados por aquel alboroto.

—¡Haberlo pensado antes de intimar con él! ¡Y es mi última palabra! Te irás al pueblo con Henry una vez os hayáis casado, y te portarás como una mujer adulta y casada. ¡Se acabó vivir del cuento!

Daisy pasó de forma fugaz al lado de Imogen para subir las escaleras en dirección a su habitación. El portazo que dio se escuchó desde el porche. Hershel iba hacia ella, apoyado en el bastón con sus ojos azules reluciendo por el enfado. Su pelo blanco estaba oculto por el sombrero. En un rápido vistazo, Imogen vio que se había puesto sus mejores ropas, quizá en un intento por mostrar seriedad y firmeza ante Henry.

Su abuelo subió las tres escaleras del porche con dificultad, gruñendo cuando sus huesos protestaron. Aquella cabalgata no le había venido nada bien. Llevaba tiempo sin montar en caballo y más aún sin recorrer largas distancias. Imogen o Daisy eran las que se ocupaban de ir al pueblo o de hacer los recados. A pesar de tener tan solo sesenta y cinco años, los dolores de huesos le endurecían el rostro, tostado por el sol y el duro trabajo. Sus manos habían comenzado a deformarse y sentía dolores muy fuertes, especialmente en los días en los que había tormenta.

—¿Qué ha pasado, abuelo? —se atrevió a preguntar Imogen al verlo sentarse en una de las sillas del porche.

Su abuelo suspiró y sus hombros se encorvaron. Parecía muy cansado.

—Tráeme un vaso de limonada. Soy incapaz de ir a la cocina.

Asintiendo, Imogen se lo preparó mientras escuchaba los gritos de su hermana en el piso superior, despotricando. No entendía su enfado. ¿Acaso no estaba enamorada de Henry? Debía estar satisfecha, pues todas las mujeres que habían intentado casarse con él con anterioridad no lo habían conseguido, incluso a pesar de estar embarazadas. Él siempre había negado ser el padre, y, puesto que el papel de las mujeres siempre era bastante pasivo, el pueblo solía olvidarse con rapidez de ellas. Algunas conseguían casarse con algún hombre mayor, otras terminaban como bailarinas en el saloon o como prostitutas. Aquella injusticia le revolvía el estómago a Imogen.

Cuando volvió al porche, vio que su abuelo se había quedado dormido. Tenía la cabeza hacia atrás y el sombrero en el suelo. En su frente había gotitas de sudor y la piel estaba enrojecida. Observó la lentitud con la que se movía su pecho. Le llamó la atención la poblada barba blanca que ya tocaba la camisa de cuadros. Sabía que le gustaba, pero necesitaba al menos cortársela. Desde que sus manos habían dejado de serle útiles, usaba las tijeras cuando ya le crecía demasiado. No había aceptado la ayuda de Daisy ni de Imogen.

Dejando el vaso en la mesa, Imogen fue a las caballerizas a ocuparse de los caballos. Dudaba que su hermana lo hubiese hecho antes de salir disparada en dirección a la planta de arriba de la casa.

Imogen comenzó a cepillar a Arena, que parecía bastante contenta de verla. Le dio con el hocico en la espalda, soltando un suave sonido.

—Ojalá pudieses hablar para contármelo todo.

—Eres una cotilla, ¿lo sabías? —soltó Daisy a sus espaldas.

Asustada, Imogen dio un pequeño brinco y se golpeó el pie con el cubo.

—¡Maldición, Daisy! Odio esa costumbre tuya de aparecer sin hacer ruido.

—No quería que el abuelo se despertase. Seguiría gritándome.

—¿Por qué estás enfadada? ¿No es acaso lo que querías? ¿Casarte con Henry?

—¡Pero de esa forma no! —se quejó, cogiendo el otro cepillo para ocuparse de Nieve. Sus ojos azules estaban enrojecidos. Imogen supuso que había llorado—. Tendrías que haber visto a Henry, sonriendo de aquella forma bobalicona mientras el abuelo le pedía que restaurara mi honor —dijo lo último con retintín, moviendo su rubio cabello—. Ha sido humillante.

—Bueno, al menos no ha huido como ha hecho con otras mujeres.

—Ya me ha explicado Henry que la cosa no ha sido así. —El tono de voz de Daisy había subido, dispuesta a defender a su prometido a capa y espada—. Además, soy muy joven para casarme.

—¡Tienes veinte años! Podía haber sido peor, como la hija de Craig. Ella sí que se casó joven.

—Pero al menos con un buen partido.

—No creo que Henry esté peor que nosotros. Al menos con él podrás tener una vida algo más cómoda. —Imogen suspiró y continuó quitándole el polvo a la yegua, centrándose en las patas—. Creo que tendremos que vender a las yeguas en cuestión de meses. Apenas queda comida en la despensa.

Daisy permaneció callada, aunque había oído sus palabras. Después de la muerte de sus padres a manos de unos bandidos cuando iban en dirección a Yellowstone, su carácter se había vuelto más superficial e infantil. Imogen también se había visto a veces tentada de dejarlo todo de lado. Pensó cómo sería no tener más responsabilidades, no tener que cuidar más de aquellas tres locas criaturas que Allison tenía como hijos y poder estar por encima de todos aquellos que en el pueblo de Jackson la miraban entre cuchicheos y reprobaciones.

Pero luego recordaba que su abuelo y su hermana dependían de ella. Desde pequeña había deseado tener su propio rancho. Uno pequeñito, con un caballo, un perro, unas gallinas y poco más. Además de tierra fértil que le permitiera tener su propia cosecha. Ese había sido su plan de vida. Desgraciadamente, a lo largo de los últimos años, había caído en la cuenta de lo difícil que era llevar un rancho, y, poco a poco, su sueño había comenzado a desaparecer hasta no ser más que niebla. Insatisfecha, continuó con su labor, sintiendo una fuerte presión en el pecho y los ojos húmedos. ¿Hasta cuándo iba a aguantar esa situación? Esperaba que el Señor la ayudase, pues bien creía Imogen que se había olvidado de ellos desde hacía bastante tiempo.

2

Una semana más tarde Imogen contemplaba lo guapa que estaba su hermana al entrar en la iglesia del brazo de su abuelo. Su pelo rubio estaba suelto, corto y ondulado, con unas flores silvestres decorando su cabeza. Sus grandes ojos azules miraban con adoración a Henry, que la esperaba junto al padre Thomas. Resultaba fascinante la felicidad que había en los ojos de Daisy, que no veía a nadie más que a quien era su futuro esposo. Y eso asustó a Imogen. Mientras en Daisy brillaba el amor y el deseo de estar junto a él, en Henry había algo diferente. Más oscuro. Desconocido. Supo que no era la única en notarlo, pues su abuelo le dirigió una mirada cargada de significado.

Imogen tenía la sensación de que Hershel la estaba llevando a la boca del lobo al entregarla. Apretando los puños a ambos lados de su cuerpo, observó con auténtico pavor cómo la ceremonia transcurría con rapidez. Cuando se besaron, los pocos invitados que había aplaudieron con felicidad, celebrando la nueva unión. En cambio, ella no puedo hacerlo. Contempló la forma en la que su hermana se agarraba al brazo de su nuevo esposo, radiante de felicidad.

—Felicidades, Imogen. Estarás contenta —dijo Allison, que apareció a su lado rodeada por sus tres hijos y su esposo.

—Ella lo ha querido así —dijo con dificultad, incapaz de añadir nada más.

—¿Mañana puedes venir a casa? Samuel y yo tenemos que hacer unos recados.

—Claro. —Imogen miraba a su hermana, quien no paraba de sonreír y dar las gracias a los que se acercaban a felicitarla. Tenía el corazón en un puño, y el extraño presentimiento de que aquella superficial felicidad no iba a durar demasiado—. Estaré allí. A la hora de siempre.

—Muy bien, querida. Ahora, si me disculpas, voy a ir a felicitar a tu hermana.

Imogen asintió, y creyó que se había quedado sola hasta que alguien tiró de la falda de su vestido. Mirando hacia abajo, se encontró a Mariah, una de las hijas de Allison. Sus ojos verdes estaban entrecerrados y su pequeño puño pálido seguía agarrado a ella.

—Oh, hola, Mariah. No te he visto antes. ¿Qué tal?

—Bien. ¿Por qué estás tan triste?

Imogen alzó una ceja, sorprendida por la perspicacia de la niña, que no pasaba de los seis años. Llevaba un vestido celeste que le sentaba de maravilla. Al contrario que el resto de sus hermanos, Mariah era observadora y bastante seria. De hecho, gran parte de su encanto residía en su honestidad.

—No estoy triste.

—Lo parecías. Mirabas a tu hermana como si te estuvieses despidiendo de ella.

Estupefacta, se quedó sin palabras. Nadie le había leído tan bien los pensamientos como aquella niña. Supuso que disponer de mucho tiempo libre la ayudaba a observar a los demás.

—Se va a ir a vivir con su marido —le explicó, agachándose a su lado.

—Pero puedes ir a verla cuando quieras, ¿no?

—¡Por supuesto! —dijo con fingida alegría.

—Henry no me gusta —soltó Mariah de repente—. Sus ojos son parecidos a los de un tejón. Siempre alerta. Siempre tramando algo.

Ambas miraron a la persona en cuestión. Imogen sintió un escalofrío en la espalda. Esperaba que la inteligencia de su hermana pequeña fuera suficiente para mantenerla a flote, porque pensaba con total seguridad que aquella efímera felicidad que mostraba no iba a durar mucho tiempo. De hecho, fuera de la iglesia había algunas de las mujeres que lo habían acusado de ser el padre de sus hijos, expectantes ante el «sí, quiero» de Henry. A Daisy no parecía importarle en absoluto, pero su abuelo también estaba incómodo.

Se fijó en lo guapo que este se había puesto aquella mañana, con el pelo blanco peinado hacia atrás y la barba recortada. Por primera vez le había permitido cortarle todo lo que sobraba. Parecía más joven, incluso entrañable. Sin embargo, sus ojos reflejaban preocupación.

—¡Mariah, ven aquí! —llamó Allison a su hija, haciendo un gesto con la mano.

La niña le echó una mirada furtiva a imagen antes de marcharse, haciendo volar la falda celeste de su vestido.

A pesar de hacer una temperatura primaveral, Imogen sintió un frío sudor en las manos al mismo tiempo que un asfixiante calor la invadía. Su mirada se empañó; se quedó momentáneamente ciega y sufrió un repentino mareo. Sin esperar un segundo más, decidió dirigirse a la puerta de la iglesia del pueblo de Jackson para que le diera el aire. Comparado con su rancho, que estaba ubicado en Jackson Hole, en el pueblo había mucha vida. Siempre había alguien por las tiendas y calles, aunque en ese momento la mayoría estuviese concentrada en la iglesia. Todos querían ver a la mujer que había conseguido capturar a Henry Anderson.

La mayoría pensaba que habría sido a causa de su belleza, pues Daisy era espectacular. Sin embargo, Imogen presentía que se debía a algo más.

Una vez estuvo en el exterior, cerró los ojos y apoyó la espalda en la pared.

—Señorita, ¿necesita que la ayuden?

Antes siquiera de abrir los ojos, el corazón de Imogen dio un vuelco. Reconocía esa voz, le era familiar.

Abriendo los ojos, se encontró a aquel desconocido que la había ayudado con Nieve cuando se había escapado en plena tormenta. La sensación que le causó verlo le asustó, pues era parecida a la satisfacción de ver a alguien que admirabas en secreto, a hurtadillas, disfrutándolo desde la distancia.

Imogen se permitió estudiarlo a conciencia, pues el primer día que lo había visto había sido bajo el crepúsculo y las sombras. Sus ojos, de un intenso color azul horizonte, seguían siendo igual de atractivos y atrayentes, con una línea dorada que rodeaba el iris. A su vez, unas pestañas densas y oscuras los enmarcaban, contrastando con el color. Su nariz era recta, sus pómulos altos y pronunciados, y tenía unos carnosos labios que estaban curvados sutilmente hacia arriba. Su piel era más oscura que la de ella, de un tono tostado y dorado, como si, además de ser así, le hubiese estado dando el sol durante horas. El pelo negro, muy corto y rizado, estaba oculto bajo un sombrero.

Era tan guapo y masculino que le arrebató el aliento, y no pudo sino retirar la mirada de su rostro.

A juzgar por su altura, debe de medir un metro ochenta, aproximadamente, pensó Imogen. A sabiendas de que llevaba ya un rato mirándolo a conciencia, se aclaró la garganta y recordó sus últimas palabras.

—Eeeh, sí, estoy bien, gracias. Solo necesitaba que me diese el aire. Las bodas me… aturden.

—La entiendo —dijo él, esbozando una cálida y amistosa sonrisa. Sin embargo, para ella fue como un rayo de sol que iluminó su mente y despejó todos los pensamientos negativos que había tenido.

—Usted era… ¿Harvey? Me ayudó con Nieve, la yegua que se escapó del rancho —dijo, soltando una risita nerviosa. Al darse cuenta de su actitud, se obligó a coger aire y a tranquilizarse.

—El mismo, Harvey Brown. Pero no me ha dicho usted su nombre.

—Imogen —dijo ella con rapidez. Le temblaban las manos y, aunque desconocía el porqué, le tendió una—. Imogen Phillips.

Harvey se la estrechó con seguridad y firmeza, deslizando sus largos y callosos dedos entre los de ella, mucho más menudos. Por su áspero tacto, Imogen pudo saber que trabajaba duro, quizás con ganado, o en la tierra. La calidez que él desprendía contrastaba con el frío que ella sentía.

—¿Es tu hermana la que se casa? —preguntó él antes de retirar la mano.

Ella lamentó la pérdida de su contacto, aunque disfrutó contemplándolo mientras él miraba el interior de la iglesia.

—Sí, Daisy.

—¿Puedo saber el nombre de su marido?

—Es Henry. Henry Anderson —dijo ella con tranquilidad, escondiendo el veneno que le producía decir ese nombre. Vio que algo cruzaba el rostro de Harvey, oscureciéndolo. No supo si fue incertidumbre o recelo. Ella le preguntó—: ¿Lo conoce?

Harvey negó con la cabeza, cruzando sus fuertes brazos sobre el pecho. La complexión atlética que mostraba afirmaba una vez más que debía de trabajar con ganado o algo parecido. Si no, no tenía sentido que su cuerpo pareciese tan ágil y firme.

—¿Quiere venir? Hemos preparado una comida bastante simple y humilde, pero hay de sobra.

—No, aunque se lo agradezco. —Harvey clavó sus ojos en ella, como un águila que hubiese fijado su objetivo—. Tengo que marcharme. A mi hermana le encantaban las bodas. Solo he venido para asomarme. Ha sido un placer, señorita…

—Imogen —le recordó ella, estrechando la mano que le ofrecía.

Una brisa se levantó cuando algunas nubes despejaron el sol, que volvió a iluminar el pueblo. Gracias a esa brisa, el olor de Harvey llegó hasta ella y la embriagó; era masculino, salvaje y limpio, con una pizca de campo y lo que esto conllevaba: tierra fresca, bosque y lluvia. Aparte, había algo más, junto con su propia esencia mezclada con todos aquellos factores, que hacía que pareciera ajeno al pueblo.

—Pues felicidades, Imogen. Y hasta la próxima.

Imogen esbozó una sonrisa cuando él hizo un gesto con la cabeza en señal de despedida. Luego se dirigió hacia aquel semental que había visto el día de la tormenta, completamente negro y de grandes músculos. Vio que muchas personas lo miraban con desconfianza, cuchicheando y murmurando las palabras «mestizo» o «mulato». La rabia que sintió Imogen hizo que mirara, desafiante, a esas mujeres que cotilleaban, al igual que a sus maridos, que escupieron al suelo.

Sin embargo, una fugaz mirada de Harvey bastó para silenciarlos. Observó cómo se marchaba, alejándose sobre su enorme montura.

—¿Quién era? —preguntó una infantil voz a su lado.

Imogen la reconoció. Se trataba de Mariah, que había conseguido escabullirse de su pretenciosa madre. Parecía estar más a gusto con Imogen.

—Se trata de Harvey Brown.

—Sonreías. Mucho —observó la niña. Esbozó una sonrisa, mostrando los dientes que le faltaban—. Te gusta.

—No lo conozco.

—Sí, sabes su nombre.

—Es más complicado que eso, Mariah.

—Creo que me casaré con él —pensó la niña en voz alta.

Imogen sonrió, contagiándose del buen humor de la hija de Allison. Vio por el rabillo del ojo que su hermana se acercaba con una deslumbrante sonrisa en su bello rostro. Henry se había parado a hablar con Samuel, por lo que pudo olvidarse durante unos instantes de que su hermana se había unido a uno de los peores hombres del pueblo de Jackson.

Abriendo los brazos, recibió el menudo cuerpo de su hermana.

—Felicidades, cariño —murmuró en su oído—. Me alegra verte llena de dicha.

—Gracias —dijo Daisy, incapaz de ocultar su felicidad—. Ya no tendrás que lidiar conmigo. A partir de hoy viviré con él. Una carga menos para ti y para el abuelo.

—¡No eres una carga! No digas esas cosas. Si por mí fuese, te mantendría bajo mi techo durante toda mi vida.

—Eso piensas ahora, hasta que te cases algún día. Por cierto, ¿quién era ese hombre con el que hablabas?

—¿Te acuerdas la semana anterior, el día de la tormenta? Él fue el extraño que nos ayudó. Su nombre es Harvey Brown.

En ese momento apareció Henry por detrás de su hermana y envolvió la estrecha cintura de su esposa con sus brazos. Los ojos azules de Henry se entrecerraron y un músculo le palpitó en la mejilla.

—¿Harvey Brown?

Imogen se molestó por el tono de su voz. La forma en la que había pronunciado el nombre dejaba entrever sus intenciones.

—Sí, el mismo.

—¿Pasa algo, querido? —preguntó Daisy, girándose entre sus brazos.

—No, nada. Solo que no es buena compañía. Si fuera tú, me mantendría alejada de él.

Imogen se mordió la lengua, deseosa de soltarle que la única criatura vil que había allí era él. Y Henry sabía el poco aprecio que le tenía, ya que le dirigió a Imogen una mirada hostil que Daisy no captó. La tensión entre ambos era palpable.

—¿Por qué no vamos al rancho? Tengo hambre.

—¡Sí, a comer! —gritó Mariah, cogiéndole la mano a Imogen.

A medida que el sol de la tarde se escondía en la cadena montañosa que rodeaba el rancho, los invitados comenzaron a marcharse, aunque no antes de ver cómo la pareja de novios se despedía montada en un carro tirado por Nieve y por un caballo de Henry. Además de sus pertenencias personales, Daisy se había llevado a Nieve para tener una montura en su nuevo hogar. Siendo sincera, Imogen no iba a echar mucho de menos a ese animal. Solo se tranquilizaba con la presencia de su hermana, y sabía que no habría sido feliz separada de ella. En cambio, con Arena tenía un vínculo más cercano. Un vínculo que iba a desaparecer si se viese obligada a venderla.

Sacudió la cabeza y alzó la mano para despedirse de su hermana, cuyas mejillas estaban sonrojadas por el vino y el sol. Ver cómo se marchaba le rompió el corazón, al igual que a su abuelo. Este la contemplaba en el más estricto silencio, apoyado en su firme bastón. A medida que se alejaba, la postura de él se volvía más y más tensa. Al parecer, no era la única a la que no le había gustado aquella alianza.

Con el corazón en un puño, acabó por perder de vista a su hermana. Su mente le gritaba que fuera tras ella, que le implorara que se quedase. Algo dentro de su cabeza le decía que no iba a volver a verla, que aquella imagen de Daisy con su melena dorada y el vestido blanco era lo último que iba a tener de ella. A pesar de ello, no hizo nada. Algo que habría de lamentar el resto de sus días.

3

Cinco años más tarde

Imogen miraba con rabia a Henry, quien entraba en el saloon del pueblo de Jackson junto a una bailarina. Estaba borracho, aunque eso no le impedía meter una de sus manos por el escote del ajustado vestido de la mujer para acariciar sus grandes pechos. Ella se reía echando la cabeza hacia atrás y le daba un buen acceso para que la manoseara.

La última pizca de remordimiento que Imogen pudiese haber sentido por lo que iba a hacer desapareció y avivó el fuego que ardía en el interior de su pecho. Cuando Henry cerró la puerta tras de sí, Imogen salió de su escondite y avanzó. Eran las once y media de la noche, una hora en la que gran parte de los maridos abandonaban sus hogares para divertirse en el saloon. Aquel, Cabeza de Búfalo, era el más famoso en millas a la redonda, por sus bellas bailarinas y las grandes cantidades de alcohol que servían. Imogen sabía que se jugaba el pellejo al estar allí, a esas horas de la noche, vestida como un hombre y con su cabello rubio oscuro recogido bajo el sombrero de su abuelo, que en paz descansara.

Sus pasos no resonaron cuando subió los escalones que comunicaban con la entrada. Su yegua, Arena, estaba escondida y oculta para que nadie la viera. Los latidos de su corazón aumentaban con cada paso que daba. Estaba asustada, pero el rencor que le tenía a aquella bestia inhumana era mayor. La rabia superaba a la tristeza.

En cuanto puso un pie dentro, el olor a alcohol, pólvora y sudor le abofeteó el rostro. Arrugó la nariz, asqueada. Las luces del saloon eran fuertes y amarillentas, la música retumbaba por todo el lugar, al igual que las risas y la cháchara de todos los que estaban allí. Imogen se quedó en la puerta y paseó la mirada por todo el establecimiento para ver dónde se habría colocado Henry Anderson. Iba a ser fácil encontrarlo, pues era bastante atractivo y llamativo. Además, con que buscara cerca de las bailarinas, lo tenía fácil. El muy cerdo siempre las perseguía.

—¡Apártate, inútil!

Imogen se vio empujada por un hombre que entraba en Cabeza de Búfalo. Quitándose de la entrada, pues no quería llamar la atención, finalmente dio con él. Sentado en una silla y con la mesa repleta de bebidas ante sí, tenía a la misma bailarina a la que un rato antes estaba manoseando sentada sobre su regazo. Con una sonrisa felina acariciaba el desnudo muslo de la chica, subiendo lentamente hasta perderse en sus partes íntimas.

Imogen echó un rápido vistazo a la barra, donde se apilaban muchos vasos de cristal vacíos. Cogiendo uno cuyas dimensiones eran mayores, fue directa hacia Henry. Cada paso que daba afianzaba aún más su propósito. Por su mente pasaron los cinco últimos y largos años, desde que su hermana se había despedido con una gran sonrisa mientras la mirada de Hershel se empañaba, entristecido por lo que había tenido que hacer con tal de salvaguardar el honor de la joven y, quizá, para asegurarle un futuro a una de sus nietas.

Y ya no tenía familia. Estaba sola, desamparada.

Su rabia se incrementó al escuchar el comentario de Henry.

—¿Sabes? Tengo una yegua blanca que me sobra. Si te vienes conmigo a casa y me dejas colarme entre tus muslos, es toda tuya.

—¡Ni en tus sueños, canalla! —gritó Imogen antes de golpearle en la frente con el vaso.

La bailarina dejó escapar un gritito antes de que todo el saloon se sumiera en un profundo silencio. Imogen contempló la sorpresa en los ojos del que había sido el marido de su hermana, en cuya piel aparecieron pequeños cortes. Su pelo trigueño estaba cubierto de sangre, al igual que parte de su rostro y sus piernas. La satisfacción que Imogen sintió en ese momento fue como una corriente de electricidad que fluyera por sus venas. Estuvo a punto de sonreír, incluso de soltar una carcajada, pero no pensaba marcharse sin decir lo que quería y que se había estado callando dos meses atrás, tras la muerte de Daisy.

—Daisy está muerta por tu culpa, ¡por ti, maldito bastardo! Hiciste que su vida fuera un infierno. ¡Lo hiciste a propósito!

—¡Maldita puta! —gritó Henry lleno de rabia. Imogen dudaba si estaba más cabreado por las heridas producidas por el vaso o por su orgullo. Antes de que ella pudiera verlo, él ya se había incorporado y la sacudía por los hombros. Una de sus manos impactó en su rostro e hizo que cayera al suelo—. ¡Voy a hacerte pagar esto, zorra asquerosa!

Justo cuando Imogen pensaba que iba a llegar la primera patada a su cabeza, alguien lo frenó. Un hombre alto y musculoso se había colocado delante de ella para impedir que Henry la golpeara con saña. El desconocido tenía el pelo negro, corto y rizado, y sus anchos hombros estaban cubiertos por una camisa de color celeste. Perpleja, Imogen se preguntó quién demonios se metía en una pelea por una desconocida.

—Sabes que no puedes pegar a una mujer, Henry.

—¡Apártate de mi camino, maldito mestizo de mierda! Voy a darle a esa zorra el castigo que se merece.