Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

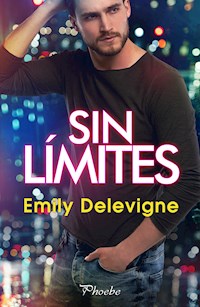

Sofía regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su abuela Linda. Cuando su padre le comunica que ha heredado una misteriosa caja, Sofía apenas le presta atención: hacía años que apenas tenía relación con ella. Cinco años después, vuelve para pasar el verano con su padre, quien le recuerda la existencia de aquella caja olvidada. Al fin decide abrirla, sin imaginar que descubrirá los secretos de una vida apasionante que cambiarán su percepción de Linda para siempre. Lo que Sofía tampoco espera es cruzarse con Colton, un hombre tan irresistible como exasperante, que pronto se convierte en su mayor dolor de cabeza… y en su mayor tentación. Entre encontronazos, sarcasmos y una química imposible de ignorar, Sofía se verá atrapada en un torbellino de emociones que la harán replantearse su estancia más de una vez. Pero en medio de la confusión descubrirá que a veces el mayor enemigo puede ser también el mejor aliado… y quizá algo más.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: junio de 2025

Copyright © 2025 Irene Manzano Pinto

© de esta edición: 2025, Ediciones Pàmies, S. L. C/ Monteverde 28042 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-10070-97-4

BIC: FRD

Arte de cubierta: CalderónSTUDIO®

Fotografías de cubierta: Freepik

Imágenes de interior capítulos: Freepik/Pikisuperstar en Freepik

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.

Índice de contenido

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Epílogo

Nota de la autora

Agradecimientos

Hitos

Índice de contenido

Dedicatoria

Página de título

Página de copyright

Epílogo

Palabras finales

Para Melón y Gazpacho, mis dos «perrhijos».Y a mi yegua, Luna. Gracias por tanto.

1

Cinco años atrás

—¿Te encuentras bien, cariño? —preguntó mi madre, mientras me miraba con aquellos grandes ojos azules, apretándome un hombro con calidez.

Incluso antes de pensar la respuesta, solté un escueto «Sí». No estaba segura siquiera de haber oído su pregunta, simplemente pensaba en lo culpable que me sentía por no haber visitado a mi abuela antes de su muerte. El dolor que se había instalado en mi pecho me dificultaba respirar, pero me dije que montar una escena en su entierro no era una buena idea.

Alcé la cabeza y vi el demacrado rostro de mi padre arrugado por el dolor. El hecho de que nuestra relación fuese lejana y un tanto extraña había sido una de las razones por la que había cancelado mi última visita a Coria del Río, Sevilla, pueblo de mi abuela y de mi padre. Mi madre no parecía especialmente afectada, aunque tampoco podía culparla. Estaba allí sólo para mostrar respeto hacia la madre del que había sido su marido durante quince años, y supongo que en parte por mí.

La vista se me nubló de forma momentánea cuando un rayo de sol se coló por unos de los ventanales e impactó en mi rostro. La calidez que noté en la piel ahuyentó el frío que sentía, a pesar de encontrarnos a mitad de junio en Sevilla. En otras palabras, hacía mucho calor, pero yo me sentía como si estuviese envuelta en una capa de plástico que me aislaba de todo.

Una vez más, supuse que se debía al sentimiento de culpa.

—Vamos —susurró una voz familiar.

Di un respingo cuando mi madre me empujó suavemente. La misa había terminado. Salimos de la parroquia de San José poco a poco, porque todas las personas que habían acudido al funeral de mi abuela se movían con lentitud, intentando llegar hasta mi padre. ¿Debía colocarme a su lado y aceptar el pésame de todos ellos? Mi madre debió de notar mi incomodidad, porque me cogió de la mano y me arrastró hacia el exterior, donde esperé con ella apoyada en una de las paredes de la iglesia a que mi padre saliera.

—Lo siento, chicas, me habían llamado del trabajo.

Carlos, el último novio de mi madre, vino a nuestro lado. Sus ojos verdes se centraron en mí antes de volver a hablar.

—Espero tener la oportunidad de darle el pésame a tu padre… Demonios, este calor es insufrible.

—Lo es —acordó mi madre, pasándose una mano por el cuello—. Estoy deseando darme una ducha. Pero antes comeremos algo; dicen que hay un restaurante japonés cerca de aquí, en este pueblo. Es bastante conocido.

Dejé de oír a mi madre justo en el mismo instante en que vi la oscura coronilla de mi padre asomar por las puertas de la parroquia, seguido por un enorme grupo de personas que le decían una y otra vez lo mucho que sentían la muerte de mi abuela Linda. Algo en su rostro me dejó entrever que deseaba largarse de allí, de todo ese tumulto, e irse a su casa. Bajo sus oscuros ojos, unas ojeras violetas comenzaban a hundir su mirada y hacerla mucho más vieja y triste.

Oí que mi madre me llamaba, pero conseguí apartar a algunos de los presentes hasta llegar a mi padre. Su boca, casi siempre un amargo rictus, se curvó hacia arriba.

—Sofía…

—Sofía, cielo. —Una mujer de pelo canoso y ojos verdes me cogió las manos, obligándome a darme la vuelta—. Lamento mucho lo de tu abuela Linda… Era una mujer maravillosa.

—Sí —respondí, esbozando una educada sonrisa—. Todos la echaremos de menos.

—Hablaba tanto de ti… Decía que te parecías mucho a ella cuando era joven, y tenía toda la razón.

—Es María, una de las vecinas de tu abuela —me informó mi padre.

Se lo agradecí con un gesto e intenté hablar con él para saber cómo se encontraba, pero nuevamente María parecía tener otros planes. Sus huesudas manos cogieron las mías y me las apretó. Las noté húmedas por el calor y me esforcé todo lo que pude para no mostrar lo contrariada que me sentía.

—Si algún día te pasas por aquí y quieres oír alguna de nuestras aventuras de jóvenes, no dudes en visitarme. Vivo en la calle paralela a la de ella.

—De acuerdo, gracias.

Miré a mi padre con una mueca cuando otra mujer mayor, esta con el pelo teñido de azul y unos grandes ojos castaños, se colocó entre mi progenitor y yo. Me dije que era normal, que en los pueblos la gente está más unida que en las ciudades y que sólo intentaban calmar mi dolor por la muerte de un ser querido. Lo que ellos no sabían era lo mucho que me agobiaba que me besaran y tocaran desconocidos. Al fin y al cabo, eso eran para mí. Quizá ellos tuviesen recuerdos de mi infancia, de cuando mis padres aún no se habían separado y éramos una familia feliz, pero yo no.

Resignada, acepté el pésame de todos ellos, apoyándome con cierta desgana contra el delgado tronco de un pequeño naranjo que se encontraba a mi espalda. El olor de este llegó hasta mí, fresco y ácido, y me devolvió a la asfixiante situación en la que me encontraba.

Una última familia se acercó a nosotros y repitió, casi con las mismas palabras, lo que habían dicho las anteriores. Dejé que me cogieran las manos, que me las estrujaran y me dijesen lo mucho que me parecía a mi abuela. Cansada, paseé la mirada por la plaza que teníamos delante y vi a mi madre y a su pareja hablando en voz baja y a vecinos mirándonos desde las ventanas de sus casas. Iba a centrarme nuevamente en la conversación cuando distinguí unas sombras oscuras bajo otro naranjo, observándonos. No podía ver sus rostros, pero eran dos hombres, uno de ellos muy bajito y encorvado. Por el contrario, el otro era alto y más esbelto.

Entrecerré los ojos y vi que se daban la vuelta hasta quedar expuestos a la luz del mediodía. Sí, eran dos hombres; uno de ellos tenía el pelo negro y el otro era canoso. El más bajito era un hombre mayor, aunque, al no ver su rostro, no pude saber qué edad tenía. ¿Serían vecinos del pueblo? Aproveché que la última familia ya se había ido para preguntarle a mi padre.

—¿Quiénes son? —Y señalé con la cabeza en dirección a los dos hombres.

—Son Yoshio y su sobrino Colton —respondió él, haciéndose visera con la mano y mirando en su dirección—. Vinieron desde Japón hace años. Yoshio era… muy amigo de tu abuela.

El mayor de los dos hombres era claramente japonés. El más joven era bastante alto y tenía un aspecto más occidental, si bien sí mostraba algunos rasgos asiáticos, como los ojos levemente rasgados. Aunque desconocía a qué país pertenecían, me extrañó que estuviesen en un pueblo como Coria del Río. Doblaron una calle y terminé por perderlos de vista, aunque no aparté la mirada.

—No nos han dado el pésame.

—Sí que lo han hecho, pero tú estabas con tu madre. Me han dicho que te lo diera.

—Fran, ¿cómo estás? Lamento mucho lo de tu madre.

—Gracias, Carlos. —Mi padre le estrechó la mano.

—Habíamos pensado ir a comer a un restaurante japonés que hay cerca de aquí; ¿te gustaría venir?

La suave voz de mi madre me estremeció. Mi padre debió de sentir algo parecido, ya que apretó los labios hasta convertirlos en una tensa línea. Nadie, excepto yo, era consciente de lo mucho que aún le afectaba verla. A veces me preguntaba qué había pasado entre ellos para que acabaran separados. Sí, Carlos era guapo, pero mi padre lo era aún más, y tenía un porte regio y elegante del que el actual novio de mi madre carecía. Además, los valores que tenía mi padre eran diferentes a los de él. Por ejemplo, mi padre habría sido incapaz de salir de una misa por una llamada de teléfono. Eran pequeños detalles que, deduje, para mi madre no suponían nada.

Aún estábamos cerca del naranjo, y sus hojas se movieron a causa de una cálida brisa, dejando pasar los calurosos rayos del sol, que iluminaron los oscuros ojos de mi padre durante unos segundos. Castaño cálido, como un café solo, en contraste con los fríos aunque hermosos ojos de Carlos.

—No, gracias, quiero marcharme a casa —respondió mi padre.

—¿Estás seguro? Podemos ir a otro sitio o…

—No, de hecho, os recomiendo que vayáis. Tienen la mejor comida japonesa que haya probado nunca. Yoshio tiene una mano increíble para la cocina.

Luego guardó un intenso silencio antes de aclararse la garganta. Lo comprendí: quería despedirse de mí, pero no sabía cómo. Me acerqué a él y le di un torpe abrazo, al que él respondió de la misma forma. Debíamos de dar una imagen un tanto rara y desacompasada. Aun así, su abrazo consiguió en cierta forma calentar mis heladas manos.

—Demonios, Sofía, con el calor que hace y estás helada.

—En eso me parezco a la abuela, papá —respondí con una tenue sonrisa.

Él asintió.

—Es verdad, siempre frías. Por cierto… —Parecía nervioso, tenso. Pasaba el peso de un pie a otro con la mirada perdida. Transcurrieron unos segundos antes de que se decidiera a soltar lo que quería decirme—. Yo… Si algún día te apetece quedarte un fin de semana aquí, sólo tienes que decírmelo. Puedo recogerte. Tu abuela Linda… te dejó algo. No sé muy bien de qué se trata; es una caja, y supongo que contiene muchos trastos… Pero si quieres venir a verlo un día…

Para ser sincera, el posible contenido de aquella caja me llamó la atención. No por lo que fuera, sino por el hecho de que mi abuela se hubiese acordado de mí. Después de todo, había tenido relación con ella siendo pequeña, no adulta, y la primera etapa de mi vida era borrosa: apenas tenía destellos y flashbacks en mi cabeza.

—Claro, te escribiré —respondí—. Y… ¿papá? Siento mucho lo de la abuela, de verdad. Debí…

—Está bien, no te preocupes… —me interrumpió con rigidez—. Carlos, Ana… —dijo a modo de despedida antes de marcharse y dejarnos atrás y sin volverse siquiera una vez.

Mi padre era esbelto y alto, superaba el metro ochenta, pero ese día parecía más pequeño, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. La culpabilidad que yo sentía aumentó al verlo solo. Nadie estaría con él, tendría que superar la muerte de su madre en soledad, como había hecho con otros acontecimientos de su vida. Sin ser consciente, avancé un paso, deseosa de seguirlo e intentar en cierta forma aliviar parte de su dolor.

La mano de mi madre en mi hombro me paró.

—Vamos, Sofía, ya hemos terminado aquí.

—Pero ¿no íbamos a comer en el japonés? —preguntó Carlos, lejos de todo aquello y metido en su burbuja personal, inconsciente de la incomodidad que se había establecido entre nosotras.

—Volvamos a Huelva; no se nos ha perdido nada aquí.

Caminamos de vuelta al coche de Carlos, mientras mi madre se quejaba del bochorno. Acostumbrada a vivir fuera de allí, parecía haberse olvidado del calor sevillano, pensé, mirando una última vez hacia atrás. La calle estaba vacía, no había ni un alma; incluso las ventanas de las casas desde donde anteriormente nos habían estado observando estaban ahora cerradas a cal y canto, quizá intentando impedir que los ardientes rayos del sol penetrasen en los hogares.

El humor de mi madre mejoró cuando nos montamos en el enorme y nuevo vehículo de Carlos. Vivir cerca de la playa, en Huelva, mitigaba algo el intenso calor, decía mi madre. Yo, por el contrario, sentada atrás, seguía con las manos frías.

Mi teléfono vibró ante nuevos mensajes de WhatsApp. Serían mis amigas. Miré por última vez el pueblo, contemplando varios locales y negocios donde mi abuela había pasado parte de su vida: la peluquería de Fátima, la tienda de comestibles y el restaurante japonés desde el que un hombre miraba en mi dirección, con el rostro oscurecido por la sombra del toldo. Me volví para mirarlo por el cristal de atrás, pero ya nos habíamos alejado demasiado. La figura acabó siendo un borrón, apenas una mancha que desapareció cuando tomamos otra calle.

Cogí aire y escuché la canción que emitía la emisora de radio que Carlos sintonizó, intentando alejar los recuerdos fugaces de mi abuela y el desolado rostro de mi padre.

2

En la actualidad

—¿Por qué no te quedas aquí, Sofía? O quizá podrías venirte con nosotros, ¿verdad, Carlos? —preguntó mi madre, encogiéndose de hombros.

Su novio asintió, sin apartar los ojos de la televisión, donde dos equipos de fútbol jugaban.

—No tienes que marcharte a Coria y…

—Mamá, no tengo ganas de ir a París ahora. Acabo de finalizar mis estudios de Peluquería y Cosmética y me apetece desconectar, descansar —respondí, terminándome lo poco que quedaba de mi cerveza—. Además, papá me escribió hace unos días; aún tiene la caja de la abuela.

—Está bien, si es lo que quieres… Ya eres adulta, al fin y al cabo. —Mi madre dio otro sorbo a su cerveza, suspirando—. No sé, creo que te vendría bien venirte con nosotros. Coria no es una gran ciudad, Sofía. Ni tiene tantas líneas de autobuses para que puedas moverte libremente…

—Tengo coche; si me apetece moverme, puedo hacerlo sin problema —respondí, mientras iba hacia el cuarto de baño para mirarme una última vez antes de ir a tomarme algo con mis compañeras de estudios.

Con un rápido vistazo, vi que mi pelo seguía en su sitio, lo mismo que el maquillaje. Fui a darme la vuelta para salir cuando choqué con mi madre. Yo me reí, pero ella seguía preocupada y no muy convencida de que fuera a pasar el verano en Coria, con mi padre. Yo había pensado que, de esa forma, podría compensarle por haberlo dejado solo el día del entierro de la abuela.

Mi padre no parecía enfadado, sino que, en realidad, más bien se mostraba ilusionado por el hecho de que su única hija fuese a pasar el verano allí. Me había sugerido la posibilidad de trabajar a media jornada en una de las peluquerías a las que mi abuela solía acudir. No me había parecido mala idea, porque así no sólo ganaría algo de dinero, sino que también conocería a las vecinas del pueblo. Según me había dicho mi madre, mi padre era bastante conocido, tanto por haberse criado allí como por ser policía local.

—Sofía…

—Mamá… —Me paré al ver que me seguía. Sus ojos claros mostraban su poca disposición a dejarme ir—. Tarde o temprano me independizaré, ya tengo veinticinco años. No vamos a vivir juntas toda la vida.

—Lo sé, pero ¿y si te acaba gustando? ¿Y si te quedas en Coria? No estamos cerca.

—Está a una hora y poco. —Puse los ojos en blanco y palpé mi bolso cuando mi móvil vibró—. Y papá no se ha quejado nunca a la hora de venir aquí. Además, que yo me quede en Coria es tan poco probable como que tú te quedes embarazada de Carlos.

Mi madre puso a su vez los ojos en blanco, mientras me seguía hasta la puerta de la calle.

—Vaya estupidez acabas de decir.

—Igual que la tuya.

Le di un beso en la mejilla y abrí la puerta, encontrándome con el Seat de mi amiga Elizabeth, o Eli, como la llamábamos todas, esperándome. Me sonrió ampliamente antes de bajar la ventanilla.

—Vamos, que llevo esperándote diez minutos… ¡Oh, hola, Ana!

—Hola, Eli —respondió mi madre sin tanto entusiasmo—. Tened cuidado, ¿de acuerdo?

Sin contestar, me subí al vehículo e hice un gesto de despedida con la mano antes de que Eli arrancara el coche y nos alejásemos de mi casa. Mi madre volvió a entrar. Solté un suspiro y me centré en mi amiga.

—Demonios…

—¿Sigue insistiéndote en que vayas a París? ¿Por qué no le dices que me adopte? Yo iría encantada.

Esbozando una sonrisa, asentí.

—Se lo diré cuando vuelva.

—Además, te vas mañana por la mañana. Ya hasta has hecho la maleta. ¿Tienes ganas de ver a tu padre?

—Sí —respondí llanamente. No tenía mucha relación con él, y habría sido poco honrado por mi parte decir que lo echaba mucho de menos o que me moría de ganas por ir a Coria. Era sólo una visita.

—Conmigo no tienes que mentir, Sofía.

—Es mi padre, claro que quiero verlo. Pero tampoco me quita el sueño.

—Y podrás saber qué te ha dejado tu abuela en esa caja. Han pasado cinco años y ni siquiera has ido a abrirla. Eres rarísima.

Puse los ojos en blanco.

—¿Qué quieres que te diga? Le he dado alguna que otra vuelta, pero cada vez que pensaba ir mi padre se presentaba aquí, tenía exámenes o…

—Lo siento, cariño, pero creo que deberías haber ido antes —admitió Eli.

Me mordí la lengua, deseosa de responder con malicia, pero ella tenía razón. Había sido egoísta por mi parte no ir a verlo, excepto en Navidades con mi madre y Carlos. El hecho de que yo no hubiese tomado la iniciativa de visitarlo hasta hacía apenas dos semanas no decía mucho de mí como hija. Siempre me preguntaba cómo sería nuestro primer encuentro: ¿silencio total? ¿Comidas incómodas? ¿Tendría libertad para moverme por la casa o…? Era obvio que sí, pero después de tantos años sin convivir, para mí él era casi como un desconocido.

Un desconocido al que le tenía cierto cariño.

—Soy una hija horrible.

—Tampoco… Sólo que no ha sido fácil. Tu padre también… es un poco inaccesible. No es fácil llegar a él, según lo que me has contado.

—Mi madre dice que se le agrió el carácter tras el divorcio.

Eli asintió en silencio.

—¿Qué vas a hacer con Felipe?

—¿Felipe? —pregunté frunciendo el ceño—. Nada, ¿por qué?

—Ayer me volvió a mandar un whatsapp. Creo que te echa de menos. Dice que no le contestas a las llamadas ni a los mensajes.

—Eso es cierto, pero es porque hemos terminado —respondí, mientras Eli aparcaba el coche en una gran explanada. Íbamos a tomar algo en los bares que se encontraban apenas a unos metros de allí—. ¿Vienen Cristina y Julia?

—Sí, claro, nos están esperando.

Al bajarnos del coche, una brisa cálida movió mi melena. Me coloqué unos mechones detrás de las orejas y esperé a que Eli se pusiera a mi lado para dirigirnos hacia donde se encontraban los bares. Era una larga hilera de locales que siempre estaban abarrotados de gente de nuestra edad. Había ambiente y te podías tomar tranquilamente unas cuantas cervezas e incluso cenar. Casi siempre tirábamos para allá.

Caminamos hasta que vimos a Julia y a Cristina en una mesa en el exterior, con sus bebidas. Al vernos, alzaron las manos.

—¡Chicas, estamos aquí!

Julia era rubia y de ojos claros. Siempre llevaba unas gruesas gafas sobre su pequeña nariz, que le daban un toque inocente pero sensual. Cristina, en cambio, tenía el pelo decolorado por completo, y, con sus carnosos labios rojos, aquel piercing en el labio inferior y sus grandes pechos llamaba la atención allá donde fuese. Era guapísima, y la que mejor peinaba de todas nosotras. También tenía un estudio de tatuaje que compartía con su padre. Uno de sus brazos estaba lleno de dibujos y letras.

—¿Por qué habéis tardado tanto?

—Pregúntaselo a ella —dijo Eli señalándome—. ¡Perdona, tráenos dos cervezas, por favor! —le pidió a un camarero que acababa de tomarle nota a una pareja de una mesa de al lado.

—Es mi madre —solté, dejándome caer en la silla—. Cree que puede convencerme para que me vaya con ella a París.

—Yo iría —dijo Cristina—. Lo prefiero mil veces antes que un pueblo. Miradme, ¡estoy que me muero de asco!

—En cambio, yo te entiendo, Sofía —dijo Julia sonriendo—. Yo prefiero los pueblos. No hay tanto ruido como en las ciudades.

—No es que prefiera Coria a París; simplemente creo que es una buena oportunidad para ver a mi padre —respondí cansada.

—Oh, claro, lo siento —se disculpó Cristina con una sonrisa.

Musité un «gracias» cuando el camarero nos dejó dos botellines de cerveza muy fríos. Al dar el primer trago, gemí. La fría bebida entró en mi acalorado cuerpo, aliviándome. Las manos, por el contrario y como siempre, las tenía un poco frías.

—Es el mejor sitio para beber una buena cerveza —dije alzando el botellín.

—Pues sí, y ya no digamos…

—Bueno, bueno, bueno, pero ¿a quién tenemos aquí? —Una voz familiar y masculina interrumpió a Eli, y supe al instante de quién se trataba, a pesar de estar detrás de mí—. Pero si es Sofía Barrios… ¿Tan ocupada has estado para no poder responder a mis llamadas?

Cerré los ojos y, al abrirlos, ya lo tenía a mi lado. Felipe era guapo y bastante atractivo, tenía esa aura de chico malo que durante meses me había atraído como a una polilla la luz. Pero ya no. Su pelo rubio oscuro, sus ojos azules y su amplia sonrisa eran los rasgos más destacables que poseía, aunque también contaba con un cuerpo de infarto. Los dolores de cabeza que había tenido a causa de mi relación con él eran incontables. Cada vez que lo veía, sentimientos encontrados me invadían: decepción y alivio. Decepción por haber perdido tanto tiempo con él y alivio por habérmelo quitado de encima.

—¿No has pillado la indirecta, Felipe? —pregunté, alzando una ceja.

—¿Te vas a Coria y no quiere despedirte de mí?

—Prefiero despedirme de mis amigas. De ti ya lo hice hace tiempo.

Felipe no estaba solo; detrás de él había dos tíos que se rieron por mis mordaces palabras. Él no parecía contento con mi contestación, pero no podía importarme menos.

—Así que te vas al pueblo con tu padre. ¿Vas a relacionarte con los catetos o…?

—¿Te has dado cuenta de dónde estamos, Felipe? —pregunté, alzando una ceja y abriendo los brazos. El sitio no tenía ni mucho menos un ambiente pijo—. Tampoco es que tú te alejes mucho de ellos. ¿Por qué no te largas y me dejas disfrutar de mi última noche aquí?

—¿A qué hora te vas?

—Eso a ti no te incumbe —respondí seca, sin apartar la mirada de sus ojos claros.

Alzando la cabeza, se fue sin despedirse y gruñendo a los dos que lo seguían. Vi cómo se largaba y me pregunté qué demonios había visto en él y por qué había perdido meses yéndole detrás, intentando llamar su atención. Felipe representaba todo aquello que nunca querría en un hombre: inmadurez, irresponsabilidad e inestabilidad. Estar con él era como pender de un fino hilo que podía romperse en cualquier momento.

—Sigue siendo un capullo —dijo Julia, negando con la cabeza.

—Un capullo que está muy bueno, pero sí, un capullo —admitió Cristina, guiñándome un ojo—. Te lo dije desde el primer momento en que pusiste tus ojos en él: no merecía la pena. Huele a problemas.

—Huele a mierda —intervino Eli, bufando—. Se cree superior al resto de los hombres, ¿y cuántas veces lleva intentando presentarse para policía? Porque yo ya he perdido la cuenta. Es una rata.

—Tampoco deberías culparte. —Julia inclinó la balanza a mi favor—. Todas nos hemos enamorado de algún chico malo a lo largo de nuestra vida.

—Cierto —admitió Cristina, que llevaba tiempo con su novio—. Ya te llegará, Sofía.

—No tengo prisa —afirmé, relajada en mi silla de plástico—. Estoy bastante bien así.

—Felipe ha sido como un huracán en tu vida. Arrasó a su paso de todas las formas posibles —comentó Eli, apretándome la mano.

Asentí, porque no podía estar más de acuerdo. Nada con él había sido bonito: sexo que a menudo me dejaba insatisfecha y, además, al no tener él dinero, siempre esperaba que yo asumiese el gasto de todo. Sin hablar del pobre y patético afecto que me daba y que yo, como una estúpida, había aceptado. Apenas tenía detalles conmigo, y, aunque antes desconocía el porqué, ahora lo sabía: no me tenía aprecio, nunca me lo había tenido. Simplemente le había dolido que le dijera que no quería continuar con él. Eso era todo.

—Bueno, olvidemos a ese capullo y pidamos otra ronda, que estoy sedienta. —Cristina llamó la atención de una camarera con rapidez y sonriendo ampliamente—. ¿Todas queréis cerveza?

—¡Sí! —respondimos.

Pasamos el resto de la tarde-noche entre cervezas y tapas, disfrutando de la última noche que pasaríamos juntas hasta que yo volviese a Huelva. Por supuesto, me habían prometido venir a verme algún día a Sevilla, aunque entendía que ellas también estarían fuera de Andalucía durante las vacaciones de verano: algunas trabajando, otras viajando.

Al mirarlas, me pregunté qué haría sin ellas en Coria, donde no conocía a nadie. Sin sus risas, su consuelo o los malos chistes de Eli. ¿Me arrepentiría de haber ido? De todas formas, tenía en mente probar unos pocos días y, en caso de ver que no pintaba nada allí o no me sentía cómoda, coger mi coche y volverme. Pero antes haría el esfuerzo. Por mi padre. Por mi abuela.

Me despedí rápidamente de mi madre, ya que temía que, si lo alargaba, volviera a insistir en que me quedase con ella. Con la ayuda de Carlos, metí mis dos maletas en el maletero y, tras escribirle un mensaje a mi padre diciéndole que salía en ese mismo momento, puse rumbo a Coria. Como mucho, en una hora y media estaría allí. Eran aproximadamente las once y media de la mañana. Mi padre, como buen policía, me había mandado un mensaje el día anterior sugiriéndome que saliera temprano para evitar retenciones, pero yo había hecho oídos sordos, y, después de apenas veinte minutos en el coche, ya me encontraba en el primer atasco.

La música de la radio no era de mi estilo, por lo que fui cambiando de emisora. El trayecto hasta Sevilla, a pesar de estar muy cerca, se me hizo eterno y pesado. Cuando por fin conseguí entrar en Coria del Río, apagué la radio y presté atención. Las calles eran estrechas y había coches aparcados en doble fila para descargar. Superados todos los obstáculos, en unos diez minutos aparqué justo enfrente de la casa de mi padre. Me bajé y miré a todos lados. Había personas paseando, otros con bolsas de comida de los supermercados o niños que iban corriendo hacia donde supuse que estaría el parque.

Cogí aire y llamé al timbre sin titubear. Esperé unos segundos, pero nadie abrió.

Volví a llamar, pero nada.

—¡Sofía! —gritó una voz masculina.

Al darme la vuelta, vi a mi padre viniendo en mi dirección. Sonreía ampliamente, lo que era una buena señal. Parecía feliz de verme. Cuando llegó hasta donde me encontraba, nos dimos un abrazo.

—He tenido que ir a unos recados. ¿Qué tal el viaje?

—Bastante bien, aunque he tardado más por el tráfico.

—Tendrías que haber salido más temprano, y no te habrías encontrado a nadie. ¿Y tus maletas?

—Aquí —respondí, conduciéndolo hasta el maletero.

Yo cogí una y él la otra, la que más pesaba.

—Te he preparado tu cuarto. He pensado que podrías instalarte e ir luego a la peluquería de Fátima. Todos tienen muchas ganas de conocerte.

Mientras mi padre abría la puerta de su casa para dejarme entrar, yo fruncí el ceño.

—¿A la peluquería? ¿Tan pronto?

—Sí, si quieres. Ya te dije que puedes trabajar con ella mientras estés aquí.

—Sí, recuerdo que me lo sugeriste. Claro, deja que guarde mis cosas y nos vamos.

Mi padre asintió y subió la escalera casi trotando. Yo, por el contrario, me paré y eché un vistazo al pequeño salón, donde había un sofá de color marrón oscuro y un sillón del mismo estilo. Enfrente, vi un televisor de considerable tamaño y una mesita baja de madera donde mi padre debía de poner la cerveza y otros aperitivos cada vez que había futbol. Unas suaves cortinas blancas tapaban la vista de fuera y junto a ellas había una lámpara de pie muy alta. Encima del televisor, en dos baldas barnizadas dispuestas horizontalmente, vi unas fotos: una de mi abuela junto a mi padre cuando era pequeño, otra mía siendo apenas un bebé y algunas más que no pude reconocer.

—¿Sofía? —me llamó mi padre.

—¡Ya voy! —dije en voz alta para que pudiese oírme.

Subí la escalera y entré en la que supuse que era mi habitación, ya que el resto de las puertas estaban cerradas. Los oscuros ojos de mi padre se clavaron en mí.

—Aunque esta es tu habitación, tengo también las llaves de la casa de la abuela. Si te apetece algo de intimidad, sólo tienes que pedírmelas. Está en la calle de atrás, no hay ni cinco minutos desde aquí. Sé que a tu edad… ya os comenzáis a independizar y…, bueno… —Al verlo nervioso, asentí con una sonrisa para tranquilizarlo—. Te dejo unos minutos; cuando acabes avísame.

—De acuerdo.

En cuanto salió, di una pequeña vuelta por el cuarto. La cama, con una colcha lisa y de color marrón, con estampado de siluetas de árboles, era más grande que la que tenía en Huelva. Al lado había una mesita de noche con una lámpara. Me incliné para probarla y la luz se encendió. Sí, funcionaba, a pesar de verse algo vieja y antigua. Las paredes estaban pintadas de un tono azul claro casi blanco y la enorme ventana estaba cubierta por cortinas blancas. Disponía también de un pequeño escritorio con una silla y unos estantes en los que sólo había una radio decorada con pegatinas que casi habían perdido su color.

Estaba bastante bien, pensé, dejando la otra maleta encima de la cama, como había hecho mi padre. Al darme la vuelta, vi un armario de considerable tamaño, en el que comencé a guardar mi ropa, esperando que no estuviese arrugada después del viaje. El armario tenía un espejo en una de las puertas, y me observé en él. Se me veía un poco pálida por el cansancio y el trayecto. Era la primera vez que cogía el coche para desplazarme fuera de Huelva. Cuando salía con mis amigas, casi siempre eran Cristina o Eli las que conducían.

Una vez terminé, le escribí un rápido whatsapp a mi madre para que supiese que ya había llegado y bajé la escalera. Mi padre apagó la televisión al verme y me hizo un gesto.

—Vamos; Fátima y las demás nos estarán esperando.

—¿Las demás?

—El resto de las chicas que trabajan con ella. Son sólo dos. Podéis entablar amistad y salir por el pueblo o por donde queráis. Ellas estarán encantadas de enseñarte Coria.

Caminamos unos quince minutos. El sol ya calentaba bastante, y busqué las gafas de sol dentro de mi bolso para protegerme de la intensa luz. Mi padre murmuró una maldición antes de limpiarse la frente con el brazo e indicarme por dónde tenía que girar. Llegamos a una vía en la que yo había estado antes con el coche. Se trataba de una calle con comercios a ambos lados. Cruzamos cuando el semáforo se puso verde y caminamos dos minutos más antes de que él hiciese un gesto hacia un local con grandes cristaleras que dejaban ver el interior. Un enorme letrero en la parte superior anunciaba la peluquería.

Entramos en un pequeño recibidor con una caja registradora y muchísimos productos para el pelo detrás, colocados en grandes estanterías. En la otra parte, separadas por una pared, debían de estar las peluqueras trabajando, ya que oía el sonido de los secadores y un parloteo continuo, además de música. Las paredes eran blancas y el suelo, de parqué.

Me gustó la combinación, sencilla y simple, me relajaba.

—¿Fran?

Mi padre y yo nos volvimos. Una mujer de unos cincuenta años se acercaba a nosotros. Llevaba el pelo, teñido de un rojo carmesí, recogido en un moño. Sus ojos oscuros se fijaron en mi padre con cariño, y a continuación lo rodeó con los brazos. Tenía las manos repletas de anillos y las uñas pintadas de rojo.

—¿Qué tal todo?

—Muy bien. Os estábamos esperando —respondió la mujer, antes de separarse de él y mirarme fijamente. Me di cuenta de que llevaba unas exageradas pestañas postizas que apenas le dejaban abrir los ojos—. ¿Es esta tu niña?

—Lo es.

—Es guapísima. Se parece mucho a tu madre, ¿no crees? —Se me acercó, sonriendo con calidez—. Encantada, cielo; yo soy Fátima.

—Sofía; es un placer —respondí.

—Ven, te voy a presentar a las dos chicas que trabajan aquí. Hoy estamos a tope.

La seguí hasta la otra parte de la peluquería, hasta llegar a un salón mediano, con un pequeño sofá donde esperaban dos clientas, mientras leían una revista. Había varios tocadores donde las dos peluqueras trabajaban con rapidez, hablando con las clientas a las que en ese momento peinaban. Había unos cinco tocadores con sus respectivos sillones, y me pregunté si me habían ofrecido trabajo por la alta demanda o como un favor a mi padre. Había pósteres colgados y altavoces por los que fluía la música, a pesar de no oírse nada en ese momento por el ruido de los instrumentos que utilizaban. En un pequeño cuarto a la izquierda había dos lavacabezas y estantes repletos de champú, mascarillas y otros productos.

Fátima me tenía cogida por la cintura y me llevó hasta las dos peluqueras, que todavía no se habían dado cuenta de mi presencia.

—¡Chicas! —gritó, con lo que consiguió que ambas apagasen los secadores. Cuando se volvieron, vi que las dos eran de mi edad—. Os presento a Sofía, la hija de Fran; va a quedarse hasta septiembre y seguramente trabaje con nosotras.

—Encantada. Yo soy Lucía —dijo una de ellas, de ojos almendrados y pelo rubio oscuro—. Bienvenida.

—Yo soy María —indicó la otra, una chica de piel olivácea. Se acercó para darme dos besos, y por su acento pude deducir que era de Latinoamérica.

—Sofía —respondí con una sonrisa, contenta por la simpatía que ambas desprendían.

—¿Vas a quedarte? Nos vendría bastante bien —expresó María en voz alta mientras encendía el secador y volvía a alisar el pelo de la clienta.

—Pues no lo sé. Acabo de llegar —respondí.

Mi padre hablaba con Fátima, que asentía y repetía una y otra vez que allí me encontraría como en casa y que estaba segura de que lo haría bastante bien. Se la veía ridículamente pequeña al lado de mi padre. Por otra parte, pensé que quién no se vería minúsculo al lado de él.

—¿Eres la hija de Fran? —preguntó una de las clientas.

—Sí.

—Eres idéntica a tu abuela, más delgada, pero tienes su rostro.

Sonriendo, me pregunté por qué nunca había visto una foto de mi abuela de joven. De esa forma sabría si me parecía a ella o no. Me froté los ojos por el cansancio, dándome cuenta demasiado tarde de que iba pintada. Alarmada, me acerqué al espejo y vi con alivio que todo seguía en su sitio.

Echándole un vistazo más a fondo a lo que me rodeaba, llegué a la conclusión de que era un buen sitio para trabajar. Había hecho prácticas en peluquerías diminutas, donde de forma continuada acababa chocando con otra trabajadora, o discutiendo por hacernos con el único lavacabezas.

—Al fondo de la peluquería hay otra sala donde se depila, se hacen las uñas y demás —explicó María, clavando sus negros ojos en mí—. ¿Conoces a alguien del pueblo?

—A nadie; he llegado hace apenas cuarenta minutos.

—Podemos quedar cuando salgamos de trabajar —propuso Lucía, sonriéndome a través del espejo.

—Claro, sería genial.

—Pues hecho, dale tu número a Fátima y te mando un mensaje cuando salgamos. Te sentirás como en casa, Sofía —añadió la chica, volviendo a centrarse en la cabeza que tenía delante.

Me despedí con un gesto y fui hasta donde se encontraban mi padre y Fátima. Ambos me miraron con inquietud, esperando mi reacción.

—Está bastante bien —admití—. De hecho se ve genial, Fátima.

—Gracias, cariño. ¿Qué piensas entonces? ¿Quieres trabajar durante el tiempo que estés aquí? Tendrías que hacer una pequeña prueba para asegurarme, pero después podrías incorporarte.

—Claro.

—¿Te veo el lunes? Mañana domingo no abrimos.

—Estaré aquí el lunes. Gracias por la oportunidad —respondí, despidiéndome de la mujer.

Salí de la peluquería con mi padre; no había sido consciente de la fresca temperatura del local por el aire acondicionado, y una intensa ola caliente impactó contra mi rostro. De forma inmediata, sentí la piel pegajosa y el pelo de la nuca húmedo por el sudor. Mi padre tampoco parecía estar pasándolo mejor, ya que tenía la frente perlada de sudor y dos grandes surcos comenzaban a aparecer en la camisa de cuadros que llevaba.

—¿Te apetece ir al restaurante japonés?

La comida japonesa no era precisamente mi favorita, pero sí la de mi padre, y quizá era un lugar donde él se sentía seguro. Desde que había llegado, él había intentado por todos los medios hacerme sentir como en casa, al tiempo que me daba opción a tomar mis propias decisiones.

—Claro. ¿Está cerca?

—A diez minutos. Le dije a Yoshio que iríamos. Tu abuela le habló mucho de ti, y yo también. Está deseando conocerte.

—¿Es el dueño del local?

—Sí. Aunque ya es bastante mayor, él es el que cocina. Su sobrino a veces le echa una mano, pero tiene su propio negocio y suele estar ocupado.

—Espera, ¿son los dos que vinieron al funeral de la abuela?

—Los mismos —respondió mi padre, haciéndome un gesto con la cabeza para que doblásemos por una calle.

—Son japoneses, entonces.

—Yoshio sí, pero habla bien español. El sobrino es japonés en parte, porque su madre tiene raíces norteamericanas.

—Parece que tienes buena idea de ellos —comenté al ver la sonrisa en su rostro.

—Por supuesto, son mis amigos. Yoshio tenía muy buena amistad con tu abuela. Además, siempre que hay partido o deportes, los vemos en compañía de una buena cerveza en casa.

Asentí, sorprendida de que mi padre hubiese hecho tanta amistad con esa familia. Él siempre había sido solitario. Caminamos unos minutos más, que se nos hicieron interminables por el calor, hasta que entramos en un local bastante grande con suelo de parqué.

Me quedé sorprendida al ver la exquisita decoración. En Huelva había ido a algún que otro restaurante japonés, pero ninguno como aquel. Cuando mi padre me hizo un gesto con la cabeza, me di cuenta de que me había quedado parada en la puerta, observándolo todo como una niña pequeña.

Había muchas mesas bajas de madera con cojines negros y rectangulares en los que se sentaban los clientes. Las paredes estaban decoradas con unas lámparas; el local era bastante sencillo, pero unas litografías japonesas le daban un toque elegante y sereno. Una relajante y dulce melodía oriental fluía por los altavoces, con algunos instrumentos de cuerda que creaban una atmósfera de lo más agradable.

Sin haber probado la comida, entendí por qué a mi padre le gustaba tanto aquel lugar.

—Ven, Sofía.

Nos acercamos a una barra larga y ancha del mismo color que las mesas. No había nadie.

—¡Yoshio! —llamó mi padre de muy buen humor, dedicándome una sonrisa torcida—. Adivina quién está aquí.

Oí unos pasitos antes de que una puerta de detrás de la barra se abriera y apareciese un hombre bajito.

—Sofía, él es Yoshio, el dueño de este restaurante y el cocinero. Yoshio, ella es mi hija, Sofía. Se va a quedar todo el verano en Coria.

El hombre salió de la barra hasta colocarse frente a nosotros. Era más o menos de mi estatura, aunque estaba algo encorvado. Tenía la piel cuarteada y tostada y sus ojos rasgados apenas me dejaban entrever su tono color miel. Curvó la boca hacia arriba antes de agachar un poco la cabeza, cubierta de pelo cano.

—Tu padre me ha hablado mucho de ti. Me alegro de conocerte, Sofía —dijo en voz baja, con un acento marcado.

—Gracias, lo mismo digo.

Pensé que si él inclinaba la cabeza para saludar, yo debía hacer lo mismo. Intenté no mirarlo fijamente, por lo que di media vuelta y señalé el restaurante.

—Tiene usted un restaurante maravilloso. Nunca había visto un local tan bonito.

—Mi sobrino Colton es en parte responsable de que todo haya quedado tan… —se quedó callado, quizá buscando la palabra que quería decir— bien.

—¿También trabaja aquí? —pregunté en dirección a mi padre.

—No; como te he dicho antes, a veces echa una mano. Tiene una academia de kárate a unos diez minutos. Van casi todos los niños y niñas del pueblo.

—Sí, Colton a veces me echa una mano —asintió Yoshio sin dejar de sonreír—. Otras, viene Ami a ayudarme.

Supuse que sería una chica japonesa, ya que el nombre no me sonaba nada español.

—Ven, que no has visto el resto del restaurante. Hay varias fotos de Yoshio en Japón, de su familia y de Colton —explicó mi padre, haciéndome un gesto con la cabeza.

Yoshio extendió el brazo, describiendo una suave curva para indicarme que pasara. Me dirigí hacia donde había ido mi padre, frente a una pared donde no había mesas cerca. Me aproximé todo lo que pude. Había fotos de tamaño mediano. En una de ellas vi a Yoshio uniformado y cocinando, acompañado por varios chefs japoneses; otra era una imagen de Tokio al amanecer, en blanco y negro. Una de las que se encontraban a la izquierda parecía una foto familiar, también en blanco y negro, aunque no pude reconocer a Yoshio.

—Esta es la familia de Yoshio —dijo mi padre, resolviendo mis dudas—. ¿Ves esta mujer de aquí? Era su hermana mayor. Falleció hace unos años; pude conocerla en uno de sus viajes a España.

—Es muy guapa —murmuré, sintiéndolo realmente así. Estaba bastante seria, pero tenía unos labios carnosos y unos ojos más grandes que los de Yoshio.

—Estos son los padres de Colton… Ah, mira —añadió—, esta es una foto de él. Participó en varios campeonatos internacionales. ¿Cuándo le hicieron esta foto, Yoshio? —Mi padre se volvió hacia su amigo con el ceño fruncido—. No lo recuerdo.

No oí la fecha exacta que dijo, de años atrás, pero sí vi la imagen de la que hablaba. En ella se veía a un hombre de unos veinte y pocos años con un traje de kárate impoluto y un cinturón negro en las caderas. De complexión atlética y esbelta, tenía ambos pies en paralelo y las piernas abiertas. Rebuscando un poco en mi escaso conocimiento del kárate aventuré que se trataba de la postura kiba dachi. La posición del jinete de hierro. La mano izquierda adelantada, con el puño cerrado, la derecha más atrasada, también con el puño cerrado.

La seriedad, fuerza y determinación que transmitía Colton me tuvo pegada a aquella foto un buen rato. El fotógrafo ni siquiera se había tenido que molestar en captar la esencia del karateka, pues él la transmitía por cada poro de su piel. Dejé a un lado su atlético cuerpo para centrarme en su atractivo rostro, más occidental que sus parientes. Tenía los ojos parecidos a los de su tía Akira, si bien menos rasgados, y más grandes que los de Yoshio. Era su rasgo más destacable.

Nunca había contemplado una mirada tan ausente y tan llena de significado al mismo tiempo, como si no pudiese ver más que la superficie pero hubiese todo un fondo desconocido en él. Masculino, fiero… La yema de los dedos me ardía de las ganas que tenía de acariciar esa foto.

Su pelo oscuro estaba recogido en un moño, por lo que supuse que al menos le llegaría hasta los hombros. Una nariz recta daba armonía y acompañaba al resto de los rasgos, aunque no podía dejar de fijarme en sus labios, carnosos pero herméticos. Me resultaban sensuales incluso para ser los de un hombre.

Sin conocerlo, tenía la sensación de que se trataba de alguien serio, implicado e impenetrable. Su postura era tan perfecta que ¿cómo no iba a serlo él?

—Espectacular, ¿verdad? Tendrías que verlo hacer uno de esos katas o dando clase.

—Admito que me he quedado boquiabierta —murmuré alejándome un paso, pero incapaz de apartar la vista—. De pequeña hacía kárate y…

—¡Es verdad! —me interrumpió mi padre—. ¿A qué cinturón llegaste, Sofía? ¿Azul? Creo que fue bastante alto…

—Naranja, papá… —dije sonrojada—. Aunque ahora mismo tendría el blanco, porque no recuerdo nada —admití.

—Puedo hablar con Colton. Tiene una larga lista de espera para los nuevos alumnos, pero estoy seguro de que contigo haría una excepción.

—Papá, no tienes que buscarme distracciones aquí, no te preocupes…

—Para mí no es ningún problema. Colton es mi amigo. ¿Tú qué piensas, Yoshio?

Tanto mi padre como yo nos volvimos hacia Yoshio, que había permanecido en silencio todo ese tiempo. Sus amables ojos estaban fijos en mí.

—Seguro que puede buscarte un hueco en el grupo de adultos —dijo, hablando por primera vez.

Empezaba a tener la sensación de que mi padre estaba haciendo todo lo posible para que me sintiera cómoda, para que formara parte del pueblo. Agradecía su esfuerzo, pero también comenzaba a incomodarme. Además, ¿qué pensaría ese tal Colton si me veía allí, saltando por delante de varias personas sólo por ser la hija de su amigo?

Oí un barullo a mi espalda y, al darme la vuelta, vi que entraban los primeros clientes. Todos saludaron a mi padre y a Yoshio antes de sentarse a las mesas que consideraban oportunas. Mi padre me tiró del brazo.

—Cojamos una buena mesa. Hemos sido los primeros, y en menos de veinte minutos esto estará lleno.

Yoshio se retiró con una queda disculpa. Mi padre insistió en que nos sentásemos cerca de la barra. Iba a preguntar cómo ese hombre mayor se iba a encargar de la cocina y de los clientes solo cuando apareció una mujer. Llevaba un uniforme oscuro y el pelo, liso y negro, recogido en un moño. También era japonesa, con ojos rasgados y oscuros. Su inmaculada piel pálida dejaba entrever un suave tono rosado en las redondas mejillas y unos carnosos labios pintados de rojo.

—Esa es Ami —me explicó mi padre.

—Es muy guapa. ¿Tiene mi edad?

—¿Ami? —Mi padre se rio—. Tiene treinta y cinco.

—¿Qué? —casi grité—. ¡Pero si parece más joven que yo! ¿Cuántos años tiene Yoshio?

—Sesenta y cinco.

—¿Y Colton?

—Mmm, estará en los treinta y tantos.

Vaya, no había acertado con mis cálculos. Pensaba que Yoshio tenía la misma edad que mi padre, pero era mayor. En cambio, sólo había visto una foto de Colton cuando era más joven, por lo que no sabría si aparentaba su edad hasta que lo viera. Tal como mi padre había dicho, el restaurante se llenó en diez minutos. Varias familias se apuntaron en una larga lista de espera. Al rato apareció otro chico con el mismo uniforme que Ami. Esta se nos acercó.

—Perdonad el retraso. No esperábamos que la gente fuese a venir tan temprano hoy —dijo con una suave voz.

—Ami, ella es mi hija, Sofía —nos presentó mi padre, sonriendo—. Viene a quedarse todo el verano, como ya sabes.

—Es un placer, Sofía. Tu padre nos ha hablado mucho de ti en los últimos días.

—Gracias —respondí algo azorada. Nunca había imaginado que mi padre estuviese tan ilusionado con mi visita—. Es un placer.

—¿Qué os pongo de beber, chicos?

Mi padre respondió por los dos, ya que yo volví a perderme en mis pensamientos. Eché un rápido vistazo hacia las cocinas y por una pequeña ventana pude ver a Yoshio. Él debió de sentir que lo observaban, porque giró la cara y me sonrió. Luego volvió a centrarse en su trabajo.

—He pedido dos cervezas, pero también una botella de agua. La comida japonesa siempre me da mucha sed.

—A mí también —respondí con franqueza—. ¿Ese chico es hermano de Ami?

—Sí, Isamu. Creo que tiene tu edad, veinti…

—Cinco —terminé.

—Sí, eso.

El resto del almuerzo fue bastante cómodo. Pedimos algo de sushi, onigiri, unas bolas de arroz envueltas en algas y katsudon, uno de mis platos favoritos. Este era un filete de cerdo empanado que se servía con arroz y huevo revuelto. Lo había probado todo anteriormente con mis amigas, en Huelva, pero tenía que admitir que Yoshio era un experto cocinero. En mi vida había probado un katsudon tan jugoso; las especias que le había echado combinaban con el sabor del resto de los ingredientes, creando una amplia gama de contrastes que me sacó más de un gemido al probarlo.

Mi padre se había decantado por el pollo, y al terminar se negó a que lo invitara. Pagó él y dejó muy buena propina.

Tras despedirnos de todos, nos fuimos directos a casa. Hacía demasiado calor y no me apetecía dar más vueltas al menos hasta la tarde. Eso sí, de camino me paré en una pastelería para comprar dulces para la merienda.

Cuando llegamos a casa, suspiré de placer. Estaba fresca y el calor no había conseguido traspasar las anchas paredes. Mi padre fue a tumbarse al salón, con la televisión puesta de fondo. Yo me dirigí a mi cuarto y cerré la puerta al oír sus fuertes ronquidos.

Tumbada en la cama, comprobé que era bastante cómoda. Me acordé de mi móvil y lo saqué de la bolsa. Tenía varias llamadas perdidas de mis amigas. Le mandé un rápido mensaje a Eli para que hiciésemos una videollamada. Me respondió en apenas unos segundos, haciendo ella la videollamada.

—¡Eh, forastera! ¿Qué tal te va por Coria? ¿Has sufrido mucho?

Sonreí ante su tono bromista. Estaba en su habitación.

—Bastante bien. Me esperaba mucho menos —admití—. El lunes empiezo en la peluquería, de prueba. Si les gusto, podré trabajar mientras esté aquí.

—Eso es genial. ¿Es grande?

—Es bastante amplia, la verdad es que me ha sorprendido. No es como la última en la que estuve.

Mi amiga chascó la lengua.

—Bien por ti. Ya sabes cómo tuviste que luchar por el dominio del lavacabezas.

—¡Ja! Aquella tía era infumable, no había forma de trabajar con ella —contesté con desdén.

—Pasemos a la parte importante: ¿algún chico guapo?

—No he conocido a nadie. —Solté una carcajada al ver su rostro—. ¡Acabo de llegar! Mi padre me ha llevado a la peluquería y luego al restaurante de un amigo suyo.

—¿Y ese amigo no tiene un nieto o un hijo guapo?

—¿Pero tú te crees que yo he venido aquí para eso? —Cambié de postura para estar más cómoda.

—¡Es para mí, tonta, no para ti!

Volví a reírme, incapaz de no contagiarme de su buen humor.

—Ay, Dios, no ha pasado ni un día y ya echo de menos tus bromas.

—Por supuesto; soy la amiga más divertida que tienes. Por cierto, ¿cuándo vas a ir a ver lo de la caja de tu abuela? Sabes que todas estamos esperando a que nos digas lo que contiene, ¿verdad?

—¡La caja! —Dejé caer el móvil sobre el colchón, al mismo tiempo que me llevaba una mano a la frente—. Se me había olvidado.

—¡Eh, eh! Me has dejado aquí tirada, no te veo.

—Oh, perdón. —Volví a coger el móvil—. Quizá vaya esta tarde. Creo que mi padre no tiene más planes de llevarme a recorrer el pueblo.

—¿Qué crees que pueda haber? —Eli se frotó los ojos con la mano que tenía libre, esparciéndose un poco el maquillaje que llevaba.

—No tengo la menor idea. ¿Fotos? ¿Libros? ¿Ropa vieja?

—¿Ropa vieja? ¿Para qué demonios querrías tú ropa vieja?

—¡Yo qué sé! Por cierto, mi padre me ha dicho que, en caso de que quiera tener intimidad, puedo quedarme en la casa de mi abuela.

—Anda, tu padre mola. Te ha buscado hasta un picadero.

Puse los ojos en blanco. ¿Cómo iba yo a llevarme a cualquiera a la casa de mi abuela?

—Eli…

—Es broma, es broma… Sólo te doy ideas… por si conoces a alguien y te pica…

—¿Si me pica qué?

—¡La curiosidad! ¿Qué va a ser?

Continué hablando con ella unos treinta minutos, hasta que sentí el estómago pesado por la comida, mis párpados luchando por cerrarse y un hormigueo en la nuca. Mi cuerpo me exigía una pequeña siesta. Un bostezo debió de alertar a mi amiga, ya que suspiró.

—Está bien, vete a dormir. Podemos hablar por la noche.

—¿No sales?

—No creo; las otras dos están con sus parejas. Vete a dormir, anda.

Colgué y bajé un poco la persiana, creando un ambiente relajante y oscuro que me ayudaría a conciliar el sueño. Me acurruqué sobre la almohada sin cambiarme de ropa y en unos pocos minutos me quedé completamente dormida, mientras se apagaban mis últimos pensamientos, en los que me preguntaba qué me habría dejado mi abuela Linda en esa caja.

Salí de mi sueño sobre las siete. Fue mi padre quien me despertó, diciéndome que por la noche no pegaría ojo. Así que, con dificultad, me aseé y comí uno de los dulces que había comprado, como había hecho mi padre, seguramente más temprano. La siesta me había dejado algo confusa y trastocada. Había tenido una especie de pesadilla caótica que me había imposibilitado descansar del todo.

Cuando terminé de recoger lo que había comido, me acerqué a mi padre, que veía una película en el salón. Sus ojos castaños se clavaron en mí.

—¿Todo bien?

—Sí. Había pensado ir a la casa de la abuela, por lo de la caja.

—Ah, claro. Las llaves las tienes ahí encima, en el recibidor —me indicó—. ¿Quieres que te acompañe? Ya sabes que está en la calle de atrás. No tiene pérdida.

—No, voy yo sola, no te preocupes. ¿Pone el número en las llaves?

—Sí, en el llavero están el nombre de la calle y el número.

—Genial. —Fui a darme la vuelta, pero me detuve—. ¡Ah! Por cierto, no compres ni prepares nada de cenar.

—¿Tú te encargas?

—Sí —respondí con una sonrisa.

—Si necesitas algo, llámame. No creo que salga hoy.

Me despedí con un gesto de la mano y cogí las llaves antes de dirigirme, como me había indicado mi padre, a la calle de atrás. Mientras caminaba, intentaba memorizar el nombre de alguna que otra calle por la que pasaba. Hacía bastante calor, a pesar de que eran ya más de las siete de la tarde, y en el corto trayecto hasta la casa de mi abuela comencé a sudar. Me pasé un brazo por la frente y gemí. Era un calor pegajoso, asfixiante.

Acabé llegando a la pequeña casa adosada con el número dieciocho. La fachada, a pesar de haber pasado cinco años, se encontraba en perfecto estado. Supuse que mi padre se había encargado de su mantenimiento. En el llavero había un total de cuatro llaves, por lo que fui probándolas de una en una hasta que encontré la que abría la puerta exterior. La cerré tras mi paso y avancé, sintiéndome inexplicablemente triste y decepcionada conmigo misma.

Subí los cinco escalones que llevaban hasta la puerta y entonces una cálida brisa movió mis cabellos y oí un repentino tintineo a mi derecha. Colgado de la estrecha fachada había un móvil de viento de metal. Me quedé quieta, esperando una nueva oportunidad que me permitiese disfrutar una vez más de su sonido. Y así fue: otra brisa, esta vez algo más fresca, movió los tubos de metal, que tintinearon al golpearse entre ellos.

Lo cogí y lo observé.

Vi unas letras japonesas en la superficie de madera de la que colgaban los tubos. No sabía qué significaban, y lo dejé donde estaba. Volví a probar las llaves hasta encontrar la que abría la primera cerradura y luego otra que había más abajo. Estuve un buen rato hasta que lo conseguí. Sonreí triunfante.

Al entrar, no supe qué me había esperado. ¿Telarañas? ¿Polvo? ¿Paredes agrietadas y muebles cojos que crujían? Nada más lejos de la realidad; parecía una casa habitada, en la que sus dueños hubiesen ido a dar un paseo. Cerré la puerta y dejé las llaves en el recibidor, sin saber adónde ir. Sentía que estaba entrando en un sitio donde no era bienvenida, y menos aún después de no haber ido a ver a mi abuela antes de su muerte.

Tragando saliva, fui hacia la izquierda. Vi un cuarto con dos camas separadas y un armario. Las colchas que cubrían las camas eran de flores de colores y había una mesita en medio de ellas, de madera oscura, con una lámpara bastante vieja. ¿Quién se había encargado de la limpieza? Estaba incluso mucho mejor que mi cuarto de Huelva, pensé con una sonrisa.

Salí de aquella estancia y eché un rápido vistazo a la cocina y luego al salón. La casa era muy parecida a la de mi padre, sólo que la decoración cambiaba. Pude ver que a mi abuela le gustaban los colores chillones. Las estanterías, repletas de libros, eran azules, rojas, verdes y amarillas; el sofá era marrón, pero estaba cubierto por una tela de algodón multicolor, con unos cojines a juego. Sin lugar a dudas la casa reflejaba el constante buen humor de mi abuela.

Abrí las ventanas del salón para dejar entrar la luz y, al mirar al exterior, vi un pequeño jardín. Las plantas estaban verdes y frondosas, en perfecto estado. ¿Le gustaría a mi padre la jardinería? Era increíble lo poco que sabía de él, pensé avergonzada.

Negué con la cabeza y subí la escalera que conducía al piso superior, donde encendí la luz. Había cinco habitaciones y en el pasillo que las comunicaba había varios cuadros de patos y flores. Me sorprendió ver que uno de ellos era de faisanes y flores y estaba firmado con letras japonesas. Era increíble cómo el artista había conseguido plasmar con tanta precisión a las aves, que parecían a punto de echar a volar. Las flores que las rodeaban habían perdido un poco de intensidad, pero, aun así, era imposible no disfrutar de sus trazos.

Me alejé para entrar en la primera estancia. Era un cuarto de baño, que se encontraba en muy buen estado, y, otra vez, lleno de colores. Mi abuela debió de hacer reformas tras la temprana muerte de mi abuelo, pues él siempre se había inclinado por colores más apagados y sobrios. Tras cerrar, vi que otra de las habitaciones era una especie de estudio, con tres librerías, estantes repletos de fotos y alguna que otra flor. La mesa de estudio era de caoba y tenía varios cajones. Fui a abrirlos, pero vi que estaban cerrados con llave. Recordé que en el llavero había una llave que no había usado para ninguna puerta. Bajé la escalera corriendo y volví a subir casi sin aliento.

Sí, necesitaba de forma urgente hacer deporte.

Probé la llave, pero no abría ninguno de los cajones.

¿Dónde demonios estaría la caja que me había dejado?, pensé, tras revisar cada una de las habitaciones.

Cerré todas las ventanas, dejándolas como estaban, y salí de la casa bastante desanimada y confusa. En el camino de vuelta recordé que me tocaba a mí ocuparme de la cena. Me paré en un paso de cebra y miré la hora en el móvil. Eran las nueve menos cuarto.

Busqué por internet un sitio donde comprar comida. Como no encontré ninguno que me llamara la atención, entré en un supermercado y, mentalmente, me puse a repasar todas las recetas que sabía. Podía preparar una ensalada de espinacas, queso y nueces. Compré todos los ingredientes necesarios y me dirigí a casa. Seguía dándole vueltas al asunto de la caja, distraída, y acabé tropezando en un pequeño agujero que había en la acera. Recuperé el equilibrio y seguí caminando, esta vez con la vista puesta donde pisaba.

Al llegar a casa, dejé las bolsas en la cocina.

—¿Papá?

—¡Estoy en el baño!

No guardé la comida, pues no sabía si él querría cenar ya, o, por el contrario, le parecería que era muy temprano.

Cinco minutos más tarde lo tenía delante.

—¿Qué tal te ha ido?

—La casa está muy cuidada; ¿te ocupas tú de ella?

—Sí —respondió, cogiendo dos cervezas del frigorífico y dándome una—. Rosa va una vez a la semana para la limpieza y Matías se encarga del jardín.

Ah, así que no era mi padre el que había hecho florecer ni prosperar todas aquellas plantas.

—Por cierto, ¿sabes dónde dejó la abuela la caja? No la he visto por ninguna parte.

Mi padre frunció el ceño.

—¿No?

—No está en ninguna habitación.

Él permaneció en silencio unos segundos y luego dijo:

—Creo que la guardé. En el techo del último cuarto girando a la derecha hay una trampilla que lleva al desván. Necesitarás una escalera para subir. Lo siento, cariño, se me había olvidado.

Vaya, no me había dado cuenta de la existencia de aquella trampilla. Estaba segura de que se debía de abrir con la llave que sobraba.

—No pasa nada, puedo intentar ir mañana o pasado. ¿Tienes una escalera? No recuerdo haber visto ninguna en la casa de la abuela.