Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

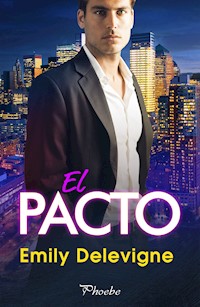

Poppy es una pintora callejera bohemia y despreocupada que vive en Nueva York. Sin embargo, guarda celosamente un secreto acerca de sus orígenes, ya que pertenece a una familia de clase alta de Londres que la adoptó siendo un bebé, a cuyas normas, protocolos y exigencias no quiere someterse. Por eso huyó del Reino Unido, para dar rienda suelta a su creatividad y su espíritu libre. Y por eso recela al conocer a Lucien Clark, un guapísimo, seductor e irresistible millonario, conocido socialité y dueño de una de las editoriales neoyorkinas más poderosas, quien quiere comprar todos sus cuadros para un proyecto de su hermana pequeña, a su cargo desde que sus padres murieron. Todo podría quedar en una simple transacción comercial… si no fuera porque la prensa rosa, que siempre ha acosado a Lucien, los pilla, y es entonces cuando él le propone a Poppy un pacto que beneficiará a ambos y en el que podrán mantener a raya los problemas que más les acucian: familia, posición social, prensa… Todo podrá quedar a un lado por el pacto… menos la atracción que parece haber surgido entre los dos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: octubre de 2022

Copyright © 2022 Irene Manzano Pinto

© de esta edición: 2022, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-35-2BIC: FRD

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®Fotografías: Connor Evans/IM_ Photo/ShutterstockIlustraciones de interior pincel: Craig Clark from PixabayIlustraciones de interior libros: Vector de biblioteca creado por macrovector - www.freepik.es

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

Prólogo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Epílogo

Agradecimientos

Contenido especial

«Si los peces tienen corazón, el agua donde viven también lo tiene».

Proverbio japonés

Prólogo

Diez años atrás

Extrañaba el sonido de las cigarras. Extrañaba estar sentada en un banco del parque Hirosaki y perder el tiempo mientras veía a los turistas enamorarse del castillo que se alzaba, imponente, sobre ellos. Me gustaba observar todo lo que me rodeaba, llevarme un bloc y dibujar lo que captara mi atención: a veces era una pareja enamorada lo bastante tímida como para solo darse la mano, otras alguna mariposa posada en una flor…

Fuera lo que fuese, echaba muchísimo de menos estar allí, en mi hogar.

Japón.

A veces me preguntaba cómo había sido para mi familia tan fácil dejar nuestro país atrás por establecerse en Inglaterra.

Como si no fuera más que un punto del mapa del que nos movíamos. Como si no fuera nuestro origen.

Así me sentía yo: perdida y con una extraña sensación de desasosiego en mi pecho.

Mis padres me habían adoptado en Londres siendo apenas un bebé de tres meses. Al parecer, les había llamado mucho la atención aquella niña pequeña de pelo rubio y melancólicos ojos grises que los miraba a través del cristal. Naturalmente, yo no recordaba nada, pero ellos me habían ofrecido una muy buena vida: los mejores colegios, profesores de piano y ballet, un buen círculo social tanto en Japón como en Inglaterra…

Era la suerte de ser adoptada por una familia con un nivel socioeconómico alto.

Les estaba agradecida. Y mucho. Los quería como a nadie en el mundo, junto con mi hermano, Kiyoshi.

Sin embargo, sentía que poco a poco me quedaba sin aire.

Necesitaba salirme del camino que mis padres habían elegido para mí.

Aunque para ellos pudiera ser una deshonra.

—¿Estás segura de esto?

Miré a mi hermano y alcé una ceja.

—Nunca lo he estado más.

—Pues entonces entra en ese estudio de tatuajes y no mires atrás.

—¿Estarás a mi lado pase lo que pase?

Kiyoshi me miró detenidamente y asintió. Luego, como si sintiese que lo necesitaba y a pesar de no ser muy dado a las muestras de cariño, me apretó un hombro.

—Siempre.

Cogí aire y comencé a dar los primeros pasos que marcarían un antes y un después en la relación con mis padres. Lo que estaba a punto de hacer los trastocaría muchísimo. Podía darse incluso la posibilidad de que no me dirigieran la palabra durante meses. Pero me veía incapaz de parar. Mis pies se movían solos, como si no me perteneciesen y tuvieran ansias de libertad.

Solo esperaba que mi repentina muestra de valentía no desapareciera de un día para otro. La necesitaría más adelante, cuando destruyera las cadenas que mis padres habían puesto en mis muñecas, decoradas con palabras y falsas promesas de que mi felicidad iría atada a mi profesionalidad y a la honra de la familia.

Estaba a punto de marcar un antes y un después en mi vida.

Solo esperaba no equivocarme.

1

Poppy

Contemplé con ojo crítico la estela de colores pastel del tejado de mi óleo. Vi aquella gama de rosas, naranjas, blancos… que se degradaba a medida que un sol en su cénit iluminaba el paisaje de un claro.

No era mi mejor obra, pero, por alguna razón que desconocía, me aportaba paz.

Quizá porque aquel lienzo de una casa en mitad de la naturaleza era tan diferente al paisaje de Nueva York: rascacielos, constantes luces que imposibilitaban disfrutar de las estrellas, un ensordecedor sonido proveniente de discotecas y otros pubs, el olor de la gasolina… Llevaba diez años viviendo en la Gran Manzana, y, a pesar de todo el encanto de la ciudad, en mi corazón seguía anidada la idea de volver algún día a Japón.

Hasta que recordaba a mis estrictos padres, esperando ansiosos a que yo mostrara un resquicio de debilidad para transformarme en la hija que ellos querían.

Tan solo pensarlo provocó que me estremeciera de disgusto.

Alcancé un trapo que había a mi derecha y me limpié los restos de pintura. Luego lo tiré a su rincón y me dirigí a la cocina para coger un vaso de agua.

Era verano, agosto, y, como solía suceder, me moría de calor. No ganaba lo suficiente como para tener aire acondicionado. Las facturas que descansaban sobre mi mesita de noche eran un constante recordatorio de que o bien me buscaba otro trabajo o terminarían por quitarme la luz.

Sí, provenía de una familia con bastante dinero, bien posicionada, pero mi libertad tenía un precio: mis padres no me ayudarían bajo ninguna circunstancia si no volvía al camino que ellos habían elegido para mí.

Mi hermano Kiyoshi lo tenía más fácil. Era abogado y trabajaba en un prestigioso bufete neoyorquino.

En ese momento, el timbre sonó.

Me dirigí hasta el telefonillo y reconocí la silueta de mi amiga Chelsea.

—Sube —dije antes de pulsar el botón que abría el portal. Luego abrí la puerta de mi apartamento y volví a la habitación donde descansaba mi óleo.

Me senté en el suelo y esperé a mi amiga. Mientras tanto, decidí recogerme el pelo en una rápida trenza.

Chelsea apareció en ese momento. Sin esperar ninguna invitación, se dejó caer a mi lado. Por el largo silencio que siguió, supe que evaluaba lo que acababa de terminar de pintar. La pintura aún estaba fresca, y el reflejo de la luz no ayudaba mucho para ver el dibujo con claridad.

—Es muy bonito.

—Gracias.

—¿Vas a exponerlo en la galería de Thomas?

—Pues eso había pensado —murmuré sin mucha convicción—. Quizá algún alma caritativa se apiade de mí y me lo compre.

—Puede ser… —Chelsea apoyó la cabeza en mi hombro—. ¿Qué vas a hacer?

Supe perfectamente a qué se refería: a mi necesidad de encontrar un trabajo estable de una vez. Para ser sincera, ya me estaba cansando de sobrevivir con el poco dinero que obtenía de mis cuadros. Necesitaba vivir con estabilidad económica o acabaría por ir a casa de mis padres…

Aquella posibilidad provocó que me estremeciera.

—¿Tienes alguna idea?

—Bueno… Trabajar en una funeraria está descartado. Solo duré una semana.

—Ni en la floristería de la esquina.

—Cierto. —Asentí con lentitud—. Ni cuidando niños.

Chelsea levantó la cabeza con brusquedad y me miró con espanto.

—Eso ni lo menciones. Tuviste suerte de que la anterior familia no te denunciara.

Nos miramos fijamente durante unos segundos antes de estallar en carcajadas.

—¡Tampoco fue para tanto! —Intenté defenderme.

—¡Oh, claro que no! Dejar que una niña de cinco años se ponga un tinte negro mientras tú le pintabas las uñas de los pies…

Me encogí de hombros.

—No fue para tanto. Ella me lo pidió —me excusé.

—Se suponía que la adulta eras tú.

—Lloraba mucho cuando le decía que no a algo. —Suspiré, derrotada. Por mucho que quisiera justificarme, sabía que no lo tenía—. De acuerdo. No tomé la mejor decisión.

—Bien. Ahora pensemos en qué puedes trabajar para que no te corten la luz.

No sé cuánto tiempo estuvimos en silencio. Horas, minutos… Pero no fue hasta que una ambulancia pasó por enfrente de mi bloque de pisos que ambas dimos un pequeño salto.

—Pensaré en algo —terminó por decir Chelsea—. No sé, quizá pueda hablar con mi tía y pedirle que te dé trabajo en su cafetería. Aunque sea media jornada…

Preferí quedarme callada. Ambas sabíamos que un trabajo a media jornada no era la solución. Quizá el problema estuviese en mí, y no es que no pusiera todo mi empeño y mis mejores intenciones. Simplemente no daba la talla, o mis ideas para intentar ganarme a mi jefe terminaban por hacer justo lo contrario.

—No te desanimes. —Chelsea llevó mi cabeza a su pecho—. Eres una tía diez.

—Gracias, cariño.

—¿Por qué no te vienes esta noche conmigo a una fiesta que organiza Elsa? Es una compañera del trabajo. Habrá comida, vino, una buena conversación… Quizá allí expandas tu red de contactos.

Supe que mi amiga solo hacía el mayor de los esfuerzos por ayudarme, pero la verdad era que no me apetecía nada salir. Me imaginaba en mi pequeño piso viendo una película mientras comía unos fideos chinos.

Iba a negarme cuando ella insistió.

—¡Venga, vamos! ¿Qué prefieres hacer? ¿Quedarte aquí viendo una película y gastando luz cuando podrías estar allí conmigo? —Chelsea se levantó de un salto—. No digas nada. Vendré a recogerte a las ocho.

—Tengo coche —protesté.

—Pues ahorra gasolina. Vendré yo a por ti.

Esbocé una pequeña sonrisa y asentí.

—De acuerdo. Estaré lista a las ocho.

—Bien. Ahora desayunemos algo o bajemos a la cafetería. Es sábado, y te recuerdo que todos los sábados toca…

—… desayunar fuera —terminé por ella, levantándome.

Miré mi ropa y pensé que aquel peto vaquero que llevaba no era la mejor opción. En aquella calle me conocían por ir con pintura en el rostro y en la ropa. Estaba segura de que tenían de mí la imagen de una chica rebelde que malvivía por no oír a sus padres. Quizá pensaran que era una hippie que no terminaba de encontrar su lugar en el mundo y vendía cuadros a apenas cincuenta dólares.

Tampoco estaban muy equivocados.

—Déjame que me cambie la ropa y me arregle un poco. Baja tú y coge sitio. Siempre nos cuesta trabajo encontrar una mesa.

—Muy bien. —Asintió y me dio un beso en la mejilla—. No tardes. Estás preciosa.

No fue hasta que escuché que Chelsea cerraba la puerta que suspiré. A pesar de querer ocultar lo mucho que me afectaba no tener un buen trabajo, a veces sentía una presión en el pecho que me dificultaba respirar.

O quizá fuera la cruda realidad que se ocultaba ante el hecho de estar parada.

Quizá mis padres tuvieran razón.

Quizá todo había sido un error.

Murmuré una maldición por lo bajo y me encaminé hacia mi pequeño baño.

Me miré en el espejo y fruncí el ceño. A pesar de tener veintiocho años, aparentaba muchos menos. Y lo odiaba. Odiaba que me pidiesen el carnet de identidad siempre que iba a comprar cerveza o vino. Quizá se debiese a mis ojos grises, demasiados grandes para un rostro tan pálido y fino. O a la anchura de mis cejas, de un rubio oscuro que contrastaba con el de mi cabello, casi blanco de tan rubio. O quizá fuese mi nariz, delgada, fina y puntiaguda como la de un duende, la que me diese ese toque infantil.

Me deshice la trenza que llevaba y estiré la mano para alcanzar el cepillo. Luego me lo pasé varias veces por el cabello hasta dejarlo domado y volví a mirarme.

Necesitaba algo de color en el rostro.

Estaba tan pálida que parecía un maldito fantasma.

Cogí un lápiz negro y me delineé los ojos como solía hacer cada vez que pretendía esconder mis inseguridades.

Volví a mirarme.

Suspiré.

—Suficiente por hoy.

Solté el lápiz y me desnudé. Lancé la ropa por el suelo y, una vez en mi habitación, abrí mi viejo armario de par en par.

Elegí una camiseta negra y una falda blanca. Me vestí con rapidez y salí pitando del piso con mi mochila de siempre. Apenas llevaba cosas dentro, por lo que iba vacía la mayor parte del tiempo: llaves, cartera y móvil. A veces metía un cuaderno y un lápiz, por si alguna idea me iluminaba la mente para un nuevo cuadro.

Iba bajando las escaleras cuando mi teléfono comenzó a sonar.

Metí la mano en la mochila y sonreí.

Era Kiyoshi.

—¡Pero bueno! Si es mi querido hermano…

—¿Se puede saber por qué no contestaste ayer mi llamada? —preguntó con la fría tranquilidad que lo caracterizaba.

—¡Relájate! Estamos en agosto. ¿No tienes vacaciones?

—No, no cojo vacaciones —dijo con rigidez. Luego suspiró—. Mamá me ha llamado.

Paré bruscamente.

—No me digas…

—No pongas los ojos en blanco, Poppy.

Poppy.

Dios, odiaba mi nombre. ¿Se podía tener un nombre más feo?

Era ridículamente inglés. Y mis padres eran japoneses. ¿Por qué no me podían haber puesto «Hannah»? Era mucho mejor que Poppy. Me sonaba a florecilla de campo que necesitaba urgentemente el amparo del viento. Demasiado delicado y fino para mí.

A veces había contemplado la posibilidad de cambiármelo.

—¿Cómo sabes que he puesto los ojos en blanco?

—Te conozco a la perfección. —Se escucharon pitidos de coches a través del móvil—. Cada vez que menciono a mamá o a papá, te comportas como una niñata insolente.

Sonreí con cariño y continué bajando las escaleras.

—He aprendido del mejor.

—Aún te queda mucho por igualarme —bromeó—. Ahora centrémonos. En dos semanas, mamá y papá vendrán. Me han dicho que escoja uno de los mejores restaurantes de Nueva York para que cenemos. Tienen una sorpresa para nosotros.

Oh, oh… Aquello me asustaba.

Y mucho.

Esperaba que esa sorpresa no incluyera alguna manipulación por parte de mi madre para que hiciera lo que ella quisiera.

Suspiré y salí al exterior cuando terminé de bajar las escaleras. Un día caluroso y seco me recibió de golpe.

—Odio las sorpresas.

—No te preocupes. Me han prometido que se comportarán.

—Eso dijeron la última vez y me retiraron la palabra durante tres meses —le recordé con cierto retintín en la voz. A pesar de mantenerme alejada de mis padres para evitar roces, me dolía bastante cada vez que me castigaban con un largo silencio.

—Te doy mi palabra de que esta vez será diferente.

Raras veces mi hermano me mentía. Sabía que la mayoría de los encontronazos que tenía con mis padres era por mí. Él estaba de mi lado, me apoyaba, era un puerto seguro donde descansar y sanar. Entendía mi necesidad de salirme del camino que mi madre quería que siguiese.

Nunca dudaba de él. Cada vez que algo me pasaba, y si era incapaz de solucionarlo por mí misma, aparecía Kiyoshi. Su ayuda era gratuita, no quería nada a cambio. En cambio, si recurría a mis padres…, su ayuda podía tener un alto precio sobre mi libertad. Todos los días daba las gracias por tener un hermano como él.

—De acuerdo —dije a apenas unos veinte metros de la cafetería donde estaría Chelsea—. Pero que sepas que no pienso pagar nada. Mi sueldo no me lo permite.

Kiyoshi soltó una suave risa que me recordó a los veranos en Tokio, al calor húmedo de la ciudad y a los helados que probábamos para degustarlos todos. De pequeños hablamos de montar una heladería juntos.

Qué equivocados habíamos estado.

Desde que habíamos nacido tuvimos nuestro futuro ya planeado.

Él había seguido los pasos de nuestro abuelo y era abogado. Desconocía si le gustaba su trabajo o no. Simplemente no me había sentado a hablar con él sobre ello. Me odiaría si le creaba un dilema existencial como el que se cernía sobre mí cada vez que pensaba en mi futuro profesional y en mi propia felicidad.

—De eso se ocupan ellos. Para algo son ricos.

Vi a Chelsea en una de las mesas blancas. Ella alzó la mano.

—Tengo que irme. Te llamo más tarde.

—Te mandaré en un mensaje el restaurante y la hora.

—Genial. Estaré atenta —dije sin mucha convicción.

—Y… ¿Poppy?

Joder, que deje de llamarme así…, aunque sea mi nombre.

—¿Sí?

—Ni se te ocurra poner una excusa como que te ha bajado la regla o te duele la barriga. Cuela una vez. Quizá dos. Pero no más.

Tuve que soltar una carcajada.

Definitivamente, me conocía demasiado bien.

2

Poppy

Me despedí de Chelsea cuando terminamos de desayunar, prometiéndole cien veces más que esa noche iría a la cena, y regresé a casa. Tal y como solía hacer desde que estaba parada, cogí algunos de mis cuadros, que había envuelto en hojas de periódico para que no se estropearan, y me encaminé hacia el metro. Algunos vecinos me saludaron, e incluso varios de ellos se pararon a hablar conmigo un rato.

Todos sabían a dónde me dirigía y con qué propósito.

Una vez en el metro, seguí la línea azul para bajarme en Port Authority. De esa forma, solo tendría que andar cinco minutos para llegar al centro de Manhattan. Mis intenciones eran claras: necesitaba vender esos cuadros si no quería vivir como una mendiga.

Anduve unos quince minutos más para alejarme del tumulto y me puse en una zona donde nos colocábamos algunos vendedores ambulantes. Por allí no solía pasar la policía, por lo que habría pocas posibilidades de que me confiscaran mis cuadros.

Entre los vendedores reconocí a Autumn, una chica afroamericana que vendía pulseras y pendientes artesanales. La pobre tenía dos trabajos diferentes para poder pagarse la universidad. Según lo último que me había contado, estaba endeudada hasta las cejas.

—¡Eh, Poppy! Llevo dos semanas sin verte, ¿todo bien?

—Sí —respondí mientras colocaba los cuadros, uno al lado del otro, sobre una tela—. Me habría gustado venir antes, pero he gastado todo mi tiempo en buscar trabajo.

—¿Y ha habido suerte?

Alcé una ceja en su dirección y señalé mis cuadros.

—¿Crees que estaría aquí si ese fuera el caso?

—¡Para de quejarte, Poppy! —saltó Simon, un hombre de unos sesenta años que vendía periódicos antiguos. Lógicamente, nadie le compraba ninguno. Su pelo canoso se había vuelto algo amarillento. Sus ojos azules resaltaban por el tono rojo de su piel. Debía de haberse quedado dormido al sol.

—Métete en tus asuntos —bromeé, y me pasé el brazo por la frente para limpiarme el sudor.

—Tienes edad de casarte y tener hijos. Eres una deshonra para tu familia. —Sonó tan indignado, aun con tono de broma, que mis mejillas se pusieron rojas.

—Simon, te recuerdo que estamos en el siglo xxi. Por esa regla de tres, tú deberías estar en una residencia —contesté.

Dejé de prestar atención a lo que decía cuando dos hombres vestidos con traje de chaqueta doblaron la esquina para entrar en la calle en la que estábamos. Puse mi mejor sonrisa y me adelanté a recibirlos. Después de todo, quedarme en una esquina sin hacer ver mis cuadros haría que tuviese que volver con ellos a casa.

Y pensaba vender, como mínimo, uno.

—¡Buenos días, caballeros! ¿Me equivoco si, por vuestra apariencia, tenéis un despacho? Porque sé cómo podríais decorarlo. Tengo los mejores cuadros de toda Nueva York.

Uno de ellos se rio.

—Pasa de estos, Lucien. Son solo unos vagabundos intentando ganarse la vida.

Mi sonrisa se convirtió de forma fugaz en una mueca despectiva. Fruncí el ceño y observé al acompañante del que acababa de llamarme vagabunda. Permanecía en silencio, observando todo.

—¿Pero quién coño te crees que eres, chaval? —salté con la poca educación que tenía cada vez que me mosqueaba—. He estudiado Bellas Artes.

El aludido clavó sus ojos marrones en mí.

—Esos garabatos no valen ni diez dólares.

—Lo que no vale ni diez dólares es el traje de chaqueta de segunda mano que llevas. Tiene bolitas e hilos sueltos. ¿No te da vergüenza andar con esas pintas?

El otro se rio a carcajadas mientras el de ojos marrones me fulminaba con la mirada.

Miré a Autumn, que asintió con conformidad.

—Vámonos, Lucien. Llegamos tarde a la reunión —dijo, y se marchó con rapidez, con todo el cuerpo en tensión y las mejillas algo coloradas. Quizá por lo que había dicho de su traje; eso era lo bueno de tener una madre como la mía: hacía que te fijaras hasta en los más mínimos detalles.

El tal Lucien se acercó lo suficiente a mí como para que pudiese verle la cara.

Y joder, qué cara.

Sin lugar a dudas, era tan guapo como la estatua de Marforio. Recordé cuando la vi por primera vez en Roma, Italia, en uno de mis viajes mientras estudiaba en la facultad.

Aquel desconocido no tenía nada que envidiarle a la estatua: nariz recta, pómulos regios, mandíbula marcada, labios carnosos…

Había tal perfección en su rostro que mi vena artística me pedía pintarlo.

Me temblaban hasta los dedos.

Quería recrearme en la profundidad de su mirada de color topacio, pintar sus mechones castaños, del color de la miel, y bajar hasta sus hombros, que se adivinaban fuertes y esbeltos bajo la cara camisa blanca que llevaba.

—Pintas muy bien —dijo el desconocido, que miraba mis cuadros—. No hagas caso a Bastian: a veces se comporta como si tuviera un palo dentro del culo.

Asentí sin saber muy bien qué decir.

Después de todo, no te encontrabas con un hombre tan guapo de la noche a la mañana capaz de admirar tus cuadros.

—Me los llevo todos —terminó por decir con una sonrisa.

—¿Cómo? —tartamudeé.

—Me los llevo. Me transmiten paz, y es algo que necesito en mi despacho. ¿Aceptas cheques?

Abrí la boca hasta formar una O y asentí.

—Muy bien. Espero que esto te parezca suficiente —dijo el guapo desconocido mientras sacaba de su maletín negro de piel un talonario. Escribió una cifra en uno de los talones y luego me lo pasó—. ¿Me ayudas a envolverlos para llevármelos?

Hice lo que me pidió sin ser capaz de decir ni una sola palabra. Acepté el talón sin mirar la cifra. Aún procesaba lo que acababa de ocurrir.

—Bien. Ha sido un placer, señora…

—Poppy —solté con cierto temblor—. Mi nombre es Poppy.

—Gracias entonces, Poppy. —Me guiñó un ojo, lo que consiguió teñir mis mejillas de rojo—. Que tengas un buen día.

Lo observé marcharse con la misma tranquilidad con la que lo había visto llegar.

Me percaté de que muchas mujeres lo miraban. Grupos de amigas se empujaban entre ellas para echarle un vistazo a aquel desconocido alto y esbelto que acababa de comprar todos mis cuadros. Por alguna extraña razón que desconocía, mi corazón latía errático contra mis costillas.

Joder, está buenísimo.

—Eh, Poppy, ¿todo bien? Te has quedado sin palabras. —Esa era la voz de Autumn.

Me di la vuelta y la miré.

—Me… Me ha comprado todos los cuadros.

—¡Lo sé! —dijo antes de tirarse a mis brazos—. Tus cuadros son geniales. Ese guapo hombre se ha percatado de tu potencial.

—Supongo que sí.

—¿Te ha dado mucho dinero?

—Pues no he visto el talón aún…

Alcé la mano para echarle un vistazo a aquel papel.

Mis ojos estuvieron a punto de salirse de sus órbitas.

Diez mil dólares. Me acababa de comprar mis cuadros por diez mil dólares.

—¿Poppy?

—Te habrá ofrecido veinte dólares como mucho. —Simon escupió al suelo con desprecio.

Sin embargo, yo estaba demasiado feliz y conmocionada como para echarles cuenta a los comentarios de Simon.

Autumn se inclinó para mirar el talón. En cuanto lo hizo, dejó escapar un grito y me abrazó con fuerza. Estuvo a punto de tirarme al suelo.

—¡Pero si es muchísimo dinero!

—Sigo sin creérmelo —musité.

—Te lo mereces. —La voz de Autumn rezumaba sinceridad, lo que me sacó una sonrisa—. ¿Has visto qué traje de chaqueta llevaba, a medida? Debe de ser alguien con mucho dinero. ¡Y guapo! Si yo fuera tú, vendría todos los días. Quizá le puedas sacar su número de teléfono y…

Al ver que sus hormonas hacían acto de aparición, alcé una mano para detener su parloteo.

—Eh, eh. Para. Ha sido solo un cliente puntual. Eso es todo.

—Pues yo creo que puede ser algo más. Ha sido tan bonito…

Sacudí la cabeza, confusa. ¿Qué se había bebido esa mujer?

Con un suspiro, guardé el cheque en mi mochila y recogí la sábana que había puesto sobre el suelo.

—Bueno, mi día como vendedora termina por hoy.

—¿Nos veremos pronto? —me preguntó Autumn con voz de cachorrillo.

Sus ojos oscuros brillaban con interés y cariño.

—Tienes mi número, ¿no? Llámame cuando te apetezca tomar un café. Te invitaré a mi casa. Soy una experta con la cafetera. —Le apreté el hombro con cariño—. Cuídate, guapa.

Hice el mismo camino, pero de vuelta. Abracé mi mochila con fuerza por las asas, como si temiese que en cualquier momento el cheque pudiese desaparecer. Pensaba cobrarlo justo en ese momento. Antes de que se arrepintiese.

Aunque, para ser sincera, mis cuadros eran bastante bonitos y realistas. No solía utilizar la técnica del hiperrealismo ni dibujar cuadros abstractos. Me gustaba un término intermedio, donde me movía cómodamente y sin límites. Me gustaba mirar mis cuadros y saber qué era lo que había dibujado.

Eso de sacar tus propias conclusiones y adivinar si el artista había pintado una mancha negra o un plátano no iba conmigo.

Una vez me bajé del metro, me acerqué al banco casi dando brincos.

Esa noche llenaría la nevera.

Esa noche pagaría todas las facturas acumuladas.

Por una vez después de mucho tiempo, volvería a sentirme como una persona normal en vez de como una vagabunda que no tenía donde caerse muerta.

La vida comenzaba a sonreírme. Y yo pensaba devolverle la sonrisa.

3

Lucien

Me dejé caer en la silla de mi despacho mientras Bastian, amigo y compañero de trabajo, me fulminaba con la mirada, justo frente a mí. Aguanté una sonrisa y alcé una ceja.

—¿Qué?

—¿Cómo que qué? ¿Es que lo has hecho aposta? —Bastian apretó los dientes tanto que parecía estar a punto de rompérselos—. ¿Una mendiga me humilla y tú le compras todos sus sucios cuadros?

—Pon tu orgullo malherido a un lado, amigo. Has empezado tú al meterte con ella —le recordé con voz suave.

Bastian bufó.

—Esos cuadros deberían ser quemados.

—No seas exagerado. Pinta bastante bien.

—Bah, una artista más en Manhattan intentando ganarse la vida.

—Pues yo la considero valiente. Apuesta por sus obras y tiene carácter de vendedora.

—Sí, sí. Lo que tú digas. Ahora cambiemos de tema. He estado hablando con Robert Ford y está dispuesto a sacar con nosotros sus cinco novelas siguientes a cambio de que sean llevadas a Europa y Asia. Su agente me ha enviado los informes de venta, y creo que nos saldría muy rentable. —Bastian abrió su maletín y sacó una carpeta—. Aquí está todo. Échale un vistazo y dime si lo llamo para mandarle el contrato o no.

—Muy bien.

Estiré la mano y miré los informes de ventas de Robert Ford, un autor de sesenta años especialista en literatura fantástica. No era mi género favorito; de hecho, yo prefería la literatura japonesa, pero, después de series como Juegos de tronos, el género fantástico se vendía bien. Los lectores ansiaban más dragones, batallas, sangre, violencia y amor.

Y yo estaba encantado de darles todo eso.

—Tienes mi visto bueno. Bien hecho al contactar con él.

Bastian sonrió con suficiencia.

—Me pagas mucho dinero para encontrar a los escritores que más venden.

—Pero no a los mejores —soltó una voz femenina que reconocí de inmediato.

Vi en la puerta de mi despacho a mi hermana pequeña, Sabrina. Sus ojos de color topacio destilaban rabia.

—Haz el favor de dejar de sacar literatura basura y busca buenos autores.

—¿Y tú qué sabes, niña? —soltó Bastian. Yo sonreí. Me encantaba verlos pelearse—. La última vez que tu hermano te hizo caso perdimos dinero.

—Pero era literatura de calidad. Solo debisteis darle más visibilidad —saltó Sabrina. Llevaba el pelo negro, teñido, ya que era castaña natural, a la altura de los hombros.

—Termina la universidad. Eso es lo que tienes que hacer —soltó Bastian, que hizo un gesto con la mano como queriendo echarla.

—¿Puedo ayudarte con algo, Sabrina? —pregunté.

—La verdad es que no. Las clases han terminado antes y me pasaba por aquí para que me invitaras a comer.

Su sinceridad me sacó una sonrisa. Tratar con mi hermana era como una corriente de aire fresco: no me hacía la pelota ni me mentía. Ella era clara y sincera. A pesar de tener veinte años, parecía más joven, como si apenas hubiese empezado el instituto.

—Ve a la cafetería de la empresa. Que carguen el gasto a mi cuenta.

Sabrina se encogió de hombros.

—Eso haré, y… ¿Y estos cuadros?

Mi hermana pasó ante la fila de cuadros que descansaba sobre una de las paredes. Su rostro se volvió más serio de lo que ya era y los analizó. A veces me olvidaba de lo mucho que le gustaba ver cuadros. Pensé en ir juntos algún día cercano a una exposición. Sí, eso haría.

—Son una basura —dijo Bastian—. Sácalos de aquí y los tiras antes de ir a comer.

Puse los ojos en blanco ante su dramatismo.

—Ni hablar —solté.

—Si los saco de aquí sería para colgarlos en mi habitación. —Sabrina se llevó los dedos a la barbilla, gesto que hacía cada vez que estaba concentrada—. Son… espectaculares. Es como mirar una fotografía.

—Al final va a resultar que tienes el mismo mal gusto que tu hermano… —musitó Bastian, que cogió la carpeta de Robert Ford y la guardó. Se levantó e hizo un gesto de desagrado con la boca para expresar lo poco que le gustaban los cuadros—. Me voy a mi despacho a trabajar.

—Sí, haz algo. Gánate el sueldo —dijo mi hermana, que se había movido a la izquierda para contemplar el siguiente óleo—. ¿Puedo llevarme algunos a casa?

Fui hasta ella y me fijé en el cuadro que parecía haber captado su atención. Era el de un paisaje en un claro de un bosque. Rezumaba tranquilidad, y todos los tonos pastel que tenía atrapaban al espectador.

Extrañamente, algo dentro de mí se retorció, y hablé antes de pensar.

—Me temo que no. Estos son para mí.

Sabrina me miró, mostrando sorpresa por primera vez en mucho tiempo. Nunca le negaba nada, pero, por algún motivo que me era desconocido, no quería desprenderme de los óleos.

—Entonces, supongo que no te importará contratar al artista para que me haga un par de cuadros a mí, ¿no?

Fruncí el ceño.

—Eres una caprichosa y una mimada.

—Y eso es gracias a ti. —Se echó hacia atrás un mechón de pelo que le molestaba. Aquel día no llevaba la ropa tan oscura con la que solía vestirse, lo que era un alivio. A veces me disgustaba ese estilo gótico-rockero que arrastraba allá donde iba.

—Pues lamento decirte que no sé quién es la artista. Me la he encontrado a diez minutos del centro de Manhattan junto a otros vendedores callejeros.

—¿Ves? La belleza y la creatividad están ahí fuera, en la calle. —Sabrina se giró hasta tenerme justo enfrente—. Pues hazme el favor de pedirle a tu secretaria o a Bastian que la encuentren. Me encantaría decorar mi habitación con algunos cuadros personalizados y trabajar en un análisis para un proyecto de la facultad.

—¿Y no puedes trabajar sobre otro cuadro? ¿Tiene que ser este?

Sabrina ladeó la cabeza, como si lo que yo decía no tuviese ningún sentido.

—Si no les ves nada especial a estos, me los puedo quedar yo.

—Eso no es lo que he dicho —rebatí, realizando el mayor de los esfuerzos por no reírme. No había nada que no disfrutase más que hablar con Sabrina.

La mayor parte del tiempo estaba fuera, con sus amigos de la facultad. Solía irse a botellones, hacerse tatuajes nuevos o leer en su habitación hasta altas horas de la noche. Pude ver su potencial desde pequeña, cuando tuve que hacerme cargo de ella. Siempre atenta de todos los detalles, analizando lo que destacaba entre el bullicio.

Cuando le gustaba mucho un libro, me buscaba por la casa para que le comprase más de ese autor. Ahí fue cuando pensé que podría desempeñar un papel indispensable en la editorial. Podría crear una línea diferente destinada a aquel público que, al igual que ella, no se sentía representado con la actual línea editorial.

En cuanto acabara la facultad, se pondría manos a la obra.

Lo estaba deseando.

—No pienso pedirles ni a Bastian ni a Harper que busquen a esa artista. Llamaré a George…

—No quiero un pomposo cuadro de ese tal George. Quiero a esta artista —dijo con rotundidad. Se agachó hasta quedar a la altura de uno de los cuadros y entrecerró los ojos—. Aquí está su firma: «Poppy Tanaka».

¿Cómo? ¿Qué clase de apellido era ese? Era lo más raro que había escuchado en mi vida.

Mi hermana, al ver que permanecía callado, me dio con el codo en las rodillas.

—Apunta ese nombre y búscala. No te costará mucho. No es un nombre común.

Contuve un suspiro y la ayudé a incorporarse. Para desgracia mía, comprobé que se había hecho un nuevo tatuaje. Esta vez, unas letras japonesas. Sin ser creyente, recé para que no la hubiesen timado y significaran algo de verdad.

—Haré lo que pueda.

—Bien. Ahora me voy a comer. Tengo bufé libre a nombre de mi hermano. —Se despidió con un movimiento de mano antes de abrir la puerta y dejarme solo.

No fue hasta que el silencio me rodeó que me di cuenta del ruido de las otras salas donde trabajaban los empleados.

Me dirigí a mi despacho y me senté en el borde de la mesa. Tamborileé con los dedos sobre la madera hasta que le di la vuelta a la pantalla de mi ordenador y escribí en el buscador «Poppy Tanaka».

Nunca lo admitiría en voz alta, pero aquel extraño nombre me había atrapado desde que mi hermana lo había leído en voz alta. ¿Quién tenía un nombre inglés y un apellido japonés?

Comencé a mirar las páginas donde esa tal Poppy Tanaka salía, que era sobre todo en webs de empleo, sin esperarme lo que encontré.

4

Poppy

¿Por qué demonios había aceptado a ir a esa cena? Cuando Chelsea me había invitado, supuse que comeríamos, beberíamos algo de vino y quizá terminaríamos por hablar mal de nuestros ex.

Pero no. Allí estaba, escuchando cómo un tal Dimitri me leía las cartas.

Y lo que leía no era nada alentador.

Apreté los labios e intenté prestar atención, pero su pelo blanco con mechones rosas, el delineador de ojos de color verde y una estrella tatuada en su pómulo derecho me distraían demasiado.

Él parecía encantado por toda la atención que recibía de nosotros.

—Esta carta es El Colgado —dijo en apenas un susurro. Yo alcé una ceja, Chelsea lo miró con interés—. Tienes problemas.

Bufé.

—Muchos.

—Poppy…

—¿Qué? —Miré a Chelsea—. No hace falta leer las cartas para saber que tengo muchos problemas.

—También te sale La Muerte —continuó Dimitri—. Al estar invertida, quiere decir que estás luchando contra un cambio que es inevitable.

—Quizá sean tus padres, Poppy —dijo Chelsea con preocupación.

—¡Anda ya!

—No, no creo que se deba a sus padres. —Dimitri miró el resto de las cartas y entrecerró los ojos. Cogió la baraja y puso algunas más—. Creo que puede tener relación con tu futuro.

—Quizá esos diez mil dólares de hoy solo sean una señal de que debo dedicarme a pintar. —Mi broma no pareció sentarle bien ni a mi amiga ni a Dimitri, por lo que esbocé una sonrisa tensa y me callé.

—Creo que estás en un proceso de transición, querida. Es decisión tuya creer o no en lo que dicen las cartas. Yo solo te facilito el camino y te advierto de que vienen baches.

No pude esconder lo poco que me gustaron las palabras de aquel hombre. Lo relacionaba irremediablemente con mis padres, y temía que, tarde o temprano, acabara por convertirme en la persona que ellos querían.

Con un nudo en el pecho, me levanté de la mesa y me alejé de las cartas y de las velas que Dimitri había preparado.

Todos me miraban, expectantes.

—Voy al baño —solté.

Algunos bufaron por lo bajo y me llamaron maleducada. Me dio igual, lo único que quería era salir de allí.

—¿Puedes leerme las cartas a mí, Dimitri? —preguntó Chelsea.

—Claro, querida.

Me dirigí al baño en plena oscuridad, ya que todos habían optado por dejar como luz las velas de la mesa.

Cuando entré y cerré a mis espaldas, fue cuando pulsé el interruptor, y el cuarto se iluminó.

Me senté en el retrete y me froté los ojos. ¿Por qué demonios iba a echarle cuenta a un tío con el pelo rosa y una mejilla tatuada? De todas formas, las cartas podían equivocarse, ¿verdad? Tampoco me había dicho nada del otro mundo. Sus palabras podían adaptarse a cualquiera.

Más tranquila, fui a echarme algo de agua en el rostro cuando mi teléfono comenzó a sonar.

Lo saqué del bolsillo de la falda estampada que llevaba y miré el número que me llamaba.

Era privado.

Desconfiada, me pregunté quién me llamaría a las diez de la noche. Mis padres no eran, desde luego. Ellos preferían a primera hora de la mañana, para despertarme, y, por supuesto, no tenían número privado.

Al cuarto toque, decidí responder.

—¿Dígame?

—¿Poppy Tanaka? —preguntó una voz femenina y elegante.

—Sí, soy yo. ¿Quién es?

—Soy Harper Bailey, la secretaria del señor Lucien Clark.

Se quedó callada, como si esperara que reconociese ese nombre.

—Me temo que no sé de quién me habla… —dije con cierto remordimiento en la voz.

—No se preocupe. Me dijo que no le había dado su nombre. Es quien que le ha comprado todas sus obras esta mañana.

—Ah, ya…

Volvimos a permanecer en silencio. Por mi cabeza cruzó la idea de que quisiera recuperar su dinero y devolverme mis cuadros.

Alertada, tensé la espalda.

—Si me llama para que le devuelva el dinero, tengo que decirle que no acepto reembolsos —añadí con rapidez, y me senté en la taza del retrete.

Por favor, que no me pida el dinero. Lo necesito, imploré en mi cabeza.

—No se preocupe, señora Tanaka. Nada menos alejado de la realidad. De hecho, al señor Clark le encantan sus cuadros. Y a su hermana.

Asentí a pesar de que ella no podía verme. Seguía sin entender por qué me había llamado. Caí en la cuenta de que tampoco sabía cómo tenía mi número.

—De acuerdo.