Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

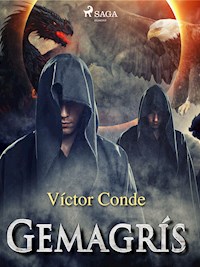

Victor Conde, uno de los escritores más consolidados en el panorama fantástico español de la actualidad, nos trae una apabullante fantasía épica con la emoción y la aventura de las mejores novelas juveniles. Nos adentraremos en la historia de los gemelos Ópalo y Gemagrís, hijos del mayor hechicero del reino de Xilde. En su camino para dominar la magia, ambos descubrirán el poder de adoptar la forma de un dragón y un águila gigante. Sin embargo, todo poder tiene un coste, y ningún don está exento de peligros...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Víctor Conde

Gemagrís

Saga

Gemagrís

Copyright © 2021 Víctor Conde and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726831832

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

SINOPSIS

Una novela juvenil de fantasía épica.

Gemagrís y Ópalo son los hijos gemelos del gran hechicero Aryon, antiguo protector del reino de Xilde. Como herederos del enorme poder y la sabiduría de su padre, ambos han tratado de seguir sus pasos convirtiéndose en los maestros hechiceros que el reino necesita. Sin embargo, sus expresiones mágicas (Gemagrís puede convertirse en un águila gigante, un Roc, mientras que el verdadero aspecto de Ópalo es el de un formidable dragón cromático) podrían llegar a dominarlos si su voluntad flaqueara...

Para Thais, mi pequeña soñadora.

Cualquier época de ortodoxia represiva engendra rebeldes. Pero a veces estos

surgen como un producto social sin condiciones ni motivos.

Valerio, Calístenes

Creación de Dante era su infierno.

Cuando a él bajamos los ojos, yo le dije:

«¿Comprendes ahora que un poema cabe en un verso?».

Y ella respondió, encendida:

«¡Ya lo comprendo!».

Gustavo A. Bécquer, Rimas y Leyendas.

1.EL SUEÑO

Dormido, dando vueltas sobre el lecho, el muchacho al que llamaban Ópalo se colocó en una posición que iba a cortar el paso de la sangre a su brazo en breves minutos, convirtiéndolo en un peso de carne fría que le dolería al despertar, pero él ni siquiera se dio cuenta. La herida que había sufrido en la última batalla había cicatrizado. El dolor se convirtió en un huésped tolerable con el que se podía convivir, así que giró el torso hasta quedar boca abajo y siguió soñando con las águilas.

Eran muchas, de alas blancas y majestuosas. Habitaban un risco inexpugnable, sin parangón en el mundo real, pero que él había visto dibujado una vez sobre la pared de una habitación, en uno de esos abrigos para casas que algunos locos usaban de lienzo y llamaban tapices. El cuadro estaba colmado de detalles, de esos que no sobreviven a la combustión de la vigilia: pétalos cayendo de almendros en flor, carpas doradas que disfrutan de su aterciopelado tacto, risas sofocadas que podrían surgir de la garganta de las mujeres... Todo le recordaba a algo que sabía que no había visto nunca, pero que sí había soñado varias veces. La visión destilaba paz, armonía, lunas amortajadas, flores que sin saberlo eran capaces de mitigar el dolor en los enfermos.

Sobre su cabeza, en aquel campo de batalla que era una extensión del cielo impoluto, dos aves pugnaban por la supremacía. Como todos los seres que volaban, sus movimientos parecían gráciles, una suerte de danza cuyo fin no era el desplazamiento ni la alimentación, ni la lucha o la muerte, sino una oda a los milagros de la naturaleza, un canto al cielo infinito que los hombres condenados a la tierra jamás podrían disfrutar.

Pero por majestuosa que fuera su silueta, por rotunda que un dios trazase su simetría, aquellos machos no bailaban. Estaban luchando, y era una pelea a muerte. Ópalo quería detenerlos, hacerles comprender de alguna manera que su don era demasiado precioso para malgastarlo en una disputa sin sentido, en un pulso de orgullo feroz. Pero no podía. Él no era capaz de volar, de invadir su territorio tiranizado por la gravedad... ¿O sí?

Esta era la parte del sueño donde las cosas comenzaban a ponerse raras.

Ópalo corrió por los campos en flor, agitando los brazos y alzando gritos mudos de desesperación. Uno nunca escucha su propia voz en sueños, de modo que aquellos pájaros jamás podrían atender su ruego. Se clavarían las zarpas y se despedazarían en una fiesta de sangre, en una orgía de sinsentidos. El joven alzó los brazos y descubrió que arrastraba una estela de carne: una membrana cartilaginosa como ala de murciélago que crecía al estilo de una vela de sus antebrazos y los hacía pesar. Se asustó. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era aquella sombra humana que lo miraba desde el horizonte, eternamente distante pero fraguada en su alma como un deseo arquetípico? ¿En qué se estaba convirtiendo él, vomitando dientes, escamas y una cola serpentina y aceitosa?

Conocía la respuesta a esa pregunta. Una vocecilla tímida se la susurraba por dentro: el misterio no tenía origen, solo solución. Y era la que más temía en el mundo.

Una de las águilas lo miró. Abandonó a su contrincante en un arrebato de orgullo y descendió en picado, pasando sobre la cabeza de Ópalo como un proyectil. Pasó tres, cuatro, cinco veces que eran el eco de una sola. Esa era otra cualidad innegable de los sueños: la repetición de los momentos, la ductilidad del tiempo. Si un instante no deja satisfecho al soñador, el reloj puede volver atrás cuantas veces sea necesario para disfrutar de sus detalles. Eso ocurrió con el ave: cruzó dejando una mancha desdibujada en su retina, pero ese latido, esa hebra de existencia, se dilató de manera desvergonzada. Pudo ver temblar sus plumas mientras lamían las corrientes, abrírsele la cola en un abanico de reflejos, curvar el pico para graznar de manera acusadora...

El águila habló. Y le dijo, rotundamente:

—Tú eres el culpable.

Ópalo abrió la boca, pero su voz seguía sin abandonar la prisión de las cuerdas vocales. Quiso negarlo, declararse inocente de un crimen que desconocía, pero el águila sabía de lo que hablaba. En el largo latido en que se convirtió el sueño, su rostro adquirió los familiares rasgos de un ser humano. Nariz, boca, ojos, maldad contenida.

Eres el culpable, grabado a fuego en la piel, a hielo en el viento.

Pero lo más terrible de todo era que Ópalo conocía a la perfección al dueño de aquel rostro despiadado.

El rostro de su hermano.

Despertó bañado en sudor. Lo supo porque esta vez sí que pudo escuchar, con absoluta claridad, su propio alarido.

2.EL EMISARIO

El jinete descabalgó al rebasar la última hilera de árboles. Su agradecido caballo relinchó de alivio, y su cuello bajó a buscar la hierba. Cargar durante muchos kilómetros con el peso que suponía el enorme cuerpo del emisario, todo músculos y fibra, más la armadura que portaba como una segunda piel por debajo de sus túnicas y el añadido de las alforjas, era una tarea difícil hasta para un semental entrenado para la guerra.

Dejándole comer, el emisario paseó la vista por el valle que se abría al pie de la colina. Divisó un grupo de infantes que corría en dirección norte, hacia el lado de Ulbián. El reflejo del sol sobre sus ropas delataba que al menos la mitad iban vestidos con armaduras ligeras. Su destino era una hilera de tiendas de campaña distribuida paralelamente a un riachuelo, todas pintadas del mismo color y con variantes de la misma bandera ondeando a media asta. En el lado contrario de la corriente, y expandiéndose a partir de la única construcción de madera que había en el valle —una vulgar choza para guardar enseres de labranza—, se levantaba otra línea de tiendas, de distinto color y con distinta enseña. En conjunto, parecía una versión en miniatura de un choque entre ejércitos, solo que no debía de haber más de ciento veinte o ciento cincuenta hombres en cada bando.

Suficiente para arruinarnos el día, pensó el emisario, y tiró de las riendas de su corcel. Este abandonó con resignación su suave cadencia de mordiscos y lo siguió rumbo al campamento más cercano, el que había junto a la choza. Los vigías de ese bando —la casa de Albencys, cuyo escudo mostraba un crisantemo anudado por dos áspides— no tardaron en divisarlo. Mejor, así no tendría que vocear para señalar su presencia. Se alisó con una mano la túnica, en cuyo frente llevaba tatuado el emblema de la casa de Aryon, el sumo hechicero. Si los guardias no se amedrentaban nada más verlo, es que eran o muy valientes o muy estúpidos.

En lo que tardaron en llegar hasta él, el emisario alzó la vista al cielo. Aún había heridas en el manto de nubes por las que penetraban, aquilatados como si navegasen a través de cristal, los rayos del sol. Pero pronto se encapotaría. Y aún no había ni rastro de su amo.

El cabecilla del pequeño destacamento de guardias era un individuo de rubias guedejas que solo tenía un brazo. Sus hombres se detuvieron tres pasos por detrás, pero él se plantó frente al emisario observando con recelo su túnica.

—Excelencia. —Respetó el protocolo por si acaso no se trataba de un engaño.

—Te saludo, soldado. Mi nombre es Glauron. He venido a estas tierras en son de paz, a hablar en representación de mi amo con el patriarca de la familia de Albencys.

—El patriarca murió hace dos lunas llenas —informó el hombre, taciturno. Miraba con desconfianza el traje del emisario, el cual, para ser sinceros, no invitaba a la cortesía. La túnica estaba rematada por un velo sha’n, diseñado para ocultar la cabeza y el cuello de su portador. Lo único que quedaba a la vista, aparte de su insólita complexión hercúlea (impropia a todas luces de un diplomático) eran sus ojos fríos y distantes. Pero lo más perturbador del atuendo era el sombrero, una prolongación cuadrada del sha’n que se elevaba desde la frente hasta hacerle rebasar los dos metros de estatura. Con semejante armatoste en la cabeza, el emisario tenía un aspecto surrealista, casi de gran guiñol.

—Lo lamento —mintió. En realidad aquella gente le traía sin cuidado—. ¿Quién gobierna ahora los asuntos de la casa mayor?

—Sus hijos, Debek y Daniel. Ellos sí se encuentran presentes, en el campamento.

Glauron trató de que no se le transparentara el hastío. Conocía a los caprichosos hermanos de una ocasión anterior, una calenda en la que su amo le había ordenado espiar los asuntos del patriarca, aunque ellos jamás le habían visto en persona. Eran como muchos otros aristócratas de Xilde: jóvenes, cultos, instruidos en el arte del engaño e insufriblemente arrogantes. Lidiar con ese tipo de gente sin partirles la cara era la peor parte de su trabajo, la que exigía mayor esfuerzo. Y había ocasiones en que se había ganado una reprimenda por no conseguirlo.

—Llévame a presencia de los hermanos —ordenó con brusquedad, y sacó su carta de privilegios para que el soldado comprobara su identidad. No cabía duda; por anacrónico que fuese su aspecto, era a todos los efectos un enviado oficial del borok de Fallas.

Los hermanos habían situado su cuartel general dentro de la choza de madera, probablemente para beneficiarse de la mayor robustez de sus paredes de cara a una lluvia de flechas. Ahora bien, si Glauron esperaba que hubiesen mantenido el ambiente espartano también en el interior, se llevó una sorpresa: atravesar aquel umbral era como entrar en otro mundo, una dimensión de sedas, cuadros, triclinios, candelabros de plata y estandartes de los que colgaban pendones con el árbol familiar de los Albencys inscrito en tinta de calamar. Eso sin contar los baúles llenos de ropa o los percheros barnizados, las alfombras o las linternas ciegas que aportaban una iluminación tenue. Cargar con todos aquellos enseres inútiles e instalarlos allí debió de haber costado mucho sudor, pensó el emisario... aunque no el de los hermanos, claro.

—¿De veras sois un enviado del borok...? —preguntó una voz que sabía disfrazar el desprecio de finura. En cuanto Glauron vio a los hermanos, apoltronados en triclinios al fondo de la choza-palacete, los caló al instante: dedos finos, bigotes ralos, cuello recto y ojos entrenados para no parpadear. Dos niñatos de alta cuna, no cabía duda. Seguramente ya le habrían añadido cien adendas a pie de página a su figura encapuchada, pero no las comentarían hasta que estuvieran a solas.

—Me llamo Glauron. Estas son mis credenciales. —Sacó de nuevo su carta, pero la mostró de lejos—. Mi amo llegará en breve, él será el auténtico negociador. Yo solo quiero tantear el terreno.

—¿Glauron qué más? —preguntó Debek. ¿O fue Daniel? A veces costaba distinguirlos, y eso que no se parecían físicamente.

—Solo Glauron.

—Oh, carecéis de apellido. Interesante.

El que parecía ser el hermano mayor se levantó en un movimiento que incluía agarrar una copa como de pasada. Un cáliz de vino con incrustaciones de pedrerías.

—¿Por qué lleváis oculta la cabeza? ¿Y esa... cosa? —Apuntó con un dedo al sha’n.

—Exigencias de mi religión.

—Oh. —El joven no se molestó en ocultar lo burda que le parecía esa explicación, pero tampoco insistió en el asunto—. Está bien, vamos al grano si es lo que preferís. Llegáis demasiado pronto. Esperábamos un mediador de Fallas, pero creíamos que llegaría al anochecer. Esos idiotas de Ulbián ni siquiera han acabado de instalarse todavía en el prado. —Le ofreció la copa al emisario.

—Me gustan las mañanas —dijo Glauron, declinando—. Las decepciones no suelen llegar hasta más tarde, bien entrado el día.

—Sabias palabras. Nosotros estamos casi inmunizados contra las decepciones. Hemos tenido que soportar demasiadas.

—Quiero que me expliquéis qué está pasando aquí. Por qué os habéis alzado en armas contra vuestro clan hermano.

—¡No son nuestros hermanos! —estalló Debek. El otro asintió velozmente con la cabeza, como si ratificase o concediese más verosimilitud a sus palabras—. Por un desgraciado azar del destino, la misma sangre de los antepasados que nos engendraron corre por nuestras venas, pero catalogados de cualquier otra manera son nuestros enemigos. Llevan tratando de arrebatarnos las tierras útiles desde hace generaciones. Les hemos estado pagando con sobornos sustanciosos para que hicieran la vista gorda al paso de nuestras cabezas de ganado por algunas hectáreas que de otra forma reclamarían como suyas. Pero con la muerte de padre se les ha metido entre ceja y ceja que estábamos creciendo demasiado, en comparación a su pobre línea de casamientos, y ahora pretenden expropiar nuestras posesiones de los valles. No nos vamos a quedar de brazos cruzados.

—La guerra entre clanes no está permitida en Xilde —dictó Glauron, tajante.

—Los druidas no están aquí, viendo cómo languidece nuestro ganado, viendo las huellas de sus bastardos marcadas en nuestros campos de cultivo, destrozando los surcos que no han rapiñado con sus hoces. Ellos no están aquí.

—¿Pero por qué no habéis llegado a un acuerdo pacífico? Ambos tenéis tierras suficientes para criar miles de cabezas de ganado. Estos valles constituyen una parte más que miserable de vuestro patrimonio. Si os enfrentáis directamente, además de haceros muchos enemigos en el borok, vais a desperdiciar vidas jóvenes que podrían estar arando la tierra.

—Es una cuestión de supervivencia —explicó Debek con voz afectada—. Nuestra familia necesita de estos terrenos, así como de cualquier otro capaz de alimentar a nuestras reses sobre el que podamos demostrar derechos de herencia. Vivimos en una época adversa para nuestra economía, y si no reaccionamos y nos mostramos firmes ante los usurpadores y los miembros bastardos de nuestro linaje, será el fin. Pasaremos hambre.

El emisario miró primero los sillones desnudos que había a cada lado de la choza, tapizados en cuero; luego a los estandartes de ébano con ribetes de oro, y por último a los nobles forrados de seda. Los jarrones caros y las cajitas de rapé con incrustaciones de gemas brillaban a la luz de las linternas. Y eso era solo una parte del equipaje que su condición les obligaba a llevar a todas partes, siempre que salieran del confortable nido de su castillo. Sin previo aviso, comenzó a reírse con una risa grave, cálida y vibrante, que retumbó en la choza.

Los nobles lo miraron sin comprender, y se sintieron traicionados por su reacción. Estuviera aquel mensajero de acuerdo o no con su política, era una falta de cortesía burlarse descaradamente de ella. Una frivolidad que las castas inferiores solían pagar cara.

Enfurecido, Debek Albencys le plantó cara.

—Eres un insolente, Sin Apellido —dijo con firmeza—. Me importa un rábano a quién representes y la misión que te hayan encomendado; te hallas en tierras de mi familia, por mucho que esos cerdos de Ulbián se opongan, y si continúas riéndote de nosotros en nuestras propias narices —enfatizó la frase con un gesto—, lo vas a pagar caro.

Su hermano asintió con la cabeza, dando dos palmadas. Su guardia personal no tardaría más de unos segundos en personarse allí dentro. Ambos nobles contemplaban al emisario con un desprecio nada sutil, producto de una vida de educación en el seno de una familia poderosa, que trataba a los campesinos como un bien situado en su escalafón solo un par de escalones por encima del estiércol de los animales. Alguien así no iba a permitir que un vasallo le mostrase abiertamente su descrédito.

Los guardias abrieron la puerta con las sicas ya desenvainadas. Uno de ellos portaba en su cinturón un látigo enrollado, que Glauron imaginó curtido en arrancar la piel a tiras a súbditos contestatarios.

—¿Y bien? —se regodeó Debek—. ¿Sigues con ganas de reír, Sin Apellido?

Lentamente, el emisario elevó sus brazos musculosos, aferró delicadamente los bordes de la capucha y la lanzó hacia atrás, descubriendo su rostro.

Debek y su hermano retrocedieron, chocando contra los muebles. Sus esbirros también. Sus nueces temblaron intentando dejar pasar la saliva, pero lo único que consiguieron fue secarse aún más. Ambos tenían la vista clavada en los largos cuernos marfileños que surgían de la cabeza de aquella monstruosidad, y que habían permanecido ocultos por el paño. Vieron una cabeza animal, vacuna, unida al torso humanoide por un cuello lleno de venas y músculos gruesos como maromas. Ahora entendían por qué el sha’n tenía aquella cómica forma de carpa.

El minotauro dilató sus ollares, bufó exhalando dos nubecillas de vapor blanco, y dijo:

—Mi amo, Gemagrís hijo de Aryon, llegará en breve. Hasta entonces no daréis ninguna orden, ni entablaréis batalla alguna, y ni siquiera respiraréis o abriréis vuestra estúpida bocaza a menos que yo lo diga. ¿Ha quedado mínimamente claro?

Los dos nobles, congelados por el terror, lograron en un prodigio de autocontrol mover de arriba abajo sus cabezas.

El minotauro no tuvo que volver a repetirlo.

3.EL CÍRCULO DE PIEDRA

Alestes de Cálean era feliz con su trabajo.

No todos los druidas de Xilde podía decir lo mismo. Pertenecer a la organización que salvaguardaba la magia natural del planeta era, la mayoría de las veces, una responsabilidad peligrosa. Pues no era solo la Naturaleza la que proveía con energía mágica el mundo. También existía la hechicería, una manipulación de la fuente cerval de la magia que algunos individuos dominaban instintivamente, sin intermediarios ni dioses —y, en la mayoría de los casos, sin leyes que pusieran coto a su poder, ni normas que no fueran las de su propia prudencia—. Y también estaba la nigromancia, el poder más perverso concebible procedente de los planos inferiores del Abismo, que también tenía sus adeptos y sus campeones.

No; ser el líder de un borok, los cónclaves druídicos que se repartían por los países y los grandes bosques de Xilde, no era tarea fácil. Pero había individuos que parecían haber nacido para cargar sobre sus hombros con esa responsabilidad. Y Alestes, al igual que su padre el hierofante Ummón, Voz de la Piedra, antes que él, lo aceptaba con gusto.

Terminó de vestirse con la ropa ceremonial, una capa verde de lana vegana cerrada con un nudo de fax, botas altas con pelusa de armiño, un brial de lino a modo de camisa, y adornos de metal en los brazos y el cuello tallados como lianas de filodendro. Su bastón ceremonial permaneció apoyado contra la pared en todo momento, siempre vertical como mandaba la antigua costumbre. No era el cayado que él personalmente había afilado, siendo niño, a partir del corazón de un roble blanco: ese lo llevaba siempre consigo cuando viajaba, y era su talismán, el focalizador de sus energías mágicas. Este, por el contrario, era simplemente un bastón adornado con tallas de runas y flores de irupé, que se empleaba solamente durante el culto a la tierra.

Unos nudillos pidieron permiso para entrar, sucintos. Alestes consintió con un mmm-mmh mientras terminaba de atarse los cordones de las botas.

Otro hombre entró en la choza, un druida más alto y delgado que él, ligeramente encorvado por culpa de una desviación de la columna. Era Gybren, su hermano de círculo, uno de los sabios a los que Alestes profesaba más cariño y estima en todo el borok.

—¿Ya estás guapo, podemos pasar a asuntos más importantes? —se burló al entrar.

—Sabes perfectamente que detesto esta parte del ceremonial tanto como tú, Gybren, así que por favor, ten compasión.

—La tengo, todavía no me he reído a carcajada limpia de las pintas que tienes —sonrió, sentándose en un taburete—. Ahí fuera está todo preparado, junto al estanque de agua pura. Los árboles ya han empezado a susurrar, y los druidas están nerviosos.

—¿Ya se oye susurrar a la foresta? Qué raro… —Alestes sabía que esa fase llegaba cuando el ritual estaba muy avanzado, por eso le extrañó tanto oír que los árboles estaban tan ansiosos por hablar. Era como si tuvieran prisa por decirles algo importante—. Bueno, en breve empezaremos. El conjuro que vamos a intentar esta noche, en el cambio de estación, es peligroso. Más nos vale estar preparados.

—Mi señor, Voz de la Piedra —la elección del título era cuidadosa y admonitoria—, cualquier otro druida con menos experiencia que vos tendría derecho a estar preocupado. Pero si hay una persona capaz de entrar en comunión con la foresta y dominar el conjuro del Espejo de las Aguas, la tengo delante.

—No me llames así, todavía no soy Voz. Ese es mi padre. Aún no estoy preparado para heredar el título. Además, estoy en territorio extranjero: este no es mi borok. Estamos en el círculo del borok de Drasnyr, y aquí quien manda es el venerable anciano Amnadórix. Yo solo seré el que conduzca la ceremonia.

Gybren se encogió de hombros con su habitual aire cínico, mientras se acercaba a la mesa donde reposaban las viandas que serían usadas como ofrendas. Era un tipo verdaderamente inquietante cuando se lo proponía, pues su cuerpo parecía demasiado débil como para sostenerse en pie por sí solo a menos que hiciera alguna treta con la gravedad. Pero Alestes sabía que esa debilidad solo era aparente: su amigo podía ser escuálido y crespo como una rama de sauce llorón, y su piel cerúlea como el pabilo poco tramado de sus alpargatas, pero en realidad tenía mucha fuerza, no toda ella extraída de su vínculo con la magia.

—A mí me parece bien que hayamos elegido como gran sortilegio de cambio de estación el de la visión en el estanque —opinó Gybren, inclinándose sobre una hornacina y sirviéndose un poco del vino sagrado (intocable) en una copa ceremonial—. Si los rumores de que se han abierto nuevas puertas entre los infiernos y nuestro mundo, y que las están atravesando legiones de criaturas malignas, son ciertos… debemos cerciorarnos de ello cuanto antes. Para que podamos empezar a preparar nuestras defensas. Puede que un nuevo poder esté despertando en Xilde.

—A mí lo que más me preocupa es encontrar al culpable de que se hayan abierto esas puertas, Gybren, más que el hecho en sí de que se puedan cruzar. —Alestes se miró en el espejo de azogue que había en la pared para asegurarse de que las runas de henna que tenía pintadas en la cara estaban correctamente dibujadas. Era el toque final—. Tiene que haber sido un nigromante que ha surgido de algún pozo infecto de ponzoña, en alguna parte. Mi padre creyó haber matado al último hace décadas, pero se ve que no es así.

—Yo prefiero llamarlos heresiarcas, más que nigromantes. —Gybren agitó la copa y olió el buqué del vino. Era afrutado—. Es su título correcto. Y sí, son el subproducto de la proliferación del mal en el mundo. Xilde no es un lugar paradisíaco y lleno de bondad, como los típicos reinos de los cuentos de hadas, amigo mío. También tiene sus regiones oscuras llenas de sufrimiento y miseria. Y cuando el mal prolifera, de él surgen espontáneamente esta clase de personas de alma negra.

—Y nuestro deber es acabar con ellas, por el bien de los reinos —concluyó Alestes, tajante. Se volvió hacia su amigo para que este le diera su aprobación—. ¿Cómo estoy?

—Hecho una flor de pitiminí. Anda, figurín, vamos a sacar el gran báculo de poder de su caja, que te están esperando.

—Vale. Mientras yo anulo los hechizos de protección del cofre, avisa al venerable Amnadórix de que estoy a punto de salir. Que los druidas se preparen para dar comienzo al ritual. Y deja en paz de una vez el vino de las ofrendas, idiota, ¿no ves que es sagrado?

—A sus órdenes, mi señor —fue la respuesta, sorprendentemente dócil. El resto de su disculpa quedó sepultada por el torrente de licor que cayó en su garganta—. Cuando veo un ánfora llena de esto, es que no me puedo resistir —explicó innecesariamente, y abandonó la choza.

Alestes se quedó solo con sus pensamientos. Gybren tenía razón, y era de tontos negarlo: el mundo estaba lleno de lugares mágicos, paradisíacos, era bien cierto… pero cada luz arrojaba una sombra, y en la fría oscuridad de esas sombras medraban el sufrimiento y el rencor, y la angustia de un pueblo que no sabía qué hacer para salir de la pobreza. No todo eran campos de cultivo prósperos en Xilde: en muchas zonas, los campesinos arañaban la seca desolación de los trigales para intentar salvar aunque fuera una miserable cuarta de grano. Los grandes líderes, tanto si eran reyes como archimagos o druidas, no eran seres puros y sin mácula, dedicados siempre a la defensa del bien. También tenían su lado oscuro, sus rencillas y sus disputas. No era descabellado pensar que alguno de ellos, habiendo sufrido mucho en la vida, o simplemente por pura ambición desmedida y una falta total de ética, hiciera un pacto con los poderes oscuros para atajar su camino hacia el poder. Alestes solía mandar a su protegido, Gemagrís, y al hermano de este, Ópalo, a luchar contra esa clase de gente. Y todas las veces, temía que alguno de ellos no regresara con vida del encuentro.

Al pensar en Gemagrís, un destello de esperanza iluminó su corazón. El joven, veinteañero ya, estaba ligado a una antigua profecía de esas que cantaban los árboles. Y su hermano pudiera ser que también, aunque no se especificara en las estrofas que cantaban las hojas. Lo que Alestes sabía era que Gemagrís era hijo del difunto gran druida Aryon, uno de los seres más poderosos que habían pisado la faz del mundo desde que se tenían registros, y que había heredado de él una conexión intensa con el icor de la magia: Gemagrís era un hechicero, no un druida, pues el poder crudo hervía con furia en sus venas. La conexión directa con la fuente de la magia. Ópalo también, aunque de otro modo, de una manera más… incontrolada. Ambos gemelos poseían, entre otras cosas, la facultad de cambiar de forma a voluntad: Gemagrís en un enorme pájaro Roc, un águila gigante, y Ópalo en un ser demasiado parecido a un dragón como para que Alestes durmiera tranquilo. Pero los dos eran buenos chicos. Y desde que su padre los puso al servicio del Círculo de Piedra, con doce años, se habían hecho hombres y se habían convertido en agentes que iban allá donde el cónclave los enviara, normalmente a resolver disputas que podrían desembocar a la larga en guerras. Pero también los mandaban a investigar los casos de apariciones de heresiarcas, o de demonios y otras criaturas del Abismo, y ahí era donde Alestes se ponía nervioso de verdad.

En fin, la existencia misma de los dos muchachos era una bendición para Xilde. El as en la manga que Alestes siempre se guardaba para un caso especial. Pero si las imágenes que el estanque de agua clara iba a enseñarles esa tarde eran ciertas, y se correspondían con los temores de Gybren… entonces podría ser que ese momento hubiera llegado.

Le enviaré un Susurro a Gemagrís para que venga, pensó, pero entonces se acordó de que estaba en una misión para pacificar las casas nobles de Albencys y Ulbián, entre las que había estallado una disputa, y suspiró. Ya habría tiempo de llamarlo cuando acabara con su importante trabajo. No había que dejar que estallaran guerras solo para restañar viejas heridas.

Como le prometió a Gybren, antes de salir fue hasta una puerta que cerraba frugalmente la choza por detrás, hizo unos gestos en el aire y desactivó un antiguo hechizo de protección. La puerta de cañizo se transformó en lo que realmente era: una losa de piedra llena de grabados casi tan antiguos como ella. Tocó algunos, pulsándolos al mismo tiempo con una singular combinación de dedos, y la losa se abrió.

La habitación que había detrás en realidad no era merecedora de ese nombre, porque era más bien un cuartito, una especie de alacena donde había guardada una sola cosa: un cofre alargado, rectangular, de un metro de largo por medio de ancho. Alestes conocía bien la reliquia que se guardaba allí, y le tenía respeto: el báculo de Gemnón. Este hombre había sido un druida de la misma generación que Aryon, el padre de Gemagrís, y se rumoreaba que los dos fueron compañeros de viajes y aventuras en su juventud. Pero Gemnón había desaparecido hacía casi diez años, y nadie podía saber si solo estaba perdido o si había muerto. Circulaba la leyenda de que había hecho un pacto con los Tótems animales prohibidos, por lo que tenía acceso a poderes no practicados en Xilde desde hacía milenios, pero tales acusaciones nunca fueron probadas.

Era ese poder prohibido el que había forjado aquel báculo, que Gemnón confió al borok poco antes de su desaparición para que lo custodiaran, y poder mantenerlo seguro de lo que llamaba «las malas manos». Ni Alestes ni ninguno de los otros druidas, ni siquiera su padre, la Voz de la Piedra, habrían sabido decir a ciencia cierta cuál era la magnitud de aquel objeto arcano; cuánto poder prohibido estaba prisionero en su interior. Si Gemnón lo había puesto allí para protegerlo de todo mal, sería por algo. Nadie mejor que él podía saber cuál era la historia real del báculo, y por qué era tan peligroso si lo perdían. Xilde estaba llena de artefactos, objetos mágicos de enorme poder, y la mayoría estaban desaparecidos o fuera de control.

Alestes llamó a los antiguos hechizos, abrió las llaves y sacó de su sarcófago el báculo. Le sorprendió lo humilde que parecía: apenas un trozo de árbol mal cortado que todavía tenía astillas a lo largo de su retorcido cuerpo. En un extremo, un cristal engarzado en cuyo corazón se entrelazaban las luces. Parecía humilde, sí, pero las apariencias engañaban. Lo cogió firmemente con ambas manos y salió del lugar secreto. El círculo del borok de Drasnyr lo estaba esperando. El conjuro del cambio de estación no podía demorarse más.

Respirando con fuerza, Alestes se dispuso a enfrentarse a cualquier cosa que pudiera resultar de las acciones que estaban a punto de llevar a cabo. Y que fuera lo que los dioses quisieran.

Salió de la choza con ese aire altivo de quien se siente esperado. El cielo del atardecer estaba sembrado de nubes dispersas, pero tenían formas irregulares y dejaban atrás hilachas de vapor largas y rectas, como si una mano invisible hubiera emborronado el firmamento con un paño húmedo. Una luna lisonjera dormía como una amante, apoyada en el horizonte.

Delante de él se abría un calvero, y en su centro un estanque de agua cristalina en el que nadaban pececillos minúsculos. Era lo suficientemente grande como para que se bañara un numeroso grupo de personas, pero nadie se atrevía a mancillar esa pureza. Los druidas cuidaban de que el agua estuviera siempre limpia, pues en ello residía su potencial arcano.

Rodeando el estanque había un anillo de árboles altos y orgullosos, y era cierto que habían empezado a hablar: no con palabras humanas o sonidos como los de los animales, pero ciertamente había allí un lenguaje, y una sintaxis hecha para los oídos adecuados. Los árboles parecían nerviosos, como si algo terrible estuviera a punto de pasar y quisieran advertirles, pero Alestes no entraría en comunión con ellos hasta el momento álgido del ritual. Entonces sabría qué secretos querían contarle. En ese momento escucharía con atención.

Un círculo de personas rodeaba el estanque. Eran más de treinta druidas, no todos idénticos, no todos vestidos de la misma manera. Pero en sus caras y en sus nudosos cayados había una sombra de preocupación: todos estaban expectantes a ver qué iba a pasar con el hechizo. Lanzar conjuros de augurio amparados en la magia de la Naturaleza no siempre era prudente, ni seguro; las visiones resultantes podían ser engañosas, o podían no llegar a ocurrir nunca. A veces ejemplificaban deseos del mundo natural, sus expectativas privadas con respecto al mundo de los hombres. Y no había que tomárselos al pie de la letra. Sin embargo, hoy intentarían un hechizo muy difícil, uno que les diría la —supuesta— verdad sobre esas puertas que se habían abierto y que enlazaban el plano primario con los planos infernales. Hoy, el augurio de la tierra alcanzaría la categoría de obra de arte.

Alestes alzó el brazo para enseñarles el báculo de Gemnón, y los druidas hicieron, todos a la vez, una reverencia. Golpearon el suelo con sus treinta cayados, una sola vez, al unísono. Las aguas del estanque vibraron.

Se acercó al líder del círculo, Amnadórix, un anciano de despejada frente al que parecían crecerle helechos en las sienes en lugar de cabellos. Le hizo una reverencia.

—Mi señor, hermano de la tierra, estoy preparado para invocar al espíritu del bosque y del agua.

—Hazlo, joven guardián. Y recemos para que la voluntad del bosque nos sea propicia.

Alestes se colocó en el lugar de honor, una roca que se elevaba sobre el pequeño lago y sobresalía como una punta de piedra. Gybren, a su espalda, le guiñó un ojo como diciéndole: «Tranquilo, todo va a salir bien». Pero Alestes no estaba tan seguro.

En la foresta se hizo un silencio que estaba lleno de ausencias: faltaban los pájaros, faltaba el susurro de la hierba, faltaba el tamborileo de las piñas y los frutos al besar el suelo. Era un silencio de inquietud que afectaba a todo el bosque.

—¡Viejo espíritu, escucha mi llamada! —le gritó al viento, alzando el báculo—. Tú que todo lo percibes, que eres sabio y ves con claridad allí donde otros solo hallan negrura. Háblame, bosque, dime si los nuevos nacimientos han logrado mitigar las antiguas muertes; si los árboles soberanos permitirán a los jóvenes retoños sucederles, oh, herencia de reyes, y si por tus sendas seguirán caminando los mortales, unos para blandir la hoz y otros para rendirla.

Un súbito vendaval convirtió las hojas caídas en derviches. La alfombra de hojarasca se agitó, y al hacerlo susurró unas palabras en un antiquísimo idioma que hoy en día solo las piedras recordaban.

—El nombre del Guardián, cuyas primeras cinco letras no pueden ser pronunciadas, está en nuestro pensamiento —entonó Amnadórix como parte de la liturgia. Los otros druidas susurraron por lo bajo unos salmos salpicados de viejas palabras de poder. Y el lago se iluminó.

Había una conexión entre los árboles, el báculo que Alestes sostenía en la mano y el agua. Podía percibirla. La madera del bastón vibraba en su mano como si por ella corriera sangre en un palpitante sistema circulatorio. Y la magia, a su modo, también hablaba. En ese momento, el aire que dibujaba olas en el líquido no solo agitó las aguas, sino también la luz que incidía sobre ellas. Y esa luz se mezcló como en un lienzo de acuarelas, dibujando imágenes extrañas.

La treintena de druidas miró el estanque con preocupación, pues en él predominaba el color rojo del fuego, el amarillo de las ascuas, el negro de los estandartes infernales, el púrpura del miedo. Escenas de sucesos que estaban ocurriendo muy lejos de allí, y que parecían congeladas en los giros y las espirales del tiempo. Acongojados, los druidas creyeron distinguir largas columnas de demonios que avanzaban en una formación caótica pero coherente, aplastando la tierra fértil bajo sus pezuñas y dejando detrás solo podredumbre. Además de druidas humanos, en aquel borok también había miembros de una raza que era amiga de los hombres, y que respetaba los pactos firmados antaño, en la era de los antiguos reyes: se trataba de los orgullosos centauros, caballos y yeguas con aspecto de varones y hembras que se alzaban con gallardía sobre sus cuatro patas, y que destacaban en el arte de la guerra más que en el de la magia. Ellos también se estremecieron al ver esas imágenes.

—Es espantoso —comentó Lokster, el comandante de la guardia centaura y uno de los mejores amigos y confidentes de Alestes desde hacía muchos años, piafando nervioso—. Si lo que muestra el estanque de la visión es cierto, estamos tardando en reunir un ejército que detenga a esas cosas.

—Quizás sea tarde ya para eso —opinó Gybren—. El verano pasado comenzaron a llegar rumores sobre unos seres extraños, con aspecto demoníaco, que habían cruzado los vados del Kaymoor en el oeste. Ningún borok les prestó demasiada atención porque estábamos demasiado ocupados resolviendo disputas entre nuestra «apreciada» nobleza —pronunció la palabra con una nota de desdén—. Ahora vemos la verdadera magnitud de la amenaza.

—Es una amenaza, cierto —barruntó Alestes, muy preocupado—. Y hay que atajarla sin demora. Debo reunirme cuanto antes con mi padre y con el rey, en la ciudad de Antioquia. Debemos congregar al ejército en la capital. Si las tropas infernales son tan numerosas como nos está mostrando el estanque, el choque de tropas será duro.

—¿Pero quién ha podido desatar un espanto así? —se estremeció Amnadórix, compungido—. ¿Qué clase de loco desearía abrir los portales al Abismo para que cruzaran esos monstruos?

—Sin duda, alguien muy loco, y muy enfermo —terció Gybren—. Alguien que está preocupado porque el poder del Tótem arácnido, el vil Xanodrian, no se vea menguado por la influencia del plano terrenal. Recordemos que el dios del mal, Xanodrian, teme al Tótem de la luz, Azatcoatl, pues su nombre es fuego, y la naturaleza del segundo es agua.

—Lo sabemos —dijo Alestes—. Pero este no es ni el momento ni el lugar para discusiones filosóficas. —Alzó la vista a las ramas de los árboles, que se agitaban inquietas incluso ante la ausencia de viento—. Los eucaliptos y los tejos están nerviosos, parece como si quisieran arrancarse ellos mismos sus raíces. ¿Qué les pasa…?

De pronto, algo sucedió en el estanque. Un efecto inusual hasta para ese tipo de conjuros hizo burbujear el agua, cosa que preocupó a los druidas. Significaba que la magia estaba empezando a fluir en ambas direcciones, no solo de ellos hacia los demonios, sino a la inversa. El báculo de Gemnón destelló con chispazos rojizos, recubriéndose de un aura llameante.

—¡Anulemos el sortilegio, rápido! —declaró Amnadórix, pero era demasiado tarde. Como si fuera un sumidero concebido para la luz en lugar de para el agua, las imágenes se reunieron en el centro del estanque formando un torbellino que adquirió un tono rojinegro. Antes de que ninguno de los presentes pudiera hacer nada, el agua se alzó en un furioso géiser anillado de llamas verdes.

Y algo surgió de ese vórtice.

La mente de Alestes trabajaba rápido. No supo cómo lo habían conseguido los demonios, pero acababan de convertir el agua del estanque en un portal de paso. Solo una criatura había sido enviada a través de él, pero bastó para ponerles a todos los presentes los pelos de punta: se trataba de una columna de ojos, una de esas aberraciones infernales que solo tenían sentido y propósito en el caótico ecosistema del Abismo. Parecía un pedúnculo de ocho metros de altura rodeado completamente por ojos parecidos a los humanos pero del tamaño de sandías, blancos y rojos, con pupilas que eran como cicatrices llenas de alfileres. Las miradas de aquellos ojos, tan temibles como el vuelo de una saeta antes de herir, se posaron en los druidas que rodeaban el estanque. Y cosas terribles empezaron a ocurrir.

—¡Cubríos, no dejéis que os enfoque con su mirada! —gritó Alestes, buscando cobertura detrás de la propia roca. Gybren también se agachó a su lado. Amnadórix se unió a otros del Círculo para iniciar un contrahechizo que cerrara el portal y devolviera el demonio al pozo del que surgió, pero este enfocó varios de sus ojos sobre él, y con un grito de agonía el anciano se deshizo en polvo. Otros druidas corrieron la misma suerte; algunos se convirtieron en barro más que en arenisca, y la gravedad hizo que se desplomaran sobre sí mismos, aún vivos, aún respirando, como masas de dolor supurante.

—¡Es un demonio centinela! —gritó Gybren—. ¿Cómo lo habrán traído hasta aquí?

—¡Y yo qué sé! —tembló Alestes—. ¡Pero tenemos que pararlo! —Miró al báculo que sostenía en la mano, con sus chisporroteantes energías bailando una danza fantasmagórica—. El Círculo no tiene poder suficiente para parar a esa cosa. Tengo que liberar la energía del báculo… aunque sea peligroso.

Gybren asintió, gotitas de sudor perlándole la cara.

—Hazlo, yo te cubriré si se acerca. Aún recuerdo cómo conjurar una flecha de fuego, de mis viejos días como cazador.

Alestes pasó la mano por encima del cristal que coronaba el báculo, notando la presión de la magia encerrada. Era una fuerza viva, palpitante, colérica, que pugnaba por salir. Por ser liberada explosivamente. ¿Pero qué ocurriría si lo hiciera? Seguro que Gemnón no quería esto.

Pero él no estaba aquí, ni se estaba enfrentando a un demonio centinela del infierno.

El druida tocó el cristal y pronunció unas palabras. Los árboles agitaron con mayor frenetismo sus ramas, como advirtiéndole de algo. ¡No, no lo hagas!, parecían gritar los eucaliptos. ¡Protégete del nefasto destino!, advertían los tejos. ¿Pero qué destino había que fuera peor que el de ser petrificado por aquel engendro? La gente estaba muriendo a su alrededor, ya habían caído demasiados de entre sus amigos. Los centauros habían podido recoger a varios druidas y se los habían llevado lejos, aprovechando su velocidad y su fuerza, pero aún quedaban algunos en el calvero que chillaban de terror. Casi podía ver cómo se cernía la tensión en la oscuridad, entre las sombras de la foresta.

Los sellos de protección que mantenían a raya la magia del báculo se deshicieron. La madera y el cristal brillaron con fuerza, con un nimbo dorado. Alestes lo apuntó hacia el demonio. En su boca sentía un sabor raro, como las cenizas de la aflicción.

—Sin duda ha debido de ser un heresiarca el responsable de esto —gruñó—. Pero si creen que van a poder vencernos, esos malnacidos, me temo que se han…

Un círculo de dolor estalló a su espalda, a la altura de las lumbares. El grito de Alestes pugnó por salir de su garganta, pero se quedó en una tos entrecortada. Sentía un calor lacerante apuñalándolo por la espalda, y sí, era justo eso. Al llevarse instintivamente una mano a la herida, al epicentro de ese dolor, su espalda se la devolvió empapada en sangre.

—¿Q… qué…? —balbuceó, más por la sorpresa que por la agonía—. ¡¡Gybren!!

Su amigo el druida se movió con una lentitud insolente y deliberada. El puñal que llevaba en la mano goteaba sangre. Sangre de Alestes. Gybren se había erguido en toda su estatura, abandonando la imagen encorvada y repelente que era su pose habitual, y parecía la viva imagen del peligro.

—Lo siento, amigo mío —dijo con voz glacial—. Pero así tenía que ser. No había otro modo.

Alestes cayó al suelo. Un espantoso frío le entumecía las piernas.

—¿P… por qué? —alcanzó a preguntar.

Gybren recogió el báculo de Gemnón, que se había caído al suelo, y lo acarició con lascivia.

—Tenías razón: había un heresiarca, surgido de los más profundos pozos de la ponzoña y la ambición humana. Un hombre sabio pero loco, que renunció a los Tótems de los bosques para abrazar la religión de Xanodrian, la Sombra que todo lo corroe. Sé bien que el heresiarca existe… porque soy yo.

Alestes negó con la cabeza, lentamente, imposibilitado para creer en lo que estaba viendo. En lo que acababa de pasar. Los centauros ya se acercaban al galope, algunos atacando al demonio de múltiples ojos con sus lanzas y sus ballestas, otros yendo a por Gybren. Pero el traidor les dedicó una mirada de desdén.

—Dale gracias a tu protector, Lokster, por no darme tiempo a clavarte un puñal ahora mismo en el corazón, Alestes. Ya habrá tiempo para eso y mucho más. Gracias por este regalo y por eliminar sus conjuros de protección. —Sonrió agitando el báculo, e hizo un conjuro para dar-un-paso-atrás, como decían en la jerga de los hechiceros, y entrar en los senderos de la Niebla. El cuerpo de Gybren, antaño un druida respetado y ahora un heresiarca, desapareció en la nada, rodeado por jirones de bruma. Se había transportado a otro lugar, andando por ese mundo limítrofe entre el plano primario y el de los espíritus.

Alestes cayó hacia atrás y su cabeza se quedó reposando en la hierba, mirando a las nubes. Habían sido traicionados, y como siempre pasaba con las traiciones, dolían muchísimo porque llegaban desde el lado que uno menos esperaba.

Ahora, el enemigo tenía uno de los artefactos más poderosos que había en el planeta, el báculo de Gemnón.

¿De cuántas formas diferentes se podía fracasar en la vida?, pensó el hijo del Hierofante antes de desmayarse.

4.LOS GEMELOS

El lugar donde vivían los gemelos, Gemagrís y Ópalo, tenía poco de señorial o de sofisticado. No residían en un castillo, ni en un palacio, ni siquiera en una plaza fuerte. Su hogar era la casa campestre en la que los dos habían nacido, veinte años atrás, y en la que habían pasado los momentos más felices de su infancia, junto con sus padres. Aryon y su esposa habían fallecido hacía tiempo, lo cual había dejado huérfanos a los chicos, pero eso no impidió que su poderosa herencia mágica fuera tomada en cuenta por los Círculos de Piedra. Si hubieran querido, habrían podido cambiar su estilo de vida y haberles exigido a sus protectores, entre los cuales destacaba Alestes, una renta digna de un barón o un conde. Pero ellos no eran así. La pequeña casita al lado del acantilado parecía ser suficiente.

Tereza, su ama de llaves, tenía muy claro esto último. Y también que un poco de ayuda no le habría venido mal. Pero los chicos no querían contratar más personal aparte de ella y el jardinero, un hosco duende gris llamado Sku. Ella hacía las veces de cocinera y cuidadora del hogar, y recibía un más que generoso sueldo a cambio, tanto como para haberse marchado tiempo atrás si hubiese querido para administrar su propia granja. Pero tenía demasiado aprecio por ambos hermanos —y sabía lo desastrosos que eran para cuidarse solos—. «Ya habrá tiempo para que maduren y se conviertan en hombres», era su cantinela favorita. Pero los años pasaban, y aunque crecían y en efecto se convertían en grandes hechiceros y guerreros, su dimensión doméstica seguía estancada en la pubertad. «Qué harían estos dos pobres desgraciados sin mí», solía barruntar Tereza.

El día era plácido; había amanecido sin apenas nubes aunque con una promesa lejana de lluvia en el horizonte, sobre el mar. Aunque esa lluvia les habría venido bien para el sembrado, el instinto de Tereza para la meteorología le decía que pasaría de largo sin tocar la costa. Era lo normal cuando había viento del sur.

Se asomó a la ventana cuando terminó de hacer la colada y vio que Ópalo y Sku estaban trabajando en el sembrado. Aunque ella le sacaba una década al hermano de Gemagrís, no podía evitar sentir cómo una culebra se retorcía en su vientre cada vez que lo veía trabajando con el torso desnudo y perlado de sudor. Era muy parecido a Gemagrís, físicamente —los dos eran gemelos idénticos—, pero la vida y la diferencia en el ejercicio físico los había llevado por caminos diferentes: Gemagrís era más musculoso y compacto, con el cuerpo más preparado para portar una armadura y encajar golpes violentos, mientras que Ópalo era más delicado, fibroso pero cimbreante como una hoja de parra. Y su cabello seguía siendo negro azabache, como tejido de esencia de noche, no como el de su hermano, que con el tiempo se había ido tornando más cobrizo.

Quizás lo que menos le gustaba de Ópalo —¿o lo que más, en el fondo? Se asustaba a sí misma cuando tenía esa clase de pensamientos— era su carácter sombrío y apagado. Desde que murieron sus padres, cuando tenía doce años, el chaval presentaba una actitud de desprecio hacia el mundo, como si al nacer le hubiesen prometido una serie de cosas y la vida hubiese traicionado sus expectativas. Vamos, como le pasaba a la mayoría de la gente, pero Ópalo no había sabido gestionarlo bien. Su hermano mayor —Gemagrís era el primogénito— había sido su soporte emocional durante aquellos años. La amistad con el druida Alestes los habían ayudado mucho, también. Pero, aun con todo, había algo en el interior de Ópalo que nunca terminaba de sanar del todo. Una herida siempre abierta, dolorosa, que hacía que el chico se pasara horas mirando al techo perdido en sus elucubraciones interiores. Horas que ni siquiera su hermano sabía cómo convertir en otra cosa.

En fin, pensó, esto es lo que la vida ha hecho de ellos, nos guste o no. Creo que en el fondo no han tenido elección, como ningún hijo de mortal. Somos lo que nuestras circunstancias y nuestras decisiones han hecho de nosotros.

En el jardín, Ópalo se pinchó un dedo con alguna espina y le salió sangre. Se chupó la herida durante un par de minutos con expresión ausente mientras Sku terminaba de regar uno de los surcos.

Tereza se disponía a emprender su siguiente tarea, la de pelar las patatas para el almuerzo, cuando un familiar ruido llegó desde las ventanas orientadas al oeste, el interior del continente. Ese familiar flap flap de alas descomunales hizo que una sonrisa naciera en su boca, y salió corriendo de la casa con el delantal puesto para dar la bienvenida a Gemagrís.

Ópalo y Sku se reunieron con ella al borde del jardín mientras veían acercarse a la gigantesca águila de plumas doradas, el pájaro Roc. Tenía un tamaño tan desmesurado que podía atrapar caballos con sus garras y llevárselos volando. La expresión mágica de Ópalo, un hermoso dragón negro, era más aterradora, pero no tan grande. Cuando se transformaba en dragón, solo alcanzaba tres cuartas partes del tamaño total del Roc de su hermano, lo cual era fuente de disputas entre ellos. La típica rivalidad entre hermanos.

El águila llegó hasta ellos, frenó con un poderoso batir de alas que levantó una polvareda, y se posó en el suelo. Al hacerlo, su figura cambió: se redujo místicamente hasta convertirse en la de un hombre de metro setenta y seis de pelo pajizo y mirada noble. Al menos en esta forma, Ópalo lo aventajaba en unos cuantos centímetros.

—¿No sabes aterrizar de otra manera que no sea apuntando hacia el sembrado? —le regañó Ópalo—. ¡Con tus vendavales te vas a cargar las vides, idiota!

—Perdón, lo hice sin querer —se disculpó Gemagrís, frotándose los brazos. Volar, por lo que él contaba, era bastante cansino—. Traigo noticias. Y son malas, me temo.

—¿La disputa entre Ulbián y…? —comenzó Tereza.

—No, eso se resolvió bien. Glauron llegó antes que yo y les metió miedo en el cuerpo. Cuando llegué ya estaban a punto de caramelo para firmar la paz.

—¿Y dónde te dejaste a ese minotauro contestón y maloliente?

—Ya sabes cómo es, odia volar a mi grupa… Viene por ahí, cabalgando. —Señaló las colinas lejanas, donde unos atareados puntitos recorrían los caminos entre terrenos de labranza—. Ya llegará, no te preocupes. El problema es que tengo que irme otra vez, sobre la marcha. En cuanto coma algo y le cambie el agua al cernícalo —bromeó.

Eso le extrañó a su hermano.

—¿Irte? ¿Por qué?

Entraron en la casa mientras Gemagrís les contaba lo que acababa de pasarle mientras volaba de regreso al hogar. Para el joven, la transmutación en Roc era un proceso costoso a nivel de energías tanto físicas como mágicas. Y siempre lo dejaba con un hambre de lobo. Mientras se metía un buen puñado de frutos secos y una rebanada de pan en la boca, dijo entre mordiscos:

—Habíamos terminado, Glauron y yo, gñam, de poner paz entre esos nobles imbéciles, y estaba volando de regreso cuando un Susurro de Alestes llegó a mi mente: estaba en peligro y sufriendo un gran dolor. Me asusté, como comprenderéis, y le pregunté qué estaba pasando y si necesitaba mi ayuda. Pero me dijo que no. Que el borok de Onixhenge, en Drasnyr, había sido destruido por una bestia maligna, y que había tenido lugar una horrible traición…

Ópalo afiló los ojos.

—¿Traición? ¿De quién?

—De Gybren, esa rata almizclera —dijo con asco mientras se bebía medio cuenco de leche de cabra—. Al parecer, se ha convertido en un heresiarca de Xanodrian.

—¡No puede ser! ¿Y no lo detuvieron, los druidas de Onixhenge…?

—Escapó caminando por la Niebla antes de que lo atraparan. Y se llevó un objeto muy poderoso, el báculo de Gemnón. Vete a saber para qué lo usará ahora.

Todos intercambiaron miradas preocupadas. Gemagrís se borró el bigote blanco de leche con el dorso de la manga.

—Aaaaahhh… qué rica estaba. En fin, Alestes me ordenó ir de inmediato a la isla donde vivía Gemnón, aunque no me dijo por qué. Simplemente, insistió en que tenía que llegar allí cuanto antes, que era de vital importancia que me diera prisa. No comprendo por qué, ya que preferiría que tú y yo fuéramos con él a Antioquia, pero…

—Sus motivos tendrá —caviló su hermano—. En fin, me prepararé para el cambio. Iré contigo.

—No. Alestes especificó que debía ir solo, aunque tampoco me dijo por qué. Sé que Tereza está sacudiendo la cabeza con disgusto a mis espaldas, ahora mismo, porque no le gusta que intente una transformación tan seguida de la anterior. Pero me da igual. Algo me dice que vamos contrarreloj.

La mujer puso los brazos en jarras.

—Te equivocas, lo que estoy sacudiendo no es la cabeza, sino mi amasador de pan. ¡Y te voy a dar con él en la frente como hagas una locura de esas tuyas! ¡Bobo!

Gemagrís suspiró y le dio a Tereza un fuerte abrazo.

—Te agradezco tu preocupación, cariño, pero de verdad que tengo que partir ya. Lo que acaba de pasar en Onixhenge lo cambia todo. Creo que el futuro de los reinos corre un grave peligro. Además, no recuerdo bien dónde estaba la isla del druida… Sé que tenía una forma parecida a la de un pez, así que supongo que siguiendo hacia el sur por la línea de la costa la encontraré. Decidle a ese terco gruñón de Glauron, cuando llegue, que me espere aquí. Que se entretenga afilando el hacha. Seguro que llegará demasiado cansado hasta para sentirse ultrajado, si le decimos que yo he sido convocado para esta misión pero él no.

—Déjame ir contigo, hermano —insistió Ópalo—. No veo qué ganamos con que me quede aquí.

—Haz caso de Alestes, sabe mejor que nosotros lo que ha ocurrido. Supongo que te dará instrucciones en cuanto sepa algo más. Ahora mismo estará convaleciente por la herida que sufrió. Estate preparado.

—Siempre lo estoy. Un niño no se sienta a ensayar la risa, le sale de manera natural y ya está. A mí me sale estar siempre atento.

—Lo sé, en eso eres mejor que yo.