Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: National Geographic

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

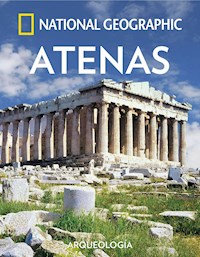

La historia de la antigua Grecia la convirtió cultural y socialmente en una de las cunas de la civilización occidental tal como la conocemos. Este intenso libro repasa las diferentes etapas de este deslumbrante pasado: desde la la civilización minoica, que floreció en Creta durante la Edad de Bronce, hasta el declive de las polis que cayeron agotadas ante el poder militar de Macedonia, pasando por el esplendor cultural del siglo V a. C. y los enfrentamientos entre Atenas y Esparta. Una obra que permite conocer y comprender la importancia de la historia helena para el devenir del continente europeo. Los autores de este volumen son profesores, historiadores, filólogos y traductores, especializados en Grecia e historia antigua, que ponen su conocimiento al alcance de todos los lectores interesados en la materia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1077

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HISTORIA

grecia clásica

HISTORIA

6

Contenido

PRESENTACIÓN 11

CRETA Y MICENAS 13

Dossier: El descubrimiento de la Troya de Homero 38

DE LA EDAD OSCURA AL AUGE DE LA POLIS 45

Dossier: El tiempo de los dioses 71

ARISTOCRACIA Y TIRANÍA 77

Dossier: Los Juegos Olímpicos en la Antigüedad 94

LAS COLONIAS GRIEGAS 101

ATENAS Y ESPARTA 119

Dossier: Escultura y templos arcaicos 143

EL ALBA DE LA DEMOCRACIA 149

Dossier: Los tribunales y la política atenienses 162

LA IDENTIDAD HELÉNICA 169

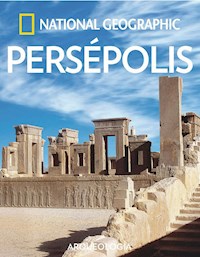

Dossier: La Acrópolis y el Partenón 188

LAS GUERRAS MÉDICAS 197

7

LA POLISEN LA ÉPOCA CLÁSICA 219

Dossier: Teatro, democracia y sociedad 245

LA HEGEMONÍA ATENIENSE 253

Dossier: Mujer y sociedad en la Grecia clásica 268

EL INICIO DE LAS HOSTILIDADES 275

EL CONFLICTO INTERMINABLE 289

Dossier: Asclepio y el arte de curar 305

UN INTERMEDIO ARMADO 311

LA VICTORIA ESPARTANA 323

Dossier: La escultura griega clásica 339

IMPERIALISMO Y CRISIS EN ESPARTA 345

LA LUCHA POR LA HEGEMONÍA 357

SICILIA CONTRA CARTAGO 375

Dossier: La formación de los ciudadanos griegos 386

LA EVOLUCIÓN DE ATENAS 393

APÉNDICES 411

8

9

10

11

PRESENTACIÓN

Durante la Edad de Bronce floreció en Creta la civilizaciónminoica. De ella bebió la micénica, que seextendió por el Mediterráneo y Anatolia, y forjó losmitos homéricos. Pero ambas desaparecieron, y solo tras la Edad Oscura el pueblo heleno volvió a resurgir.Entre los siglos viiiy via.C. —la Época Arcaica—sefraguaron la polis y distintas formas de poder: de laaristocracia a la tiranía. Atenas y Esparta cimentaronsu futura grandeza y los griegos perfeccionaron el alfabetofenicio, fundaron colonias y desarrollaron lasbases de la cultura occidental.

El período clásico de la historia de Greciafue eltiempo aciago de las guerras contra los persas, perotambién de las obras imperecederas del arte y la literatura,la política y la filosofía, y en el que surgieronlos valores del humanismo que aún sostienen nuestracultura. En esta época se forjaron la democracia, loscánones de la estética, las bases del racionalismo, laética social, el derecho y la justicia equitativa, los génerosliterarios —de la historiografía al teatro—y losprincipios del método científico.Pero pronto el esplendor cultural delossiglosvy iva.C. se vioensombrecido por la lucha por la hegemonía entreAtenas y Esparta, agravada por la intervención delImperio persa. La guerra del Peloponeso significó eldeclive de la Grecia clásica. El desgaste militar, la epidemiade peste, la fracasada expedición a Sicilia ylas continuas guerras intestinas minaron el poder deAtenas y determinaron la victoria espartana. Finalmente,el agotamiento de las ciudades griegas desembocóen su sometimiento a la gran potencia militarde Macedonia, al frente de la cual destacaba el genio político y militarde Alejandro Magno.

En la página 2. Ritón de oro en forma de cabeza de león realizado en Micenas en el siglo xvia.C. (Museo Arqueológico Nacional, Atenas). EN LAS PÁGINAS 4 Y 5. Aquiles y Áyax jugando a los dados, obra maestra de Exequias realizada h. 550-530 a.C. (Museos Vaticanos, Roma). páginas 8 y 9. Friso de los jinetes, obra perteneciente al Partenón de Atenas que fue realizada entre los años 445 y 438 a.C. (Museo Británico, Londres). en la pÁgina contigua. Detalle de una de las esculturas conocidas como Bronces de Riace, realizadas en el siglo va.C. (Museo Nacional de la Magna Grecia, Reggio Calabria).

Las damas azules. Detalle del fresco minoico del mégaronde la reina, en el ala este del palacio de Cnosos. En la página siguiente, la máscara de Agamenón, legendario rey de Micenas (Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

13

Creta ocupa un lugar privilegiado en la encrucijada geográfica y cultural del Mediterráneo oriental, por lo que rápi-damente encontró como interlocuto-res a Egipto y las potencias de Asia occidental. No en vano el mito fundacional de Creta nos habla de quesu legendario rey Minos, que da nombre a la cultura minoica, era hijo de una princesa fenicia llamada Europa. Su rápida inclusión en el con-cierto internacional hizo que sus palacios, como losde Cnosos y Festos, se convirtieran desde co-mienzos del iimilenio a.C. en la sala de máquinas de un imperio comercial que se extendía por las islas del Egeo y alcanzaba la Grecia continental,

cuyo pueblo iniciaba por entonces su aventura. Presa de la fascinación que ejercían sobre ellos sus vecinos isleños, los griegos de la Edad del Bronce, cuya fortaleza principal se hallaba en Mi-cenas, adoptaron el estilo, la cultura y el modelo de administración minoica (en laque el arte de la escritura era fundamental), y hacia 1450 a.C. los belicosos señores de la guerra micénicos ya los habían reemplazado en los centros de poder mi-noicos y, por ende, en el Mediterráneo. De este modo, fueron los reinos de la Grecia continental los que ocuparon las rutas del Mediterráneo, sien-do reconocidos como potencia extranjerapor los reyes del País de Hatti (el Imperio hitita).

CRETA Y MICENAS

En la Edad del Bronce florecieron en el Egeo oriental las dos civiliza-ciones en las que hunde sus raíces la cultura europea. Transmisora de los saberes técnicos, comerciales y culturales de las civilizaciones del Próximo Oriente, Creta se adueñó del Mediterráneo, hasta que los reinos micénicos estuvieron preparados para tomar el relevo y mirar en pie de igualdad a potencias como el Imperio hitita o el Egipto de los faraones.

14

CRETA Y MICENAS

De esta relación puede que surgiera el enfren-tamiento que dio pie a la historia de la guerra de Troya, una ciudad que se halla en el territorio fron-terizo de la historia y el mito y que propone diver-sas cuestiones arqueológicas, como la de su enig-mático final, el cual coincidecon el de los reinos micénicos y el del resto de las civilizaciones egeas de la Edad del Bronce.

Creta: entre el mito y la historia

Cuando en el siglo va.C. Tucídides emprendió la tarea de desentrañar las causas de la guerra del Peloponeso (431-404 a.C.), sentando de paso las bases de la historiografía moderna, apenas pudo referirse al pasado de Grecia en estos términos: «Los sucesos anteriores a éstos y los aún más an-tiguos resultaban imposibles de conocer con deta-lle a causa del mucho tiempo transcurrido». ¿Qué era, en efecto, lo que los griegos conocían acerca de su propio pasado? El conocimiento de sus ar-khaiao «cosas antiguas» dependía en exclusiva de los mythoi («relatos») que habían sido transmiti-dos de generación en generación a través de los si-glos, y era en ellos donde los griegos depositaban una cierta conciencia histórica relativa a su pasa-do. No en vano el propio Tucídides, siempre críti-co con este tipo de relatos, los aceptó y los empleó en la sección «arqueológica» de su Historia de la guerra del Peloponeso con el fin de reconstruir la historia primitiva del conjunto de Grecia.

Consciente de que el centro de gravedad del mundo griego lo constituía el mar Egeo, y que era en torno a él donde había cobrado forma la historia del pueblo heleno, Tucídides no dudó en remontarse a tiempos que se perdían en el terri-torio del mito y en los que emergía con fuerza una figura especial: «Minos, en efecto, fue el más antiguo de cuantos por tradición conocemos que se pertrechó con una escuadra, conquistó la ma-yor parte del actual mar de Grecia, dominó sobre las islas Cícladas, y fue el primer colonizador de la mayoría, al expulsar a los carios e instaurar co-mo jefes a sus propios descendientes. Como es na-tural, limpió del mar la piratería en cuanto le fue posible, a fin de que los tributos le llegaran a su destino con mayor facilidad».

Tucídides se refería, sin duda, al legendario rey Minos de Creta, que, según una de las tradi-ciones, habría sido un monarca justo y un legis-lador sabio que a su muerte se habría convertido en uno de los tres jueces del infierno debido a que había logrado estabilizar el comercio marino, había creado colonias y había conseguido garan-tizar la seguridad del mar. Sin embargo, ningún griego de su tiempo debía de ignorar otra tradi-ción mítica que presentaba a Minos bajo una luz más sombría. Según esta otra versión, Minos ha-

bría mandado construir un gran laberinto con la finalidad de encerrar en él al Minotauro, el ser mitad hombre, mitad toro, nacido de la pasión animal de la reina Pasífae por un hermoso toro blanco que el propio rey se había negado a sacri-ficar al dios del mar, Poseidón. En el interior del laberinto, el monstruo devoraba periódicamente a los jóvenes que los territorios sometidos al po-der del monarca entregaban como tributo.

Al menos hasta época helenística, las fronteras que separaban el mito de la historia eran bastante difusas, pero con el paso del tiempo estas narra-ciones acerca de prestigiosas ciudades y heroicos reyes (como la Cnosos de Minos, la Micenas de Agamenón o la Troya del viejo rey Príamo) acaba-ron siendo arrinconadas en el brumoso territorio de la leyenda a causa de la ausencia de pruebas documentales que confirmasen su realidad histó-rica. Sin embargo, los descubrimientos llevados a cabo en la década de 1870 por el célebre arqueó-logo alemán Heinrich Schliemann sobre el suelo de Troya y de Micenas dotaron de un nuevo enfo-que la mirada tradicional sobre la mitología grie-

la antigua creta: la civilización minoica

h. 1900 a.C.

Etapa de formación. Origende la cultura minoica y construcción de los «viejos palacios» en Creta.

h. 1350 a.C.

Fin de la civilización minoica.El palacio de Cnosos es completamente destruido y abandonado.

1450-1350 a.C.

Un nuevo desastre natural. Los palacios cretenses sufren una nueva catástrofe que los deja a merced de los griegos micénicos, los nuevos señores de la región.

h. 1700 a.C.

Destrucción de los «viejos palacios».Creta se ve asolada por un desastre natural. Llegan a la isla pobladores foráneos.

1700-1450 a.C.

Construcción de los «nuevos palacios».Hegemonía de Cnosos y Creta en el mar Mediterráneo.

h. 1800 a.C.

Desarrollo de la escritura. El sistema Lineal A es la herramienta fundamental de la administración palacial cretense.

15

ga vigente hasta esa fecha: sin llegar a sustituir la historia del pasado remoto de los griegos, los mi-tos podían proporcionar ciertas claves para una mejor interpretación.

Fue en el año 1900 cuando el arqueólogo britá-nico sir Arthur Evans hundió su pala en un terre-no que había adquirido en la costa norte de Creta y dio inicio a la excavación de Cnosos, con lo que reveló al mundo los vestigios de una civilización —la primera propiamente europea— que había permanecido dormida bajo el suelo de la isla por espacio de más de tres mil años. Volviendo su me-moria hacia el pasado mítico de los griegos, Evans dio a la civilización que acababa de descubrir el nombre de minoica en honor del rey Minos, aquel que, de acuerdo no solo con el mito sino también con la autoridad de los antiguos historiadores grie-gos, fue el primero en establecer un imperio basa-do en el dominio del mar. Esta hegemonía maríti-ma sería la que habría llevado a Creta, a mediados del iimilenio a.C., a convertirse en uno de los prin-cipales protagonistas del Mediterráneo oriental durante la Edad del Bronce.

Tal vez en ningún otro escenario como en el descubierto por Evans se haya mezclado nunca de forma tan intensa mito y realidad. En estas ex-cavaciones Evans sacó a la luz una descomunal construcción, sin límites definidos, consistente en más de un millar de dependencias palaciegas, al-macenes y salas de ceremonias que se comuni-caban entre sí a través de un tortuoso entramado de escaleras y corredores; una construcción cuya complejidad arquitectónica evocaba poderosa-mente la forma de un laberinto, acaso la versión fabulada del palacio del propio rey Minos.

Una cultura palacial

Los palacios que se encuentran diseminados a lo largo y ancho de la isla son, efectivamente, el ras-go definitorio de la cultura cretense. Se trata de monumentales complejos arquitectónicos que no solo cumplían la función de morada del gober-nante, sino que constituían una auténtica sala de máquinas desde la que se dirigía la efervescente actividad económica y comercial de toda una civi-lización. Estructurados en torno a un gran patio

El palacio de Cnosos. Construido en el iimilenio a.C., este monumental recinto fue el gran centro de la civilización minoica. El enorme complejo poseía una extensión de más de 17.000 m2y, en total, contaba con cerca de mil quinientas salas. En la actualidad se muestra al público tras la parcial reconstrucción que dirigió su descubridor, sir Arthur Evans, a veces criticada por los historiadores posteriores.

16

CRETA Y MICENAS

central, los palacios cretenses, como los de Cno-sos, Festos, Zakros o Malia —los mejor estudiados hasta el momento—, reservaban la zona inferior para los almacenes, los archivos y las salas de ca-rácter religioso, mientras que los pisos superiores albergaban las dependencias reales. Una de las características más distintivas de estos complejos es la ausencia total de murallas, lo que de alguna manera podría dar cuenta de la confianza de los habitantes de Creta en su capacidad marinera, capacidad revelada por el hecho de que, de acuer-do con los datos aportados por la arqueología, ya desde la época neolítica los minoicos estuvieron en contacto con otras culturas, y que este contac-to, como resulta evidente, solo pudo producirse a través del mar.

Creta se encuentra ubicada en la encrucijada entre Europa, Asia y África, y esta situación privi-legiada facilitó que sobre su suelo se desarrollara una próspera y refinada civilización, de unos con-tornos tan peculiares como bien definidos, en la que cabe reconocer influencias de las pujantes cul-turas de su entorno, como la egipcia.

Ya desde las primeras manifestaciones de la literatura clásica era evocada en la Odiseacomo un espléndido enclave marino de aire ciertamente cosmopolita: «Creta es una tierra que queda en medio del vinoso ponto, hermosa y fértil, bañada por el mar. Hay en ella muchas gentes, inconta-bles, y noventa ciudades. La lengua de unos y otros se halla mezclada. Hay allí aqueos, eteocretenses de gran ánimo, cidones, dorios de tres tribus y di-vinos pelasgos. En ella está Cnosos, gran ciudad, donde reinó durante nueve años Minos, confiden-te del gran Zeus».

Entre las vías de contacto de Creta con el resto de las civilizaciones de la época una de las más in-mediatas era la ruta que, bordeando la línea ex-terior del mar Egeo, conectaba las playas de Anatolia y las costas nororientales de Creta. Es natural, por tanto, que fuera precisamente en este litoral donde florecieron los influyentes focos de poder a los que hacía referencia la Odisea. Ya desde la época conocida como la de los «viejos palacios» (h. 1900-1700 a.C.) el comercio parece controlado por centros palaciales que se erigían en las proxi-midades de estratégicos fondeaderos, como en el caso de Zakros, cuyo palacio estaba unido al puer-to por una carretera que corría en paralelo a la ciu-dad, o los de Malia y la propia Cnosos. Es, pues, durante este período cuando los cretenses comen-zaron a tender lazos con las islas del Egeo, las cos-tas de Anatolia y los puertos de Egipto, pero no fue hasta la etapa siguiente —tras la construcción de los nuevos palacios sobre los cimientos de los antiguos, destruidos por un violento desastre na-tural— cuando se produjo un aumento masivo de la actividad comercial minoica.

Así, con el desarrollo de la cultura «neopala-cial» (h. 1700-1450 a.C.) se produjo la expansión por el Mediterráneo de un estilo de vida propia-mente minoico: el arte, la cultura, la arquitectura e incluso las costumbres funerarias y los rituales religiosos —por no hablar de los bienes perece-deros— penetraron progresivamente en las zonas de contacto de la civilización minoica. A partir del siglo xvia.C. se hace cada vez más frecuente en los textos egipcios la mención a los habitantes de Keftiu —palabra con la que los egipcios designa-ban tanto a la isla como a sus habitantes; presu-miblemente la Kaftor del Antiguo Testamento—como proveedores de metales, madera, piedras preciosas e incluso productos farmacéuticos. Al mismo tiempo, los escribas egipcios se interesa-ron por sus prácticas funerarias, su medicina, su magia y, por supuesto, sus capacidades navales, hasta el punto de haberse valorado la posibilidad de que los egipcios se sirvieran de los keftiu a la hora de navegar por las aguas del Gran Verde, el nombre que daban al mar Mediterráneo.

Cuando sir Arthur Evans encontró en 1903 las dos famosas diosas de las serpientes (hoy conservadas en el Museo Arqueológico de Heraclión) rápidamente buscó paralelismos con la cultura egipcia y las definió como di-vinidades de la tierra, espíritus del inframundo con un sentido propiciatorio. Estas figuras, denominadas potnia(«señoras» o «soberanas»), están entre los primeros objetos de veneración que reflejan el arte minoico y ya presentan sus características dominantes: naturalismo y gracilidad. A pesar del nombre con el que las conocemos, las «diosas», que están representadas como doncellas de palacio, podrían ser en realidad sacerdotisas de un culto desconocido. Otros objetos de culto minoico cuyo significado no se ha desentrañado son la «doble hacha», el «nudo sagrado», los «cuernos de consagra-ción» y los animales, como el león, el toro y la serpiente que aparecen plasmados en los frescos o en la cerámica y grabados en numerosos sellos. Los ritos religiosos minoicos tenían lugar en grutas y montañas, donde se celebraban sacrificios de animales; se considera que, en la época más primitiva, también es posible que se realizaran sacrificios humanos.

Las diosas de las serpientes, las figuras femeninas y la religión minoica

Entre los destellos que la civilización minoica nos ha legado se encuentran unas enigmáticas figuras femeninas con los brazos levantados sosteniendo una serpiente en cada mano. Las más famosas son dos estatuillas halladas en una cámara del palacio de Cnosos que datan del año 1600 a.C. y que fueron denominadas «diosas de las serpientes».

17

En todo el ámbito del Egeo la influencia minoi-ca se hizo sentir no solo con la expansión de su cultura y su modo de vida y la exportación de sus productos, sino también con el establecimiento de asentamientos propiamente minoicos fuera de Creta. El auge de la isla entre 1700 y 1500 a.C. pro-vocó un aumento de la población que a su vez mo-tivó la fundación de colonias en el exterior, funda-mentalmente en el Egeo. De ello dan testimonio la decena de enclaves que llevan el nombre de Minoa o Minoia, o las evidencias arqueológicas que per-miten postular la existencia de asentamientos mi-noicos permanentes en islas como Melos, Citera, Rodas, Naxos, Telos o Quíos y Tera (Santorini). En esta última se fundó Akrotiri, colonia de la que pro-cede una gran cantidad de sofisticadas represen-taciones pictóricas que constituyen hoy en día los iconos más representativos de la cultura minoica; las obras dedicadas a Los púgiles, El pescador, Los antílopesy La flotilla, entre otras, son buenos ejemplos de ello.

Consecuentemente, varias de estas islas servi-rían a los cretenses de plataforma para su salto a

la Grecia continental. Sin llegar a dar por cierta la eventualidad de que los cretenses llegaran a fun-dar colonias en suelo continental, lo que es indu-dable es que su influencia se hizo sentir de forma determinante en la pujante sociedad de guerreros que, con foco en la ciudad de Micenas, comenza-ba a despuntar en torno al siglo xvia.C., una so-ciedad que con el tiempo acabaría usurpando a los minoicos el dominio del mar. Si bien los grie-gos micénicos, casi con total seguridad, permane-cieron independientes de los cretenses en lo que se refiere a la política, no fueron capaces de sustraer-se a su invasión cultural. Probablemente, la idea de las tumbas circulares que jalonan la geografía mi-cénica fue tomada de Creta, y de allí fueron capta-dos los motivos artísticos con los que los señores de la guerra continentales embellecieron centros de poder como el palacio de Pilos.

Sin embargo, la aportación cretense más deci-siva fue el sistema de escritura sobre el que, gra-cias a sus ventajas a efectos administrativos y co-merciales, primero los minoicos y después los micénicos sustentaron su poder. Desde el primer

El vaso de la cosecha.Esta obra de arte minoica recibe este nombre por estar decorada con figuras de segadores, tal como muestra el detalle. Datada entre los años 1700 y 1600 a.C. y realizada en esteatita, fue hallada en el centro minoico de Hagia Triada (Museo Arqueológico, Heraclión).

w

Apesar de que sus restos ofrecen un aspecto laberíntico, el palaciode Cno-sos, la sala de operaciones de la civi-lización minoica, presenta una perfecta ver-tebración a partir de un gran patio central al que se llega tras cruzar un pórtico colum-nado y un corredor que da a una explanada. La intención de sus arquitectos era que los rayos del sol inundaran de luz las estancias, incidiendo en las estilizadas pinturas que re-cubrían sus paredes. El patio central sepa-raba el complejo palaciego en dos alas: la oeste, que acogía una serie de dependenciasoficiales y de carácter religioso, como elsa-lón del trono o un depósito de ofrendasvo-tivas, y la este, encargada de alojar las es-tancias privadasy donde la construcción se vuelve más laberíntica;desde una escalera principal, los pasillos se bifurcan hastaque se consigue llegar ala sala de las dobles ha-chas yel mégaronde la reina.

1 Patio central. Ocupaba un espacio de 58×28 m y a su alrededor se articulaban las dependencias reales. Sus fachadas estaban coronadas por «cuernos de consagración», dos puntas córneas dispuestas como las astas de un toro.

2 Salón del trono. En su interior se levanta un trono de piedra (el más antiguo conservado en Occidente), alrededor del cual se extendía un banco corrido. Se cree que esta sala estaba dedicada a los rituales religiosos.

3 Almacenes. En el ala oeste, tras las dependencias oficiales del palacio, se encuentra un elevado número de almacenes en los que se depositaban las pithoi(tinajas de gran tamaño) con cereales, vino y aceite, entre otros productos.

Vista aérea del palacio de Cnosos. Desde lo alto se percibe mejor el aspecto laberíntico de una construcción atribuida al legendario Dédalo —arquitecto y padre del mítico Ícaro—, aunque es fácilmente distinguible la distribución del palacio en torno a un gran patio central.

El palacio de Cnosos, gran centro minoico

6

3

2

5

w

El arqueólogo británico sir Arthur Evans (1851-1941) acudió a Creta en 1896 en busca de los orígenes de la civilización micénica. Tras ad-quirir una parcela de tierra en el norte de la isla, dio inicio a unas excavaciones que le lle-varon a desenterrar el palacio de Cnosos en 1900, identificando las huellas de una civiliza-ción previa a la micénica, a la que denominó minoica por el legendario rey Minos. Abajo, Evans con la cabeza de toro procedente del tesoro de Cnosos.

Sir Arthur Evans

4 Mégaronde la reina. En el ala este del palacio se encontraban las dependencias de la reina: su apartamento privado, su tocador y su baño. Las paredes del mégaronestán decoradas con el famoso fresco de Los delfines.

5 Propileo sur. Este pórtico columnado da a un corredor decorado con frescos de jóvenes caminando en procesión. La representación de figuras estilizadas con el torso desnudo y talle de avispa es un motivo común en los frescos minoicos.

6 Patio occidental. En el exterior del palacio se halla un patio de forma irregular pavimentado con losas de piedra. Ligeramente elevada sobre el pavimento discurre una vía procesional que acaba en un extremo del patio.

La Galería de la Guardia.Comunica diferentes salas reales del palacio de Cnosos y era la majestuosa antesala del mégarondel rey, donde posiblemente el monarca llevara a cabo las audiencias. En la imagen superior se aprecian las típicas columnas invertidas cretenses y los dibujos de escudos en forma de ocho.

1

4

20

CRETA Y MICENAS

período palacial, las transacciones comerciales de los cretenses quedaban efectivamente anotadas en tablillas por medio de un sistema de escritura no alfabético —el denominado LinealA— que a día de hoy sigue sin descifrarse, pero que trans-cribía la desconocida lengua de los cretenses. Es-te sistema, anterior al alfabético, fue adoptado por los micénicos para representar su propia lengua, el griego, y llevar a cabo de esta manera sus regis-tros contables.

La talasocracia minoica

La gran ascendencia de la civilización minoica en el Mediterráneo oriental había cristalizado, como ya se ha apuntado, tanto en los mitos como en la reconstrucción del pasado remoto llevada a cabo por los griegos. Al testimonio antes referido de Tucídides debe sumarse el de Heródoto, historia-dor del siglo va.C. que atribuía al rey Minos de Cnosos un control absoluto sobre los mares. El llamado «padre de la Historia» emplea aquí el ver-bo thalassokratéein, lo que nos lleva directamente a la cuestión tan largamente debatida de la talaso-

Los minoicos crearon centros de comercio establesdisemi-nados por todo el Mediterráneo oriental. Allí los cretenses adquirían metales, piedras preciosas y alimentos o productos manufacturados. El hallazgo de numerosos restos cerámicos de estilo minoico fuera de Creta evidencia la im-portancia de esta actividad comercial, así como la influencia de la civilización cretense.

La expansión marítima de Creta: las áreas de influencia minoica

Creta proyectó una gran influencia sobre los territorios in-sulares y peninsulares de su entorno geográfico mediante intensas relaciones comerciales y, probablemente, también mediante acciones bélicas desde el mar. Los navegantes cretenses intercambiaron mercancías con las ciudades del Egeo, incluidas las pertenecientes a los pueblos frigios, lidios e hititas, en Asia Menor. Asimismo, alcanzaron la isla de Chi-pre, las costas de Palestina y el norte de Egipto, donde se les conocía como keftiu u «hombres de las islas».

El disco de Festos. Encontrado en 1908 en un palacio minoico del sur de Creta y hoy conservado en el Museo Arqueológico de Heraclión, podría ser una prueba de las transacciones comerciales entre el Mediterráneo oriental y el occidental. Su escritura jeroglífica, aún no descifrada, presenta similitudes con la del pueblo argárico del sudeste hispánico, considerado tartésico.

21

cracia minoica. Cabría plantearse si la evidencia de un estrecho contacto entre Creta y los territo-rios de su entorno permite hablar en sentido es-tricto de un imperio colonial. No hay duda de que para los historiadores de la Antigüedad esto era así, pero a este propósito también cabe señalar que en el caso concreto de Tucídides este se había pro-nunciado en tal sentido basándose en su propio contexto histórico, el del agresivo Imperio ate-niense del siglo v a.C.

¿Hasta qué punto, pues, esta amplia red de vínculos comerciales revela la existencia de una poderosa armada capaz de sojuzgar y de someter a tributo a las ciudades del Egeo? ¿Impusieron los minoicos estas relaciones mediante el uso de la fuerza? Uno de los problemas a la hora de calibrar la capacidad naval de los cretenses viene dado por el hecho de que no se han encontrado restos reconocibles de embarcaciones minoicas en el le-cho del mar. Sin embargo, hoy en día podemos hacernos una idea muy aproximada de sus ca-racterísticas gracias a que estas se encuentran profusamente representadas a través de figuras

depositadas en tumbas y santuarios, en dibujos inscritos en sellos y anillos de la época, y en re-presentaciones pictóricas, como el famoso fresco de La flotillaencontrado en la isla de Tera.

De hecho, la respuesta a la cuestión de la exis-tencia o no de una flota de guerra permanente y, por ende, de una verdadera talasocracia, depen-de en cierta medida de la interpretación que se dé al mencionado fresco, fechable hacia el año 1600 a.C. ¿Se trata de barcos de guerra —como su longitud y los emblemas que portan induce a pensar— en el curso de una expedición militar? ¿Se trata del ataque por mar de algún pacífico emplazamiento costero africano —como indica la presencia de determinados animales (leopardos y leones) y los rasgos físicos de algunos de los personajes representados— por parte de una ar-mada cretense, o, por el contrario, de la defensa de un enclave minoico del mar Egeo ante el asal-to de agresores foráneos? Si bien en primera ins-tancia prevaleció una interpretación militar del fresco de La flotilla, en los últimos tiempos ha ga-nado terreno la hipótesis según la cual esta obra

El fresco de la flotilla.Fechado hacia el año 1600 a.C., este fresco fue hallado en la denominada casa del Oeste, en la isla de Tera, y representa una expedición naval en un friso continuo de aproximadamente 6 m de longitud (Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

22

CRETA Y MICENAS

refleja una procesión náutica de carácter festivo y que los hombres armados que se observan en ella no son sino una suerte de guardia de honor, lo que, en todo caso, vendría también a subrayar el prestigio de la flota cretense.

Hasta cierto punto, se hace necesario pensar que el prestigio de Creta en un ámbito comparti-do con colosos como el Egipto faraónico, los hi-titas del País de Hatti y, de modo incipiente, los señores de la guerra micénicos de la Grecia con-tinental, se debía de sustentar en una acredita-da capacidad militar. Al menos esta es la cuestión que en los últimos tiempos los historiadores han querido destacar frente a la visión tradicional de los minoicos como un pueblo pacífico y con un cierto aire de ingenuidad. El hecho es que en el agresivo y hostil mundo mediterráneo de la Edad del Bronce la piratería, las expediciones de casti-go y las razias debían de entrar hasta cierto punto dentro de la normalidad. Acudamos nuevamente a la Historia de la guerra del Peloponesode Tucí-dides: «Pues los griegos de antaño, así como los bárbaros ribereños del continente y cuantos ocu-

paban islas, desde que empezaron a relacionarse entre sí gracias a sus naves, se dedicaron a la pi-ratería. Iban a su frente los hombres más podero-sos, que buscaban su propia ganancia así como medios de subsistencia para los más débiles, y cayendo sobre ciudades que carecían de murallas y se hallaban diseminadas en aldeas las saquea-ban, obteniendo de ello su principal medio de subsistencia, ya que este comportamiento aún no significaba desvergüenza alguna, sino que conlle-vaba más bien incluso algo de gloria».

El predominio marino que los cretenses acredi-taron en el curso de centurias presupone, sin lugar a dudas, tanto la autoridad de una poderosa flota de naves como la solvencia administrativa de unos centros palaciales de poder. Su fase de máximo es-plendor se concentra así entre la etapa de la cons-trucción de los nuevos palacios de Cnosos, Festos o Malia, y su abrupta y misteriosa destrucción, pa-radójicamente producida a manos del mar.

En efecto, el último de los enigmas históricos que propone la civilización minoica es el de su fi-nal. Las evidencias arqueológicas muestran que a

Las estatuillas de mármol y la cultura cicládica en la Edad del Bronce

Entre los años 3000 y 2000 a.C. floreció en aguas del Egeo una cultura prehelénica radicada en el archipiélago de las Cí-cladas (Paros, Delos, Melos…), denominadas así por su dis-posición en círculo (kyklosen griego). Se desconoce el grado de conocimiento que tuvo el pueblo griego de sus anteceso-res en la zona, quienes nos han legado unas figuras de már-mol cuyo significado aún no se ha desentrañado.

La seña de identidad de la cultura cicládicamás característica corresponde a este tipo de estatuillas, producidas entre los años 2800 y 2300 a.C. No en vano las islas de Paros y Naxos son ricas en mármol, el cual era tratado mediante abrasivos, como la piedra pómez, hasta adoptar su forma distintiva. A pesar de los intentos que se han llevado a cabo para averi-guar el objetivo y la identidad de estas figuras (cuyo tamaño oscila entre los 5 y los 150 cm) no se ha llegado a un acuerdo claro, lo cual se debe en parte a que han sido encontradas en contextos arqueológicos poco definidos. Una de las hipótesis es que formaran parte del ajuar funerario, pero lo cierto es que no se hallan en muchas de las tumbas más ricas. Otra posibilidad es que sean repre-sentaciones de divinidades y que señalen el punto en el que se encontraba el santuario doméstico. En cualquier caso, lo que sí manifiestan estas estatuillas es que la cicládica constituyó una notable civilización que aprovechaba su pri-vilegiada posición como puente entre Europa y Asia. Desde fechas tempranas los habitantes de las Cícladas se desplazaron por el mar y fueron capaces de absorber todo tipo de influencias culturales extranjeras. Su declive comenzó en el momento en que Creta ganó poder, aunque la posición de Delos quedó intacta a lo largo de toda la historia posterior de los griegos.

1

El salto del toro (págs. 24-25). Realizado entre los siglos xviiy xva.C., es uno de los más famosos frescos minoicos encontrados en el palacio de Cnosos, aunque aún no se ha precisado el significado exacto de la ceremonia que representa (Museo Arqueológico, Heraclión).

23

mediados del siglo xva.C. eran los griegos micé-nicos —y no los pobladores autóctonos— quienes ocupaban los palacios de la isla. El sistema econó-mico de los centros de poder parecía haber sufri-do un colapso total, y las riendas del gobierno se encontraban en ese preciso momento en manos de la emergente civilización que había ido cobran-do forma en el continente.

¿Cuáles fueron las causas de tal desmorona-miento? Fue Spyridon Marinatos, discípulo de Evans, quien, guiado por una extraordinaria intuición y una incuestionable pericia arqueológi-ca, formuló la hipótesis de que el súbito eclipse de la civilización minoica se había debido no a los efectos de una invasión por parte de los griegos micénicos, como se creía hasta entonces, sino a una catástrofe natural de una violencia y furia ini-maginables. Corría el año 1939 y, basándose en su observación directa sobre el suelo de Creta, Ma-rinatos manifestó su convicción de que el foco aniquilador de aquella fascinante civilización se encontraba a tan solo 120 km de la costa cretense, en la próspera isla de Tera. Según los arqueólo-

gos, el súbito derrumbe de la sociedad minoica se debió a que, hacia el año 1500 a.C., la isla volcáni-ca de Tera entró en erupción, quedando salvaje-mente fragmentada en tres partes y originando un tsunami de una inimaginable fuerza devasta-dora que provocó la destrucción de la flota minoi-ca y el colapso del sistema de administración pa-lacial cretense. Puertos como los de Katsamba, Amnisos, Malia, Festos o Cnosos resultaron abso-lutamente derruidos y, en consecuencia, su pro-ducción y su economía quedaron paralizadas.

A pesar del atractivo de esta teoría, las causas del colapso de la civilización minoica siguen sien-do un importante objeto de controversia entre los expertos, pero si los acontecimientos fueron tal y como Marinatos los dibujó no cabe duda de que el rugido de Tera, los cielos oscurecidos y la silen-ciosa lluvia de ceniza habrían llevado al pueblo minoico a una crisis económica y también a una etapa de debilidad y desorientación espiritual.

Así, los griegos micénicos se habrían aprove-chado de esta situación de debilidad para tomar posesión del lugar. De este modo, hacia el año

1 Tañedor de arpa. Se trata de una de las primeras representaciones de un músico tocando su instrumento que ha llegado hasta nuestros días (Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

3 Vasija. Junto a las figuras, el arte cicládico también es rico en vasijas de mármol que revelan un gran dominio de este material. Muchas de las vasijas muestran restos de color (colección privada).

2 Ídolo femenino. Con los brazos cruzados, la figura alza la cabeza en actitud inspirada; las articulaciones de brazos y piernas están sutilmente marcadas (Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

5 Ídolo femenino.Estatuilla de brazos cruzados de tipo «canónico»; este tipo de figuras pueden tener el pubis remarcado por una incisión (Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

4 Ídolo femenino. Replegada sobre sí, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza en las manos, esta figura parece adoptar una actitud de plegaria (colección privada).

2

3

4

5

24

25

26

CRETA Y MICENAS

1450 a.C., los belicosos señores de la guerra mi-cénicos, guiados por su empuje guerrero y apro-vechando el profundo conocimiento que tenían de Creta y sus defensas, conquistaron la isla y, tras saquear sus ciudades y palacios, se apodera-ron de Cnosos y otros centros de poder, colocan-do al frente a sus propios príncipes. Fueron ellos quienes desde ese momento hasta el final de la Edad del Bronce marcaron el paso en el ámbito del Mediterráneo oriental.

Micenas: cuna de los primeros griegos

En la época en que la sociedad micénica empeza-ba a despuntar, allá por los primeros compases del siglo xvia.C., la civilización minoica ya llevaba tiempo constituida como el enclave de referencia en las rutas comerciales que atravesaban el Medi-terráneo, lo que la había llevado a un nivel de pro-greso y refinamiento que sacaba muchos cuerpos de ventaja a la pujante sociedad que iba cobrando forma en el continente. Es un hecho que el grado de desarrollo que los micénicos llegaron a alcan-zar se debió en parte a la asimilación de los mode-

los de organización minoicos, y es asimismo evi-dente la influencia que los cretenses ejercieron en todos los ámbitos —de manera excepcional en el terreno cultural— sobre los griegos continenta-les. Con todo, la sociedad micénica no fue una mera provincia de inspiración cretense, sino una sociedad con su particular idiosincrasia, la prime-ra que se puede considerar propiamente griega, que hacia el año 1400 a.C. había alcanzado sus más altos picos de influencia en el mar Egeo.

No en vano su red de contactos habría de ex-tenderse por Egipto, Anatolia, Siria y Palestina, aunque no hay que descartar que incluso se llega-ra a trabar un contacto fluido con la Europa cen-tro-septentrional —principalmente Cornualles y posiblemente Bohemia— con el fin de obtener suministros de estaño, un producto vital para la fabricación del bronce. Así pues, entre los años 1500 y 1150 a.C., Grecia vivió un período de es-plendor que, en términos arqueológicos, ha que-dado reflejado en las ciclópeas fortalezas de Pilos, Tirinto, Orcómeno y, sobre todo, Micenas, cuyos señores habitaron magníficos palacios de múlti-ples columnas, rodeados de oro, bronce y marfil finamente trabajados por expertos artesanos.

Se trataba de una prestigiosa sociedad que en la última fase de la Edad del Bronce tardío había dejado una honda impronta en el Mediterráneo, aunque con el paso de los siglos esta se había ido desvaneciendo. Tal vez sus únicas huellas se limi-taran a los versos de un monumental poema épico —el primero de la tradición literaria occidental— que Homero había compuesto bajo el título de la Ilíadapara celebrar las hazañas de aquellos grie-gos del pasado que, según el mito, habían reduci-do a cenizas la legendaria ciudad de Troya.

Bajo ese presupuesto, la cuestión que la histo-riografía se ha planteado es si existió una guerra de Troya más allá de la fantasía homérica. El hecho es que los griegos nunca pusieron en duda la au-tenticidad de la guerra; en época clásica, el histo-riador Tucídides aceptó su existencia y tan solo cuestionó la importancia y las dimensiones de la contienda. Por su parte, Heródoto fechó la guerra hacia el año 1250 a.C., mientras que una famosa cronografía grabada en mármol, el Marmor Pa-rium, fijaba el fin del conflicto en el año 1209 a.C. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la su-puesta historicidad de la guerra fue puesta paula-tinamente en entredicho hasta quedar enterrada en la bruma de la leyenda. No obstante, fue el ale-mán Heinrich Schliemann, hombre de negocios y arqueólogo aficionado, quien a finales del siglo xix, tomando como hoja de ruta la Ilíada,encaminó sus pasos a Micenas, la ciudad sobre la que según el poema había reinado Agamenón, el caudillo su-premo de la expedición griega sobre Troya.

La Puerta de los Leones de micenas. Esta entrada a la fortaleza fue construida hacia mediados del siglo xiiia.C. y fue restaurada en 1841 por Kyriakos Pittakis (1798-1863), el primer arqueólogo que trabajó en Micenas. Los dos leones que la coronan miden unos 3 m de alto.

27

De este modo, con la convicción de que bajo los versos de Homero se hallaba una realidad his-tórica, Schliemann inició la excavación de Mice-nas —ya había hecho lo propio en Troya unos años atrás sacando a la luz la vieja ciudad del mi-to— y desenterró los restos de una civilización cuyas armas, armaduras y objetos materiales pa-recían corresponderse con las descripciones rea-lizadas por Homero en sus poemas.

Bajo la insobornable sensación de que lo que acababa de sacar a la luz eran los vestigios de aquel lejano tiempo de los héroes, Schliemann descu-brió un círculo de tumbas de fosa característica-mente micénicas en el que yacían los restos de diecinueve hombres y mujeres. Tres varones en particular se encontraban pertrechados con sus atributos guerreros (hasta 43 espadas y cientos de valiosos objetos) y tenían el rostro cubierto por una máscara de oro. Una a una, el arqueólogo fue retirando las máscaras que cubrían las caras de quienes sin duda habían sido poderosos señores de la guerra, y, al levantar la del tercero, no dudó en proclamar que lo que allí estaba contemplando

era el rostro del mismísimo Agamenón, y así se lo comunicó al rey de Grecia, al Timesy al efímero emperador de Brasil, en uno más de los teatrales gestos que Schliemann siempre empleó para pu-blicitar sus hallazgos. Ni aun dando por válida la existencia real del mítico rey de Micenas podría haberse tratado de Agamenón, ya que el recinto de tumbas en el que el cuerpo fue encontrado era muy anterior —pertenecía al siglo xvia.C.— a la fecha en la que hipotéticamente la expedición a Troya se habría producido, finales del siglo xiiia.C. Sin embargo, acaso sí se trataba de uno de los primeros representantes de una estirpe de gue-rreros a los que Homero, a siglos de distancia, ha-bía ensalzado en sus poemas.

Fue a principios del iimilenio a.C., en torno a los años 2000-1800 a.C., cuando penetró en el área del Egeo una población de habla griega dedicada fundamentalmente al pastoreo y la agricultura; consigo llevaban el caballo y el conocimiento de técnicas como la metalurgia y de sofisticados mé-todos de tratamiento de la cerámica. Paulatinamen-te, estos intrusos acabaron por imponer su autori-

Daga micénica.Decorada con la representación de la caza de un león, esta arma micénica está datada entre los siglos xviiy xvia.C. y fue hallada en la tumba IV del primer recinto funerario de Micenas. La daga es de bronce y su decoración fue realizada en plata y oro (Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

28

La gran fortaleza de Micenas: un centro de poder inexpugnable

Situada sobre la cima de una colina de 300 m de altura, la fortaleza de Micenas dominaba la llanura de la Argólida y las rutas que ascendían hacia el norte. Desde allí los prínci-pes micénicos gobernaban la ciudad de quienes, según el mito, habían conquistado Troya.

1 Palacio. Situado en la cima de la roca, era el centro neurálgico de Micenas. En su interior, el rey gobernaba desde una sala con un hogar ro-deado de cuatro columnas y una abertura en el techo para la salida del humo.

2 Cisternas. En caso de asedio enemigo, el abastecimiento de agua y víveres a la ciudad estaba garantizado por medio de una cisterna subterrá-nea y de los almacenes situados en el punto más protegido de la fortaleza.

3 Murallas. A finales del siglo xva.C. las murallas solo protegían el palacio, pero en el siglo xiiia.C. alcanzaron su perímetro definitivo. Estaban construidas con grandes sillares, de los que se decía que habían sido levan-tados por los cíclopes, de ahí su nombre de «muros ciclópeos».

4 Círculo A de tumbas.Junto a la entrada se encuentra un recin-to con seis fosas en el que fueron enterrados 19 miembros de la aristocracia micénica del siglo xvia.C. A su lado se extiende un complejo de edificios con diferentes funciones, entre los que se incluyen centros de culto.

5 Puerta de los Leones. La entrada a la ciudadela estaba presi-dida por un relieve con la figura de dos leones enfrentados que supone el único ejemplo conservado de escultura monumental micénica. La puerta estaba protegida por un corredor amurallado que facilitaba su defensa.

dad sobre los habitantes precedentes, y, de este modo, hacia el año 1600 a.C., tras una larga fase de adaptación entre la población nativa y los recién llegados, una serie de factores como el incremento de la población, la expansión del comercio exte-rior y el crecimiento de la productividad provoca-ron el consecuente aumento del poder económico y político de sus dirigentes. Es muy probable que donde primero se hicieran sentir estos cambios fuera en Micenas, un centro de poder estratégica-mente situado en la encrucijada entre el Egeo y el golfo de Corinto y entre los territorios del oeste y los del norte. Por este motivo, se denomina con-vencionalmente con el nombre de «micénica» a la pujante civilización que cristalizó en ese lugar y en ese momento, si bien Homero en sus poemas lla-maba «aqueos» a los habitantes de esta zona.

Entre los rasgos más distintivos de esta so-ciedad se encuentran, en efecto, las tumbas que reciben el nombre de tholos(tholoi, en plural). Es-tas se hallaban diseminadas por todo el territorio de la Grecia continental y consistían en grandes construcciones de forma circular, abovedadas, a

las que se accedía mediante un largo corredor y a las que se entraba por una magnífica puerta de bronce. Allí era enterrada la élite micénica, los re-yes y los aristócratas que se encontraban en la cima de la sólida organización social, militar y eco-nómica que definía su sociedad.

Así, esta pujante civilización de la Edad del Bronce se sustentaba en un sistema social y po-lítico férreamente jerarquizado, basado en un control centralizado de la economía. El centro neurálgico y el signo más espectacular y distinti-vo de su sociedad —junto a los mencionados tho-loi—son unos palacios fortificados mediante mu-rallas construidas con gigantescos bloques de piedra de hasta 6 m de grosor. Estos muros, que recibieron el nombre de «ciclópeos» al considerar los antiguos que solo los míticos cíclopes podrían haberlos levantado, estaban coronados por bas-tiones y perforados por magníficas entradas, co-mo la colosal puerta de los Leones de Micenas. Lo que estas murallas protegían era un palacio en cuyo corazón se hallaba el mégaron, una gran es-tancia que comprendía un pórtico exterior, así

1

2

3

29

como un vestíbulo interior que desembocaba en la habitación principal, la cual estaba dotada de un hogar central. Desde el mégaron, que era el salón del trono propiamente dicho, ejercía su dominio la regia figura del wanax, término micénico que tie-ne un inequívoco correspondiente en el ánax an-drôn(«señor de guerreros») homérico, figura que en la Ilíadaaparece encarnada por el poderoso so-berano de Micenas, Agamenón.

La forma de organización de los reinos micé-nicos ha quedado registrada en un sistema de anotación denominado LinealB que los micéni-cos habían tomado de Creta. De hecho, el conoci-miento con que contamos a día de hoy de la Gre-cia de la Edad del Bronce se debe en grandísima medida a la labor del arquitecto inglés Michael Ventris y el helenista John Chadwick, quienes descubrieron bajo este sistema de escritura, ante-rior al alfabético, una lengua que sin duda era una forma arcaica de griego. En los archivos de las fortalezas micénicas se almacenaban tablillas de arcilla en las que, utilizando un cálamo afilado, los funcionarios encargados de tal tarea inscribían

concisas anotaciones burocráticas relativas al funcionamiento de la administración palacial: re-gistros de ganados, obreros, cereales, movimien-tos de tropas, etc.

Los señores de la guerra micénicos

El examen de las tablillas micénicas de corte ad-ministrativo revela el sistema de jerarquización de esta sociedad y pone de manifiesto que al frente de ella se encontraba el citado wanax o «señor», un rey con funciones de caudillo guerrero que tam-bién poseía atribuciones religiosas. A continua-ción venía el lawagetas o «conductor del ejército», que se hallaba al frente de las tropas. Junto a ellos se encontraba el grupo de los telestai, quienes pa-recían detentar una dignidad de orden sacerdotal o, en su defecto, ser jefes de clanes. Por su parte, los hequetas («miembros del séquito») constituían el cuerpo de dignatarios de palacio.

En la base de la pirámide social se encontraban los integrantes del damo(el demoso «pueblo» del griego clásico),el grueso de una población consti-tuida por labradores y artesanos, los cuales podían

El corazón del mundo micénico. Desde lo alto se aprecian los principales núcleos de la fortaleza, el entramado de las calles y la línea que seguía la muralla. Se observa también su situación en un lugar de complicado acceso.

La Copa de Néstor.Este es el nombre que recibe el vaso de la imagen, hallado en Micenas por Heinrich Schliemann, quien creyó que era la copa del mítico rey de Pilos descrita en la Ilíada. Realizado en oro, ha sido datado entre los siglos xviiy xvia.C. (Museo Arqueológico Nacional, Atenas).

4

5

30

CRETA Y MICENAS

ser llamados a las armas. A la cabeza de ellos des-taca la figura del qasireu, que estaba supeditado a la autoridad del wanaxmediante un vínculo de vasallaje. Entre sus muchas funciones estaba la de distribuir el bronce asignado a los herreros que trabajaban para palacio. La importancia del qasi-reuqueda puesta de manifiesto por el hecho de que esta palabra pasaría a designar al «rey» trans-formada en el término basileus, como queda ates-tiguado ya en la Ilíada.

Sería un error, en cualquier caso, pensar que el nombre de «civilización micénica» corresponde a una especie de reino de la Edad del Bronce, uni-do y al frente del cual se hallara el wanaxde Mi-cenas. Por el contrario, el sinnúmero de asenta-mientos micénicos descubiertos en Grecia dan cuenta de una elevada cantidad de comunidades independientes que gravitan en torno a ciudade-las fortificadas gobernadas por un rey. Determi-nados palacios, como los de Micenas, Pilos o Ti-rinto en el Peloponeso, el de Atenas en el Ática o los de Tebas y Orcómeno en Beocia, poseían una importancia considerable y ejercían su poder so-bre un amplio territorio circundante.

En términos generales, las relaciones entre las distintas fortalezas micénicas debieron de ser bas-tante estables; de hecho, solamente se habrían producido enfrentamientos en el caso de que dos de ellas rivalizaran por la hegemonía dentro de una misma región. En un conflicto de este tipo, por ejemplo, podría encontrarse la causa del in-cendio de Tebas, que tal vez pudo ser provocado en el curso de algún enfrentamiento con la ciuda-dela rival y vecina de Orcómeno.

Con el paso de los siglos, los señores de las ciudadelas fueron acumulando inmensas riquezas y un gran prestigio derivados no solo de los bie-nes que les tributaba el damo, sino que también procedían de sus actividades marineras, ya fueran comerciales o de saqueo y rapiña. En muy poco tiempo, las naves micénicas rompieron las olas de unas regiones a las que los expertos marinos cre-tenses nunca habían llegado: su paso por Sicilia y la Italia meridional ha quedado bien atestiguado gracias a los hallazgos de cerámica encontrados en la zona, y su influencia alcanzó, de una u otra manera, las lejanas costas de la Península Ibérica.

Por otra parte, se ha demostrado la existencia de colonias micénicas estables en varias islas del mar Egeo, así como un contacto permanente de estos asentamientos con enclaves egipcios (El Fa-yum), sirios, anatolios y levantinos. Los pecios de la Edad del Bronce hallados en el cabo Gelidonya, así como en Uluburun e Iria, muestran —a pesar de ser fenicios, no micénicos— que el tráfico co-mercial consistía fundamentalmente en el trans-porte de materias primas (en particular metales),

vidrio, maderas y resinas. En las ánforas halladas en las naves fenicias predominaban las indispen-sables semillas de vid y aceituna.

A diferencia de las dudas que planteaban los minoicos a propósito de su actitud beligerante, los griegos micénicos sí parecen haber basado su poder en la pujanza de su ejército y en su actitud marcadamente militar. A pesar de no tener cons-tancia de la organización del mismo, las tablillas registran movimientos realizados por las «guarni-ciones costeras» y destacamentos de «remeros», así como los gastos realizados en las raciones de los soldados y en armamento.

Es este último punto, el del armamento, el que se halla más claramente refrendado no solo por el testimonio de las tablillas, sino también por las representaciones plasmadas en la cerámica y el hallazgo material de las propias armas. De este modo, se sabe que los soldados micénicos iban pertrechados con cascos de cuero con unas tiras de bronce cosidas y que se protegían mediante una armadura de cuero o una apretada coraza de lino que les cubría todo el cuerpo.

El tholosmás espectaculardescubierto en Grecia es el de Atreo (a la derecha), conocido también como tumba de Atreo o de Agamenón. Construido hacia el año 1300 a.C., está ubicado fuera del recinto amurallado del centro palacial de Micenas. Se trata de una cámara real mortuoria precedida de un largo corredor. Sobre la monu-mental puerta de entrada se aprecia un triángulo vacío que estaba ocupado por una losa de piedra esculpida. En la sala interior, de estructura circular, los sillares de la bóveda están dispuestos en hila-das concéntricas que se estrechan a medida que se acercan a la piedra angular que remata la falsa cúpula. Estos espacios guardaban en su interior los trabajos de orfebrería realizados para los ajuares funerarios, que los familiares ofrendaban junto con alimentos para facilitar el viaje al Más Allá.

Los ritos funerarios y la tumba de Atreo

Las ceremonias funerarias micénicas pueden deducirse en virtud de las ofren-das cerámicas aparecidas en las tum-bas reales o tholoi, como las hidrias de libación, las cráteras y las copas. Sin embargo, también se practicaron cremaciones y sepelios en el suelo con personas de inferior extracción social.

la antigua grecia: la civilización micénica

h. 1900 a.C.

Población indoeuropea.Entrada en la península balcánica de la población que dará lugar al pueblo griego.

h. 1600 a.C.

Nuevos centros de poder.Pilos, Tirinto, Atenas y Tebas se convierten en centros de riqueza.

h. 1500 a.C.

Contactos con Creta. Los micénicosadoptan el arte y la escritura minoicos.

h. 1450 a.C.

Control de Cnosos. Los micénicos toman el control de Creta y la desplazan como potencia marítima.

1400-1250 a.C.

Expansiónmediterránea. Micenas entra en contacto con el Imperio hitita.

h. 1250 a.C.

Destrucción de Troya.La leyenda de la guerra de Troya se fundamenta en este hecho.

h. 1200 a.C.

Final de Micenas.Desaparece la cultura micénica por causas desconocidas.

h. 1150 a.C.

Desaparece el Imperio hitita. Los enigmáticos Pueblos del Mar acaban con este imperio.

31

Como arma defensiva los guerreros utilizaban grandes escudos de madera recubiertos por va-rias capas de piel de buey tachonadas con clavos de metal, mientras que como armas de ataque contaban con espadas y puñales de bronce, así como con pesadas lanzas acabadas en una punta del mismo material, que utilizaban en la lucha cuerpo a cuerpo, y jabalinas y flechas para el com-bate a media y larga distancia.

Por su parte, la armadura de los conductores de tropas consistía en cascos de bronce, que po-dían estar decorados con colmillos de jabalí; una coraza fabricada con planchas de bronce y unas grebas o espinilleras también de bronce que les protegían hasta las rodillas. Así, los ejércitos mi-cénicos acudían a la batalla blindados por com-pleto con el metal bélico por excelencia. La ima-gen que en varios pasajes de la Ilíadaofrece Ho-mero de los guerreros aqueos acorazados con el aristocrático bronce es, en este sentido, semejan-te a los datos revelados por los hallazgos arqueo-lógicos. Veamos estos versos como ejemplo: «¡Glo-riosísimo Atrida, señor de guerreros Agamenón!

No permanezcamos aquí reunidos más tiempo, ni demoremos un instante más la misión que el dios nos ha encomendado. ¡Vamos, que los heraldos de los aqueos, de túnicas de bronce, convoquen a las tropas y las reúnan junto a las naves! ¡Y reco-rramos a la vez todos nosotros el ancho campa-mento de los aqueos para despertar cuanto antes al cruel Ares!».

Pero existe otro punto bastante significativo en el que tanto las tablillas administrativas como las representaciones pictóricas coinciden con los ver-sos de Homero: los carros de combate, sobre los que los héroes homéricos acuden desplegando su orgullo al campo de batalla. Inventado a comien-zos del iimilenio a.C. y usado profusamente por las civilizaciones mesopotámica, anatolia y egip-cia desde fechas tempranas para competiciones y actos protocolarios, el carro de combate —una pequeña plataforma colocada sobre dos ruedas y tirada por dos caballos— comenzó a desempeñar funciones militares en el siglo xviia.C., convirtién-dose en la principal arma de destrucción entre los ejércitos del Próximo Oriente.

planta y sección longitudinal.Los dibujos, obra de Heinrich Schliemann, muestran el tholosen 1879 .

fachada del tholos.Vista desde el corredor de la