5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nora Roberts

- Sprache: Spanisch

Cuando el periodista Dylan Crosby llegó a la casa de Abigail O'Hurley para entrevistarla acerca de su difunto marido, un famoso corredor de coches de carreras, esperaba encontrar a una mujer fría y distante. En su lugar encontró una mujer sencilla y tierna. Pero él se negaba a creer que aquello fuera real...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 1988 Nora Roberts

© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

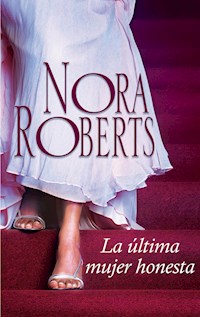

La última mujer honesta, n.º 27 - agosto 2017

Título original: The Last Honest Woman

Publicada originalmente por Silhouette© Books

Este título fue publicado originalmente en español en 2002

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-9170-172-9

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Prólogo

–Puede gritar usted todo lo que quiera, señora O’Hurley,

La respiración de Molly se había transformado en una sucesión de jadeos. El sudor resbalaba por sus mejillas mientras clavaba los dedos en la mesa de partos y se abrazaba a sí misma.

–Molly O’Hurley no grita cuando trae a sus hijos al mundo.

No era una mujer grande, pero su voz, incluso en el tono normal en el que hablaba, llegaba a todos los rincones de la sala. Tenía un tintineo, un aire musical, aunque había tenido que reunir hasta sus últimas fuerzas para conseguirlo. Su marido la había llevado al hospital a toda velocidad, sólo minutos antes de las últimas etapas del parto.

No había habido tiempo para prepararla, ni para palabras de consuelo, ni para caricias cariñosas. En cuanto el obstetra le había echado un vistazo, la había llevado a la sala de partos completamente vestida.

La mayor parte de las mujeres se habrían asustado al verse en una ciudad extraña, dejando en manos de desconocidos su vida y la del hijo que estaba a punto de llegar al mundo.

–Es usted una mujer fuerte, ¿verdad? –el médico le hizo un gesto a la enfermera para que le secara la frente. El calor en la sala de partos era cada vez más intenso.

–Todos los O’Hurley son fuertes –consiguió decir, pero lo que en realidad le apetecía era gritar.

Dios, cuánto deseaba gritar mientras el dolor vociferaba en su interior. El bebé estaba a punto de llegar. Ya sólo podía rezar para que no fuera demasiado pronto. Las contracciones eran cada vez más frecuentes. Cuando llegaba una, ni siquiera le daba tiempo a prepararse para la siguiente.

–Tendremos que agradecer que el tren no llegara con retraso, porque en ese caso habría tenido que dar a luz en el vagón cafetería –había dilatado completamente y el bebé estaba a punto de salir.

Molly lo maldijo con toda la experiencia en palabras malsonantes que había adquirido en siete años de vida junto a Francis y siete más actuando en los clubes de todas las mugrientas ciudades que podían encontrarse desde Los Ángeles hasta Catskill. El médico se limitó a chasquear la lengua mientras ella respiraba como una máquina de vapor y lo fulminaba con la mirada.

–Muy bien. Ya estamos a punto. Empuje, señora O’Hurley. Sacaremos a ese bebé de un batacazo.

–Ya le daré yo un batacazo –le prometió, y empujó a través de aquel insoportable dolor.

El bebé llegó con un aullido que rebotó en todas las paredes de la sala. Molly lo miró atentamente, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el médico sacaba una cabecita diminuta, los hombros y después el torso.

–Es una niña.

Riendo, Molly dejó caer la cabeza hacia atrás. Una niña. Lo había conseguido. Francis iba a sentirse orgulloso. Agotada, escuchó los primeros gritos de su bebé.

–No ha hecho falta darle un azote en el trasero –comentó el médico. Era pequeña, pensó, como mucho pesaría dos kilos y medio–. No es muy gordita, señora O’Hurley, pero tiene un aspecto tan bueno como el oro.

–Por supuesto que sí. Escuche esos pulmones. Serán capaz de oírla hasta en el último rincón de cualquier sala. Ha llegado unas semanas antes de lo previsto, pero… Oh, Dios mío.

Al sentir una nueva contracción, Molly intentó incorporarse.

–Sujétela –el médico le pasó la recién nacida a una enfermera y le hizo un gesto a otra para que agarrara a Molly por los hombros–. Parece que su hija tiene compañía.

–¿Otra? –debatiéndose entre el dolor y el júbilo, Molly comenzó a reír. Pero no había nada de histérico en su risa, sino algo robusto y desafiante–. Maldito seas, Frank. Siempre consigues sorprenderme.

El hombre que estaba en la sala de espera caminaba nervioso, pero había una gracia especial en cada uno de sus pasos, a pesar de que miraba el reloj cada tres minutos. Por su forma de andar, era evidente que aquel hombre pasaba más tiempo bailando que caminando. Era delgado y vivaz y en sus ojos resplandecía un optimismo perpetuo. De vez en cuando, se acercaba a un niño que descansaba medio dormido en una silla y le acariciaba la cabeza.

–Vas a tener un hermanito, Trace. En cualquier momento saldrán a decirnos que ya ha nacido.

–Estoy cansado, papá.

–¿Cansado? –con una sonora y alegre carcajada, el hombre levantó al niño y lo abrazó–. Éste no es momento para dormir, pequeño. Éste es un gran momento. Está a punto de nacer un O’Hurley. Ésta es una noche especial.

Trace apoyó la cabeza en el hombro de su padre.

–No vamos a poder hacer teatro.

–Habrá otras noches para eso –sólo había pensado un instante en la cancelación del espectáculo. Pero había clubes incluso en Duluth. Estaba convencido de que antes de que hubieran tomado el siguiente tren, habrían conseguido un par de contratos.

Él había nacido para el espectáculo, para cantar y bailar, y agradecía a las estrellas la suerte de que Molly fuera como él. Dios sabía que hasta entonces no habían conseguido gran cosa, salvo seguir el circuito de bares y clubes de segunda, pero ya tendría tiempo de triunfar. El éxito podía llegar con cualquier actuación, en una sola función.

–Antes de que te des cuenta, seremos Los Cuatro O’Hurley. Entonces nadie podrá pararnos.

–Nadie podrá pararnos –murmuró el niño, que ya había oído aquello otras muchas veces.

–¿Señor O’Hurley?

Frank se detuvo. Se aferró con fuerza a su hijo mientras se volvía hacia el médico. Él solo era un hombre y no sabía nada sobre partos.

–Sí, soy yo –se le había secado la garganta. Le resultaba imposible tragar–. Molly… ¿Está bien?

El médico se frotó la barbilla y sonrió de oreja a oreja.

–Su esposa es toda una mujer.

El alivio llegó como una envolvente ola. Abrumado por aquella sensación, Frank besó a su hijo.

–¿Has oído eso, Trace? Tu madre es toda una mujer. Y el bebé, sé que ha sido prematuro, ¿pero está bien?

–Fuerte y guapa –empezó a decir el médico–. En realidad todas lo son.

–Fuerte y guapa –dio dos pasos de baile–. Mi Molly sabe cómo traer un hijo al mundo. Puede llegar a confundirse en el momento de salir a escena, pero siempre sale del aprieto como toda una veterana… –se interrumpió de pronto y se quedó mirando fijamente al médico, que continuaba sonriéndole–. ¿Ha dicho «todas»?

–¿Este niño es hijo suyo?

–Sí, es Trace. ¿A qué se refiere con eso de que todas lo son?

–Señor O’Hurley, su hijo acaba de tener tres hermanas.

–Tres –con Trace todavía en brazos, Frank se dejó caer en una silla. Sus nervudas piernas de bailarín parecían haberse convertido en agua–. Tres. ¿Al mismo tiempo?

–Con un par de minutos de separación, pero tres.

Frank permaneció sentado, atónito. Todavía no había averiguado cómo iba a poder alimentar a uno más. Tres. Todas chicas. Cuando se recuperó del impacto, se echó a reír. Había sido bendecido con tres hijas. Francis O’Hurley no era un hombre que maldijera al destino. Él siempre lo abrazaba ilusionado.

–¿Has oído eso, chico? Tu madre y yo hemos hecho unas trillizas. Tres por el precio de una. Y yo soy un hombre que adora los buenos negocios –se levantó, estrechó la mano del médico y la sacudió con calor–. Dios lo bendiga. Si hay un hombre más afortunado que Francis Xavier O’Hurley esta noche, me muero por conocerlo.

–Felicidades.

–¿Está usted casado?

–Sí.

–¿Cómo se llama su esposa?

–Abigail.

–Entonces una de ellas se llamará Abigail. ¿Cuándo puedo ver a mi familia?

–Dentro de unos minutos. Le diré a una de las enfermeras que baje a quedarse con su hijo.

–Oh, no. Él viene conmigo. No todos los días se tienen tres hermanas.

El médico comenzó a explicarle las normas del hospital, pero de pronto se interrumpió.

–¿Es usted tan cabezota como su esposa, señor O’Hurley?

Frank sacó pecho.

–Ella aprendió de mí.

–Venga por aquí.

Frank las vio primero a través del cristal del nido, eran tres niñas diminutas, tumbadas en sus respectivas incubadoras. Dos de ellas dormidas, mientras la otra gritaba enfadada.

–Le está diciendo al mundo que está aquí. Ésas son tus hermanas, Trace.

Completamente desvelado ya, Trace las estudió con espíritu crítico.

–Son muy flacuchas.

–También tu eras una cosita escuálida, pequeño babuino –llegaron las lágrimas. Y Frank era demasiado irlandés para avergonzarse de ellas–. Haré todo lo que pueda por vosotras. Por todas y cada una de vosotras –posó la mano sobre el cristal, esperando que fuera suficiente.

Capítulo 1

Aquél no iba a ser un día normal. Después de haber tomado aquella decisión, pasaría mucho tiempo hasta que las cosas regresaran a la normalidad. Y ya sólo le cabía esperar estar haciendo realmente lo que debía.

Abby ensilló su caballo en el tranquilo y silencioso ambiente del establo. Quizá fuera un error escaparse en medio de la jornada, cuando todavía quedaban tantas cosas por hacer, pero lo necesitaba. Una hora sola, lejos de la casa y las obligaciones, le parecía el mayor de los lujos.

Vaciló un instante, sacudió la cabeza y sujetó la cincha. Si pensaba disfrutar de una hora en solitario, lo haría con todo tipo de lujos. Se rió de sí misma al darse cuenta de que aquélla era una frase propia de su padre. Además, si el señor Jorgensen tenía verdadero interés en comprarle un potro, volvería a llamar más tarde. Debía actualizar los libros de contabilidad y pagar algunas facturas ya vencidas. Pero ya tendría tiempo de encargarse de aquellas tareas pendientes. En aquel momento, lo único que le apetecía era montar sin rumbo fijo.

Rodeó dos de los cubículos del establo y sacó a su caballo ruano al exterior. La respiración del animal se transformaba en vapor mientras ella aseguraba la cincha por segunda vez.

–Vamos, Judd –con la desenvoltura proporcionada por una larga experiencia, se montó en la silla y se encaminó hacia el sur.

No se podía cabalgar muy rápido porque la nieve y la tierra se habían mezclado hasta formar un resbaladizo lodazal. El aire era helado y húmedo, casi desagradable, pero Abby disfrutaba de una emocionante sensación de anticipación. Las cosas estaban cambiando, ¿y no era eso todo lo que alguien en su situación podía desear? Todo parecía marchar a gran velocidad y por fin iba a conseguir algo que siempre había considerado fuera de su alcance: libertad.

Quizá el haber aceptado ser entrevistada para aquel libro le proporcionara parte de ella. De momento era una esperanza. Pero las dudas con las que había vivido desde que había llegado a un acuerdo con la editorial continuaban acechándola. ¿Habría hecho lo correcto? ¿Habría tomado una decisión equivocada? ¿Cuáles serían las consecuencias? Pero ocurriera lo que ocurriera, tenía que asumir la responsabilidad.

Cabalgó por aquella finca que adoraba, pero que nunca había podido considerar completamente suya.

La nieve se derretía sobre la hierba. Un mes más, pensó, y los potros ya podrían juguetear en los pastos. Había plantado heno y avena, y ese año, quizá, las cuentas no terminarían en números rojos.

A Chuck nunca le había importado. Él nunca había pensado en el mañana, sólo pensaba en el presente. Abby sabía por qué le había comprado Chuck aquella finca en la Virginia rural. Quizá siempre lo había sabido. Pero años atrás, había querido transformar lo que en realidad era un gesto de culpabilidad en un rayo de esperanza. Aquella capacidad, para encontrar y conservar pequeñas hebras de esperanzas en los peores momentos, había conseguido mantenerla a flote durante los últimos ocho años de su vida.

Chuck había comprado aquella casa y después sólo había pasado algunas semanas dispersas en ella. Era demasiado inquieto para quedarse a esperar a que creciera la hierba. Inquieto, negligente y egoísta, ése era Chuck. Abby lo sabía desde antes de casarse con él. De hecho, quizá fuera ése el motivo por el que había decidido casarse con él. No podía reprocharle que hubiera fingido ser otra cosa. El problema había sido que ella sólo había visto lo que quería ver. Chuck había irrumpido en su vida como el cometa que era, y, deslumbrada y fascinada, Abby lo había seguido.

A los dieciocho años, Abigail O’Hurley se había quedado completamente anonadada al ser cortejada por el espectacular Chuck Rockwell. El nombre de aquel piloto había aparecido en los titulares de los periódicos cuando había participado en el Grand Prix. Y también había sido reproducido en letras de molde en las páginas de sociedad, dando cuenta de sus éxitos como rompecorazones. Y la joven Abigail había leído esos periódicos.

Chuck le había permitido participar de la vida que llevaba en Miami, la había hechizado con aquel mundo de lujo y glamour. Le había ofrecido emociones. Emociones y libertad en vez de responsabilidades. Y ella se había casado antes de haber tenido tiempo siquiera de recuperar la respiración.

Aunque estaba cayendo una ligera llovizna, Abby detuvo su caballo. Le gustaba que la lluvia empapara su rostro. Era otra de las cosas que necesitaba aquella mañana. Soledad. De un modo cobarde, lo sabía, pero nunca se había considerado una mujer valiente. Lo único que había hecho hasta entonces, y lo que continuaría haciendo, había sido sobrevivir.

Los pastos aparecían cubiertos por algunas manchas de nieve cuyo blanco se fundía con el de la niebla que sobre ellos se cernía. Judd coceó con impaciencia y Abby le palmeó el cuello para tranquilizarlo. Era un lugar tan hermoso… Abby había estado en Montecarlo, Londres, París y Bonn, pero después de haber pasado casi cinco años viviendo al día y trabajando desde el amanecer hasta el crepúsculo, había llegado a la conclusión de que aquélla era la vista más hermosa del mundo.

La lluvia continuaba cayendo, prometiendo convertir las pistas que cruzaban sus tierras en caminos impracticables. Si aquella noche bajaban las temperaturas, los charcos se helarían dejando una peligrosa capa de hielo sobre la nieve. Pero continuaba siendo un hermoso paisaje. Poder disfrutar de él era algo que debía a Chuck. Y también otras muchas cosas.

Había sido su marido. Después de su muerte, ella era su viuda. Antes de morir, Chuck le había hecho sufrir terriblemente, pero le había dejado las dos cosas más importantes y preciadas de su vida: sus hijos.

Había sido por ellos por los que al final se había mostrado de acuerdo en recibir a aquel periodista. Había rechazado ofertas de diferentes editoriales durante más de cuatro años. Por supuesto, eso no había evitado que se publicaran biografías no autorizadas sobre Chuck Rockwell, o que de vez en cuando apareciera algún artículo en el periódico. Después de meditarlo durante meses, Abby había llegado a la conclusión de que si trabajaba con un escritor, con un buen escritor, podría tener algún control sobre el producto final. Y cuando la biografía estuviera terminada, sus hijos tendrían algo de su padre.

Dylan Crosby era un buen escritor. Abby sabía que eso era una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo. Intentaría adentrarse en aspectos de su vida que ella estaba decidida a mantener en secreto. Estaba preparada para que el escritor lo hiciera. Y cuando así ocurriera, le contestaría a su modo, y podría cerrar por fin aquel capítulo de su existencia.

Debería ser inteligente. Sacudió la cabeza, chasqueó la lengua para espolear al caballo y lo puso otra vez en movimiento. Chantel había sido muy lista. Su hermana mayor, que en realidad sólo tenía dos minutos y medio más que ella, siempre había sido capaz de planificar y manipular para que las cosas ocurrieran tal como ella quería.

Después estaba Maddy, la otra de sus hermanas, más pequeña que ella por dos minutos y diez segundos. Maddy era la más extravertida y había conseguido abrirse camino en el mundo con grandes dosis de voluntad.

Y ella era Abby, la trilliza de en medio. La más tranquila. La más responsable. La más dependiente. Aquellas etiquetas le hicieron esbozar una mueca.

Su problema ya no eran aquellas etiquetas que le habían puesto antes de que fuera siquiera capaz de caminar. Su problema era Dylan Crosby, ex detective y antiguo periodista de investigación que había llegado a convertirse en un famoso escritor. A los veinte años, había sacado a la luz una conexión de la Mafia que a la larga había servido para desmantelar una de las más numerosas familias mafiosas de la Costa Este. Antes de cumplir treinta años, había echado a perder la carrera de un senador descubriéndole una cuenta secreta en Suiza. Y Abby iba a tener que manejar a un hombre como aquél.

Pero lo conseguiría. Al fin y al cabo, iba a estar en su terreno, bajo su techo. Ella sólo le proporcionaría la información que quería. Los secretos que quería mantener continuarían encerrados en su cerebro y en su corazón. Para conseguir lo que pretendía, lo único que tenía que hacer era ofrecerle a Dylan Crosby una representación perfecta.

«Nunca digas la verdad, hija. Nadie quiere oírla». Eso era lo que habría dicho su padre. Y eso, se dijo Abby con una sonrisa, era lo que procuraría recordarse durante los meses que tenía por delante.

Sin muchas ganas de abandonar el campo y la lluvia, hizo girar a su caballo y regresó hacia la casa. Faltaba muy poco para que comenzara la función.

Dylan maldijo la lluvia y sacó el brazo por la ventanilla por enésima vez para secar el parabrisas con un trapo ya empapado. El limpiaparabrisas de su lado sólo funcionaba de vez en cuando. Y el otro estaba permanentemente inmóvil. Una lluvia glacial se deslizaba a través de la manga de su abrigo mientras sostenía el volante con una mano e intentaba despejar el agua con la otra. Había sido una locura comprar un coche de veinticinco años, fuera un clásico o no. El Vette 62 parecía un sueño, sí, pero funcionaba como una pesadilla.

Probablemente, tampoco había sido demasiado inteligente viajar por carretera desde Nueva York hasta Virginia en febrero, pero quería disfrutar de la libertad que le daba conducir su propio coche. Y, por lo menos, la nieve a la que había tenido que enfrentarse en Delaware se había transformado en lluvia al dirigirse hacia el sur. Pero volvió a maldecir la lluvia al sentirla entrar a cántaros por la ventana y deslizarse por el cuello de su abrigo.

Podría haber sido peor, se dijo a sí mismo. No podía imaginar exactamente cómo, pero, probablemente, podría haber sido peor. Después de todo, por fin iba a poder hincar el diente a aquel proyecto que había estado intentando cuajar desde hacía tres años. Aparentemente, Abigail O’Hurley Rockwell había decidido exprimir a la editorial hasta sacarle todo lo que había podido.

Una dama dura y atractiva, imaginaba. Había conseguido atrapar a uno de los mejores y más ricos pilotos del circuito siendo apenas una niña. Antes de cumplir diecinueve años, ya lucía visones y diamantes y jugaba a los dados en lugares como Montecarlo. Siempre había sido fácil gastar el dinero de los demás. Su ex esposa se lo había demostrado durante los breves dieciocho meses que había durado su matrimonio.

Al fin y al cabo, las mujeres, todas, habían nacido con astucia. Se presentaban a sí mismas con una máscara de vulnerabilidad e indefensión. Que desaparecía en cuanto le echaban el guante a algún tipo. Para librarse de ellas, había que sangrar un poco. Después, si se era inteligente, bastaba con mirarse las cicatrices de vez en cuando para recordar exactamente cómo funcionaba la vida.

Dylan se enfrentó nuevamente al mapa que tenía delante. Lo sostuvo frente a él mientras conducía con los codos. Maldijo una vez más. Sí, tenía que haber girado por aquel desvío. Pero no lo había visto. Miró hacia delante y hacia atrás en aquella carretera que la lluvia y la niebla apenas dejaban ver, y giró hacia el cruce. Los limpiaparabrisas podían ser pésimos, pero el Vette sabía cómo moverse.

No podía imaginarse al Chuck Rockwell al que él había seguido y admirado decidiendo sentar cabeza en los campos de Virginia. Quizá aquella mujercita lo había convencido para que comprara aquella casa como una suerte de escondite. En el que, por cierto, ella había estado hibernando durante los últimos años.

¿Qué tipo de mujer sería? Para poder escribir la biografía del hombre, tendría que llegar a comprender a la mujer. Ella había vivido prácticamente pegada a Rockwell durante el primer año de matrimonio, siempre se la veía en el circuito, y después había desaparecido. Quizá el olor a gasolina y humo había terminado molestándola. No estaba nunca en las gradas para ser testigo de las victorias o los fracasos de su marido. Y, sobre todo, no había estado en el circuito en la que había sido su última carrera. La carrera en la que Chuck Rockwell había muerto. Por la información que Dylan había obtenido, había aparecido en el funeral tres días después y apenas había hablado. No había derramado una sola lágrima.

Se había casado con una mina de oro y había pasado por alto sus infidelidades. El dinero era la única respuesta. En ese momento, siendo su viuda, estaba en una posición que le permitía vivir sin mover un solo dedo. No estaba mal para una antigua cantante que jamás había actuado en lugares más señalados que bares y clubes mediocres.

Tuvo que frenar el Vette para penetrar por un camino de barro. El desvío lo señalaba un buzón desvencijado en el que aparecía pintado el apellido Rockwell.

Evidentemente, la viuda no había considerado que mereciera la pena gastar dinero en su mantenimiento. Dylan secó una vez más el parabrisas y apretó los dientes mientras sorteaba los baches. Cuando oyó un golpe en el amortiguador, maldijo la lluvia y comenzó a maldecir también a Abigail. Tal como él lo veía, debía tener un armario rebosante de pieles y sedas, pero no había soltado un solo penique para reparar aquella carretera.

Cuando vio la casa, se quedó un tanto extrañado. No era uno de aquellos edificios imponentes y casi agobiantes de las antiguas plantaciones, tal como él esperaba. Era una casa encantadora, acogedora, que tenía hasta una mecedora en el porche. Las contraventanas estaban pintadas de azul, haciendo un bonito contraste con los marcos blancos de las ventanas. En el segundo piso, había una terraza con doble barandilla. Aunque era evidente que la casa necesitaba una nueva mano de pintura, no tenía aspecto de estar abandonada; al contrario, parecía una casa llena de vida. Salía humo de las chimeneas y había una bicicleta en el porche. El sonido de los ladridos de un perro completaba la escena.

Dylan había soñado muchas veces con encontrar un lugar como aquél para él. Un lugar alejado de las multitudes y el ruido en el que podría concentrarse en escribir. Aquel lugar le recordó a la casa en la que vivía cuando era niño; una casa en la que la seguridad y el trabajo iban de la mano.

Cuando sintió un nuevo arañazo en el amortiguador, desapareció todo el encanto. Dylan aparcó detrás de una camioneta y de una ranchera y apagó el motor. Dejó el trapo mojado sobre las alfombrillas y subió la ventanilla. Empezaba a abrir la puerta cuando tuvo que cerrarla al ser asaltado por una jadeante bola de pelo empapado.

Era un perro enorme. Quizá pretendía darle un recibimiento amistoso, pero en su sucio estado, el animal no parecía demasiado agradable. Mientras Dylan calculaba su tamaño, comparándolo con el de un pequeño hipopótamo, el perro plasmó sus huellas sobre la ventanilla y continuó ladrando.

–¡Sigmund!

Tanto Dylan como el perro miraron hacia la casa, donde una mujer permanecía cerca de los escalones del porche. Así que ésa era Abigail, se dijo. Había visto suficientes fotografías suyas a lo largo de los años como para no reconocerla al instante. Aquel rostro fresco e ingenuo en los fosos durante las carreras. La joven cosmopolita de Londres y Chicago. Y la fría y compuesta viuda ante la tumba de su marido. Pero no era precisamente eso lo que esperaba.

Su pelo, de un color rubio como la miel, caía sobre su frente en finas hebras y se deslizaba suavemente por sus hombros. Parecía muy delgada, y muy cómoda con aquellos vaqueros, las botas y el jersey que le cubría las caderas. Su rostro se veía pálido y delicado a través de la lluvia. No podía ver desde allí el color de sus ojos, pero podía ver su boca, una boca llena y sin pintar, mientras llamaba otra vez al perro.

–Sigmund, baja ahora mismo.

El perro dejó escapar un último y poco entusiasta ladrido y obedeció. Receloso, Dylan abrió la puerta del coche y salió.

–¿Señora Rockwell?

–Sí. Siento lo del perro. No muerde. Al menos no muy a menudo.

–Buenas noticias –musitó Dylan y abrió el capó.

Mientras Dylan sacaba las maletas, Abby permanecía donde estaba con todos los nervios en tensión. Era un desconocido y le iba a permitir entrar en su casa, en su vida. Quizá debería detenerlo en aquel momento, antes de que diera un solo paso más.

Dylan se volvió entonces, con las maletas en la mano, y la miró. La lluvia corría a chorros por su pelo. Tenía el pelo oscuro, y pegado a la cara. No era una cara amable, pensó Abby inmediatamente, mientras se frotaba las palmas de las manos en los muslos. Había demasiada vida en él, demasiados conocimientos para que fuera amable. Una mujer tenía que estar loca para permitir que se metiera en su vida un hombre como aquél. Entonces se fijó en que tenía la ropa empapada y los zapatos cubiertos de barro.

–Creo que le sentaría bien un café.

–Sí –le dirigió al perro una última mirada mientras éste le olfateaba los tobillos–. El camino está hecho un desastre.

–Lo sé –le dirigió una pequeña sonrisa de disculpa mientras advertía que el coche no tenía mucho mejor aspecto que él–. Este invierno está siendo muy duro.

No dio un paso adelante. A través de la cortina de lluvia que caía entre ellos, la miró fijamente. Estaba evaluándola, decidió Abby, y ocultó sus manos nerviosas en los bolsillos. Había asumido un compromiso y no iba a conseguir lo que quería si se acobardaba desde el principio.

–Pase –se acercó a la puerta y lo esperó.

Tenía los ojos de color verde oscuro, y, si no hubiera tenido ningún dato sobre ella, habría pensado que estaba asustada. La delicadeza que había advertido en la distancia era más evidente de cerca. Tenía unos pómulos elegantes y la barbilla ligeramente pronunciada, lo que le daba a su rostro un aspecto curiosamente provocativo. La piel era pálida, las pestañas oscuras. Dylan decidió que o bien era una experta con los cosméticos, o no llevaba ninguno encima. Olía a lluvia y a humo.

Dylan se detuvo en la puerta y se quitó los zapatos.

–No creo que le apetezca que me meta en su casa con esto.

–Se lo agradezco.

Dylan entró en la casa descalzo, mientras Abby permanecía aferrada al pomo de la puerta sintiéndose tan desesperada como torpe.

–¿Por qué no deja sus cosas ahí y viene a la cocina? Hace más calor allí y así podrá secarse.

–Estupendo –encontró el interior de la casa tan sorprendente como el exterior.

Los suelos estaban gastados, apenas brillaban. Sobre una mesa situada cerca de las escaleras, vio una flor de papel maché que parecía haber sido hecha por un niño. Mientras caminaban, Abby se agachó para recoger dos hombrecillos de plástico vestidos con trajes espaciales y continuó andando sin alterar el ritmo de sus pasos.

–¿Ha venido conduciendo desde Nueva York?

–Sí.

–No debe ser muy agradable con este tiempo.

–No.

No estaba siendo seco intencionadamente, aunque podía serlo cuando le apetecía. En aquel momento, el interior de la casa lo interesaba más que cualquier conversación. No había platos sucios en el fregadero y el suelo estaba muy limpio. Sin embargo, la cocina no estaba particularmente ordenada. En la puerta del frigorífico no quedaba un solo hueco, estaba cubierta de dibujos realizados por manos infantiles e imanes de variadas formas. Sobre el mostrador, reposaba un rompecabezas a medio hacer. Y al lado de la puerta trasera, había un revoltijo de pequeñas zapatillas de deporte.

Pero había fuego en la chimenea de ladrillo, y olía a café.

Si no iba a molestarse en hablar con ella, no iban a llegar muy lejos, se dijo Abby. Se volvió para mirarlo por segunda vez. No, no tenía un rostro amable, pero resultaba intrigante con aquella descuidada sombra de barba; y los ojos, de un verde muy claro, le daban cierta profundidad. Eran unos ojos intensos, reconoció. ¿Y no se había sentido ella fatalmente atraída por esa intensidad cuando era más joven? Chuck tenía los ojos castaños, pero el mensaje que emitían era el mismo: «consigo lo que quiero porque me importa un comino lo que tengo que ganar».

Aquel hombre era igual. Y Abby temía acabar de abrir su vida a un hombre como Chuck. Pero ella había madurado. Era infinitamente más sabia que entonces. Y, además, no estaba enamorada.

–Deme su abrigo –le tendió las manos y esperó a que Dylan se lo quitara.

Por primera vez desde hacía años, se descubrió a sí misma percibiendo y reaccionando ante la presencia de un hombre. Un hombre alto y delgado que provocó una respuesta casi imperceptible en su interior. Abby la sintió, e inmediatamente la controló. Se volvió y colgó el abrigo en el perchero de la puerta.

–¿Cómo toma el café?

–Solo.

Abby necesitaba sentirse ocupada para poder mantener la calma. Sacó una enorme taza del armario para él y otra más pequeña para ella.

–¿Cuánto tiempo lleva conduciendo?

–Toda la noche.

–¿Toda la noche? –lo miró por encima del hombro mientras él se sentaba tras el mostrador de la cocina–. Debe estar agotado.

Pero no lo parecía. Aunque tenía un aspecto un tanto descuidado, parecía completamente alerta.

–Llega una hora en la que me recupero completamente, como si hubiera dormido –aceptó la taza que le ofrecía y advirtió que no llevaba ningún anillo en los dedos. Ni siquiera una alianza. Cuando alzó la mirada, había en sus ojos un nuevo cinismo–. Supongo que sabe lo que es eso.

Abby arqueó una ceja y se sentó frente a él. Como madre, sabía perfectamente lo que era pasar una noche en vela y tener que estar completamente despierta al día siguiente.

–Supongo que sí –puesto que su interlocutor no parecía muy interesado en mantener una conversación educada, decidió abordar directamente el asunto que a ambos interesaba–. He leído sus libros, señor Crosby. El que escribió sobre Millicent Driscoll me pareció duro, pero muy riguroso.

–«Riguroso» es la palabra clave.

Abby bebió café mientras lo observaba.

–Algo que me parece muy respetable. Y supongo que ya hubo suficiente compasión para ella en otros medios. ¿La conoció personalmente?

–No, hasta después de su suicidio –tomaba la taza con ambas manos, haciéndolas entrar en calor, mientras el fuego chisporroteaba tras él en la chimenea–. Después tuve que conocerla para escribir el libro.

–Era una mujer y una actriz sensacional, pero su vida no fue nada fácil. Tuve oportunidad de conocerla a través de mi hermana.

–Chantel O’Hurley, otra actriz sensacional.

Abby sonrió y su expresión se suavizó.

–Sí, lo es. La conoció cuando estuvo investigando a Millicent, ¿verdad?

–Ligeramente –y se habían disgustado mutuamente–. La tres hermanas O’Hurley parecen haber conseguido su objetivo… de un modo u otro.

Abby lo miró con calma, como si aceptara aquella afirmación.

–De un modo u otro, sí.

–¿Y qué se siente al tener dos hermanas que despiertan tanto interés a uno y otro lado de la costa?

–Estoy muy orgullosa de ellas –contestó inmediatamente y con una sinceridad absoluta.

–¿Usted no piensa reaparecer en el mundo del espectáculo?

Abby se habría echado a reír si no hubiera detectado el cinismo de su voz.

–No, tengo otras prioridades. ¿Ha visto actuar a Maddy en Broadway?

–Un par de veces –bebió. Aquel delicioso café estaba resarciéndolo de los últimos kilómetros de carretera–. No se parece a ella. En realidad, no se parece a ninguna de sus hermanas.

Abby ya estaba acostumbrada a aquella inevitable comparación.

–No. Mi padre siempre pensó que habríamos causado sensación si hubiéramos sido idénticas. ¿Quiere más café, señor Crosby?

–No, gracias. La historia cuenta que Chuck Rockwell entró en uno de esos pequeños clubes en los que actuaba usted con su familia y que no les prestó atención a ninguna de sus hermanas. Sólo se fijó en usted.

–¿Eso es lo que se cuenta por ahí? –Abby empujó su taza y se levantó.

–Sí. Ya sabe que la gente es muy proclive al romanticismo.

–Pero usted no –comenzó a decir mientras se acercaba a la cocina.

–¿Qué está haciendo?

–Voy a empezar a preparar la cena. Espero que le guste el chile.

Así que sabía cocinar. O al menos pensaba hacerlo esa noche, quizá para causarle cierta impresión. Dylan se recostó en su taburete y la observó preparar la carne.

–Yo no me dedico a escribir novelas de amor, señora Rockwell. Si la editorial no le ha dejado claras cuáles son mis reglas, tendré que hacerlo yo ahora.

Abby se concentró en lo que estaba haciendo.

–¿Para qué malgastar su tiempo?

–No creo que sea malgastar el tiempo. La primera regla es que soy yo el que va a escribir el libro. Me pagan para que lo haga. Y a usted le pagan para que colabore.

Abby añadió especias a la carne con mano experta.

–Le agradezco que me lo recuerde. ¿Alguna otra regla más?

Era tan fría como su reputación indicaba. «Fría» quizá fuera una forma demasiado amable de decirlo; quizá fuera preferible decir «insensible».

–Sólo ésta. El libro tratará sobre Chuck Rockwell; usted formará parte de él. Cualquier cosa que averigüe, por personal que sea, me pertenece. Usted renunció a su intimidad cuando firmó ese contrato.

–Renuncié a mi intimidad, señor Crosby, cuando me casé con Chuck –removió la salsa y le añadió un chorrito de vino–. ¿Me equivoco, o tiene ciertas reservas sobre escribir este libro?

–Sobre el libro no, sobre usted.

Abby se volvió hacia él y la estupefacción que por un instante se había reflejado en sus ojos se desvaneció mientras estudiaba su rostro. Dylan Crosby no era el primero que había llegado a la conclusión de que se había casado con Chuck por su dinero.

–Ya entiendo. Creo que ha sido suficientemente franco. En fin, supongo que no es necesario que yo le guste para que escriba el libro.

–No, no lo es. Y tampoco que yo le guste a usted. Lo único que seré con usted, señora Rockwell, es honesto. Voy a escribir la biografía más rigurosa y exhaustiva sobre su marido que pueda. Y, para hacerlo, es posible que tenga que llegar a ser bastante desagradable con usted.

Abby tapó la cafetera y la llevó al mostrador.

–No es fácil enfadarme. Muchas veces me han dicho que soy… demasiado complaciente.

–Puede estar segura de que se habrá enfadado conmigo antes de que haya terminado la biografía.

Después de servirle más café, Abby dejó la cafetera sobre un salvamanteles.

–Lo dice como si estuviera deseándolo.

–No me gustan las aguas demasiado tranquilas.

En aquella ocasión, Abby se echó a reír. Pero fue una risa rápida, que sonaba casi con arrepentimiento. Alzó su taza.

–¿Conoció a Chuck?

–No.

–Creo que se habrían entendido muy bien. Era un hombre con un solo objetivo en mente: ganar. Él corría siempre a su manera. Era muy poco flexible.

–¿Y usted?

Aunque era una pregunta que Dylan acababa de improvisar, Abby se la tomó muy en serio.

–Uno de mis principales problemas a lo largo de mi vida ha sido que tiendo a hacer siempre lo que me piden. Pero ya he aprendido –se terminó el café–. Le enseñaré su habitación. Así podrá deshacer las maletas antes de cenar.

Lo acompañó al pasillo y tomó una de las maletas antes de que Dylan hubiera tenido oportunidad de decirle que no se molestara. Sabía que aquella maleta pesaba, pero mientras él se encargaba del resto de sus cosas, la observó subir las escaleras sin ninguna dificultad. Era más fuerte de lo que parecía, se dijo. Una razón más para no fiarse de ella.

–Hay un baño al final del pasillo. El agua caliente funciona muy bien –después de empujar la puerta, dejó la maleta en el suelo, al lado de la cama–. Le he puesto una mesa en esta habitación. Yo tengo un estudio en el piso de abajo, pero pensé que esto era más apropiado.

–Así está bien.

Más que bien. La habitación olía ligeramente a limón y a especias. Era una fragancia fresca e invitadora. Dylan era un hombre al que le gustaban las antigüedades y reconoció el cabecero de la cama Chippendale y la calidad del resto de los muebles. Había ramitas de hierbas secas mezcladas con ramas de arce en un jarrón de cobre, sobre la cómoda. Las cortinas estaban corridas, ofreciéndole una vista de las colinas cubiertas de nieve y de unos establos, a los que las inclemencias del tiempo habían agrisado la madera.

–Bonita habitación.

–Gracias –Abby miró hacia la ventana con nostalgia–. Debería haber visto la casa cuando la compramos. Había más de cinco goteras en el tejado y las cañerías eran más un deseo que una realidad. Pero decidí que esta casa sería mía en cuanto la vi.

–¿La eligió usted? –colocó la máquina de escribir encima de la mesa.

–Sí.

–¿Por qué?

Abby continuaba mirando por la ventana, de manera que estaba de espaldas a él. Dylan creyó oírla suspirar.

–Una persona necesita un lugar en el que echar raíces. Al menos algunas…

Dylan sacó la grabadora y la colocó al lado de la máquina.

–Ha recorrido un largo camino desde los circuitos de carreras.

–Nunca me ha gustado la velocidad –lo miró por encima del hombro y se volvió. Vio entonces sus herramientas de trabajo colocadas en la mesa–. ¿Tiene todo lo que necesita?

–De momento sí. Me gustaría hacerle una pregunta más antes de que empecemos a trabajar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo negándose a hacerlo, ha autorizado una biografía sobre su marido?

Había dos razones, las dos igual de importantes, las dos igual de preciosas, pero no lo creía capaz de comprenderlas.

–Digamos que hasta este momento no he considerado que estuviera preparada. Han pasado casi cinco años desde la muerte de Chuck.

Y después de cinco años, seguramente el dinero había empezado a desaparecer.

–Estoy seguro de que el trato ha sido muy lucrativo.

Como Abby no contestó, se volvió hacia ella. No había enfado en sus ojos. Él lo habría preferido a la expresión fría e indescifrable que vio en ellos.

–La cena estará lista a las seis. Aquí nos acostamos muy pronto.

–Señora Rockwell, cuando la ofendo, es que estoy preparado para recibir una respuesta.

Abby sonrió por primera vez. Aquella sonrisa iluminó sus ojos y le dio a su rostro una dulce vulnerabilidad. Dylan sintió una extraña mezcla de culpabilidad y atracción; ambos sentimientos incomprensibles para él.

–No se me dan bien las discusiones. Por eso tiendo a evitarlas.

Se oyó un estruendo fuera de la casa, pero ella ni siquiera se volvió. Fue seguido por un aullido propio de un indio asaltando un tren. El perro comenzó a ladrar justo antes de que alguien, que a juzgar por el estruendo parecía tener las dimensiones de un elefante, aterrizara en el porche.

–Hay toallas limpias en el baño.

–¿Le importa que le pregunte qué ha sido eso?

–¿El qué?

Y, por primera vez, Dylan vio una sombra de verdadero humor en sus ojos. La vulnerabilidad había desaparecido. Aquélla era una mujer que sabía quién era y adónde iba.

–Me ha parecido una invasión.

–Y eso es exactamente lo que ha sido.

Abby cruzó la habitación y se detuvo al oír que la puerta principal se abría y se cerraba con tal estruendo que hizo temblar los cuadros de las paredes.

–¡Mamá, ya estamos en casa!

Aquel recibimiento fue seguido por un nuevo derroche de carreras, gritos y acaloradas discusiones.

–Mis hijos parecen tener la necesidad de hacerse notar. Sólo Dios sabe por qué. Si me disculpa, voy a intentar salvar la alfombra del comedor.

Y sin más, desapareció, dejando a Dylan solo con sus pensamientos.