1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Notärztin Andrea Bergen

- Sprache: Deutsch

Nach einem schweren Unfall wird die schöne Emilia Haiden bewusstlos ins Elisabeth-Krankenhaus eingeliefert. Und die Diagnose ist für ihren Ehemann und ihre Freunde ein Schock: Wachkoma! Niemand kann sagen, wann die junge Frau ihr Bewusstsein wiedererlangen wird, ja, ob sie überhaupt noch einmal zu sich kommt! Dabei sieht sie aus, als würde sie jeden Moment aufwachen, wenn sie mit blauen Augen zur Decke schaut ...

Während Ärzte und Pfleger auf der Intensivstation alles erdenklich Mögliche für Emilia tun und ihr Ehemann Till täglich viele Stunden an ihrem Bett wacht, ahnt niemand, dass Emilia alles, was um sie herum geschieht, wahrnimmt! Sie hört jedes Wort, das zu ihr gesprochen wird, spürt jede liebevolle Geste - ohne sich bemerkbar machen zu können! Und so muss Emilia auch hilflos miterleben, wie eine skrupellose Schwester Till umgarnt und schließlich küsst. Denn ihr Körper ist längst zu ihrem Gefängnis geworden ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

In ihrer eigenen Welt

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln

Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: shutterstock / holbax

Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam

ISBN 978-3-7325-4089-1

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Gerade habe ich wieder meine Sorgenpatientin Emilia Haiden besucht, die seit Wochen auf der Intensivstation im Wachkoma liegt. Obwohl meine Kollegen wirklich alles für sie tun, was möglich ist, will sie einfach nicht ins Bewusstsein zurückfinden! Warum nur habe ich immer das Gefühl, dass Emilia mir etwas mitteilen will?

Das ist ist natürlich Einbildung, denn die Aufzeichnungen der Überwachungsgeräte sprechen eine eindeutige Sprache, und meine Kollegen haben bald keine Hoffnung mehr …

Umso mehr bringt mich auf, was ich heute wieder beobachten musste: Die junge Intensiv-Schwester Sandra besitzt tatsächlich die Frechheit, sich an Emilias Mann Till heranzumachen! Obwohl ich Sandra schon mehrfach ins Gewissen geredet habe, scheint die Pflegerin fest entschlossen zu sein, Till Haiden für sich zu gewinnen und zu umgarnen – vor den offenen Augen seiner Ehefrau, die sich nicht wehren kann …

Emilia Haiden zog den Gürtel ihres grauen Wollmantels enger und klappte den Kragen hoch, als sie das Bürogebäude verließ. Die mittelhohen Absätze ihrer Stiefel klapperten über den Gehweg.

Emilia seufzte. Sie mochte den Winter nicht sonderlich; die viele Dunkelheit schlug ihr aufs Gemüt. Wenn sie morgens zur Arbeit fuhr, war die Sonne noch nicht aufgegangen, und wenn sie dann endlich Feierabend machte, war es in den meisten Fällen bereits wieder stockdunkel. Wenn sie nicht durch ihr Bürofenster manchmal einen Blick auf die Sonne erhaschen könnte, hätte sie fast das Gefühl, in einer dauerhaften Nacht gefangen zu sein, die überhaupt nicht endete.

Auf der Arbeit war es mal wieder später geworden. Die Überstunden wurden ihr nicht bezahlt, und ihr Mann Till hatte mehr als einmal kopfschüttelnd angemerkt, dass sie sich nicht zu viele Aufgaben aufhalsen lassen sollte. Doch es fiel ihr schwer, Nein zu sagen, und so blieben viele ungeliebte, langwierige Arbeiten an ihr hängen.

Die Luft roch nach Regen. Vor ein paar Stunden hatte ein Schauer den Großteil der gräulichen Schneereste fortgespült, die noch am Straßenrand gelegen hatten. Die Lichter der Straßenbeleuchtung spiegelten sich auf dem nassen Asphalt. Emilia wich einer großen Pfütze aus und eilte auf die Bushaltestelle zu.

Als sie das kleine beleuchtete Wartehäuschen erreichte, klingelte ihr Handy. Hektisch wühlte sie in der Handtasche danach und stieß einen unterdrückten Fluch aus, als es ihr beinahe aus der Hand fiel. Dann huschte aber ein Lächeln über ihr Gesicht, als sie sah, dass ihre beste Freundin Simone anrief.

»Emilia! Bitte sag nicht, dass du bis jetzt gearbeitet hast, du Workaholic?!« Wie immer klang sie ein wenig so, als lachte sie gleichzeitig. »Und hast du deinen Chef endlich nach einer Gehaltserhöhung gefragt?«

Emilia zog eine Grimasse, obwohl Simone davon nichts sehen konnte. Sie wünschte, sie könnte die Frage mit Ja beantworten.

»Es … Na ja, es hat sich irgendwie nicht ergeben«, gestand sie stattdessen.

Simone seufzte, und Emilia konnte sich nur zu gut vorstellen, wie ihre beste Freundin gerade dreinsah: Bestimmt war dieser mitfühlende, aber auch leicht tadelnde Blick in ihre grünen Augen getreten, mit dem sie Emilia viel zu oft ansah.

»Ach, Emilia, was mach ich bloß mit dir? Wenn du sagst, es hätte sich nicht ergeben, dann meinst du in Wirklichkeit, du hast dich nicht getraut, oder?«

Emilia schluckte. Sie blickte hinab auf die Spitzen ihrer Stiefel, denen man gar nicht mehr ansah, dass sie sie gestern erst geputzt hatte; Spritzer von Schneematsch waren darauf verteilt. Zudem musste Emilia sich eingestehen, dass es vielleicht an der Zeit für neue Stiefel war. Diese hier sahen etwas abgenutzt aus und entsprachen auch nicht mehr unbedingt der Mode.

Letztens erst hatte sie ein Paar traumhafter Wildlederstiefel in einem Schaufenster bewundert. Sie waren wunderschön gewesen, und Emilia hatte darüber nachgedacht, sie zumindest anzuprobieren, doch sie hatte sich schlussendlich nicht dazu durchgerungen. Wieder einmal hatte sie sich viel zu viele Gedanken gemacht: Waren die hohen Absätze vielleicht zu sexy und zu auffällig? Sollte sie nicht lieber zu dezenteren Modellen greifen? Zweifellos waren die Stiefel hübsch, aber waren sie auch praktisch?

Emilia hatte sich also dagegen entschieden, sie anzuprobieren, und war schweren Herzens weitergegangen. Als sie am nächsten Tag wieder vorbeigekommen war, waren die Stiefel aus dem Schaufenster verschwunden. Sie hatte im Laden nach ihnen gefragt, bloß um zu erfahren, dass dieses Modell restlos ausverkauft war.

»Emilia, bist du noch dran?«, hakte Simone sanft nach und holte die Freundin damit in die Realität zurück.

Sie beeilte sich mit ihrer Antwort: »Ja … Ja, ich bin noch da. Na gut, ergeben hätte es sich wohl wirklich. Ich war beim Chef im Büro, wir haben uns über das neue Projekt unterhalten, das ich übernehmen soll. Er hat davon gesprochen, dass ich mehr Verantwortung übernehmen soll, weil ich so gute Arbeit leiste.«

»Na bitte! Das wäre doch der perfekte Moment gewesen, um anzumerken, dass mehr Verantwortung auch ein höheres Gehalt bedeuten sollte«, fand Simone.

Emilia seufzte. »Mag sein. Aber du kennst mich. Ich habe mich einfach nicht getraut.«

Simone schnaubte leise, und Emilia ahnte, dass ihre Freundin gerade die Augen verdrehte.

»Wovor hattest du denn Angst?«

Emilia trat von einem Fuß auf den anderen, um sich warm zu halten. »Ach, ich weiß auch nicht genau. Ich habe wohl befürchtet, zu fordernd aufzutreten, und ihn damit zu verärgern. Vielleicht hätte er mich ja dreist gefunden, wenn ich ihn nach einer Gehaltserhöhung gefragt hätte.«

Ein wenig schämte sie sich, ihrer Freundin davon zu erzählen. Sie ärgerte sich über sich selbst. Während sie im Büro des Chefs gewesen war, hatte sie die ganze Zeit mit sich gerungen und versucht, den nötigen Mut aufzubringen. Doch statt all die Dinge zu sagen, die sie sich zurechtgelegt hatte, hatte sie geschwiegen und mit ihrer eigenen Feigheit gehadert. Dann hatte das Telefon des Chefs geklingelt, sie hatte sich mit einem scheuen Lächeln verabschiedet und war dann eilig zur Tür hinausgehuscht.

»Ich will ja nicht oberlehrerhaft klingen«, sagte Simone geduldig, »aber du musst wirklich für dich selbst einstehen und für die Dinge kämpfen, die du haben willst. Jeder andere tut das doch auch, nicht zuletzt all deine Kollegen. Was meinst du, warum du so oft vergessen und übergangen wirst, obwohl du so gut, fleißig und sorgfältig arbeitest? Das liegt einfach nur daran, dass du keinen Mucks machst. Die Leute neigen dazu, einen zu übersehen, wenn man sie nicht auf sich aufmerksam macht.«

Emilia rieb sich über die Stirn. »Ich weiß«, sagte sie leise und betreten. »Für Leute wie dich scheint das ja auch ganz einfach zu sein. Aber ich kann so etwas einfach nicht.«

Insgeheim beneidete sie Simone ein wenig. Die temperamentvolle Rothaarige wirbelte mit einer Leichtigkeit durchs Leben, die Emilia fehlte. Simone schien überhaupt keine Unsicherheit zu kennen und erreichte irgendwie immer, was sie wollte.

»Ich weiß, dass das nicht leicht ist für dich«, sagte Simone. »Aber dann musst du es eben irgendwie lernen.«

»Ja, klar. Wenn das nur so einfach wäre, wie es klingt«, murmelte Emilia.

»Ich will dich nicht nerven, Emilia. Ich meine es doch nur gut mit dir«, beharrte Simone.

»Ich weiß. Ich wünschte bloß manchmal, ich wäre wie du.«

»Sag das nicht«, entgegnete die Freundin energisch. »Du bist großartig, so wie du bist. Alles, was dir fehlt, ist etwas mehr Selbstsicherheit.«

»Irgendwie denke ich das schon seit meiner Kindheit«, flüsterte Emilia so leise, dass Simone es nicht hören konnte.

Nachdem sie das Gespräch beendet und das Handy wieder in ihrer Tasche versenkt hatte, schaute sie verwundert auf die Bus-Anzeigetafel. Eigentlich sollte ihr Bus längst hier sein, doch er ließ sich einfach nicht blicken.

»Hey, Sie. Haben Sie ein paar Euro?«, fragte ein Mann in zerlumptem Mantel. Sein stechender Blick fixierte sie.

Nein zu sagen war noch nie ihre Stärke gewesen. Sie nickte, senkte den Blick und drückte ihm ein paar Münzen in die Hand, in der Hoffnung, ihn damit loszuwerden.

Doch er tat ihr nicht den Gefallen, einfach weiterzugehen. »Und eine Zigarette?«

Sie schluckte und schüttelte den Kopf. »Habe ich nicht. Ich rauche nicht.«

Emilia fühlte seinen stechenden Blick auf ihrem Gesicht. Als er näher kam, stieg ihr sein unangenehmer Geruch in die Nase.

»Na schön. Und was ist mit Ihrer Nummer? Kann ich die haben?« Seine Stimme war vordergründig freundlich, hatte aber etwas Lauerndes an sich.

Erneut schüttelte sie den Kopf und wich einen Schritt vor ihm zurück.

»Nun haben Sie sich doch nicht so!«, fuhr er sie an. »Sie halten sich wohl für was Besseres.«

Sie zuckte zusammen und wich noch einen Schritt zurück. Murmelnd und grummelnd machte er es sich auf der Bank im Wartehäuschen bequem und streckte die Beine aus. Immer wieder schaute er erbost zu ihr herüber.

Außer ihm und ihr war niemand hier. Emilia warf einen flehenden Blick in die Richtung, aus der der Bus kommen sollte, doch das Fahrzeug kam einfach nicht. In der Gegenwart des Obdachlosens fühlte sie sich schrecklich unwohl. Statt hier noch länger zu stehen, zu frieren und sich von ihm anstarren zu lassen, konnte sie ebenso gut zu Fuß nach Hause gehen, fand sie. Es war nicht allzu weit zu ihrem und Tills Haus. Mit dem Bus wäre es bequemer, doch wer wusste schon, wann der kam? Also zog sie den Schal noch etwas enger, um den kühlen Wind abzuwehren, und lief kurzerhand los.

Während sie durch die Straßen ging, dachte sie noch einmal über das Telefonat mit Simone und das Gespräch mit ihrem Chef nach. Manchmal war sie von sich selbst und ihrer Unsicherheit genervt. Viel zu oft ging es ihr so: Sie stand sich selbst im Weg. Wenn es darauf ankam, erstarrte sie einfach und blieb völlig passiv, statt für sich einzustehen. Wie viele Chancen hatte sie dadurch in ihrem Leben schon verpasst? Sie wusste es nicht, doch in jedem Falle waren es zu viele.

Besonders im Beruf war ihre zurückhaltende Art immer wieder ein Problem. Simone hatte recht; sie blieb einfach auf der Strecke, während die Kollegen an ihr vorbeizogen. Sie erkannte das selbst und konnte doch nicht aus ihrer Haut.

Zumindest im Privatleben habe ich Glück, dachte sie lächelnd. Till war ein liebevoller Ehemann, der sie so akzeptierte, wie sie war, und über ihre Schwächen hinwegsah. Sie fand, er hatte eine Engelsgeduld mit ihr. Während sie selbst sich manchmal schrecklich über ihre Unsicherheit ärgerte, hatte Till stets Verständnis.

Aber etwas ließ ihr keine Ruhe; ein bohrender Zweifel, der plötzlich in ihr hochstieg: Wenn sie mit ihm doch so glücklich war, warum fühlte sie sich dann oft so leer und traurig? Was fehlte ihr noch zum Glück?

An einer roten Ampel blieb sie stehen. Tief in Gedanken versunken, betrachtete sie die vorbeifahrenden Autos. Viele Autofahrer waren zu dieser Uhrzeit nicht auf den Straßen, die meisten Menschen waren wohl schon zu Hause bei ihren Familien und genossen ihren Feierabend.

Ihr Blick streifte das Gesicht eines Autofahrers, das sie im schwachen Licht der Straßenbeleuchtung erkennen konnte. Plötzlich setzte ihr Herz einen Schlag aus.

»Jannis«, flüsterte sie, während sie den jungen Mann hinter dem Steuer wie gebannt anstarrte. »Das … Das kann doch nicht wahr sein, das kannst du nicht sein!«

Doch eine Verwechslung war ausgeschlossen. Die braunen Locken, die verträumten Augen, seine hohen Wangenknochen … An all diesen Merkmalen hätte sie ihn unter tausend Menschen auf Anhieb erkannt. Sein Blick begegnete ihrem, und die Zeit schien stillzustehen.

***

Tausend verdrängte Erinnerungen stürmten auf Emilia ein. Jahrelang hatte sie alles versucht, um Jannis zu vergessen, doch jetzt wurde ihr bewusst, dass dieses Unterfangen aussichtlos war. Ihn aus ihrem Kopf – und ihrem Herzen – zu löschen war unmöglich.

Er war ihre erste große Liebe gewesen, und doch war aus ihnen nie ein Paar geworden. Er hatte nie erfahren, was sie für ihn empfand. Seit Jahren hatten sie einander nicht gesehen, und nun tauchte er wie aus dem Nichts auf, und es war ihr, als wäre er nie fort gewesen.

Auch er sah sie an. Erkannte er sie? Es musste wohl so sein, denn auch seine Augen weiteten sich. Immer schon war sie von diesen großen blauen Augen fasziniert gewesen, die ihm etwas Geheimnisvolles verliehen. Sie konnte ihn nicht gut sehen – die Scheiben seines Autos waren leicht verspiegelt und das Licht war schlecht –, doch der kurze Blick, den sie auf ihn erhaschen konnte, ließ ihr Herz verrücktspielen.

Plötzlich verriss er das Lenkrad, sein Wagen begann zu schlingern. Emilia stieß einen erschrockenen Schrei aus. Das Auto fuhr auf den Gehweg, geradewegs auf sie zu.

Alles ging so schnell, dass sie nicht reagieren konnte, und schien sich doch in Zeitlupe abzuspielen. Gestochen scharf sah sie die grellen Scheinwerfer, das silberne Metall der Karosserie und immer noch Jannis’ atemberaubend schönes Gesicht.

Es war ein seltsam irrealer Moment. Emilia konnte nicht glauben, was da gerade geschah. Unfähig, sich zu rühren, starrte sie dem Auto entgegen, das auf sie zuraste.

Der Aufprall traf sie mit grausamer Wucht und schleuderte sie nach hinten, und immer noch begriff sie kaum, was geschah. Wie in Zeitlupe sah sie ihre eigenen blonden Haare, die ihr vors Gesicht flatterten. Erst, als sie am Boden auftraf, sich überschlug und schließlich auf der Seite liegen blieb, setzte der Schmerz ein.

Sie wusste, dass sie verletzt war; dass sie schlimm und ernsthaft verletzt war. Irgendetwas in ihr war kaputtgegangen, war einfach zerbrochen, doch sie hatte nicht die geringste Ahnung, wo genau das Problem war. Die Schmerzen durchfluteten ihren ganzen Körper wie glühend heiße Wellen, pulsierten durch ihren Kopf, ihre Gliedmaßen, ihren Rumpf, ihre Haut.

Da waren Geräusche ringsumher, doch sie konnte sie nicht genau hören. Nach und nach wurden sie leiser und undeutlicher, als packte sie jemand in Watte.

Ihre Wange lag auf dem rauen Asphalt. Direkt vor ihren Augen sah sie ein paar Kieselsteinchen, ein wenig Rollsplitt, eine Strähne ihres seidigen blonden Haares – und eine rote Flüssigkeit, die sich ausbreitete und ihre Haarsträhne färbte. Erst nach einem Moment begriff sie, dass es ihr eigenes Blut war, das aus einer Wunde an ihrem Kopf sickerte.

Jannis hatte sie angefahren! Warum um alles in der Welt hatte er das Lenkrad verrissen und das Auto damit genau in ihre Richtung gesteuert? Sie wollte um Hilfe rufen und sich vor Schmerz krümmen, doch alles begann, sich um sie zu drehen, immer schneller und schneller, bis Dunkelheit ihren Geist umfing und sie das Bewusstsein verlor.

***

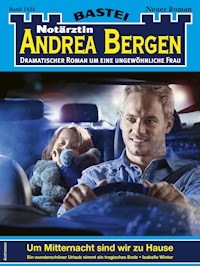

Gummi quietschte über nassen Asphalt, als der Rettungswagen um die Ecke raste. Jupp Diederichs, der das Auto steuerte, starrte konzentriert geradeaus und gab alles, um so rasch wie möglich zum Unfallort zu gelangen. Zum Glück war an diesem regnerischen Winterabend wenig los auf den Straßen, sodass sie gut vorankamen.

Dr. Andrea Bergen atmete tief durch und ging im Kopf die spärlichen Fakten durch, die sie erhalten hatte: Eine junge Fußgängerin war angefahren worden und war vermutlich schwer verletzt. Welche Verletzungen genau vorlagen, ob die Patientin in Lebensgefahr schwebte, ob womöglich alles halb so schlimm war oder ob sogar jede Hilfe zu spät kam, würde die Notärztin erst vor Ort feststellen.

Ihr Magen krampfte sich zusammen, als sie sich die schlimmen Bilder vorstellte, die sich ihr und ihrem Team vermutlich gleich bieten würden. Doch sobald sie den Unfallort erreichten, war sie ganz ruhig und beherrscht. Dass sie ihre Gefühle unter Kontrolle hatte und klar denken konnte, war ausgesprochen wichtig – es konnte über Leben und Tod der Patientin entscheiden.

Als sie sich der Straße näherten, in der die junge Frau angefahren worden war, mussten sie nicht lange suchen. Die Polizei war gerade angekommen und war dabei, die Straße zu sperren. Die Patientin lag am Boden. Ein junger Polizist, der kreidebleich im Gesicht war, kniete neben ihr und schien nicht so recht zu wissen, wie er ihr helfen konnte – vermutlich hatte er Angst, im Falle einer Wirbelsäulenverletzung alles noch schlimmer zu machen, indem er sie bewegte. Ein anderer Beamter hielt einen jungen Mann mit braunen halblangen Locken zurück, der unter Schock zu stehen schien und versuchte, zur Patientin zu gelangen.

»Ich habe sie angefahren«, stammelte der Braungelockte immer wieder.

Andrea verlor keine Zeit. Auf der Stelle begann sie, die junge Frau zu untersuchen. Die wohl auffälligste Verletzung war eine offene Fraktur des Unterschenkels. Der Polizist starrte die Knochen, die aus der stark blutenden Wunde ragten, entsetzt an. Er war sichtlich dankbar, als das Notarztteam die Patientin übernahm und ihn damit ablöste.