7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

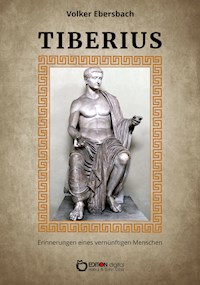

Dieser Essay beginnt mit einer Vorbemerkung, die am Anfang mit einem Missverständnis aufräumt: Wer die römische Literatur nur als eine lateinische Variante oder Nachahmung der griechischen auffasst, übersieht das Besondere an ihr: Während sie reift, gerät die antike Sklavenhalterordnung in ihre umfassendste ökonomische und gesellschaftliche Krise. Die Mythen der Griechen, ihre humanistische Dichtung und Philosophie, ihre Staatslehren prägen Begabung, Kunstsinn und Denken von Dichtern, deren Klasse die Gipfel ihrer Macht bereits überschritten hat und nach „starken Männern“ ruft. Republikanische Gesinnung muss sich mit zunehmend monarchischen, autoritären Machtformen auseinandersetzen. Catull genießt die Freizügigkeit verworrener politischer Verhältnisse. Vergil hofft, die neue Herrschaftsform mit dichterischem Wort vor Willkür warnen und auf Menschlichkeit verpflichten zu können. Ovid, schon enttäuscht, scheut jede Auseinandersetzung mit ihr und endet dennoch in der Verbannung. Petronius, der erste antike Dichter mit dem Blick für soziale Verhältnisse, hat das Gespenst des Unterganges gesehen und verspottet seine Zeit einschließlich ihrer moralisierenden „Zeitkritik“. Die folgenden vier Essays versuchen nach Auskunft ihres Autors zu zeigen, wie eine Literatur tragisch auf verlorenen Posten gerät, wenn die Klasse, aus der ihre Dichter kommen, sich von ihren eigenen Werten löst und ihre Machtinstitutionen keiner Aufgabe treu bleiben außer der, sich selbst zu erhalten. In seiner Betrachtung der antiken Welt erinnert Ebersbach an eine bis heute anhaltende Praxis der Herrschenden: In seiner Schrift über den Staat hatte Platon sich abfällig über Homer geäußert und künftigen Staatenlenkern empfohlen, Dichter zu überwachen, damit sie nichts Abträgliches über Götter und Helden berichteten. Er befürchtete Schaden für die Staatsräson. Aber keinen Herrscher machte die Maßregelung eines Dichters besser. Und das kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Wer denkt da nicht an einen gewissen Barden namens W.B.? Wer zu viel wusste und sagte, der wurde wie zum Beispiel Ovid, der Verfasser der „Liebeskunst“, lebenslang verbannt. Mehr dazu ist in der historischen Erzählung „Der Verbannte von Tomi“ nachzulesen. Sehr detailliert geht Volker Ebersbach auf das Leben und das jeweilige Werk von Catull und Vergil, Ovid und Petronius ein und macht kräftig Lust zu Lesen – auf Deutsch und möglicherweise auch auf Latein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Volker Ebersbach

Rom und seine unbehausten Dichter

Essays

ISBN 978-3-96521-634-1 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 1985 im Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Vorbemerkung

Wer die römische Literatur nur als eine lateinische Variante oder Nachahmung der griechischen auffasst, übersieht das Besondere an ihr: Während sie reift, gerät die antike Sklavenhalterordnung in ihre umfassendste ökonomische und gesellschaftliche Krise. Die Mythen der Griechen, ihre humanistische Dichtung und Philosophie, ihre Staatslehren prägen Begabung, Kunstsinn und Denken von Dichtern, deren Klasse die Gipfel ihrer Macht bereits überschritten hat und nach „starken Männern“ ruft. Republikanische Gesinnung muss sich mit zunehmend monarchischen, autoritären Machtformen auseinandersetzen. Catull genießt die Freizügigkeit verworrener politischer Verhältnisse. Vergil hofft, die neue Herrschaftsform mit dichterischem Wort vor Willkür warnen und auf Menschlichkeit verpflichten zu können. Ovid, schon enttäuscht, scheut jede Auseinandersetzung mit ihr und endet dennoch in der Verbannung. Petronius, der erste antike Dichter mit dem Blick für soziale Verhältnisse, hat das Gespenst des Unterganges gesehen und verspottet seine Zeit einschließlich ihrer moralisierenden „Zeitkritik“.

Das gespannte Verhältnis dieser Dichter zu den Machtgaranten ihrer Klasse ist ebenso ein Stück Kulturgeschichte wie das Gebaren der Herrscher selbst, die immer brutaler werden, je mehr ihnen die sozialen und ökonomischen Spannungen ihres Weltreiches entgleiten, die ihre Vorrechte zu übersteigertem, parasitärem Lebensgenuss missbrauchen, statt sie für das Gemeinwohl einzusetzen. Diese Essays versuchen zu zeigen, wie eine Literatur tragisch auf verlorenen Posten gerät, wenn die Klasse, aus der ihre Dichter kommen, sich von ihren eigenen Werten löst und ihre Machtinstitutionen keiner Aufgabe treu bleiben außer der, sich selbst zu erhalten. Gestützt auf gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, bringen sie nach einer bewährten essayistischen Tradition, indem sie nur Quellen zitieren und, was die Quellen nicht hergeben, durch andere historische Befunde und glaubwürdige Vermutungen ergänzen, die dem Verfasser eigentümliche Sicht der Zusammenhänge zur Sprache.

Leipzig, im August 1984

Volker Ebersbach

Cäsaren zwischen Mars und Venus

1. Was Jupiter erlaubt ist …

Ein geflügeltes Wort behauptet, was Jupiter erlaubt sei, sei dem Rindvieh nicht erlaubt. Zwischen dem höchsten Gott der Römer und dem Tier spart es den Menschen aus, als ließe es offen, welchem er näher stehe. Es folgt einer Rangordnung der Wesen nach Fähigkeiten und Begabungen und leitet davon ab, was sich einer herausnehmen dürfe. Jupiter darf alles, das Rindvieh nichts, der Mensch einiges. Aber von jeher waren es Menschen, die anderen Menschen vorschrieben, was sie durften. Gesellschaften, in denen die Menschen nicht gleich sind, erkennen sich in solchen Worten wieder.

Die Mythen der antiken Götterwelt lassen uns in die Herzen der Menschen spähen, die sie erdachten oder daran glaubten, sie als Spiegel oder für ihre Politik benutzten. Zeus, dem die Römer ihren Jupiter gleichsetzten, als sie sich die Kultur der Griechen aneigneten, galt in geschichtlicher Zeit als besonnener, maßvoller und gerechter Herrscher des Olymp, als „Vater der Menschen und Götter“. Sein Walten war ein Muster für irdische Herrscher. Der Mythos allerdings wusste von einer blutigen Vorgeschichte. Sein Großvater Uranos, Vater abscheulicher Wesen wie der Titanen, Giganten und Kyklopen, wurde von seinem eigenen Sohn Kronos mit scharfgezähnter Sichel entmannt. In Furcht vor einem stärkeren Nachfahren verschlang Kronos alle Kinder, die ihm seine Gattin Rheia gebar. Nur Zeus, der Jüngste, wuchs, von der Mutter verborgen, in einer Grotte am Berg Dikte auf Kreta heran. Erwachsen zwang er den Vater, die verspeisten Geschwister wieder auszuspeien. Mit ihrer Hilfe stürzte er Kronos in den Tartaros, den peinvollsten Ort der Unterwelt, und führte einen unbarmherzigen Krieg gegen die Brut des Uranos. Als er unangefochten über den Olymp und die Welt gebot, begnadigte er Kronos, den die Römer als Saturn verehrten, zu einer milden Verbannung und setzte ihn als Herrscher über ferne, glückselige Inseln. Mit seinen Geschwistern und Kindern lenkte der Göttervater fortan die Geschicke der Welt.

In seinen Liebschaften behielt er sich vor, zu tun, was er wollte. Er verführte Göttinnen und zeugte neue Götter. Verführte er Sterbliche, so zeugte er Halbgötter, die zu Eltern von Heroen und Heroinen wurden. Mit Genealogien, die bis zu ihnen zurückreichten, begründete der antike Adel seine Vorrechte. Ares, der Kriegsgott, bei den Römern Mars, war ein eheliches Kind der göttlichen Geschwister Zeus und Hera. Aber die Liebesgöttin Aphrodite, bekannter unter ihrem römischen Namen Venus, zeugte der Göttervater mit einer anderen. Vielleicht war es priesterlicher Ordnungssinn, der hier Unklarheit stiftete: Dione, Aphrodites Mutter, galt auch als eine erste Gemahlin des Zeus. Eine andere Überlieferung wollte, dass die Liebesgöttin unter dem Namen Urania aus einem der Blutstropfen stammte, die bei der Entmannung des Uranos ins Meer fielen. Daher wurde ihr nachgesagt, sie sei aus dem Schaum des Meeres geboren. Da die Götter eine ewige Jugend genossen, bedeutete es nichts, wenn man sie damit als Tante des Göttervaters ansehen musste. Aber wer den obersten Gott reinwaschen wollte, kam nicht weit: In zahlreichen Verwandlungen, die seine Schwestergemahlin Hera, bei den Römern Juno, täuschen und den Widerstand der Erwählten brechen sollten, bestand Zeus eine lange Reihe von Liebesabenteuern, und sosehr er dem Prometheus die Menschenliebe verargte – er selbst stellte gern Sterblichen nach. Als Goldregen zeugte er mit Danae den Helden Perseus, als Schwan bescherte er der Welt im Beilager mit Leda die verhängnisvoll schöne Helena, als Stier entführte er Europa, die ihm Minos, den mythischen Kreterkönig, gebar, darauf Rhadamanthys, den Richter der Unterwelt, und Sarpedon, den Helden und König, der auf den Schlachtfeldern vor Troja wütete. Hera rächte sich, indem sie die Rivalinnen verwandelte: Kallisto wurde zur Bärin, Io zur Kuh. Zeus konnte immer wieder werden, der er war; seine sterblichen Geliebten konnten es nicht.

Aphrodite wurde mit Hephaistos verheiratet, dem arbeitsamen, rußigen, hinkenden Feuergott und Waffenschmied der Olympier. Während der Feuergewaltige mit Hammer und Amboss beschäftigt war, ließ sie sich von Ares besuchen. Von ihm empfing sie den geflügelten Eros. Bei den Römern hieß das Kleeblatt Venus, Vulcanus und Mars. Der übermütige Sprössling mit Pfeil und Bogen nannte sich Amor (Liebe) oder Kupido (Liebesverlangen). Lag Mars bei Venus, ruhten auf Erden die Waffen.

Götter walteten nicht nur über die Liebe, sie wurden auch von ihr heimgesucht, und die gleichgeschlechtliche blieb dabei nicht aus. Jupiter ließ sich von seinem Adler den schönen Hirtenknaben Ganymed von der Erde holen. Hätte er ihn nur als Mundschenk verwendet, wäre seine Gattin nicht eifersüchtig geworden. Apollo liebte den schönen Hyakinthos, den auch der Westwind Zephyros begehrte. Der lenkte beim Spiel den Diskus des Apollo so aus der Bahn, dass er Hyakinthos tödlich traf. Der Gott des Lichtes, der Klarheit, der Weissagung konnte seinem Liebling nur eine Wiedergeburt in der Blume Hyazinthe schenken.

Keusch blieb in der großen Götterfamilie allein Artemis, die bei den Römern Diana genannt wurde, die Jungfrauen behütete und den Gebärenden beistand. Von Leidenschaften war auch sie nicht frei. Den Jäger Orion tötete sie, als er sich in ihre Zuständigkeit als Jagdgöttin einmischte. Aktaion, der sie nackt beim Baden gesehen hatte, verwandelte sie in einen Hirsch, so dass er von den eigenen Hunden zerfetzt wurde. Ihren Pfeil beflügelte der Zorn.

Sterbliche weckten den Zorn der Götter, sobald sie ihre Geheimnisse erforschten. Tantalos missbrauchte seine Gastrolle an der Tafel der Götter, indem er ihre Leckerbissen stahl und auf der Erde ausplauderte, was er gehört hatte. Ihre Allwissenheit versuchte er auf die Probe zu stellen: Er schlachtete seinen Sohn und setzte ihnen sein Fleisch zum Mahl vor. Mit Qualen, die sprichwörtlich wurden, büßte er dafür im Tartaros. Auch zu Jähzorn und Willkür ließen die Götter sich hinreißen. Teiresias, der blinde Seher von Theben, verdankte sein Schicksal einer unangenehmen Auskunft, die das höchste Götterpaar von ihm verlangt hatte. Befragt, wer im Beischlaf die meisten Wonnen genieße, antwortete er: Von den zehn Freuden, die er bereithalte, kämen neun der Frau und nur eine dem Mann zu. Hera geriet in Wut und blendete ihn. Zeus fand den Spruch nicht ganz unwahr und entschädigte den Weisen mit der Sehergabe und einem siebenmal längeren Leben.

Empfindlich und launisch, ließen sich die Olympier in den ewigen Krieg der Geschlechter ziehen. Doch wer auf ihren Zorn zählte, konnte sich täuschen. Hephaistos wollte sich über die Untreue seiner Gattin beschweren. Als Aphrodite und Ares sich unbeobachtet fühlten, fing er sie in einem Netz und rief die göttliche Verwandtschaft zusammen. Das viel zitierte homerische Gelächter, das er damit auslöste, galt weniger den Ertappten als dem Betroffenen, der sich sein Recht nicht selbst verschaffte. '

Seit Generationen gewöhnt, an einen oder an keinen Gott zu glauben, haben wir Mühe, das erhabene Völkchen im Olymp göttlich zu finden. Ihre Zuständigkeiten, so sinnreich sie sein mögen, erheitern uns auch. Die Anzüglichkeiten der Mythen beeinträchtigten den Glauben von Griechen und Römern lange nicht. Sie freuten sich einfach daran. Ironie kam erst mit dem Unglauben auf. Ein neuer Glaube machte aus den alten Göttern böse Dämonen, und was er nicht niederringen konnte, vereinnahmte er stillschweigend. Um die antike Götterwelt unbefangen zu sehen, müssen auch wir noch über die Grundmauern jahrhundertelanger Prüderie springen. Dem bekehrten Heiden der Antike fiel es weniger schwer, zu glauben, Jesus Christus sei Gottes Sohn. Allenfalls das Mysterium der unbefleckten Empfängnis konnte ihm blasphemische Fragen entlocken. Denn wenn eine Göttin oder eine Sterbliche von einem Gott ein Kind empfing, erschauerten die Wälder, erzitterten die Berge.

Zwischen antiker und christlicher Frömmigkeit liegen Jahrhunderte religiösen Verfalls. Solange sich Skepsis gegen die Olympier nur in der begüterten und gebildeten Oberschicht ausbreitete, rechtfertigten einzelne Menschen ihre Macht immer unverschämter damit, dass sie von Göttern abstammten, bis sie sich selbst als göttliche Wesen ausgaben. Die irdischen Auftritte der Götter rückten in mythische Ferne. Ihre Bildnisse aus Holz, Bronze oder Marmor taten immer seltener Wunder, ihre Augen aus Elfenbein und Glasfluss leuchteten beim Gesang der Hymnen nicht mehr auf. Die Völker jedoch von Priestern abgerichtet, in ihrer Not von den Göttern oder ihren Abgesandten Hilfe zu erwarten, wünschten immer heftiger, leibhaftige Götter zu sehen. Mancher hellenistische Herrscher kam solchen Wünschen gern entgegen, indem er sich einem Gott gleichstellte.

Alexander dem Großen (356–323 v. u. Z.) fiel diese Rangerhöhung bei der Eroberung Ägyptens zu. Als Nachfolger des Pharao wurde er zum Sohn des Gottes Ammon erhoben, dem man in Griechenland Zeus, in Rom Jupiter gleichsetzte. Sein Lehrer Aristoteles hatte in der „Politik“ erwogen, man dürfe einen Menschen, den besondere Tüchtigkeit zum Herrschen befähige, wohl mit einem Gott vergleichen. Wo solch ein Mensch von sich reden machte, wich das bange, hilflose Gefühl der Gottverlassenheit bald ehrfürchtigem Staunen und frenetischem Jubel. Die aufklärerische Lehre Epikurs hatte die Götter in menschenferne Zwischenwelten verwiesen, wo sie sich selbst genug blieben. Man brauchte von ihnen nichts zu befürchten, durfte aber auch nicht auf ihre Hilfe hoffen. Aber die in Sklaven und sehr unterschiedlich begüterte Freie gespaltenen Völker waren nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Nun beriefen sich die Diadochen, Nachfolger Alexanders, die in den Splitterstaaten seines gewaltigen Reiches regierten, um so eifriger auf erfundene Genealogien, die ihre Verwandtschaft mit den Göttern auswiesen, ließen sich als „Retter“ vergöttlichen, leisteten sich eigene Kulte mit Priestern und Tempeln. Einem von ihnen, Demetrios, sangen die Athener zu: „Denn die anderen Götter sind weit entfernt, oder sie haben keine Ohren, oder sie existieren nicht oder kümmern sich nicht um uns. Dich aber sehen wir leibhaftig, nicht aus Holz und nicht aus Stein, sondern in Wirklichkeit.“

Diese Herrscher machten sich nur etwas skrupelloser zunutze, was lange in Maßen üblich gewesen war. Atreus, der Vater des Agamemnon und des Menelaos in Homers „Ilias“, galt als Urenkel des Zeus. Achilles, der tapferste Grieche vor Troja, hatte die Meeresgöttin Thetis zur Mutter. Venus würdigte auch den Sterblichen Anchises einmal ihrer Liebe und gebar den Aeneas, der mit einer Schar geschlagener Trojaner nach Italien segelte und zum Ahnherrn römischer Könige wurde. Führende römische Patriziergeschlechter hielten noch nach dem Ende der Adelsrepublik an ihrer Abkunft von Venus oder anderen Göttern fest und behaupteten damit ihren Uradel gegen den käuflichen Briefadel, der in der Kaiserzeit aufkam.

In seiner Schrift über den Staat hatte Platon sich abfällig über Homer geäußert und künftigen Staatenlenkern empfohlen, Dichter zu überwachen, damit sie nichts Abträgliches über Götter und Helden berichteten. Er befürchtete Schaden für die Staatsräson. Aber keinen Herrscher machte die Maßregelung eines Dichters besser.

2. Der „glatzköpfige Ehebrecher“

Die Herrschenden ließen sich durch Götter den Rücken stärken. Die Gläubigen erwarteten von solch einem Rang mehr als menschenübliche Gerechtigkeit. Dieses Missverständnis stellt sich immer ein, wenn sich Macht religiös legitimiert. Es kennzeichnet auch das Gottesgnadentum der Feudalherrscher bis hinein in die bürgerlichen Revolutionen. In der Antike brauchte man die Olympier nur genau genug zu kennen, um zu ahnen, was von Menschen zu erwarten war, die sich göttliche Verdienste zuschrieben und davon göttliche Befugnisse ableiteten. Die führenden Familien der römischen Adelsrepublik gingen mit ihren göttlichen Genealogien lange behutsam um. Wegen seiner Willkür hatten sie den letzten König verjagt. Fortan galt das Königtum den Römern als despotisch, wesensfremd, „asiatisch“. Die Patrizier wollten dem ganzen Volk ein Vorbild der Gesittung und des Rechtssinns bleiben und sahen in ihrer Abkunft eine höhere Verantwortlichkeit für das Gemeinwesen. Während die zerstrittenen griechischen Stadtdemokratien sich in die schmutzigen Hände vergotteter Herrscher gaben, bestand Rom unerschütterlich Verteidigungskriege gegen italische Nachbarn, gegen die Karthager, gegen Pyrrhus. Jeder Verteidigungskrieg endete mit Annexionen, und wer die Römer gegen einen Angreifer zu Hilfe rief, wurde mit ihm gemeinsam ihr Untertan.

Das Weltreich ließ sich nicht aus den Mauern einer Stadtrepublik verwalten, deren Bürger sich unversöhnlich zerstritten. Die Verteilung der Beute erforderte einen starken Mann. Einig waren die Römer sich nur noch darin, dass es kein König sein durfte, kein gewalttätiger Willkürherrscher, wie man ihn im Orient, der Heimat der meisten Sklaven, über sich duldete. Die Adelsrepublik kannte ein Amt, das in Zeiten der Gefahr einem einzelnen Mann unumschränkte Macht gab: die Diktatur. Weise war es, damit es nicht selbst den Staat gefährdete, auf ein halbes Jahr begrenzt.

Seit Griechenland römische Provinz und das halbe Reich Alexanders eine Beute der Römer geworden war, machten sich vornehme Kreise in Rom auch das Gedankengut, den Kunstsinn und das Götterverständnis der Besiegten zu eigen. Der erste Römer, der sich zum Diktator auf Lebenszeit ausrufen ließ, Lucius Cornelius Sulla (138–78 v. u. Z.), machte überall Stimmung für seine wenn auch entfernte Abstammung von Venus und legte sich den Beinamen „Epaphroditus“ zu, als stünde er in Aphrodites besonderer Huld. Aber die Härte, mit der er die Belange der Patrizier verfocht, die Unbarmherzigkeit, mit der er sechstausend Gefangene abschlachten ließ, deutete eher auf Einvernehmen mit Mars, ihrem heimlichen Buhlen.

Mit mehr Weitblick vertrat Gajus Julius Caesar (100–44 v. u. Z.) die Belange der Plebejer, obwohl er selbst aus einer patrizischen Familie stammte. Die Julier führten nicht weniger überzeugend als die Cornelier ihre Herkunft auf Aeneas, also auf Venus, zurück. Den Stolz darauf haben die julisch-claudischen Kaiser bis hin zu Nero nicht abgelegt, so erbittert sie auch den Senat bekämpften und patrizische Familien verfolgten. Caesar schmückte die Hauptstadt mit einem ansehnlichen Venustempel.

Verständnis für die Plebs war Caesar aus der peinlichen Verarmung seiner Familie zugewachsen. Drückende Verschuldung hatte ihn anfangs in die Nähe krimineller Umstürzler wie Catilina gebracht. In der Wahl seiner Günstlinge wurde er auch danach kaum vornehmer. Der Dichter Catull spottete: „Schön verstehn sich die beiden geilen Schurken, / denn Mamurra ist schwul, und schwul ist Caesar / … einer lernte im gleichen Bett vom andern, / beide nehmen sich nichts im Ehebrechen, / sind Rivalen der Mädchen wie auch Kunden …“ (57). Fraglich mag bleiben, ob Homosexualität in der Antike weiter verbreitet war als heute. Bisexualität, auch sonst vielfach bezeugt, war zwar nicht gegen Hohn erhaben, aber auch nicht verpönt. Jupiter und Ganymed bürgten für olympische Toleranz. Als weit verwerflicher galt der Ehebruch, und erst die Verbindung beider Laster gibt Catulls Epigramm die Schärfe. Als Caesar sich in Kleinasien ersten Kriegslorbeer holte, soll er bei Nikomedes, dem König von Bithynien, gemeinsam mit dessen Lustknaben die Dienste Ganymeds versehen haben. Diese Nachrede erhielt bald einen politischen Klang. Als seine Gegner ihm vorwarfen, er strebe die Königswürde an, war der Spottname „Königin von Bithynien“ ein besonders heikler Misston im allgemeinen Jubel.

Wie Sulla stand er sich gut mit Mars. In Hispanien, Gallien und Britannien siegte er nicht nur, um Rom einen bedeutenden Dienst zu erweisen, sondern auch, um an die Stelle beschämender Schulden ein ehrfurchtgebietendes Vermögen zu setzen. Seine vier Heiraten dürften dem alten Streit zwischen seiner Ahnherrin Venus und Juno, der Hüterin der Ehe, einen neuen hinzugefügt haben. Cossutia war vermutlich eine Geldheirat. Die Tochter eines römischen Ritters konnte für einen Patrizier, so verarmt er sein mochte, nicht standesgemäß sein. Immerhin hatte die Ehegöttin auf dem Capitol unweit des Jupitertempels als Juno Moneta ein Heiligtum, das sie auch als Beschützerin der Münze auswies. Die zweite Ehe verfolgte politische Zwecke: Cornelia war die Tochter des Cinna, eines der einflussreichsten Köpfe der Plebejer. Noch vor Sullas Diktatur hatte sich Cinna für kurze Zeit nahe an einer Alleinherrschaft behauptet. Der Ruhm des Ermordeten konnte den des Schwiegersohns nicht lange überschatten. Als Caesar 67 v. u. Z. zum dritten Mal heiratete, folgte er der ausgleichenden Tendenz seines politischen Programms: Pompeja war eine nahe Verwandte Sullas. Sie machte ihm bald Kummer und ließ sich mit dem schönen Clodius ein, einem seiner Getreusten, dem Bruder jener Clodia, die Catull unter dem Namen Lesbia hasste und liebte. Der Schönling schlich sich während des Festes der „Guten Göttin“, Bona Dea, das die Frauen feuchtfröhlich unter' sich zu feiern pflegten, in Frauengewändern zu Caesars Gemahlin. Die Schwiegermutter Aurelia deckte den Betrug auf. Caesar ließ sich scheiden, stellte sich aber schützend vor den unentbehrlichen Anhänger, der ihm Hörner aufgesetzt hatte. Calpurnia, seine vierte Frau, soll ihn nach schlimmen Träumen vor dem verhängnisvollen Gang in den Senat gewarnt haben, als die Dolche auf ihn warteten. Aber Caesar hörte nicht auf Frauen. Das einzige Kind dieser vier Ehen, Julia, die Tochter der Cornelia, verheiratete er mit Pompejus, um ein Bündnis zu bekräftigen, das von Anfang an Kitt brauchte und dann doch zerbrach. Denn auch Pompejus strebte nach Alleinherrschaft. Das „Triumvirat“ zwischen den beiden und Crassus (60 v. u. Z.) war ein Stillhalteabkommen, das sich nach dem Tod des letzteren in unversöhnliche Rivalität verwandeln musste. Sie endete 48 v. u. Z. mit einer Bürgerkriegsschlacht und dem Tod des Pompejus. Nirgends ist aufgezeichnet, wie diese erste der drei politisch verheirateten Julien mit ihrer Zweckehe zurechtkam. Sie starb vor dem Bruch.

Bei Triumphzügen hielten sich die römischen Soldaten mit Spottliedern auf ihren Feldherrn schadlos für die strenge Zucht des Lagers und der Schlachten. Als Caesar seinen Triumph über Gallien feierte, sangen sie: „Bürger, hütet eure Frauen! Wir bringen den glatzköpfigen Ehebrecher.“ Caesar war es nicht unangenehm, zu hören, dass Mars und Venus, die von Zeit zu Zeit wirklich unter einer Decke steckten, ihn gleichermaßen begünstigten. Die Überlieferung nennt mehrere Verführte mit Namen: Tertulla, Postumia, Lollia, Mucia. Sie verschweigt auch die Namen der betrogenen Gatten nicht. Nicht nur politisch stach Caesar seine verbündeten Triumvirn aus, vorher setzte er ihnen Hörner auf: Tertulla war die Frau des dicken Crassus, Mucia war dem Pompejus angetraut. Auch mit Servilia, der Mutter des Marcus Junius Brutus, gab es ein Abenteuer. Es scheint, dass der kühle Rechner dabei Leidenschaft entwickelte. Während seines ersten Konsulats (59 v. u. Z.), als er zwar schon die große spanische, aber noch nicht die ganz große gallische Beute in der Tasche hatte, schenkte er ihr einen millionenschweren Perlenschmuck. Als ihm der Bürgerkrieg die Landgüter der Patrizier in die Hände spielte, dachte er oft zuerst an Servilia. Die antike Geschichtsschreibung arbeitet unbekümmert mit Gerüchten. Sagt sie Nachteiliges über Leute, die sie eigentlich in ihrer Größe darstellen will, dürfen wir vermuten, dass, wenn nicht Wahrheitsliebe, so doch Liebe zum wahrhaftigen Detail über den Apologeten siegte. Wenn Caesars Biograph Sueton andeutet, Servilia habe versucht, auch ihre Tochter Tertia mit dem Diktator „in ein Verhältnis“ zu bringen, wechselte das kühle Rechnen wohl die Seite. Ungewiss bleibt, ob die kupplerische Witwe Erfolg hatte, als sie, selbst welkend, die Leidenschaft des großen Mannes an ihre Tochter vererben wollte. Nichtsahnend adoptierte Caesar ihren Sohn Marcus Junius Brutus. Zu den Iden des März erkannte er ihn bestürzt unter den Häuptern der Mordverschwörung.

Ein Edelmann, der Venus unter seinen Ahnen wusste, fand auf dem Weg zur Alleinherrschaft auch bei Königinnen Erhörung. Die Geschichte mit der dunklen Maurin Eunoe kann nicht lange gedauert haben; sie war die Gemahlin des Maurenkönigs Bogud, den er aus politischen Gründen nicht verärgern durfte. In Ägypten vertrugen sich Mars und Venus besser. Als Caesar 48 v. u. Z. dort einmarschierte, um die letzten Anhänger des bei Pharsalos geschlagenen Pompejus zu vernichten, sah er sich bald vor eine zweite Aufgabe gestellt: Die Königin Kleopatra lag mit ihrem Bruder Ptolemaios XIII. im Streit um den Thron der Pharaonen. Zuerst siegten in Caesars Herz, so lebhaft es auch für Jünglinge schlagen konnte, die weiblichen Reize. Dann wurde Ptolemaios geschlagen, und der Römer setzte geübt die Nachfahrin von Pharaonen und Diadochen, deren Schönheit nicht unumstritten war, aber weltberühmt wurde, zur alleinigen Königin ein, um sie mitsamt ihrem Reich zu besitzen. Sie überließen sich, lange und üppig tafelnd, den Zerstreuungen des sonnigen Nillandes. Eine prächtige Flottille brachte sie stromaufwärts bis an die Grenzen Äthiopiens. Die Blütezeiten Altägyptens galten schon damals als graue Vorzeit, die gigantischen Tempelbauten und Pyramiden vergessener Dynastien wurden als Weltwunder angestaunt, und über den Anteil von Pharaonenblut in Kleopatras Adern teilten sich die Meinungen. Doch Mythen hatten noch ihren Glanz in diesem Wunderland mit den jährlichen Überschwemmungen, den Dattelhainen, Wohlgerüchen und Juwelenbergen: Einst war es von Söhnen und Töchtern des Gottes Ammon regiert worden, dem die Griechen ihren Zeus, die Römer ihren Jupiter gleichsetzten. Dem fernen Nachfahren der Venus lag Kleopatra, wie dünn auch das Pharaonenblut in ihr floss, als ebenbürtige Verwandte der Götterfamilie in den Armen. Sie gebar den Sohn, den Caesar vier römische Ehen vorenthalten hatten. Er hieß Caesarion und soll dem Vater sehr geähnelt haben. Einen künftigen Weltherrscher hätte man in ihm erblicken dürfen, vereinte er doch das göttliche Blut der Julier mit dem der Pharaonen und Alexanders. Aber Caesarion kränkelte und starb früh.

Als Oberpriester (63 v. u. Z.) hatte Caesar die Kulte von Göttern verwaltet, an die gebildete Menschen kaum noch glaubten. In Ägypten erfuhr er, welchen Bestand ein Reich erlangte, wenn es von einer den Göttern verwandten Dynastie beherrscht wurde. Blut verlor schnell seine schreckliche Farbe, Abrechnungen über die Beute verschwanden wieder, zum Lebenswandel eines so mächtigen Mannes drückte man ein Auge zu wie über Jupiters Abenteuer. Dass die Dolche der Senatsopposition Caesars Sterblichkeit erwiesen, machte auf seine Erben keinen Eindruck. Der Diktator, dem man öffentlich nachgesagt hatte, er wäre „der Mann aller Weiber und das Weib aller Männer“, wurde als erster Römer vergöttlicht. Auf dem Forum erhielt er einen Tempel mit Opferkult und Priesterkollegium. Ein Komet, der sieben Nächte lang den Himmel erhellte, bezeugte, dass die Götter ihn in ihren Kreis aufgenommen hatten.

3. Ein kaiserlicher „Familienvater“

Mars behielt die Oberhand. Ein zweiter Bürgerkrieg hetzte die Römer gegeneinander. Anfangs trugen die Erben Caesars ihn gegen seine Mörder aus, dann untereinander. Wieder gab es ein Triumvirat, wieder zerbrach es. Der Sieger hieß diesmal Octavian (65-14. v. u. Z.). Als Kaiser nannte er sich Gajus Julius Caesar Octavianus Augustus, übernahm also den vollständigen Namen des Vergöttlichten, hängte den eigenen daran und ließ sich (27 v. u. Z.) auf dem Höhepunkt seiner Erfolge von Senat und Volk den Beinamen „der Erhabene“ verleihen. Zu Lebzeiten duldete der „Sohn des Vergöttlichten“ keinen Zweifel an seiner Nähe zu den Olympiern. Am Ende seines irdischen Weges war ihm seine Aufnahme unter die Götter sicher, und wer ihn lieber gleich als Gott verehrte, stieß kaum auf Widerspruch. In Wirklichkeit war er lediglich Caesars Großneffe. Seine Mutter war die Tochter von Caesars Schwester. In seiner Verlegenheit um eigene Söhne hatte der Diktator auch ihn adoptiert.

Octavians hartnäckigster und gefährlichster Gegner wurde nach zeitweiligem Bündnis Marcus Antonius, einer der treusten Freunde Caesars: Er glaubte ein größeres Recht auf Caesars Erbe zu erlangen, indem er seine Nachfolge in Kleopatras Bett antrat. Caesar hatte es, sobald Rom ihn brauchte, verlassen. Antonius verlag sich mit der Königin. Überall kam er zu spät. Zur Seeschlacht bei Actium (31 v. u. Z.) nahm er sie sogar mit wie zu einer Lustfahrt. Er verlor die Schlacht an Octavian und ging mit seiner königlichen Geliebten in den Freitod.

Mit der östlichen Reichshälfte, die Antonius verwaltet hatte, fiel Octavian nun auch Ägypten zu. In eine römische Provinz verwandelt, blieb es Domäne des Kaisers und wurde Roms bedeutendster Kornlieferant. In Italien baute man, wie es den Bedürfnissen des Wohllebens in allseitigem Frieden entsprach, vorwiegend Wein an, so dass der Hauptstadt bei Störungen im Verkehr der gewaltigen Getreideflotte eine Hungersnot drohte.

Kaum mit Octavian verfeindet, hatte Antonius keine Gelegenheit ausgelassen, Nachteiliges über den erfolgreichen Jüngling zu verbreiten. Auch andere Quellen bezeugen, dass es mit dem Mut und der Feldherrenbegabung des späteren Augustus nicht zum Besten stand. In entscheidenden Schlachten standen ihm Freunde zur Seite, die ihre Pflichten kannten. Als seine Schiffe bei Mylae gegen den Sohn des Pompejus kämpften, lag er starr auf den Planken, bis ihm der Sieg gemeldet wurde. Der eigentliche Held war Marcus Agrippa, sein späterer Schwiegersohn. Dass Octavian seinem vergöttlichten Großonkel als Lustknabe gedient und sich einem anderen einflussreichen Päderasten für eine mittlere Summe verkauft hätte, klingt nach gehässigem Zusatz.

Drei Ehen brachten auch Augustus keinen leiblichen Sohn. Sooft er seine Nachfolge überdachte, sah er sich an Stiefkinder und Schwiegersöhne verwiesen. Der Gründung einer Dynastie war sein Verhältnis zum weiblichen Geschlecht allerdings auch nicht förderlich. Die erste Ehe mit Clodia wurde kinderlos geschieden. Scribonia, die zweite Gattin, gebar ihm 39 v. u. Z. seine einzige Tochter Julia. Sie musste bald das Schicksal ihrer gleichnamigen Großcousine, der Tochter Caesars, teilen und sich politisch verheiraten lassen. Ein Bruder hätte ihr das vielleicht erspart. Es gehörte aber zu den offenen Geheimnissen der Stadt, dass Octavian sich gern mit anderen Frauen abgab. Kein geborener Sieger wie sein Adoptivvater, eher schüchtern, war er auf die Kupplerdienste guter Freunde angewiesen. Fanden sich Willige, hielt sich der von Begehrlichkeit geplagte Mann, dessen Zeit knapp bemessen war, nicht mehr zurück. Bei dem Sklavenhändler Toranius ließ er sich die Anwärterinnen nackt vorführen, um ohne langes Werben und ohne die Täuschungskünste von Schneidern rasch seine Wahl zu treffen. Äußerlich gehemmte Menschen legen, fühlen sie sich mächtig genug, dem anderen Geschlecht gegenüber alle Scham ab. Die Ehe mit Scribonia scheiterte daran, dass sie ihm zu oft derlei vorhielt. Das Paar wurde geschieden, und das hieß damals: Er verstieß sie.

Auf der Suche nach seiner dritten Gattin verlor Octavian nicht viel Zeit. Es genügte, wenn sie ihm gefiel. Dass Livia Drusilla bereits verheiratet war und einen Sohn hatte, dass sie mit einem zweiten Kind schwanger ging, nötigte ihm keine Rücksicht ab. War Liebe im Spiel? Livia ließ sich entführen. Octavian zwang den betrogenen Gatten, ihr den Scheidebrief zu schicken. Der Sohn, den sie danach gebar, Drusus, wurde ein gefeierter Feldherr des Kaisers. Der Sohn, den sie schon hatte, trug noch den Namen seines richtigen Vaters: Tiberius. Auch dieser Stiefsohn gewann für den Kaiser manche Schlacht; es wurde ihm wenig gedankt.

So überstürzt diese Heirat zustandekam, sowenig anständig ihre Vorgeschichte war: Augustus traf eine gute Wahl. Über den Kindersegen ließ Juno nun nicht mehr mit sich reden, aber sonst war sie dieser Ehe gewogen. Immer angewiesen auf die Dienste verständnisvoller Freunde, erhielt der Kaiser in Livia Augusta, wie die Kaiserin genannt wurde, einen vielseitigen weiblichen Freund. Ihre Marmorbüsten lassen ahnen, dass sie schön und klug war. Sie übernahm auch den Freundschaftsdienst, ihrem Mann, der auf Abwechslung im Bett nicht verzichtete, bei der Werbung um diese oder jene Geliebte über die Hemmschwelle zu helfen. So war sie stets über seine Abenteuer unterrichtet.

Augustus fehlten der Charme und die Milde, die seinem Großonkel, so rücksichtslos er war, manche Sympathie eingebracht hatten. Im Bürgerkrieg trieb ihn Jähzorn zu Greueltaten, die ihm nie vergessen wurden. Für eine Diplomatie nach innen und außen hatte sein Auftreten zu wenig Gewinnendes. Auch darin ergänzte ihn Livia glänzend. Zuvor war es Maecenas gewesen, der, ohne ein Amt anzustreben, schwierige Verhandlungen geführt hatte, bei denen dem Kaiser der Geduldsfaden gerissen wäre. Vergil und Horaz verdankten ihm, nachdem der Machtantritt Octavians ihr Leben zerstört hatte, bald wieder die Gunst des Kaisers. Die Frau des Maecenas musste sich allerdings von Apollo verführen lassen: In geheimer Tischgesellschaft legte Augustus mit seinen Vertrautesten gern die Gewänder der zwölf vornehmsten Gottheiten an, und er selbst behielt sich die Rolle des schöngelockten Lichtgottes vor, dem niemand widerstehen durfte. Noch mehr liebte Augustus das Würfelspiel, von dem auch sein gemeinster Soldat die Finger nicht lassen konnte. Bestimmte Zahlenverhältnisse ergaben Figuren mit festen Namen. Wer die „Venus“ warf, bekam alles.

Dem Ersten Bürger blieb wenig Zeit, sich um die erste Familie des Reiches zu kümmern, obwohl er beiden vorstand. Neue Gesetze sollten die Ordnung wiederherstellen. Augustus griff Caesars Programm auf, aber die Aussöhnung mit den Patriziern, die im Senat trotz aller Säuberungen und Schikanen ihren Widerstand gegen plebejerfreundliche Politik nicht aufgaben, erforderte Zugeständnisse an das Vorrechtsdenken des Adels. Der Ritterstand war aus einer sich selbst finanzierenden Bürgermiliz zu einer Art niederen Adels herangewachsen, der nach Ehrenstellen strebte und oft ein Vermögen vorwies, das für die Aufnahme in den Senat genügte. Aus der Plebs erhob sich eine ehrgeizige Geldnobilität. Und noch immer mussten die Ärmsten der Freien, die Mittellosen, Erwerbslosen, Verkommenen, aus öffentlichen Mitteln verköstigt werden. Zugeständnisse über Zugeständnisse verlangte die „concordia ordinum“, die Eintracht der Stände, doch sie blieb ein Wunschbild. Die Bürgerkriege hatten viel Geld und noch mehr Menschen verschlungen. Das Übriggebliebene unter den Überlebenden so zu verteilen, dass sich niemand zu kurz gekommen fühlte und doch eine staatserhaltende Schicht von Besitzenden erstarkte, war eine Aufgabe, der Quadratur des Kreises vergleichbar. So sollten wenigstens die Reichen und Reichgewordenen behalten, was sie hatten.

Was ihnen fehlte, war der Glaube an die olympischen Götter. Augustus erkannte, dass dieser Mangel sowohl die Sitten als auch den Frieden gefährdete. Wer sich keinem göttlichen Gesetz unterwirft, ist immer aufgelegt, dem anderen, ob römischer Mitbürger oder barbarischer Nachbar, etwas abzujagen. Caesars Programm war zu wirtschaftlichen Ursachen für den Bruderzwist der Römer vorgedrungen. Augustus zog sich auf die Behandlung von Symptomen zurück. Der Rat an seine Nachfolger, die Reichsgrenzen nicht mehr auszudehnen, war, so klug er sich anhörte, eine Lehre aus der Niederlage des Varus im Teutoburger Wald. Er wurde nicht beherzigt. Vergeltungsaktionen gegen Germanien, Britannien, Armenien dauerten unter den folgenden Kaisern an. Noch hundert Jahre später führte Trajan auf dem Balkan und im Orient Eroberungskriege, die seinen Haushalt an den Rand des Ruins brachten.

Die Wiederherstellung der Götterkulte, die Augustus betrieb, versuchte der aufgeklärten Skepsis seiner Standesgenossen zu begegnen. Mit durchschlagendem Erfolg war nicht zu rechnen, zumal er selbst sie teilte. Fremde Kulte, die Sklaven und Freigelassene nach Rom brachten, galt es zurückzudrängen. Augustus gab viel Geld für neue Götterbilder, Tempel und Priesterkollegien aus und bereitete damit seine eigene Vergöttlichung vor. Ob es sein Geld war, lässt sich nicht entscheiden, denn eine Trennung zwischen seinem Fiskus und der Staatskasse gab es nicht; sie wurde erst unter Nero eingeführt. Wer nicht glaubte, sollte wenigstens, wie er selbst, so tun. Damit ließ sich Bestehendes erhalten.