8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

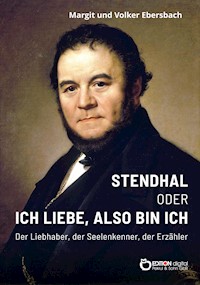

Wie war er, dieser Henri Beyle, der sich ab 1817 Stendhal nannte? Eine Ahnung bekommen wir in diesem ebenso umfang- wie materialreichen Essay in dem Kapitel Erste unglückliche Liebe: Frauen haben Stendhal immer viel bedeutet, wenn nicht alles. Die Liebe behauptet in seinem ganzen Leben ihren Platz, sie ist ihm la seule affaire, nichts außer ihr scheint ihm von Belang. Eine Frau zu verehren, sie zu begehren nimmt einen großen Teil seines Wesens ein. Während der Pubertät ergreift dieses Gefühl heimlich von ihm Besitz. Er schwärmt von der Angebeteten im Stillen, schüchtern und verschwiegen. Als junger Mann geht er von der Anbetung zu stürmischer Eroberung über. Sie gelingt ihm lange nicht. „Anstatt galant zu sein“, bekennt er, „wurde ich bei den Frauen, die ich liebte, leidenschaftlich. Den anderen stand ich, ohne mich rühmen zu wollen, gleichgültig gegenüber, daher auch der geringe Erfolg, das ewige Fiasko.“ Schließlich erfährt er, dass eine gewisse männliche Schwäche am ehesten ein Frauenherz betören kann. Die große, einzige, lange währende Liebe, von der er träumt, die er ersehnt, bleibt ihm versagt. Die Wurzeln solch einer unerfüllbaren Sehnsucht reichen weit zurück in seine Kindheit: Die Liebe zur Mutter musste er als die erste unglückliche Liebe erfahren. In seiner Erinnerung ist Henriette Gagnon eine reizende, ein wenig füllige, wunderbar frische Frau. Sie bezaubert das Kind mit ihrer flinken, heiteren Art. In dem Haushalt, dem sie vorsteht, erledigt sie, weil ihr die Dienstboten zu langsam sind, beinahe alles selbst. Sie liest Dantes „Göttliche Komödie“ im italienischen Original, sorgt für Geselligkeit im Haus Beyle, gibt gern Soupers und empfängt die vornehmsten Damen der Stadt in einem von Lichtern erstrahlenden Salon. Henri ist sieben Jahre alt, da stirbt sie im dreiunddreißigsten Lebensjahr bei der Geburt ihres vierten Kindes. Tatsächlich fühlt sich Stendhal ein Leben lang zu schönen Frauen hingezogen, erforscht die menschlichen Seelen, wird ein großen Erzähler und - ein großer Essayist, wie sein 1822 veröffentlichtes Buch „Über die Liebe“ beweist: Es zehrt von dem Erlebnis einer neuen Liebe und folgt ihrer wechselvollen Geschichte. Ähnlich wie das Reisebuch vereinigt es tagebuchartige Reflexionen, aphoristische Gedankensplitter und kleine pseudosystematische Traktate mit lockeren Plaudereien, deren Reiz lange auf die Entdeckung durch das Publikum warten muss. Heute aber gilt es als eines der furiosesten und raffiniertesten Bücher über die Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Margit und Volker Ebersbach

Stendhal oder Ich liebe, also bin ich

Der Liebhaber – Der Seelenkenner – Der Erzähler

Ein biografischer Essay

ISBN 978-3-96521-742-3 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Für Clelia und Andreas

EIN PAAR FRAGEN ZUVOR

Suchen wir nach den geschichtlichen Wurzeln unseres Denkens und Fühlens, nach uns verwandten Geistern, – warum ziehen dann gerade Phasen des Aufschwungs und der beschleunigten Entwicklung unseren Blick an? Stendhal versuchte immer wieder, die Leidenschaften, besonders die eigenen, vernünftig zu betrachten, und konnte doch die Vernunft nie leidenschaftslos verteidigen. Er fände eine Antwort vielleicht bei unserer Eitelkeit und verwiese darauf, dass schon so manchem Aufschwung ein jäher Absturz folgte und jede rasche Entwicklung bald gebremst wurde und sich verlief. Schreibend, die eigenen Erlebnisse und die Erfahrungen mit sich selbst reflektierend, ist er zum intimen Kenner des menschlichen Herzens geworden. Als Analytiker der Leidenschaften hat er unter den französischen Romanciers einen großen Nachfolger: Émile Zola. In Stendhals Reifejahren, an der Schwelle zum 19. Jahrhundert – noch ist der späterhin berühmte Romancier weder sich noch anderen mehr als der unbekannte Henri Beyle – drängen sich die neuen Ideen, die Revolten und Revolutionen, die Schlachten und Friedensschlüsse, die Änderungen alter Grenzverläufe und neue Kriegserklärungen. Sie erfassen die Köpfe vieler Menschen, sie werden bejubelt und verleumdet, und sie erneuern und verändern sich. Die Aufklärung hat nicht nur den Freiheitsdrang der Französischen Revolution beflügelt. Ideologien haben aus ihr, zuerst in der Diktatur der Jakobiner, auch einen neuen Absolutismus mit neuen Dogmen abgeleitet, die sich einer gesellschaftlichen Entwicklung entgegenstellten. Mit der klaren Stimme Immanuel Kants hat sie zwar den Menschen zu dem unerhörten Wagnis aufgefordert, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, sich keiner Autorität und keinem Dogma zu unterwerfen, weder einem kirchlichen noch einem staatlichen. Doch was sie in Bewegung gesetzt hat, die Revolution und das Kaiserreich als eine Variante des aufgeklärten Absolutismus, scheitert innerhalb weniger Jahre auf den Schlachtfeldern der napoleonischen Kriege.

Nun fühlt ein scharf und unbestechlich denkender, ein heiß und leidenschaftlich fühlender Mensch sich mit der Aufforderung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, auf sich selbst zurückgeworfen. Er muss sich auf seine eigene Individualität besinnen, kann sich, nahezu autonom, in seiner Entwicklung nur noch auf sich selbst beziehen: Für aufgeklärt hielten sich auch die Monarchen, die gegen die Französische Republik ihre Koalitionsarmeen in Marsch setzten. Goethe begleitete seinen Herzog Carl August von Sachsen-Weimar und erlebte die Kanonade von Valmy, bei der die Aufklärung in Gestalt der Republik noch einmal siegen konnte. Wenige Jahre später überfluteten, noch immer die trotzige Marseillaise auf den Lippen, die Truppen Napoleons, eines neuen Kaisers, Europa. Sie setzten dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und dem alten deutschen Kaisertum ein Ende und forderten sowohl das bürgerlich fortgeschrittene Großbritannien mit seinen Dampfmaschinen und seiner Flotte als auch das zurückgebliebene Zarenreich gegen sich heraus. Sie befreiten die Völker von der alten Bedrückung und setzten an deren Stelle eine neue. Die Republik scheiterte, Napoleon scheiterte. Die Restauration schickte sich an, alles bis in Zustände zurückzurollen, wie sie vor den Anfängen der Aufklärung geherrscht hatten. Wozu war nun das Blut beim Sturm auf die Bastille geflossen, wozu das Blut der Guillotine, wozu das Blut der Großen Armee und das Blut der Befreiungskriege? Ein aufgeklärter Kopf, der sich dies fragte, musste seine Fragen auch an die Ideen richten, die ihn nicht weniger beflügelt hatten als die Revolutionäre und ihre Theoretiker, die Soldaten Napoleons und vielleicht auch den Kaiser der Franzosen selbst. Er musste dem Schicksal dieser Ideen in seinem eigenen Kopf, in seinem eigenen Herzen nachspüren.

Das 20. Jahrhundert hat solche Fragen wachgehalten, und das 21. Jahrhundert wird sie nicht zum Verstummen bringen. Wie weit sind wir eigentlich damit gekommen, die unverwechselbaren Individuen zu werden, die schon die Aufklärung des 17. und des 18. Jahrhunderts aus den Menschen machen wollte? Oder haben sich wie Napoleon und viele vor ihm immer nur Einzelne „unverwechselbar“ gemacht, zum Verderben zahlloser anderer und zum Ruin ganzer Gesellschaften und Staaten? Ist die Epoche, die mit der Aufklärung begann, schon zu Ende? Sind die Forderungen, die sie an Menschen richtete, inzwischen eingelöst? Haben sich nicht stattdessen die Probleme ihres Scheiterns in unerhörter Weise zugespitzt?

Wen das bewegt, der schaut mit Neugier und Ungeduld auf die Zeit, in der Henri Beyle alias Stendhal zu der Persönlichkeit heranreifte, die hinter seinem Erzählen steht: Was geht im Herzen, was geht im Kopf eines einzelnen Beteiligten vor, wenn aus dem Aufbegehren der Unterdrückten sich eine Revolution zusammenballt und wenn diese Revolution verraten wird und ihre Ideen, Impulse und Gesetzgebungen dennoch in den Eroberungsfeldzügen eines brillanten Abenteurers durch Europa getragen werden und auch nach seinem Untergang weiterwirken? Der Einzelne, der sich mit anderen aus dem dumpfen Glauben an das Unabänderliche, aus dem Beharren im Hergebrachten hat herausreißen lassen und die tausend tödlichen Gefahren revolutionärer Wirren und erster moderner Vernichtungskriege überlebt, bleibt ein Ideenträger, auch wenn sich diese Ideen durch seine Erlebnisse und Erfahrungen gewandelt haben. In immer neuen Ereignissen ist seine Bereitschaft, sich anzupassen, frustriert worden. Er muss seine Suche nach einem seinen Wünschen angemessenen Platz im Gegebenen unterbrechen und die Richtung seiner Pläne ändern. Das Unbehagen im Gestern wie im Heute nährt seine Hoffnung auf die Zukunft. Es lässt ihn im Strudel der Ereignisse, der die althergebrachten Stände der Gesellschaft durcheinanderwirbelt, nach Ähnlichgesinnten Ausschau halten. Augenblicke gibt es, in denen sowohl der Einzelne als auch die Menschheit grenzenlose Möglichkeiten zu haben scheint. Doch im gespenstischen Beharren der meist trägen, nur auf ihren kleinen Vorteil bedachten Menschen nehmen die gerade bestehenden Zustände die maskenhafte Grimasse des Unabänderlichen an. Eben noch zu allerhöchster Aktivität herausgefordert, in der die größtmögliche persönliche Entfaltung winkt, sieht der einzelne Mensch sich im nächsten Augenblick gleich wieder zu geisttötender Untätigkeit verurteilt. Werden die schönen Hoffnungen, durch Vertrauen auf die eigene Kraft Erfolg zu finden, enttäuscht, dann schwindet auch der Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten einer menschlichen Gesellschaft. Sie nehmen das Gesicht der „Verlorenen Illusionen“ an, von denen Honoré de Balzac erzählt, der andere Meister, der den noch fast unbekannten Stendhal sehr schätzte. Die Ideen der Aufklärung scheinen im öffentlichen Leben auf allen Gebieten gescheitert. Welche Aussichten haben die Versuche des Einzelnen, ungeachtet der Hindernisse, die Menschen einander in den Weg legen, für sich allein die Freiheit immer neu zu erproben? Taugen seine Selbstentwürfe als Muster für eine Befreiung aller Menschen? Oder bringen sie ihn in ein zynisches Gegenüber zu allen anderen wie den Gewaltherrscher, sei es der absolutistische Monarch, der korsische Eroberer oder der italienische Bandit?

Ist einmal erkannt worden, dass keine allmächtige Gottheit unabänderlich auf die Geschicke der Menschen einwirkt, dann ist auch der Erkenntnis Raum gegeben, dass jede Gesellschaft die Kräfte, die ihre Entwicklung fördern oder hemmen, selbst hervorbringt. Die alten feudalen Machtstrukturen sind von Menschen geschaffen worden, und die neuen werden die Mängel der Menschen haben, die sie schaffen. Was zunächst einfach zu sein schien, im Vertrauen auf die eigene Kraft mit möglichst vielen Menschen die Entwicklung der Gesellschaft voranzutreiben, bis heute das Problem jeder menschlichen Emanzipation, erweist sich als widerspruchsvolle, im Grunde unlösbare Aufgabe. Die Werke der großen französischen Romanciers Balzac und Stendhal, Flaubert und Zola laden uns auch heute ein, am Verlauf solcher Konflikte im 19. Jahrhundert teilzuhaben. Denn diese Konflikte weisen uns auf unsere eigenen Konflikte hin. Als Stendhal die Hoffnung verlor, von seinen Zeitgenossen verstanden und gewürdigt zu werden, bekannte er, er schreibe für die Leser des 20. Jahrhunderts. Er macht uns zu Zeugen der Verwandlung von Idealen in verlorene Illusionen. Wir verfolgen die Versuche des Einzelnen, sich einem enggesteckten Rahmen einzufügen, erleben sein oft genug tödliches Scheitern sowohl in der Anpassung als auch beim Ausbrechen. Sie stehen uns, wenn wir mit Spannung lesen, was ihnen widerfährt, mit ihrem Fühlen und Denken, mit ihrem Bangen und Hoffen, mit ihrer Liebe und ihrem Hass gar nicht so fern. Warum? Mehr als andere Erzähler des 19. Jahrhunderts nahm Stendhal sich selbst als das variable Muster seiner Gestalten. Vielleicht liegt da der Grund für seinen Hang zur Verstellung, zum Irreführen, ja zum Schwindeln und Lügen, zur Maskerade. In einem Brief gesteht er: „Am liebsten trüge ich eine Maske und änderte meinen Namen.“ Auch „Stendhal“, nach vielen anderen sein endgültiges Pseudonym, ist eine Maskerade. Nur „wenige Menschen“, schreibt Stefan Zweig, „haben der Welt so viel bekennerische Wahrheit über sich selbst gegeben wie dieser Meisterkünstler der Verstellung.“

Das Schreiben wurde für Henri Beyle zu einem Weg aus der Befangenheit in seiner Herkunft. Es trieb ihn lange vor der Psychoanalyse zu schärfster Selbstbeobachtung und zu einer vorbehaltlosen Selbstanalyse, in der er wie sein eigener Therapeut sich selbst befreite. Stendhals Erzählen ist immer ein Prozess der Selbstbefreiung; die Lektüre seiner Bücher kann in jedem Leser einen ähnlichen Vorgang in die Wege leiten. Ohne die in zähem Ringen erworbene genaue, kühle, ja kalte Selbstkenntnis hätte dieser Romancier seine Gestalten niemals so faszinierend entwerfen, ihre Geschicke nicht so packend schildern können. In zahlreichen Feststellungen, die Stendhal über sich selbst trifft, fasst er auch ein Unbehagen an seinen Zeitgenossen zusammen, das in frühester Kindheit eingesetzt haben muss und das sich, indem es ständig neue Nahrung findet, fortgesetzt selbst bestätigt. Das hat ihn verschlossen und schweigsam gemacht, solange er sich noch nicht zu artikulieren vermochte. Später bewog es ihn, die Verstellung der Selbstpreisgabe vorzuziehen. Sogar auf seine Entwicklung zum Schriftsteller hat dieses dumpfe Unbehagen sich als Hemmnis ausgewirkt. In seiner Selbstbiografie, die er, den eigenen Namen erneut tarnend, „Leben des Henry Brulard“ nennt, gesteht er, sein ganzes Leben lang habe er niemals über Dinge gesprochen, die ihn mit Leidenschaft erfüllten, denn „der geringste Einwand hätte mich ins Herz getroffen.“ Auch über die Literatur selbst schwieg er sich aus; folglich gehörte sie zu seinen Leidenschaften. Die Überempfindlichkeit, die er dabei entwickelte, entsprach den Schamgefühlen der Intimsphäre: Seine eigenen Bücher flößten ihm eine „immer ebenso schamhafte Zurückhaltung ein“ wie seine „Liebschaften“. Ihm fehlte nicht nur die Hoffnung, in seiner Zeit mit dem, was er schrieb, verstanden zu werden, er fürchtete sich auch davor. Wenn er seine Literatur mit einem trotzigen „To The Happy Few!“ nur einer auserwählten Leserschaft empfahl und sich erst von Lesern der Jahre 1880 oder 1935 eine angemessene Wertschätzung versprach, war er sowohl sehr bescheiden als auch höchst anspruchsvoll. Erwartungen an den „Fortschritt“, wie Stendhal sie hegte, färbten den Fortschrittsglauben seines Jahrhunderts schon sehr individualistisch. Er rechnete mit solchen Menschen, die unter einer „annehmbaren Regierung“ in einer fernen Zeit, frei von seinen Ängsten und Depressionen, mit Menschen von seiner Art menschlicher umgehen würden. Tatsächlich blieb Stendhal zu seinen Lebzeiten, so wie er es selbst kaum anders erwartet hatte, beinahe unbekannt. Einem seiner ersten Meisterwerke gab er zwar den reizvollen und zugkräftigen Titel „Über die Liebe“; doch sein Verleger schrieb ihm: „Ich könnte von diesem Buch (…) sagen: es ist heilig, denn niemand rührt daran. Allerdings ist er auch erst verhältnismäßig spät zu literarischer Reife gelangt. Er hat es sich selbst niemals leicht gemacht und seine Produkte oft scheel angesehen. „Ach“, so sein tiefer Seufzer in Gestalt des „Henry Brulard“ über sich selbst, „leider kündigt nichts das Genie an, wenn nicht vielleicht Ausdauer ein Zeichen ist.“ Sein nicht gerade robustes Selbstbewusstsein, sein höchst labiles Selbstwertgefühl sieht sich auf eine harte Probe gestellt, wenn später der Büchermarkt seine Gesellschaftsromane von Rang missachtet und verkennt.

Es entspricht einfach seinem zu Selbstzweifeln und zu Schüchternheit neigenden Temperament, dass er sich auf eine Art Ästhetik von morgen zurückzieht. Gleichfalls in seinem „Henry Brulard“ resigniert er darüber, „dass die hundert Menschen, die unter zehn Millionen das Schöne begreifen, das keine Nachahmung oder Vollendung des bereits vom Pöbel begriffenen Schönen ist, zwanzig oder dreißig Jahre brauchen, um die nächst ihnen empfindsamen zwanzigtausend Seelen zu überzeugen, dass das neue Schöne wirklich schön ist.“ Bis in seine letzten Jahre bleibt Stendhal ein Einzelgänger. Verkennung macht einsam. Desto überraschter empfängt er den Brief, den ihm Honoré de Balzac nach der Lektüre der „Kartause von Parma“ geschrieben hat. Schon dem Ende seines Lebens nahe, findet er dankbar den Wert seiner Arbeit durch den anderen großen Romancier bestätigt, an dessen Urteil ihm viel liegt, auch wenn er einen bedeutenden Unterschied zwischen sich und dem Kollegen sieht: Den „Liebesschmerz“ habe er darstellen wollen, „aber keine Geldsorgen.“ Mag ihn das vergebliche Warten auf ein Echo bei seinen Zeitgenossen schon gleichgültig gemacht haben – nun erfährt er mit Freude und Stolz die Genugtuung, dass seine Schriftstellerei doch einen Sinn hat. Nicht wissen kann er, dass fern in Weimar auch einer der in Europa bekanntesten deutschen Dichter zu den eifrigsten und begeistertsten Lesern des Romans „Rot und Schwarz“ gehört hat: Johann Wolfgang von Goethe. „Wir sprachen darauf über ‚Rouge et Noir‘“, verzeichnet Eckermann in seinen „Gesprächen“ unter dem 17. Januar 1831, „welches Goethe für das beste Werk von Stendhal hält – ‚Doch kann ich nicht leugnen, fügte er hinzu, dass einige seiner Frauen-Charaktere ein wenig zu romantisch sind. Indessen zeugen sie alle von großer Beobachtung und psychologischem Tiefblick, so dass man denn dem Autor einige Unwahrscheinlichkeiten des Details gerne verzeihen mag.“

Stendhals Vermutung, erst von späteren Generationen wirklich verstanden zu werden, hatte nichts Anmaßendes. Denn sie erfüllte sich. Das Interesse an seinen Werken mag nach mancher Woge der Begeisterung zurückgegangen sein, aber es kehrt immer wieder. Denn sie haben die Solidität einer Arbeit, die ein Wagnis ist und aus dem Herzen kommt. „Das ist die einzige Arbeit meines ganzen Lebens“, lässt er seinen Henry Brulard sagen. „Alles übrige war nichts weiter als Broterwerb, Broterwerb vermischt mit ein wenig Eitelkeit, ebenso gut wie ein anderer zu verdienen.“ Das Zähe und Langwierige in seinen Anfängen, das er spöttisch das „alberne Warten auf den genialen Augenblick“ nennt, macht Stendhal zu einem der Künstler, die erst spät gereift sind. Aber mit der verspäteten Reife findet er sogleich eine Meisterschaft, wie sie nur von wenigen erreicht wird. Die Selbstbeobachtung, die an der eigenen Persönlichkeit so minutiöse wie ehrliche Analysen vornimmt, und die intellektuelle Reflexion dessen, was man als hochsensibler Mensch erlebt, brauchen Zeit: „Ich habe mein ganzes Leben lang alles lebhaft empfunden, aber das Warum erkenne ich immer erst lange danach.“ In einer Fülle von Selbstzeugnissen, in Tagebüchern, Briefen und in autobiografischen Aufzeichnungen führt Stendhal fortgesetzt geistvolle Gespräche mit sich selbst über seine Begegnungen mit Frauen und Freunden, Feinden und Zeitgenossen, untersucht er die damit verbundenen Gefühle und Gedanken. Selten ist ihm gleich klar, dass er dabei Stoffe für seine Romane sammelt und an sich selbst den Rohstoff Wirklichkeit aufbereitet. Nicht von Anfang an suchen solche Aufzeichnungen einen Leser. Selbst Stendhals Briefe scheinen mitunter am Adressaten vorbeigeschrieben und sich mehr an den Schreiber selbst zu wenden mit der Mahnung, in einer Gesellschaft bestehen zu müssen, die jede Anpassung belohnt und gerade dem Sensiblen Hindernisse in den Weg legt, und zugleich mit dem Vorsatz, Kräfte zu sammeln, um die notwendigen Kompromisse von den faulen zu unterscheiden und diese Gesellschaft als Individualist zu ertragen.

In einer Zeit rascher, tiefgreifender gesellschaftlicher Umwälzungen blieb einem „Beobachter des menschlichen Herzens“, als den Stendhal sich gern bezeichnete, die Liebe „stets das größte Ereignis (…) oder vielmehr das einzig Wesentliche“, als habe er den Satz des Philosophen René Descartes – „cogito ergo sum“ – abgewandelt in ein „Ich liebe, also bin ich“. Das Kind erlebt die Französische Revolution in einer sehr provinziellen Spielart der Jakobinerdiktatur und findet die „Schreckensherrschaft“ in Grenoble nicht einmal so unsympathisch, denn sie jagt gerade denen Schrecken ein, die seine Seele gequält haben. An republikanischen Schulen ausgebildet, stolpert der junge Mann in die Laufbahn eines Beamten im napoleonischen Kaiserreich, die mit dem Scheitern des Kaisers zugleich endet. Entwurzelt und nahezu orientierungslos resignierend bekennt er als „Henry Brulard“ dem Leser beinahe schon wie später Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“, er wisse nicht, ob er gut sei oder böse, aufgeweckt oder dumm. Mit Sicherheit könne er aber sagen, was ihm Freude und was ihm Pein bereite, was er ersehne, was er hasse. Fernab der politischen Ideen, von denen eine nach der andern scheiterte, behauptet er epikureisch, das Wichtigste im Leben sei, sein Vergnügen zu finden.

Die vollständige Restauration, wie sie die Bourbonen betreiben, provoziert 1830 ein Wiederaufflackern der Revolution, die den jungen Beyle beflügelt hat. Nun sieht er den zweiten Sturz des alten Regimes mit Skepsis, und der Kompromiss der „Julimonarchie“ mit dem „Bürgerkönig“ Louis Philippe gibt seiner Skepsis Recht. Seine Ansichten sind die eines Philosophen geworden, der politischen Systemen misstraut und sich nur noch für einzelne Menschen, für Einzelschicksale, im Grunde nur für sich selbst interessiert. Er ist überdies Erzähler geworden und kann keinen Sinn mehr darin erkennen, wie ein Ideologe die politischen Zeitläufte zu beurteilen und über die gesellschaftlichen Entwicklungen zu moralisieren. Er ist zu der Überzeugung gekommen, „dass jede moralische Absicht“ im Grunde eine „eigennützige Absicht des Künstlers“ ist und „das Kunstwerk tötet“. Soweit er philosophisch denkt, bleibt er der Aufklärung treu, vor allem dem kritischen Blick auf Kirche und Klerus, den ihn Destutt de Tracy gelehrt hat. Die Ideologien haben ihn genarrt: Erst als Paris mit dem „18. Brumaire“ Bonaparte zu Füßen gefallen war, wurde ihm klar, was man an der Republik gehabt hatte. Nun war er aber, selbst aus kleinen Verhältnissen gekommen, bereit, den forschen Leistungswillen eines jungen Emporkömmlings wie Napoleon zu schätzen, ihm, so gut es seiner eigenen etwas behäbigen Natur möglich blieb, nachzueifern, etwas von der „gloire“ der Zeit für die eigene Laufbahn zu erhaschen und auch darin einen Kampf für die „Freiheit“ zu erblicken. Doch die Wirklichkeit entlarvte die in Uniformen funkelnden Offiziere und Generäle des Kaisers als korrupte, brutale und beschränkte Leute. Als er Frankreich verließ, um in Italien zu leben, das er schon aus der Zeit kannte, als die Italiener noch Napoleon als ihrem Befreier zujubelten, stand er vor den Trümmern einer Karriere und eines Weltbildes. Und in seiner Heimat, einem Land „sans liberté et sans gloire“, war er unbehaust. Italien hatte seinen Reiz für ihn behalten, weil es auch nach dem Ende des Korsen seinen Unabhängigkeitskampf gegen das habsburgische Österreich fortsetzte. Wieder mit einem Amt bedacht, wusste er sich in dem filzig-muffigen politischen Klima der konstitutionellen Monarchie nach britischem Muster einzurichten. Er hatte gelernt, alle politischen und gesellschaftlichen Ziele ganz ohne Pathos zu betrachten. Werden solche Ziele öffentlich korrumpiert, treten die eigenen Ziele in den Vordergrund. Als Pragmatiker sah er in dieser konstitutionellen Monarchie das einzige Mittel, eine Wiederkehr des verhassten „ancien régime“ zu verhindern, was ihn nicht davon abhielt, in ihrem Exponenten, König Louis Philippe, den „größten Schuft aller Kings“ zu sehen. In der einzigen Republik, die er kannte, der des „Direktoriums“, war es an den Tag gekommen, dass die Bourgeoisie, sobald sie konnte, wie sie wollte, alle die Ziele verraten würde, mit denen in Paris die Bastille gestürmt wurde. Der Bourgeois ahmte in seiner ganzen Lebensart den Dünkel, die Eitelkeit, die Heuchelei, Scheinheiligkeit, Rücksichtslosigkeit und Verschwendungssucht des Adels nach und brutalisierte mit seiner Jagd nach immer größeren Gewinnen bei geistigem Mittelmaß das soziale Klima der Gesellschaft. Voran ging ihm der verbürgerlichte Kleinadel: „Darauf bedacht, die Gewohnheiten höfischer Kreise nachzuahmen“, heißt es in „Rot und Schwarz“, siedelte Monsieur de Rênal in den ersten schönen Frühlingstagen nach Vergy über.“

Welche Spuren hinterlässt diese Entwicklung in Stendals Art zu schreiben? Der kühle Verstand, der ihn an der Aufklärung anzieht, rät ihm zunächst zur Mathematik: Ein „leidenschaftlicher Hang“ zu dieser Wissenschaft habe in ihm „eine verrückte Vorliebe für gute Definitionen zurückgelassen, ohne die es nur Verworrenheit im Denken gibt“. Ebenso versucht er mit regelmäßiger Lektüre als Schriftsteller sein Stilgefühl an der Sachlichkeit in der Sprache des Code Civil zu schulen. Die nüchterne Mathematik will er nicht zu ernüchternd betreiben. Mit den Pseudonym „Henry Brulard“ bekundet Henri Beyle, wie viel die „Leidenschaft“ ihm dennoch gilt: „Ein wenig Leidenschaft stärkt den Geist, viel löscht ihn aus.“ Stendhal erreicht durch eine genau kalkulierte Sublimation der leidenschaftlichen Gefühle, durch ständige Selbstbeobachtung, durch exaktes Denken und klares, scharfes Urteilen allmählich seine Meisterschaft. Bei ihm behindern Vernunft und Leidenschaft einander nicht, sondern sie bedingen einander. 1808 bekennt er in einem Brief an seine Schwester Pauline, „dass die Kunst, die uns zunächst deshalb gefällt, weil sie die Genüsse der Leidenschaften durch Reflexion wie das Licht des Mondes ausmalt, uns nachhaltigere Genüsse bereitet als die Leidenschaften.“ So findet er zu seinem Stil, der „durchsichtig wie Firnis sein“ muss: „er darf die Farben oder die Handlungen und Gedanken nicht verfälschen, über welche er zu legen ist.“ Guter Stil ist ihm dann etwas Bewundernswertes, wenn er „den Gedanken nicht verdirbt.“ Der „Geist“, der damit zum Ausdruck kommt, wird nur „etwas so Köstliches für den, der ihn fühlt“. Doch über seine Hoffnungen auf die Leser von 1880 und 1935 hinaus weiß er auch um das unausweichliche Altern und die Vergänglichkeit aller Literatur: „Wie ein schöner Pfirsich in einigen Tagen verdirbt, so verdirbt auch der Geist in zweihundert Jahren, und das umso schneller, wenn in den Beziehungen der einzelnen Gesellschaftsschichten, in der Verteilung der Macht in einer Gesellschaft eine Umwälzung stattfindet.“

Seit dem Erscheinen der Romane „Rot und Schwarz“, „Die Kartause von Parma“ und „Lucien Leuwen“ ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Deshalb ist nicht ohne Reiz, Stendhal, der selbst zwischen ekstatischer Lust und tiefster, dem Selbstmord naher Depression taumelte, und seine Gestalten durch ein wechselvolles Leben zu begleiten. Er ist ein geistreicher und brillanter Unterhalter, wenn er in diesen Gestalten sein eigenes Naturell spielen lässt, vom Komödianten bis zum Possenreißer, und unvermittelt in die Betrübnis des Tragöden verfällt. „Ein Roman ist“, meint er, „wie ein Violinbogen; der Körper der Violine, der die Töne trägt, ist die Seele des Lesers.“ Gilt dies nicht auch für den Roman seines Lebens?

1. Kapitel: VÄTER UND GEGENVÄTER

(1783–1799)

Janusköpfe

Was das Ich sei, ist eine hochphilosophische und zugleich psychologische Frage, und da noch niemand eine endgültige Antwort darauf gefunden hat, ist sie modern geblieben. Stendhal stellt sie seinem Leser in „Rom, Neapel und Florenz“. Im Plauderton einer Betrachtung antwortet er selbst: „Ich habe nicht die geringste Ahnung. Eines Tages erwachte ich auf dieser Erde; ich entdeckte, dass ich an einen Körper, an einen Charakter, an ein Schicksal gebunden war.“ Ob er nun seine Zeit mit dem vergeblichen Versuch zubringen solle, sie zu verändern, scheint ihm eine müßige Erwägung, denn das hieße „vergessen, zu leben“.

Wie viel hing wirklich von seiner Herkunft ab? Hätte er ohne die einander so extrem widerstrebenden Einflüsse dieser Kindheit einen anderen Weg genommen? Eine Kenntnis seines Elternhauses verdanken wir fast ausschließlich Aussagen, die er selbst in späteren Aufzeichnungen trifft. Den Vater findet das Kind abstoßend. Daran wird sich bis zu dessen Tod nichts ändern. Der frühe Verlust bewahrt ihm von der Mutter nur ein verklärtes Bild. Kindliche Anhänglichkeit steigert sich nachträglich in eine schwärmerische Verehrung. Die Selbstzeugnisse Stendhals beginnen mit seinem ersten Aufenthalt in Paris; erste Briefe stammen aus dem Jahr 1800, das Tagebuch beginnt 1801. Von da an reißen die Blicke, die er zur Selbstverständigung auf seine Kindheit wirft, nicht mehr ab. Die Jahre davor erhellt sein unvollendet gebliebener Bericht „Leben des Henry Brulard“. Mit großer menschlicher Reife, in einem ungezwungenen Spiel der Erinnerungen spürt er darin die Herkunft seiner Wesenszüge und die Erlebnisse auf, die ihn nachhaltig geprägt haben. So locker auch die Folge von Episoden und Reflexionen daherkommt – er macht nie einen Versuch, seiner subjektiven Sicht zu entkommen. Über den Vater und Séraphie, die jüngere Schwester seiner Mutter, Inbegriff einer verhassten Tante, über Privatlehrer wie Joubert und Abbé Raillane fallen die Urteile vernichtend aus. Krasse Gegensätze treffen auf die eigenen Seelenwelten des Kindes. Gerechtigkeit ist da vom Erzähler nicht zu erwarten. Was ihn von dieser Seite her in der Erziehung und Ausbildung vielleicht doch gefördert haben könnte, findet keinerlei Erwähnung. Auch der Erwachsene hat die Bedrückung, die er als Kind von den Erwachsenen erfuhr, niemals verziehen.

Der Advokat am Gerichtshof von Grenoble Chérubin-Joseph Beyle (1747–1819) begrüßt die Geburt seines Sohnes am 23. Januar 1783 mit der Vaterfreude eines über die Mitte der Dreißiger hinausgeschrittenen Mannes und nennt ihn Marie-Henri. Dankbar preist er die Vorsehung, denn es ist in seiner Ehe mit Henriette Beyle (1757–1790), einer geborenen Gagnon, das erste Kind, das überlebt. In den wenigen Jahren, die der Mutter noch zu leben bleiben, erweitert sich die Familie um zwei Mädchen. Pauline Beyle (1786–1857), die ältere der beiden Schwestern, wird Henris Verbündete im kindlichen Aufbegehren gegen das Gespann, das der Vater und Tante Séraphie bilden, während Zénaide-Caroline Beyle (1788–1866) als Klatschbase die Komplizin der Erwachsenen wird. Dem einzigen Sohn entsteht, lange ahnt er es nicht, eine schwere Last daraus, dass dieser Vater in ihm eine Ergänzung seines eigenen Selbstwertgefühls sieht und den Jungen zu einer Kopie des gescheiten und großartigen Menschen, der er selbst ist, zu erziehen hofft. Selbst aus den unerfüllten Hoffnungen und Wünschen seines Lebens bastelt dieser Vater dem Sprössling Aufgaben und Forderungen. In Henris frühster Kindheit ist der ehrgeizige Mann auch angesehen und erfolgreich. Die Revolution jedoch nimmt ihm den Glanz und macht ihn zum mürrischen Duckmäuser, der sich dann im Kaiserreich zum Spekulanten mausert. Allzu waghalsige Unternehmungen reißen ihn allerdings in den Ruin. Für den Sohn, der ihn ebenso enttäuscht hat wie das eigene Schicksal, bleibt er bis zu seinem Tod im Alter von zweiundsiebzig Jahren, und das Wort klingt wie ein Echo der väterlichen Vorwürfe, nur der „Bastard“. Es ist eine der Tragödien zwischen den Generationen, an denen Revolutionszeiten so reich sind.

„Nomen est omen!“ hätte der Lateinlehrer Joubert, selbst im Jesuitismus befangen, über den Namen der Straße sagen können, in der Henris Geburtshaus steht: Rue des Vieux Jésuites. Im Abscheu vor der Heuchelei der Jesuiten fand das bitter gespannte Verhältnis Henri Beyles zur katholischen Kirche, zur christlichen Religion und zu ihren Priestern eine Zuspitzung, wie sie an den meisten prägenden Geistern des 18. und 19. Jahrhunderts zu beobachten ist. Diese Straße trägt inzwischen den Namen Rousseaus; Stendhal hätte es vielleicht gefreut. Dass man auch ihn, und zwar unter dem Vorwand, es geschehe nur zu seinem eigenen Vorteil, zur Heuchelei zu erziehen versucht, wird ihm allmählich immer deutlicher. Unbeugsam sträubt sich dagegen jedoch der natürliche Sinn des Kindes für die Wahrheit. Eine leidenschaftliche Wahrheitsliebe behält die Oberhand und verhilft Stendhal später zu seiner beispielhaften Aufrichtigkeit gegen sich selbst.

Die Stadt Grenoble empfindet Henri Beyle als muffig und bedrückend, und auch ihrer landschaftlich reizvollen Umgebung, der Nähe hoher, malerisch geformter Berge kann er nichts abgewinnen. Noch lange fällt es ihm schwer, sich milde an sie zu erinnern. Sie sind nur die Schauplätze quälend langweiliger Spaziergänge mit den Verwandten, ihm nahestehenden Menschen, die ihm fremd bleiben. Die Dauphiné gehört zu den vom Klima begünstigten und landschaftlich schönsten Gegenden Frankreichs. Später, nachdem Henri Paris und andere Metropolen und die Landschaften halb Europas gesehen hat, denkt er gern an die „prächtige Aussicht (…) nach Eybens zu, hinter dem die höchsten Gipfel der Alpen emporragen.“ Nun gesteht er sich ein, dass diese Szenerie ihm und seinem Freund Bigillion „die Seele erhob“. Der Kenner der berühmtesten Gemäldegalerien Europas wird den Vergleich mit den Landschaftsmalereien eines Claude Lorrain nicht scheuen.

Den Menschen der Dauphiné sagen die Franzosen eine sonderbare Gemütsart nach; Stendhal beobachtet sie an seinem Vater aufmerksam: Ein verbissener Starrsinn und eine nachdenkliche Schläue verbinden sich zu stiller Berechnung. Nur weil er hartnäckig daran glaubt, die Mutter habe ihm ein ganz anderes Wesen mitgegeben, bleibt Stendhal der Blick dafür verstellt, wie viel er selber davon hat. Wo der Provenzale, sein temperamentvoller südlicher Nachbar, sich jäh in Schmähreden und Schimpftiraden steigern kann, geht der Dauphinese in sich, wird verschlossen und verrätselt. Mit diesem schweigsamen Ehrgeiz strebt der Bürger Chérubin Beyle nach Vermögen und Ansehen. Bei aller treuherzigen Verehrung für das Königshaus der Bourbonen bleibt sein Ziel die Welt des wohlhabenden Bourgeois. Zwiegesichtig wie der römische Gott Janus, der sowohl nach vorn als auch nach hinten schaut, nimmt er den noch royalistisch gesinnten Kapitalisten der Restaurationszeit vorweg, den Balzac in seinen Romanen anschaulich darstellen wird, freilich mit Abstand nicht so erfolgreich. Listenreich und vorteilsüchtig, mit allen Wassern der Spekulation gewaschen, stürzt er sich in seine spekulativen Geschäfte mit Grundstücken und Geld. Er handelt und schachert mit den Bauern in der Umgebung von Grenoble und vertauscht, so lange und so oft es geht, die subalternen Dienste in der städtischen Justiz, die ihn nicht reich machen können, mit einem Landgut, das er ständig erweitert. Sein wichtigster Gesprächsstoff ist zu allen Tageszeiten folglich das Geld. Dem Romancier Stendhal führt später der tiefe Widerwille des Kindes Henri die Feder, wenn er die Stickluft der Kleinstadt schildert, in der die Jagd der Biedermänner nach dem kleinen und kleinsten finanziellen Vorteil die öffentliche Meinung bestimmt und nur, was Gewinn abwirft, Achtung und Anerkennung genießt.

Zum Geld hat Stendhal nie ein ausgewogenes Verhältnis finden können. Später räumt er ohne Bedauern die Nachteile ein, die ihm seine Unbeholfenheit im Umgang mit Geld gebracht haben. Geldsorgen lassen ihn bis auf wenige kurze Perioden sein Leben lang nicht los. Er stürzt sich in Schulden, deren Zinsen sein Einkommen aufzuzehren drohen, fände er nicht neue Quellen, die er in Dunkel hüllt. Er bleibt, bis sie ausbleiben, von den Zuwendungen abhängig, die sein Vater ihm gewährt. Dieser Vater hat keine Geduld mit den Allüren seines Sohnes, der mit leeren Taschen dem Aristokratismus huldigt und es nicht schafft, unter die Neureichen, diese „noblesse de robe“, aufzusteigen, der auch aus einem ultraroyalistischen Kniefall vor einer restaurierten Herrschaft von Adel und Klerus keinen Gewinn zu ziehen versteht. In seinem Wertgefüge ist Henri ein ungeratener Sohn. Eine Genugtuung darüber, dass der harte Geldmensch am Ende auch nicht weiter als er gekommen ist, lässt sich der zum Mann gereifte Luftikus natürlich später nicht entgehen. Der zänkische Geizkragen mit seinen Vorhaltungen und Ermahnungen, der es selbst zu nichts gebracht hat, ist ihm desto verächtlicher.

Erzieher wie Vater Beyle und Tante Séraphie, die sich in ihrem Gelddünkel für vollkommen und unfehlbar halten, machen sich unglaubwürdig. Das Kind verwirft auch Gutgemeintes und Richtiges als boshafte, ja feindselige Bevormundung. Nicht nur die Familienausflüge in die malerische Umgebung der Heimatstadt werden ihm verleidet, auch zu Hause findet es keine echte Geborgenheit. Allen diesen Versuchen, ihm einen fremden Willen aufzuzwingen, widersetzt es sich. Sein Widerstand ist unbeholfen. Die neuen Repressionen, die es so herausfordert, vertiefen sein Gefühl der Unselbständigkeit. Er wird nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst unberechenbar: Tante Séraphie verlangt mit der groben Insistenz einer bigotten alten Jungfer von dem Dreijährigen, eine vornehme Dame aus ihrer Bekanntschaft zu küssen. Vom Parfüm und von der Schminke dieses Gesichts angewidert, macht Henri aus dem Kuss einen Biss in die Wange, und ein Unwetter von Zorn und Entrüstung bricht über das Kind herein. Man fürchtet, da wachse ein Verbrecher, ein Ungeheuer heran, solch ein Mensch werde am Galgen enden. Die Sorge scheint sich wenig später zu bestätigen: Ein offenes Messer fällt vom Balkon der elterlichen Wohnung und trifft beinahe eine ehrenwerte Mitbürgerin.

Wegen kleiner Verfehlungen fortwährend streng zur Verantwortung gezogen, fängt Henri an, sich einzumauern, um sein verletzliches Gemüt zu schützen, wie es Kinder tun, die dann als „verstockt“ gelten. Er zieht sich von seinem Vater und allen, die zu diesem Vater halten, zurück. Mochten sich andere Kinder über die Schimpftiraden und Verbote hinwegsetzen: Henri fehlt der Vergleich, denn man hält ihn fern von jedem Umgang mit Gleichaltrigen. Das macht ihn auf lange Zeit schüchtern und misstrauisch. Oft werden Fehleinschätzungen sein Verhältnis zu anderen Menschen trüben. Der unerfüllte Wunsch, mit anderen Kindern zu spielen und Erfahrungen mit ihnen auszutauschen, nährt in ihm übertriebene Vorstellungen von Geselligkeit, die, kommt es doch zu freundschaftlichem Umgang, neue Krisen heraufbeschwören.

Der alternde Stendhal erinnert sich noch genau der kleinsten dieser Episoden einer schleichenden Entfremdung zwischen den Generationen. Wenn er still beobachtet, wie Erwachsene miteinander verkehren, fallen ihm steife und leere Umgangsformen auf, und er hört nur spießige Meinungen. „Die Gespräche der echten Spießbürger“, wird er sich im „Henry Brulard“ erinnern, „über die Menschen und das Leben, die nur eine Sammlung dieser hässlichen Einzelheiten sind, stürzen mich in einen tiefen Lebensüberdruss, wenn ich aus Anstandsgründen gezwungen bin, sie länger anzuhören.“ Umso mehr überrascht es ihn, in späteren Jahren auf einer Reise zu hören, wie ein Offizier von seiner Vaterstadt Grenoble schwärmt, als wäre sie eine reizende, von Geist sprühende Stadt voller hübscher Frauen, die zu den freundlichsten in der Provinz gehöre.

Besonders widerwärtig ist Stendhal später die Erinnerung an eine katholische, im Grunde unchristliche Frömmelei in seinem Elternhaus. Gegen fast alle Menschen, zu denen man ins Gesicht freundlich ist, befindet man sich eigentlich in Abwehr. Man sagt ihnen Übles nach oder belächelt sie überheblich. Aber man erzieht den Jungen streng katholisch, gibt ihn erst in die Hände eines frömmelnden Privatlehrers und dann in die eines Priesters. Eine neue geistige Knechtschaft sät ein Grauen vor allen Priestern und eine anhaltende Abneigung gegen religiöse Vorstellungen in seine Seele. Nichts erfährt er darüber, was ihn in der Welt interessiert. Nicht einmal die spannenden Seiten der biblischen Geschichte spielen eine Rolle. Sondern staubtrocken wird er nur über die aus der Bibel abgeleiteten moralischen Grundsätze belehrt. Frühzeitig übernimmt Monsieur Joubert, ein bleicher und hagerer, hoch gewachsener Mann, den Lateinunterricht. Auf einen Stock gestützt, paukt er mit dem Schüler die Deklinationen und Konjugationen und andere Regeln der lateinischen Grammatik und lässt ihn lateinische Verse nachplappern und auswendig lernen, die er nicht versteht. Kaum ist der Verstand des Kindes erwacht, wird er schon mit allen Mitteln lahmgelegt. Der unverhoffte Tod dieses mürrischen Schulmeisters verschlimmert die Lage: Henri kommt nun unter die Fuchtel des Abbé Raillane: Mit hinterhältigem Lächeln und tückischen Blicken versucht der Kirchenmann dem Kinderherzen Fesseln anzulegen. Doch der darin bereits erfahrene Junge durchschaut den Heuchler und blickt in die seelischen Abgründe dieses „schwarzen Halunken“, der ihm schlau und verschlagen aufnötigen will, was er selbst meisterlich beherrscht: etwas anderes zu sagen, als man denkt und fühlt. Sobald der aufgeweckte Schüler einen schlüssigen Gedanken findet und logisch zu Ende zu führen versucht, lenkt ihn der Abbé in eine andere Richtung, oder er unterdrückt ihn. Großvater Gagnon wird darauf aufmerksam und stellt den Geistlichen ungeduldig zur Rede: Warum er dem Zögling das veraltete geozentrische Weltsystem des Ptolemäus beibringe, obgleich er wisse, dass es falsch sei. Henri steht dabei und hört zu, wie Abbé Raillane sehr offen antwortet: „Monsieur, es erklärt alles, und außerdem wird es von der Kirche gutgeheißen.“ Das natürliche Empfinden des lernbegierigen Jungen sträubt sich gegen die Skrupellosigkeit und den unverhohlenen Pragmatismus solch einer Heuchelei. „Ein längeres Zusammensein mit Heuchlern“, schreibt Stendhal in seinem Lebensbericht, „verursacht mir so etwas wie ein ernstes Anzeichen von Seekrankheit.“

Die Autorität eines Erziehers, der seine Glaubwürdigkeit derart aufs Spiel setzt, verfällt immer rascher. Was ist ihm noch zu glauben? Ehe er darüber nachdenken kann, findet Henri die biblischen Texte, die er aus der lateinischen Vulgata ins Französische übersetzen muss, lächerlich. Daraus erwächst ihm eine Voreingenommenheit gegen Vergil, der im Lehrprogramm folgt. Nun ist sein Ohr für die Schönheit antiker Verse, sosehr der Abbé sie ihm auch preist, verschlossen. Zwischen dem Schüler und seinem Lehrer haben die vielen kleinen, zu leicht durchschaubaren, nur einem banalen Nützlichkeitsdenken geschuldeten Schwindeleien eine unüberbrückbare Kluft aufgerissen. Unaufhaltsam wird sie breiter und tiefer. Fluchtpläne keimen in dem Heranwachsenden. Aber sie reifen nicht.

Der Abbé begleitet ihn auch auf Spaziergängen am Ufer der Isère entlang bis zur Einmündung des Drac. Unentwegt versucht er den Zögling zu belehren und moralisierend auf ihn einzuwirken. Henri wirft etwas ein, das für unklug befunden wird, und er beharrt trotzig: „Aber das ist doch wahr, so empfinde ich.“ Der Geistliche erwidert scheinheilig: „Das macht nichts, mein kleiner Freund, so etwas darf man nicht sagen, das schickt sich nicht.“ Der Weihrauchmief im Priestergewand und das häusliche Klima in der Rue des Vieux Jésuites haben für Henri etwas Gemeinsames: Lüge und Verstellung. Das Kluge und Schickliche stehen im Wert höher als die Wahrheit und sein natürliches Empfinden. Das Dilemma der falschen Autorität verbindet den Priester mit dem Vater und der Tante: Sie untergräbt sich selbst. Henris Misstrauen dagegen überträgt sich auf die Religion und ihre zwiespältigen Forderungen, in deren Namen er tyrannisiert wird. Es steigert sich bis zum Hass.

Aber es gibt für Henri Beyle eine Zuflucht, eine lichte Gegenwelt zu den Finsternissen des Vaterhauses: Großvater Henri Gagnon (1728–1813), der Vater seiner Mutter, wohnt an der Place Grenette in einer der schönsten Wohnungen der Stadt. Nach ihrem frühen Tod kommt sein Enkel zu ihm, sooft er kann. Das Haus steht in der Mitte der Stadt und pflegt eine bürgerliche Geselligkeit. Es gilt in Grenoble als Mittelpunkt der guten Gesellschaft. Eine Liebenswürdigkeit, die allen Nöten und Wünschen zugänglich ist, hat den Doktor der Medizin zum Modearzt der Damen gemacht. Im Stadtrat wirbt und wirkt er für öffentliche Belange. In den Neunzigerjahren, nach der Revolution, setzt er sich, wenn auch nicht ohne Skepsis, für eine republikanische Schulreform ein. Er ist auf andere Art ein Januskopf, aus anderen Gründen hat auch er zwei verschiedene Gesichter. Wie sein Schwiegersohn in der Geschäftswelt, so schaut er in der Welt des Geistes zugleich vorwärts und zurück: Seine Sympathie gehört mehr den aufklärerischen Ideen seines Zeitalters als dem revolutionären Versuch ihrer Verwirklichung. Da die alte Ordnung erwiesenermaßen abgewirtschaftet hat, bleibt ihm aber nichts anderes übrig, als sich mit den neuen Verhältnissen, so unsicher sie sein mögen, anzufreunden. Das Vergangene hat sich nicht bewährt, aber wohl fühlt er sich im Gegenwärtigen nicht. In tiefer Verehrung für den Philosophen, ist er einst nach Ferney gewallfahrtet, um Voltaire in seinem Exil zu besuchen. In seinem Arbeitszimmer steht eine etwa faustgroße Voltaire-Büste auf einer Konsole aus Ebenholz. Sie lenkt die ehrfürchtigen Blicke des kleinen Henri Beyle auf sich, der es kaum wagt, sie anzurühren.

Stendhal wird die Vorliebe Henri Gagnons für Voltaire nicht teilen. Ihm entgeht nicht, dass der Geist des Großvaters einem anderen noch näher verwandt ist: Bernard de Fontenelle. Der feinsinnige, lebhafte und wendige, aber im Vergleich zu Voltaire weniger streitbare Aufklärer hatte bereits 1687, anknüpfend an René Descartes, in seiner Schrift „Histoire des Oracles“ mit den Mitteln der Vernunft an den Dogmen des Kirchenglaubens gerüttelt. Nichts solle man glauben, so Fontenelles Forderung, ohne es zuvor in Zweifel gezogen und vor den Richtstuhl der Vernunft gestellt zu haben. Damit rüttelte er an einer angeblich gottgewollten Ordnung. Stendhal findet, sich erinnernd, das vermittelnde, die offene Konfrontation scheuende Temperament bei seinem Großvater Gagnon wieder. Ihm und seinen Vorbildern verdankt er den Mut zum Zweifel an den Lehrmeinungen des Abbé Raillane. Lange vor der Revolution hat sich seine antiklerikale Haltung herausgebildet.

Das Haus dieses Großvaters erfüllt eine lichte, heitere Atmosphäre. Einen Grund dafür sieht Stendhal in der Herkunft: Die Familie Gagnon stammt nicht wie die des Vaters aus der Dauphiné. Spätere Nachforschungen gedeihen nicht weit. Aber sie führen ihn nach Italien. Er findet Hinweise auf einen M. Guadagui oder Guadaniano, der um 1650 vor der Strafe für „einige kleine Morde“ nach Avignon floh. Das Ergebnis dieser Ahnenforschung, das Stendhal selbst nicht genau belegen kann, konnte nicht bestätigt werden. Der Hang zu leicht spielerischer Flunkerei ist hier wohl wieder einmal mit dem Erfinder abenteuerlicher Romanhelden durchgegangen. Doch mit dieser vermeintlich südländischen Abkunft klärt sich ihm das Unbehagen unter den Beyles, in der Nähe des Vaters und der väterlichen Verwandtschaft. Tante Elisabeth, eine unverheiratete Schwester des Großvaters, die auch im Haus an der Place Grenette wohnt, brachte aus ihrer Geburtsstadt Avignon in der Provence, wo „die Orangen reifen“, einen Hauch von Helligkeit und Wärme mit, der für Stendhal zum Inbegriff Italiens wird. Wegen ihrer stolzen und vornehmen Erscheinung schreibt er Tante Elisabeth auch eine „spanische Seele“ zu. Ihre mit Feingefühl gepaarte Willensstärke, aber auch ihre temperamentvollen bis leidenschaftlichen Gefühlsausbrüche imponieren ihm ebenso wie ihre auf eine „spanische“ Weise stolze Neigung, sich auf sich selbst zurückzuziehen. Henri erkennt daran etwas Verwandtes, das ihn darin bestätigt, sich vor den Verletzungen durch überhebliche Menschen zu schützen.

Der Heranwachsende sieht sich zwischen zwei Welten hin und her gerissen. Es fällt ihm nicht leicht, zwischen der bis zum Geiz verknöcherten Sparsamkeit des Vaters und der toleranten Großzügigkeit des Großvaters eine eigene Lebenshaltung zu entwickeln. Der bornierte Provinzler schielt in der düsteren, zwischen hohen Häusern schluchtartig engen Rue des Vieux Jésuites aus seiner plebejischen Sphäre stets zum Adel hinauf, während der offene Weltbürger an der lichten und weiten Place Grenette, aufgeschlossen für alle neuen Gedanken, eine bürgerliche Noblesse entwickelt, die dem Spießer nur Angst einflößt. Den beschränkten, kalten, in starren Vorurteilen befangenen Vater sieht Henri schließlich mit heimlichem Hass. Die menschliche Wärme des aufgeklärten Großvaters weckt in seinem Herzen Liebe und Verehrung. Ein Nachglühen dieser gegensätzlichen Gefühle wird ihn durch sein ganzes Leben begleiten.

Die revolutionären Ereignisse, die 1789 und in den Jahren darauf Paris erschüttern, verändern auch das nur scheinbar verschlafene Grenoble. Bereits im Sommer 1788 ist es in der Dauphiné, dem späteren Département Isère, zu schweren Bauernunruhen gekommen. Sie haben auf das Bürgertum der Stadt Grenoble übergegriffen, das die Demütigungen durch einen dünkelhaften Landadel nun auch nicht mehr ertragen wollte. Es gibt keinen Beleg dafür, ob sich Henri Beyle später noch an die „Dachziegelschlacht“ erinnert, in der sich die Bürger gegen das anrückende Militär zur Wehr setzten. Das Menschengetümmel und der Lärm auf den Straßen und in den Gassen, die aufgeregten Gespräche und Rufe der Erwachsenen können dem Fünfjährigen aber nicht entgangen sein. Genau ein Jahr später wiederholen sich ähnliche Szenen, die sich dem Jungen genau einprägen. Denn die beiden „Volksvertreter“ Amar und Merlin kommen auch in sein Vaterhaus: Sie haben eine Liste mit den Namen auffälliger Bürger, die zwischen „notorisch Verdächtigen“ und „einfach Verdächtigen“ unterscheidet. Jean-Baptiste André Amar, der bekanntere dieser beiden Kommissare, stammt selbst aus Grenoble und weiß, mit wem er es zu tun hat. Im Pariser Konvent der Jakobiner wird er später unter den Aktivisten des revolutionären Terrors zu finden sein und selbst einen Robespierre mit radikalen Forderungen überbieten. Aber er wird auch als „linker Thermidorianer“ den Sturz des „Unbestechlichen“ überleben, mit Babeuf vor Gericht gestellt werden und dennoch glimpflich davonkommen.

Chérubin Beyle gehört wegen seiner bekanntermaßen königstreuen Gesinnung zu den „notorisch Verdächtigen“. Er wird für dreißig Tage in Arrest genommen. Sein Name bleibt danach zweiundzwanzig Monate lang auf der Liste. Seine Festnahme versetzt das Haus in Aufregung; Henri beobachtet sie mit heimlichem Vergnügen: Der königstreue, Kirche und Adel ergebene Patriarch, der die Revolution und die Republik hasst, führt sich als Unschuldslamm auf. In den Jahren nach der Revolution wird er beobachten können, wie dieser alte Royalist alles Bürgerfreundliche und auch den Code Napoléon begrüßt, wie er auch den Durchbruch kapitalistischer Verhältnisse für seine eigenen Belange zu nutzen versteht, ohne seine Bourbonentreue aufzugeben, wie er sich nach Napoleons Abdankung wieder auf seine Königstreue besinnt und zum Parteigänger der Restauration wird.

Kindliches Aufbegehren gegen die Tyrannei des Vaters und seiner Komplizen hat den Jungen zu einem begeisterten Anhänger der Jakobinerdiktatur gemacht. Die Familie ist entsetzt gewesen: Er jubelt über die Nachricht, dass König Ludwig XVI. nach einem aufsehenerregenden Hochverratsprozess zum Tode verurteilt und am 21. Januar 1793 mit der Guillotine hingerichtet worden ist. Mit einiger Mühe hat man ihn daran gehindert, die Trikolore zu hissen. Nun wird auch in Grenoble eine Guillotine aufgestellt: Zwei Geistliche werden hingerichtet. Nach seinen Erfahrungen mit dem Abbé Raillane kann Henri kein Mitleid empfinden. Er nennt seine stille Genugtuung später, sich englisch ausdrückend, also vornehm, aber nicht royalistisch, „pleasure“. Auch möchte er gern unter die Fahne der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit treten und geht dazu einen sonderbaren Schritt: In Grenoble hat sich ein „Bataillon der Hoffnung“ gegründet, eine Bürgerwehr aus Jugendlichen. Heimlich geht er zu den Versammlungen, und er wünscht sehnlich, sich den jungen Männern anzuschließen. So fingiert er einen Brief, der die Familie Beyle auffordert, ihren Sohn zu den Waffen zu schicken, und unterzeichnet mit „Gardon“. Der Schwindel fliegt allerdings auf. Diesmal lässt auch Großvater Gagnon, zu dem sich der kleine Fälscher geflüchtet hat, nicht mit sich spaßen: Er sperrt ihn in sein Naturalienkabinett. Während des Arrests findet Henri zwar Reue über eine so dreiste Lüge, doch er genießt seine Lage auch als „Märtyrer des Vaterlandes“.

Die Jakobiner von Grenoble aber, deren Versammlungen er besucht hat, gefallen ihm nicht: Er erinnert sich an einen „ungünstigen“ Eindruck. Die meisten findet er roh und grob, tollpatschig und „furchtbar gewöhnlich“. Die Mitglieder des Clubs sind vor allem Handwerkergesellen. Im „Leben des Henry Brulard“ bekennt er später: „Ich liebe das Volk und verabscheue seine Bedrücker, aber es wäre für mich eine Folter ohne Ende mit dem Volk zu leben.“ Anfangs aber, im Hochgefühl der Erlösung von der väterlichen Tyrannei, fühlt er mit dem Tischler Poncet, einem gutmütigen Trunkenbold, der am Haus beim Ausbau der Terrasse hilft, „endlich die süße Gleichheit“.

Die Bedrückung durch den Vater lastet auf ihm am schwersten; gleich darauf folgt die durch Priester. Seine persönliche Revolte gegen diese Bezugsfiguren entspricht genau dem Muster, das die Ideen der Französischen Revolution prägt: Sie richtet sich sowohl gegen den Adel und den adelstreuen Klerus als auch gegen den schwankenden Bourgeois, der die Republik verraten wird. Seine Verbitterung gegen den Typ des Bürgers, den er in seinem Vater durchschauen gelernt hatte, hallt nach, wenn er später im „Henry Brulard“ ausruft: „Traurig, aber wahr: Was für eine Erleichterung wäre es für das Staatsschiff im Jahre 1836, wenn alles, was über fünfzig ist, mit einem Schlag ad patres ginge!“

Erste unglückliche Liebe

Frauen haben Stendhal immer viel bedeutet, wenn nicht alles. Die Liebe behauptet in seinem ganzen Leben ihren Platz, sie ist ihm „la seule affaire“, nichts außer ihr scheint ihm von Belang. Eine Frau zu verehren, sie zu begehren nimmt einen großen Teil seines Wesens ein. Während der Pubertät ergreift dieses Gefühl heimlich von ihm Besitz. Er schwärmt von der Angebeteten im Stillen, schüchtern und verschwiegen. Als junger Mann geht er von der Anbetung zu stürmischer Eroberung über. Sie gelingt ihm lange nicht. „Anstatt galant zu sein“, bekennt er, „wurde ich bei den Frauen, die ich liebte, leidenschaftlich. Den anderen stand ich, ohne mich rühmen zu wollen, gleichgültig gegenüber, daher auch der geringe Erfolg, das ewige Fiasko.“ Schließlich erfährt er, dass eine gewisse männliche Schwäche am ehesten ein Frauenherz betören kann. Die große, einzige, lange währende Liebe, von der er träumt, die er ersehnt, bleibt ihm versagt.

Die Wurzeln solch einer unerfüllbaren Sehnsucht reichen weit zurück in seine Kindheit: Die Liebe zur Mutter musste er als die erste unglückliche Liebe erfahren. In seiner Erinnerung ist Henriette Gagnon eine reizende, ein wenig füllige, wunderbar frische Frau. Sie bezaubert das Kind mit ihrer flinken, heiteren Art. In dem Haushalt, dem sie vorsteht, erledigt sie, weil ihr die Dienstboten zu langsam sind, beinahe alles selbst. Sie liest Dantes „Göttliche Komödie“ im italienischen Original, sorgt für Geselligkeit im Haus Beyle, gibt gern Soupers und empfängt die vornehmsten Damen der Stadt in einem von Lichtern erstrahlenden Salon. Henri ist sieben Jahre alt, da stirbt sie im dreiunddreißigsten Lebensjahr bei der Geburt ihres vierten Kindes.

Der Junge begreift den Verlust nicht. Dann ist er fest davon überzeugt, dass der Arzt versagt hat. Fassungslosigkeit und Wut lassen seine Tränen stocken. Die Tante ist entsetzt, dass er nicht weint, und wirft es ihm vor. Noch auf dem Friedhof kann er nicht von dem Glauben lassen, die Mutter werde am nächsten Tag wiederkommen. Aber auch den Vater trifft der Schicksalsschlag schwer. Das Zimmer seiner verstorbenen Frau hält er zehn Jahre lang verschlossen. Kein Dienstbote darf ihr Andenken stören. Stendhal erinnert sich dessen als eines Ausdrucks von Feingefühl. Zu seinem Verbündeten macht es den Vater dennoch nicht. Eine stille, langewährende Trauer zieht mit dem Tod der Mutter ein in das Haus in der Rue des Vieux Jésuites. Es ist, als hätte die Familie mit der Dame des Hauses ihre Seele verloren. Niemand kommt mehr zu Besuch. Der gesellige Frohsinn ist verklungen, die Beziehungen zu anderen Familien reißen ab und verkümmern. Henri vermisst all das bitter. Der übellaunige Vater ist so ungesellig, dass sein Sohn ihn verdächtigt, mit Tante Séraphie ein heimliches Liebesverhältnis zu pflegen, das seine Quälgeister desto fester zusammenschmiedet. Er verargt es ihnen, dass sie leben und die geliebte Mutter sterben musste. Ungern lässt er sich aus seinen Tagträumereien reißen. So wirkt er auf den Vater und die Tante verstockt und hinterhältig. Seine Versuche, zu einer gelockerten, fröhlichen Stimmung zurückzufinden, werden missdeutet und als unpassend unterbunden. In der Trauer verliert er alle Hoffnung, je wieder etwas Erfreuliches zu erleben. Sein Gedächtnis verklärt das Bild der Mutter als das einer überaus schönen Frau. Es wird ihn bis in seine Liebesabenteuer verfolgen. Der alternde Stendhal gesteht, er habe 1828, als er Alberthe de Rubempré liebte, noch etwas Ähnliches gefühlt wie als Sechsjähriger in der Gegenwart seiner Mutter. Dass ein so offenes Eingeständnis die Psychoanalyse auf den Plan rief, die Stendhals Romane als Dokumente eines starken Mutterkomplexes interpretierte, konnte nicht ausbleiben. Es mag Ähnlichkeiten seiner Frauengestalten mit der früh verlorenen, schmerzlich vermissten Mutter geben. Wie weit sie gehen, ist nicht klar zu umreißen. Aber es wäre zu einfach, allein ihr Vorbild in ihnen zu suchen: Madame de Rênal, die edle Frau mit ihrer schönen Gestalt, bezaubert in „Rot und Schwarz“ den zehn Jahre jüngeren Julien Sorel anfangs mit mädchenhafter Einfachheit, mit naiver Anmut und einem unschuldigen Blick. Dann öffnet sie ihm ihre Seele mit rückhaltloser Hingabe und steigert seine Liebe ins Leidenschaftliche. In der „Kartause von Parma“ fördert und schützt die Gräfin Sanseverina den ebenfalls viel jüngeren Fabrizio del Dongo mit einer Liebe, der manches Mütterliche beigemischt ist. Beide Frauen haben gewiss ein gemeinsames Urbild in Henriette Gagnon, ohne genaue Abbilder zu sein. Die erfundenen Frauengestalten wachsen aus dem warmen Gefühl der Erinnerung an die Mutter. Ebenso leicht kann die Psychoanalyse die feindselige Zurückhaltung des jungen Beyle gegen den Vater als einen Ödipuskomplex erklären, dem Pendent des Mutterkomplexes, der aus einer in der Liebe zur Mutter mitschwingenden Erotik eine Rivalität mit dem Vater entwickelt. Bis zum Tod des Chérubin-Joseph Beyle kommt sie in Stendhal nicht zur Ruhe.

Unter den Beschäftigungen des in sich gekehrten, seine Fantasien und Eitelkeiten pflegenden Knaben nimmt die Lektüre einen immer größeren Raum ein. Manches von dem, was er zunächst wahllos liest, lernt er auch auswendig. Bald hat er jedoch seine Lieblingsbücher entdeckt, aus denen seine erregte Seele immer wieder neue Kraft schöpft. Die ansehnliche Bibliothek, die der Großvater Gagnon, der „Fontenellesche Charakter“, zusammengetragen hat, enthält stattliche Bände von enzyklopädischer Vielfalt. In ihrer anheimelnden, nach Moschus und Ambra duftenden Stille verschlingt er nicht nur Bücher, die Wissenswertes vermitteln, sondern auch galante Liebesromane, die ihm, gäbe es eine Aufsicht, nicht erlaubt wären. Neben der „Neuen Héloise“ von Jean Jacques Rousseau findet er auch die „Gefährlichen Liebschaften“ von Choderlos de Laclos, einen Briefroman, in dem delikate Vorgänge in der sogenannten guten Gesellschaft von Grenoble eine Rolle spielen. Auch schlüpfrige Moderomane fallen ihm in die Hände wie etwa Nerciats „Félicia oder Meine Liebesabenteuer“ und „Leben, Schwäche und Reue einer Frau“. Ihre offene Erotik macht ihn „närrisch vor Wollust“ und prägt die ersten Erwartungen eigener Liebesabenteuer. Er behält sie, wie er im „Henri Brulard“ gesteht, nicht als Lektüre in Erinnerung, die er zu den „literarischen Genüssen“ zählen könnte, sondern zu den „Büchern, die man nur mit einer Hand liest, wie Madame … zu sagen pflegte“.

Nach und nach lernt er so, zunächst nur auf bedrucktem Papier, die Anmut der schüchternen und keuschen Liebe kennen, den heißen Schmerz der Liebesleidenschaft, aber auch die eiskalt berechnende Sinnlichkeit, die er in seinem Buch „Über die Liebe“ die „galante Liebe“ nennen wird. Sein unerfahrenes Herz gehört noch der ganz im Stillen wachsenden, anbetenden Liebe. Doch mit zunehmender Reife wünscht er sich auch die galanten Erfolge. Don Juan und Werther sind gegensätzliche amouröse Leitbilder seiner Zeit. Er sucht beide Arten der Liebe und will ihre Unvereinbarkeit lange nicht wahrhaben. Diese frühe Lektüre über die Liebe und das Erotische – Nerciat beispielsweise lässt Frauen darüber sehr offen erzählen – macht ihn mit Geheimissen der weiblichen Psyche vertraut. Sie wird dem Romancier helfen, das Innenleben seiner Frauengestalten genau und treffend darzustellen.