5,99 €

5,99 €

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nora Roberts

- Sprache: Spanisch

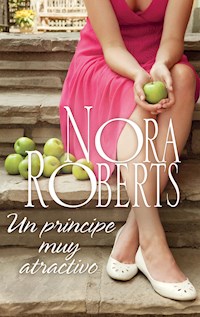

¿Por qué una mujer tan reservada como Hannah Rothchild le resultaba tan intrigante a un mujeriego como el príncipe Bennett? ¿Sería porque intuía que tenía una misión secreta... o quizá fuera sencillamente que estaba fascinado por ella? Será difícil encontrar a otro autor como Nora Roberts, con un estilo tan variado y una imaginación tan fértil. Publishers Weekly

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2017

0,0

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.