Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Palémon

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Articles de pêche

- Sprache: Französisch

Avec ce troisième volume,

Jean Failler

plonge cette fois dans ses souvenirs de pêche.

Tombé dans la marmite dès sa plus tendre enfance, il ne pouvait échapper à son destin : pêcher, et pas seulement à la ligne… Il rencontra des camarades partageant cette passion, qui furent pour lui d'inoubliables complices.

C'est dans leurs épiques expéditions halieutiques, pavées de surprises bonnes ou mauvaises, magiques ou truculentes, qu'il nous embarque ici…

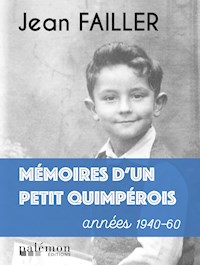

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean Failler est un écrivain et scénariste breton né le 26 février 1940 à Quimper. Il est surtout connu comme le créateur du personnage de Mary Lester, auquel il a consacré à ce jour plus de soixante romans policiers. Fils d'un menuisier et d'une blanchisseuse, pendant les vacances scolaires, il pratique la pêche côtière sur le bateau de son grand-père maternel à Douarnenez et les travaux des champs avec son grand-père paternel à Plonéour Lanvern (Finistère).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 166

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Dédicace

Ce livre est dédié :

À mon grand-père François Marot, qui me donna le goût de la pêche

À mon vieux pote Hervé Léon l’intrépide

Et à nos complices,

Guy,

Yves,

Jacques,

Jean-Pierre,

Henri,

Loïc,

Claude,

Gérard

Joseph

Exergue

J’ai cherché sur cette terre Mille façons solitaires De tuer à bout portant Ce sacré temps Mais je n’en ai trouvé qu’une, Rien qu’une en tout et pour tout, Ne m’en garde pas rancune, C’est la pêche, un point c’est tout.

Georges Brassens

PROLOGUE

L’homme des grèves

Il est, disait Victor Hugo, trois sortes d’hommes : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer.

Je n’appartiens pas à cette race de hardis navigateurs qui ont fait du monde leur village, mais de l’humble peuple des grèves, de ceux qui ne peuvent vivre sans la mer, qui souffrent mille morts dès qu’un seul jour elle leur fait défaut.

La mer, en notre bout du monde, est présente partout. Elle se marie à la terre, la pénètre en ses étiers, ses abers, ses rias, ses estuaires.

C’est une union tumultueuse que celle de la mer et de la terre, parents nourriciers du peuple des grèves. Deux fois par jour, la mer monte à l’assaut de la terre ; deux fois par jour, visite faite, elle s’en retourne d’où elle est venue.

Tantôt, c’est une courtoise ambassade, le flot court sur le sable, et d’adorables vaguelettes chantent en câlinant le dos de la terre, une chanson d’amour, douce comme un murmure de soie.

Tantôt, pour des raisons que les pauvres mortels ignorent, l’onde s’enfle, gronde, rugit, tempête. Le vent, son mauvais conseiller, souffle aux crêtes des vagues des messages insensés. Coiffée de blanc, couleur de sa colère, elle se jette impétueusement sur les rocs, cette armée de géants impassibles qui défendent la terre depuis le commencement des temps.

Parfois, cette mer-là trouve une faille dans la cuirasse de la terre. Elle s’y enfonce à ce moment avec furie et emporte falaises, arbres et chaumines des gueux qui la contemplaient de haut. Elle triomphe alors, toute-puissante : « Où que vous soyez, vous n’échapperez pas à mon courroux ! »

Et puis elle se calme, ravie d’avoir montré son irrésistible force et élargi son immensurable territoire de quelques acres.

La terre n’a pas de ces colères. Elle résiste à la mer sans tapage, avec la patience de ceux qui ont l’éternité devant eux. Là où la mer ne la baigne qu’en ses flux d’équinoxe, elle pousse obstinément ses régiments de conquête.

Qui sont-ils ? Des soldats d’herbe, de jonc, de salicorne, d’oyat qui avancent prudemment leurs racines sur les faluns, sur la roche. Ces griffes retiennent quelques éléments nutritifs où prennent vie d’autres herbes ; à l’automne, des feuilles se décomposent, apportant de l’humus, et la terre gagne, gagne… Il ne lui faut pas plus de quelques siècles, parfois moins quand l’homme vient à son aide, pour repousser un peu les limites de la mer.

Comme dans un couple mortel, c’est là un combat où chacun, tour à tour, prend le dessus sur l’autre.

Le champ de bataille où ces deux géants s’affrontent se nomme l’estran, cet espace qui, par le jeu des marées, est alternativement couvert et découvert par la mer.

Les peuples des villes viennent y passer leurs vacances et choisissent les lieux où l’estran est tapissé de sable fin. Ils l’appellent « la plage » et se gardent bien d’y séjourner en des temps chaotiques, mais à l’époque heureuse où terre et mer vivent en bonne harmonie sous la caresse du soleil.

Alors la mer est verte, calme, lisse ; en remontant sur le sable chaud, elle tiédit au point que l’on peut s’y baigner. Pour plaire à ses hôtes urbains, l’homme des grèves prend grand soin de ces précieuses étendues.

Chaque matin, de grosses machines grondantes ratissent les varechs que la marée de la nuit a déposés sur le sable. L’homme des villes n’aime pas que sa serviette de bain soit en contact avec le varech, et quand un talitre s’aventure sur l’épiderme de sa compagne, celle-ci pousse des cris d’effroi.

L’homme des grèves ne craint pas ces inoffensives « puces de mer » et connaît l’utilité du varech. En automne, il l’étend sur ses champs et jardins, ce qui lui donne au printemps d’admirables fleurs et en été de savoureux légumes.

Il connaît aussi les heures des marées, leur hauteur qui, chaque jour, varie. Il va parfois à la plage avec ses petits-enfants ou des cousins de la ville auxquels il faut tenir compagnie.

La grève est son domaine. Mais à l’inverse de ses parents des villes, il n’y chôme pas. C’est là qu’il gagne sa pitance.

La grève est la plage du pauvre, du besogneux. Le sable n’y est pas blanc, mais caillouteux, vaseux. Il s’en dégage des senteurs fortes. On y échoue les bateaux pour les caréner et si l’on voit quelque vieil homme bêcher ce champ immense, ce n’est pas pour préparer ses semailles. Il quête simplement arénicoles et néréides pour appâter ses hameçons.

Certains cultivent pourtant ces étendues apparemment arides : ils y élèvent des moules, des huîtres, des palourdes, des littorines et des vigneaux comme les terriens des vaches et veaux en leurs prés verts, des poules et lapins en leurs basses-cours.

D’autres, armés de crocs, de haveneaux, fouillent les champs de laminaires luisantes et de fucus touffus que le jusant dénude, à la recherche de l’haliotide nacrée, l’étrange anatife venu du fond des âges, le vivace palémon au long yatagan finement ciselé, les portunes agressifs qui sont les crabes préférés des racleurs de grèves et que, pour leurs yeux rouges, on appelle « crabe-cerise » sur tout le littoral.

Les oiseaux, eux aussi, préfèrent la grève à la plage. Ces insatiables y trouvent toujours quelque morceau de tripaille de poisson échappée d’un bateau de pêche, quelque solen tombé d’un panier, quelque pagure flottant le ventre en l’air dans une barbotière.

Ils sont tous là, regroupés par clans : les cormorans, bras écartés, sèchent leurs plumes sur les rochers ; les gros goélands gris, semblant faussement endormis, trempent leurs palmes jaunes dans les flaques ; les mouettes tridactyles criardes restent sur le qui-vive ; les bécasseaux maubèches et les tournepierres à collier fouillent fébrilement la vase entre les pattes des aigrettes au long bec ; les tadornes au chatoyant plumage déambulent sur la grève en famille, patauds et solennels.

Le peuple des grèves arpente l’estran le regard rivé sur les gravières, guette de mystérieux indices, invisibles à d’autres yeux que les siens. De temps en temps, une silhouette plonge, gratte et jette sa proie dans un panier d’osier. On fait son miel de coquillages, de palourdes, de coques, de buccins, d’huîtres parfois.

Loin des usines bruyantes et des ateliers enfumés des villes, ce peuple vit modeste, paisible et heureux de cette manne toujours renouvelée que lui fournissent les efforts conjoints de la terre et de la mer. Ici, le patron est un dieu et les horaires des travailleurs – que personne ne discute – sont déterminés par le temps des basses eaux.

Quand les autans auront ramené en leurs villes pétaradantes et fumeuses les cousins de l’été, le peuple de la mer s’en ira par les grèves et les paluds déserts, ou au long des falaises battues par les tempêtes contempler l’éternelle histoire d’amour et de haine de ses deux nourriciers : la terre et la mer.

Le ciel sera noir, le flot écumant d’une blême fureur, le vent accompagnera de sa plainte ce grandiose opéra en crachant des embruns.

Ce sera le moment d’inspirer l’air salé à pleins poumons et de clamer aux nues :

« Homme libre, toujours tu chériras la mer… »

AU COMMENCEMENT…

En 1943, j’ai trois ans et la guerre bat son plein, apportant son lot de misères : l’occupation par les troupes nazies, les deuils, les privations de liberté et de nourriture. Dans le magasin qu’il a acheté après son mariage, en 1936, mon père se morfond. L’approvisionnement est quasi inexistant. Les clients affamés se pressent devant les échoppes vides.

Dans les ports de pêche, la GAST, la douane allemande, contrôle les mouvements de bateaux, aussi les produits la mer se font-ils rares. Cependant, sur la rivière Odet, on peut encore naviguer. Or, il y a du poisson. Des saumons bien sûr, mais aussi des anguilles et, aux grandes marées, il arrive que des bancs de maquereaux et des bars se risquent jusqu’au Lédanou, cet endroit large où l’Odet s’étale en une vaste baie, celle de Kerrogan.

Jean Eneour Pierre-Marie est un gars de la terre, pas un pêcheur (et encore moins un marin). Cependant, il adore être sur l’eau. Alors, puisqu’il est également menuisier, il s’est construit une sorte de kayak avec lequel, avant la guerre, accompagné par ma mère, il a exploré les coins secrets de la belle rivière et en particulier l’anse de Toulven, là où les faïenceries prélevaient le kaolin nécessaire à leur production de pièces peintes qui ont fait la célébrité de Quimper.

Il a ainsi remarqué qu’à marée basse, des myriades de bestioles tapissaient le fond de gravier du cours d’eau. Il finit par se munir d’un haveneau (de fabrication artisanale, bien sûr) pour examiner cette faune de plus près. Surprise ! Ce sont des crevettes, mais pas les belles roses qui abondaient en mer, autour des rochers, mais des grises. Il en rapporta à la maison, les fit cuire et trouva que même si ce n’était pas aussi prestigieux (ni aussi beau) qu’un plat de palémons, c’était pourtant tout à fait estimable. Dès lors, il en préleva des quantités plus importantes qu’il préparait dans une grande marmite dans l’arrière-boutique de la rue Saint-Mathieu et s’attira une clientèle, surprise d’abord, puis convaincue et fidèle par la suite.

Bien entendu, à trois ans, je n’avais pas conscience de tout ceci, mais je me souviens vaguement (d’ailleurs des photos l’attestent) que mon père m’embarquait pour ces expéditions hasardeuses, me calant à l’avant de l’esquif et me recommandant : « Ne bouge pas, surtout. »

Et je ne bougeais pas. Il descendait dans l’eau qui lui arrivait aux genoux et raclait le fond de sable en tâtonnant, ramenant à chaque coup de haveneau une pochée de crevettes frétillantes qu’il déversait dans les deux caisses posées au fond du kayak.

Quatre ou cinq coups de haveneau suffisaient à les remplir. Alors il rembarquait précautionneusement en faisant tanguer le frêle esquif et pagayait gaillardement en direction de la ville.

La traversée de la baie de Kerrogan, où il ne subsistait plus qu’un filet d’eau coulant entre des talus de vase, me paraissait interminable.

Enfin on accostait à la cale Saint-Jean où il avait laissé sa brouette. Il commençait par me déposer sur cette cale, puis il chargeait les caisses contenant sa grouillante moisson.

Il rangeait le kayak au long du quai, simplement amarré par un bout de corde, car nous vivions en ces temps bénis où l’on ne fermait pas les maisons à clé, où l’on ne mettait pas de cadenas aux vélos posés au bord d’un trottoir, assurés que l’on était de les retrouver huit jours plus tard sans que personne ait songé à les dérober.

Ce fut donc mon premier contact avec le monde de la pêche.

Enfin, il m’installait à mon tour sur la brouette et c’était le retour triomphal à la poissonnerie où ma mère avait entretenu une lessiveuse d’eau bouillante.

Nos malheureux captifs étaient plongés sans autre forme de procès dans ce bain et, lorsque l’eau recommençait à bouillir, il sortait son butin avec une grande écumoire et l’étalait sur des draps blancs posés sur les tables de marbre.

Il saupoudrait la pêche encore fumante avec du gros sel et attendait que ça refroidisse.

Déjà les voisins qui nous avaient vus rentrer se pressaient. Ma mère se chargeait de la vente.

Je raconte cette tranche de vie pour souligner combien ces petites crevettes aujourd’hui complètement disparues de la rivière (la pollution probablement) ont contribué en ces temps de restrictions à rendre le quotidien un peu moins pénible à notre famille.

Mon grand-père François, ancien marin de Douarnenez, déclara le plus solennellement du monde que c’était là ma première campagne de pêche, c’est vous dire si j’ai commencé tôt dans le métier !

Il y en aurait d’autres, plus sérieuses celles-là, il allait s’en charger.

1947

À la mi-mars revient le temps des canots. Les jours qui rallongent, les premières hirondelles et les gros bourgeons vernis des magnolias annoncent les prémices du printemps. Alors le petit peuple du bord de mer commence à s’agiter.

Les Jabadao, les Penn Sardinn, sortis des hangars où ils ont hiverné, arrivent sur leurs remorques pour rejoindre leurs corps morts.

Après la longue pause hivernale, peintures refaites, moteurs vérifiés, les voilà prêts à affronter l’océan.

Sur la grève, bottés et vêtus de leurs vieilles vareuses aux tons passés, leurs propriétaires se retrouvent avec force effusions et grosses plaisanteries.

On se « prête la main » pour mettre les canots à l’eau. Les moteurs hors-bord pétaradent, crachant une fumée blanche, et on fait une sortie pour voir si les maquereaux seront au rendez-vous.

C’est encore ainsi en 2024 tel que ça l’était en 1947 lorsque je fis mes premières virées en mer avec mon grand-père François. Les bateaux ne sont plus en bois comme alors, mais en plastique, et les moteurs hors-bord qui démarrent à la première sollicitation ne sont plus ces « boîtes à chagrin » sur lesquelles on s’escrimait, souvent vainement à la manivelle.

Mais n’anticipons pas et revenons trois quarts de siècle plus tôt, lorsque je fis, avec mon grand-père François, mes débuts de mousse sur la Mouise, le petit canot (ici on dit le piti canott), dernier vestige de son métier de patron pêcheur. Construite en 1912 aux chantiers Rochedreux de Douarnenez, sa chaloupe s’appelait l’Apôtre des Indes.

Grand-père, malade, ne naviguait plus, et après trente-cinq années de service, la chaloupe sardinière n’était plus de mode. Le temps des pinasses, ces longues embarcations, était venu. Originaires du pays d’Arcachon, motorisées, elles filaient sur les lieux de pêche tandis que les lourdes chaloupes tributaires du vent qui gonflait (ou pas) leurs voiles les regardaient passer. Le progrès venait d’exécuter une glorieuse flottille dont le souvenir n’existait plus qu’artificiellement un siècle plus tard dans les ports-musées.

Il avait donc fallu mener l’Apôtre des Indes au cimetière de bateaux de Pouldavid (1). Un copain de grand-père nous avait pris en remorque, avec sa pinasse, justement, pour aller jusqu’au pont du Port Rhu (2) sous lequel, la marée étant pleine, nous étions passés de justesse en frôlant la voûte. Là, nous avions dû finir le trajet à la godille et abandonner le pauvre Apôtre des Indes à son triste sort. Au gré des marées, il se déliterait lentement sur ce qui n’était qu’une vasière sur laquelle tant de bateaux l’avaient précédé. Leurs noires membrures veuves de leurs bordés saillaient comme dans un champ de bataille les ossements des combattants vaincus. Des cormorans impassibles perchés sur ces vestiges nous regardaient de leurs yeux d’or liquide, sans esquisser le moindre mouvement de crainte.

Grand-père, les paupières mi-closes, renfermé sur sa peine, fixa son vieux compagnon de tant de luttes jusqu’à ce que le bateau qui nous avait accompagnés ait viré à la pointe du Guet. Alors une furtive lueur illumina son regard bleu et il baissa la tête pour cacher son émotion.

Cinquante ans plus tard, je revis cette lueur dans les yeux de Yann Drezen, maraîcher dans le Cap Sizun, lorsqu’il dut mener à l’abattoir son cheval devenu trop âgé, compagnon d’une vie de labeur.

Nous débarquâmes à la cale Raie au fond du port du Rosmeur (3) et, tandis que mon aïeul allait au bistrot de chez Marie sans Cœur pour payer le boujaron de rigueur à son obligeant camarade, l’oncle Jean (mari de ma tante Hélène, la plus jeune sœur de ma mère), qui avait accompagné l’expédition, et moi remontâmes silencieusement les marches qui conduisaient à la maison de grand-père.

Mes parents n’étaient plus là. Ils étaient rentrés à Quimper. Je fus donc confié aux bons soins de ma tante Hélène et de mon grand-père François. Me sentant abandonné, je versai quelques larmes qui séchèrent bien vite lorsque je partis jouer avec un voisin de mon âge, Robert Coffec, dans le tas de caisses que monsieur Gourlaouen, usinier, entreposait sur la place du Sémaphore. Je me consolai rapidement car j’adorais ma tante Hélène avec laquelle on ne s’ennuyait jamais. Et puis mon grand-père François était là aussi et m’avait fait une promesse : « On ira à la pêche demain. »

Il m’a réveillé aux aurores.

Le bol de « bouet café » dans lequel il a taillé la veille au soir de fines lamelles de pain rassis attend le café qui chauffe sur le réchaud à gaz. Il verse le liquide brûlant sur le pain qu’il a recouvert d’une demi-douzaine de pierres de sucre, puis il rajoute du lait et termine par l’épaisse croûte de crème qui s’est formée sur la jatte.

J’avale ce régal en un clin d’œil et me déclare immédiatement prêt pour l’aventure.

J’ai sept ans, une culotte courte, des sandalettes, une chemisette de coton bleu et une vareuse confectionnée par grand-mère dans le tissu de pantalons de réforme.

Elle est bleue aussi cette vareuse, mais de plusieurs bleus différents, car chez grand-mère, rien ne se jette ; le moindre carré de tissu utilisable est recyclé avec soin.

Dans ma vareuse, véritable manteau d’Arlequin, on découvre également des pièces de coton presque neuves, coupons âprement négociés au marché du lundi. Elles en chevauchent d’autres qui, pour avoir longtemps servi, sont complètement délavées.

L’assemblage a été découpé par grand-mère sur la table de la cuisine et méticuleusement cousu sur sa Singer à pédale qui a habillé toute la famille.

Comme dit grand-père avec son inénarrable accent douarneniste : « Ça, c’est pas une vareuse de touriste (4) ! »

Malgré mon jeune âge, je descends allègrement les marches usées des escaliers de granit du Rosmeur, creusées en leur milieu par les sabotées des ouvrières de l’usine Capitaine Cook toute proche.

Comme toujours en cette saison, elles ont travaillé jusqu’à une heure avancée de la nuit car, dixit le patron de l’usine, « le poisson commande ». En cette fin d’été, la sardine et le maquereau se pressent en rangs serrés dans la baie. Par la fenêtre ouverte sur la touffeur de la nuit, le Rosmeur s’est endormi dans le grondement sourd des machines, les sifflements de la vapeur s’échappant des étuves, et surtout les chants montant des ateliers résonnent dans les venelles pentues qui mènent au port.

Saluez, riches heureux,

Ces pauvres en haillons,

Saluez, ce sont eux

Qui gagnent vos millions.

On a aussi chanté La Jeune Garde, L’Internationale et d’autres chansons révolutionnaires apprises en promenade scolaire lorsque Flanchec (5) était maire. Tout ceci bien sûr entremêlé de cantiques en breton, réminiscences du catéchisme et des chansons moralisatrices de la JOC (6) sans oublier l’hymne de la cité :

Oui, c’est à Douarnenez

Qu’on pêche la sardine,

Par mille et par milliers,

On la porte à l’usine…

La guerre s’est achevée, Flanchec a disparu dans la tourmente, mais les chansons ont la peau plus dure que les hommes. Elles donnent du cœur à l’ouvrage quand la nuit se fait longue, les jambes lourdes, les épaules raides et les doigts gourds.

En 1947, on met de nouveau la sardine et le maquereau en boîte à Douarnenez. La guerre finie, on a pansé ses plaies comme on a pu, relevé les ruines et repris le chemin de l’usine. Du Port Rhu au Rosmeur, des dizaines de conserveries de poisson font fumer leurs hautes cheminées de brique rouge et toute la ville sent l’huile chaude des « fritures (7) ».

Il fait encore nuit. Le soleil se lèvera dans une heure, et à ce moment, il faudra être au milieu de la baie, quand les maquereaux en folie sauteront sur toutes les boëttes (8) qu’on leur présentera.

On est un peu en retard, tous les canots sont déjà à poste sur les lieux de pêche. Grand-père porte l’aviron sur l’épaule et le panier manestrand (9) en osier dans lequel, tout à l’heure, on mettra le poisson pêché.

Moi, je suis chargé du seau de métal jauni qui contient le